21 《庄子》二则 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 21 《庄子》二则 课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-18 10:05:03 | ||

图片预览

文档简介

21 《庄子》二则

第六单元 吟诵经典

北冥有鱼

1 学习目标 2 新课导入

3 走近作者 4 背景资料

5 字词梳理 6 整体感知

7 精读细研 8 疑难探究

7 疑难探究 8 主旨归纳

主旨归纳

9

写作特色

10

目

录

CONTENTS

学习目标

1.积累文言词汇,把握文章内容。(重点)

2.把握文中的大鹏形象。(难点)

3.背诵本文。

新课导入

同学们看过《大鱼海棠》这部电影吗?

新课导入

《大鱼海棠》故事灵感来源于庄子《逍遥游》,讲述了一个掌管海棠花的少女与人类男孩的灵魂“鲲”的奇幻故事,该片荣获了许多大奖,其画面、音效都是我国动画电影中的佼佼者。今天我们就走进《逍遥游》,看看鲲到底是何物!

走近作者

庄子(约前369一前286),名周,宋国蒙(今河南商丘东北)人,战国时期哲学家,道家学派的代表人物。他继承并发展了老子的思想,与老子并称“老庄”。

《庄子》一书是庄子及其后学的著作,现存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。庄子的文章多采用寓言故事的形式,想象丰富,汪洋恣肆,善用譬喻,活泼风趣,具有浓郁的浪漫主义色彩。

背景资料

本文节选自内篇中的《逍遥游》。庄子生活的年代正是我国古代社会大变革、大动荡、大战乱的时代,彼时周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈,空前残酷。庄子对当时的社会现实非常不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议。“王公大人不能器之”的现实处境使他无力一展抱负改变现状,他只好在幻想的天地间翱翔,在绝对的自由环境里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌——《逍遥游》。

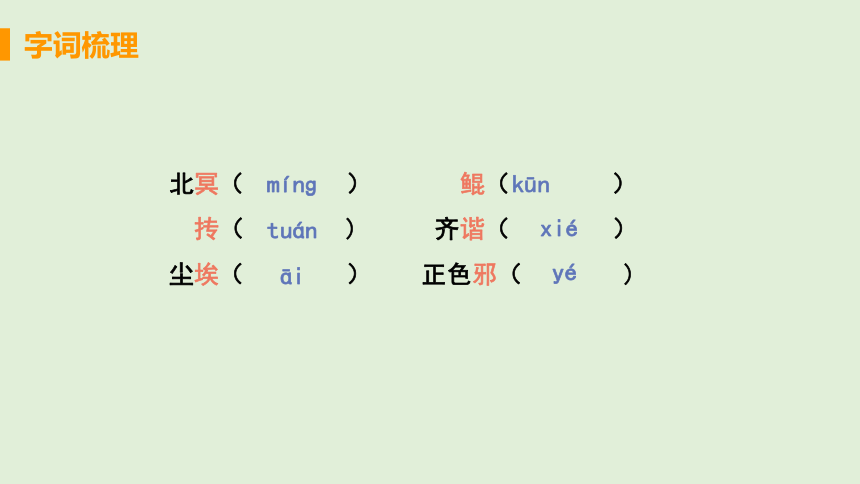

字词梳理

北冥( ) 鲲( )

抟( ) 齐谐( )

尘埃( ) 正色邪( )

kūn

tuán

mínɡ

xié

āi

yé

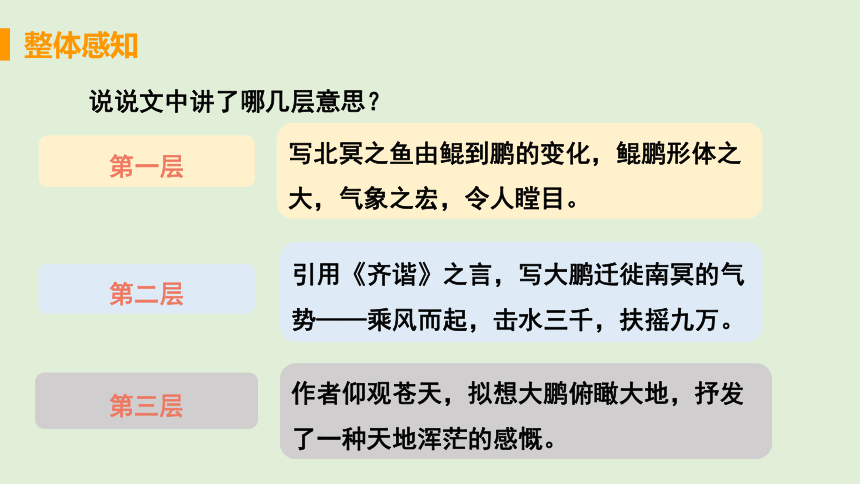

第一层

第二层

第三层

写北冥之鱼由鲲到鹏的变化,鲲鹏形体之大,气象之宏,令人瞠目。

引用《齐谐》之言,写大鹏迁徙南冥的气势——乘风而起,击水三千,扶摇九万。

作者仰观苍天,拟想大鹏俯瞰大地,抒发了一种天地浑茫的感慨。

整体感知

说说文中讲了哪几层意思?

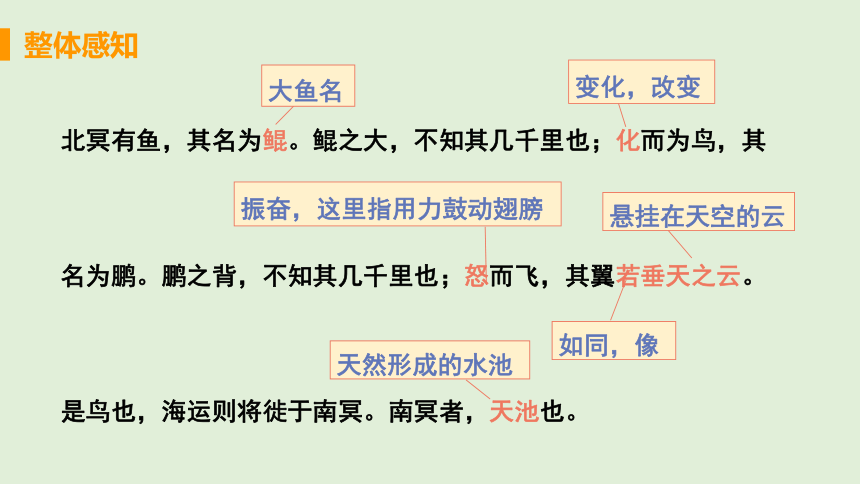

整体感知

大鱼名

变化,改变

振奋,这里指用力鼓动翅膀

如同,像

悬挂在天空的云

天然形成的水池

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其

名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。

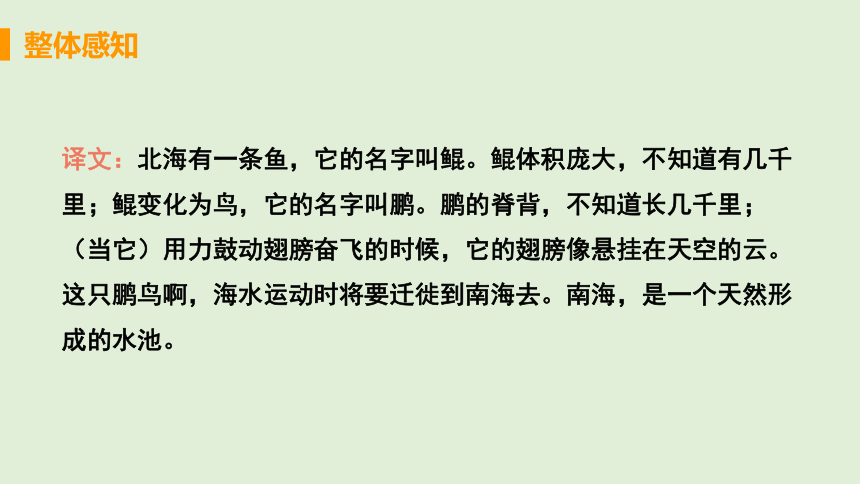

整体感知

译文:北海有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲体积庞大,不知道有几千里;鲲变化为鸟,它的名字叫鹏。鹏的脊背,不知道长几千里;(当它)用力鼓动翅膀奋飞的时候,它的翅膀像悬挂在天空的云。这只鹏鸟啊,海水运动时将要迁徙到南海去。南海,是一个天然形成的水池。

整体感知

记载怪异的事物

击水,拍打水面

盘旋飞翔

旋风

离开

气息,这里指风

山野中的雾气,奔腾如野马

吹拂

《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击

三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘

埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至

极邪?其视下也,亦若是则已矣。

整体感知

译文:《齐谐》,是一部记载怪异事物的书。《齐谐》上记载说:“大鹏迁徙到南海(的时候),(翅膀)拍打水面,激起三千里的浪涛,乘着旋风盘旋飞至九万里的高空,凭借着六月的大风离开。”山野中的雾气,空气中的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

1.“鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云”这句话运用了什么修辞手法?有怎样的表达效果?

比喻

夸张

想象

“几千里”极言鹏的脊背大得惊人,与上文的“鲲之大”相照应。“怒”形象地写出了鹏振翅高飞的情态。“若垂天之云”运用比喻的修辞手法,将鹏的翅膀比作云,生动形象地刻画了鹏的形体之大。作者用想象、夸张的笔法,生动的语言描绘了鲲的自由变化和鹏的展翅翱翔,把读者带入一种雄奇深邃、好似绝对逍遥的境界。

精读细研

2.试赏析“水击三千里,抟扶摇而上者九万里”。

击

抟

传神、生动地勾勒出大鹏拍击水面、乘风而上的情形

三千里

极写激起波涛之大,突出其力气之大

九万里

极写大鹏飞行高度之高

以奇特的夸张描述了大鹏由北海迁往南海时击水而行、乘风而上的壮观景象。

精读细研

①以山野中的雾气、空气中的尘埃都需要生物的气息吹动,来解释体积庞大的大鹏飞往南海需乘风而上的原因。

②与大鹏相照应,共同揭示一个道理:任何事物的存在都要有一定的条件,它们的活动都要有所凭借。

③由大及小,说明这一现象的普遍性。

3.“野马”“尘埃”的运动依靠什么?写它们有什么作用?

气息

精读细研

说明人仰望天空,不能确定所看到的天空的颜色是不是它真正的颜色,大鹏从天空往下看人世时也是如此,并不能认清人世的本色。意在说明人和大鹏的视力都是有限的。

4.文章末尾的回答意蕴深远,请谈谈你的理解。

精读细研

作者笔下“鹏”的形象是怎样的?

(1)硕大无比。“鹏之背,不知其几千里”“翼若垂天之云”都突出表现了其体型之庞大。

(2)力大无穷。大鹏飞行时能激起“三千里”的浪涛,能飞到“九万里”的高空,可见其力大无穷。

精读细研

(3)志存高远。大鹏迁徙,要从北海飞往南海,一北一南,行程遥远,可见其志向之高远。

(4)善借长风。大鹏之所以能够飞于天,万里南征,完成自己的南徙大志,是因为其善于把握时机,善于凭借劲风而扶摇直上,展翅南飞。

精读细研

疑难探究

在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。文章借鲲鹏的寓言说明什么道理?

说明任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借的。

本文借大鹏的寓言故事说明任何事物的存在都要依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借的。

主旨归纳

1.想象丰富,意境开阔。

文章用极其丰富的想象创造了一个奇幻的世界,意境开阔,令人神往。如“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里”,运用丰富的想象、奇特的夸张,刻画了大鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,具有强烈的艺术感染力。

写作特色

2.设喻说理,主旨鲜明。

庄子的作品往往借用寓言故事进行说理。庄子把思想、道理寄托于具体、形象的寓言故事之中,使文章生动活泼,颇具诗意,寓意隽永,感染力极强。本文借大鹏的寓言故事说明任何事物的存在都要依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借的。

写作特色

庄子与惠子游于濠梁之上

1 学习目标 2 新课导入

3 背景资料 4 字词梳理 5 整体感知 6 精读细研 7 疑难探究 8 主旨归纳

写作特色

9

目

录

CONTENTS

学习目标

1.积累文言词语,疏通文意,把握文章内容。(重点)

2.了解庄子和惠子两人在思想、性格、气质等方面的差异,感受“游濠梁”中反映的庄子的思想。(难点)

新课导入

一天,阳光明媚,风和日丽,泛着淡淡新绿的柳枝在舒展筋骨,草儿睁开了朦胧的睡眼。庄子和惠子有说有笑地走在濠水的桥上。泉水叮叮咚咚,鱼儿在水中欢快地游来游去。这时,庄子和惠子进行了一场辩论,他们在争辩什么呢?请同学们打开课本,我们一同去《庄子与惠子游于濠梁之上》一文中寻找答案。

背景资料

本文节选自外篇中的《秋水》。庄子视富贵荣华如敝履,因其超脱世俗的生活情趣,很难找到知己,不过,惠子是一位与之谈得来的朋友,他们都好辩论,辩才犀利无比;他们亦很博学,对探讨知识、人生哲理等有着浓厚的兴趣。本文就记述了两人辩论的场景。

字词梳理

濠梁( ) 鲦鱼( ) 循其本 ( )

tiáo

háo

xún

整体感知

文章讲了一个什么故事?

庄子、惠子在濠梁之上关于“鱼之乐”的辩论。

整体感知

不慌不忙,悠闲自得

不,不是

疑问代词,表示反问,相当于“哪里”“怎么”

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐

也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,

安知我不知鱼之乐?”

整体感知

译文:庄子与惠子在濠水的桥上游玩。庄子说:“鲦鱼在河水中游得多么悠闲自得,这是鱼的快乐啊。”惠子说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?”

整体感知

本来

完全,完备

追溯

已经

惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,

全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知

吾知之而问我,我知之濠上也。”

译文:惠子说:“我不是你,本来不知道你;你本来就不是鱼,(所以)你(也)不知道鱼的快乐,是完全可以肯定的!”庄子说:“请从我们最初的话题说起。你说‘你哪里知道鱼快乐’的话,(说明)你已经知道我知道鱼快乐而问我,我是在濠水上知道的。”

精读细研

庄子与惠子在濠梁之上围绕什么问题展开了辩论?双方各持怎样的观点?

鱼之乐

鱼出游从容,是鱼之乐。

庄子

庄子无从得知鱼的快乐。

惠子

精读细研

【庄子】鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。

【惠子】子非鱼,安知鱼之乐?

【庄子】子非我,安知我不知鱼之乐?

【惠子】我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!

【庄子】请循其本。子曰“汝安知鱼乐”云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。

感叹

质问

反问

以退为进

偷换概念

精读细研

指出下面两个疑问句的语气的强弱特点和表达效果。

1.“子非鱼,安知鱼之乐?”

2.“子非我,安知我不知鱼之乐?”

第一句是惠子针对庄子知“鱼之乐”而发起的疑问,语气较轻。

第二句是庄子针对惠子问话的回答,用的是反问的语气,语气较强。这句话不从正面回答惠子的问题,而从反面相对,收到很好的表达效果。

在这场辩论中,庄子是如何化解惠子的发难的?

庄子返回争论的起点,回转话题,偷换概念,在“安”字上做文章。惠子的本意是问庄子如何知道“鱼之乐”,却被庄子故意解释成“在哪里知道”,并以“我知之濠上也”作答,机智而巧妙地化解了惠子的发难。

精读细研

庄子为什么说他知道“鱼之乐”?谈谈你的理解。

庄子追求“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》),和万物平等共生,与外界契合无间,认为“鱼”快乐,其实也就是他愉悦心境的投射与外化。

精读细研

再读庄子与惠子的对话,说说你认为惠子是个怎样的人?

惠子偏重于知识性的判断。论辩言语严密,逻辑性强,对事物的认知是持以寻根究底的态度,求实而缺乏美学意义上的欣赏。

精读细研

精读细研

力辩

求真

拘泥

【庄子】

【惠子】

巧辩

尚美

超然

轻松闲适,诗意盎然

疑难探究

在庄子和惠子的辩论中,谁是胜者?

1.从故事本身来看,庄子占了上风。结尾处,在惠子巧妙地援引庄子的反驳建立起符合逻辑的推理后,庄子似乎应该无言以对而就此认输了,可是他却又返回争论的起始,借偷换概念而避重就轻地将惠子的发难化解了。所谓偷换概念,指他把惠子说的“安知”,解释成“怎样知道”或“(在)哪里知道”,而惠子的本意却是“怎么(能)知道”。此外,从故事讲述者的角度出发,庄子也是赢家,因为庄子“结辨”之后惠子没有再说话,自然是认输的表现。

疑难探究

不过也应该看到,这个故事是庄子的后学记述的,庄子占上风也是理所当然——《庄子》中所载庄子与惠子辩论,几乎都是以庄子获胜而告终。

2.跳出故事本身,从逻辑上看,惠子是胜者。前面说过,庄子是靠故意曲解惠子的意思,才在争论中得以维持自已最初的判断,而这种做法显然是有悖于逻辑判断规则的,所以说,惠子才是胜者。

疑难探究

3.从逻辑上看,庄子也有赢的机会,只是他没找准方向,以至给惠子留下了可乘之机。惠子最初的发问是这样的:“子非鱼,安知鱼之乐?”这里暗含有这样的判断:惠子能够知道庄子“非鱼”。因此,庄子完全可以这样回敬惠子:你既然可以知道我不是鱼,我当然也可以知道鱼快乐。

本文通过记叙庄子和惠子围绕“鱼之乐”而展开的辩论,展现了二人不同的认知态度,同时也表现了庄子机智、巧妙的论辩风格,以及他“万物与我为一”的思想。

主旨归纳

1.精彩的论辩艺术。

通篇采用对话形式,两人一句接着一句,“以子之矛,攻子之盾”,一力辩,一巧辩;一求真,一尚美;一拘泥,一超然,让人读后会心一笑而沉思良久。

写作特色

2.笔法轻松,充满机智与幽默。

围绕庄子是否知道“鱼之乐”进行了辩论,本是深奥的逻辑问题,但论辩过程笔调轻松、闲适,令人感受到日常生活中的诗意。

写作特色

课后作业

请完成对应习题

第六单元 吟诵经典

北冥有鱼

1 学习目标 2 新课导入

3 走近作者 4 背景资料

5 字词梳理 6 整体感知

7 精读细研 8 疑难探究

7 疑难探究 8 主旨归纳

主旨归纳

9

写作特色

10

目

录

CONTENTS

学习目标

1.积累文言词汇,把握文章内容。(重点)

2.把握文中的大鹏形象。(难点)

3.背诵本文。

新课导入

同学们看过《大鱼海棠》这部电影吗?

新课导入

《大鱼海棠》故事灵感来源于庄子《逍遥游》,讲述了一个掌管海棠花的少女与人类男孩的灵魂“鲲”的奇幻故事,该片荣获了许多大奖,其画面、音效都是我国动画电影中的佼佼者。今天我们就走进《逍遥游》,看看鲲到底是何物!

走近作者

庄子(约前369一前286),名周,宋国蒙(今河南商丘东北)人,战国时期哲学家,道家学派的代表人物。他继承并发展了老子的思想,与老子并称“老庄”。

《庄子》一书是庄子及其后学的著作,现存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。庄子的文章多采用寓言故事的形式,想象丰富,汪洋恣肆,善用譬喻,活泼风趣,具有浓郁的浪漫主义色彩。

背景资料

本文节选自内篇中的《逍遥游》。庄子生活的年代正是我国古代社会大变革、大动荡、大战乱的时代,彼时周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈,空前残酷。庄子对当时的社会现实非常不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议。“王公大人不能器之”的现实处境使他无力一展抱负改变现状,他只好在幻想的天地间翱翔,在绝对的自由环境里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌——《逍遥游》。

字词梳理

北冥( ) 鲲( )

抟( ) 齐谐( )

尘埃( ) 正色邪( )

kūn

tuán

mínɡ

xié

āi

yé

第一层

第二层

第三层

写北冥之鱼由鲲到鹏的变化,鲲鹏形体之大,气象之宏,令人瞠目。

引用《齐谐》之言,写大鹏迁徙南冥的气势——乘风而起,击水三千,扶摇九万。

作者仰观苍天,拟想大鹏俯瞰大地,抒发了一种天地浑茫的感慨。

整体感知

说说文中讲了哪几层意思?

整体感知

大鱼名

变化,改变

振奋,这里指用力鼓动翅膀

如同,像

悬挂在天空的云

天然形成的水池

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其

名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。

整体感知

译文:北海有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲体积庞大,不知道有几千里;鲲变化为鸟,它的名字叫鹏。鹏的脊背,不知道长几千里;(当它)用力鼓动翅膀奋飞的时候,它的翅膀像悬挂在天空的云。这只鹏鸟啊,海水运动时将要迁徙到南海去。南海,是一个天然形成的水池。

整体感知

记载怪异的事物

击水,拍打水面

盘旋飞翔

旋风

离开

气息,这里指风

山野中的雾气,奔腾如野马

吹拂

《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击

三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘

埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至

极邪?其视下也,亦若是则已矣。

整体感知

译文:《齐谐》,是一部记载怪异事物的书。《齐谐》上记载说:“大鹏迁徙到南海(的时候),(翅膀)拍打水面,激起三千里的浪涛,乘着旋风盘旋飞至九万里的高空,凭借着六月的大风离开。”山野中的雾气,空气中的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

1.“鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云”这句话运用了什么修辞手法?有怎样的表达效果?

比喻

夸张

想象

“几千里”极言鹏的脊背大得惊人,与上文的“鲲之大”相照应。“怒”形象地写出了鹏振翅高飞的情态。“若垂天之云”运用比喻的修辞手法,将鹏的翅膀比作云,生动形象地刻画了鹏的形体之大。作者用想象、夸张的笔法,生动的语言描绘了鲲的自由变化和鹏的展翅翱翔,把读者带入一种雄奇深邃、好似绝对逍遥的境界。

精读细研

2.试赏析“水击三千里,抟扶摇而上者九万里”。

击

抟

传神、生动地勾勒出大鹏拍击水面、乘风而上的情形

三千里

极写激起波涛之大,突出其力气之大

九万里

极写大鹏飞行高度之高

以奇特的夸张描述了大鹏由北海迁往南海时击水而行、乘风而上的壮观景象。

精读细研

①以山野中的雾气、空气中的尘埃都需要生物的气息吹动,来解释体积庞大的大鹏飞往南海需乘风而上的原因。

②与大鹏相照应,共同揭示一个道理:任何事物的存在都要有一定的条件,它们的活动都要有所凭借。

③由大及小,说明这一现象的普遍性。

3.“野马”“尘埃”的运动依靠什么?写它们有什么作用?

气息

精读细研

说明人仰望天空,不能确定所看到的天空的颜色是不是它真正的颜色,大鹏从天空往下看人世时也是如此,并不能认清人世的本色。意在说明人和大鹏的视力都是有限的。

4.文章末尾的回答意蕴深远,请谈谈你的理解。

精读细研

作者笔下“鹏”的形象是怎样的?

(1)硕大无比。“鹏之背,不知其几千里”“翼若垂天之云”都突出表现了其体型之庞大。

(2)力大无穷。大鹏飞行时能激起“三千里”的浪涛,能飞到“九万里”的高空,可见其力大无穷。

精读细研

(3)志存高远。大鹏迁徙,要从北海飞往南海,一北一南,行程遥远,可见其志向之高远。

(4)善借长风。大鹏之所以能够飞于天,万里南征,完成自己的南徙大志,是因为其善于把握时机,善于凭借劲风而扶摇直上,展翅南飞。

精读细研

疑难探究

在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。文章借鲲鹏的寓言说明什么道理?

说明任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借的。

本文借大鹏的寓言故事说明任何事物的存在都要依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借的。

主旨归纳

1.想象丰富,意境开阔。

文章用极其丰富的想象创造了一个奇幻的世界,意境开阔,令人神往。如“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里”,运用丰富的想象、奇特的夸张,刻画了大鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,具有强烈的艺术感染力。

写作特色

2.设喻说理,主旨鲜明。

庄子的作品往往借用寓言故事进行说理。庄子把思想、道理寄托于具体、形象的寓言故事之中,使文章生动活泼,颇具诗意,寓意隽永,感染力极强。本文借大鹏的寓言故事说明任何事物的存在都要依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借的。

写作特色

庄子与惠子游于濠梁之上

1 学习目标 2 新课导入

3 背景资料 4 字词梳理 5 整体感知 6 精读细研 7 疑难探究 8 主旨归纳

写作特色

9

目

录

CONTENTS

学习目标

1.积累文言词语,疏通文意,把握文章内容。(重点)

2.了解庄子和惠子两人在思想、性格、气质等方面的差异,感受“游濠梁”中反映的庄子的思想。(难点)

新课导入

一天,阳光明媚,风和日丽,泛着淡淡新绿的柳枝在舒展筋骨,草儿睁开了朦胧的睡眼。庄子和惠子有说有笑地走在濠水的桥上。泉水叮叮咚咚,鱼儿在水中欢快地游来游去。这时,庄子和惠子进行了一场辩论,他们在争辩什么呢?请同学们打开课本,我们一同去《庄子与惠子游于濠梁之上》一文中寻找答案。

背景资料

本文节选自外篇中的《秋水》。庄子视富贵荣华如敝履,因其超脱世俗的生活情趣,很难找到知己,不过,惠子是一位与之谈得来的朋友,他们都好辩论,辩才犀利无比;他们亦很博学,对探讨知识、人生哲理等有着浓厚的兴趣。本文就记述了两人辩论的场景。

字词梳理

濠梁( ) 鲦鱼( ) 循其本 ( )

tiáo

háo

xún

整体感知

文章讲了一个什么故事?

庄子、惠子在濠梁之上关于“鱼之乐”的辩论。

整体感知

不慌不忙,悠闲自得

不,不是

疑问代词,表示反问,相当于“哪里”“怎么”

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐

也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,

安知我不知鱼之乐?”

整体感知

译文:庄子与惠子在濠水的桥上游玩。庄子说:“鲦鱼在河水中游得多么悠闲自得,这是鱼的快乐啊。”惠子说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?”

整体感知

本来

完全,完备

追溯

已经

惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,

全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知

吾知之而问我,我知之濠上也。”

译文:惠子说:“我不是你,本来不知道你;你本来就不是鱼,(所以)你(也)不知道鱼的快乐,是完全可以肯定的!”庄子说:“请从我们最初的话题说起。你说‘你哪里知道鱼快乐’的话,(说明)你已经知道我知道鱼快乐而问我,我是在濠水上知道的。”

精读细研

庄子与惠子在濠梁之上围绕什么问题展开了辩论?双方各持怎样的观点?

鱼之乐

鱼出游从容,是鱼之乐。

庄子

庄子无从得知鱼的快乐。

惠子

精读细研

【庄子】鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。

【惠子】子非鱼,安知鱼之乐?

【庄子】子非我,安知我不知鱼之乐?

【惠子】我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!

【庄子】请循其本。子曰“汝安知鱼乐”云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。

感叹

质问

反问

以退为进

偷换概念

精读细研

指出下面两个疑问句的语气的强弱特点和表达效果。

1.“子非鱼,安知鱼之乐?”

2.“子非我,安知我不知鱼之乐?”

第一句是惠子针对庄子知“鱼之乐”而发起的疑问,语气较轻。

第二句是庄子针对惠子问话的回答,用的是反问的语气,语气较强。这句话不从正面回答惠子的问题,而从反面相对,收到很好的表达效果。

在这场辩论中,庄子是如何化解惠子的发难的?

庄子返回争论的起点,回转话题,偷换概念,在“安”字上做文章。惠子的本意是问庄子如何知道“鱼之乐”,却被庄子故意解释成“在哪里知道”,并以“我知之濠上也”作答,机智而巧妙地化解了惠子的发难。

精读细研

庄子为什么说他知道“鱼之乐”?谈谈你的理解。

庄子追求“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》),和万物平等共生,与外界契合无间,认为“鱼”快乐,其实也就是他愉悦心境的投射与外化。

精读细研

再读庄子与惠子的对话,说说你认为惠子是个怎样的人?

惠子偏重于知识性的判断。论辩言语严密,逻辑性强,对事物的认知是持以寻根究底的态度,求实而缺乏美学意义上的欣赏。

精读细研

精读细研

力辩

求真

拘泥

【庄子】

【惠子】

巧辩

尚美

超然

轻松闲适,诗意盎然

疑难探究

在庄子和惠子的辩论中,谁是胜者?

1.从故事本身来看,庄子占了上风。结尾处,在惠子巧妙地援引庄子的反驳建立起符合逻辑的推理后,庄子似乎应该无言以对而就此认输了,可是他却又返回争论的起始,借偷换概念而避重就轻地将惠子的发难化解了。所谓偷换概念,指他把惠子说的“安知”,解释成“怎样知道”或“(在)哪里知道”,而惠子的本意却是“怎么(能)知道”。此外,从故事讲述者的角度出发,庄子也是赢家,因为庄子“结辨”之后惠子没有再说话,自然是认输的表现。

疑难探究

不过也应该看到,这个故事是庄子的后学记述的,庄子占上风也是理所当然——《庄子》中所载庄子与惠子辩论,几乎都是以庄子获胜而告终。

2.跳出故事本身,从逻辑上看,惠子是胜者。前面说过,庄子是靠故意曲解惠子的意思,才在争论中得以维持自已最初的判断,而这种做法显然是有悖于逻辑判断规则的,所以说,惠子才是胜者。

疑难探究

3.从逻辑上看,庄子也有赢的机会,只是他没找准方向,以至给惠子留下了可乘之机。惠子最初的发问是这样的:“子非鱼,安知鱼之乐?”这里暗含有这样的判断:惠子能够知道庄子“非鱼”。因此,庄子完全可以这样回敬惠子:你既然可以知道我不是鱼,我当然也可以知道鱼快乐。

本文通过记叙庄子和惠子围绕“鱼之乐”而展开的辩论,展现了二人不同的认知态度,同时也表现了庄子机智、巧妙的论辩风格,以及他“万物与我为一”的思想。

主旨归纳

1.精彩的论辩艺术。

通篇采用对话形式,两人一句接着一句,“以子之矛,攻子之盾”,一力辩,一巧辩;一求真,一尚美;一拘泥,一超然,让人读后会心一笑而沉思良久。

写作特色

2.笔法轻松,充满机智与幽默。

围绕庄子是否知道“鱼之乐”进行了辩论,本是深奥的逻辑问题,但论辩过程笔调轻松、闲适,令人感受到日常生活中的诗意。

写作特色

课后作业

请完成对应习题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读