第2课 “罢黜百家,独尊儒术”

文档属性

| 名称 | 第2课 “罢黜百家,独尊儒术” |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 97.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-11-13 12:14:12 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第2课

一、从“无为”到“有为”

材料 汉兴,接秦之弊,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。 ——《汉书.食货志》

1、无为而治

思考:根据材料,汉初出现怎样的经济状况?这样的状况下,政府应该实行怎样的政策?

无为而治

原因:

经过秦末战争,经济残破,统治者吸取秦亡教训,与民休息

表现:

减轻田租、免奴为民、轻徭薄赋、萧规曹随

影响:

经过六七十年的努力,经济得到恢复和发展

材料 至武帝之初七十年间,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。 ——《汉书. 食货志》

2、有为

思考:材料中表明经济状况如何?原因是什么?

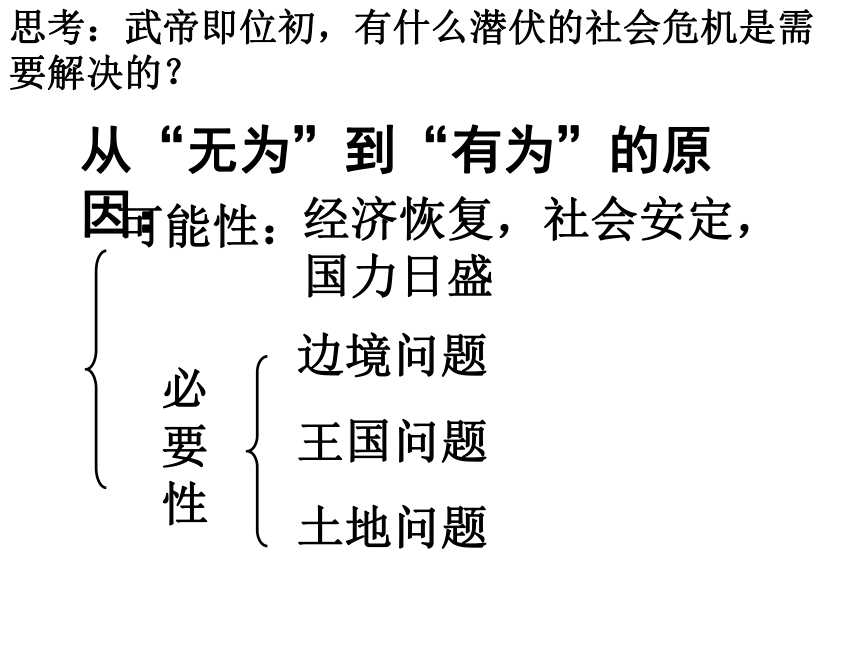

从“无为”到“有为”的原因:

可能性:

必要性

边境问题

王国问题

土地问题

经济恢复,社会安定,国力日盛

思考:武帝即位初,有什么潜伏的社会危机是需要解决的?

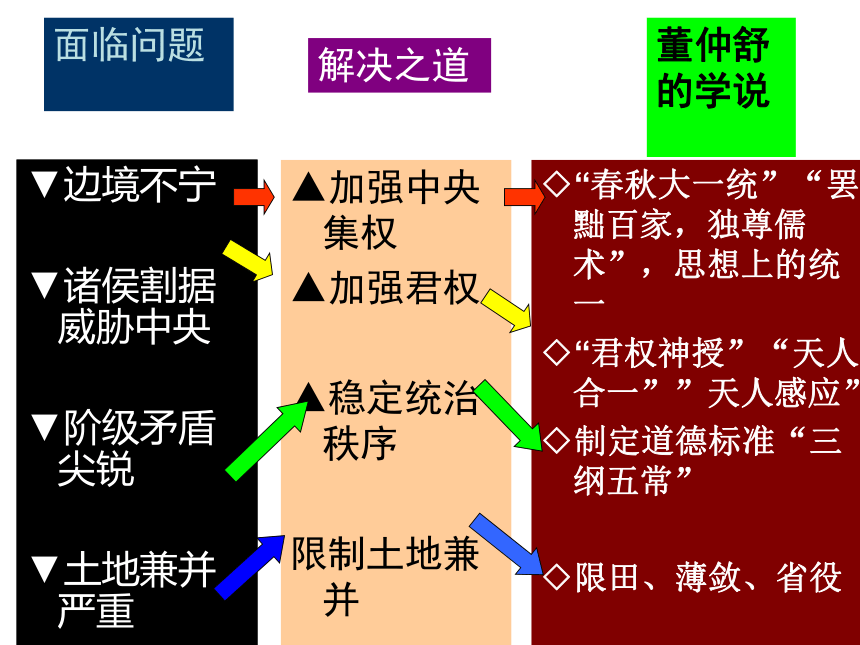

▼边境不宁

▼诸侯割据威胁中央

▼阶级矛盾尖锐

▼土地兼并严重

▲加强中央集权

▲加强君权

▲稳定统治秩序

限制土地兼并

面临问题

董仲舒的学说

解决之道

◇“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”,思想上的统一

◇“君权神授”“天人合一””天人感应”

◇制定道德标准“三纲五常”

◇限田、薄敛、省役

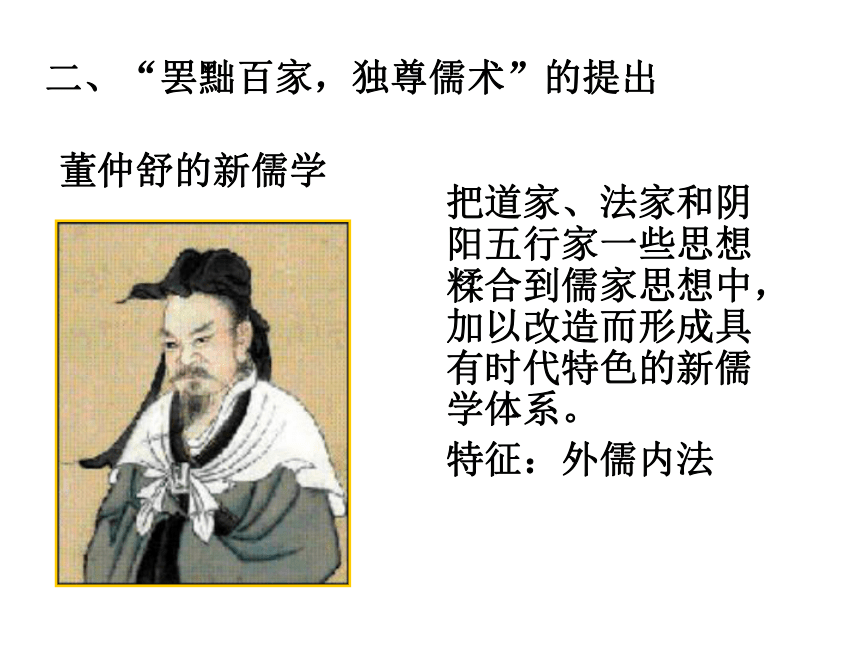

二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出

董仲舒的新儒学

把道家、法家和阴阳五行家一些思想糅合到儒家思想中,加以改造而形成具有时代特色的新儒学体系。

特征:外儒内法

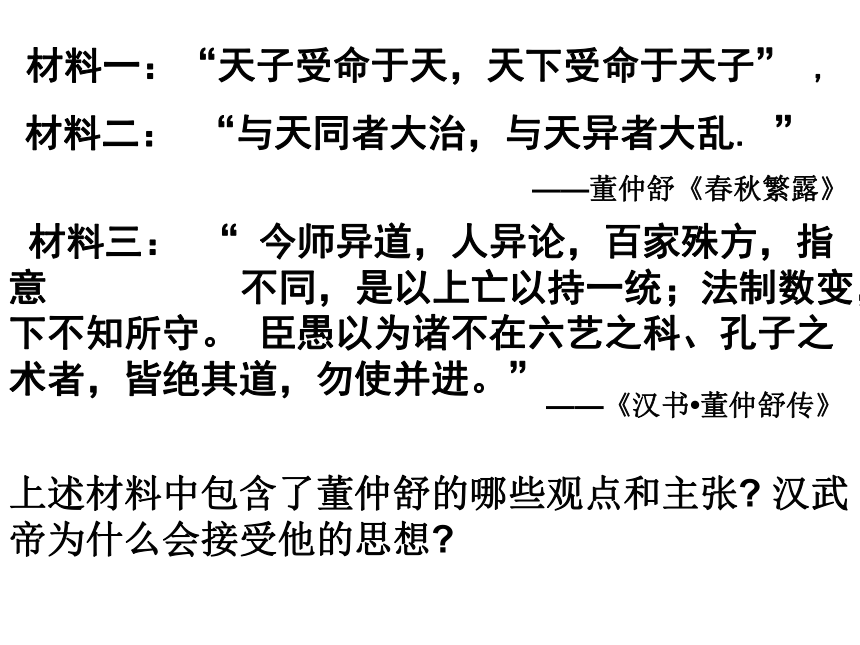

材料一:“天子受命于天,天下受命于天子” ,

材料二: “与天同者大治,与天异者大乱. ”

材料三: “ 今师异道,人异论,百家殊方,指意 不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。 臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——董仲舒《春秋繁露》

——《汉书 董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张 汉武帝为什么会接受他的思想

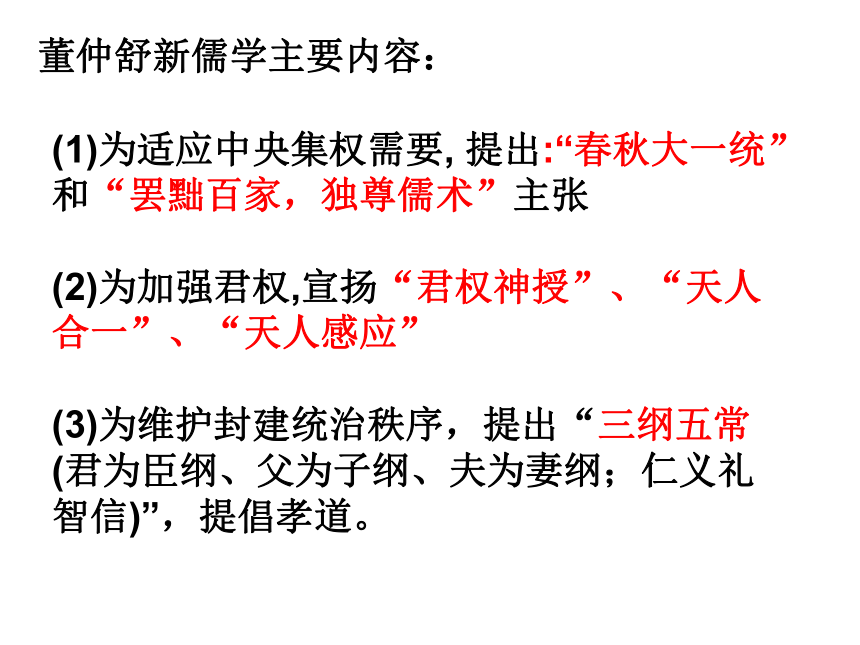

(1)为适应中央集权需要, 提出:“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”主张

(2)为加强君权,宣扬“君权神授”、“天人合一”、“天人感应”

(3)为维护封建统治秩序,提出“三纲五常(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲;仁义礼智信)”,提倡孝道。

董仲舒新儒学主要内容:

评价:

积极

消极

1、加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序

2、对儒学发展起了积极作用

1、唯心主义

2、扼杀不同流派的思想专制作风

3、带有神学迷信色彩,宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度

评价新儒学

有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,

独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的

请回答:你认为上述观点是否有道理?结

合秦汉史实指出依据

探究学习

参考答案:

有道理。

秦朝“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,虽然确立的统治思想不同,但都是为了适应加强中央集权的需要。都属于思想文化专制的需要。

三.儒学成为正统思想

1:起用儒学家参与国家政权。儒学成为任官授爵的标准。

2:儒家经典(五经)成为国家规定的教科书。儒学垄断教育内容。

3:中央:兴办太学,扩大统治基础,加强中央集权

地方:设郡学,初步建立地方教育系统

结果:儒学成为正统思想

汉武帝尊儒的措施

应运而生

蔚然大宗

春秋

演变线索

正统思想

遭到打击

西汉武帝

秦朝

战国

儒学到了汉被赋予了新的含义( )

A.人定胜天 B.无为而治

C.君权神授 D.仁政思想

汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学的( )

A.“己所不欲勿施于人” B.民贵君轻

C.性善论 D.大一统

从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了( )

①中央集权的强化 ②思想控制的加强

③大一统的形成 ④儒学之外其他各个学派的消亡

A.②④ B.①②④ C.①③④ D.①②③

西汉时期儒家思想之所以成为正统思想,主要是因为( )

A、法家思想导致秦朝短命而亡

B、儒家提出了“君权神授”的理论

C、汉武帝重用信奉儒家思想的人

D、儒家思想适应了时代的需要

孔子和孟子创立的儒家学说在春秋战国时代未被统治者所青睐,而在秦朝又遭到了毁灭性的打击,可是在汉武帝时经过儒生董仲舒加以改革后取得了独尊地位,成为中国封建社会统治思想,请 回答:

(1)孔孟所创立的学说有哪些是有利于建立稳固的封建统治秩序的

(2)董仲舒对先秦儒学作了怎样的发挥和改造

(3)儒学思想为什么会自汉武帝时逐渐成为中国传统文化的主流思想 从中可以得出怎样的启示

参考答案:

(1)仁和仁政思想;礼和礼治思想;法治思想;大一统思想;民本思想等。

(2)主要是神化皇权、春秋大一统和三纲五常理论。

(3)这是儒家思想自身的发展与统治阶级的扶植相结合的产物,儒学在董仲舒手中进行了发挥和改造,使儒学焕然一新,实现了儒家自创立以来的第一次革命。这就迎合了当时汉武帝加强中央集权、巩固大一统封建国家的需要,从而为统治者所大力扶植、宣扬,以致成为独尊,成为封建统治思想,同时儒家思想本身所蕴含的对人民大众的亲和力也是一个重要原因。

启示:第一,任何一种思想要想永葆生机,必须要与时俱进;第二,任何一种思想要想为全社会所接受,必须要获得国家机器的支持;第三,任何一种思想,必须植根于群众的实践,否则将成为无源之水,无本之木,难以生存。

1、创立:

2、继承:

3、重创:

4、主导:

5、冲击:

6、融合:

7、新发展--理学:

8、批判

继承:

春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治主张“为政以德”。将奴隶制度的道德标准、行为规范发展为“礼”,强调等级尊卑,致力于秩序重建。

战国时期,孟子、荀子,发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想。荀子:礼法并施,王霸兼用,治国的礼教为主。

秦朝,“焚书坑儒”,儒家思想遭重创。

西汉,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”

魏晋南北朝时期,三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击。

唐宋时期,三教开始走向融合。

宋明时期,儒学在迎接佛教和道教的挑战时期,逐渐吸纳其思想,形成了以“理” 为核心的新儒学。

明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

儒学的创立及发展历程

第2课

一、从“无为”到“有为”

材料 汉兴,接秦之弊,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。 ——《汉书.食货志》

1、无为而治

思考:根据材料,汉初出现怎样的经济状况?这样的状况下,政府应该实行怎样的政策?

无为而治

原因:

经过秦末战争,经济残破,统治者吸取秦亡教训,与民休息

表现:

减轻田租、免奴为民、轻徭薄赋、萧规曹随

影响:

经过六七十年的努力,经济得到恢复和发展

材料 至武帝之初七十年间,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。 ——《汉书. 食货志》

2、有为

思考:材料中表明经济状况如何?原因是什么?

从“无为”到“有为”的原因:

可能性:

必要性

边境问题

王国问题

土地问题

经济恢复,社会安定,国力日盛

思考:武帝即位初,有什么潜伏的社会危机是需要解决的?

▼边境不宁

▼诸侯割据威胁中央

▼阶级矛盾尖锐

▼土地兼并严重

▲加强中央集权

▲加强君权

▲稳定统治秩序

限制土地兼并

面临问题

董仲舒的学说

解决之道

◇“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”,思想上的统一

◇“君权神授”“天人合一””天人感应”

◇制定道德标准“三纲五常”

◇限田、薄敛、省役

二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出

董仲舒的新儒学

把道家、法家和阴阳五行家一些思想糅合到儒家思想中,加以改造而形成具有时代特色的新儒学体系。

特征:外儒内法

材料一:“天子受命于天,天下受命于天子” ,

材料二: “与天同者大治,与天异者大乱. ”

材料三: “ 今师异道,人异论,百家殊方,指意 不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。 臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——董仲舒《春秋繁露》

——《汉书 董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张 汉武帝为什么会接受他的思想

(1)为适应中央集权需要, 提出:“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”主张

(2)为加强君权,宣扬“君权神授”、“天人合一”、“天人感应”

(3)为维护封建统治秩序,提出“三纲五常(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲;仁义礼智信)”,提倡孝道。

董仲舒新儒学主要内容:

评价:

积极

消极

1、加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序

2、对儒学发展起了积极作用

1、唯心主义

2、扼杀不同流派的思想专制作风

3、带有神学迷信色彩,宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度

评价新儒学

有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,

独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的

请回答:你认为上述观点是否有道理?结

合秦汉史实指出依据

探究学习

参考答案:

有道理。

秦朝“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,虽然确立的统治思想不同,但都是为了适应加强中央集权的需要。都属于思想文化专制的需要。

三.儒学成为正统思想

1:起用儒学家参与国家政权。儒学成为任官授爵的标准。

2:儒家经典(五经)成为国家规定的教科书。儒学垄断教育内容。

3:中央:兴办太学,扩大统治基础,加强中央集权

地方:设郡学,初步建立地方教育系统

结果:儒学成为正统思想

汉武帝尊儒的措施

应运而生

蔚然大宗

春秋

演变线索

正统思想

遭到打击

西汉武帝

秦朝

战国

儒学到了汉被赋予了新的含义( )

A.人定胜天 B.无为而治

C.君权神授 D.仁政思想

汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学的( )

A.“己所不欲勿施于人” B.民贵君轻

C.性善论 D.大一统

从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了( )

①中央集权的强化 ②思想控制的加强

③大一统的形成 ④儒学之外其他各个学派的消亡

A.②④ B.①②④ C.①③④ D.①②③

西汉时期儒家思想之所以成为正统思想,主要是因为( )

A、法家思想导致秦朝短命而亡

B、儒家提出了“君权神授”的理论

C、汉武帝重用信奉儒家思想的人

D、儒家思想适应了时代的需要

孔子和孟子创立的儒家学说在春秋战国时代未被统治者所青睐,而在秦朝又遭到了毁灭性的打击,可是在汉武帝时经过儒生董仲舒加以改革后取得了独尊地位,成为中国封建社会统治思想,请 回答:

(1)孔孟所创立的学说有哪些是有利于建立稳固的封建统治秩序的

(2)董仲舒对先秦儒学作了怎样的发挥和改造

(3)儒学思想为什么会自汉武帝时逐渐成为中国传统文化的主流思想 从中可以得出怎样的启示

参考答案:

(1)仁和仁政思想;礼和礼治思想;法治思想;大一统思想;民本思想等。

(2)主要是神化皇权、春秋大一统和三纲五常理论。

(3)这是儒家思想自身的发展与统治阶级的扶植相结合的产物,儒学在董仲舒手中进行了发挥和改造,使儒学焕然一新,实现了儒家自创立以来的第一次革命。这就迎合了当时汉武帝加强中央集权、巩固大一统封建国家的需要,从而为统治者所大力扶植、宣扬,以致成为独尊,成为封建统治思想,同时儒家思想本身所蕴含的对人民大众的亲和力也是一个重要原因。

启示:第一,任何一种思想要想永葆生机,必须要与时俱进;第二,任何一种思想要想为全社会所接受,必须要获得国家机器的支持;第三,任何一种思想,必须植根于群众的实践,否则将成为无源之水,无本之木,难以生存。

1、创立:

2、继承:

3、重创:

4、主导:

5、冲击:

6、融合:

7、新发展--理学:

8、批判

继承:

春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治主张“为政以德”。将奴隶制度的道德标准、行为规范发展为“礼”,强调等级尊卑,致力于秩序重建。

战国时期,孟子、荀子,发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想。荀子:礼法并施,王霸兼用,治国的礼教为主。

秦朝,“焚书坑儒”,儒家思想遭重创。

西汉,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”

魏晋南北朝时期,三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击。

唐宋时期,三教开始走向融合。

宋明时期,儒学在迎接佛教和道教的挑战时期,逐渐吸纳其思想,形成了以“理” 为核心的新儒学。

明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

儒学的创立及发展历程

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术