第13课 从明朝建立到清军入关 课件 31PPT

文档属性

| 名称 | 第13课 从明朝建立到清军入关 课件 31PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-18 08:05:56 | ||

图片预览

文档简介

明清时期统一多民族国家版图奠定的意义

明清时期中国社会各领域的变化和面临的危机

明清中国版图的奠定与面临的挑战

第四单元

目 录

CONTENT

课程标准

1.通过了解明统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

2.通过了解明封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

01 ·明朝建立

02 ·制度变革

03 ·经略边疆

04 ·明清易代

预习检测:二画一思

时空坐标(时间轴)

时间

事件

思

内阁首辅与宰相的异同?

画

02.明朝废丞相、设内阁之后的中央的官制图。

01

明朝建立

1368年,红巾军将领朱元璋在南京称帝,建立明朝。

元朝后期,社会矛盾尖锐,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

随后,朱元璋派大将徐达北伐,攻克元大都。元顺帝退回大漠建立政权,称为“北元”,元结束了在中原的统治。

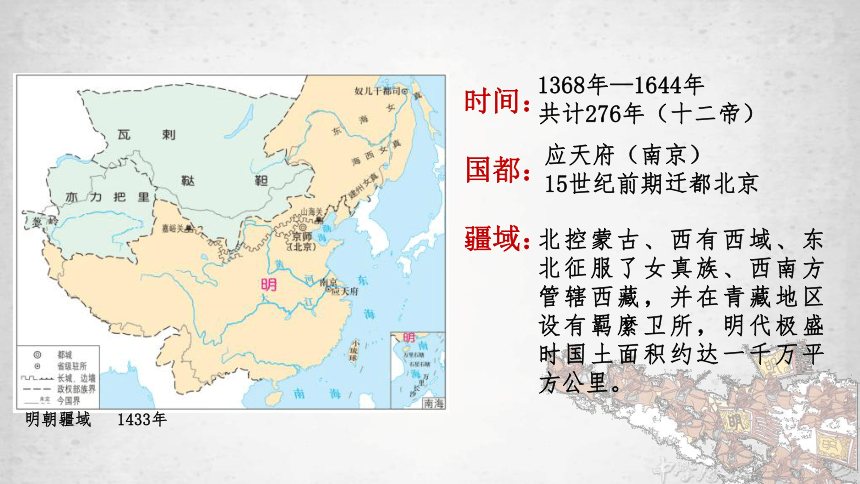

明朝疆域 1433年

时间:

国都:

疆域:

1368年—1644年

共计276年(十二帝)

应天府(南京)

15世纪前期迁都北京

北控蒙古、西有西域、东北征服了女真族、西南方管辖西藏,并在青藏地区设有羁縻卫所,明代极盛时国土面积约达一千万平方公里。

02

明制变革

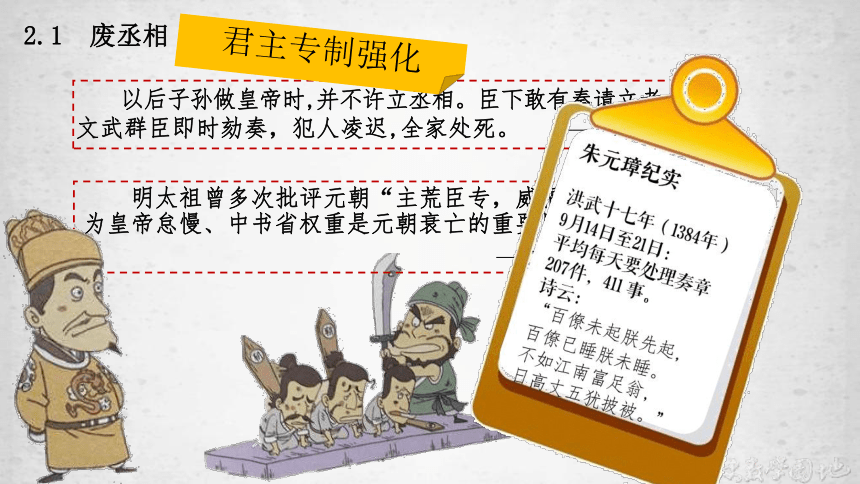

2.1 废丞相

以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,犯人凌迟,全家处死。 ——《皇明祖训》

明太祖曾多次批评元朝“主荒臣专,威福下移”,认为皇帝怠慢、中书省权重是元朝衰亡的重要原因。

——张帆《中国古代简史》

君主专制强化

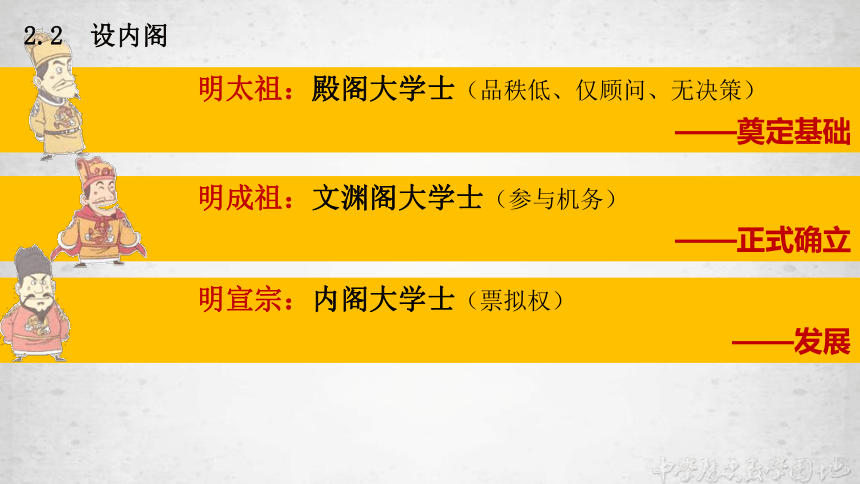

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策)

——奠定基础

2.2 设内阁

明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发展

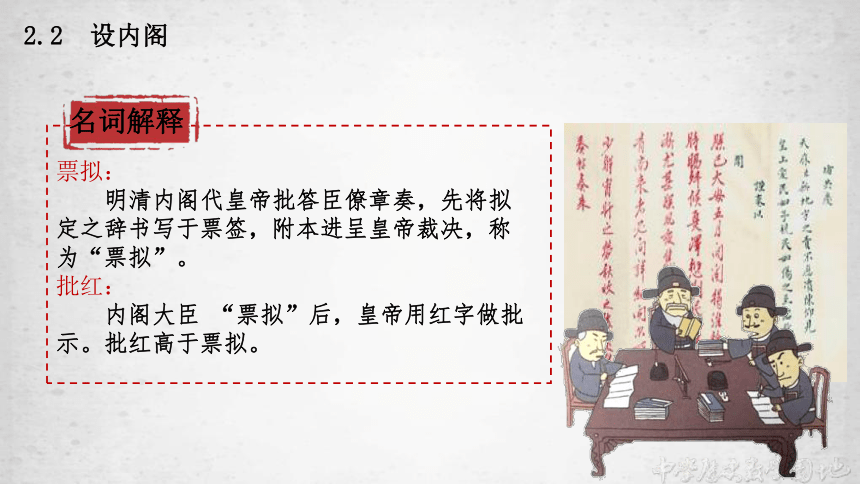

2.2 设内阁

名词解释

票拟:

明清内阁代皇帝批答臣僚章奏,先将拟定之辞书写于票签,附本进呈皇帝裁决,称为“票拟”。

批红:

内阁大臣 “票拟”后,皇帝用红字做批示。批红高于票拟。

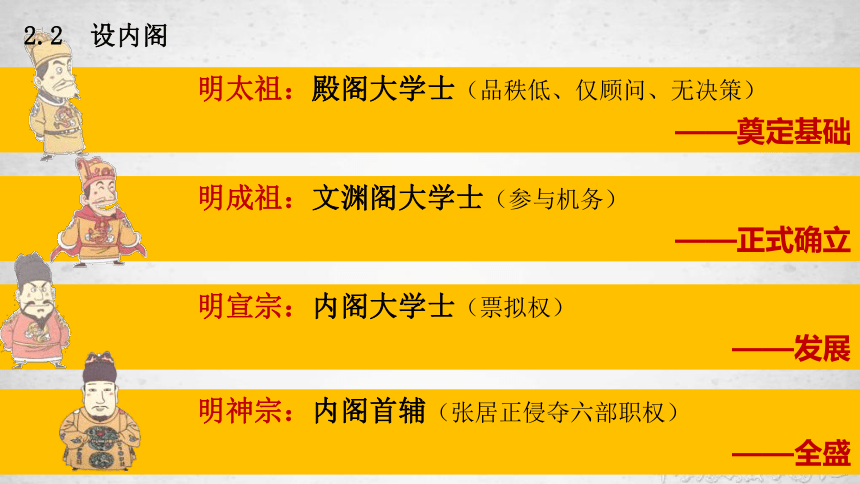

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策)

——奠定基础

2.2 设内阁

明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发展

明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权)

——全盛

2.2 设内阁

内阁首辅与宰相的异同?

思考1

宰相

内阁首辅制

相似

不同

地位

(权力来源)

职权

对皇权作用

职责都是辅助皇帝处理全国政务

法定,制度赋权

非法定,咨询机构

参与决策

侍从顾问,无决策权,

不能正式统领百官

一定程度制约皇权

不能制约,

君主专制强化的产物

行政制度赋予

皇帝个人意愿,信任

万历四十年内阁首辅叶向高曾说: “我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相!中有一二权势稍重者,皆上窃君上威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。” ——《神宗实录》卷

2.3 司礼监

名词解释

司礼监,是明朝内廷管理宦官与宫内事务的"十二监"之一,有提督、掌印、秉笔、随堂等太监。提督太监掌督理皇城内一切礼仪、刑名及管理当差、听事各役。司礼监素有"第一署"之称 。

明中后期,由于皇帝怠政,批红权逐渐交由司礼监太监代理。除此之外,司礼监太监还控制东厂、锦衣卫等特务机构,监察臣民言行,权力日渐加重。

虽然首席内阁大学士(或称内阁首辅)有票拟的权力,但却不得不依赖于内部太监送达批红。首辅大学士的职权如同以往的丞相,但必须与宦官合作,才能执掌大政,如张居正结合冯保。

根据下图和刚才所学知识,画一画明朝废丞相、设内阁之后的中央的官制图。

画一画 2

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

元:中书省一省制

内阁(辅政)

明:废丞相,六部分理全国政务;设内阁辅政

2.4 明制变革

2.4 明制变革

司礼监

(东厂、西厂、锦衣卫)

废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道“……我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压(制相互牵制),事皆朝廷总之,所以稳当。”

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

内阁(辅政)

行中书省

(监察)

(军政)

布政司

都指挥司

按察司

(行政)

地方

中央

三司分权

权归中央

君主专制中央集权

加强

2.4 明制变革

03

经略边疆

3.1 海上交通

3.2 知识拓展——海外贸易

中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系。(厚往薄来)唐代以前,国家富强,很多国家前来寻求同中国建立友好关系。仅南北朝梁武帝统治时期,南海诸国通使的就有九国之多。这些国家使节来朝贡,货物由朝廷处置,广州只负责过境和接送任务。在唐朝之前,这种朝贡贸易占主导地位。

朝贡贸易

中外商人的商业交换,相当于今天的市场经济,不再是朝廷说了算的不等价的贸易经营。这种贸易,朝廷和地方都要赚到钱。为了处理贸易事物,朝廷会设立专门机构进行管理。(市舶司)

市舶贸易

3.2 知识拓展——海外贸易

海禁

自元代开始,中国就不断遭受来自海上的倭寇之患。明初,方国珍、张士诚余党亡命海外,勾结倭寇侵扰大陆沿海。朱元璋下令废撤市舶司,禁止商船出海贸易,开始实行严格的海禁政策。

开放

明成祖时恢复市舶司,从事官办贸易,并派郑和率庞大船队六次出海贸易。郑和船队规模虽然浩大,但对当时中国与沿途国家的商贸往来并无多大裨益,终因徒耗钱粮,于国无益而成绝响。

海禁

仁宗即位之日就下诏禁止下西洋诸蕃国宝船,宣宗宣德年间,在郑和第七次下西洋后,不仅不再建造远洋巨舶,下西洋的档案也被销毁。

松弛

嘉靖中后期戚继光平息倭患后,海禁政策才又有所松弛,私人出海贸易得到默许,呈现一派繁荣景象,使民间海上活动成为明代海洋经济发展的主导力量。

3.3 抗倭斗争

(1)倭寇的由来

(2)倭寇的组成

元末明初,日本正处在南、北朝对峙时期(1335-1392),封建诸侯为了掠夺财富长期战争,造成大量落魄无赖的武士阶层;他们经常在中国东南沿海一带进行武装掠夺和骚扰,构成了这一时期侵扰我国沿海地区的倭寇的主体。

——朱绍侯《中国古代史》

“倭居十三,而中国叛逆居十七”

——徐学聚《嘉靖东南平倭通录》

缙绅、富豪雇佣流民下海经商的现象极其普遍。组织武装集团,利用日本落魄武士,并在日本和吕宋等地建立海外据点。

——根据朱绍侯《中国古代史》整理

3.3 抗倭斗争

韬钤深处

明代:戚继光

小筑暂高枕,

忧时旧有盟。

呼樽来揖客,

挥麈坐谈兵。

云护牙签满,

星含宝剑横。

封侯非我意,

但愿海波平。

16世纪中叶,随着欧洲殖民主义“航海大发现”的扩展,葡萄牙人到达中国东南沿海一带。

1553年,葡萄牙人以“借地晾晒水浸货物”为借口,通过向明朝官员行贿,获准在澳门半岛暂时居住。

1749年,清政府颁布中国管治澳门章程十二条,以中葡文刻石立于澳门议事亭内。此后,这项法令执行了10年。葡人向中国政府交纳地租,表明葡人承认澳门是中国的领土。

1624年荷兰入侵台湾南部,先在安平建城设立军事据点,逐渐扩大侵略范围。

1642年荷兰在与西班牙军队的战斗中获胜,迅速扩张侵略范围,势力扩张到台北的基隆和淡水一带……

1662年郑成功率军将荷兰人逐出台湾,收复了宝岛。

3.4 欧洲殖民

3.5 内陆边疆

明朝形势图 (1433年)

东北设奴儿干都指挥使司(简称“奴儿干都司”),管辖黑龙江口、乌苏里江流域。辖区内分置卫所,明朝政府还任命各族首领掌各卫所,给予印信,仍其习俗,统其所属,按时朝贡。

女真

明在西藏设立卫所,任用藏族人担当各级官吏。

藏族 乌斯藏

隆庆和议

隆庆五年(1571年),明朝封鞑靼首领俺答汗为顺义王,开放十一处边境贸易口岸。

鞑靼

04

明清易代

明朝统治后期,政治问题突出,内部有阉党乱政,东林党争;外部先有日本侵略明附属国朝鲜,随后东北的女真人崛起,建立后金政权,并与明朝决裂。

阉党乱政

东林党争

明军“抗日援朝”

袁崇焕抗金

1636年,清朝正式建立

内忧外患下,明朝终于扛不住了。1644年,李自成攻入北京,崇祯帝自缢,明朝灭亡。

随后,农民起义开始大规模爆发,尤其是李自成率领的农民军更是声势浩大。

清军联合驻守山海关的明将吴三桂又打败了李自成,趁机进关,占据北京。

课堂小结

辽宋夏金元的文化

明朝建立

君主专制加强

明制变革

司礼监

废丞相

设内阁

经略边疆

明清易代

内陆边疆:

海上交通:郑和七下西洋

北方:鞑靼和议

西南:藏族因俗而治

东北:

前期:奴儿干都司

后期:满洲兴起

前期:驱逐倭寇

后期:欧洲殖民入侵

沿海形势:

中国

14C

15C

16C

17C

明朝建立

西方

郑和下西洋

新航路开辟

西方殖民者入侵

殖民扩张

满洲崛起

明清易代

英国革命

清朝建立

文艺复兴

全球视野下的明朝统治与明清易代

经略内陆边疆

强化皇权

专制主义强化VS民主政治发展

农耕文明鼎盛VS工业文明兴起

重视内防忽视海防VS殖民扩张

盛世危机(落日辉煌)VS日益强盛

明清时期中国社会各领域的变化和面临的危机

明清中国版图的奠定与面临的挑战

第四单元

目 录

CONTENT

课程标准

1.通过了解明统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

2.通过了解明封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

01 ·明朝建立

02 ·制度变革

03 ·经略边疆

04 ·明清易代

预习检测:二画一思

时空坐标(时间轴)

时间

事件

思

内阁首辅与宰相的异同?

画

02.明朝废丞相、设内阁之后的中央的官制图。

01

明朝建立

1368年,红巾军将领朱元璋在南京称帝,建立明朝。

元朝后期,社会矛盾尖锐,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

随后,朱元璋派大将徐达北伐,攻克元大都。元顺帝退回大漠建立政权,称为“北元”,元结束了在中原的统治。

明朝疆域 1433年

时间:

国都:

疆域:

1368年—1644年

共计276年(十二帝)

应天府(南京)

15世纪前期迁都北京

北控蒙古、西有西域、东北征服了女真族、西南方管辖西藏,并在青藏地区设有羁縻卫所,明代极盛时国土面积约达一千万平方公里。

02

明制变革

2.1 废丞相

以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,犯人凌迟,全家处死。 ——《皇明祖训》

明太祖曾多次批评元朝“主荒臣专,威福下移”,认为皇帝怠慢、中书省权重是元朝衰亡的重要原因。

——张帆《中国古代简史》

君主专制强化

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策)

——奠定基础

2.2 设内阁

明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发展

2.2 设内阁

名词解释

票拟:

明清内阁代皇帝批答臣僚章奏,先将拟定之辞书写于票签,附本进呈皇帝裁决,称为“票拟”。

批红:

内阁大臣 “票拟”后,皇帝用红字做批示。批红高于票拟。

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策)

——奠定基础

2.2 设内阁

明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发展

明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权)

——全盛

2.2 设内阁

内阁首辅与宰相的异同?

思考1

宰相

内阁首辅制

相似

不同

地位

(权力来源)

职权

对皇权作用

职责都是辅助皇帝处理全国政务

法定,制度赋权

非法定,咨询机构

参与决策

侍从顾问,无决策权,

不能正式统领百官

一定程度制约皇权

不能制约,

君主专制强化的产物

行政制度赋予

皇帝个人意愿,信任

万历四十年内阁首辅叶向高曾说: “我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相!中有一二权势稍重者,皆上窃君上威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。” ——《神宗实录》卷

2.3 司礼监

名词解释

司礼监,是明朝内廷管理宦官与宫内事务的"十二监"之一,有提督、掌印、秉笔、随堂等太监。提督太监掌督理皇城内一切礼仪、刑名及管理当差、听事各役。司礼监素有"第一署"之称 。

明中后期,由于皇帝怠政,批红权逐渐交由司礼监太监代理。除此之外,司礼监太监还控制东厂、锦衣卫等特务机构,监察臣民言行,权力日渐加重。

虽然首席内阁大学士(或称内阁首辅)有票拟的权力,但却不得不依赖于内部太监送达批红。首辅大学士的职权如同以往的丞相,但必须与宦官合作,才能执掌大政,如张居正结合冯保。

根据下图和刚才所学知识,画一画明朝废丞相、设内阁之后的中央的官制图。

画一画 2

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

元:中书省一省制

内阁(辅政)

明:废丞相,六部分理全国政务;设内阁辅政

2.4 明制变革

2.4 明制变革

司礼监

(东厂、西厂、锦衣卫)

废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道“……我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压(制相互牵制),事皆朝廷总之,所以稳当。”

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

内阁(辅政)

行中书省

(监察)

(军政)

布政司

都指挥司

按察司

(行政)

地方

中央

三司分权

权归中央

君主专制中央集权

加强

2.4 明制变革

03

经略边疆

3.1 海上交通

3.2 知识拓展——海外贸易

中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系。(厚往薄来)唐代以前,国家富强,很多国家前来寻求同中国建立友好关系。仅南北朝梁武帝统治时期,南海诸国通使的就有九国之多。这些国家使节来朝贡,货物由朝廷处置,广州只负责过境和接送任务。在唐朝之前,这种朝贡贸易占主导地位。

朝贡贸易

中外商人的商业交换,相当于今天的市场经济,不再是朝廷说了算的不等价的贸易经营。这种贸易,朝廷和地方都要赚到钱。为了处理贸易事物,朝廷会设立专门机构进行管理。(市舶司)

市舶贸易

3.2 知识拓展——海外贸易

海禁

自元代开始,中国就不断遭受来自海上的倭寇之患。明初,方国珍、张士诚余党亡命海外,勾结倭寇侵扰大陆沿海。朱元璋下令废撤市舶司,禁止商船出海贸易,开始实行严格的海禁政策。

开放

明成祖时恢复市舶司,从事官办贸易,并派郑和率庞大船队六次出海贸易。郑和船队规模虽然浩大,但对当时中国与沿途国家的商贸往来并无多大裨益,终因徒耗钱粮,于国无益而成绝响。

海禁

仁宗即位之日就下诏禁止下西洋诸蕃国宝船,宣宗宣德年间,在郑和第七次下西洋后,不仅不再建造远洋巨舶,下西洋的档案也被销毁。

松弛

嘉靖中后期戚继光平息倭患后,海禁政策才又有所松弛,私人出海贸易得到默许,呈现一派繁荣景象,使民间海上活动成为明代海洋经济发展的主导力量。

3.3 抗倭斗争

(1)倭寇的由来

(2)倭寇的组成

元末明初,日本正处在南、北朝对峙时期(1335-1392),封建诸侯为了掠夺财富长期战争,造成大量落魄无赖的武士阶层;他们经常在中国东南沿海一带进行武装掠夺和骚扰,构成了这一时期侵扰我国沿海地区的倭寇的主体。

——朱绍侯《中国古代史》

“倭居十三,而中国叛逆居十七”

——徐学聚《嘉靖东南平倭通录》

缙绅、富豪雇佣流民下海经商的现象极其普遍。组织武装集团,利用日本落魄武士,并在日本和吕宋等地建立海外据点。

——根据朱绍侯《中国古代史》整理

3.3 抗倭斗争

韬钤深处

明代:戚继光

小筑暂高枕,

忧时旧有盟。

呼樽来揖客,

挥麈坐谈兵。

云护牙签满,

星含宝剑横。

封侯非我意,

但愿海波平。

16世纪中叶,随着欧洲殖民主义“航海大发现”的扩展,葡萄牙人到达中国东南沿海一带。

1553年,葡萄牙人以“借地晾晒水浸货物”为借口,通过向明朝官员行贿,获准在澳门半岛暂时居住。

1749年,清政府颁布中国管治澳门章程十二条,以中葡文刻石立于澳门议事亭内。此后,这项法令执行了10年。葡人向中国政府交纳地租,表明葡人承认澳门是中国的领土。

1624年荷兰入侵台湾南部,先在安平建城设立军事据点,逐渐扩大侵略范围。

1642年荷兰在与西班牙军队的战斗中获胜,迅速扩张侵略范围,势力扩张到台北的基隆和淡水一带……

1662年郑成功率军将荷兰人逐出台湾,收复了宝岛。

3.4 欧洲殖民

3.5 内陆边疆

明朝形势图 (1433年)

东北设奴儿干都指挥使司(简称“奴儿干都司”),管辖黑龙江口、乌苏里江流域。辖区内分置卫所,明朝政府还任命各族首领掌各卫所,给予印信,仍其习俗,统其所属,按时朝贡。

女真

明在西藏设立卫所,任用藏族人担当各级官吏。

藏族 乌斯藏

隆庆和议

隆庆五年(1571年),明朝封鞑靼首领俺答汗为顺义王,开放十一处边境贸易口岸。

鞑靼

04

明清易代

明朝统治后期,政治问题突出,内部有阉党乱政,东林党争;外部先有日本侵略明附属国朝鲜,随后东北的女真人崛起,建立后金政权,并与明朝决裂。

阉党乱政

东林党争

明军“抗日援朝”

袁崇焕抗金

1636年,清朝正式建立

内忧外患下,明朝终于扛不住了。1644年,李自成攻入北京,崇祯帝自缢,明朝灭亡。

随后,农民起义开始大规模爆发,尤其是李自成率领的农民军更是声势浩大。

清军联合驻守山海关的明将吴三桂又打败了李自成,趁机进关,占据北京。

课堂小结

辽宋夏金元的文化

明朝建立

君主专制加强

明制变革

司礼监

废丞相

设内阁

经略边疆

明清易代

内陆边疆:

海上交通:郑和七下西洋

北方:鞑靼和议

西南:藏族因俗而治

东北:

前期:奴儿干都司

后期:满洲兴起

前期:驱逐倭寇

后期:欧洲殖民入侵

沿海形势:

中国

14C

15C

16C

17C

明朝建立

西方

郑和下西洋

新航路开辟

西方殖民者入侵

殖民扩张

满洲崛起

明清易代

英国革命

清朝建立

文艺复兴

全球视野下的明朝统治与明清易代

经略内陆边疆

强化皇权

专制主义强化VS民主政治发展

农耕文明鼎盛VS工业文明兴起

重视内防忽视海防VS殖民扩张

盛世危机(落日辉煌)VS日益强盛

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进