沪教版生物八年级第二册 5.1.1 生物与非生物环境的关系 教案

文档属性

| 名称 | 沪教版生物八年级第二册 5.1.1 生物与非生物环境的关系 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-20 19:55:34 | ||

图片预览

文档简介

“生物与非生物环境的关系”教学设计

一、设计思路

“生物与非生物环境的关系”是上教版初中《生命科学》第5章

第1节“生物与环境”的开节篇,主要讲述了非生物环境对生物的影响和生物对环境适应的普遍性和相对性,本节内容设定为1课时,是与学生回顾、复习生态系统构成和环境组成(学生在七年级科学第二册学过)后,利用图片资料和分析自然界中的实例让学生了解非生物环境因素对生物生长、繁殖和分布的影响。并且在之基础上,辩证地分析生物在形态结构、生理功能或行为上对环境的适应性,从而帮助学生从整体的角度认识生物与非生物环境的相互关系,为后续“生态系统”的系统学习奠定基础。

二、教学分析

本节教学安排在第四章“生物的类群”后,作为第五章“生态系统”的开篇,教材的编写紧紧围绕“生物和非生物环境之间的关系”展开,主要包括“环境对生物的影响”和“生物对环境的适应”两部分,知识脉络清晰,内容丰富,呈现方式直观,运用了许多形象而生动的图片,并辅以简洁的文字说明来帮助学生理解学科基础知识,符合初二学生的心理特点。《上海市中学生命科学课程标准》对该部分内容的学要求为A级,强调生物与环境之间的密切关系。

初二学生好奇心强,求知欲强,已具备一定的科学思维能力,通过第四章“生物的类群”的学习,学生对于生物对生活环境的适应现象并不陌生,但对“环境对生物的影响”以及“生物对环境适应”的知识认识大多是零散的、不全面的,尤其是对“适应的形成和适应的相对性”的理解可能存在困难,需要教师对具体的感性知识作详细的分析和概括。

三、教学目标

1.知识与技能

知道生物与非生物环境之间有着密切关系。

知道生物对环境适应的普遍性和相对性。

知道生物的保护色、警戒色和拟态的特点及其意义。

2.过程与方法

通过对保护色、警戒色和拟态的相关实例的观察和分析,从中感受生物对环境的适应。

通过查找“某一种生物的形态结构或生活方式与环境相适应的特点”的资料,经历资料的筛选、整合和交流的过程与方法。

3.情感态度与价值观

初步形成生物的形态结构、生活方式与环境相适应的观点。

懂得生物与环境之间的关系,关注生物生存的环境。

四、教学重点和难点

1.

教学重点

环境对生物的影响

生物对环境适应的普遍性和相对性

2.

教学难点

形成生物的形态结构、生活方式与环境相适应的观点

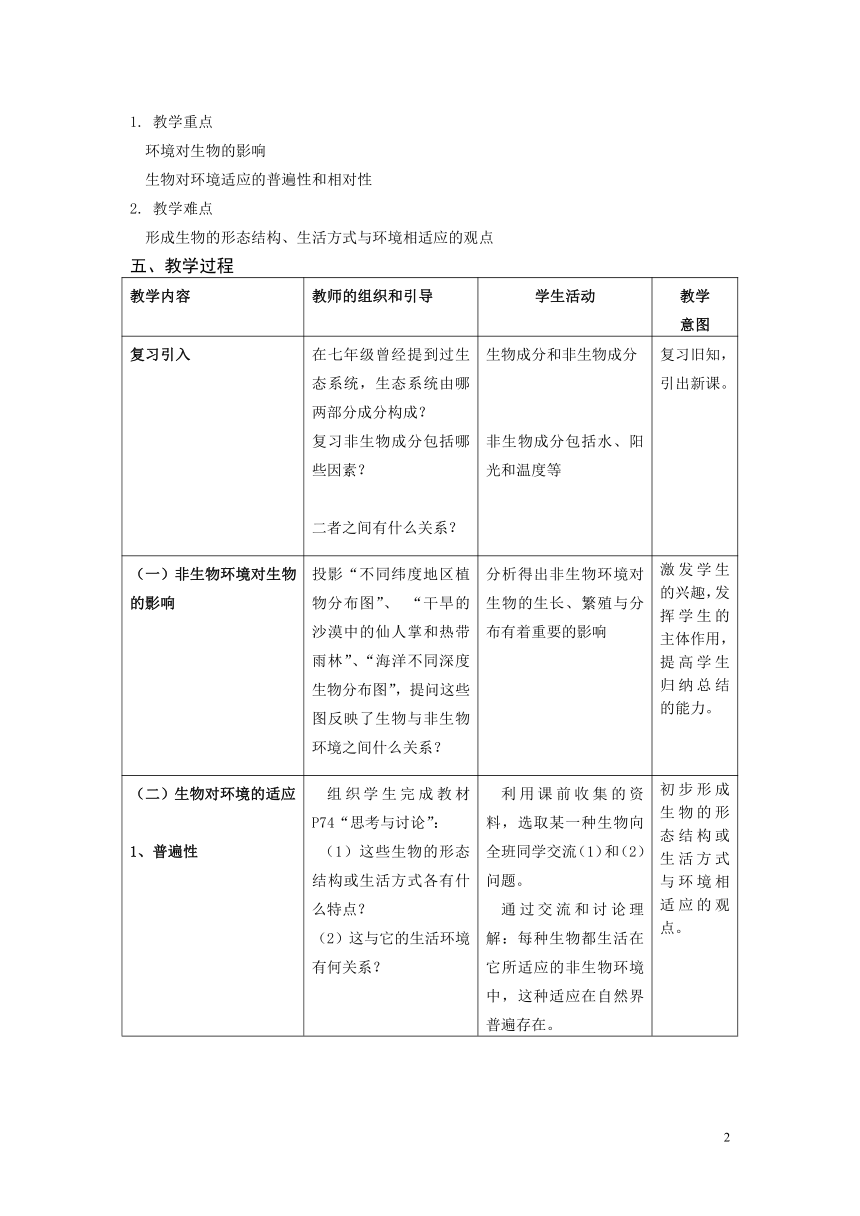

五、教学过程

教学内容

教师的组织和引导

学生活动

教学

意图

复习引入

在七年级曾经提到过生态系统,生态系统由哪两部分成分构成?

复习非生物成分包括哪些因素?

二者之间有什么关系?

生物成分和非生物成分

非生物成分包括水、阳光和温度等

复习旧知,

引出新课。

(一)非生物环境对生物的影响

投影“不同纬度地区植物分布图”、

“干旱的沙漠中的仙人掌和热带雨林”、“海洋不同深度生物分布图”,提问这些图反映了生物与非生物环境之间什么关系?

分析得出非生物环境对生物的生长、繁殖与分布有着重要的影响

激发学生的兴趣,发挥学生的主体作用,提高学生归纳总结的能力。

(二)生物对环境的适应

-1、普遍性

组织学生完成教材P74“思考与讨论”:

(1)这些生物的形态结构或生活方式各有什么特点?

(2)这与它的生活环境有何关系?

利用课前收集的资料,选取某一种生物向全班同学交流(1)和(2)问题。

通过交流和讨论理解:每种生物都生活在它所适应的非生物环境中,这种适应在自然界普遍存在。

初步形成生物的形态结构或生活方式与环境相适应的观点。

2、生物对环境适应是怎样形成的?

3、自然界中生物对环境奇妙的适应(保护色、警戒色和拟态)

4、适应的相对性

(出示长颈鹿进化过程图片)

讨论:这种适应是如何形成的呢?

过渡:自然选择推动了生物的进化,使生物不断地发展演变,并在多变的环境中表现出各种奇妙的适应性。

(出示一组动物图片:雉鸡、毒蛾幼虫、尺蠖)

(1)快速找一找其中的动物?

(2)它们如何与环境相适应?

组织学生阅读教材P74相关内容,并指导学生用关键词回答问题(2)。并结合教材上的保护色、警戒色、拟态的实例分析,帮助学生认识三种奇妙的适应方式。

思考:这样的适应对生物有何意义?

组织学生分析适应对生物的意义。

(出示

“爱打扮的雷鸟”

图片及案例)

某年冬天,雷鸟如常换毛,但降雪却延迟。那么雷鸟会遭遇什么样尴尬呢?这说明了什么?

组织学生讨论,引导学生分析适应相对性产生的原因。

师生之间、生生之间讨论,结合图片,尝试描述长颈鹿对环境适应的形成。最后师生共同分析出:适应是生物通过漫长的年代,不断与环境磨合,自身不断变化而生存下来,是长期自然选择的结果。

观察图片,找出其中隐藏的动物。

阅读相关内容,从中找出关键信息并用笔划出来,归纳出图片中的三种动物分别属于哪一种适应方式,体会它们如何与环境相适应。

观看图片,听讲并思考警戒色的作用。

师生共同分析出:各种生物都能与环境相适应,从而有利于生物生存和繁衍。

师生共同分析出适应相对性产生的原因:遗传物质相对稳定,而环境条件多变,随着环境条件的变化,原来的适应可能会变成不适应。

过对长颈鹿进化过程的分析,提高思维能力,并初步形成生物进化的观点。

通过学习生物的保护色、警戒色和拟态,感受生物适应方式的多样与绝妙。

感受生物对环境的适应对生物生存的意义。

感受生物对环境的适应具有相对性,懂得关注生物的生存环境。

小结

通过本节课的学习,你对“生物对环境的适应”有何新的认识?

引导学生归纳学习要点。

学生回顾学习,各抒己见。

提升对知识的认识程度。

课堂学习训练

1、古人云“橘在淮南生为橘,生于淮北则为枳”,请你想一想,造成这一差异的主要原因是什么?

2、请对古诗“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”描述的现象做出科学的解释。

思考、回答。

巩固知识。

1

一、设计思路

“生物与非生物环境的关系”是上教版初中《生命科学》第5章

第1节“生物与环境”的开节篇,主要讲述了非生物环境对生物的影响和生物对环境适应的普遍性和相对性,本节内容设定为1课时,是与学生回顾、复习生态系统构成和环境组成(学生在七年级科学第二册学过)后,利用图片资料和分析自然界中的实例让学生了解非生物环境因素对生物生长、繁殖和分布的影响。并且在之基础上,辩证地分析生物在形态结构、生理功能或行为上对环境的适应性,从而帮助学生从整体的角度认识生物与非生物环境的相互关系,为后续“生态系统”的系统学习奠定基础。

二、教学分析

本节教学安排在第四章“生物的类群”后,作为第五章“生态系统”的开篇,教材的编写紧紧围绕“生物和非生物环境之间的关系”展开,主要包括“环境对生物的影响”和“生物对环境的适应”两部分,知识脉络清晰,内容丰富,呈现方式直观,运用了许多形象而生动的图片,并辅以简洁的文字说明来帮助学生理解学科基础知识,符合初二学生的心理特点。《上海市中学生命科学课程标准》对该部分内容的学要求为A级,强调生物与环境之间的密切关系。

初二学生好奇心强,求知欲强,已具备一定的科学思维能力,通过第四章“生物的类群”的学习,学生对于生物对生活环境的适应现象并不陌生,但对“环境对生物的影响”以及“生物对环境适应”的知识认识大多是零散的、不全面的,尤其是对“适应的形成和适应的相对性”的理解可能存在困难,需要教师对具体的感性知识作详细的分析和概括。

三、教学目标

1.知识与技能

知道生物与非生物环境之间有着密切关系。

知道生物对环境适应的普遍性和相对性。

知道生物的保护色、警戒色和拟态的特点及其意义。

2.过程与方法

通过对保护色、警戒色和拟态的相关实例的观察和分析,从中感受生物对环境的适应。

通过查找“某一种生物的形态结构或生活方式与环境相适应的特点”的资料,经历资料的筛选、整合和交流的过程与方法。

3.情感态度与价值观

初步形成生物的形态结构、生活方式与环境相适应的观点。

懂得生物与环境之间的关系,关注生物生存的环境。

四、教学重点和难点

1.

教学重点

环境对生物的影响

生物对环境适应的普遍性和相对性

2.

教学难点

形成生物的形态结构、生活方式与环境相适应的观点

五、教学过程

教学内容

教师的组织和引导

学生活动

教学

意图

复习引入

在七年级曾经提到过生态系统,生态系统由哪两部分成分构成?

复习非生物成分包括哪些因素?

二者之间有什么关系?

生物成分和非生物成分

非生物成分包括水、阳光和温度等

复习旧知,

引出新课。

(一)非生物环境对生物的影响

投影“不同纬度地区植物分布图”、

“干旱的沙漠中的仙人掌和热带雨林”、“海洋不同深度生物分布图”,提问这些图反映了生物与非生物环境之间什么关系?

分析得出非生物环境对生物的生长、繁殖与分布有着重要的影响

激发学生的兴趣,发挥学生的主体作用,提高学生归纳总结的能力。

(二)生物对环境的适应

-1、普遍性

组织学生完成教材P74“思考与讨论”:

(1)这些生物的形态结构或生活方式各有什么特点?

(2)这与它的生活环境有何关系?

利用课前收集的资料,选取某一种生物向全班同学交流(1)和(2)问题。

通过交流和讨论理解:每种生物都生活在它所适应的非生物环境中,这种适应在自然界普遍存在。

初步形成生物的形态结构或生活方式与环境相适应的观点。

2、生物对环境适应是怎样形成的?

3、自然界中生物对环境奇妙的适应(保护色、警戒色和拟态)

4、适应的相对性

(出示长颈鹿进化过程图片)

讨论:这种适应是如何形成的呢?

过渡:自然选择推动了生物的进化,使生物不断地发展演变,并在多变的环境中表现出各种奇妙的适应性。

(出示一组动物图片:雉鸡、毒蛾幼虫、尺蠖)

(1)快速找一找其中的动物?

(2)它们如何与环境相适应?

组织学生阅读教材P74相关内容,并指导学生用关键词回答问题(2)。并结合教材上的保护色、警戒色、拟态的实例分析,帮助学生认识三种奇妙的适应方式。

思考:这样的适应对生物有何意义?

组织学生分析适应对生物的意义。

(出示

“爱打扮的雷鸟”

图片及案例)

某年冬天,雷鸟如常换毛,但降雪却延迟。那么雷鸟会遭遇什么样尴尬呢?这说明了什么?

组织学生讨论,引导学生分析适应相对性产生的原因。

师生之间、生生之间讨论,结合图片,尝试描述长颈鹿对环境适应的形成。最后师生共同分析出:适应是生物通过漫长的年代,不断与环境磨合,自身不断变化而生存下来,是长期自然选择的结果。

观察图片,找出其中隐藏的动物。

阅读相关内容,从中找出关键信息并用笔划出来,归纳出图片中的三种动物分别属于哪一种适应方式,体会它们如何与环境相适应。

观看图片,听讲并思考警戒色的作用。

师生共同分析出:各种生物都能与环境相适应,从而有利于生物生存和繁衍。

师生共同分析出适应相对性产生的原因:遗传物质相对稳定,而环境条件多变,随着环境条件的变化,原来的适应可能会变成不适应。

过对长颈鹿进化过程的分析,提高思维能力,并初步形成生物进化的观点。

通过学习生物的保护色、警戒色和拟态,感受生物适应方式的多样与绝妙。

感受生物对环境的适应对生物生存的意义。

感受生物对环境的适应具有相对性,懂得关注生物的生存环境。

小结

通过本节课的学习,你对“生物对环境的适应”有何新的认识?

引导学生归纳学习要点。

学生回顾学习,各抒己见。

提升对知识的认识程度。

课堂学习训练

1、古人云“橘在淮南生为橘,生于淮北则为枳”,请你想一想,造成这一差异的主要原因是什么?

2、请对古诗“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”描述的现象做出科学的解释。

思考、回答。

巩固知识。

1