统编版六年级下册第一单元古诗三首 3. 十五夜望月 教案

文档属性

| 名称 | 统编版六年级下册第一单元古诗三首 3. 十五夜望月 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-21 09:43:23 | ||

图片预览

文档简介

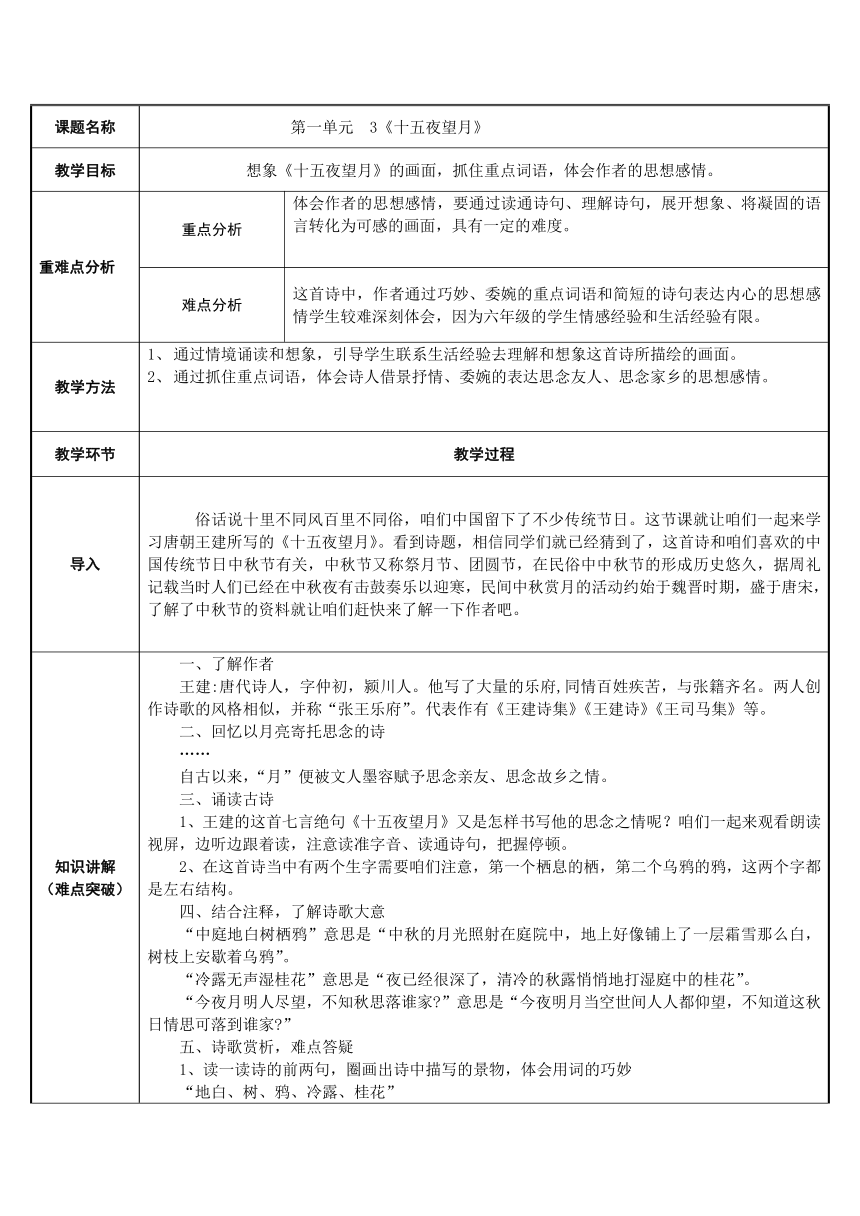

课题名称

第一单元 3《十五夜望月》

教学目标

想象《十五夜望月》的画面,抓住重点词语,体会作者的思想感情。

重难点分析

重点分析

体会作者的思想感情,要通过读通诗句、理解诗句,展开想象、将凝固的语言转化为可感的画面,具有一定的难度。

难点分析

这首诗中,作者通过巧妙、委婉的重点词语和简短的诗句表达内心的思想感情学生较难深刻体会,因为六年级的学生情感经验和生活经验有限。

教学方法

通过情境诵读和想象,引导学生联系生活经验去理解和想象这首诗所描绘的画面。

通过抓住重点词语,体会诗人借景抒情、委婉的表达思念友人、思念家乡的思想感情。

教学环节

教学过程

导入

俗话说十里不同风百里不同俗,咱们中国留下了不少传统节日。这节课就让咱们一起来学习唐朝王建所写的《十五夜望月》。看到诗题,相信同学们就已经猜到了,这首诗和咱们喜欢的中国传统节日中秋节有关,中秋节又称祭月节、团圆节,在民俗中中秋节的形成历史悠久,据周礼记载当时人们已经在中秋夜有击鼓奏乐以迎寒,民间中秋赏月的活动约始于魏晋时期,盛于唐宋,了解了中秋节的资料就让咱们赶快来了解一下作者吧。

知识讲解

(难点突破)

一、了解作者

王建:唐代诗人,字仲初,颍川人。他写了大量的乐府,同情百姓疾苦,与张籍齐名。两人创作诗歌的风格相似,并称“张王乐府”。代表作有《王建诗集》《王建诗》《王司马集》等。

二、回忆以月亮寄托思念的诗

……

自古以来,“月”便被文人墨容赋予思念亲友、思念故乡之情。

三、诵读古诗

1、王建的这首七言绝句《十五夜望月》又是怎样书写他的思念之情呢?咱们一起来观看朗读视屏,边听边跟着读,注意读准字音、读通诗句,把握停顿。

2、在这首诗当中有两个生字需要咱们注意,第一个栖息的栖,第二个乌鸦的鸦,这两个字都是左右结构。

四、结合注释,了解诗歌大意

“中庭地白树栖鸦”意思是“中秋的月光照射在庭院中,地上好像铺上了一层霜雪那么白,树枝上安歇着乌鸦”。

“冷露无声湿桂花”意思是“夜已经很深了,清冷的秋露悄悄地打湿庭中的桂花”。

“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?”意思是“今夜明月当空世间人人都仰望,不知道这秋日情思可落到谁家?”

五、诗歌赏析,难点答疑

1、读一读诗的前两句,圈画出诗中描写的景物,体会用词的巧妙

“地白、树、鸦、冷露、桂花”

首先,咱们来体会一下“白”的妙处:地白,指的是。月光照在庭院地上的样子,写出了月光如水、澄澈清冷之感。

“树栖鸦”,正确的语序应该是“鸦栖树”,这里啊采用了倒装。“栖”既写了鸨鹄栖树的状态,又烘托了月夜的寂静。

“冷”这个字不仅写出月夜的冷清,还表现了作者心里的孤寂、清冷。

前两句诗虽无“月”字出现,却处处可见月夜之清幽冷寂,这两句中景物的描写不仅渲染了中秋望月寂寥冷清的氛围,还烘托了作者孤独、寂寞、怅然的心情。正如那句话所说,一切景语皆情语,作者把自己内心的情感借助景物表达出来,此时的情与景是紧紧的交融在一起的。

2、读一读诗的后两句,思考:诗句抒发了作者什么样的思想感情?

“不知秋思落谁家”运用一个问句巧妙地表达了作者的乡思,这两句作者将感情寄托于月亮,表达了作者思念故乡之情。这句诗具有含而不露、委婉深沉的表达特点。

3、对比读一读,体会“落”字用法的精妙之处。

“落”字,它给人以动的形象感觉,化无形为有形,仿佛那秋思随着银月的清辉,一齐洒落人间似的,用得不同凡响,新颖别致。而“在”字就显得平淡寡味。

六、主题概括

结合资料袋感受这首诗的主题,《十五夜望月》这首诗描绘了一幅静谧冷清的中秋月夜图,渲染了一种清幽、寂寥的气氛,表达了作者中秋思念亲人、思念故乡的情感。

课堂练习

(难点巩固)

1、判断正误。

本诗中“中庭地白树栖鸦”与李白的“疑是地上霜”有异曲同工之妙,均没有直接用一个“月”字,却形象地写出了月的皎洁、清冷。( )

2、选择正确的选项。

“不知秋思落谁家”委婉地表达了游子的思念之情。以下这些的古诗词中,也是表示思亲之情的诗句有( )

A. 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

B. 洛阳城里见秋风,欲作家书意万重

小结

这首诗意境很美,诗人运用形象的语言,丰富的想象,渲染了中秋望月的特定的环境气氛,把读者带进一个月明人远、思深情长的意境,加上一个唱叹有神悠然不尽的结尾,将别离思聚的情意,表现得非常委婉动人,表达了对亲人、对家乡的思念之情。

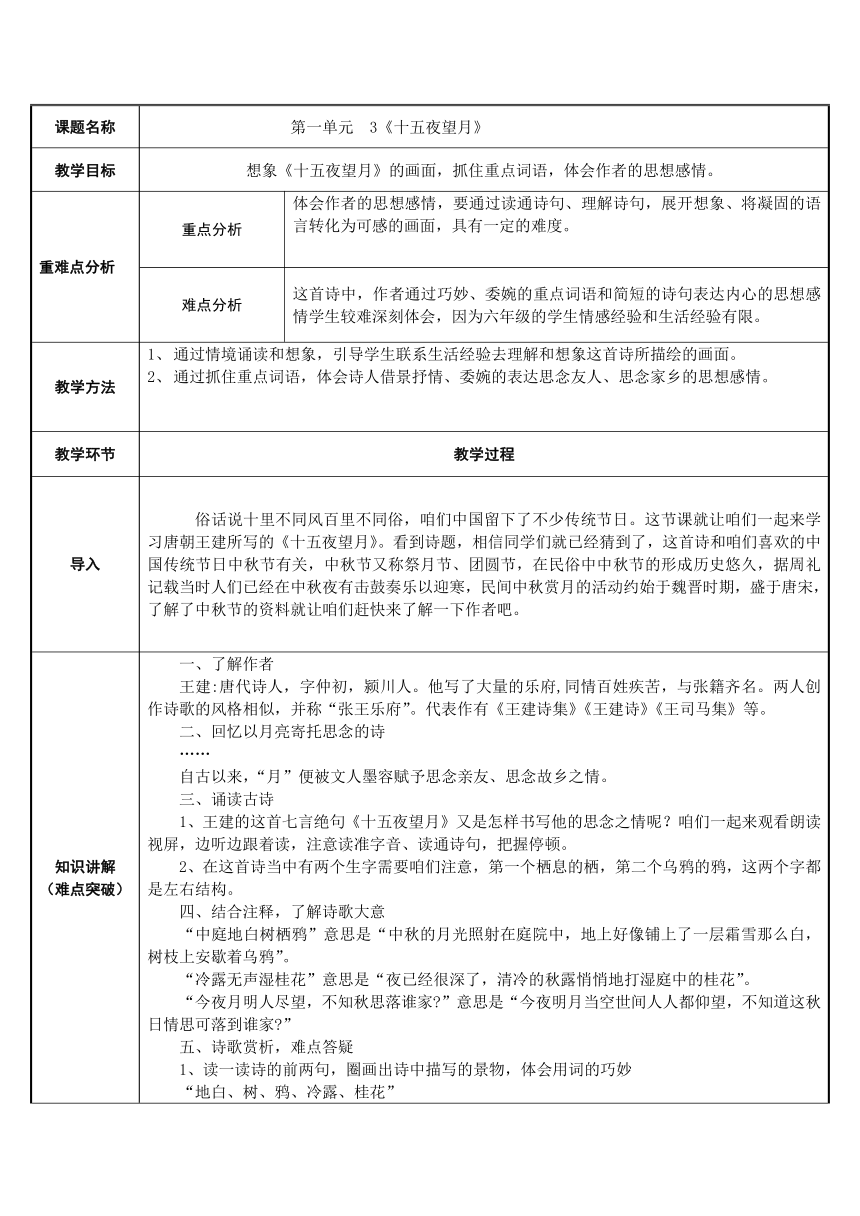

第一单元 3《十五夜望月》

教学目标

想象《十五夜望月》的画面,抓住重点词语,体会作者的思想感情。

重难点分析

重点分析

体会作者的思想感情,要通过读通诗句、理解诗句,展开想象、将凝固的语言转化为可感的画面,具有一定的难度。

难点分析

这首诗中,作者通过巧妙、委婉的重点词语和简短的诗句表达内心的思想感情学生较难深刻体会,因为六年级的学生情感经验和生活经验有限。

教学方法

通过情境诵读和想象,引导学生联系生活经验去理解和想象这首诗所描绘的画面。

通过抓住重点词语,体会诗人借景抒情、委婉的表达思念友人、思念家乡的思想感情。

教学环节

教学过程

导入

俗话说十里不同风百里不同俗,咱们中国留下了不少传统节日。这节课就让咱们一起来学习唐朝王建所写的《十五夜望月》。看到诗题,相信同学们就已经猜到了,这首诗和咱们喜欢的中国传统节日中秋节有关,中秋节又称祭月节、团圆节,在民俗中中秋节的形成历史悠久,据周礼记载当时人们已经在中秋夜有击鼓奏乐以迎寒,民间中秋赏月的活动约始于魏晋时期,盛于唐宋,了解了中秋节的资料就让咱们赶快来了解一下作者吧。

知识讲解

(难点突破)

一、了解作者

王建:唐代诗人,字仲初,颍川人。他写了大量的乐府,同情百姓疾苦,与张籍齐名。两人创作诗歌的风格相似,并称“张王乐府”。代表作有《王建诗集》《王建诗》《王司马集》等。

二、回忆以月亮寄托思念的诗

……

自古以来,“月”便被文人墨容赋予思念亲友、思念故乡之情。

三、诵读古诗

1、王建的这首七言绝句《十五夜望月》又是怎样书写他的思念之情呢?咱们一起来观看朗读视屏,边听边跟着读,注意读准字音、读通诗句,把握停顿。

2、在这首诗当中有两个生字需要咱们注意,第一个栖息的栖,第二个乌鸦的鸦,这两个字都是左右结构。

四、结合注释,了解诗歌大意

“中庭地白树栖鸦”意思是“中秋的月光照射在庭院中,地上好像铺上了一层霜雪那么白,树枝上安歇着乌鸦”。

“冷露无声湿桂花”意思是“夜已经很深了,清冷的秋露悄悄地打湿庭中的桂花”。

“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?”意思是“今夜明月当空世间人人都仰望,不知道这秋日情思可落到谁家?”

五、诗歌赏析,难点答疑

1、读一读诗的前两句,圈画出诗中描写的景物,体会用词的巧妙

“地白、树、鸦、冷露、桂花”

首先,咱们来体会一下“白”的妙处:地白,指的是。月光照在庭院地上的样子,写出了月光如水、澄澈清冷之感。

“树栖鸦”,正确的语序应该是“鸦栖树”,这里啊采用了倒装。“栖”既写了鸨鹄栖树的状态,又烘托了月夜的寂静。

“冷”这个字不仅写出月夜的冷清,还表现了作者心里的孤寂、清冷。

前两句诗虽无“月”字出现,却处处可见月夜之清幽冷寂,这两句中景物的描写不仅渲染了中秋望月寂寥冷清的氛围,还烘托了作者孤独、寂寞、怅然的心情。正如那句话所说,一切景语皆情语,作者把自己内心的情感借助景物表达出来,此时的情与景是紧紧的交融在一起的。

2、读一读诗的后两句,思考:诗句抒发了作者什么样的思想感情?

“不知秋思落谁家”运用一个问句巧妙地表达了作者的乡思,这两句作者将感情寄托于月亮,表达了作者思念故乡之情。这句诗具有含而不露、委婉深沉的表达特点。

3、对比读一读,体会“落”字用法的精妙之处。

“落”字,它给人以动的形象感觉,化无形为有形,仿佛那秋思随着银月的清辉,一齐洒落人间似的,用得不同凡响,新颖别致。而“在”字就显得平淡寡味。

六、主题概括

结合资料袋感受这首诗的主题,《十五夜望月》这首诗描绘了一幅静谧冷清的中秋月夜图,渲染了一种清幽、寂寥的气氛,表达了作者中秋思念亲人、思念故乡的情感。

课堂练习

(难点巩固)

1、判断正误。

本诗中“中庭地白树栖鸦”与李白的“疑是地上霜”有异曲同工之妙,均没有直接用一个“月”字,却形象地写出了月的皎洁、清冷。( )

2、选择正确的选项。

“不知秋思落谁家”委婉地表达了游子的思念之情。以下这些的古诗词中,也是表示思亲之情的诗句有( )

A. 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

B. 洛阳城里见秋风,欲作家书意万重

小结

这首诗意境很美,诗人运用形象的语言,丰富的想象,渲染了中秋望月的特定的环境气氛,把读者带进一个月明人远、思深情长的意境,加上一个唱叹有神悠然不尽的结尾,将别离思聚的情意,表现得非常委婉动人,表达了对亲人、对家乡的思念之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐