人教版初中化学九年级上册 5.1.1 质量守恒定律 教案

文档属性

| 名称 | 人教版初中化学九年级上册 5.1.1 质量守恒定律 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 24.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-21 15:14:58 | ||

图片预览

文档简介

《质量守恒定律》教案

学习目标:

知识与技能:通过对化学反应中反应物及生成物质量的测定实验,使学生理解质量守恒定律的含义及守恒的原因

根据质量守恒定律能解释一些简单的实验事实,能推测物质的组成

过程与方法:提高学生实验、思维能力,初步培养学生应用实验的方法来定量研究问题和分析问题的能力

情感态度价值观:通过对实验现象的观察、记录、分析,学会由感性到理性、由个别到一般的研究问题的科学方法,培养学生严谨求实、勇于探索的科学品质及合作精神;

学生认知分析:

学生认知发展: 之前学生已知道一些化学反应,能用微粒的观点从物质变化的角度分析一些化学变化的实质,但对于化学反应中物质的质量的变化还缺乏认识。学生在前期的学习过程中,小组合作已经比较默契,学习资源能够共享,并熟悉一些基本实验操作,初步具备了一些简单的实验探究能力,加之本课实验均比较直观,质量变化也易于观测,因此对于学生归纳出质量守恒定律并不难。

?学生认知难点分析: 如何从微观角度理解质量守恒的原因是这节内容中学生的认知障碍点,好在前面的化学学习中,学生学习了一些化学变化和物质结构的知识,会从从微观的角度分析了化学反应的实质----反应物的分子化分成原子,原子重新组合变成新的分子,曾经通过微观动画帮助学生对化学反应的微观实质的认识在这部分内容中的重要地位得以凸显,但因为受学生想象力的局限,在对化学反应微观实质的进一步理解上还得下大功夫。另外对于有气体参加或生成的反应,在验证质量守恒定律或运用质量守恒定律进行解释时,也是必须突破的认知障碍点。

教学重点和难点:对质量守恒定律含义的理解和运用

教学方法:问题驱动法+实验法

实验用品和教学媒体:

实验用品:硫酸铜溶液、氢氧化钠溶液、石灰石(碳酸钙)、稀盐酸、白磷、蜡烛、玻璃棒、橡皮塞、小试管、电子天平、锥形瓶、酒精灯、三角架、石棉网、火柴。

教学媒体:全套展示平台(班班通设备)

教学过程:

引入

教师活动:

以科学家的故事为切入点(看图听自制录音故事)

在工农业生产和日常生活中常常发生着各种各样的化学反应。

1、早在300多年前,化学家们就对化学反应进行定量研究。1673年,英国化学家波义耳在一只敞口的容器中加热金属,结果发现反应后质量增加了。因此当时的观点便是:化学反应前后质量不守恒。

2、 1756年俄国化学家罗蒙诺索夫通过实验得出“守恒”的结果,但这一发现没有引起科学家的注意。1777年法国科学家拉瓦锡做了同样的实验,得出了同样的结论,质量守恒定律才获得公认。

3、 1908年德国化学家朗道耳特、1912年英国化学家曼莱做了精确度极高的实验证明在化学反应中的质量守恒。因此科学家一致承认了“质量守恒定律”。

老科学家们献身科学的那种“百折不挠、严谨求实”的科学精神值得每一位新科学家以及有志于从事科学研究的下一代也就是你们好好学习。

下面就让我们沿着科学走过的探究足迹步入科学探究的殿堂,开始“质量守恒定律”探究。

教师活动

讲解 反应前后质量到底如何变化,用实验事实说话。(介绍两个简单易行的探究实验,提醒学生明确实验目的和操作要点;要求每组成员要分工合作;实事求是地记录实验现象。)

学生活动:

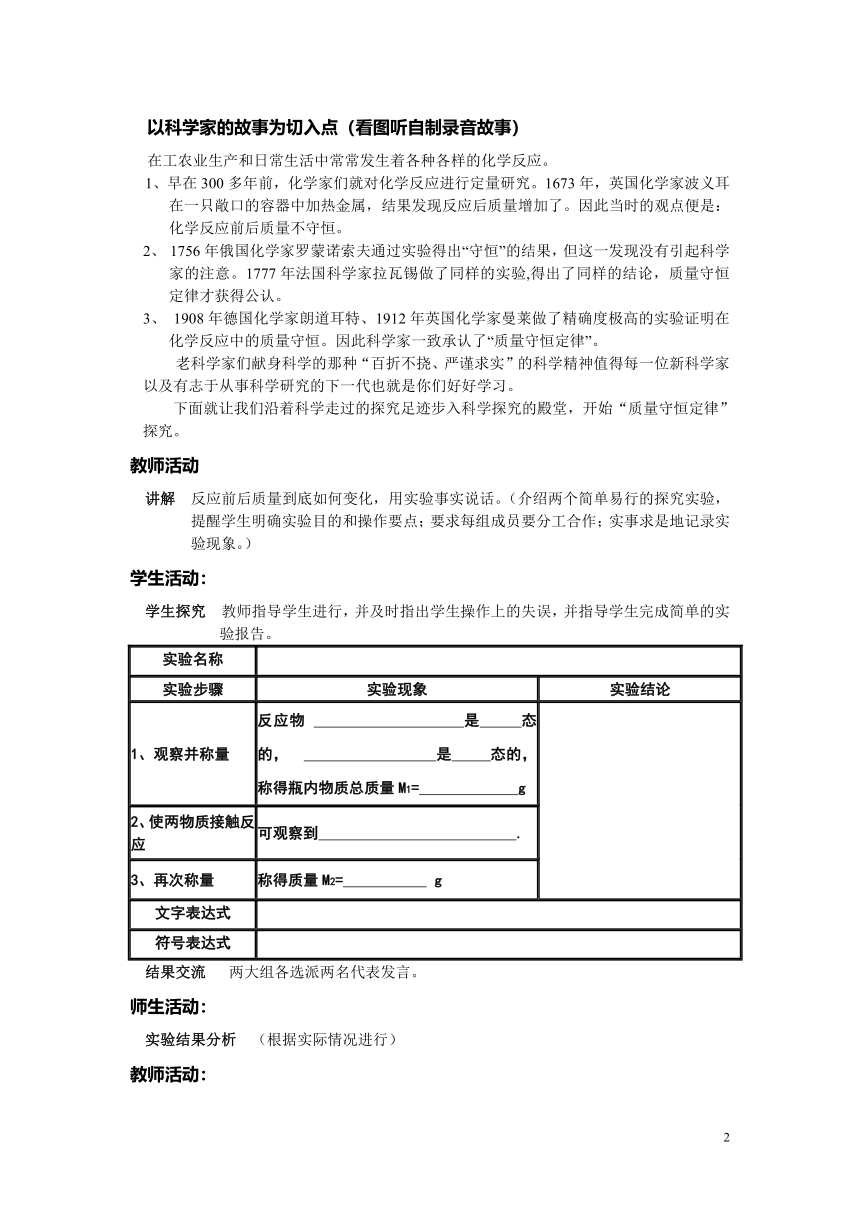

学生探究 教师指导学生进行,并及时指出学生操作上的失误,并指导学生完成简单的实验报告。

实验名称

?

实验步骤

实验现象

实验结论

1、观察并称量

反应物 是 态的, 是 态的,称得瓶内物质总质量M1= g

?

2、使两物质接触反应

可观察到 .

3、再次称量

称得质量M2= g

文字表达式

?

符号表达式

?

结果交流 两大组各选派两名代表发言。

师生活动:

实验结果分析 (根据实际情况进行)

教师活动:

演示实验 白磷燃烧以帮助证明学生得出的结论。

提出问题 1、方案1中的橡皮塞取走,结果如何?

2、方案2及演示实验中的气球(或橡皮塞)取走,结果如何?

3、方案2中瓶内若产生的是氢气,结果如何?(变轻,因为产生浮力而致)

4、如何才能做到在实验时切实体现“质量守恒”?(在密闭容器中进行)

投 影 总结质量守恒定律的内容。

师生活动:

分析理解 找出帮助理解质量守恒定律的关键词(参加、化学反应、总和、质量守恒)

师生活动:

巩固练习 (投影)练习1. 判断下列说法是否正确:

加热20克水可得到20克水蒸气,所以水的蒸发这一变化遵循质量守恒定律

(2)虽然镁带燃烧后生成物氧化镁的质量大于反应了的镁带的质量,但这一反应仍遵循质量守恒定律;

(3)蜡烛燃烧后质量减轻,所以蜡烛燃烧不遵循质量守恒定律。

学生活动:

观察蜡烛燃烧前后的质量变化。

师生活动:

巩固练习 (投影) 练习2. 已知氯酸钾(KClO3)固体在加热的条件下分解生成氯化钾固体和氧气。若32.7克的氯酸钾充分加热后冷却,称量剩余固体的质量为23.1克,请问生成的氧气是 克?

教师活动:

提出问题 试问同学们,学了质量守恒定律后,有没有什么需要进一步思考的问题呢?或者说有没有什么疑问?不妨提出来交流交流、探讨探讨。

[学生讨论一会儿之后引导提出:化学反应中反应物的质量总和为什么会等于生成物的质量总和?(引导学生从化学反应的微观实质考虑)]

学生活动:

学生讨论并汇报。

教师活动:

举例(以氢气在氧气中燃烧为例)并通过动画说明,再由动画中所见之“三不变”推断出“质量守恒”。

师生活动:

巩固练习 3、化学反应中肯定不会发生变化的是( )

①原子的数目②分子的数目③元素的种类④物质的总质量⑤物质的种类⑥原子的种类

A、①③④⑤⑥ B、①③④⑥ C、①②④⑥ D、①③⑤

4、某物质在纯氧气中燃烧后,生成二氧化碳和水:

X + 氧气 → 二氧化碳 + 水

由此可以推断,该物质中( )

A、只含有碳、氢元素;

B、可能含有碳、氢元素;

C、一定有碳、氢元素,可能含有氧元素;

D、一定有碳元素、氢元素、氧元素。

本课小结 一、质量守恒定律的内容

二、用分子、原子的观点解释质量守恒定律

三、运用质量守恒定律解释一些简单的实验事实、推断物质的组成

四、科学探究的一般方法:(1)提出问题(2)作出假设(3)收集资料(4)进行实验并记录数据(5)交流讨论(6)结论解释

教师活动:

引导思考 利用氢气与氧气反应的文字表达式,能否表达出化学反应遵循质量守恒的意义?怎样才能让它既可表示出质的意义又可表示出量的意义呢?请同学们回去思考。(为下节课的授课内容埋下伏笔)

布置作业 见练习卷

学习目标:

知识与技能:通过对化学反应中反应物及生成物质量的测定实验,使学生理解质量守恒定律的含义及守恒的原因

根据质量守恒定律能解释一些简单的实验事实,能推测物质的组成

过程与方法:提高学生实验、思维能力,初步培养学生应用实验的方法来定量研究问题和分析问题的能力

情感态度价值观:通过对实验现象的观察、记录、分析,学会由感性到理性、由个别到一般的研究问题的科学方法,培养学生严谨求实、勇于探索的科学品质及合作精神;

学生认知分析:

学生认知发展: 之前学生已知道一些化学反应,能用微粒的观点从物质变化的角度分析一些化学变化的实质,但对于化学反应中物质的质量的变化还缺乏认识。学生在前期的学习过程中,小组合作已经比较默契,学习资源能够共享,并熟悉一些基本实验操作,初步具备了一些简单的实验探究能力,加之本课实验均比较直观,质量变化也易于观测,因此对于学生归纳出质量守恒定律并不难。

?学生认知难点分析: 如何从微观角度理解质量守恒的原因是这节内容中学生的认知障碍点,好在前面的化学学习中,学生学习了一些化学变化和物质结构的知识,会从从微观的角度分析了化学反应的实质----反应物的分子化分成原子,原子重新组合变成新的分子,曾经通过微观动画帮助学生对化学反应的微观实质的认识在这部分内容中的重要地位得以凸显,但因为受学生想象力的局限,在对化学反应微观实质的进一步理解上还得下大功夫。另外对于有气体参加或生成的反应,在验证质量守恒定律或运用质量守恒定律进行解释时,也是必须突破的认知障碍点。

教学重点和难点:对质量守恒定律含义的理解和运用

教学方法:问题驱动法+实验法

实验用品和教学媒体:

实验用品:硫酸铜溶液、氢氧化钠溶液、石灰石(碳酸钙)、稀盐酸、白磷、蜡烛、玻璃棒、橡皮塞、小试管、电子天平、锥形瓶、酒精灯、三角架、石棉网、火柴。

教学媒体:全套展示平台(班班通设备)

教学过程:

引入

教师活动:

以科学家的故事为切入点(看图听自制录音故事)

在工农业生产和日常生活中常常发生着各种各样的化学反应。

1、早在300多年前,化学家们就对化学反应进行定量研究。1673年,英国化学家波义耳在一只敞口的容器中加热金属,结果发现反应后质量增加了。因此当时的观点便是:化学反应前后质量不守恒。

2、 1756年俄国化学家罗蒙诺索夫通过实验得出“守恒”的结果,但这一发现没有引起科学家的注意。1777年法国科学家拉瓦锡做了同样的实验,得出了同样的结论,质量守恒定律才获得公认。

3、 1908年德国化学家朗道耳特、1912年英国化学家曼莱做了精确度极高的实验证明在化学反应中的质量守恒。因此科学家一致承认了“质量守恒定律”。

老科学家们献身科学的那种“百折不挠、严谨求实”的科学精神值得每一位新科学家以及有志于从事科学研究的下一代也就是你们好好学习。

下面就让我们沿着科学走过的探究足迹步入科学探究的殿堂,开始“质量守恒定律”探究。

教师活动

讲解 反应前后质量到底如何变化,用实验事实说话。(介绍两个简单易行的探究实验,提醒学生明确实验目的和操作要点;要求每组成员要分工合作;实事求是地记录实验现象。)

学生活动:

学生探究 教师指导学生进行,并及时指出学生操作上的失误,并指导学生完成简单的实验报告。

实验名称

?

实验步骤

实验现象

实验结论

1、观察并称量

反应物 是 态的, 是 态的,称得瓶内物质总质量M1= g

?

2、使两物质接触反应

可观察到 .

3、再次称量

称得质量M2= g

文字表达式

?

符号表达式

?

结果交流 两大组各选派两名代表发言。

师生活动:

实验结果分析 (根据实际情况进行)

教师活动:

演示实验 白磷燃烧以帮助证明学生得出的结论。

提出问题 1、方案1中的橡皮塞取走,结果如何?

2、方案2及演示实验中的气球(或橡皮塞)取走,结果如何?

3、方案2中瓶内若产生的是氢气,结果如何?(变轻,因为产生浮力而致)

4、如何才能做到在实验时切实体现“质量守恒”?(在密闭容器中进行)

投 影 总结质量守恒定律的内容。

师生活动:

分析理解 找出帮助理解质量守恒定律的关键词(参加、化学反应、总和、质量守恒)

师生活动:

巩固练习 (投影)练习1. 判断下列说法是否正确:

加热20克水可得到20克水蒸气,所以水的蒸发这一变化遵循质量守恒定律

(2)虽然镁带燃烧后生成物氧化镁的质量大于反应了的镁带的质量,但这一反应仍遵循质量守恒定律;

(3)蜡烛燃烧后质量减轻,所以蜡烛燃烧不遵循质量守恒定律。

学生活动:

观察蜡烛燃烧前后的质量变化。

师生活动:

巩固练习 (投影) 练习2. 已知氯酸钾(KClO3)固体在加热的条件下分解生成氯化钾固体和氧气。若32.7克的氯酸钾充分加热后冷却,称量剩余固体的质量为23.1克,请问生成的氧气是 克?

教师活动:

提出问题 试问同学们,学了质量守恒定律后,有没有什么需要进一步思考的问题呢?或者说有没有什么疑问?不妨提出来交流交流、探讨探讨。

[学生讨论一会儿之后引导提出:化学反应中反应物的质量总和为什么会等于生成物的质量总和?(引导学生从化学反应的微观实质考虑)]

学生活动:

学生讨论并汇报。

教师活动:

举例(以氢气在氧气中燃烧为例)并通过动画说明,再由动画中所见之“三不变”推断出“质量守恒”。

师生活动:

巩固练习 3、化学反应中肯定不会发生变化的是( )

①原子的数目②分子的数目③元素的种类④物质的总质量⑤物质的种类⑥原子的种类

A、①③④⑤⑥ B、①③④⑥ C、①②④⑥ D、①③⑤

4、某物质在纯氧气中燃烧后,生成二氧化碳和水:

X + 氧气 → 二氧化碳 + 水

由此可以推断,该物质中( )

A、只含有碳、氢元素;

B、可能含有碳、氢元素;

C、一定有碳、氢元素,可能含有氧元素;

D、一定有碳元素、氢元素、氧元素。

本课小结 一、质量守恒定律的内容

二、用分子、原子的观点解释质量守恒定律

三、运用质量守恒定律解释一些简单的实验事实、推断物质的组成

四、科学探究的一般方法:(1)提出问题(2)作出假设(3)收集资料(4)进行实验并记录数据(5)交流讨论(6)结论解释

教师活动:

引导思考 利用氢气与氧气反应的文字表达式,能否表达出化学反应遵循质量守恒的意义?怎样才能让它既可表示出质的意义又可表示出量的意义呢?请同学们回去思考。(为下节课的授课内容埋下伏笔)

布置作业 见练习卷

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件