辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2021届高三第一学期第四次考试(12月)历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2021届高三第一学期第四次考试(12月)历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-22 09:13:04 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

普兰店区第38中学2020—2021学年第一学期第四次考试

高三历史试卷

总分:100分 时间:90分钟

第I卷 (选择题 共48分)

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1、有人认为中国古代最讲“爱”的莫过于墨子,誉之为“世界平等博爱主义第一大家”,这是因为墨子的主张( )

A.代表手工业者的利益 B.倡导主动地爱护别人

C.强调爱不分厚薄亲疏 D.强调各国要和平相处

2、汉代,政府选官时的选举或考试,都实行分区定额。无论经济文化先进或落后的地区,都照人口比例来考选,同时郡县长官,例须避用本郡本县人。这些举措( )

A.改变了世家大族垄断仕途的局面 B.使全国的经济文化发展趋向平衡

C.缓解了中央和地方矛盾 D.目的在于维系王朝统治

3、清代中后期,北方出现了“闯关东”“走西口”的移 民浪潮;南方出现了“湖广填四川”的迁徙浪潮。这一现象( )

A.加速了南北人口平衡 B.反映了地方政局动荡

C.促进了区域间经济文化交流 D.加强了边疆地区的经济开发

4、郑观应认为,新式企业“全恃官力则巨费难筹,兼集商股则众擎易举。然全归商办则土棍或至阻挠,兼倚官威则吏役又多需索。必官督商办,各有责成……则上下相维,二弊俱去。”在此,郑观应( )

A.肯定了官办洋务企业的优势 B.认为对私人资本要合理利用

C.指出了民族资本主义企业的致命弱点 D.意在强调朝廷吏治腐败透顶

5、下表为中国近代后期不同教科书关于辛亥革命的评述(摘选)。据此能够被认定的历史事实是( )

记述 出处

“不但荡涤二百六十多年的耻辱……并且铲除四千余年君主专制的痕迹” 南京国民政府教科书

“因为他们的势力颇盛,清国不能平定,就依内阁总理大臣袁世凯的意思,把天下让给南京政府” 日伪政权教科书

“虽表面上推翻了满清政府,但封建势力并未铲除” 中共根据地教科书

A.袁世凯逼迫清帝退位 B.孙中山为首的革命派力量强大

C.辛亥革命促使清朝的统治结束 D.清朝结束具有偶然性

6、鸦片战争后,随着西方列强的经济侵略,中国传统行业出现“异化”状况,如棉纺织

业、造船业日益衰落,而制茶、缫丝等传统行业却获得较快发展。这一状况出现的主要原因是( )

A. 自然经济顽强抵抗 B. 世界市场的差异性需求

C.传统手工艺创新能力强 D.西方商品物美价廉

7、读下图,判断发生在下列各地的历史事件,搭配正确的是( )

A.①西安:秦始皇统一货币度量衡 B.②开封:宋神宗任用王安石变法

C.③北京:孙中山就任临时大总统 D.④上海:康有为创办“万木草堂”

8、有学者指出:“文言的命运是与传统文化密切相连的……只要传统文化、民族特性受到重视,文言总会或多或少地进入人们的视野,受到肯定与提倡”。这说明( )

A.文言文是传统文化的重要载体 B.提倡白话文违背新文化学者的初衷

C.使用白话文割裂与传统文化的联系 D.文言文的使用需要特定的环境

9、五四时期,中国知识界掀起了“平民教育运动”。图1为1919年4月北京大学“平民教育讲演团”成员许德珩对一群小商人、人力车夫和店员演说的内容摘录。这反映出知识界已初步认识到( )

兄弟……这回谈话的题目是“勤劳与知识”。……各位劳动的精神,我们是很佩服的,若是再能求点知识,做个有知识的劳动家,莫终日做那些有钱人的机器、富贵人家的牛马,这是我们所盼望的。

图1

A.平民阶层贫困落后的根源 B.新文化传播必须与劳工运动相结合

C.团结工农是革命的当务之急 D.觉醒民众对社会进步的重要性

10、1933年10月10日,第五届全国运动会在南京开幕。开幕式上,流亡关内的东北沦陷区运动员组成东北代表队身穿孝服进入会场,顿时全场沸腾,“打倒日本帝国主义”、“收复东北、还我河山”的口号响彻全场。这表明在当时( )

A.抗日民族统一战线建立 B.国民政府确定武装抗日

C.集体活动激励民族情感 D.民族矛盾成为主要矛盾

11、1945年,中共“七大”提出建立联合政府,主张在民主的政治纲领下团结一切愿意参加的阶级和政党,允许私有经济的发展,实行“耕者有其田”。这些主张( )

A.与新民主主义革命理论相一致 B.促进了抗日民族统一战线的形成

C.目的是把党的工作重心转向城市 D.意在建立社会主义性质的国家

12、1956年陈云指出:“夫妻店担心进不了社会主义,我看到了社会主义社会,长时期内还需要夫妻店。因为老百姓还要买小杂货、油盐酱醋,还要吃大饼、油条、混沌、汤团。”下列选项对此理解正确是( )

A. 标志着计划经济体制结束 B. 提出要建立社会主义市场经济体制

C. 体现了中共探索社会主义建设道路 D. 说明社会主义建设在曲折中发展

13、法国人克洛德?德尔玛在《欧洲文明》一书中认为,欧洲文明主要从古希腊继承了关于人和社会的某种概念的动力线,而从罗马那里则继承了一种政治的和法律的思想和范畴。据此可知( )

A.罗马法是对希腊法的继承与发展 B.罗马法奠定了近代西方立法的基础

C.古希腊民主推动近代民族国家的形成 D.罗马法建立在发达的商品经济基础之上

14、有人认为,信徒可以自以为是上帝特别赋予他使命,一个人在世间的作为正是上帝赋予他恩宠的象征。世俗的成功,例如在商业上获得利润,也不过是代表他可能已经是上帝选择的神意表现,其着重点是使命感,这体现了( )

A.宗教意识进一步淡薄 B.信仰得救的自主性

C.世俗生活与信仰对立 D.个人奋斗的合理性

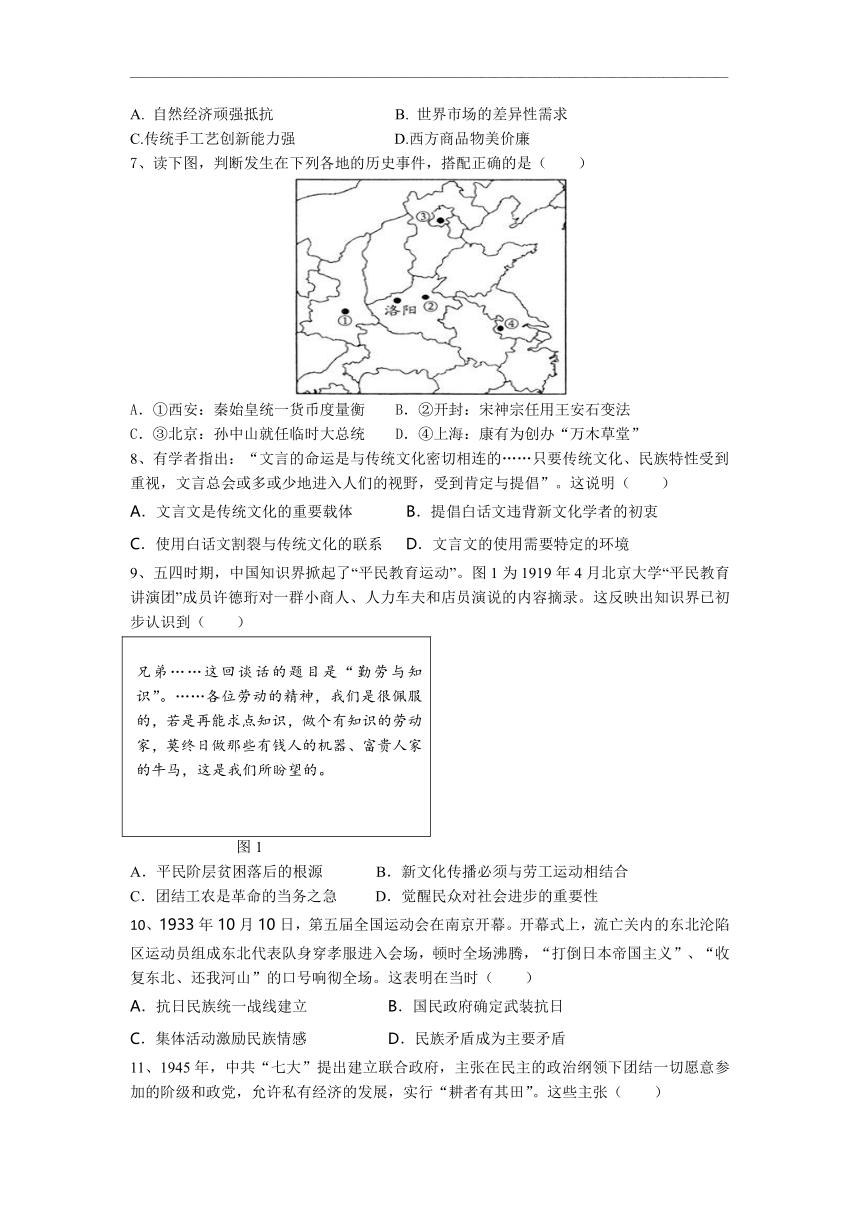

15、作家莫泊桑形容当时一位画家:“他已不再仅仅是一个画家,更是一个猎人。他……带着他

的画布——用五到六幅画布描绘同一地点不同时间与光影效果下的景观。他完成这些画作之后,

便按天气的变化一张张排列。”下列作品与该画家属于同一流派的是( )

A B C D

16、有学者认为,世界格局进入了一个无领导者的“碎片化”时代。自二战结束以来,首次没有任何单个国家或国家集团能够推动国际议程。这里的“碎片化”( )

A. 有利于国际政治关系的民主化 B. 推动了不结盟运动的兴起

C.表明多极化趋势开始出现 D.使欧洲丧失了世界中心的地位

第Ⅱ卷(非选择题)

二、非选择题:(共四大题,52分)

17.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 早在唐代以前,儒家文化已经传播到祖国的西部边疆地区。1969年,在新疆吐鲁番的阿斯他那墓地一座唐墓中发现十二岁儿童卜天寿所抄写的《论语?郑氏注》残卷。宋、辽、金、元时期,辽统治者提倡学习儒家经典。金曾以儒家经典为学习、科举考试的主要内容。西夏自元昊后,积极吸收汉民族文化,仿行中原地区的政治制度和礼俗。

——赵吉惠《中国传统文化导论》

材料二 7世纪初,日本圣德太子仿效中国制度,以儒学思想为指导,实行“推古朝改革”。唐帝国建立后,从630年起,日本共派出18次遣唐使,返日留唐学生的策动下,日本发生“大化改新”,日本各级学校以儒家经典为教材。新罗统一朝鲜后,更以唐代为立国规范。在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——冯天瑜《中国文化史》

材料三 公元1598—1626年,西方传教士把中国儒家经典《四书》、《五经》译成拉丁文。翻译儒家经典的热潮,一直持续到清朝初年。这些儒家典籍在欧洲的上层社会和知识界产生了深远的影响。德国哲学家莱布尼茨就十分崇拜儒家思想中的自然神论。法国狄德罗将中国儒家的自然观、道德观和政治理想作为有力武器,用以批判欧洲基督教的神权统治和君主专制。

——宁欣《中国古代史》下册

(1)依据上述三则材料和所学知识,概述儒学传播的历程。(8分)

(2)依据上述三则材料和所学知识,简要概括儒学传播的意义。(4分)

18、(16分)阅读材料,完成下列要求。

中美关系是世界上最重要的国际关系之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一

—— 摘编自【美】伊罗生《浮学掠影 —— 美国关于中国与印度的形象》

材料二 如今,中国的崛起无疑是对美国为首的国际体系的挑战。对西方而言,这种局面

的出现完全出乎预料,需要以一种全新的思维来面对。中国太大,无法对它实行孤立;太强,

无法进行抑制;太重要,又无法疏远它;其市场太有钱可赚,则更是无法无视。美国这个唯

一的超级大国,将会怎样对待这个新崛起的潜在对手?就像美苏关系决定了上半个世纪的世界格局一样,美国与中国的关系想来会决定今后半个世纪的格局。

— — 摘 编 自 徐 中 约 《 中 国 近 代 史 》 ( 下 )

(1)根据材料一和所学知识,如果沿着时间轴继续划分至 20世纪 90年代之前的话,你认为应如何划分?写出来并说明理由。(8 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,就中国崛起分析中美新关系出现的背景。(8 分)

19、(12分)看下列图片,完成下列要求。

1954年6月14日中央人民政府委员会 周恩来在北京机场迎接首次来访

第三十次会议通过关于公布 的美国总统尼克松

《中华人民共和国宪法草案》

图1 图2

参加1977年高考的考生在认真答卷 摁有大红手印的小岗村大包干合同书

图3 图4

任选其中一幅图片,提取材料信息,说明其对共和国的历史的史料价值

20、(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 “二战”后世界经济演进的路线,是由解决了欧洲欠美国重建债务的盟国间金融协定所决定的。针对这些协定的谈判,将冲突从战场上转移到了外交家的会议室里。盟国与轴心国之间此前的角逐让位于盟国彼此之间的竞赛,而美国则从这场竞赛中胜出。

——[美]迈克尔?赫德森《金融帝国:美国金融霸权的来源和基础》

材料二 二战后改善全球治理成为时代的主题之一。但近年来英国脱欧、美国“退群”等全球化逆动现象,已引发国际社会高度警觉。与此相反,中国政府和领导人则鲜明提出构建人类命运共同体的全球治理的中国方案,在国际舞台上展现了大国担当。

(1)据材料一并结合所学知识,分析美国在“二战”后世界经济演进中是如何胜出的?(5分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出“全球化逆动”对全球化的不利影响,及全球治理“中国方案”提出的原因。(7分)

普兰店区第38中学2020—2021学年第一学期第四次考试

高三历史试卷答案

1—5CDCBC 6—10BBADC 11—16ACBDCA

17. (12分)【答案】(1)历程:唐代以前,儒学传播到西部边疆;两宋时期,儒学传播到辽、金、西夏等东北和西北边疆。元、清两朝少数民族统治者接受儒家文化。(4分,答出两点即可)隋唐时期,儒学传播到日本和新罗。明清之际,儒学传播到西方。改革开放新时期,儒家思想传播到全世界。(4分,答出两点即可)

(2)意义:以共同文化儒学为纽带,促进了中国统一多民族国家的形成与发展。儒学的传播,促进了东亚各国与中国的思想、文化交流,推动了东亚各国文化、教育的发展。儒学的传播,促进了中西方思想文化的交流,推动了西方启蒙运动的发展。随着儒家思想传播到全世界,中华优秀传统文化对世界文明做出巨大贡献。(4分)

18、(16分)⑴划分:重视阶段(1972 年或 1979 年之后)。(2 分)

理由:中国的国际地位不断提高,在国际事务中的作用越发重大;美国孤立中国的政策

失败,美苏争霸的需要;改善中美关系成为两国的共同要求。(6 分)

(2) 背景:冷战结束,世界政治、经济格局发生重大变化;美国成为唯一超级大国,极

力构筑以自己为主导的单极世界;中国改革开放不断深入,综合国力和国际话语权不断增强;中美之间社会制度和意识形态上存在着巨大差异。(8 分)

19、(12分)【参考示例】

选择图4(2分)

信息提取:1978年12月,安徽省凤阳县小岗村十八位农民以“托孤”方式,冒着极大风险,立下生死状,在土地承包责任书上按下了红手印,实行“大包干”, 这一“按”竟成了中国农村改革的第一份宣言。它改变了中国农村发展史,拉开了农村经济体制改革、实行家庭联产承包责任制的序幕,创造了“敢想敢干,敢为天下先”的“小岗精神”。(4分)

史料价值:这个惊天动地的契约,见证了中国农村经济体制改革的开始;也见证了中国农民“敢为天下先”、自下而上自发探索的主人翁精神;是研究中国改革开放史特别是农村经济体制改革的一手史料。(6分)

【解析】解答本题,首先要提取出相关信息,明确图片所反映的时代背景或主题。如图1是1954年一届人大会议召开,制定第一部社会主义性质的《中华人民共和国宪法》,反映的是社会主义民主政治的发展完善;图2是1972年尼克松访华,实现中美关系正常化,反映的是新中国外交成就;图3是1977年恢复高考,反映的是结束“文革”、拨乱反正;图4是1978年安徽凤阳小岗村农民实行大包干,反映的是中国改革开放的艰难起步。然后从共和国发展史的角度,深刻认识对中国社会发展所起到的作用和史料价值。

20.( 12 分)

(1)分析:二战后,西欧国家普遍衰落,以英镑为中心的资本主义世界货币体系难以维系;美国利用布雷顿森林体系和关贸总协定,加强其在国际金融和贸易领域的特权和支配地位;实施马歇尔计划扶持和控制西欧国家。(5分)

(2)不利影响:不利于各国市场的开放;妨碍了国际贸易的自由化;阻碍了各国的经济合作。(3分)

原因:中国深化改革开放,综合国力增强;和平与发展成为时代主流;全球化深入发展,世界联系日益密切;20世纪初以前的全球治理模式的弊端(国际政治、经济旧秩序)。(4分)

普兰店区第38中学2020—2021学年第一学期第四次考试

高三历史试卷

总分:100分 时间:90分钟

第I卷 (选择题 共48分)

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1、有人认为中国古代最讲“爱”的莫过于墨子,誉之为“世界平等博爱主义第一大家”,这是因为墨子的主张( )

A.代表手工业者的利益 B.倡导主动地爱护别人

C.强调爱不分厚薄亲疏 D.强调各国要和平相处

2、汉代,政府选官时的选举或考试,都实行分区定额。无论经济文化先进或落后的地区,都照人口比例来考选,同时郡县长官,例须避用本郡本县人。这些举措( )

A.改变了世家大族垄断仕途的局面 B.使全国的经济文化发展趋向平衡

C.缓解了中央和地方矛盾 D.目的在于维系王朝统治

3、清代中后期,北方出现了“闯关东”“走西口”的移 民浪潮;南方出现了“湖广填四川”的迁徙浪潮。这一现象( )

A.加速了南北人口平衡 B.反映了地方政局动荡

C.促进了区域间经济文化交流 D.加强了边疆地区的经济开发

4、郑观应认为,新式企业“全恃官力则巨费难筹,兼集商股则众擎易举。然全归商办则土棍或至阻挠,兼倚官威则吏役又多需索。必官督商办,各有责成……则上下相维,二弊俱去。”在此,郑观应( )

A.肯定了官办洋务企业的优势 B.认为对私人资本要合理利用

C.指出了民族资本主义企业的致命弱点 D.意在强调朝廷吏治腐败透顶

5、下表为中国近代后期不同教科书关于辛亥革命的评述(摘选)。据此能够被认定的历史事实是( )

记述 出处

“不但荡涤二百六十多年的耻辱……并且铲除四千余年君主专制的痕迹” 南京国民政府教科书

“因为他们的势力颇盛,清国不能平定,就依内阁总理大臣袁世凯的意思,把天下让给南京政府” 日伪政权教科书

“虽表面上推翻了满清政府,但封建势力并未铲除” 中共根据地教科书

A.袁世凯逼迫清帝退位 B.孙中山为首的革命派力量强大

C.辛亥革命促使清朝的统治结束 D.清朝结束具有偶然性

6、鸦片战争后,随着西方列强的经济侵略,中国传统行业出现“异化”状况,如棉纺织

业、造船业日益衰落,而制茶、缫丝等传统行业却获得较快发展。这一状况出现的主要原因是( )

A. 自然经济顽强抵抗 B. 世界市场的差异性需求

C.传统手工艺创新能力强 D.西方商品物美价廉

7、读下图,判断发生在下列各地的历史事件,搭配正确的是( )

A.①西安:秦始皇统一货币度量衡 B.②开封:宋神宗任用王安石变法

C.③北京:孙中山就任临时大总统 D.④上海:康有为创办“万木草堂”

8、有学者指出:“文言的命运是与传统文化密切相连的……只要传统文化、民族特性受到重视,文言总会或多或少地进入人们的视野,受到肯定与提倡”。这说明( )

A.文言文是传统文化的重要载体 B.提倡白话文违背新文化学者的初衷

C.使用白话文割裂与传统文化的联系 D.文言文的使用需要特定的环境

9、五四时期,中国知识界掀起了“平民教育运动”。图1为1919年4月北京大学“平民教育讲演团”成员许德珩对一群小商人、人力车夫和店员演说的内容摘录。这反映出知识界已初步认识到( )

兄弟……这回谈话的题目是“勤劳与知识”。……各位劳动的精神,我们是很佩服的,若是再能求点知识,做个有知识的劳动家,莫终日做那些有钱人的机器、富贵人家的牛马,这是我们所盼望的。

图1

A.平民阶层贫困落后的根源 B.新文化传播必须与劳工运动相结合

C.团结工农是革命的当务之急 D.觉醒民众对社会进步的重要性

10、1933年10月10日,第五届全国运动会在南京开幕。开幕式上,流亡关内的东北沦陷区运动员组成东北代表队身穿孝服进入会场,顿时全场沸腾,“打倒日本帝国主义”、“收复东北、还我河山”的口号响彻全场。这表明在当时( )

A.抗日民族统一战线建立 B.国民政府确定武装抗日

C.集体活动激励民族情感 D.民族矛盾成为主要矛盾

11、1945年,中共“七大”提出建立联合政府,主张在民主的政治纲领下团结一切愿意参加的阶级和政党,允许私有经济的发展,实行“耕者有其田”。这些主张( )

A.与新民主主义革命理论相一致 B.促进了抗日民族统一战线的形成

C.目的是把党的工作重心转向城市 D.意在建立社会主义性质的国家

12、1956年陈云指出:“夫妻店担心进不了社会主义,我看到了社会主义社会,长时期内还需要夫妻店。因为老百姓还要买小杂货、油盐酱醋,还要吃大饼、油条、混沌、汤团。”下列选项对此理解正确是( )

A. 标志着计划经济体制结束 B. 提出要建立社会主义市场经济体制

C. 体现了中共探索社会主义建设道路 D. 说明社会主义建设在曲折中发展

13、法国人克洛德?德尔玛在《欧洲文明》一书中认为,欧洲文明主要从古希腊继承了关于人和社会的某种概念的动力线,而从罗马那里则继承了一种政治的和法律的思想和范畴。据此可知( )

A.罗马法是对希腊法的继承与发展 B.罗马法奠定了近代西方立法的基础

C.古希腊民主推动近代民族国家的形成 D.罗马法建立在发达的商品经济基础之上

14、有人认为,信徒可以自以为是上帝特别赋予他使命,一个人在世间的作为正是上帝赋予他恩宠的象征。世俗的成功,例如在商业上获得利润,也不过是代表他可能已经是上帝选择的神意表现,其着重点是使命感,这体现了( )

A.宗教意识进一步淡薄 B.信仰得救的自主性

C.世俗生活与信仰对立 D.个人奋斗的合理性

15、作家莫泊桑形容当时一位画家:“他已不再仅仅是一个画家,更是一个猎人。他……带着他

的画布——用五到六幅画布描绘同一地点不同时间与光影效果下的景观。他完成这些画作之后,

便按天气的变化一张张排列。”下列作品与该画家属于同一流派的是( )

A B C D

16、有学者认为,世界格局进入了一个无领导者的“碎片化”时代。自二战结束以来,首次没有任何单个国家或国家集团能够推动国际议程。这里的“碎片化”( )

A. 有利于国际政治关系的民主化 B. 推动了不结盟运动的兴起

C.表明多极化趋势开始出现 D.使欧洲丧失了世界中心的地位

第Ⅱ卷(非选择题)

二、非选择题:(共四大题,52分)

17.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 早在唐代以前,儒家文化已经传播到祖国的西部边疆地区。1969年,在新疆吐鲁番的阿斯他那墓地一座唐墓中发现十二岁儿童卜天寿所抄写的《论语?郑氏注》残卷。宋、辽、金、元时期,辽统治者提倡学习儒家经典。金曾以儒家经典为学习、科举考试的主要内容。西夏自元昊后,积极吸收汉民族文化,仿行中原地区的政治制度和礼俗。

——赵吉惠《中国传统文化导论》

材料二 7世纪初,日本圣德太子仿效中国制度,以儒学思想为指导,实行“推古朝改革”。唐帝国建立后,从630年起,日本共派出18次遣唐使,返日留唐学生的策动下,日本发生“大化改新”,日本各级学校以儒家经典为教材。新罗统一朝鲜后,更以唐代为立国规范。在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——冯天瑜《中国文化史》

材料三 公元1598—1626年,西方传教士把中国儒家经典《四书》、《五经》译成拉丁文。翻译儒家经典的热潮,一直持续到清朝初年。这些儒家典籍在欧洲的上层社会和知识界产生了深远的影响。德国哲学家莱布尼茨就十分崇拜儒家思想中的自然神论。法国狄德罗将中国儒家的自然观、道德观和政治理想作为有力武器,用以批判欧洲基督教的神权统治和君主专制。

——宁欣《中国古代史》下册

(1)依据上述三则材料和所学知识,概述儒学传播的历程。(8分)

(2)依据上述三则材料和所学知识,简要概括儒学传播的意义。(4分)

18、(16分)阅读材料,完成下列要求。

中美关系是世界上最重要的国际关系之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一

—— 摘编自【美】伊罗生《浮学掠影 —— 美国关于中国与印度的形象》

材料二 如今,中国的崛起无疑是对美国为首的国际体系的挑战。对西方而言,这种局面

的出现完全出乎预料,需要以一种全新的思维来面对。中国太大,无法对它实行孤立;太强,

无法进行抑制;太重要,又无法疏远它;其市场太有钱可赚,则更是无法无视。美国这个唯

一的超级大国,将会怎样对待这个新崛起的潜在对手?就像美苏关系决定了上半个世纪的世界格局一样,美国与中国的关系想来会决定今后半个世纪的格局。

— — 摘 编 自 徐 中 约 《 中 国 近 代 史 》 ( 下 )

(1)根据材料一和所学知识,如果沿着时间轴继续划分至 20世纪 90年代之前的话,你认为应如何划分?写出来并说明理由。(8 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,就中国崛起分析中美新关系出现的背景。(8 分)

19、(12分)看下列图片,完成下列要求。

1954年6月14日中央人民政府委员会 周恩来在北京机场迎接首次来访

第三十次会议通过关于公布 的美国总统尼克松

《中华人民共和国宪法草案》

图1 图2

参加1977年高考的考生在认真答卷 摁有大红手印的小岗村大包干合同书

图3 图4

任选其中一幅图片,提取材料信息,说明其对共和国的历史的史料价值

20、(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 “二战”后世界经济演进的路线,是由解决了欧洲欠美国重建债务的盟国间金融协定所决定的。针对这些协定的谈判,将冲突从战场上转移到了外交家的会议室里。盟国与轴心国之间此前的角逐让位于盟国彼此之间的竞赛,而美国则从这场竞赛中胜出。

——[美]迈克尔?赫德森《金融帝国:美国金融霸权的来源和基础》

材料二 二战后改善全球治理成为时代的主题之一。但近年来英国脱欧、美国“退群”等全球化逆动现象,已引发国际社会高度警觉。与此相反,中国政府和领导人则鲜明提出构建人类命运共同体的全球治理的中国方案,在国际舞台上展现了大国担当。

(1)据材料一并结合所学知识,分析美国在“二战”后世界经济演进中是如何胜出的?(5分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出“全球化逆动”对全球化的不利影响,及全球治理“中国方案”提出的原因。(7分)

普兰店区第38中学2020—2021学年第一学期第四次考试

高三历史试卷答案

1—5CDCBC 6—10BBADC 11—16ACBDCA

17. (12分)【答案】(1)历程:唐代以前,儒学传播到西部边疆;两宋时期,儒学传播到辽、金、西夏等东北和西北边疆。元、清两朝少数民族统治者接受儒家文化。(4分,答出两点即可)隋唐时期,儒学传播到日本和新罗。明清之际,儒学传播到西方。改革开放新时期,儒家思想传播到全世界。(4分,答出两点即可)

(2)意义:以共同文化儒学为纽带,促进了中国统一多民族国家的形成与发展。儒学的传播,促进了东亚各国与中国的思想、文化交流,推动了东亚各国文化、教育的发展。儒学的传播,促进了中西方思想文化的交流,推动了西方启蒙运动的发展。随着儒家思想传播到全世界,中华优秀传统文化对世界文明做出巨大贡献。(4分)

18、(16分)⑴划分:重视阶段(1972 年或 1979 年之后)。(2 分)

理由:中国的国际地位不断提高,在国际事务中的作用越发重大;美国孤立中国的政策

失败,美苏争霸的需要;改善中美关系成为两国的共同要求。(6 分)

(2) 背景:冷战结束,世界政治、经济格局发生重大变化;美国成为唯一超级大国,极

力构筑以自己为主导的单极世界;中国改革开放不断深入,综合国力和国际话语权不断增强;中美之间社会制度和意识形态上存在着巨大差异。(8 分)

19、(12分)【参考示例】

选择图4(2分)

信息提取:1978年12月,安徽省凤阳县小岗村十八位农民以“托孤”方式,冒着极大风险,立下生死状,在土地承包责任书上按下了红手印,实行“大包干”, 这一“按”竟成了中国农村改革的第一份宣言。它改变了中国农村发展史,拉开了农村经济体制改革、实行家庭联产承包责任制的序幕,创造了“敢想敢干,敢为天下先”的“小岗精神”。(4分)

史料价值:这个惊天动地的契约,见证了中国农村经济体制改革的开始;也见证了中国农民“敢为天下先”、自下而上自发探索的主人翁精神;是研究中国改革开放史特别是农村经济体制改革的一手史料。(6分)

【解析】解答本题,首先要提取出相关信息,明确图片所反映的时代背景或主题。如图1是1954年一届人大会议召开,制定第一部社会主义性质的《中华人民共和国宪法》,反映的是社会主义民主政治的发展完善;图2是1972年尼克松访华,实现中美关系正常化,反映的是新中国外交成就;图3是1977年恢复高考,反映的是结束“文革”、拨乱反正;图4是1978年安徽凤阳小岗村农民实行大包干,反映的是中国改革开放的艰难起步。然后从共和国发展史的角度,深刻认识对中国社会发展所起到的作用和史料价值。

20.( 12 分)

(1)分析:二战后,西欧国家普遍衰落,以英镑为中心的资本主义世界货币体系难以维系;美国利用布雷顿森林体系和关贸总协定,加强其在国际金融和贸易领域的特权和支配地位;实施马歇尔计划扶持和控制西欧国家。(5分)

(2)不利影响:不利于各国市场的开放;妨碍了国际贸易的自由化;阻碍了各国的经济合作。(3分)

原因:中国深化改革开放,综合国力增强;和平与发展成为时代主流;全球化深入发展,世界联系日益密切;20世纪初以前的全球治理模式的弊端(国际政治、经济旧秩序)。(4分)

同课章节目录