第15课《无言之美》课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课《无言之美》课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-22 19:00:27 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

15

无言之美

2

走进作者

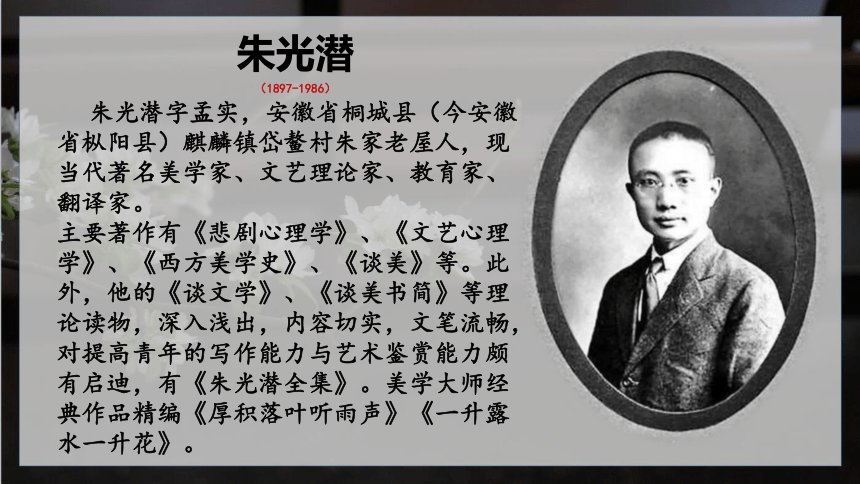

朱光潜

(1897-1986)

朱光潜字孟实,安徽省桐城县(今安徽省枞阳县)麒麟镇岱鳌村朱家老屋人,现当代著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。

主要著作有《悲剧心理学》、《文艺心理学》、《西方美学史》、《谈美》等。此外,他的《谈文学》、《谈美书简》等理论读物,深入浅出,内容切实,文笔流畅,对提高青年的写作能力与艺术鉴赏能力颇有启迪,有《朱光潜全集》。美学大师经典作品精编《厚积落叶听雨声》《一升露水一升花》。

朱光潜的美学、文艺学思想以人文主义为核心,结合现代心理学,将现代人文主义心理学的美学思想运用于文学研究。在康德开始的近代美学研究后,朱光潜将审美同情与道德同情的质的区分作出揭示,指出审美同情消除主客体之间的界限,也就排除了理性的审美同情中的地位。

他和梁实秋等人都与当时的主流文化不一致,但他们对西方传统的借鉴有古今种种的不一。《文艺心理学》被一些大学作为文艺理论的教材。朱光潜对文学更直接鲜明的态度在《文学杂志》发刊词《我对本刊的希望》中表露着,他提倡“自由生发,自由讨论”,“不希望某一种特殊趣味或风格成为‘正统’“,”殊途同归地替中国新文艺开发出一个泱泱大国“。这是当时一批立足于独立自由的人文主义立场上的文学家的心声的集中体现:奉行严谨而超脱的风格,强调文学表现人生和怡情悦性的功用,维护文学的独立自足性。他是以一种学者的姿态来要求齐放争鸣,以抗衡包括左翼文艺在内的占主流地位的文艺潮流。

5

课文精解

字词学习

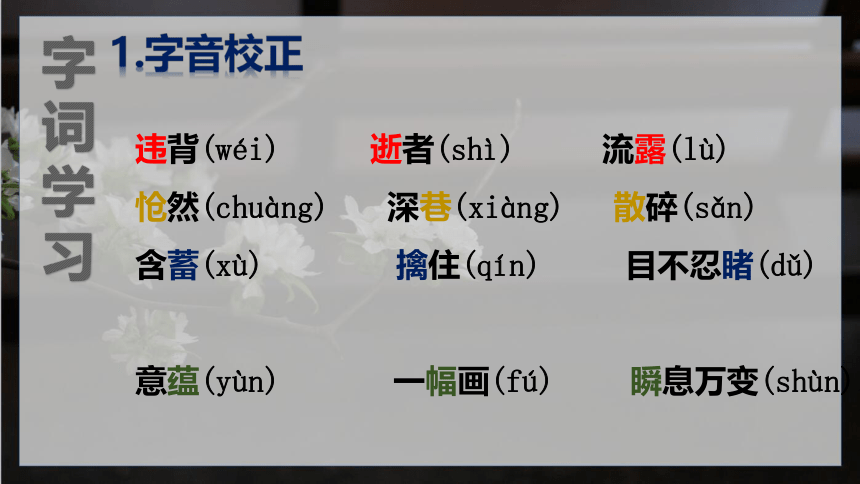

1.字音校正

违背(wéi)

逝者(shì)

流露(lù)

怆然(chuàng)

深巷(xiàng)

散碎(sǎn)

含蓄(xù)

擒住(qín)

目不忍睹(dǔ)

意蕴(yùn)

一幅画(fú)

瞬息万变(shùn)

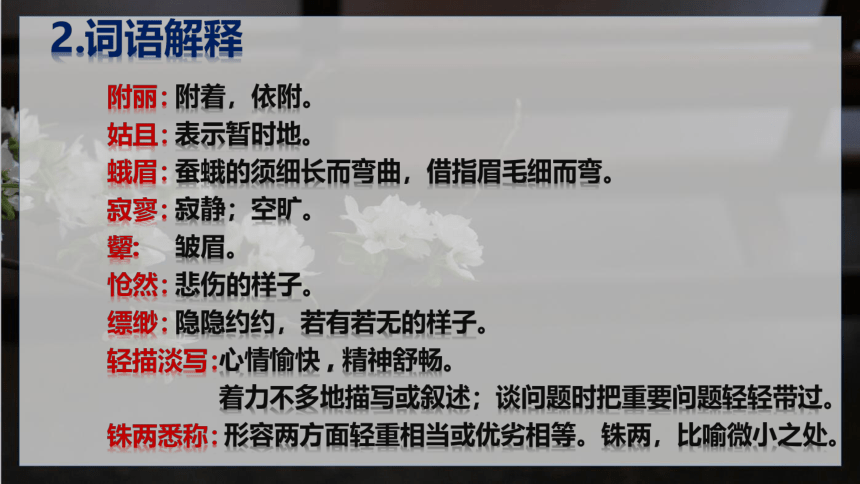

2.词语解释

附丽:

姑且:

蛾眉:

寂寥:

颦:

怆然:

缥缈:

轻描淡写:

铢两悉称:

附着,依附。

表示暂时地。

蚕蛾的须细长而弯曲,借指眉毛细而弯。

寂静;空旷。

皱眉。

悲伤的样子。

隐隐约约,若有若无的样子。

心情愉快

,

精神舒畅。

着力不多地描写或叙述;谈问题时把重要问题轻轻带过。

形容两方面轻重相当或优劣相等。铢两,比喻微小之处。

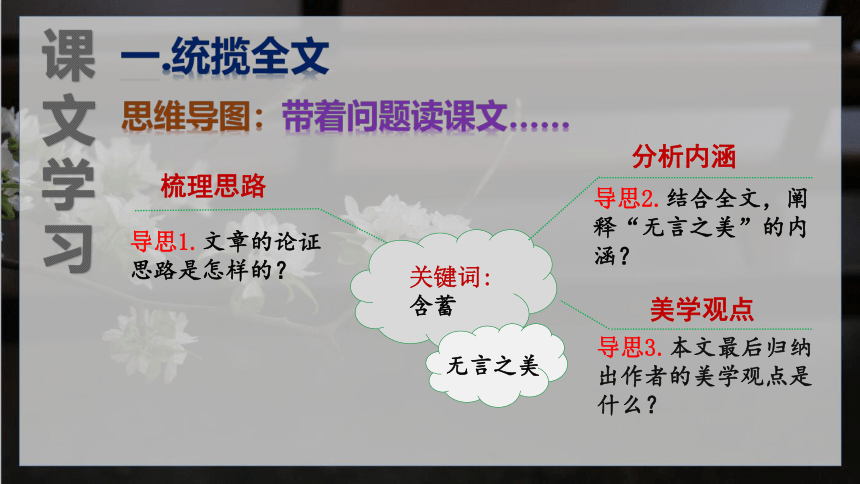

导思1.文章的论证思路是怎样的?

梳理思路

关键词:

含蓄

导思2.结合全文,阐释“无言之美”的内涵?

分析内涵

无言之美

导思3.本文最后归纳出作者的美学观点是什么?

美学观点

课文学习

一.统揽全文

思维导图:带着问题读课文……

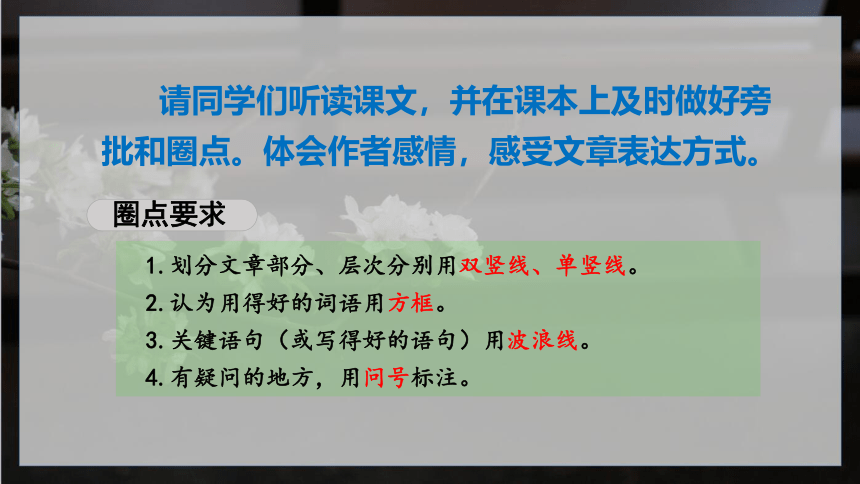

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章表达方式。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

圈点要求

阅读课文,说说什么是“意境”。

意境就是景与情的结合;写景就是写情。

要怎样才能获得意境?结合全文进行概括。

首先,要仔细观察对象,深刻认识对象,从而产生强烈、真挚的思想感情。然后感情与画作结合在一起,将对象的精神实质表现出来,从而形成意境。

作者是如何引出“无言”这一话题的?作者认为“无言”的意蕴应该从哪方面着手研究?

作者首先从孔子与子贡的对话引出“无言”的话题;作者认为要探究“无言”的意蕴应该从美术的观点去研究。

阅读表现言意关系的语段,用一句话概括言和意之间的关系。

明确:“言不尽意”。

二.细品文章

作者对文学的定义是怎样的?

所谓文学,就是以言达意的一种美术。

作者在文中提到了一个尽善尽美的条件,作为以言达意的文学,能否满足这个条件?不能达到这个条件,文学还能达到美吗?

“文字语言固然不能全部传达情绪意旨”,因此难以满足“尽善尽美”的条件。但文学依然有“美”的境界,因为作者认为对于表达全部意旨,不仅是文学,“一切美术作品也都是这样,尽量表现,非唯不能,而也不必”,就算言语不能表现所有意旨也能达到美。

作者从哪些方面证明“无言”也能产生美?主要运用了什么论证方法?

作者一共从五种艺术入手,运用举例论证的方法证明了“无言”也能产生美。

以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,以图画之美证明了无言之美;

以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;

从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;

从戏剧中“静”的表现来突出无言之美;

从雕刻艺术的低眉含蓄不流露来论述无言之美。

你能简要说说文本的论证思路吗?说说作者是如何论述“无言”之美的。

①作者首先从孔子与学生的对话中引出无言的话题,并点明要从艺术的角度关注无言之美。

②接着论证言意关系,并用以言达意的文学为例,说明文学乃至一切艺术都是尽量以言表意,而不能全然用言表意,也无需全然用言表意,即说明有无言之美。

③为了论述自己的观点,作者分别从绘画的选择之美,文学的意蕴之美,音乐的无声之美,话剧的静态之美,雕刻的含蓄不流露之美来论证。

请你结合作者的论据,说说你对“无言之美”的感想。

诗歌本是极其简短的几句话,但是其包含的意境却是极其宽广的。如“大漠孤烟直,长河落日圆”,短短的十个字,但是读来却似看见大漠的一切宽阔宏伟之景,一切悲凉之意,给人以悲凉雄壮的美感。

然而,要描写出这宽阔宏伟之景,悲凉之意,恐怕树万言都是难以说尽的,这不是意味着作者将它们寓于无言之中了吗?这就是古典文学中深蕴的“无言之美”。

“拿美术来表现思想和情感……因为在欣赏者的头脑里所生的印象和美感,有含蓄比较尽量流露的还要更加深刻。”

品味下面一段话,说说你品味到“无言之美”的例子。

如《孤独之旅》,文章结尾仅以鸭子下蛋结尾,这就给读者留下了足够大的想象空间,鸭下蛋了杜小康可能就要回去了;杜小康也许要抒发自己长大的感慨了。作者不出一言,而像是以千言万言促使着我们在脑中构造图景,这就是一种“无言之美”。

1.对比突出,形象鲜明。

2.

引经据典,举例恰当。

本文的论证为什么如此令人信服?

“言”和“意”的区别,通过对雕塑作品中人物的神态对比,听音乐时精神感受的对比的描绘,突出了文章的观点。

本文论述无言之美时引用孔子和济慈的话进行佐证,同时列举文学作品中言不必尽意的具体事例,说理透彻,以理服人。

本文的论证方法有很多可取之处,可归结为以下两点:

三.写法探讨

四.板书设计

无言之美

绘画的选择之美

文学的意蕴之美

音乐的无声之美

话剧的静态之美

雕刻的含蓄不露之美

课外阅读朱光潜先生编著的的《给青年的十二封信》,与同学谈谈读书时候的感受。

五.拓展延申

《给青年的十二封信》一书,由朱光潜编著,岳麓书社出版。本书内容是十二封作者旅欧期间从海外寄到某一家杂志社登载过的信,从1926年11月到1928年3月,他在《一般》杂志(后改名为《中学生》)上,发表了总题为《给一个中学生的信》的有关青年修养的十二篇文章。这些文章后来辑成《给青年的十二封信》一书,由开明书店于1929年3月出版。目的是以一般人为对象,从实际生活出发来介绍些学术思想。

22

全文总结

朱光潜先生的美学体系涉及美、艺术作品、审美经验和审美人生等基本问题。本书选取了朱先生围绕这些问题所写的一些短文,分“星光”、“化境”、“妙悟”和“生趣”四编,配以美图,展现了美学大师的穆然深思和悠然遐想。言有尽面意无穷。无穷之意达之以有尽之言,所以有许多意,尽在不言中。美,不是只美在已表现的一部分,尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分。这就是所谓无言之美。

24

随堂练习

1.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.逼真 摄影 丝豪 尽善尽美

B.姑且 笼统 谚语 瞬息万变

C.蛾眉 寂寥 附丽 心旷神贻

D.缥缈 沉默 琵琶 栩栩如声

B

2.下列句中标蓝成语使用错误的一项是( )

A.讲成绩夸大其词,讲问题轻描淡写,这是很不好的作风。

B.他信手拈来的打油诗经常为白宫的节日聚会增添不少欢乐气氛。

C.这篇杂文对社会时弊的议论惟妙惟肖。

D.在这个并非尽善尽美的世界上,勤奋会得到报偿,而游手好闲则要受到惩罚。

C

3.请你运用作者的观点具体阐述一个'无言之美'例证。

思路点拨:可选取古诗文进行解读,联系写作背景,将诗文中的言与无言结合起来创造的美学效果进行分析

有人说:“有用之知识,是让你活着;无用之诗,是让你活得美。”你赞同这种说法吗?结合本文联系生活实际,写写你的观点和理由。(字数200)

15

无言之美

2

走进作者

朱光潜

(1897-1986)

朱光潜字孟实,安徽省桐城县(今安徽省枞阳县)麒麟镇岱鳌村朱家老屋人,现当代著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。

主要著作有《悲剧心理学》、《文艺心理学》、《西方美学史》、《谈美》等。此外,他的《谈文学》、《谈美书简》等理论读物,深入浅出,内容切实,文笔流畅,对提高青年的写作能力与艺术鉴赏能力颇有启迪,有《朱光潜全集》。美学大师经典作品精编《厚积落叶听雨声》《一升露水一升花》。

朱光潜的美学、文艺学思想以人文主义为核心,结合现代心理学,将现代人文主义心理学的美学思想运用于文学研究。在康德开始的近代美学研究后,朱光潜将审美同情与道德同情的质的区分作出揭示,指出审美同情消除主客体之间的界限,也就排除了理性的审美同情中的地位。

他和梁实秋等人都与当时的主流文化不一致,但他们对西方传统的借鉴有古今种种的不一。《文艺心理学》被一些大学作为文艺理论的教材。朱光潜对文学更直接鲜明的态度在《文学杂志》发刊词《我对本刊的希望》中表露着,他提倡“自由生发,自由讨论”,“不希望某一种特殊趣味或风格成为‘正统’“,”殊途同归地替中国新文艺开发出一个泱泱大国“。这是当时一批立足于独立自由的人文主义立场上的文学家的心声的集中体现:奉行严谨而超脱的风格,强调文学表现人生和怡情悦性的功用,维护文学的独立自足性。他是以一种学者的姿态来要求齐放争鸣,以抗衡包括左翼文艺在内的占主流地位的文艺潮流。

5

课文精解

字词学习

1.字音校正

违背(wéi)

逝者(shì)

流露(lù)

怆然(chuàng)

深巷(xiàng)

散碎(sǎn)

含蓄(xù)

擒住(qín)

目不忍睹(dǔ)

意蕴(yùn)

一幅画(fú)

瞬息万变(shùn)

2.词语解释

附丽:

姑且:

蛾眉:

寂寥:

颦:

怆然:

缥缈:

轻描淡写:

铢两悉称:

附着,依附。

表示暂时地。

蚕蛾的须细长而弯曲,借指眉毛细而弯。

寂静;空旷。

皱眉。

悲伤的样子。

隐隐约约,若有若无的样子。

心情愉快

,

精神舒畅。

着力不多地描写或叙述;谈问题时把重要问题轻轻带过。

形容两方面轻重相当或优劣相等。铢两,比喻微小之处。

导思1.文章的论证思路是怎样的?

梳理思路

关键词:

含蓄

导思2.结合全文,阐释“无言之美”的内涵?

分析内涵

无言之美

导思3.本文最后归纳出作者的美学观点是什么?

美学观点

课文学习

一.统揽全文

思维导图:带着问题读课文……

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章表达方式。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

圈点要求

阅读课文,说说什么是“意境”。

意境就是景与情的结合;写景就是写情。

要怎样才能获得意境?结合全文进行概括。

首先,要仔细观察对象,深刻认识对象,从而产生强烈、真挚的思想感情。然后感情与画作结合在一起,将对象的精神实质表现出来,从而形成意境。

作者是如何引出“无言”这一话题的?作者认为“无言”的意蕴应该从哪方面着手研究?

作者首先从孔子与子贡的对话引出“无言”的话题;作者认为要探究“无言”的意蕴应该从美术的观点去研究。

阅读表现言意关系的语段,用一句话概括言和意之间的关系。

明确:“言不尽意”。

二.细品文章

作者对文学的定义是怎样的?

所谓文学,就是以言达意的一种美术。

作者在文中提到了一个尽善尽美的条件,作为以言达意的文学,能否满足这个条件?不能达到这个条件,文学还能达到美吗?

“文字语言固然不能全部传达情绪意旨”,因此难以满足“尽善尽美”的条件。但文学依然有“美”的境界,因为作者认为对于表达全部意旨,不仅是文学,“一切美术作品也都是这样,尽量表现,非唯不能,而也不必”,就算言语不能表现所有意旨也能达到美。

作者从哪些方面证明“无言”也能产生美?主要运用了什么论证方法?

作者一共从五种艺术入手,运用举例论证的方法证明了“无言”也能产生美。

以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,以图画之美证明了无言之美;

以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;

从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;

从戏剧中“静”的表现来突出无言之美;

从雕刻艺术的低眉含蓄不流露来论述无言之美。

你能简要说说文本的论证思路吗?说说作者是如何论述“无言”之美的。

①作者首先从孔子与学生的对话中引出无言的话题,并点明要从艺术的角度关注无言之美。

②接着论证言意关系,并用以言达意的文学为例,说明文学乃至一切艺术都是尽量以言表意,而不能全然用言表意,也无需全然用言表意,即说明有无言之美。

③为了论述自己的观点,作者分别从绘画的选择之美,文学的意蕴之美,音乐的无声之美,话剧的静态之美,雕刻的含蓄不流露之美来论证。

请你结合作者的论据,说说你对“无言之美”的感想。

诗歌本是极其简短的几句话,但是其包含的意境却是极其宽广的。如“大漠孤烟直,长河落日圆”,短短的十个字,但是读来却似看见大漠的一切宽阔宏伟之景,一切悲凉之意,给人以悲凉雄壮的美感。

然而,要描写出这宽阔宏伟之景,悲凉之意,恐怕树万言都是难以说尽的,这不是意味着作者将它们寓于无言之中了吗?这就是古典文学中深蕴的“无言之美”。

“拿美术来表现思想和情感……因为在欣赏者的头脑里所生的印象和美感,有含蓄比较尽量流露的还要更加深刻。”

品味下面一段话,说说你品味到“无言之美”的例子。

如《孤独之旅》,文章结尾仅以鸭子下蛋结尾,这就给读者留下了足够大的想象空间,鸭下蛋了杜小康可能就要回去了;杜小康也许要抒发自己长大的感慨了。作者不出一言,而像是以千言万言促使着我们在脑中构造图景,这就是一种“无言之美”。

1.对比突出,形象鲜明。

2.

引经据典,举例恰当。

本文的论证为什么如此令人信服?

“言”和“意”的区别,通过对雕塑作品中人物的神态对比,听音乐时精神感受的对比的描绘,突出了文章的观点。

本文论述无言之美时引用孔子和济慈的话进行佐证,同时列举文学作品中言不必尽意的具体事例,说理透彻,以理服人。

本文的论证方法有很多可取之处,可归结为以下两点:

三.写法探讨

四.板书设计

无言之美

绘画的选择之美

文学的意蕴之美

音乐的无声之美

话剧的静态之美

雕刻的含蓄不露之美

课外阅读朱光潜先生编著的的《给青年的十二封信》,与同学谈谈读书时候的感受。

五.拓展延申

《给青年的十二封信》一书,由朱光潜编著,岳麓书社出版。本书内容是十二封作者旅欧期间从海外寄到某一家杂志社登载过的信,从1926年11月到1928年3月,他在《一般》杂志(后改名为《中学生》)上,发表了总题为《给一个中学生的信》的有关青年修养的十二篇文章。这些文章后来辑成《给青年的十二封信》一书,由开明书店于1929年3月出版。目的是以一般人为对象,从实际生活出发来介绍些学术思想。

22

全文总结

朱光潜先生的美学体系涉及美、艺术作品、审美经验和审美人生等基本问题。本书选取了朱先生围绕这些问题所写的一些短文,分“星光”、“化境”、“妙悟”和“生趣”四编,配以美图,展现了美学大师的穆然深思和悠然遐想。言有尽面意无穷。无穷之意达之以有尽之言,所以有许多意,尽在不言中。美,不是只美在已表现的一部分,尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分。这就是所谓无言之美。

24

随堂练习

1.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.逼真 摄影 丝豪 尽善尽美

B.姑且 笼统 谚语 瞬息万变

C.蛾眉 寂寥 附丽 心旷神贻

D.缥缈 沉默 琵琶 栩栩如声

B

2.下列句中标蓝成语使用错误的一项是( )

A.讲成绩夸大其词,讲问题轻描淡写,这是很不好的作风。

B.他信手拈来的打油诗经常为白宫的节日聚会增添不少欢乐气氛。

C.这篇杂文对社会时弊的议论惟妙惟肖。

D.在这个并非尽善尽美的世界上,勤奋会得到报偿,而游手好闲则要受到惩罚。

C

3.请你运用作者的观点具体阐述一个'无言之美'例证。

思路点拨:可选取古诗文进行解读,联系写作背景,将诗文中的言与无言结合起来创造的美学效果进行分析

有人说:“有用之知识,是让你活着;无用之诗,是让你活得美。”你赞同这种说法吗?结合本文联系生活实际,写写你的观点和理由。(字数200)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读