山西省长治市第二中学校2020-2021学年高二上学期12月考历史试卷

文档属性

| 名称 | 山西省长治市第二中学校2020-2021学年高二上学期12月考历史试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 107.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-22 22:18:27 | ||

图片预览

文档简介

2020—2021学年第一学期高二12月考历史试题

【本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟】

第Ⅰ卷(共75分)

一、单选题(本题共有50小题,每小题1.5分,共75分)

1.汉代晁错在他的《论贵粟疏》中写道:“勤苦如此,尚被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,……于是,有卖田宅、鬻子孙以偿责(债)者。”这反映出小农经济的特点是

A.自给自足

B.男耕女织

C.脆弱性

D.以家庭为生产单位

2.孟子在《梁惠王篇》中提倡“五亩之宅,树之以桑”,《汉书》认为“一夫不耕,或受之饥,一女不织,或受之寒”;到明清时,“耕稼纺织,比屋皆然”。在赋税上,各王朝对农家征收租和调更是常见。这些情况说明

A.小农经济内长期存在手工业

B.中国古代农耕水平不断提升

C.剥削使农民常处于饥寒境地

D.自然经济状况阻碍社会转型

3.下列关于我国古代商业发展脉络的说法,正确的是

A.夏商:工商食官→秦汉:抑商→宋元:重商抑农→明清:商业继续繁荣

B.夏商:工商食官→隋唐:抑商→宋元:放松“抑商”→明清:商业衰落

C.夏商:工商食官→秦汉:抑商→宋元:放松“抑商”→明清:商业继续繁荣

D.夏商:工商食官→隋唐宋元:放松“抑商”→明清:商业衰落

4.有学者据宋代《太平寰宇记》统计,从唐中期到宋初的220余年间,南方地区共建新县110多个,其中在江西境内有27个,福建有22个,安徽、湖北各10个,浙江4个,四川、湖南各7个,江苏5个。这反映出从唐中期到宋初

A.南方地区开始得到开发

B.政治中心南移趋势明显

C.南北经济差异逐渐消失

D.区域经济格局发生变化

5.《明太祖实录》记载:“沿海军民官司纵令相交易者,悉治以罪。敢有私下诸番互市者,必置于重法。”该政策的实施

A.促进了资本主义萌芽

B.抑制了商品经济发展

C.禁止了官民对外贸易

D.阻碍朝贡贸易的发展

6.据统计,1842年中国的进口总值中,棉织品仅占8.4%,1867年上升为21%,到了1885年就以35.7%的优势跃居进口贸易的第一位。这种状况

A.表明进口棉织品取代了国内棉织品

B.说明中国的传统经济受到了冲击

C.表明中国对外贸易处于入超地位

D.反映了西方生活方式已成为新时尚

7.江南制造总局在其办公厅和各厂办公所门口都悬挂着两块虎头牌和拷打工人的刑具“水火棍”。工人常遭鞭打和“枷号示众”,受惩罚重者还要进牢房。这表明洋务运动中的军事企业

A.具有资本主义性质

B.在管理上具有封建性

C.不以追求利润为目的

D.其工人由士兵充任

8.创刊于1861年的《上海新报》称:“因上海地方五方杂处,各商贾者或以言语莫辨,或以音信无闻,以致买卖常有阻滞。”出版报纸“贵乎信息流通”

“可免经手辗转宕延,以及架买空盘之误”。可见《上海新报》创办的目的是

A.宣传政治主张

B.传播商业信息

C.文化娱乐大众

D.报道国内外大事

9.1908年,上海“新舞台”落成,在经营上实行由商人和演员共同出资的股份制;剧场不完全采用镜框式舞台,观众席改成编号连排式,楼上包厢男女合坐;改变以往戏院依附茶园酒楼的模式,实行卖票制。这表明

A.戏曲的革命性变革

B.中西文化融合

C.男女开始平等

D.西化成为普遍现象

10.“女工的工作时间如此之长,而且还要站立操作机器,所以在招募女工的时候,工厂都要求女工是天足。就有一次,因为那女孩是小脚,而把她辞退。”对材料的解读,正确的是

A.工厂招工歧视女工

B.机器生产有助于改变缠足陋习

C.辛亥革命后缠足陋习被彻底废除

D.当时女工工作条件有了很大改善

11.据史载,民国初年“内则军阀干政,干戈迭寻,外则列强环伺,压迫有加。实业供其朘削……民间资金若无出路,壅塞于外国银行。在外商银行全盛时期,国人存款多数无息,且有收取保管费者。”由此可见,“民间资金”寻求“出路”的主要原因是

A.“实业救国”政策的引进

B.民族资本家获取利润的驱使

C.中外反动势力的双重压迫盘剥

D.外国银行对中国收取保管费

12.1944年12月,边区第二届参议会第二次大会通过的《陕甘宁边区地权条例》规定:“凡合法土地所有人在法令限制范围内,对于其所有土地有自由使用……之权,在土地已经分配区域,土地为一切依法分得土地人所有,在土地未经分配区域,土地仍为原合法所有人所有。”上述规定旨在

A.改变农村原有的土地私有制度

B.鼓励土地所有权与使用权分离

C.进一步巩固各阶层联合抗日

D.为反抗国民党积蓄物质力量

13.抗日战争时期,长期对国民政府持支持态度的《大公报》大谈苏联,认为王印川在1932年写的《苏联五年计划奋斗成功史》是“记者不可不读”之书。关于苏联经济,《大公报》有可能重点强调的是

A.高度集中的计划经济体制

B.实现了生产资料公有制

C.大中小企业全部收归国有

D.农业集体化的生产方式

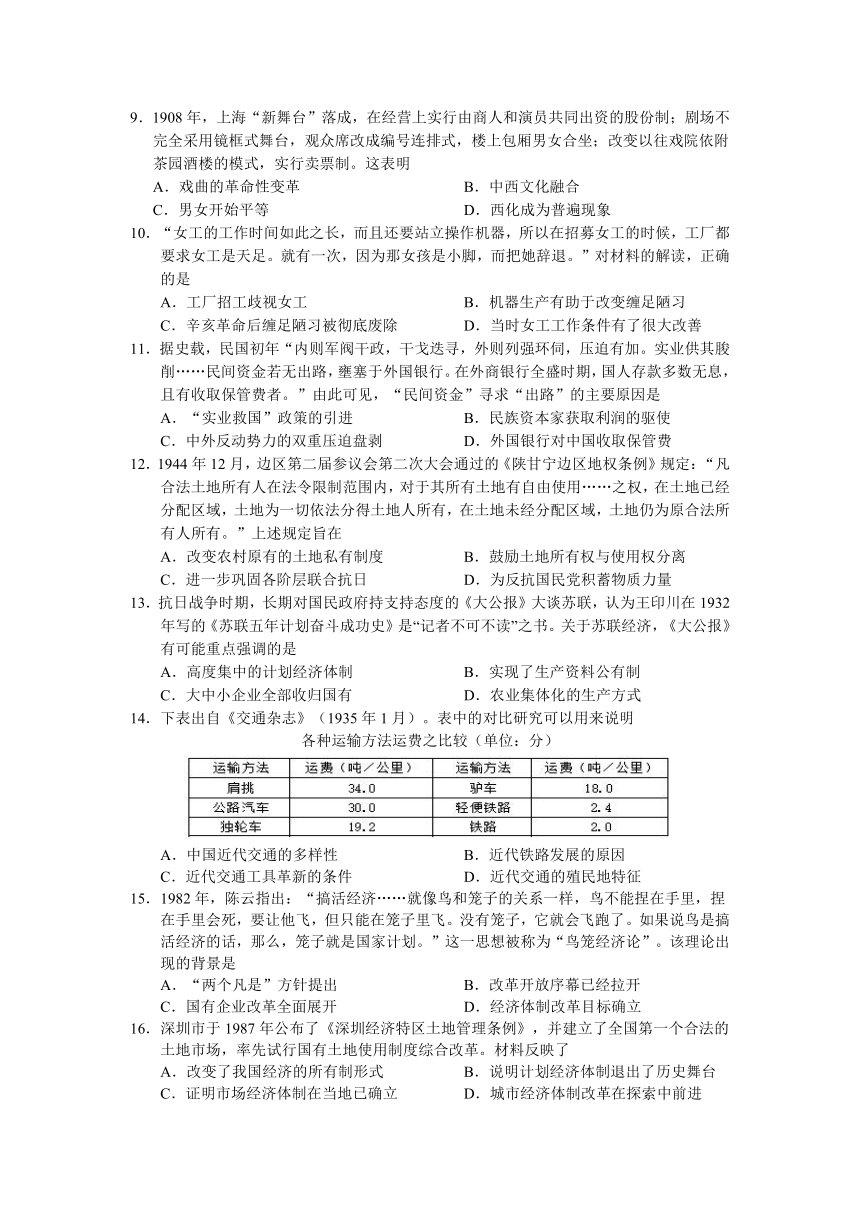

14.下表出自《交通杂志》(1935年1月)。表中的对比研究可以用来说明

各种运输方法运费之比较(单位:分)

A.中国近代交通的多样性

B.近代铁路发展的原因

C.近代交通工具革新的条件

D.近代交通的殖民地特征

15.1982年,陈云指出:“搞活经济……就像鸟和笼子的关系一样,鸟不能捏在手里,捏在手里会死,要让他飞,但只能在笼子里飞。没有笼子,它就会飞跑了。如果说鸟是搞活经济的话,那么,笼子就是国家计划。”这一思想被称为“鸟笼经济论”。该理论出现的背景是

A.“两个凡是”方针提出

B.改革开放序幕已经拉开

C.国有企业改革全面展开

D.经济体制改革目标确立

16.深圳市于1987年公布了《深圳经济特区土地管理条例》,并建立了全国第一个合法的土地市场,率先试行国有土地使用制度综合改革。材料反映了

A.改变了我国经济的所有制形式

B.说明计划经济体制退出了历史舞台

C.证明市场经济体制在当地已确立

D.城市经济体制改革在探索中前进

17.1993年,作为我国人民生活中不可或缺的“第二货币”---粮票,在完成自己38年的神圣使命后“光荣退休”。这不仅意味着一个时代的结束,更象征着一个新时代的来临。“新时代”是指

A.向社会主义过渡时代

B.人民公社化时代

C.计划经济时代

D.市场经济时代

18.有国外学者说,如果世界结束于1820年,一部此前300年全球经济史的主体就会是东亚;只有结尾的简短一章可能提到遥远的大西洋沿岸。这里的“结尾的简短一章”主要指的是

A.新航路开辟

B.西方早期殖民扩张

C.资本主义世界体系确立

D.工业革命

19.观察下表,该表反映19世纪后期美国钢铁业发展变化的主要特征是

美国钢铁业统计表

A.行业竞争激烈

B.劳动生产率快速提高

C.多种所有制并存

D.生产和资本走向垄断

20.经济大危机(1929—1933年)的一个重要影响是使地方性的经济民族主义得到发展。在总崩溃的大潮流中,各国都采取了诸如更严格的进出口限额和双边贸易协定等形式的自卫措施,以维护国家的经济利益。美国在当时采取的政策中,具有经济民族主义色彩的是

A.以工代赈,扩大内需

B.计划指导,政府干预

C.调整农业,扭转危局

D.美元贬值,刺激出口

21.斯大林认为,农业“是吸收工业品的市场,是原料和粮食的供应者”,同时他强调,“高速发展工业是改造农业的钥匙”,因此农民需要向国家交纳一种超额税,即购买工业品多付一些钱,卖出农产品少得一些钱。斯大林的这种认识

A.科学阐释了工农业发展关系

B.深受列宁农业改造举措的影响

C.推动了苏联新的经济模式的形成

D.符合国民经济协调发展的要求

22.列宁曾经认为帝国主义是垂死的、腐朽的、寄生的资本主义。但如今许多发达资本主义国家在各方面都有很大的发展,人民生活显著提高,社会相对稳定,看不出垂死的的迹象。这主要

A.是因为社会主义经济体制的影响

B.表明国际共产主义运动遭受严重挫折

C.是因为资本主义生产关系的自我调整和发展

D.说明西方福利国家制度缓和了社会矛盾

23.勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产接近国民生产总值的40%。从长远看,这一现象对苏联社会发展产生的最大影响是

A.科技水平大大提高

B.人民生活水平提高

C.国民经济比例严重失调

D.民用工业迅速发展

24.有学者指出,当百事可乐和可口可乐在全球畅销时,汉堡王、麦当劳和必胜客在世界各地出现标准化食品时,有朝气的年轻消费者仍喜欢瑞士的劳力士表、意大利的阿玛尼服装、日本的微电子产品和法国的毕雷矿泉水。这一现象表明

A.西方生活方式得到年轻消费者普遍认同

B.经济区域集团化促进了经济全球化进程

C.经济全球化与文化多元化可以协调发展

D.发展中国家是经济全球化的最大受益者

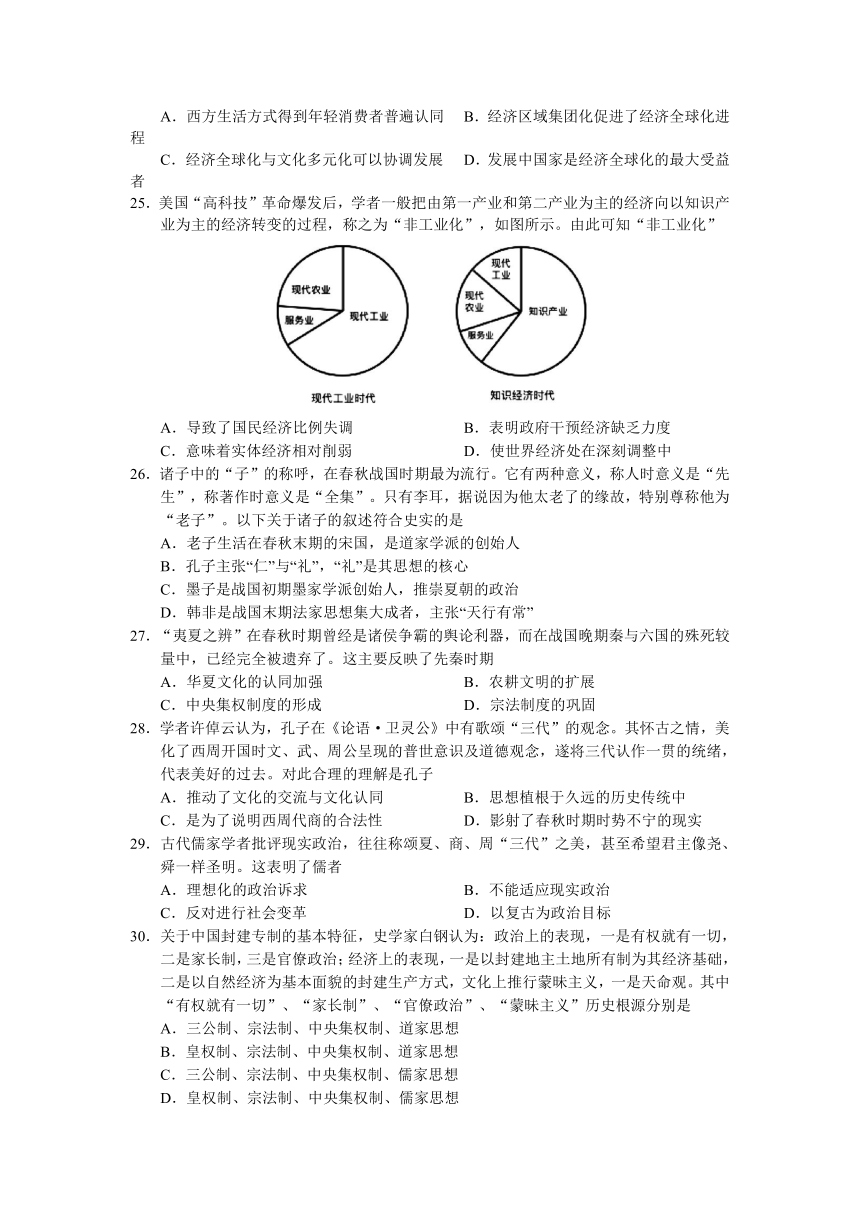

25.美国“高科技”革命爆发后,学者一般把由第一产业和第二产业为主的经济向以知识产业为主的经济转变的过程,称之为“非工业化”,如图所示。由此可知“非工业化”

A.导致了国民经济比例失调

B.表明政府干预经济缺乏力度

C.意味着实体经济相对削弱

D.使世界经济处在深刻调整中

26.诸子中的“子”的称呼,在春秋战国时期最为流行。它有两种意义,称人时意义是“先生”,称著作时意义是“全集”。只有李耳,据说因为他太老了的缘故,特别尊称他为“老子”。以下关于诸子的叙述符合史实的是

A.老子生活在春秋末期的宋国,是道家学派的创始人

B.孔子主张“仁”与“礼”,“礼”是其思想的核心

C.墨子是战国初期墨家学派创始人,推崇夏朝的政治

D.韩非是战国末期法家思想集大成者,主张“天行有常”

27.“夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了。这主要反映了先秦时期

A.华夏文化的认同加强

B.农耕文明的扩展

C.中央集权制度的形成

D.宗法制度的巩固

28.学者许倬云认为,孔子在《论语·卫灵公》中有歌颂“三代”的观念。其怀古之情,美化了西周开国时文、武、周公呈现的普世意识及道德观念,遂将三代认作一贯的统绪,代表美好的过去。对此合理的理解是孔子

A.推动了文化的交流与文化认同

B.思想植根于久远的历史传统中

C.是为了说明西周代商的合法性

D.影射了春秋时期时势不宁的现实

29.古代儒家学者批评现实政治,往往称颂夏、商、周“三代”之美,甚至希望君主像尧、舜一样圣明。这表明了儒者

A.理想化的政治诉求

B.不能适应现实政治

C.反对进行社会变革

D.以复古为政治目标

30.关于中国封建专制的基本特征,史学家白钢认为:政治上的表现,一是有权就有一切,二是家长制,三是官僚政治;经济上的表现,一是以封建地主土地所有制为其经济基础,二是以自然经济为基本面貌的封建生产方式,文化上推行蒙昧主义,一是天命观。其中“有权就有一切”、“家长制”、“官僚政治”、“蒙昧主义”历史根源分别是

A.三公制、宗法制、中央集权制、道家思想

B.皇权制、宗法制、中央集权制、道家思想

C.三公制、宗法制、中央集权制、儒家思想

D.皇权制、宗法制、中央集权制、儒家思想

31.萧公权说:“董子虽以言灾异下吏,然观汉书‘天文’、

‘五师’两志所述,足知‘天人相与’已成为西京之显学,而仲舒乃其重要之大师。抑吾人当注意,董子言天人,其意实重革命而轻受命,详灾异而略祯祥。”他认为该学说

A.遭到了封建士大夫的批判

B.迎合君主谋取权位的需要

C.限制君权以防止专制弊端

D.鼓吹革命推动反专制斗争

32.董仲舒新儒学的基础是“天人感应”,认为“道之大原出于天”,主张“屈民而伸君,屈君而伸天”。以下对董仲舒新儒学的最佳理解是

A.反映天命的政治秩序与政治思想应该是统一的

B.强化君权神授的同时也主张限制君权过度膨胀

C.新儒学融合阴阳五行的迷信思想和法家思想

D.新儒学融合阴阳五行的迷信思想和“德治”思想

33.据《三国志》,董昭上疏说:“窃见当今年少,不复以学问为本,专更以交游为业。国土不以孝弟(悌)清修为首,乃以趋势游利为先。”其言论揭示了

A.文化教育的严重危机

B.九品中正制度的弊端

C.国家分裂产生的影响

D.儒家思想已趋于衰落

34.董仲舒认为:“(人)性比于禾,善比于米,米出禾中面禾未可全为米也;善出性中,而性未可全为善也……天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。”董仲舒意在强调

A.“天人合一”思想

B.“君权神授”思想

C.“天人感应”思想

D.“弃恶从善”思想

35.自汉至唐,儒学被奉为“周(公)孔之道”,宋代以后儒学多被称作“孔孟之道”,促成这一变化的是

A.宗法血缘制度逐渐瓦解

B.仁政理念深入人心

C.程朱理学成为统治思想

D.陆王心学日益兴起

36.据《宋史·向敏中传》、《续资治通鉴长编》记载,宋初大臣薛居正子薛惟吉之嫠妇(寡妇)柴氏,将携资再嫁,士大夫向敏中、张齐贤争相求娶,最终张齐贤如愿所偿,后来双方因此事闹得不可开交。这表明宋代

A.妇女不受儒家伦理观念束缚

B.理学对士大夫群体影响小

C.士大夫婚姻观念日趋世俗化

D.士大夫阶层流动日益封闭

37.李贽在《藏书》中说:“试观近古之王,有知人如武后者乎?亦有专以爱养人才为心,爱民为念如武氏者乎?”他的这一观点

A.摆脱了“天理人欲”束缚

B.抨击封建专制制度

C.体现了客观务实的历史观

D.大力倡导经世致用

38.康熙摒弃了天降祥瑞的虚浮学说,而把“地方收成好、家给人足”视为“莫大之祥瑞”;习近平也特别强调“空谈误国,实干兴邦”。下列与材料意思最为接近的思想是

A.天人合一,天人感应的思想

B.天人一理,格物致知的思想

C.致良知,知行合一的主张

D.兴实学、明道救世的经世主张

39.历史上的曹操统一了北方,为三国鼎立的形成奠定了基础,在战乱的时代是做了一定贡献的。但是由于不是汉朝的“正统”,在清代小说《三国演义》中曹操被称为“奸雄”。这一现象说明这部小说

A.为迎合读者修改了历史

B.情节与人物是作者虚构的。

C.评判历史受儒家思想影响

D.适应了市民阶层的需要

40.经由考试出身的大批士大夫由野而朝,由农而仕,由乡村而城市,作为一种心理需要和情感回忆,山水画在宋代日益发展和成熟起来。这说明山水画的发展

A.与社会阶层的变动有关

B.是商品经济发展的结果

C.是科举制度成熟的产物

D.受到新儒学思想的影响

41.《孔子家语》中记载:“汝以民为饿也,何不白于君,发仓廉以赈之?而私以尔食馈之,是汝明君之无惠,而见己之美徳矣。”其意在强调

A.救饥是仁的具体化

B.应该遵循等级秩序

C.君臣关系的重要性

D.治国要以徳政为主

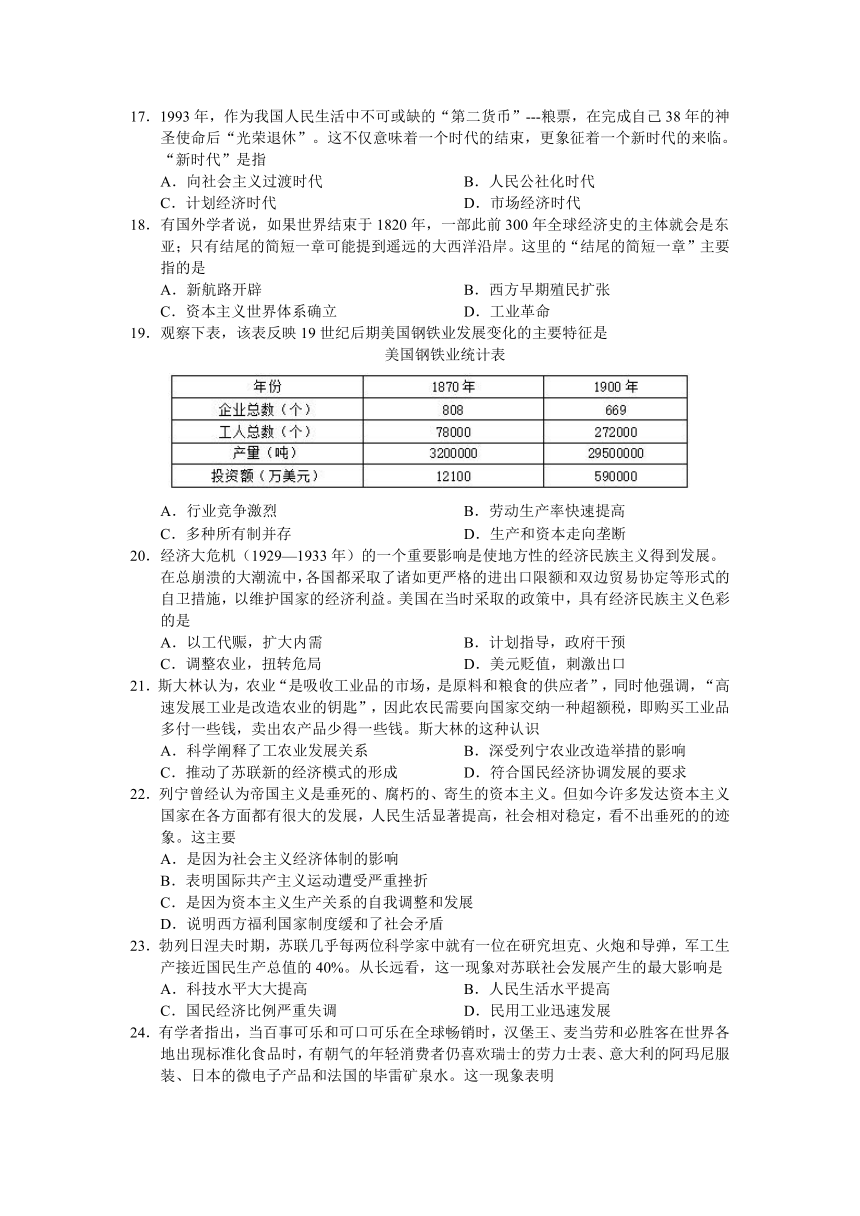

42.下表是某学者对汉武帝“独尊儒术”原因的分析。由此可见,“独尊儒术”

序号

原因分析

一

原来的宗法社会并没有被完全破坏,汉初的平民乐于使用昔日贵族的礼教制度

二

汉完成统一之后,制定各种新制度,离不开儒家学者的帮助,在这方面,其他学派远不能与儒家相比

三

儒家六艺兼容并包,儒家独尊后,其他学说仍可在六艺的大帽子下,改头换面,保持存在

A.促进了社会稳定和文化繁荣

B.适应了贵族政治需要

C.使诸子百家实现了充分融合

D.具有深厚的社会土壤

43.有学者指出““中国佛教僧人要尊敬父母,也提倡忠君爱国,有的寺院称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。慧远在庐山讲经,就曾讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”这说明在中国的佛教

A.完全脱离了印度早期佛教

B.与儒家思想已经融为一体

C.深受中国思想文化的浸润

D.与中国儒家伦理存在冲突

44.北宋程颐说道“唐有天下,如贞观、开元间,虽号治平,然亦有夷狄之风。三纲不正,无父子、君臣、夫妇,其原始于太宗也。故其后世子弟,皆不可使。玄宗才使肃宗,便篡。肃宗才使永王璘,便反。君不君,臣不臣,故藩镇不宾,权臣跋扈,陵夷有五代之乱。”这意在说明

A.藩镇割据严重削弱中央集权

B.传统宗法制度受到极大破坏

C.伦理纲常有利于政权的稳定

D.佛道兴盛对儒家思想的冲击

45.朱熹在《尧典》注中讨论了天文学的岁差、置闰法等概念,在《舜典》注中讨论了早期的浑天说、浑天仪的结构。朱熹对地质、天文、生物与人类起源、中医、农业等问题都有自己的见解。据此可知

A.朱熹坚持践行“格物致知”理论

B.儒家思想渊源于久远的历史传统

C.科技发展为儒学发展提供理论依据

D.理学思想极大地促进古代科技发展

46.北宋初年振作士风、砥砺名节的代表是范仲淹。他“以天下为己任”,一生三次因谏议而遭贬黜,当时的士大夫认为他一次比一次光荣。据此可知,当时

A.儒学复兴运动遭受巨大挫折

B.专制集权不断强化控制舆论

C.士大夫认同朱熹的“正君心”

D.励气节的社会氛围逐渐形成

47.李贽称赞汉朝司马相如和卓文君“善择佳偶”,自由恋,赞扬家妇再嫁;称武则天是杰出的女政治家;肯定封建社会揭竿起义的农民,上述材料反映了李贽

A.反对封建社会男尊女卑的观念

B.破除对孔子思想的迷信

C.反对三纲五常为核心的封建礼教

D.揭露道学家的虚伪

48.宋人偏爱画竹,如北宋画家文同,他在画作《咏竹》中赞扬竹子具有“心虚异众草,节劲逾凡木”的品格。苏轼以竹来评价文同:“而况我友似君者,素节凛凛欺霜秋。”这折射出宋代文人画

A.表现文人士大夫的理想人格?????

B.注重展现作者独特个性

C.注重形式与神韵的高度统一?????

D.体现现实主义的绘画理论

49.走一个圆场就代表着“人行千里路”,来一个趟马就象征着“马过万重山”,手持一把扇子就象征闲散之人,握着马鞭就代表马存在,穿红绿蟒就是在宫廷或富贵人家。这反映了中国戏剧

A.时空自由的特点???

B.表演受限制于舞台

C.内容丰富文武兼备????

D.象征虚拟的表意性

50.“公安三袁”和“临川四梦”是明代文学流派中的突出现象。湖北公安散文家袁氏三兄弟认为“出自性灵者为真诗”,应当“言人之所欲言,言人之所不能言,言人之所不敢言”;江西临川著名戏剧家汤显祖则在其四大戏剧中质疑政治权力的意义,同情妇女的社会处境。这反映了明代文学

A.出现了对传统伦理思想的反思

B.追求浪漫主义的艺术风格

C.开始宣传民主自由的启蒙思想

D.男尊女卑的思想基础动摇

第Ⅱ卷(共25分)

二、非选择题(51题17分,52题8分)

51.阅读材料,完成下列要求。(17分)

材料一

明末社会内有李自成等农民起义,外有清军虎视眈眈,明王朝处于两害相侵的困境,许多人仍处于“釜水将沸而游鱼不知”的境况。王船山(王夫之)在焦虑中产生对王(阳明)学和禅学的怀疑,并试图以修正程朱理学、恢复传统经学来匡扶大厦之将倾,与顾炎武等人开讲求经世致用之新风。清朝入关后,王船山曾举兵抗清,事败后誓不降清。他指责李自成起义犯上作乱成为清朝帮凶。然而,他始终把清兵入关看作明亡的主要原因,把“尊王攘夷”摆在首位。其思想充满了对清朝入主中原的愤激之情,船山还是“西学中源”说的始作俑者,他指出:“西夷之可取者,唯远近测法一术,其他则皆剽袭中国之绪余。”

——摘编自周辉湘《船山学复苏与近代思想界的嬗变》

材料二

在与太平天国殊死搏斗的戎马疆场,曾国藩即令收集、整理、刊刻船山遗书。1862年,由曾国荃策划重刻。曾国藩校阅了1/3以上的篇幅,“订正讹脱百七十余事”,重刻《船山遗书》于1865年正式出版。曾国藩不可能同船山一样把尊王攘夷的目标对准清王朝,却又接过攘夷的口号,把它转换为御外侮的“制夷”。

——据《曾国藩全集》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括王夫之思想的特征,并说明其产生的历史背景。(9分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述曾国藩重刻《船山遗书》的原因。(8分)

52.阅读材料,完成下列要求(8分)

材料

东汉史学家班固所撰《汉书·古今人表》中的部分人物及相应等级

上上

(圣人)

上中

(仁人)

上下

(智人)

中上

中中

中下

下上

下中

下下

(愚人)

尧舜

周文王

孔子

孟子

屈原

荀子

子贡

范蠡

廉颇

老子

商鞅

韩非

齐桓公

吕不韦

荆轲

秦始皇

李斯

陈胜

宋襄公

夏桀

商纣

根据材料并结合所学中国古代史知识,对上表的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合)

2020—2021学年第一学期高二12月考历史试题答案

选择题

1-25

CACDB

BBBBB

CCABB

DDDDD

CCCCC

CADAD

CBABC

CCDCA

BDCCA

DCADA

51.(1)特征:强调经世致用思想,具有浓郁的大汉族主义思想。1分

背景:明末出现了严重的社会危机;封建理学僵化;儒家传统思想影响深厚;清初统治者推行民族歧视和民族压迫政策。8分

(2)原因:晚清内忧外患,面临与明末相似的“两害相侵”的困境;船山的思想为近代士大夫处理民族阶级矛盾提供借鉴;洋务运动兴起,船山“西学中源”的思想为西学东渐提供了理论依据;近代士人的历史责任感和使命感。8分

52.观点:中国古代重视儒家思想的发展。1分

说明:中国古代推崇三代时期的明君及孔子、孟子等儒家的代表人物,这说明对儒家“仁”的思想的传承和对民本思想的重视。对于能够促进社会发展,改善民生的群体给予了高度的认可,如范蠡等。同时,具有一定的开放性和包容性,对于诸子百家及建立专制统治的秦始皇也给予一定的肯定。但是对于实行暴政,不注重民本的统治者如夏桀和商纣,则将其列为末等,充分说明了作者传承儒家核心理念的主张,这是唯物史观在历史发展中的具体体现。6分

综上所述,作者站在文明发展的角度看待儒学的发展及其影响,是对中华民族传统文化的继承和弘扬。1分

【本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟】

第Ⅰ卷(共75分)

一、单选题(本题共有50小题,每小题1.5分,共75分)

1.汉代晁错在他的《论贵粟疏》中写道:“勤苦如此,尚被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,……于是,有卖田宅、鬻子孙以偿责(债)者。”这反映出小农经济的特点是

A.自给自足

B.男耕女织

C.脆弱性

D.以家庭为生产单位

2.孟子在《梁惠王篇》中提倡“五亩之宅,树之以桑”,《汉书》认为“一夫不耕,或受之饥,一女不织,或受之寒”;到明清时,“耕稼纺织,比屋皆然”。在赋税上,各王朝对农家征收租和调更是常见。这些情况说明

A.小农经济内长期存在手工业

B.中国古代农耕水平不断提升

C.剥削使农民常处于饥寒境地

D.自然经济状况阻碍社会转型

3.下列关于我国古代商业发展脉络的说法,正确的是

A.夏商:工商食官→秦汉:抑商→宋元:重商抑农→明清:商业继续繁荣

B.夏商:工商食官→隋唐:抑商→宋元:放松“抑商”→明清:商业衰落

C.夏商:工商食官→秦汉:抑商→宋元:放松“抑商”→明清:商业继续繁荣

D.夏商:工商食官→隋唐宋元:放松“抑商”→明清:商业衰落

4.有学者据宋代《太平寰宇记》统计,从唐中期到宋初的220余年间,南方地区共建新县110多个,其中在江西境内有27个,福建有22个,安徽、湖北各10个,浙江4个,四川、湖南各7个,江苏5个。这反映出从唐中期到宋初

A.南方地区开始得到开发

B.政治中心南移趋势明显

C.南北经济差异逐渐消失

D.区域经济格局发生变化

5.《明太祖实录》记载:“沿海军民官司纵令相交易者,悉治以罪。敢有私下诸番互市者,必置于重法。”该政策的实施

A.促进了资本主义萌芽

B.抑制了商品经济发展

C.禁止了官民对外贸易

D.阻碍朝贡贸易的发展

6.据统计,1842年中国的进口总值中,棉织品仅占8.4%,1867年上升为21%,到了1885年就以35.7%的优势跃居进口贸易的第一位。这种状况

A.表明进口棉织品取代了国内棉织品

B.说明中国的传统经济受到了冲击

C.表明中国对外贸易处于入超地位

D.反映了西方生活方式已成为新时尚

7.江南制造总局在其办公厅和各厂办公所门口都悬挂着两块虎头牌和拷打工人的刑具“水火棍”。工人常遭鞭打和“枷号示众”,受惩罚重者还要进牢房。这表明洋务运动中的军事企业

A.具有资本主义性质

B.在管理上具有封建性

C.不以追求利润为目的

D.其工人由士兵充任

8.创刊于1861年的《上海新报》称:“因上海地方五方杂处,各商贾者或以言语莫辨,或以音信无闻,以致买卖常有阻滞。”出版报纸“贵乎信息流通”

“可免经手辗转宕延,以及架买空盘之误”。可见《上海新报》创办的目的是

A.宣传政治主张

B.传播商业信息

C.文化娱乐大众

D.报道国内外大事

9.1908年,上海“新舞台”落成,在经营上实行由商人和演员共同出资的股份制;剧场不完全采用镜框式舞台,观众席改成编号连排式,楼上包厢男女合坐;改变以往戏院依附茶园酒楼的模式,实行卖票制。这表明

A.戏曲的革命性变革

B.中西文化融合

C.男女开始平等

D.西化成为普遍现象

10.“女工的工作时间如此之长,而且还要站立操作机器,所以在招募女工的时候,工厂都要求女工是天足。就有一次,因为那女孩是小脚,而把她辞退。”对材料的解读,正确的是

A.工厂招工歧视女工

B.机器生产有助于改变缠足陋习

C.辛亥革命后缠足陋习被彻底废除

D.当时女工工作条件有了很大改善

11.据史载,民国初年“内则军阀干政,干戈迭寻,外则列强环伺,压迫有加。实业供其朘削……民间资金若无出路,壅塞于外国银行。在外商银行全盛时期,国人存款多数无息,且有收取保管费者。”由此可见,“民间资金”寻求“出路”的主要原因是

A.“实业救国”政策的引进

B.民族资本家获取利润的驱使

C.中外反动势力的双重压迫盘剥

D.外国银行对中国收取保管费

12.1944年12月,边区第二届参议会第二次大会通过的《陕甘宁边区地权条例》规定:“凡合法土地所有人在法令限制范围内,对于其所有土地有自由使用……之权,在土地已经分配区域,土地为一切依法分得土地人所有,在土地未经分配区域,土地仍为原合法所有人所有。”上述规定旨在

A.改变农村原有的土地私有制度

B.鼓励土地所有权与使用权分离

C.进一步巩固各阶层联合抗日

D.为反抗国民党积蓄物质力量

13.抗日战争时期,长期对国民政府持支持态度的《大公报》大谈苏联,认为王印川在1932年写的《苏联五年计划奋斗成功史》是“记者不可不读”之书。关于苏联经济,《大公报》有可能重点强调的是

A.高度集中的计划经济体制

B.实现了生产资料公有制

C.大中小企业全部收归国有

D.农业集体化的生产方式

14.下表出自《交通杂志》(1935年1月)。表中的对比研究可以用来说明

各种运输方法运费之比较(单位:分)

A.中国近代交通的多样性

B.近代铁路发展的原因

C.近代交通工具革新的条件

D.近代交通的殖民地特征

15.1982年,陈云指出:“搞活经济……就像鸟和笼子的关系一样,鸟不能捏在手里,捏在手里会死,要让他飞,但只能在笼子里飞。没有笼子,它就会飞跑了。如果说鸟是搞活经济的话,那么,笼子就是国家计划。”这一思想被称为“鸟笼经济论”。该理论出现的背景是

A.“两个凡是”方针提出

B.改革开放序幕已经拉开

C.国有企业改革全面展开

D.经济体制改革目标确立

16.深圳市于1987年公布了《深圳经济特区土地管理条例》,并建立了全国第一个合法的土地市场,率先试行国有土地使用制度综合改革。材料反映了

A.改变了我国经济的所有制形式

B.说明计划经济体制退出了历史舞台

C.证明市场经济体制在当地已确立

D.城市经济体制改革在探索中前进

17.1993年,作为我国人民生活中不可或缺的“第二货币”---粮票,在完成自己38年的神圣使命后“光荣退休”。这不仅意味着一个时代的结束,更象征着一个新时代的来临。“新时代”是指

A.向社会主义过渡时代

B.人民公社化时代

C.计划经济时代

D.市场经济时代

18.有国外学者说,如果世界结束于1820年,一部此前300年全球经济史的主体就会是东亚;只有结尾的简短一章可能提到遥远的大西洋沿岸。这里的“结尾的简短一章”主要指的是

A.新航路开辟

B.西方早期殖民扩张

C.资本主义世界体系确立

D.工业革命

19.观察下表,该表反映19世纪后期美国钢铁业发展变化的主要特征是

美国钢铁业统计表

A.行业竞争激烈

B.劳动生产率快速提高

C.多种所有制并存

D.生产和资本走向垄断

20.经济大危机(1929—1933年)的一个重要影响是使地方性的经济民族主义得到发展。在总崩溃的大潮流中,各国都采取了诸如更严格的进出口限额和双边贸易协定等形式的自卫措施,以维护国家的经济利益。美国在当时采取的政策中,具有经济民族主义色彩的是

A.以工代赈,扩大内需

B.计划指导,政府干预

C.调整农业,扭转危局

D.美元贬值,刺激出口

21.斯大林认为,农业“是吸收工业品的市场,是原料和粮食的供应者”,同时他强调,“高速发展工业是改造农业的钥匙”,因此农民需要向国家交纳一种超额税,即购买工业品多付一些钱,卖出农产品少得一些钱。斯大林的这种认识

A.科学阐释了工农业发展关系

B.深受列宁农业改造举措的影响

C.推动了苏联新的经济模式的形成

D.符合国民经济协调发展的要求

22.列宁曾经认为帝国主义是垂死的、腐朽的、寄生的资本主义。但如今许多发达资本主义国家在各方面都有很大的发展,人民生活显著提高,社会相对稳定,看不出垂死的的迹象。这主要

A.是因为社会主义经济体制的影响

B.表明国际共产主义运动遭受严重挫折

C.是因为资本主义生产关系的自我调整和发展

D.说明西方福利国家制度缓和了社会矛盾

23.勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产接近国民生产总值的40%。从长远看,这一现象对苏联社会发展产生的最大影响是

A.科技水平大大提高

B.人民生活水平提高

C.国民经济比例严重失调

D.民用工业迅速发展

24.有学者指出,当百事可乐和可口可乐在全球畅销时,汉堡王、麦当劳和必胜客在世界各地出现标准化食品时,有朝气的年轻消费者仍喜欢瑞士的劳力士表、意大利的阿玛尼服装、日本的微电子产品和法国的毕雷矿泉水。这一现象表明

A.西方生活方式得到年轻消费者普遍认同

B.经济区域集团化促进了经济全球化进程

C.经济全球化与文化多元化可以协调发展

D.发展中国家是经济全球化的最大受益者

25.美国“高科技”革命爆发后,学者一般把由第一产业和第二产业为主的经济向以知识产业为主的经济转变的过程,称之为“非工业化”,如图所示。由此可知“非工业化”

A.导致了国民经济比例失调

B.表明政府干预经济缺乏力度

C.意味着实体经济相对削弱

D.使世界经济处在深刻调整中

26.诸子中的“子”的称呼,在春秋战国时期最为流行。它有两种意义,称人时意义是“先生”,称著作时意义是“全集”。只有李耳,据说因为他太老了的缘故,特别尊称他为“老子”。以下关于诸子的叙述符合史实的是

A.老子生活在春秋末期的宋国,是道家学派的创始人

B.孔子主张“仁”与“礼”,“礼”是其思想的核心

C.墨子是战国初期墨家学派创始人,推崇夏朝的政治

D.韩非是战国末期法家思想集大成者,主张“天行有常”

27.“夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了。这主要反映了先秦时期

A.华夏文化的认同加强

B.农耕文明的扩展

C.中央集权制度的形成

D.宗法制度的巩固

28.学者许倬云认为,孔子在《论语·卫灵公》中有歌颂“三代”的观念。其怀古之情,美化了西周开国时文、武、周公呈现的普世意识及道德观念,遂将三代认作一贯的统绪,代表美好的过去。对此合理的理解是孔子

A.推动了文化的交流与文化认同

B.思想植根于久远的历史传统中

C.是为了说明西周代商的合法性

D.影射了春秋时期时势不宁的现实

29.古代儒家学者批评现实政治,往往称颂夏、商、周“三代”之美,甚至希望君主像尧、舜一样圣明。这表明了儒者

A.理想化的政治诉求

B.不能适应现实政治

C.反对进行社会变革

D.以复古为政治目标

30.关于中国封建专制的基本特征,史学家白钢认为:政治上的表现,一是有权就有一切,二是家长制,三是官僚政治;经济上的表现,一是以封建地主土地所有制为其经济基础,二是以自然经济为基本面貌的封建生产方式,文化上推行蒙昧主义,一是天命观。其中“有权就有一切”、“家长制”、“官僚政治”、“蒙昧主义”历史根源分别是

A.三公制、宗法制、中央集权制、道家思想

B.皇权制、宗法制、中央集权制、道家思想

C.三公制、宗法制、中央集权制、儒家思想

D.皇权制、宗法制、中央集权制、儒家思想

31.萧公权说:“董子虽以言灾异下吏,然观汉书‘天文’、

‘五师’两志所述,足知‘天人相与’已成为西京之显学,而仲舒乃其重要之大师。抑吾人当注意,董子言天人,其意实重革命而轻受命,详灾异而略祯祥。”他认为该学说

A.遭到了封建士大夫的批判

B.迎合君主谋取权位的需要

C.限制君权以防止专制弊端

D.鼓吹革命推动反专制斗争

32.董仲舒新儒学的基础是“天人感应”,认为“道之大原出于天”,主张“屈民而伸君,屈君而伸天”。以下对董仲舒新儒学的最佳理解是

A.反映天命的政治秩序与政治思想应该是统一的

B.强化君权神授的同时也主张限制君权过度膨胀

C.新儒学融合阴阳五行的迷信思想和法家思想

D.新儒学融合阴阳五行的迷信思想和“德治”思想

33.据《三国志》,董昭上疏说:“窃见当今年少,不复以学问为本,专更以交游为业。国土不以孝弟(悌)清修为首,乃以趋势游利为先。”其言论揭示了

A.文化教育的严重危机

B.九品中正制度的弊端

C.国家分裂产生的影响

D.儒家思想已趋于衰落

34.董仲舒认为:“(人)性比于禾,善比于米,米出禾中面禾未可全为米也;善出性中,而性未可全为善也……天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。”董仲舒意在强调

A.“天人合一”思想

B.“君权神授”思想

C.“天人感应”思想

D.“弃恶从善”思想

35.自汉至唐,儒学被奉为“周(公)孔之道”,宋代以后儒学多被称作“孔孟之道”,促成这一变化的是

A.宗法血缘制度逐渐瓦解

B.仁政理念深入人心

C.程朱理学成为统治思想

D.陆王心学日益兴起

36.据《宋史·向敏中传》、《续资治通鉴长编》记载,宋初大臣薛居正子薛惟吉之嫠妇(寡妇)柴氏,将携资再嫁,士大夫向敏中、张齐贤争相求娶,最终张齐贤如愿所偿,后来双方因此事闹得不可开交。这表明宋代

A.妇女不受儒家伦理观念束缚

B.理学对士大夫群体影响小

C.士大夫婚姻观念日趋世俗化

D.士大夫阶层流动日益封闭

37.李贽在《藏书》中说:“试观近古之王,有知人如武后者乎?亦有专以爱养人才为心,爱民为念如武氏者乎?”他的这一观点

A.摆脱了“天理人欲”束缚

B.抨击封建专制制度

C.体现了客观务实的历史观

D.大力倡导经世致用

38.康熙摒弃了天降祥瑞的虚浮学说,而把“地方收成好、家给人足”视为“莫大之祥瑞”;习近平也特别强调“空谈误国,实干兴邦”。下列与材料意思最为接近的思想是

A.天人合一,天人感应的思想

B.天人一理,格物致知的思想

C.致良知,知行合一的主张

D.兴实学、明道救世的经世主张

39.历史上的曹操统一了北方,为三国鼎立的形成奠定了基础,在战乱的时代是做了一定贡献的。但是由于不是汉朝的“正统”,在清代小说《三国演义》中曹操被称为“奸雄”。这一现象说明这部小说

A.为迎合读者修改了历史

B.情节与人物是作者虚构的。

C.评判历史受儒家思想影响

D.适应了市民阶层的需要

40.经由考试出身的大批士大夫由野而朝,由农而仕,由乡村而城市,作为一种心理需要和情感回忆,山水画在宋代日益发展和成熟起来。这说明山水画的发展

A.与社会阶层的变动有关

B.是商品经济发展的结果

C.是科举制度成熟的产物

D.受到新儒学思想的影响

41.《孔子家语》中记载:“汝以民为饿也,何不白于君,发仓廉以赈之?而私以尔食馈之,是汝明君之无惠,而见己之美徳矣。”其意在强调

A.救饥是仁的具体化

B.应该遵循等级秩序

C.君臣关系的重要性

D.治国要以徳政为主

42.下表是某学者对汉武帝“独尊儒术”原因的分析。由此可见,“独尊儒术”

序号

原因分析

一

原来的宗法社会并没有被完全破坏,汉初的平民乐于使用昔日贵族的礼教制度

二

汉完成统一之后,制定各种新制度,离不开儒家学者的帮助,在这方面,其他学派远不能与儒家相比

三

儒家六艺兼容并包,儒家独尊后,其他学说仍可在六艺的大帽子下,改头换面,保持存在

A.促进了社会稳定和文化繁荣

B.适应了贵族政治需要

C.使诸子百家实现了充分融合

D.具有深厚的社会土壤

43.有学者指出““中国佛教僧人要尊敬父母,也提倡忠君爱国,有的寺院称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。慧远在庐山讲经,就曾讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”这说明在中国的佛教

A.完全脱离了印度早期佛教

B.与儒家思想已经融为一体

C.深受中国思想文化的浸润

D.与中国儒家伦理存在冲突

44.北宋程颐说道“唐有天下,如贞观、开元间,虽号治平,然亦有夷狄之风。三纲不正,无父子、君臣、夫妇,其原始于太宗也。故其后世子弟,皆不可使。玄宗才使肃宗,便篡。肃宗才使永王璘,便反。君不君,臣不臣,故藩镇不宾,权臣跋扈,陵夷有五代之乱。”这意在说明

A.藩镇割据严重削弱中央集权

B.传统宗法制度受到极大破坏

C.伦理纲常有利于政权的稳定

D.佛道兴盛对儒家思想的冲击

45.朱熹在《尧典》注中讨论了天文学的岁差、置闰法等概念,在《舜典》注中讨论了早期的浑天说、浑天仪的结构。朱熹对地质、天文、生物与人类起源、中医、农业等问题都有自己的见解。据此可知

A.朱熹坚持践行“格物致知”理论

B.儒家思想渊源于久远的历史传统

C.科技发展为儒学发展提供理论依据

D.理学思想极大地促进古代科技发展

46.北宋初年振作士风、砥砺名节的代表是范仲淹。他“以天下为己任”,一生三次因谏议而遭贬黜,当时的士大夫认为他一次比一次光荣。据此可知,当时

A.儒学复兴运动遭受巨大挫折

B.专制集权不断强化控制舆论

C.士大夫认同朱熹的“正君心”

D.励气节的社会氛围逐渐形成

47.李贽称赞汉朝司马相如和卓文君“善择佳偶”,自由恋,赞扬家妇再嫁;称武则天是杰出的女政治家;肯定封建社会揭竿起义的农民,上述材料反映了李贽

A.反对封建社会男尊女卑的观念

B.破除对孔子思想的迷信

C.反对三纲五常为核心的封建礼教

D.揭露道学家的虚伪

48.宋人偏爱画竹,如北宋画家文同,他在画作《咏竹》中赞扬竹子具有“心虚异众草,节劲逾凡木”的品格。苏轼以竹来评价文同:“而况我友似君者,素节凛凛欺霜秋。”这折射出宋代文人画

A.表现文人士大夫的理想人格?????

B.注重展现作者独特个性

C.注重形式与神韵的高度统一?????

D.体现现实主义的绘画理论

49.走一个圆场就代表着“人行千里路”,来一个趟马就象征着“马过万重山”,手持一把扇子就象征闲散之人,握着马鞭就代表马存在,穿红绿蟒就是在宫廷或富贵人家。这反映了中国戏剧

A.时空自由的特点???

B.表演受限制于舞台

C.内容丰富文武兼备????

D.象征虚拟的表意性

50.“公安三袁”和“临川四梦”是明代文学流派中的突出现象。湖北公安散文家袁氏三兄弟认为“出自性灵者为真诗”,应当“言人之所欲言,言人之所不能言,言人之所不敢言”;江西临川著名戏剧家汤显祖则在其四大戏剧中质疑政治权力的意义,同情妇女的社会处境。这反映了明代文学

A.出现了对传统伦理思想的反思

B.追求浪漫主义的艺术风格

C.开始宣传民主自由的启蒙思想

D.男尊女卑的思想基础动摇

第Ⅱ卷(共25分)

二、非选择题(51题17分,52题8分)

51.阅读材料,完成下列要求。(17分)

材料一

明末社会内有李自成等农民起义,外有清军虎视眈眈,明王朝处于两害相侵的困境,许多人仍处于“釜水将沸而游鱼不知”的境况。王船山(王夫之)在焦虑中产生对王(阳明)学和禅学的怀疑,并试图以修正程朱理学、恢复传统经学来匡扶大厦之将倾,与顾炎武等人开讲求经世致用之新风。清朝入关后,王船山曾举兵抗清,事败后誓不降清。他指责李自成起义犯上作乱成为清朝帮凶。然而,他始终把清兵入关看作明亡的主要原因,把“尊王攘夷”摆在首位。其思想充满了对清朝入主中原的愤激之情,船山还是“西学中源”说的始作俑者,他指出:“西夷之可取者,唯远近测法一术,其他则皆剽袭中国之绪余。”

——摘编自周辉湘《船山学复苏与近代思想界的嬗变》

材料二

在与太平天国殊死搏斗的戎马疆场,曾国藩即令收集、整理、刊刻船山遗书。1862年,由曾国荃策划重刻。曾国藩校阅了1/3以上的篇幅,“订正讹脱百七十余事”,重刻《船山遗书》于1865年正式出版。曾国藩不可能同船山一样把尊王攘夷的目标对准清王朝,却又接过攘夷的口号,把它转换为御外侮的“制夷”。

——据《曾国藩全集》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括王夫之思想的特征,并说明其产生的历史背景。(9分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述曾国藩重刻《船山遗书》的原因。(8分)

52.阅读材料,完成下列要求(8分)

材料

东汉史学家班固所撰《汉书·古今人表》中的部分人物及相应等级

上上

(圣人)

上中

(仁人)

上下

(智人)

中上

中中

中下

下上

下中

下下

(愚人)

尧舜

周文王

孔子

孟子

屈原

荀子

子贡

范蠡

廉颇

老子

商鞅

韩非

齐桓公

吕不韦

荆轲

秦始皇

李斯

陈胜

宋襄公

夏桀

商纣

根据材料并结合所学中国古代史知识,对上表的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合)

2020—2021学年第一学期高二12月考历史试题答案

选择题

1-25

CACDB

BBBBB

CCABB

DDDDD

CCCCC

CADAD

CBABC

CCDCA

BDCCA

DCADA

51.(1)特征:强调经世致用思想,具有浓郁的大汉族主义思想。1分

背景:明末出现了严重的社会危机;封建理学僵化;儒家传统思想影响深厚;清初统治者推行民族歧视和民族压迫政策。8分

(2)原因:晚清内忧外患,面临与明末相似的“两害相侵”的困境;船山的思想为近代士大夫处理民族阶级矛盾提供借鉴;洋务运动兴起,船山“西学中源”的思想为西学东渐提供了理论依据;近代士人的历史责任感和使命感。8分

52.观点:中国古代重视儒家思想的发展。1分

说明:中国古代推崇三代时期的明君及孔子、孟子等儒家的代表人物,这说明对儒家“仁”的思想的传承和对民本思想的重视。对于能够促进社会发展,改善民生的群体给予了高度的认可,如范蠡等。同时,具有一定的开放性和包容性,对于诸子百家及建立专制统治的秦始皇也给予一定的肯定。但是对于实行暴政,不注重民本的统治者如夏桀和商纣,则将其列为末等,充分说明了作者传承儒家核心理念的主张,这是唯物史观在历史发展中的具体体现。6分

综上所述,作者站在文明发展的角度看待儒学的发展及其影响,是对中华民族传统文化的继承和弘扬。1分

同课章节目录