山西省长治市第二中学校2020-2021学年高一上学期12月考历史试卷docx

文档属性

| 名称 | 山西省长治市第二中学校2020-2021学年高一上学期12月考历史试卷docx |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 209.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-23 08:40:38 | ||

图片预览

文档简介

2020—2021学年第一学期高一12月考历史试题

【本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟】

第Ⅰ卷(共50分)

一、单选题(本题共有25小题,每小题2分,共50分)

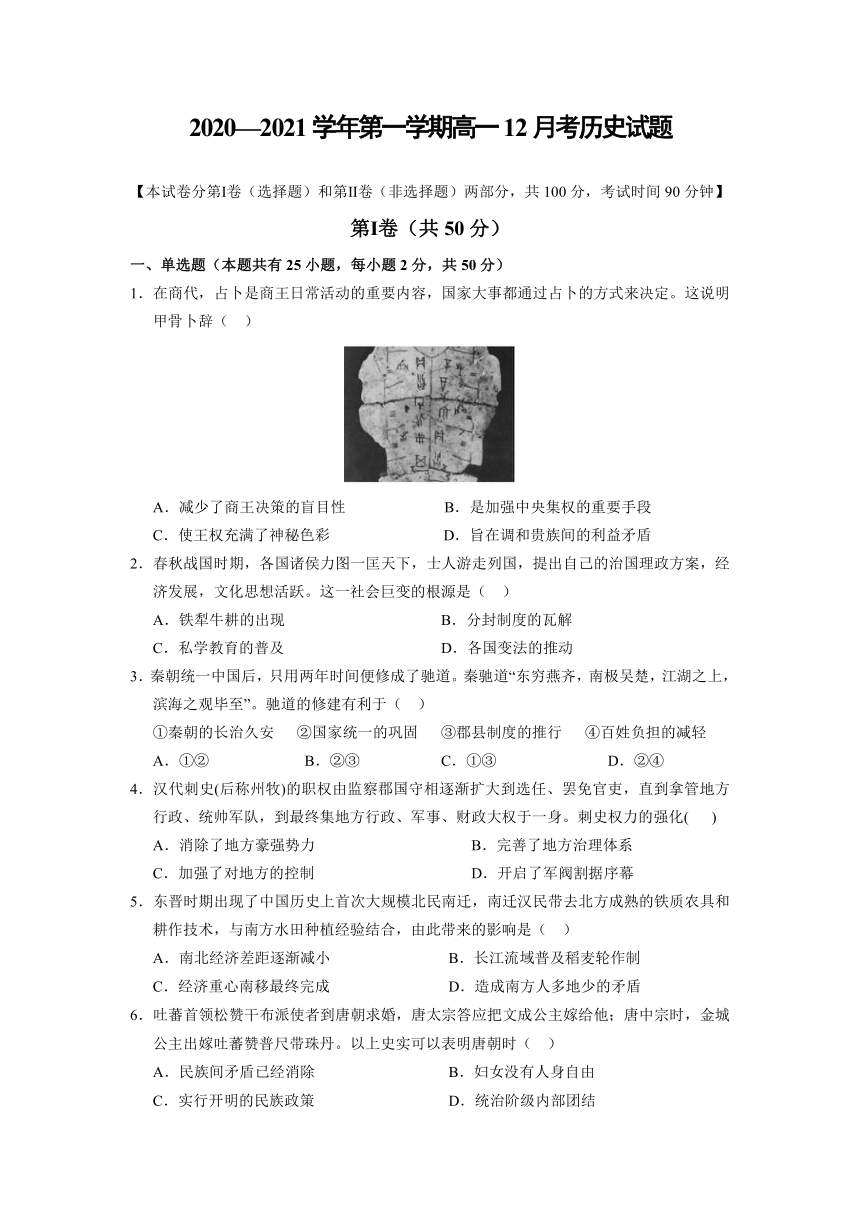

1.在商代,占卜是商王日常活动的重要内容,国家大事都通过占卜的方式来决定。这说明甲骨卜辞(

)

A.减少了商王决策的盲目性

B.是加强中央集权的重要手段

C.使王权充满了神秘色彩

D.旨在调和贵族间的利益矛盾

2.春秋战国时期,各国诸侯力图一匡天下,士人游走列国,提出自己的治国理政方案,经济发展,文化思想活跃。这一社会巨变的根源是(

)

A.铁犁牛耕的出现

B.分封制度的瓦解

C.私学教育的普及

D.各国变法的推动

3.秦朝统一中国后,只用两年时间便修成了驰道。秦驰道“东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,滨海之观毕至”。驰道的修建有利于(

)

①秦朝的长治久安

②国家统一的巩固

③郡县制度的推行

④百姓负担的减轻

A.①②

B.②③

C.①③

D.②④

4.汉代刺史(后称州牧)的职权由监察郡国守相逐渐扩大到选任、罢免官吏,直到拿管地方行政、统帅军队,到最终集地方行政、军事、财政大权于一身。刺史权力的强化(

)

A.消除了地方豪强势力

B.完善了地方治理体系

C.加强了对地方的控制

D.开启了军阀割据序幕

5.东晋时期出现了中国历史上首次大规模北民南迁,南迁汉民带去北方成熟的铁质农具和耕作技术,与南方水田种植经验结合,由此带来的影响是( )

A.南北经济差距逐渐减小

B.长江流域普及稻麦轮作制

C.经济重心南移最终完成

D.造成南方人多地少的矛盾

6.吐蕃首领松赞干布派使者到唐朝求婚,唐太宗答应把文成公主嫁给他;唐中宗时,金城公主出嫁吐蕃赞普尺带珠丹。以上史实可以表明唐朝时(

)

A.民族间矛盾已经消除

B.妇女没有人身自由

C.实行开明的民族政策

D.统治阶级内部团结

7.(唐)开元以来,边将久任,十余年不易。乃朔方、陇右、河东、河西诸镇皆置节度使,以数州为一镇,节度使即兼统此数州,而州刺史尽属之。故节度使多兼按察、安抚、度支诸使,土地、人民、甲兵、财富皆有之。此地方政制上一大变化最终引发了(

)

A.玄武门之变

B.安史之乱

C.黄巢起义

D.“三教合一”

8.宋代疑经并尝试改经者包括欧阳修、司马光、王安石、苏轼、郑樵、朱熹等共130人,怀疑对象遍及儒家十三经,其中北宋44人,南宋86人。若以一人一经为单位,则北宋共83单位,南宋共173单位。据此可知,这一时代(

)

A.开创多元并存的兼容精神

B.存在开放批判的创新精神

C.儒家经典的神圣地位得到确立

D.南宋比北宋更加注重经世理念

9.敦煌藏经洞文书中,记载了唐朝一男子给妻子的休书:“既以二心不同,难归一意,快会及诸亲,各还本道。愿妻娘子相离之后,重梳蝉鬓,美扫娥眉,巧逞窈窕之姿,选聘高官之主。解怨释结,更莫相憎。一别两宽,各生欢喜。”这反映出(

)

A.唐朝社会离婚率较高

B.中国古代妇女地位低下

C.唐朝社会相对宽容、开放

D.唐朝深受传统儒家婚恋观念的影响

10.北宋将全国划分为若干区城,各区设转运使转运财赋,形成路。后转运使兼及路的边防、盗贼、刑讼、金谷、按廉之任,真宗时转运使外设宪司、帅司、仓司分管各路监察、军事和储备粮,这表明(

)

A.路的产生源于转运使

B.专制皇权在变革中强化

C.转运使统揽地方大权

D.中央集权在探索中发展

11.宋初到南宋,宰相事权强化的趋势明显。宰相的事权包括兵权、财权、司法权出现了由分割到集中的过程,导致这一变化的主要原因是( )

A.相权分散影响行政效率

B.南宋皇帝大多能力低下

C.皇权与相权的矛盾得以调和

D.君主专制中央集权大大强化

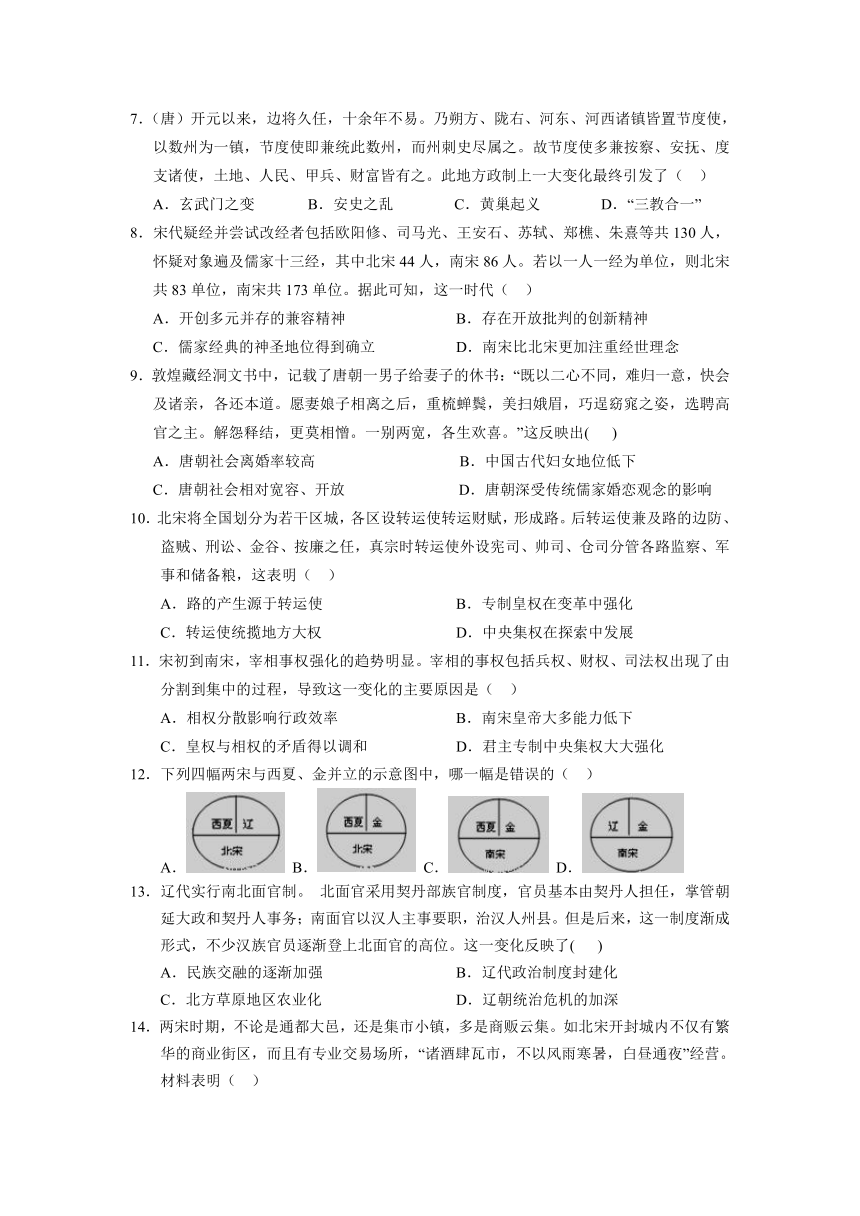

12.下列四幅两宋与西夏、金并立的示意图中,哪一幅是错误的(

)

A.

B.

C.

D.

13.辽代实行南北面官制。

北面官采用契丹部族官制度,官员基本由契丹人担任,掌管朝延大政和契丹人事务;南面官以汉人主事要职,治汉人州县。但是后来,这一制度渐成形式,不少汉族官员逐渐登上北面官的高位。这一变化反映了(

)

A.民族交融的逐渐加强

B.辽代政治制度封建化

C.北方草原地区农业化

D.辽朝统治危机的加深

14.两宋时期,不论是通都大邑,还是集市小镇,多是商贩云集。如北宋开封城内不仅有繁华的商业街区,而且有专业交易场所,“诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”经营。材料表明(

)

A.两宋商业打破了交易的限制

B.政府放弃了重农抑商的政策

C.北宋商业发展位居世界首位

D.大一统促进商品经济的发展

15.据记载,朱熹不仅按照《周礼》将“孝悌忠信,人伦日用间事,播为乐章,使人歌之”,而且还“遍示乡村里落”“粉壁所书条禁”。这一做法(

)

A.反映了理学官学地位的确立

B.推动了儒家伦理观的世俗化

C.说明理学只适用于民俗乡风

D.削弱了儒家礼制的政治地位

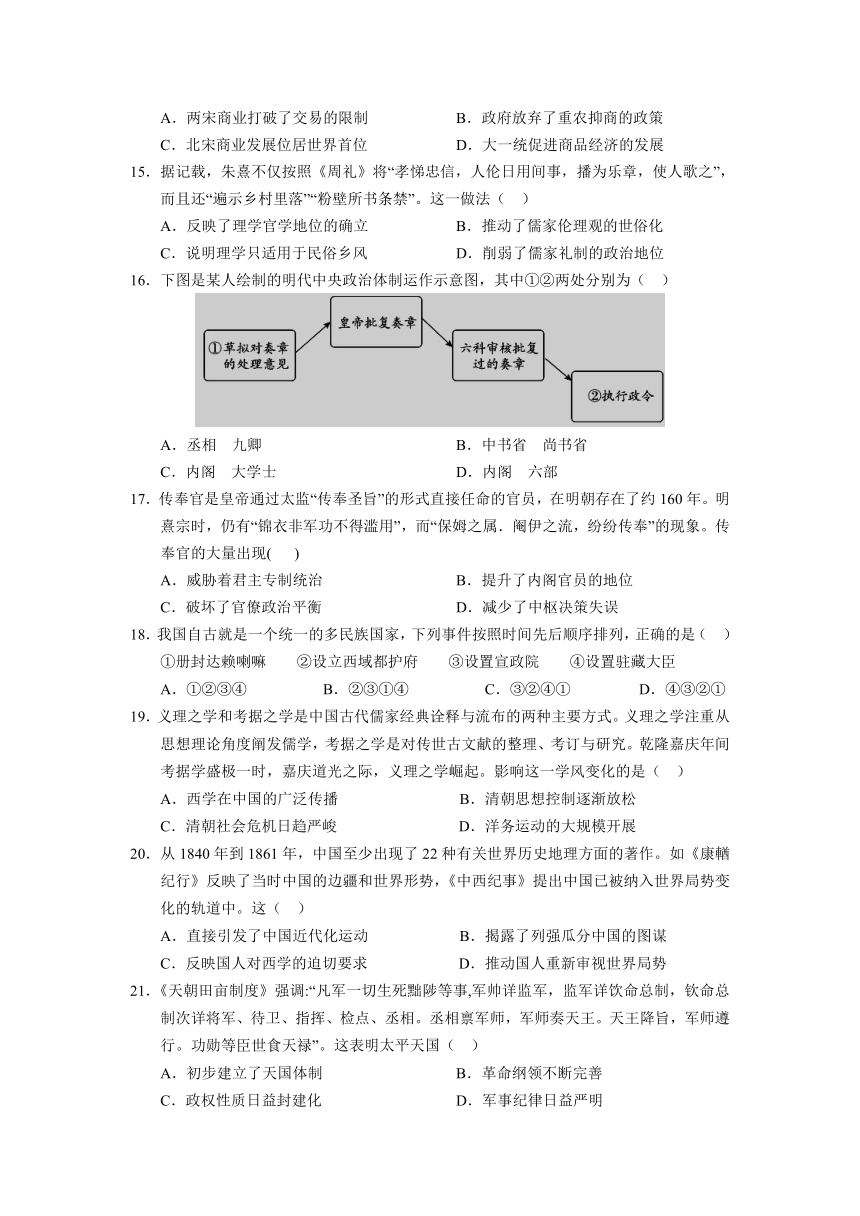

16.下图是某人绘制的明代中央政治体制运作示意图,其中①②两处分别为(

)

A.丞相

九卿

B.中书省

尚书省

C.内阁

大学士

D.内阁

六部

17.传奉官是皇帝通过太监“传奉圣旨”的形式直接任命的官员,在明朝存在了约160年。明熹宗时,仍有“锦衣非军功不得滥用”,而“保姆之属.阉伊之流,纷纷传奉”的现象。传奉官的大量出现(

)

A.威胁着君主专制统治

B.提升了内阁官员的地位

C.破坏了官僚政治平衡

D.减少了中枢决策失误

18.我国自古就是一个统一的多民族国家,下列事件按照时间先后顺序排列,正确的是(

)

①册封达赖喇嘛

②设立西域都护府

③设置宣政院

④设置驻藏大臣

A.①②③④

B.②③①④

C.③②④①

D.④③②①

19.义理之学和考据之学是中国古代儒家经典诠释与流布的两种主要方式。义理之学注重从思想理论角度阐发儒学,考据之学是对传世古文献的整理、考订与研究。乾隆嘉庆年间考据学盛极一时,嘉庆道光之际,义理之学崛起。影响这一学风变化的是(

)

A.西学在中国的广泛传播

B.清朝思想控制逐渐放松

C.清朝社会危机日趋严峻

D.洋务运动的大规模开展

20.从1840年到1861年,中国至少出现了22种有关世界历史地理方面的著作。如《康輶纪行》反映了当时中国的边疆和世界形势,《中西纪事》提出中国已被纳入世界局势变化的轨道中。这(

)

A.直接引发了中国近代化运动

B.揭露了列强瓜分中国的图谋

C.反映国人对西学的迫切要求

D.推动国人重新审视世界局势

21.《天朝田亩制度》强调:“凡军一切生死黜陟等事,军帅详监军,监军详饮命总制,钦命总制次详将军、待卫、指挥、检点、丞相。丞相禀军师,军师奏天王。天王降旨,军师遵行。功勋等臣世食天禄”。这表明太平天国(

)

A.初步建立了天国体制

B.革命纲领不断完善

C.政权性质日益封建化

D.军事纪律日益严明

22.1894年11月,日本有学者在美国杂志发表文章,将甲午战争的原因归结为日本维护朝鲜“独立”和“自主”,推动东亚“文明化”,而清政府试图保持其“附庸”地位,阻碍其进步。该学者的主要意图是(

)

A.维护朝鲜的主权独立与自由

B.揭示中国的落后和愚昧

C.利用美国媒体引导国际舆论

D.强调日本的文明与现代

23.19世纪末,义和团民面对侵略喊出了“扶清灭洋”的口号;“二十一条”签订后,上海企业家穆藕初号召勿忘“五九国耻”得到积极响应;五四运动中,爱国学生打出了“外争国权,内惩国贼”的旗号。这一系列变化主要反映了( )

A.反帝反封建斗争成为民众共识

B.近代国家观念逐渐形成

C.反帝斗争推动了民族工业发展

D.社会主要矛盾发生转变

24.1938年,蒋廷黻先生在《中国近代史》中指出:当时的人对于这些条款最痛心的是五口通商,协定关税和治外法权是我们近年来所认为的不平等条约的核心。“这些条款”最早出现于(

)

A.鸦片战争后

B.第二次鸦片战争期间

C.中法战争后

D.八国联军侵华战争后

25.历史事实是客观存在,不以研究者意志为转移。历史认识是相对的,随着社会的进步和学术研究的深入而不断发生变化。而对于客观历史认识的发展必须首先遵循的治学精神是(

)

A.大胆设想、小心求证

B.史由证来、论从史出

C.理论引领、服务现实

D.创思维新、以论带史

第Ⅱ卷(共50分)

二、非选择题(本题共3道小题,第26题18分,第27题20分,第28题12分,共50分)

26.阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一

周之失在于制,秦之失在于政不在制。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。

——柳宗元《封建论》

材料二

无论郡守也好,县令也罢,都不再是分封制下可以世袭的贵族,而只是朝廷派遣下来的具有专业化、职业化的“命官”。这些凭行政管理技能领取朝廷“俸禄”的官僚们在指定的辖区内负责督促人民从事生产活动,收取皇粮国税,征发兵役和徭役,调解民间矛盾纠纷,维护社会治安秩序等。同时,所有的官员都必须无条件地接受皇帝的监督和处置。

——宋亚平《郡县制度:君主专制与中央集权的坚实基石——历史发展与反思》

材料三

行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件……

——中国论文网

材料四

任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)材料一论述到的西周、秦朝和汉初的三项政治制度分别是什么?(3分)

(2)据材料二并结合所学知识,概括“郡县之制”的历史作用。(8分)

(3)据材料三,说明元朝行省制度为什么能加强中央对地方的有效控制?(4分)

(4)综合上述材料,说明材料四中的“本原精神”是指什么?(3分)

27.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

孟子曾说“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”。朱熹认为,就那些对待臣下态度非常恶劣的君主而言,“寇仇之报,不亦宜乎?”但朱熹强调孟子的说法只是一种要求君主礼遇臣下的警示之语,并非表示臣下可以真正对君“不忠”。在君臣之义上,朱熹指出:“父子之仁,君臣之义,莫非天赋之本然,民彝之固有;彼乃独以父子为自然,而谓君臣之相属,特出于事势之不得已,夫岂然哉!”

——摘编自朱熹《四书章句集注》《晦庵先生朱文公文集》

材料二

在黄宗羲看来,君和臣的目的都是万民的忧乐,其关系应是“名异(具体位置不同)而实间(担负共同职责”的平等关系)。父子之间的关系是无法选择的,无父则无子,因此应该孝敬父亲。君和臣之间并没有命定的血缘关系,将两者联结到一起的是他们治理天下的职责,臣下与君主是可以相互选择的,这其中起决定性作用的,不是两者之间的血缘,而是天下万民的公利,臣下与君主在目标一致时才会合作。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料并结合所学知识,比较朱熹与黄宗羲君臣观的异同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明两种观念产生的社会背景,并分别指出其历史价值。(12分)

28.阅读材料,完成下列要求。

历史学家许倬云在论述明代时,突出了它的“专制皇权”特性,首先肯定了朱元璋的历史功绩;但随后,又对明王朝进行了毫不客气的批评:“明代虽然自居为汉、唐帝国的复兴,却没有汉、唐那样天下帝国的气度……丧失了天下国家的包容和气度,也没有消除征服王朝留下的专制统治。”

解读材料,从中选择一个观点,并结合中国古代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。)(12分)

2020—2021学年第一学期高一12月考历史试题答案

一、单项选择

CABDA

CBBCD

ADAAB

DCBCD

CCBAB

二、非选择题

26、【答案】(1)制度:西周分封制;秦朝郡县制;汉初郡国并行制。(3分)

(2)作用:利于维护国家稳定;

任用有才之人管理百姓;

形成中央对地方的垂直管理;

官僚政治取代了贵族政治。(8分)

(3)原因:行省权力大而不专;采取犬牙交错的区划原则。(4分)

(4)本质:加强中央集权,抑制地方势力过大。(3分)

27.【答案】

(1)相同点:认为君主应该尊重、礼遇臣下。(2分)

不同点:朱熹认为君臣秩序是天理;(3分)

黄宗羲认为君臣关系是平等的,可以相互选择,君臣共治天下。(3分)

(2)社会背景:朱熹,唐末五代十国以来,武将权臣篡位时有发生,威胁君主专制

统治;

佛、道冲击儒家纲常伦理秩序。(4分)

黄宗羲,明清时期君主专制空前强化;

明末

明末清初,社会剧烈动荡,阶级矛盾尖锐,统治危机日益

加深;

商品

商品经济发展,市民阶层壮大,倡导个性解放的新思想出

想出现。(任意2点4分)

历史价值:朱熹的君臣观从哲学高度论证君臣秩序的合理性,有利于维护统治,稳定社会秩序;(2分)

黄宗羲的君臣观冲击了君主专制统治,影响了后世的反专制斗争。(2分)

28.【答案】示例

观点一:明代的“专制皇权”特性突出。

明代废除了历代以来的宰相制度,六部直接听命于皇帝,皇帝集决策权与行政权于一身,君主专制大大增强。后又设立内阁帮皇帝处理政务,但无法定权力,只是皇帝的内侍机构。明中后期皇帝经常不上朝理政,纵容宦官专权。另外设立特务机构锦衣卫,不经正常司法程序,侦缉办案。君臣共治传统被破坏无遗,明代政治日益黑暗。

观点二:明代没有汉唐那般气度,更加保守内敛。

明代开国后,无视宋元以来商业贸易的蓬勃发展趋势,对内大力推行重农抑商政策;对外实行“海禁”,只有朝贡贸易相对繁荣,但不久后也缩减规模。军事上重修万里长城,采取防御战略;文化上推行八股取士,理学日益僵化。

【本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟】

第Ⅰ卷(共50分)

一、单选题(本题共有25小题,每小题2分,共50分)

1.在商代,占卜是商王日常活动的重要内容,国家大事都通过占卜的方式来决定。这说明甲骨卜辞(

)

A.减少了商王决策的盲目性

B.是加强中央集权的重要手段

C.使王权充满了神秘色彩

D.旨在调和贵族间的利益矛盾

2.春秋战国时期,各国诸侯力图一匡天下,士人游走列国,提出自己的治国理政方案,经济发展,文化思想活跃。这一社会巨变的根源是(

)

A.铁犁牛耕的出现

B.分封制度的瓦解

C.私学教育的普及

D.各国变法的推动

3.秦朝统一中国后,只用两年时间便修成了驰道。秦驰道“东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,滨海之观毕至”。驰道的修建有利于(

)

①秦朝的长治久安

②国家统一的巩固

③郡县制度的推行

④百姓负担的减轻

A.①②

B.②③

C.①③

D.②④

4.汉代刺史(后称州牧)的职权由监察郡国守相逐渐扩大到选任、罢免官吏,直到拿管地方行政、统帅军队,到最终集地方行政、军事、财政大权于一身。刺史权力的强化(

)

A.消除了地方豪强势力

B.完善了地方治理体系

C.加强了对地方的控制

D.开启了军阀割据序幕

5.东晋时期出现了中国历史上首次大规模北民南迁,南迁汉民带去北方成熟的铁质农具和耕作技术,与南方水田种植经验结合,由此带来的影响是( )

A.南北经济差距逐渐减小

B.长江流域普及稻麦轮作制

C.经济重心南移最终完成

D.造成南方人多地少的矛盾

6.吐蕃首领松赞干布派使者到唐朝求婚,唐太宗答应把文成公主嫁给他;唐中宗时,金城公主出嫁吐蕃赞普尺带珠丹。以上史实可以表明唐朝时(

)

A.民族间矛盾已经消除

B.妇女没有人身自由

C.实行开明的民族政策

D.统治阶级内部团结

7.(唐)开元以来,边将久任,十余年不易。乃朔方、陇右、河东、河西诸镇皆置节度使,以数州为一镇,节度使即兼统此数州,而州刺史尽属之。故节度使多兼按察、安抚、度支诸使,土地、人民、甲兵、财富皆有之。此地方政制上一大变化最终引发了(

)

A.玄武门之变

B.安史之乱

C.黄巢起义

D.“三教合一”

8.宋代疑经并尝试改经者包括欧阳修、司马光、王安石、苏轼、郑樵、朱熹等共130人,怀疑对象遍及儒家十三经,其中北宋44人,南宋86人。若以一人一经为单位,则北宋共83单位,南宋共173单位。据此可知,这一时代(

)

A.开创多元并存的兼容精神

B.存在开放批判的创新精神

C.儒家经典的神圣地位得到确立

D.南宋比北宋更加注重经世理念

9.敦煌藏经洞文书中,记载了唐朝一男子给妻子的休书:“既以二心不同,难归一意,快会及诸亲,各还本道。愿妻娘子相离之后,重梳蝉鬓,美扫娥眉,巧逞窈窕之姿,选聘高官之主。解怨释结,更莫相憎。一别两宽,各生欢喜。”这反映出(

)

A.唐朝社会离婚率较高

B.中国古代妇女地位低下

C.唐朝社会相对宽容、开放

D.唐朝深受传统儒家婚恋观念的影响

10.北宋将全国划分为若干区城,各区设转运使转运财赋,形成路。后转运使兼及路的边防、盗贼、刑讼、金谷、按廉之任,真宗时转运使外设宪司、帅司、仓司分管各路监察、军事和储备粮,这表明(

)

A.路的产生源于转运使

B.专制皇权在变革中强化

C.转运使统揽地方大权

D.中央集权在探索中发展

11.宋初到南宋,宰相事权强化的趋势明显。宰相的事权包括兵权、财权、司法权出现了由分割到集中的过程,导致这一变化的主要原因是( )

A.相权分散影响行政效率

B.南宋皇帝大多能力低下

C.皇权与相权的矛盾得以调和

D.君主专制中央集权大大强化

12.下列四幅两宋与西夏、金并立的示意图中,哪一幅是错误的(

)

A.

B.

C.

D.

13.辽代实行南北面官制。

北面官采用契丹部族官制度,官员基本由契丹人担任,掌管朝延大政和契丹人事务;南面官以汉人主事要职,治汉人州县。但是后来,这一制度渐成形式,不少汉族官员逐渐登上北面官的高位。这一变化反映了(

)

A.民族交融的逐渐加强

B.辽代政治制度封建化

C.北方草原地区农业化

D.辽朝统治危机的加深

14.两宋时期,不论是通都大邑,还是集市小镇,多是商贩云集。如北宋开封城内不仅有繁华的商业街区,而且有专业交易场所,“诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”经营。材料表明(

)

A.两宋商业打破了交易的限制

B.政府放弃了重农抑商的政策

C.北宋商业发展位居世界首位

D.大一统促进商品经济的发展

15.据记载,朱熹不仅按照《周礼》将“孝悌忠信,人伦日用间事,播为乐章,使人歌之”,而且还“遍示乡村里落”“粉壁所书条禁”。这一做法(

)

A.反映了理学官学地位的确立

B.推动了儒家伦理观的世俗化

C.说明理学只适用于民俗乡风

D.削弱了儒家礼制的政治地位

16.下图是某人绘制的明代中央政治体制运作示意图,其中①②两处分别为(

)

A.丞相

九卿

B.中书省

尚书省

C.内阁

大学士

D.内阁

六部

17.传奉官是皇帝通过太监“传奉圣旨”的形式直接任命的官员,在明朝存在了约160年。明熹宗时,仍有“锦衣非军功不得滥用”,而“保姆之属.阉伊之流,纷纷传奉”的现象。传奉官的大量出现(

)

A.威胁着君主专制统治

B.提升了内阁官员的地位

C.破坏了官僚政治平衡

D.减少了中枢决策失误

18.我国自古就是一个统一的多民族国家,下列事件按照时间先后顺序排列,正确的是(

)

①册封达赖喇嘛

②设立西域都护府

③设置宣政院

④设置驻藏大臣

A.①②③④

B.②③①④

C.③②④①

D.④③②①

19.义理之学和考据之学是中国古代儒家经典诠释与流布的两种主要方式。义理之学注重从思想理论角度阐发儒学,考据之学是对传世古文献的整理、考订与研究。乾隆嘉庆年间考据学盛极一时,嘉庆道光之际,义理之学崛起。影响这一学风变化的是(

)

A.西学在中国的广泛传播

B.清朝思想控制逐渐放松

C.清朝社会危机日趋严峻

D.洋务运动的大规模开展

20.从1840年到1861年,中国至少出现了22种有关世界历史地理方面的著作。如《康輶纪行》反映了当时中国的边疆和世界形势,《中西纪事》提出中国已被纳入世界局势变化的轨道中。这(

)

A.直接引发了中国近代化运动

B.揭露了列强瓜分中国的图谋

C.反映国人对西学的迫切要求

D.推动国人重新审视世界局势

21.《天朝田亩制度》强调:“凡军一切生死黜陟等事,军帅详监军,监军详饮命总制,钦命总制次详将军、待卫、指挥、检点、丞相。丞相禀军师,军师奏天王。天王降旨,军师遵行。功勋等臣世食天禄”。这表明太平天国(

)

A.初步建立了天国体制

B.革命纲领不断完善

C.政权性质日益封建化

D.军事纪律日益严明

22.1894年11月,日本有学者在美国杂志发表文章,将甲午战争的原因归结为日本维护朝鲜“独立”和“自主”,推动东亚“文明化”,而清政府试图保持其“附庸”地位,阻碍其进步。该学者的主要意图是(

)

A.维护朝鲜的主权独立与自由

B.揭示中国的落后和愚昧

C.利用美国媒体引导国际舆论

D.强调日本的文明与现代

23.19世纪末,义和团民面对侵略喊出了“扶清灭洋”的口号;“二十一条”签订后,上海企业家穆藕初号召勿忘“五九国耻”得到积极响应;五四运动中,爱国学生打出了“外争国权,内惩国贼”的旗号。这一系列变化主要反映了( )

A.反帝反封建斗争成为民众共识

B.近代国家观念逐渐形成

C.反帝斗争推动了民族工业发展

D.社会主要矛盾发生转变

24.1938年,蒋廷黻先生在《中国近代史》中指出:当时的人对于这些条款最痛心的是五口通商,协定关税和治外法权是我们近年来所认为的不平等条约的核心。“这些条款”最早出现于(

)

A.鸦片战争后

B.第二次鸦片战争期间

C.中法战争后

D.八国联军侵华战争后

25.历史事实是客观存在,不以研究者意志为转移。历史认识是相对的,随着社会的进步和学术研究的深入而不断发生变化。而对于客观历史认识的发展必须首先遵循的治学精神是(

)

A.大胆设想、小心求证

B.史由证来、论从史出

C.理论引领、服务现实

D.创思维新、以论带史

第Ⅱ卷(共50分)

二、非选择题(本题共3道小题,第26题18分,第27题20分,第28题12分,共50分)

26.阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一

周之失在于制,秦之失在于政不在制。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。

——柳宗元《封建论》

材料二

无论郡守也好,县令也罢,都不再是分封制下可以世袭的贵族,而只是朝廷派遣下来的具有专业化、职业化的“命官”。这些凭行政管理技能领取朝廷“俸禄”的官僚们在指定的辖区内负责督促人民从事生产活动,收取皇粮国税,征发兵役和徭役,调解民间矛盾纠纷,维护社会治安秩序等。同时,所有的官员都必须无条件地接受皇帝的监督和处置。

——宋亚平《郡县制度:君主专制与中央集权的坚实基石——历史发展与反思》

材料三

行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件……

——中国论文网

材料四

任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)材料一论述到的西周、秦朝和汉初的三项政治制度分别是什么?(3分)

(2)据材料二并结合所学知识,概括“郡县之制”的历史作用。(8分)

(3)据材料三,说明元朝行省制度为什么能加强中央对地方的有效控制?(4分)

(4)综合上述材料,说明材料四中的“本原精神”是指什么?(3分)

27.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

孟子曾说“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”。朱熹认为,就那些对待臣下态度非常恶劣的君主而言,“寇仇之报,不亦宜乎?”但朱熹强调孟子的说法只是一种要求君主礼遇臣下的警示之语,并非表示臣下可以真正对君“不忠”。在君臣之义上,朱熹指出:“父子之仁,君臣之义,莫非天赋之本然,民彝之固有;彼乃独以父子为自然,而谓君臣之相属,特出于事势之不得已,夫岂然哉!”

——摘编自朱熹《四书章句集注》《晦庵先生朱文公文集》

材料二

在黄宗羲看来,君和臣的目的都是万民的忧乐,其关系应是“名异(具体位置不同)而实间(担负共同职责”的平等关系)。父子之间的关系是无法选择的,无父则无子,因此应该孝敬父亲。君和臣之间并没有命定的血缘关系,将两者联结到一起的是他们治理天下的职责,臣下与君主是可以相互选择的,这其中起决定性作用的,不是两者之间的血缘,而是天下万民的公利,臣下与君主在目标一致时才会合作。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料并结合所学知识,比较朱熹与黄宗羲君臣观的异同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明两种观念产生的社会背景,并分别指出其历史价值。(12分)

28.阅读材料,完成下列要求。

历史学家许倬云在论述明代时,突出了它的“专制皇权”特性,首先肯定了朱元璋的历史功绩;但随后,又对明王朝进行了毫不客气的批评:“明代虽然自居为汉、唐帝国的复兴,却没有汉、唐那样天下帝国的气度……丧失了天下国家的包容和气度,也没有消除征服王朝留下的专制统治。”

解读材料,从中选择一个观点,并结合中国古代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。)(12分)

2020—2021学年第一学期高一12月考历史试题答案

一、单项选择

CABDA

CBBCD

ADAAB

DCBCD

CCBAB

二、非选择题

26、【答案】(1)制度:西周分封制;秦朝郡县制;汉初郡国并行制。(3分)

(2)作用:利于维护国家稳定;

任用有才之人管理百姓;

形成中央对地方的垂直管理;

官僚政治取代了贵族政治。(8分)

(3)原因:行省权力大而不专;采取犬牙交错的区划原则。(4分)

(4)本质:加强中央集权,抑制地方势力过大。(3分)

27.【答案】

(1)相同点:认为君主应该尊重、礼遇臣下。(2分)

不同点:朱熹认为君臣秩序是天理;(3分)

黄宗羲认为君臣关系是平等的,可以相互选择,君臣共治天下。(3分)

(2)社会背景:朱熹,唐末五代十国以来,武将权臣篡位时有发生,威胁君主专制

统治;

佛、道冲击儒家纲常伦理秩序。(4分)

黄宗羲,明清时期君主专制空前强化;

明末

明末清初,社会剧烈动荡,阶级矛盾尖锐,统治危机日益

加深;

商品

商品经济发展,市民阶层壮大,倡导个性解放的新思想出

想出现。(任意2点4分)

历史价值:朱熹的君臣观从哲学高度论证君臣秩序的合理性,有利于维护统治,稳定社会秩序;(2分)

黄宗羲的君臣观冲击了君主专制统治,影响了后世的反专制斗争。(2分)

28.【答案】示例

观点一:明代的“专制皇权”特性突出。

明代废除了历代以来的宰相制度,六部直接听命于皇帝,皇帝集决策权与行政权于一身,君主专制大大增强。后又设立内阁帮皇帝处理政务,但无法定权力,只是皇帝的内侍机构。明中后期皇帝经常不上朝理政,纵容宦官专权。另外设立特务机构锦衣卫,不经正常司法程序,侦缉办案。君臣共治传统被破坏无遗,明代政治日益黑暗。

观点二:明代没有汉唐那般气度,更加保守内敛。

明代开国后,无视宋元以来商业贸易的蓬勃发展趋势,对内大力推行重农抑商政策;对外实行“海禁”,只有朝贡贸易相对繁荣,但不久后也缩减规模。军事上重修万里长城,采取防御战略;文化上推行八股取士,理学日益僵化。

同课章节目录