人教版地理七年级下册 第十章 极地地区 复习教案

文档属性

| 名称 | 人教版地理七年级下册 第十章 极地地区 复习教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 34.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-22 14:56:51 | ||

图片预览

文档简介

1261110012458700第十章 极地地区教学设计 两课时

第1课时

【教学重点和难点】

重点:极地地区的范围;独特的自然环境。

难点:为什么南极地区平均气温比北极地区低得多。

【课前准备】

学生课前准备:同学提供南极和北极的图片并制成演示文稿;由8位同学编写小品《八仙过海到南极》。

教学器材:多媒体设备、南北极地图

教学课件:反映南极和北极自然景观的图片。

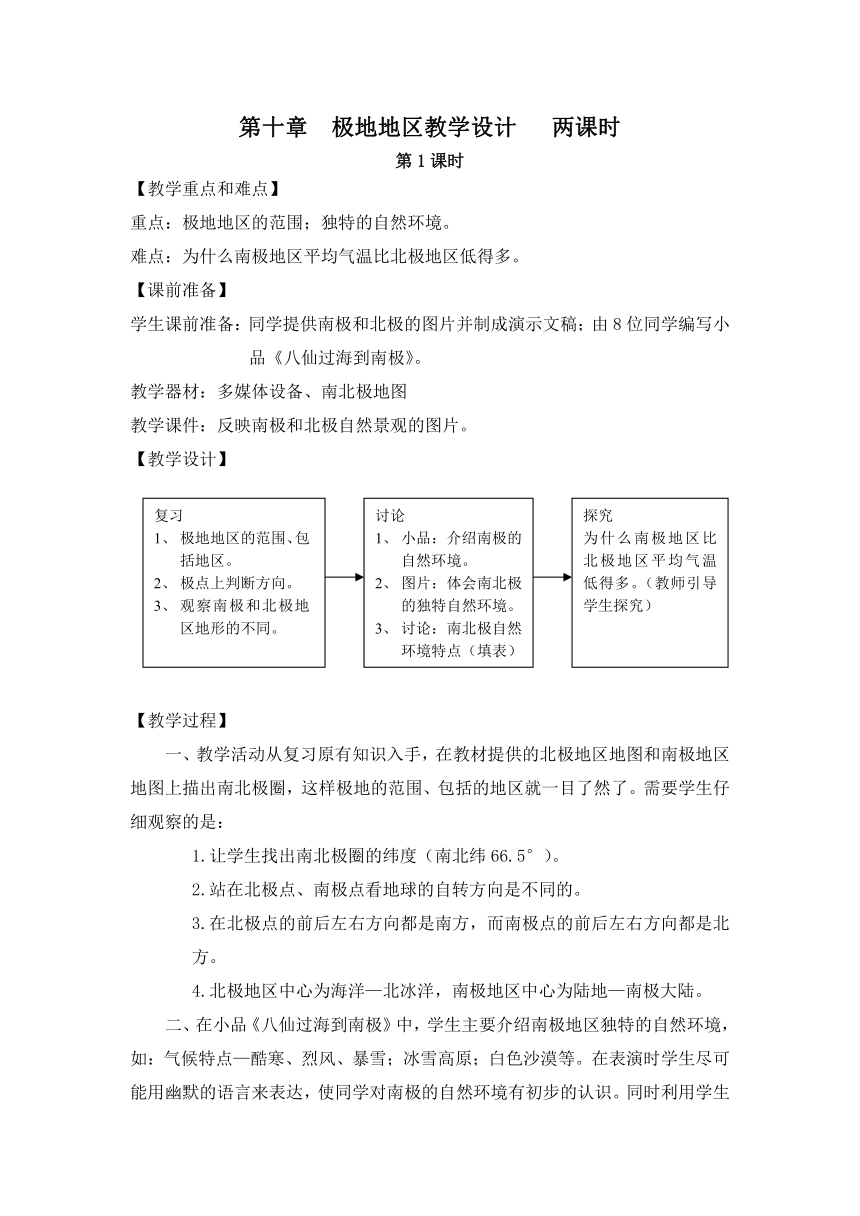

【教学设计】

171450089154035433008915403886200198120探究

为什么南极地区比北极地区平均气温低得多。(教师引导学生探究)

探究

为什么南极地区比北极地区平均气温低得多。(教师引导学生探究)

2057400198120讨论

小品:介绍南极的自然环境。

图片:体会南北极的独特自然环境。

讨论:南北极自然环境特点(填表)

讨论

小品:介绍南极的自然环境。

图片:体会南北极的独特自然环境。

讨论:南北极自然环境特点(填表)

114300198120复习

极地地区的范围、包括地区。

极点上判断方向。

观察南极和北极地区地形的不同。

复习

极地地区的范围、包括地区。

极点上判断方向。

观察南极和北极地区地形的不同。

【教学过程】

一、教学活动从复习原有知识入手,在教材提供的北极地区地图和南极地区地图上描出南北极圈,这样极地的范围、包括的地区就一目了然了。需要学生仔细观察的是:

1.让学生找出南北极圈的纬度(南北纬66.5°)。

2.站在北极点、南极点看地球的自转方向是不同的。

3.在北极点的前后左右方向都是南方,而南极点的前后左右方向都是北方。

4.北极地区中心为海洋—北冰洋,南极地区中心为陆地—南极大陆。

二、在小品《八仙过海到南极》中,学生主要介绍南极地区独特的自然环境,如:气候特点—酷寒、烈风、暴雪;冰雪高原;白色沙漠等。在表演时学生尽可能用幽默的语言来表达,使同学对南极的自然环境有初步的认识。同时利用学生搜集到的南北极图片、教材中的阅读材料“穿越南极”,把这种认识引向深入。在组织学生讨论时,让学生把对南北极的自然环境特点总结并填表使学生对南北极地区自然环境特点有一完整的认识

南北极地区自然环境特点

南极地区

北极地区

范围

海陆状况

气候特征

代表动物

三、学生阅读教材图“南、北极地区气温比较”,比较南、北极地区的年平均气温和最低气温,得出结论:南极地区的气温比北极地区低得多。教师提出探究课题,请同学们根据了解的知识,分析为什么南极地区的气温比北极地区低得多?

教师把学生探究的结论归纳并总结:

其主要原因是北极地区为海洋—北冰洋,南极地区为高原大陆,海洋散热慢,对阳光的反射率小。南极大陆地势高,大陆上覆盖着巨厚的冰层,冰面把90﹪的阳光反射回去,再加上有漫长的极夜,多烈风,所以南极的气温更低。

【教学点评】

本节课从原有知识入手,逐层深入地引导学生对极地地区的独特自然环境进行了解,并对学生进行探究意识的培养。在复习原有知识时,一定要培养学生的读图意识;小品从编写、排练到道具的选择都要教师进行引导,特别是在内容上,一定要体现南极的自然特点。在探究难点问题时,教师要注意引导,使学生充分运用以有知识来解决问题,学生在探究中才能体会到快乐。

极地地区第2课时

【教学重点和难点】

重点:1.食物链的含义。

2.《南极条约》主要内容。

难点:南大洋中的食物链的相互关系。

【课前准备】

学生课前准备:搜集南极地区食物链及《南极条约》的资料,并在教师的指导下整理制作成文稿和动画。(根据资料小组同学分析、探究南极地区海洋中的食物链,并根据食物链关系做成电脑动画,模拟鲸、海豚、企鹅、磷虾的食物关系,理解食物链被破坏后南极地区的自然环境会受到严重地影响。)

教学器材:多媒体设备

教学课件:资料、图片、文稿。

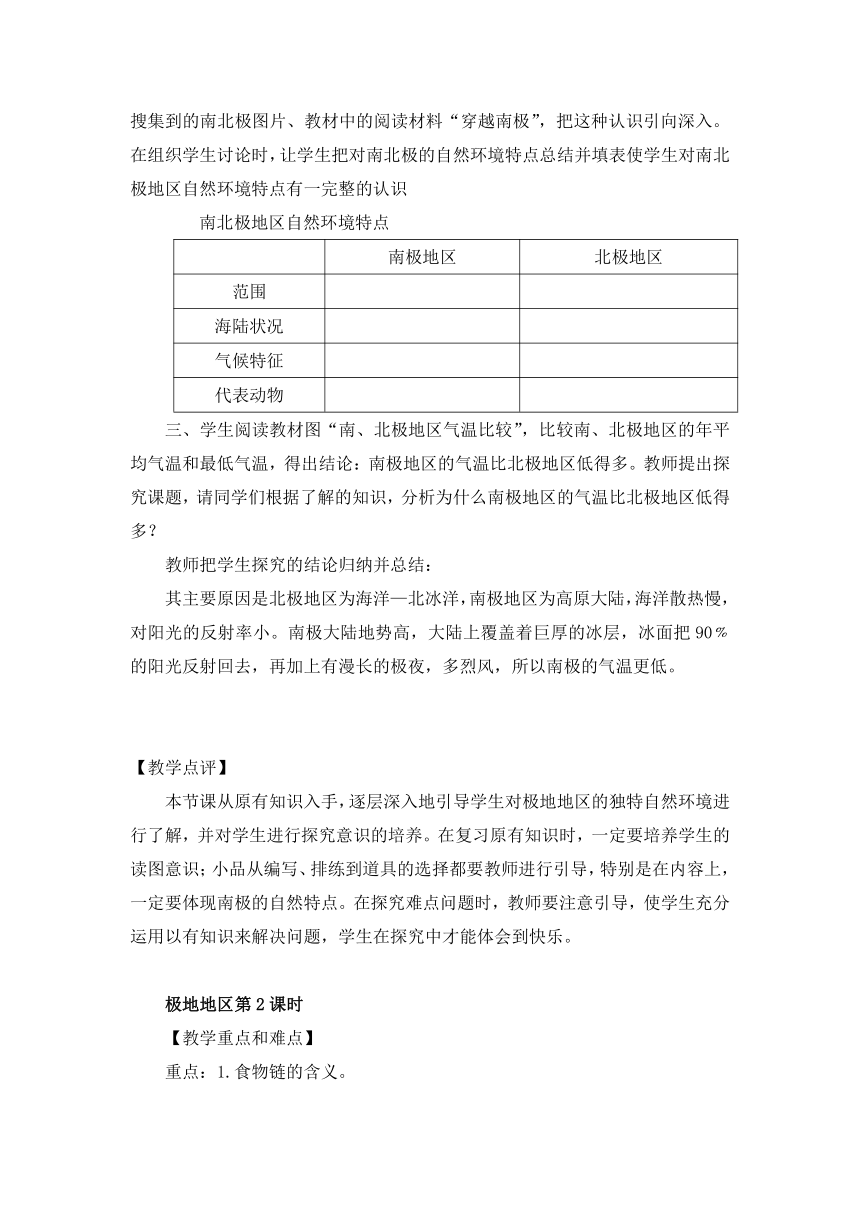

【教学设计】

377190099060学生活动:

小组讨论并发表看法—如何保护极地环境。

介绍《南极条约》的主要内容。

学生活动:

小组讨论并发表看法—如何保护极地环境。

介绍《南极条约》的主要内容。

182880099060学生探究:

介绍南极地区的动物及食物链的相互关系。

探讨食物链某个环节被破坏后,造成的危害及影响。

学生探究:

介绍南极地区的动物及食物链的相互关系。

探讨食物链某个环节被破坏后,造成的危害及影响。

099060资料介绍:

少数国家对极地地区动物资源的滥捕滥杀。

极地地区目前的环境状况。

资料介绍:

少数国家对极地地区动物资源的滥捕滥杀。

极地地区目前的环境状况。

33147009906014859000

2

【教学过程设计】

一、利用教材中《新华社报道》引出有关资料,极地地区的动物资源正在面临滥捕滥杀的威胁,同时,极地地区的环境越来越多地受人类地影响。课程的引入可以利用学生搜集的资料、图片、数据,用来说明极地地区面临的威胁。此时教师提出探究的问题:以南极地区为例,鲸鱼的大肆捕杀会对南极地区产生什么影响?引出学生的探究活动。

二、在探究活动中,首先由教师介绍南极地区的动物资源(图片),并介绍食物链的含义:所谓食物链,是指生物之间的弱肉强食、互相依存的食物关系,俗话说“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米啃泥底”,就生动而形象地比喻了这种相依为命地食物链关系。在南大洋地区的食物链是什么关系?学生依据手中的资料,分小组进行探究。教师在学生研究的基础上,对学生的讨论结果进行总结,并把学生制作的南极地区食物链金字塔让全体学生观看:这样学生对南极地区食物链的关系就一目了然了。(食物链金字塔图见课件资料)

在探究中,教师重点引导学生关注二个问题:

1.南极磷虾和南极鲸鱼在食物链中的重要作用。

2.过度捕捞磷虾、灭绝性捕捞鲸鱼的后果。

最后学生得出结论:南极地区的食物链相当脆弱,其中任何一环被打断,南大洋地区的整个食物链就会遭到破坏,进而会影响整个世界的海洋资源和环境。

三、如何保护极地地区的动物资源和环境,这一问题由学生分组讨论。在讨论的过程中,教师可以到各小组参与讨论,与学生一起发表自己的意见,鼓励学生提出好的建议。向学生介绍《南极条约》的主要内容,可以利用学生搜集的资料、图片,还可以利用教材的阅读资料《爱护地球上最后一片净土》、我国科学考察队员保护环境的图片教育学生,使他们树立爱护环境、保护环境的意识。

【教学点评】

本节内容中的难点是南极地区食物链的构成、食物链各环节被破坏后对南极地区及世界的环境影响。这一部分一定让学生认真分析资料,充分发表意见,同时教师要引导学生最终得出正确的答案。在对学生进行环境意识的教育时,应用正反两方面的事例。

第1课时

【教学重点和难点】

重点:极地地区的范围;独特的自然环境。

难点:为什么南极地区平均气温比北极地区低得多。

【课前准备】

学生课前准备:同学提供南极和北极的图片并制成演示文稿;由8位同学编写小品《八仙过海到南极》。

教学器材:多媒体设备、南北极地图

教学课件:反映南极和北极自然景观的图片。

【教学设计】

171450089154035433008915403886200198120探究

为什么南极地区比北极地区平均气温低得多。(教师引导学生探究)

探究

为什么南极地区比北极地区平均气温低得多。(教师引导学生探究)

2057400198120讨论

小品:介绍南极的自然环境。

图片:体会南北极的独特自然环境。

讨论:南北极自然环境特点(填表)

讨论

小品:介绍南极的自然环境。

图片:体会南北极的独特自然环境。

讨论:南北极自然环境特点(填表)

114300198120复习

极地地区的范围、包括地区。

极点上判断方向。

观察南极和北极地区地形的不同。

复习

极地地区的范围、包括地区。

极点上判断方向。

观察南极和北极地区地形的不同。

【教学过程】

一、教学活动从复习原有知识入手,在教材提供的北极地区地图和南极地区地图上描出南北极圈,这样极地的范围、包括的地区就一目了然了。需要学生仔细观察的是:

1.让学生找出南北极圈的纬度(南北纬66.5°)。

2.站在北极点、南极点看地球的自转方向是不同的。

3.在北极点的前后左右方向都是南方,而南极点的前后左右方向都是北方。

4.北极地区中心为海洋—北冰洋,南极地区中心为陆地—南极大陆。

二、在小品《八仙过海到南极》中,学生主要介绍南极地区独特的自然环境,如:气候特点—酷寒、烈风、暴雪;冰雪高原;白色沙漠等。在表演时学生尽可能用幽默的语言来表达,使同学对南极的自然环境有初步的认识。同时利用学生搜集到的南北极图片、教材中的阅读材料“穿越南极”,把这种认识引向深入。在组织学生讨论时,让学生把对南北极的自然环境特点总结并填表使学生对南北极地区自然环境特点有一完整的认识

南北极地区自然环境特点

南极地区

北极地区

范围

海陆状况

气候特征

代表动物

三、学生阅读教材图“南、北极地区气温比较”,比较南、北极地区的年平均气温和最低气温,得出结论:南极地区的气温比北极地区低得多。教师提出探究课题,请同学们根据了解的知识,分析为什么南极地区的气温比北极地区低得多?

教师把学生探究的结论归纳并总结:

其主要原因是北极地区为海洋—北冰洋,南极地区为高原大陆,海洋散热慢,对阳光的反射率小。南极大陆地势高,大陆上覆盖着巨厚的冰层,冰面把90﹪的阳光反射回去,再加上有漫长的极夜,多烈风,所以南极的气温更低。

【教学点评】

本节课从原有知识入手,逐层深入地引导学生对极地地区的独特自然环境进行了解,并对学生进行探究意识的培养。在复习原有知识时,一定要培养学生的读图意识;小品从编写、排练到道具的选择都要教师进行引导,特别是在内容上,一定要体现南极的自然特点。在探究难点问题时,教师要注意引导,使学生充分运用以有知识来解决问题,学生在探究中才能体会到快乐。

极地地区第2课时

【教学重点和难点】

重点:1.食物链的含义。

2.《南极条约》主要内容。

难点:南大洋中的食物链的相互关系。

【课前准备】

学生课前准备:搜集南极地区食物链及《南极条约》的资料,并在教师的指导下整理制作成文稿和动画。(根据资料小组同学分析、探究南极地区海洋中的食物链,并根据食物链关系做成电脑动画,模拟鲸、海豚、企鹅、磷虾的食物关系,理解食物链被破坏后南极地区的自然环境会受到严重地影响。)

教学器材:多媒体设备

教学课件:资料、图片、文稿。

【教学设计】

377190099060学生活动:

小组讨论并发表看法—如何保护极地环境。

介绍《南极条约》的主要内容。

学生活动:

小组讨论并发表看法—如何保护极地环境。

介绍《南极条约》的主要内容。

182880099060学生探究:

介绍南极地区的动物及食物链的相互关系。

探讨食物链某个环节被破坏后,造成的危害及影响。

学生探究:

介绍南极地区的动物及食物链的相互关系。

探讨食物链某个环节被破坏后,造成的危害及影响。

099060资料介绍:

少数国家对极地地区动物资源的滥捕滥杀。

极地地区目前的环境状况。

资料介绍:

少数国家对极地地区动物资源的滥捕滥杀。

极地地区目前的环境状况。

33147009906014859000

2

【教学过程设计】

一、利用教材中《新华社报道》引出有关资料,极地地区的动物资源正在面临滥捕滥杀的威胁,同时,极地地区的环境越来越多地受人类地影响。课程的引入可以利用学生搜集的资料、图片、数据,用来说明极地地区面临的威胁。此时教师提出探究的问题:以南极地区为例,鲸鱼的大肆捕杀会对南极地区产生什么影响?引出学生的探究活动。

二、在探究活动中,首先由教师介绍南极地区的动物资源(图片),并介绍食物链的含义:所谓食物链,是指生物之间的弱肉强食、互相依存的食物关系,俗话说“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米啃泥底”,就生动而形象地比喻了这种相依为命地食物链关系。在南大洋地区的食物链是什么关系?学生依据手中的资料,分小组进行探究。教师在学生研究的基础上,对学生的讨论结果进行总结,并把学生制作的南极地区食物链金字塔让全体学生观看:这样学生对南极地区食物链的关系就一目了然了。(食物链金字塔图见课件资料)

在探究中,教师重点引导学生关注二个问题:

1.南极磷虾和南极鲸鱼在食物链中的重要作用。

2.过度捕捞磷虾、灭绝性捕捞鲸鱼的后果。

最后学生得出结论:南极地区的食物链相当脆弱,其中任何一环被打断,南大洋地区的整个食物链就会遭到破坏,进而会影响整个世界的海洋资源和环境。

三、如何保护极地地区的动物资源和环境,这一问题由学生分组讨论。在讨论的过程中,教师可以到各小组参与讨论,与学生一起发表自己的意见,鼓励学生提出好的建议。向学生介绍《南极条约》的主要内容,可以利用学生搜集的资料、图片,还可以利用教材的阅读资料《爱护地球上最后一片净土》、我国科学考察队员保护环境的图片教育学生,使他们树立爱护环境、保护环境的意识。

【教学点评】

本节内容中的难点是南极地区食物链的构成、食物链各环节被破坏后对南极地区及世界的环境影响。这一部分一定让学生认真分析资料,充分发表意见,同时教师要引导学生最终得出正确的答案。在对学生进行环境意识的教育时,应用正反两方面的事例。