高中语文统编版选择性必修上册 《大卫科波菲尔》课件45张PPT

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册 《大卫科波菲尔》课件45张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-22 21:52:22 | ||

图片预览

文档简介

高二年级:高中语文选择性必修上

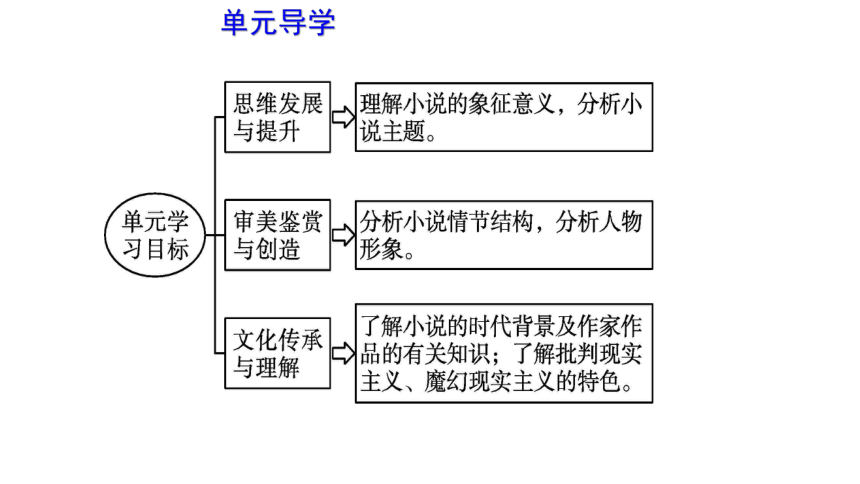

单元导学

单元导学

单元导读

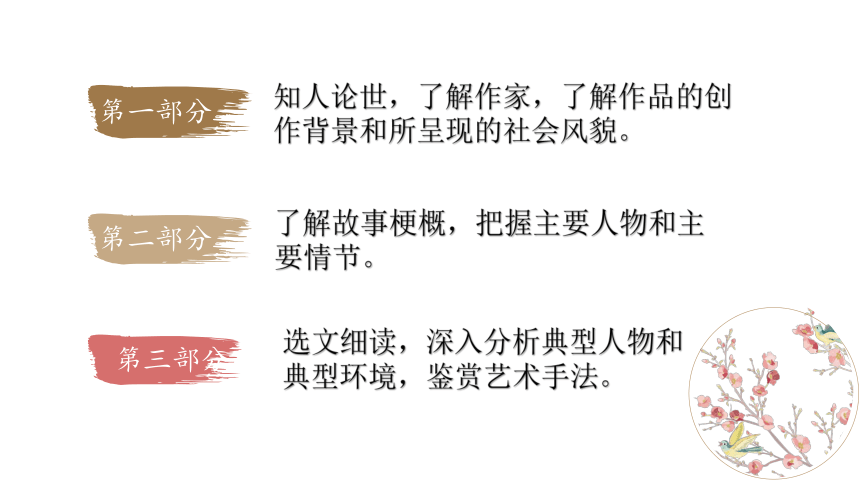

第一部分

第二部分

第三部分

知人论世,了解作家,了解作品的创作背景和所呈现的社会风貌。

了解故事梗概,把握主要人物和主要情节。

选文细读,深入分析典型人物和典型环境,鉴赏艺术手法。

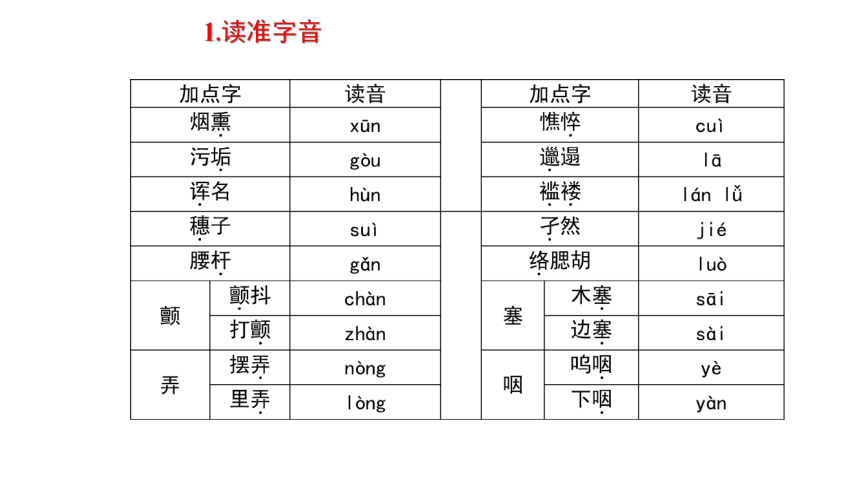

1.读准字音

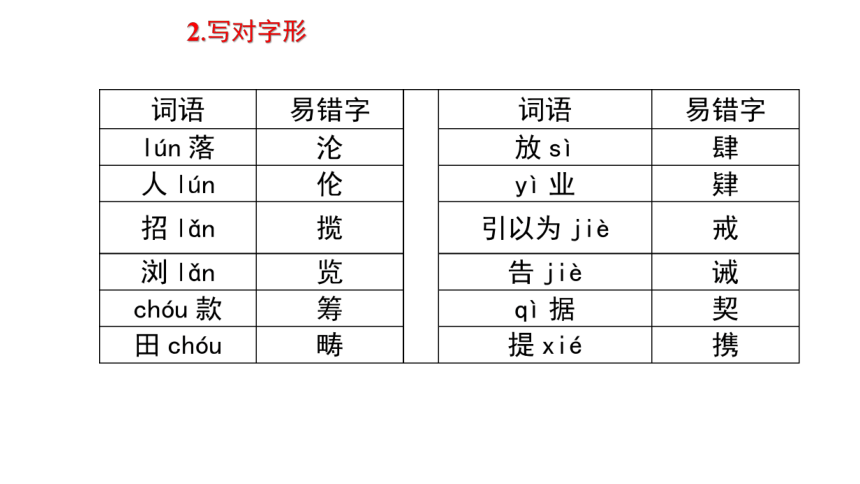

2.写对字形

3.掌握词语

3.掌握词语

文雅·优雅

4.词语辨析

局促不安·惶恐不安

4.词语辨析

自食其果·自食其力

4.词语辨析

狄更斯(1812—1870),英国著名小说家,19世纪著名批判现实主义作家。1837年他完成第一部长篇小说《匹克威克外传》。他一生创作了多部描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇的作品,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展作出了卓越的贡献。其代表作有《匹克威克外传》《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》《老古玩店》《大卫·科波菲尔》等。

关于作者

批判现实主义

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

创作手法——批判现实主义

狄更斯出身于社会底层,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,在狄更斯十二岁那年,因负债无力偿还,带着全家住进了马夏尔西债务人监狱。当时狄更斯在泰晤士河畔的华伦黑鞋油作坊当童工,比他大两岁的姐姐范妮在皇家音乐学院学习,全家人中只有他俩没有在狱中居住。1848年,范妮因患肺结核早逝,她的死使狄更斯非常悲伤,因为在众多兄弟姐妹中,只有他俩在才能、志趣上十分接近。范妮死后,狄更斯写下一篇七千字

的回忆文章,记录他俩一起度过的充

满艰辛的童年。狄更斯去世后,他的

好友福斯特在《狄更斯传》中首次

向公众披露了狄更斯的早年生活;小

说《大卫·科波菲尔》不少地方就取

材于作者亲历的生活(但又并非生活

实录)。

写作背景

节选前情节概述

这里节选的是第十一章,小说前面的情节是:大卫?科波菲尔出生前父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知世事险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给他。大卫遭到谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识了斯蒂福思、特雷德尔等人。母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通-格林比货行当童工。

《大卫·科波菲尔》是19世纪英国批判现实主义大师狄更斯的一部代表作。在这部具有强烈的自传色彩的小说里,

狄更斯借用“小大卫自身的历史和经验”,

从不少方面回顾和总结了自己的生活道路,反映了他的人生哲学和道德理想。

《大卫·科波菲尔》通过主人公大卫一生的悲欢离合,

多层次地揭示了当时社会的真实面貌,

突出地表现了金钱对婚姻、家庭和社会的腐蚀作用。

小说中一系列悲剧的形成都是金钱导致的。

摩德斯通骗娶大卫的母亲是觊觎她的财产;

爱弥丽的私奔是经受不起金钱的诱惑;

威克菲尔一家的痛苦,海姆的绝望,无一不是金钱造成的恶果。

而卑鄙小人希普也是在金钱诱惑下一步步堕落的,

最后落得个终身监禁的可耻下场。

狄更斯正是从人道主义的思想出发,暴露了金钱的罪恶,

从而揭开“维多利亚盛世”的美丽帷幕,显现出隐藏其后的社会真相。

小说节选部分,讲述的是大卫在十岁那年,进了谋得斯通-格林比货行当童工,并在此期间结识米考伯一家的故事。节选部分成功塑造了米考伯先生这一经典的文学形象。

理清文脉和主旨

文本研读——课下合作探究,课上交流

任务一 把握文章内容,理清情节结构

1.简要叙述米考伯一家的大体情况以及与大卫的关系。

2.小说是以什么为线索展开情节的?

3.小说以第一人称叙述,有什么好处?

4.文中昆宁先生有什么作用?

任务二 分析人物形象,揣摩人物心理

5.简要概括米考伯太太的形象特点。

6.小说是从哪些方面刻画米考伯先生的?

7.用第一人称“我”的角度去叙述事件只能限于“我”的所见所闻所感,小说是如何突破这一局限的?

1.简要叙述米考伯一家的大体情况以及与大卫的关系。

点拨:米考伯先生是个小职员,家里子女很多,生活十分艰难。这位先生满脑子都是发财致富的计划,可是无论他干什么活儿,却总是失败。他欠的债越来越多,最后终于全家住进了负债人监狱。大卫做童工挣的钱根本连肚子也填不饱,但他觉得米考伯一家比他更惨,所以他对这一家人非常同情。这时大卫才10岁,却整天为他们操心,想办法,奔波,他和米考伯夫妇之间结下了极其深厚的友谊。

2.小说是以什么为线索展开情节的?

点拨:以“我”的所见所闻为主要线索,展开情节。节选部分,米考伯一家的遭遇是“我”搬去他家之后展现出来的,“我”是小说的线索。

文本研读——教师点拨

3.小说以第一人称叙述,有什么好处?

点拨:①小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历。②小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。③人物心理刻画更为细腻,情感也更为动人,增加了小说的真实性、亲和力和亲切感。

4.文中昆宁先生有什么作用?

点拨:①昆宁先生是“我”的雇主。②推动情节发展,通过昆宁先生,“我”认识了米考伯一家,进而展开情节。

文本研读——教师点拨

5.简要概括米考伯太太的形象特点。

点拨:米考伯太太愚昧无知,能力低下且爱慕虚荣,她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,虽然她的“娘家人”也并没有出现;她不懂持家之道,她用典当生活用品的钱来大吃大喝。

6.小说是从哪些方面刻画米考伯先生的?

点拨:①在外貌上,米考伯衣衫破旧,却戴着显眼的衬衣硬领,外套前襟挂着单片眼镜;手持手杖,手杖上系有一对已褪色的大穗子,生动刻画了他硬要装体面却力不从心的可笑模样。②在语言上,他处处带着文雅的气派,说话中带着屈尊俯就以及喜欢卖弄学问的那种迂腐的味道。③在行为上,米考伯最显著的特点是得乐且乐,梦想有一天会时来运转,一副盲目乐观的样子。他收入不多却又爱慕虚荣,喜欢讲排场,所以常常是吃了上顿愁下顿,不得不四处举债。当陷入困境,债主上门逼债时,他会愁眉苦脸、伤心羞愧,拿着剃刀要往脖子上抹,想一死了之。而债主一走,顷刻之间他又把皮鞋擦得锃亮,摆出高贵的架势,哼着曲子出去了。他多次向大卫传授支出不能大于收入的道理,可自己总是陷于债务之中不能自拔。

文本研读——教师点拨

7.用第一人称“我”的角度去叙述事件只能限于“我”的所见所闻所感,小说是如何突破这一局限的?

点拨:作者写小说,并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容。

文本研读——教师点拨

狄更斯的童年是不幸的。父母虽然健在,但由于生活窘迫,对他的教育和前途规划颇为疏忽,所以狄更斯童年在家中的情况,并不亚于小说中的大卫。父亲负债入狱,他不得不在十岁就独立谋生,像大卫在货行那样去当童工。随后也像大卫一样,在律师事务所做学徒,学习速记;当记者,采访议会辩论……小说中有的段落,几乎是作家的自传。尽管如此,我们为什么说《大卫·科波菲尔》不是生活实录,而是艺术创造?

提示主要考虑小说与实录的区别,侧重于分析《大卫·科波菲尔》的特色。

文本研读——多维探究

文本研读——多维探究

点拨:观点一:《大卫·科波菲尔》是作者在亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术写法和表达技巧经过虚构、想象、加工而成的。它不像纪实文学那样完全取材于现实生活。其中的大卫是作者杜撰的一个人物,并不真实存在。作者只不过是采用第一人称叙事并融进了本人的许多生活经历而已,更多的还是文学创作,所以不具有那么高的真实性。

观点二:文学作品是来源于生活又高于生活的,狄更斯把他的创作方法概括为“经验想象,糅合为一”。尽管书中大卫幼年时跟母亲学字母的情景是他本人的亲身经历,大卫在母亲改嫁后,在极端孤寂的环境中阅读的正是他本人在那个年龄所读的书。母亲被折磨死后,大卫被送去当童工的年龄也正是狄更斯当童工时的年龄,然而,小说和实事完全不同:狄更斯不是孤儿,而他笔下的大卫却是“遗腹子”。同时,狄更斯又把自己父母的某些性格糅进了大卫的房东、推销商米考伯夫妇身上。

技法探究——人物漫画法

人物漫画法

漫画是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征的方法来达到强烈的讽刺效果。在描写人物肖像时,有时对人物的某一特点进行夸张描写,以充分反映人物的性格特点,往往能得到意想不到的效果。采用人物漫画法时,要注意夸张得适当、合理,这样读者看了才有真实感。人物漫画一般用于对人物的贬斥或讽刺。

狄更斯在塑造小说人物的过程中,运用了漫画家夸张和变形的手法,使这些人物能够产生巨大的喜剧效果。狄更斯用简单的语言风趣幽默地塑造了一个个栩栩如生的人物,给我们留下了鲜明难忘的印象。这些漫画人物充分展示了狄更斯小说的艺术魅力。那么,什么是漫画人物呢?在美学上,就是以简单而又夸张的手法使人物的某一特征更加明显突出,更具喜剧效果。它取自生活,却又高于生活;它不但是真实的,而且是典型的。我们可能不认识某个具体的米考伯、贝西或希普,但我们肯定认识他们所表现的那一类人。漫画人物一般超越了人物性格特征的起点,而是在这起点的延长线上运用变形、比拟、象征等方法去对人物进行肯定或否定,使其特征更加明显。它线条简练,形式稚拙,既有含蓄风趣的幽默,又有夸张变形的讽刺,有强烈的艺术美感。

示例:他倘若低头看,断然是看不到自己的脚尖的,中间隆起的那个部位,会把视线挡住。稀稀拉拉的花白头发,整齐地朝后梳拢着,蘸了水,没有一根错乱的。白皙的脸上,看不见一条皱纹,像刚出锅的馒头。由于胖,鼻子、眼睛就显得特别小;由于小,就显得格外专注有神。

请运用漫画式手法,描写一个人的外貌。100字左右。

迁移练笔

请运用漫画式手法,描写一个人的外貌。100字左右。

迁移练笔

经典示例:

吃了一吓,赶忙抬起头,却见一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

——鲁迅《故乡》之描写杨二嫂

点评:自私、油腔滑调的市侩杨二嫂的漫画像;脸“灰黄”而有“很深的皱纹”,眼“周围都肿得通红”,头戴“破毡帽”,那“像是松树皮”的手“又粗又笨而且开裂”的衰老麻木的闰土的漫画像。这些都是漫画描写的杰作。

最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知起于何时的癞疮疤。这虽然也在他身上,而看阿Q的意思,倒也似乎以为不足贵的,因为他讳说‘癞’以及一切近于‘赖’的音,后来推而广之,‘光’也讳,‘亮’也讳,再后来,连‘灯’‘烛’都讳了。

经典示例:

点评:鲁迅先生抓住阿Q外形上最引人注目的、最富幽默色彩的特征——头上的癞疮疤,以诙谐的语言进行了夸张的描写。为读者展现了一幅幽默的漫画。

塑造人物形象的方法——细节描写

细节描写的范围虽然很宽广,但主要还是用于刻画人物性格,塑造人物形象。那么,我们如何鉴赏有关人物的细节描写呢?

一、从个性化语言描写角度去鉴赏

语言是心理的外在表现形式,人物的心理通过语言向外界传达。人在紧张的状态下的语言会与平时不同。鉴赏时只要抓住这些不同,就能体会到人物的内心世界。如《故乡》中,鲁迅运用未见其人先闻其声的方法让杨二嫂出场。“‘哈!这模样了!胡子这么长了!’一种尖利的怪声突然大叫起来”,使“我吃了一吓”,将杨二嫂的泼悍、放肆很轻易地展现了出来。

二、从个性动作描写角度去鉴赏

动作描写是文学作品中塑造人物最为重要、也是最常用的一种方法,人物形象正是在言行中立起来的。鲁迅的《阿Q正传》中有一段阿Q刑前画押的细节描写:“要画圆圈了,那手捏着笔却只是抖。于是那人替他将纸铺在地上,阿Q伏下去,使尽了平生的力气画圆圈。他生怕被人笑话,立志要画得圆,但这可恶的笔不但很沉重,并且不听话,刚刚一抖一抖的几乎要合缝,却又向外一耸,画成瓜子模样了。”这个行为细节,具体、形象、生动地反映了阿Q的性格特点——直到死还恪守着自欺欺人的“精神胜利法”。当人们读到这一细节描写时,谁又能不觉得阿Q的可笑、可悲和可怜呢?

塑造人物形象的方法——细节描写

三、从特殊外貌描写角度去鉴赏

外貌描写是对人物的外貌特征(包括人物的容貌、衣着、神态、体型、姿态等等)进行描写。外貌描写对于交代人物身份、推动故事情节、塑造人物形象和揭示作品主题有着重要作用。在文学作品中,恰当地运用外貌描写可将人物性格表现得更充分,使人物形象更加丰满真实,使作品主题得到深化。如,《变色龙》中通过对奥楚蔑洛夫将军大衣穿了又脱、脱了又穿的细节描写,淋漓尽致地勾画出他“变色”过程中的丑态以及他卑劣的心理活动。

总之,全方位体会人物的性格特征需要面面俱到,要抓住不同的细节描写来进行细致分析、感悟。作家的作品中都是综合使用这些细节描写的,我们要学会辨别、思考、赏析这些细节描写,从而抓住人物的神采、灵魂。

细节描写的作用一般有:①刻画人物形象;②深化主题;③推动情节的发展,营造氛围;④渲染时代气氛、地方特色;⑤暗示、影射。

拓展训练

阅读下面的文字,完成第1~3题。

棋 王 茨园

童年乃至少年时,爹很让六顺引以为豪。

那时候,六顺从集市上走过,总有人指着他跟人介绍:“瞧,这就是果园村棋王的儿子!”于是,六顺就能得到许多笑脸,也就有了无法言喻的自豪。

在六顺的记忆里,本村和附近村落的一些人常来找他爹对弈。当然,结局多是他爹赢。时间一长,爹就有了“棋王”的称呼。

六顺爹赢了,兴致颇高,笑眯眯地吩咐一直站在他身后观棋的六顺娘烧火做饭,打酒招待自己的手下败将。客人们边恭维六顺爹的棋艺边起身作势要走,六顺爹便满面红光地伸手去拦:“回去干啥?已经到了饭点了,就在这里搭个伙吧!”于是,客人就半推半就地留下了。当然,也不是每次都由六顺爹破费的,几个常客来下棋时,总有人忘不了拎上半斤猪下水或一瓶老白干什么的。

在爹的熏陶下,六顺也爱上了下象棋。不过,棋艺却总无长进,常输。

六顺长大后在城里上班。那年休假时回家,晚上一家人围坐在一起没说上几句话,爹问:“你棋下得咋样了?”

“不咋样。”六顺说。

见六顺爹一脸不高兴,六顺娘便忙赔了笑问:“他爹,你给咱孩子指点指点?”

六顺爹抬眼看了看六顺娘,“嗯”了声。于是,六顺娘把棋盘摆在了父子俩面前。

“学着点。”六顺爹说着,身子并不动,只是示意六顺摆好棋子。

拱卒,跳马,飞象,出车……仅是两袋烟的工夫,六顺赢了。

六顺愣了一阵子,恍然明白了什么,不由忿然,冲爹说:“你为啥让我?”

爹脸一阵红,一阵白,说:“好,我不让你了,咱再下一盘!”

仍是六顺赢了。

六顺看着爹,爹看着六顺。

六顺出去方便时,娘随后跟了出来,轻轻拍了他一下,说:“憨娃,你就不能让让你爹吗?”“我让他?”六顺不解地说一句,转身返回屋里。

爹已重新摆好了棋局,两军再度对垒。紧要处,六顺无意中一抬眼,见娘站在爹背后不住地冲他努嘴,手也就不由得软了。

在六顺的记忆里,娘没少吃苦。娘很小的时候,爹妈就去世了,娘是在她叔叔家长大的。娘年轻时是十里八乡出了名的俊姑娘,想追她的后生可不止一两个,现在常上门下棋的老头中,有几个就是娘当年的“粉丝”,娘却偏偏嫁给了各方面都很普通、爱下棋的爹。娘后来对六顺说:“你爹对我是真好,跟了他心里踏实。”就是现在,娘已经五十出头的人了,可不像村里同龄女人那样显老。打他记事起,就常听村里有些婆娘在背后嚼舌头编派娘。娘的为人六顺清楚,娘从不跟男人们随便开玩笑。长大了,六顺知道那些人是在嫉妒娘。

拓展训练

“让你两盘,就不知道你是老几了?”六顺爹赢了,高兴,俯过身来,拍拍六顺,说。

“毕竟你是棋王嘛!”六顺讪讪地说。

改天,六顺找了山里常和爹下棋的几个老头下了棋,一败涂地。六顺便问:“你们真的赢不了我爹?”“他是‘棋王’嘛,谁能赢得了他呢?”老头们相视一笑,岔开了话题。忽地,六顺感到了从没有过的羞愧。

六顺一夜未眠,躺在床上翻来覆去的。

次日,娘问他:“昨晚听到你折腾了一晚上。咋一直睡不着?是不习惯了咱乡下的硬板床吗?”六顺带着怒气盯着娘,说:“我爹的棋其实下得不咋样。”娘一愣,脸不由一红,支吾着说句“以后你让着你爹点就是了”便避开了六顺的目光。

六顺走时,娘送他。路上,六顺忍了几忍,还是说了:“娘,以后俺爹下棋你可别再往俺爹身后站了。”“人活一世,有个荣誉也不容易,再说,你爹也是半截身子入土的人了,就让他这么当个棋王吧。”六顺娘说这话时,脸上的表情平静如水。

拓展训练

1.下列对小说思想内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说刻画人物非常出色,不仅六顺和六顺爹娘有着鲜明的个性,就连着墨不多的几个前来下棋的村民,也给读者留下了深刻的印象。

B.六顺娘是一个爱慕虚荣、极端自私的农村妇女,她直接要求六顺让棋,即便六顺表达不满之后仍然无动于衷,“脸上的表情平静如水”。

C.六顺是小说中不可或缺的中心人物,他对爹的感情经历了由“自豪”到“羞愧”的变化过程,这种感情变化起到了推动情节发展的作用。

D.本文篇幅不长,但情节较为曲折,叙事有波澜,构思颇具匠心;语言平实而富有意蕴,字里行间隐含着丰富的潜台词。

拓展训练

答案:B

解析:B项,“爱慕虚荣、极端自私”“无动于衷”分析不当。选项中既考查人物形象(六顺娘),又考查细节描写。从小说中的细节来看,六顺娘是一个善良宽容、体贴贤惠的农村妇女。如:她一直站在丈夫身后观棋,暗中使眼色让棋友、儿子让棋,可谓用心良苦。不懂棋,却总陪伴丈夫做他喜欢的事情,默默关注,暗中忧心;私下使眼色助丈夫“赢棋”,不辞辛劳做饭菜招待丈夫的棋友,从不埋怨、唠叨;在儿子得知真相后,还极力劝阻儿子,要求儿子让棋,不愿让丈夫知道真相。这些细节,都表明六顺娘的善良、体贴。而“脸上的表情平静如水”这一神态描写,表明六顺娘看似没有原则地维护六顺爹的虚名、尊严,实则固执地体谅丈夫,让丈夫心有所乐,算是对丈夫平日待她的回馈。这就是她爱的原则与方式。

拓展训练

2.小说刻画六顺爹这个人物时,细节描写十分精彩。请列举两例加以赏析。

参考答案:

①“‘学着点。’六顺爹说着,身子并不动,只是示意六顺摆好棋子。”此处抓住六顺爹的语言、动作、神态等细节,凸显了六顺爹架子大、爱显摆、自我感觉良好的性格特点。

②“‘让你两盘,就不知道你是老几了?’六顺爹赢了,高兴,俯过身来,拍拍六顺,说。”儿子让了棋,爹不仅看不出来,还扬扬自得地教训人;“俯过身来,拍拍六顺,说”三个短句,一句一个动作,胜利者的得意溢于言表。这些细节充分展示了六顺爹好胜心强、缺乏自知之明、喜怒形于色的性格特点。

解析:本题考查关于刻画六顺爹这一形象时的细节描写,要求举例并赏析。在答题时,应回到文本,找出关于六顺爹的描写文字。

拓展训练

3.小说在叙事过程中,设有多处伏笔。请简要分析这种写法的作用。

参考答案:

①文中,六顺娘“一直站在他身后观棋”“仅是两袋烟的工夫,六顺赢了”“老头们相视一笑”等伏笔为“棋王”名不副实做了充分铺垫。

②这些伏笔既增添了小说情节的波澜,又使故事的结局合乎情理。

解析:此题考查学生分析小说伏笔的能力。阅读时要留意人物异乎寻常的语言、动作、神态、外貌和心理等细节描写;留意文中对后文有推动或暗示作用的特定情节或背景交代。留意文中反复出现或重点描写的特定物品。根据题干要求,答题时,要先找出几处埋下伏笔的语句,然后结合着伏笔的一般性作用分析这几处伏笔在文中的作用。

拓展训练

单元导学

单元导学

单元导读

第一部分

第二部分

第三部分

知人论世,了解作家,了解作品的创作背景和所呈现的社会风貌。

了解故事梗概,把握主要人物和主要情节。

选文细读,深入分析典型人物和典型环境,鉴赏艺术手法。

1.读准字音

2.写对字形

3.掌握词语

3.掌握词语

文雅·优雅

4.词语辨析

局促不安·惶恐不安

4.词语辨析

自食其果·自食其力

4.词语辨析

狄更斯(1812—1870),英国著名小说家,19世纪著名批判现实主义作家。1837年他完成第一部长篇小说《匹克威克外传》。他一生创作了多部描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇的作品,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展作出了卓越的贡献。其代表作有《匹克威克外传》《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》《老古玩店》《大卫·科波菲尔》等。

关于作者

批判现实主义

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

创作手法——批判现实主义

狄更斯出身于社会底层,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,在狄更斯十二岁那年,因负债无力偿还,带着全家住进了马夏尔西债务人监狱。当时狄更斯在泰晤士河畔的华伦黑鞋油作坊当童工,比他大两岁的姐姐范妮在皇家音乐学院学习,全家人中只有他俩没有在狱中居住。1848年,范妮因患肺结核早逝,她的死使狄更斯非常悲伤,因为在众多兄弟姐妹中,只有他俩在才能、志趣上十分接近。范妮死后,狄更斯写下一篇七千字

的回忆文章,记录他俩一起度过的充

满艰辛的童年。狄更斯去世后,他的

好友福斯特在《狄更斯传》中首次

向公众披露了狄更斯的早年生活;小

说《大卫·科波菲尔》不少地方就取

材于作者亲历的生活(但又并非生活

实录)。

写作背景

节选前情节概述

这里节选的是第十一章,小说前面的情节是:大卫?科波菲尔出生前父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知世事险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给他。大卫遭到谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识了斯蒂福思、特雷德尔等人。母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通-格林比货行当童工。

《大卫·科波菲尔》是19世纪英国批判现实主义大师狄更斯的一部代表作。在这部具有强烈的自传色彩的小说里,

狄更斯借用“小大卫自身的历史和经验”,

从不少方面回顾和总结了自己的生活道路,反映了他的人生哲学和道德理想。

《大卫·科波菲尔》通过主人公大卫一生的悲欢离合,

多层次地揭示了当时社会的真实面貌,

突出地表现了金钱对婚姻、家庭和社会的腐蚀作用。

小说中一系列悲剧的形成都是金钱导致的。

摩德斯通骗娶大卫的母亲是觊觎她的财产;

爱弥丽的私奔是经受不起金钱的诱惑;

威克菲尔一家的痛苦,海姆的绝望,无一不是金钱造成的恶果。

而卑鄙小人希普也是在金钱诱惑下一步步堕落的,

最后落得个终身监禁的可耻下场。

狄更斯正是从人道主义的思想出发,暴露了金钱的罪恶,

从而揭开“维多利亚盛世”的美丽帷幕,显现出隐藏其后的社会真相。

小说节选部分,讲述的是大卫在十岁那年,进了谋得斯通-格林比货行当童工,并在此期间结识米考伯一家的故事。节选部分成功塑造了米考伯先生这一经典的文学形象。

理清文脉和主旨

文本研读——课下合作探究,课上交流

任务一 把握文章内容,理清情节结构

1.简要叙述米考伯一家的大体情况以及与大卫的关系。

2.小说是以什么为线索展开情节的?

3.小说以第一人称叙述,有什么好处?

4.文中昆宁先生有什么作用?

任务二 分析人物形象,揣摩人物心理

5.简要概括米考伯太太的形象特点。

6.小说是从哪些方面刻画米考伯先生的?

7.用第一人称“我”的角度去叙述事件只能限于“我”的所见所闻所感,小说是如何突破这一局限的?

1.简要叙述米考伯一家的大体情况以及与大卫的关系。

点拨:米考伯先生是个小职员,家里子女很多,生活十分艰难。这位先生满脑子都是发财致富的计划,可是无论他干什么活儿,却总是失败。他欠的债越来越多,最后终于全家住进了负债人监狱。大卫做童工挣的钱根本连肚子也填不饱,但他觉得米考伯一家比他更惨,所以他对这一家人非常同情。这时大卫才10岁,却整天为他们操心,想办法,奔波,他和米考伯夫妇之间结下了极其深厚的友谊。

2.小说是以什么为线索展开情节的?

点拨:以“我”的所见所闻为主要线索,展开情节。节选部分,米考伯一家的遭遇是“我”搬去他家之后展现出来的,“我”是小说的线索。

文本研读——教师点拨

3.小说以第一人称叙述,有什么好处?

点拨:①小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历。②小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。③人物心理刻画更为细腻,情感也更为动人,增加了小说的真实性、亲和力和亲切感。

4.文中昆宁先生有什么作用?

点拨:①昆宁先生是“我”的雇主。②推动情节发展,通过昆宁先生,“我”认识了米考伯一家,进而展开情节。

文本研读——教师点拨

5.简要概括米考伯太太的形象特点。

点拨:米考伯太太愚昧无知,能力低下且爱慕虚荣,她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,虽然她的“娘家人”也并没有出现;她不懂持家之道,她用典当生活用品的钱来大吃大喝。

6.小说是从哪些方面刻画米考伯先生的?

点拨:①在外貌上,米考伯衣衫破旧,却戴着显眼的衬衣硬领,外套前襟挂着单片眼镜;手持手杖,手杖上系有一对已褪色的大穗子,生动刻画了他硬要装体面却力不从心的可笑模样。②在语言上,他处处带着文雅的气派,说话中带着屈尊俯就以及喜欢卖弄学问的那种迂腐的味道。③在行为上,米考伯最显著的特点是得乐且乐,梦想有一天会时来运转,一副盲目乐观的样子。他收入不多却又爱慕虚荣,喜欢讲排场,所以常常是吃了上顿愁下顿,不得不四处举债。当陷入困境,债主上门逼债时,他会愁眉苦脸、伤心羞愧,拿着剃刀要往脖子上抹,想一死了之。而债主一走,顷刻之间他又把皮鞋擦得锃亮,摆出高贵的架势,哼着曲子出去了。他多次向大卫传授支出不能大于收入的道理,可自己总是陷于债务之中不能自拔。

文本研读——教师点拨

7.用第一人称“我”的角度去叙述事件只能限于“我”的所见所闻所感,小说是如何突破这一局限的?

点拨:作者写小说,并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容。

文本研读——教师点拨

狄更斯的童年是不幸的。父母虽然健在,但由于生活窘迫,对他的教育和前途规划颇为疏忽,所以狄更斯童年在家中的情况,并不亚于小说中的大卫。父亲负债入狱,他不得不在十岁就独立谋生,像大卫在货行那样去当童工。随后也像大卫一样,在律师事务所做学徒,学习速记;当记者,采访议会辩论……小说中有的段落,几乎是作家的自传。尽管如此,我们为什么说《大卫·科波菲尔》不是生活实录,而是艺术创造?

提示主要考虑小说与实录的区别,侧重于分析《大卫·科波菲尔》的特色。

文本研读——多维探究

文本研读——多维探究

点拨:观点一:《大卫·科波菲尔》是作者在亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术写法和表达技巧经过虚构、想象、加工而成的。它不像纪实文学那样完全取材于现实生活。其中的大卫是作者杜撰的一个人物,并不真实存在。作者只不过是采用第一人称叙事并融进了本人的许多生活经历而已,更多的还是文学创作,所以不具有那么高的真实性。

观点二:文学作品是来源于生活又高于生活的,狄更斯把他的创作方法概括为“经验想象,糅合为一”。尽管书中大卫幼年时跟母亲学字母的情景是他本人的亲身经历,大卫在母亲改嫁后,在极端孤寂的环境中阅读的正是他本人在那个年龄所读的书。母亲被折磨死后,大卫被送去当童工的年龄也正是狄更斯当童工时的年龄,然而,小说和实事完全不同:狄更斯不是孤儿,而他笔下的大卫却是“遗腹子”。同时,狄更斯又把自己父母的某些性格糅进了大卫的房东、推销商米考伯夫妇身上。

技法探究——人物漫画法

人物漫画法

漫画是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征的方法来达到强烈的讽刺效果。在描写人物肖像时,有时对人物的某一特点进行夸张描写,以充分反映人物的性格特点,往往能得到意想不到的效果。采用人物漫画法时,要注意夸张得适当、合理,这样读者看了才有真实感。人物漫画一般用于对人物的贬斥或讽刺。

狄更斯在塑造小说人物的过程中,运用了漫画家夸张和变形的手法,使这些人物能够产生巨大的喜剧效果。狄更斯用简单的语言风趣幽默地塑造了一个个栩栩如生的人物,给我们留下了鲜明难忘的印象。这些漫画人物充分展示了狄更斯小说的艺术魅力。那么,什么是漫画人物呢?在美学上,就是以简单而又夸张的手法使人物的某一特征更加明显突出,更具喜剧效果。它取自生活,却又高于生活;它不但是真实的,而且是典型的。我们可能不认识某个具体的米考伯、贝西或希普,但我们肯定认识他们所表现的那一类人。漫画人物一般超越了人物性格特征的起点,而是在这起点的延长线上运用变形、比拟、象征等方法去对人物进行肯定或否定,使其特征更加明显。它线条简练,形式稚拙,既有含蓄风趣的幽默,又有夸张变形的讽刺,有强烈的艺术美感。

示例:他倘若低头看,断然是看不到自己的脚尖的,中间隆起的那个部位,会把视线挡住。稀稀拉拉的花白头发,整齐地朝后梳拢着,蘸了水,没有一根错乱的。白皙的脸上,看不见一条皱纹,像刚出锅的馒头。由于胖,鼻子、眼睛就显得特别小;由于小,就显得格外专注有神。

请运用漫画式手法,描写一个人的外貌。100字左右。

迁移练笔

请运用漫画式手法,描写一个人的外貌。100字左右。

迁移练笔

经典示例:

吃了一吓,赶忙抬起头,却见一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

——鲁迅《故乡》之描写杨二嫂

点评:自私、油腔滑调的市侩杨二嫂的漫画像;脸“灰黄”而有“很深的皱纹”,眼“周围都肿得通红”,头戴“破毡帽”,那“像是松树皮”的手“又粗又笨而且开裂”的衰老麻木的闰土的漫画像。这些都是漫画描写的杰作。

最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知起于何时的癞疮疤。这虽然也在他身上,而看阿Q的意思,倒也似乎以为不足贵的,因为他讳说‘癞’以及一切近于‘赖’的音,后来推而广之,‘光’也讳,‘亮’也讳,再后来,连‘灯’‘烛’都讳了。

经典示例:

点评:鲁迅先生抓住阿Q外形上最引人注目的、最富幽默色彩的特征——头上的癞疮疤,以诙谐的语言进行了夸张的描写。为读者展现了一幅幽默的漫画。

塑造人物形象的方法——细节描写

细节描写的范围虽然很宽广,但主要还是用于刻画人物性格,塑造人物形象。那么,我们如何鉴赏有关人物的细节描写呢?

一、从个性化语言描写角度去鉴赏

语言是心理的外在表现形式,人物的心理通过语言向外界传达。人在紧张的状态下的语言会与平时不同。鉴赏时只要抓住这些不同,就能体会到人物的内心世界。如《故乡》中,鲁迅运用未见其人先闻其声的方法让杨二嫂出场。“‘哈!这模样了!胡子这么长了!’一种尖利的怪声突然大叫起来”,使“我吃了一吓”,将杨二嫂的泼悍、放肆很轻易地展现了出来。

二、从个性动作描写角度去鉴赏

动作描写是文学作品中塑造人物最为重要、也是最常用的一种方法,人物形象正是在言行中立起来的。鲁迅的《阿Q正传》中有一段阿Q刑前画押的细节描写:“要画圆圈了,那手捏着笔却只是抖。于是那人替他将纸铺在地上,阿Q伏下去,使尽了平生的力气画圆圈。他生怕被人笑话,立志要画得圆,但这可恶的笔不但很沉重,并且不听话,刚刚一抖一抖的几乎要合缝,却又向外一耸,画成瓜子模样了。”这个行为细节,具体、形象、生动地反映了阿Q的性格特点——直到死还恪守着自欺欺人的“精神胜利法”。当人们读到这一细节描写时,谁又能不觉得阿Q的可笑、可悲和可怜呢?

塑造人物形象的方法——细节描写

三、从特殊外貌描写角度去鉴赏

外貌描写是对人物的外貌特征(包括人物的容貌、衣着、神态、体型、姿态等等)进行描写。外貌描写对于交代人物身份、推动故事情节、塑造人物形象和揭示作品主题有着重要作用。在文学作品中,恰当地运用外貌描写可将人物性格表现得更充分,使人物形象更加丰满真实,使作品主题得到深化。如,《变色龙》中通过对奥楚蔑洛夫将军大衣穿了又脱、脱了又穿的细节描写,淋漓尽致地勾画出他“变色”过程中的丑态以及他卑劣的心理活动。

总之,全方位体会人物的性格特征需要面面俱到,要抓住不同的细节描写来进行细致分析、感悟。作家的作品中都是综合使用这些细节描写的,我们要学会辨别、思考、赏析这些细节描写,从而抓住人物的神采、灵魂。

细节描写的作用一般有:①刻画人物形象;②深化主题;③推动情节的发展,营造氛围;④渲染时代气氛、地方特色;⑤暗示、影射。

拓展训练

阅读下面的文字,完成第1~3题。

棋 王 茨园

童年乃至少年时,爹很让六顺引以为豪。

那时候,六顺从集市上走过,总有人指着他跟人介绍:“瞧,这就是果园村棋王的儿子!”于是,六顺就能得到许多笑脸,也就有了无法言喻的自豪。

在六顺的记忆里,本村和附近村落的一些人常来找他爹对弈。当然,结局多是他爹赢。时间一长,爹就有了“棋王”的称呼。

六顺爹赢了,兴致颇高,笑眯眯地吩咐一直站在他身后观棋的六顺娘烧火做饭,打酒招待自己的手下败将。客人们边恭维六顺爹的棋艺边起身作势要走,六顺爹便满面红光地伸手去拦:“回去干啥?已经到了饭点了,就在这里搭个伙吧!”于是,客人就半推半就地留下了。当然,也不是每次都由六顺爹破费的,几个常客来下棋时,总有人忘不了拎上半斤猪下水或一瓶老白干什么的。

在爹的熏陶下,六顺也爱上了下象棋。不过,棋艺却总无长进,常输。

六顺长大后在城里上班。那年休假时回家,晚上一家人围坐在一起没说上几句话,爹问:“你棋下得咋样了?”

“不咋样。”六顺说。

见六顺爹一脸不高兴,六顺娘便忙赔了笑问:“他爹,你给咱孩子指点指点?”

六顺爹抬眼看了看六顺娘,“嗯”了声。于是,六顺娘把棋盘摆在了父子俩面前。

“学着点。”六顺爹说着,身子并不动,只是示意六顺摆好棋子。

拱卒,跳马,飞象,出车……仅是两袋烟的工夫,六顺赢了。

六顺愣了一阵子,恍然明白了什么,不由忿然,冲爹说:“你为啥让我?”

爹脸一阵红,一阵白,说:“好,我不让你了,咱再下一盘!”

仍是六顺赢了。

六顺看着爹,爹看着六顺。

六顺出去方便时,娘随后跟了出来,轻轻拍了他一下,说:“憨娃,你就不能让让你爹吗?”“我让他?”六顺不解地说一句,转身返回屋里。

爹已重新摆好了棋局,两军再度对垒。紧要处,六顺无意中一抬眼,见娘站在爹背后不住地冲他努嘴,手也就不由得软了。

在六顺的记忆里,娘没少吃苦。娘很小的时候,爹妈就去世了,娘是在她叔叔家长大的。娘年轻时是十里八乡出了名的俊姑娘,想追她的后生可不止一两个,现在常上门下棋的老头中,有几个就是娘当年的“粉丝”,娘却偏偏嫁给了各方面都很普通、爱下棋的爹。娘后来对六顺说:“你爹对我是真好,跟了他心里踏实。”就是现在,娘已经五十出头的人了,可不像村里同龄女人那样显老。打他记事起,就常听村里有些婆娘在背后嚼舌头编派娘。娘的为人六顺清楚,娘从不跟男人们随便开玩笑。长大了,六顺知道那些人是在嫉妒娘。

拓展训练

“让你两盘,就不知道你是老几了?”六顺爹赢了,高兴,俯过身来,拍拍六顺,说。

“毕竟你是棋王嘛!”六顺讪讪地说。

改天,六顺找了山里常和爹下棋的几个老头下了棋,一败涂地。六顺便问:“你们真的赢不了我爹?”“他是‘棋王’嘛,谁能赢得了他呢?”老头们相视一笑,岔开了话题。忽地,六顺感到了从没有过的羞愧。

六顺一夜未眠,躺在床上翻来覆去的。

次日,娘问他:“昨晚听到你折腾了一晚上。咋一直睡不着?是不习惯了咱乡下的硬板床吗?”六顺带着怒气盯着娘,说:“我爹的棋其实下得不咋样。”娘一愣,脸不由一红,支吾着说句“以后你让着你爹点就是了”便避开了六顺的目光。

六顺走时,娘送他。路上,六顺忍了几忍,还是说了:“娘,以后俺爹下棋你可别再往俺爹身后站了。”“人活一世,有个荣誉也不容易,再说,你爹也是半截身子入土的人了,就让他这么当个棋王吧。”六顺娘说这话时,脸上的表情平静如水。

拓展训练

1.下列对小说思想内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说刻画人物非常出色,不仅六顺和六顺爹娘有着鲜明的个性,就连着墨不多的几个前来下棋的村民,也给读者留下了深刻的印象。

B.六顺娘是一个爱慕虚荣、极端自私的农村妇女,她直接要求六顺让棋,即便六顺表达不满之后仍然无动于衷,“脸上的表情平静如水”。

C.六顺是小说中不可或缺的中心人物,他对爹的感情经历了由“自豪”到“羞愧”的变化过程,这种感情变化起到了推动情节发展的作用。

D.本文篇幅不长,但情节较为曲折,叙事有波澜,构思颇具匠心;语言平实而富有意蕴,字里行间隐含着丰富的潜台词。

拓展训练

答案:B

解析:B项,“爱慕虚荣、极端自私”“无动于衷”分析不当。选项中既考查人物形象(六顺娘),又考查细节描写。从小说中的细节来看,六顺娘是一个善良宽容、体贴贤惠的农村妇女。如:她一直站在丈夫身后观棋,暗中使眼色让棋友、儿子让棋,可谓用心良苦。不懂棋,却总陪伴丈夫做他喜欢的事情,默默关注,暗中忧心;私下使眼色助丈夫“赢棋”,不辞辛劳做饭菜招待丈夫的棋友,从不埋怨、唠叨;在儿子得知真相后,还极力劝阻儿子,要求儿子让棋,不愿让丈夫知道真相。这些细节,都表明六顺娘的善良、体贴。而“脸上的表情平静如水”这一神态描写,表明六顺娘看似没有原则地维护六顺爹的虚名、尊严,实则固执地体谅丈夫,让丈夫心有所乐,算是对丈夫平日待她的回馈。这就是她爱的原则与方式。

拓展训练

2.小说刻画六顺爹这个人物时,细节描写十分精彩。请列举两例加以赏析。

参考答案:

①“‘学着点。’六顺爹说着,身子并不动,只是示意六顺摆好棋子。”此处抓住六顺爹的语言、动作、神态等细节,凸显了六顺爹架子大、爱显摆、自我感觉良好的性格特点。

②“‘让你两盘,就不知道你是老几了?’六顺爹赢了,高兴,俯过身来,拍拍六顺,说。”儿子让了棋,爹不仅看不出来,还扬扬自得地教训人;“俯过身来,拍拍六顺,说”三个短句,一句一个动作,胜利者的得意溢于言表。这些细节充分展示了六顺爹好胜心强、缺乏自知之明、喜怒形于色的性格特点。

解析:本题考查关于刻画六顺爹这一形象时的细节描写,要求举例并赏析。在答题时,应回到文本,找出关于六顺爹的描写文字。

拓展训练

3.小说在叙事过程中,设有多处伏笔。请简要分析这种写法的作用。

参考答案:

①文中,六顺娘“一直站在他身后观棋”“仅是两袋烟的工夫,六顺赢了”“老头们相视一笑”等伏笔为“棋王”名不副实做了充分铺垫。

②这些伏笔既增添了小说情节的波澜,又使故事的结局合乎情理。

解析:此题考查学生分析小说伏笔的能力。阅读时要留意人物异乎寻常的语言、动作、神态、外貌和心理等细节描写;留意文中对后文有推动或暗示作用的特定情节或背景交代。留意文中反复出现或重点描写的特定物品。根据题干要求,答题时,要先找出几处埋下伏笔的语句,然后结合着伏笔的一般性作用分析这几处伏笔在文中的作用。

拓展训练