第一章 溶液题型—浙教版八年级科学上册讲义(机构)(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一章 溶液题型—浙教版八年级科学上册讲义(机构)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 245.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-24 07:22:29 | ||

图片预览

文档简介

溶液题型

一、溶解时的吸热或放热现象

1、有的物质溶解时,会放出热量,使溶液温度升高,如氢氧化钠。

2、有的物质溶解时,会吸收热量,使溶液温度降低,如硝酸铵。

3、也有许多物质溶解时,溶液温度没有明显变化,如氯化钠等。

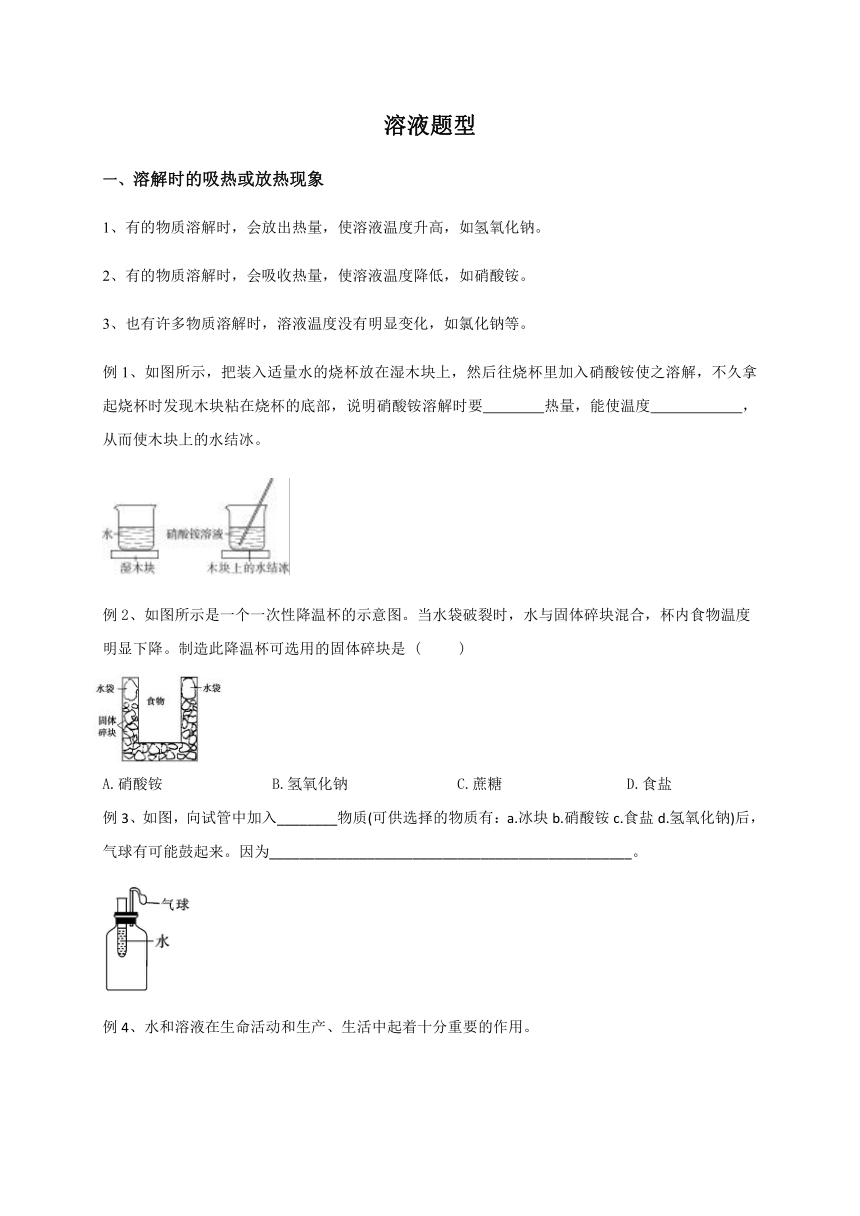

例1、如图所示,把装入适量水的烧杯放在湿木块上,然后往烧杯里加入硝酸铵使之溶解,不久拿起烧杯时发现木块粘在烧杯的底部,说明硝酸铵溶解时要 热量,能使温度 ,从而使木块上的水结冰。

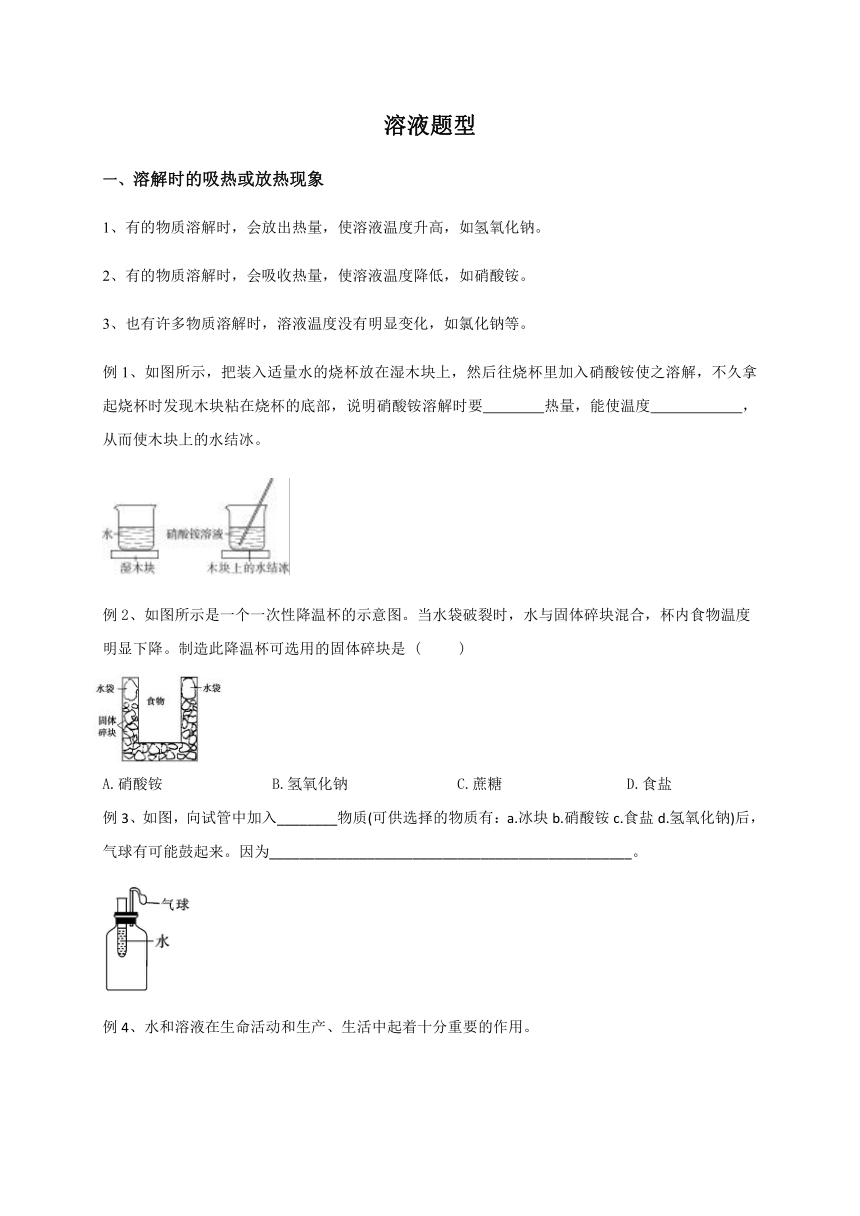

例2、如图所示是一个一次性降温杯的示意图。当水袋破裂时,水与固体碎块混合,杯内食物温度明显下降。制造此降温杯可选用的固体碎块是 (?? )

-7429549530

A.硝酸铵???????B.氢氧化钠???????C.蔗糖??????? D.食盐

例3、如图,向试管中加入________物质(可供选择的物质有:a.冰块b.硝酸铵c.食盐d.氢氧化钠)后,气球有可能鼓起来。因为________________________________________________。

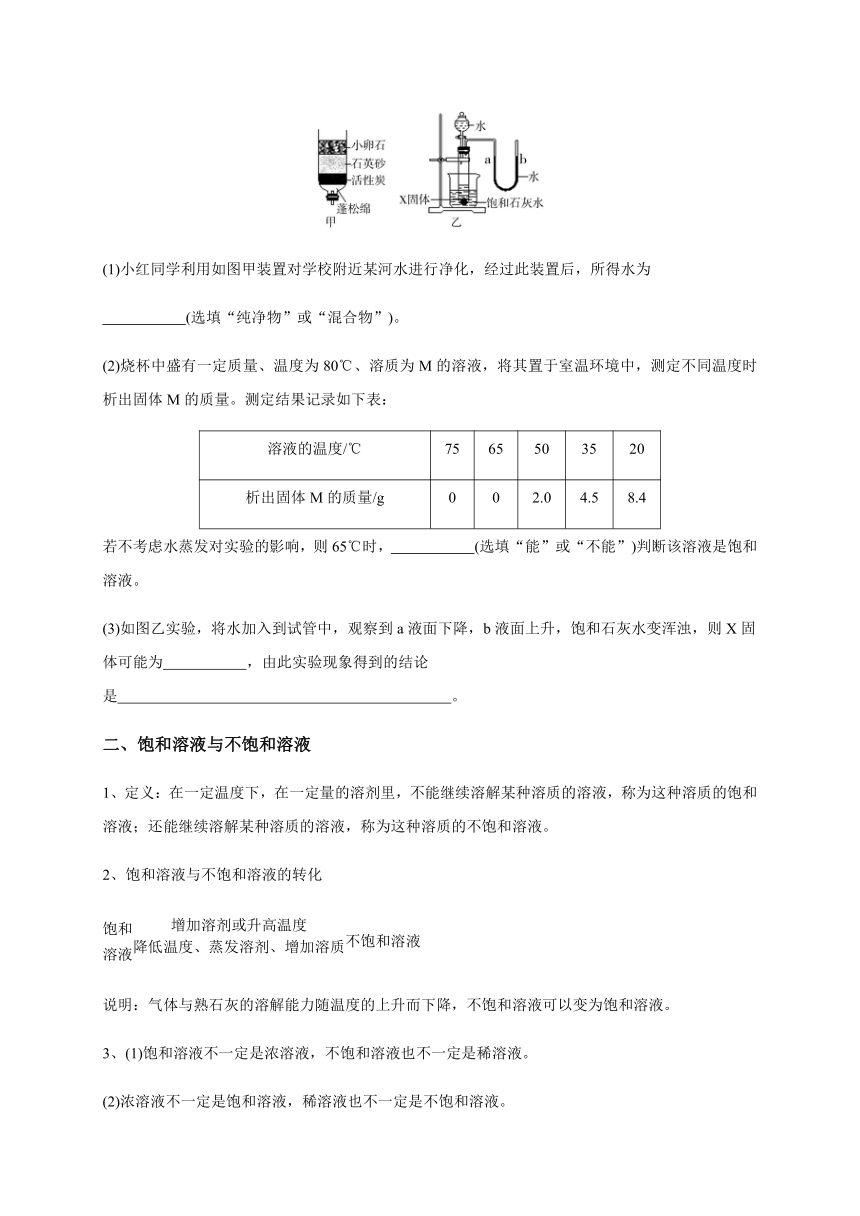

例4、水和溶液在生命活动和生产、生活中起着十分重要的作用。

(1)小红同学利用如图甲装置对学校附近某河水进行净化,经过此装置后,所得水为

(选填“纯净物”或“混合物”)。

(2)烧杯中盛有一定质量、温度为80℃、溶质为M的溶液,将其置于室温环境中,测定不同温度时析出固体M的质量。测定结果记录如下表:

溶液的温度/℃

75

65

50

35

20

析出固体M的质量/g

0

0

2.0

4.5

8.4

若不考虑水蒸发对实验的影响,则65℃时, (选填“能”或“不能”)判断该溶液是饱和溶液。

(3)如图乙实验,将水加入到试管中,观察到a液面下降,b液面上升,饱和石灰水变浑浊,则X固体可能为 ,由此实验现象得到的结论是 。

二、饱和溶液与不饱和溶液

1、定义:在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能继续溶解某种溶质的溶液,称为这种溶质的饱和溶液;还能继续溶解某种溶质的溶液,称为这种溶质的不饱和溶液。

2、饱和溶液与不饱和溶液的转化

不饱和溶液

说明:气体与熟石灰的溶解能力随温度的上升而下降,不饱和溶液可以变为饱和溶液。

3、(1)饱和溶液不一定是浓溶液,不饱和溶液也不一定是稀溶液。

(2)浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液也不一定是不饱和溶液。

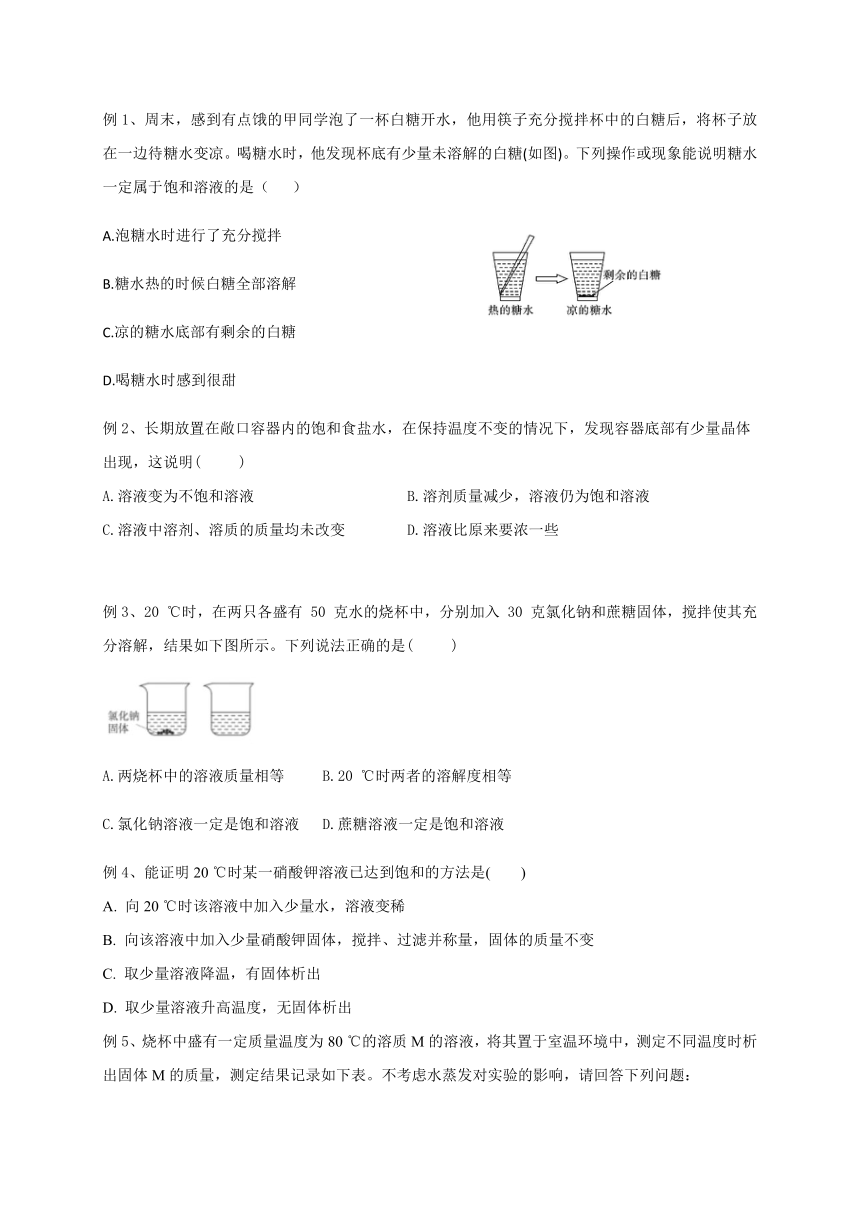

例1、周末,感到有点饿的甲同学泡了一杯白糖开水,他用筷子充分搅拌杯中的白糖后,将杯子放在一边待糖水变凉。喝糖水时,他发现杯底有少量未溶解的白糖(如图)。下列操作或现象能说明糖水一定属于饱和溶液的是( )

335915078105A.泡糖水时进行了充分搅拌

B.糖水热的时候白糖全部溶解

C.凉的糖水底部有剩余的白糖

D.喝糖水时感到很甜

例2、长期放置在敞口容器内的饱和食盐水,在保持温度不变的情况下,发现容器底部有少量晶体出现,这说明(?? )

A.溶液变为不饱和溶液??????????B.溶剂质量减少,溶液仍为饱和溶液

C.溶液中溶剂、溶质的质量均未改变????D.溶液比原来要浓一些

例3、20 ℃时,在两只各盛有 50 克水的烧杯中,分别加入 30 克氯化钠和蔗糖固体,搅拌使其充分溶解,结果如下图所示。下列说法正确的是( )

A.两烧杯中的溶液质量相等 B.20 ℃时两者的溶解度相等

C.氯化钠溶液一定是饱和溶液 D.蔗糖溶液一定是饱和溶液

例4、能证明20 ℃时某一硝酸钾溶液已达到饱和的方法是( )

A. 向20 ℃时该溶液中加入少量水,溶液变稀

B. 向该溶液中加入少量硝酸钾固体,搅拌、过滤并称量,固体的质量不变

C. 取少量溶液降温,有固体析出

D. 取少量溶液升高温度,无固体析出

例5、烧杯中盛有一定质量温度为80 ℃的溶质M的溶液,将其置于室温环境中,测定不同温度时析出固体M的质量,测定结果记录如下表。不考虑水蒸发对实验的影响,请回答下列问题:

溶液的温度/℃

75

65

50

35

20

析出固体M的质量/克

0

0

2.0

4.5

8.4

(1)65 ℃时,该溶液是否为饱和溶液? (填“是”“否”或“无法判断”)。

(2)将40 ℃时接近饱和的M溶液变成饱和溶液,下列方法中能达到目的有 (填序号)。

①升温 ②降温 ③加溶质M ④加水 ⑤加另一种固体N ⑥恒温蒸发水 ⑦与40 ℃时M的饱和溶液混合

三、溶解度

1、定义:在一定温度下,某固态物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫这种物质在这种溶剂里的溶解度。

2、影响因素:(1)内因:溶质和溶剂的性质。(2)外因:温度。

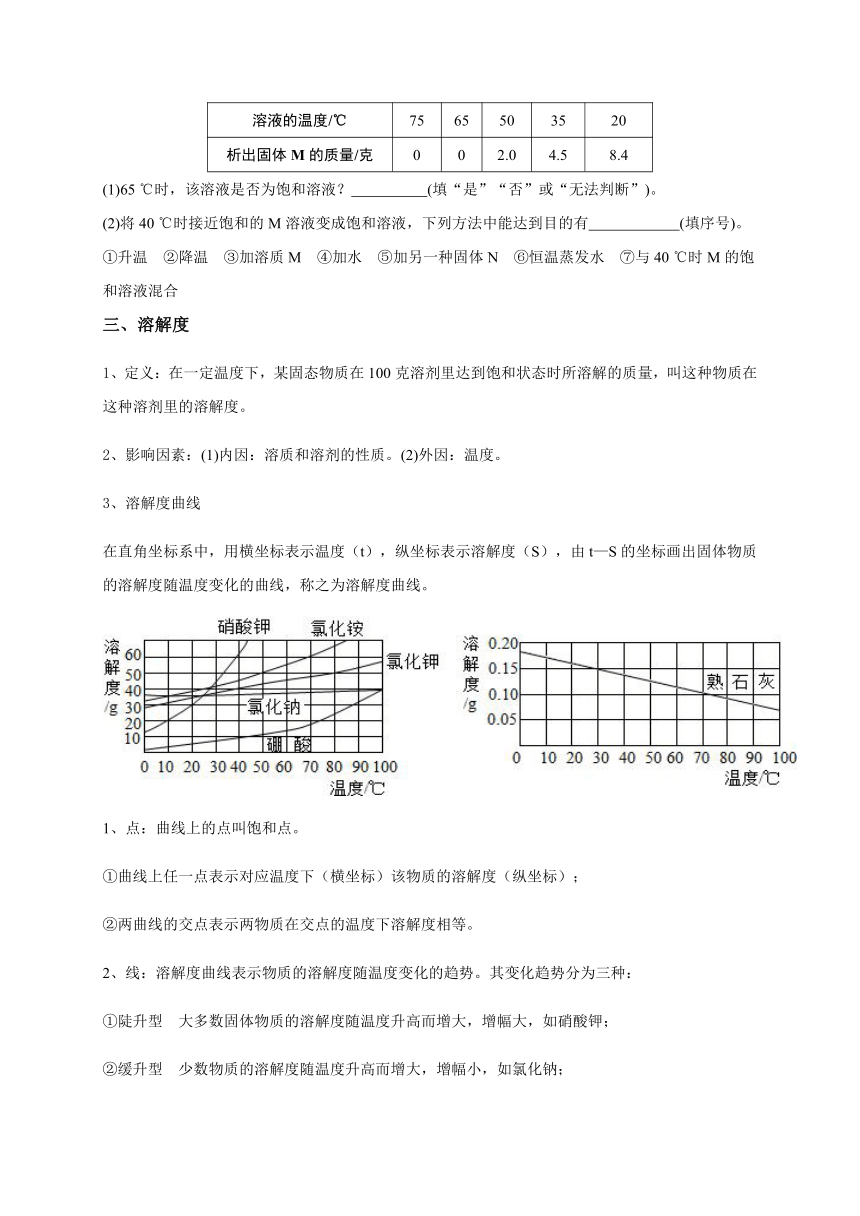

3、溶解度曲线

在直角坐标系中,用横坐标表示温度(t),纵坐标表示溶解度(S),由t—S的坐标画出固体物质的溶解度随温度变化的曲线,称之为溶解度曲线。

1、点:曲线上的点叫饱和点。

①曲线上任一点表示对应温度下(横坐标)该物质的溶解度(纵坐标);

②两曲线的交点表示两物质在交点的温度下溶解度相等。

2、线:溶解度曲线表示物质的溶解度随温度变化的趋势。其变化趋势分为三种:

①陡升型 大多数固体物质的溶解度随温度升高而增大,增幅大,如硝酸钾;

②缓升型 少数物质的溶解度随温度升高而增大,增幅小,如氯化钠;

③下降型 极小数物质的溶解度随温度升高而减小,如氢氧化钙(熟石灰)。

3、面(或线外的点):

溶解度曲线下方的面(曲线下方的点)表示不同温度下该物质的不饱和溶液。

例1、已知20 ℃时,氯化钠的溶解度为36克,在该温度下将40克氯化钠放入100克水中,充分搅拌,则所得溶液的质量为( )

A. 140克 B. 136克 C. 40克 D. 36克

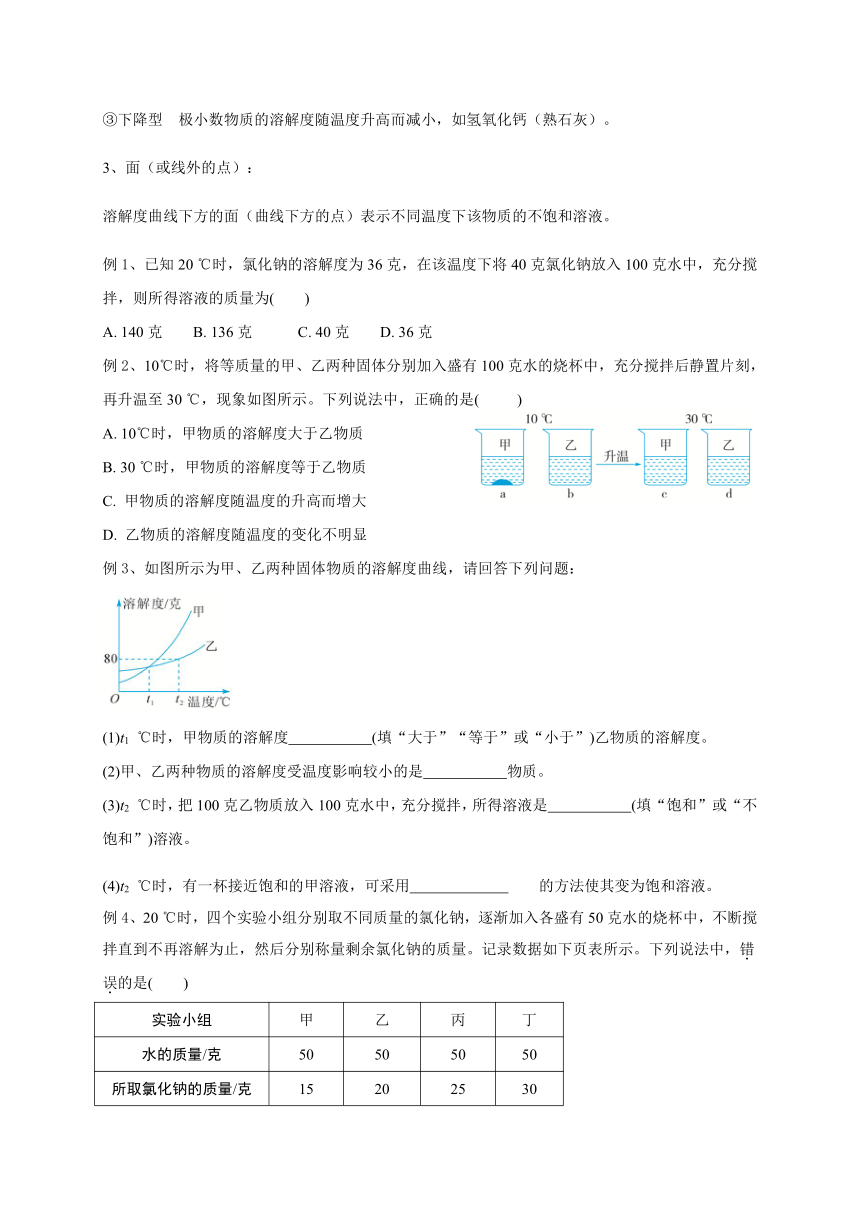

3250565549275例2、10℃时,将等质量的甲、乙两种固体分别加入盛有100克水的烧杯中,充分搅拌后静置片刻,再升温至30 ℃,现象如图所示。下列说法中,正确的是( )

A. 10℃时,甲物质的溶解度大于乙物质

B. 30 ℃时,甲物质的溶解度等于乙物质

C. 甲物质的溶解度随温度的升高而增大

D. 乙物质的溶解度随温度的变化不明显

例3、如图所示为甲、乙两种固体物质的溶解度曲线,请回答下列问题:

(1)t1 ℃时,甲物质的溶解度 (填“大于”“等于”或“小于”)乙物质的溶解度。

(2)甲、乙两种物质的溶解度受温度影响较小的是 物质。

(3)t2 ℃时,把100克乙物质放入100克水中,充分搅拌,所得溶液是 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(4)t2 ℃时,有一杯接近饱和的甲溶液,可采用 的方法使其变为饱和溶液。

例4、20 ℃时,四个实验小组分别取不同质量的氯化钠,逐渐加入各盛有50克水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,然后分别称量剩余氯化钠的质量。记录数据如下页表所示。下列说法中,错误的是( )

实验小组

甲

乙

丙

丁

水的质量/克

50

50

50

50

所取氯化钠的质量/克

15

20

25

30

剩余氯化钠的质量/克

0

2

7

12

A. 20 ℃时,50克氯化钠饱和溶液中含有18克氯化钠

B. 用蒸发的方法可以使不饱和溶液变成饱和溶液

C. 乙组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为9∶25

D. 相同温度下,氯化钠在水中的溶解度与水的质量无关

例5、氯化钾与硝酸钾在不同温度时的溶解度数据如表,则下列说法正确的是( )

温度/℃

10

20

30

40

50

氯化钾

30g

33g

35g

38g

41g

硝酸钾

21g

31g

45g

65g

88g

A.硝酸钾比氯化钾的溶解度大

B.两物质的溶解度相等的温度在20~30℃之间

C.升高温度可以使接近饱和的硝酸钾溶液变饱和

D.在50℃时,两物质各5g分别加入10g水中,充分溶解,均有固体剩余

四、溶质的质量分数

1、定义:溶液中溶质的质量分数是溶质质量与溶液质量之比,可用小数或百分数表示。

2、公式:溶质的质量分数=×100%=×100%

变形公式:溶质的质量=溶液的质量×溶质的质量分数。

溶液的质量=

注意:溶质的质量分数是溶液浓度的定量表示,溶质质量分数越大的溶液浓度越大。

例1、关于100克5%氯化钠溶液,下列叙述中正确的是( )

A. 100克水中溶解了5克氯化钠

B. 5克氯化钠溶解在95克水中

C. 溶液中氯化钠和水的质量比为1∶20

D. 溶液中氯化钠和水的质量比为19∶1

例2、20 ℃时,氯化钠在水中的溶解度是36克。在该温度下,50克水中放入20克氯化钠,溶解后所得溶液中氯化钠的质量分数为( )

A. 28.6% B. 26.5% C. 40% D. 30%

例3、现有四种溶液,下列关于它们的溶质质量分数的说法,正确的是( )

①20 ℃时的饱和石灰水 ②20 ℃时的不饱和石灰水 ③20 ℃时的饱和硝酸钾溶液

④20 ℃时的不饱和硝酸钾溶液

A. ①一定比③大 B. ④一定比②大

C. ④一定比①小 D. ②一定比③小

例4、硫酸镁在工农业以及医疗上有广泛应用,其溶解度如表所示。下列说法中,正确的是( )

温度/℃

10

30

50

70

90

溶解度/克

27.7

39.3

49.0

54.1

51.1

A. 硫酸镁的溶解度随温度升高而减小

B. 10℃时,27.7克硫酸镁和72.3克水可配制成质量分数为27.7%的硫酸镁溶液

C. 50 ℃时,100克硫酸镁饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为49∶100

D. 70 ℃时的硫酸镁饱和溶液升温至90 ℃,溶液的溶质质量分数不变

例5、A、B、C三只烧杯中分别装入等质量的水,在相同温度下,向三只烧杯中分别加入25g、15g、5g同种固体物质,充分溶解后,静置,现象如图所示,回答下列问题(填烧杯编号):

(1)A,B,C三只烧杯中的溶液一定是不饱和溶液的是 ;

(2)A,B,C三只烧杯中溶液的溶质质量分数的大小关系是 .

五、溶液的配制

1、步骤:(1)计算(溶剂和溶质的质量或体积);

(2)称量和量取(固体:用天平称取;液体:用量筒量取);

(3)溶解;

(4)装瓶并贴上标签。

2、偏差分析

质量分数偏高:①量取液体时俯视读数②砝码生锈了

质量分数偏低:①量取液体时仰视读数②称量固体时物体砝码位置放反③游码未归零④溶质中有杂质⑤用水润洗烧杯、装溶液的试剂瓶

质量分数不变:①装瓶时烧杯有剩余溶液②配制结束后,不小心碰洒一部分溶液

例1、欲配制100g质量分数为10%的氢氧化钠溶液。下列说法中不正确的是( )

A.用托盘天平称取10.0g氢氧化钠

B.用100mL的量筒量取90mL水

C.实验中用到的玻璃仪器只有烧杯和量筒

D.将配好的溶液装入试剂瓶中,塞好瓶塞并贴上标签

例2、在配制一定质量分数的氯化钠溶液时,下列操作失误的出现,会引起所配溶液的溶质质量分数偏低的是( )

A.用托盘天平称量氯化钠时,将砝码放在左盘,但未使用游码

B.将配成的氯化钠溶液转移到细口瓶时,不慎洒出部分溶液

C.用量筒量取蒸馏水读数时,仰视凹液面的最低处

D.将量筒中的水倒入烧杯时,有水洒出

例3、如图是配制100克溶质质量分数为15%的氯化钠溶液的实验验操作示意图。

(1)用上图中实验操作的序号表示配制溶液的正确顺序: 。

(2)根据计算需要量取水的体积,应选择 (填“50毫升”“100毫升”或“200毫升”)规格的量筒;玻璃棒在操作中的作用是 。

(3)在称量氯化钠固体质量的过程中,发现指针偏右,此时应 。

(4)在配制溶液的过程中,导致溶液中氯化钠质量分数小于15%的原因可能是下列选项中的 (填序号)。

①用量筒量取水时俯视读数 ②配制溶液的烧杯用少量蒸馏水润洗 ③砝码生锈了

④盛装溶液的试剂瓶用蒸馏水润洗 ⑤氯化钠固体中混有不溶性固体杂质 ⑥配制结束后,不小心碰洒一部分溶液

例4、某实验小组利用图甲所示仪器进行“配制质量分数一定的氯化钠溶液”的实验:

(1)按实验要求,图甲中还缺少的玻璃仪器是 (填名称)。

(2)按图乙的操作称取氯化钠,你认为操作中的错误是;称取的氯化钠的实际质量为 克。

(3)下列操作一定会导致溶质质量分数偏高的是 。

A. 操作中砝码和氯化钠左右盘放错

B. 溶解氯化钠的烧杯用水洗涤后未干燥就使用

C. 加水溶解过程中有少量水溅出

D. 量取水的操作中仰视量筒凹液面最低处读数

(4)所取蒸馏水的体积如图丙所示,则该实验小组原计划配制的氯化钠溶液的溶质质量分数为 (水的密度为1克/厘米3)。

参考答案

例1、吸收;降到0℃以下

例2、A

例3、d 氢氧化钠溶于水放热,使瓶内温度升高,气球膨胀

例4、(1)混合物

(2)不能

(3)氢氧化钠;X固体溶于水放热;氢氧化钙溶解度随温度升高而降低

例1、C例2、B例3、C例4、B

例5、无法判断;②③⑥

例1、B例2、C

例3、(1)等于

(2)乙

(3)饱和

(4)蒸发溶剂(或降低温度、加溶质甲等)

例4、A例5、B

例1、B例2、B例3、D例4、C

例5、(1)C;(2)A≥B>C.

例1、C例2、C

例3、②⑤①④③;100毫升;搅拌,加速固体溶解;继续向左盘加氯化钠固体,直到天平再次平衡;②④⑤

例4、玻璃棒;被测物体和砝码的位置放反了;12;C;18%

一、溶解时的吸热或放热现象

1、有的物质溶解时,会放出热量,使溶液温度升高,如氢氧化钠。

2、有的物质溶解时,会吸收热量,使溶液温度降低,如硝酸铵。

3、也有许多物质溶解时,溶液温度没有明显变化,如氯化钠等。

例1、如图所示,把装入适量水的烧杯放在湿木块上,然后往烧杯里加入硝酸铵使之溶解,不久拿起烧杯时发现木块粘在烧杯的底部,说明硝酸铵溶解时要 热量,能使温度 ,从而使木块上的水结冰。

例2、如图所示是一个一次性降温杯的示意图。当水袋破裂时,水与固体碎块混合,杯内食物温度明显下降。制造此降温杯可选用的固体碎块是 (?? )

-7429549530

A.硝酸铵???????B.氢氧化钠???????C.蔗糖??????? D.食盐

例3、如图,向试管中加入________物质(可供选择的物质有:a.冰块b.硝酸铵c.食盐d.氢氧化钠)后,气球有可能鼓起来。因为________________________________________________。

例4、水和溶液在生命活动和生产、生活中起着十分重要的作用。

(1)小红同学利用如图甲装置对学校附近某河水进行净化,经过此装置后,所得水为

(选填“纯净物”或“混合物”)。

(2)烧杯中盛有一定质量、温度为80℃、溶质为M的溶液,将其置于室温环境中,测定不同温度时析出固体M的质量。测定结果记录如下表:

溶液的温度/℃

75

65

50

35

20

析出固体M的质量/g

0

0

2.0

4.5

8.4

若不考虑水蒸发对实验的影响,则65℃时, (选填“能”或“不能”)判断该溶液是饱和溶液。

(3)如图乙实验,将水加入到试管中,观察到a液面下降,b液面上升,饱和石灰水变浑浊,则X固体可能为 ,由此实验现象得到的结论是 。

二、饱和溶液与不饱和溶液

1、定义:在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能继续溶解某种溶质的溶液,称为这种溶质的饱和溶液;还能继续溶解某种溶质的溶液,称为这种溶质的不饱和溶液。

2、饱和溶液与不饱和溶液的转化

不饱和溶液

说明:气体与熟石灰的溶解能力随温度的上升而下降,不饱和溶液可以变为饱和溶液。

3、(1)饱和溶液不一定是浓溶液,不饱和溶液也不一定是稀溶液。

(2)浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液也不一定是不饱和溶液。

例1、周末,感到有点饿的甲同学泡了一杯白糖开水,他用筷子充分搅拌杯中的白糖后,将杯子放在一边待糖水变凉。喝糖水时,他发现杯底有少量未溶解的白糖(如图)。下列操作或现象能说明糖水一定属于饱和溶液的是( )

335915078105A.泡糖水时进行了充分搅拌

B.糖水热的时候白糖全部溶解

C.凉的糖水底部有剩余的白糖

D.喝糖水时感到很甜

例2、长期放置在敞口容器内的饱和食盐水,在保持温度不变的情况下,发现容器底部有少量晶体出现,这说明(?? )

A.溶液变为不饱和溶液??????????B.溶剂质量减少,溶液仍为饱和溶液

C.溶液中溶剂、溶质的质量均未改变????D.溶液比原来要浓一些

例3、20 ℃时,在两只各盛有 50 克水的烧杯中,分别加入 30 克氯化钠和蔗糖固体,搅拌使其充分溶解,结果如下图所示。下列说法正确的是( )

A.两烧杯中的溶液质量相等 B.20 ℃时两者的溶解度相等

C.氯化钠溶液一定是饱和溶液 D.蔗糖溶液一定是饱和溶液

例4、能证明20 ℃时某一硝酸钾溶液已达到饱和的方法是( )

A. 向20 ℃时该溶液中加入少量水,溶液变稀

B. 向该溶液中加入少量硝酸钾固体,搅拌、过滤并称量,固体的质量不变

C. 取少量溶液降温,有固体析出

D. 取少量溶液升高温度,无固体析出

例5、烧杯中盛有一定质量温度为80 ℃的溶质M的溶液,将其置于室温环境中,测定不同温度时析出固体M的质量,测定结果记录如下表。不考虑水蒸发对实验的影响,请回答下列问题:

溶液的温度/℃

75

65

50

35

20

析出固体M的质量/克

0

0

2.0

4.5

8.4

(1)65 ℃时,该溶液是否为饱和溶液? (填“是”“否”或“无法判断”)。

(2)将40 ℃时接近饱和的M溶液变成饱和溶液,下列方法中能达到目的有 (填序号)。

①升温 ②降温 ③加溶质M ④加水 ⑤加另一种固体N ⑥恒温蒸发水 ⑦与40 ℃时M的饱和溶液混合

三、溶解度

1、定义:在一定温度下,某固态物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫这种物质在这种溶剂里的溶解度。

2、影响因素:(1)内因:溶质和溶剂的性质。(2)外因:温度。

3、溶解度曲线

在直角坐标系中,用横坐标表示温度(t),纵坐标表示溶解度(S),由t—S的坐标画出固体物质的溶解度随温度变化的曲线,称之为溶解度曲线。

1、点:曲线上的点叫饱和点。

①曲线上任一点表示对应温度下(横坐标)该物质的溶解度(纵坐标);

②两曲线的交点表示两物质在交点的温度下溶解度相等。

2、线:溶解度曲线表示物质的溶解度随温度变化的趋势。其变化趋势分为三种:

①陡升型 大多数固体物质的溶解度随温度升高而增大,增幅大,如硝酸钾;

②缓升型 少数物质的溶解度随温度升高而增大,增幅小,如氯化钠;

③下降型 极小数物质的溶解度随温度升高而减小,如氢氧化钙(熟石灰)。

3、面(或线外的点):

溶解度曲线下方的面(曲线下方的点)表示不同温度下该物质的不饱和溶液。

例1、已知20 ℃时,氯化钠的溶解度为36克,在该温度下将40克氯化钠放入100克水中,充分搅拌,则所得溶液的质量为( )

A. 140克 B. 136克 C. 40克 D. 36克

3250565549275例2、10℃时,将等质量的甲、乙两种固体分别加入盛有100克水的烧杯中,充分搅拌后静置片刻,再升温至30 ℃,现象如图所示。下列说法中,正确的是( )

A. 10℃时,甲物质的溶解度大于乙物质

B. 30 ℃时,甲物质的溶解度等于乙物质

C. 甲物质的溶解度随温度的升高而增大

D. 乙物质的溶解度随温度的变化不明显

例3、如图所示为甲、乙两种固体物质的溶解度曲线,请回答下列问题:

(1)t1 ℃时,甲物质的溶解度 (填“大于”“等于”或“小于”)乙物质的溶解度。

(2)甲、乙两种物质的溶解度受温度影响较小的是 物质。

(3)t2 ℃时,把100克乙物质放入100克水中,充分搅拌,所得溶液是 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(4)t2 ℃时,有一杯接近饱和的甲溶液,可采用 的方法使其变为饱和溶液。

例4、20 ℃时,四个实验小组分别取不同质量的氯化钠,逐渐加入各盛有50克水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,然后分别称量剩余氯化钠的质量。记录数据如下页表所示。下列说法中,错误的是( )

实验小组

甲

乙

丙

丁

水的质量/克

50

50

50

50

所取氯化钠的质量/克

15

20

25

30

剩余氯化钠的质量/克

0

2

7

12

A. 20 ℃时,50克氯化钠饱和溶液中含有18克氯化钠

B. 用蒸发的方法可以使不饱和溶液变成饱和溶液

C. 乙组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为9∶25

D. 相同温度下,氯化钠在水中的溶解度与水的质量无关

例5、氯化钾与硝酸钾在不同温度时的溶解度数据如表,则下列说法正确的是( )

温度/℃

10

20

30

40

50

氯化钾

30g

33g

35g

38g

41g

硝酸钾

21g

31g

45g

65g

88g

A.硝酸钾比氯化钾的溶解度大

B.两物质的溶解度相等的温度在20~30℃之间

C.升高温度可以使接近饱和的硝酸钾溶液变饱和

D.在50℃时,两物质各5g分别加入10g水中,充分溶解,均有固体剩余

四、溶质的质量分数

1、定义:溶液中溶质的质量分数是溶质质量与溶液质量之比,可用小数或百分数表示。

2、公式:溶质的质量分数=×100%=×100%

变形公式:溶质的质量=溶液的质量×溶质的质量分数。

溶液的质量=

注意:溶质的质量分数是溶液浓度的定量表示,溶质质量分数越大的溶液浓度越大。

例1、关于100克5%氯化钠溶液,下列叙述中正确的是( )

A. 100克水中溶解了5克氯化钠

B. 5克氯化钠溶解在95克水中

C. 溶液中氯化钠和水的质量比为1∶20

D. 溶液中氯化钠和水的质量比为19∶1

例2、20 ℃时,氯化钠在水中的溶解度是36克。在该温度下,50克水中放入20克氯化钠,溶解后所得溶液中氯化钠的质量分数为( )

A. 28.6% B. 26.5% C. 40% D. 30%

例3、现有四种溶液,下列关于它们的溶质质量分数的说法,正确的是( )

①20 ℃时的饱和石灰水 ②20 ℃时的不饱和石灰水 ③20 ℃时的饱和硝酸钾溶液

④20 ℃时的不饱和硝酸钾溶液

A. ①一定比③大 B. ④一定比②大

C. ④一定比①小 D. ②一定比③小

例4、硫酸镁在工农业以及医疗上有广泛应用,其溶解度如表所示。下列说法中,正确的是( )

温度/℃

10

30

50

70

90

溶解度/克

27.7

39.3

49.0

54.1

51.1

A. 硫酸镁的溶解度随温度升高而减小

B. 10℃时,27.7克硫酸镁和72.3克水可配制成质量分数为27.7%的硫酸镁溶液

C. 50 ℃时,100克硫酸镁饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为49∶100

D. 70 ℃时的硫酸镁饱和溶液升温至90 ℃,溶液的溶质质量分数不变

例5、A、B、C三只烧杯中分别装入等质量的水,在相同温度下,向三只烧杯中分别加入25g、15g、5g同种固体物质,充分溶解后,静置,现象如图所示,回答下列问题(填烧杯编号):

(1)A,B,C三只烧杯中的溶液一定是不饱和溶液的是 ;

(2)A,B,C三只烧杯中溶液的溶质质量分数的大小关系是 .

五、溶液的配制

1、步骤:(1)计算(溶剂和溶质的质量或体积);

(2)称量和量取(固体:用天平称取;液体:用量筒量取);

(3)溶解;

(4)装瓶并贴上标签。

2、偏差分析

质量分数偏高:①量取液体时俯视读数②砝码生锈了

质量分数偏低:①量取液体时仰视读数②称量固体时物体砝码位置放反③游码未归零④溶质中有杂质⑤用水润洗烧杯、装溶液的试剂瓶

质量分数不变:①装瓶时烧杯有剩余溶液②配制结束后,不小心碰洒一部分溶液

例1、欲配制100g质量分数为10%的氢氧化钠溶液。下列说法中不正确的是( )

A.用托盘天平称取10.0g氢氧化钠

B.用100mL的量筒量取90mL水

C.实验中用到的玻璃仪器只有烧杯和量筒

D.将配好的溶液装入试剂瓶中,塞好瓶塞并贴上标签

例2、在配制一定质量分数的氯化钠溶液时,下列操作失误的出现,会引起所配溶液的溶质质量分数偏低的是( )

A.用托盘天平称量氯化钠时,将砝码放在左盘,但未使用游码

B.将配成的氯化钠溶液转移到细口瓶时,不慎洒出部分溶液

C.用量筒量取蒸馏水读数时,仰视凹液面的最低处

D.将量筒中的水倒入烧杯时,有水洒出

例3、如图是配制100克溶质质量分数为15%的氯化钠溶液的实验验操作示意图。

(1)用上图中实验操作的序号表示配制溶液的正确顺序: 。

(2)根据计算需要量取水的体积,应选择 (填“50毫升”“100毫升”或“200毫升”)规格的量筒;玻璃棒在操作中的作用是 。

(3)在称量氯化钠固体质量的过程中,发现指针偏右,此时应 。

(4)在配制溶液的过程中,导致溶液中氯化钠质量分数小于15%的原因可能是下列选项中的 (填序号)。

①用量筒量取水时俯视读数 ②配制溶液的烧杯用少量蒸馏水润洗 ③砝码生锈了

④盛装溶液的试剂瓶用蒸馏水润洗 ⑤氯化钠固体中混有不溶性固体杂质 ⑥配制结束后,不小心碰洒一部分溶液

例4、某实验小组利用图甲所示仪器进行“配制质量分数一定的氯化钠溶液”的实验:

(1)按实验要求,图甲中还缺少的玻璃仪器是 (填名称)。

(2)按图乙的操作称取氯化钠,你认为操作中的错误是;称取的氯化钠的实际质量为 克。

(3)下列操作一定会导致溶质质量分数偏高的是 。

A. 操作中砝码和氯化钠左右盘放错

B. 溶解氯化钠的烧杯用水洗涤后未干燥就使用

C. 加水溶解过程中有少量水溅出

D. 量取水的操作中仰视量筒凹液面最低处读数

(4)所取蒸馏水的体积如图丙所示,则该实验小组原计划配制的氯化钠溶液的溶质质量分数为 (水的密度为1克/厘米3)。

参考答案

例1、吸收;降到0℃以下

例2、A

例3、d 氢氧化钠溶于水放热,使瓶内温度升高,气球膨胀

例4、(1)混合物

(2)不能

(3)氢氧化钠;X固体溶于水放热;氢氧化钙溶解度随温度升高而降低

例1、C例2、B例3、C例4、B

例5、无法判断;②③⑥

例1、B例2、C

例3、(1)等于

(2)乙

(3)饱和

(4)蒸发溶剂(或降低温度、加溶质甲等)

例4、A例5、B

例1、B例2、B例3、D例4、C

例5、(1)C;(2)A≥B>C.

例1、C例2、C

例3、②⑤①④③;100毫升;搅拌,加速固体溶解;继续向左盘加氯化钠固体,直到天平再次平衡;②④⑤

例4、玻璃棒;被测物体和砝码的位置放反了;12;C;18%

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象