22.为中华之崛起而读书 课件 (共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 22.为中华之崛起而读书 课件 (共32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-23 20:16:31 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

为中华之崛起而读书

课前预习篇

新课导入

如果有人问你“为什么而读书”,你会怎么回答呢?每个人都有自己的读书目的,咱们敬爱的周总理也不例外。周总理在跟大家一般大的时候,也曾响亮地回答过这个问题,你知道他是怎么说的吗?让我们一起学习课文《为中华之崛起而读书》。

1.

会认9个生字,会写11个生字,理解生字组成的词语。

2.

有感情地朗读课文,把文中三件小事连起来,把握文章主要内容,体

会人物的思想感情。(重点)

3.

抓住重点词句,发挥想象,揣摩人物的内心活动,体会周恩来的立志

原因。(难点)

4.

感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向及理想。(难点)

目标导学

作者简介

生平简介:余心言,原名徐惟诚,安徽芜湖人,中共党员。

文学成就:《处世百题》获第十届中国图书奖。

主要作品:《人生探索》《美需要呼唤》《给小红的信》

《祝你学习好》《想到2000》《八十年寻路记》《处世百题》等。

知识链接

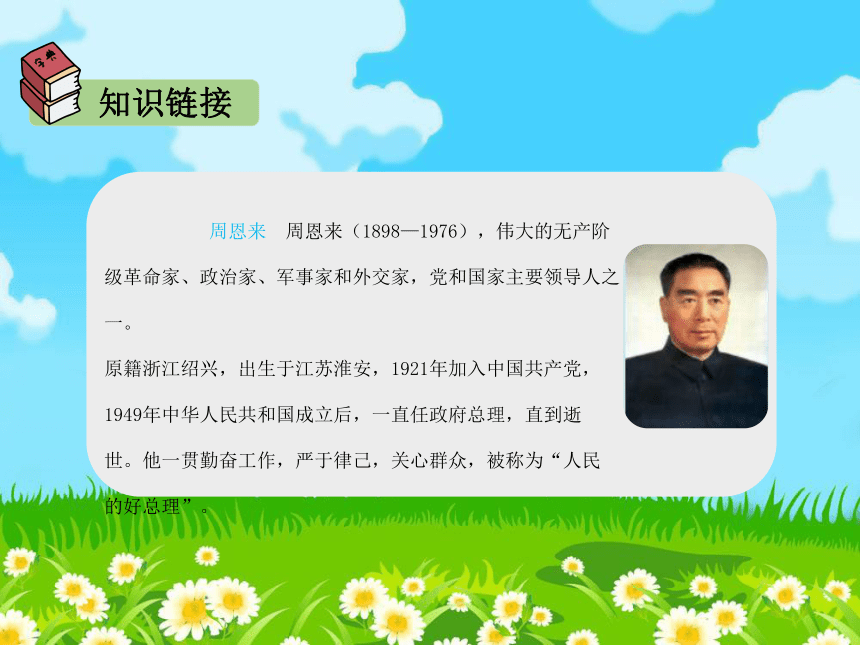

周恩来 周恩来(1898—1976),伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家,党和国家主要领导人之一。

原籍浙江绍兴,出生于江苏淮安,1921年加入中国共产党,

1949年中华人民共和国成立后,一直任政府总理,直到逝

世。他一贯勤奋工作,严于律己,关心群众,被称为“人民

的好总理”。

我会写的字

我会认的字

(“晰、效、惑、斥”见我会写的字)

词语天地

读写易错提示

多音字辨别

近、反义词

mó(模范)

mú(模样)

运用:1.

英雄模(mó)范离不开群众,红花还要绿叶烘托。

2.

他一看到食物就露出垂涎欲滴的模(mú)样。

正音:疑惑(yí

ní) 训斥(chè

chì)

北魏(wēi

wèi)

.

√

.

√

.

√

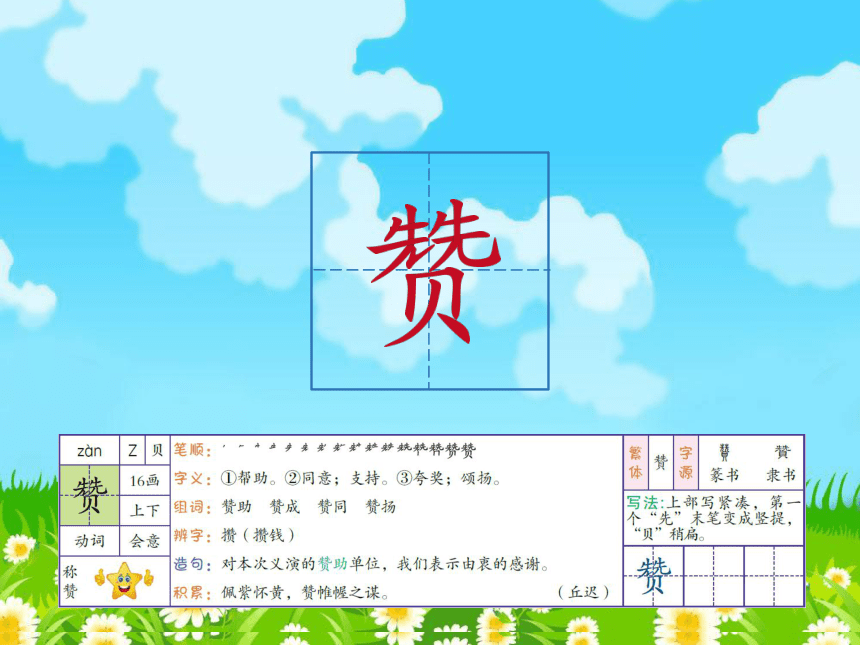

辨形:振:

左窄右宽,“辰”的第2撇稍长,横向笔画间距均匀,最后一

捺舒展。赞:上部写紧凑,第一个“先”末笔变成竖提,“贝”稍扁。

近义词

严肃——庄严

清晰——清楚

劝慰——安慰 赞叹——赞扬

沉郁——忧郁 训斥——斥责

疑惑不解——迷惑不解

左顾右盼——东张西望

热闹非凡——熙熙攘攘

反义词

严肃——活泼 清晰——模糊

赞叹——嘲笑 沉郁——开朗

训斥——称赞

疑惑不解——恍然大悟

热闹非凡——冷冷清清

左顾右盼——目不转睛

模

词语天地

近义词辨析

特殊词语

词语拓展

赞叹 赞赏

辨析:赞叹:表示称赞、惊叹,表示对人、事、物的一种积极认同的态度。赞赏:赞同,欣赏,钦佩,得到人们的赞赏和高度好评,是指非常赞同值得欣赏。

运用:1.

万里长城博得世界各国人民的赞叹。

2.

他刻苦学习的精神,受到了大家的赞赏。

描写热闹场面的词语:热闹非凡

描写热闹场面的词语:人山人海 车水马龙 摩肩接踵 门庭若市

词语搭配

严肃的问题 严肃的面庞 严肃的气氛 严肃的话题

严肃 清晰 为之一振 胸怀 赞叹 当效此生 非凡

左顾右盼 训斥

?

六年级语文(部编版)上册

?

词语听写

?

六年级语文(部编版)上册

?

方法目标

重点方法

写作方法

修辞手法

阅读方法

倒叙的写作方法

反问、比喻

查阅资料,了解文章的背景,有助于理解课文

对比的方法

其他方法

?

六年级语文(部编版)上册

?

四年级语文(部编版)上册

课文讲解篇

?

新学年开始了,修身课

①

上,奉(fèng)天东关模范(fàn)学校的魏(

wèi)

校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书?”?

“为家父而读书。”?

“为明理而读书。”

“为光耀门楣(méi)而读书。”有人干脆这样回答。(语言描写)【段解】其他人为了满足自己的生活需求

而读书。?

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思

②

。?魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰(xī)而坚定地回答道:【句解:“清晰”,很清楚。“坚定”,不动摇。周恩来说的志向,绝不是一时冲动,而是经过了认真充分的思考,志向坚定,决不动摇。】

?

为中华之崛起而读书!”【句解:周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来,与其他同学对比,突出周恩来的伟大抱负。】??

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负

③和胸怀

④

!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”?

“为中华之崛起而读书!”

魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效(xiào)此生!”【句解:魏校长受到感染,一个孩子有如此远大的理想,真了不起。这句话应读出佩服和赞叹的语气。

】

①修身课:指努力提高自己的品德修养所上的课。

造句:有的学校开设了修身课,来提高学生的自身修养。

②若有所思:若,好像。好像在思考着什么。

造句:看到他拿着一本书,若有所思的样子,我们都笑了。

③抱负:远大的志向。

造句:儿童有无抱负,这无关紧要,可成年人不可胸无大志。

④胸怀:胸襟。文中指少年周恩来博大宽广的内心世界。

造句:一个人的胸怀能容下多少人,才能赢得多少人。

思考

:

说一说

“

有位同学一

直默默地坐在那里

,

若有所思

”

中

“

若

有

所

思

”的内容。

“若有所思”的是:中国人

受到外国人的欺侮都是因为

“中华不振”,我一定要好好

学习,为中华之崛起而读书。

?

思考

:

“

为中华之崛起而读书

”

是什么意思

?

从这句话你可以看

出

周恩来是一个怎样的人?

“为中华之崛起而读书”是指为中华民族的强大兴盛,能像巨人一样挺立于世界民族之林而读书学习。从这句话可以看出周恩来是一个胸怀大志、心系中华振兴的人。

思

考

:比较下面两个句子,看看哪个更好,为什么?

(1)这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。(2)这位同学就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。第一句好。运用了设问的修辞手法,在本段的开头,起到承上启下的过渡作用。

思

考

:

“

被

外

国

人

占

据

?为什么呢?”你从周恩来的两

个

问

句

中

可

以

体

会

到

什么?

可以看出周恩来内心很不解,急于想知道答案的心理,也能看出少年时期的周恩来爱问问题,好奇心强。

思

考

:

“

中

华

不

振

”

的

含

义是什么?

“中华不振”是指中华民族贫穷落后,遭受帝国主义列强的侵略;人民遭受欺凌,敢怒不敢言。

?

这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。【句解:设问句,设置悬念。本段在结构起承上启下的作用。

】?

第一部分(第1~10自然段):在修身课上,周恩来表明了心迹:要“为中华之崛起而读书”。

周恩来出生于1898年。十二岁那年,他离开家乡江苏(huái)安,随回家探亲的伯父来到了东北。到奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

少年周恩来疑惑(huò)不解

⑤

,问道:“被外国人占据?为什么呢?”?【句解:反问句。

】

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁

⑥的表情却让他难以忘怀。

第二部分(第11~14自然段):听伯父说“中华不振”,周恩来疑惑不解。?

一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡

⑦

,往来的大多是外国人。

【段解】这是一个外国人横行的地方。

⑤疑惑不解:因为有疑问而困惑不能理解。本课指周恩来对伯父说的话不能理解。

造句:看着一干二净的房间,我高兴极了,可令我疑惑不解的是:谁帮我打扫了房间?

⑥沉郁:低沉郁闷。

造句:一旁的王老师一副心事重重、心绪沉郁的样子。

⑦热闹非凡:形容热闹的场面或景象。

造句:过年了,村子里热闹非凡

⑧左顾右盼:顾、盼:看。向左右两边看。

造句:小明上课总是左顾右盼的。

⑨撑腰:比喻给予有力地支持。本文指女人指望巡警主持公道。

造句:一旦有人撑腰,这帮家伙就变得胆大包天。

思考

:

阅

读

第

1

6

段

,

说

说

围

观

的

中

国

人

是

怎

么

做

的。为什么?

围观的中国人紧握拳头,敢

怒而不敢言。内心虽充满了愤

怒,但是无力反抗,充满无奈。

?

拓展:经历了“巡警献媚”事件后,周恩来的心理发生了怎样的变化?他在想些什么?

示例:我终于体会到了“中华不振”这四个字的分量多么沉重,怎么才能把祖国人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?——为中华之崛起而读书。

?

思

考

:

结合全文思

考

,使

周

恩来立下

“

为

中华之崛

起

而

读

书

”

这个志

向

的原因是什么?

少年周恩来刚到奉

天

,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他充满疑惑,想弄个明白。在被外国人占据的地方,他又亲眼目睹一位妇女受外国人欺负,中国巡警不为民申冤,反而训斥那位妇女,围观的中国人敢怒不敢言,这使周恩来深刻体会到中华的确不振。他便一直思考怎样救民于水火,从此明确读书的目的就是要振兴中华。

?

周恩来和同学一路上左顾右盼

⑧

,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧(yà)死了,她原本指望巡警局给她撑腰

⑨

,惩(chéng)处这个外国人,谁知中国巡警不但不惩处肇(zhào)事的外国人,反而训斥(chì)她。【句解:巡警向外国人献媚,训斥自己的同胞。】围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?(反问)【句解:从这个反问句能看出围观的中国人也是敢怒不敢言。】大家只能劝慰(wèi)这个不幸的女人。?【段解】这是一个蛮横无理的地方。

此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。【句解:中国人在自己的国土上却受外国人的欺负,生活得没有一点尊严和权利,让周恩来对“中华不振”有了深刻的认识。】怎么把祖国和人民从苦难和

屈(qū)辱(rǔ)中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。(比喻)【句解:比喻句,把“这个问题”比作“一团烈火”。写出了周恩来忧国忧民,胸怀天下的情怀。】?所以,当修身课上魏校长提出为什么而读书这个问题时,就有了“为中华之崛起而读书”的响亮回答。【句解:“为中华之崛起而读书”照应开头。】?【段解】周恩来体会到了“中华不振”的分量之重,立志要为中华崛起而读书。

第三部分(第15~17自然段):在被外国人占据的地方里看到一位中国妇女受到外国人的欺侮,而无处说理,让周恩来对“中华不振”有了深刻的认识。

结构图示

为中华之崛起而读书

立志“振兴中华”

当效此生

耳闻“中华不振”

疑惑不解

目睹“中华不振”

切身体会

主题感悟

本文主要写少年周恩来目睹了

中国人在被外国人占据的地方受到外国人的欺凌却无处说理,领悟到“中华不振”的含义,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事情,表现了他的博大胸怀和远大抱负。

主题归纳

感悟心语

为中华之崛起而读书——多么崇

高的理想!周恩来小小年纪就立下目

标,并且一生为之奋斗。今天我们在

明亮的教室里,是为了什么而学习

呢?为了祖国更加繁荣!

写法练笔

写作特点:倒叙的写作方法。这样写能增强文章的生动性,引出悬念,同时也可以避免叙述和结构的单调。

仿写思路:本文中事件一是结果,事件二、三是原因,作者把结果放在开头写,原因放在后面,采用的是倒叙的写作方法。

我的练笔:运用倒叙的写作方法,写一件发生在自己身边的事情,条理要清晰。

?

六年级语文(部编版)上册

?

四年级语文(部编版)上册

课后作业篇

◎默读课文,想想课文讲了哪几件事,再连起来说说课文的主要内容。

参考答案:第一件:在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的心

迹,要“为中华之崛起而读书”。

第二件:12岁的周恩来刚到奉天,就被伯父警告不要随便去被外国人占据

的地方玩,听伯父叹着气说“中华不振”,这使他疑惑不解。

第三件:周恩来在被外国人占据的地方里亲眼看到中国巡警帮助外国人欺

负中国妇人,而围观的群众敢怒不敢言,这使他真正体会到了“中华不振”

的含义。

主要内容:本文写周恩来少年时曾目睹中国人在被外国人占据的地方受

外国人欺凌却无处说理的事,从而深刻体会到伯父所说的“中华不振”的含

义,从此立志要“为中华之崛起而读书”。

◎课文多次出现“中华不振”这个词语,查阅资料了解当时的社会状况,

结合下面周恩来写的诗,理解他立下如此志向的原因。

课后习题解答

大江歌罢掉头东,邃(suì)密群科济世穷。

面壁十年图破壁,难酬(chóu)蹈海亦英雄。

参考答案:译文:气势豪迈的歌刚唱完,便东渡日本,为挽救国家危亡而精心研读各种科学。十年苦读是想为祖国和人民做一番大事业,即使目的达不到,理想无法实现,投海殉国也是英雄。

原因:少年周恩来刚到奉天,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他充满疑惑,想弄个明白。在被外国人占据的地方他又亲眼目睹一位中国妇女受外国人欺负,中国巡警不为民申冤,反而训斥那位妇女,围观的中国人敢怒不敢言,这使周恩来深刻体会到中华的确不振。他便一直思考怎样救民于水火,从此明确读书的目的就是要振兴中华。

小练笔

◎如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

参考答案:为了国家更加繁荣富强而读书。虽然中华人民共和国成立之后,我们的国家发生了翻天覆地的变化,但是距离世界发达国家还是有一定的差距,人民的物质文化水平有待进一步提高,我们应该努力读书,让祖国更加繁荣富强,各民族人民,各地区人民都能过上幸福文明的新生活。

课后习题解答

拓展阅读

听读《少年毛泽东发奋读书》,完成练习:

1.

概括这篇短文的主要内容。

2.

少年毛泽东是怎样发奋读书的?

______________________________________________

为中华之崛起而读书

课前预习篇

新课导入

如果有人问你“为什么而读书”,你会怎么回答呢?每个人都有自己的读书目的,咱们敬爱的周总理也不例外。周总理在跟大家一般大的时候,也曾响亮地回答过这个问题,你知道他是怎么说的吗?让我们一起学习课文《为中华之崛起而读书》。

1.

会认9个生字,会写11个生字,理解生字组成的词语。

2.

有感情地朗读课文,把文中三件小事连起来,把握文章主要内容,体

会人物的思想感情。(重点)

3.

抓住重点词句,发挥想象,揣摩人物的内心活动,体会周恩来的立志

原因。(难点)

4.

感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向及理想。(难点)

目标导学

作者简介

生平简介:余心言,原名徐惟诚,安徽芜湖人,中共党员。

文学成就:《处世百题》获第十届中国图书奖。

主要作品:《人生探索》《美需要呼唤》《给小红的信》

《祝你学习好》《想到2000》《八十年寻路记》《处世百题》等。

知识链接

周恩来 周恩来(1898—1976),伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家,党和国家主要领导人之一。

原籍浙江绍兴,出生于江苏淮安,1921年加入中国共产党,

1949年中华人民共和国成立后,一直任政府总理,直到逝

世。他一贯勤奋工作,严于律己,关心群众,被称为“人民

的好总理”。

我会写的字

我会认的字

(“晰、效、惑、斥”见我会写的字)

词语天地

读写易错提示

多音字辨别

近、反义词

mó(模范)

mú(模样)

运用:1.

英雄模(mó)范离不开群众,红花还要绿叶烘托。

2.

他一看到食物就露出垂涎欲滴的模(mú)样。

正音:疑惑(yí

ní) 训斥(chè

chì)

北魏(wēi

wèi)

.

√

.

√

.

√

辨形:振:

左窄右宽,“辰”的第2撇稍长,横向笔画间距均匀,最后一

捺舒展。赞:上部写紧凑,第一个“先”末笔变成竖提,“贝”稍扁。

近义词

严肃——庄严

清晰——清楚

劝慰——安慰 赞叹——赞扬

沉郁——忧郁 训斥——斥责

疑惑不解——迷惑不解

左顾右盼——东张西望

热闹非凡——熙熙攘攘

反义词

严肃——活泼 清晰——模糊

赞叹——嘲笑 沉郁——开朗

训斥——称赞

疑惑不解——恍然大悟

热闹非凡——冷冷清清

左顾右盼——目不转睛

模

词语天地

近义词辨析

特殊词语

词语拓展

赞叹 赞赏

辨析:赞叹:表示称赞、惊叹,表示对人、事、物的一种积极认同的态度。赞赏:赞同,欣赏,钦佩,得到人们的赞赏和高度好评,是指非常赞同值得欣赏。

运用:1.

万里长城博得世界各国人民的赞叹。

2.

他刻苦学习的精神,受到了大家的赞赏。

描写热闹场面的词语:热闹非凡

描写热闹场面的词语:人山人海 车水马龙 摩肩接踵 门庭若市

词语搭配

严肃的问题 严肃的面庞 严肃的气氛 严肃的话题

严肃 清晰 为之一振 胸怀 赞叹 当效此生 非凡

左顾右盼 训斥

?

六年级语文(部编版)上册

?

词语听写

?

六年级语文(部编版)上册

?

方法目标

重点方法

写作方法

修辞手法

阅读方法

倒叙的写作方法

反问、比喻

查阅资料,了解文章的背景,有助于理解课文

对比的方法

其他方法

?

六年级语文(部编版)上册

?

四年级语文(部编版)上册

课文讲解篇

?

新学年开始了,修身课

①

上,奉(fèng)天东关模范(fàn)学校的魏(

wèi)

校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书?”?

“为家父而读书。”?

“为明理而读书。”

“为光耀门楣(méi)而读书。”有人干脆这样回答。(语言描写)【段解】其他人为了满足自己的生活需求

而读书。?

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思

②

。?魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰(xī)而坚定地回答道:【句解:“清晰”,很清楚。“坚定”,不动摇。周恩来说的志向,绝不是一时冲动,而是经过了认真充分的思考,志向坚定,决不动摇。】

?

为中华之崛起而读书!”【句解:周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来,与其他同学对比,突出周恩来的伟大抱负。】??

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负

③和胸怀

④

!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”?

“为中华之崛起而读书!”

魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效(xiào)此生!”【句解:魏校长受到感染,一个孩子有如此远大的理想,真了不起。这句话应读出佩服和赞叹的语气。

】

①修身课:指努力提高自己的品德修养所上的课。

造句:有的学校开设了修身课,来提高学生的自身修养。

②若有所思:若,好像。好像在思考着什么。

造句:看到他拿着一本书,若有所思的样子,我们都笑了。

③抱负:远大的志向。

造句:儿童有无抱负,这无关紧要,可成年人不可胸无大志。

④胸怀:胸襟。文中指少年周恩来博大宽广的内心世界。

造句:一个人的胸怀能容下多少人,才能赢得多少人。

思考

:

说一说

“

有位同学一

直默默地坐在那里

,

若有所思

”

中

“

若

有

所

思

”的内容。

“若有所思”的是:中国人

受到外国人的欺侮都是因为

“中华不振”,我一定要好好

学习,为中华之崛起而读书。

?

思考

:

“

为中华之崛起而读书

”

是什么意思

?

从这句话你可以看

出

周恩来是一个怎样的人?

“为中华之崛起而读书”是指为中华民族的强大兴盛,能像巨人一样挺立于世界民族之林而读书学习。从这句话可以看出周恩来是一个胸怀大志、心系中华振兴的人。

思

考

:比较下面两个句子,看看哪个更好,为什么?

(1)这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。(2)这位同学就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。第一句好。运用了设问的修辞手法,在本段的开头,起到承上启下的过渡作用。

思

考

:

“

被

外

国

人

占

据

?为什么呢?”你从周恩来的两

个

问

句

中

可

以

体

会

到

什么?

可以看出周恩来内心很不解,急于想知道答案的心理,也能看出少年时期的周恩来爱问问题,好奇心强。

思

考

:

“

中

华

不

振

”

的

含

义是什么?

“中华不振”是指中华民族贫穷落后,遭受帝国主义列强的侵略;人民遭受欺凌,敢怒不敢言。

?

这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。【句解:设问句,设置悬念。本段在结构起承上启下的作用。

】?

第一部分(第1~10自然段):在修身课上,周恩来表明了心迹:要“为中华之崛起而读书”。

周恩来出生于1898年。十二岁那年,他离开家乡江苏(huái)安,随回家探亲的伯父来到了东北。到奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

少年周恩来疑惑(huò)不解

⑤

,问道:“被外国人占据?为什么呢?”?【句解:反问句。

】

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁

⑥的表情却让他难以忘怀。

第二部分(第11~14自然段):听伯父说“中华不振”,周恩来疑惑不解。?

一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡

⑦

,往来的大多是外国人。

【段解】这是一个外国人横行的地方。

⑤疑惑不解:因为有疑问而困惑不能理解。本课指周恩来对伯父说的话不能理解。

造句:看着一干二净的房间,我高兴极了,可令我疑惑不解的是:谁帮我打扫了房间?

⑥沉郁:低沉郁闷。

造句:一旁的王老师一副心事重重、心绪沉郁的样子。

⑦热闹非凡:形容热闹的场面或景象。

造句:过年了,村子里热闹非凡

⑧左顾右盼:顾、盼:看。向左右两边看。

造句:小明上课总是左顾右盼的。

⑨撑腰:比喻给予有力地支持。本文指女人指望巡警主持公道。

造句:一旦有人撑腰,这帮家伙就变得胆大包天。

思考

:

阅

读

第

1

6

段

,

说

说

围

观

的

中

国

人

是

怎

么

做

的。为什么?

围观的中国人紧握拳头,敢

怒而不敢言。内心虽充满了愤

怒,但是无力反抗,充满无奈。

?

拓展:经历了“巡警献媚”事件后,周恩来的心理发生了怎样的变化?他在想些什么?

示例:我终于体会到了“中华不振”这四个字的分量多么沉重,怎么才能把祖国人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?——为中华之崛起而读书。

?

思

考

:

结合全文思

考

,使

周

恩来立下

“

为

中华之崛

起

而

读

书

”

这个志

向

的原因是什么?

少年周恩来刚到奉

天

,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他充满疑惑,想弄个明白。在被外国人占据的地方,他又亲眼目睹一位妇女受外国人欺负,中国巡警不为民申冤,反而训斥那位妇女,围观的中国人敢怒不敢言,这使周恩来深刻体会到中华的确不振。他便一直思考怎样救民于水火,从此明确读书的目的就是要振兴中华。

?

周恩来和同学一路上左顾右盼

⑧

,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧(yà)死了,她原本指望巡警局给她撑腰

⑨

,惩(chéng)处这个外国人,谁知中国巡警不但不惩处肇(zhào)事的外国人,反而训斥(chì)她。【句解:巡警向外国人献媚,训斥自己的同胞。】围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?(反问)【句解:从这个反问句能看出围观的中国人也是敢怒不敢言。】大家只能劝慰(wèi)这个不幸的女人。?【段解】这是一个蛮横无理的地方。

此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。【句解:中国人在自己的国土上却受外国人的欺负,生活得没有一点尊严和权利,让周恩来对“中华不振”有了深刻的认识。】怎么把祖国和人民从苦难和

屈(qū)辱(rǔ)中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。(比喻)【句解:比喻句,把“这个问题”比作“一团烈火”。写出了周恩来忧国忧民,胸怀天下的情怀。】?所以,当修身课上魏校长提出为什么而读书这个问题时,就有了“为中华之崛起而读书”的响亮回答。【句解:“为中华之崛起而读书”照应开头。】?【段解】周恩来体会到了“中华不振”的分量之重,立志要为中华崛起而读书。

第三部分(第15~17自然段):在被外国人占据的地方里看到一位中国妇女受到外国人的欺侮,而无处说理,让周恩来对“中华不振”有了深刻的认识。

结构图示

为中华之崛起而读书

立志“振兴中华”

当效此生

耳闻“中华不振”

疑惑不解

目睹“中华不振”

切身体会

主题感悟

本文主要写少年周恩来目睹了

中国人在被外国人占据的地方受到外国人的欺凌却无处说理,领悟到“中华不振”的含义,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事情,表现了他的博大胸怀和远大抱负。

主题归纳

感悟心语

为中华之崛起而读书——多么崇

高的理想!周恩来小小年纪就立下目

标,并且一生为之奋斗。今天我们在

明亮的教室里,是为了什么而学习

呢?为了祖国更加繁荣!

写法练笔

写作特点:倒叙的写作方法。这样写能增强文章的生动性,引出悬念,同时也可以避免叙述和结构的单调。

仿写思路:本文中事件一是结果,事件二、三是原因,作者把结果放在开头写,原因放在后面,采用的是倒叙的写作方法。

我的练笔:运用倒叙的写作方法,写一件发生在自己身边的事情,条理要清晰。

?

六年级语文(部编版)上册

?

四年级语文(部编版)上册

课后作业篇

◎默读课文,想想课文讲了哪几件事,再连起来说说课文的主要内容。

参考答案:第一件:在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的心

迹,要“为中华之崛起而读书”。

第二件:12岁的周恩来刚到奉天,就被伯父警告不要随便去被外国人占据

的地方玩,听伯父叹着气说“中华不振”,这使他疑惑不解。

第三件:周恩来在被外国人占据的地方里亲眼看到中国巡警帮助外国人欺

负中国妇人,而围观的群众敢怒不敢言,这使他真正体会到了“中华不振”

的含义。

主要内容:本文写周恩来少年时曾目睹中国人在被外国人占据的地方受

外国人欺凌却无处说理的事,从而深刻体会到伯父所说的“中华不振”的含

义,从此立志要“为中华之崛起而读书”。

◎课文多次出现“中华不振”这个词语,查阅资料了解当时的社会状况,

结合下面周恩来写的诗,理解他立下如此志向的原因。

课后习题解答

大江歌罢掉头东,邃(suì)密群科济世穷。

面壁十年图破壁,难酬(chóu)蹈海亦英雄。

参考答案:译文:气势豪迈的歌刚唱完,便东渡日本,为挽救国家危亡而精心研读各种科学。十年苦读是想为祖国和人民做一番大事业,即使目的达不到,理想无法实现,投海殉国也是英雄。

原因:少年周恩来刚到奉天,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他充满疑惑,想弄个明白。在被外国人占据的地方他又亲眼目睹一位中国妇女受外国人欺负,中国巡警不为民申冤,反而训斥那位妇女,围观的中国人敢怒不敢言,这使周恩来深刻体会到中华的确不振。他便一直思考怎样救民于水火,从此明确读书的目的就是要振兴中华。

小练笔

◎如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

参考答案:为了国家更加繁荣富强而读书。虽然中华人民共和国成立之后,我们的国家发生了翻天覆地的变化,但是距离世界发达国家还是有一定的差距,人民的物质文化水平有待进一步提高,我们应该努力读书,让祖国更加繁荣富强,各民族人民,各地区人民都能过上幸福文明的新生活。

课后习题解答

拓展阅读

听读《少年毛泽东发奋读书》,完成练习:

1.

概括这篇短文的主要内容。

2.

少年毛泽东是怎样发奋读书的?

______________________________________________

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地