2012 历史新编课件:825 两极世界的形成 (人教版必修1)(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2012 历史新编课件:825 两极世界的形成 (人教版必修1)(共53张PPT) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-11-16 21:03:49 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

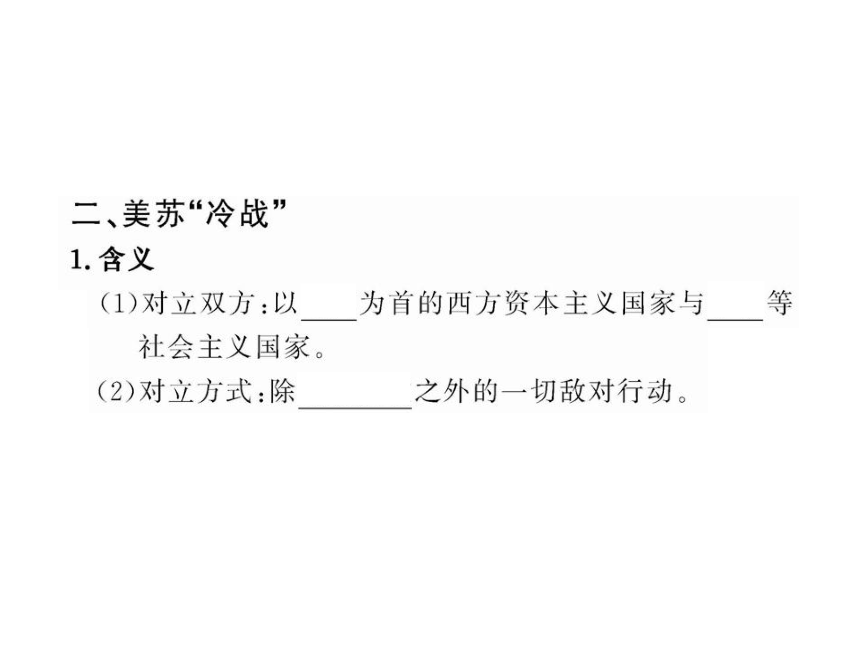

1946年,英国前首相丘吉尔访问美国,在富尔顿发表演说,称苏联进行扩张,“一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面,坐落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内……”

(1)如何理解丘吉尔所说的“铁幕”?

提示:“铁幕”是指“冷战”时期将欧洲分为两个受不同政治影响区域的界线,或者说是切断和孤立一个地区,以防止它与不同倾向的地区自由来往和接触的政治、军事和意识形态的屏障。在当时,东欧属于苏联(社会主义)的势力范围,而西欧则属于美国(资本主义)的势力范围。随着“冷战”的升级,这个词被广泛用来形容欧洲的分裂。

(2)美苏之间的对抗为什么采取“冷战”这种形式?

提示:①二战后美国的经济军事实力膨胀,同时苏联的政治军事实力也大为增强,美国认为以苏联为首的社会主义国家成为其争夺霸权的障碍,必须予以压制。

②由于苏联实力的增强,美国不敢贸然采取直接的武装对抗形式。

③大战刚结束,世界人民珍惜来之不易的和平局面,美苏双方都不愿,也不敢再次卷入一场新的全球战争。

(3)“冷战”的特点有哪些?

提示:①国家集团的对抗以美、苏的对立为标志,由此构成战后国际斗争的中心和焦点。

②两大国家集团的成员都是以国家利益和社会制度、意识形态的对立和斗争作为政治基础,使两大国家集团分别以美国为中心的帝国主义阵营和以苏联为中心的社会主义阵营的面目出现。

③双方的斗争形式以“冷战”为主,以“热战”为辅。在欧洲两国以冷战为主,在亚洲则出现了与之相呼应的热战,如朝鲜、越南战争等。

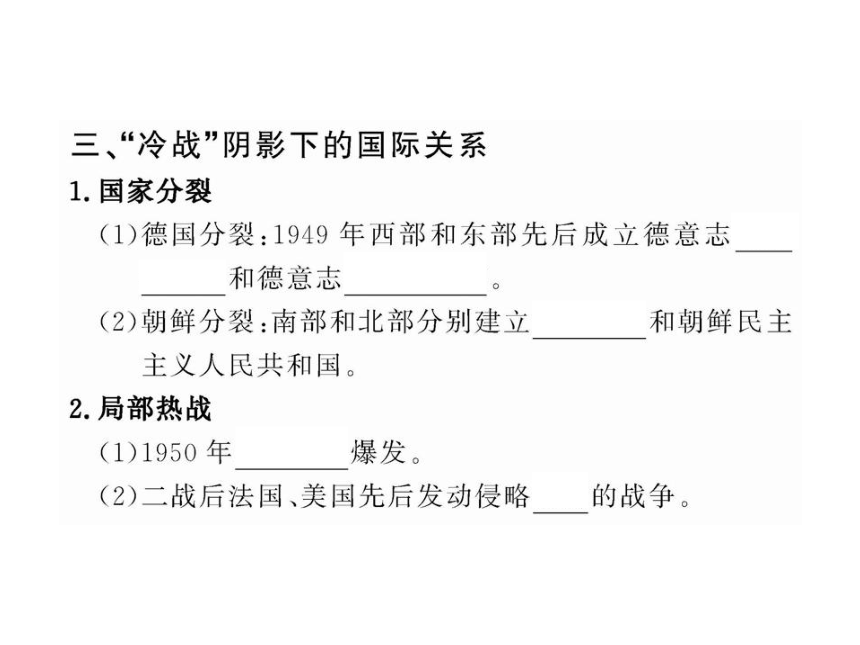

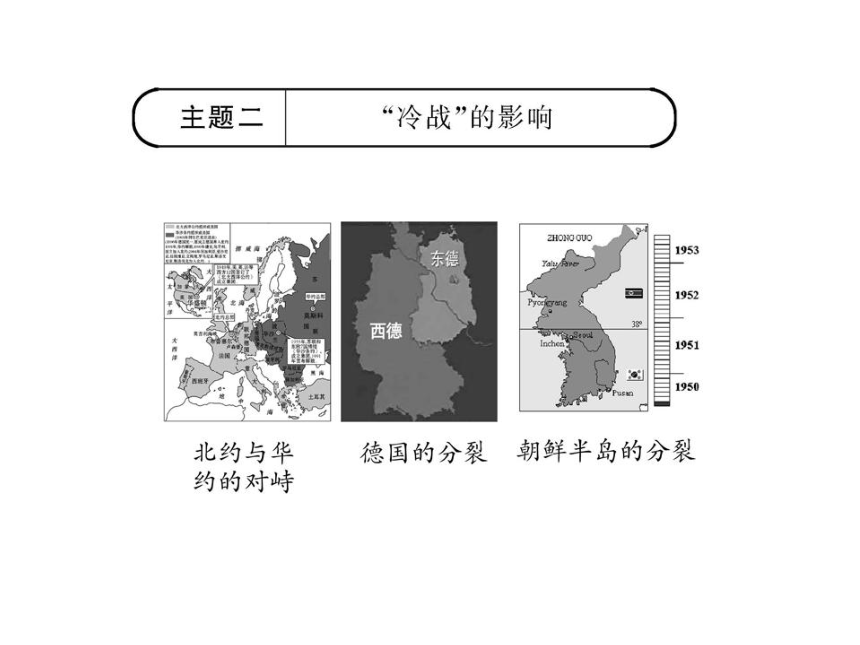

(1)二战后德国、朝鲜分裂的原因分别是什么?

提示:①德国分裂的根源在于雅尔塔体系,因为雅尔塔体系划定了美苏在德国各自的势力范围。

②随着美国对苏联发动“冷战”,双方矛盾激化,直接导致了德国的分裂。

③此外,美国和苏联社会制度和意识形态的不同也是重要原因之一。

④朝鲜半岛的分裂原因与其类似。

(2)“冷战”之中为什么会有“热战”?

提示:“热战”不是“冷战”的结束,而是“冷战”的扩大。因为“热战”是在“冷战”的大环境中采取的军事行动,目的仍是遏制社会主义,所以它实际上是“冷战”的扩大。

(3)雅尔塔体系、两极格局、“冷战”之间的联系有哪些?

提示:雅尔塔体系的建立是战后两极格局形成的基础,即奠定了战后两极格局的框架;两极格局是雅尔塔体系的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体系,雅尔塔体系下两极格局对抗的主要形式是“冷战”,“冷战”的加剧又促进了两极格局的形成。一般说来,两极格局的瓦解,也就意味着“冷战”局面的结束、雅尔塔体系的瓦解。

1.(2010·个旧高一检测)二战期间美苏建立同盟关系,在战后破裂的主要原因是( )

A.美苏争霸必然导致双方对立

B.国家利益和意识形态的冲突

C.两极格局间关系的实质是两强争霸

D.反法西斯斗争取得胜利

【解析】选B。本题考查理解能力。决定国家间关系的主要因素是国家利益,其次是意识形态,宗教信仰等因素。A项是破裂的影响,C项与破裂无关,D项是双方合作的成果。

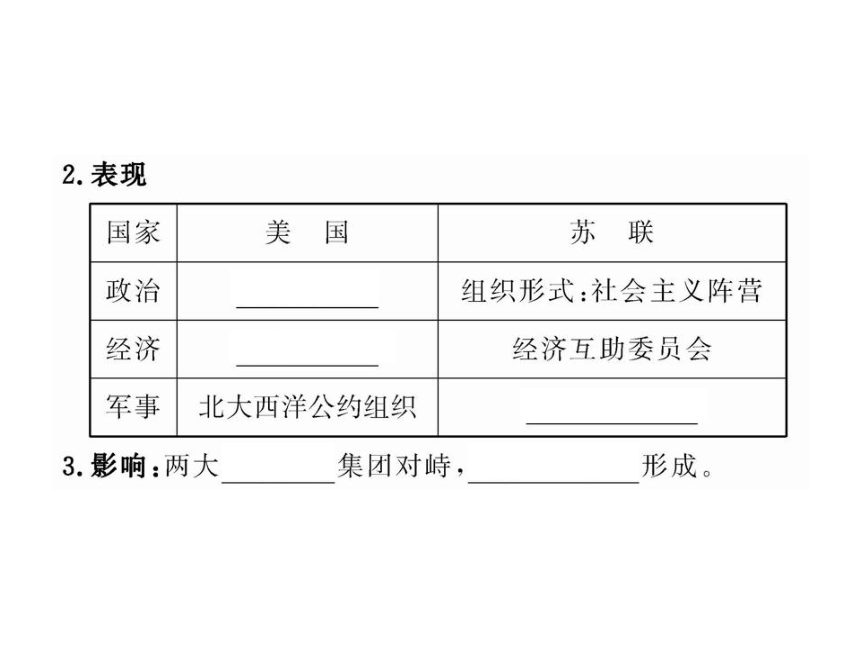

2.二战后,美国推行“遏制共产主义”的“冷战”政策,表现有( )

①向西欧提供经济援助

②支持联邦德国的崛起

③以联合国的名义直接出兵朝鲜

④成立军事政治集团——北约组织

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

【解析】选C。本题考查理解能力。③是“热战”不是“冷战”,①②④是美国的“冷战”措施。

3.(2010·徐州学业水平检测)二战结束后,美苏“冷战”对峙局面形成。下列一组图片中反映了两极格局下全面“冷战”事实的是( )

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

【解析】选B。本题考查理解能力。①③④是“冷战”的表现。②是热战,与题干不符。

4.中国漫画家黄远林曾创作了漫画

“黄鼠狼给鸡拜年”(如右图),请

问漫画指的历史事件是( )

A.铁幕演说的发表

B.杜鲁门主义的登场

C.马歇尔计划的实施

D.北大西洋公约组织的成立

【解析】选C。本题考查学生从图片中获取有效信息的能力。由图片中美国对西欧各国援助的信息及二者的身份比喻可知,是借援助西欧达到控制西欧目的的马歇尔计划。

5.有人这样评价马歇尔计划:“对美国来说,马歇尔计划达到了一箭几雕的目的。”这里的“几雕”在经济方面是指

( )

①稳定西欧经济

②帮助西欧尽快实现战后恢复

③有助于美国商品的输出

④把受援国纳入美国全球称霸的战略轨道

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

【解析】选A。本题考查理解能力。题干强调的是马歇尔计划在经济方面的作用。①②是对西欧的作用,③④是对美国的作用,但④是政治方面的影响,可排除。

6.(2010·嘉兴高一检测)有人认为“马歇尔计划远不止是一项经济援助计划。”对这句话的含义理解不正确的是( )

A.使美苏之间的“冷战”正式开始

B.它是美国“冷战”政策的重要组成部分

C.它起到通过经济手段控制西欧的作用

D.目的是阻止革命,稳定欧洲资本主义统治秩序

【解析】选A。本题考查分析能力。马歇尔计划是“冷战”的表现之一,是美国为遏制苏联而采取的措施,C项是其作用,D项是其目的。A项错误,“冷战”正式开始的标志是杜鲁门主义出台。

7.(2010·南京学业水平检测)下图的这块柏林墙遗迹恰好放置在两辆坦克之间。对此理解不正确的是( )

A.西德与东德之间战争频繁

B.它是“冷战”的著名标志

C.是当年两大集团虎视眈眈,剑拔弩张的写照

D.是对“冷战”时期分裂、对抗的反思

【解析】选A。本题考查分析能力。柏林墙是“冷战”的产物,B项正确,C、D两项是图片揭示的内涵,A项错误,不符合“冷战”的史实。

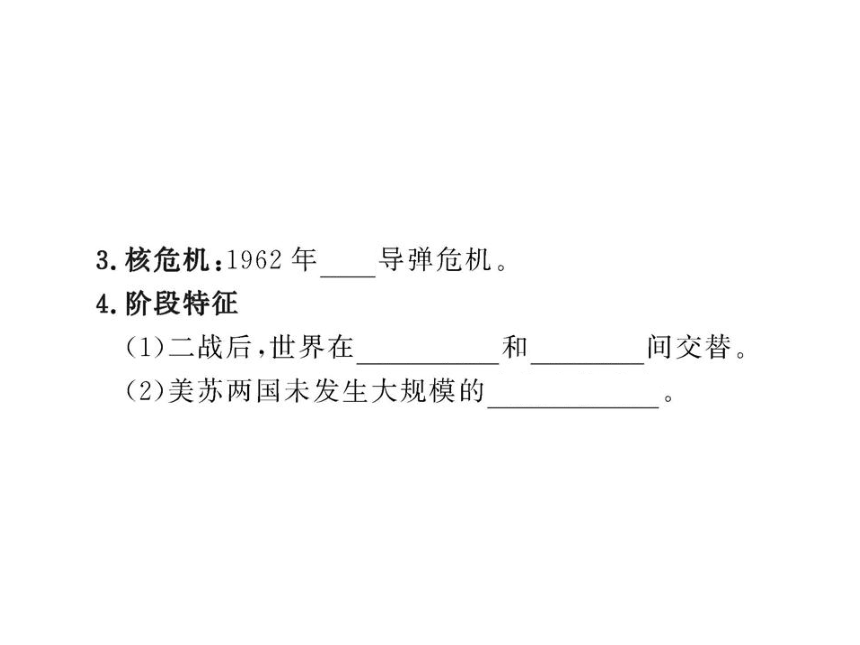

8.“古巴导弹危机”是现代国际关系中一次重要的大国较量,下列关于此事件叙述不正确的是( )

A.发生在两极格局正式确立后

B.全面“冷战”下的局部热战

C.苏联核力量弱势下的一次争锋

D.美苏经过谈判结束危机

【解析】选B。本题考查识读能力。“古巴导弹危机”是“冷战”的重要表现,但美苏最终以和谈而结束了这场危机,双方并未付诸武力,所以并非热战。

9.(2010·福州高一检测)阅读下列材料:

材料一 我也希望向全世界说明,美国在这个新的极权主义的挑战面前所持的立场。我相信,这是美国外交政策的转折点。它现在宣布,不论什么地方,不论直接或间接侵略威胁了和平,都会与美国的安全有关。

——《杜鲁门回忆录》

材料二 我们的任务是唤起合理经济的再生,促使政治社会的结构容纳自由制度存在。1949年4月,为实行集体“防御”,美、加及欧洲十国成立军事组织。

——《试论“冷战”的爆发与两极格局的形成》

材料三 有学者指出:“两极格局具有相对的稳定性,但是它又因为国际力量的对比不断变化而受到撼动,并且已受到逐步扩大起来的其他力量中心的挑战。”

请回答:

(1)材料一中的“新的极权主义”指什么?“美国外交政策的转折点”又指什么?从材料中可看出美国确立了怎样的外交目标?

(2)据材料二指出在杜鲁门主义的影响下,美国又实施了哪些相应的措施?根据所学的知识回答苏联为此采取了哪些对抗性的措施?

(3)在冷战下“两极格局具有相对的稳定性”,简要叙述冷战下的国际关系的典型事例。

【解析】本题考查分析理解能力。第(1)题较为简单,新的极权国家指苏联等社会主义国家;转折点主要是推行冷战政策,目的是称霸世界。第(2)题分析美苏冷战,在政治、经济、军事等方面分别采取的措施。第(3)题考查冷战下的国际关系。

答案:(1)“新的极权主义”指苏联及社会主义国家。美国外交政策的转折点:开始实行对苏联的冷战政策。外交目标:称霸世界。

(2)美国又实施的措施:实行马歇尔计划、成立北约组织。苏联采取的对抗性措施:组建华约组织、经互会(或经互会、情报局)。

(3)德国分裂;朝鲜战争的爆发;古巴导弹危机;越南战争等。巩固学习效果,检验教学成果。

一、选择题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)

1.(2010·济南高一检测)右图是

苏联某历史时期发布的宣传画“华

盛顿的和平鸽”,这幅画揭示

了( )

A.美国推行“冷战”政策的实质

B.古巴导弹危机的根源

C.美苏间军备竞赛的本质

D.苏联霸权主义野心

【解析】选A。本题考查理解分析能力。和平鸽与武器联系在一起,表明美国的“冷战”实质是和平外衣下的武力威胁。B项与题干无关,C、D两项与题干不符。

2.(2010·中山高一检测)1946年,美国驻苏代办乔治·凯南指出:苏联“狂热地坚信,它同美国之间不可能有永久的妥协,它坚信,如果苏联政权要得到巩固,那么搞乱我国社会的内部和谐,破坏我国传统的生活方式,以及损害我国在国际舞台上的权威,这种做法是可取和必要的”。其本质意图是( )

A.苏联是个很狂热的国家

B.苏联与美国有很大的矛盾

C.苏联必然会危害美国的利益

D.美国应该对苏联采取遏制的政策

【解析】选D。本题考查理解分析能力。题干强调的是苏联威胁论,其目的是通过此种宣传,督促美国对苏联采取遏制的政策。其余选项只揭示了题干的含义,没有体现美国的目的。

3.二战后美国外交官凯南形容:“美国是鲨鱼,苏联是老虎,二者虽然都很凶猛,却生活在截然不同的环境里,暂时不会兵戎相见。”凯南评述的是美苏( )

A.都成为超级大国 B.进行“冷战”对峙

C.共同对付法西斯 D.军事实力接近

【解析】选B。本题考查理解能力。“不会兵戎相见”是双方目前的关系状态,即冷战对峙。A项是对题干前半句的概括,C项与题干“二战后”不符,D项与题干无关。

4.(2010·厦门模拟)若为右下图所示历史漫画拟定标题,较为合适的是( )

A.反目成仇,势成水火

B.城门失火,殃及池鱼

C.同室操戈,相煎何急

D.冰释前嫌,共克时艰

【解析】选A。本题考查理解分析能力。图中人物为斯大林,他正将杜鲁门计划付之一炬,但却反受其呛,这说明美苏双方在二战之后已经反目成仇,势成水火。其余选项与此史实不符。

5.(2010·韶关模拟)美国《地理杂志》刊发了一幅“逃兵”的照片,1961年8月13日凌晨,在柏林墙即将合封时,一位参与筑墙的东德士兵突然跃过铁丝网,投奔西德。对此理解不正确的是( )

A.西德修筑柏林墙防止东德人逃入西德

B.东德修柏林墙是防止民众逃往西德

C.柏林墙是冷战的产物

D.柏林墙从修建之时起在民众心中就已倒塌

【解析】选A。本题考查分析能力。A项错误,柏林墙是东德修建的,其目的是防止东德人逃入西德。B、C两项是修柏林墙的原因,D项说明其不得人心。

6.二战后初期,处于巅峰状态的美国总统杜鲁门宣称:“全世界应该采取美国的制度”,“不管我们喜欢与否,未来的世界格局将取决于我们”。杜鲁门的上述言论充分反映了

( )

A.美国要求在世界反法西斯联盟中居霸主地位

B.二战使美国发展成为世界上最强的军事大国

C.随着实力增强美国要求全世界采取美国的制度

D.美国想按照实力确立自己在世界上的新地位

【解题提示】解答本题首先要紧扣时间,其次要注意题干所反映的深层含义,正确体会其真实意图。

【解析】选D。二战后,美国的政治经济军事实力异常强大,美国领导集团试图凭借其强大的实力,确立自己在世界上的领导地位,杜鲁门的话反映了这一点。

7.(2010·浙江五校模拟)普京谈到柏林墙时表示,人类历史上有过很多种阻挡工事和分界线,其中最有名的是中国的万里长城。“她为什么能够屹立成百上千年?因为她保护了人民,而柏林墙却分离了人民。”下列对长城和柏林墙命运不同的分析中,不正确的是( )

A.都是两大军事政治集团对峙的产物

B.中国的万里长城因是民族象征而闻名

C.柏林墙因象征“冷战”而令人痛恨

D.普京比较两者的用意在于重视民心所向

【解析】选A。本题考查理解分析能力。A项与长城没有关系,是柏林墙出现的原因。B项是长城的历史地位,C项是柏林墙的影响,D项是普京谈话的深层含义。

8.(2010·温州高一检测)《新全球史》中说:“由于没有签署和平条约,这个地区仍然处于卷入新的一轮敌对活动的威胁之中。战争还加剧了南北双方的苦难,使得统一朝鲜的进程更加遥远。”这段话主要说明了朝鲜战争( )

A.事实上并没有停战

B.给朝鲜人民带来了巨大灾难

C.导致了朝鲜的分裂

D.加剧了朝鲜半岛的分裂局面

【解析】选D。本题考查理解分析能力。A项与史实不符,B项与题干无关,C项错误,是先分裂后战争。D项与“统一朝鲜的进程更加遥远”含义一致,即战争加剧了分裂的局面。

二、非选择题(18分)

9.阅读下列材料:

材料一 “大不列颠作为一个世界强国,已经完蛋了。”

——美国国务院官员琼斯

材料二 二战结束后,美国登上资本主义世界霸主宝座,经济上,美国是世界上最大的债权国。军事上,美国拥有最强大的海军和空军,数百个军事基地分布在世界各地。它垄断着原子弹,成为世界头号军事强国。

材料三 五大国中唯一能够与美国抗衡的只有苏联。1945年苏军总数达1 140万,领土扩大了60万平方公里,是名副其实的“超级大国”。

材料四 美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,并将苏联视为其通往世界霸权道路上的主要障碍,为此美国正在以各种方式扩充军备,准备未来的战争,并且是把苏联作为战争的对象。

——苏联驻美大使诺维科夫 1946年9月27日

请回答:

(1)据材料一、二、三,分析二战后国际力量对比发生了什么变化?(6分)

(2)据材料四概括战后美苏关系发生了怎样的变化?根据材料总结双方关系变化的原因?(6分)

(3)由上述可见,决定国际关系的因素有哪些?(6分)

【解析】本题考查分析概括能力。第(1)题依据材料中对英、美、苏力量的评述概括。第(2)题变化联系美苏双方在二战中和二战后的关系对比回答。原因结合国家利益和社会制度的不同回答。第(3)题从利益、实力等角度入手。

答案:(1)西欧各国普遍衰落;美国拥有世界上最强大的经济和军事实力,苏联成为战后唯一能够与美国相抗衡的政治军事大国,形成美苏均势。

(2)变化:从盟友到对手。原因:美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾。

(3)国家利益;社会制度;意识形态;综合国力等。

1946年,英国前首相丘吉尔访问美国,在富尔顿发表演说,称苏联进行扩张,“一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面,坐落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内……”

(1)如何理解丘吉尔所说的“铁幕”?

提示:“铁幕”是指“冷战”时期将欧洲分为两个受不同政治影响区域的界线,或者说是切断和孤立一个地区,以防止它与不同倾向的地区自由来往和接触的政治、军事和意识形态的屏障。在当时,东欧属于苏联(社会主义)的势力范围,而西欧则属于美国(资本主义)的势力范围。随着“冷战”的升级,这个词被广泛用来形容欧洲的分裂。

(2)美苏之间的对抗为什么采取“冷战”这种形式?

提示:①二战后美国的经济军事实力膨胀,同时苏联的政治军事实力也大为增强,美国认为以苏联为首的社会主义国家成为其争夺霸权的障碍,必须予以压制。

②由于苏联实力的增强,美国不敢贸然采取直接的武装对抗形式。

③大战刚结束,世界人民珍惜来之不易的和平局面,美苏双方都不愿,也不敢再次卷入一场新的全球战争。

(3)“冷战”的特点有哪些?

提示:①国家集团的对抗以美、苏的对立为标志,由此构成战后国际斗争的中心和焦点。

②两大国家集团的成员都是以国家利益和社会制度、意识形态的对立和斗争作为政治基础,使两大国家集团分别以美国为中心的帝国主义阵营和以苏联为中心的社会主义阵营的面目出现。

③双方的斗争形式以“冷战”为主,以“热战”为辅。在欧洲两国以冷战为主,在亚洲则出现了与之相呼应的热战,如朝鲜、越南战争等。

(1)二战后德国、朝鲜分裂的原因分别是什么?

提示:①德国分裂的根源在于雅尔塔体系,因为雅尔塔体系划定了美苏在德国各自的势力范围。

②随着美国对苏联发动“冷战”,双方矛盾激化,直接导致了德国的分裂。

③此外,美国和苏联社会制度和意识形态的不同也是重要原因之一。

④朝鲜半岛的分裂原因与其类似。

(2)“冷战”之中为什么会有“热战”?

提示:“热战”不是“冷战”的结束,而是“冷战”的扩大。因为“热战”是在“冷战”的大环境中采取的军事行动,目的仍是遏制社会主义,所以它实际上是“冷战”的扩大。

(3)雅尔塔体系、两极格局、“冷战”之间的联系有哪些?

提示:雅尔塔体系的建立是战后两极格局形成的基础,即奠定了战后两极格局的框架;两极格局是雅尔塔体系的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体系,雅尔塔体系下两极格局对抗的主要形式是“冷战”,“冷战”的加剧又促进了两极格局的形成。一般说来,两极格局的瓦解,也就意味着“冷战”局面的结束、雅尔塔体系的瓦解。

1.(2010·个旧高一检测)二战期间美苏建立同盟关系,在战后破裂的主要原因是( )

A.美苏争霸必然导致双方对立

B.国家利益和意识形态的冲突

C.两极格局间关系的实质是两强争霸

D.反法西斯斗争取得胜利

【解析】选B。本题考查理解能力。决定国家间关系的主要因素是国家利益,其次是意识形态,宗教信仰等因素。A项是破裂的影响,C项与破裂无关,D项是双方合作的成果。

2.二战后,美国推行“遏制共产主义”的“冷战”政策,表现有( )

①向西欧提供经济援助

②支持联邦德国的崛起

③以联合国的名义直接出兵朝鲜

④成立军事政治集团——北约组织

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

【解析】选C。本题考查理解能力。③是“热战”不是“冷战”,①②④是美国的“冷战”措施。

3.(2010·徐州学业水平检测)二战结束后,美苏“冷战”对峙局面形成。下列一组图片中反映了两极格局下全面“冷战”事实的是( )

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

【解析】选B。本题考查理解能力。①③④是“冷战”的表现。②是热战,与题干不符。

4.中国漫画家黄远林曾创作了漫画

“黄鼠狼给鸡拜年”(如右图),请

问漫画指的历史事件是( )

A.铁幕演说的发表

B.杜鲁门主义的登场

C.马歇尔计划的实施

D.北大西洋公约组织的成立

【解析】选C。本题考查学生从图片中获取有效信息的能力。由图片中美国对西欧各国援助的信息及二者的身份比喻可知,是借援助西欧达到控制西欧目的的马歇尔计划。

5.有人这样评价马歇尔计划:“对美国来说,马歇尔计划达到了一箭几雕的目的。”这里的“几雕”在经济方面是指

( )

①稳定西欧经济

②帮助西欧尽快实现战后恢复

③有助于美国商品的输出

④把受援国纳入美国全球称霸的战略轨道

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

【解析】选A。本题考查理解能力。题干强调的是马歇尔计划在经济方面的作用。①②是对西欧的作用,③④是对美国的作用,但④是政治方面的影响,可排除。

6.(2010·嘉兴高一检测)有人认为“马歇尔计划远不止是一项经济援助计划。”对这句话的含义理解不正确的是( )

A.使美苏之间的“冷战”正式开始

B.它是美国“冷战”政策的重要组成部分

C.它起到通过经济手段控制西欧的作用

D.目的是阻止革命,稳定欧洲资本主义统治秩序

【解析】选A。本题考查分析能力。马歇尔计划是“冷战”的表现之一,是美国为遏制苏联而采取的措施,C项是其作用,D项是其目的。A项错误,“冷战”正式开始的标志是杜鲁门主义出台。

7.(2010·南京学业水平检测)下图的这块柏林墙遗迹恰好放置在两辆坦克之间。对此理解不正确的是( )

A.西德与东德之间战争频繁

B.它是“冷战”的著名标志

C.是当年两大集团虎视眈眈,剑拔弩张的写照

D.是对“冷战”时期分裂、对抗的反思

【解析】选A。本题考查分析能力。柏林墙是“冷战”的产物,B项正确,C、D两项是图片揭示的内涵,A项错误,不符合“冷战”的史实。

8.“古巴导弹危机”是现代国际关系中一次重要的大国较量,下列关于此事件叙述不正确的是( )

A.发生在两极格局正式确立后

B.全面“冷战”下的局部热战

C.苏联核力量弱势下的一次争锋

D.美苏经过谈判结束危机

【解析】选B。本题考查识读能力。“古巴导弹危机”是“冷战”的重要表现,但美苏最终以和谈而结束了这场危机,双方并未付诸武力,所以并非热战。

9.(2010·福州高一检测)阅读下列材料:

材料一 我也希望向全世界说明,美国在这个新的极权主义的挑战面前所持的立场。我相信,这是美国外交政策的转折点。它现在宣布,不论什么地方,不论直接或间接侵略威胁了和平,都会与美国的安全有关。

——《杜鲁门回忆录》

材料二 我们的任务是唤起合理经济的再生,促使政治社会的结构容纳自由制度存在。1949年4月,为实行集体“防御”,美、加及欧洲十国成立军事组织。

——《试论“冷战”的爆发与两极格局的形成》

材料三 有学者指出:“两极格局具有相对的稳定性,但是它又因为国际力量的对比不断变化而受到撼动,并且已受到逐步扩大起来的其他力量中心的挑战。”

请回答:

(1)材料一中的“新的极权主义”指什么?“美国外交政策的转折点”又指什么?从材料中可看出美国确立了怎样的外交目标?

(2)据材料二指出在杜鲁门主义的影响下,美国又实施了哪些相应的措施?根据所学的知识回答苏联为此采取了哪些对抗性的措施?

(3)在冷战下“两极格局具有相对的稳定性”,简要叙述冷战下的国际关系的典型事例。

【解析】本题考查分析理解能力。第(1)题较为简单,新的极权国家指苏联等社会主义国家;转折点主要是推行冷战政策,目的是称霸世界。第(2)题分析美苏冷战,在政治、经济、军事等方面分别采取的措施。第(3)题考查冷战下的国际关系。

答案:(1)“新的极权主义”指苏联及社会主义国家。美国外交政策的转折点:开始实行对苏联的冷战政策。外交目标:称霸世界。

(2)美国又实施的措施:实行马歇尔计划、成立北约组织。苏联采取的对抗性措施:组建华约组织、经互会(或经互会、情报局)。

(3)德国分裂;朝鲜战争的爆发;古巴导弹危机;越南战争等。巩固学习效果,检验教学成果。

一、选择题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)

1.(2010·济南高一检测)右图是

苏联某历史时期发布的宣传画“华

盛顿的和平鸽”,这幅画揭示

了( )

A.美国推行“冷战”政策的实质

B.古巴导弹危机的根源

C.美苏间军备竞赛的本质

D.苏联霸权主义野心

【解析】选A。本题考查理解分析能力。和平鸽与武器联系在一起,表明美国的“冷战”实质是和平外衣下的武力威胁。B项与题干无关,C、D两项与题干不符。

2.(2010·中山高一检测)1946年,美国驻苏代办乔治·凯南指出:苏联“狂热地坚信,它同美国之间不可能有永久的妥协,它坚信,如果苏联政权要得到巩固,那么搞乱我国社会的内部和谐,破坏我国传统的生活方式,以及损害我国在国际舞台上的权威,这种做法是可取和必要的”。其本质意图是( )

A.苏联是个很狂热的国家

B.苏联与美国有很大的矛盾

C.苏联必然会危害美国的利益

D.美国应该对苏联采取遏制的政策

【解析】选D。本题考查理解分析能力。题干强调的是苏联威胁论,其目的是通过此种宣传,督促美国对苏联采取遏制的政策。其余选项只揭示了题干的含义,没有体现美国的目的。

3.二战后美国外交官凯南形容:“美国是鲨鱼,苏联是老虎,二者虽然都很凶猛,却生活在截然不同的环境里,暂时不会兵戎相见。”凯南评述的是美苏( )

A.都成为超级大国 B.进行“冷战”对峙

C.共同对付法西斯 D.军事实力接近

【解析】选B。本题考查理解能力。“不会兵戎相见”是双方目前的关系状态,即冷战对峙。A项是对题干前半句的概括,C项与题干“二战后”不符,D项与题干无关。

4.(2010·厦门模拟)若为右下图所示历史漫画拟定标题,较为合适的是( )

A.反目成仇,势成水火

B.城门失火,殃及池鱼

C.同室操戈,相煎何急

D.冰释前嫌,共克时艰

【解析】选A。本题考查理解分析能力。图中人物为斯大林,他正将杜鲁门计划付之一炬,但却反受其呛,这说明美苏双方在二战之后已经反目成仇,势成水火。其余选项与此史实不符。

5.(2010·韶关模拟)美国《地理杂志》刊发了一幅“逃兵”的照片,1961年8月13日凌晨,在柏林墙即将合封时,一位参与筑墙的东德士兵突然跃过铁丝网,投奔西德。对此理解不正确的是( )

A.西德修筑柏林墙防止东德人逃入西德

B.东德修柏林墙是防止民众逃往西德

C.柏林墙是冷战的产物

D.柏林墙从修建之时起在民众心中就已倒塌

【解析】选A。本题考查分析能力。A项错误,柏林墙是东德修建的,其目的是防止东德人逃入西德。B、C两项是修柏林墙的原因,D项说明其不得人心。

6.二战后初期,处于巅峰状态的美国总统杜鲁门宣称:“全世界应该采取美国的制度”,“不管我们喜欢与否,未来的世界格局将取决于我们”。杜鲁门的上述言论充分反映了

( )

A.美国要求在世界反法西斯联盟中居霸主地位

B.二战使美国发展成为世界上最强的军事大国

C.随着实力增强美国要求全世界采取美国的制度

D.美国想按照实力确立自己在世界上的新地位

【解题提示】解答本题首先要紧扣时间,其次要注意题干所反映的深层含义,正确体会其真实意图。

【解析】选D。二战后,美国的政治经济军事实力异常强大,美国领导集团试图凭借其强大的实力,确立自己在世界上的领导地位,杜鲁门的话反映了这一点。

7.(2010·浙江五校模拟)普京谈到柏林墙时表示,人类历史上有过很多种阻挡工事和分界线,其中最有名的是中国的万里长城。“她为什么能够屹立成百上千年?因为她保护了人民,而柏林墙却分离了人民。”下列对长城和柏林墙命运不同的分析中,不正确的是( )

A.都是两大军事政治集团对峙的产物

B.中国的万里长城因是民族象征而闻名

C.柏林墙因象征“冷战”而令人痛恨

D.普京比较两者的用意在于重视民心所向

【解析】选A。本题考查理解分析能力。A项与长城没有关系,是柏林墙出现的原因。B项是长城的历史地位,C项是柏林墙的影响,D项是普京谈话的深层含义。

8.(2010·温州高一检测)《新全球史》中说:“由于没有签署和平条约,这个地区仍然处于卷入新的一轮敌对活动的威胁之中。战争还加剧了南北双方的苦难,使得统一朝鲜的进程更加遥远。”这段话主要说明了朝鲜战争( )

A.事实上并没有停战

B.给朝鲜人民带来了巨大灾难

C.导致了朝鲜的分裂

D.加剧了朝鲜半岛的分裂局面

【解析】选D。本题考查理解分析能力。A项与史实不符,B项与题干无关,C项错误,是先分裂后战争。D项与“统一朝鲜的进程更加遥远”含义一致,即战争加剧了分裂的局面。

二、非选择题(18分)

9.阅读下列材料:

材料一 “大不列颠作为一个世界强国,已经完蛋了。”

——美国国务院官员琼斯

材料二 二战结束后,美国登上资本主义世界霸主宝座,经济上,美国是世界上最大的债权国。军事上,美国拥有最强大的海军和空军,数百个军事基地分布在世界各地。它垄断着原子弹,成为世界头号军事强国。

材料三 五大国中唯一能够与美国抗衡的只有苏联。1945年苏军总数达1 140万,领土扩大了60万平方公里,是名副其实的“超级大国”。

材料四 美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,并将苏联视为其通往世界霸权道路上的主要障碍,为此美国正在以各种方式扩充军备,准备未来的战争,并且是把苏联作为战争的对象。

——苏联驻美大使诺维科夫 1946年9月27日

请回答:

(1)据材料一、二、三,分析二战后国际力量对比发生了什么变化?(6分)

(2)据材料四概括战后美苏关系发生了怎样的变化?根据材料总结双方关系变化的原因?(6分)

(3)由上述可见,决定国际关系的因素有哪些?(6分)

【解析】本题考查分析概括能力。第(1)题依据材料中对英、美、苏力量的评述概括。第(2)题变化联系美苏双方在二战中和二战后的关系对比回答。原因结合国家利益和社会制度的不同回答。第(3)题从利益、实力等角度入手。

答案:(1)西欧各国普遍衰落;美国拥有世界上最强大的经济和军事实力,苏联成为战后唯一能够与美国相抗衡的政治军事大国,形成美苏均势。

(2)变化:从盟友到对手。原因:美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾。

(3)国家利益;社会制度;意识形态;综合国力等。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局