中图版 七年级下册信息技术 3.2.1引导线动画 教案

文档属性

| 名称 | 中图版 七年级下册信息技术 3.2.1引导线动画 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2020-12-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教案名称 动画阴晴圆缺---引导线动画 课时 1 年级 七年级

一、教材内容分析

引导线动画是天津市中小学教育教学研究室编著,中国地图出版社出版的义务教育教科书七年级下册第三单元第二节《动画阴晴圆缺》的第一课时。本节共3课时,分别是引导线动画、遮罩动画以及动画综合应用。本课时的课堂内容是制作月球围绕地球的引导线动画,制作过程中还包括月球和地球的元件动画形象的制作(元件元素的制作)。该章节内容是七年级flash制作的重点教学内容。

二、学生分析

学生已有在第三单元第一节对之前学习过的flash基础:逐帧动画、形状补间动画、帧以及时间轴等内容进行了复习,为本节课新知引导线动画的制作奠定了坚实的基础。因为形状补间和运动补间,其动画形成的中间过程自动完成,具有较强的不可控性。所以要求学生对动画制作除了有较深的理解外,还需要对认真的完成每一操作步骤。由于本课操作内容较多,学生个体差异大,因此适合进行分层教学和小组合作。

三、教学目标

【知识与技能】 1.掌握本地图片实物与背景的分离操作;

2.理解引导线动画的基本原理,能够区分引导层和被引导层,能完成课本的导线动画的制作;

3.能灵活将引导线动画应用到其他场合。

【过程与方法】

1.通过类比讲解,让学生体会引导层动画的基本原理和制作关键;

2.学生借助微课视频、导学案等资料进行自主学习,探索完成引导线动画的制作;

3.关注学生个体差异,学生将所学知识拓展应用于地月绕着太阳转、海底世界任务1:鱼儿向前游

、海底世界任务2:鱼儿往返游等任务。

【情感态度与价值观】

激发和保持学生动画创作的兴趣,自主、合作、探究的学习态度以及坚韧不拔的意志,培养学生想象力、创造力,提升艺术鉴赏力。

四、教学重点与难点

教学重点:引导线动画的作用及制作方法; 教学难点:1.理解引导线动画的实现原理;

2.被引导的元件中心点准确吸附到引导线上。

五、教学策略

1.为了让学生建立起前后知识的联系,将知识应用于实际。引入“太阳和地月环绕”的视频,分析使用我们所学的动画制作方法实现月球绕地球旋转的可行性。 2.为了让学生更好的掌握引导线动画的制作方法,除了教材中月球绕地球旋转的动画之外,设计了地月绕着太阳转、一个引导线同时引导两个被引导层的海底世界任务一、两个引导线分别引导两个被引导层的海底世界任务二等拓展任务,最大限度的体现操作性。分别扩展补充了,元件导出、场景变化应用、分段编辑等知识上。照顾了学生个体差异,实现分层教学。

3、过程性评价和终结性评价相结合,体现分层评价和多元评价。注重过程性评价,体现评价的发展作用。

4、以核心素养为指导思想,使用问题式学习法(Problem-Based Learning,简称PBL),促使学生进行自主、合作、探究,以问题为导向,旨在让学生掌握解决问题的能力,体现了新课程理念和学科特点。

六、教学环境及资源准备

教学广播软件、多媒体幕布、学生素材包(包括导学案、微课视频和相关源文件)、Flash 8等软件。

七、教学过程(可以用嵌套表格呈现具体内容)

(一)课前准备部分 用时

要求学生课前自主学习教材58-61页,将学生素材发送到学生机桌面,课堂评价记分表分发给各组组长。

(二)新课导入部分 用时

教师活动 学生活动 设计意图

播放“月球公转、地球自转和公转动画演示.mp4”视频,并引出今天的课题。

播放地月绕着太阳转、鱼儿向前游、鱼儿折返游等本节课将要制作的flash动画。

课件展示知识结构回顾:flash动画分类,并指出今天要学习的引导线动画要以之前学过的动画知识为基础。

师说:逐帧动画擅长表现复杂细腻的场合但工作量大、补间动画擅长运动简单的场合,工作量小较小。 “月亮绕着地球转”效果使用哪种动画形式,更好?理由?

任务提出:使用运动补间动画,完成“月亮绕着地球转”的动画? 观看视频,了解地球、月球等的运动方式。

观看flash动画,思考其实现方式。

回顾flash动画分类,并明确今天所学引导线动画与之前所学的关系。

思考、讨论并回答问题。

思考、回答问题 营造动画氛围,明确日、地、月三者关系。

明确学习目标,激发学习兴趣。

温故而知新。

体现“最近发展区”理论,发现认知冲突,进一步激发兴趣。 3′

(三)师生互动部分 用时

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、导入星球图片 任务1:制作月球和地球的动画形象

环节一:制作思路及步骤

课件展示制作思路等。

制作思路:

为使动画更加逼真,也便于重复使用,将月球和地球制作成元件,导入图片并去除球外背景。(使用舞台的类比,讲解元件的理解)

操作提示(以月球为例):

1、在“月球和地球的动画形象.fla”文件中,新建名为“月球元件”的影片剪辑。

2、导入图片并相对于舞台水平中齐、垂直中齐。

3、分离打散为像素图形后,使用椭圆工具圈选月球,单独选中黑色背景并删除,单独选中红色椭圆并删除。

注意:

椭圆填充色设为无,笔触色设为红色。 听讲、阅读、思考。 明确制作思路,缕清操作步骤,培养自主阅读的学习习惯。 2′

环节二:示范讲解

示范讲解:

针对制作月球和地球的动画形象进行示范讲解。 对照教材58页操作提示跟着老师的示范尝试操作。 教学关键环节进行示范讲解与互动。 4′

环节三:元件制作与小组合作

易错点提示:

1、圈选月球前务必先分离打散;

2、绘制椭圆时需按住Shift键来保证画出正圆;(补充网格选项)

3、建议红色椭圆比月球形象略小些;

4、红色椭圆不能有画在月球图片之外的部分;

5、圆形位置不理想在改变位置时,需点选为高亮显示(变成四向箭头)后再拖动鼠标。 自主完成任务1。

完成过程可以借助操作提示,微课视频以及教师课件中的易错点提示。

组内互助进一步完善任务1。 提升学生的操作技能,体现学科特点。

易错点提示的给出,锻炼学习自我修正错误的能力。

培养学生合作意识。 2′

环节四:交流展示与评价

展示学生作品并进行评价反馈。

奖励:展示作品与举手回答问题次数累计。 观看作品,参与评价,进一步修正作品。

思考,举手回答问题。 体现过程性评价 2′

引导“月球”运动 环节一:引导线动画原理

播放“小微课”视频,讲解原理。

1、引导线动画由引导层和被引导层组成,引导层位于被引导层上方;

2、引导层中有且只能有一条引导线,使被引导层中的对象沿引导线运动;

3、引导线是任意的连续非封闭曲线,它在动画发布后自动隐藏(不显示)。

提问:引导线动画的最大优势是什么? 观看视频,理解引导层与被引导层。

听讲、阅读并理解引导层动画的原理。

2′

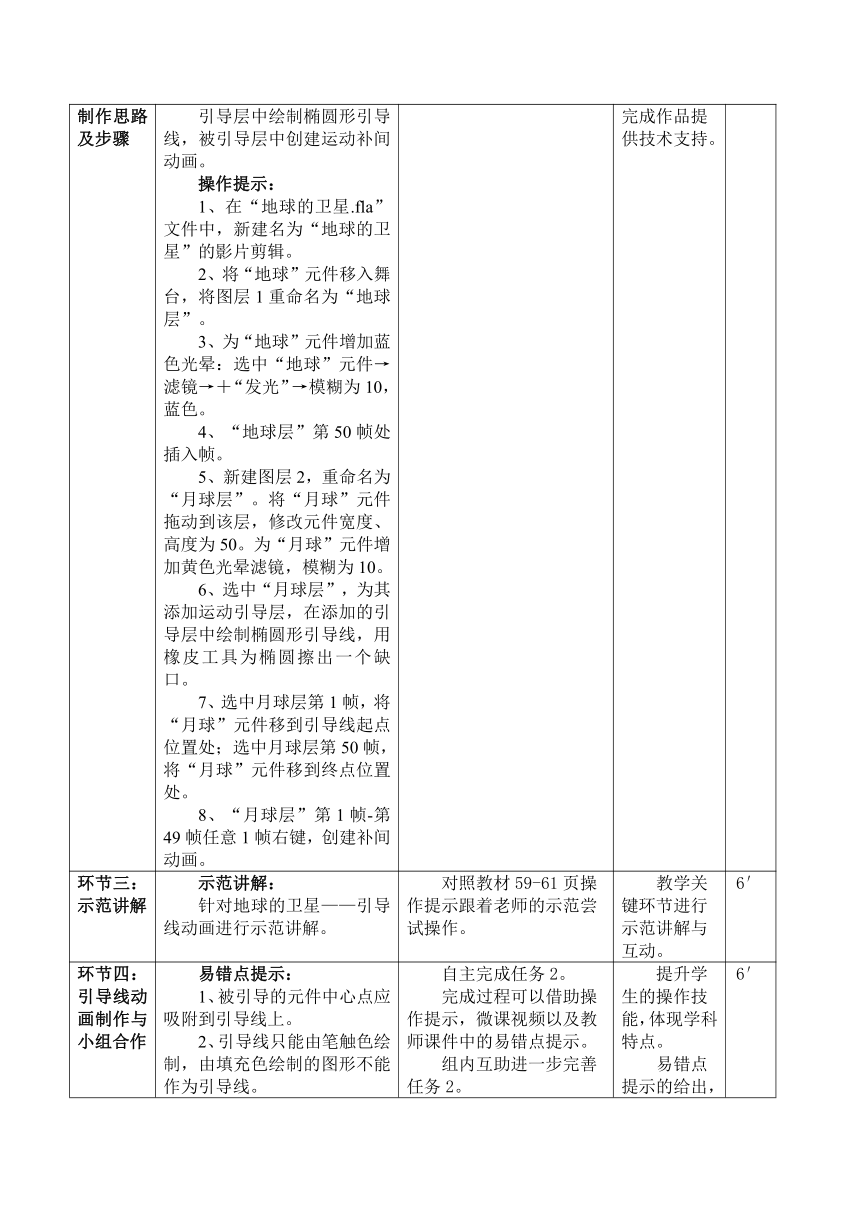

环节二:制作思路及步骤

制作思路:

引导层中绘制椭圆形引导线,被引导层中创建运动补间动画。

操作提示:

1、在“地球的卫星.fla”文件中,新建名为“地球的卫星”的影片剪辑。

2、将“地球”元件移入舞台,将图层1重命名为“地球层”。

3、为“地球”元件增加蓝色光晕:选中“地球”元件→滤镜→+“发光”→模糊为10,蓝色。

4、“地球层”第50帧处插入帧。

5、新建图层2,重命名为“月球层”。将“月球”元件拖动到该层,修改元件宽度、高度为50。为“月球”元件增加黄色光晕滤镜,模糊为10。

6、选中“月球层”,为其添加运动引导层,在添加的引导层中绘制椭圆形引导线,用橡皮工具为椭圆擦出一个缺口。

7、选中月球层第1帧,将“月球”元件移到引导线起点位置处;选中月球层第50帧,将“月球”元件移到终点位置处。

8、“月球层”第1帧-第49帧任意1帧右键,创建补间动画。 阅读、思考。 为学生完成作品提供技术支持。 2′

环节三:示范讲解

示范讲解:

针对地球的卫星——引导线动画进行示范讲解。 对照教材59-61页操作提示跟着老师的示范尝试操作。 教学关键环节进行示范讲解与互动。 6′

环节四:引导线动画制作与小组合作

易错点提示:

1、被引导的元件中心点应吸附到引导线上。

2、引导线只能由笔触色绘制,由填充色绘制的图形不能作为引导线。

3、引导线必须是一条连续的不封闭曲线。

4、“地球层”只放“地球”元件,“月球层”只放“月球”元件,引导层只绘制引导线。 自主完成任务2。

完成过程可以借助操作提示,微课视频以及教师课件中的易错点提示。

组内互助进一步完善任务2。 提升学生的操作技能,体现学科特点。

易错点提示的给出,锻炼学习自我修正错误的能力。

培养学生合作意识。 6′

任务2完成后时间轴样式:

环节五:交流展示与评价

展示学生作品并进行评价反馈。

奖励:展示作品与举手回答问题次数累计。 观看作品,参与评价,进一步修正作品。

思考,举手回答问题。 体现过程性评价 3′

拓展延伸 拓展1:地月绕着太阳转

制作思路:

将之前做好的地月导出为GIF元件,用于该任务(补充导出知识),“太阳元件”放在“太阳层”,“地球的卫星”元件作为被引导层对象,引导层中绘制椭圆形引导线。 自主完成拓展1。

完成过程可根据需要借助微课视频以及教师课件中的制作思路及时间轴与舞台效果。

组内互助进一步完善拓展1。 培养学生自我学习的能力、举一反三的能力和团队合作的意识。 2′

拓展1与任务2完成后时间轴对比:

拓展1完成后舞台样式:

拓展2:海底世界一:鱼儿向前游 制作思路:

更换背景,在“海底世界”元件基础上制作,顶层上添加两层均放置“小黄鱼”和“小红鱼”。分别在两个引导层上方分别添加运动引导层,让其同时引导两条鱼进行各种运动。 自主完成拓展2。

完成过程可根据需要借助微课视频以及教师课件中的制作思路及时间轴与舞台效果。

组内互助进一步完善拓展2。 培养学生自我学习的能力、举一反三的能力和团队合作的意识。

拓展一个引导层同时引导两个被引导层的知识点。 2′

拓展2完成后时间轴样式:

拓展2完成后舞台样式:

拓展3:海底世界任务二:鱼儿折返游 制作思路:

在“海底世界任务一”的基础上,需要“小黄鱼”进行折返动作。100帧为全部动画,在50帧左右,让小鱼进行方向倒转操作,需进行分节操作。(讲授分段操作和改变元件方向的知识) 自主完成拓展3。

完成过程可根据需要借助微课视频以及教师课件中的制作思路及时间轴与舞台效果。

组内互助进一步完善拓展3。 培养学生自我学习的能力、举一反三的能力和团队合作的意识。

拓展“调整到路径”的知识点。 3′

拓展3完成后时间轴样式:

拓展3完成后舞台样式:

四、交流反馈与评价 展示学生作品,教师评价。

向各小组长汇集本组课堂分值,在Excel中以柱状统计图的形式呈现各组得分情况,并宣布表扬本节课的表现突出的组。 学生自评、互评。

观看各组得分情况,为表现突出的组鼓掌喝彩。 体现自评、互评和教师评价等多元评价,体现评价的发展作用。 5′

(四)课堂总结部分 用时

引导学生说出本节课的收获,出现的问题及解决办法。学生保存文件,整理物品。 1′

(五)课后作业部分 用时

继续完善基础任务及拓展任务,将课上没时间完成的内容继续完成并通过网络提交给老师。

八、关键环节提炼

一、导入星球图片 任务1:制作月球和地球的动画形象

环节一:制作思路及步骤

环节二:微课学习

环节三:元件制作与小组合作

环节四:交流展示与评价

二、引导“月球”运动

环节一:引导线动画原理

环节二:制作思路及步骤

环节三:微课学习

环节四:引导线动画制作与小组合作

环节五:交流展示与评价

三、拓展延伸

拓展1:地月绕着太阳转

拓展2:海底世界任务一:鱼儿向前游

拓展3:海底世界任务二:鱼儿折返游

四、交流反馈与评价

九、教学反思

本课特色: 1.为了让学生建立起前后知识的联系,将知识应用于实际。引入“太阳和地月环绕”的视频,分析使用我们所学的动画制作方法实现月球绕地球旋转的可行性。

2.为了让学生更好的掌握引导线动画的制作方法,除了教材中月球绕地球旋转的动画之外,设计了地月绕着太阳转、一个引导线同时引导两个被引导层的海底世界任务一、两个引导线分别引导两个被引导层的海底世界任务二等拓展任务,最大限度的体现操作性。分别扩展补充了,元件导出、场景变化应用、分段编辑等知识上。照顾了学生个体差异,实现分层教学。

3、过程性评价和终结性评价相结合,体现分层评价和多元评价。注重过程性评价,体现评价的发展作用。

4、以核心素养为指导思想,使用问题式学习法(Problem-Based Learning,简称PBL),促使学生进行自主、合作、探究,以问题为导向,旨在让学生掌握解决问题的能力,体现了新课程理念和学科特点。

不足之处:

本课时教材所给任务1、2加上自己设计的三个拓展任务,内容较多,因此时间把握是一个挑战。应将自己设计的三个拓展任务分组完成进行展示交流。

十、板书设计

动画阴晴圆缺---引导线动画 引导层:绘制引导线(连续不封闭)

被引导层:补间动画,吸附对齐

一、教材内容分析

引导线动画是天津市中小学教育教学研究室编著,中国地图出版社出版的义务教育教科书七年级下册第三单元第二节《动画阴晴圆缺》的第一课时。本节共3课时,分别是引导线动画、遮罩动画以及动画综合应用。本课时的课堂内容是制作月球围绕地球的引导线动画,制作过程中还包括月球和地球的元件动画形象的制作(元件元素的制作)。该章节内容是七年级flash制作的重点教学内容。

二、学生分析

学生已有在第三单元第一节对之前学习过的flash基础:逐帧动画、形状补间动画、帧以及时间轴等内容进行了复习,为本节课新知引导线动画的制作奠定了坚实的基础。因为形状补间和运动补间,其动画形成的中间过程自动完成,具有较强的不可控性。所以要求学生对动画制作除了有较深的理解外,还需要对认真的完成每一操作步骤。由于本课操作内容较多,学生个体差异大,因此适合进行分层教学和小组合作。

三、教学目标

【知识与技能】 1.掌握本地图片实物与背景的分离操作;

2.理解引导线动画的基本原理,能够区分引导层和被引导层,能完成课本的导线动画的制作;

3.能灵活将引导线动画应用到其他场合。

【过程与方法】

1.通过类比讲解,让学生体会引导层动画的基本原理和制作关键;

2.学生借助微课视频、导学案等资料进行自主学习,探索完成引导线动画的制作;

3.关注学生个体差异,学生将所学知识拓展应用于地月绕着太阳转、海底世界任务1:鱼儿向前游

、海底世界任务2:鱼儿往返游等任务。

【情感态度与价值观】

激发和保持学生动画创作的兴趣,自主、合作、探究的学习态度以及坚韧不拔的意志,培养学生想象力、创造力,提升艺术鉴赏力。

四、教学重点与难点

教学重点:引导线动画的作用及制作方法; 教学难点:1.理解引导线动画的实现原理;

2.被引导的元件中心点准确吸附到引导线上。

五、教学策略

1.为了让学生建立起前后知识的联系,将知识应用于实际。引入“太阳和地月环绕”的视频,分析使用我们所学的动画制作方法实现月球绕地球旋转的可行性。 2.为了让学生更好的掌握引导线动画的制作方法,除了教材中月球绕地球旋转的动画之外,设计了地月绕着太阳转、一个引导线同时引导两个被引导层的海底世界任务一、两个引导线分别引导两个被引导层的海底世界任务二等拓展任务,最大限度的体现操作性。分别扩展补充了,元件导出、场景变化应用、分段编辑等知识上。照顾了学生个体差异,实现分层教学。

3、过程性评价和终结性评价相结合,体现分层评价和多元评价。注重过程性评价,体现评价的发展作用。

4、以核心素养为指导思想,使用问题式学习法(Problem-Based Learning,简称PBL),促使学生进行自主、合作、探究,以问题为导向,旨在让学生掌握解决问题的能力,体现了新课程理念和学科特点。

六、教学环境及资源准备

教学广播软件、多媒体幕布、学生素材包(包括导学案、微课视频和相关源文件)、Flash 8等软件。

七、教学过程(可以用嵌套表格呈现具体内容)

(一)课前准备部分 用时

要求学生课前自主学习教材58-61页,将学生素材发送到学生机桌面,课堂评价记分表分发给各组组长。

(二)新课导入部分 用时

教师活动 学生活动 设计意图

播放“月球公转、地球自转和公转动画演示.mp4”视频,并引出今天的课题。

播放地月绕着太阳转、鱼儿向前游、鱼儿折返游等本节课将要制作的flash动画。

课件展示知识结构回顾:flash动画分类,并指出今天要学习的引导线动画要以之前学过的动画知识为基础。

师说:逐帧动画擅长表现复杂细腻的场合但工作量大、补间动画擅长运动简单的场合,工作量小较小。 “月亮绕着地球转”效果使用哪种动画形式,更好?理由?

任务提出:使用运动补间动画,完成“月亮绕着地球转”的动画? 观看视频,了解地球、月球等的运动方式。

观看flash动画,思考其实现方式。

回顾flash动画分类,并明确今天所学引导线动画与之前所学的关系。

思考、讨论并回答问题。

思考、回答问题 营造动画氛围,明确日、地、月三者关系。

明确学习目标,激发学习兴趣。

温故而知新。

体现“最近发展区”理论,发现认知冲突,进一步激发兴趣。 3′

(三)师生互动部分 用时

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、导入星球图片 任务1:制作月球和地球的动画形象

环节一:制作思路及步骤

课件展示制作思路等。

制作思路:

为使动画更加逼真,也便于重复使用,将月球和地球制作成元件,导入图片并去除球外背景。(使用舞台的类比,讲解元件的理解)

操作提示(以月球为例):

1、在“月球和地球的动画形象.fla”文件中,新建名为“月球元件”的影片剪辑。

2、导入图片并相对于舞台水平中齐、垂直中齐。

3、分离打散为像素图形后,使用椭圆工具圈选月球,单独选中黑色背景并删除,单独选中红色椭圆并删除。

注意:

椭圆填充色设为无,笔触色设为红色。 听讲、阅读、思考。 明确制作思路,缕清操作步骤,培养自主阅读的学习习惯。 2′

环节二:示范讲解

示范讲解:

针对制作月球和地球的动画形象进行示范讲解。 对照教材58页操作提示跟着老师的示范尝试操作。 教学关键环节进行示范讲解与互动。 4′

环节三:元件制作与小组合作

易错点提示:

1、圈选月球前务必先分离打散;

2、绘制椭圆时需按住Shift键来保证画出正圆;(补充网格选项)

3、建议红色椭圆比月球形象略小些;

4、红色椭圆不能有画在月球图片之外的部分;

5、圆形位置不理想在改变位置时,需点选为高亮显示(变成四向箭头)后再拖动鼠标。 自主完成任务1。

完成过程可以借助操作提示,微课视频以及教师课件中的易错点提示。

组内互助进一步完善任务1。 提升学生的操作技能,体现学科特点。

易错点提示的给出,锻炼学习自我修正错误的能力。

培养学生合作意识。 2′

环节四:交流展示与评价

展示学生作品并进行评价反馈。

奖励:展示作品与举手回答问题次数累计。 观看作品,参与评价,进一步修正作品。

思考,举手回答问题。 体现过程性评价 2′

引导“月球”运动 环节一:引导线动画原理

播放“小微课”视频,讲解原理。

1、引导线动画由引导层和被引导层组成,引导层位于被引导层上方;

2、引导层中有且只能有一条引导线,使被引导层中的对象沿引导线运动;

3、引导线是任意的连续非封闭曲线,它在动画发布后自动隐藏(不显示)。

提问:引导线动画的最大优势是什么? 观看视频,理解引导层与被引导层。

听讲、阅读并理解引导层动画的原理。

2′

环节二:制作思路及步骤

制作思路:

引导层中绘制椭圆形引导线,被引导层中创建运动补间动画。

操作提示:

1、在“地球的卫星.fla”文件中,新建名为“地球的卫星”的影片剪辑。

2、将“地球”元件移入舞台,将图层1重命名为“地球层”。

3、为“地球”元件增加蓝色光晕:选中“地球”元件→滤镜→+“发光”→模糊为10,蓝色。

4、“地球层”第50帧处插入帧。

5、新建图层2,重命名为“月球层”。将“月球”元件拖动到该层,修改元件宽度、高度为50。为“月球”元件增加黄色光晕滤镜,模糊为10。

6、选中“月球层”,为其添加运动引导层,在添加的引导层中绘制椭圆形引导线,用橡皮工具为椭圆擦出一个缺口。

7、选中月球层第1帧,将“月球”元件移到引导线起点位置处;选中月球层第50帧,将“月球”元件移到终点位置处。

8、“月球层”第1帧-第49帧任意1帧右键,创建补间动画。 阅读、思考。 为学生完成作品提供技术支持。 2′

环节三:示范讲解

示范讲解:

针对地球的卫星——引导线动画进行示范讲解。 对照教材59-61页操作提示跟着老师的示范尝试操作。 教学关键环节进行示范讲解与互动。 6′

环节四:引导线动画制作与小组合作

易错点提示:

1、被引导的元件中心点应吸附到引导线上。

2、引导线只能由笔触色绘制,由填充色绘制的图形不能作为引导线。

3、引导线必须是一条连续的不封闭曲线。

4、“地球层”只放“地球”元件,“月球层”只放“月球”元件,引导层只绘制引导线。 自主完成任务2。

完成过程可以借助操作提示,微课视频以及教师课件中的易错点提示。

组内互助进一步完善任务2。 提升学生的操作技能,体现学科特点。

易错点提示的给出,锻炼学习自我修正错误的能力。

培养学生合作意识。 6′

任务2完成后时间轴样式:

环节五:交流展示与评价

展示学生作品并进行评价反馈。

奖励:展示作品与举手回答问题次数累计。 观看作品,参与评价,进一步修正作品。

思考,举手回答问题。 体现过程性评价 3′

拓展延伸 拓展1:地月绕着太阳转

制作思路:

将之前做好的地月导出为GIF元件,用于该任务(补充导出知识),“太阳元件”放在“太阳层”,“地球的卫星”元件作为被引导层对象,引导层中绘制椭圆形引导线。 自主完成拓展1。

完成过程可根据需要借助微课视频以及教师课件中的制作思路及时间轴与舞台效果。

组内互助进一步完善拓展1。 培养学生自我学习的能力、举一反三的能力和团队合作的意识。 2′

拓展1与任务2完成后时间轴对比:

拓展1完成后舞台样式:

拓展2:海底世界一:鱼儿向前游 制作思路:

更换背景,在“海底世界”元件基础上制作,顶层上添加两层均放置“小黄鱼”和“小红鱼”。分别在两个引导层上方分别添加运动引导层,让其同时引导两条鱼进行各种运动。 自主完成拓展2。

完成过程可根据需要借助微课视频以及教师课件中的制作思路及时间轴与舞台效果。

组内互助进一步完善拓展2。 培养学生自我学习的能力、举一反三的能力和团队合作的意识。

拓展一个引导层同时引导两个被引导层的知识点。 2′

拓展2完成后时间轴样式:

拓展2完成后舞台样式:

拓展3:海底世界任务二:鱼儿折返游 制作思路:

在“海底世界任务一”的基础上,需要“小黄鱼”进行折返动作。100帧为全部动画,在50帧左右,让小鱼进行方向倒转操作,需进行分节操作。(讲授分段操作和改变元件方向的知识) 自主完成拓展3。

完成过程可根据需要借助微课视频以及教师课件中的制作思路及时间轴与舞台效果。

组内互助进一步完善拓展3。 培养学生自我学习的能力、举一反三的能力和团队合作的意识。

拓展“调整到路径”的知识点。 3′

拓展3完成后时间轴样式:

拓展3完成后舞台样式:

四、交流反馈与评价 展示学生作品,教师评价。

向各小组长汇集本组课堂分值,在Excel中以柱状统计图的形式呈现各组得分情况,并宣布表扬本节课的表现突出的组。 学生自评、互评。

观看各组得分情况,为表现突出的组鼓掌喝彩。 体现自评、互评和教师评价等多元评价,体现评价的发展作用。 5′

(四)课堂总结部分 用时

引导学生说出本节课的收获,出现的问题及解决办法。学生保存文件,整理物品。 1′

(五)课后作业部分 用时

继续完善基础任务及拓展任务,将课上没时间完成的内容继续完成并通过网络提交给老师。

八、关键环节提炼

一、导入星球图片 任务1:制作月球和地球的动画形象

环节一:制作思路及步骤

环节二:微课学习

环节三:元件制作与小组合作

环节四:交流展示与评价

二、引导“月球”运动

环节一:引导线动画原理

环节二:制作思路及步骤

环节三:微课学习

环节四:引导线动画制作与小组合作

环节五:交流展示与评价

三、拓展延伸

拓展1:地月绕着太阳转

拓展2:海底世界任务一:鱼儿向前游

拓展3:海底世界任务二:鱼儿折返游

四、交流反馈与评价

九、教学反思

本课特色: 1.为了让学生建立起前后知识的联系,将知识应用于实际。引入“太阳和地月环绕”的视频,分析使用我们所学的动画制作方法实现月球绕地球旋转的可行性。

2.为了让学生更好的掌握引导线动画的制作方法,除了教材中月球绕地球旋转的动画之外,设计了地月绕着太阳转、一个引导线同时引导两个被引导层的海底世界任务一、两个引导线分别引导两个被引导层的海底世界任务二等拓展任务,最大限度的体现操作性。分别扩展补充了,元件导出、场景变化应用、分段编辑等知识上。照顾了学生个体差异,实现分层教学。

3、过程性评价和终结性评价相结合,体现分层评价和多元评价。注重过程性评价,体现评价的发展作用。

4、以核心素养为指导思想,使用问题式学习法(Problem-Based Learning,简称PBL),促使学生进行自主、合作、探究,以问题为导向,旨在让学生掌握解决问题的能力,体现了新课程理念和学科特点。

不足之处:

本课时教材所给任务1、2加上自己设计的三个拓展任务,内容较多,因此时间把握是一个挑战。应将自己设计的三个拓展任务分组完成进行展示交流。

十、板书设计

动画阴晴圆缺---引导线动画 引导层:绘制引导线(连续不封闭)

被引导层:补间动画,吸附对齐

同课章节目录