中图版(五四制)第一册信息技术 4.2.3电子表格的数据计算 教案

文档属性

| 名称 | 中图版(五四制)第一册信息技术 4.2.3电子表格的数据计算 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 90.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2020-12-24 14:35:16 | ||

图片预览

文档简介

电子表格的数据计算(函数计算)

一、教学分析

教材分析

“电子表格的数据计算”是《初中信息技术》(地图版)第四单元、活动二、第三课的内容,第四单元是围绕电子表格软件展开的相关学习。本课着重介绍了电子表格的计算功能,要求学生通过数据的计算和整合,得到新的数据,为下一步分析数据做准备。

学情分析

初一学生对日常生活中的数据有一定的认识和处理能力,但对数据的处理也只是停留在传统的人工处理上,还不能准确的掌握和利用计算机和相关的应用软件来处理和分析问题。对Excel强大的数据处理功能更是不十分了解,对它能进行哪些工作也不是十分的明确,他们只是对Excel进行数值运算的能力有一定的了解。

二、设计思路:

教法设计:

本课是一节新授课,教学以故事“棋盘上的麦粒”为引入,让学生在计算麦粒总数的过程中产生困难,由此引入函数计算的方法,使教学内容合理,水到渠成。教学中,启发、诱导贯穿始终,在充分调动学生学习积极性的基础上,激发学生的学习兴趣,并强调信息技术与生活的密切相关。

学法设计:

初一学生思维活跃,有强烈的好奇心和求知欲望,在教学过程中,力争抓住这一特点,并强化其好胜心理。因此在授课过程中,为学生创设情境,以任务驱动鼓励学生大胆尝试,从而不断激发学生的求知欲望和学习兴趣。在联系活动过程中提供给学生帮助视频与学习单,以供学生分层学习。通过自主学习与合作讨论相结合,让学生亲自体验信息处理的过程,从而提高解决实际问题的灵活性。

三、教学目标

知识与技能:

认识常用的几个函数。

掌握函数法计算数据的一般步骤。

能运用函数法解决生活中的常见问题。

过程与方法:

通过看书,看录像和阅读帮助掌握函数计算法,提高自学能力。

通过比较获得公式计算和函数计算的相同点和不同点,学会比较事物。

通过对实际问题的讨论与交流,提高综合运用知识解决生活中问题的能力。

情感态度和价值观:

在日常生活情境下,通过对数值数据处理方法的学习,认识到技术是为人类更好生活服务的。

四、重点与难点

重点:几种常用函数对数据的运算

难点:根据不同的数据表格,选择一种最为适切的方法即快又准确的完成数据的计算工作。

五、教学准备

硬件准备:计算机网络教室。

软件准备:Windows7操作系统、office2010、多媒体网络教室软件

素材准备:课件、视频、图片等素材。

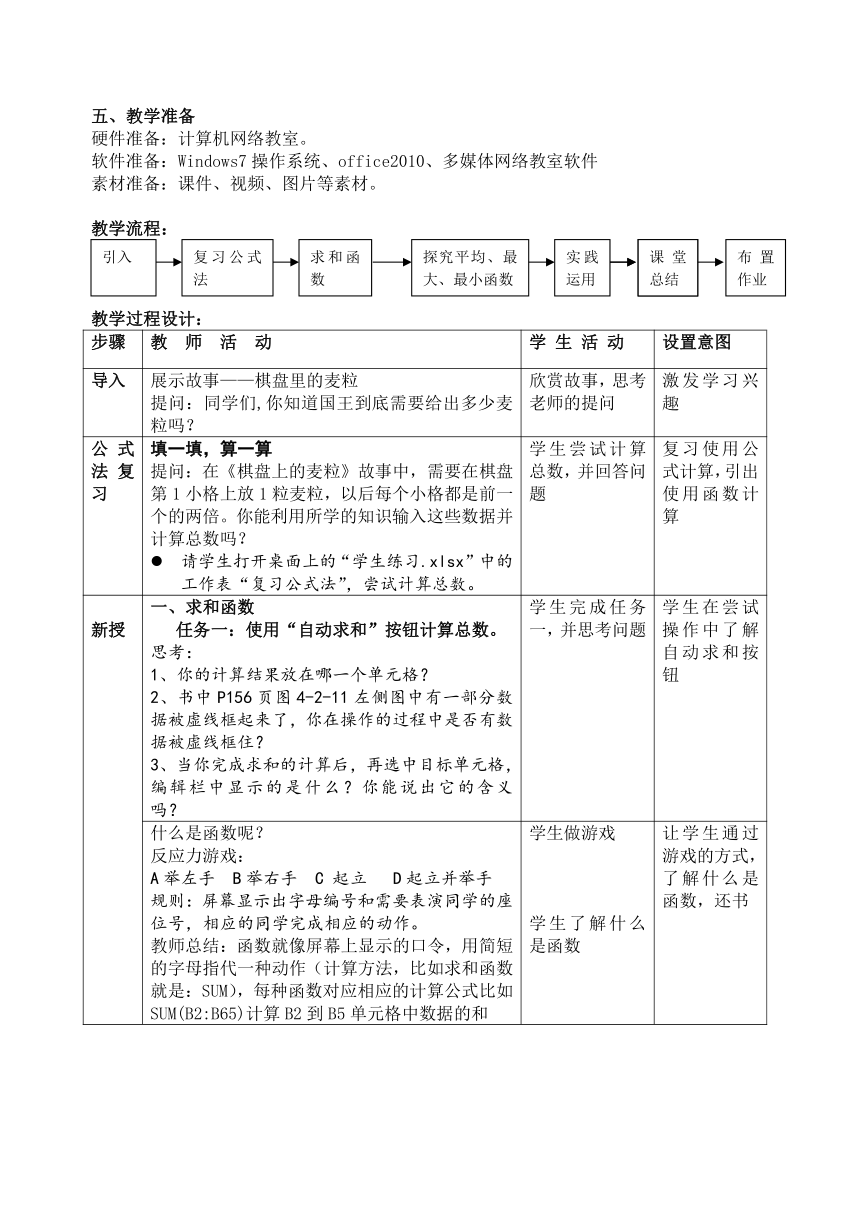

教学流程:

教学过程设计:

步骤 教 师 活 动 学 生 活 动 设置意图

导入

展示故事——棋盘里的麦粒

提问:同学们,你知道国王到底需要给出多少麦粒吗? 欣赏故事,思考老师的提问 激发学习兴趣

公式法复习 填一填,算一算

提问:在《棋盘上的麦粒》故事中,需要在棋盘第1小格上放1粒麦粒,以后每个小格都是前一个的两倍。你能利用所学的知识输入这些数据并计算总数吗?

请学生打开桌面上的“学生练习.xlsx”中的工作表“复习公式法”,尝试计算总数。 学生尝试计算总数,并回答问题 复习使用公式计算,引出使用函数计算

新授

一、求和函数

任务一:使用“自动求和”按钮计算总数。

思考:

1、你的计算结果放在哪一个单元格?

2、书中P156页图4-2-11左侧图中有一部分数据被虚线框起来了,你在操作的过程中是否有数据被虚线框住?

3、当你完成求和的计算后,再选中目标单元格,编辑栏中显示的是什么?你能说出它的含义吗? 学生完成任务一,并思考问题 学生在尝试操作中了解自动求和按钮

什么是函数呢?

反应力游戏:

A举左手 B举右手 C 起立 D起立并举手

规则:屏幕显示出字母编号和需要表演同学的座位号,相应的同学完成相应的动作。

教师总结:函数就像屏幕上显示的口令,用简短的字母指代一种动作(计算方法,比如求和函数就是:SUM),每种函数对应相应的计算公式比如SUM(B2:B65)计算B2到B5单元格中数据的和 学生做游戏

学生了解什么是函数 让学生通过游戏的方式,了解什么是函数,还书

二、公式法计算与函数法计算的异同

任务二:请使用公式法和函数法完成“2012年家庭水电煤支出“的相关计算。

提问:“使用公式计算”方法和“使用函数计算”方法有什么异同?

小结:

函数法是特殊的公式法。

函数是EXCEL预先定义好的特殊公式,可将参数按特定的顺序或结构进行计算。

使用公式法和函数法完成相关计算。

思考并回答两种方法的异同?

通过比较获得公式计算和函数计算的相同点和不同点,学会比较事物。

探究:平均值、最大值、最小值函数的使用方法

刚刚我们一起了解了SUM求和函数,发现在做大量数据的求和计算时,用求和函数可以极大的简化四则运算,节省大量的计算数据,真是方便,那么在Excel电子表格中还有哪些常用函数呢?怎么使用呢?

任务三:计算每月平均借还书量、借还书最多数量、借还书最少数量,并将结果填写在小组的学习单上。

1、计算每月平均借还书量

思考:

(1) 当你打开“插入函数”对话框,选中了AVERAGE函数后,请在这个对话框中找一找,你能找到有关这个函数的说明吗?

(2)你能知道在常用函数中还有哪些函数吗?

(3)如果你在使用AVERAGE函数的过程中,弹出的对话框将数据档住了怎么办?

归纳总结:函数使用方法:选中目标单元格 → 单击常用工具栏中的“插入函数fx”按钮 → 选择所需函数 → 选择数据区域 →“确定”。

学生尝试使用AVERAGE函数

学生演示、总结方法

通过自主的探究活动,了解函数法计算数据的一般步骤。

2、计算借还书最多数量、借还书最少数量,并填写学习单。

思考:在计算过程中是否需要改变数据范围?

数据分析:

1、 借书最多月份: ;

还书最多月份: 。

2、分析“还书最多月份”的原因?

假如你经常从图书馆借阅图书,最可能借到你喜欢的图书是几月份?为什么? 学生操作并思考:在计算过程中是否需要改变数据范围? 让学生了解通过对数据进行一些计算,分析,可以揭示一定的规律,为下一节数据分析做铺垫

实践运用 不管是用公式法还是用函数法,这两种方法的学习都是技术的学习,而我们学习技术都是为了更好为实际生活提供服务。请帮忙确定重阳节探望孤寡老人活动中每位同学应该支付的费用。 学生探索后汇报 用所学知识解决生活中的实际问题

课堂总结 函数法计算数据的一般步骤。

作业布置 请了解“插入函数”对话框中,还有那些函数可以使用,它们能帮助我们完成什么功能?

专家点评:

陈熙强老师:教师教态自然,有亲和力。教学设计比较完整,教学中采用了任务学习法,联系生活实际,用故事激发学生的学习兴趣,让学生在操作活动中学,自实际情境中学,在玩中学,只是教学的任务较多,导致后面的探究与总结教学部分时间有点紧张。?其次,由于班级学生的差异性比较大,如果能在学生练习或探究活动时,能针对主要内容及操作要点,在大屏幕上给学生一些提示,对于部分基础比较弱的学生可能会有较大的帮助。

教后反思:

本课着重介绍了电子表格的计算功能,要求学生通过数据的计算,得到新的数据,为下一步分析数据做准备。本课的教学对象是初一年级的学生,他们对日常生活中的数据有一定的认识和处理能力,并学习了使用公式对数据进行计算。

本课是一节新授课,为了激发学生的学习兴趣,我创设了一个有趣的学习情境,以故事“棋盘上的麦粒”为引入,让学生进行填一填,算一算,在填与算的过程中感受到用前面所学的公式法进行计算麦粒总数是一件非常费时又容易出错的事,由此引入函数计算的方法,使教学内容合理,水到渠成。

在新课教学环节我设计了三个任务,由易入难,以多媒体教学系统为辅助,全过程以“任务”驱动,以问题贯穿始终,以讨论、探究、练习等多种形式,触发学生的积极思维,成为课堂的主体。

任务一是非常简单的,学生基本都能很快地完成。

任务二是要求学生能分别使用加法公式和求和函数完成任务,大部分学生都能完成任务,但是在归纳总结公式法与函数法的异同时存在一定的困难,说明在今后的课堂教学中,在学生的语言组织与表达方面要加强。

任务三是让学生探究平均、最大、最小三个函数的使用,并由此得出函数的一般操作步骤。我们的学生充分发挥了他们的主观能动性,积极地想办法,个别学生能很完整的将函数的操作步骤进行归纳表述。

在最后用所学知识解决生活实际问题环节,班级四分之三以上的学生完成了任务,由此可以知道本课的教学目标基本达成。

但是反思课堂还是存在不少需要调整的地方:

1、课堂气氛还不够活跃。回答问题时学生害怕答错,因此主动举手地同学比较少。今后的课堂中我要进一步提高提问的技巧,多给学生一些鼓励,让他们在课堂上敢于发表自己的想法,使课堂更活跃,使学生更积极。

2、三个任务中,第三个任务时间略显仓促,思考题没有让学生进行总结归纳,因此,巩固与提高的效果不是很好。

通过这节课,让我再次感受到:要上一节好课,教师一定要对课的内容多花心思,从课程的引入到课堂教学的过程都要仔细考虑,而且对学生也一定要多了解,尽可能的创造机会让学生能够主动的参与教学,使学生的学习变成一种自发、自觉的过程,只有这样才能激发学生的学习兴趣,使学习成为一件快乐的事情,才能真正促进和发展学生的潜能。

一、教学分析

教材分析

“电子表格的数据计算”是《初中信息技术》(地图版)第四单元、活动二、第三课的内容,第四单元是围绕电子表格软件展开的相关学习。本课着重介绍了电子表格的计算功能,要求学生通过数据的计算和整合,得到新的数据,为下一步分析数据做准备。

学情分析

初一学生对日常生活中的数据有一定的认识和处理能力,但对数据的处理也只是停留在传统的人工处理上,还不能准确的掌握和利用计算机和相关的应用软件来处理和分析问题。对Excel强大的数据处理功能更是不十分了解,对它能进行哪些工作也不是十分的明确,他们只是对Excel进行数值运算的能力有一定的了解。

二、设计思路:

教法设计:

本课是一节新授课,教学以故事“棋盘上的麦粒”为引入,让学生在计算麦粒总数的过程中产生困难,由此引入函数计算的方法,使教学内容合理,水到渠成。教学中,启发、诱导贯穿始终,在充分调动学生学习积极性的基础上,激发学生的学习兴趣,并强调信息技术与生活的密切相关。

学法设计:

初一学生思维活跃,有强烈的好奇心和求知欲望,在教学过程中,力争抓住这一特点,并强化其好胜心理。因此在授课过程中,为学生创设情境,以任务驱动鼓励学生大胆尝试,从而不断激发学生的求知欲望和学习兴趣。在联系活动过程中提供给学生帮助视频与学习单,以供学生分层学习。通过自主学习与合作讨论相结合,让学生亲自体验信息处理的过程,从而提高解决实际问题的灵活性。

三、教学目标

知识与技能:

认识常用的几个函数。

掌握函数法计算数据的一般步骤。

能运用函数法解决生活中的常见问题。

过程与方法:

通过看书,看录像和阅读帮助掌握函数计算法,提高自学能力。

通过比较获得公式计算和函数计算的相同点和不同点,学会比较事物。

通过对实际问题的讨论与交流,提高综合运用知识解决生活中问题的能力。

情感态度和价值观:

在日常生活情境下,通过对数值数据处理方法的学习,认识到技术是为人类更好生活服务的。

四、重点与难点

重点:几种常用函数对数据的运算

难点:根据不同的数据表格,选择一种最为适切的方法即快又准确的完成数据的计算工作。

五、教学准备

硬件准备:计算机网络教室。

软件准备:Windows7操作系统、office2010、多媒体网络教室软件

素材准备:课件、视频、图片等素材。

教学流程:

教学过程设计:

步骤 教 师 活 动 学 生 活 动 设置意图

导入

展示故事——棋盘里的麦粒

提问:同学们,你知道国王到底需要给出多少麦粒吗? 欣赏故事,思考老师的提问 激发学习兴趣

公式法复习 填一填,算一算

提问:在《棋盘上的麦粒》故事中,需要在棋盘第1小格上放1粒麦粒,以后每个小格都是前一个的两倍。你能利用所学的知识输入这些数据并计算总数吗?

请学生打开桌面上的“学生练习.xlsx”中的工作表“复习公式法”,尝试计算总数。 学生尝试计算总数,并回答问题 复习使用公式计算,引出使用函数计算

新授

一、求和函数

任务一:使用“自动求和”按钮计算总数。

思考:

1、你的计算结果放在哪一个单元格?

2、书中P156页图4-2-11左侧图中有一部分数据被虚线框起来了,你在操作的过程中是否有数据被虚线框住?

3、当你完成求和的计算后,再选中目标单元格,编辑栏中显示的是什么?你能说出它的含义吗? 学生完成任务一,并思考问题 学生在尝试操作中了解自动求和按钮

什么是函数呢?

反应力游戏:

A举左手 B举右手 C 起立 D起立并举手

规则:屏幕显示出字母编号和需要表演同学的座位号,相应的同学完成相应的动作。

教师总结:函数就像屏幕上显示的口令,用简短的字母指代一种动作(计算方法,比如求和函数就是:SUM),每种函数对应相应的计算公式比如SUM(B2:B65)计算B2到B5单元格中数据的和 学生做游戏

学生了解什么是函数 让学生通过游戏的方式,了解什么是函数,还书

二、公式法计算与函数法计算的异同

任务二:请使用公式法和函数法完成“2012年家庭水电煤支出“的相关计算。

提问:“使用公式计算”方法和“使用函数计算”方法有什么异同?

小结:

函数法是特殊的公式法。

函数是EXCEL预先定义好的特殊公式,可将参数按特定的顺序或结构进行计算。

使用公式法和函数法完成相关计算。

思考并回答两种方法的异同?

通过比较获得公式计算和函数计算的相同点和不同点,学会比较事物。

探究:平均值、最大值、最小值函数的使用方法

刚刚我们一起了解了SUM求和函数,发现在做大量数据的求和计算时,用求和函数可以极大的简化四则运算,节省大量的计算数据,真是方便,那么在Excel电子表格中还有哪些常用函数呢?怎么使用呢?

任务三:计算每月平均借还书量、借还书最多数量、借还书最少数量,并将结果填写在小组的学习单上。

1、计算每月平均借还书量

思考:

(1) 当你打开“插入函数”对话框,选中了AVERAGE函数后,请在这个对话框中找一找,你能找到有关这个函数的说明吗?

(2)你能知道在常用函数中还有哪些函数吗?

(3)如果你在使用AVERAGE函数的过程中,弹出的对话框将数据档住了怎么办?

归纳总结:函数使用方法:选中目标单元格 → 单击常用工具栏中的“插入函数fx”按钮 → 选择所需函数 → 选择数据区域 →“确定”。

学生尝试使用AVERAGE函数

学生演示、总结方法

通过自主的探究活动,了解函数法计算数据的一般步骤。

2、计算借还书最多数量、借还书最少数量,并填写学习单。

思考:在计算过程中是否需要改变数据范围?

数据分析:

1、 借书最多月份: ;

还书最多月份: 。

2、分析“还书最多月份”的原因?

假如你经常从图书馆借阅图书,最可能借到你喜欢的图书是几月份?为什么? 学生操作并思考:在计算过程中是否需要改变数据范围? 让学生了解通过对数据进行一些计算,分析,可以揭示一定的规律,为下一节数据分析做铺垫

实践运用 不管是用公式法还是用函数法,这两种方法的学习都是技术的学习,而我们学习技术都是为了更好为实际生活提供服务。请帮忙确定重阳节探望孤寡老人活动中每位同学应该支付的费用。 学生探索后汇报 用所学知识解决生活中的实际问题

课堂总结 函数法计算数据的一般步骤。

作业布置 请了解“插入函数”对话框中,还有那些函数可以使用,它们能帮助我们完成什么功能?

专家点评:

陈熙强老师:教师教态自然,有亲和力。教学设计比较完整,教学中采用了任务学习法,联系生活实际,用故事激发学生的学习兴趣,让学生在操作活动中学,自实际情境中学,在玩中学,只是教学的任务较多,导致后面的探究与总结教学部分时间有点紧张。?其次,由于班级学生的差异性比较大,如果能在学生练习或探究活动时,能针对主要内容及操作要点,在大屏幕上给学生一些提示,对于部分基础比较弱的学生可能会有较大的帮助。

教后反思:

本课着重介绍了电子表格的计算功能,要求学生通过数据的计算,得到新的数据,为下一步分析数据做准备。本课的教学对象是初一年级的学生,他们对日常生活中的数据有一定的认识和处理能力,并学习了使用公式对数据进行计算。

本课是一节新授课,为了激发学生的学习兴趣,我创设了一个有趣的学习情境,以故事“棋盘上的麦粒”为引入,让学生进行填一填,算一算,在填与算的过程中感受到用前面所学的公式法进行计算麦粒总数是一件非常费时又容易出错的事,由此引入函数计算的方法,使教学内容合理,水到渠成。

在新课教学环节我设计了三个任务,由易入难,以多媒体教学系统为辅助,全过程以“任务”驱动,以问题贯穿始终,以讨论、探究、练习等多种形式,触发学生的积极思维,成为课堂的主体。

任务一是非常简单的,学生基本都能很快地完成。

任务二是要求学生能分别使用加法公式和求和函数完成任务,大部分学生都能完成任务,但是在归纳总结公式法与函数法的异同时存在一定的困难,说明在今后的课堂教学中,在学生的语言组织与表达方面要加强。

任务三是让学生探究平均、最大、最小三个函数的使用,并由此得出函数的一般操作步骤。我们的学生充分发挥了他们的主观能动性,积极地想办法,个别学生能很完整的将函数的操作步骤进行归纳表述。

在最后用所学知识解决生活实际问题环节,班级四分之三以上的学生完成了任务,由此可以知道本课的教学目标基本达成。

但是反思课堂还是存在不少需要调整的地方:

1、课堂气氛还不够活跃。回答问题时学生害怕答错,因此主动举手地同学比较少。今后的课堂中我要进一步提高提问的技巧,多给学生一些鼓励,让他们在课堂上敢于发表自己的想法,使课堂更活跃,使学生更积极。

2、三个任务中,第三个任务时间略显仓促,思考题没有让学生进行总结归纳,因此,巩固与提高的效果不是很好。

通过这节课,让我再次感受到:要上一节好课,教师一定要对课的内容多花心思,从课程的引入到课堂教学的过程都要仔细考虑,而且对学生也一定要多了解,尽可能的创造机会让学生能够主动的参与教学,使学生的学习变成一种自发、自觉的过程,只有这样才能激发学生的学习兴趣,使学习成为一件快乐的事情,才能真正促进和发展学生的潜能。

同课章节目录