重庆市第29中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 重庆市第29中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-25 08:27:50 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

重庆二十九中2020-2021学年度上期

高一年级历史半期测试题

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.对良渚遗址考古发现表明,这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层。以下良渚遗址考古发现能作为上述结论证据的是( )

A.卞家遗址出土有刻画符号的陶器残片 B.茅山遗址出土分体式石犁

C.莫角山西边出土碳化稻谷标本 D.反山王陵区第十二号墓出土玉琮王

2.2019年中国国家博物馆依托馆藏甲骨首次举办“证古泽今——纪念甲骨文发现一百二十周年文化展”。下列关于甲骨文说法正确的是( )

A.世界上发现迄今最古老的文字 B.能印证《史记》中夏朝的记载

C.能印证《史记》中商朝的记载 D.按史料类型分类属于二手史料

3.有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”这表明( )

A.官僚体制成为当时社会的主宰 B.国家制度受宗族血缘关系的明显影响

C.以分封构架国家管理地方形式 D.素养不同的人享有同等的国家管理权

4.秦国商鞅实行军功授爵制度,其中规定:有爵位之人可以具有升官、抵罪和免除徭役的资格,如无爵位“虽丞相子亦在戍边之调”。该制度( )

A.确立了新的等级秩序 B.表明宗法制根深蒂固

C.提高平民参政的热情 D.受到贵族政治的影响

5.春秋战国时期,中国形成了众多的地域文化,如河北地区的燕赵文化、山西的三晋文化、河南为中心的中原文化、山东的齐鲁文化等。这些地域文化同中有异、异中见同。这反映了( )

A.中原文化中心地位 B.诸侯纷争

C.中华文明多元一体 D.百家争鸣

6.王夫之说:“郡县之制,垂二千年,而弗能改。合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”其旨在说明郡县制( )

A.出现在秦始皇统一中国后 B.是最有效的地方行政制度

C.根除了地方分裂割据问题 D.加强了中央对地方的管理

7.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府负责皇家财政及官府手工业,宗正负责皇室宗族事务等。这反映了古代中国政体的本质是( )

A.职分细化,各负其责 B.家国同治,皇权至上

C.选贤举能,唯才是用 D.官员众多,政务繁杂

8.董仲舒主张“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。然后统纪可一而法度可明。”其主要目的是( )

A.传播神学思想 B.禁绝百家思想 C.加强专制主义 D.发展文化教育

9.有史学家指出:“它以一种温和的方式适应了当时大一统皇权构建的需要,使汉王朝摆脱了地方诸侯尾大不掉的困境。”文中的“它”代指的措施是( )

A.实行推恩令 B.设置丞相 C.设立御史大夫 D.推行郡国并行

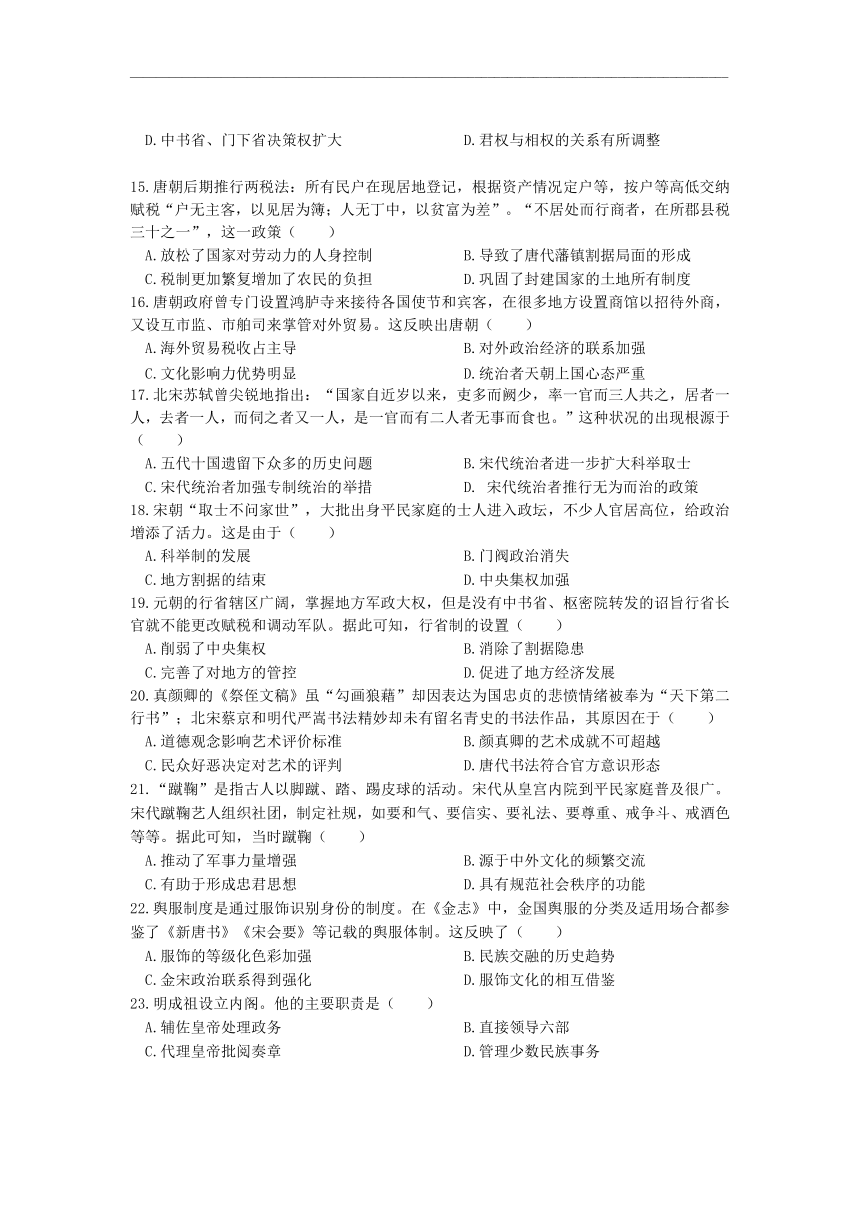

10.图片包含着丰富的历史信息,是我们学习历史的重要资料。下面两幅图片共同反映的南北朝的时代特征是( )

北魏鲜卑族人着装画像 北齐文士所坐的胡床

A.国家统一 B.政权并立 C.民族交融 D.江南开发

11.据《宋书》记载,南朝时江南“地广野丰,民勤本业,一岁或称,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”出现这种现象最主要的原因是( )

A.南方社会相对安定 B.北方人民大量南迁

C.江南自然条件优越 D.政府重视经济发展

12.隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期( )

A.人工运河修建技术领先世界 B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移产生重大影响 D.交通建设促进国家统一稳定

13.关于隋朝太原留守李渊起兵反隋一事,文献中有不同记载。下列分析正确的是( )

《旧唐书·高祖本纪》 617年,李世民与晋阳令刘文静首谋,刘劝李举义兵

《旧唐书·宇文士及传》 613年,李渊与人“夜中密论时事”

《旧唐书·夏侯端传》 616年,夏侯端以天象异常劝李渊“早为计”,李渊听后“深然其言”

A.李世民劝李渊起兵反隋,这个说法最为可信

B.李渊早有起兵反隋之意,这个说法最为可信

C.《旧唐书》所记载的内容相互矛盾,需进一步考证

D.《旧唐书》作者与李渊不是同一时代,所记载内容绝对不可信

14.唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执

掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。这表明( )

A.政府的行政效率极大提高 B.三省六部制基本上已被废除

D.中书省、门下省决策权扩大 D.君权与相权的关系有所调整

15.唐朝后期推行两税法:所有民户在现居地登记,根据资产情况定户等,按户等高低交纳赋税“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”,这一政策( )

A.放松了国家对劳动力的人身控制 B.导致了唐代藩镇割据局面的形成

C.税制更加繁复增加了农民的负担 D.巩固了封建国家的土地所有制度

16.唐朝政府曾专门设置鸿胪寺来接待各国使节和宾客,在很多地方设置商馆以招待外商,又设互市监、市舶司来掌管对外贸易。这反映出唐朝( )

A.海外贸易税收占主导 B.对外政治经济的联系加强

C.文化影响力优势明显 D.统治者天朝上国心态严重

17.北宋苏轼曾尖锐地指出:“国家自近岁以来,吏多而阙少,率一官而三人共之,居者一人,去者一人,而伺之者又一人,是一官而有二人者无事而食也。”这种状况的出现根源于( )

A.五代十国遗留下众多的历史问题 B.宋代统治者进一步扩大科举取士

C.宋代统治者加强专制统治的举措 D. 宋代统治者推行无为而治的政策

18.宋朝“取士不问家世”,大批出身平民家庭的士人进入政坛,不少人官居高位,给政治增添了活力。这是由于( )

A.科举制的发展 B.门阀政治消失

C.地方割据的结束 D.中央集权加强

19.元朝的行省辖区广阔,掌握地方军政大权,但是没有中书省、枢密院转发的诏旨行省长官就不能更改赋税和调动军队。据此可知,行省制的设置( )

A.削弱了中央集权 B.消除了割据隐患

C.完善了对地方的管控 D.促进了地方经济发展

20.真颜卿的《祭侄文稿》虽“勾画狼藉”却因表达为国忠贞的悲愤情绪被奉为“天下第二行书”;北宋蔡京和明代严嵩书法精妙却未有留名青史的书法作品,其原因在于( )

A.道德观念影响艺术评价标准 B.颜真卿的艺术成就不可超越

C.民众好恶决定对艺术的评判 D.唐代书法符合官方意识形态

21.“蹴鞠”是指古人以脚蹴、踏、踢皮球的活动。宋代从皇宫内院到平民家庭普及很广。宋代蹴鞠艺人组织社团,制定社规,如要和气、要信实、要礼法、要尊重、戒争斗、戒酒色等等。据此可知,当时蹴鞠( )

A.推动了军事力量增强 B.源于中外文化的频繁交流

C.有助于形成忠君思想 D.具有规范社会秩序的功能

22.舆服制度是通过服饰识别身份的制度。在《金志》中,金国舆服的分类及适用场合都参鉴了《新唐书》《宋会要》等记载的舆服体制。这反映了( )

A.服饰的等级化色彩加强 B.民族交融的历史趋势

C.金宋政治联系得到强化 D.服饰文化的相互借鉴

23.明成祖设立内阁。他的主要职责是( )

A.辅佐皇帝处理政务 B.直接领导六部

C.代理皇帝批阅奏章 D.管理少数民族事务

24.明代政治暴戾已是人所尽知的事实,廷杖、诏狱、流徙乃至日常的薄俸,人主对士大夫的施虐几乎无所不在。然而,在明代二百七十多年历史上,却从未有过士大夫谋反的确凿记录。出现该现象的主要原因是( )

A.君主专制发展到极致 B.士大夫失去进取之心

C.主流意识形态的影响 D.严刑峻法的威慑力量

25.明朝前期,在北方设立九边重镇防范蒙古,但蒙古军队多次南下掳掠,甚至俘虏皇帝,威逼北京。明朝后期,明王朝与蒙古达成协议,恢复通贡,边镇开设互市,听边民自行贸易,从此蒙古基本不再构成边境威胁。这一变化反映出( )

A.中原经济是蒙古政权的生存基础 B.诸王守边削弱了边地的防御力量

C.明朝对蒙古采取堵疏并用的政策 D.经贸往来利于民族之间亲善和睦

26.奏折是清朝官员向皇帝上呈的机密文书,不经内阁等机构,直达御前。皇帝特许一些官员通过奏折呈报机密事宜。奏折内容涉及政务利弊、吏治勤惰、官员及同僚品行、百姓生计等各方面事务,且不必完全核实,即可“风闻”上报。以上现象( )

A.取消了内阁机构处理公文的职能 B.强化了君主独断专行的权力

C.造成了地方官员干预朝政的局面 D.助长了官员弄虚作假的风气

27.清代非常重视对全国性地图、地志的纂修。从康熙到乾隆,清政府先后三次纂修《大清一统志》,并且对台湾、西藏、新疆等边疆地区进行了详细的测量。这反映了清代( )

A.政府致力于巩固一统局面 B.近代国家主权观念的兴起

C.测绘技术水平在迅速提高 D.且有浓郁的边患危机意识

28.诗词作为史料的来源之一,在解读历史的过程中具有独特的作用。下表选项中对应不正确的是( )

事件 诗歌

A 平定三藩 洱海昆池道路难,捷书夜半到长安。《滇平》(1681年)

B 亲征噶尔丹 四月天山路,今朝瀚海行。

C 收复台湾 万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。《中秋日闻海上捷音》(1683年)

D 册封达赖 天高大漠围青嶂,日午微风动綵斿。

29.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。在苏州,棉布业市镇有南翔镇、新

泾镇、江湾镇等;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、黄溪镇等,这说明当时( )

A.城乡经济联系日益密切 B.市镇的规模不断扩大

C.区域生产的专业化明显 D.商业分工越来越细致

30.有学者研究材料发现:宋代的商税率大致为3%,国家权力对商业的征税力度,比农业要低得多;清代商人出现亏损时,统治者常常要“优商”“恤商”。与之相比,统治者很少在农家收成下降时优恤农民。这表明( )

A.古代统治者改变了重农抑商政策 B.商人地位逐渐超过其他社会阶层

C.宋以后国家商业税收超过农业税 D.古代对商业采取的政策较为灵活

二、非选择题(本大题共3题,满分40分)

31.阅读古代中国不同时期(朝代)的示意图,回答下列问题。(12分)

(1)结合所学知识判断,上述示意图分别属于哪一历史时期?说出你的判断依据。(8分)

(2)综合以上示意图,概括古代中国疆域发展的趋势。(4分)

32.阅读下列材料,回答下列问题。(10分)

杜甫(712-770年),唐朝伟大的现实主义诗人,被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 国破山河在,城春草木深。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。 烽火连三月,家书抵万金。

齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

----杜甫《忆昔》 ----杜甫《春望》(757年)

指出材料中的二首诗分别与唐朝的哪些历史事件相关,并说明判断的理由。(4分)

(2)杜甫的诗对研究这些历史事件有什么价值?若要对这些历史事件作进一步研究,还可寻找那些途径或方法?(6分)

33.阅读材料,回答下列问题。(18分)

材料一 明太祖阐述废宰相的原因说:自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃( xiehang),不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

----摘自《皇明祖训﹒祖训首章》

材料二 明清之际,思想家黄宗羲对明初废宰相的做法进行了尖锐批评。他说:有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,是官者,分身之君也……古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。秦汉以后,废而不讲。然丞相进,天子御坐为起,在舆为下。宰相既罢,天子更无与为礼者矣,遂谓百官之设,所以事我,能事我者我贤之,不能事我者我否之。设官之意既讹,尚能得作君之意乎?古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

----摘自《明夷待访录·置相》

(1)根据材料一、二,指出明太祖与黄宗羲两人对废宰相做法的不同理解。(6分)

(2)根据材料结合所学,你认为明太祖所阐述的废除宰相的理由充分吗?说明判断的依据。(6分)

据材料二,说明黄宗羲又是从哪些角度来批评废宰相之举的?(6分)

重庆市第29中学2020--2021学年度(上)高一年级半期测试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 D C B D C D B C A C B D C D A

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B C A C A D B A C D B A D C D

二、非选择题:本大题共3题,满分40分。

31.(1)图一:战国时期(东周);理由:都城洛阳,主要诸侯国为齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩七国。图二:唐朝;理由:都城长安,设有安西都护府、北庭都护府等。 图三:秦朝;理由:都城咸阳,北部有匈奴,有长城;南有桂林、南海等郡。图四:元朝;理由:都城大都,地方设行省,南海为万里石塘,疆域空前辽阔。 (每个朝代2分,共8分)

(2)疆域面积不断扩大,由分裂走向统一,中央对地方的管理不断加强。(4分)

32. (1)《忆昔》反映的是开元盛世;理由:诗中“忆昔开元全盛日”并描述经济繁荣的景象;《春望》与安史之乱有关;理由:写作时间757年,“国破山河在”“烽火连三月”。(各2分,共4分)

(2)价值:杜甫的诗是文学艺术作品,不能作为研究这些历史事件的直接证据;但诗歌在一定程度上透露出这些事件的表现、影响等,也反映了作者对这些事件的认识,可作为研究的间接证据。(4分)途径:寻找反映这些事件的文献资料或有关实物,相互印证。(2分)

33.(1)不同理解:明太祖与黄宗羲在废宰相问题上的观点不同,主要原因是他们的立场不同。(2分)明太祖站在皇帝的角度看宰相,觉得宰相对皇权有威胁,故必欲废之而后快;黄宗羲则站在普通士大夫的角度,认为宰相是官僚机器当中针对皇权的调节器,废掉之后会有严重后果。(4分)

(2)理由:不充分;(2分)依据:把秦朝速亡的原因归咎于设置丞相,不符合史实;以“多有小人,专权乱政”将宰相制度简单粗暴否定,对其积极作用仅以“虽有贤相”语轻轻带过,难以服人。(4分)

(3)强调“天下不能一人而治”的基本道理;肯定了宰相作为官僚机构首长对皇权的制衡作用;最后指出,由于皇位世袭,皇帝治国的素质要求高。(每点2分,共6分)

重庆二十九中2020-2021学年度上期

高一年级历史半期测试题

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.对良渚遗址考古发现表明,这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层。以下良渚遗址考古发现能作为上述结论证据的是( )

A.卞家遗址出土有刻画符号的陶器残片 B.茅山遗址出土分体式石犁

C.莫角山西边出土碳化稻谷标本 D.反山王陵区第十二号墓出土玉琮王

2.2019年中国国家博物馆依托馆藏甲骨首次举办“证古泽今——纪念甲骨文发现一百二十周年文化展”。下列关于甲骨文说法正确的是( )

A.世界上发现迄今最古老的文字 B.能印证《史记》中夏朝的记载

C.能印证《史记》中商朝的记载 D.按史料类型分类属于二手史料

3.有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”这表明( )

A.官僚体制成为当时社会的主宰 B.国家制度受宗族血缘关系的明显影响

C.以分封构架国家管理地方形式 D.素养不同的人享有同等的国家管理权

4.秦国商鞅实行军功授爵制度,其中规定:有爵位之人可以具有升官、抵罪和免除徭役的资格,如无爵位“虽丞相子亦在戍边之调”。该制度( )

A.确立了新的等级秩序 B.表明宗法制根深蒂固

C.提高平民参政的热情 D.受到贵族政治的影响

5.春秋战国时期,中国形成了众多的地域文化,如河北地区的燕赵文化、山西的三晋文化、河南为中心的中原文化、山东的齐鲁文化等。这些地域文化同中有异、异中见同。这反映了( )

A.中原文化中心地位 B.诸侯纷争

C.中华文明多元一体 D.百家争鸣

6.王夫之说:“郡县之制,垂二千年,而弗能改。合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”其旨在说明郡县制( )

A.出现在秦始皇统一中国后 B.是最有效的地方行政制度

C.根除了地方分裂割据问题 D.加强了中央对地方的管理

7.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府负责皇家财政及官府手工业,宗正负责皇室宗族事务等。这反映了古代中国政体的本质是( )

A.职分细化,各负其责 B.家国同治,皇权至上

C.选贤举能,唯才是用 D.官员众多,政务繁杂

8.董仲舒主张“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。然后统纪可一而法度可明。”其主要目的是( )

A.传播神学思想 B.禁绝百家思想 C.加强专制主义 D.发展文化教育

9.有史学家指出:“它以一种温和的方式适应了当时大一统皇权构建的需要,使汉王朝摆脱了地方诸侯尾大不掉的困境。”文中的“它”代指的措施是( )

A.实行推恩令 B.设置丞相 C.设立御史大夫 D.推行郡国并行

10.图片包含着丰富的历史信息,是我们学习历史的重要资料。下面两幅图片共同反映的南北朝的时代特征是( )

北魏鲜卑族人着装画像 北齐文士所坐的胡床

A.国家统一 B.政权并立 C.民族交融 D.江南开发

11.据《宋书》记载,南朝时江南“地广野丰,民勤本业,一岁或称,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”出现这种现象最主要的原因是( )

A.南方社会相对安定 B.北方人民大量南迁

C.江南自然条件优越 D.政府重视经济发展

12.隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期( )

A.人工运河修建技术领先世界 B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移产生重大影响 D.交通建设促进国家统一稳定

13.关于隋朝太原留守李渊起兵反隋一事,文献中有不同记载。下列分析正确的是( )

《旧唐书·高祖本纪》 617年,李世民与晋阳令刘文静首谋,刘劝李举义兵

《旧唐书·宇文士及传》 613年,李渊与人“夜中密论时事”

《旧唐书·夏侯端传》 616年,夏侯端以天象异常劝李渊“早为计”,李渊听后“深然其言”

A.李世民劝李渊起兵反隋,这个说法最为可信

B.李渊早有起兵反隋之意,这个说法最为可信

C.《旧唐书》所记载的内容相互矛盾,需进一步考证

D.《旧唐书》作者与李渊不是同一时代,所记载内容绝对不可信

14.唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执

掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。这表明( )

A.政府的行政效率极大提高 B.三省六部制基本上已被废除

D.中书省、门下省决策权扩大 D.君权与相权的关系有所调整

15.唐朝后期推行两税法:所有民户在现居地登记,根据资产情况定户等,按户等高低交纳赋税“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”,这一政策( )

A.放松了国家对劳动力的人身控制 B.导致了唐代藩镇割据局面的形成

C.税制更加繁复增加了农民的负担 D.巩固了封建国家的土地所有制度

16.唐朝政府曾专门设置鸿胪寺来接待各国使节和宾客,在很多地方设置商馆以招待外商,又设互市监、市舶司来掌管对外贸易。这反映出唐朝( )

A.海外贸易税收占主导 B.对外政治经济的联系加强

C.文化影响力优势明显 D.统治者天朝上国心态严重

17.北宋苏轼曾尖锐地指出:“国家自近岁以来,吏多而阙少,率一官而三人共之,居者一人,去者一人,而伺之者又一人,是一官而有二人者无事而食也。”这种状况的出现根源于( )

A.五代十国遗留下众多的历史问题 B.宋代统治者进一步扩大科举取士

C.宋代统治者加强专制统治的举措 D. 宋代统治者推行无为而治的政策

18.宋朝“取士不问家世”,大批出身平民家庭的士人进入政坛,不少人官居高位,给政治增添了活力。这是由于( )

A.科举制的发展 B.门阀政治消失

C.地方割据的结束 D.中央集权加强

19.元朝的行省辖区广阔,掌握地方军政大权,但是没有中书省、枢密院转发的诏旨行省长官就不能更改赋税和调动军队。据此可知,行省制的设置( )

A.削弱了中央集权 B.消除了割据隐患

C.完善了对地方的管控 D.促进了地方经济发展

20.真颜卿的《祭侄文稿》虽“勾画狼藉”却因表达为国忠贞的悲愤情绪被奉为“天下第二行书”;北宋蔡京和明代严嵩书法精妙却未有留名青史的书法作品,其原因在于( )

A.道德观念影响艺术评价标准 B.颜真卿的艺术成就不可超越

C.民众好恶决定对艺术的评判 D.唐代书法符合官方意识形态

21.“蹴鞠”是指古人以脚蹴、踏、踢皮球的活动。宋代从皇宫内院到平民家庭普及很广。宋代蹴鞠艺人组织社团,制定社规,如要和气、要信实、要礼法、要尊重、戒争斗、戒酒色等等。据此可知,当时蹴鞠( )

A.推动了军事力量增强 B.源于中外文化的频繁交流

C.有助于形成忠君思想 D.具有规范社会秩序的功能

22.舆服制度是通过服饰识别身份的制度。在《金志》中,金国舆服的分类及适用场合都参鉴了《新唐书》《宋会要》等记载的舆服体制。这反映了( )

A.服饰的等级化色彩加强 B.民族交融的历史趋势

C.金宋政治联系得到强化 D.服饰文化的相互借鉴

23.明成祖设立内阁。他的主要职责是( )

A.辅佐皇帝处理政务 B.直接领导六部

C.代理皇帝批阅奏章 D.管理少数民族事务

24.明代政治暴戾已是人所尽知的事实,廷杖、诏狱、流徙乃至日常的薄俸,人主对士大夫的施虐几乎无所不在。然而,在明代二百七十多年历史上,却从未有过士大夫谋反的确凿记录。出现该现象的主要原因是( )

A.君主专制发展到极致 B.士大夫失去进取之心

C.主流意识形态的影响 D.严刑峻法的威慑力量

25.明朝前期,在北方设立九边重镇防范蒙古,但蒙古军队多次南下掳掠,甚至俘虏皇帝,威逼北京。明朝后期,明王朝与蒙古达成协议,恢复通贡,边镇开设互市,听边民自行贸易,从此蒙古基本不再构成边境威胁。这一变化反映出( )

A.中原经济是蒙古政权的生存基础 B.诸王守边削弱了边地的防御力量

C.明朝对蒙古采取堵疏并用的政策 D.经贸往来利于民族之间亲善和睦

26.奏折是清朝官员向皇帝上呈的机密文书,不经内阁等机构,直达御前。皇帝特许一些官员通过奏折呈报机密事宜。奏折内容涉及政务利弊、吏治勤惰、官员及同僚品行、百姓生计等各方面事务,且不必完全核实,即可“风闻”上报。以上现象( )

A.取消了内阁机构处理公文的职能 B.强化了君主独断专行的权力

C.造成了地方官员干预朝政的局面 D.助长了官员弄虚作假的风气

27.清代非常重视对全国性地图、地志的纂修。从康熙到乾隆,清政府先后三次纂修《大清一统志》,并且对台湾、西藏、新疆等边疆地区进行了详细的测量。这反映了清代( )

A.政府致力于巩固一统局面 B.近代国家主权观念的兴起

C.测绘技术水平在迅速提高 D.且有浓郁的边患危机意识

28.诗词作为史料的来源之一,在解读历史的过程中具有独特的作用。下表选项中对应不正确的是( )

事件 诗歌

A 平定三藩 洱海昆池道路难,捷书夜半到长安。《滇平》(1681年)

B 亲征噶尔丹 四月天山路,今朝瀚海行。

C 收复台湾 万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。《中秋日闻海上捷音》(1683年)

D 册封达赖 天高大漠围青嶂,日午微风动綵斿。

29.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。在苏州,棉布业市镇有南翔镇、新

泾镇、江湾镇等;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、黄溪镇等,这说明当时( )

A.城乡经济联系日益密切 B.市镇的规模不断扩大

C.区域生产的专业化明显 D.商业分工越来越细致

30.有学者研究材料发现:宋代的商税率大致为3%,国家权力对商业的征税力度,比农业要低得多;清代商人出现亏损时,统治者常常要“优商”“恤商”。与之相比,统治者很少在农家收成下降时优恤农民。这表明( )

A.古代统治者改变了重农抑商政策 B.商人地位逐渐超过其他社会阶层

C.宋以后国家商业税收超过农业税 D.古代对商业采取的政策较为灵活

二、非选择题(本大题共3题,满分40分)

31.阅读古代中国不同时期(朝代)的示意图,回答下列问题。(12分)

(1)结合所学知识判断,上述示意图分别属于哪一历史时期?说出你的判断依据。(8分)

(2)综合以上示意图,概括古代中国疆域发展的趋势。(4分)

32.阅读下列材料,回答下列问题。(10分)

杜甫(712-770年),唐朝伟大的现实主义诗人,被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 国破山河在,城春草木深。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。 烽火连三月,家书抵万金。

齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

----杜甫《忆昔》 ----杜甫《春望》(757年)

指出材料中的二首诗分别与唐朝的哪些历史事件相关,并说明判断的理由。(4分)

(2)杜甫的诗对研究这些历史事件有什么价值?若要对这些历史事件作进一步研究,还可寻找那些途径或方法?(6分)

33.阅读材料,回答下列问题。(18分)

材料一 明太祖阐述废宰相的原因说:自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃( xiehang),不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

----摘自《皇明祖训﹒祖训首章》

材料二 明清之际,思想家黄宗羲对明初废宰相的做法进行了尖锐批评。他说:有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,是官者,分身之君也……古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。秦汉以后,废而不讲。然丞相进,天子御坐为起,在舆为下。宰相既罢,天子更无与为礼者矣,遂谓百官之设,所以事我,能事我者我贤之,不能事我者我否之。设官之意既讹,尚能得作君之意乎?古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

----摘自《明夷待访录·置相》

(1)根据材料一、二,指出明太祖与黄宗羲两人对废宰相做法的不同理解。(6分)

(2)根据材料结合所学,你认为明太祖所阐述的废除宰相的理由充分吗?说明判断的依据。(6分)

据材料二,说明黄宗羲又是从哪些角度来批评废宰相之举的?(6分)

重庆市第29中学2020--2021学年度(上)高一年级半期测试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 D C B D C D B C A C B D C D A

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B C A C A D B A C D B A D C D

二、非选择题:本大题共3题,满分40分。

31.(1)图一:战国时期(东周);理由:都城洛阳,主要诸侯国为齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩七国。图二:唐朝;理由:都城长安,设有安西都护府、北庭都护府等。 图三:秦朝;理由:都城咸阳,北部有匈奴,有长城;南有桂林、南海等郡。图四:元朝;理由:都城大都,地方设行省,南海为万里石塘,疆域空前辽阔。 (每个朝代2分,共8分)

(2)疆域面积不断扩大,由分裂走向统一,中央对地方的管理不断加强。(4分)

32. (1)《忆昔》反映的是开元盛世;理由:诗中“忆昔开元全盛日”并描述经济繁荣的景象;《春望》与安史之乱有关;理由:写作时间757年,“国破山河在”“烽火连三月”。(各2分,共4分)

(2)价值:杜甫的诗是文学艺术作品,不能作为研究这些历史事件的直接证据;但诗歌在一定程度上透露出这些事件的表现、影响等,也反映了作者对这些事件的认识,可作为研究的间接证据。(4分)途径:寻找反映这些事件的文献资料或有关实物,相互印证。(2分)

33.(1)不同理解:明太祖与黄宗羲在废宰相问题上的观点不同,主要原因是他们的立场不同。(2分)明太祖站在皇帝的角度看宰相,觉得宰相对皇权有威胁,故必欲废之而后快;黄宗羲则站在普通士大夫的角度,认为宰相是官僚机器当中针对皇权的调节器,废掉之后会有严重后果。(4分)

(2)理由:不充分;(2分)依据:把秦朝速亡的原因归咎于设置丞相,不符合史实;以“多有小人,专权乱政”将宰相制度简单粗暴否定,对其积极作用仅以“虽有贤相”语轻轻带过,难以服人。(4分)

(3)强调“天下不能一人而治”的基本道理;肯定了宰相作为官僚机构首长对皇权的制衡作用;最后指出,由于皇位世袭,皇帝治国的素质要求高。(每点2分,共6分)

同课章节目录