23.《出师表》同步训练(含答案)

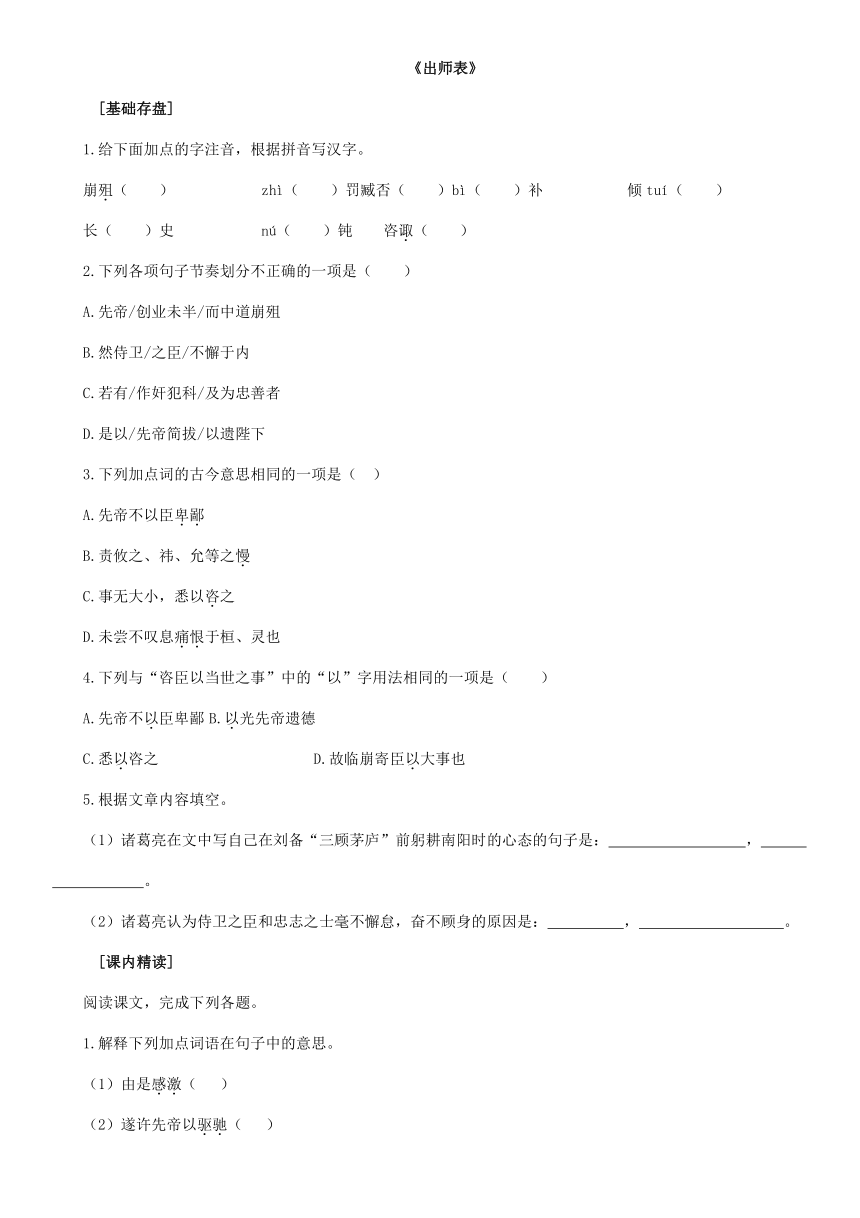

图片预览

文档简介

《出师表》

[基础存盘]

1.给下面加点的字注音,根据拼音写汉字。

崩殂( ) zhì( )罚臧否( )bì( )补 倾tuí( )

长( )史 nú( )钝 咨诹( )

2.下列各项句子节奏划分不正确的一项是( )

A.先帝/创业未半/而中道崩殂

B.然侍卫/之臣/不懈于内

C.若有/作奸犯科/及为忠善者

D.是以/先帝简拔/以遗陛下

3.下列加点词的古今意思相同的一项是( )

A.先帝不以臣卑鄙

B.责攸之、祎、允等之慢

C.事无大小,悉以咨之

D.未尝不叹息痛恨于桓、灵也

4.下列与“咨臣以当世之事”中的“以”字用法相同的一项是( )

A.先帝不以臣卑鄙 B.以光先帝遗德

C.悉以咨之 D.故临崩寄臣以大事也

5.根据文章内容填空。

(1)诸葛亮在文中写自己在刘备“三顾茅庐”前躬耕南阳时的心态的句子是: ,

。

(2)诸葛亮认为侍卫之臣和忠志之士毫不懈怠,奋不顾身的原因是: , 。

[课内精读]

阅读课文,完成下列各题。

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)由是感激( )

(2)遂许先帝以驱驰( )

(3)故五月渡泸( )

(4)以光先帝遗德( )

(5)深入不毛( )

(6)三顾臣于草庐之中( )

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

(2)受任于败军之际,奉命于危难之间。

(3)先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

3.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.《出师表》是诸葛亮北伐前写的奏章,劝勉刘禅广开言路,赏罚分明,亲贤远佞,表现了他对蜀汉的忠诚。

B.诸葛亮追述三顾草庐的往事,既表达了对先帝知遇之恩的由衷感激,也希望后主能够效法先帝,知人善任。

C.“故临崩寄臣以大事也”中的“大事”,指“五月渡泸”“北定中原”“庶竭驽钝”“兴复汉室”和“还于旧都”等。

D.文章结尾,作者先表明伐魏兴汉的决心,然后交代出师后的朝政事宜,谆谆告诫后主要善纳雅言。

4.结合选段,用自己的话说说诸葛亮选用人才的原则是什么。

[拓展迁移]

阅读下面文言文,回答问题。

贞观三年,太宗谓侍臣曰:“君臣本同治乱,共安危,若主纳忠谏,臣进直言,斯故君臣合契①,古来所重。若君自贤,臣不匡正,欲不危亡,不可得也。君失其国,臣亦不能独全其家。至如隋炀帝暴虐,臣下钳口②,卒令不闻其过,遂至灭亡,虞世基等,寻亦诛死。前事不远,朕与卿等可③得不慎,无为后所嗤!”

贞观六年,太宗谓侍臣曰:“联闻周、秦初得天下,其事不异。然周则惟善是务,积功累德,所以能保八百之基。秦乃恣其奢淫,好行刑罚,不过二世而灭。岂非为善者福祚④延长,为恶者降年⑤不永?朕又闻桀、纣帝王也,以匹夫比之,则以为辱;颜、闵⑥,匹夫也,以帝王比之,则以为荣。此亦帝王深耻也。朕每将此事以为鉴戒常恐不逮为人所笑。”

(选自《贞观政要·卷三》,有删改)

【注释】①合契:对合符契,这里引申为符合,投合。②钳口:闭口不言。③可:岂,哪。④福祚(zuó):福禄,福分。⑤降年:天赐予的年龄,寿命。⑥颜、闵:指孔子的两个学生颜回和闵,他们以德行修养著称。

1.下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是( )

A.君臣本同治乱/臣本布衣

B.卒令不闻其过/卒获有所闻

C.好行刑罚/宜付有司论其刑赏

D.若君自贤/徐公不若君之美也

2.用“/”给下面的句子断句(断两处)。

朕 每 将 此 事 以 为 鉴 戒 常 恐 不 逮 为 人 所 笑

3.选文中唐太宗对侍臣说的话体现了哪些治国理政的思想?(用自己的话概括)

《出师表》

【基础存盘】

1.cú 陟 pǐ 裨 颓

zhǎng 驽 zōu

2.B(然/侍卫之臣/不懈于内。)

3.C(A.社会地位低微,见识短浅/言语行为恶劣,不道德;B.怠慢,疏忽/速度不快;C.询问,征求意见;D.痛心,遗憾/极为憎恨。)

4.D(A.因为;B.用来,表目的;C.来;D.介词,把,拿。)

5.(1)苟全性命于乱世

不求闻达于诸侯 (2)盖追先帝之殊遇 欲报之于陛下也

【课内精读】

1.(1)感奋激发(2)奔走效劳(3)因此(4)发扬光大(5)不生长草木,这里指贫瘠、未开垦的地方(6)拜访

2.(1)在乱世中只求保全性命,不求在诸侯那里扬名做官。(2)在兵败的时候接受重任,在危难的关头奉旨执行命令。(3)先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我。

3.C(“故临崩寄臣以大事也”中的“大事”,指北定中原,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。)

4.诸葛亮推荐文武大臣的原则:忠诚、细心、能干、公正,久经锻炼和考验。

【拓展迁移】

1.D(A.本来;B.最终;C.罚;D.如果,假如/比得上。)

2.朕每将此事以为鉴戒/常恐不逮/为人所笑。

3.君主能接受忠言,虚心纳谏,臣子能直言进谏,国家才能兴旺;君主要施行仁政,关爱百姓。

【参考译文】

贞观三年,唐太宗对侍臣说:“君臣都应该同舟共济,(无论国家安定还是混乱,安全还是危险)。如果君主能接受忠谏良言,臣子能够直言进谏,那么君臣之间就能够和谐默契,这是自古以来治国所重视的方法。如果君主自以为贤明,大臣又不去纠正君主的过失,想要不亡国,是不可能的。君主要是失掉了江山,臣子也就不能保全自己的家族。像隋炀帝为人非常残暴淫虐,大臣们不敢进言,最终因不知道自己的过错而导致亡国,大臣虞世基等人不久也被杀死。这件事刚过去不久,我和各位大臣能不谨慎吗?我们不能被后人耻笑啊!”

贞观六年,唐太宗对侍臣说:“我听说周朝与秦朝刚开始得到天下的时候,治理国家的方法没有什么区别。但是周朝只做符合善的事情,积累功德,所以能够将自己的基业保持八百年。而秦朝恣意妄为,骄奢淫逸,喜欢用刑罚来处理政事,所以只经历了两代就灭亡了。这难道不是行善的人能够福禄绵长,作恶的人很快就会自取灭亡吗?我又听说夏桀、商纣两个帝王,拿普通老百姓和他们相比,老百姓都会感到羞耻;颜回、闵损都是普通百姓,把他们与帝王相比,帝王都以此为荣。这也是帝王应该感到羞愧的。我时常拿这类事情对照自己的行为,并经常告诫自己,总怕有做得不好的地方,被人耻笑。”

[基础存盘]

1.给下面加点的字注音,根据拼音写汉字。

崩殂( ) zhì( )罚臧否( )bì( )补 倾tuí( )

长( )史 nú( )钝 咨诹( )

2.下列各项句子节奏划分不正确的一项是( )

A.先帝/创业未半/而中道崩殂

B.然侍卫/之臣/不懈于内

C.若有/作奸犯科/及为忠善者

D.是以/先帝简拔/以遗陛下

3.下列加点词的古今意思相同的一项是( )

A.先帝不以臣卑鄙

B.责攸之、祎、允等之慢

C.事无大小,悉以咨之

D.未尝不叹息痛恨于桓、灵也

4.下列与“咨臣以当世之事”中的“以”字用法相同的一项是( )

A.先帝不以臣卑鄙 B.以光先帝遗德

C.悉以咨之 D.故临崩寄臣以大事也

5.根据文章内容填空。

(1)诸葛亮在文中写自己在刘备“三顾茅庐”前躬耕南阳时的心态的句子是: ,

。

(2)诸葛亮认为侍卫之臣和忠志之士毫不懈怠,奋不顾身的原因是: , 。

[课内精读]

阅读课文,完成下列各题。

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)由是感激( )

(2)遂许先帝以驱驰( )

(3)故五月渡泸( )

(4)以光先帝遗德( )

(5)深入不毛( )

(6)三顾臣于草庐之中( )

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

(2)受任于败军之际,奉命于危难之间。

(3)先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

3.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.《出师表》是诸葛亮北伐前写的奏章,劝勉刘禅广开言路,赏罚分明,亲贤远佞,表现了他对蜀汉的忠诚。

B.诸葛亮追述三顾草庐的往事,既表达了对先帝知遇之恩的由衷感激,也希望后主能够效法先帝,知人善任。

C.“故临崩寄臣以大事也”中的“大事”,指“五月渡泸”“北定中原”“庶竭驽钝”“兴复汉室”和“还于旧都”等。

D.文章结尾,作者先表明伐魏兴汉的决心,然后交代出师后的朝政事宜,谆谆告诫后主要善纳雅言。

4.结合选段,用自己的话说说诸葛亮选用人才的原则是什么。

[拓展迁移]

阅读下面文言文,回答问题。

贞观三年,太宗谓侍臣曰:“君臣本同治乱,共安危,若主纳忠谏,臣进直言,斯故君臣合契①,古来所重。若君自贤,臣不匡正,欲不危亡,不可得也。君失其国,臣亦不能独全其家。至如隋炀帝暴虐,臣下钳口②,卒令不闻其过,遂至灭亡,虞世基等,寻亦诛死。前事不远,朕与卿等可③得不慎,无为后所嗤!”

贞观六年,太宗谓侍臣曰:“联闻周、秦初得天下,其事不异。然周则惟善是务,积功累德,所以能保八百之基。秦乃恣其奢淫,好行刑罚,不过二世而灭。岂非为善者福祚④延长,为恶者降年⑤不永?朕又闻桀、纣帝王也,以匹夫比之,则以为辱;颜、闵⑥,匹夫也,以帝王比之,则以为荣。此亦帝王深耻也。朕每将此事以为鉴戒常恐不逮为人所笑。”

(选自《贞观政要·卷三》,有删改)

【注释】①合契:对合符契,这里引申为符合,投合。②钳口:闭口不言。③可:岂,哪。④福祚(zuó):福禄,福分。⑤降年:天赐予的年龄,寿命。⑥颜、闵:指孔子的两个学生颜回和闵,他们以德行修养著称。

1.下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是( )

A.君臣本同治乱/臣本布衣

B.卒令不闻其过/卒获有所闻

C.好行刑罚/宜付有司论其刑赏

D.若君自贤/徐公不若君之美也

2.用“/”给下面的句子断句(断两处)。

朕 每 将 此 事 以 为 鉴 戒 常 恐 不 逮 为 人 所 笑

3.选文中唐太宗对侍臣说的话体现了哪些治国理政的思想?(用自己的话概括)

《出师表》

【基础存盘】

1.cú 陟 pǐ 裨 颓

zhǎng 驽 zōu

2.B(然/侍卫之臣/不懈于内。)

3.C(A.社会地位低微,见识短浅/言语行为恶劣,不道德;B.怠慢,疏忽/速度不快;C.询问,征求意见;D.痛心,遗憾/极为憎恨。)

4.D(A.因为;B.用来,表目的;C.来;D.介词,把,拿。)

5.(1)苟全性命于乱世

不求闻达于诸侯 (2)盖追先帝之殊遇 欲报之于陛下也

【课内精读】

1.(1)感奋激发(2)奔走效劳(3)因此(4)发扬光大(5)不生长草木,这里指贫瘠、未开垦的地方(6)拜访

2.(1)在乱世中只求保全性命,不求在诸侯那里扬名做官。(2)在兵败的时候接受重任,在危难的关头奉旨执行命令。(3)先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我。

3.C(“故临崩寄臣以大事也”中的“大事”,指北定中原,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。)

4.诸葛亮推荐文武大臣的原则:忠诚、细心、能干、公正,久经锻炼和考验。

【拓展迁移】

1.D(A.本来;B.最终;C.罚;D.如果,假如/比得上。)

2.朕每将此事以为鉴戒/常恐不逮/为人所笑。

3.君主能接受忠言,虚心纳谏,臣子能直言进谏,国家才能兴旺;君主要施行仁政,关爱百姓。

【参考译文】

贞观三年,唐太宗对侍臣说:“君臣都应该同舟共济,(无论国家安定还是混乱,安全还是危险)。如果君主能接受忠谏良言,臣子能够直言进谏,那么君臣之间就能够和谐默契,这是自古以来治国所重视的方法。如果君主自以为贤明,大臣又不去纠正君主的过失,想要不亡国,是不可能的。君主要是失掉了江山,臣子也就不能保全自己的家族。像隋炀帝为人非常残暴淫虐,大臣们不敢进言,最终因不知道自己的过错而导致亡国,大臣虞世基等人不久也被杀死。这件事刚过去不久,我和各位大臣能不谨慎吗?我们不能被后人耻笑啊!”

贞观六年,唐太宗对侍臣说:“我听说周朝与秦朝刚开始得到天下的时候,治理国家的方法没有什么区别。但是周朝只做符合善的事情,积累功德,所以能够将自己的基业保持八百年。而秦朝恣意妄为,骄奢淫逸,喜欢用刑罚来处理政事,所以只经历了两代就灭亡了。这难道不是行善的人能够福禄绵长,作恶的人很快就会自取灭亡吗?我又听说夏桀、商纣两个帝王,拿普通老百姓和他们相比,老百姓都会感到羞耻;颜回、闵损都是普通百姓,把他们与帝王相比,帝王都以此为荣。这也是帝王应该感到羞愧的。我时常拿这类事情对照自己的行为,并经常告诫自己,总怕有做得不好的地方,被人耻笑。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读