《烛之武退秦师》 教案-高中语文必修一

文档属性

| 名称 | 《烛之武退秦师》 教案-高中语文必修一 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 46.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

【附】教学设计方案

篇目 《烛之武退秦师》

科目 语文 教学对象 高一学生 主备人

一、教材内容分析

本单元学习古代记叙散文,根据课程标准和单元目标,学习本单元要注重诵读涵泳文章,在诵读的过程中逐步掌握文章的语言、节奏、句式、风格,体会文章的感情基调,做到名篇名段熟读成诵。注重阅读实践,可借助注释或者工具书,理解词句含义,读懂文章内容。在阅读实践中对重点词语及句式进行归纳总结,且能联系旧知,做到举一反三。学习用提要钩玄的阅读方法,抓关键词,概括文章的叙事脉络,品读人物言行,分析人物形象。从历史发展的角度正确理解古代作品的内容和价值,并能用现代观念加以审视。 《烛之武退秦师》是先秦历史散文《左传》中的名篇。文章篇幅虽然短小,故事情节却有头有尾,层次井然。内容波澜迭起,曲折有致,人物忠义智勇,辞令精妙绝伦。学习这篇文言文,要在反复朗读的基础上,理解文章内容,理清故事脉络,并且用提要钩玄的方法,品读烛之武的言行,感受烛之武机智善辩的外交才能和爱国主义精神。课文安排在单元的首篇,指导学生学好这篇文章,打好基础,有利于树立学生学好文言文的信心。

二、学习者特征分析

刚踏入高中的学生,文言文基础较差,对他们来说文言文知识的积累始终既是重点又是难点。并且学生目前对文言文的学习还存在不同程度的畏难情绪,有很多学生对文言文都不感兴趣,学习方法也比较单一。针对这一现状,一要激发学生的学习兴趣,二要进行学法指导。

三、教学目标

1、了解《烛之武退秦师》的相关知识,积累文言实、虚词及特殊句式。 2、学习本文精彩的语言艺术以及起伏跌宕的情节安排。

3、学习烛之武临危受命,维护国家安全的爱国主义精神。

四、教学重难点

教学重点:1、积累文言实词(贰、鄙、许、阙、微 、辞)、虚词(而、其、若、焉、以、与、之 、于)、重点句式(状语后置、判断句、宾语前置)。 2、把握烛之武的人物形象及文章波澜起伏的情节。

(二)教学难点:

1、赏析烛之武精彩的语言艺术

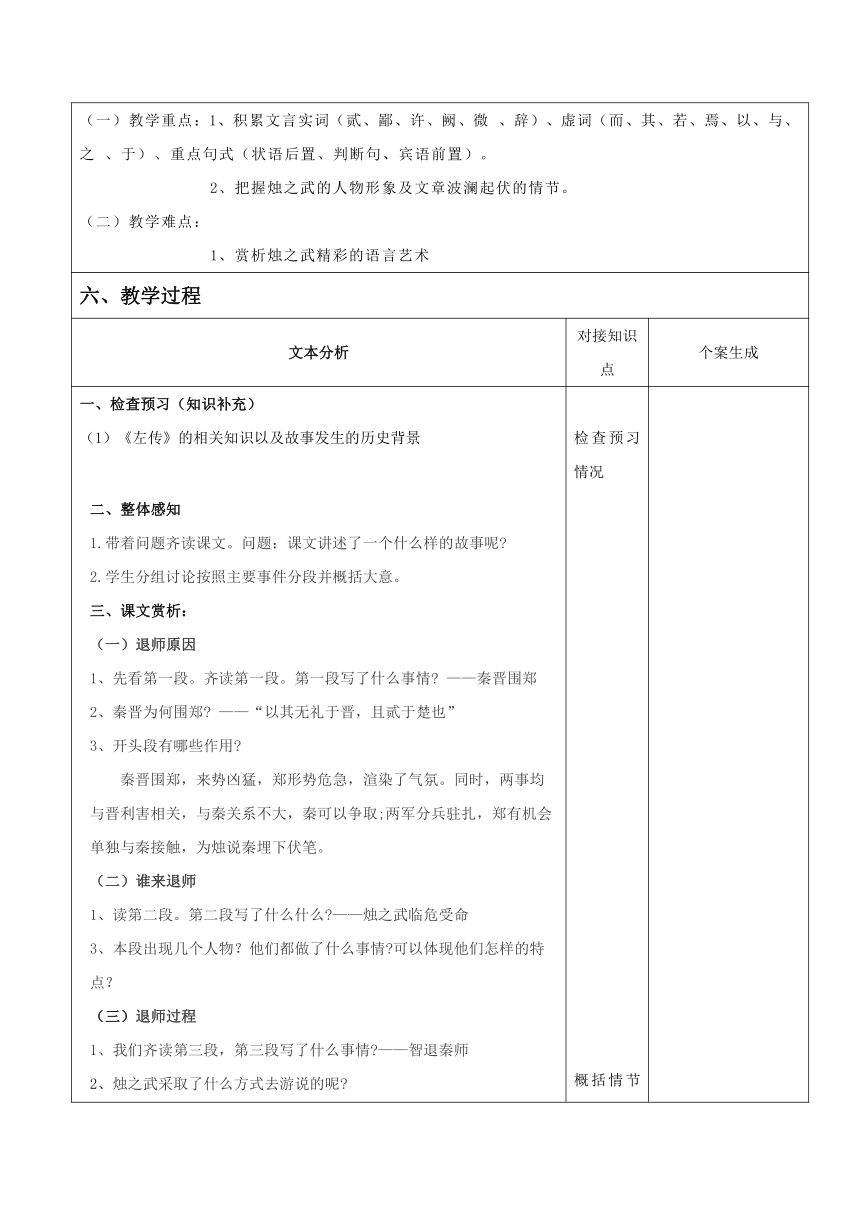

六、教学过程

文本分析 对接知识点 个案生成

一、检查预习(知识补充) (1)《左传》的相关知识以及故事发生的历史背景

二、整体感知

1.带着问题齐读课文。问题:课文讲述了一个什么样的故事呢?

2.学生分组讨论按照主要事件分段并概括大意。

三、课文赏析:

退师原因

1、先看第一段。齐读第一段。第一段写了什么事情? ——秦晋围郑

2、秦晋为何围郑? ——“以其无礼于晋,且贰于楚也”

3、开头段有哪些作用?

秦晋围郑,来势凶猛,郑形势危急,渲染了气氛。同时,两事均与晋利害相关,与秦关系不大,秦可以争取;两军分兵驻扎,郑有机会单独与秦接触,为烛说秦埋下伏笔。

谁来退师

1、读第二段。第二段写了什么什么?——烛之武临危受命

本段出现几个人物?他们都做了什么事情?可以体现他们怎样的特点?

(三)退师过程

我们齐读第三段,第三段写了什么事情?——智退秦师

2、烛之武采取了什么方式去游说的呢?

围绕“亡”的不利和“舍”的有利

(1)所以,烛之武一开始就摆正自己的位置,“郑即知亡矣”(坦言知亡,避其锐气:郑既知亡矣。)

(2)“越国以鄙远,君知其难矣”秦的劣势

(3)晋强,相对的秦就弱了。阐明利害,动摇秦君。(亡郑只对晋有利:邻之厚,君之薄也。)

(4)要是不灭郑,会怎么样呢“君亦无所害”。 替秦着想,以利相诱。(舍郑会对秦有益:君亦无所害。)

(5)晋国曾经有不讲信义的行为,还能相信吗?引史为例,挑拨秦晋。

(6) 推测未来,劝秦谨慎。(唯君图之)

(7)可以看出烛之武的一番说词都是围绕一个“利”展开,好像处处为秦着想,其实呢,完全是为了保存郑,秦晋联盟也有损害。

烛之武三寸不烂之舌,强于百万之师。他之所以能说服秦穆公主要原因是处处为秦国着想(表面看来),理由充分。这段说辞仅125个字,却不卑不亢,既不刺激对方,又不失本国尊严地道出了秦、晋联盟的虚伪,亡郑对秦的不利,晋国的贪得无厌和背信弃义,委婉曲折,面面俱到,步步深入主题,句句打动对方,不愧是一段非常漂亮的外交辞令。

说秦的结果是:①秦郑订立盟约;②秦国驻兵守郑。

秦……乃还:秦权衡利害,决定退兵,但却派人留守要塞,体现其老奸巨猾的一面。

(四)退师结果

3、秦国撤退后,晋国有什么反应?

故事的结局就是:晋文公毅然撤军作结,郑国转危为安。而这也正是烛之武所想达到的目的。

三、高超的劝说艺术

消除戒备,以退为进。

设己为人,陈述利害

以史为鉴,言出告诫

四、鉴赏烛之武的形象

1.志士:深明大义,长期未被重用,却仍然愿意舍身救国,以国家利益为重。

2.勇士:义无返顾出使秦师,两军交战,这一去有可能生死未卜,他仍坚定的去了。

3.辩士:机智善辩,身处秦营,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈,善于抓住对方的性格弱点,一字未提郑国利益,却成功说退秦师。

五、写作借鉴

1、情节波澜起伏

1、情节波澜起伏。

明确:大军压境(十万火急)——佚之狐荐烛之武(一线生机)——烛之武发牢骚(波澜)——郑公平息烛之武的怨气(转机)——烛之武出使退敌成功(大功告成)——子犯建议攻秦(出现危机)——晋公再晓之以理(一场虚惊)。

文章有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。

2、伏笔和照应

明确:这篇课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且二于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。“夜缒而出”照应了开头的“秦、晋围郑”,“国危矣”。“许君焦、瑕,朝济而夕设版”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为秦、郑联盟提供了条件。

3、详略得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作了简单的交代。从秦晋围郑写到晋师撤离,在这期间应该说发生了许多事,但作者并未一一罗列,如郑国君臣如何焦急地等待烛之武的消息、秦伯是如何骄横傲慢地对待这位即将亡国的国家的使臣等,文章只字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象。

教学反思:

检查预习情况

概括情节的能力

把握人物形象和作者高超的语言艺术

篇目 《烛之武退秦师》

科目 语文 教学对象 高一学生 主备人

一、教材内容分析

本单元学习古代记叙散文,根据课程标准和单元目标,学习本单元要注重诵读涵泳文章,在诵读的过程中逐步掌握文章的语言、节奏、句式、风格,体会文章的感情基调,做到名篇名段熟读成诵。注重阅读实践,可借助注释或者工具书,理解词句含义,读懂文章内容。在阅读实践中对重点词语及句式进行归纳总结,且能联系旧知,做到举一反三。学习用提要钩玄的阅读方法,抓关键词,概括文章的叙事脉络,品读人物言行,分析人物形象。从历史发展的角度正确理解古代作品的内容和价值,并能用现代观念加以审视。 《烛之武退秦师》是先秦历史散文《左传》中的名篇。文章篇幅虽然短小,故事情节却有头有尾,层次井然。内容波澜迭起,曲折有致,人物忠义智勇,辞令精妙绝伦。学习这篇文言文,要在反复朗读的基础上,理解文章内容,理清故事脉络,并且用提要钩玄的方法,品读烛之武的言行,感受烛之武机智善辩的外交才能和爱国主义精神。课文安排在单元的首篇,指导学生学好这篇文章,打好基础,有利于树立学生学好文言文的信心。

二、学习者特征分析

刚踏入高中的学生,文言文基础较差,对他们来说文言文知识的积累始终既是重点又是难点。并且学生目前对文言文的学习还存在不同程度的畏难情绪,有很多学生对文言文都不感兴趣,学习方法也比较单一。针对这一现状,一要激发学生的学习兴趣,二要进行学法指导。

三、教学目标

1、了解《烛之武退秦师》的相关知识,积累文言实、虚词及特殊句式。 2、学习本文精彩的语言艺术以及起伏跌宕的情节安排。

3、学习烛之武临危受命,维护国家安全的爱国主义精神。

四、教学重难点

教学重点:1、积累文言实词(贰、鄙、许、阙、微 、辞)、虚词(而、其、若、焉、以、与、之 、于)、重点句式(状语后置、判断句、宾语前置)。 2、把握烛之武的人物形象及文章波澜起伏的情节。

(二)教学难点:

1、赏析烛之武精彩的语言艺术

六、教学过程

文本分析 对接知识点 个案生成

一、检查预习(知识补充) (1)《左传》的相关知识以及故事发生的历史背景

二、整体感知

1.带着问题齐读课文。问题:课文讲述了一个什么样的故事呢?

2.学生分组讨论按照主要事件分段并概括大意。

三、课文赏析:

退师原因

1、先看第一段。齐读第一段。第一段写了什么事情? ——秦晋围郑

2、秦晋为何围郑? ——“以其无礼于晋,且贰于楚也”

3、开头段有哪些作用?

秦晋围郑,来势凶猛,郑形势危急,渲染了气氛。同时,两事均与晋利害相关,与秦关系不大,秦可以争取;两军分兵驻扎,郑有机会单独与秦接触,为烛说秦埋下伏笔。

谁来退师

1、读第二段。第二段写了什么什么?——烛之武临危受命

本段出现几个人物?他们都做了什么事情?可以体现他们怎样的特点?

(三)退师过程

我们齐读第三段,第三段写了什么事情?——智退秦师

2、烛之武采取了什么方式去游说的呢?

围绕“亡”的不利和“舍”的有利

(1)所以,烛之武一开始就摆正自己的位置,“郑即知亡矣”(坦言知亡,避其锐气:郑既知亡矣。)

(2)“越国以鄙远,君知其难矣”秦的劣势

(3)晋强,相对的秦就弱了。阐明利害,动摇秦君。(亡郑只对晋有利:邻之厚,君之薄也。)

(4)要是不灭郑,会怎么样呢“君亦无所害”。 替秦着想,以利相诱。(舍郑会对秦有益:君亦无所害。)

(5)晋国曾经有不讲信义的行为,还能相信吗?引史为例,挑拨秦晋。

(6) 推测未来,劝秦谨慎。(唯君图之)

(7)可以看出烛之武的一番说词都是围绕一个“利”展开,好像处处为秦着想,其实呢,完全是为了保存郑,秦晋联盟也有损害。

烛之武三寸不烂之舌,强于百万之师。他之所以能说服秦穆公主要原因是处处为秦国着想(表面看来),理由充分。这段说辞仅125个字,却不卑不亢,既不刺激对方,又不失本国尊严地道出了秦、晋联盟的虚伪,亡郑对秦的不利,晋国的贪得无厌和背信弃义,委婉曲折,面面俱到,步步深入主题,句句打动对方,不愧是一段非常漂亮的外交辞令。

说秦的结果是:①秦郑订立盟约;②秦国驻兵守郑。

秦……乃还:秦权衡利害,决定退兵,但却派人留守要塞,体现其老奸巨猾的一面。

(四)退师结果

3、秦国撤退后,晋国有什么反应?

故事的结局就是:晋文公毅然撤军作结,郑国转危为安。而这也正是烛之武所想达到的目的。

三、高超的劝说艺术

消除戒备,以退为进。

设己为人,陈述利害

以史为鉴,言出告诫

四、鉴赏烛之武的形象

1.志士:深明大义,长期未被重用,却仍然愿意舍身救国,以国家利益为重。

2.勇士:义无返顾出使秦师,两军交战,这一去有可能生死未卜,他仍坚定的去了。

3.辩士:机智善辩,身处秦营,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈,善于抓住对方的性格弱点,一字未提郑国利益,却成功说退秦师。

五、写作借鉴

1、情节波澜起伏

1、情节波澜起伏。

明确:大军压境(十万火急)——佚之狐荐烛之武(一线生机)——烛之武发牢骚(波澜)——郑公平息烛之武的怨气(转机)——烛之武出使退敌成功(大功告成)——子犯建议攻秦(出现危机)——晋公再晓之以理(一场虚惊)。

文章有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。

2、伏笔和照应

明确:这篇课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且二于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。“夜缒而出”照应了开头的“秦、晋围郑”,“国危矣”。“许君焦、瑕,朝济而夕设版”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为秦、郑联盟提供了条件。

3、详略得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作了简单的交代。从秦晋围郑写到晋师撤离,在这期间应该说发生了许多事,但作者并未一一罗列,如郑国君臣如何焦急地等待烛之武的消息、秦伯是如何骄横傲慢地对待这位即将亡国的国家的使臣等,文章只字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象。

教学反思:

检查预习情况

概括情节的能力

把握人物形象和作者高超的语言艺术