桥之美

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

桥 之 美

吴冠中

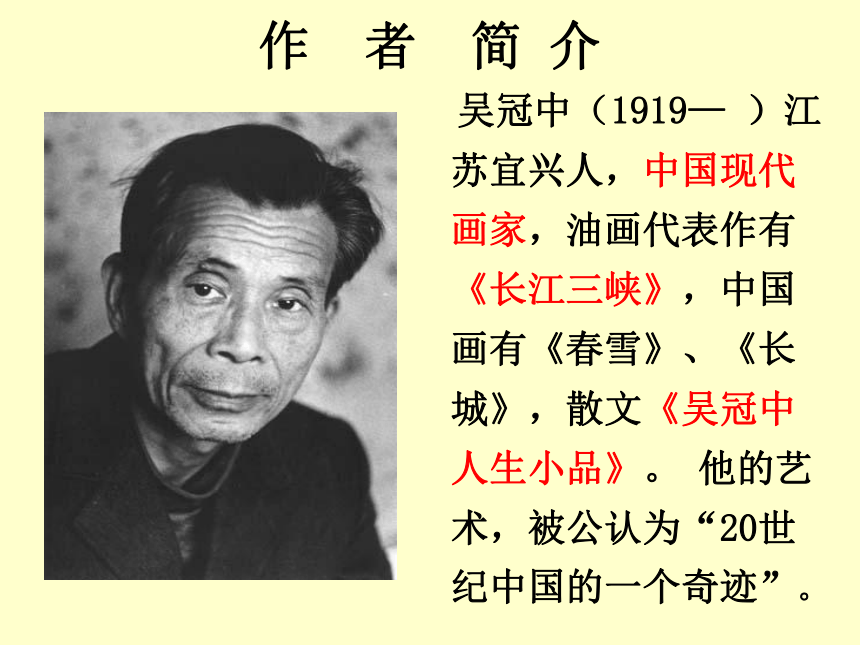

作 者 简 介

吴冠中(1919— )江苏宜兴人,中国现代画家,油画代表作有《长江三峡》,中国画有《春雪》、《长城》,散文《吴冠中人生小品》。 他的艺术,被公认为“20世纪中国的一个奇迹”。

文体简介——小品文

小品文,散文品种之一。

短小灵活,简练隽永,具有议论、抒情、叙事的多重功能,偏重于即兴抒写零碎的感想、片断的见闻和点滴的体会,是一种轻便自由的文学形式。

初读课文,完成以下问题:

1、标出自然段和生字词。

2、大致把握每段文意,理清写作思路。

3、试以自己的理解划分段落结构。(提示:按逻辑顺序)

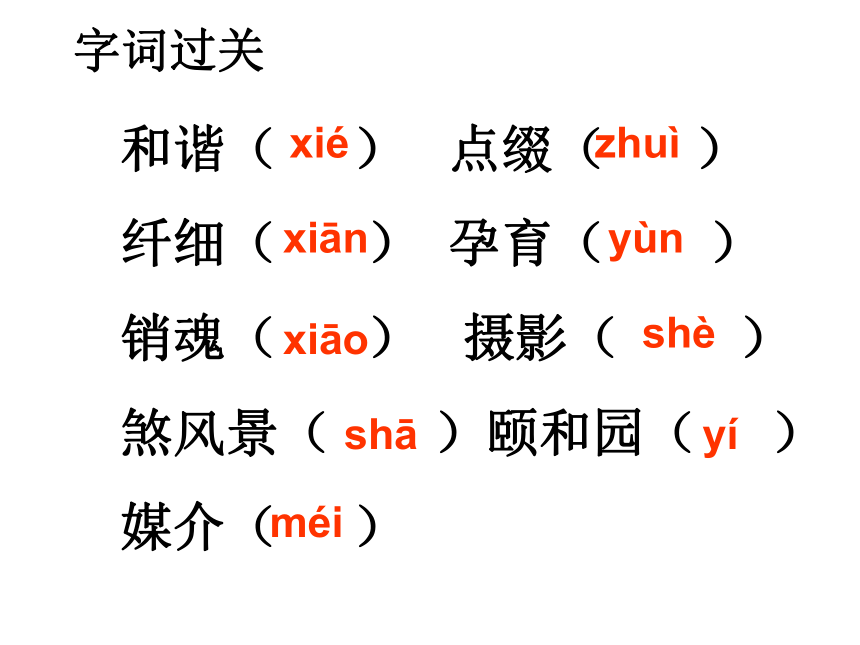

字词过关

和谐( ) 点缀( )

纤细( ) 孕育( )

销魂( ) 摄影( )

煞风景( )颐和园( )

媒介( )

xié

zhuì

xiān

yùn

xiāo

shè

shā

yí

méi

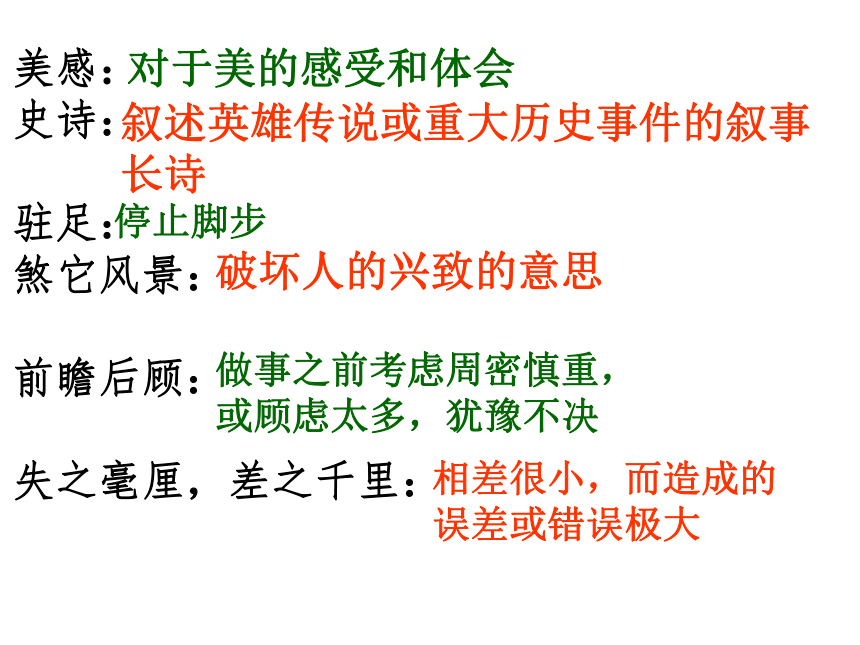

美感: 史诗:

驻足:

煞它风景:

前瞻后顾:

失之毫厘,差之千里:

叙述英雄传说或重大历史事件的叙事

长诗

对于美的感受和体会

停止脚步

破坏人的兴致的意思

做事之前考虑周密慎重,

或顾虑太多,犹豫不决

相差很小,而造成的误差或错误极大

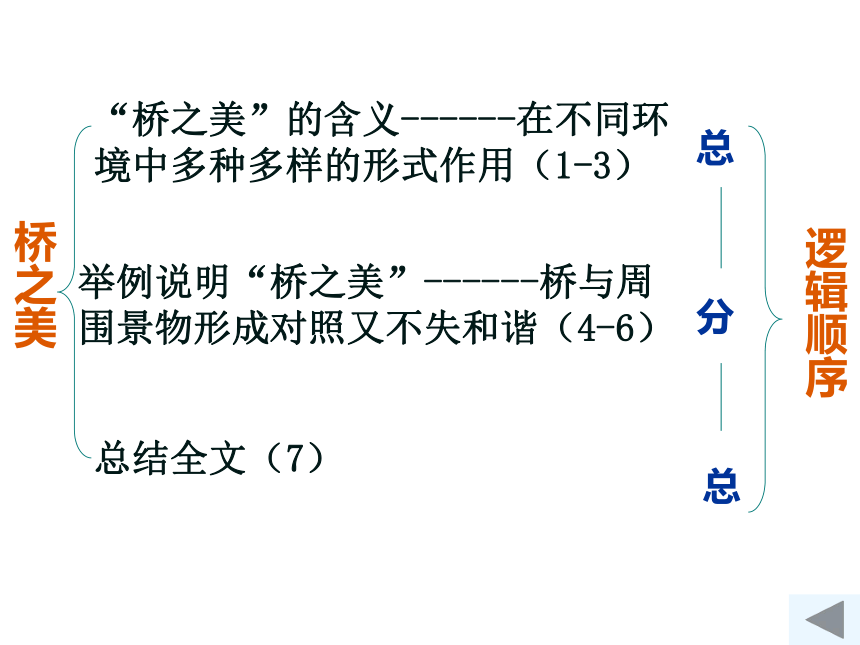

“桥之美”的含义------在不同环

境中多种多样的形式作用(1-3)

举例说明“桥之美”------桥与周

围景物形成对照又不失和谐(4-6)

总结全文(7)

桥之美

总

分

总

逻辑顺序

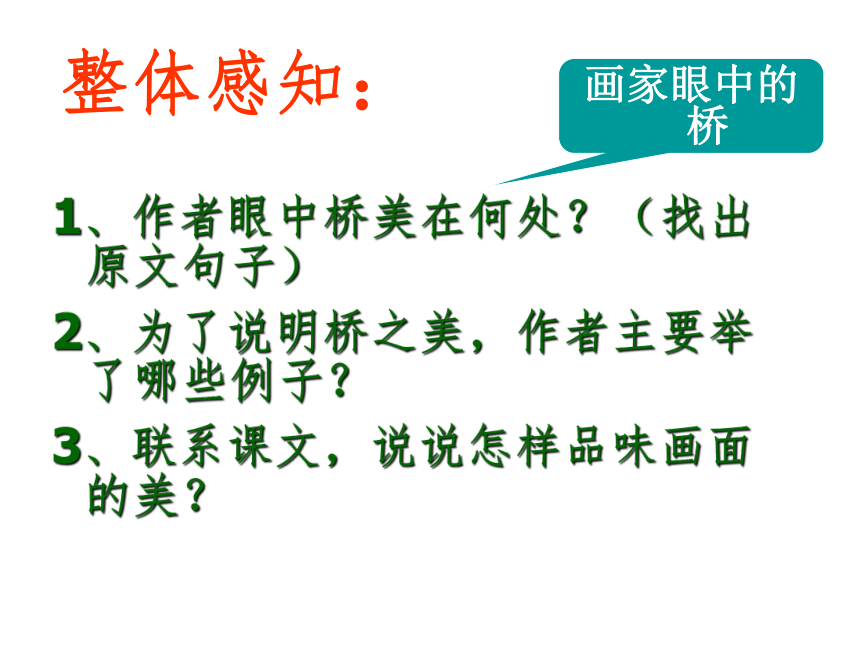

1、作者眼中桥美在何处?(找出原文句子)

2、为了说明桥之美,作者主要举了哪些例子?

3、联系课文,说说怎样品味画面的美?

画家眼中的 桥

整体感知:

“不过我之爱桥,并非着重于将桥作为大件工艺品来欣赏,也并非着眼于自李春的赵州桥以来的桥梁的发展,而是缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用。”

关联词 “并非……也并非……而是”

侧重于“缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用”

正面举例

故乡乌镇石桥

江南乡间石桥

湖 上 长 桥

山区 风雨桥

清明上河图虹桥

小径尽头小桥

高山峡谷中索桥

—芦苇—舒畅

—细柳—销魂

—小孔—满足

—廊亭—驻足

—行人—高潮

—形与色—乐曲

—险峻—生命力

在不同环境中多种多样的形式作用

南京长江大桥

钱塘江大桥

成昆铁路桥

—想寻找

—构不成图画

—划断

与环境欠缺配合的美

反面举例

自由朗读课文,在文中写桥之美的地方作上记号。小组交流,准备用“桥之美,美在____________”的句式说话。

桥之美,美在它具绘画的形式美。如“小桥流水人家”,人家、房屋,那是块面;流水,那是长线、曲线,线与块面组成了对比美;桥与流水相交,更富有形式上的变化,同时也是线与面之间的媒介,它是沟通线、面间形式转变的桥!

示例:

1、桥之美,美在石桥与密密的苇丛相配合给人带来的特别感受。

2、桥之美,美在石桥与细柳合作创造的动人景致。

3、桥之美,美在长桥打破了背景的单调,富有灵气和生命。

4、桥之美,美在风雨桥形式独特。

5、桥之美,美在它能用形象的重叠和交错构成丰富的画面。

6、桥之美,美在它与桥下的水波协同谱出形与色的乐曲。

……

如:

画面的构成是否有块、线、面的搭配;画中的形象是否都能和周围的景物既形成对照又不失和谐……

联系课文,说说怎样品味、鉴赏画面的美?

《中国石拱桥》 《桥之美》

内容

写法

介绍石拱桥的结构特点

从美学角度发掘桥在不同环境中所产生的美学效果

用科学、平实、简明的语言向读者解说,很少用修辞手法,是较为规范的说明文

举例时多用描写和修

辞手法,文字极富表

现力和感染力。是带

有说明性质的小品文

比较阅读:

同是写桥的文章,本文和《中国石拱桥》在内容和写法上有什么不同?

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。 王勃 《滕王阁序》

今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。 柳永 《雨 霖 铃》

失之毫厘,谬以千里。《易》

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。 马致远 《天净沙·秋思》

名言诗词积累

1、茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇,真是密不透风,每当其间显现一座石桥时,仿佛发闷的苇丛做了一次深呼吸,透了一口舒畅的气。

其实,苇从不会“发闷”,也不会做“深呼吸”,这只是人的感受投射到它身上而已。这表现了作者与周遭环境已融为一体。

课后练习

2.早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂!

杨柳拂桥是江南常见的景色,作者将时间限定为杨柳刚刚返绿发芽的早春天气,将桥限定为石桥,两种景物之间的反差与对比,形成特殊的美感。“杨柳岸,晓风残月”是宋人柳永的名句,这里说“即使碰不见晓风残月,也令画家销魂”,是强调细柳与石桥构成的美景本身已够动人,不再需要别的东西来烘托了。

3.无论是木桥还是石桥,其身段的纵横与桥下的水波协同谱成形与色的乐曲。

桥横跨在水面上,与桥下的流水在平面上形成交错;同时,桥的颜色与流水的颜色也相互映衬。桥与流水如一支乐曲一样是一个整体。

4、田野无声,画家们爱于无声处静听桥之歌唱,他们寻桥,仿佛孩子们寻找热闹。

桥的美就是对桥的存在的一种大声宣告,桥的美也像乐曲一样有着和谐的韵律,这吸引着画家总是追寻着桥的身影。

桥 之 美

吴冠中

作 者 简 介

吴冠中(1919— )江苏宜兴人,中国现代画家,油画代表作有《长江三峡》,中国画有《春雪》、《长城》,散文《吴冠中人生小品》。 他的艺术,被公认为“20世纪中国的一个奇迹”。

文体简介——小品文

小品文,散文品种之一。

短小灵活,简练隽永,具有议论、抒情、叙事的多重功能,偏重于即兴抒写零碎的感想、片断的见闻和点滴的体会,是一种轻便自由的文学形式。

初读课文,完成以下问题:

1、标出自然段和生字词。

2、大致把握每段文意,理清写作思路。

3、试以自己的理解划分段落结构。(提示:按逻辑顺序)

字词过关

和谐( ) 点缀( )

纤细( ) 孕育( )

销魂( ) 摄影( )

煞风景( )颐和园( )

媒介( )

xié

zhuì

xiān

yùn

xiāo

shè

shā

yí

méi

美感: 史诗:

驻足:

煞它风景:

前瞻后顾:

失之毫厘,差之千里:

叙述英雄传说或重大历史事件的叙事

长诗

对于美的感受和体会

停止脚步

破坏人的兴致的意思

做事之前考虑周密慎重,

或顾虑太多,犹豫不决

相差很小,而造成的误差或错误极大

“桥之美”的含义------在不同环

境中多种多样的形式作用(1-3)

举例说明“桥之美”------桥与周

围景物形成对照又不失和谐(4-6)

总结全文(7)

桥之美

总

分

总

逻辑顺序

1、作者眼中桥美在何处?(找出原文句子)

2、为了说明桥之美,作者主要举了哪些例子?

3、联系课文,说说怎样品味画面的美?

画家眼中的 桥

整体感知:

“不过我之爱桥,并非着重于将桥作为大件工艺品来欣赏,也并非着眼于自李春的赵州桥以来的桥梁的发展,而是缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用。”

关联词 “并非……也并非……而是”

侧重于“缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用”

正面举例

故乡乌镇石桥

江南乡间石桥

湖 上 长 桥

山区 风雨桥

清明上河图虹桥

小径尽头小桥

高山峡谷中索桥

—芦苇—舒畅

—细柳—销魂

—小孔—满足

—廊亭—驻足

—行人—高潮

—形与色—乐曲

—险峻—生命力

在不同环境中多种多样的形式作用

南京长江大桥

钱塘江大桥

成昆铁路桥

—想寻找

—构不成图画

—划断

与环境欠缺配合的美

反面举例

自由朗读课文,在文中写桥之美的地方作上记号。小组交流,准备用“桥之美,美在____________”的句式说话。

桥之美,美在它具绘画的形式美。如“小桥流水人家”,人家、房屋,那是块面;流水,那是长线、曲线,线与块面组成了对比美;桥与流水相交,更富有形式上的变化,同时也是线与面之间的媒介,它是沟通线、面间形式转变的桥!

示例:

1、桥之美,美在石桥与密密的苇丛相配合给人带来的特别感受。

2、桥之美,美在石桥与细柳合作创造的动人景致。

3、桥之美,美在长桥打破了背景的单调,富有灵气和生命。

4、桥之美,美在风雨桥形式独特。

5、桥之美,美在它能用形象的重叠和交错构成丰富的画面。

6、桥之美,美在它与桥下的水波协同谱出形与色的乐曲。

……

如:

画面的构成是否有块、线、面的搭配;画中的形象是否都能和周围的景物既形成对照又不失和谐……

联系课文,说说怎样品味、鉴赏画面的美?

《中国石拱桥》 《桥之美》

内容

写法

介绍石拱桥的结构特点

从美学角度发掘桥在不同环境中所产生的美学效果

用科学、平实、简明的语言向读者解说,很少用修辞手法,是较为规范的说明文

举例时多用描写和修

辞手法,文字极富表

现力和感染力。是带

有说明性质的小品文

比较阅读:

同是写桥的文章,本文和《中国石拱桥》在内容和写法上有什么不同?

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。 王勃 《滕王阁序》

今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。 柳永 《雨 霖 铃》

失之毫厘,谬以千里。《易》

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。 马致远 《天净沙·秋思》

名言诗词积累

1、茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇,真是密不透风,每当其间显现一座石桥时,仿佛发闷的苇丛做了一次深呼吸,透了一口舒畅的气。

其实,苇从不会“发闷”,也不会做“深呼吸”,这只是人的感受投射到它身上而已。这表现了作者与周遭环境已融为一体。

课后练习

2.早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂!

杨柳拂桥是江南常见的景色,作者将时间限定为杨柳刚刚返绿发芽的早春天气,将桥限定为石桥,两种景物之间的反差与对比,形成特殊的美感。“杨柳岸,晓风残月”是宋人柳永的名句,这里说“即使碰不见晓风残月,也令画家销魂”,是强调细柳与石桥构成的美景本身已够动人,不再需要别的东西来烘托了。

3.无论是木桥还是石桥,其身段的纵横与桥下的水波协同谱成形与色的乐曲。

桥横跨在水面上,与桥下的流水在平面上形成交错;同时,桥的颜色与流水的颜色也相互映衬。桥与流水如一支乐曲一样是一个整体。

4、田野无声,画家们爱于无声处静听桥之歌唱,他们寻桥,仿佛孩子们寻找热闹。

桥的美就是对桥的存在的一种大声宣告,桥的美也像乐曲一样有着和谐的韵律,这吸引着画家总是追寻着桥的身影。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》