人教版 高一语文必修二第一单元《荷塘月色》课件(45张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版 高一语文必修二第一单元《荷塘月色》课件(45张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-25 07:23:41 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

荷

塘

月

色

朱

自

清

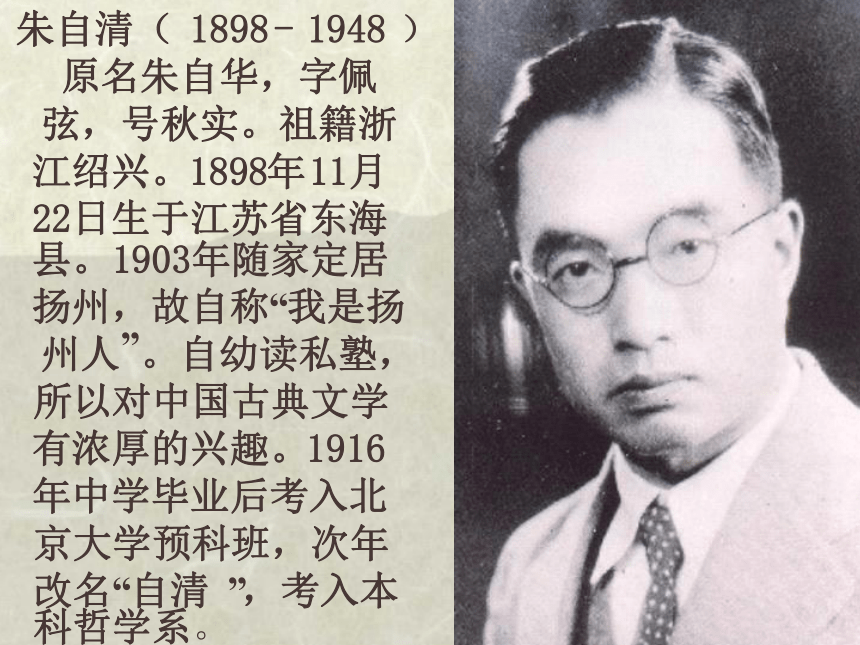

朱自清(

1898

-

1948

)

原名朱自华,字佩

弦,号秋实。祖籍浙

江绍兴。

1898

年

11

月

22

日生于江苏省东海

县。

1903

年随家定居

扬州,故自称

“

我是扬

州人

”

。自幼读私塾,

所以对中国古典文学

有浓厚的兴趣。

1916

年中学毕业后考入北

京大学预科班,次年

改名

“

自清

”

,考入本

科哲学系

。

w

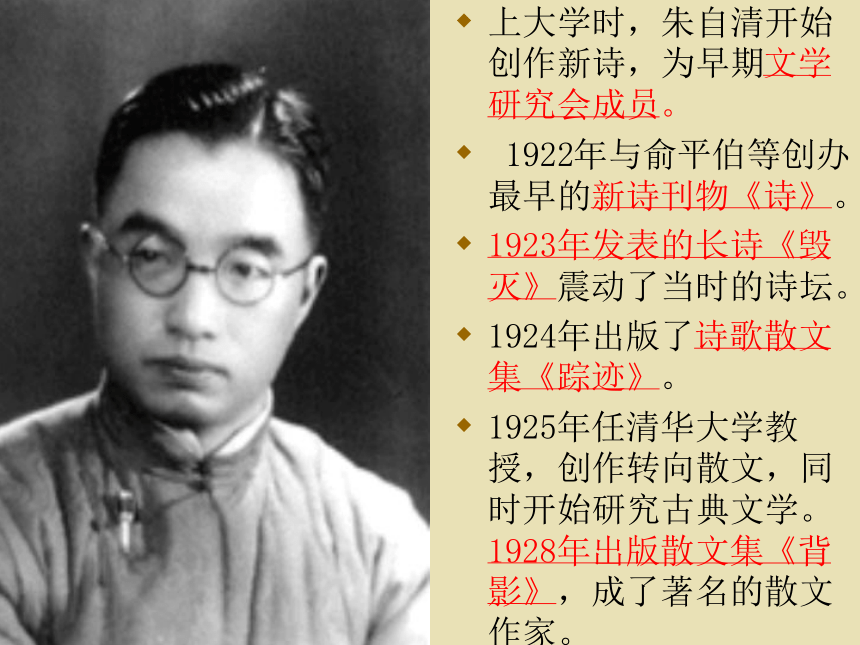

上大学时,朱自清开始

创作新诗,为早期

文学

研究会成员

。

w

1922

年与俞平伯等创办

最早的

新诗刊物

《

诗

》

。

w

1923

年发表的长诗

《

毁

灭

》

震动了当时的诗坛。

w

1924

年出版了

诗歌散文

集

《

踪迹

》

。

w

1925

年任清华大学教

授,创作转向散文,同

时开始研究古典文学。

1928

年出版散文集

《

背

影

》

,成了著名的散文

作家。

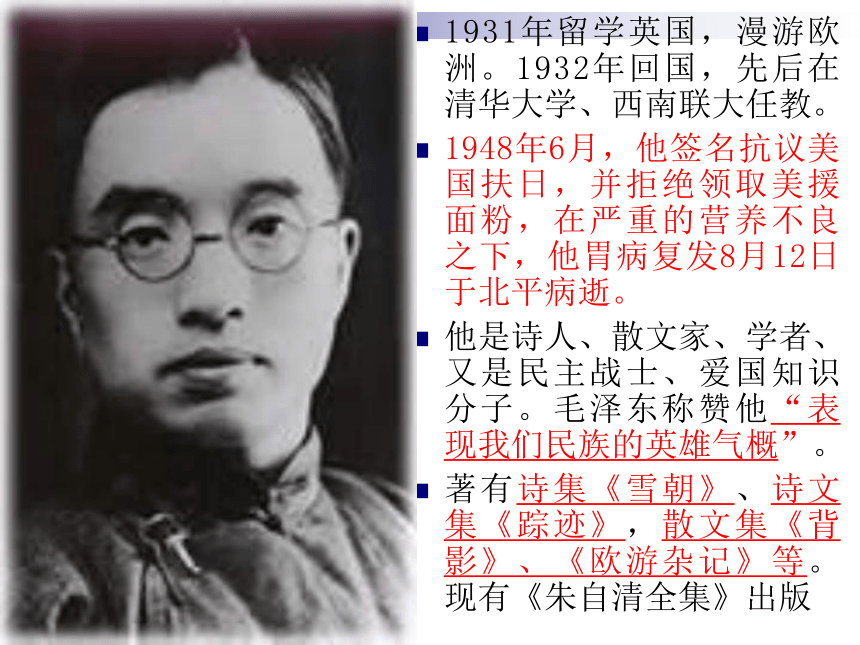

1931年留学英国,漫游欧洲。1932年回国,先后在清华大学、西南联大任教。

1948年6月,他签名抗议美国扶日,并拒绝领取美援面粉,在严重的营养不良之下,他胃病复发8月12日于北平病逝。

他是诗人、散文家、学者、又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东称赞他“表现我们民族的英雄气概”。

著有诗集《雪朝》、诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》等。现有《朱自清全集》出版

初读课文,整体感知

1.本文的文眼句是哪一句?(提示:文眼指文中最能揭示主旨、

升华意境、涵盖内容的关键性词句。文眼往往奠定文章的感情基调,确定文章的中心。)

2.请写出作者夜游荷塘的行踪。

3.课文题目是“荷塘月色”,文中直接描写“荷塘”和“月色”的段落是哪几段?

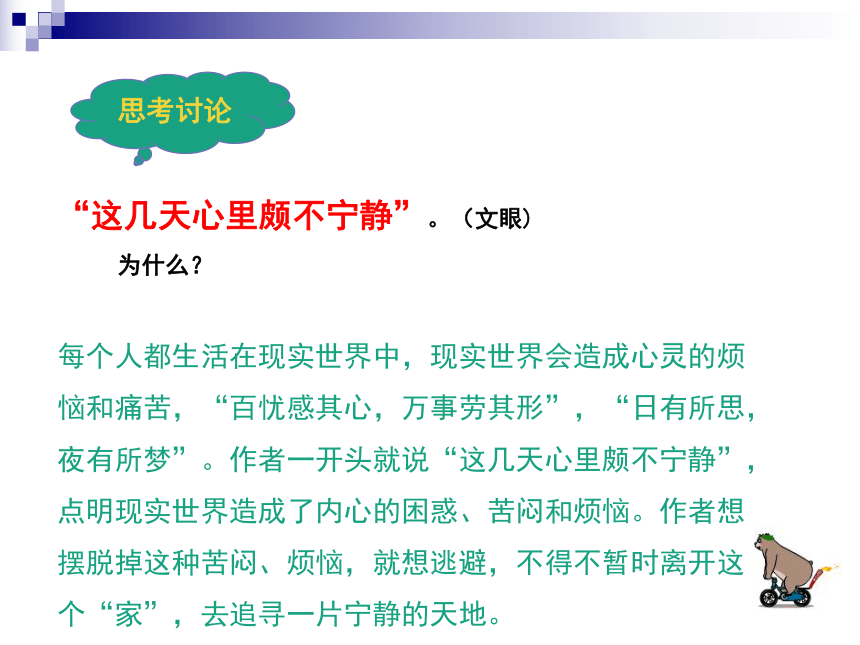

“这几天心里颇不宁静”。(文眼)

为什么?

每个人都生活在现实世界中,现实世界会造成心灵的烦恼和痛苦,“百忧感其心,万事劳其形”,“日有所思,夜有所梦”。作者一开头就说“这几天心里颇不宁静”,点明现实世界造成了内心的困惑、苦闷和烦恼。作者想摆脱掉这种苦闷、烦恼,就想逃避,不得不暂时离开这个“家”,去追寻一片宁静的天地。

思考讨论

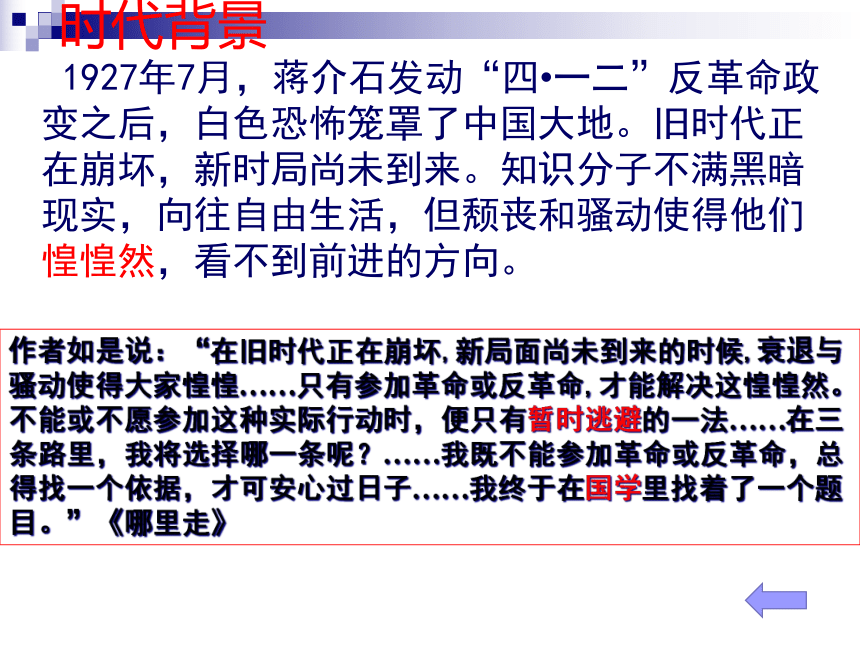

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四?一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,看不到前进的方向。

作者如是说:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰退与骚动使得大家惶惶……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可安心过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”《哪里走》

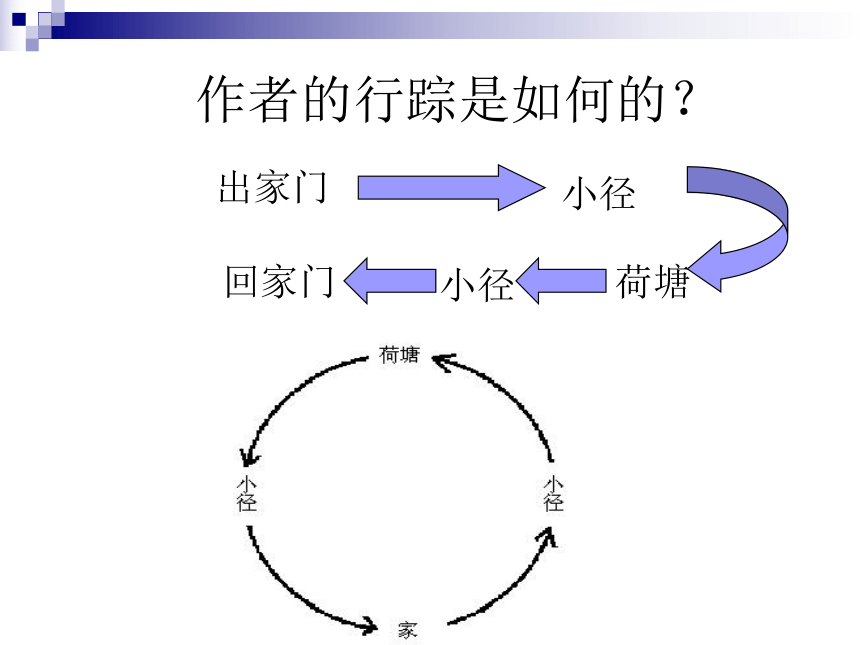

作者的行踪是如何的?

出家门

小径

荷塘

回家门

小径

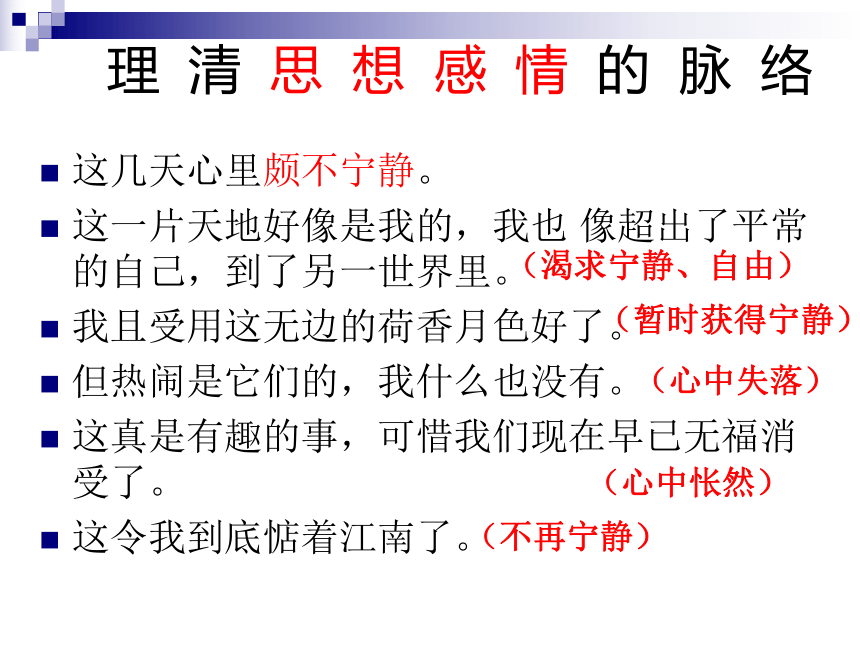

这几天心里颇不宁静。

这一片天地好像是我的,我也

像超出了平常的自己,到了另一世界里。

我且受用这无边的荷香月色好了。

但热闹是它们的,我什么也没有。

这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

这令我到底惦着江南了。

理

清

思

想

感

情

的

脉

络

(渴求宁静、自由)

(暂时获得宁静)

(心中怅然)

(不再宁静)

(心中失落)

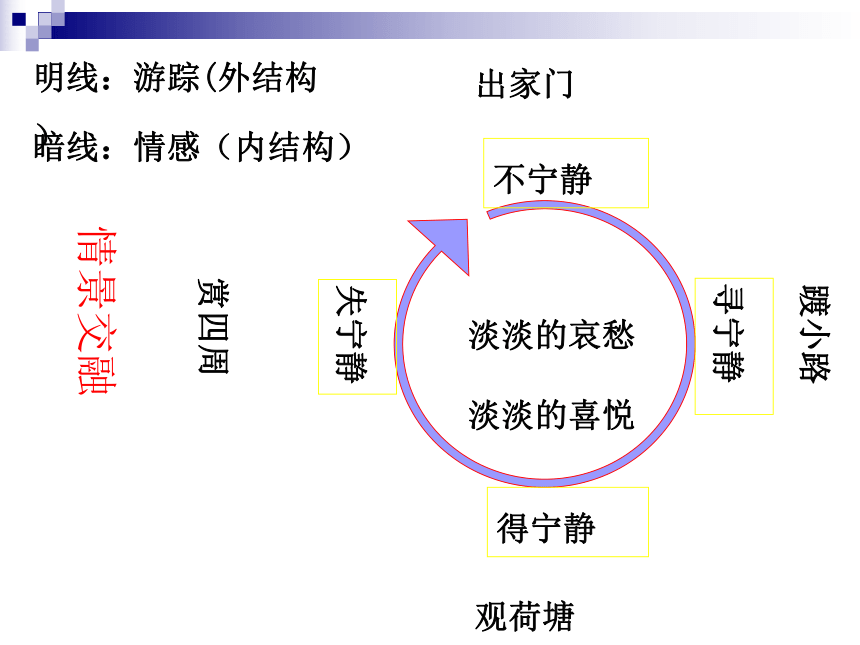

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

情景交融

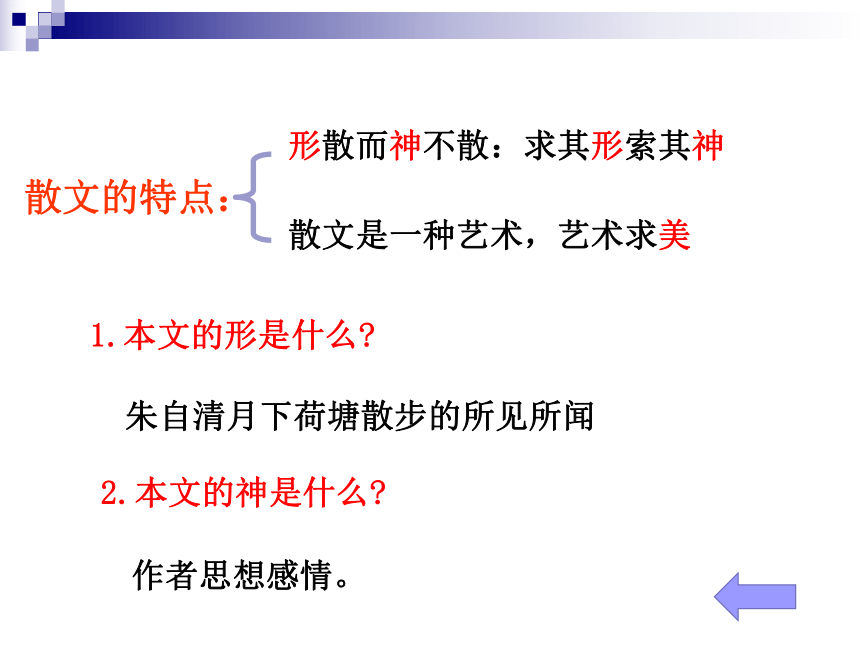

散文的特点:

散文是一种艺术,艺术求美

形散而神不散:求其形索其神

1.本文的形是什么?

朱自清月下荷塘散步的所见所闻

2.本文的神是什么?

作者思想感情。

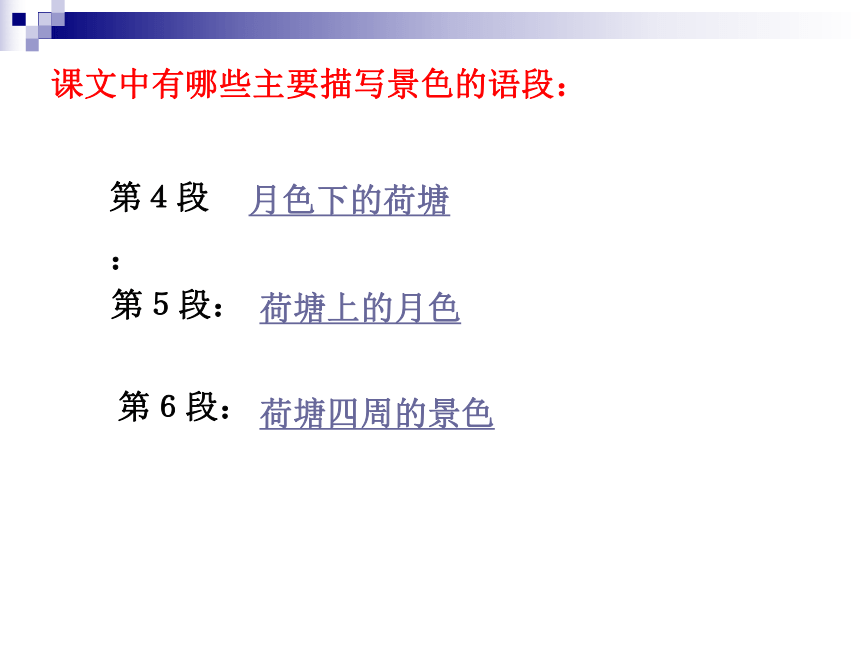

课文中有哪些主要描写景色的语段:

第4段:

月色下的荷塘

第5段:

第6段:

荷塘上的月色

荷塘四周的景色

一般来说,写景抒情散文,分析的时候要解决三个问题,即写什么,怎么写,勾勒了怎样的意境。

第4节,

①写了什么?

荷塘、

荷叶、荷花、荷香、荷波、流水

②作者怎样描写这些景物的?作者运用什么手法写荷叶、荷花、荷香的?

③这些景物在作者笔下形态如何?

有什么特点?

作者怎样描写荷叶?作者运用什么手法,写出荷叶的

什么特点?表现什么意境

“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

运用比喻的修辞手法

本句将荷叶比喻成“亭亭的舞女的裙”,“亭亭“写荷叶的挺拔,舞女的裙因旋转而展开,用来表荷叶的浑圆和舒展,造型非常美,使人联想到月光下翩翩起舞的舞女,裙摆随舞姿飘荡洒脱,轻灵而欢快,高雅而美丽。

有袅娜地开着的

,有羞涩地打着朵儿的;

袅娜:原本用来形容女子体态轻柔优美的样子。这里采用拟人的修辞手法,表现的荷花在月光下柔美绽放姿态,令人感到亲切可爱

,产生丰富的联想。

羞涩:原本用来形容人难为情的样子。这里采用拟人的修辞手法,表现的荷花在月光下含苞待放的美好姿态,令人感到亲切可爱

,产生丰富的联想。

作者将白花比作“明珠”“星星”实为多见,但将它比作“刚出浴的美人”很新鲜,

“刚出浴的美人”身上总有一星半点的水珠,肌肤胜雪,晶莹剔透,纤尘不染自是美得难以形容

把含苞欲放的荷花喻为“明珠、星星”,形象的绘出了这一类荷花的特点:明亮、晶莹剔透、闪烁不定。把袅娜地开着的荷花喻为“刚出浴的美人”,表现出荷花开放时姿态的优美,色泽的光滑洁净;

“……正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。”

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

本句运用了通感的修辞手法,是由嗅觉转为听觉,“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在时断时续、若有若无、清淡缥缈、沁人心脾等方面有相似之处。但“渺茫的歌声”不是单纯的陈述说明,“清香”与“歌声”同属美好的事物,两个优美的意象叠加在一起,扩大了意境的内涵,使意境变得更加优美。

而且将“清香”比喻成远处的“歌声”,也烘托出环境的优雅与宁静。

修辞手法:通感

通感是一种特殊的修辞。通感是指感觉的转化、迁移,是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移(联)觉。

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。

(听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)

叶子底下是脉脉的流水……

“脉脉”本义是默默的用眼神或行动表达情意的样子,此处用来写流水,写出流水无声而饱含深情的情态。

讨论1:第四段写“月光下的荷塘”,但是并没有明写月光,

甚至没有提到“月光”二字,作者是怎样通过具体景物暗示月光的存在的?

虽然没有“月光”二字,但我们却能感到月光无所不在地笼罩着整个荷塘,因为荷塘里的所有美好景色都是在月光照耀下显现的。正因为这月光,我们才能鸟瞰荷塘的全景,才能看到延伸到远方的满塘的“田田”的荷叶;正因为这月光,那“出水很高”的荷叶才有“像亭亭的舞女的裙”那样自然舒展的轻盈动人的姿态;那些“袅娜地开着的”、“羞涩地打着朵的”白花,才“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星”,有圆润晶莹的光彩和隐约闪烁的光华,这些光彩和光华是反射的月光。而“缕缕”的荷香“仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,这种通感,只有在这宁静的月夜,沐浴着月光,心无杂尘时才能产生。“凝碧的波痕”是月光在荷叶波动时留下的印记。

袅

娜

羞

涩

田

田

曲

曲

折

折

荷香

荷波

流水

缕缕

颤动

脉脉

月色下的荷塘

静态

动态

为什么说“泻”“浮”二字点活了

月光和雾气呢?可否用“照”替代

“泻”,用“漂”替代“浮”呢?

?

?

?

月光如流水一般,静静地

在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

泻

浮

泻

浮

“静静”“泻”“薄薄”“浮”等字的妙用

“泻”字紧扣“月光如流水一般”这个比喻,加强了月光的流动感,并且用“静静”两字加以修饰,生动形象地描写了月光有形而无声的特点,显示了月光幽静之美。

“浮”字把水气和月色交织在一起,显出雾轻柔、以及自下而上、逐渐扩散开的特点。青青的荷叶可以透过“薄薄”的雾气看出来,似乎雾也被染青,故称“青雾”。这样的雾才像“轻纱”。“薄薄”与“浮”字呼应,修饰雾气,突出了雾气轻、薄、透、柔的质感和动势,正和“轻纱”的妙喻,写尽梦境的朦胧迷离之感。

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。

写出了月光下叶子和花纯净,朦胧,恬静柔美的特点,衬托出月光的朦胧柔和

酣眠固不可少,小睡也别有风味的在这里打了比方,那么“酣眠”在文中指什么?“小睡”又是指什么?..

本句用“酣眠”比喻朗照,“小睡”比喻被一层淡淡的云遮住的月光(比喻淡淡的云遮住了满月的意境),写出了月色的轻淡朦胧柔和,这很符合作者此时的心境,他想寻找安宁平和的生活。

点评“画”字

写树影是为了写月色,影是月光造成的,树影的明暗掩映,错落有致,反衬出月光的轻盈荡漾。“画”说明树影的错落、浓淡和谐,恰到好处,像是出自名画家之手,让读者更易体会荷塘月色的诗情画意,也显露出作者的喜爱之情。

塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

运用通感的修辞手法,“光”与“影”是视觉形象,作者却用听觉形象来比喻,他们之间的相似点就是和谐。

作者用名曲优美和谐的旋律比喻“光”与“影”的和谐,不仅烘托出一种温馨的氛围,而且引发读者丰富的联想与想象。两相烘托,也是意象的叠加,艺术效果倍增。

荷

塘

上

的

月

色

月光:

树影:

静静

青雾:

叶和花:

泻

浮

洗

参差

斑驳

弯弯

稀疏

薄薄

云:

淡淡

名曲

(通感)

荷塘四面,远远近近,高高低低都是树……只有些大意罢了。

“远远近近”“高高低低”写出树的错落有致,富有立体感,用语平实自然。

“重重”“阴阴”“隐隐约约”传神描绘出特定环境中的景物特点,不仅写出树木之多,而且突出夜色的浓重。

叠字、叠词的运用,不仅描写出事物的特征,而且照应前文“蓊蓊郁郁”的树和“阴森森”的小路的描述,使文章读来节奏明快,韵律和谐,富有音乐美。

“树梢上隐隐约约的是一带远山”中的“带”

“树梢上隐隐约约的是一带远山”中的“带”字好,好像带子那样绵延。“带”将名词活用成量词,使它要修饰的中心语也带上了这个量词的意味,将远山那连绵飘逸的感觉写出来,比常见的量词“座、群”更有表现力。

我们是否也可以借鉴一下,仿造一个以名词代量词的句子?

他有一饼圆脸。

“这时候最热闹的,……我什么也没有。”这句在文中有何作用

结构上:有承上启下的作用。承上写作者沉浸在荷塘月色的美景中,心中有淡淡的喜悦;启下写作者又回到现实,流露出淡淡的哀愁。

内容上:通过写蝉、蛙的热闹,衬托作者依然苦闷、哀愁的心情。

荷

塘

周围的景色

树缝灯光:

一两点

树上的蝉声与水里的蛙声:

树色:

漏

有些大意

热闹

远山:

阴阴的

我什么也没有

1.

月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的平静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾了,为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字?试结合语境谈谈自己的看法。

答案:示例

从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的,刚游完荷塘,由荷花想到采莲,顺理成章。

游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史,

描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更

表现了作者对美好自由生活的向往。

《西洲曲》以谐音描写了一个青年女子思念情人的痛苦,

《采莲赋》与《西洲曲》犹如两幅图画,形成了“热”与“冷”、

“动”与“静”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾

与冲突。

“这令我到底惦着江南了”一句是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原

因,深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆

脱不掉的万分苦恼的心情。

深入探究

作者在文章引用了梁元帝的《采莲赋》,描绘了一幅怎样的图画,表达怎样的情感?

漂亮的少年、美貌的少女,心心相印采莲去。首船头来回转,交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

通过描写古时采莲的欢乐景象,表达自己对自由生活的向往,对故乡的怀念,对毫无生机的现实生活的不满。

思考讨论

《西洲曲》的理解

《西洲曲》写一个女子在别离后从春到秋对所爱男子的怀念。这里引用的是其中四句。诗意是说,这个女子秋天在南塘采莲,莲花已高过人头,且结了莲子,她低下头来抚弄着莲子,莲花清得如水一样,真象她爱怜的男子的心。

莲和怜谐音,莲子,意味着爱恋对方。清如水,比喻她所爱的人的心地、行为都是光明纯洁的。(相亲相爱)

作者借古诗的意境来表达自己对眼前的寂寞,毫无生机的环境的不满,表现内心的不平静和对美好生活的向往。

思考讨论

2.文中“淡淡的哀愁”与“淡淡的喜悦”是如何交织展现的?

答案:示例

文章开头的“这几天心里颇不宁静”中的“不宁静”奠定了全文的感情基调,接下来的描写都是对这种低沉情绪的诠释:小路是曲折、幽僻、寂寞的;塘边的树是蓊蓊郁郁的;月光是淡淡的;荷香像渺茫的歌声;天上的云是也是淡淡的;

虽有热闹的蝉声与蛙声,“但热闹是它们的,我什么也没有”,显现出作者心中的失落感;想起古人采莲的情景,作者又不得已发出“可惜我们现在早已无福消受了”的感慨;想回到梦中的江南,作者又不得不面对现实。这种种表现都是“淡淡的哀愁”融入文中所致。

但作者的情感不只是“淡淡的哀愁”,与之并存的还有“淡淡的喜悦”。文章开头“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧”,这不正是作者想摆脱愁

绪而欣然前往荷塘寻求快乐的原因吗?往日阴森森的小

路,在“满月的光里”却显得很好;作者在寂静中“像超出了

平常的自己”,好像到了“另一世界里”,“

便觉是个自由的人”;到了荷塘,他真的独自受用这美妙的荷香月色,将自由的思绪寄情于无边的美景中,由赏景而思古,联想到古人热

闹的采莲场景。可见,“

淡淡的喜悦”同样融入全文之中。

正是这“淡淡的哀愁”和“淡淡的喜悦”,给幽美的荷塘披上了朦胧的轻纱,使作者笔下的荷塘之景变得淡雅、安谧、柔和,同时真实自然地反映出作者不满现实而又幻想超脱现实的心态。

3.

从描写手法方面谈谈文章是如何描绘“荷塘月色”

的?

答案:示例

写荷塘,动静结合。先写田田的荷叶,后写荷叶中零星地点

缀着的荷花,这是静的画面。“

这时候叶子与花也有一丝的

颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了”则是动的景致。

动静结合,形象地传达出月下荷塘幽静又富有生气的特点。

虽无“月”字,但处处有月色。叶子、花以及被微风带起的

凝碧的波痕,都是在月色映射下才形成了动人的景致。

写月色,虚实结合。先写月光如流水般泻在叶子与花上的

情景,“

薄薄的青雾浮起在荷塘里”,这是实写。“

叶子和花

仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦”则是虚写,但

虚中见实,贴切地表现了朦胧月色下荷花飘忽的姿态。写

月下的投影,有“灌木”的“参差的斑驳的黑影”,也有“弯弯

的杨柳的稀疏的倩影”,而这些“影”又像是“画在荷叶上”,

光影交错,把岸边树、塘中荷连在一起,构成了美丽的图景。

此处写月色,但处处有荷塘。

4.

本文语言优美生动,试从词语运用和修辞手法方面结合实例具体分析。

答案:示例

讲究炼字。炼动词、形容词。一些平常字词,在作者独具匠心的安排下,产生一种神奇的美感和韵味。

如“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上”,这里

的“泻”字,就将无形的月光化为有形之物,将静态的光化为流动的光。

又如写杨柳的倩影,“

像是画在荷叶上”,“

画”字就用得出神入化,既突出了倩影之美,也巧妙地流露出了作者的喜悦之情。

使用叠词。

文中大量使用叠词,如“蓊蓊郁郁”“

曲曲折折”“

田田”“

亭

亭”“

层层”“

粒粒”“

缕缕”“

脉脉”“

薄薄”等,不但形象地描

摹出了眼前之美景,也浓化了抒彩,增加了语言的音韵美。

妙用比喻和通感。

文中运用了大量新鲜贴切、生动形象的比喻。如将“荷叶”

喻为“亭亭的舞女的裙”,将“荷花”喻为“一粒粒的明珠”“

碧

天里的星星”“

刚出浴的美人”,等等。

本文最为突出的是通感的巧妙运用。比如作者将对“缕缕

清香”的嗅觉,写成对“渺茫的歌声”的听觉;又将对“参差

的斑驳的黑影”的视觉,写成对“和谐的旋律”的听觉;等等。

这些通感手法的恰当运用,增添了文章的诗情画意。

5.《荷塘月色》在结构上有什么特点?有什么表达效果?请结合文本进行探究。

答案:示例

本文结构是圆形的,外结构、内结构均是如此。

从外结构看,文章从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。从内结构看,情感思绪从不静、求静、得静到出静,也呈一个圆形。

内外结构的一致性,恰到好处地适应了作者展现一段心理

历程的需要。他知道,作为社会的人,是无论如何摆脱不了现实的困扰的,苦闷之中,何以排忧?在他看来,“

还是暂时超然的好”“

乐得暂时忘记”(《

哪里走》),宁静也好,超脱也好,都是短暂的。所以,出了门还得回来,获得片刻的静最终还得回到喧闹中去。结构和内容的紧密联系,使

《荷塘月色》读起来文气酣畅、浑然天成。

这篇散文以作者夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。作者在夜游荷塘的过程中时而缓步前行,时而伫立凝想,把荷塘、荷叶、荷花和月光以及远远近近的树木、山色等陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着作者一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。作者委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了自己不满黑暗现实、向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

总结

荷

塘

月

色

朱

自

清

朱自清(

1898

-

1948

)

原名朱自华,字佩

弦,号秋实。祖籍浙

江绍兴。

1898

年

11

月

22

日生于江苏省东海

县。

1903

年随家定居

扬州,故自称

“

我是扬

州人

”

。自幼读私塾,

所以对中国古典文学

有浓厚的兴趣。

1916

年中学毕业后考入北

京大学预科班,次年

改名

“

自清

”

,考入本

科哲学系

。

w

上大学时,朱自清开始

创作新诗,为早期

文学

研究会成员

。

w

1922

年与俞平伯等创办

最早的

新诗刊物

《

诗

》

。

w

1923

年发表的长诗

《

毁

灭

》

震动了当时的诗坛。

w

1924

年出版了

诗歌散文

集

《

踪迹

》

。

w

1925

年任清华大学教

授,创作转向散文,同

时开始研究古典文学。

1928

年出版散文集

《

背

影

》

,成了著名的散文

作家。

1931年留学英国,漫游欧洲。1932年回国,先后在清华大学、西南联大任教。

1948年6月,他签名抗议美国扶日,并拒绝领取美援面粉,在严重的营养不良之下,他胃病复发8月12日于北平病逝。

他是诗人、散文家、学者、又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东称赞他“表现我们民族的英雄气概”。

著有诗集《雪朝》、诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》等。现有《朱自清全集》出版

初读课文,整体感知

1.本文的文眼句是哪一句?(提示:文眼指文中最能揭示主旨、

升华意境、涵盖内容的关键性词句。文眼往往奠定文章的感情基调,确定文章的中心。)

2.请写出作者夜游荷塘的行踪。

3.课文题目是“荷塘月色”,文中直接描写“荷塘”和“月色”的段落是哪几段?

“这几天心里颇不宁静”。(文眼)

为什么?

每个人都生活在现实世界中,现实世界会造成心灵的烦恼和痛苦,“百忧感其心,万事劳其形”,“日有所思,夜有所梦”。作者一开头就说“这几天心里颇不宁静”,点明现实世界造成了内心的困惑、苦闷和烦恼。作者想摆脱掉这种苦闷、烦恼,就想逃避,不得不暂时离开这个“家”,去追寻一片宁静的天地。

思考讨论

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四?一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,看不到前进的方向。

作者如是说:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰退与骚动使得大家惶惶……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可安心过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”《哪里走》

作者的行踪是如何的?

出家门

小径

荷塘

回家门

小径

这几天心里颇不宁静。

这一片天地好像是我的,我也

像超出了平常的自己,到了另一世界里。

我且受用这无边的荷香月色好了。

但热闹是它们的,我什么也没有。

这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

这令我到底惦着江南了。

理

清

思

想

感

情

的

脉

络

(渴求宁静、自由)

(暂时获得宁静)

(心中怅然)

(不再宁静)

(心中失落)

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

情景交融

散文的特点:

散文是一种艺术,艺术求美

形散而神不散:求其形索其神

1.本文的形是什么?

朱自清月下荷塘散步的所见所闻

2.本文的神是什么?

作者思想感情。

课文中有哪些主要描写景色的语段:

第4段:

月色下的荷塘

第5段:

第6段:

荷塘上的月色

荷塘四周的景色

一般来说,写景抒情散文,分析的时候要解决三个问题,即写什么,怎么写,勾勒了怎样的意境。

第4节,

①写了什么?

荷塘、

荷叶、荷花、荷香、荷波、流水

②作者怎样描写这些景物的?作者运用什么手法写荷叶、荷花、荷香的?

③这些景物在作者笔下形态如何?

有什么特点?

作者怎样描写荷叶?作者运用什么手法,写出荷叶的

什么特点?表现什么意境

“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

运用比喻的修辞手法

本句将荷叶比喻成“亭亭的舞女的裙”,“亭亭“写荷叶的挺拔,舞女的裙因旋转而展开,用来表荷叶的浑圆和舒展,造型非常美,使人联想到月光下翩翩起舞的舞女,裙摆随舞姿飘荡洒脱,轻灵而欢快,高雅而美丽。

有袅娜地开着的

,有羞涩地打着朵儿的;

袅娜:原本用来形容女子体态轻柔优美的样子。这里采用拟人的修辞手法,表现的荷花在月光下柔美绽放姿态,令人感到亲切可爱

,产生丰富的联想。

羞涩:原本用来形容人难为情的样子。这里采用拟人的修辞手法,表现的荷花在月光下含苞待放的美好姿态,令人感到亲切可爱

,产生丰富的联想。

作者将白花比作“明珠”“星星”实为多见,但将它比作“刚出浴的美人”很新鲜,

“刚出浴的美人”身上总有一星半点的水珠,肌肤胜雪,晶莹剔透,纤尘不染自是美得难以形容

把含苞欲放的荷花喻为“明珠、星星”,形象的绘出了这一类荷花的特点:明亮、晶莹剔透、闪烁不定。把袅娜地开着的荷花喻为“刚出浴的美人”,表现出荷花开放时姿态的优美,色泽的光滑洁净;

“……正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。”

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

本句运用了通感的修辞手法,是由嗅觉转为听觉,“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在时断时续、若有若无、清淡缥缈、沁人心脾等方面有相似之处。但“渺茫的歌声”不是单纯的陈述说明,“清香”与“歌声”同属美好的事物,两个优美的意象叠加在一起,扩大了意境的内涵,使意境变得更加优美。

而且将“清香”比喻成远处的“歌声”,也烘托出环境的优雅与宁静。

修辞手法:通感

通感是一种特殊的修辞。通感是指感觉的转化、迁移,是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移(联)觉。

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。

(听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)

叶子底下是脉脉的流水……

“脉脉”本义是默默的用眼神或行动表达情意的样子,此处用来写流水,写出流水无声而饱含深情的情态。

讨论1:第四段写“月光下的荷塘”,但是并没有明写月光,

甚至没有提到“月光”二字,作者是怎样通过具体景物暗示月光的存在的?

虽然没有“月光”二字,但我们却能感到月光无所不在地笼罩着整个荷塘,因为荷塘里的所有美好景色都是在月光照耀下显现的。正因为这月光,我们才能鸟瞰荷塘的全景,才能看到延伸到远方的满塘的“田田”的荷叶;正因为这月光,那“出水很高”的荷叶才有“像亭亭的舞女的裙”那样自然舒展的轻盈动人的姿态;那些“袅娜地开着的”、“羞涩地打着朵的”白花,才“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星”,有圆润晶莹的光彩和隐约闪烁的光华,这些光彩和光华是反射的月光。而“缕缕”的荷香“仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,这种通感,只有在这宁静的月夜,沐浴着月光,心无杂尘时才能产生。“凝碧的波痕”是月光在荷叶波动时留下的印记。

袅

娜

羞

涩

田

田

曲

曲

折

折

荷香

荷波

流水

缕缕

颤动

脉脉

月色下的荷塘

静态

动态

为什么说“泻”“浮”二字点活了

月光和雾气呢?可否用“照”替代

“泻”,用“漂”替代“浮”呢?

?

?

?

月光如流水一般,静静地

在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

泻

浮

泻

浮

“静静”“泻”“薄薄”“浮”等字的妙用

“泻”字紧扣“月光如流水一般”这个比喻,加强了月光的流动感,并且用“静静”两字加以修饰,生动形象地描写了月光有形而无声的特点,显示了月光幽静之美。

“浮”字把水气和月色交织在一起,显出雾轻柔、以及自下而上、逐渐扩散开的特点。青青的荷叶可以透过“薄薄”的雾气看出来,似乎雾也被染青,故称“青雾”。这样的雾才像“轻纱”。“薄薄”与“浮”字呼应,修饰雾气,突出了雾气轻、薄、透、柔的质感和动势,正和“轻纱”的妙喻,写尽梦境的朦胧迷离之感。

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。

写出了月光下叶子和花纯净,朦胧,恬静柔美的特点,衬托出月光的朦胧柔和

酣眠固不可少,小睡也别有风味的在这里打了比方,那么“酣眠”在文中指什么?“小睡”又是指什么?..

本句用“酣眠”比喻朗照,“小睡”比喻被一层淡淡的云遮住的月光(比喻淡淡的云遮住了满月的意境),写出了月色的轻淡朦胧柔和,这很符合作者此时的心境,他想寻找安宁平和的生活。

点评“画”字

写树影是为了写月色,影是月光造成的,树影的明暗掩映,错落有致,反衬出月光的轻盈荡漾。“画”说明树影的错落、浓淡和谐,恰到好处,像是出自名画家之手,让读者更易体会荷塘月色的诗情画意,也显露出作者的喜爱之情。

塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

运用通感的修辞手法,“光”与“影”是视觉形象,作者却用听觉形象来比喻,他们之间的相似点就是和谐。

作者用名曲优美和谐的旋律比喻“光”与“影”的和谐,不仅烘托出一种温馨的氛围,而且引发读者丰富的联想与想象。两相烘托,也是意象的叠加,艺术效果倍增。

荷

塘

上

的

月

色

月光:

树影:

静静

青雾:

叶和花:

泻

浮

洗

参差

斑驳

弯弯

稀疏

薄薄

云:

淡淡

名曲

(通感)

荷塘四面,远远近近,高高低低都是树……只有些大意罢了。

“远远近近”“高高低低”写出树的错落有致,富有立体感,用语平实自然。

“重重”“阴阴”“隐隐约约”传神描绘出特定环境中的景物特点,不仅写出树木之多,而且突出夜色的浓重。

叠字、叠词的运用,不仅描写出事物的特征,而且照应前文“蓊蓊郁郁”的树和“阴森森”的小路的描述,使文章读来节奏明快,韵律和谐,富有音乐美。

“树梢上隐隐约约的是一带远山”中的“带”

“树梢上隐隐约约的是一带远山”中的“带”字好,好像带子那样绵延。“带”将名词活用成量词,使它要修饰的中心语也带上了这个量词的意味,将远山那连绵飘逸的感觉写出来,比常见的量词“座、群”更有表现力。

我们是否也可以借鉴一下,仿造一个以名词代量词的句子?

他有一饼圆脸。

“这时候最热闹的,……我什么也没有。”这句在文中有何作用

结构上:有承上启下的作用。承上写作者沉浸在荷塘月色的美景中,心中有淡淡的喜悦;启下写作者又回到现实,流露出淡淡的哀愁。

内容上:通过写蝉、蛙的热闹,衬托作者依然苦闷、哀愁的心情。

荷

塘

周围的景色

树缝灯光:

一两点

树上的蝉声与水里的蛙声:

树色:

漏

有些大意

热闹

远山:

阴阴的

我什么也没有

1.

月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的平静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾了,为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字?试结合语境谈谈自己的看法。

答案:示例

从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的,刚游完荷塘,由荷花想到采莲,顺理成章。

游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史,

描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更

表现了作者对美好自由生活的向往。

《西洲曲》以谐音描写了一个青年女子思念情人的痛苦,

《采莲赋》与《西洲曲》犹如两幅图画,形成了“热”与“冷”、

“动”与“静”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾

与冲突。

“这令我到底惦着江南了”一句是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原

因,深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆

脱不掉的万分苦恼的心情。

深入探究

作者在文章引用了梁元帝的《采莲赋》,描绘了一幅怎样的图画,表达怎样的情感?

漂亮的少年、美貌的少女,心心相印采莲去。首船头来回转,交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

通过描写古时采莲的欢乐景象,表达自己对自由生活的向往,对故乡的怀念,对毫无生机的现实生活的不满。

思考讨论

《西洲曲》的理解

《西洲曲》写一个女子在别离后从春到秋对所爱男子的怀念。这里引用的是其中四句。诗意是说,这个女子秋天在南塘采莲,莲花已高过人头,且结了莲子,她低下头来抚弄着莲子,莲花清得如水一样,真象她爱怜的男子的心。

莲和怜谐音,莲子,意味着爱恋对方。清如水,比喻她所爱的人的心地、行为都是光明纯洁的。(相亲相爱)

作者借古诗的意境来表达自己对眼前的寂寞,毫无生机的环境的不满,表现内心的不平静和对美好生活的向往。

思考讨论

2.文中“淡淡的哀愁”与“淡淡的喜悦”是如何交织展现的?

答案:示例

文章开头的“这几天心里颇不宁静”中的“不宁静”奠定了全文的感情基调,接下来的描写都是对这种低沉情绪的诠释:小路是曲折、幽僻、寂寞的;塘边的树是蓊蓊郁郁的;月光是淡淡的;荷香像渺茫的歌声;天上的云是也是淡淡的;

虽有热闹的蝉声与蛙声,“但热闹是它们的,我什么也没有”,显现出作者心中的失落感;想起古人采莲的情景,作者又不得已发出“可惜我们现在早已无福消受了”的感慨;想回到梦中的江南,作者又不得不面对现实。这种种表现都是“淡淡的哀愁”融入文中所致。

但作者的情感不只是“淡淡的哀愁”,与之并存的还有“淡淡的喜悦”。文章开头“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧”,这不正是作者想摆脱愁

绪而欣然前往荷塘寻求快乐的原因吗?往日阴森森的小

路,在“满月的光里”却显得很好;作者在寂静中“像超出了

平常的自己”,好像到了“另一世界里”,“

便觉是个自由的人”;到了荷塘,他真的独自受用这美妙的荷香月色,将自由的思绪寄情于无边的美景中,由赏景而思古,联想到古人热

闹的采莲场景。可见,“

淡淡的喜悦”同样融入全文之中。

正是这“淡淡的哀愁”和“淡淡的喜悦”,给幽美的荷塘披上了朦胧的轻纱,使作者笔下的荷塘之景变得淡雅、安谧、柔和,同时真实自然地反映出作者不满现实而又幻想超脱现实的心态。

3.

从描写手法方面谈谈文章是如何描绘“荷塘月色”

的?

答案:示例

写荷塘,动静结合。先写田田的荷叶,后写荷叶中零星地点

缀着的荷花,这是静的画面。“

这时候叶子与花也有一丝的

颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了”则是动的景致。

动静结合,形象地传达出月下荷塘幽静又富有生气的特点。

虽无“月”字,但处处有月色。叶子、花以及被微风带起的

凝碧的波痕,都是在月色映射下才形成了动人的景致。

写月色,虚实结合。先写月光如流水般泻在叶子与花上的

情景,“

薄薄的青雾浮起在荷塘里”,这是实写。“

叶子和花

仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦”则是虚写,但

虚中见实,贴切地表现了朦胧月色下荷花飘忽的姿态。写

月下的投影,有“灌木”的“参差的斑驳的黑影”,也有“弯弯

的杨柳的稀疏的倩影”,而这些“影”又像是“画在荷叶上”,

光影交错,把岸边树、塘中荷连在一起,构成了美丽的图景。

此处写月色,但处处有荷塘。

4.

本文语言优美生动,试从词语运用和修辞手法方面结合实例具体分析。

答案:示例

讲究炼字。炼动词、形容词。一些平常字词,在作者独具匠心的安排下,产生一种神奇的美感和韵味。

如“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上”,这里

的“泻”字,就将无形的月光化为有形之物,将静态的光化为流动的光。

又如写杨柳的倩影,“

像是画在荷叶上”,“

画”字就用得出神入化,既突出了倩影之美,也巧妙地流露出了作者的喜悦之情。

使用叠词。

文中大量使用叠词,如“蓊蓊郁郁”“

曲曲折折”“

田田”“

亭

亭”“

层层”“

粒粒”“

缕缕”“

脉脉”“

薄薄”等,不但形象地描

摹出了眼前之美景,也浓化了抒彩,增加了语言的音韵美。

妙用比喻和通感。

文中运用了大量新鲜贴切、生动形象的比喻。如将“荷叶”

喻为“亭亭的舞女的裙”,将“荷花”喻为“一粒粒的明珠”“

碧

天里的星星”“

刚出浴的美人”,等等。

本文最为突出的是通感的巧妙运用。比如作者将对“缕缕

清香”的嗅觉,写成对“渺茫的歌声”的听觉;又将对“参差

的斑驳的黑影”的视觉,写成对“和谐的旋律”的听觉;等等。

这些通感手法的恰当运用,增添了文章的诗情画意。

5.《荷塘月色》在结构上有什么特点?有什么表达效果?请结合文本进行探究。

答案:示例

本文结构是圆形的,外结构、内结构均是如此。

从外结构看,文章从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。从内结构看,情感思绪从不静、求静、得静到出静,也呈一个圆形。

内外结构的一致性,恰到好处地适应了作者展现一段心理

历程的需要。他知道,作为社会的人,是无论如何摆脱不了现实的困扰的,苦闷之中,何以排忧?在他看来,“

还是暂时超然的好”“

乐得暂时忘记”(《

哪里走》),宁静也好,超脱也好,都是短暂的。所以,出了门还得回来,获得片刻的静最终还得回到喧闹中去。结构和内容的紧密联系,使

《荷塘月色》读起来文气酣畅、浑然天成。

这篇散文以作者夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。作者在夜游荷塘的过程中时而缓步前行,时而伫立凝想,把荷塘、荷叶、荷花和月光以及远远近近的树木、山色等陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着作者一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。作者委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了自己不满黑暗现实、向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

总结