2020_2021学年新教材高中语文 第二单元综合测试 含答案 部编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 2020_2021学年新教材高中语文 第二单元综合测试 含答案 部编版选择性必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 219.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-25 07:45:55 | ||

图片预览

文档简介

第二单元综合测试

1.阅读下面的文字,完成下列各题。

不容否认,文化哲学已成为人类的一门“显学”。这与人类所处的时代息息相关。在传统农业社会,人类改造自然、征服自然的能力相对有限,使得人与自然的关系处于一个比较和谐的状态,哲学所思考的问题主要基于人与自然的关系而展开。但是随着人类征服自然的水平的提高,文化世界越来越取代自然世界成为人类生活的基本环境。人与文化的矛盾关系逐渐成为人类日常生活无法回避的课题。

文化哲学是关于人类文化现象的哲学思考,是对人类文化的总体性把握,它应回答的问题包括什么是文化、文化与自然的关系、文化与人的关系、文化与社会进步的关系、传统文化与现代文化的关系、文化的民族性与时代性等。学界一般认为,文化哲学兴起的标志是新康德主义。哲学所要面对的主要不是“已然”世界的问题,而是“未然”或者是“应然”世界的问题。“事实”的世界是科学要关注的对象,“价值”的世界才是哲学最需要关注的对象。例如在德国哲学家文德尔班看来,“哲学只有作为普遍有效的价值的科学才能继续存在”。在新康德主义思想家那里,核心价值诉求就在于从人类日新月异的文化世界中,确立人的价值的应有位置,切勿使人性消弭于喧嚣的文化世界中。德国哲学家齐美尔明确指出:“只有人才是文化的真正对象。”因此,文化在本质上是“人类的一种完善”。

人所以要反思文化,皆因为文化在其发展中,除了对人的肯定性价值外,还包含着对人的否定性因素。而文化的二重性说到底又是根源于人是灵与肉的二重性,及人类自我意识的内在矛盾。具体说来,人作为一种能动的存在,是通过自我意识的对象化来确证自身的,文化就是人类自我意识对象化的结果,通过文化,人确证了自己的本质存在。然而某种文化模式、文化规范一经形成,人类本质的各种丰富性潜能就有可能被规定于一种既定的文化形式中,从而形成了对人的丰富本质的否定。寻求永恒的超越意识,这是人的本性。因此,人类面对文化的否定性质,必然要诉诸一种抗争,而这种抗争首先应以对文化二重性的充分、全面的认识为前提。认识到了现实文化发展的这种双重本性,我们就能在实践中对于文化现实自觉投射一种反思与批判意识,在人类的成就与自信中清醒地看到存在的问题和危机,以使人类的文化实践减少盲目性,增加行为的自觉性。

人作为一种主体性存在,其文化创造不应是一种盲目的操作,一种现实文化实践要想成为自觉的文化而非随意的文化,就必须上升到哲学的高度加以反思;而一种哲学要想具有引领现实的力量而非虚幻的寄托,就必须进行文化的参与。

(摘编自邹广文《文化哲学及其构建》)

(1)下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(

)。

A.在传统农业社会里,人与自然的关系比较和谐,也不存在人与文化的矛盾关系。

B.文化的内容,文化与自然、人、社会进步的关系就是文化哲学应该关注的对象。

C.文化具有二重性,表现在对人的肯定与否定,根源于人类自我意识的内在矛盾。

D.文化哲学兴起的标志是新康德主义,其核心价值诉求在于确立人的价值的位置。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(

)。

A.首段从人类与自然的关系的角度,阐明文化哲学生成的原因,是论述的前提。

B.第二段侧重阐述文化哲学的内容、兴起和本质,回答“文化哲学是什么”的问题。

C.第三段紧承第二段,从人的角度重点阐述了人要反思文化的根源,是前文的递进。

D.文章对文化哲学的阐发是按“是什么——为什么——怎么办”的逻辑顺序展开的。

(3)根据原文内容,下列说法不正确的一项是(

)。

A.“已然”世界是被科学关注的“事实”世界,其不同于“未然”“应然”世界。

B.为减少文化实践中的盲目性,需要充分认识文化发展的特点,形成反思与批判。

C.文化是人确证自身本质存在的方式,但它的否定性大于肯定性,导致人要超越。

D.文化创造与哲学发展相辅相成,哲学助文化更加自觉,文化让哲学具有现实性。

2.阅读下面的文字,完成下列各题。

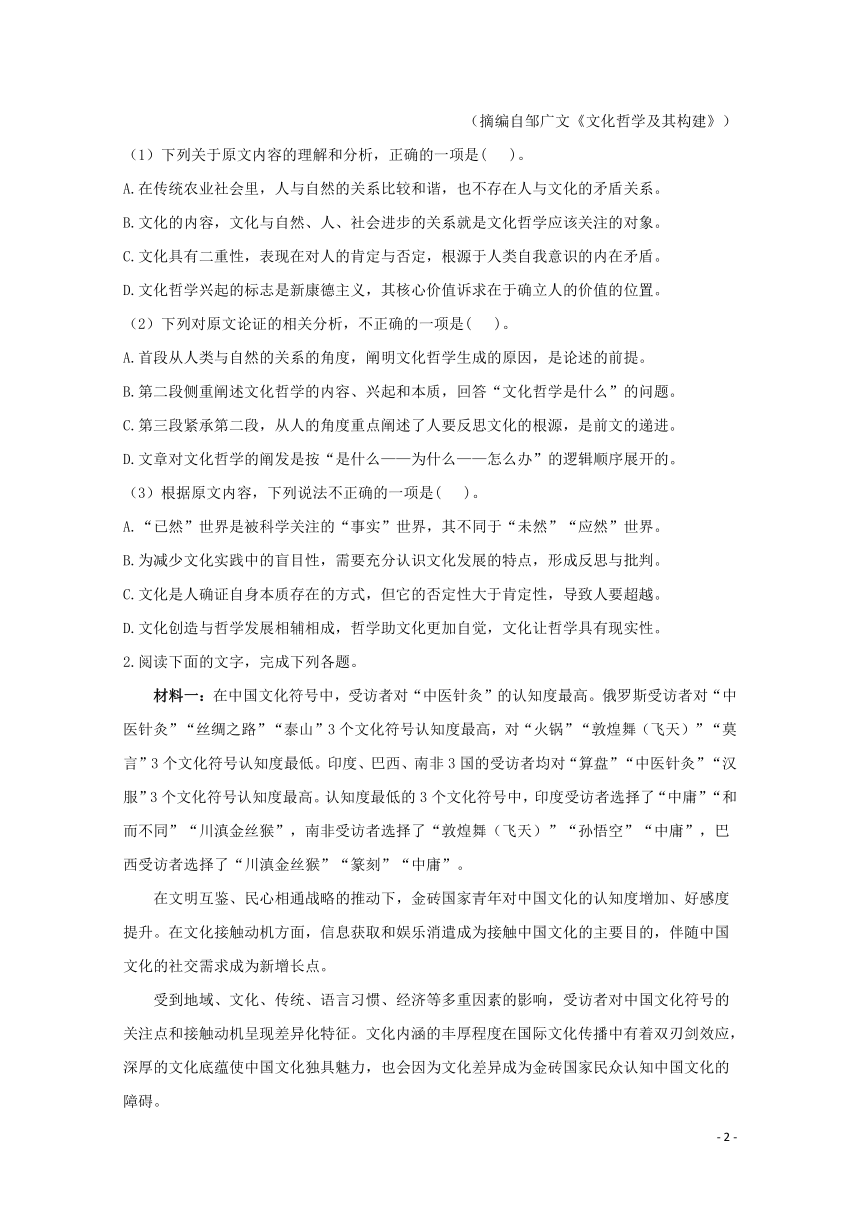

材料一:在中国文化符号中,受访者对“中医针灸”的认知度最高。俄罗斯受访者对“中医针灸”“丝绸之路”“泰山”3个文化符号认知度最高,对“火锅”“敦煌舞(飞天)”“莫言”3个文化符号认知度最低。印度、巴西、南非3国的受访者均对“算盘”“中医针灸”“汉服”3个文化符号认知度最高。认知度最低的3个文化符号中,印度受访者选择了“中庸”“和而不同”“川滇金丝猴”,南非受访者选择了“敦煌舞(飞天)”“孙悟空”“中庸”,巴西受访者选择了“川滇金丝猴”“篆刻”“中庸”。

在文明互鉴、民心相通战略的推动下,金砖国家青年对中国文化的认知度增加、好感度提升。在文化接触动机方面,信息获取和娱乐消遣成为接触中国文化的主要目的,伴随中国文化的社交需求成为新增长点。

受到地域、文化、传统、语言习惯、经济等多重因素的影响,受访者对中国文化符号的关注点和接触动机呈现差异化特征。文化内涵的丰厚程度在国际文化传播中有着双刃剑效应,深厚的文化底蕴使中国文化独具魅力,也会因为文化差异成为金砖国家民众认知中国文化的障碍。

调查发现,与旅游体验相关的艺术品和手工艺品、文化演出、旅游商品、影视节目等娱乐性文化产品,成为金砖国家青年最喜爱的中国文化产品类型;而具有中国哲学观念、社会样态抽象化表达的音乐、报纸杂志、书籍的选择意愿整体较低。

中国文化符号调查分类表

组别

初级难度

中级难度

高级难度

中国人物形象

孙杨

莫言

孙悟空

中国哲学观念

和而不同

中庸

气

中国艺术形态

篆刻

古琴

敦煌舞(飞天)

中国自然资源

西湖

川滇金丝猴

泰山

中国生活方式

火锅

汉服

算盘

中国人文资源

丝绸之路

中医针灸

二十四节气

金砖国家青年对中国文化产品类型喜爱程度调查统计表

(摘编自《金砖国家青年对中国文化认知调查》)

材料二:随着整个国际交流的拓展,青年人群是否对中国文化有认同感,是否有情感上的亲近性,是否有价值观上的默契和生活方式上的好奇心,这决定了中国文化世界传播的未来走向,因此在实施调查中,在调研对象构成上我们把目标人群锁定在了青年人群体。

从外国青年对中国文化整体认知程度来看,中国文化符号的接受度和熟悉度都正在被越来越多的外国人认可。中国人物在外国青年对中国文化符号认知的比例中是最低的。

对于英法美这些发达国家来讲,浅表层次的旅游已经不能满足他们对中国文化一种整体结构的认知需求了,他们对文化哲学认知意愿很强,会从更抽象、更深刻、门槛更高的文化内容着手认识中国。

在外国人认知中国文化的渠道选择方面,互联网(62.9%)成为首要信息渠道。调研发现社交圈中有中国人的受访者,中国文化认知指数为4.1分;社交圈中没有中国人的受访者,中国文化认知指数为3.6分。在移动互联网盛行的今天,人际传播仍然是文化传播的重要渠道,对于激发外国人认知中国文化具有重要的引导与扩散作用。

当前我们的对外传播中,行政为主导的文艺演出、现场节事活动比较多。但是线上的活动数量少,种类偏单一。

(摘编自《外国人对中国文化认知调研报告》)

材料三:埃及作家黑托尼认为,人类文明的发源从两大文明开始:一是包括法老文明和基督教、伊斯兰教、犹太教在内的地中海文明;另一个则是包括佛教、孔子哲学、道教的亚洲文明。尽管人们知道中华文明的存在,但由于语言、地理位置和文化差异,中国文化并没有被世界广泛认知,人们对其内涵的了解仍不深刻。

中国文化走出去,首先中国人要走出去。美国国家人文基金会主席利奇建议中国大力推动民间交往,他认为,政府的作用在于制定规则,人民之间的直接交往才最具有实质意义。推广当代文化要善用策略与资源,借助强大的民间力量,巩固和扩大文化发展的基础。

(摘编自《外国学者眼中的中国文化》)

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(

)。

A在中国众多不同的文化符号中,受访的金砖国家青年对中国人文资源中级难度的“中医针灸”认知度最高。

B.文化传播中,中国哲学观念中级难度的“中庸”,成为印度、巴西、南非3国的青年受访者认知度最低的文化符号之一。

C.信息获取和娱乐消遣成为金砖国家青年接触中国文化的主要目的,是因为中国文明互鉴、民心相通战略的推动。

D.中国人物在外国青年对中国文化符号认知的比例中是最低的,这说明我们在这一类别的传播力度上应加强。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)。

A.材料中的双刃剑效应是指中国文化内涵的丰厚程度在国际文化传播中既有正面的效应,也有负面的效应。

B印度、巴西南非受访者对中国手工艺品的喜爱程度是所调查文化产品类型中最高的,这说明这些国家跟中国文化差异最大。

C.从材料四中可知,选择外国青年作为调查对象,是因为外国青年人群的一些认知决定着中国文化世界传播的未来走向。

D.埃及作家黑托尼认为,作为亚洲文明的一部分的中华文明,因语言、地理等因素,其内涵尚未被世界深刻理解。

(3)根据材料,简要分析对外推广中国文化应采取的措施。

3.阅读下面的文字,完成下列小题。

凝固的《史记》

徐剑

大先生病入膏肓,时日无多了。那天,他精神出奇的好,突然撑起羸弱之躯,从病榻上坐起身来,对许广平道:“研墨,我要写信。”

许广平且喜且忧,说:“先生,还是我来代笔吧。”

“此信岂可代笔,”大先生摇了摇头,“这是写给静农兄的。”

何等要事,竟烦大先生病中亲笔?许广平连忙扶先生下床,至书案前,连忙研墨,铺好信笺,惟见大先生落座后挥毫,留下数行力透纸背的鲁体:“南阳画像,倘能得一全份,极望……”

许广平看后,心中泛起一阵酸楚。此距大先生去世,仅两个月。

鲁迅何以对南阳汉画情有独钟?我暗自忖度,大先生执拗于斯,决不仅仅是为中国版画谋寻出路,而是重返民族精神源头,寻找一种化繁为简、大拙至美的哲学之境,一股奇崛粗犷、野性灵动的上古气象,一扫文坛萎顿、低迷之风。

大风起兮,汉魂何在?我们迷失于何处?

其实,对于汉画的概念与形式,我并不陌生,且被浸淫多年。我创作室有一画师,弃传统勾线之法,挥笔泼墨于宣纸之上,如云,如雾,如潮,如泉,漫漶而不失控,墨浓却有层次,似汉非汉,似唐非唐。我常入其画室,观后,总觉得缺点什么。但并不妨碍彼在书画市场上大行其道,其亦以中国新汉画开山之人自许,大师性格显露,脾气见长。

也是这样八十年代的仲夏,吴冠中背着画箧,心事重重,走下洛阳龙门卢舍那大佛殿,竟无一点留恋。蓦然回首,身后大佛仍是那张并不生动的脸,佛眸半睁,千年一笑,却笑不出一丝一靥的灿烂与大唐气象。吴冠中很失望。身临伊水,遥望秦地,彼不禁想起儿时背过的《秦风》:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长……”年近六旬的吴冠中正在寻求艺术之旅的盛年变法,可是他寻找了半个多世纪,艺术女神在何处?

“先生不妨去南阳看看。”龙门石窟博物馆馆长温玉成见吴冠中神情沮丧,建言道。

“卧龙岗?去看诸葛孔明隆中对?”生性孤高的吴冠中多少有点不屑。

“南阳有一个中国最早的汉画馆,建于三十年代。堪称汉王朝艺术集大成者,二千多尊石像,非常值得一看。”

“哦,”吴冠中沉吟着,“在北京有所风闻,有的拓片亦见过,那就走一趟吧。”

吴冠中背上画箧,登上了洛阳开往南阳的长途班车。

二十世纪最后一位大师走进南阳盆地,走进汉画馆,亦步入自己的涅槃之旅。

“这才是我想要的东西。”吴冠中流连忘返,击节感叹。南阳汉画馆果然平地吹来一股凌厉的汉风,其艺术魂魄太博大了:既有力拔山河气盖世兮的力量之美、野性之美,更有一种删繁就简、大巧若拙的线条之美,寥寥几笔,便勾勒出人物世相百态,飞鸟禽兽,栩栩如生。

吴冠中支起画架,就着汉画馆里并不透亮的灯光,如痴如醉地临摹起来。

乙未年仲夏,前度徐郎今又来。不得不承认,面对汉画像石垒成的大门时,二十年间,从同事积累得来的汉画知识储备,都在那一刻,被彻底颠覆了。大风起兮,一股艺术汉风扑面而来:左门柱上之青龙,右门柱上的白虎,上阙衔着辅首门环的朱雀,仿佛于瞬间御风而起,直上云间,仰天长啸,或藏雷纳电,或云谲波诡,或惊天动地。

我可以想见鲁迅第一次翻阅南阳汉画拓片时的惊讶神情,我也毫不怀疑吴冠中第一次面对石像涌动于心的巨澜。汉代南阳的帝王将相、汉儒先贤、达官显贵、缵缨之族,用永不风化腐烂的青石,留住了生前骄奢淫逸、繁华一梦、长生不老、羽化成仙的不朽与记忆。而制作者却是一群默默无闻的民间大工匠,一钎一锤一钻一刻,与太史公一点一划一字一句,异曲同工,风流趋同,而且更有世俗味,烟火气。石像上的故事、人物,仿佛就是凝固的《史记》,不著一字,却尽占风骚。

西门豹除巫治邺、二桃杀三士、梁女传、鸿门宴等耳熟能详的典故和人物,端详之际,依旧有温度,呼之欲出。然而,南阳汉画馆最打动我的,还是那些有人间烟火气的石雕像,捕鱼、狩猎、田猎、弋射,舞百乐戏、斗鸡、讲学、丧葬出行,以及跳丸吐火、长袖舞、倒立、乐舞、踏鼓舞等,简直就是一部大汉王朝的民俗百科全书,在领略汉代简约粗犷艺术之美时,其服式民俗风情皆巨献于前。

许多年后,吴冠中仍念念不忘南阳之行:“汉画馆的欢乐让我忘记了龙门的怅惘。”他对这股汉风对自己艺术之旅的洗尘、洗心,感慨万千。吴冠中伫立于东西方艺术的巅峰上,最终蜕变化蝶,南阳汉画馆的轨迹清晰可观。我的同事,自恋为新汉画大家,却反其道行之,终不得开悟。而大先生一生吸吮的是南阳汉画的奇崛与力量,临终之时,摆放在他枕边的竟是那位勇士斗牛伏虎的拓片,他就是这样一位敢于直面惨淡人生和敢于正视淋漓鲜血的猛士。

大风起兮云飞扬。我仿佛看到大先生踽踽独行在莽原上,俯瞰乾坤,睥睨凡尘,大声喊道:“谁配做我的敌人?!”

(1)下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(

)。

A.文章开篇运用语言、动作等描写手法,生动传神地再现了鲁迅逝世前对南阳汉画殷切关注的情景,极富感染力。

B.第九段引用《诗经·秦风》中的句子,非常契合吴冠中当时谋求艺术创新而不得的苦闷失意、彷徨无助的心情。

C.吴冠中成为二十世纪最后一位大师,完全得益于南阳汉画的艺术启迪和他自身的悟性与努力,与西方艺术并无关系。

D.文章多用四字词语和文言词汇,长句短句交错,整句散句结合,既古朴典雅又灵动别致,具有独特的语言魅力。

(2)文中多处运用对比手法,请选择三处简要赏析。

(3)本文以“凝固的《史记》”为题意蕴丰富,请结合文章内容进行探究。

4.阅读下面的文言文,完成下列各题。

大宗师

知天之所为,知人之所为者,至矣。虽然,有患。夫知有所待而后当,其所待者特未定也。庸讵知吾所谓天之非人乎?所谓人之非天乎?

且有真人而后有真知。何谓真人?古之真人,不逆寡,不雄成,不谟士。若然者,过而弗悔,当而不自得也。若然者,登高不粟,入水不濡,入火不热。是知之能登假于道者也若此。

古之真人,其寝不梦,其觉无忧,其食不甘,其息深深。真人之息以踵众人之息以喉屈服者其嗌言若哇其耆欲深者其天机浅。

古之真人,不知说生,不知恶死;其出不诉,其入不距;翛然而往,翛然而来而已矣。不忘其所始,不求其所终;受而喜之,忘而复之,是之谓不以心捐道,不以人助天。是之谓真人。若然者,其心志,其容寂,其颡頯;凄然似秋,暖然似春,喜怒通四时,与物有宜而莫知其极。故圣人之用兵也,亡国而不失人心;利泽施乎万世,不为爱人。行名失己,非士也;亡身不真,非役人也。若狐不偕、务光、伯夷、叔齐、箕子、胥余、纪他、申徒狄,是役人之役,适人之适,而不自适其适者也。

古之真人,其状义而不朋,若不足而不承;与乎其觚而不坚也,张乎其虚而不华也;邴邴乎其似喜乎,崔乎其不得已乎!滀乎进我色也,与乎止我德也;厉乎其似世也!謷乎其未可制也;连乎其似好闭也,悗乎忘其言也。以刑为体,以礼为翼,以知为时,以德为循。以刑为体者,绰乎其杀也;以礼为翼者,所以行于世也;以知为时者,不得已于事也;以德为循者,言其与有足者至于丘也,而人真以为勤行者也。故其好之也一,其弗好之也一。其一也一,其不一也一。其一与天为徒,其不一与人为徒。天与人不相胜也,是之谓真人。

(节选自《庄子·大宗师》,有删改)

1.下列对文中画框部分的断句,正确的一项是(

)。

A.真人之息/以踵众人之息/以喉屈服者/其嗌言若哇/其耆欲深者/其天机浅

B.真人之息以踵/众人之息以喉/屈服者/其嗌言若哇/其耆欲深者/其天机浅

C.真人之息以踵/众人之息以喉/屈服者其嗌言/若哇其耆/欲深者/其天机浅

D.真人之息/以踵众人之息以喉/屈服者其嗌/言若哇其耆/欲深者其天机浅

2.下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是(

)。

A.“宗师”的“宗”为“万物之宗”的“宗”,即万物的主宰。“师”是天地万物所效法的对象。

B.有所待,有所依凭。庄子认为人们的认识和了解都离不开认识、了解的对象。

C.狐不偕为尧时贤人,尧让天下于他而不受,投河而死。务光为舜时人,汤要让帝位给他,他不接受,负石沉水而死。

D.伯夷、叔齐是商末孤竹君的两个儿子,父死兄弟相让,武王伐纣,二人叩马而谏,武王不从,遂隐居首阳山,不食周粟,最后饿死。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)。

A.庄子用浪漫、神妙的笔法向我们直接阐述了真人的特征。庄子的“真”强调的是追求精神上的相对自由。

B.真人的表现从内在德行的角度来说,不以众欺寡,不居功自傲,不思虑图谋,不为过懊悔,不为赢得意。

C.真人不在乎生死,无拘无束地面对自然中的一切,从内心上忘记了周围的一切,容颜淡漠安闲。

D.在论述了真人的生活态度和精神世界后,庄子把“古之真人”概括为“天与人不相胜也”。

4.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)受而喜之,忘而复之,是之谓不以心捐道,不以人助天。是之谓真人。

(2)其一与天为徒,其不一与人为徒。天与人不相胜也,是之谓真人。

5.庄子进行说理时,善于运用对比的手法把道理说得清楚明白。试结合本文举例说明。

5.阅读下面这首宋词,完成下列各题。

上西平·送陈舍人

吴泳①

跨征鞍,横战槊,上襄州②。便匹马、蹴踏高秋。芙蓉未折,笛声吹起塞云愁。男儿若欲树功名,须向前头。

凤雏寒,龙骨朽,蛟渚暗,鹿门幽。阅人物、渺渺如沤。棋头已动,也须高著③局心筹。莫将一片广长舌,博取封侯。

【注】①吴泳:字叔永,南宋潼川人,关心国事,正直敢言,不避权贵。②襄州:襄阳,位于湖北西北,地处汉水中游,属南阳盆地边缘,当时处在宋金对峙的前线。③高著:高明的招数。

1.下列对这首词的理解,不恰当的一项是(

)

A.“跨征鞍,横战槊”塑造了一副“横槊立马”的出征形象,用“征”“战”分别形容“鞍”和“槊”,制造出紧张的战斗气氛。

B.“芙蓉未折”表明正是荷花盛开的季节,“笛声”借指战争,“塞云”代指战云,此句运用比喻、借代的修辞手法表现敌人袭扰带来的危急。

C.下片点到了襄阳历史上的四个著名人物,庞统、诸葛亮、邓遐、孟浩然,表明襄阳是大有作为的地方。

D.“棋头”有双重意思,一即“旗头”,旗的顶端,队前掌旗的人,借指军队;一指弈棋,暗指战事。

2.这是一首送友人赴任的词,寄托了词人对友人殷殷的期望和告诫请结合词句具体分析。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《归园田居》中“______________,______________”两句表露了作者清高孤傲、与世不合的性格,为全诗定下一个基调。

(2)《论语·雍也》表达文采和质朴,配合适当,才是个君子的句子是:______________,______________。

(3)《礼记》中《大学之道》一章概括了“修身为本”的三纲是“______________,______________,在止于至善”。

7.阅读下面的文字,完成下列各题。

儒家学派的创始人孔子一生“修身”,他主张并践行的做人要做君子、不做小人,成为儒家对后世的遗嘱。国人中,即使有人不通文墨,甚至____________,也乐于被人称为“君子”,而绝不愿意被人看作“小人”。由此,儒家的遗嘱,也就变成了整个中国文化的主要遗嘱。

其实,孔子完整的人生规划是“修身、齐家、治国、平天下”,但一辈子下来,不但“治国、平天下”的目标自己没有做到,讲给别人听也等于对牛弹琴。其十余年奔走于一个个政治集团之间,却并无成效。回来一看,亲人的离世使“齐家”也成了一种自嘲。最后,他唯一能抓住的,只有“修身”。因此,他真正实践了、可让别人____________的结论,也只有这一条。(

),没想到,竟变成了终点。不错,做人,是永恒的起点,也是永恒的终点。因为与人人有关,所以能够代代感应,成为有效遗嘱。

做君子、不做小人,这是一种永不止息的人格动员,它使多数社会成员经常发觉自己与君子的差距,然后择善而从,产生对高山景行的向往。人生就是一个不断“修身”、____________人格的过程,而“即时打造、批量生产”的“君子”,肯定____________。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(

)

A.目不识丁

依赖

建造

名不副实B.不学无术

依赖

锻铸

名存实亡

C.不学无术

信赖

建造

名存实亡D.目不识丁

信赖

锻铸

名不副实

(2)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(

)

A.“治国、平天下”的目标不但自己没有做到,讲给别人听也等于对牛弹琴。

B.不但“治国、平天下”的目标自己没有达到,讲给别人听也等于对牛弹琴。

C.“治国、平天下”的目标不但自己没有达到,讲给别人听也等于对牛弹琴。

D.不但“治国、平天下”的目标自己没有实现,讲给别人听也等于对牛弹琴。

(3)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(

)

A.“修身”本是他规划的起点

B.他规划的起点本来是“修身”

C.作为他规划的起点的是“修身”

D.“修身”作为他规划的起点

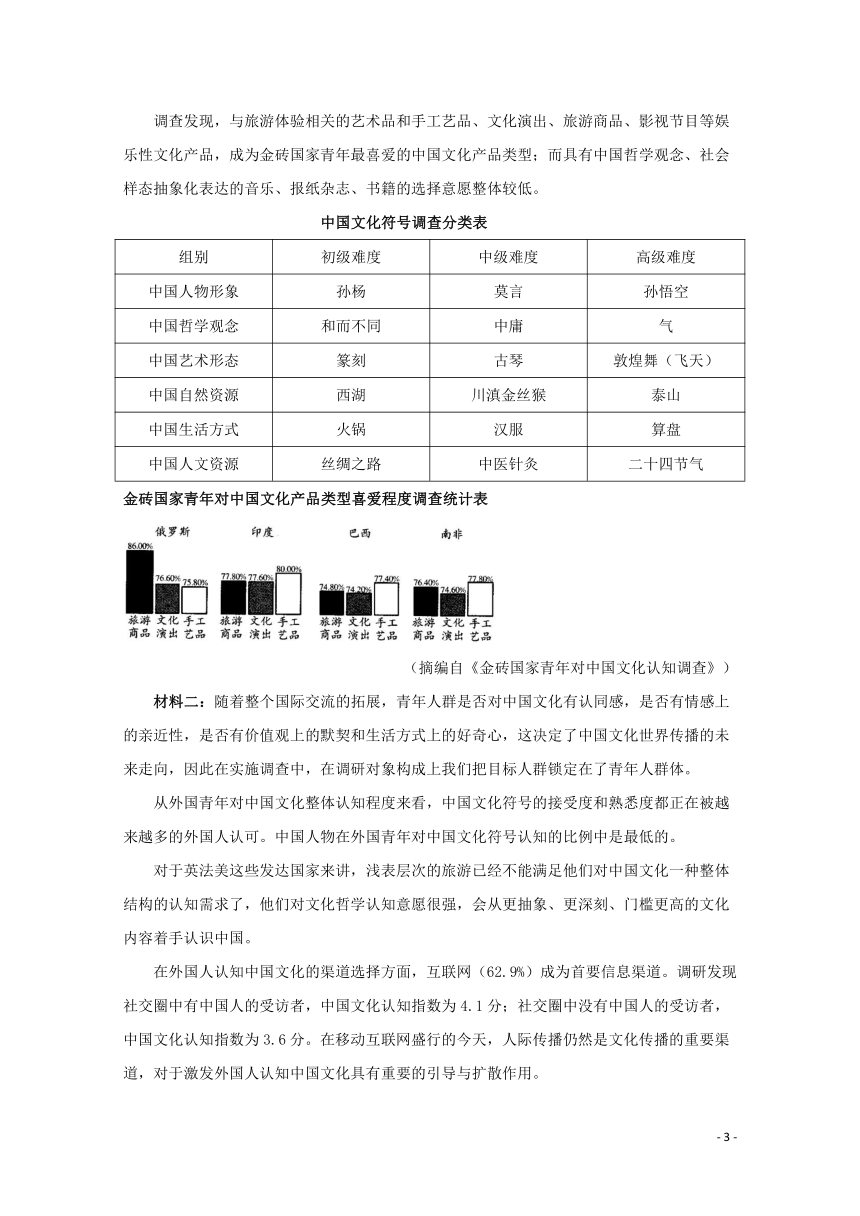

8.下面是一幅关于“人类发展预估”的图示,请把此图转写成一段文字介绍,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过80个字。

9.下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并做修改,使语言表达准确流畅。

①西方的莎翁名剧,我国的四大名著这样的经典作品必然会被后世反复解读、改编与重塑是概莫能外的,②但是,对经典作品的改编必须准确传达和把握原著的精神实质。③在当代社会,最常见的名著改编行为是影视剧创作。④以《西游记》为例,20世纪以来曾多次被推向影视屏幕。⑤动画片《大闹天宫》、戏曲片《三打白骨精》、电影《大话西游》、不同版的电视剧《西游记》等,都改变着人们对《西游记》的固有认知,⑥孙悟空在造反英雄、儿童偶像和后现代情圣等形象之间穿梭变化着。⑦但是,正如孙悟空固然有七十二变,他对自由平等的向往以及疾恶如仇、积极乐观的英雄气概没有变一样,名著改编固然会随着时代的发展、人们观念的变化而不断呈现出新风貌,⑧但名著固有的优秀精神品格和艺术风格则是一成不变的。

10.阅读下面的材料,根据要求写作。

①道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。

——荀子

②若无德,则虽体魄智力发达,适足助其为恶。

——蔡元培

③手脑双全,是创造教育的目的。

——陶行知

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:(1)C;(2)D;(3)C

解析:(1)A项,“在传统农业社会里……不存在人与文化的矛盾关系”说法错误,从“哲学所思考的问题主要基于人与自然的关系而展开”中的“主要基于”可看出,传统农业社会里人与文化的矛盾关系仍存在,只是不是主要的矛盾关系。B项,文化哲学所关注的还有“传统文化与现代文化的关系、文化的民族性与时代性”等。D项,“文化哲学兴起的标志是新康德主义”说法不符合原文,文中说的是“学界一般认为,文化哲学兴起的标志是新康德主义”。

(2)D项,“文章对文化哲学的阐发是按‘是什么——为什么——怎么办’的逻辑顺序展开的”分析错误,材料没有讲“怎么办”的问题。

(3)C项“否定性大于肯定性”说法错误,属于无中生有。原文只讲了肯定性与否定性并存。

2.答案:(1)C;(2)B;

(3)①纠正文化推广方式与接触渠道偏好错位。当前我们的对外传播中,较多的是行政为主导的文艺演出、现场节事活动,而外国人更倾向于通过互联网参与、了解中国文化活动。因此,应把互联网作为中国对外文化传播的主要渠道。②增强对外文化传播的国别意识,强化传播的对象化。英法美等发达国家对中国文化哲学认知意愿很强,金砖国家则对中国娱乐性的文化更感兴趣。③加强中国和外国之间的民间交流。人际传播仍然是文化传播的重要渠道,对于激发外国人认知中国文化具有重要的引导与扩散作用。

解析:(1)C项,因果关系牵强,从原文看,金砖国家青年接触中国文化的动机与中国文明互鉴、民心相通战略没有直接的、必然的因果关系。

(2)B项,“这说明这些国家跟中国文化差异最大”是无中生有,原文中无此信息。

3.答案:(1)C;

(2)①龙门石窟与南阳汉画(或“吴冠中对龙门石窟和南阳汉画馆的不同态度”)对比,表现了龙门大佛的毫无生气与南阳汉画的凌厉博大。②“我的同事”自高自大、终不开悟与吴冠中勇于创新、蜕变化蝶对比,表达了我对“我的同事”的鄙夷不屑和对吴冠中由衷敬佩。③吴冠中对南阳汉画馆前后态度的对比,表现了吴冠中的孤高、率真以及实事求是、眼光独到。

(3)①南阳汉画用永不风化的青石,留住了不朽与记忆,内容丰富,人物生动,展现了汉画的力量之美、野性之美,如《史记》般不朽。②鲁迅对重返民族精神源头的不懈追求,对汉画那种奇崛粗犷、野性灵动的上古气象的凌厉之风的追求,以及其不屈的斗士(如猛士般的)精神,如《史记》般不朽。③吴冠中在南阳汉画的艺术滋养下成长为一代大师,其人其画必将载入史册,流传后世。

解析:(1)“完全得益于”“与西方艺术并无关系”表述过于绝对,于文无据。

(2)文中“我创作室有一画师,弃传统勾线之法,挥笔泼墨于宣纸之上,如云,如雾,如潮,如泉,漫漶而不失控,墨浓却有层次,似汉非汉,似唐非唐。我常入其画室,观后,总觉得缺点什么。但并不妨碍彼在书画市场上大行其道,其亦以中国新汉画开山之人自许,大师性格显露,脾气见长。”“我的同事,自恋为新汉画大家,却反其道行之,终不得开悟。”“吴冠中伫立于东西方艺术的巅峰上,最终蜕变化蝶,南阳汉画馆的轨迹清晰可观。”这里用“我”对“我的同事”和对吴冠中不同态度的对比,“我的同事”自高自大、终不开悟与吴冠中勇于创新、蜕变化蝶对比,流露了作者对前者的鄙夷不屑和对后者由衷的敬佩。吴冠中对龙门石窟和南阳汉画馆的不同态度对比,表现了龙门大佛的毫无生气与南阳汉画的凌厉博大。表现在龙门石窟,“身后大佛仍是那张并不生动的脸,佛眸半睁,千年一笑,却笑不出一丝一靥的灿烂与大唐气象。”而南阳汉画,“汉代南阳的帝王将相、汉儒先贤、达官显贵、缵缨之族,用永不风化腐烂的青石,留住了生前骄奢淫逸、繁华一梦、长生不老、羽化成仙的不朽与记忆。”“而制作者却是一群默默无闻的民间大工匠,一钎一锤一钻一刻,与太史公一点一划一字一句,异曲同工,风流趋同,而且更有世俗味,烟火气。石像上的故事、人物,仿佛就是凝固的《史记》,不著一字,却尽占风骚。”还有,吴冠中对南阳汉画馆前后态度的对比,表现了吴冠中的孤高、率真以及实事求是、眼光独到。表现在“‘卧龙岗?去看诸葛孔明隆中对?’生性孤高的吴冠中多少有点不屑。”“我也毫不怀疑吴冠中第一次面对石像涌动于心的巨澜。”归纳整合即可。

(3)阅读全文,精读下面的句子,探究标题的意蕴。“南阳汉画馆果然平地吹来一股凌厉的汉风,其艺术魂魄太博大了:既有力拔山河气盖世兮的力量之美、野性之美,更有一种删繁就简、大巧若拙的线条之美,寥寥几笔,便勾勒出人物世相百态,飞鸟禽兽,栩栩如生。”“汉代南阳的帝王将相、汉儒先贤、达官显贵、缵缨之族,用永不风化腐烂的青石,留住了生前骄奢淫逸、繁华一梦、长生不老、羽化成仙的不朽与记忆。”“而制作者却是一群默默无闻的民间大工匠,一钎一锤一钻一刻,与太史公一点一划一字一句,异曲同工,风流趋同,而且更有世俗味,烟火气。石像上的故事、人物,仿佛就是凝固的《史记》,不著一字,却尽占风骚。”由此可知,标题“凝固的《史记》”本意是指南阳汉画用永不风化的青石,留住了不朽与记忆,内容丰富,人物生动,展现了汉画的力量之美、野性之美,如《史记》般不朽。“迅何以对南阳汉画情有独钟?我暗自忖度,大先生执拗于斯,决不仅仅是为中国版画谋寻出路,而是重返民族精神源头,寻找一种化繁为简、大拙至美的哲学之境,一股奇崛粗犷、野性灵动的上古气象,一扫文坛萎顿、低迷之风。”“大先生一生吸吮的是南阳汉画的奇崛与力量,临终之时,摆放在他枕边的竟是那位勇士斗牛伏虎的拓片,他就是这样一位敢于直面惨淡人生和敢于正视淋漓鲜血的猛士。”由此可探究标题的深层意蕴是:鲁迅对重返民族精神源头的不懈追求,对汉画那种奇崛粗犷、野性灵动的上古气象的凌厉之风的追求,以及其不屈的斗士(如猛士般的)精神,如《史记》般不朽。“他对这股汉风对自己艺术之旅的冼尘、洗心,感慨万千。吴冠中伫立于东西方艺术的巅峰上,最终蜕变化蝶,南阳汉画馆的轨迹清晰可观。”吴冠中在南阳汉画的艺术滋养下成长为一代大师,其人其画必将载入史册,流传后世。这也是标题的意蕴之一。本题分三点从汉化的本身特点,汉化对吴冠中的影响和鲁迅对幻化的追求方面回答即可。

4.答案:1.B;2.C;3.A

4.(1)承受什么际遇都欢欢喜喜,忘掉死生像是回到了自己的本源。这就叫作不用心智去损害大道,不用人为的因素去帮助自然。这就叫作“真人”。

(2)那些同一的东西跟自然同类,那些不同一的东西跟人同类。自然与人不可能相互对立而相互超越,具有这种认识的人就叫作“真人”。

5.本文中,在谈到“呼吸”时,庄子说,“真人之息以踵,众人之息以喉”;在谈到对待生死时,他又说,“古之真人,不知说生,不知恶死;其出不诉,其入不距”,并且这样的人“凄然似秋,暖然似春”等,通过这些对比,把“真人”的特点表现得非常鲜明。

解析:1.解答本题,在理解文意的基础上,可根据对偶句式“真人之息以踵”“众人之息以喉”和虚词“者”“其”进行断句。

2.“务光为舜时人”错,务光为商时人。

3.“追求精神上的相对自由”错,应该是“追求精神上的绝对自由”。

4.(1)“捐”,损害;“是之谓”是固定结构,“说的是”“这就是”的意思。

(2)“徒”指一类人,同类;“不相胜”应译为“不可能相互对立而相互超越”。

5.《庄子》的论辩艺术是其重要的特色之一,而高超的论辩艺术除了运用比喻等手法外,对比手法的运用也是其重要的手段之一。本题主要考查在理解文章大意基础上分析鉴赏对比手法,所以读懂文句含义是最关键的。

【参考译文】

知道天道自然运化之理,也知道人为的刑法礼义之迹,这就算是达到了认识的最高境界了。虽然这样,还是存在忧患。人们获得知识必须依赖于一定的条件,但这条件本身却是变化不定的。怎么知道我所说的天不是人呢?我所说的人不是天呢?

况且有了“真人”方才有真知。什么叫作“真人”呢?古时候的“真人”,不因为少而拒绝,不夸耀成功,不谋虑世事。像这样的人,事有差失而不懊悔,事情合宜而不自得;像这样的人,登上高处不战栗,下到水里不觉沾湿,进入火中不觉灼热。这是他的认识达到了大道的境界才能这样忘怀生死安危。

古时候的“真人”,他睡觉时不做梦,他醒来时不忧愁,他吃东西时不求甘美,他呼吸时深沉舒缓。“真人”呼吸凭借的是着地的脚跟,而一般人呼吸则只是靠的喉咙。爱争辩的人理屈词穷时,说话就像要呕吐一般吞吞吐吐。那些嗜好欲望太深的人,他们天然的灵性就迟钝。

古时候的“真人”,不懂得对生存感到欣喜,也不懂得厌恶死亡;出生不欣喜,入死不推辞;无拘无束地就走了,自由自在地又来了罢了。不忘记自己从哪儿来,也不寻求自己往哪儿去;承受什么际遇都欢欢喜喜,忘掉死生像是回到了自己的本源。这就叫作不用心智去损害大道,不用人为的因素去帮助自然。这就叫作“真人”。像这样的人,他的思想专一于道,他的容貌凝寂安闲,他的额头广大宽平;冷肃像秋天,温暖像春天,喜怒的变化如同四时的运转一样自然,与万物混同为一而又找不到冥合的迹象。所以古代圣人使用武力,灭掉敌国却不失掉敌国的民心;利益和恩泽广施于万世,却不是为了偏爱什么人。办事求名而失掉自身的本性,不是有识之士;丧失身躯却与自己的真性不符,不是能役使世人的人。像狐不偕、务光、伯夷、叔齐、萁子、胥余、纪他、申徒狄,这样的人都是被别人役使,使别人快活,而不能自求快活的人。

古代的“真人”,他的形象高大而不崩坏,好像有所不足却不愿受之于外;容与自得超群而并不固执,心胸宽闲虚空而并不显得浮华;情貌畅然好像很高兴!有所动是出于不得已!他的容色如同水的蓄聚日见充盈,但心徳却日见精粹;心胸恢宏无崖,但又高放傲视而不可制驭;好像喜欢闭口缄默,但却是出于无心而忘言。把刑律作为主体,把礼仪作为辅助,凭借智慧审时度势,以道德为遵循的原则。把刑律作为主体,就是要任刑杀伐;把礼仪作为辅助,就是用作治世的辅助条规;凭借智慧审时度势,就是出于不得已而应付事物;把道德作为行动的原则,处世就好像与有足者一起登上小山丘那样容易,人们也真的会把他视为勤于行走的人。所以说人们所喜好的是浑然为一的,人们不喜好的也是浑然为的;那些同一的东西是浑一的,那些不同一的东西也是浑的。那些同一的东西跟自然同类,那些不同一的东西跟人同类。自然与人不可能相互对立而相互超越,具有这种认识的人就叫作“真人”。

5.答案:1.B;

2.①希望友人杀敌报国,建功立业。词人希望友人在秋高气爽、草长马肥之时面对敌人袭扰、边塞吃紧的危难局势,能够驰骋疆场,打击敌人,勇立战功。②希望友人在襄阳大显身手,以历史先贤为榜样。词人列举襄阳的著名人物,一方面激励友人襄阳是大有作为之处,另一方面表明那已成为历史陈迹,现在要靠友人大展才华。③告诫友人不要学那些靠巧言利舌爬上高位的人。结句词人语重心长,谆谆叮嘱,“莫将一片广长舌,博取封侯”,不要凭着一条长舌,去博取官爵厚禄。表现了词人对功名的态度,也是词人对朋友的告诫。

解析:1.本题为综合考查题,考查对诗句内容、技巧以及情感的把握。B项,“比喻、借代的修辞手法”错,应是拟人的修辞手法,“塞云愁”的“愁”是拟人的情态。

2.本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。本题要求分析“作者对友人殷殷的期望和告诫”,应结合诗句具体分析,点明期望什么、告诫什么。“跨征鞍,横战槊,上襄州。便匹马、蹴踏高秋”点明秋高气爽、草长马肥之时面对敌人袭扰、边塞吃紧的危难局势,“男儿若欲树功名,须向前头”表明希望友人能够驰骋疆场,打击敌人,勇立战功。“凤雏寒,龙骨朽”,是写历史人物,词人列举襄阳的著名人物,“蛟渚暗,鹿门幽”是历史陈迹,“阅人物、渺渺如沤”表明历史人物已经消逝,希望友人在襄阳大显身手,以历史先贤为榜样。“棋头已动,也须高著局心筹”是希望友人大展才华,有筹谋。最后一句表明词人的告诫,告诫友人不要凭着舌头博取功名,可以看出词人对朋友的关心。

6.答案:(1)少无适俗韵;性本爱丘山

(2)文质彬彬;然后君子

(3)在明明德;在亲民

解析:

7.答案:(1)D;(2)C;(3)A

解析:(1)目不识丁:形容人不识字。不学无术:没有学问,没有能力。根据“甚至”一词,此处所表达的意思应比“不通文墨”程度更深,用“目不识丁”更合适。信赖:信任并依靠。依赖:①依靠某种人或事物而不能自立或自给。②指各个事物或现象互为条件而不可分离。根据语境,此处是说孔子让别人信任的结论只有“修身”,用“信赖”更合适。建造:建筑;修建。锻铸:锻造和浇铸。根据语境,用“锻铸”更合适。名不副实:名称或名声与实际不相符;有名无实。名存实亡:名义上还有,实际上已经不存在。此处是说“‘即时打造、批量生产’的‘君子’”与实际不相称,用“名不副实”更合适。

(2)文中画线句有两处语病:一是语序不当,“不但”应放在“目标”后;二是搭配不当,“目标”和“做到”不搭配,可将“做到”改成“达到”“实现”。综合分析四个选项,C项修改最恰当。

(3)根据上文,“这一条”指代的是“修身”,再结合下文“没想到,竟变成了终点”,可知括号内所填句子以“修身”为主语,与上下文衔接更紧密。据此可排除B、C两项。比较A、D两项,A项与下文“没想到,竟变成了终点”之间的转折意味更浓,故A项更恰当。

8.答案:示例:现在,人类发展正处在一个由慢到快的转折点。如果用过去或现在的发展速度预测明天,会做出错误的判断。只有以指数级发展速度,才能正确预测人类未来的发展。

解析:解答本题,首先要审读题干要求,明确图表的内容。其次,分析曲线的特点,抓住曲线所体现的运行情况和发展趋势,着重抓曲线变化关键节点前后的数据变化。最后按照要求,组织语言作答。分析这条曲线应抓住关键时间节点“现在”,“现在”是人类发展的一个由慢到快的转折点。根据图中的文字可知,人类随着时间的发展,如果用过去或现在的发展速度预测明天,会做出错误的判断,只有以指数级发展速度预测明天的发展,才能做出正确预测。

9.答案:①句式杂糅删去“是概莫能外的”;②语序不当,将“传达”与“把握”互调;④成分残缺,在“曾多次”前加“它(该书)”;⑧用词不当,将“一成不变”改为“一直未变”(“始终如一”“一以贯之”或其他适当词语)

解析:要求仔细阅读材料,从语法和逻辑等角度进行认真分析。①处“……经典作品必然会被……解读、改编与重塑”意思已经非常明确,但是其后又添了“是概莫能外的”,使句子变得杂糅。②处语序上应先“把握”再“传达”才符合逻辑。④处句子缺少主语,需要补充。⑧处“一成不变”带有贬义,不合语境,用词不当。

10.答案:【佳作展台】

教育之道,在德与行

爱尔兰诗人叶芝曾说:“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”此言得之。这“一把火”,燃起的是受教育者对生活的激情,驱散的是受教育者思想认识上的蒙昧。而燃起这把“火”的最好办法,莫过“德”“行”二字。所谓教育之道,即对个体以德育之,让个体以身行之。

“教育的唯一工作与全部工作可以总结在这一概念之中——道德。”赫尔巴特如是说。这位近代教育史上无人能与之比肩的教育家认为教育的最高境界是培养人的“内心自由、完善、仁慈、正义、公平”这五种道德观念。至于那些知识、技能的传授,则仅仅是“教”的基础。知识、技能只能够帮助人类生存,但道德却能让我们守护社会之秩序,维护人伦之美好,感受世界之光明。若只着眼于“技”而忽略了对“德”之化育,借用韩愈《师说》中的话,可谓“小学而大遗”,未见其明。

昔日蔡元培谈学生教育,对学生之“德”尤为重视:“若无德,则虽体魄智力发达,适足助其为恶。”在他看来,有德者因“技”而福泽他人,无德者因“技”而祸殃大众,因而教育不重“德”就是助人为恶。时至今日,先生之言犹在耳边,但社会有才而失德之事仍时有发生。如某演员重演技而轻艺德,学术不端,论文造假,最终不光给母校抹黑,更给中国博士教育带来极为负面的影响;如某科学家重科学技术而轻人伦道德,为求名利擅自进行基因编辑,给人类未来基因的纯洁性和生物医学伦理带来严重冲击……反思种种,无德之人固然可恨,但教育领域重“技”轻“德”之误区,更需扭转。

当然,育人以“德”,并非一时之功,不可一劳永逸,而是需要终身行之。“德”只是给我们明确了目标,指明了方向,想要真正成为有“德”之人,还需不断践行。因为君子之德,从来不在言而在行,“敏于事而慎于言”,方成君子。

德谟克利特亦言:“应该热心地致力于照道德行事,而不要空谈道德。”时刻以行动为先,以实践为要,才能实现我们教育的最高目的。全国劳模李万升退伍后从装卸工做起,到攒钱开副食店,再到后来建立自己的公司。饮水思源,致富后他热心公益,积极救助灾区和贫困儿童,终于实现了自我价值。一点一滴的实践,既促成了他事业的做大做强,又让他的“德”不再是空中楼阁,助其实现了兼济天下的宏愿。

沧海虽远,唯奋楫者常至;气力虽微,唯德高者独尊。若说“德”是指引人生方向的罗盘,那么“行”就是踏浪远行的引擎,以徳育之,以身行之,德行合一,才能最大功率地开动人生的大船,才能真切地实现行迩至远。

解析:材料中三则名言相互关联,都与修身立德有关。第一则名言的意思是:即使路程很近,不走也不会到达目的地;即使事情很小,不做就不会成功。第二则名言的意思是:如果没有道德,即使身强体壮、绝顶聪明,也只会助纣为虐、危害社会。第三则名言指出教育的目的是加强实践,健全精神,知行合一。综合来看,第一则名言强调行动、实践,第二则名言强调修养品德,第三则名言强调知行合一、全面发展。写作时要结合三则名言综合立意。

据此可从如下角度立意:①手脑双全,崇德笃行;②德行并举方为教育之目的;③“德”高“行”重;④明德正行,健康成长;等等。

PAGE

-

18

-

1.阅读下面的文字,完成下列各题。

不容否认,文化哲学已成为人类的一门“显学”。这与人类所处的时代息息相关。在传统农业社会,人类改造自然、征服自然的能力相对有限,使得人与自然的关系处于一个比较和谐的状态,哲学所思考的问题主要基于人与自然的关系而展开。但是随着人类征服自然的水平的提高,文化世界越来越取代自然世界成为人类生活的基本环境。人与文化的矛盾关系逐渐成为人类日常生活无法回避的课题。

文化哲学是关于人类文化现象的哲学思考,是对人类文化的总体性把握,它应回答的问题包括什么是文化、文化与自然的关系、文化与人的关系、文化与社会进步的关系、传统文化与现代文化的关系、文化的民族性与时代性等。学界一般认为,文化哲学兴起的标志是新康德主义。哲学所要面对的主要不是“已然”世界的问题,而是“未然”或者是“应然”世界的问题。“事实”的世界是科学要关注的对象,“价值”的世界才是哲学最需要关注的对象。例如在德国哲学家文德尔班看来,“哲学只有作为普遍有效的价值的科学才能继续存在”。在新康德主义思想家那里,核心价值诉求就在于从人类日新月异的文化世界中,确立人的价值的应有位置,切勿使人性消弭于喧嚣的文化世界中。德国哲学家齐美尔明确指出:“只有人才是文化的真正对象。”因此,文化在本质上是“人类的一种完善”。

人所以要反思文化,皆因为文化在其发展中,除了对人的肯定性价值外,还包含着对人的否定性因素。而文化的二重性说到底又是根源于人是灵与肉的二重性,及人类自我意识的内在矛盾。具体说来,人作为一种能动的存在,是通过自我意识的对象化来确证自身的,文化就是人类自我意识对象化的结果,通过文化,人确证了自己的本质存在。然而某种文化模式、文化规范一经形成,人类本质的各种丰富性潜能就有可能被规定于一种既定的文化形式中,从而形成了对人的丰富本质的否定。寻求永恒的超越意识,这是人的本性。因此,人类面对文化的否定性质,必然要诉诸一种抗争,而这种抗争首先应以对文化二重性的充分、全面的认识为前提。认识到了现实文化发展的这种双重本性,我们就能在实践中对于文化现实自觉投射一种反思与批判意识,在人类的成就与自信中清醒地看到存在的问题和危机,以使人类的文化实践减少盲目性,增加行为的自觉性。

人作为一种主体性存在,其文化创造不应是一种盲目的操作,一种现实文化实践要想成为自觉的文化而非随意的文化,就必须上升到哲学的高度加以反思;而一种哲学要想具有引领现实的力量而非虚幻的寄托,就必须进行文化的参与。

(摘编自邹广文《文化哲学及其构建》)

(1)下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(

)。

A.在传统农业社会里,人与自然的关系比较和谐,也不存在人与文化的矛盾关系。

B.文化的内容,文化与自然、人、社会进步的关系就是文化哲学应该关注的对象。

C.文化具有二重性,表现在对人的肯定与否定,根源于人类自我意识的内在矛盾。

D.文化哲学兴起的标志是新康德主义,其核心价值诉求在于确立人的价值的位置。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(

)。

A.首段从人类与自然的关系的角度,阐明文化哲学生成的原因,是论述的前提。

B.第二段侧重阐述文化哲学的内容、兴起和本质,回答“文化哲学是什么”的问题。

C.第三段紧承第二段,从人的角度重点阐述了人要反思文化的根源,是前文的递进。

D.文章对文化哲学的阐发是按“是什么——为什么——怎么办”的逻辑顺序展开的。

(3)根据原文内容,下列说法不正确的一项是(

)。

A.“已然”世界是被科学关注的“事实”世界,其不同于“未然”“应然”世界。

B.为减少文化实践中的盲目性,需要充分认识文化发展的特点,形成反思与批判。

C.文化是人确证自身本质存在的方式,但它的否定性大于肯定性,导致人要超越。

D.文化创造与哲学发展相辅相成,哲学助文化更加自觉,文化让哲学具有现实性。

2.阅读下面的文字,完成下列各题。

材料一:在中国文化符号中,受访者对“中医针灸”的认知度最高。俄罗斯受访者对“中医针灸”“丝绸之路”“泰山”3个文化符号认知度最高,对“火锅”“敦煌舞(飞天)”“莫言”3个文化符号认知度最低。印度、巴西、南非3国的受访者均对“算盘”“中医针灸”“汉服”3个文化符号认知度最高。认知度最低的3个文化符号中,印度受访者选择了“中庸”“和而不同”“川滇金丝猴”,南非受访者选择了“敦煌舞(飞天)”“孙悟空”“中庸”,巴西受访者选择了“川滇金丝猴”“篆刻”“中庸”。

在文明互鉴、民心相通战略的推动下,金砖国家青年对中国文化的认知度增加、好感度提升。在文化接触动机方面,信息获取和娱乐消遣成为接触中国文化的主要目的,伴随中国文化的社交需求成为新增长点。

受到地域、文化、传统、语言习惯、经济等多重因素的影响,受访者对中国文化符号的关注点和接触动机呈现差异化特征。文化内涵的丰厚程度在国际文化传播中有着双刃剑效应,深厚的文化底蕴使中国文化独具魅力,也会因为文化差异成为金砖国家民众认知中国文化的障碍。

调查发现,与旅游体验相关的艺术品和手工艺品、文化演出、旅游商品、影视节目等娱乐性文化产品,成为金砖国家青年最喜爱的中国文化产品类型;而具有中国哲学观念、社会样态抽象化表达的音乐、报纸杂志、书籍的选择意愿整体较低。

中国文化符号调查分类表

组别

初级难度

中级难度

高级难度

中国人物形象

孙杨

莫言

孙悟空

中国哲学观念

和而不同

中庸

气

中国艺术形态

篆刻

古琴

敦煌舞(飞天)

中国自然资源

西湖

川滇金丝猴

泰山

中国生活方式

火锅

汉服

算盘

中国人文资源

丝绸之路

中医针灸

二十四节气

金砖国家青年对中国文化产品类型喜爱程度调查统计表

(摘编自《金砖国家青年对中国文化认知调查》)

材料二:随着整个国际交流的拓展,青年人群是否对中国文化有认同感,是否有情感上的亲近性,是否有价值观上的默契和生活方式上的好奇心,这决定了中国文化世界传播的未来走向,因此在实施调查中,在调研对象构成上我们把目标人群锁定在了青年人群体。

从外国青年对中国文化整体认知程度来看,中国文化符号的接受度和熟悉度都正在被越来越多的外国人认可。中国人物在外国青年对中国文化符号认知的比例中是最低的。

对于英法美这些发达国家来讲,浅表层次的旅游已经不能满足他们对中国文化一种整体结构的认知需求了,他们对文化哲学认知意愿很强,会从更抽象、更深刻、门槛更高的文化内容着手认识中国。

在外国人认知中国文化的渠道选择方面,互联网(62.9%)成为首要信息渠道。调研发现社交圈中有中国人的受访者,中国文化认知指数为4.1分;社交圈中没有中国人的受访者,中国文化认知指数为3.6分。在移动互联网盛行的今天,人际传播仍然是文化传播的重要渠道,对于激发外国人认知中国文化具有重要的引导与扩散作用。

当前我们的对外传播中,行政为主导的文艺演出、现场节事活动比较多。但是线上的活动数量少,种类偏单一。

(摘编自《外国人对中国文化认知调研报告》)

材料三:埃及作家黑托尼认为,人类文明的发源从两大文明开始:一是包括法老文明和基督教、伊斯兰教、犹太教在内的地中海文明;另一个则是包括佛教、孔子哲学、道教的亚洲文明。尽管人们知道中华文明的存在,但由于语言、地理位置和文化差异,中国文化并没有被世界广泛认知,人们对其内涵的了解仍不深刻。

中国文化走出去,首先中国人要走出去。美国国家人文基金会主席利奇建议中国大力推动民间交往,他认为,政府的作用在于制定规则,人民之间的直接交往才最具有实质意义。推广当代文化要善用策略与资源,借助强大的民间力量,巩固和扩大文化发展的基础。

(摘编自《外国学者眼中的中国文化》)

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(

)。

A在中国众多不同的文化符号中,受访的金砖国家青年对中国人文资源中级难度的“中医针灸”认知度最高。

B.文化传播中,中国哲学观念中级难度的“中庸”,成为印度、巴西、南非3国的青年受访者认知度最低的文化符号之一。

C.信息获取和娱乐消遣成为金砖国家青年接触中国文化的主要目的,是因为中国文明互鉴、民心相通战略的推动。

D.中国人物在外国青年对中国文化符号认知的比例中是最低的,这说明我们在这一类别的传播力度上应加强。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)。

A.材料中的双刃剑效应是指中国文化内涵的丰厚程度在国际文化传播中既有正面的效应,也有负面的效应。

B印度、巴西南非受访者对中国手工艺品的喜爱程度是所调查文化产品类型中最高的,这说明这些国家跟中国文化差异最大。

C.从材料四中可知,选择外国青年作为调查对象,是因为外国青年人群的一些认知决定着中国文化世界传播的未来走向。

D.埃及作家黑托尼认为,作为亚洲文明的一部分的中华文明,因语言、地理等因素,其内涵尚未被世界深刻理解。

(3)根据材料,简要分析对外推广中国文化应采取的措施。

3.阅读下面的文字,完成下列小题。

凝固的《史记》

徐剑

大先生病入膏肓,时日无多了。那天,他精神出奇的好,突然撑起羸弱之躯,从病榻上坐起身来,对许广平道:“研墨,我要写信。”

许广平且喜且忧,说:“先生,还是我来代笔吧。”

“此信岂可代笔,”大先生摇了摇头,“这是写给静农兄的。”

何等要事,竟烦大先生病中亲笔?许广平连忙扶先生下床,至书案前,连忙研墨,铺好信笺,惟见大先生落座后挥毫,留下数行力透纸背的鲁体:“南阳画像,倘能得一全份,极望……”

许广平看后,心中泛起一阵酸楚。此距大先生去世,仅两个月。

鲁迅何以对南阳汉画情有独钟?我暗自忖度,大先生执拗于斯,决不仅仅是为中国版画谋寻出路,而是重返民族精神源头,寻找一种化繁为简、大拙至美的哲学之境,一股奇崛粗犷、野性灵动的上古气象,一扫文坛萎顿、低迷之风。

大风起兮,汉魂何在?我们迷失于何处?

其实,对于汉画的概念与形式,我并不陌生,且被浸淫多年。我创作室有一画师,弃传统勾线之法,挥笔泼墨于宣纸之上,如云,如雾,如潮,如泉,漫漶而不失控,墨浓却有层次,似汉非汉,似唐非唐。我常入其画室,观后,总觉得缺点什么。但并不妨碍彼在书画市场上大行其道,其亦以中国新汉画开山之人自许,大师性格显露,脾气见长。

也是这样八十年代的仲夏,吴冠中背着画箧,心事重重,走下洛阳龙门卢舍那大佛殿,竟无一点留恋。蓦然回首,身后大佛仍是那张并不生动的脸,佛眸半睁,千年一笑,却笑不出一丝一靥的灿烂与大唐气象。吴冠中很失望。身临伊水,遥望秦地,彼不禁想起儿时背过的《秦风》:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长……”年近六旬的吴冠中正在寻求艺术之旅的盛年变法,可是他寻找了半个多世纪,艺术女神在何处?

“先生不妨去南阳看看。”龙门石窟博物馆馆长温玉成见吴冠中神情沮丧,建言道。

“卧龙岗?去看诸葛孔明隆中对?”生性孤高的吴冠中多少有点不屑。

“南阳有一个中国最早的汉画馆,建于三十年代。堪称汉王朝艺术集大成者,二千多尊石像,非常值得一看。”

“哦,”吴冠中沉吟着,“在北京有所风闻,有的拓片亦见过,那就走一趟吧。”

吴冠中背上画箧,登上了洛阳开往南阳的长途班车。

二十世纪最后一位大师走进南阳盆地,走进汉画馆,亦步入自己的涅槃之旅。

“这才是我想要的东西。”吴冠中流连忘返,击节感叹。南阳汉画馆果然平地吹来一股凌厉的汉风,其艺术魂魄太博大了:既有力拔山河气盖世兮的力量之美、野性之美,更有一种删繁就简、大巧若拙的线条之美,寥寥几笔,便勾勒出人物世相百态,飞鸟禽兽,栩栩如生。

吴冠中支起画架,就着汉画馆里并不透亮的灯光,如痴如醉地临摹起来。

乙未年仲夏,前度徐郎今又来。不得不承认,面对汉画像石垒成的大门时,二十年间,从同事积累得来的汉画知识储备,都在那一刻,被彻底颠覆了。大风起兮,一股艺术汉风扑面而来:左门柱上之青龙,右门柱上的白虎,上阙衔着辅首门环的朱雀,仿佛于瞬间御风而起,直上云间,仰天长啸,或藏雷纳电,或云谲波诡,或惊天动地。

我可以想见鲁迅第一次翻阅南阳汉画拓片时的惊讶神情,我也毫不怀疑吴冠中第一次面对石像涌动于心的巨澜。汉代南阳的帝王将相、汉儒先贤、达官显贵、缵缨之族,用永不风化腐烂的青石,留住了生前骄奢淫逸、繁华一梦、长生不老、羽化成仙的不朽与记忆。而制作者却是一群默默无闻的民间大工匠,一钎一锤一钻一刻,与太史公一点一划一字一句,异曲同工,风流趋同,而且更有世俗味,烟火气。石像上的故事、人物,仿佛就是凝固的《史记》,不著一字,却尽占风骚。

西门豹除巫治邺、二桃杀三士、梁女传、鸿门宴等耳熟能详的典故和人物,端详之际,依旧有温度,呼之欲出。然而,南阳汉画馆最打动我的,还是那些有人间烟火气的石雕像,捕鱼、狩猎、田猎、弋射,舞百乐戏、斗鸡、讲学、丧葬出行,以及跳丸吐火、长袖舞、倒立、乐舞、踏鼓舞等,简直就是一部大汉王朝的民俗百科全书,在领略汉代简约粗犷艺术之美时,其服式民俗风情皆巨献于前。

许多年后,吴冠中仍念念不忘南阳之行:“汉画馆的欢乐让我忘记了龙门的怅惘。”他对这股汉风对自己艺术之旅的洗尘、洗心,感慨万千。吴冠中伫立于东西方艺术的巅峰上,最终蜕变化蝶,南阳汉画馆的轨迹清晰可观。我的同事,自恋为新汉画大家,却反其道行之,终不得开悟。而大先生一生吸吮的是南阳汉画的奇崛与力量,临终之时,摆放在他枕边的竟是那位勇士斗牛伏虎的拓片,他就是这样一位敢于直面惨淡人生和敢于正视淋漓鲜血的猛士。

大风起兮云飞扬。我仿佛看到大先生踽踽独行在莽原上,俯瞰乾坤,睥睨凡尘,大声喊道:“谁配做我的敌人?!”

(1)下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(

)。

A.文章开篇运用语言、动作等描写手法,生动传神地再现了鲁迅逝世前对南阳汉画殷切关注的情景,极富感染力。

B.第九段引用《诗经·秦风》中的句子,非常契合吴冠中当时谋求艺术创新而不得的苦闷失意、彷徨无助的心情。

C.吴冠中成为二十世纪最后一位大师,完全得益于南阳汉画的艺术启迪和他自身的悟性与努力,与西方艺术并无关系。

D.文章多用四字词语和文言词汇,长句短句交错,整句散句结合,既古朴典雅又灵动别致,具有独特的语言魅力。

(2)文中多处运用对比手法,请选择三处简要赏析。

(3)本文以“凝固的《史记》”为题意蕴丰富,请结合文章内容进行探究。

4.阅读下面的文言文,完成下列各题。

大宗师

知天之所为,知人之所为者,至矣。虽然,有患。夫知有所待而后当,其所待者特未定也。庸讵知吾所谓天之非人乎?所谓人之非天乎?

且有真人而后有真知。何谓真人?古之真人,不逆寡,不雄成,不谟士。若然者,过而弗悔,当而不自得也。若然者,登高不粟,入水不濡,入火不热。是知之能登假于道者也若此。

古之真人,其寝不梦,其觉无忧,其食不甘,其息深深。真人之息以踵众人之息以喉屈服者其嗌言若哇其耆欲深者其天机浅。

古之真人,不知说生,不知恶死;其出不诉,其入不距;翛然而往,翛然而来而已矣。不忘其所始,不求其所终;受而喜之,忘而复之,是之谓不以心捐道,不以人助天。是之谓真人。若然者,其心志,其容寂,其颡頯;凄然似秋,暖然似春,喜怒通四时,与物有宜而莫知其极。故圣人之用兵也,亡国而不失人心;利泽施乎万世,不为爱人。行名失己,非士也;亡身不真,非役人也。若狐不偕、务光、伯夷、叔齐、箕子、胥余、纪他、申徒狄,是役人之役,适人之适,而不自适其适者也。

古之真人,其状义而不朋,若不足而不承;与乎其觚而不坚也,张乎其虚而不华也;邴邴乎其似喜乎,崔乎其不得已乎!滀乎进我色也,与乎止我德也;厉乎其似世也!謷乎其未可制也;连乎其似好闭也,悗乎忘其言也。以刑为体,以礼为翼,以知为时,以德为循。以刑为体者,绰乎其杀也;以礼为翼者,所以行于世也;以知为时者,不得已于事也;以德为循者,言其与有足者至于丘也,而人真以为勤行者也。故其好之也一,其弗好之也一。其一也一,其不一也一。其一与天为徒,其不一与人为徒。天与人不相胜也,是之谓真人。

(节选自《庄子·大宗师》,有删改)

1.下列对文中画框部分的断句,正确的一项是(

)。

A.真人之息/以踵众人之息/以喉屈服者/其嗌言若哇/其耆欲深者/其天机浅

B.真人之息以踵/众人之息以喉/屈服者/其嗌言若哇/其耆欲深者/其天机浅

C.真人之息以踵/众人之息以喉/屈服者其嗌言/若哇其耆/欲深者/其天机浅

D.真人之息/以踵众人之息以喉/屈服者其嗌/言若哇其耆/欲深者其天机浅

2.下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是(

)。

A.“宗师”的“宗”为“万物之宗”的“宗”,即万物的主宰。“师”是天地万物所效法的对象。

B.有所待,有所依凭。庄子认为人们的认识和了解都离不开认识、了解的对象。

C.狐不偕为尧时贤人,尧让天下于他而不受,投河而死。务光为舜时人,汤要让帝位给他,他不接受,负石沉水而死。

D.伯夷、叔齐是商末孤竹君的两个儿子,父死兄弟相让,武王伐纣,二人叩马而谏,武王不从,遂隐居首阳山,不食周粟,最后饿死。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)。

A.庄子用浪漫、神妙的笔法向我们直接阐述了真人的特征。庄子的“真”强调的是追求精神上的相对自由。

B.真人的表现从内在德行的角度来说,不以众欺寡,不居功自傲,不思虑图谋,不为过懊悔,不为赢得意。

C.真人不在乎生死,无拘无束地面对自然中的一切,从内心上忘记了周围的一切,容颜淡漠安闲。

D.在论述了真人的生活态度和精神世界后,庄子把“古之真人”概括为“天与人不相胜也”。

4.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)受而喜之,忘而复之,是之谓不以心捐道,不以人助天。是之谓真人。

(2)其一与天为徒,其不一与人为徒。天与人不相胜也,是之谓真人。

5.庄子进行说理时,善于运用对比的手法把道理说得清楚明白。试结合本文举例说明。

5.阅读下面这首宋词,完成下列各题。

上西平·送陈舍人

吴泳①

跨征鞍,横战槊,上襄州②。便匹马、蹴踏高秋。芙蓉未折,笛声吹起塞云愁。男儿若欲树功名,须向前头。

凤雏寒,龙骨朽,蛟渚暗,鹿门幽。阅人物、渺渺如沤。棋头已动,也须高著③局心筹。莫将一片广长舌,博取封侯。

【注】①吴泳:字叔永,南宋潼川人,关心国事,正直敢言,不避权贵。②襄州:襄阳,位于湖北西北,地处汉水中游,属南阳盆地边缘,当时处在宋金对峙的前线。③高著:高明的招数。

1.下列对这首词的理解,不恰当的一项是(

)

A.“跨征鞍,横战槊”塑造了一副“横槊立马”的出征形象,用“征”“战”分别形容“鞍”和“槊”,制造出紧张的战斗气氛。

B.“芙蓉未折”表明正是荷花盛开的季节,“笛声”借指战争,“塞云”代指战云,此句运用比喻、借代的修辞手法表现敌人袭扰带来的危急。

C.下片点到了襄阳历史上的四个著名人物,庞统、诸葛亮、邓遐、孟浩然,表明襄阳是大有作为的地方。

D.“棋头”有双重意思,一即“旗头”,旗的顶端,队前掌旗的人,借指军队;一指弈棋,暗指战事。

2.这是一首送友人赴任的词,寄托了词人对友人殷殷的期望和告诫请结合词句具体分析。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《归园田居》中“______________,______________”两句表露了作者清高孤傲、与世不合的性格,为全诗定下一个基调。

(2)《论语·雍也》表达文采和质朴,配合适当,才是个君子的句子是:______________,______________。

(3)《礼记》中《大学之道》一章概括了“修身为本”的三纲是“______________,______________,在止于至善”。

7.阅读下面的文字,完成下列各题。

儒家学派的创始人孔子一生“修身”,他主张并践行的做人要做君子、不做小人,成为儒家对后世的遗嘱。国人中,即使有人不通文墨,甚至____________,也乐于被人称为“君子”,而绝不愿意被人看作“小人”。由此,儒家的遗嘱,也就变成了整个中国文化的主要遗嘱。

其实,孔子完整的人生规划是“修身、齐家、治国、平天下”,但一辈子下来,不但“治国、平天下”的目标自己没有做到,讲给别人听也等于对牛弹琴。其十余年奔走于一个个政治集团之间,却并无成效。回来一看,亲人的离世使“齐家”也成了一种自嘲。最后,他唯一能抓住的,只有“修身”。因此,他真正实践了、可让别人____________的结论,也只有这一条。(

),没想到,竟变成了终点。不错,做人,是永恒的起点,也是永恒的终点。因为与人人有关,所以能够代代感应,成为有效遗嘱。

做君子、不做小人,这是一种永不止息的人格动员,它使多数社会成员经常发觉自己与君子的差距,然后择善而从,产生对高山景行的向往。人生就是一个不断“修身”、____________人格的过程,而“即时打造、批量生产”的“君子”,肯定____________。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(

)

A.目不识丁

依赖

建造

名不副实B.不学无术

依赖

锻铸

名存实亡

C.不学无术

信赖

建造

名存实亡D.目不识丁

信赖

锻铸

名不副实

(2)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(

)

A.“治国、平天下”的目标不但自己没有做到,讲给别人听也等于对牛弹琴。

B.不但“治国、平天下”的目标自己没有达到,讲给别人听也等于对牛弹琴。

C.“治国、平天下”的目标不但自己没有达到,讲给别人听也等于对牛弹琴。

D.不但“治国、平天下”的目标自己没有实现,讲给别人听也等于对牛弹琴。

(3)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(

)

A.“修身”本是他规划的起点

B.他规划的起点本来是“修身”

C.作为他规划的起点的是“修身”

D.“修身”作为他规划的起点

8.下面是一幅关于“人类发展预估”的图示,请把此图转写成一段文字介绍,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过80个字。

9.下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并做修改,使语言表达准确流畅。

①西方的莎翁名剧,我国的四大名著这样的经典作品必然会被后世反复解读、改编与重塑是概莫能外的,②但是,对经典作品的改编必须准确传达和把握原著的精神实质。③在当代社会,最常见的名著改编行为是影视剧创作。④以《西游记》为例,20世纪以来曾多次被推向影视屏幕。⑤动画片《大闹天宫》、戏曲片《三打白骨精》、电影《大话西游》、不同版的电视剧《西游记》等,都改变着人们对《西游记》的固有认知,⑥孙悟空在造反英雄、儿童偶像和后现代情圣等形象之间穿梭变化着。⑦但是,正如孙悟空固然有七十二变,他对自由平等的向往以及疾恶如仇、积极乐观的英雄气概没有变一样,名著改编固然会随着时代的发展、人们观念的变化而不断呈现出新风貌,⑧但名著固有的优秀精神品格和艺术风格则是一成不变的。

10.阅读下面的材料,根据要求写作。

①道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。

——荀子

②若无德,则虽体魄智力发达,适足助其为恶。

——蔡元培

③手脑双全,是创造教育的目的。

——陶行知

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:(1)C;(2)D;(3)C

解析:(1)A项,“在传统农业社会里……不存在人与文化的矛盾关系”说法错误,从“哲学所思考的问题主要基于人与自然的关系而展开”中的“主要基于”可看出,传统农业社会里人与文化的矛盾关系仍存在,只是不是主要的矛盾关系。B项,文化哲学所关注的还有“传统文化与现代文化的关系、文化的民族性与时代性”等。D项,“文化哲学兴起的标志是新康德主义”说法不符合原文,文中说的是“学界一般认为,文化哲学兴起的标志是新康德主义”。

(2)D项,“文章对文化哲学的阐发是按‘是什么——为什么——怎么办’的逻辑顺序展开的”分析错误,材料没有讲“怎么办”的问题。

(3)C项“否定性大于肯定性”说法错误,属于无中生有。原文只讲了肯定性与否定性并存。

2.答案:(1)C;(2)B;

(3)①纠正文化推广方式与接触渠道偏好错位。当前我们的对外传播中,较多的是行政为主导的文艺演出、现场节事活动,而外国人更倾向于通过互联网参与、了解中国文化活动。因此,应把互联网作为中国对外文化传播的主要渠道。②增强对外文化传播的国别意识,强化传播的对象化。英法美等发达国家对中国文化哲学认知意愿很强,金砖国家则对中国娱乐性的文化更感兴趣。③加强中国和外国之间的民间交流。人际传播仍然是文化传播的重要渠道,对于激发外国人认知中国文化具有重要的引导与扩散作用。

解析:(1)C项,因果关系牵强,从原文看,金砖国家青年接触中国文化的动机与中国文明互鉴、民心相通战略没有直接的、必然的因果关系。

(2)B项,“这说明这些国家跟中国文化差异最大”是无中生有,原文中无此信息。

3.答案:(1)C;

(2)①龙门石窟与南阳汉画(或“吴冠中对龙门石窟和南阳汉画馆的不同态度”)对比,表现了龙门大佛的毫无生气与南阳汉画的凌厉博大。②“我的同事”自高自大、终不开悟与吴冠中勇于创新、蜕变化蝶对比,表达了我对“我的同事”的鄙夷不屑和对吴冠中由衷敬佩。③吴冠中对南阳汉画馆前后态度的对比,表现了吴冠中的孤高、率真以及实事求是、眼光独到。

(3)①南阳汉画用永不风化的青石,留住了不朽与记忆,内容丰富,人物生动,展现了汉画的力量之美、野性之美,如《史记》般不朽。②鲁迅对重返民族精神源头的不懈追求,对汉画那种奇崛粗犷、野性灵动的上古气象的凌厉之风的追求,以及其不屈的斗士(如猛士般的)精神,如《史记》般不朽。③吴冠中在南阳汉画的艺术滋养下成长为一代大师,其人其画必将载入史册,流传后世。

解析:(1)“完全得益于”“与西方艺术并无关系”表述过于绝对,于文无据。

(2)文中“我创作室有一画师,弃传统勾线之法,挥笔泼墨于宣纸之上,如云,如雾,如潮,如泉,漫漶而不失控,墨浓却有层次,似汉非汉,似唐非唐。我常入其画室,观后,总觉得缺点什么。但并不妨碍彼在书画市场上大行其道,其亦以中国新汉画开山之人自许,大师性格显露,脾气见长。”“我的同事,自恋为新汉画大家,却反其道行之,终不得开悟。”“吴冠中伫立于东西方艺术的巅峰上,最终蜕变化蝶,南阳汉画馆的轨迹清晰可观。”这里用“我”对“我的同事”和对吴冠中不同态度的对比,“我的同事”自高自大、终不开悟与吴冠中勇于创新、蜕变化蝶对比,流露了作者对前者的鄙夷不屑和对后者由衷的敬佩。吴冠中对龙门石窟和南阳汉画馆的不同态度对比,表现了龙门大佛的毫无生气与南阳汉画的凌厉博大。表现在龙门石窟,“身后大佛仍是那张并不生动的脸,佛眸半睁,千年一笑,却笑不出一丝一靥的灿烂与大唐气象。”而南阳汉画,“汉代南阳的帝王将相、汉儒先贤、达官显贵、缵缨之族,用永不风化腐烂的青石,留住了生前骄奢淫逸、繁华一梦、长生不老、羽化成仙的不朽与记忆。”“而制作者却是一群默默无闻的民间大工匠,一钎一锤一钻一刻,与太史公一点一划一字一句,异曲同工,风流趋同,而且更有世俗味,烟火气。石像上的故事、人物,仿佛就是凝固的《史记》,不著一字,却尽占风骚。”还有,吴冠中对南阳汉画馆前后态度的对比,表现了吴冠中的孤高、率真以及实事求是、眼光独到。表现在“‘卧龙岗?去看诸葛孔明隆中对?’生性孤高的吴冠中多少有点不屑。”“我也毫不怀疑吴冠中第一次面对石像涌动于心的巨澜。”归纳整合即可。

(3)阅读全文,精读下面的句子,探究标题的意蕴。“南阳汉画馆果然平地吹来一股凌厉的汉风,其艺术魂魄太博大了:既有力拔山河气盖世兮的力量之美、野性之美,更有一种删繁就简、大巧若拙的线条之美,寥寥几笔,便勾勒出人物世相百态,飞鸟禽兽,栩栩如生。”“汉代南阳的帝王将相、汉儒先贤、达官显贵、缵缨之族,用永不风化腐烂的青石,留住了生前骄奢淫逸、繁华一梦、长生不老、羽化成仙的不朽与记忆。”“而制作者却是一群默默无闻的民间大工匠,一钎一锤一钻一刻,与太史公一点一划一字一句,异曲同工,风流趋同,而且更有世俗味,烟火气。石像上的故事、人物,仿佛就是凝固的《史记》,不著一字,却尽占风骚。”由此可知,标题“凝固的《史记》”本意是指南阳汉画用永不风化的青石,留住了不朽与记忆,内容丰富,人物生动,展现了汉画的力量之美、野性之美,如《史记》般不朽。“迅何以对南阳汉画情有独钟?我暗自忖度,大先生执拗于斯,决不仅仅是为中国版画谋寻出路,而是重返民族精神源头,寻找一种化繁为简、大拙至美的哲学之境,一股奇崛粗犷、野性灵动的上古气象,一扫文坛萎顿、低迷之风。”“大先生一生吸吮的是南阳汉画的奇崛与力量,临终之时,摆放在他枕边的竟是那位勇士斗牛伏虎的拓片,他就是这样一位敢于直面惨淡人生和敢于正视淋漓鲜血的猛士。”由此可探究标题的深层意蕴是:鲁迅对重返民族精神源头的不懈追求,对汉画那种奇崛粗犷、野性灵动的上古气象的凌厉之风的追求,以及其不屈的斗士(如猛士般的)精神,如《史记》般不朽。“他对这股汉风对自己艺术之旅的冼尘、洗心,感慨万千。吴冠中伫立于东西方艺术的巅峰上,最终蜕变化蝶,南阳汉画馆的轨迹清晰可观。”吴冠中在南阳汉画的艺术滋养下成长为一代大师,其人其画必将载入史册,流传后世。这也是标题的意蕴之一。本题分三点从汉化的本身特点,汉化对吴冠中的影响和鲁迅对幻化的追求方面回答即可。

4.答案:1.B;2.C;3.A

4.(1)承受什么际遇都欢欢喜喜,忘掉死生像是回到了自己的本源。这就叫作不用心智去损害大道,不用人为的因素去帮助自然。这就叫作“真人”。

(2)那些同一的东西跟自然同类,那些不同一的东西跟人同类。自然与人不可能相互对立而相互超越,具有这种认识的人就叫作“真人”。

5.本文中,在谈到“呼吸”时,庄子说,“真人之息以踵,众人之息以喉”;在谈到对待生死时,他又说,“古之真人,不知说生,不知恶死;其出不诉,其入不距”,并且这样的人“凄然似秋,暖然似春”等,通过这些对比,把“真人”的特点表现得非常鲜明。

解析:1.解答本题,在理解文意的基础上,可根据对偶句式“真人之息以踵”“众人之息以喉”和虚词“者”“其”进行断句。

2.“务光为舜时人”错,务光为商时人。

3.“追求精神上的相对自由”错,应该是“追求精神上的绝对自由”。

4.(1)“捐”,损害;“是之谓”是固定结构,“说的是”“这就是”的意思。

(2)“徒”指一类人,同类;“不相胜”应译为“不可能相互对立而相互超越”。

5.《庄子》的论辩艺术是其重要的特色之一,而高超的论辩艺术除了运用比喻等手法外,对比手法的运用也是其重要的手段之一。本题主要考查在理解文章大意基础上分析鉴赏对比手法,所以读懂文句含义是最关键的。

【参考译文】

知道天道自然运化之理,也知道人为的刑法礼义之迹,这就算是达到了认识的最高境界了。虽然这样,还是存在忧患。人们获得知识必须依赖于一定的条件,但这条件本身却是变化不定的。怎么知道我所说的天不是人呢?我所说的人不是天呢?

况且有了“真人”方才有真知。什么叫作“真人”呢?古时候的“真人”,不因为少而拒绝,不夸耀成功,不谋虑世事。像这样的人,事有差失而不懊悔,事情合宜而不自得;像这样的人,登上高处不战栗,下到水里不觉沾湿,进入火中不觉灼热。这是他的认识达到了大道的境界才能这样忘怀生死安危。

古时候的“真人”,他睡觉时不做梦,他醒来时不忧愁,他吃东西时不求甘美,他呼吸时深沉舒缓。“真人”呼吸凭借的是着地的脚跟,而一般人呼吸则只是靠的喉咙。爱争辩的人理屈词穷时,说话就像要呕吐一般吞吞吐吐。那些嗜好欲望太深的人,他们天然的灵性就迟钝。

古时候的“真人”,不懂得对生存感到欣喜,也不懂得厌恶死亡;出生不欣喜,入死不推辞;无拘无束地就走了,自由自在地又来了罢了。不忘记自己从哪儿来,也不寻求自己往哪儿去;承受什么际遇都欢欢喜喜,忘掉死生像是回到了自己的本源。这就叫作不用心智去损害大道,不用人为的因素去帮助自然。这就叫作“真人”。像这样的人,他的思想专一于道,他的容貌凝寂安闲,他的额头广大宽平;冷肃像秋天,温暖像春天,喜怒的变化如同四时的运转一样自然,与万物混同为一而又找不到冥合的迹象。所以古代圣人使用武力,灭掉敌国却不失掉敌国的民心;利益和恩泽广施于万世,却不是为了偏爱什么人。办事求名而失掉自身的本性,不是有识之士;丧失身躯却与自己的真性不符,不是能役使世人的人。像狐不偕、务光、伯夷、叔齐、萁子、胥余、纪他、申徒狄,这样的人都是被别人役使,使别人快活,而不能自求快活的人。

古代的“真人”,他的形象高大而不崩坏,好像有所不足却不愿受之于外;容与自得超群而并不固执,心胸宽闲虚空而并不显得浮华;情貌畅然好像很高兴!有所动是出于不得已!他的容色如同水的蓄聚日见充盈,但心徳却日见精粹;心胸恢宏无崖,但又高放傲视而不可制驭;好像喜欢闭口缄默,但却是出于无心而忘言。把刑律作为主体,把礼仪作为辅助,凭借智慧审时度势,以道德为遵循的原则。把刑律作为主体,就是要任刑杀伐;把礼仪作为辅助,就是用作治世的辅助条规;凭借智慧审时度势,就是出于不得已而应付事物;把道德作为行动的原则,处世就好像与有足者一起登上小山丘那样容易,人们也真的会把他视为勤于行走的人。所以说人们所喜好的是浑然为一的,人们不喜好的也是浑然为的;那些同一的东西是浑一的,那些不同一的东西也是浑的。那些同一的东西跟自然同类,那些不同一的东西跟人同类。自然与人不可能相互对立而相互超越,具有这种认识的人就叫作“真人”。

5.答案:1.B;

2.①希望友人杀敌报国,建功立业。词人希望友人在秋高气爽、草长马肥之时面对敌人袭扰、边塞吃紧的危难局势,能够驰骋疆场,打击敌人,勇立战功。②希望友人在襄阳大显身手,以历史先贤为榜样。词人列举襄阳的著名人物,一方面激励友人襄阳是大有作为之处,另一方面表明那已成为历史陈迹,现在要靠友人大展才华。③告诫友人不要学那些靠巧言利舌爬上高位的人。结句词人语重心长,谆谆叮嘱,“莫将一片广长舌,博取封侯”,不要凭着一条长舌,去博取官爵厚禄。表现了词人对功名的态度,也是词人对朋友的告诫。

解析:1.本题为综合考查题,考查对诗句内容、技巧以及情感的把握。B项,“比喻、借代的修辞手法”错,应是拟人的修辞手法,“塞云愁”的“愁”是拟人的情态。

2.本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。本题要求分析“作者对友人殷殷的期望和告诫”,应结合诗句具体分析,点明期望什么、告诫什么。“跨征鞍,横战槊,上襄州。便匹马、蹴踏高秋”点明秋高气爽、草长马肥之时面对敌人袭扰、边塞吃紧的危难局势,“男儿若欲树功名,须向前头”表明希望友人能够驰骋疆场,打击敌人,勇立战功。“凤雏寒,龙骨朽”,是写历史人物,词人列举襄阳的著名人物,“蛟渚暗,鹿门幽”是历史陈迹,“阅人物、渺渺如沤”表明历史人物已经消逝,希望友人在襄阳大显身手,以历史先贤为榜样。“棋头已动,也须高著局心筹”是希望友人大展才华,有筹谋。最后一句表明词人的告诫,告诫友人不要凭着舌头博取功名,可以看出词人对朋友的关心。

6.答案:(1)少无适俗韵;性本爱丘山

(2)文质彬彬;然后君子

(3)在明明德;在亲民

解析:

7.答案:(1)D;(2)C;(3)A

解析:(1)目不识丁:形容人不识字。不学无术:没有学问,没有能力。根据“甚至”一词,此处所表达的意思应比“不通文墨”程度更深,用“目不识丁”更合适。信赖:信任并依靠。依赖:①依靠某种人或事物而不能自立或自给。②指各个事物或现象互为条件而不可分离。根据语境,此处是说孔子让别人信任的结论只有“修身”,用“信赖”更合适。建造:建筑;修建。锻铸:锻造和浇铸。根据语境,用“锻铸”更合适。名不副实:名称或名声与实际不相符;有名无实。名存实亡:名义上还有,实际上已经不存在。此处是说“‘即时打造、批量生产’的‘君子’”与实际不相称,用“名不副实”更合适。

(2)文中画线句有两处语病:一是语序不当,“不但”应放在“目标”后;二是搭配不当,“目标”和“做到”不搭配,可将“做到”改成“达到”“实现”。综合分析四个选项,C项修改最恰当。

(3)根据上文,“这一条”指代的是“修身”,再结合下文“没想到,竟变成了终点”,可知括号内所填句子以“修身”为主语,与上下文衔接更紧密。据此可排除B、C两项。比较A、D两项,A项与下文“没想到,竟变成了终点”之间的转折意味更浓,故A项更恰当。

8.答案:示例:现在,人类发展正处在一个由慢到快的转折点。如果用过去或现在的发展速度预测明天,会做出错误的判断。只有以指数级发展速度,才能正确预测人类未来的发展。

解析:解答本题,首先要审读题干要求,明确图表的内容。其次,分析曲线的特点,抓住曲线所体现的运行情况和发展趋势,着重抓曲线变化关键节点前后的数据变化。最后按照要求,组织语言作答。分析这条曲线应抓住关键时间节点“现在”,“现在”是人类发展的一个由慢到快的转折点。根据图中的文字可知,人类随着时间的发展,如果用过去或现在的发展速度预测明天,会做出错误的判断,只有以指数级发展速度预测明天的发展,才能做出正确预测。

9.答案:①句式杂糅删去“是概莫能外的”;②语序不当,将“传达”与“把握”互调;④成分残缺,在“曾多次”前加“它(该书)”;⑧用词不当,将“一成不变”改为“一直未变”(“始终如一”“一以贯之”或其他适当词语)

解析:要求仔细阅读材料,从语法和逻辑等角度进行认真分析。①处“……经典作品必然会被……解读、改编与重塑”意思已经非常明确,但是其后又添了“是概莫能外的”,使句子变得杂糅。②处语序上应先“把握”再“传达”才符合逻辑。④处句子缺少主语,需要补充。⑧处“一成不变”带有贬义,不合语境,用词不当。

10.答案:【佳作展台】

教育之道,在德与行

爱尔兰诗人叶芝曾说:“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”此言得之。这“一把火”,燃起的是受教育者对生活的激情,驱散的是受教育者思想认识上的蒙昧。而燃起这把“火”的最好办法,莫过“德”“行”二字。所谓教育之道,即对个体以德育之,让个体以身行之。

“教育的唯一工作与全部工作可以总结在这一概念之中——道德。”赫尔巴特如是说。这位近代教育史上无人能与之比肩的教育家认为教育的最高境界是培养人的“内心自由、完善、仁慈、正义、公平”这五种道德观念。至于那些知识、技能的传授,则仅仅是“教”的基础。知识、技能只能够帮助人类生存,但道德却能让我们守护社会之秩序,维护人伦之美好,感受世界之光明。若只着眼于“技”而忽略了对“德”之化育,借用韩愈《师说》中的话,可谓“小学而大遗”,未见其明。

昔日蔡元培谈学生教育,对学生之“德”尤为重视:“若无德,则虽体魄智力发达,适足助其为恶。”在他看来,有德者因“技”而福泽他人,无德者因“技”而祸殃大众,因而教育不重“德”就是助人为恶。时至今日,先生之言犹在耳边,但社会有才而失德之事仍时有发生。如某演员重演技而轻艺德,学术不端,论文造假,最终不光给母校抹黑,更给中国博士教育带来极为负面的影响;如某科学家重科学技术而轻人伦道德,为求名利擅自进行基因编辑,给人类未来基因的纯洁性和生物医学伦理带来严重冲击……反思种种,无德之人固然可恨,但教育领域重“技”轻“德”之误区,更需扭转。

当然,育人以“德”,并非一时之功,不可一劳永逸,而是需要终身行之。“德”只是给我们明确了目标,指明了方向,想要真正成为有“德”之人,还需不断践行。因为君子之德,从来不在言而在行,“敏于事而慎于言”,方成君子。

德谟克利特亦言:“应该热心地致力于照道德行事,而不要空谈道德。”时刻以行动为先,以实践为要,才能实现我们教育的最高目的。全国劳模李万升退伍后从装卸工做起,到攒钱开副食店,再到后来建立自己的公司。饮水思源,致富后他热心公益,积极救助灾区和贫困儿童,终于实现了自我价值。一点一滴的实践,既促成了他事业的做大做强,又让他的“德”不再是空中楼阁,助其实现了兼济天下的宏愿。

沧海虽远,唯奋楫者常至;气力虽微,唯德高者独尊。若说“德”是指引人生方向的罗盘,那么“行”就是踏浪远行的引擎,以徳育之,以身行之,德行合一,才能最大功率地开动人生的大船,才能真切地实现行迩至远。

解析:材料中三则名言相互关联,都与修身立德有关。第一则名言的意思是:即使路程很近,不走也不会到达目的地;即使事情很小,不做就不会成功。第二则名言的意思是:如果没有道德,即使身强体壮、绝顶聪明,也只会助纣为虐、危害社会。第三则名言指出教育的目的是加强实践,健全精神,知行合一。综合来看,第一则名言强调行动、实践,第二则名言强调修养品德,第三则名言强调知行合一、全面发展。写作时要结合三则名言综合立意。

据此可从如下角度立意:①手脑双全,崇德笃行;②德行并举方为教育之目的;③“德”高“行”重;④明德正行,健康成长;等等。

PAGE

-

18

-