21.2 电磁波的海洋—人教版九年级物理全一册教学设计

文档属性

| 名称 | 21.2 电磁波的海洋—人教版九年级物理全一册教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 826.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-12-26 20:55:12 | ||

图片预览

文档简介

课题

《电磁波的海洋》

教材

人教版九年级物理教科书第二十一章第二节

课时

授课人

授课对象

教学内容分析

本节为初中物理九年级第二十一章第二节的内容。从总体来看,本章主要落实《课标》要求的“了解电磁波的应用及其对人类生活和社会发展的影响”,因此本节内容是本章的重点内容。

作为电磁学部分的最后一章,学生已经有了电磁感应等知识,并且学过了声波,这样学生了解电磁波的知识就有了一定的基础。学习完本节内容后又有利于学生理解后续学习的光纤通信、微波通信等内容。

本节内容主要是电磁波的产生、传播及应用。从学生身边应用到电磁波的事物讲起,让学生体会到了物理学与我们的生活息息相关,充分展示了物理的实用性、趣味性、实验性和科学性,进而激发了学生的求知欲,引起学生的思考,让学生对电磁波有初步了解,体现出“从生活到物理、从物理到生活”的思想。

相比之下,本节内容在概念的引入上比较直截了当,更注重物理知识的探究过程和学生获得知识的过程,因此需要通过演示实验让学生直观的感受电磁波的产生和传播,进而理解电磁波产生的原因和电磁波的传播。

学情分析

学生们虽然生活在电磁波的海洋里——收音机、电视机、移动电话等等都是靠电磁波来传递信息的,但电磁波是什么?它是怎样产生的?学生往往感到迷惑。由于学生先前学习过电磁波的传播需要介质,容易把电磁波的传播与声音的传播联系起来,错误的认为电磁波的传播也需要介质。这些错误的前概念为教学带来一定的困难,同时,这一节所讲的知识大部分是生活中的客观存在,但学生又无法用视觉、触觉去认识也给学生理解带来了一定的困难。

在学习电磁波的传播时,学生可以类比直观可见的水波的波长、波峰、波谷,能为学习看不见、摸不着的电磁波的相关概念带来正迁移,有助于本节内容的学习。

初三学生的理性思维迅速发展,拥有一定的把感性认识上升到理性认识的能力,同时也有一定的比较、分析、归纳的思维能力,这为本节学习做好了能力准备。

教学目标

知识与技能

1.

解释电磁波的产生原因;

2.

指出电磁波的传播不需要介质,并记忆电磁波在真空中的传播速度;

3.

知道电磁波波长、波速、频率的概念

4.

举例说明电磁波的存在,识别光是电磁波;

5.

再认电磁波的波谱,并能指明广播电视台的发射频率和波长;

6.

辨认电磁波的应用,并能说出其对人类生活和社会发展的价值。

过程与方法

1.

通过演示说明电磁波的存在,并解释电磁波的产生原因;

2.

通过演示实验指出电磁波能在真空中传播;

3.

通过观察图表,鉴别电磁波在不同波段有不同的作用。

情感态度与价值观

1.

通过学习电磁波的知识,承认科技为人类带来的便利,养成主动学习科学的习惯;

2.

通过课堂教学活动,激发学生对物理学科、自然奥秘的探索兴趣。

教学重难点

教学重点

1.

通过演示说明电磁波的存在,并解释电磁波的产生原因

2.

通过演示实验指出电磁波能在真空中传播

教学难点

1.

知道电磁波的传播不需要介质

2.

通过类比水波,掌握电磁波的波长、频率、波速

教学方法

本节课采用教师引导,学生参与的探究教学模式:

首先以学生生活中常用的无线电话为例引入电磁波,创设物理情景,激发学生的求知欲。在对电磁波进行进一步研究时,以收音机发出响声的实验、真空罩中的移动电话实验为主线,以探究活动为主要手段,利用教具通过多媒体设施展示实验现象,通过让学生直观感受到收音机发出的声音、真空罩中的手机能受到信号的实验现象,将感性认识上升到理性认识,从而突破教学重点。

再引导学生回忆水波,引导学生讨论水波与电磁波的相似之处,提高学生的类比能力、分析归纳能力,通过类比水波与声波的波长、波峰及波谷帮助学生理解电磁波的波长、波速、频率,从而突破教学难点。

本节内容以实验、讨论、分析交流、观察类比为主要学习方式,教师逐步设置问题引导学生思考、观察、探究,达到三维教学目标,提高学生的科学素养。

教学资源

电池一节、收音机一台、导线一根、真空罩一个、抽气机、手机两部、多媒体课件、网络视频

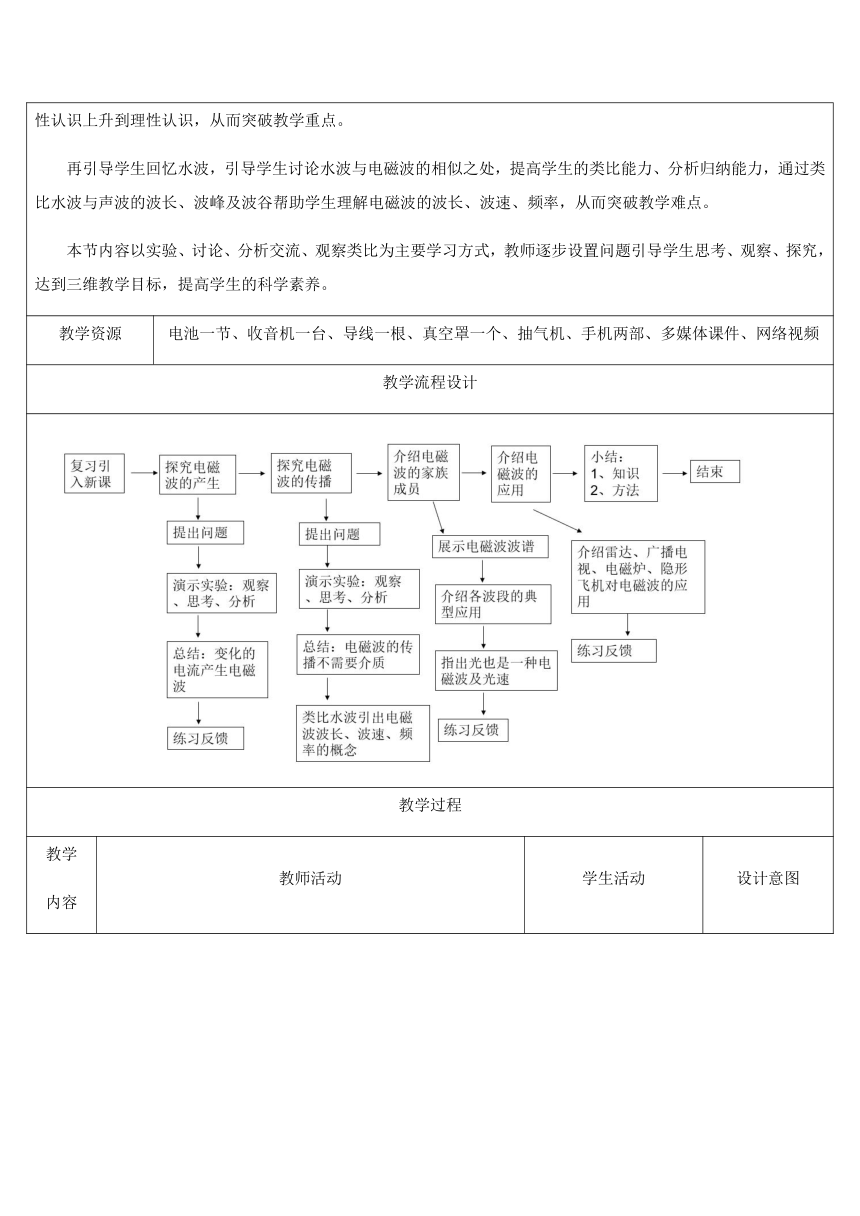

教学流程设计

教学过程

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

新课

引入

固定电话以电流为载体,将声音传播到了远方。移动电话之间没有电话线连接,它是靠什么传递信息的?

拍摄到的火星图片又是怎么传回到地球的呢?

由于电流的磁效应,我们有了另一种载体——电磁波。

移动电话、电视信号依靠电磁波传递信息。

思考、交流讨论。

了解我们平时听广播、看电视节目,广播中的声音、电视节目的影像等都是靠电磁波来传播信号的。

从学生熟知的事物入手来认识电磁波的存在,使学生有亲切感,调动学生的学习兴趣。

新课

教学

(一、电磁波的产生)

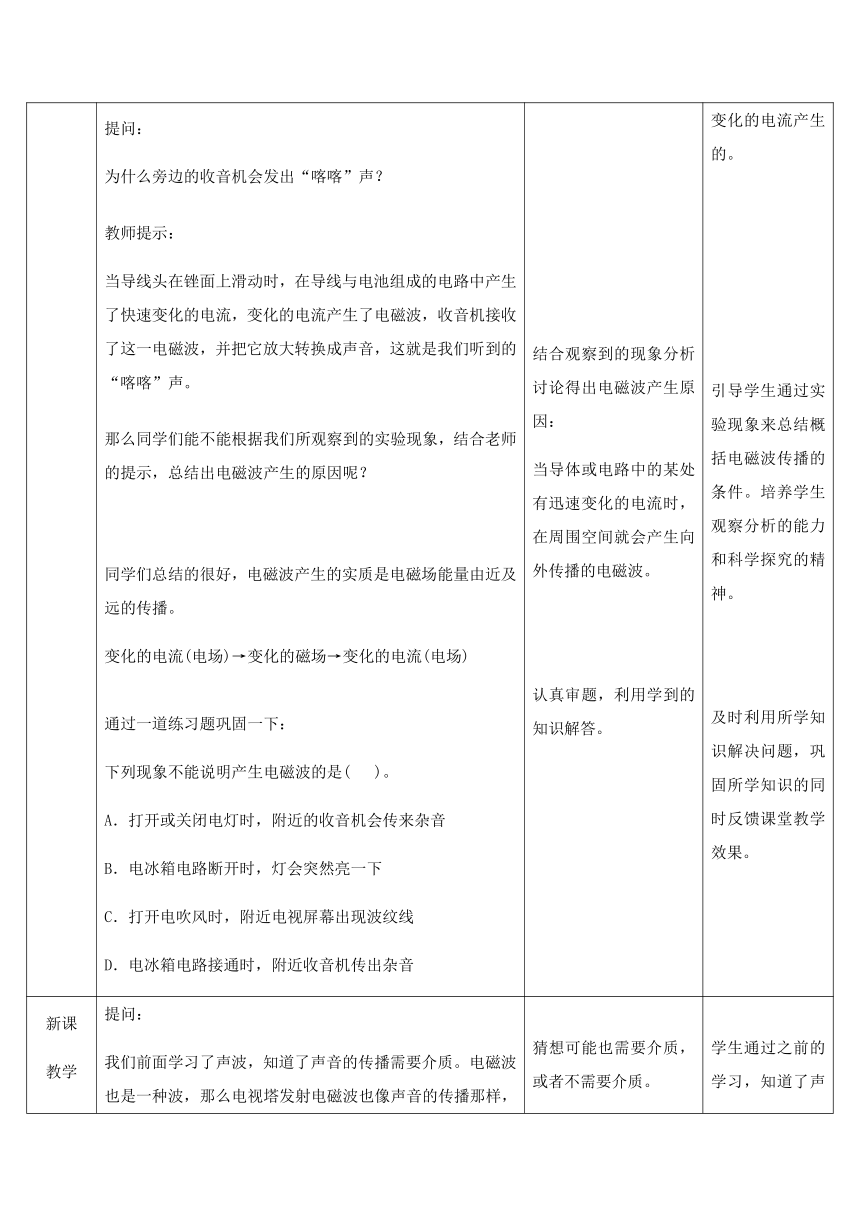

提问:

电磁波是怎么产生的呢?

演示:

打开一台收音机,取一节干电池和一根导线,拿到收音机附近。将导线的一端与电池的负极相连,再将导线的另一端与正极摩擦。

提问:

为什么旁边的收音机会发出“喀喀”声?

教师提示:

当导线头在锉面上滑动时,在导线与电池组成的电路中产生了快速变化的电流,变化的电流产生了电磁波,收音机接收了这一电磁波,并把它放大转换成声音,这就是我们听到的“喀喀”声。

那么同学们能不能根据我们所观察到的实验现象,结合老师的提示,总结出电磁波产生的原因呢?

同学们总结的很好,电磁波产生的实质是电磁场能量由近及远的传播。

变化的电流(电场)→变化的磁场→变化的电流(电场)

通过一道练习题巩固一下:

下列现象不能说明产生电磁波的是(

)。

A.打开或关闭电灯时,附近的收音机会传来杂音

B.电冰箱电路断开时,灯会突然亮一下

C.打开电吹风时,附近电视屏幕出现波纹线

D.电冰箱电路接通时,附近收音机传出杂音

认真观察实验现象,发现收音机在电池正负两极摩擦时发出了声音。

思考,交流讨论

结合观察到的现象分析讨论得出电磁波产生原因:

当导体或电路中的某处有迅速变化的电流时,在周围空间就会产生向外传播的电磁波。

认真审题,利用学到的知识解答。

电磁波是一种看不见、摸不到的东西。利用一台收音机和电池导线组成电路,让导线时断时续和电池负极相接触,让学生听见收音机里有“喀啦,喀啦”的声音,以此让学生体会电磁波是由变化的电流产生的。

引导学生通过实验现象来总结概括电磁波传播的条件。培养学生观察分析的能力和科学探究的精神。

及时利用所学知识解决问题,巩固所学知识的同时反馈课堂教学效果。

新课

教学

(二、电磁波是怎样传播的)

提问:

我们前面学习了声波,知道了声音的传播需要介质。电磁波也是一种波,那么电视塔发射电磁波也像声音的传播那样,需要介质吗?

演示:

把一个移动电话放入真空罩中,拨打这个手机的号码,看这个手机能否够收到此信号。

同学们观察到了什么现象?这说明了什么?我们可以得出什么结论?

月球上没有空气,声音无法传播。但是电磁波可以在真空中传播,所以宇航员在月球上用电磁波来通信。

与水波、声波的形成相似,电磁波虽然看不见、摸不到,但它确实是存在的,它能为我们传递各种信息。我们可以通过手机接受到的信号判断电磁波的存在,这种将看不见摸不着的东西转化为能看见的直观感受的方法叫做“转换法”,是物理研究中常用的一种方法。

同学们应该很熟悉水波吧。

在一列水波的传播中,凸起的最高处,叫做波峰;凹下的最低处,叫做波谷。每上下振次就完成一次全振动,就能形成一个波峰和一个波谷,相邻的两个波峰或者波谷的距离是一定的,这个距离称为波长。波在一秒内振动的次数,叫做频率。水波不停地向远处传播,用波速来描述波传播的快慢。

跟水波类似,电磁波也有自己的频率、波长和波速。

(1)波长(λ):邻近的两个波峰(或波谷)的距离。

单位:米

(2)频率(f):在1

s内有多少次波峰或波谷通过,波的频率就是多少。

单位:赫兹(Hz)

千赫(kHz)

兆赫(MHz)

(3)电磁波的波速(c):

科学测量表明,真空中电磁波的波速c=2.99792485×108m/s≈3×105km/s

不同频率(或不同波长)的电磁波的传播速度都相同,同时电磁波的波长、频率和波速,满足:

波速=波长×频率

即:

c

=λf

猜想可能也需要介质,或者不需要介质。

观察实验现象。

真空罩内的手机屏幕闪亮。说明真空罩中的移动电话收到罩外传给它的电磁波。

结论:

电磁波可以在真空中传播。

领会“转换法”的精神,明白看不见、摸不着的东西不代表不存在这一道理。

倾听并思考什么是波峰、波谷以及波长,熟练掌握波的相关概念。

类比常见的水波,将有关概念进行知识迁移,掌握电磁波的频率、波长和波速的概念。

学生通过之前的学习,知道了声音的传播需要介质,电磁波也是波,很容易使进行联想,自然而然的引出电磁波是怎样传播的这一问题。

通过实验得出电磁波的传播不需要介质,与声波形成对比,加深学生的印象。

电磁波看不见摸不着,但是手机确确实实接收到了信号,将看不见摸不着的东西转化为能看见的直观感受,便于学生接受。

与水波进行对比,帮助学生掌握电磁波的频率、波长和波速的概念,学生能自发的对已掌握的概念进行迁移,学生能够自主学习,体现了学生的主体地位。同时有利于加深学生对电磁波的频率、波长和波速概念的映像。

新课

讲授

(三、电磁波的家族成员)

电磁波是一个大家族

(1)电磁波按频率从高到低排列:

γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波

通常用于广播、电视和移动电话的是频率为数百千赫至数百兆赫的那一部分,就是无线电波。日常生活中的各种天线,有的是发射电磁波,有的是接收电磁波,我们生活中电磁波的海洋中。

电磁波的传播跟光一样,不需要介质,可以在真空中传播,且传播的速度也是c

=2.997

924

58

×108

m/s,是否有似曾相识的感觉?你能猜想得到什么?

没错,光就是一种电磁波。

下面通过一道练习题来巩固一下所学知识:

在电磁波家族中,红外线也是其中一员,红外线的传播速度等于电磁波的速度。如果能测得红外线传播某一段距离所用的时间,就可以根据电磁波的速度计算这段距离的长度,红外线测距仪就是根据这一原理设计的。用红外线测距仪对准某一目标,发出一束红外线,经目标反射后红外线返回仪器时又被探测到。仪器测得红外线往返时间为2.8×10-4

s,这时目标与仪器之间的距离是多少?

阅读书本了解电磁波的家族成员,知道日常生活中应用最广泛的是无线电波。

联想到光的传播速度,大胆猜想:光其实就是一种电磁波

结合所学内容分析作答解答:?=??/?=

(3×108m/s×2.8×10-4

s)/2=4.2

×104m

让学生体会到物理学确实与我们的生活息息相关,充分展示了物理的实用性、趣味性、实验性和科学性,进而激发学生的求知欲,引起学生的思考。

教师提醒光和电磁波的相似之处,引导学生进行猜想,让学生自己猜想出光可能是一种电磁波,体现了学生的主体地位。

及时通过练习题巩固学生所学知识,同时反馈该知识点的教学效果。

新课

讲授

(四、电磁波的应用)

1.

雷达工作依靠电磁波;

2.

广播和电视依靠电磁波传递信息;

3.

微波炉:表面和内部同时加热(水分子共振),

将电磁波的能量转化为食物的内能。

4.

隐形飞机:隐形飞机用的主要是吸收电磁波材料,它能减少飞机对电磁波反射,使雷达很难发现它;

了解人们对电磁波的应用,感受电磁波的使用给人类带来的影响。

学生通过阅读课本资料了解不同频率的电磁波的用途,培养学生的自学能力。

拓展

深化

现在集中使用的电器很多,如电冰箱、洗衣机、微波炉、空调,还有收音机、电视机、手机等,同学们知道哪些会发出电磁波吗?有什么事实支持你的看法?

思考、交流、讨论后回答严格意义上讲,这些电器工作时,都会发出电磁波,如:电视机、手机、电冰箱等工作时会对收音机信号造成干扰。

练习使用“转换法”通过可观测到的现象判断看不见、摸不着的物质是否存在。将所学的理论知识联系实际进行拓展应用,体现从物理走向社会的教学理念。

课堂

小结

1、

电磁波的产生:

2、

电磁波的传播:

3、

光是电磁波:

4、

电磁波的应用:

迅速变化的电流会在空间激起电磁波。

电磁波在真空中也能传播,波速大约是3×108m/s。

电磁波频率的单位是赫兹、千赫、兆赫

雷达、广播电视、微波炉、隐形飞机

教师提问,引导学生通过课堂小结,帮助学生梳理所学内容,巩固知识,使知识更具系统性

课后

作业

1.查阅资料或借助媒体,了解电磁波对人的危害有哪些。

2.查阅资料或借助媒体,了解隐形飞机机身的材料有什么特殊性?

课后完成作业

帮助学生巩固本节课所学内容,同时引导学生了解电磁波的应用给人类带来的影响,以此培养学生的科学素养。

教学评价

评估量表:

板书设计

§21.2

电磁波的海洋

一、电磁波的产生

导线中电流的迅速变化会在空间激起电磁波。

二、电磁波的传播

1.电磁波的参数

波长λ

:相邻两个波峰或波谷之间的距离;

频率

f

:由导体内每秒电流方向变化的次数决定;

波速c

:反映电磁波传播的快慢程度;

2.电磁波可在真空中传播。

真空中电磁波传播速度:c=3×108m/s

3.波长、频率和波速的关系:c=λf

三、电磁波的应用

雷达、广播电视、微波炉、隐形飞机

教学反思

通过本次教学,80%左右的学生通过评估量表认为自己对各个知识点的掌握达到了等级3.0以上,教学目标完成度较好。

在本次教学中,电磁波的产生及传播的演示实验取得了很好的教学效果,同学们通过实验直观的感受到实验现象,在老师的引导下将感性认识上升到理性认识,很好的明白了电磁波产生的原因及电磁波的传播不需要介质。同时,利用水波类比电磁波也很好的帮助学生掌握了电磁波的波长、波速等概念。总的来说,本次教学的成功之处在于很好的将学生的感性认识与理性认识结合了起来,帮助学生理解抽象概念。

本次教学的不足之处在于,在讲解微波炉、雷达时,由于有的学生平时没有接触过,同学们参与度不高,教学效果不太好。

在今后的教学中,应该继续发挥本次教学的成功,引导学生将感性认识上升到理性认识,同时,在举例讲解时多挑选学生熟悉、接触过的事物进行分析,以此调动学生的学习兴趣。

《电磁波的海洋》

教材

人教版九年级物理教科书第二十一章第二节

课时

授课人

授课对象

教学内容分析

本节为初中物理九年级第二十一章第二节的内容。从总体来看,本章主要落实《课标》要求的“了解电磁波的应用及其对人类生活和社会发展的影响”,因此本节内容是本章的重点内容。

作为电磁学部分的最后一章,学生已经有了电磁感应等知识,并且学过了声波,这样学生了解电磁波的知识就有了一定的基础。学习完本节内容后又有利于学生理解后续学习的光纤通信、微波通信等内容。

本节内容主要是电磁波的产生、传播及应用。从学生身边应用到电磁波的事物讲起,让学生体会到了物理学与我们的生活息息相关,充分展示了物理的实用性、趣味性、实验性和科学性,进而激发了学生的求知欲,引起学生的思考,让学生对电磁波有初步了解,体现出“从生活到物理、从物理到生活”的思想。

相比之下,本节内容在概念的引入上比较直截了当,更注重物理知识的探究过程和学生获得知识的过程,因此需要通过演示实验让学生直观的感受电磁波的产生和传播,进而理解电磁波产生的原因和电磁波的传播。

学情分析

学生们虽然生活在电磁波的海洋里——收音机、电视机、移动电话等等都是靠电磁波来传递信息的,但电磁波是什么?它是怎样产生的?学生往往感到迷惑。由于学生先前学习过电磁波的传播需要介质,容易把电磁波的传播与声音的传播联系起来,错误的认为电磁波的传播也需要介质。这些错误的前概念为教学带来一定的困难,同时,这一节所讲的知识大部分是生活中的客观存在,但学生又无法用视觉、触觉去认识也给学生理解带来了一定的困难。

在学习电磁波的传播时,学生可以类比直观可见的水波的波长、波峰、波谷,能为学习看不见、摸不着的电磁波的相关概念带来正迁移,有助于本节内容的学习。

初三学生的理性思维迅速发展,拥有一定的把感性认识上升到理性认识的能力,同时也有一定的比较、分析、归纳的思维能力,这为本节学习做好了能力准备。

教学目标

知识与技能

1.

解释电磁波的产生原因;

2.

指出电磁波的传播不需要介质,并记忆电磁波在真空中的传播速度;

3.

知道电磁波波长、波速、频率的概念

4.

举例说明电磁波的存在,识别光是电磁波;

5.

再认电磁波的波谱,并能指明广播电视台的发射频率和波长;

6.

辨认电磁波的应用,并能说出其对人类生活和社会发展的价值。

过程与方法

1.

通过演示说明电磁波的存在,并解释电磁波的产生原因;

2.

通过演示实验指出电磁波能在真空中传播;

3.

通过观察图表,鉴别电磁波在不同波段有不同的作用。

情感态度与价值观

1.

通过学习电磁波的知识,承认科技为人类带来的便利,养成主动学习科学的习惯;

2.

通过课堂教学活动,激发学生对物理学科、自然奥秘的探索兴趣。

教学重难点

教学重点

1.

通过演示说明电磁波的存在,并解释电磁波的产生原因

2.

通过演示实验指出电磁波能在真空中传播

教学难点

1.

知道电磁波的传播不需要介质

2.

通过类比水波,掌握电磁波的波长、频率、波速

教学方法

本节课采用教师引导,学生参与的探究教学模式:

首先以学生生活中常用的无线电话为例引入电磁波,创设物理情景,激发学生的求知欲。在对电磁波进行进一步研究时,以收音机发出响声的实验、真空罩中的移动电话实验为主线,以探究活动为主要手段,利用教具通过多媒体设施展示实验现象,通过让学生直观感受到收音机发出的声音、真空罩中的手机能受到信号的实验现象,将感性认识上升到理性认识,从而突破教学重点。

再引导学生回忆水波,引导学生讨论水波与电磁波的相似之处,提高学生的类比能力、分析归纳能力,通过类比水波与声波的波长、波峰及波谷帮助学生理解电磁波的波长、波速、频率,从而突破教学难点。

本节内容以实验、讨论、分析交流、观察类比为主要学习方式,教师逐步设置问题引导学生思考、观察、探究,达到三维教学目标,提高学生的科学素养。

教学资源

电池一节、收音机一台、导线一根、真空罩一个、抽气机、手机两部、多媒体课件、网络视频

教学流程设计

教学过程

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

新课

引入

固定电话以电流为载体,将声音传播到了远方。移动电话之间没有电话线连接,它是靠什么传递信息的?

拍摄到的火星图片又是怎么传回到地球的呢?

由于电流的磁效应,我们有了另一种载体——电磁波。

移动电话、电视信号依靠电磁波传递信息。

思考、交流讨论。

了解我们平时听广播、看电视节目,广播中的声音、电视节目的影像等都是靠电磁波来传播信号的。

从学生熟知的事物入手来认识电磁波的存在,使学生有亲切感,调动学生的学习兴趣。

新课

教学

(一、电磁波的产生)

提问:

电磁波是怎么产生的呢?

演示:

打开一台收音机,取一节干电池和一根导线,拿到收音机附近。将导线的一端与电池的负极相连,再将导线的另一端与正极摩擦。

提问:

为什么旁边的收音机会发出“喀喀”声?

教师提示:

当导线头在锉面上滑动时,在导线与电池组成的电路中产生了快速变化的电流,变化的电流产生了电磁波,收音机接收了这一电磁波,并把它放大转换成声音,这就是我们听到的“喀喀”声。

那么同学们能不能根据我们所观察到的实验现象,结合老师的提示,总结出电磁波产生的原因呢?

同学们总结的很好,电磁波产生的实质是电磁场能量由近及远的传播。

变化的电流(电场)→变化的磁场→变化的电流(电场)

通过一道练习题巩固一下:

下列现象不能说明产生电磁波的是(

)。

A.打开或关闭电灯时,附近的收音机会传来杂音

B.电冰箱电路断开时,灯会突然亮一下

C.打开电吹风时,附近电视屏幕出现波纹线

D.电冰箱电路接通时,附近收音机传出杂音

认真观察实验现象,发现收音机在电池正负两极摩擦时发出了声音。

思考,交流讨论

结合观察到的现象分析讨论得出电磁波产生原因:

当导体或电路中的某处有迅速变化的电流时,在周围空间就会产生向外传播的电磁波。

认真审题,利用学到的知识解答。

电磁波是一种看不见、摸不到的东西。利用一台收音机和电池导线组成电路,让导线时断时续和电池负极相接触,让学生听见收音机里有“喀啦,喀啦”的声音,以此让学生体会电磁波是由变化的电流产生的。

引导学生通过实验现象来总结概括电磁波传播的条件。培养学生观察分析的能力和科学探究的精神。

及时利用所学知识解决问题,巩固所学知识的同时反馈课堂教学效果。

新课

教学

(二、电磁波是怎样传播的)

提问:

我们前面学习了声波,知道了声音的传播需要介质。电磁波也是一种波,那么电视塔发射电磁波也像声音的传播那样,需要介质吗?

演示:

把一个移动电话放入真空罩中,拨打这个手机的号码,看这个手机能否够收到此信号。

同学们观察到了什么现象?这说明了什么?我们可以得出什么结论?

月球上没有空气,声音无法传播。但是电磁波可以在真空中传播,所以宇航员在月球上用电磁波来通信。

与水波、声波的形成相似,电磁波虽然看不见、摸不到,但它确实是存在的,它能为我们传递各种信息。我们可以通过手机接受到的信号判断电磁波的存在,这种将看不见摸不着的东西转化为能看见的直观感受的方法叫做“转换法”,是物理研究中常用的一种方法。

同学们应该很熟悉水波吧。

在一列水波的传播中,凸起的最高处,叫做波峰;凹下的最低处,叫做波谷。每上下振次就完成一次全振动,就能形成一个波峰和一个波谷,相邻的两个波峰或者波谷的距离是一定的,这个距离称为波长。波在一秒内振动的次数,叫做频率。水波不停地向远处传播,用波速来描述波传播的快慢。

跟水波类似,电磁波也有自己的频率、波长和波速。

(1)波长(λ):邻近的两个波峰(或波谷)的距离。

单位:米

(2)频率(f):在1

s内有多少次波峰或波谷通过,波的频率就是多少。

单位:赫兹(Hz)

千赫(kHz)

兆赫(MHz)

(3)电磁波的波速(c):

科学测量表明,真空中电磁波的波速c=2.99792485×108m/s≈3×105km/s

不同频率(或不同波长)的电磁波的传播速度都相同,同时电磁波的波长、频率和波速,满足:

波速=波长×频率

即:

c

=λf

猜想可能也需要介质,或者不需要介质。

观察实验现象。

真空罩内的手机屏幕闪亮。说明真空罩中的移动电话收到罩外传给它的电磁波。

结论:

电磁波可以在真空中传播。

领会“转换法”的精神,明白看不见、摸不着的东西不代表不存在这一道理。

倾听并思考什么是波峰、波谷以及波长,熟练掌握波的相关概念。

类比常见的水波,将有关概念进行知识迁移,掌握电磁波的频率、波长和波速的概念。

学生通过之前的学习,知道了声音的传播需要介质,电磁波也是波,很容易使进行联想,自然而然的引出电磁波是怎样传播的这一问题。

通过实验得出电磁波的传播不需要介质,与声波形成对比,加深学生的印象。

电磁波看不见摸不着,但是手机确确实实接收到了信号,将看不见摸不着的东西转化为能看见的直观感受,便于学生接受。

与水波进行对比,帮助学生掌握电磁波的频率、波长和波速的概念,学生能自发的对已掌握的概念进行迁移,学生能够自主学习,体现了学生的主体地位。同时有利于加深学生对电磁波的频率、波长和波速概念的映像。

新课

讲授

(三、电磁波的家族成员)

电磁波是一个大家族

(1)电磁波按频率从高到低排列:

γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波

通常用于广播、电视和移动电话的是频率为数百千赫至数百兆赫的那一部分,就是无线电波。日常生活中的各种天线,有的是发射电磁波,有的是接收电磁波,我们生活中电磁波的海洋中。

电磁波的传播跟光一样,不需要介质,可以在真空中传播,且传播的速度也是c

=2.997

924

58

×108

m/s,是否有似曾相识的感觉?你能猜想得到什么?

没错,光就是一种电磁波。

下面通过一道练习题来巩固一下所学知识:

在电磁波家族中,红外线也是其中一员,红外线的传播速度等于电磁波的速度。如果能测得红外线传播某一段距离所用的时间,就可以根据电磁波的速度计算这段距离的长度,红外线测距仪就是根据这一原理设计的。用红外线测距仪对准某一目标,发出一束红外线,经目标反射后红外线返回仪器时又被探测到。仪器测得红外线往返时间为2.8×10-4

s,这时目标与仪器之间的距离是多少?

阅读书本了解电磁波的家族成员,知道日常生活中应用最广泛的是无线电波。

联想到光的传播速度,大胆猜想:光其实就是一种电磁波

结合所学内容分析作答解答:?=??/?=

(3×108m/s×2.8×10-4

s)/2=4.2

×104m

让学生体会到物理学确实与我们的生活息息相关,充分展示了物理的实用性、趣味性、实验性和科学性,进而激发学生的求知欲,引起学生的思考。

教师提醒光和电磁波的相似之处,引导学生进行猜想,让学生自己猜想出光可能是一种电磁波,体现了学生的主体地位。

及时通过练习题巩固学生所学知识,同时反馈该知识点的教学效果。

新课

讲授

(四、电磁波的应用)

1.

雷达工作依靠电磁波;

2.

广播和电视依靠电磁波传递信息;

3.

微波炉:表面和内部同时加热(水分子共振),

将电磁波的能量转化为食物的内能。

4.

隐形飞机:隐形飞机用的主要是吸收电磁波材料,它能减少飞机对电磁波反射,使雷达很难发现它;

了解人们对电磁波的应用,感受电磁波的使用给人类带来的影响。

学生通过阅读课本资料了解不同频率的电磁波的用途,培养学生的自学能力。

拓展

深化

现在集中使用的电器很多,如电冰箱、洗衣机、微波炉、空调,还有收音机、电视机、手机等,同学们知道哪些会发出电磁波吗?有什么事实支持你的看法?

思考、交流、讨论后回答严格意义上讲,这些电器工作时,都会发出电磁波,如:电视机、手机、电冰箱等工作时会对收音机信号造成干扰。

练习使用“转换法”通过可观测到的现象判断看不见、摸不着的物质是否存在。将所学的理论知识联系实际进行拓展应用,体现从物理走向社会的教学理念。

课堂

小结

1、

电磁波的产生:

2、

电磁波的传播:

3、

光是电磁波:

4、

电磁波的应用:

迅速变化的电流会在空间激起电磁波。

电磁波在真空中也能传播,波速大约是3×108m/s。

电磁波频率的单位是赫兹、千赫、兆赫

雷达、广播电视、微波炉、隐形飞机

教师提问,引导学生通过课堂小结,帮助学生梳理所学内容,巩固知识,使知识更具系统性

课后

作业

1.查阅资料或借助媒体,了解电磁波对人的危害有哪些。

2.查阅资料或借助媒体,了解隐形飞机机身的材料有什么特殊性?

课后完成作业

帮助学生巩固本节课所学内容,同时引导学生了解电磁波的应用给人类带来的影响,以此培养学生的科学素养。

教学评价

评估量表:

板书设计

§21.2

电磁波的海洋

一、电磁波的产生

导线中电流的迅速变化会在空间激起电磁波。

二、电磁波的传播

1.电磁波的参数

波长λ

:相邻两个波峰或波谷之间的距离;

频率

f

:由导体内每秒电流方向变化的次数决定;

波速c

:反映电磁波传播的快慢程度;

2.电磁波可在真空中传播。

真空中电磁波传播速度:c=3×108m/s

3.波长、频率和波速的关系:c=λf

三、电磁波的应用

雷达、广播电视、微波炉、隐形飞机

教学反思

通过本次教学,80%左右的学生通过评估量表认为自己对各个知识点的掌握达到了等级3.0以上,教学目标完成度较好。

在本次教学中,电磁波的产生及传播的演示实验取得了很好的教学效果,同学们通过实验直观的感受到实验现象,在老师的引导下将感性认识上升到理性认识,很好的明白了电磁波产生的原因及电磁波的传播不需要介质。同时,利用水波类比电磁波也很好的帮助学生掌握了电磁波的波长、波速等概念。总的来说,本次教学的成功之处在于很好的将学生的感性认识与理性认识结合了起来,帮助学生理解抽象概念。

本次教学的不足之处在于,在讲解微波炉、雷达时,由于有的学生平时没有接触过,同学们参与度不高,教学效果不太好。

在今后的教学中,应该继续发挥本次教学的成功,引导学生将感性认识上升到理性认识,同时,在举例讲解时多挑选学生熟悉、接触过的事物进行分析,以此调动学生的学习兴趣。

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展