11.十六年前的回忆 教案

图片预览

文档简介

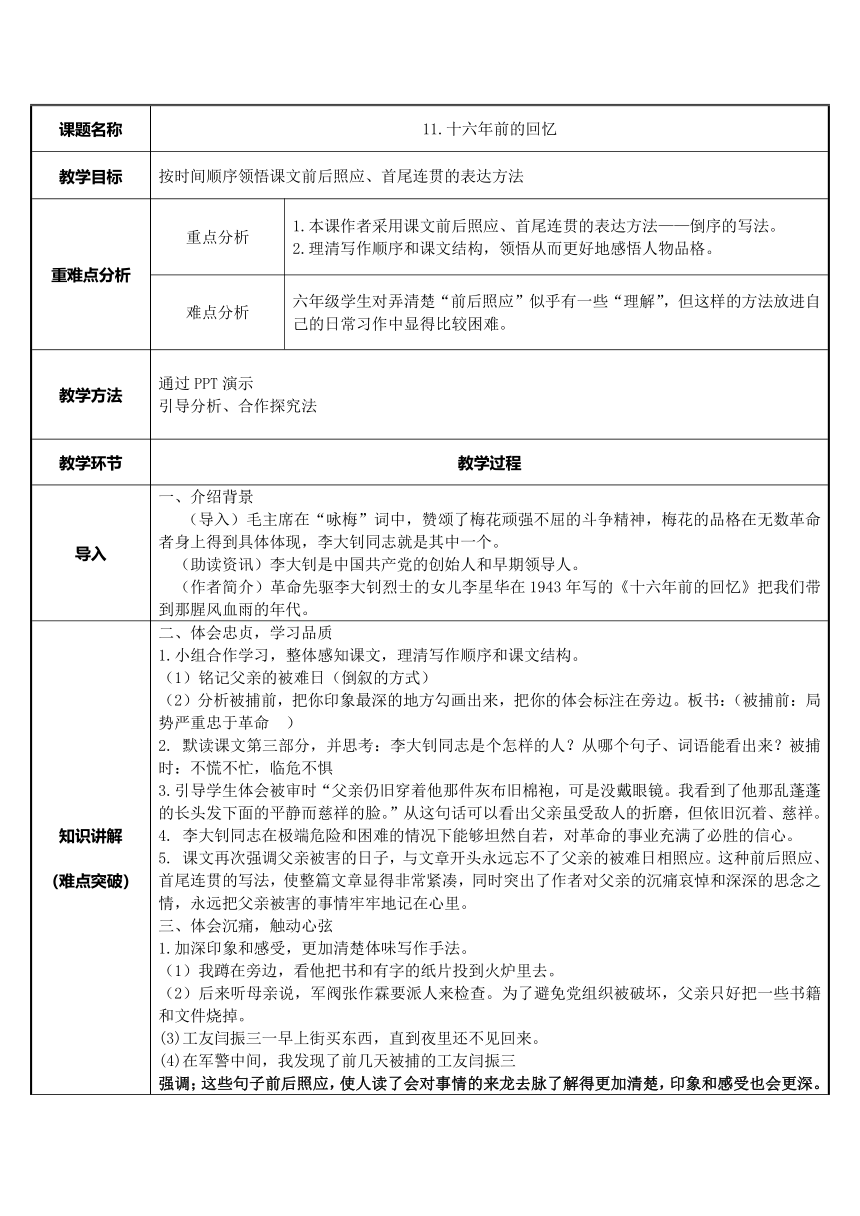

课题名称

11.十六年前的回忆

教学目标

按时间顺序领悟课文前后照应、首尾连贯的表达方法

重难点分析

重点分析

1.本课作者采用课文前后照应、首尾连贯的表达方法——倒序的写法。

2.理清写作顺序和课文结构,领悟从而更好地感悟人物品格。

难点分析

六年级学生对弄清楚“前后照应”似乎有一些“理解”,但这样的方法放进自己的日常习作中显得比较困难。

教学方法

通过PPT演示

引导分析、合作探究法

教学环节

教学过程

导入

一、介绍背景

(导入)毛主席在“咏梅”词中,赞颂了梅花顽强不屈的斗争精神,梅花的品格在无数革命者身上得到具体体现,李大钊同志就是其中一个。

(助读资讯)李大钊是中国共产党的创始人和早期领导人。

(作者简介)革命先驱李大钊烈士的女儿李星华在1943年写的《十六年前的回忆》把我们带到那腥风血雨的年代。

知识讲解

(难点突破)

二、体会忠贞,学习品质

1.小组合作学习,整体感知课文,理清写作顺序和课文结构。

(1)铭记父亲的被难日(倒叙的方式)

(2)分析被捕前,把你印象最深的地方勾画出来,把你的体会标注在旁边。板书:(被捕前:局势严重忠于革命 )

2. 默读课文第三部分,并思考:李大钊同志是个怎样的人?从哪个句子、词语能看出来?被捕时:不慌不忙,临危不惧

3.引导学生体会被审时“父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。”从这句话可以看出父亲虽受敌人的折磨,但依旧沉着、慈祥。

4. 李大钊同志在极端危险和困难的情况下能够坦然自若,对革命的事业充满了必胜的信心。

5. 课文再次强调父亲被害的日子,与文章开头永远忘不了父亲的被难日相照应。这种前后照应、首尾连贯的写法,使整篇文章显得非常紧凑,同时突出了作者对父亲的沉痛哀悼和深深的思念之情,永远把父亲被害的事情牢牢地记在心里。

三、体会沉痛,触动心弦

1.加深印象和感受,更加清楚体味写作手法。

(1)我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

(2)后来听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

(3)工友闫振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。

(4)在军警中间,我发现了前几天被捕的工友闫振三

强调;这些句子前后照应,使人读了会对事情的来龙去脉了解得更加清楚,印象和感受也会更深。

四、小结

五、作业

1.有感情地朗读全文。

课堂练习

(难点巩固)

2、按照要求写句子。

父亲坚决地对母亲说:“我是不能轻易离开北京的。”

(1)改写成转述句

(2)改成反问句

3、品读句子,完成后面的练习。

(1)父亲不慌不忙地从抽屉里取出一支闪亮的小手枪,就向外走。“不慌不忙”写出了李大钊 。

(2)父亲仍旧穿着他那件旧棉袍。可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长发下面的平静而慈祥的脸。

“ ”“ ”说明李大钊饱受折磨;“ ”写出他大义凛然,坚贞不屈;“ ”一词,则再次直接地表明了李大钊作为一个慈父的可亲形象。

4、阅读课文片段,回答问题。

局势越来越严重,父亲的工作也越来越紧张。他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲(坚定 坚决)地对母亲说∶“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”母亲(只能 只好 )不再说什么了。

(1)用“\”画去括号里不恰当的词语。

(2)“我哪能离开呢?”换一种说法: 。文中用反问句的好处是 。

(3)父亲的这段话写出了父亲( )品质。(多选)

A.自以为是 B.忠于革命 C.关心家庭 D.不畏牺牲 E.为革命献身

小结

作者是在父亲逝世十六周年时写的,通过回忆父亲被捕前、被捕时、被捕后、以及遇难后的沉痛心情,表达了作者对父亲的怀念,从而让我们认识了一个对亲人充满慈爱,对革命事业无限忠诚,对敌人顽强斗争、坚贞不屈的李大钊。课文首尾照应的写作方法,是文章联系更加紧密,把事情说得更加清楚。在今后我们也可以把这样的方法放进自己的习作中。

11.十六年前的回忆

教学目标

按时间顺序领悟课文前后照应、首尾连贯的表达方法

重难点分析

重点分析

1.本课作者采用课文前后照应、首尾连贯的表达方法——倒序的写法。

2.理清写作顺序和课文结构,领悟从而更好地感悟人物品格。

难点分析

六年级学生对弄清楚“前后照应”似乎有一些“理解”,但这样的方法放进自己的日常习作中显得比较困难。

教学方法

通过PPT演示

引导分析、合作探究法

教学环节

教学过程

导入

一、介绍背景

(导入)毛主席在“咏梅”词中,赞颂了梅花顽强不屈的斗争精神,梅花的品格在无数革命者身上得到具体体现,李大钊同志就是其中一个。

(助读资讯)李大钊是中国共产党的创始人和早期领导人。

(作者简介)革命先驱李大钊烈士的女儿李星华在1943年写的《十六年前的回忆》把我们带到那腥风血雨的年代。

知识讲解

(难点突破)

二、体会忠贞,学习品质

1.小组合作学习,整体感知课文,理清写作顺序和课文结构。

(1)铭记父亲的被难日(倒叙的方式)

(2)分析被捕前,把你印象最深的地方勾画出来,把你的体会标注在旁边。板书:(被捕前:局势严重忠于革命 )

2. 默读课文第三部分,并思考:李大钊同志是个怎样的人?从哪个句子、词语能看出来?被捕时:不慌不忙,临危不惧

3.引导学生体会被审时“父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。”从这句话可以看出父亲虽受敌人的折磨,但依旧沉着、慈祥。

4. 李大钊同志在极端危险和困难的情况下能够坦然自若,对革命的事业充满了必胜的信心。

5. 课文再次强调父亲被害的日子,与文章开头永远忘不了父亲的被难日相照应。这种前后照应、首尾连贯的写法,使整篇文章显得非常紧凑,同时突出了作者对父亲的沉痛哀悼和深深的思念之情,永远把父亲被害的事情牢牢地记在心里。

三、体会沉痛,触动心弦

1.加深印象和感受,更加清楚体味写作手法。

(1)我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

(2)后来听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

(3)工友闫振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。

(4)在军警中间,我发现了前几天被捕的工友闫振三

强调;这些句子前后照应,使人读了会对事情的来龙去脉了解得更加清楚,印象和感受也会更深。

四、小结

五、作业

1.有感情地朗读全文。

课堂练习

(难点巩固)

2、按照要求写句子。

父亲坚决地对母亲说:“我是不能轻易离开北京的。”

(1)改写成转述句

(2)改成反问句

3、品读句子,完成后面的练习。

(1)父亲不慌不忙地从抽屉里取出一支闪亮的小手枪,就向外走。“不慌不忙”写出了李大钊 。

(2)父亲仍旧穿着他那件旧棉袍。可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长发下面的平静而慈祥的脸。

“ ”“ ”说明李大钊饱受折磨;“ ”写出他大义凛然,坚贞不屈;“ ”一词,则再次直接地表明了李大钊作为一个慈父的可亲形象。

4、阅读课文片段,回答问题。

局势越来越严重,父亲的工作也越来越紧张。他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲(坚定 坚决)地对母亲说∶“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”母亲(只能 只好 )不再说什么了。

(1)用“\”画去括号里不恰当的词语。

(2)“我哪能离开呢?”换一种说法: 。文中用反问句的好处是 。

(3)父亲的这段话写出了父亲( )品质。(多选)

A.自以为是 B.忠于革命 C.关心家庭 D.不畏牺牲 E.为革命献身

小结

作者是在父亲逝世十六周年时写的,通过回忆父亲被捕前、被捕时、被捕后、以及遇难后的沉痛心情,表达了作者对父亲的怀念,从而让我们认识了一个对亲人充满慈爱,对革命事业无限忠诚,对敌人顽强斗争、坚贞不屈的李大钊。课文首尾照应的写作方法,是文章联系更加紧密,把事情说得更加清楚。在今后我们也可以把这样的方法放进自己的习作中。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐