高二统编历史新教材选择性必修二《经济与社会生活》第五单元 交通与社会变迁单元检测题(word版,含答案及解析)

文档属性

| 名称 | 高二统编历史新教材选择性必修二《经济与社会生活》第五单元 交通与社会变迁单元检测题(word版,含答案及解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 290.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2020—2021学年度高二统编历史新教材新教材选择性必修2《经济与社会生活

第五单元 交通与社会变迁单元检测

一、选择题(本试题共25个小题,每小题2分,共50分)

1.“古典文明”时期的中国汉朝、古希腊、古罗马帝国,都投入很多资源开辟道路、修建桥梁、改善交通,这个时期形成连接欧亚大陆的“丝绸之路”。交通建设的主要目的是

A. 控制本国广阔的疆域 B. 提高行政与军事能力

C. 促进各地文化的交流 D. 适应大规模经济贸易

2.发现于美索不达米亚地区的乌鲁克文化泥板上的象形文字——车,距今约有5 500年的历史。在这一地区还发现了描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型,距今都在5 000年左右。这一发现( )

A.说明中国的牛车是从两河流域传来的

B.有力证明了两河流域文明发明了轮车

C.说明车是古代主要交通工具和军事装备

D.证明象形文字是世界上最早的文字

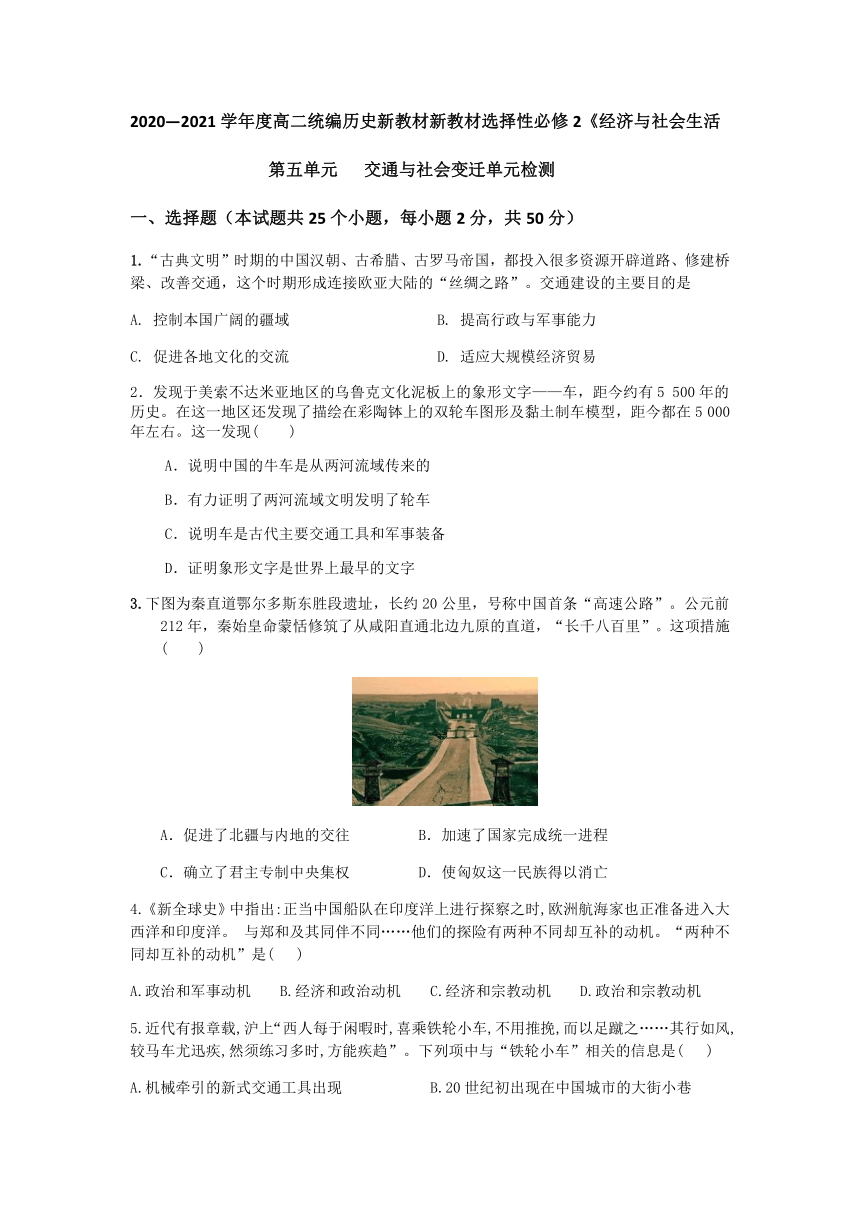

3.下图为秦直道鄂尔多斯东胜段遗址,长约20公里,号称中国首条“高速公路”。公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”。这项措施( )

A.促进了北疆与内地的交往????????????????????B.加速了国家完成统一进程

C.确立了君主专制中央集权????????????????????D.使匈奴这一民族得以消亡

4.《新全球史》中指出:正当中国船队在印度洋上进行探察之时,欧洲航海家也正准备进入大西洋和印度洋。 与郑和及其同伴不同……他们的探险有两种不同却互补的动机。“两种不同却互补的动机”是( )

A.政治和军事动机 B.经济和政治动机 C.经济和宗教动机 D.政治和宗教动机

5.近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )

A.机械牵引的新式交通工具出现 B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷

C.标志着中国交通事业现代化的起步 D.人们的生活方式由此发生根本性改变

6.洋务运动造轮船、办铁路之初,北京的士大夫纷纷反对,斥为崇洋。京城官员奉旨出京一般借助驰驿。19世纪末以后,京城官员外出,往往尽量乘坐轮船、火车。这一变化( )

A.有利于近代科学技术的传播 B.说明近代交通工具成为主导

C.推动了洋务运动的迅速发展 D.体现中体西用思想深入人心

7.据史料记载,元朝政府在全国设置驿站1 383处,“汉地”由兵部统领,“北地” 由通政院统领,“陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟”。与驿站相辅而行的有急递铺,“而梯航毕达,海宇会同,元之天下,视前代所以为极盛也”。这些举措( )

A.开创了古代的驿传制度 B.有利于维护国家的统一

C.导致了民族隔阂的加剧 D.促进了交通工具的进步

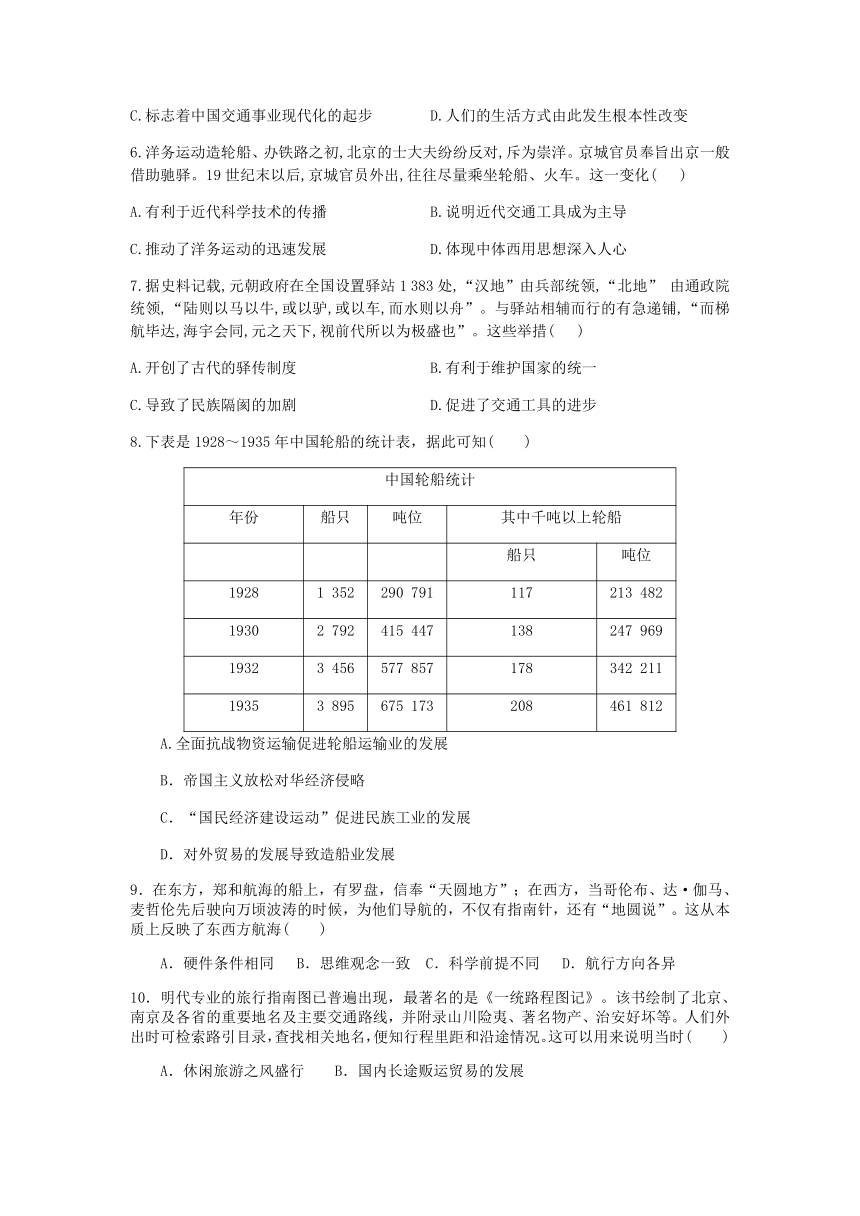

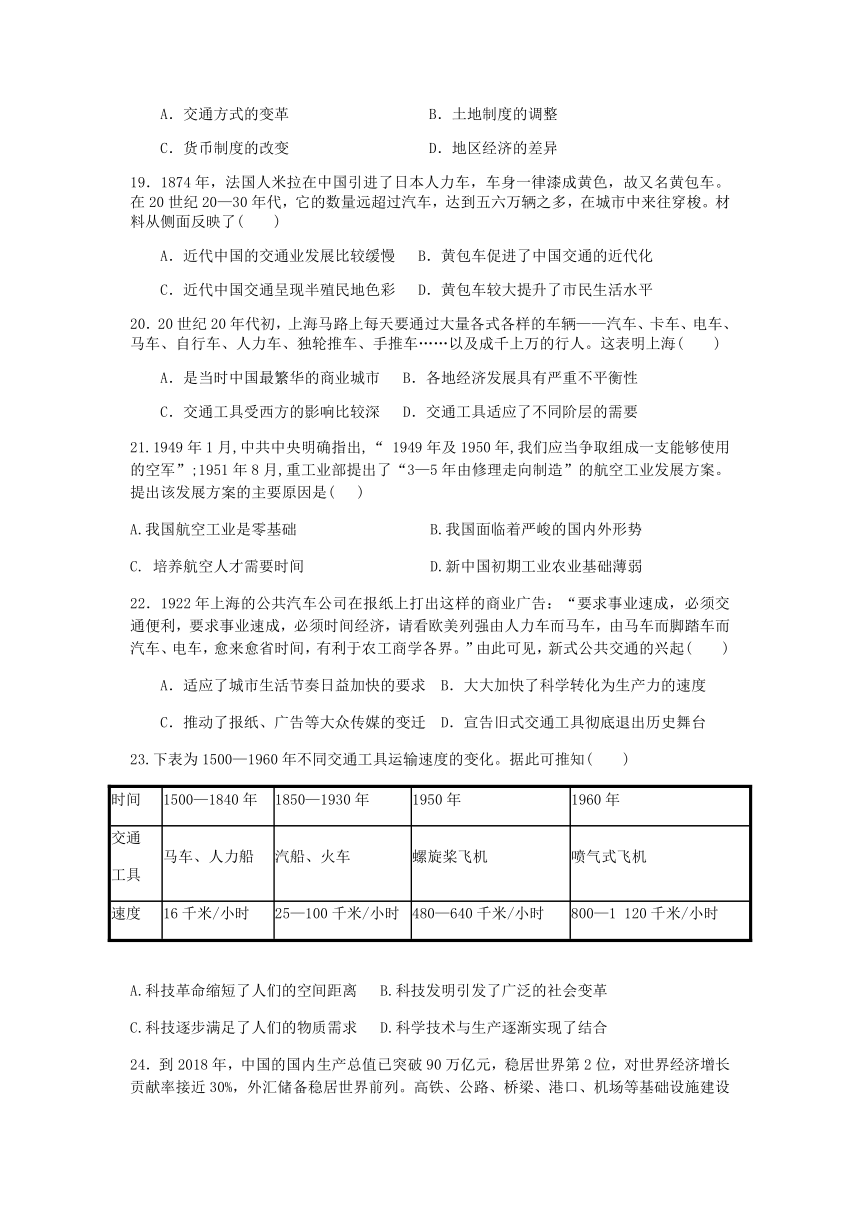

8.下表是1928~1935年中国轮船的统计表,据此可知( )

中国轮船统计

年份

船只

吨位

其中千吨以上轮船

船只

吨位

1928

1 352

290 791

117

213 482

1930

2 792

415 447

138

247 969

1932

3 456

577 857

178

342 211

1935

3 895

675 173

208

461 812

A.全面抗战物资运输促进轮船运输业的发展

B.帝国主义放松对华经济侵略

C.“国民经济建设运动”促进民族工业的发展

D.对外贸易的发展导致造船业发展

9.在东方,郑和航海的船上,有罗盘,信奉“天圆地方”;在西方,当哥伦布、达·伽马、麦哲伦先后驶向万顷波涛的时候,为他们导航的,不仅有指南针,还有“地圆说”。这从本质上反映了东西方航海( )

A.硬件条件相同 B.思维观念一致 C.科学前提不同 D.航行方向各异

10.明代专业的旅行指南图已普遍出现,最著名的是《一统路程图记》。该书绘制了北京、南京及各省的重要地名及主要交通路线,并附录山川险夷、著名物产、治安好坏等。人们外出时可检索路引目录,查找相关地名,便知行程里距和沿途情况。这可以用来说明当时( )

A.休闲旅游之风盛行 B.国内长途贩运贸易的发展

C.社会服务体系完善 D.南北经济文化差距的缩小

11.1832年,纽约铺设了第一条铁轨运行公共马车(轨道马车)并得到推广;1863年,第一条由蒸汽机拉动的“下水道火车”在伦敦投入运营;1870年,第一条使用蒸汽驱动的城市高架铁路在纽约诞生。以上史实说明,当时的英美( )

A.城市交通方式彼此相互影响 B.城市生活促进铁路交通创新

C.城市交通问题得到基本解决 D.新型交通方式引领城市化浪潮

12.民国时期,“自铁路四通,奇技淫巧,毕萃于都市,故近城镇者习奢华,而山泽则尚朴素,风气固判然两截”。上述现象从本质上反映了( )

A.城乡思想观念的截然对立 B.城乡经济发展水平不同

C.城乡居民生活差距日益拉大 D.交通的发展是社会习俗变革的根源

13.19~20世纪,北美伊利运河、比利时阿尔贝特运河、苏伊士运河、莫斯科运河、巴拿马运河、曼彻斯特运河等多条运河修筑通航。这些运河的修建( )

A.反映了世界经济联系的加强 B.促进了世界殖民体系的形成

C.刺激了生产和技术革命发生 D.使资本主义经济发展不平衡

14.近代电车刚进入上海,有人作竹枝词:“铁线纵横铁轨铺,几如地网与天罗。电车初试人都怕,说是将来肇祸多。”一段时间后,有人又作竹枝词:“人坐车中称稳便,儿童指点陆行舟。电车行驶通租界,市政经营仗市民”。该材料本质上反映了( )

A.西方物质文明深深融入中国社会 B.西方物质文明完全改变了中国传统习俗

C.中西文明在抵触矛盾中相互渗透 D.西方物质文明被上海市民逐步接受

15.成立于1903年的福特汽车公司于1913年便开始使用标准化、专业化分工和流水线生产,从而使汽车普及并成为美国人重要的交通工具。福特汽车公司的成功主要得益于( )

A.蒸汽机的发明 B.内燃机的发明

C.第二次工业革命的创新 D.“互联网+”时代的到来

16.有学者认为,就像蒸汽火车和轮船使人们更容易在国内和世界各地走动一样,互联网也使世界各地的人们更容易交流。这一观点意在强调现代信息技术( )

A.发挥了蒸汽火车和轮船的作用 B.推动世界经济一体化加速发展

C.决定了人类出行及交流的方式 D.促使世界市场最终形成和发展

17.1876年,淞沪铁路通车后,“华客即持照纷纷上车,并有妇女小孩”。1897年,京津铁路告成,“京城内外附近居民,咸思(乘火车)到津一阔眼界,其中以旗人妇女为最多”。对此解释合理的是( )

A.科技进步加速社会阶层融合 B.交通工具变革使女性地位提高

C.工业文明助推社会观念变化 D.大众出行方式受地域影响明显

18.明中后期,大运河流经的东昌府是山东最重要的棉花产区,所产棉花多由江淮商人坐地收揽,沿运河运至江南,而后返销棉布。这一现象产生的主要因素是( )

A.交通方式的变革 B.土地制度的调整

C.货币制度的改变 D.地区经济的差异

19.1874年,法国人米拉在中国引进了日本人力车,车身一律漆成黄色,故又名黄包车。在20世纪20—30年代,它的数量远超过汽车,达到五六万辆之多,在城市中来往穿梭。材料从侧面反映了( )

A.近代中国的交通业发展比较缓慢 B.黄包车促进了中国交通的近代化

C.近代中国交通呈现半殖民地色彩 D.黄包车较大提升了市民生活水平

20.20世纪20年代初,上海马路上每天要通过大量各式各样的车辆——汽车、卡车、电车、马车、自行车、人力车、独轮推车、手推车……以及成千上万的行人。这表明上海( )

A.是当时中国最繁华的商业城市 B.各地经济发展具有严重不平衡性

C.交通工具受西方的影响比较深 D.交通工具适应了不同阶层的需要

21.1949年1月,中共中央明确指出,“ 1949年及1950年,我们应当争取组成一支能够使用的空军”;1951年8月,重工业部提出了“3—5年由修理走向制造”的航空工业发展方案。提出该发展方案的主要原因是( )

A.我国航空工业是零基础 B.我国面临着严峻的国内外形势

C. 培养航空人才需要时间 D.新中国初期工业农业基础薄弱

22.1922年上海的公共汽车公司在报纸上打出这样的商业广告:“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间,有利于农工商学各界。”由此可见,新式公共交通的兴起( )

A.适应了城市生活节奏日益加快的要求 B.大大加快了科学转化为生产力的速度

C.推动了报纸、广告等大众传媒的变迁 D.宣告旧式交通工具彻底退出历史舞台

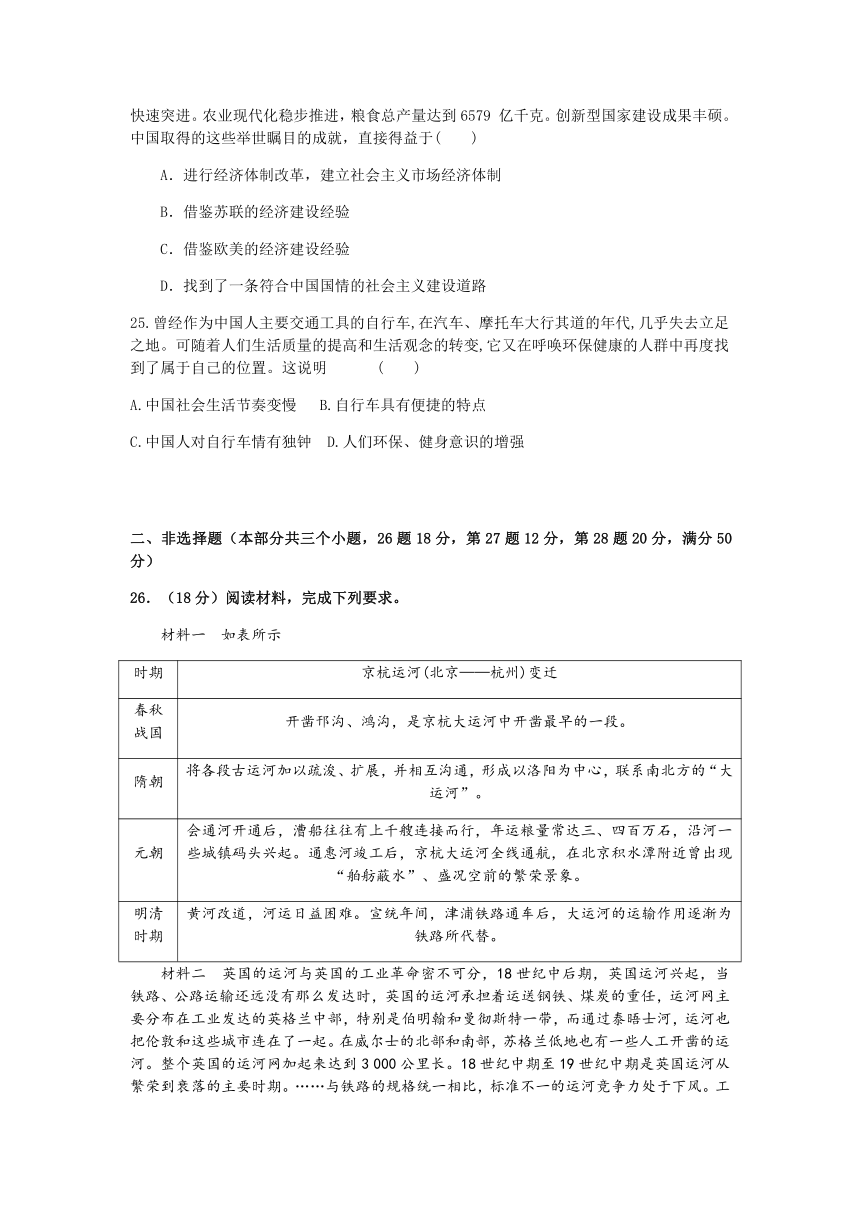

23.下表为1500—1960年不同交通工具运输速度的变化。据此可推知( )

时间

1500—1840年

1850—1930年

1950年

1960年

交通

工具

马车、人力船

汽船、火车

螺旋桨飞机

喷气式飞机

速度

16千米/小时

25—100千米/小时

480—640千米/小时

800—1 120千米/小时

A.科技革命缩短了人们的空间距离 B.科技发明引发了广泛的社会变革

C.科技逐步满足了人们的物质需求 D.科学技术与生产逐渐实现了结合

24.到2018年,中国的国内生产总值已突破90万亿元,稳居世界第2位,对世界经济增长贡献率接近30%,外汇储备稳居世界前列。高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速突进。农业现代化稳步推进,粮食总产量达到6579 亿千克。创新型国家建设成果丰硕。中国取得的这些举世瞩目的成就,直接得益于( )

A.进行经济体制改革,建立社会主义市场经济体制

B.借鉴苏联的经济建设经验

C.借鉴欧美的经济建设经验

D.找到了一条符合中国国情的社会主义建设道路

25.曾经作为中国人主要交通工具的自行车,在汽车、摩托车大行其道的年代,几乎失去立足之地。可随着人们生活质量的提高和生活观念的转变,它又在呼唤环保健康的人群中再度找到了属于自己的位置。这说明 ( )

A.中国社会生活节奏变慢 B.自行车具有便捷的特点

C.中国人对自行车情有独钟 D.人们环保、健身意识的增强

二、非选择题(本部分共三个小题,26题18分,第27题12分,第28题20分,满分50分)

26.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 如表所示

时期

京杭运河(北京——杭州)变迁

春秋战国

开凿邗沟、鸿沟,是京杭大运河中开凿最早的一段。

隋朝

将各段古运河加以疏浚、扩展,并相互沟通,形成以洛阳为中心,联系南北方的“大运河”。

元朝

会通河开通后,漕船往往有上千艘连接而行,年运粮量常达三、四百万石,沿河一些城镇码头兴起。通惠河竣工后,京杭大运河全线通航,在北京积水潭附近曾出现“舶舫蔽水”、盛况空前的繁荣景象。

明清时期

黄河改道,河运日益困难。宣统年间,津浦铁路通车后,大运河的运输作用逐渐为铁路所代替。

材料二 英国的运河与英国的工业革命密不可分,18世纪中后期,英国运河兴起,当铁路、公路运输还远没有那么发达时,英国的运河承担着运送钢铁、煤炭的重任,运河网主要分布在工业发达的英格兰中部,特别是伯明翰和曼彻斯特一带,而通过泰晤士河,运河也把伦敦和这些城市连在了一起。在威尔士的北部和南部,苏格兰低地也有一些人工开凿的运河。整个英国的运河网加起来达到3 000公里长。18世纪中期至19世纪中期是英国运河从繁荣到衰落的主要时期。……与铁路的规格统一相比,标准不一的运河竞争力处于下风。工业革命对英国运河的发展是把双刃剑。

——摘编自《18世纪中期19世纪中期英国运河的兴衰》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括京杭大运河变迁的历史特点和历史意义。(12分)

(2)据上述材料并结合所学知识,指出英国运河与京杭大运河发展的相同点,分析英国运河衰落的原因。(6分)

27.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 南北美洲和澳大利亚不但在种族上,而且在经济上被欧化。1763年以前,这些大陆上的欧洲殖民地主要限制在沿海一带。但在后一世纪中,大陆的内地被横越。工业革命通过提供必需的机械和技术,使由陆路侵入成为可能。如果没有从海岸导向内地的道路、没有连接河道的运河、没有横跨大陆的铁路和电报、没有往返于大河和沿海航道上的汽船、没有能割除大草原草皮的农业机械、没有征服原住民的连发枪,荒野原是不可能被征服的。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合材料与所学世界近代史的相关知识,围绕“交通与社会变迁”自拟一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出自己所拟的论题,阐述须史论结合,有史有据)

28.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 莱特兄弟于1908年创建了世界第一家飞机制造企业,并获得美国陆军订货,标志着航空工业的诞生。第一次世界大战使得航空工业实现第一次大发展,全世界的企业数量达到约200家。第二次世界大战的巨大军事需求刺激世界航空工业的第二次大发展。美国、德国、英国、苏联、日本的飞机工业领先世界,其中美国飞机工业从规模和实力上均达到第一。第二次世界大战后,军用航空订货锐减,同时飞机由活塞动力向喷气动力跨越。在民用飞机领域,美国取得喷气干线客机领域的绝对领先地位,把苏联远远地甩在后面。美国飞机工业在1960年后进行了两次大规模整合,重要飞机制造业企业从26家合并成为4家。从1950年代开始,英、法、德等几个航空大国的航空制造业首先逐步实现了本国航空制造业的整合,并开始进行跨国整合。

——摘编自赵长辉、段洪伟《从莱特兄弟突破到

跨国整合——飞机制造业百年简史》

材料二 新中国的诞生为航空工业发展带来新的机遇。1951年,一个中国工业代表团前往苏联寻求支持。在发展的初期阶段,主要承担了修理军用飞机以保障战争需要的紧迫任务,有力地支援了抗美援朝战争。1953—1957年,中国航空工业在引进苏联多型飞机后开展仿制工作,并在1954年成功首飞了初教5。1958年,中国自行设计出第一款喷气式飞机——歼教1。1973年,中国订购了第一架波音707飞机。同时,美国民用飞机制造公司麦道也提出了和中国联合生产大型客机的提议。但1998年空客停止了与我国合作的AE100的项目,1999年底波音兼并麦道并关闭了MD-90的生产线,中国民航产业陷入了困境。在民航产业遭遇挫折的情况下,2000年,国家决定发展具有世界先进水平的涡扇支线飞机。2017年,具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞。

——摘编自张静波《中国大飞机项目的辛酸往事:

大国崛起,需要真正的“中国制造”》

(1)根据材料一和所学知识,概括西方国家飞机制造业的发展特点及其历史背景。

(2)根据材料二和所学知识,说明与西方国家相比,中国飞机制造业的发展有何不同,并简析其意义。

第五单元 交通与社会变迁单元检测参考答案

一、选择题

1.【答案】B。【解析】据材料提到,“古典文明”时期的中国汉朝、古希腊、古罗马帝国,都投入很多资源开辟道路、修建桥梁、改善交通,结合所学知识可知,古代统治者交通建设的主要目的是行政与军事方面,巩固统治,故B项正确。控制本国广阔的疆域,与连接欧亚大陆的“丝绸之路”不符合,故A项排除。促进各地文化的交流,与政治军事相比不是主要目的,故C项排除。经济贸易也不是主要目的,故D项排除。

2.【答案】B。【解析】 [乌鲁克文化泥板和描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型属于考古资料,属于第一手史料,可以证明两河流域文明发明了轮车,B项正确。]

3.【答案】A 【解析】从时间看,此时秦朝已经建立,故B项错误;C项不是材料的主旨;D项不正确,秦始皇北击匈奴后,匈奴族没有消亡;题干材料表明,加强了咸阳都城与北疆地区的联系,促进了北疆与内地的交往,促进了国家的统一和民族的融合,故选A。

4.【答案】C。【解析】根据材料“与郑和及其同伴不同”并结合所学可知,欧洲新航路开辟并不主要出于政治目的,故A、B、D项错误;根据材料“他们的探险有两种不同却互补的动机”并结合所学可知,欧洲人迫切希望得到来自东方的贵重金属和贵重商品,高额的利润刺激着欧洲贵族和商人另辟一条到达东方的道路,这是物质方面的动机;另外,传播宗教也是新航路开辟的重要推动力,这是精神方面的动机。两者虽有不同,但具有很强的互补性,故C项正确。

5.【答案】B。【解析】本题考查中国近代交通的有关问题,意在考查学生研读史料、具体问题具体分析的能力。结合报章记载的相关内容可知,其记述的“铁轮小车”就是我们生活中常见的自行车。结合所学可知,自行车在中国城市广泛出现的时间大致为20世纪初,B项正确。结合“不用推挽,而以足蹴之”可知,这种交通工具不需要机械牵引,A项错误,排除;中国交通事业现代化起步的标志是无轨电车、汽车以及火车等新式交通工具的使用,而不是自行车,C项错误,排除;D项中的“根本性改变”说法错误,排除。

6.【答案】A。【解析】本题考查交通发展对近代中国的影响。题干中提及 北京士大夫(官员)从反对洋务运动造轮船、办铁路到后来享受西方 先进技术带来的便利,实际上有利于近代科学技术在中国的传播,故A项正确。京城官员属于部分群体,因此近代交通工具成为主导无法由材料得出,排除B项;结合材料中的时间信息可知,C项与史实不符,排除;题干中未体现中体西用思想,且反映不出中体西用思想深入人心,排除D项。

7.【答案】B。【解析】据所学可知,唐朝已经有了较完善的驿道交通网,故A项错误。驿传制度有利于促进经济文化的交流,有利于政令畅通,有利于军情的及时通报,有利于维护国家统一,故B项正确,C项错误。材料并未强调交通工具的进步,而只是强调交通系统的发展与完善对于国家管理的作用,故D项错误。

8.【答案】C。【解析】国民政府为巩固统治,开展“国民经济建设运动”,鼓励发展工商业、农业和交通运输业,所以出现材料中造船业发展的局面,故选C;1937年全面抗战开始,排除A;B是在一战期间,排除;D不是造船业发展的主要原因,排除。

9.【答案】C。【解析】根据材料“郑和……信奉‘天圆地方’……哥伦布、达·伽马、麦哲伦……为他们导航的……还有‘地圆说’”可知,东西方航海依据的科学前提有重大差别,故选C项。

10.【答案】B。【解析】通过所学知识可知,明清时期的区域间长途贸易比较发达,商人的流动性非常大,这才会出现题干中“绘制了北京、南京及各省的重要地名及主要交通路线”“附录山川险夷、著名物产、治安好坏”等内容,故选B项;题干明确指出是“明代专业的旅行指南图”不是休闲旅游图,排除A项;“明代专业的旅行指南图”是为商人来往各地的地图“指南”,不属于“社会服务体系”范畴,排除C项;“专业的旅行指南图”为商人们的商旅往来提供了诸多方便,不能反映出南北方经济文化的差距缩小,排除D项。

11.【答案】B。【解析】由材料“第一条铁轨运行公共马车”“第一条由蒸汽机拉动的‘下水道火车’”“第一条使用蒸汽驱动的城市高架铁路”,可知材料强调的是城市交通方式的发展而非相互间的影响,故A项错误;由材料“1832年”“1863年”“1870年”的时间信息,可知工业革命的进行促使城市化进程加快,进而促进铁路交通创新,故B项正确;材料强调的是交通方式的发展,并未提及城市交通问题,且“得到基本解决”表述过于绝对,故C项错误;由材料可知是城市化的发展促进新型交通方式的出现,故D项错误。

12.【答案】B。【解析】由“自铁路四通,奇技淫巧,毕萃于都市”可知,城乡观念差距是由新式交通工具带来的,体现出交通带动经济发展,导致城乡经济差别巨大,故B项正确。

13.【答案】A。【解析】本题考查世界市场的形成。据材料“19~20世纪……多条运河修筑通航”并结合所学知识可知,这些运河的修建改善了交通,满足了世界经济交流的需要,促进了世界经济联系的加强,故A正确;西方国家的殖民扩张促进了世界殖民体系的形成,并非运河的修建促进了世界殖民体系的形成,故B错误;生产力发展和市场需求的扩大刺激了生产和技术革命发生,运河的修建不是刺激生产和技术革命发生的原因,故排除C;资本主义经济发展不平衡与运河的修建无直接联系,故排除D。

14.【答案】D。【解析】材料反映了上海市民对电车由不接受到接受的过程,本质上反映了西方物质文明被上海市民逐步接受,故选D项。

15.【答案】C。【解析】蒸汽机的发明是第一次工业革命的成果,与材料时间不符,故A项错误;内燃机是第二次工业革命的成果,但与材料中“使用标准化、专业化分工和流水线生产”不符,故B项错误;从材料“开始使用标准化、专业化分工和流水线生产,从而使汽车普及并成为美国人重要的交通工具”,可知第二次工业革命时采用了规模化的生产方式,推动了汽车业的发展,故C项正确;互联网出现在20世纪中期,故D项错误。

16.【答案】C。【解析】现代信息技术无法发挥蒸汽火车和轮船的作用,故A项错误;“互联网也使世界各地的人们更容易交流”,说明它推动了世界经济一体化的进程,故B项正确;现代信息技术与“出行方式”无关,故C项错误;19世纪末20世纪初“世界市场最终形成”,当时互联网尚未诞生,故D项错误。

17.【答案】C。【解析】“京城内外附近居民,咸思(乘火车)到津一阔眼界,其中以旗人妇女为最多”可知近代交通工具的传入影响人们的出行观念,故选C项;科技进步加速社会阶层融合与分化,排除A项;“华客即持照纷纷上车,并有妇女小孩”可知近代交通工具的传入一定程度上影响女性地位提高,但不是根本原因,排除B项;材料未涉及淞沪京津地区与全国其他地区的比较,排除D项。

18.【答案】D。【解析】根据材料信息可知,山东是江南的原料产地和棉布市场。这主要是由于江南是经济中心所在,工商业发达,大量原料运到此地进行加工生产,因此体现的是地区经济的差异,D项正确;大运河上的水运是其共同的交通方式,交通方式没有变革或差异,排除A项;土地制度没有调整,依然是土地私有制主导,排除B项;材料反映的信息与明朝中后期货币制度没有直接关系,排除C项。

19.【答案】A。【解析】20世纪20—30年代,人力黄包车的数量远超过汽车数量,反映了我国交通工具的落后,说明我国近代交通业发展缓慢,故A项正确。

20.【答案】D。【解析】本题主要考查的是学生对材料的理解分析能力。材料“上海马路上每天要通过大量各式各样的车辆——汽车、卡车、电车、马车、自行车、人力车、独轮推车、手推车”“成千上万的行人”可以看出各种各样交通工具适应了不同类型人的需要,故D项正确;材料中只说明了上海的繁荣状况,没有说明其他城市的状况,故A、B、C三项排除。

21.【答案】B。【解析】本题考查中国航空业的发展。解题关键是根据材料中时间信息联系当时国情。长期战争严重破坏了经济社会,新中国成立初期,社会经济的恢复需要一段时间;1951年,我国在进行抗美援朝战争。这些决定了新中国成立初期我国提出“由修理走向制造”的航空工业发展方案,B项正确。A项说法错误,1950年我国第一家航空公司已成立;C项并非主要原因;D项不够全面,排除。

22.【答案】B。【解析】据材料“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间”得出该广告认为新式交通有助于提高效率,这适应了城市生活节奏日益加快的要求,故A项正确;材料体现不出科学转化为生产力,故B项错误;材料信息没有体现出大众传媒的变迁,故C项错误;旧的交通工具没有退出历史舞台,故D项错误。

23.【答案】A。【解析】根据表格可知,近代以来世界交通工具不断更新,运输速度加快,有利于缩短人们交流的空间距离,推动世界经济文化交流,故A项正确。题干并未体现科技发展对社会变革的作用,故排除B项;题干信息未体现人们的物质需求,故排除C项;科学技术与生产的逐渐结合是科技革命发展的趋势之一,与题干无关,故排除D项。

24.【答案】A。【解析】根据题干并结合所学可知,社会主义现代化建设新时期,我国不断深化改革,建立社会主义市场经济体制,激发经济建设活力,国民经济发展蒸蒸日上,故A项正确;我国坚持走中国特色社会主义道路,排除BC两项;建设社会主义市场经济体制是走中国特色社会主义建设道路的具体实践,排除D项。故选A。

25.【答案】D。【解析】自行车出行不会对环境造成污染,且可以锻炼身体,因此自行车在呼唤环保、健康的人群中再度找到了属于自己的位置,这说明人们环保、健身意识的增强,故D项正确。中国的社会生活节奏越来越快,故排除A项;B、C两项与材料信息不符,故排除。

二、非选择题

26.【解析】(1)第一小问结合材料和所学知识我们可知,元朝京杭大运河是从春秋战国时期的邗沟和鸿沟开始的,一直发展到清朝,持续时间较长,沟通了钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系,清朝末年,由于津浦铁路的修建,京杭大运河的运输功能衰减,在这之前一直是南北物资运输的主要渠道,运输量极大,促进了沿线商业贸易的发展和商业城市的兴起。第二小问运河修建的历史意义,可以从巩固政权、发展经济、促进民族融合和国家统一等角度来分析。(2)第一小问分析材料,我们可知,京杭大运河与英国运河修建都有为经济发展服务的目的,运河修建以后都促进了国内经济贸易的发展和沿河地区商业城市的兴起,同时他们的衰落都与第一次工业革命以后交通运输业特别是铁路的兴起有关。第二小问结合材料可知,导致英国运河衰落的主要原因是由于第一次工业革命以后铁路运输的兴起,排挤了运河运输业。

【参考答案】(1)特点:①开始修建于春秋战国时期,形成时间长;②沟通水域多,运输量大;③近代被铁路运输所取代。(6分)

历史意义:①加强了南北之间的联系,推动了中国古代南北经济贸易的发展和文化的交流;②促进了运河沿线城市的兴起和经济的发展,③有利于加强中央政府对地方的统治,巩固多民族国家的统一。(6分)

(2)相同点:①都是为了适应经济发展需要而修建,运河的修建都促进了经济的发展和沿河地区城市的崛起,②其衰落都是由于第一次工业革命以后交通运输业的发展。(4分)

衰落的原因:工业革命发展,铁路运输兴起。(2分)

27.【参考答案】示例

论题:火车、轮船等交通工具的发明与使用推动了英国向近代社会的转变。(2分)

阐述:火车、轮船等高效交通工具的出现,带动了冶铁业、采矿业、机械制造业等行业的进步与发展;推动了欧洲社会的工业化、城市化进程,密切了英国城乡各地的联系;促进了英国资本主义经济的发展,扩大了英国的国内市场,使英国成为“世界工厂”,促进以英国为中心的世界市场初步形成;交通工具的进步也间接壮大了英国工业资产阶级,推动了代议制民主政治的完善;火车、轮船等交通工具的发展,改变了人们的时间观念,推动了平等意识的形成,同时方便了人们的出行。(8分)

结论:综上所述,交通工具的革新与进步,推动了社会政治、经济、人们思想观念和思维方式的转变,从而有利于英国向近代社会的转变。(2分)

【解析】本题为开放性试题,需围绕“交通与社会变迁”进行论述,根据材料“工业革命通过提供必需的机械和技术……如果没有从海岸导向内地的道路……运河……铁路和电报……汽船……农业机械……连发枪,荒野原是不可能被征服的”并结合所学从工业革命后交通工具革新对欧洲工业化及城市化进程、英国政治、经济及社会生活方式的影响等角度进行分析阐述即可。

28.【参考答案】(1)特点:飞机制造业体现了科技结合;两次世界大战为飞机制造业的发展提供了机遇;美国的飞机制造业实力最强;第二次世界大战后飞机制造业经历了从军用到民用的转型;飞机制造业曾是美苏冷战竞争的组成部分;航空制造业的资本和生产日益社会化,出现了跨国公司。(6分)

背景:第二次工业革命时期产生;两次世界大战期间得到发展;美苏冷战时期转型;当今世界经济全球化加快,进一步加强竞争与合作。(4分)

(2)不同:中国航空制造业起步晚;从仿制、自行设计到拥有自主知识产权,得到国家的大力支持;中国的飞机制造业经历了从落后、发展到领先世界,从国外引进技术、参与国际合作到服务于国际市场的过程。(6分)

意义:促进了我国综合国力的上升,推动了相关产业的发展和更新换代,有利于国民经济结构的优化。(4分)

【解析】第(1)问,第一小问特点,根据材料一中“莱特兄弟于1908年创建了世界第一家飞机制造企业,并获得美国陆军订货,标志着航空工业的诞生”“第一次世界大战使得航空工业实现第一次大发展,全世界的企业数量达到约200家”“第二次世界大战后,军用航空订货锐减,同时飞机由活塞动力向喷气动力跨越”“在民用飞机领域,美国取得喷气干线客机领域的绝对领先地位,把苏联远远地甩在后面”“英、法、德等几个航空大国的航空制造业首先逐步实现了本国航空制造业的整合,并开始进行跨国整合”等信息,结合所学知识,从创立、发展、转型和竞争等方面归纳其特点。第二小问历史背景,根据材料一中提供的时间,从其与第二次工业革命、两次世界大战、冷战及经济全球化加快的关系回答即可。第(2)问,第一小问不同,根据材料二中“新中国的诞生为航空工业发展带来新的机遇”“在发展的初期阶段,主要承担了修理军用飞机以保障战争需要的紧迫任务,有力地支援了抗美援朝战争”“中国航空工业在引进苏联多型飞机后开展仿制工作,并在1954年成功首飞了初教5”“美国民用飞机制造公司麦道也提出了和中国联合生产大型客机的提议”“在民航产业遭遇挫折的情况下,2000年,国家决定发展具有世界先进水平的涡扇支线飞机”“2017年,具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞”等信息,并结合所学知识,说明中国飞机制造业在起步、发展、进入国际市场、参与竞争等方面的特点。第二小问意义,根据材料二中的相关信息,从中国工业化、经济体制改革和国际竞争等方面分析。

第五单元 交通与社会变迁单元检测

一、选择题(本试题共25个小题,每小题2分,共50分)

1.“古典文明”时期的中国汉朝、古希腊、古罗马帝国,都投入很多资源开辟道路、修建桥梁、改善交通,这个时期形成连接欧亚大陆的“丝绸之路”。交通建设的主要目的是

A. 控制本国广阔的疆域 B. 提高行政与军事能力

C. 促进各地文化的交流 D. 适应大规模经济贸易

2.发现于美索不达米亚地区的乌鲁克文化泥板上的象形文字——车,距今约有5 500年的历史。在这一地区还发现了描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型,距今都在5 000年左右。这一发现( )

A.说明中国的牛车是从两河流域传来的

B.有力证明了两河流域文明发明了轮车

C.说明车是古代主要交通工具和军事装备

D.证明象形文字是世界上最早的文字

3.下图为秦直道鄂尔多斯东胜段遗址,长约20公里,号称中国首条“高速公路”。公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”。这项措施( )

A.促进了北疆与内地的交往????????????????????B.加速了国家完成统一进程

C.确立了君主专制中央集权????????????????????D.使匈奴这一民族得以消亡

4.《新全球史》中指出:正当中国船队在印度洋上进行探察之时,欧洲航海家也正准备进入大西洋和印度洋。 与郑和及其同伴不同……他们的探险有两种不同却互补的动机。“两种不同却互补的动机”是( )

A.政治和军事动机 B.经济和政治动机 C.经济和宗教动机 D.政治和宗教动机

5.近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )

A.机械牵引的新式交通工具出现 B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷

C.标志着中国交通事业现代化的起步 D.人们的生活方式由此发生根本性改变

6.洋务运动造轮船、办铁路之初,北京的士大夫纷纷反对,斥为崇洋。京城官员奉旨出京一般借助驰驿。19世纪末以后,京城官员外出,往往尽量乘坐轮船、火车。这一变化( )

A.有利于近代科学技术的传播 B.说明近代交通工具成为主导

C.推动了洋务运动的迅速发展 D.体现中体西用思想深入人心

7.据史料记载,元朝政府在全国设置驿站1 383处,“汉地”由兵部统领,“北地” 由通政院统领,“陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟”。与驿站相辅而行的有急递铺,“而梯航毕达,海宇会同,元之天下,视前代所以为极盛也”。这些举措( )

A.开创了古代的驿传制度 B.有利于维护国家的统一

C.导致了民族隔阂的加剧 D.促进了交通工具的进步

8.下表是1928~1935年中国轮船的统计表,据此可知( )

中国轮船统计

年份

船只

吨位

其中千吨以上轮船

船只

吨位

1928

1 352

290 791

117

213 482

1930

2 792

415 447

138

247 969

1932

3 456

577 857

178

342 211

1935

3 895

675 173

208

461 812

A.全面抗战物资运输促进轮船运输业的发展

B.帝国主义放松对华经济侵略

C.“国民经济建设运动”促进民族工业的发展

D.对外贸易的发展导致造船业发展

9.在东方,郑和航海的船上,有罗盘,信奉“天圆地方”;在西方,当哥伦布、达·伽马、麦哲伦先后驶向万顷波涛的时候,为他们导航的,不仅有指南针,还有“地圆说”。这从本质上反映了东西方航海( )

A.硬件条件相同 B.思维观念一致 C.科学前提不同 D.航行方向各异

10.明代专业的旅行指南图已普遍出现,最著名的是《一统路程图记》。该书绘制了北京、南京及各省的重要地名及主要交通路线,并附录山川险夷、著名物产、治安好坏等。人们外出时可检索路引目录,查找相关地名,便知行程里距和沿途情况。这可以用来说明当时( )

A.休闲旅游之风盛行 B.国内长途贩运贸易的发展

C.社会服务体系完善 D.南北经济文化差距的缩小

11.1832年,纽约铺设了第一条铁轨运行公共马车(轨道马车)并得到推广;1863年,第一条由蒸汽机拉动的“下水道火车”在伦敦投入运营;1870年,第一条使用蒸汽驱动的城市高架铁路在纽约诞生。以上史实说明,当时的英美( )

A.城市交通方式彼此相互影响 B.城市生活促进铁路交通创新

C.城市交通问题得到基本解决 D.新型交通方式引领城市化浪潮

12.民国时期,“自铁路四通,奇技淫巧,毕萃于都市,故近城镇者习奢华,而山泽则尚朴素,风气固判然两截”。上述现象从本质上反映了( )

A.城乡思想观念的截然对立 B.城乡经济发展水平不同

C.城乡居民生活差距日益拉大 D.交通的发展是社会习俗变革的根源

13.19~20世纪,北美伊利运河、比利时阿尔贝特运河、苏伊士运河、莫斯科运河、巴拿马运河、曼彻斯特运河等多条运河修筑通航。这些运河的修建( )

A.反映了世界经济联系的加强 B.促进了世界殖民体系的形成

C.刺激了生产和技术革命发生 D.使资本主义经济发展不平衡

14.近代电车刚进入上海,有人作竹枝词:“铁线纵横铁轨铺,几如地网与天罗。电车初试人都怕,说是将来肇祸多。”一段时间后,有人又作竹枝词:“人坐车中称稳便,儿童指点陆行舟。电车行驶通租界,市政经营仗市民”。该材料本质上反映了( )

A.西方物质文明深深融入中国社会 B.西方物质文明完全改变了中国传统习俗

C.中西文明在抵触矛盾中相互渗透 D.西方物质文明被上海市民逐步接受

15.成立于1903年的福特汽车公司于1913年便开始使用标准化、专业化分工和流水线生产,从而使汽车普及并成为美国人重要的交通工具。福特汽车公司的成功主要得益于( )

A.蒸汽机的发明 B.内燃机的发明

C.第二次工业革命的创新 D.“互联网+”时代的到来

16.有学者认为,就像蒸汽火车和轮船使人们更容易在国内和世界各地走动一样,互联网也使世界各地的人们更容易交流。这一观点意在强调现代信息技术( )

A.发挥了蒸汽火车和轮船的作用 B.推动世界经济一体化加速发展

C.决定了人类出行及交流的方式 D.促使世界市场最终形成和发展

17.1876年,淞沪铁路通车后,“华客即持照纷纷上车,并有妇女小孩”。1897年,京津铁路告成,“京城内外附近居民,咸思(乘火车)到津一阔眼界,其中以旗人妇女为最多”。对此解释合理的是( )

A.科技进步加速社会阶层融合 B.交通工具变革使女性地位提高

C.工业文明助推社会观念变化 D.大众出行方式受地域影响明显

18.明中后期,大运河流经的东昌府是山东最重要的棉花产区,所产棉花多由江淮商人坐地收揽,沿运河运至江南,而后返销棉布。这一现象产生的主要因素是( )

A.交通方式的变革 B.土地制度的调整

C.货币制度的改变 D.地区经济的差异

19.1874年,法国人米拉在中国引进了日本人力车,车身一律漆成黄色,故又名黄包车。在20世纪20—30年代,它的数量远超过汽车,达到五六万辆之多,在城市中来往穿梭。材料从侧面反映了( )

A.近代中国的交通业发展比较缓慢 B.黄包车促进了中国交通的近代化

C.近代中国交通呈现半殖民地色彩 D.黄包车较大提升了市民生活水平

20.20世纪20年代初,上海马路上每天要通过大量各式各样的车辆——汽车、卡车、电车、马车、自行车、人力车、独轮推车、手推车……以及成千上万的行人。这表明上海( )

A.是当时中国最繁华的商业城市 B.各地经济发展具有严重不平衡性

C.交通工具受西方的影响比较深 D.交通工具适应了不同阶层的需要

21.1949年1月,中共中央明确指出,“ 1949年及1950年,我们应当争取组成一支能够使用的空军”;1951年8月,重工业部提出了“3—5年由修理走向制造”的航空工业发展方案。提出该发展方案的主要原因是( )

A.我国航空工业是零基础 B.我国面临着严峻的国内外形势

C. 培养航空人才需要时间 D.新中国初期工业农业基础薄弱

22.1922年上海的公共汽车公司在报纸上打出这样的商业广告:“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间,有利于农工商学各界。”由此可见,新式公共交通的兴起( )

A.适应了城市生活节奏日益加快的要求 B.大大加快了科学转化为生产力的速度

C.推动了报纸、广告等大众传媒的变迁 D.宣告旧式交通工具彻底退出历史舞台

23.下表为1500—1960年不同交通工具运输速度的变化。据此可推知( )

时间

1500—1840年

1850—1930年

1950年

1960年

交通

工具

马车、人力船

汽船、火车

螺旋桨飞机

喷气式飞机

速度

16千米/小时

25—100千米/小时

480—640千米/小时

800—1 120千米/小时

A.科技革命缩短了人们的空间距离 B.科技发明引发了广泛的社会变革

C.科技逐步满足了人们的物质需求 D.科学技术与生产逐渐实现了结合

24.到2018年,中国的国内生产总值已突破90万亿元,稳居世界第2位,对世界经济增长贡献率接近30%,外汇储备稳居世界前列。高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速突进。农业现代化稳步推进,粮食总产量达到6579 亿千克。创新型国家建设成果丰硕。中国取得的这些举世瞩目的成就,直接得益于( )

A.进行经济体制改革,建立社会主义市场经济体制

B.借鉴苏联的经济建设经验

C.借鉴欧美的经济建设经验

D.找到了一条符合中国国情的社会主义建设道路

25.曾经作为中国人主要交通工具的自行车,在汽车、摩托车大行其道的年代,几乎失去立足之地。可随着人们生活质量的提高和生活观念的转变,它又在呼唤环保健康的人群中再度找到了属于自己的位置。这说明 ( )

A.中国社会生活节奏变慢 B.自行车具有便捷的特点

C.中国人对自行车情有独钟 D.人们环保、健身意识的增强

二、非选择题(本部分共三个小题,26题18分,第27题12分,第28题20分,满分50分)

26.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 如表所示

时期

京杭运河(北京——杭州)变迁

春秋战国

开凿邗沟、鸿沟,是京杭大运河中开凿最早的一段。

隋朝

将各段古运河加以疏浚、扩展,并相互沟通,形成以洛阳为中心,联系南北方的“大运河”。

元朝

会通河开通后,漕船往往有上千艘连接而行,年运粮量常达三、四百万石,沿河一些城镇码头兴起。通惠河竣工后,京杭大运河全线通航,在北京积水潭附近曾出现“舶舫蔽水”、盛况空前的繁荣景象。

明清时期

黄河改道,河运日益困难。宣统年间,津浦铁路通车后,大运河的运输作用逐渐为铁路所代替。

材料二 英国的运河与英国的工业革命密不可分,18世纪中后期,英国运河兴起,当铁路、公路运输还远没有那么发达时,英国的运河承担着运送钢铁、煤炭的重任,运河网主要分布在工业发达的英格兰中部,特别是伯明翰和曼彻斯特一带,而通过泰晤士河,运河也把伦敦和这些城市连在了一起。在威尔士的北部和南部,苏格兰低地也有一些人工开凿的运河。整个英国的运河网加起来达到3 000公里长。18世纪中期至19世纪中期是英国运河从繁荣到衰落的主要时期。……与铁路的规格统一相比,标准不一的运河竞争力处于下风。工业革命对英国运河的发展是把双刃剑。

——摘编自《18世纪中期19世纪中期英国运河的兴衰》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括京杭大运河变迁的历史特点和历史意义。(12分)

(2)据上述材料并结合所学知识,指出英国运河与京杭大运河发展的相同点,分析英国运河衰落的原因。(6分)

27.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 南北美洲和澳大利亚不但在种族上,而且在经济上被欧化。1763年以前,这些大陆上的欧洲殖民地主要限制在沿海一带。但在后一世纪中,大陆的内地被横越。工业革命通过提供必需的机械和技术,使由陆路侵入成为可能。如果没有从海岸导向内地的道路、没有连接河道的运河、没有横跨大陆的铁路和电报、没有往返于大河和沿海航道上的汽船、没有能割除大草原草皮的农业机械、没有征服原住民的连发枪,荒野原是不可能被征服的。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合材料与所学世界近代史的相关知识,围绕“交通与社会变迁”自拟一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出自己所拟的论题,阐述须史论结合,有史有据)

28.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 莱特兄弟于1908年创建了世界第一家飞机制造企业,并获得美国陆军订货,标志着航空工业的诞生。第一次世界大战使得航空工业实现第一次大发展,全世界的企业数量达到约200家。第二次世界大战的巨大军事需求刺激世界航空工业的第二次大发展。美国、德国、英国、苏联、日本的飞机工业领先世界,其中美国飞机工业从规模和实力上均达到第一。第二次世界大战后,军用航空订货锐减,同时飞机由活塞动力向喷气动力跨越。在民用飞机领域,美国取得喷气干线客机领域的绝对领先地位,把苏联远远地甩在后面。美国飞机工业在1960年后进行了两次大规模整合,重要飞机制造业企业从26家合并成为4家。从1950年代开始,英、法、德等几个航空大国的航空制造业首先逐步实现了本国航空制造业的整合,并开始进行跨国整合。

——摘编自赵长辉、段洪伟《从莱特兄弟突破到

跨国整合——飞机制造业百年简史》

材料二 新中国的诞生为航空工业发展带来新的机遇。1951年,一个中国工业代表团前往苏联寻求支持。在发展的初期阶段,主要承担了修理军用飞机以保障战争需要的紧迫任务,有力地支援了抗美援朝战争。1953—1957年,中国航空工业在引进苏联多型飞机后开展仿制工作,并在1954年成功首飞了初教5。1958年,中国自行设计出第一款喷气式飞机——歼教1。1973年,中国订购了第一架波音707飞机。同时,美国民用飞机制造公司麦道也提出了和中国联合生产大型客机的提议。但1998年空客停止了与我国合作的AE100的项目,1999年底波音兼并麦道并关闭了MD-90的生产线,中国民航产业陷入了困境。在民航产业遭遇挫折的情况下,2000年,国家决定发展具有世界先进水平的涡扇支线飞机。2017年,具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞。

——摘编自张静波《中国大飞机项目的辛酸往事:

大国崛起,需要真正的“中国制造”》

(1)根据材料一和所学知识,概括西方国家飞机制造业的发展特点及其历史背景。

(2)根据材料二和所学知识,说明与西方国家相比,中国飞机制造业的发展有何不同,并简析其意义。

第五单元 交通与社会变迁单元检测参考答案

一、选择题

1.【答案】B。【解析】据材料提到,“古典文明”时期的中国汉朝、古希腊、古罗马帝国,都投入很多资源开辟道路、修建桥梁、改善交通,结合所学知识可知,古代统治者交通建设的主要目的是行政与军事方面,巩固统治,故B项正确。控制本国广阔的疆域,与连接欧亚大陆的“丝绸之路”不符合,故A项排除。促进各地文化的交流,与政治军事相比不是主要目的,故C项排除。经济贸易也不是主要目的,故D项排除。

2.【答案】B。【解析】 [乌鲁克文化泥板和描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型属于考古资料,属于第一手史料,可以证明两河流域文明发明了轮车,B项正确。]

3.【答案】A 【解析】从时间看,此时秦朝已经建立,故B项错误;C项不是材料的主旨;D项不正确,秦始皇北击匈奴后,匈奴族没有消亡;题干材料表明,加强了咸阳都城与北疆地区的联系,促进了北疆与内地的交往,促进了国家的统一和民族的融合,故选A。

4.【答案】C。【解析】根据材料“与郑和及其同伴不同”并结合所学可知,欧洲新航路开辟并不主要出于政治目的,故A、B、D项错误;根据材料“他们的探险有两种不同却互补的动机”并结合所学可知,欧洲人迫切希望得到来自东方的贵重金属和贵重商品,高额的利润刺激着欧洲贵族和商人另辟一条到达东方的道路,这是物质方面的动机;另外,传播宗教也是新航路开辟的重要推动力,这是精神方面的动机。两者虽有不同,但具有很强的互补性,故C项正确。

5.【答案】B。【解析】本题考查中国近代交通的有关问题,意在考查学生研读史料、具体问题具体分析的能力。结合报章记载的相关内容可知,其记述的“铁轮小车”就是我们生活中常见的自行车。结合所学可知,自行车在中国城市广泛出现的时间大致为20世纪初,B项正确。结合“不用推挽,而以足蹴之”可知,这种交通工具不需要机械牵引,A项错误,排除;中国交通事业现代化起步的标志是无轨电车、汽车以及火车等新式交通工具的使用,而不是自行车,C项错误,排除;D项中的“根本性改变”说法错误,排除。

6.【答案】A。【解析】本题考查交通发展对近代中国的影响。题干中提及 北京士大夫(官员)从反对洋务运动造轮船、办铁路到后来享受西方 先进技术带来的便利,实际上有利于近代科学技术在中国的传播,故A项正确。京城官员属于部分群体,因此近代交通工具成为主导无法由材料得出,排除B项;结合材料中的时间信息可知,C项与史实不符,排除;题干中未体现中体西用思想,且反映不出中体西用思想深入人心,排除D项。

7.【答案】B。【解析】据所学可知,唐朝已经有了较完善的驿道交通网,故A项错误。驿传制度有利于促进经济文化的交流,有利于政令畅通,有利于军情的及时通报,有利于维护国家统一,故B项正确,C项错误。材料并未强调交通工具的进步,而只是强调交通系统的发展与完善对于国家管理的作用,故D项错误。

8.【答案】C。【解析】国民政府为巩固统治,开展“国民经济建设运动”,鼓励发展工商业、农业和交通运输业,所以出现材料中造船业发展的局面,故选C;1937年全面抗战开始,排除A;B是在一战期间,排除;D不是造船业发展的主要原因,排除。

9.【答案】C。【解析】根据材料“郑和……信奉‘天圆地方’……哥伦布、达·伽马、麦哲伦……为他们导航的……还有‘地圆说’”可知,东西方航海依据的科学前提有重大差别,故选C项。

10.【答案】B。【解析】通过所学知识可知,明清时期的区域间长途贸易比较发达,商人的流动性非常大,这才会出现题干中“绘制了北京、南京及各省的重要地名及主要交通路线”“附录山川险夷、著名物产、治安好坏”等内容,故选B项;题干明确指出是“明代专业的旅行指南图”不是休闲旅游图,排除A项;“明代专业的旅行指南图”是为商人来往各地的地图“指南”,不属于“社会服务体系”范畴,排除C项;“专业的旅行指南图”为商人们的商旅往来提供了诸多方便,不能反映出南北方经济文化的差距缩小,排除D项。

11.【答案】B。【解析】由材料“第一条铁轨运行公共马车”“第一条由蒸汽机拉动的‘下水道火车’”“第一条使用蒸汽驱动的城市高架铁路”,可知材料强调的是城市交通方式的发展而非相互间的影响,故A项错误;由材料“1832年”“1863年”“1870年”的时间信息,可知工业革命的进行促使城市化进程加快,进而促进铁路交通创新,故B项正确;材料强调的是交通方式的发展,并未提及城市交通问题,且“得到基本解决”表述过于绝对,故C项错误;由材料可知是城市化的发展促进新型交通方式的出现,故D项错误。

12.【答案】B。【解析】由“自铁路四通,奇技淫巧,毕萃于都市”可知,城乡观念差距是由新式交通工具带来的,体现出交通带动经济发展,导致城乡经济差别巨大,故B项正确。

13.【答案】A。【解析】本题考查世界市场的形成。据材料“19~20世纪……多条运河修筑通航”并结合所学知识可知,这些运河的修建改善了交通,满足了世界经济交流的需要,促进了世界经济联系的加强,故A正确;西方国家的殖民扩张促进了世界殖民体系的形成,并非运河的修建促进了世界殖民体系的形成,故B错误;生产力发展和市场需求的扩大刺激了生产和技术革命发生,运河的修建不是刺激生产和技术革命发生的原因,故排除C;资本主义经济发展不平衡与运河的修建无直接联系,故排除D。

14.【答案】D。【解析】材料反映了上海市民对电车由不接受到接受的过程,本质上反映了西方物质文明被上海市民逐步接受,故选D项。

15.【答案】C。【解析】蒸汽机的发明是第一次工业革命的成果,与材料时间不符,故A项错误;内燃机是第二次工业革命的成果,但与材料中“使用标准化、专业化分工和流水线生产”不符,故B项错误;从材料“开始使用标准化、专业化分工和流水线生产,从而使汽车普及并成为美国人重要的交通工具”,可知第二次工业革命时采用了规模化的生产方式,推动了汽车业的发展,故C项正确;互联网出现在20世纪中期,故D项错误。

16.【答案】C。【解析】现代信息技术无法发挥蒸汽火车和轮船的作用,故A项错误;“互联网也使世界各地的人们更容易交流”,说明它推动了世界经济一体化的进程,故B项正确;现代信息技术与“出行方式”无关,故C项错误;19世纪末20世纪初“世界市场最终形成”,当时互联网尚未诞生,故D项错误。

17.【答案】C。【解析】“京城内外附近居民,咸思(乘火车)到津一阔眼界,其中以旗人妇女为最多”可知近代交通工具的传入影响人们的出行观念,故选C项;科技进步加速社会阶层融合与分化,排除A项;“华客即持照纷纷上车,并有妇女小孩”可知近代交通工具的传入一定程度上影响女性地位提高,但不是根本原因,排除B项;材料未涉及淞沪京津地区与全国其他地区的比较,排除D项。

18.【答案】D。【解析】根据材料信息可知,山东是江南的原料产地和棉布市场。这主要是由于江南是经济中心所在,工商业发达,大量原料运到此地进行加工生产,因此体现的是地区经济的差异,D项正确;大运河上的水运是其共同的交通方式,交通方式没有变革或差异,排除A项;土地制度没有调整,依然是土地私有制主导,排除B项;材料反映的信息与明朝中后期货币制度没有直接关系,排除C项。

19.【答案】A。【解析】20世纪20—30年代,人力黄包车的数量远超过汽车数量,反映了我国交通工具的落后,说明我国近代交通业发展缓慢,故A项正确。

20.【答案】D。【解析】本题主要考查的是学生对材料的理解分析能力。材料“上海马路上每天要通过大量各式各样的车辆——汽车、卡车、电车、马车、自行车、人力车、独轮推车、手推车”“成千上万的行人”可以看出各种各样交通工具适应了不同类型人的需要,故D项正确;材料中只说明了上海的繁荣状况,没有说明其他城市的状况,故A、B、C三项排除。

21.【答案】B。【解析】本题考查中国航空业的发展。解题关键是根据材料中时间信息联系当时国情。长期战争严重破坏了经济社会,新中国成立初期,社会经济的恢复需要一段时间;1951年,我国在进行抗美援朝战争。这些决定了新中国成立初期我国提出“由修理走向制造”的航空工业发展方案,B项正确。A项说法错误,1950年我国第一家航空公司已成立;C项并非主要原因;D项不够全面,排除。

22.【答案】B。【解析】据材料“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间”得出该广告认为新式交通有助于提高效率,这适应了城市生活节奏日益加快的要求,故A项正确;材料体现不出科学转化为生产力,故B项错误;材料信息没有体现出大众传媒的变迁,故C项错误;旧的交通工具没有退出历史舞台,故D项错误。

23.【答案】A。【解析】根据表格可知,近代以来世界交通工具不断更新,运输速度加快,有利于缩短人们交流的空间距离,推动世界经济文化交流,故A项正确。题干并未体现科技发展对社会变革的作用,故排除B项;题干信息未体现人们的物质需求,故排除C项;科学技术与生产的逐渐结合是科技革命发展的趋势之一,与题干无关,故排除D项。

24.【答案】A。【解析】根据题干并结合所学可知,社会主义现代化建设新时期,我国不断深化改革,建立社会主义市场经济体制,激发经济建设活力,国民经济发展蒸蒸日上,故A项正确;我国坚持走中国特色社会主义道路,排除BC两项;建设社会主义市场经济体制是走中国特色社会主义建设道路的具体实践,排除D项。故选A。

25.【答案】D。【解析】自行车出行不会对环境造成污染,且可以锻炼身体,因此自行车在呼唤环保、健康的人群中再度找到了属于自己的位置,这说明人们环保、健身意识的增强,故D项正确。中国的社会生活节奏越来越快,故排除A项;B、C两项与材料信息不符,故排除。

二、非选择题

26.【解析】(1)第一小问结合材料和所学知识我们可知,元朝京杭大运河是从春秋战国时期的邗沟和鸿沟开始的,一直发展到清朝,持续时间较长,沟通了钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系,清朝末年,由于津浦铁路的修建,京杭大运河的运输功能衰减,在这之前一直是南北物资运输的主要渠道,运输量极大,促进了沿线商业贸易的发展和商业城市的兴起。第二小问运河修建的历史意义,可以从巩固政权、发展经济、促进民族融合和国家统一等角度来分析。(2)第一小问分析材料,我们可知,京杭大运河与英国运河修建都有为经济发展服务的目的,运河修建以后都促进了国内经济贸易的发展和沿河地区商业城市的兴起,同时他们的衰落都与第一次工业革命以后交通运输业特别是铁路的兴起有关。第二小问结合材料可知,导致英国运河衰落的主要原因是由于第一次工业革命以后铁路运输的兴起,排挤了运河运输业。

【参考答案】(1)特点:①开始修建于春秋战国时期,形成时间长;②沟通水域多,运输量大;③近代被铁路运输所取代。(6分)

历史意义:①加强了南北之间的联系,推动了中国古代南北经济贸易的发展和文化的交流;②促进了运河沿线城市的兴起和经济的发展,③有利于加强中央政府对地方的统治,巩固多民族国家的统一。(6分)

(2)相同点:①都是为了适应经济发展需要而修建,运河的修建都促进了经济的发展和沿河地区城市的崛起,②其衰落都是由于第一次工业革命以后交通运输业的发展。(4分)

衰落的原因:工业革命发展,铁路运输兴起。(2分)

27.【参考答案】示例

论题:火车、轮船等交通工具的发明与使用推动了英国向近代社会的转变。(2分)

阐述:火车、轮船等高效交通工具的出现,带动了冶铁业、采矿业、机械制造业等行业的进步与发展;推动了欧洲社会的工业化、城市化进程,密切了英国城乡各地的联系;促进了英国资本主义经济的发展,扩大了英国的国内市场,使英国成为“世界工厂”,促进以英国为中心的世界市场初步形成;交通工具的进步也间接壮大了英国工业资产阶级,推动了代议制民主政治的完善;火车、轮船等交通工具的发展,改变了人们的时间观念,推动了平等意识的形成,同时方便了人们的出行。(8分)

结论:综上所述,交通工具的革新与进步,推动了社会政治、经济、人们思想观念和思维方式的转变,从而有利于英国向近代社会的转变。(2分)

【解析】本题为开放性试题,需围绕“交通与社会变迁”进行论述,根据材料“工业革命通过提供必需的机械和技术……如果没有从海岸导向内地的道路……运河……铁路和电报……汽船……农业机械……连发枪,荒野原是不可能被征服的”并结合所学从工业革命后交通工具革新对欧洲工业化及城市化进程、英国政治、经济及社会生活方式的影响等角度进行分析阐述即可。

28.【参考答案】(1)特点:飞机制造业体现了科技结合;两次世界大战为飞机制造业的发展提供了机遇;美国的飞机制造业实力最强;第二次世界大战后飞机制造业经历了从军用到民用的转型;飞机制造业曾是美苏冷战竞争的组成部分;航空制造业的资本和生产日益社会化,出现了跨国公司。(6分)

背景:第二次工业革命时期产生;两次世界大战期间得到发展;美苏冷战时期转型;当今世界经济全球化加快,进一步加强竞争与合作。(4分)

(2)不同:中国航空制造业起步晚;从仿制、自行设计到拥有自主知识产权,得到国家的大力支持;中国的飞机制造业经历了从落后、发展到领先世界,从国外引进技术、参与国际合作到服务于国际市场的过程。(6分)

意义:促进了我国综合国力的上升,推动了相关产业的发展和更新换代,有利于国民经济结构的优化。(4分)

【解析】第(1)问,第一小问特点,根据材料一中“莱特兄弟于1908年创建了世界第一家飞机制造企业,并获得美国陆军订货,标志着航空工业的诞生”“第一次世界大战使得航空工业实现第一次大发展,全世界的企业数量达到约200家”“第二次世界大战后,军用航空订货锐减,同时飞机由活塞动力向喷气动力跨越”“在民用飞机领域,美国取得喷气干线客机领域的绝对领先地位,把苏联远远地甩在后面”“英、法、德等几个航空大国的航空制造业首先逐步实现了本国航空制造业的整合,并开始进行跨国整合”等信息,结合所学知识,从创立、发展、转型和竞争等方面归纳其特点。第二小问历史背景,根据材料一中提供的时间,从其与第二次工业革命、两次世界大战、冷战及经济全球化加快的关系回答即可。第(2)问,第一小问不同,根据材料二中“新中国的诞生为航空工业发展带来新的机遇”“在发展的初期阶段,主要承担了修理军用飞机以保障战争需要的紧迫任务,有力地支援了抗美援朝战争”“中国航空工业在引进苏联多型飞机后开展仿制工作,并在1954年成功首飞了初教5”“美国民用飞机制造公司麦道也提出了和中国联合生产大型客机的提议”“在民航产业遭遇挫折的情况下,2000年,国家决定发展具有世界先进水平的涡扇支线飞机”“2017年,具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞”等信息,并结合所学知识,说明中国飞机制造业在起步、发展、进入国际市场、参与竞争等方面的特点。第二小问意义,根据材料二中的相关信息,从中国工业化、经济体制改革和国际竞争等方面分析。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化