第3课 区域经济和经济重心的南移(岳麓版必修2)

文档属性

| 名称 | 第3课 区域经济和经济重心的南移(岳麓版必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-11-19 19:54:26 | ||

图片预览

文档简介

第3课区域经济和经济重心的南移

课堂检测

1.从战国到东汉,我国各大经济区域经济发展呈现的显著特征是( )

A、多样性和不平衡性 B、南方经济开始赶上北方

C、南稻北粟的格局开始形成 D、汉代江南地区的经济发展迅速

2. 观察教材汉代四大经济区分布图,中国经济重心地理分布的显著特点是( )

A、沿长江流域东西延伸 B、沿黄河流域东西延伸

C、沿长城两侧东西延伸 D、沿运河由北向南延伸

3.两汉时期,中国南方经济明显落后于北方,这种局面的形成主要是由于( )

①环境恶劣不利于开发 ②南方统治阶级的残酷剥削 ③人口稠密但资源贫乏 ④生产工具和技术落后

A、①②③ B、①④ C、①③④ D、①②③④

4.我国古代经济重心南移完成于( )

A、孙吴 B、东晋南朝 C、中唐以后 D、南宋

5.巴蜀在汉代经济文化发达,经济上有“天府”之誉,文化上有“巴蜀文化比齐鲁”之称,那么,按照司马迁的划分,汉代的巴蜀属于

A山东经济区 B山西经济区

C江南经济区 D龙门碣石以北经济区

6.、中国历史上出现中原人口三次南迁高潮,下列认识不正确的是( )

A、南迁都是汉族统治阶级内乱所致 B、南迁引发了经济重心的转移

C、人口南迁的过程伴随着先进生产力的转移 D、中原地区逐渐丧失经济重心地位

7.唐朝张籍诗云“北人避胡多在南,南人至今能晋语。”关于这句诗的理解不正确的是( )

A、描述的事件应该发生在两晋之际

B、“南人”指的是现在的岭南以南人

C、北方人为躲避战乱大量南迁

D、这句诗表明了中国民族融合的情形

8.纵观我国古代的人口迁移,可以看出古代人口流动的主流趋势是( )

A、由内地流向边疆 B、由落后地区流向发达地区

C、由北方流向南方 D、由西方流向东方

9.在唐朝,曾有“天下之盛,扬州为首”之说,扬州成为全国的经济中心是( )

(1)得益于优越的地理位置 (2)与经济重心的南移有关 (3)以商业发达著称 (4)有天下粮仓的美称

A、(1)(2)(3)

B、(2)(3)(4)

C、(1)(3)(4)

D、(1)(2)(3)(4)

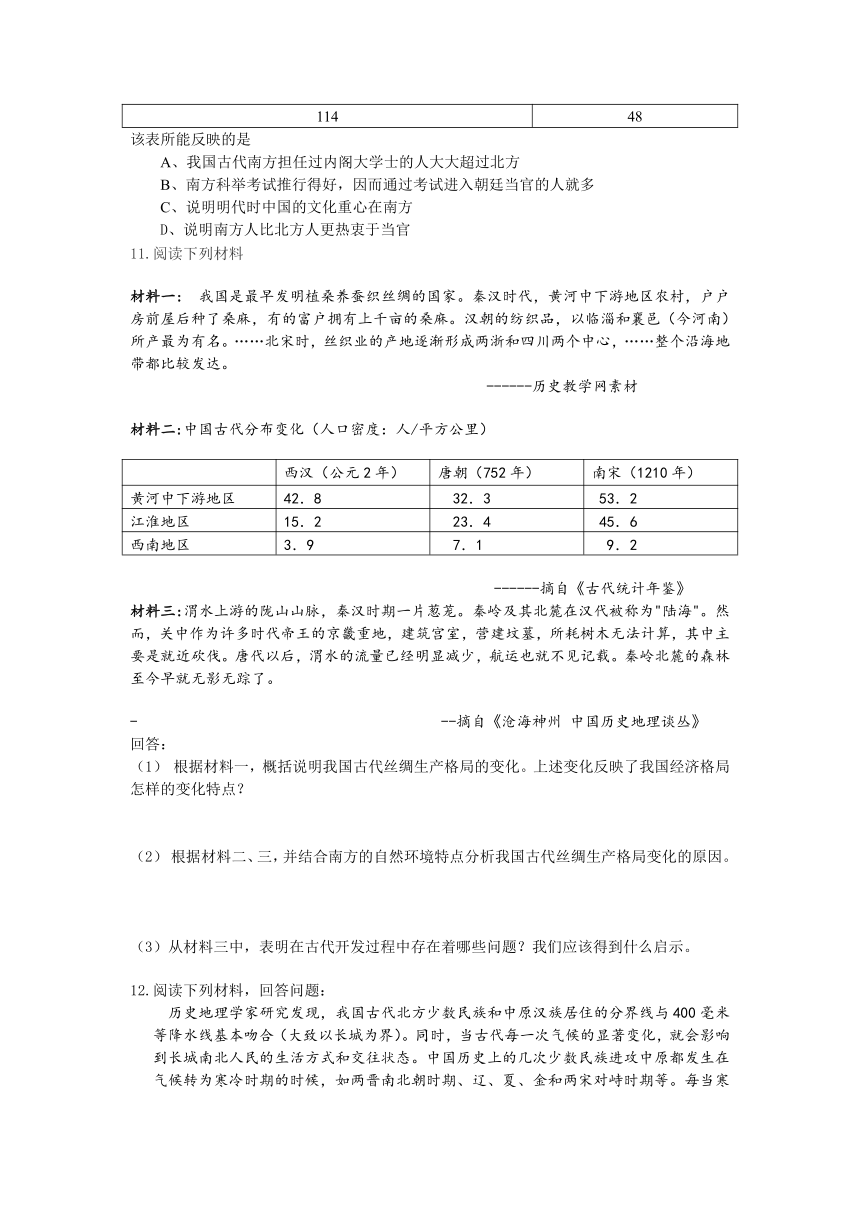

10.读明代内阁大学士籍贯分布表

南方 北方

南直 浙江 福建 四川 广西 贵州 江西 湖广 广东 云南 北直 山东 山西 河南 陕西

27 26 11 9 2 0 22 12 5 0 17 13 5 11 2

114 48

该表所能反映的是

A、我国古代南方担任过内阁大学士的人大大超过北方

B、南方科举考试推行得好,因而通过考试进入朝廷当官的人就多

C、说明明代时中国的文化重心在南方

D、说明南方人比北方人更热衷于当官

11.阅读下列材料

材料一: 我国是最早发明植桑养蚕织丝绸的国家。秦汉时代,黄河中下游地区农村,户户房前屋后种了桑麻,有的富户拥有上千亩的桑麻。汉朝的纺织品,以临淄和襄邑(今河南)所产最为有名。……北宋时,丝织业的产地逐渐形成两浙和四川两个中心,……整个沿海地带都比较发达。

------历史教学网素材

材料二:中国古代分布变化(人口密度:人/平方公里)

西汉(公元2年) 唐朝(752年) 南宋(1210年)

黄河中下游地区 42.8 32.3 53.2

江淮地区 15.2 23.4 45.6

西南地区 3.9 7.1 9.2

------摘自《古代统计年鉴》

材料三:渭水上游的陇山山脉,秦汉时期一片葱茏。秦岭及其北麓在汉代被称为"陆海"。然而,关中作为许多时代帝王的京畿重地,建筑宫室,营建坟墓,所耗树木无法计算,其中主要是就近砍伐。唐代以后,渭水的流量已经明显减少,航运也就不见记载。秦岭北麓的森林至今早就无影无踪了。

- --摘自《沧海神州 中国历史地理谈丛》

回答:

(1) 根据材料一,概括说明我国古代丝绸生产格局的变化。上述变化反映了我国经济格局怎样的变化特点?

(2) 根据材料二、三,并结合南方的自然环境特点分析我国古代丝绸生产格局变化的原因。

(3)从材料三中,表明在古代开发过程中存在着哪些问题?我们应该得到什么启示。

12.阅读下列材料,回答问题:

历史地理学家研究发现,我国古代北方少数民族和中原汉族居住的分界线与400毫米等降水线基本吻合(大致以长城为界)。同时,当古代每一次气候的显著变化,就会影响到长城南北人民的生活方式和交往状态。中国历史上的几次少数民族进攻中原都发生在气候转为寒冷时期的时候,如两晋南北朝时期、辽、夏、金和两宋对峙时期等。每当寒冷时期到来时,就会造成北方游牧民族生存困难,从而进攻中原,继而导致中原人口的大量南迁。人口的南迁客观上加速了迁入地生产的发展。因此中原人口的大量南迁就加速了经济重心的南移。 ————摘自新浪读书

根据你对材料的理解,请按逻辑关系把下面的空白填写完整:

( ) ( ) ( )

( ) 经济重心南移

根据材料提供的新情景,给我们研究历史的方法什么启示?

(3)根据所学知识,简要指出我国古代经济重心南移的进程?

第3课区域经济和经济重心的南移 参考答案

1.答案A

解析:B C的现象分别出现在中唐以后和原始社会末期,不合题意。汉代时,江南的经济还十分落后。当时的四大经济区中,山东、山西经济发达,江南和龙门碣石北经济落后,呈现出明显的多样性和不平衡性,故选A项。

2.答案 B

解析:由于汉代中国的经济重心在山东、山西两大经济区,主要分布在黄河沿岸,故选B项。

3.B

解析:两汉时期,由于南方不是经济和统治中心,所以南方人烟稀少,生产工具和技术也相对落后,加上恶劣的环境条件,导致南方经济发展缓慢,①④正确,②③错误,故选B项。

4.答案D

解析:我国经济重心的南移开始于南北朝时期,中唐以后南方逐渐超过北方,南宋时,在都城南迁的带动下,重心南移的过程完成,故选D项。

5.答案 B

解析:汉代的山西经济区,主要以关中为主,也延伸到巴蜀地区(今四川境内),故选B项。

6.答案A

解析:历史上的人口南迁,既给南方带去了先进的生产技术,也引发了经济重心的南移和南北地位的易位,B C D正确。人口南迁,有的是统治阶级内乱所致,也有的是北方少数民族的进攻引发,故选A项。

7.答案B

解析:材料描述的是两晋时期“五胡乱华”的情景,北方人口大量南迁,客观上带来了民族的融合,A C D正确。当时南迁的位置是江南而不是岭南,故选B项。

8.答案C

解析:我国古代的人口迁移主要是由于政治因素(北方战乱)而不是经济因素引起的,所以主流趋势是从经济发达的北方向南方转移,故选C项。

9.答案A

解析:唐朝时的扬州,地处长江和运河交汇处,受经济重心南移的影响,迅速发展成一个著名的商业城市,(1)(2)(3)正确。(4)显然不对,故选A项。

10.答案C

解析:从表格明显可以看出A项,这实际上是文化中心在南方的反映,B D两项无法从表格信息中体现出来,故选C项。

11.

(1)原因:秦汉时代,中国丝绸的产地主要在北方(黄河中下游地区)。到北宋时,丝绸业的中心已经转移到南方,主要在四川和东南沿海地区。特点:中国的经济重心从北方逐渐转移到南方。

(2)黄河中下游地区人口密度大,过度垦殖;历代帝国多在北方建都,就近砍伐林木,破坏生态。唐末五代以来我国经济重心逐渐南移的影响;南方自然条件更适宜植桑养蚕。

(3)问题及原因:开发进程加快的同时,破坏了生态平衡,水灾逐年增加。落后的耕作方式造成的。认识:发展经济的同时,更要注意保护生态平衡。

12.(1)气候进入寒冷期;北方民族生存困难;大量人口南移;南方经济发展

(2)我们研究历史不仅要搜集历史学科方面的信息,还可以从其他科学领域如地理学(生物学等)获得新的信息和视角。

(3)南北朝时期开始南移;中唐以后进一步南移;南宋时期经济重心南移完成。

课堂检测

1.从战国到东汉,我国各大经济区域经济发展呈现的显著特征是( )

A、多样性和不平衡性 B、南方经济开始赶上北方

C、南稻北粟的格局开始形成 D、汉代江南地区的经济发展迅速

2. 观察教材汉代四大经济区分布图,中国经济重心地理分布的显著特点是( )

A、沿长江流域东西延伸 B、沿黄河流域东西延伸

C、沿长城两侧东西延伸 D、沿运河由北向南延伸

3.两汉时期,中国南方经济明显落后于北方,这种局面的形成主要是由于( )

①环境恶劣不利于开发 ②南方统治阶级的残酷剥削 ③人口稠密但资源贫乏 ④生产工具和技术落后

A、①②③ B、①④ C、①③④ D、①②③④

4.我国古代经济重心南移完成于( )

A、孙吴 B、东晋南朝 C、中唐以后 D、南宋

5.巴蜀在汉代经济文化发达,经济上有“天府”之誉,文化上有“巴蜀文化比齐鲁”之称,那么,按照司马迁的划分,汉代的巴蜀属于

A山东经济区 B山西经济区

C江南经济区 D龙门碣石以北经济区

6.、中国历史上出现中原人口三次南迁高潮,下列认识不正确的是( )

A、南迁都是汉族统治阶级内乱所致 B、南迁引发了经济重心的转移

C、人口南迁的过程伴随着先进生产力的转移 D、中原地区逐渐丧失经济重心地位

7.唐朝张籍诗云“北人避胡多在南,南人至今能晋语。”关于这句诗的理解不正确的是( )

A、描述的事件应该发生在两晋之际

B、“南人”指的是现在的岭南以南人

C、北方人为躲避战乱大量南迁

D、这句诗表明了中国民族融合的情形

8.纵观我国古代的人口迁移,可以看出古代人口流动的主流趋势是( )

A、由内地流向边疆 B、由落后地区流向发达地区

C、由北方流向南方 D、由西方流向东方

9.在唐朝,曾有“天下之盛,扬州为首”之说,扬州成为全国的经济中心是( )

(1)得益于优越的地理位置 (2)与经济重心的南移有关 (3)以商业发达著称 (4)有天下粮仓的美称

A、(1)(2)(3)

B、(2)(3)(4)

C、(1)(3)(4)

D、(1)(2)(3)(4)

10.读明代内阁大学士籍贯分布表

南方 北方

南直 浙江 福建 四川 广西 贵州 江西 湖广 广东 云南 北直 山东 山西 河南 陕西

27 26 11 9 2 0 22 12 5 0 17 13 5 11 2

114 48

该表所能反映的是

A、我国古代南方担任过内阁大学士的人大大超过北方

B、南方科举考试推行得好,因而通过考试进入朝廷当官的人就多

C、说明明代时中国的文化重心在南方

D、说明南方人比北方人更热衷于当官

11.阅读下列材料

材料一: 我国是最早发明植桑养蚕织丝绸的国家。秦汉时代,黄河中下游地区农村,户户房前屋后种了桑麻,有的富户拥有上千亩的桑麻。汉朝的纺织品,以临淄和襄邑(今河南)所产最为有名。……北宋时,丝织业的产地逐渐形成两浙和四川两个中心,……整个沿海地带都比较发达。

------历史教学网素材

材料二:中国古代分布变化(人口密度:人/平方公里)

西汉(公元2年) 唐朝(752年) 南宋(1210年)

黄河中下游地区 42.8 32.3 53.2

江淮地区 15.2 23.4 45.6

西南地区 3.9 7.1 9.2

------摘自《古代统计年鉴》

材料三:渭水上游的陇山山脉,秦汉时期一片葱茏。秦岭及其北麓在汉代被称为"陆海"。然而,关中作为许多时代帝王的京畿重地,建筑宫室,营建坟墓,所耗树木无法计算,其中主要是就近砍伐。唐代以后,渭水的流量已经明显减少,航运也就不见记载。秦岭北麓的森林至今早就无影无踪了。

- --摘自《沧海神州 中国历史地理谈丛》

回答:

(1) 根据材料一,概括说明我国古代丝绸生产格局的变化。上述变化反映了我国经济格局怎样的变化特点?

(2) 根据材料二、三,并结合南方的自然环境特点分析我国古代丝绸生产格局变化的原因。

(3)从材料三中,表明在古代开发过程中存在着哪些问题?我们应该得到什么启示。

12.阅读下列材料,回答问题:

历史地理学家研究发现,我国古代北方少数民族和中原汉族居住的分界线与400毫米等降水线基本吻合(大致以长城为界)。同时,当古代每一次气候的显著变化,就会影响到长城南北人民的生活方式和交往状态。中国历史上的几次少数民族进攻中原都发生在气候转为寒冷时期的时候,如两晋南北朝时期、辽、夏、金和两宋对峙时期等。每当寒冷时期到来时,就会造成北方游牧民族生存困难,从而进攻中原,继而导致中原人口的大量南迁。人口的南迁客观上加速了迁入地生产的发展。因此中原人口的大量南迁就加速了经济重心的南移。 ————摘自新浪读书

根据你对材料的理解,请按逻辑关系把下面的空白填写完整:

( ) ( ) ( )

( ) 经济重心南移

根据材料提供的新情景,给我们研究历史的方法什么启示?

(3)根据所学知识,简要指出我国古代经济重心南移的进程?

第3课区域经济和经济重心的南移 参考答案

1.答案A

解析:B C的现象分别出现在中唐以后和原始社会末期,不合题意。汉代时,江南的经济还十分落后。当时的四大经济区中,山东、山西经济发达,江南和龙门碣石北经济落后,呈现出明显的多样性和不平衡性,故选A项。

2.答案 B

解析:由于汉代中国的经济重心在山东、山西两大经济区,主要分布在黄河沿岸,故选B项。

3.B

解析:两汉时期,由于南方不是经济和统治中心,所以南方人烟稀少,生产工具和技术也相对落后,加上恶劣的环境条件,导致南方经济发展缓慢,①④正确,②③错误,故选B项。

4.答案D

解析:我国经济重心的南移开始于南北朝时期,中唐以后南方逐渐超过北方,南宋时,在都城南迁的带动下,重心南移的过程完成,故选D项。

5.答案 B

解析:汉代的山西经济区,主要以关中为主,也延伸到巴蜀地区(今四川境内),故选B项。

6.答案A

解析:历史上的人口南迁,既给南方带去了先进的生产技术,也引发了经济重心的南移和南北地位的易位,B C D正确。人口南迁,有的是统治阶级内乱所致,也有的是北方少数民族的进攻引发,故选A项。

7.答案B

解析:材料描述的是两晋时期“五胡乱华”的情景,北方人口大量南迁,客观上带来了民族的融合,A C D正确。当时南迁的位置是江南而不是岭南,故选B项。

8.答案C

解析:我国古代的人口迁移主要是由于政治因素(北方战乱)而不是经济因素引起的,所以主流趋势是从经济发达的北方向南方转移,故选C项。

9.答案A

解析:唐朝时的扬州,地处长江和运河交汇处,受经济重心南移的影响,迅速发展成一个著名的商业城市,(1)(2)(3)正确。(4)显然不对,故选A项。

10.答案C

解析:从表格明显可以看出A项,这实际上是文化中心在南方的反映,B D两项无法从表格信息中体现出来,故选C项。

11.

(1)原因:秦汉时代,中国丝绸的产地主要在北方(黄河中下游地区)。到北宋时,丝绸业的中心已经转移到南方,主要在四川和东南沿海地区。特点:中国的经济重心从北方逐渐转移到南方。

(2)黄河中下游地区人口密度大,过度垦殖;历代帝国多在北方建都,就近砍伐林木,破坏生态。唐末五代以来我国经济重心逐渐南移的影响;南方自然条件更适宜植桑养蚕。

(3)问题及原因:开发进程加快的同时,破坏了生态平衡,水灾逐年增加。落后的耕作方式造成的。认识:发展经济的同时,更要注意保护生态平衡。

12.(1)气候进入寒冷期;北方民族生存困难;大量人口南移;南方经济发展

(2)我们研究历史不仅要搜集历史学科方面的信息,还可以从其他科学领域如地理学(生物学等)获得新的信息和视角。

(3)南北朝时期开始南移;中唐以后进一步南移;南宋时期经济重心南移完成。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势