第5课 农耕时代的商业与城市(岳麓版必修2)

文档属性

| 名称 | 第5课 农耕时代的商业与城市(岳麓版必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 330.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-11-19 19:54:43 | ||

图片预览

文档简介

第5课 农耕时代的商业与城市

课堂检测题

1.司马迁很早就认识到“无商不富“的道理,但直到清代却出现了“富商巨贾,挟其重资,多买土地,或数十顷,或数百顷”的社会现象。对此,下列理解错误的是( )

A.说明当时“以末致富,以本守之”的社会风气非常浓厚

B.这批富商巨贾成为了中国早期的农业资本家

C.这种现象严重阻碍了资本主义萌芽的发展

D.这种现象出现是与当时清政府重农抑商的政策分不开的。

[答案]B

[解析]材料所反映的信息为农业与工商业的关系,选项ACD符合中国封建社会的史实。当时的富商巨贾购买土地之后仍然采取封建的经营方式,因而是地主而不是早期的农业资本家,故选B项。

2.宋代是中国古代商业发展的黄金时代,有位同学想选择几个典型的事例作为自己撰写宋代商品经济发展小论文的标题,你认为合适的标题有( )

①坊墙轰然倒塌②汴河两岸群商荟萃③带上纸币去赶集④海上丝绸之路看商业风景

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

[答案] A

[解析]宋代,市坊制被打破;汴京两岸是当时最繁华的市场,如《清明上河图》;宋代出现了世界上最早的纸币——交子;宋代,海上丝绸之路繁盛,大量瓷器、丝绸出口海外,所列几个标题都是正确的。故选A项。

3.春秋战国时期是中国的社会转型期,商品经济既取得了很大发展,里面又蕴含着一些不利于商品经济发展的因素,下列表述正确的有( )

①实行工商食官的政策②私商取代官商成为商人主体③商鞅变法的农本政策和割据混战不利于商品经济的发展④出现了许多商业繁荣的都会

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

[答案] C

[解析]西周时期实行“工商食官”政策。其次注意商鞅变法正式提出了重农抑商的政策,故选C项。

4.城市是商业发展的主要基地,但不同时期,城市发展的特点并不相同,如果明清时期与唐宋时期得城市相比,其不同点是( )

A.城市功能以政治和军事功能为主 B.海上丝绸之路沿线城市繁荣

C.市坊制度开始被打破 D.在江南和交通要冲兴起许多工商业城镇

[答案] D

[解析] A项是在西周到唐代;明清实行海禁和闭关政策,不可能出现B项;C项发生在北宋时期。故选D项。

5. “重农抑商”政策是封建统治者长期奉行的政策,但是人们对它的认识却不尽相同,下列说法比较客观的是: ( )

A.秦朝建立后,为巩固统治重农抑商思想崛起

B.唐朝时实行官商分利政策,其根本目的是为了促进商业的发展

C.重农抑商政策淡化了农业和家庭手工业相结合的经营模式

D.重农抑商政策的存在前期有其合理性,但明清时期成为社会进步的绊脚石。

[答案] D

[解析]中国重农抑商政策崛起于战国时期;唐朝的官商分利客观上促进了商业的发展,但其根本目的仍然是为了增加税收,巩固统治;重农抑商政策强化了小农经济模式;重农抑商政策前期适应了生产力发展,明清时阻碍了中国向近代迈进,故选D项。

6.韩愈在《出门》一诗中写到到“长安百万家,出门无所之”。下面对这一信息解读正确的是( )

①反映了当时的商品经济繁荣②说明当时长安人口众多③这一景象与唐朝发达的对外交往有关④当时长安的人口主要居住在“市”里面。

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

[答案] B

[解析]从材料信息判断①②显然正确,由于唐朝的对外交往频繁,当时的长安居住着大量的外国人,所以③正确,唐朝实行市坊制,坊是居民区,市是交易市场,故选 B项。

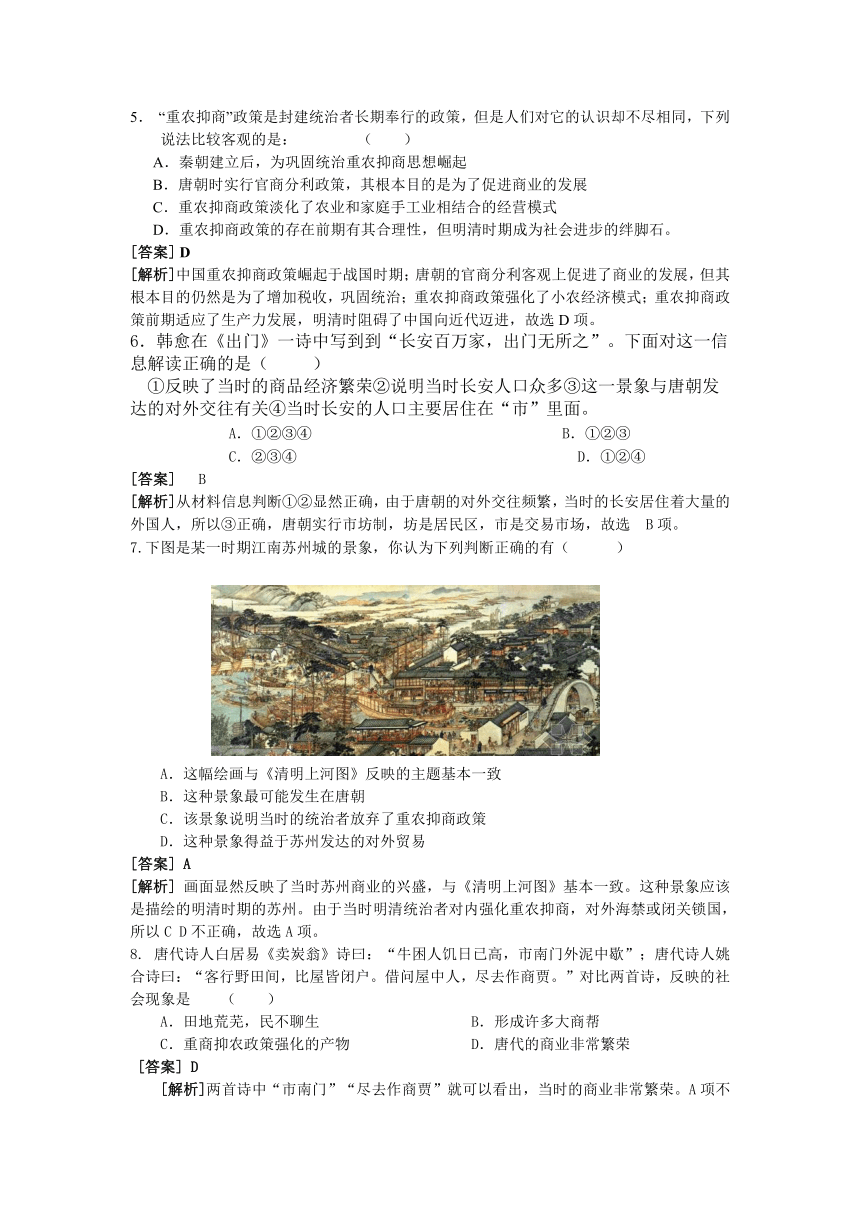

7.下图是某一时期江南苏州城的景象,你认为下列判断正确的有( )

A.这幅绘画与《清明上河图》反映的主题基本一致

B.这种景象最可能发生在唐朝

C.该景象说明当时的统治者放弃了重农抑商政策

D.这种景象得益于苏州发达的对外贸易

[答案] A

[解析] 画面显然反映了当时苏州商业的兴盛,与《清明上河图》基本一致。这种景象应该是描绘的明清时期的苏州。由于当时明清统治者对内强化重农抑商,对外海禁或闭关锁国,所以C D不正确,故选A项。

8. 唐代诗人白居易《卖炭翁》诗曰:“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”;唐代诗人姚合诗曰:“客行野田间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去作商贾。”对比两首诗,反映的社会现象是 ( )

A.田地荒芜,民不聊生 B.形成许多大商帮

C.重商抑农政策强化的产物 D.唐代的商业非常繁荣

[答案] D

[解析]两首诗中“市南门”“尽去作商贾”就可以看出,当时的商业非常繁荣。A项不能从两首诗的信息中得出。 B项形成于明朝。材料反映的现象应该是重农抑商政策松动的产物,故选D项。

9. 范蠡主张,“十九年之中三致千金,再分散与贫交疏昆弟。晋商谚语“宁叫赔折腰,不叫客吃亏 ”。从上述信息中,我们可以发现( )

①中国古代商人有乐善好施、诚实守信的优良品质②春秋末年中国就出现了经商致富的私商③晋商的称呼说明在唐宋时期,中国就出现了实力雄厚的大商帮

A.②③ B.①③

C.①②③ D.①②

[答案] C

[解析]范蠡是春秋末年著名的商人,人称“陶朱公”。中国的大商帮出现在明清时期,故选C项。

10.下列关于古代商业的发展规律叙述正确的是( )

A.商业一直处于农业的附属地位

B. 商人社会地位经历从社会底层到社会上层的转变

C.城市功能经历了从以政治、军事功能为主到经济功能为主的转变

D.市场交易经历从规范之美到自由之风的转变

[答案] B

[解析]由于中国古代以农立国,统治阶级重农抑商越来越严重,所以,中国的商人地位整体一直不高,无法上升到社会上层,商业也一直处于农业的附属地位。当然,在商品经济不断发展的背景下,城市功能和市场交易确实发生了如CD所述的变化,故选B项。

11.阅读下列材料,回答问题:

在明朝后期,在山西有一户张姓夫妇,生有一个儿子。夫妇两人长期给地主当佃农,但是他们靠自己辛勤的劳动,积蓄了一些家产,甚至购买了属于自己的土地,家境逐渐殷实起来。随着儿子的不断长大,张家出现了不和谐的音符,老张想让儿子发奋读书,参加科举考试,将来光宗耀祖,但是儿子却坚持要经商致富,体现自身价值,父子二人陷入苦闷当中。最后,父亲在儿子的劝说下,勉强同意了儿子的选择。

请回答:

(1)结合当时的时代背景,你认为,父亲为何反对儿子从事经商?

(2)如果当时儿子想让自己经商时得到别人的“帮助”,可以怎么办?

(3)如果儿子想选择相对理想的经商地点,你建议他去哪里?

(4)如果儿子还想从事海外贸易,你认为可取吗?

参考答案:

(1)商人在社会上的地位较低;明朝实行重农抑商政策,对商人进行各种盘剥;受传统儒家思想的影响(只要言之成理即可)

(2)可以参加当时的商业组织——大商帮。

(3)建议去江南的商业市镇。这些地方,经济基础雄厚,交通比较发达,人口稠密,市场意识强,专业化程度高,有利于经商。(不必拘泥于答案)

(4)不可取。当时,明朝实行海禁政策,从事海外贸易风险极大。

12.阅读下列材料,回答问题:

材料一:一般来讲,商品经济的发展,离不开稳定的社会环境。当然也有例外,例如在中国的春秋战国时期,虽然战争频繁,国家动乱,但是中国的商品经济还是取得了巨大的发展,出现了许多商业都会,例如临淄、邯郸、大梁等 ——编者

材料二:隋唐时期,政治上的统一和大运河的开通,密切了南北方的经济往来。扬州、泉州、明州(今宁波)、杭州等江南的许多城市成为闻名中外的大都会。西域以及阿拉伯、波斯商人来往经商频繁,陆上和海上丝绸之路都呈现空前繁荣的景象。

― 改编自岳麓版《 历史 》 必修 Ⅱ

材料三:明清时期,在工商业发达的地区和交通要冲,尤其是江南地区出现了大批的工商业市镇,一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。 … …这些市镇的商品生产推动了商业的发展,进而促进了区域性市场的形成。

― 改编自岳麓版《 历史 》 必修 Ⅱ

请回答:

(1)结合所学知识指出,为何在战争频繁的春秋战国时期,中国的商品经济获得了巨大的发展?这一时期商品经济的发展有何新特点?

(2)结合材料二和所学知识,概括隋唐时期中国商品经济发展的原因?

(3)材料三表明,明清时期中国城市的经济的发展呈现出哪些特点?

(4)综合上述材料和所学知识,分析中国古代的商业城市分布变化有何特点?指出变化的原因?

参考答案

(1)原因:因为各国为了发展自己的实力,都较为重视发展经济;诸侯国林立形成的区域性经济迫切需要交换来互通有无;统治者对发展工商业的限制较少,发展经济的环境较为宽松. 特点:私商取代官商成为商人的主体;形成了许多著名的商业都会。

(2)农业手工业繁荣;政治统一,社会稳定;商业政策开明,重农抑商政策有所松动;大运河的开通。对外交往频繁。

(3)出现专业性的分工;形成区域性的市场;江南的城市商品经济发达。

(4)特点:我国的商业城市不断增加,分布逐渐由以黄河流域的中原地区为主转变为以长江流域和沿海地区为主;运河附近较集中。 原因:我国农业、手工业的不断发展带动商业繁荣的结果;北方多战乱,劳动力、技术等逐渐南移,南方环境较好,相对安定;经济重心南移,南方经济自宋、元以后超过北方;运河开凿后成为我国南北经济交流的大动脉。

课堂检测题

1.司马迁很早就认识到“无商不富“的道理,但直到清代却出现了“富商巨贾,挟其重资,多买土地,或数十顷,或数百顷”的社会现象。对此,下列理解错误的是( )

A.说明当时“以末致富,以本守之”的社会风气非常浓厚

B.这批富商巨贾成为了中国早期的农业资本家

C.这种现象严重阻碍了资本主义萌芽的发展

D.这种现象出现是与当时清政府重农抑商的政策分不开的。

[答案]B

[解析]材料所反映的信息为农业与工商业的关系,选项ACD符合中国封建社会的史实。当时的富商巨贾购买土地之后仍然采取封建的经营方式,因而是地主而不是早期的农业资本家,故选B项。

2.宋代是中国古代商业发展的黄金时代,有位同学想选择几个典型的事例作为自己撰写宋代商品经济发展小论文的标题,你认为合适的标题有( )

①坊墙轰然倒塌②汴河两岸群商荟萃③带上纸币去赶集④海上丝绸之路看商业风景

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

[答案] A

[解析]宋代,市坊制被打破;汴京两岸是当时最繁华的市场,如《清明上河图》;宋代出现了世界上最早的纸币——交子;宋代,海上丝绸之路繁盛,大量瓷器、丝绸出口海外,所列几个标题都是正确的。故选A项。

3.春秋战国时期是中国的社会转型期,商品经济既取得了很大发展,里面又蕴含着一些不利于商品经济发展的因素,下列表述正确的有( )

①实行工商食官的政策②私商取代官商成为商人主体③商鞅变法的农本政策和割据混战不利于商品经济的发展④出现了许多商业繁荣的都会

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

[答案] C

[解析]西周时期实行“工商食官”政策。其次注意商鞅变法正式提出了重农抑商的政策,故选C项。

4.城市是商业发展的主要基地,但不同时期,城市发展的特点并不相同,如果明清时期与唐宋时期得城市相比,其不同点是( )

A.城市功能以政治和军事功能为主 B.海上丝绸之路沿线城市繁荣

C.市坊制度开始被打破 D.在江南和交通要冲兴起许多工商业城镇

[答案] D

[解析] A项是在西周到唐代;明清实行海禁和闭关政策,不可能出现B项;C项发生在北宋时期。故选D项。

5. “重农抑商”政策是封建统治者长期奉行的政策,但是人们对它的认识却不尽相同,下列说法比较客观的是: ( )

A.秦朝建立后,为巩固统治重农抑商思想崛起

B.唐朝时实行官商分利政策,其根本目的是为了促进商业的发展

C.重农抑商政策淡化了农业和家庭手工业相结合的经营模式

D.重农抑商政策的存在前期有其合理性,但明清时期成为社会进步的绊脚石。

[答案] D

[解析]中国重农抑商政策崛起于战国时期;唐朝的官商分利客观上促进了商业的发展,但其根本目的仍然是为了增加税收,巩固统治;重农抑商政策强化了小农经济模式;重农抑商政策前期适应了生产力发展,明清时阻碍了中国向近代迈进,故选D项。

6.韩愈在《出门》一诗中写到到“长安百万家,出门无所之”。下面对这一信息解读正确的是( )

①反映了当时的商品经济繁荣②说明当时长安人口众多③这一景象与唐朝发达的对外交往有关④当时长安的人口主要居住在“市”里面。

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

[答案] B

[解析]从材料信息判断①②显然正确,由于唐朝的对外交往频繁,当时的长安居住着大量的外国人,所以③正确,唐朝实行市坊制,坊是居民区,市是交易市场,故选 B项。

7.下图是某一时期江南苏州城的景象,你认为下列判断正确的有( )

A.这幅绘画与《清明上河图》反映的主题基本一致

B.这种景象最可能发生在唐朝

C.该景象说明当时的统治者放弃了重农抑商政策

D.这种景象得益于苏州发达的对外贸易

[答案] A

[解析] 画面显然反映了当时苏州商业的兴盛,与《清明上河图》基本一致。这种景象应该是描绘的明清时期的苏州。由于当时明清统治者对内强化重农抑商,对外海禁或闭关锁国,所以C D不正确,故选A项。

8. 唐代诗人白居易《卖炭翁》诗曰:“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”;唐代诗人姚合诗曰:“客行野田间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去作商贾。”对比两首诗,反映的社会现象是 ( )

A.田地荒芜,民不聊生 B.形成许多大商帮

C.重商抑农政策强化的产物 D.唐代的商业非常繁荣

[答案] D

[解析]两首诗中“市南门”“尽去作商贾”就可以看出,当时的商业非常繁荣。A项不能从两首诗的信息中得出。 B项形成于明朝。材料反映的现象应该是重农抑商政策松动的产物,故选D项。

9. 范蠡主张,“十九年之中三致千金,再分散与贫交疏昆弟。晋商谚语“宁叫赔折腰,不叫客吃亏 ”。从上述信息中,我们可以发现( )

①中国古代商人有乐善好施、诚实守信的优良品质②春秋末年中国就出现了经商致富的私商③晋商的称呼说明在唐宋时期,中国就出现了实力雄厚的大商帮

A.②③ B.①③

C.①②③ D.①②

[答案] C

[解析]范蠡是春秋末年著名的商人,人称“陶朱公”。中国的大商帮出现在明清时期,故选C项。

10.下列关于古代商业的发展规律叙述正确的是( )

A.商业一直处于农业的附属地位

B. 商人社会地位经历从社会底层到社会上层的转变

C.城市功能经历了从以政治、军事功能为主到经济功能为主的转变

D.市场交易经历从规范之美到自由之风的转变

[答案] B

[解析]由于中国古代以农立国,统治阶级重农抑商越来越严重,所以,中国的商人地位整体一直不高,无法上升到社会上层,商业也一直处于农业的附属地位。当然,在商品经济不断发展的背景下,城市功能和市场交易确实发生了如CD所述的变化,故选B项。

11.阅读下列材料,回答问题:

在明朝后期,在山西有一户张姓夫妇,生有一个儿子。夫妇两人长期给地主当佃农,但是他们靠自己辛勤的劳动,积蓄了一些家产,甚至购买了属于自己的土地,家境逐渐殷实起来。随着儿子的不断长大,张家出现了不和谐的音符,老张想让儿子发奋读书,参加科举考试,将来光宗耀祖,但是儿子却坚持要经商致富,体现自身价值,父子二人陷入苦闷当中。最后,父亲在儿子的劝说下,勉强同意了儿子的选择。

请回答:

(1)结合当时的时代背景,你认为,父亲为何反对儿子从事经商?

(2)如果当时儿子想让自己经商时得到别人的“帮助”,可以怎么办?

(3)如果儿子想选择相对理想的经商地点,你建议他去哪里?

(4)如果儿子还想从事海外贸易,你认为可取吗?

参考答案:

(1)商人在社会上的地位较低;明朝实行重农抑商政策,对商人进行各种盘剥;受传统儒家思想的影响(只要言之成理即可)

(2)可以参加当时的商业组织——大商帮。

(3)建议去江南的商业市镇。这些地方,经济基础雄厚,交通比较发达,人口稠密,市场意识强,专业化程度高,有利于经商。(不必拘泥于答案)

(4)不可取。当时,明朝实行海禁政策,从事海外贸易风险极大。

12.阅读下列材料,回答问题:

材料一:一般来讲,商品经济的发展,离不开稳定的社会环境。当然也有例外,例如在中国的春秋战国时期,虽然战争频繁,国家动乱,但是中国的商品经济还是取得了巨大的发展,出现了许多商业都会,例如临淄、邯郸、大梁等 ——编者

材料二:隋唐时期,政治上的统一和大运河的开通,密切了南北方的经济往来。扬州、泉州、明州(今宁波)、杭州等江南的许多城市成为闻名中外的大都会。西域以及阿拉伯、波斯商人来往经商频繁,陆上和海上丝绸之路都呈现空前繁荣的景象。

― 改编自岳麓版《 历史 》 必修 Ⅱ

材料三:明清时期,在工商业发达的地区和交通要冲,尤其是江南地区出现了大批的工商业市镇,一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。 … …这些市镇的商品生产推动了商业的发展,进而促进了区域性市场的形成。

― 改编自岳麓版《 历史 》 必修 Ⅱ

请回答:

(1)结合所学知识指出,为何在战争频繁的春秋战国时期,中国的商品经济获得了巨大的发展?这一时期商品经济的发展有何新特点?

(2)结合材料二和所学知识,概括隋唐时期中国商品经济发展的原因?

(3)材料三表明,明清时期中国城市的经济的发展呈现出哪些特点?

(4)综合上述材料和所学知识,分析中国古代的商业城市分布变化有何特点?指出变化的原因?

参考答案

(1)原因:因为各国为了发展自己的实力,都较为重视发展经济;诸侯国林立形成的区域性经济迫切需要交换来互通有无;统治者对发展工商业的限制较少,发展经济的环境较为宽松. 特点:私商取代官商成为商人的主体;形成了许多著名的商业都会。

(2)农业手工业繁荣;政治统一,社会稳定;商业政策开明,重农抑商政策有所松动;大运河的开通。对外交往频繁。

(3)出现专业性的分工;形成区域性的市场;江南的城市商品经济发达。

(4)特点:我国的商业城市不断增加,分布逐渐由以黄河流域的中原地区为主转变为以长江流域和沿海地区为主;运河附近较集中。 原因:我国农业、手工业的不断发展带动商业繁荣的结果;北方多战乱,劳动力、技术等逐渐南移,南方环境较好,相对安定;经济重心南移,南方经济自宋、元以后超过北方;运河开凿后成为我国南北经济交流的大动脉。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势