第1课 精耕细作的农业生产模式(岳麓版必修2)

文档属性

| 名称 | 第1课 精耕细作的农业生产模式(岳麓版必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 156.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-11-19 19:54:43 | ||

图片预览

文档简介

第1课 精耕细作的农业生产模式

(课堂检测题)

1.“江山社稷”是我们平时经常提起的成语,古代也是国家的代名词。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于对国家的这种理解,反映了我国古代( )

A、非常重视祭祀、拜神B、农业是立国之本

C、农业与土地关系密切D、小农经济的特点

2.据一项农业考古发现的专著表明,我国原始社会末期的稻谷遗存有120多处,其中长江流域90余处,黄河流域12处。还有许多遗存中发现了大量炭化的粟粒和小麦,广泛分布于山东、河北、山西、甚至浙江等地。上述考古发现表明( )

①我国的原始农业南北各具特色②我国当时已经进入种植业的时代③南北之间的粮食品种已经有了交流④我国北方种植粮食的时间早于南方

A、①③ B、①②③ C、 ②④ D、①②④

3.我们每个人都有自己的生肖,如猪狗牛羊鸡等,从我国古代流传下来的生肖不能反映我国古代:( )

A.重视家畜、家禽驯化养殖 B.重视生态环境保护

C.动物与人们生活关系密切 D.农业文明的突出位置

4.某一历史学家在一次讲座中说:“我基本可以肯定,至迟到春秋末期,我国已经开始用牛耕地”。他所提供的下列论据,说服力最小的是( )

A、考古发现的春秋时期反映牛耕的文物

B、春秋时期的典籍中出现的“牛”与“耕”结合在一起的人的名字

C、典籍中关于春秋时期“宗庙之牺(祭祀用的牛)为畎亩之勤”的记载

D、成书于战国时期的《山海经》中关于叔均(传说中的人物)“是始做牛耕”的记载。

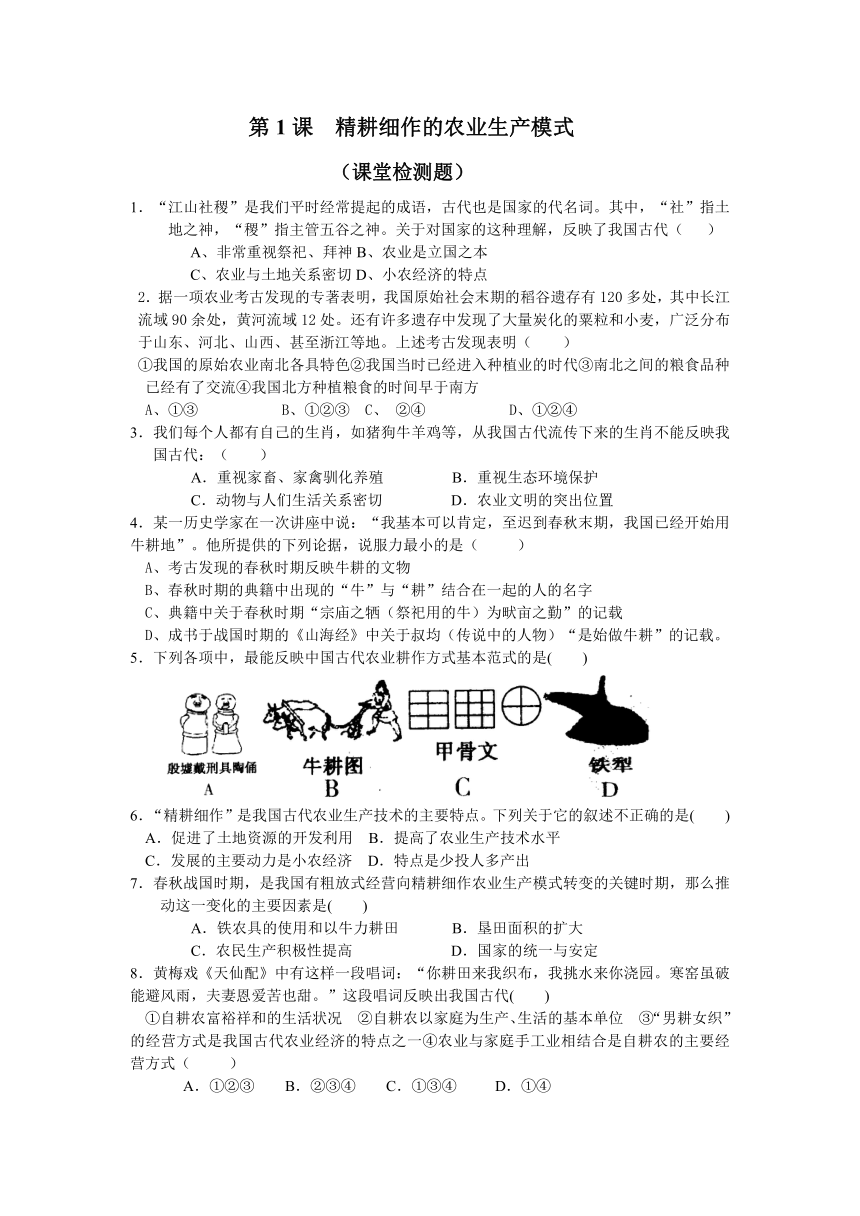

5.下列各项中,最能反映中国古代农业耕作方式基本范式的是( )

6.“精耕细作”是我国古代农业生产技术的主要特点。下列关于它的叙述不正确的是( )

A.促进了土地资源的开发利用 B.提高了农业生产技术水平

C.发展的主要动力是小农经济 D.特点是少投人多产出

7.春秋战国时期,是我国有粗放式经营向精耕细作农业生产模式转变的关键时期,那么推动这一变化的主要因素是( )

A.铁农具的使用和以牛力耕田 B.垦田面积的扩大

C.农民生产积极性提高 D.国家的统一与安定

8.黄梅戏《天仙配》中有这样一段唱词:“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。”这段唱词反映出我国古代( )

①自耕农富裕祥和的生活状况 ②自耕农以家庭为生产、生活的基本单位 ③“男耕女织”的经营方式是我国古代农业经济的特点之一④农业与家庭手工业相结合是自耕农的主要经营方式( )

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①④

9.对“自给自足的自然经济”的解释不正确的一项是( )

A、带有开放性、市场性、富足性 B、带有封建性、封闭性和落后性

C、是中国传统社会赖以存在的基础 D、“男耕女织”是其主要的经营方式

10.在我们北方往往流传着这样的俗语:“人生有三宝,丑妻薄地破棉袄”,它不能反映中国古代( )

A、农民对生活稳定的渴望 B、中国的商品经济极端落后

C、以家庭为单位的小农经济特征 D、农业在社会经济中占有重要地位

11、阅读下列材料,回答问题

材料一:自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役和供应,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。……自耕农这一阶层很不稳定,经常分化。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

材料二:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氢。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。 … … ” 一一白居易 《 朱陈村 》

材料三:春耕夏耘,秋获冬藏,发薪樵,治官府,给徭役,春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冬。……勤苦如此,尚遇水旱之灾,急政暴敛,……有卖田宅,鬻子孙以偿债者。 ——西汉晁错《论贵粟疏》

请回答:

(1)依据材料一,分析自耕农经济在古代社会中的地位和作用。

(2)依据材料一,指出中国古代社会有利于和不利于自耕农经济存在的因素。

(3)结合材料二、三和所学知识,分析中国古代的自耕农经济有哪些特点?“有财不行商”反映了当时社会上的哪种社会思潮?

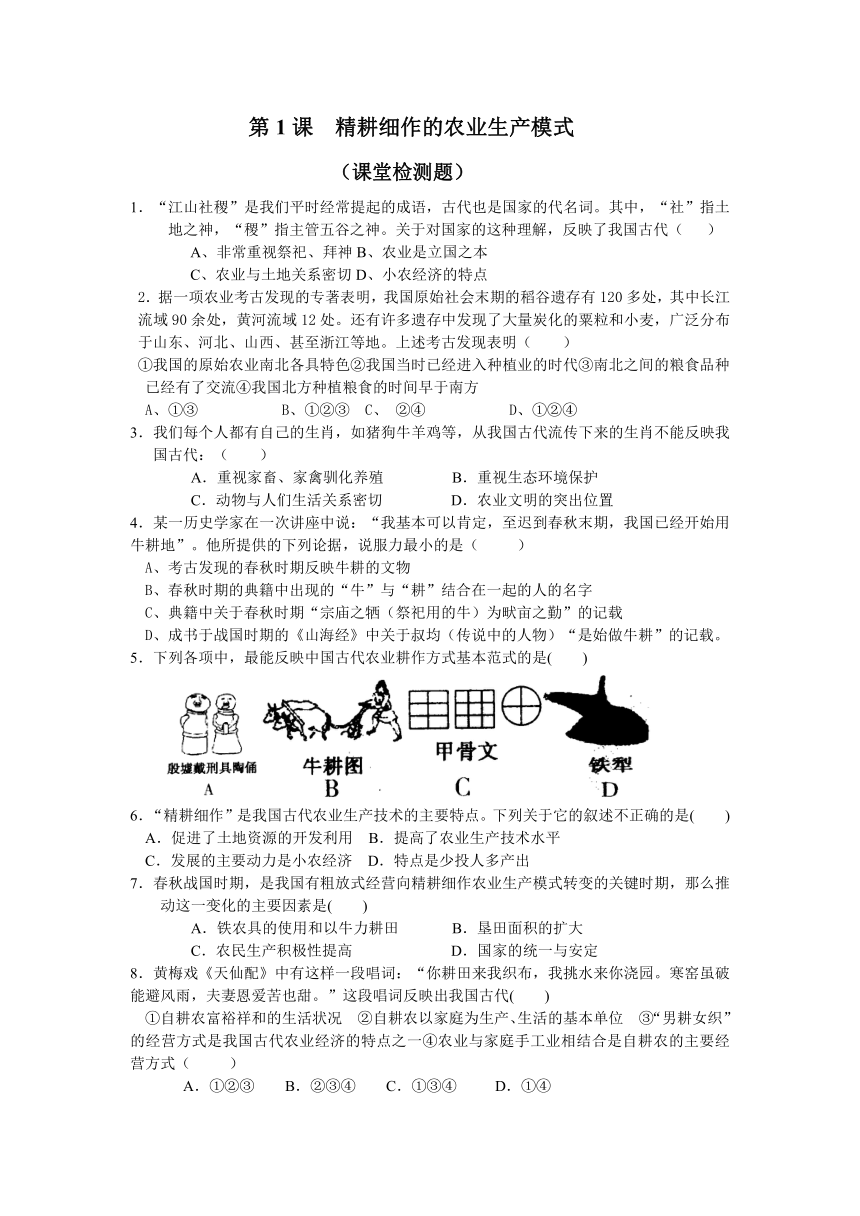

12.阅读下列材料:

材料一:春秋战国铸铁、冶铁示意图

材料二:

材料三:

材料四:唐代曲辕犁详图

请回答:

( l )结合材料一、二,分析二者的关系如何。

( 2 )比较材料二中春秋与战国时期的铁农具有何不同,说明了什么?

( 3 )结合所学知识,简要说明材料三、四中的两种牛犁相比,后者有何优点?

( 4 )从春秋战国到唐代生产工具的演变中,我们可以得到哪些认识?

第1课 精耕细作的农业生产模式

参考答案

1.答案B

解析:题干信息把“土地”“五谷”作为国家的代称,显然是强调国家与农业的关系。A、C是现象,D项没有体现,故选B项。

2.答案B

解析:从稻、粟等作物的地域分布的侧重点和范围可以看出当时农业南北既各具特色又相互交流,①②正确;大量农作物遗存显然表明中国进入种植业时代,③正确;④无法从题干信息中得出。

3.答案B

解析:古人把各种与生产、生活密切相关的动物作为生肖,足见家畜、家禽在中国古代的经济、家庭中的重要地位,A、C、D正确。题干信息与环境保护没有内在联系,故选B项。

4.答案D

解析:在探究历史结论时,说服力最强的是出土文物,其次是典籍记载,最小的是历史传说,因为其加入了过多的“主观想象”,故选D项。

5.答案B

解析:铁犁牛耕在我国二千多年,的农业耕作方式中一直占据着主导地位。A项是商代的政治状况,C项是商周的土地制度均不合题意;D项不全面,故选B项。

6.答案D

解析:古代精耕细作模式是与中国的小农经济相适应的,由于其投入多,对于土地资源的利用和提高农业科技水平有推动作用,故选D项。

7.答案A

解析:农业经营方式变化的实质就是生产关系的变化,显然是由于生产力的发展水平决定的,注意D项是错误的,故选A项。

8.答案B

解析:小农经济下的农民,由于受到天灾和统治阶级的剥削,生活不可能富裕安详,只能勉强自给自足,把含①的选项排除,故选B项。

9.答案A

解析:自然经济是传统社会的经济基础,其特点是自给自足、封闭落后和男耕女织的经营模式等,这些特点决定了不可能带有开放性、市场性和富足性的特点,故选A项。

10.答案B

解析:北方的这句俗语充分体现了中国的农业经济和小农经济的特征,更反映了人们对稳定生活的渴望。中国古代的商品经济虽然不十分发达,但是一直也在不断发展,不是极端落后,故选B项。

11.

(1)自耕农是封建国家赋税、徭役的主要承担者;大批自耕农的存在是社会稳定的重要条件。

(2)有利因素:自耕农的大量存在是封建国家富强、社会安定的基础条件,封建统治者不得不采取措施培植、保护自耕农经济。不利因素:自耕农由于抗击天灾人祸的能力差,是一个不稳定的阶层,经常发生分化。

(3)特点:以家庭为单位的男耕女织经营模式;自给自足性和生活的困苦性;封闭性强;由于规模小、技术力量薄弱,加上统治阶级的剥削和天灾,自耕农非常脆弱。思潮:反映了人们重视农业、轻视商业的思想。

12.( l )关系:因果关系。春秋战国时期,随着冶铁技术的进步,铁农具逐渐取代石制、木制工具并被广泛使用。 ( 2 )不同:春秋时期的铁制农具与战国时期相比,较为笨重、粗糙。反映了战国时期冶铁技术的进步和生产力水平的进一步提高。 ( 3 )优点:减轻了自身重量,克服“回转相妨”的缺点;使入土的深浅、起土的宽窄随心所欲;耕作平稳,利于水田使用;节省劳力,提高耕作速度。

( 4 )中国古代的生产工具不断发展和进步,推动了农耕经济的繁荣;生产工具的发展速度相对缓慢。

(课堂检测题)

1.“江山社稷”是我们平时经常提起的成语,古代也是国家的代名词。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于对国家的这种理解,反映了我国古代( )

A、非常重视祭祀、拜神B、农业是立国之本

C、农业与土地关系密切D、小农经济的特点

2.据一项农业考古发现的专著表明,我国原始社会末期的稻谷遗存有120多处,其中长江流域90余处,黄河流域12处。还有许多遗存中发现了大量炭化的粟粒和小麦,广泛分布于山东、河北、山西、甚至浙江等地。上述考古发现表明( )

①我国的原始农业南北各具特色②我国当时已经进入种植业的时代③南北之间的粮食品种已经有了交流④我国北方种植粮食的时间早于南方

A、①③ B、①②③ C、 ②④ D、①②④

3.我们每个人都有自己的生肖,如猪狗牛羊鸡等,从我国古代流传下来的生肖不能反映我国古代:( )

A.重视家畜、家禽驯化养殖 B.重视生态环境保护

C.动物与人们生活关系密切 D.农业文明的突出位置

4.某一历史学家在一次讲座中说:“我基本可以肯定,至迟到春秋末期,我国已经开始用牛耕地”。他所提供的下列论据,说服力最小的是( )

A、考古发现的春秋时期反映牛耕的文物

B、春秋时期的典籍中出现的“牛”与“耕”结合在一起的人的名字

C、典籍中关于春秋时期“宗庙之牺(祭祀用的牛)为畎亩之勤”的记载

D、成书于战国时期的《山海经》中关于叔均(传说中的人物)“是始做牛耕”的记载。

5.下列各项中,最能反映中国古代农业耕作方式基本范式的是( )

6.“精耕细作”是我国古代农业生产技术的主要特点。下列关于它的叙述不正确的是( )

A.促进了土地资源的开发利用 B.提高了农业生产技术水平

C.发展的主要动力是小农经济 D.特点是少投人多产出

7.春秋战国时期,是我国有粗放式经营向精耕细作农业生产模式转变的关键时期,那么推动这一变化的主要因素是( )

A.铁农具的使用和以牛力耕田 B.垦田面积的扩大

C.农民生产积极性提高 D.国家的统一与安定

8.黄梅戏《天仙配》中有这样一段唱词:“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。”这段唱词反映出我国古代( )

①自耕农富裕祥和的生活状况 ②自耕农以家庭为生产、生活的基本单位 ③“男耕女织”的经营方式是我国古代农业经济的特点之一④农业与家庭手工业相结合是自耕农的主要经营方式( )

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①④

9.对“自给自足的自然经济”的解释不正确的一项是( )

A、带有开放性、市场性、富足性 B、带有封建性、封闭性和落后性

C、是中国传统社会赖以存在的基础 D、“男耕女织”是其主要的经营方式

10.在我们北方往往流传着这样的俗语:“人生有三宝,丑妻薄地破棉袄”,它不能反映中国古代( )

A、农民对生活稳定的渴望 B、中国的商品经济极端落后

C、以家庭为单位的小农经济特征 D、农业在社会经济中占有重要地位

11、阅读下列材料,回答问题

材料一:自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役和供应,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。……自耕农这一阶层很不稳定,经常分化。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

材料二:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氢。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。 … … ” 一一白居易 《 朱陈村 》

材料三:春耕夏耘,秋获冬藏,发薪樵,治官府,给徭役,春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冬。……勤苦如此,尚遇水旱之灾,急政暴敛,……有卖田宅,鬻子孙以偿债者。 ——西汉晁错《论贵粟疏》

请回答:

(1)依据材料一,分析自耕农经济在古代社会中的地位和作用。

(2)依据材料一,指出中国古代社会有利于和不利于自耕农经济存在的因素。

(3)结合材料二、三和所学知识,分析中国古代的自耕农经济有哪些特点?“有财不行商”反映了当时社会上的哪种社会思潮?

12.阅读下列材料:

材料一:春秋战国铸铁、冶铁示意图

材料二:

材料三:

材料四:唐代曲辕犁详图

请回答:

( l )结合材料一、二,分析二者的关系如何。

( 2 )比较材料二中春秋与战国时期的铁农具有何不同,说明了什么?

( 3 )结合所学知识,简要说明材料三、四中的两种牛犁相比,后者有何优点?

( 4 )从春秋战国到唐代生产工具的演变中,我们可以得到哪些认识?

第1课 精耕细作的农业生产模式

参考答案

1.答案B

解析:题干信息把“土地”“五谷”作为国家的代称,显然是强调国家与农业的关系。A、C是现象,D项没有体现,故选B项。

2.答案B

解析:从稻、粟等作物的地域分布的侧重点和范围可以看出当时农业南北既各具特色又相互交流,①②正确;大量农作物遗存显然表明中国进入种植业时代,③正确;④无法从题干信息中得出。

3.答案B

解析:古人把各种与生产、生活密切相关的动物作为生肖,足见家畜、家禽在中国古代的经济、家庭中的重要地位,A、C、D正确。题干信息与环境保护没有内在联系,故选B项。

4.答案D

解析:在探究历史结论时,说服力最强的是出土文物,其次是典籍记载,最小的是历史传说,因为其加入了过多的“主观想象”,故选D项。

5.答案B

解析:铁犁牛耕在我国二千多年,的农业耕作方式中一直占据着主导地位。A项是商代的政治状况,C项是商周的土地制度均不合题意;D项不全面,故选B项。

6.答案D

解析:古代精耕细作模式是与中国的小农经济相适应的,由于其投入多,对于土地资源的利用和提高农业科技水平有推动作用,故选D项。

7.答案A

解析:农业经营方式变化的实质就是生产关系的变化,显然是由于生产力的发展水平决定的,注意D项是错误的,故选A项。

8.答案B

解析:小农经济下的农民,由于受到天灾和统治阶级的剥削,生活不可能富裕安详,只能勉强自给自足,把含①的选项排除,故选B项。

9.答案A

解析:自然经济是传统社会的经济基础,其特点是自给自足、封闭落后和男耕女织的经营模式等,这些特点决定了不可能带有开放性、市场性和富足性的特点,故选A项。

10.答案B

解析:北方的这句俗语充分体现了中国的农业经济和小农经济的特征,更反映了人们对稳定生活的渴望。中国古代的商品经济虽然不十分发达,但是一直也在不断发展,不是极端落后,故选B项。

11.

(1)自耕农是封建国家赋税、徭役的主要承担者;大批自耕农的存在是社会稳定的重要条件。

(2)有利因素:自耕农的大量存在是封建国家富强、社会安定的基础条件,封建统治者不得不采取措施培植、保护自耕农经济。不利因素:自耕农由于抗击天灾人祸的能力差,是一个不稳定的阶层,经常发生分化。

(3)特点:以家庭为单位的男耕女织经营模式;自给自足性和生活的困苦性;封闭性强;由于规模小、技术力量薄弱,加上统治阶级的剥削和天灾,自耕农非常脆弱。思潮:反映了人们重视农业、轻视商业的思想。

12.( l )关系:因果关系。春秋战国时期,随着冶铁技术的进步,铁农具逐渐取代石制、木制工具并被广泛使用。 ( 2 )不同:春秋时期的铁制农具与战国时期相比,较为笨重、粗糙。反映了战国时期冶铁技术的进步和生产力水平的进一步提高。 ( 3 )优点:减轻了自身重量,克服“回转相妨”的缺点;使入土的深浅、起土的宽窄随心所欲;耕作平稳,利于水田使用;节省劳力,提高耕作速度。

( 4 )中国古代的生产工具不断发展和进步,推动了农耕经济的繁荣;生产工具的发展速度相对缓慢。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势