《阿里山纪行 》高效课堂教学案

图片预览

文档简介

学习内容 18 阿里山纪行 第1学时

学习目标 1、感受“阿里山的风光美如画”。2、学习本文融情于景的写法。

学习重难点 感受作者的真实情感。

导 学 过 程 自主空间

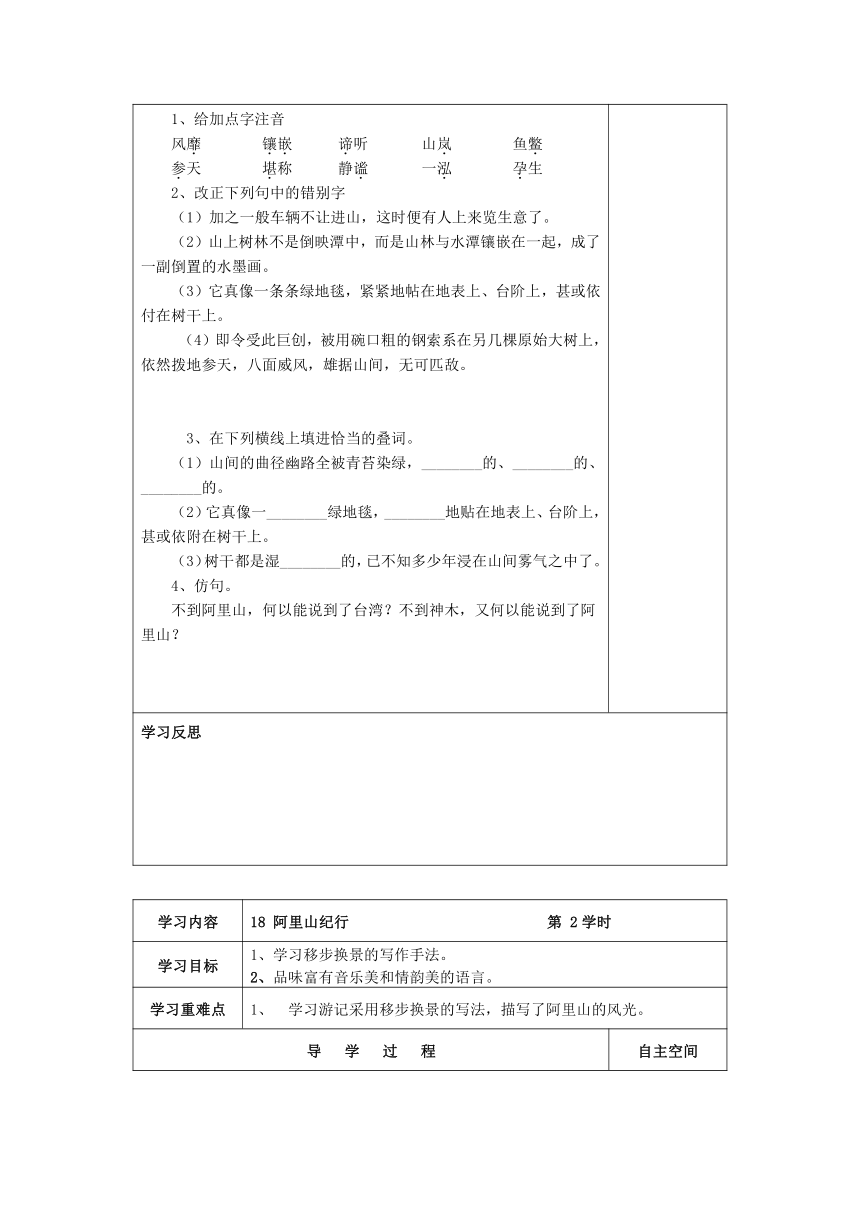

一、课前先学:1、给加点字加拼音风靡 镶嵌 谛听 山岚 鱼鳖 参天 堪称 静谧 一泓 孕生2、在文中划出作者游览的线路,说说课文描写了阿里山的哪些景物,并说说这些景物的特点。 3、你还有什么疑问,请提出来。(学贵有疑)二、课堂探究(一)课堂自学1、读了课文,你对阿里山、阿里山的神木一带的风光有了哪些认识和感受? 2、理清课文思路(二)组内交流 1.开头一段写两岸学者欢聚台北的融洽场面,有何作用? 2.课文中如此写道:“不到阿里山,何以能说到了台湾?”“不到神木,又何以能说到了阿里山?”你怎么理解这两句话?3.草木本是无情物,为什么在作者笔下,阿里山那么美,那么令人震撼?你是怎样理解置身阿里山中的作者的思想感情?(三)组际交流 (四)拓展延伸“假如我是导游”,请你以导游的身份介绍阿里山的风光。指名学生介绍阿里山的风光。 三、达标检测 1、给加点字注音风靡 镶嵌 谛听 山岚 鱼鳖 参天 堪称 静谧 一泓 孕生2、改正下列句中的错别字(1)加之一般车辆不让进山,这时便有人上来览生意了。(2)山上树林不是倒映潭中,而是山林与水潭镶嵌在一起,成了一副倒置的水墨画。(3)它真像一条条绿地毯,紧紧地帖在地表上、台阶上,甚或依付在树干上。 (4)即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拨地参天,八面威风,雄据山间,无可匹敌。 3、在下列横线上填进恰当的叠词。(1)山间的曲径幽路全被青苔染绿,________的、________的、________的。(2)它真像一________绿地毯,________地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。(3)树干都是湿________的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。4、仿句。不到阿里山,何以能说到了台湾?不到神木,又何以能说到了阿里山?

学习反思

学习内容 18 阿里山纪行 第 2学时

学习目标 1、学习移步换景的写作手法。2、品味富有音乐美和情韵美的语言。

学习重难点 1、 学习游记采用移步换景的写法,描写了阿里山的风光。

导 学 过 程 自主空间

一、课前先学:1、精读课文3—9段,思考作者在到阿里山神木的路上见到哪些如画的风光?2、你还有什么问题,请提出来。(学会提问)二、课堂探究(一)课堂自学1、第3段在结构上有什么作用?(二)组内交流1、作者进阿里山时有什么感受?2、作者笔下的神木是什么样子的,它有哪些丰富、深邃的文化内涵? 3、这是一篇美文,语言具有音乐美和情韵美,请找出一处你喜欢的文字,并说说喜欢的原因。4、作者是如何采用移步换景法来描写阿里山美丽的风光的? 5、作者为什么没有写到阿里山的姑娘? (三)组际交流(四)拓展延伸 1、收集你所知道的有关台湾方面的知识,在班上交流。 2、学生收集资料,做一份“台湾百科”的小报,互相交流,共同学习。三、达标检测 下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到。山中,树多、人少,不知阿里山的姑娘究竟在何方。树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。我只觉得,阿里山的风光美如画。1、“不知谁哼起《高山青》”一句在文中有什么作用?________________________________________________________________________________________________2、“整个游程”是指_________ _______。3、“仿佛能揉出浓汁”中的“仿佛”是________________意思。4、作者在整个游程中并没有看到“美如水”的“阿里山姑娘”,为什么还要赞美“阿里山的风光美如画”?

学习反思

知识链接:

1、作者简介

吴功正,当代作家、文学评论家、美学家。1997年7月初,他应一批台湾学者的邀请,赴台湾讲学,交流两岸文化。之后,他游览了台湾著名的风景区阿里山。作者被迷人的阿里山风光深深陶醉。他想把阿里山描绘出来,介绍给大陆读者,让更多的人知道它,于是回国后写下了此文。

2、阿里山简介:

阿里山在台湾嘉义县东北,是大武恋山、尖山、祝山等十八座山的总称。主峰大塔山海拔2663米,东面靠近台湾最高峰玉山。

阿里山的森林、云海和日出,誉称三大奇观。阿里山列为台湾风景区之一,美景纷呈早为人所知道,因此有“不到阿里山,不知阿里山之美,不知阿里山之富,更不知阿里之伟大”的说法。由于山区气候温和,盛夏里依然清爽宜人,加上林木葱翠,是全台湾最理想的避暑胜地。

18、阿里山纪行

参考答案

(一)

1、 加点字注音

mǐ xiāng dì lán biē

cān kān mì hóng

2、改正错别字

(1)览

(2)倒

(3)帖 付

(4)棵 据

3、(1)茸茸 毛毛 濛濛(2)条条 紧紧 (3)漉漉

4、不到泰山,何以能说到了泰安?不到玉皇顶,又何以能说到了泰山?

(二)1.这一句与文章开头唱《高山青》相呼应,以歌起,以歌结,首尾呼应,浑然一体。

2.游阿里山

3.好像

4.①作者游阿里山不尽然是为了看那“美如水”的“阿里山姑娘”,言外之意,也是为了欣赏阿里山的美丽风光;

②作者在整个游程中,确实看到了如画的阿里山风光,并为之陶醉,他的赞美出于肺腑;

③“一方山水育一方人”,看到了山水之美,也等于看到了阿里山姑娘之美。

学习目标 1、感受“阿里山的风光美如画”。2、学习本文融情于景的写法。

学习重难点 感受作者的真实情感。

导 学 过 程 自主空间

一、课前先学:1、给加点字加拼音风靡 镶嵌 谛听 山岚 鱼鳖 参天 堪称 静谧 一泓 孕生2、在文中划出作者游览的线路,说说课文描写了阿里山的哪些景物,并说说这些景物的特点。 3、你还有什么疑问,请提出来。(学贵有疑)二、课堂探究(一)课堂自学1、读了课文,你对阿里山、阿里山的神木一带的风光有了哪些认识和感受? 2、理清课文思路(二)组内交流 1.开头一段写两岸学者欢聚台北的融洽场面,有何作用? 2.课文中如此写道:“不到阿里山,何以能说到了台湾?”“不到神木,又何以能说到了阿里山?”你怎么理解这两句话?3.草木本是无情物,为什么在作者笔下,阿里山那么美,那么令人震撼?你是怎样理解置身阿里山中的作者的思想感情?(三)组际交流 (四)拓展延伸“假如我是导游”,请你以导游的身份介绍阿里山的风光。指名学生介绍阿里山的风光。 三、达标检测 1、给加点字注音风靡 镶嵌 谛听 山岚 鱼鳖 参天 堪称 静谧 一泓 孕生2、改正下列句中的错别字(1)加之一般车辆不让进山,这时便有人上来览生意了。(2)山上树林不是倒映潭中,而是山林与水潭镶嵌在一起,成了一副倒置的水墨画。(3)它真像一条条绿地毯,紧紧地帖在地表上、台阶上,甚或依付在树干上。 (4)即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拨地参天,八面威风,雄据山间,无可匹敌。 3、在下列横线上填进恰当的叠词。(1)山间的曲径幽路全被青苔染绿,________的、________的、________的。(2)它真像一________绿地毯,________地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。(3)树干都是湿________的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。4、仿句。不到阿里山,何以能说到了台湾?不到神木,又何以能说到了阿里山?

学习反思

学习内容 18 阿里山纪行 第 2学时

学习目标 1、学习移步换景的写作手法。2、品味富有音乐美和情韵美的语言。

学习重难点 1、 学习游记采用移步换景的写法,描写了阿里山的风光。

导 学 过 程 自主空间

一、课前先学:1、精读课文3—9段,思考作者在到阿里山神木的路上见到哪些如画的风光?2、你还有什么问题,请提出来。(学会提问)二、课堂探究(一)课堂自学1、第3段在结构上有什么作用?(二)组内交流1、作者进阿里山时有什么感受?2、作者笔下的神木是什么样子的,它有哪些丰富、深邃的文化内涵? 3、这是一篇美文,语言具有音乐美和情韵美,请找出一处你喜欢的文字,并说说喜欢的原因。4、作者是如何采用移步换景法来描写阿里山美丽的风光的? 5、作者为什么没有写到阿里山的姑娘? (三)组际交流(四)拓展延伸 1、收集你所知道的有关台湾方面的知识,在班上交流。 2、学生收集资料,做一份“台湾百科”的小报,互相交流,共同学习。三、达标检测 下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到。山中,树多、人少,不知阿里山的姑娘究竟在何方。树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。我只觉得,阿里山的风光美如画。1、“不知谁哼起《高山青》”一句在文中有什么作用?________________________________________________________________________________________________2、“整个游程”是指_________ _______。3、“仿佛能揉出浓汁”中的“仿佛”是________________意思。4、作者在整个游程中并没有看到“美如水”的“阿里山姑娘”,为什么还要赞美“阿里山的风光美如画”?

学习反思

知识链接:

1、作者简介

吴功正,当代作家、文学评论家、美学家。1997年7月初,他应一批台湾学者的邀请,赴台湾讲学,交流两岸文化。之后,他游览了台湾著名的风景区阿里山。作者被迷人的阿里山风光深深陶醉。他想把阿里山描绘出来,介绍给大陆读者,让更多的人知道它,于是回国后写下了此文。

2、阿里山简介:

阿里山在台湾嘉义县东北,是大武恋山、尖山、祝山等十八座山的总称。主峰大塔山海拔2663米,东面靠近台湾最高峰玉山。

阿里山的森林、云海和日出,誉称三大奇观。阿里山列为台湾风景区之一,美景纷呈早为人所知道,因此有“不到阿里山,不知阿里山之美,不知阿里山之富,更不知阿里之伟大”的说法。由于山区气候温和,盛夏里依然清爽宜人,加上林木葱翠,是全台湾最理想的避暑胜地。

18、阿里山纪行

参考答案

(一)

1、 加点字注音

mǐ xiāng dì lán biē

cān kān mì hóng

2、改正错别字

(1)览

(2)倒

(3)帖 付

(4)棵 据

3、(1)茸茸 毛毛 濛濛(2)条条 紧紧 (3)漉漉

4、不到泰山,何以能说到了泰安?不到玉皇顶,又何以能说到了泰山?

(二)1.这一句与文章开头唱《高山青》相呼应,以歌起,以歌结,首尾呼应,浑然一体。

2.游阿里山

3.好像

4.①作者游阿里山不尽然是为了看那“美如水”的“阿里山姑娘”,言外之意,也是为了欣赏阿里山的美丽风光;

②作者在整个游程中,确实看到了如画的阿里山风光,并为之陶醉,他的赞美出于肺腑;

③“一方山水育一方人”,看到了山水之美,也等于看到了阿里山姑娘之美。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 七律·长征

- 二 《长征组歌》两首

- 三 老山界

- 四 草

- 五 《长征》节选

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 枣核

- 七 最后一课

- 八 始终眷恋着祖国

- 九 古诗四首(春望、泊秦淮、十一月四日风雨大作、过

- 十 晏子使楚

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 背影

- 十二 甜甜的泥土

- 十三 人琴俱亡

- 十四 我的母亲

- 十五 父母的心

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 小石潭记

- 十七 记承天寺夜游

- 十八 阿里山纪行

- 十九 美丽的西双版纳

- 二十 蓝蓝的威尼斯

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 苏州园林

- 二十二 都市精灵

- 二十三 幽径悲剧

- 二十四 明天不封阳台

- 二十五 治水必躬亲

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 从小就要爱科学

- 二十七 在太空中理家

- 二十八 奇妙的克隆

- 二十九 送你一束转基因花

- 三十 师生自荐课文

- 诵读欣赏