二年级数学下册教案-8 克和千克 人教版

文档属性

| 名称 | 二年级数学下册教案-8 克和千克 人教版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 521.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-12-29 09:17:39 | ||

图片预览

文档简介

质量、克的认识教学设计

教学内容:本节课教学内容是人教版二年级下册第8单元P101页。

一、教材分析

本单元认识质量单位“克和千克”。具体教学内容包括:认识质量单位“克”及相应的测量工具——天平;认识质量单位“千克”及相应的常见测量工具;了解克和千克的关系;解决简单的实际问题。本节课是本单元教学中的第一课时,教学主要内容是了解质量单位“克和千克”,并具体认识质量单位“克”,是学生从直观比较物体的轻重到量化比较的起步,是本单元教学中非常关键的一步,为千克的认识做了很好的铺垫。在教材的编排上,基于学生的实际情况及教学内容本身的特点,本单元体现了以下特点:

借助学生熟悉的超市情境及日常事务——超市购物情境图,以此唤起学生的相关生活经验,引出质量单位的教学,激发学生探究欲望,同时让学生感受到数学与生活紧密相连。

注重通过各种活动帮助学生感受1克,为估量作好准备。

注重估测方法的教学,以逐步培养学生的估量能力。

尊重学生的认知规律和生活经验,将抽象的术语转换为学生能理解的“有多重”“轻重”等生活语言。

教学重点:在初步建立1克的观念的基础上,会以此为标准估量物体的质量。

教学难点:学生能根据具体的情况,找准相应的标准来估量物体的质量。

二、学情分析

本单元是学生在生活中对轻、重的概念有了一定的认识,并会直观比较物体的轻重,但不能进行量化比较的基础进行教学的。如,二年级的学生知道自己的体重轻于父母,会用掂量的方式比较一些物体的重量,知道平时买东西时用台秤或盘秤等。因有了一定的基础,学生在估量物体的重量的时候有很大的兴趣,教师应利用这一特点设计各种活动,让学生通过小组合作,实践操作在掂一掂、估一估活动直观感受物体质量。由于经验的限制,学生在估量的时候很难感觉出物体的大概重量,甚至会有有很大的偏差。需要教师通过引导学生感受,体验,找准估量标准,逐步增强学生数感,提升估量能力。

三、教学目标

1、通过掂一掂、估一估等活动,使学生认识质量单位克。

2、学生初步了解天平的使用,在初步建立1克的基础上,会以此为标准估量物体的质量。

3、学生能体会到学习质量单位的必要性,进一步培养学生的数感。

4、增强学习数学的兴趣,学会与他人合作交流,获得积极的数学学习情感。

四、教学过程

一) 创设情境,提出问题

1、谈话:同学们去过超市吗?今天老师也带大家一起去超市逛一逛好不好?

(课件出示超市购物情境图)

2、提问:你从这幅图上了解到了哪些数学信息? (学生观察画面,描述所了解的信息)

3、教师根据学生回答引出质量单位:克和千克。并提问:它们都是表示物体的重量,为什么有时用千克,有时用克作单位呢,举例来说一说?

(学生独立思考,然后回答)

4、今天我就先一起来认识“克”。

板书课题:质量、克的认识

二) 知识探究

认识1克

(教具准备:课件、天平、2分的硬币和1角的硬币每周一枚,黄豆、口香糖每人一粒)

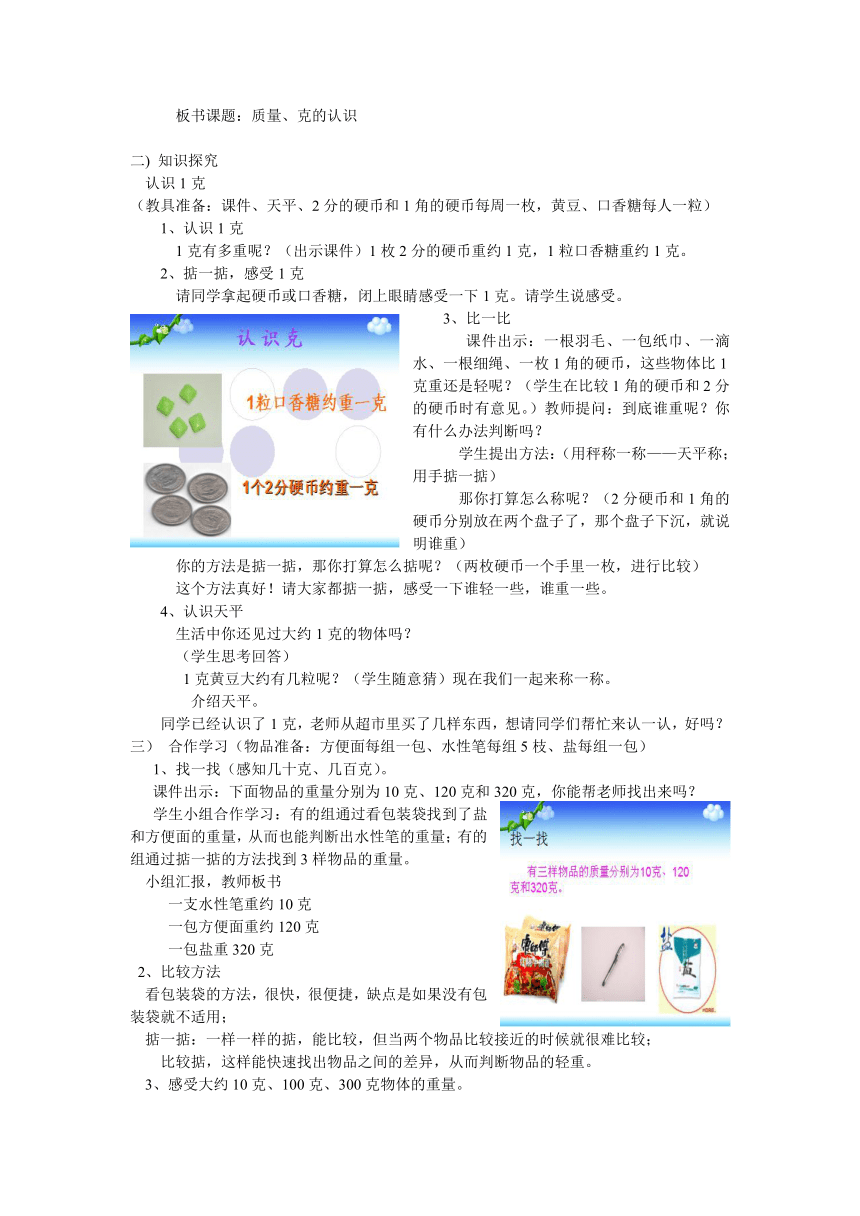

1、认识1克

1克有多重呢?(出示课件)1枚2分的硬币重约1克,1粒口香糖重约1克。

掂一掂,感受1克

请同学拿起硬币或口香糖,闭上眼睛感受一下1克。请学生说感受。

3、比一比

课件出示:一根羽毛、一包纸巾、一滴水、一根细绳、一枚1角的硬币,这些物体比1克重还是轻呢?(学生在比较1角的硬币和2分的硬币时有意见。)教师提问:到底谁重呢?你有什么办法判断吗?

学生提出方法:(用秤称一称——天平称;用手掂一掂)

那你打算怎么称呢?(2分硬币和1角的硬币分别放在两个盘子了,那个盘子下沉,就说明谁重)

你的方法是掂一掂,那你打算怎么掂呢?(两枚硬币一个手里一枚,进行比较)

这个方法真好!请大家都掂一掂,感受一下谁轻一些,谁重一些。

认识天平

生活中你还见过大约1克的物体吗?

(学生思考回答)

1克黄豆大约有几粒呢?(学生随意猜)现在我们一起来称一称。

介绍天平。

同学已经认识了1克,老师从超市里买了几样东西,想请同学们帮忙来认一认,好吗?

三) 合作学习(物品准备:方便面每组一包、水性笔每组5枝、盐每组一包)

1、找一找(感知几十克、几百克)。

课件出示:下面物品的重量分别为10克、120克和320克,你能帮老师找出来吗?

学生小组合作学习:有的组通过看包装袋找到了盐和方便面的重量,从而也能判断出水性笔的重量;有的组通过掂一掂的方法找到3样物品的重量。

小组汇报,教师板书

一支水性笔重约10克

一包方便面重约120克

一包盐重320克

2、比较方法

看包装袋的方法,很快,很便捷,缺点是如果没有包装袋就不适用;

掂一掂:一样一样的掂,能比较,但当两个物品比较接近的时候就很难比较;

比较掂,这样能快速找出物品之间的差异,从而判断物品的轻重。

3、感受大约10克、100克、300克物体的重量。

请同学感受一下三样物品的重量,并把这些重量记在心里。

记住了吗?超市的售货员阿姨看到大家学的这么棒,想出两道题来考考大家,你们有信心挑战一下吗?

四)实践操作,深化认识(每组准备四个果冻,一个苹果)

1.估一估。

课件出示一个果冻(50克)

估一估,看那个小组的答案最接近。

学生小组探究

要求,首先单独估一估,然后小组探讨估计的结果,说一说估的方法。

小组展示估量的方法

方法一:只拿果冻,估计结果。(这种方法相差会很大)

方法二:先拿果冻和水性笔比较,再与方便面或盐来比。(这样可以确定一个范围)

方法三:拿果冻和水性笔比较,如果感觉水性笔太轻,再添加。(这种方法估出来的数最接近)

大家觉得哪种估计的方法更好些?(这样比较估的时候我们才能估的更准。)

有了好方法,我们才能估的更准!接下来的这个物品看看哪个组能估的更准了。你们准备好了吗?

课件出示一个苹果。

学生分组活动。教师观察学生估的情况。(方法同上)

2、再次感受

同学们估的方法越来越好,估的重量也越来越接近了,现在大家再次感受一下果冻和苹果的重量。并在心里默默的记住这个重量。(学生独立感受)

认识升华

大家都记住了这些物品的重量了吗?第一关我们顺利通过,但接下来的这一关可有一定的难度了,准备好了吗?

在冲关之前老师提个要求:现在桌子上的物品我们不能再拿了,否则就是闯关失败。

课件出示分别出示一个鸡蛋和一盒牛奶。你能估出它们的重量吗?

学生独立思考,教师点名回答,并说说理由。

五)归纳总结,课后延伸

1、数学日记(课后延伸)

请一名学生读日记。(读的过程中学生们偷偷的笑)

你们刚才在听的时候为什么偷偷的笑啊?

(因为他的日记中的一些数量不对。)

那你能帮帮他的忙吗?(学生说出自己觉的不对的地方)

谢谢你们帮他纠正了这些问题。我们以后在用这些单位的时候一定要准确,否则也会想他一样闹出很多的笑话的。

归纳总结

这件课你学到了什么?

六) 板书设计

质量、克的认识

一支水性笔重约10克

一包方便面重约120克

一包盐重约320克

五、教学反思

数学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上,克的认识是本单元第一课时教学,为了让学生能比较好地掌握克这部分知识,为后面千克的认识奠定基础,课前,我通过调查问卷和谈话等方式了解学生对克的认识,以便准确的定位本节课的教学目标和重难点。在教学中,我通过让学生看一看、掂一掂、估一估等实践活动,增加学生对“克”的感性认识,帮助学生形成质量观念,培养学生合作交流的习惯和数感。主要体现在以下几个方面:

1、选好情景 激发兴趣

本节课,我设计了以逛超市为主线的教学流程,立足学生生活经验,通过寻找数学信息、认识1克、帮帮老师、售货员设关卡等活动来唤醒学生已有的生活经验,充分调动了学生的学习兴趣,让学生在学习中体会成功的喜悦,同时了解到数学与生活的紧密联系。

2、循序渐进 从直观到抽象

质量单位不像长度单位那样直观、具体,不能靠眼睛观察得到,只能靠身体的感觉来感知。1克有多重?10克有多重?这对于二年级的孩子来说有一定的难度。在教学中我充分尊重学生已有的生活经验,所列举的例子都是学生经常能接触到或看到的。课前准备了充分的教具、学具和实物,调动多种感官协作学习。

在建立1克的概念时,先介绍1克的重量,再让学生掂一掂一个2分的硬币或一粒口香糖,充分感受1克的重量,然后选择物品与1克进行对比,让学生认识到大的物品不一定重,小的物品不一定轻,最后让学生例举了生活中大约重1克的物品,并借助天平称黄豆活动,让学生从物品的大小转化为直观数量,加深了学生对克的印象。在认识几时、几百克时,通过“找一找”“掂一掂”“估一估”等活动,让学生在活动中对物体质量的感受层层递进,最后达到没有实物做比较时也能在头脑中进行抽象比较。最终到达由直观比较到量化比较的过渡。

运用对比的方法建立知识间的联系

10克的水性笔、50克的果冻、120克方便面等物品是孤立的几样物品,学生要想直接估量一样物体的质量很不容易,只有学生当能自觉建立它们直间的联系,才能更准确的估量一个物体的质量。在让学生估果冻的重量时,我充分给予学生展示的时间,并通过追问“还有更好的办法吗?”激起学生的好胜心,学生最终找到了比较掂(用水性笔与果冻比等)的方法。学生了解到估量时应该有一个参照物,从而顺利的建立了知识之间的联系。后面在估苹果的重量时候就估的更准了。

整堂课中,学生的主体地位凸现了,真正亲历知识形成的全过程。在自主学习、自主活动的乐趣中升华了对克的理解。学生学得主动、学得开心,真正成为了学习的主人

本堂课也有一个小小的遗憾。在学生比较2分的硬币和1角的硬币谁重些时,有一个学生提到“因为1角比2分的硬币钱多,所以1角的重些”,当时有学生笑了,所以也就没有引起我的重视。课后我才意识到这是一个多好的资源(当时可能很多学生也是这样想的),如果我顺势让学生把1角的硬币和1元的硬币比一比,再和100元的纸币比一比的话,既能帮助学生澄清心里的疑惑,又能让学生认识的不同材质的物体之间的比较标准不同。老师只有在课堂中把握住生成,才能更好的驾驭课堂,才能让课堂更精彩!

六、案例研讨

《质量、克的认识》是人教版二年级下册第一课时的知识,学生第一次接触质量单位,而且单位并不像长度单位这种这么直观,它让学生理解有点抽象。但谭老师能较好的把握教学的脉络,能立足学生已有的生活经验,帮助学生把感性认识上升到理性认识,攻破教学重难点。

一是创造性地使用教材。

教材给我们呈现的知识非常有限,教师通过设计逛超市的活动,通过寻找数学信息、认识1克、帮帮老师、售货员设关卡等活动来唤醒学生已有的生活经验,充分调动了学生的学习兴趣,既迎合小学生好胜的心理,增强了学习的乐趣,类化了知识,又让学生充分享受了学习,交流、体验成功的喜悦。

二是注重了学生的情感体验。

教师在教学中既重视了知识和技能的训练,还注重了对学生学习习惯和合作意识的培养,更关注了学生的情感。整堂课,学生的思维一直很活跃活,合作意识也很强了。这与教师富有激励性的评价离不开,更与教师的设计活动离不开。学生在活动中经历了过程,获得了体验,掌握了知识。

三是注重了小组合作,活动设计好。

本堂课,教师始终让学生处在一种自主学习的状态中,教师通过“掂一掂、找一找、估一估”等活动的设计,让学生通过小组合作,感悟体验,让学生对克的认识层层递进,最终到达由直观比较到量化比较的过渡。

在这堂课中,教师的角色转变了,不再是传统教学中的“教教材”,而是主动寻找教材中的数学知识与学生熟悉的生活情境有机联系的切入点.,使枯燥的数学问题变为活生生的生活现实,增强了学生对数学内容的亲切感。堂课中,学生的主体地位凸现了真正亲历知识形成的全过程。在自主学习,自主活动的乐趣中升华了对克的理解。

本堂课中,教师也存在一些需要注意的问题。1、在学生比较2分的硬币和1角的硬币谁重些时,有一个学生提到“因为1角比2分的硬币钱多,所以1角的重些”,这并没有引起教师的重视。如果教师能顺势让学生把1角的硬币和1元的硬币比一比,再和100元的纸币比一比的话,既能帮助学生澄清心里的疑惑,又能让学生认识的不同材质的物体之间的比较标准不同。2、本节课教师虽能很好的落实本堂课的教学目标,突破重难点,但对后续的学习没有很好的联系起来,没有站在整单元全局的角度上去考虑问题。

教师简介:

谭芳裕,男35岁,本科学历,湖南省株洲市茶陵县解放学校教师。1998年毕业于湖南攸县师范,毕业后一直从事小学数学教育,至今已有17年。工作中我认真负责、积极向身边的名师学习,经过不懈的努力初步形成了亲切自然,朴实无华的教学风格。教学效果也一直很好,深得领导重视、学生喜爱和家长欢迎。一直的努力也让我取得了一些小小的成绩,2011年曾获茶陵县“铁犀杯”小学数学赛课一等奖;2013年被评为茶陵县课改先进个人;2014年被评为茶陵县第五届小学数学学科带头人;2014年获株洲市教育学会先进个人称号。

教学内容:本节课教学内容是人教版二年级下册第8单元P101页。

一、教材分析

本单元认识质量单位“克和千克”。具体教学内容包括:认识质量单位“克”及相应的测量工具——天平;认识质量单位“千克”及相应的常见测量工具;了解克和千克的关系;解决简单的实际问题。本节课是本单元教学中的第一课时,教学主要内容是了解质量单位“克和千克”,并具体认识质量单位“克”,是学生从直观比较物体的轻重到量化比较的起步,是本单元教学中非常关键的一步,为千克的认识做了很好的铺垫。在教材的编排上,基于学生的实际情况及教学内容本身的特点,本单元体现了以下特点:

借助学生熟悉的超市情境及日常事务——超市购物情境图,以此唤起学生的相关生活经验,引出质量单位的教学,激发学生探究欲望,同时让学生感受到数学与生活紧密相连。

注重通过各种活动帮助学生感受1克,为估量作好准备。

注重估测方法的教学,以逐步培养学生的估量能力。

尊重学生的认知规律和生活经验,将抽象的术语转换为学生能理解的“有多重”“轻重”等生活语言。

教学重点:在初步建立1克的观念的基础上,会以此为标准估量物体的质量。

教学难点:学生能根据具体的情况,找准相应的标准来估量物体的质量。

二、学情分析

本单元是学生在生活中对轻、重的概念有了一定的认识,并会直观比较物体的轻重,但不能进行量化比较的基础进行教学的。如,二年级的学生知道自己的体重轻于父母,会用掂量的方式比较一些物体的重量,知道平时买东西时用台秤或盘秤等。因有了一定的基础,学生在估量物体的重量的时候有很大的兴趣,教师应利用这一特点设计各种活动,让学生通过小组合作,实践操作在掂一掂、估一估活动直观感受物体质量。由于经验的限制,学生在估量的时候很难感觉出物体的大概重量,甚至会有有很大的偏差。需要教师通过引导学生感受,体验,找准估量标准,逐步增强学生数感,提升估量能力。

三、教学目标

1、通过掂一掂、估一估等活动,使学生认识质量单位克。

2、学生初步了解天平的使用,在初步建立1克的基础上,会以此为标准估量物体的质量。

3、学生能体会到学习质量单位的必要性,进一步培养学生的数感。

4、增强学习数学的兴趣,学会与他人合作交流,获得积极的数学学习情感。

四、教学过程

一) 创设情境,提出问题

1、谈话:同学们去过超市吗?今天老师也带大家一起去超市逛一逛好不好?

(课件出示超市购物情境图)

2、提问:你从这幅图上了解到了哪些数学信息? (学生观察画面,描述所了解的信息)

3、教师根据学生回答引出质量单位:克和千克。并提问:它们都是表示物体的重量,为什么有时用千克,有时用克作单位呢,举例来说一说?

(学生独立思考,然后回答)

4、今天我就先一起来认识“克”。

板书课题:质量、克的认识

二) 知识探究

认识1克

(教具准备:课件、天平、2分的硬币和1角的硬币每周一枚,黄豆、口香糖每人一粒)

1、认识1克

1克有多重呢?(出示课件)1枚2分的硬币重约1克,1粒口香糖重约1克。

掂一掂,感受1克

请同学拿起硬币或口香糖,闭上眼睛感受一下1克。请学生说感受。

3、比一比

课件出示:一根羽毛、一包纸巾、一滴水、一根细绳、一枚1角的硬币,这些物体比1克重还是轻呢?(学生在比较1角的硬币和2分的硬币时有意见。)教师提问:到底谁重呢?你有什么办法判断吗?

学生提出方法:(用秤称一称——天平称;用手掂一掂)

那你打算怎么称呢?(2分硬币和1角的硬币分别放在两个盘子了,那个盘子下沉,就说明谁重)

你的方法是掂一掂,那你打算怎么掂呢?(两枚硬币一个手里一枚,进行比较)

这个方法真好!请大家都掂一掂,感受一下谁轻一些,谁重一些。

认识天平

生活中你还见过大约1克的物体吗?

(学生思考回答)

1克黄豆大约有几粒呢?(学生随意猜)现在我们一起来称一称。

介绍天平。

同学已经认识了1克,老师从超市里买了几样东西,想请同学们帮忙来认一认,好吗?

三) 合作学习(物品准备:方便面每组一包、水性笔每组5枝、盐每组一包)

1、找一找(感知几十克、几百克)。

课件出示:下面物品的重量分别为10克、120克和320克,你能帮老师找出来吗?

学生小组合作学习:有的组通过看包装袋找到了盐和方便面的重量,从而也能判断出水性笔的重量;有的组通过掂一掂的方法找到3样物品的重量。

小组汇报,教师板书

一支水性笔重约10克

一包方便面重约120克

一包盐重320克

2、比较方法

看包装袋的方法,很快,很便捷,缺点是如果没有包装袋就不适用;

掂一掂:一样一样的掂,能比较,但当两个物品比较接近的时候就很难比较;

比较掂,这样能快速找出物品之间的差异,从而判断物品的轻重。

3、感受大约10克、100克、300克物体的重量。

请同学感受一下三样物品的重量,并把这些重量记在心里。

记住了吗?超市的售货员阿姨看到大家学的这么棒,想出两道题来考考大家,你们有信心挑战一下吗?

四)实践操作,深化认识(每组准备四个果冻,一个苹果)

1.估一估。

课件出示一个果冻(50克)

估一估,看那个小组的答案最接近。

学生小组探究

要求,首先单独估一估,然后小组探讨估计的结果,说一说估的方法。

小组展示估量的方法

方法一:只拿果冻,估计结果。(这种方法相差会很大)

方法二:先拿果冻和水性笔比较,再与方便面或盐来比。(这样可以确定一个范围)

方法三:拿果冻和水性笔比较,如果感觉水性笔太轻,再添加。(这种方法估出来的数最接近)

大家觉得哪种估计的方法更好些?(这样比较估的时候我们才能估的更准。)

有了好方法,我们才能估的更准!接下来的这个物品看看哪个组能估的更准了。你们准备好了吗?

课件出示一个苹果。

学生分组活动。教师观察学生估的情况。(方法同上)

2、再次感受

同学们估的方法越来越好,估的重量也越来越接近了,现在大家再次感受一下果冻和苹果的重量。并在心里默默的记住这个重量。(学生独立感受)

认识升华

大家都记住了这些物品的重量了吗?第一关我们顺利通过,但接下来的这一关可有一定的难度了,准备好了吗?

在冲关之前老师提个要求:现在桌子上的物品我们不能再拿了,否则就是闯关失败。

课件出示分别出示一个鸡蛋和一盒牛奶。你能估出它们的重量吗?

学生独立思考,教师点名回答,并说说理由。

五)归纳总结,课后延伸

1、数学日记(课后延伸)

请一名学生读日记。(读的过程中学生们偷偷的笑)

你们刚才在听的时候为什么偷偷的笑啊?

(因为他的日记中的一些数量不对。)

那你能帮帮他的忙吗?(学生说出自己觉的不对的地方)

谢谢你们帮他纠正了这些问题。我们以后在用这些单位的时候一定要准确,否则也会想他一样闹出很多的笑话的。

归纳总结

这件课你学到了什么?

六) 板书设计

质量、克的认识

一支水性笔重约10克

一包方便面重约120克

一包盐重约320克

五、教学反思

数学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上,克的认识是本单元第一课时教学,为了让学生能比较好地掌握克这部分知识,为后面千克的认识奠定基础,课前,我通过调查问卷和谈话等方式了解学生对克的认识,以便准确的定位本节课的教学目标和重难点。在教学中,我通过让学生看一看、掂一掂、估一估等实践活动,增加学生对“克”的感性认识,帮助学生形成质量观念,培养学生合作交流的习惯和数感。主要体现在以下几个方面:

1、选好情景 激发兴趣

本节课,我设计了以逛超市为主线的教学流程,立足学生生活经验,通过寻找数学信息、认识1克、帮帮老师、售货员设关卡等活动来唤醒学生已有的生活经验,充分调动了学生的学习兴趣,让学生在学习中体会成功的喜悦,同时了解到数学与生活的紧密联系。

2、循序渐进 从直观到抽象

质量单位不像长度单位那样直观、具体,不能靠眼睛观察得到,只能靠身体的感觉来感知。1克有多重?10克有多重?这对于二年级的孩子来说有一定的难度。在教学中我充分尊重学生已有的生活经验,所列举的例子都是学生经常能接触到或看到的。课前准备了充分的教具、学具和实物,调动多种感官协作学习。

在建立1克的概念时,先介绍1克的重量,再让学生掂一掂一个2分的硬币或一粒口香糖,充分感受1克的重量,然后选择物品与1克进行对比,让学生认识到大的物品不一定重,小的物品不一定轻,最后让学生例举了生活中大约重1克的物品,并借助天平称黄豆活动,让学生从物品的大小转化为直观数量,加深了学生对克的印象。在认识几时、几百克时,通过“找一找”“掂一掂”“估一估”等活动,让学生在活动中对物体质量的感受层层递进,最后达到没有实物做比较时也能在头脑中进行抽象比较。最终到达由直观比较到量化比较的过渡。

运用对比的方法建立知识间的联系

10克的水性笔、50克的果冻、120克方便面等物品是孤立的几样物品,学生要想直接估量一样物体的质量很不容易,只有学生当能自觉建立它们直间的联系,才能更准确的估量一个物体的质量。在让学生估果冻的重量时,我充分给予学生展示的时间,并通过追问“还有更好的办法吗?”激起学生的好胜心,学生最终找到了比较掂(用水性笔与果冻比等)的方法。学生了解到估量时应该有一个参照物,从而顺利的建立了知识之间的联系。后面在估苹果的重量时候就估的更准了。

整堂课中,学生的主体地位凸现了,真正亲历知识形成的全过程。在自主学习、自主活动的乐趣中升华了对克的理解。学生学得主动、学得开心,真正成为了学习的主人

本堂课也有一个小小的遗憾。在学生比较2分的硬币和1角的硬币谁重些时,有一个学生提到“因为1角比2分的硬币钱多,所以1角的重些”,当时有学生笑了,所以也就没有引起我的重视。课后我才意识到这是一个多好的资源(当时可能很多学生也是这样想的),如果我顺势让学生把1角的硬币和1元的硬币比一比,再和100元的纸币比一比的话,既能帮助学生澄清心里的疑惑,又能让学生认识的不同材质的物体之间的比较标准不同。老师只有在课堂中把握住生成,才能更好的驾驭课堂,才能让课堂更精彩!

六、案例研讨

《质量、克的认识》是人教版二年级下册第一课时的知识,学生第一次接触质量单位,而且单位并不像长度单位这种这么直观,它让学生理解有点抽象。但谭老师能较好的把握教学的脉络,能立足学生已有的生活经验,帮助学生把感性认识上升到理性认识,攻破教学重难点。

一是创造性地使用教材。

教材给我们呈现的知识非常有限,教师通过设计逛超市的活动,通过寻找数学信息、认识1克、帮帮老师、售货员设关卡等活动来唤醒学生已有的生活经验,充分调动了学生的学习兴趣,既迎合小学生好胜的心理,增强了学习的乐趣,类化了知识,又让学生充分享受了学习,交流、体验成功的喜悦。

二是注重了学生的情感体验。

教师在教学中既重视了知识和技能的训练,还注重了对学生学习习惯和合作意识的培养,更关注了学生的情感。整堂课,学生的思维一直很活跃活,合作意识也很强了。这与教师富有激励性的评价离不开,更与教师的设计活动离不开。学生在活动中经历了过程,获得了体验,掌握了知识。

三是注重了小组合作,活动设计好。

本堂课,教师始终让学生处在一种自主学习的状态中,教师通过“掂一掂、找一找、估一估”等活动的设计,让学生通过小组合作,感悟体验,让学生对克的认识层层递进,最终到达由直观比较到量化比较的过渡。

在这堂课中,教师的角色转变了,不再是传统教学中的“教教材”,而是主动寻找教材中的数学知识与学生熟悉的生活情境有机联系的切入点.,使枯燥的数学问题变为活生生的生活现实,增强了学生对数学内容的亲切感。堂课中,学生的主体地位凸现了真正亲历知识形成的全过程。在自主学习,自主活动的乐趣中升华了对克的理解。

本堂课中,教师也存在一些需要注意的问题。1、在学生比较2分的硬币和1角的硬币谁重些时,有一个学生提到“因为1角比2分的硬币钱多,所以1角的重些”,这并没有引起教师的重视。如果教师能顺势让学生把1角的硬币和1元的硬币比一比,再和100元的纸币比一比的话,既能帮助学生澄清心里的疑惑,又能让学生认识的不同材质的物体之间的比较标准不同。2、本节课教师虽能很好的落实本堂课的教学目标,突破重难点,但对后续的学习没有很好的联系起来,没有站在整单元全局的角度上去考虑问题。

教师简介:

谭芳裕,男35岁,本科学历,湖南省株洲市茶陵县解放学校教师。1998年毕业于湖南攸县师范,毕业后一直从事小学数学教育,至今已有17年。工作中我认真负责、积极向身边的名师学习,经过不懈的努力初步形成了亲切自然,朴实无华的教学风格。教学效果也一直很好,深得领导重视、学生喜爱和家长欢迎。一直的努力也让我取得了一些小小的成绩,2011年曾获茶陵县“铁犀杯”小学数学赛课一等奖;2013年被评为茶陵县课改先进个人;2014年被评为茶陵县第五届小学数学学科带头人;2014年获株洲市教育学会先进个人称号。