2021 修辞手法 复习学案

图片预览

文档简介

2021届高考一轮专题训练学案

修辞手法判断与分析

学习目标

掌握并正确运用常用的修辞手法,提升语言表达水平。

了解考纲考情,了解高考命题形式(一类是多以选择题的形式出现;另一类是结合着仿写、扩写、变换句式等命题答题。)

导语

新课标、新高考都非常重视语言建构和运用这一核心素养,正确运用修辞手法就是这一核心素养中的一个重要内容。在2019年山东、海南省级模考卷中单独设题考查,表明了修辞手法这一内容得到了强化。虽然考题只考查了修辞手法的辨认,但是,我们复习仍需要高度重视,不仅要准确理解常见的修辞手法,辨清易混、易错的修辞手法,更要在文学鉴赏及写作中强化运用。这样,既可以扮靓我们的语言,又强化了语言这一核心语文素养,提高了我们的审美素养。

自主学习

一、理解九种修辞手法的必备知识

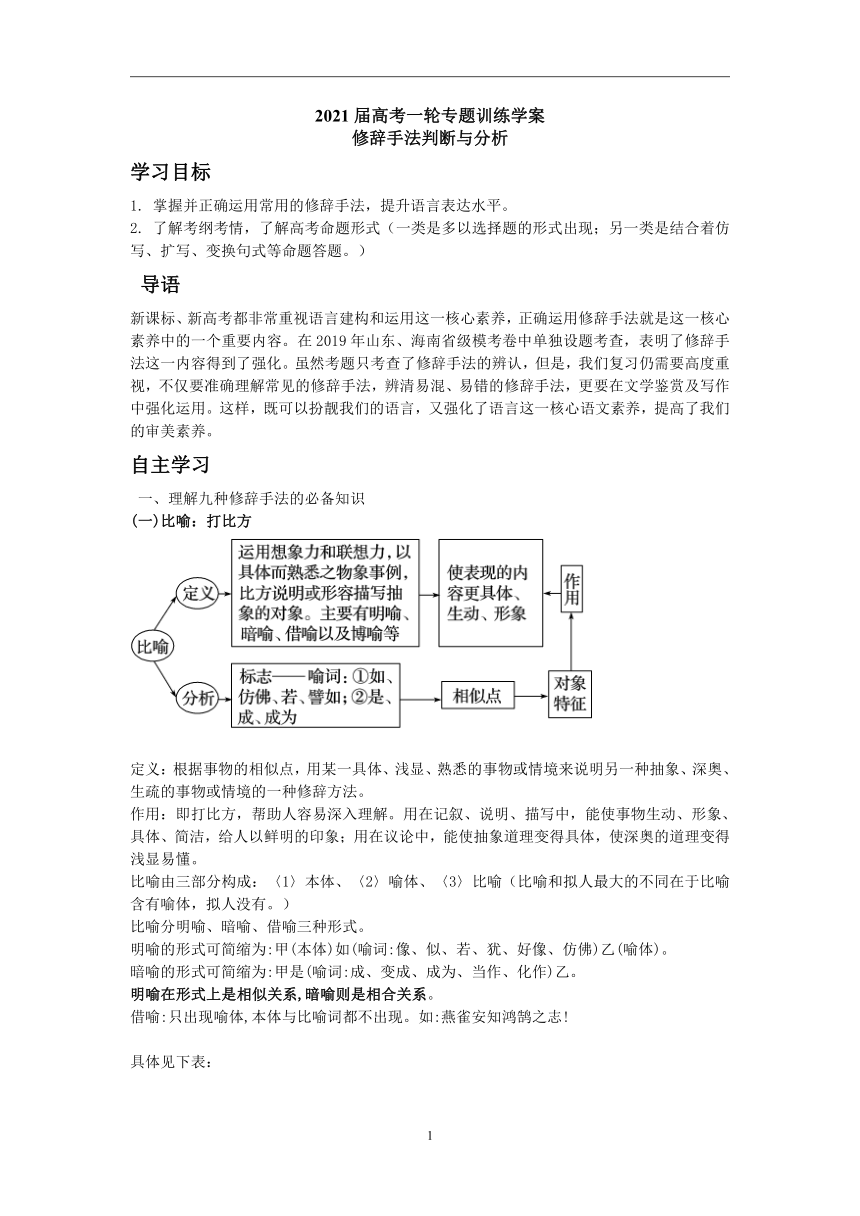

(一)比喻:打比方

定义:根据事物的相似点,用某一具体、浅显、熟悉的事物或情境来说明另一种抽象、深奥、生疏的事物或情境的一种修辞方法。

作用:即打比方,帮助人容易深入理解。用在记叙、说明、描写中,能使事物生动、形象、具体、简洁,给人以鲜明的印象;用在议论中,能使抽象道理变得具体,使深奥的道理变得浅显易懂。

比喻由三部分构成:〈1〉本体、〈2〉喻体、〈3〉比喻(比喻和拟人最大的不同在于比喻含有喻体,拟人没有。)

比喻分明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻的形式可简缩为:甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、好像、仿佛)乙(喻体)。

暗喻的形式可简缩为:甲是(喻词:成、变成、成为、当作、化作)乙。

明喻在形式上是相似关系,暗喻则是相合关系。

借喻:只出现喻体,本体与比喻词都不出现。如:燕雀安知鸿鹄之志!

具体见下表:

类别 特点 本体 比喻词 喻体 例句

明喻 甲像乙 出现 像、似的、好像、如、宛如、好比、犹如 出现 那小姑娘好像一朵花一样。

暗喻 甲是乙

出现 是、成为

出现 那又浓又翠的景色,简直就是一幅青山绿水画。

借喻 甲代乙

不出现

无

出现

地上射起无数的箭头,房顶上落下万千条瀑布。

注意:

不要把有“像”“好像”的句子都看成比喻句。

在多数情况下,“像”“好像”“仿佛”表示比喻,但是要注意以下情况不是比喻:

①表示比喻的:他长得很像他哥哥。

②表示推测、揣度的。如:他刚才好像出去了。

③表示例举。如:攀枝花有很多风景优美的去处,像二滩水库、米易溶洞。

④表示想象。托起它,好像世界上的一切生命都在我掌中似的。

【知识理解1】

下列各句中,没有使用比喻手法的一项是( )

A.地球上的生灵中,唯有人会微笑,群体的微笑构筑和平,他人的微笑增进理解,自我的微笑则是心灵的净化剂。

B.爱就是火,火总是光明的,不管那熊熊燃烧的是煤块还是木材,是大树还是小草,只要是火,就闪耀着同样的光辉。

C.人生的刺,就在这里,留恋着不肯走的,偏是你所不留恋的东西。矛盾是智慧的代价,这是人生对于人生观开的玩笑。

D.庄严的教堂里,一束不很明亮的光线从彩色玻璃窗透了进来,沉重的钟声好像震慑了我的心灵,我感到了自己的渺小。

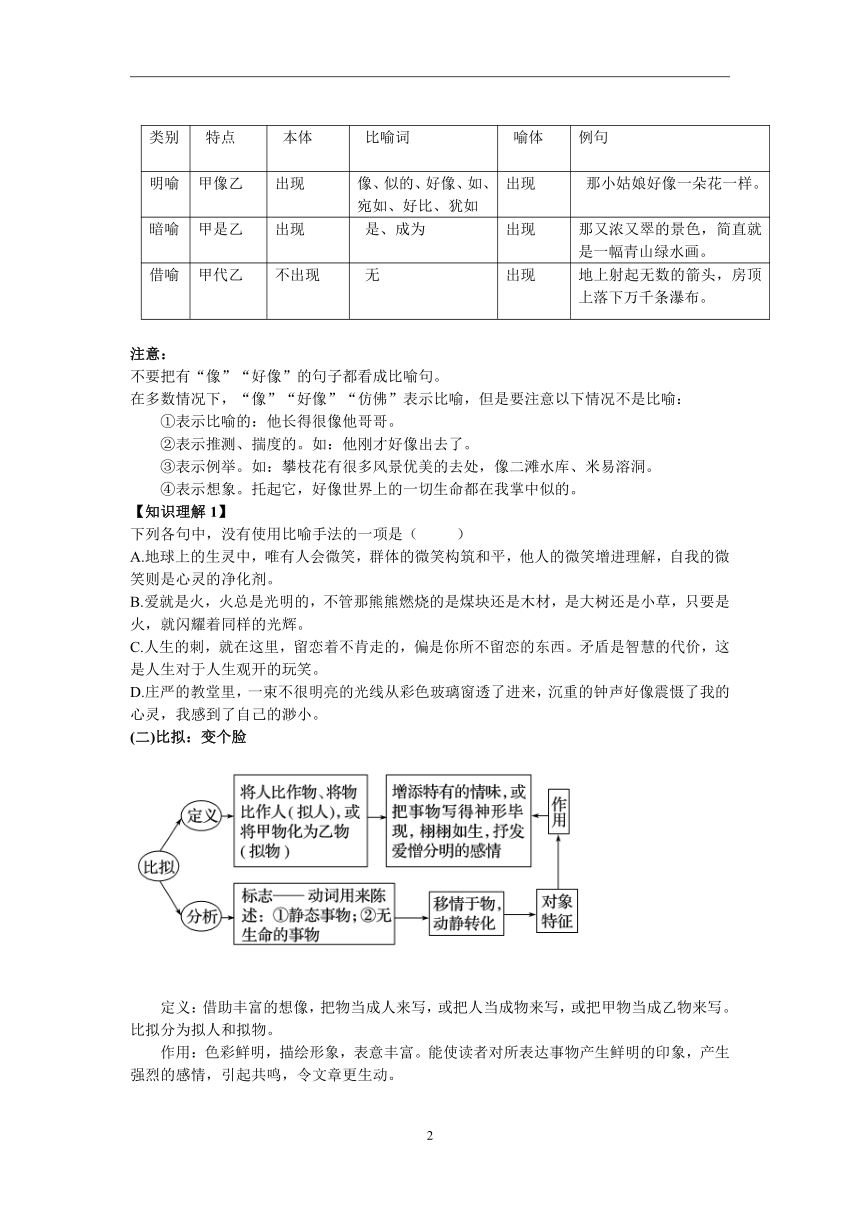

(二)比拟:变个脸

定义:借助丰富的想像,把物当成人来写,或把人当成物来写,或把甲物当成乙物来写。比拟分为拟人和拟物。

作用:色彩鲜明,描绘形象,表意丰富。能使读者对所表达事物产生鲜明的印象,产生强烈的感情,引起共鸣,令文章更生动。

(1)拟人:

定义:把物当做人写,赋予物以人的动作、行为、思想、感情、活动,用描写人的词来描写物。

作用:把禽兽鸟虫花草树木或其他无生命的事物当成人写,使具体事物人格化,语言生动形象。

例句:

〈1〉桃树、杏树、梨树、你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。——《春》朱自清

〈2〉感时花溅泪,恨别鸟惊心。——《春望》杜甫

〈3〉太阳的脸红起来了。——《春》朱自清

(2)拟物(借物模拟人):

①把人比作物,或把此物当作彼物来写。

例句:

〈1〉人群不顾一切,涌了上来。

〈2〉在群众的呼喝声中,那个恶霸夹着尾巴逃跑了。

②把甲事物当成乙事物来写。

例句:

〈1〉火山发出一声咆哮。

〈2〉她们看见不远的地方,那宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。(《荷花淀》孙犁)

【知识理解2】 下列各句中,没有使用拟人手法的一项是( )

A.绕过假山草坪,范大昌奔向两幢平行建筑的新楼,楼房在夜里呈现出银灰色,静静地盘踞在雾气沼沼的地平线上。

B.每条山岭都是那么的温柔,虽然下自山脚,上至岭顶,都长满了珍贵的林木,可是谁也不孤峰突起,盛气凌人。

C.灯笼草不在意生存环境的优劣,不在意花朵的大小,不追求果实的甜美与赞誉,它活得单纯,甚至是清心寡欲。

D.索溪像是一个从深山中蹦跳而出的野孩子,一会儿缠绕着山奔跑,一会儿撅着屁股,赌着气又自个儿闹去了。

(三)借代:做代表

定义:不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它有密切相关的人或事物来代替。

借代种类:特征代事物、具体代抽象、部分代全体、整体代部分。

作用:突出事物的本质特征,增强语言的形象性,使文笔简洁精炼,语言富于变化和幽默感;引人联想,使表达收到形象突出、特点鲜明、具体生动的效果。

①部分代整体。即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例如:两岸青山相对出,孤帆一片日边来。(《望天门山》)

②特征代本体。即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例如:圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走去……(《故乡》)

③具体代抽象

例如:南国烽烟正十年。(《梅岭三章》)

④工具代本体。

例如:等到惊蛰一犁土的季节,十家已有八户亮了囤底,揭不开锅。(《榆钱饭》)

⑤专名代泛称。用具有典型性的人或事物的专用名称代替本体事物的名称。

例如:你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!(《最后一次讲演》)

【知识理解3】 下列熟语中,没有使用借代手法的一项是( )

A.无事不登三宝殿 B.不为五斗米折腰

C.老鼠过街,人人喊打 D.三个臭皮匠,赛过诸葛亮

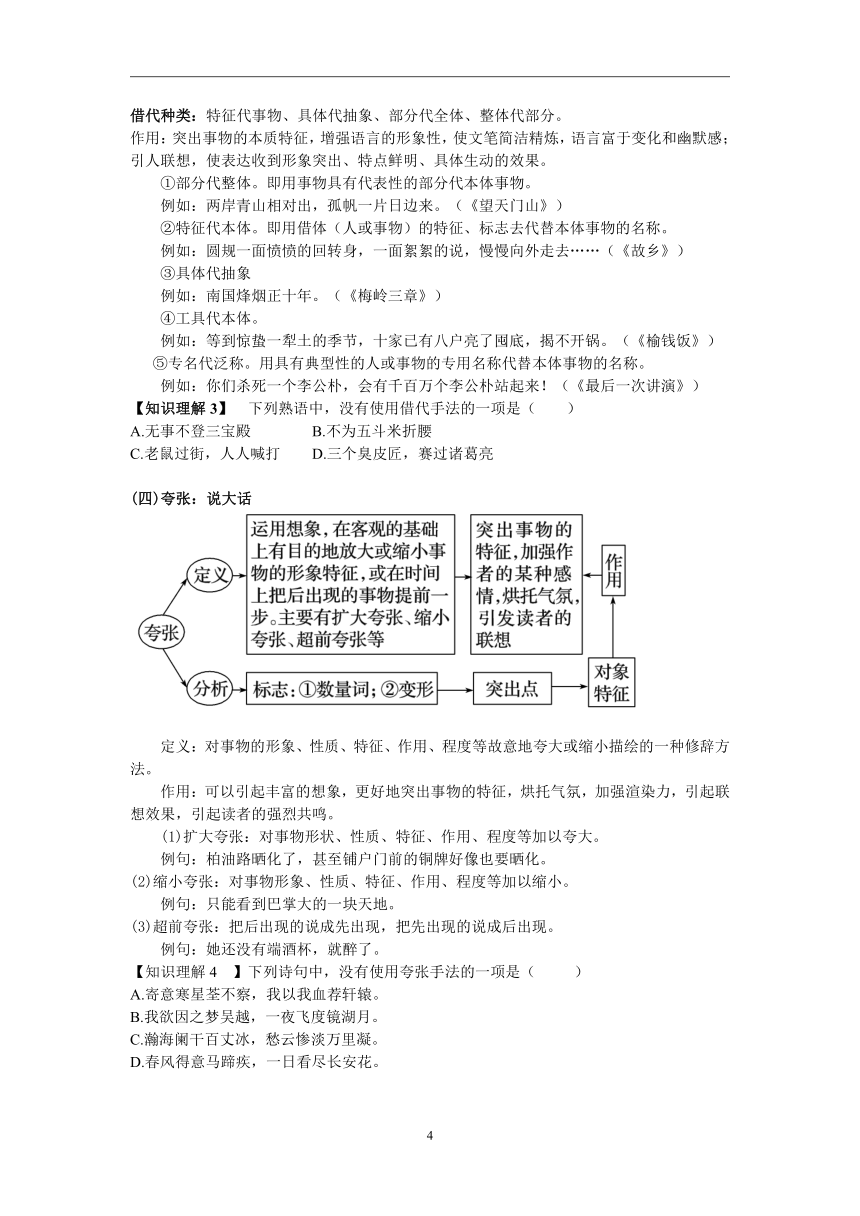

(四)夸张:说大话

定义:对事物的形象、性质、特征、作用、程度等故意地夸大或缩小描绘的一种修辞方法。

作用:可以引起丰富的想象,更好地突出事物的特征,烘托气氛,加强渲染力,引起联想效果,引起读者的强烈共鸣。

(1)扩大夸张:对事物形状、性质、特征、作用、程度等加以夸大。

例句:柏油路晒化了,甚至铺户门前的铜牌好像也要晒化。

(2)缩小夸张:对事物形象、性质、特征、作用、程度等加以缩小。

例句:只能看到巴掌大的一块天地。

(3)超前夸张:把后出现的说成先出现,把先出现的说成后出现。

例句:她还没有端酒杯,就醉了。

【知识理解4 】下列诗句中,没有使用夸张手法的一项是( )

A.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

B.我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

C.瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

D.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

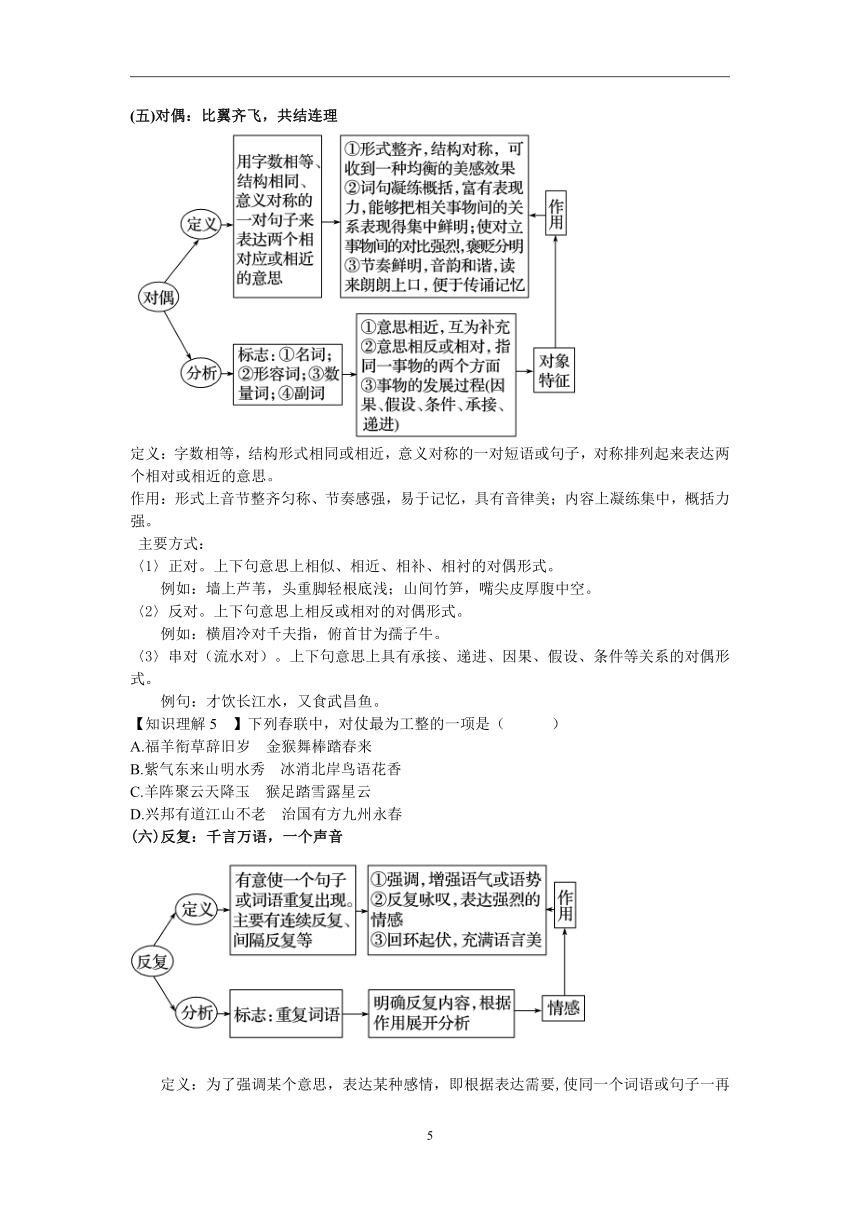

(五)对偶:比翼齐飞,共结连理

定义:字数相等,结构形式相同或相近,意义对称的一对短语或句子,对称排列起来表达两个相对或相近的意思。

作用:形式上音节整齐匀称、节奏感强,易于记忆,具有音律美;内容上凝练集中,概括力强。

主要方式:

〈1〉正对。上下句意思上相似、相近、相补、相衬的对偶形式。

例如:墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

〈2〉反对。上下句意思上相反或相对的对偶形式。

例如:横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

〈3〉串对(流水对)。上下句意思上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系的对偶形式。

例句:才饮长江水,又食武昌鱼。

【知识理解5 】下列春联中,对仗最为工整的一项是( )

A.福羊衔草辞旧岁 金猴舞棒踏春来

B.紫气东来山明水秀 冰消北岸鸟语花香

C.羊阵聚云天降玉 猴足踏雪露星云

D.兴邦有道江山不老 治国有方九州永春

(六)反复:千言万语,一个声音

定义:为了强调某个意思,表达某种感情,即根据表达需要,使同一个词语或句子一再出现的方法。

作用:具有突出思想,强调感情,分清层次,加强节奏感的修辞效果,还可以使诗文的格式整齐有序,而又回环起伏,充满语言美。

分类:

〈1〉连续反复(中间无其他词语间隔)。

例句:山谷回音,他刚离去,他刚离去。

〈2〉间隔反复(中间有其他的词语)。

例句:好像失了三省,党国倒愈像一个国,失了东三省谁也不响,党国倒愈像一个国。

怎样区别排比和反复

排比句至少是三个句子,反复句是两个以上的句子。排比句的结构相同或相似,语气一致,意思相关有共同的词语。

反复句是两种以上相同的语句重复,为了突出强调。

如:

一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。(排比)

海鸥在暴风雨来临之前呻吟着,呻吟着。(反复)。

【知识理解6】 下列各句中,没有使用反复手法的一项是( )

A.风!你咆哮吧!咆哮吧!尽力地咆哮吧!

B.大山原来是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!香雪走着,就像第一次认出养育她成人的山谷。

C.湖水波光粼粼,像是舞动的琴弦,静静地,轻轻地,柔柔地拨动着,诉说着, 缠绵着。

D.他寻找一切机会为人民服务,把生命的每一分钟都献给了祖国,献给了人民,献给了他热爱的土地。

(七)排比:同声相应,同气相求

定义:把三个或三个以上结构和长度均类似、语气一致、意义相关或相同的句子排列起来。

作用:加强语势、语言气氛,使文章的节奏感加强,条理性更好,更利于表达强烈的感情(或增强表达效果)。用来说理,可把道理阐述得更严密、更透彻;用来抒情,可把感情抒发得淋漓尽致。

例句:他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广。

【知识理解7】 用排比的修辞方式,改写下面画线部分。要求:①句式一致;②字数相等;③与上文语意连贯;④不改变愿意。

长途跋涉后,我终于在林中寻到这幽深澄碧的水潭。这潭水,可以将我的容颜映照在它明镜一般的水面上;我把这潭水当作激发我诗兴的佳酿;这潭水还可以成为我的墨池,供我笔走龙蛇。

(八)设问:自问自答

定义:为了引起别人的注意或突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来。即故意先提出问题,然后自己回答。

作用:总的作用是引起注意,启发读者思考。用在标题上,能吸引读者,启发读者思考,更好地体现文章的中心;用在一段的开头或结尾处,除引起思考外,还有承上启下的过渡作用;用在议论文中,能使论证深入,脉络清晰。有助于层次分明,结构紧凑;可以更好地描写人物的思想活动;也可以婉转表达情感,引起读者思考和重视,领会主题。

例句:花儿为什么这样红?首先有它的物质基础。

【知识理解8】 仿照下面画线句子的形式,在横线处补写出两个句式相同的句子。

人们在关注自己是否衰老时常常忽略了自己的感官,不妨自己诊断一下:你的鼻子能否嗅得出四季的不同? ? ?你的皮肤能否感觉出海滩上沙粒的粗细和清风的徐疾?如果这些你都可以,那就不能以为自己衰老了。

(九)反问:无疑而问

定义:用疑问形式表达确定的意思,用肯定形式反问表否定,用否定形式反问表肯定,只问不答,答案暗含在反问句中。

作用:表达鲜明,加强语气,发人深思,激发读者感情,加深读者印象,增强文中的气势和说服力。

例句:我呢,我难道没有应该责备的地方吗?

【知识理解9】 下面是某同学在教师节给老师写的感谢信的开头,请替该同学续写两句话,表达对老师的感谢之意。要求:使用比喻、反问的修辞手法,50个字左右。

老师,在这属于您的节日里,让我怎么感谢您?_______________________

__________________?_____________________________________?

怎样区分设问和反问

设问和反问都是有疑而问,但是设问是自问自答,引起读者的注意和思考,反问则是问而不答,以加强语气。

如:谁是我们最可爱的人呢?我们的战士。(设问)

难道你就觉得只是树?(反问)

以上修辞手法在实际运用中,因种种原因常常会出现一些误用情况,因此,运用时务必注意:

1.比喻:要贴切、生动;要注意体现作者的思想感情;比喻的喻体必须是常见、易懂的事物;

2.比拟:必须是自己强烈感情的流露,感情必须与所描写的环境气氛协调一致;进行比拟的人和物或物和物,在性格、形态、动作等方面应该相似或相近。

3.借代:借体必须有明显的代表性,使人一听就明白所指称的事物;用人物的形体特征作借体时,要注意它的褒贬色彩和使用场合的不同。

4. 夸张:要以客观实际为基础;要明确、显豁,不能又像夸张,又像事实;要力求新颖。

5. 对偶:要尽量做到上下联字数相等、结构一致、音节和谐,注意相关;要尽量做到形式与内容的统一。

6.排比:必须从内容的需要出发,不能生拼硬凑排比的形式。排比是多项并举的,有的是多项全举,有的是在多项中举其要者,留有弦外之音、言外之意,让读者自己深思,后一种排比的句末要用省略号。

了解其他修辞手法

1.引用

定义:引用现成的话(成语、诗句、格言、典故等)来提高语言表达效果,分为明引和暗引两种。

作用:使论据确凿充分,增强说服力,富启发性,而且语言精炼,含蓄典雅。

〈1〉明引(直接引用)。

例句:孔子曰:“三人行,必有我师。”是故弟子不必如师,师不必贤於弟子。

〈2〉暗引(间接引用)。

例句:失败乃成功之母,你千万不要气馁。

2.反语

定义:即通常所说的“说反话”,用与本意相反的词语或句子表达本意,以说反话的方式加强表达效果。有的讽刺揭露,有的表示亲密友好的感情。

作用:产生幽默感与风刺性,有时比正说更有力量。

如:(清国留学生)也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭,实在标致极了。

3.通感

定义:所谓通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述表现另一种感觉的修辞方式。

作用:通感的运用可以收到令人回味无穷的效果,其表达作用是无可替代的。它能化抽象为形象,让读者更好地理解;它能由此及彼,勾起人们丰富的联想;它能不拘一格,行文活泼;它能准确表达,含意深远;它能充实诗文的意境,构成特殊的艺术美。

最典型的例子:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”(朱自清《荷塘月色》)清香乃是嗅觉,歌声乃是听觉,作者将两种感觉互通,即为通感。

此外有:

“晨钟云外湿”(杜甫《夔州雨湿不得上岸作》)以“湿”字形容钟声,所闻之钟声,穿雨而来,穿云而去,故“湿”,触觉与听觉相互沟通。

“善哉乎鼓琴,巍巍乎若高山,汤汤乎若流水”(《吕氏春秋·本味》)听琴声而知志在高山、流水,听觉与视觉相互沟通。

双关

定义: 利用词的多义及同音(或音近)条件,有意使语句有双重意义,言在此而意在彼,就是双关。

作用:可使语言表达得含蓄、幽默,而且能加深语意,给人以深刻印象。

〈1〉谐音双关。

例如:“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。”(“杨”实际上是指杨开慧,“柳”实际上是指柳直荀)

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”(“丝”即“思”的意思,以此来表达男女之间的爱情)

〈2〉语音双关。

是一种根据词的多义条件而故意导致言在此而意在彼的修辞方式。这种修辞在歇后语中经常出现。 例如:茶壶里煮饺子——心里有嘴倒不出

老太太抹口红——给你点颜色瞧瞧揭露

互文

定义:也叫互辞,是古诗文中常采用的一种修辞方法。在古文中,把属于一个句子(或短语)的意思,分写到两个句子(或短语)里,解释时要把上下句的意思互相补足,就是互文。

形式:上下两句或一句中的两个部分,看似各说一件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。

例句:

①秦时明月汉时关

②烟笼寒水月笼沙

区分常用易混的修辞手法

(一)比喻句与非比喻句

1.下列各句中,没有使用比喻手法的一项是( )

A.那田头的一棵箭杨树,孤傲挺拔地竖在路边上,仿佛是竖着的乡村人心中的一杆旗,

望着这世界,读着世界的变幻和人心。

B.我的师傅就像刘半农在《铁匠》中所塑造的那位粗犷、刚健的劳动者一样,凭借手

中的铁锤打造出各式各样的生产工具和生活用品,服务远近乡亲。

C.那晚,我美美地睡了一觉,梦到那草地上仰面躺着两个人,看着闪闪烁烁投下来的

金币般的光斑,四周堆满了鲜花。

D.俯对我们的孩童,我们是他们最初的宇宙,我们是深不可测的海洋,我们是至高至

尊的唯一,假如我们隐去,孩子就永失淳厚无双的血缘之爱,天倾地陷,万劫不复。

下列各句中,没有使用比喻手法的一项是( )

A.从黄沙漫天的茫茫荒原到“华北绿肺”的生态宝地,塞罕坝人不仅在高寒沙

地上书写了绿色传奇,而且探索出了生态优先的发展新路。

B.新教材中,小学中高年级设置课外阅读延伸,初中加强“名著选读”,就是

在努力牵住培养读书兴趣这个语文教学“牛鼻子”。

C.对大部分游客而言,进入野生动物园前,先看到谢绝入园的一长串“黑名

单”,可能比难入其眼的“警示通告”,更能让人长记性,有触动。

D.实事求是地讲,近年来,我们推行了很多好的政策制度,但是在执行过程中

总是被人钻了空子,然后不得不去给政策制度“打补丁”。

点拨关键

比喻句与非比喻句的区分要注意以下两点:

①比喻句中常用“像”“好像”“好似”等比喻词,但并非出现这些比喻词就是比喻句。如“他长得像他爸爸”,这个“像”只是同类相比;又如“校园里静悄悄的,好像已经上课了”,这个“好像”表示猜度。

②词的比喻义不是比喻。如:你带着这么重的包袱上课,注意力能集中吗?

(二)借代与借喻

3.下列诗句中,所用修辞手法与其他三项不同的一项是

A.男儿何不带吴钩 B.千树万树梨花开

C.长江万里白如练 D.疑是银河落九天

4.下列诗句中,所用修辞手法与其他三项不同的一项是

A.玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

B.惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。

C.想当年:金戈铁马,气吞万里如虎。

D.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

5.下列语句中,所用修辞手法与其他三项不同的一项是

A.嚼得菜根,做得大事。 B.唾沫星子也能淹死人。

C.每一朵乌云都有它的金边。 D.巾帼不让须眉。

点拨关键

借代和借喻的异同:

借代和借喻有相似处,它们都用一事物代替另一事物,事物本体不出现。但是,也有不同之处。

①借代的本质是“代”,是以事物的某种特征来代指本体,并没有可比对象;而借喻的本质是“喻”,虽然它的本体和喻词都不出现,但隐含着可比的对象(即本体)。

②借代的作用是“称代”,即直接把借体称为本体,其代用的词大多是名词或名词性短语,不能起描写作用;而借喻的作用是“比喻”,一般可以对未出现的本体起描写作用。

③借代是“代而不喻”,没有可比物,不能改为比喻;借喻是“喻中有代”,一般可以补进本体和喻词,改为明喻或暗喻。

④在一篇文章中,如果前面出现了“××像××”的比喻句,后文直接使用喻体,这就成了借代了。

(三)比喻与比拟

6.下列诗句中,所用修辞手法与其他三项不同的一项是

A.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

B.人生若只如初见,何事秋风悲画扇。

C.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

D.一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

7.下列诗句中,没有使用比拟手法的一项是

A.千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

B.紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

C.清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。

D.人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

8.下列诗句中,没有使用比喻手法的一项是

A.终日不成章,泣涕零如雨。 B.久在樊笼里,复得返自然。

C.大漠沙如雪,燕山月似钩。 D.逆风如解意,容易莫摧残。

点拨关键

比喻和比拟的不同点:

①比喻是用喻体比喻本体,重点在“喻”;比拟是仿照“拟体”(被模拟的事物)的特征“摹”写本体,重点在“拟”。

②比喻中,本体和喻体一主一从,本体或出现或不出现,而喻体必须出现;比拟中,本体和拟体彼此交融,浑然一体,本体必须出现,拟体一般不出现。

③比喻是“以此喻彼”,其修辞特点往往体现在名词或名词性短语上,且喻体必须出现。比拟是“拟此为彼”,其修辞特点往往体现在动词上,而拟体一般不出现。

(四)对偶与对仗

9.下列诗句中,对仗最为工整的一项是

A.青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。

B.紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

C.人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

D.呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。

10.在下面这首七律的空缺处填入一句诗,最贴切的一项是

江风送月海门东,人到江心月正中。

______________,一船鸡犬欲腾空。

帆如云气吹将灭,灯近银河色不红。

如此宵征信奇绝,三更三点水精宫。

A.半树佛花香易散 B.万里鱼龙争照影

C.二月郊行最有情 D.三千组练挥银刀

点拨关键

对偶与对仗有同有异。相同点:都要求词性、结构的一致性。

不同点:对偶是一种修辞手法,只在字数、结构上要求相同;对仗是律诗和骈文等按照字音的平仄和字义的虚实作成对偶的语句,它不仅包含着对偶,更在声律上有严格的要求,如律诗中间两联的对仗,在平仄上要求很严格,一句中平仄要相间,上下句平仄要相对。因此,不能把对偶与对仗完全画等号。

(五)对偶与对比

11.下列对偶句中,不含对比的一项是

A.少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

B.荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

C.人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。

D.年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。

12.下列诗句中,没有使用对比手法的一项是

A.可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

B.白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

C.有缘千里来相会,无缘对面不相逢。

D.宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。

点拨关键

对偶与对比的区别:

①对比的基本特点是“对立”,对偶的基本特点是“对称”。

②对偶主要是从结构形式上说的,它要求结构相称,字数相等;对比是从意义上说的,它要求意义相反或相近,而不管结构形式如何。

③对偶里的“反对”(如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”)就意义来说是对比,就形式来说是对偶,这是修辞手法的兼类现象。

演练真题

阅读下面的文字,完成18~20题。

麦子的成熟就像一场声势显赫的庆典,在一系列的铺垫中开始频频亮相。饥饿之中的期盼和高温之下的煎熬,把农人们关于夏收的心情调动到了极点。“夜来南风起,小麦覆垅黄”!无数次急切地观望抚摸之后, ① 装载着镰刀 、水罐、铁耙的辘轳车迫不及待地从普通的农家小院里走出来,车子后而是浑身憋足了劲的男人和女人。好钢要使在刀刃上,好镰要使在割麦上,好汉得走在麦趟上。麦地是庄家人的战场,男人们当仁不让,妇女们不让须眉。前倨后躬,弯腰伸臂,刀光过处,一片齐刷刷的麦子顺势倒下。橙黄的麦地就像毁于蚁穴的长堤,在片刻之间开始出现残缺,一行、一块、一片,大有风卷残云的架势和撼天动地的气概。能割的割,不能割的捆,捆好后就往场里搬运。 ② 那些肩不能挑、手不能割的老太太和小孩子,不是端着茶杯满地找人,就是在收过的麦地里捡拾那些被遗漏的麦穗。麦秆刺啦的声音,车子咯吱的声音,老人训斥晚辈、孩子哭闹和年轻人打情骂俏的声音,交响乐一样,在高温的天空里喧嚣起来。

文中运用修辞手法全都正确的一项是( )

A.比拟 夸张 排比 B.比拟 比喻 排比

C.夸张 比喻 引用 D.对偶 比拟 引用

阅读下面的文字,完成18~20题。

这是一个竹篱围起的小院子,两个呈直角的墙垛上竖着竹篱笆,篱笆上现南瓜藤、黄瓜藤、丝瓜藤。脸盆一般大的南瓜,挂在竹架上,让我忍不住想去抱抱它。黄瓜长到没皮刺的时候,我干脆摘下来,放在衣服上蹭两下,塞进嘴里,水汪汪、凉津津的瓜瓤滑进喉咙,那叫个清爽。还有一个前院,一堵鹅卵石砌的矮墙,墙上长满了爬墙虎,圆叶红茎,促织在墙洞里,唧唧,唧唧,低低地唱着乡间小调。院子里有两棵香椿树和三棵香椿树,还有两块菜地。有一年,父亲把菜地挖了,种了几棵雷竹。雷竹黄黄的,竹叶飘零,我们都以为成活不了。过了两年,____①__。很多植物都这样,以为它死了,或即将死了,可根系却在泥土里蜿蜒,扎根得更深。竹林迎来更多的鸟,苇莺成群成群飞来,筑巢,抚育雏鸟。有了竹林,夏季的萤火虫更多。萤火虫一闪一闪,在飞流。漫天光瀑,从绵密的星星里倾泻下来。我用一个丝网捕捉萤火虫,____②____。萤火虫吸在玻璃壁上发。荧荧发光。我们拿着罐子,当手电在院子里钻来钻去。发光的玻璃罐在我们手里,成了一个魔术瓶,储存着年少时的好奇和惊喜。那种独特的蓝荧的光,是一个飘忽摇曳的童话,一直把我们带到蓝星镶嵌的天际。

18.下列对文中使用修辞手法的判断,正确的一项是( )

A.拟人、排比、比喻 ??????B.拟人、夸张、比喻

C.排比、比喻、借代 ??????D.拟人、夸张、借代

【借喻与借代的区别】

借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆,下面介绍简便的辨析方法。

首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。如“旌旗十万斩阎罗”“南国烽烟正十年”中“旌旗”“烽烟”到底是借喻还是借代用法呢? 先了解这两个词的含义。旌旗:旗帜的通称,这里指部队。烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。大家想想,“旌旗”和“军队”,“烽烟”和“战争”之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。因此可以用旌旗来代指军队。“旌旗十万”即“十万旌旗”。“旌旗”不能发出“斩”的动作,能发出“斩”的动作的肯定是人,所以“十万旌旗”指“十万军队”。同理,古代一遇敌人侵犯,边境就燃狼烟报警,所以“烽烟”“狼烟”俨然成了战争的代名词。“南国烽烟正十年”就是“南国战争正十年”。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这一特点,就能将二者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。如“敌人像狗一样夹着尾巴逃跑了”运用的是明喻,换成借喻就是“这条狗夹着尾巴逃跑了”。在上面两句中,本体是“敌人”,喻体是“狗”,喻词是“像”。由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。“旌旗十万斩阎罗”一句假设是借喻用法,“旌旗”是喻体,“军队”是本体,转换成明喻就成了“军队像十万旌旗一样斩掉了阎罗”,显然不成句子。同理,假设“南国烽烟正十年”运用的是借喻手法,那么“烽烟”是喻体,“战争”是本体,转换成明喻就成了“南国的战争像烽烟一样整整十年”,显然不成句子。因此可以断定以上两句不是借喻用法。再,同一词语在不同的语言环境中可以是借喻用法,也可以是借代用法。

那么如何辨别呢?这时就要看与客体相应的词语是否采取相应的比喻说法。借喻是以此哺彼,重在喻,因此与客体(喻体)相关的词语必须采取相应的比喻说法,借代是以此代彼,重在代,因此与客体(借体)相应的词语不必改成与之相应的说法。请看下面两例。

〔A1〕最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉。(借喻)

〔A2〕最可恨那些毒蛇猛兽,榨尽了我们的血汗。(借代)

〔B1〕大白熊呲牙咧嘴向我扑来。(借喻)〔B2〕大白熊答应了我的价钱。(借代)

上面两组中A1、B1都是借喻。A1中客体是“毒蛇猛兽”,与它相关的词语“吃尽”“血肉”都采用了相应的比喻说法。这句话可改为明喻“最可恨那些敌人像毒蛇猛兽一样吃尽了我们的血肉”。

A2是借代,不能换成明喻。因为与客体(毒蛇猛兽)相关的词语(榨尽、血汗)没有改为与它相应的说法,可见客体只是作为一个代号,换个名字罢了,并不是用来打比方的。毒蛇猛兽代指反动统治者或敌人。改为一般说法就是“最可恨那些反动统治者榨尽了我们的血汗。”

第二组中B1是借喻,可转为明喻“那个人像大白熊一样向我扑来。”形象地描写了那个外国人肥胖的身躯、笨拙的动作,又像熊一样凶狠。而在B2中“大白熊”仅代指那个又白又胖的外国人,是用某人的特征来代替该人,与它相应的词语“答应”没有改成描写动物相应的说法。若改为一般说法就成了“那个人答应了我的价钱。”但不能改为明喻:“那个人像白熊一样答应了我的价钱”,显然不成句子。总之,看与客体相应的词语是否采用相应的比喻说法。若是借喻,与客体(喻体)相应的词语必须采取相应的比喻说法;若是借代,与客体(借体)相应的词语不必改成与之相应的说法。如果从以上三方面进行辨析,就不难将借喻和借代区别开。如“丈夫难过了,她却觉得安慰,到底,萤火虫飞回了车间,她自己也没影响工作。”(《离不开你》) 这句是借喻用法。首先萤火虫光虽弱但也要奉献给社会,与耿玉亭身体残废却坚持工作、为社会作贡献二者有相似性,其次与客体(萤火虫)相应的词语“飞”采用了比喻说法,由此可判断这句话运用的是借喻手法。

以下句子中同样运用了借喻手法,分析从略。

1、要清除语言中的“垃圾”,拭去蒙在“镜子”上的灰尘,不是一朝一夕就能奏效的。

2、很难没想,在五颜六色的染缸里,纯丝素绢能够保持自己的洁白。

3、我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。(《故乡》)

下列句子运用了借代手法,读者可以自己分析。

4、“芦柴棒着急地要将大锅里的稀饭烧滚…… (《包身工》)

5、郭全海解下青骡马,翻身去撵玉石眼去了。(《分马》)

6、先生,给现洋钱,袁世凯,不行吗? (《多收了三五斗》)

7、花白胡子恍然大悟似地说……(《药》)

【比喻与比拟的比较】

比喻和比拟,都是加强语言形象性的修辞手段,但它们是两种不同的修辞方式。初中教材中说:“比喻重在‘喻’、即以甲事物晚乙事物,甲乙两物有主有从;比拟重在"拟",即将甲事物当作乙事物,甲乙两事物彼此相融,浑然一体."这仅是一种概括性的区别原则,如果教师照本宣科,不仅初中学生不易理解,就是初中学生也怕难于接受.我以为必须作进—步的全体阐释。

(一)比喻与比拟的性质不同、作用不同.比喻是用与本体事物有相似点的另一事物作比‘也就是打比方;一定得有相似点,通过相似点使本体同喻体联系起来,唤起人们的联想,使人更具体地惑知事物。比拟即模拟,它是用乙事物具有的特性(包括称渭、动作、行为等)写甲事物,或者说是把乙事物的特性“强加于甲事物。乙事物—般是有生命力的,能活动,有感情的;它比甲事物具体实在,于是本来较抽象、不太实在的事物变得具体实在了,当然就增添了语言的生动性。由此可见,比喻强调的是甲乙两物的相似性,而比拟却是利用它们之间的不同特性,使两体融为一体,这是区别比喻和比拟最重要的标志。请看如下例句:

(1)故人已经成为瓮中之鳖,不好玫暂且围着算了。(徐海东《奠基礼》)

(2)他确乎有点像一橡树,坚壮、沉默,而又有生气。(老舍《骆驼祥子》)

(3)月亮一露面,满天的星星惊散了。(杨朔《金字塔夜月》)

(4)真理它却不会弯腰。(臧克家《胜利的狂飚》)

例(1)取瓮中之鳖待擒这一点说明敌人当时的处境,二者有相似点,能给人具体形象的感受,这是比喻。例(2)从树的外形特点联想到样子的外貌、气质特征,两者有相似点,也属比喻。例(3)“月亮”“星星”本是无生物,并无“露面”“惊散”这样的特征,现以生物的特征描写它们,只是为了让其情态逼真,跃然纸上,这是比拟。例(4)将无形的抽象物“真理”人格化、形象化,也属比拟。

(二)比喻与比拟的句式结构不同。比喻句由本体、喻体和喻词三部分组成。借喻虽然不出现喻词和本体,但可以变换为有喻词和本体的明喻、暗喻。不管是哪一种比喻,始终都有喻体;比拟句主要是借助想象,将本体模拟为人的或物的某种行为、动作或情态,不论是拟人,还是拟物,始终都无拟体。例如“东西长安街成了喧腾的大海”(袁鹰《十月长安街》)。这是暗喻、由本体(长安街)、喻体(大海)、喻词(成)构成,又如“我们之闻已经隔了一层可悲的厚障壁了”(鲁迅(故乡))。这是借蝓,借“厚障壁”比喻“我”与闰土之间形成的隔阂。它把本体和喻词都隐去了,只用喻体代替本体。另如“波浪一边歌唱一边冲向高空去迎接那雷声”(高尔基《海燕》)。这却是拟人句,将“波浪”当作人描写,赋予它一些人的动作和思想感情。

修辞手法判断与分析

学习目标

掌握并正确运用常用的修辞手法,提升语言表达水平。

了解考纲考情,了解高考命题形式(一类是多以选择题的形式出现;另一类是结合着仿写、扩写、变换句式等命题答题。)

导语

新课标、新高考都非常重视语言建构和运用这一核心素养,正确运用修辞手法就是这一核心素养中的一个重要内容。在2019年山东、海南省级模考卷中单独设题考查,表明了修辞手法这一内容得到了强化。虽然考题只考查了修辞手法的辨认,但是,我们复习仍需要高度重视,不仅要准确理解常见的修辞手法,辨清易混、易错的修辞手法,更要在文学鉴赏及写作中强化运用。这样,既可以扮靓我们的语言,又强化了语言这一核心语文素养,提高了我们的审美素养。

自主学习

一、理解九种修辞手法的必备知识

(一)比喻:打比方

定义:根据事物的相似点,用某一具体、浅显、熟悉的事物或情境来说明另一种抽象、深奥、生疏的事物或情境的一种修辞方法。

作用:即打比方,帮助人容易深入理解。用在记叙、说明、描写中,能使事物生动、形象、具体、简洁,给人以鲜明的印象;用在议论中,能使抽象道理变得具体,使深奥的道理变得浅显易懂。

比喻由三部分构成:〈1〉本体、〈2〉喻体、〈3〉比喻(比喻和拟人最大的不同在于比喻含有喻体,拟人没有。)

比喻分明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻的形式可简缩为:甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、好像、仿佛)乙(喻体)。

暗喻的形式可简缩为:甲是(喻词:成、变成、成为、当作、化作)乙。

明喻在形式上是相似关系,暗喻则是相合关系。

借喻:只出现喻体,本体与比喻词都不出现。如:燕雀安知鸿鹄之志!

具体见下表:

类别 特点 本体 比喻词 喻体 例句

明喻 甲像乙 出现 像、似的、好像、如、宛如、好比、犹如 出现 那小姑娘好像一朵花一样。

暗喻 甲是乙

出现 是、成为

出现 那又浓又翠的景色,简直就是一幅青山绿水画。

借喻 甲代乙

不出现

无

出现

地上射起无数的箭头,房顶上落下万千条瀑布。

注意:

不要把有“像”“好像”的句子都看成比喻句。

在多数情况下,“像”“好像”“仿佛”表示比喻,但是要注意以下情况不是比喻:

①表示比喻的:他长得很像他哥哥。

②表示推测、揣度的。如:他刚才好像出去了。

③表示例举。如:攀枝花有很多风景优美的去处,像二滩水库、米易溶洞。

④表示想象。托起它,好像世界上的一切生命都在我掌中似的。

【知识理解1】

下列各句中,没有使用比喻手法的一项是( )

A.地球上的生灵中,唯有人会微笑,群体的微笑构筑和平,他人的微笑增进理解,自我的微笑则是心灵的净化剂。

B.爱就是火,火总是光明的,不管那熊熊燃烧的是煤块还是木材,是大树还是小草,只要是火,就闪耀着同样的光辉。

C.人生的刺,就在这里,留恋着不肯走的,偏是你所不留恋的东西。矛盾是智慧的代价,这是人生对于人生观开的玩笑。

D.庄严的教堂里,一束不很明亮的光线从彩色玻璃窗透了进来,沉重的钟声好像震慑了我的心灵,我感到了自己的渺小。

(二)比拟:变个脸

定义:借助丰富的想像,把物当成人来写,或把人当成物来写,或把甲物当成乙物来写。比拟分为拟人和拟物。

作用:色彩鲜明,描绘形象,表意丰富。能使读者对所表达事物产生鲜明的印象,产生强烈的感情,引起共鸣,令文章更生动。

(1)拟人:

定义:把物当做人写,赋予物以人的动作、行为、思想、感情、活动,用描写人的词来描写物。

作用:把禽兽鸟虫花草树木或其他无生命的事物当成人写,使具体事物人格化,语言生动形象。

例句:

〈1〉桃树、杏树、梨树、你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。——《春》朱自清

〈2〉感时花溅泪,恨别鸟惊心。——《春望》杜甫

〈3〉太阳的脸红起来了。——《春》朱自清

(2)拟物(借物模拟人):

①把人比作物,或把此物当作彼物来写。

例句:

〈1〉人群不顾一切,涌了上来。

〈2〉在群众的呼喝声中,那个恶霸夹着尾巴逃跑了。

②把甲事物当成乙事物来写。

例句:

〈1〉火山发出一声咆哮。

〈2〉她们看见不远的地方,那宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。(《荷花淀》孙犁)

【知识理解2】 下列各句中,没有使用拟人手法的一项是( )

A.绕过假山草坪,范大昌奔向两幢平行建筑的新楼,楼房在夜里呈现出银灰色,静静地盘踞在雾气沼沼的地平线上。

B.每条山岭都是那么的温柔,虽然下自山脚,上至岭顶,都长满了珍贵的林木,可是谁也不孤峰突起,盛气凌人。

C.灯笼草不在意生存环境的优劣,不在意花朵的大小,不追求果实的甜美与赞誉,它活得单纯,甚至是清心寡欲。

D.索溪像是一个从深山中蹦跳而出的野孩子,一会儿缠绕着山奔跑,一会儿撅着屁股,赌着气又自个儿闹去了。

(三)借代:做代表

定义:不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它有密切相关的人或事物来代替。

借代种类:特征代事物、具体代抽象、部分代全体、整体代部分。

作用:突出事物的本质特征,增强语言的形象性,使文笔简洁精炼,语言富于变化和幽默感;引人联想,使表达收到形象突出、特点鲜明、具体生动的效果。

①部分代整体。即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例如:两岸青山相对出,孤帆一片日边来。(《望天门山》)

②特征代本体。即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例如:圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走去……(《故乡》)

③具体代抽象

例如:南国烽烟正十年。(《梅岭三章》)

④工具代本体。

例如:等到惊蛰一犁土的季节,十家已有八户亮了囤底,揭不开锅。(《榆钱饭》)

⑤专名代泛称。用具有典型性的人或事物的专用名称代替本体事物的名称。

例如:你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!(《最后一次讲演》)

【知识理解3】 下列熟语中,没有使用借代手法的一项是( )

A.无事不登三宝殿 B.不为五斗米折腰

C.老鼠过街,人人喊打 D.三个臭皮匠,赛过诸葛亮

(四)夸张:说大话

定义:对事物的形象、性质、特征、作用、程度等故意地夸大或缩小描绘的一种修辞方法。

作用:可以引起丰富的想象,更好地突出事物的特征,烘托气氛,加强渲染力,引起联想效果,引起读者的强烈共鸣。

(1)扩大夸张:对事物形状、性质、特征、作用、程度等加以夸大。

例句:柏油路晒化了,甚至铺户门前的铜牌好像也要晒化。

(2)缩小夸张:对事物形象、性质、特征、作用、程度等加以缩小。

例句:只能看到巴掌大的一块天地。

(3)超前夸张:把后出现的说成先出现,把先出现的说成后出现。

例句:她还没有端酒杯,就醉了。

【知识理解4 】下列诗句中,没有使用夸张手法的一项是( )

A.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

B.我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

C.瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

D.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

(五)对偶:比翼齐飞,共结连理

定义:字数相等,结构形式相同或相近,意义对称的一对短语或句子,对称排列起来表达两个相对或相近的意思。

作用:形式上音节整齐匀称、节奏感强,易于记忆,具有音律美;内容上凝练集中,概括力强。

主要方式:

〈1〉正对。上下句意思上相似、相近、相补、相衬的对偶形式。

例如:墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

〈2〉反对。上下句意思上相反或相对的对偶形式。

例如:横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

〈3〉串对(流水对)。上下句意思上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系的对偶形式。

例句:才饮长江水,又食武昌鱼。

【知识理解5 】下列春联中,对仗最为工整的一项是( )

A.福羊衔草辞旧岁 金猴舞棒踏春来

B.紫气东来山明水秀 冰消北岸鸟语花香

C.羊阵聚云天降玉 猴足踏雪露星云

D.兴邦有道江山不老 治国有方九州永春

(六)反复:千言万语,一个声音

定义:为了强调某个意思,表达某种感情,即根据表达需要,使同一个词语或句子一再出现的方法。

作用:具有突出思想,强调感情,分清层次,加强节奏感的修辞效果,还可以使诗文的格式整齐有序,而又回环起伏,充满语言美。

分类:

〈1〉连续反复(中间无其他词语间隔)。

例句:山谷回音,他刚离去,他刚离去。

〈2〉间隔反复(中间有其他的词语)。

例句:好像失了三省,党国倒愈像一个国,失了东三省谁也不响,党国倒愈像一个国。

怎样区别排比和反复

排比句至少是三个句子,反复句是两个以上的句子。排比句的结构相同或相似,语气一致,意思相关有共同的词语。

反复句是两种以上相同的语句重复,为了突出强调。

如:

一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。(排比)

海鸥在暴风雨来临之前呻吟着,呻吟着。(反复)。

【知识理解6】 下列各句中,没有使用反复手法的一项是( )

A.风!你咆哮吧!咆哮吧!尽力地咆哮吧!

B.大山原来是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!香雪走着,就像第一次认出养育她成人的山谷。

C.湖水波光粼粼,像是舞动的琴弦,静静地,轻轻地,柔柔地拨动着,诉说着, 缠绵着。

D.他寻找一切机会为人民服务,把生命的每一分钟都献给了祖国,献给了人民,献给了他热爱的土地。

(七)排比:同声相应,同气相求

定义:把三个或三个以上结构和长度均类似、语气一致、意义相关或相同的句子排列起来。

作用:加强语势、语言气氛,使文章的节奏感加强,条理性更好,更利于表达强烈的感情(或增强表达效果)。用来说理,可把道理阐述得更严密、更透彻;用来抒情,可把感情抒发得淋漓尽致。

例句:他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广。

【知识理解7】 用排比的修辞方式,改写下面画线部分。要求:①句式一致;②字数相等;③与上文语意连贯;④不改变愿意。

长途跋涉后,我终于在林中寻到这幽深澄碧的水潭。这潭水,可以将我的容颜映照在它明镜一般的水面上;我把这潭水当作激发我诗兴的佳酿;这潭水还可以成为我的墨池,供我笔走龙蛇。

(八)设问:自问自答

定义:为了引起别人的注意或突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来。即故意先提出问题,然后自己回答。

作用:总的作用是引起注意,启发读者思考。用在标题上,能吸引读者,启发读者思考,更好地体现文章的中心;用在一段的开头或结尾处,除引起思考外,还有承上启下的过渡作用;用在议论文中,能使论证深入,脉络清晰。有助于层次分明,结构紧凑;可以更好地描写人物的思想活动;也可以婉转表达情感,引起读者思考和重视,领会主题。

例句:花儿为什么这样红?首先有它的物质基础。

【知识理解8】 仿照下面画线句子的形式,在横线处补写出两个句式相同的句子。

人们在关注自己是否衰老时常常忽略了自己的感官,不妨自己诊断一下:你的鼻子能否嗅得出四季的不同? ? ?你的皮肤能否感觉出海滩上沙粒的粗细和清风的徐疾?如果这些你都可以,那就不能以为自己衰老了。

(九)反问:无疑而问

定义:用疑问形式表达确定的意思,用肯定形式反问表否定,用否定形式反问表肯定,只问不答,答案暗含在反问句中。

作用:表达鲜明,加强语气,发人深思,激发读者感情,加深读者印象,增强文中的气势和说服力。

例句:我呢,我难道没有应该责备的地方吗?

【知识理解9】 下面是某同学在教师节给老师写的感谢信的开头,请替该同学续写两句话,表达对老师的感谢之意。要求:使用比喻、反问的修辞手法,50个字左右。

老师,在这属于您的节日里,让我怎么感谢您?_______________________

__________________?_____________________________________?

怎样区分设问和反问

设问和反问都是有疑而问,但是设问是自问自答,引起读者的注意和思考,反问则是问而不答,以加强语气。

如:谁是我们最可爱的人呢?我们的战士。(设问)

难道你就觉得只是树?(反问)

以上修辞手法在实际运用中,因种种原因常常会出现一些误用情况,因此,运用时务必注意:

1.比喻:要贴切、生动;要注意体现作者的思想感情;比喻的喻体必须是常见、易懂的事物;

2.比拟:必须是自己强烈感情的流露,感情必须与所描写的环境气氛协调一致;进行比拟的人和物或物和物,在性格、形态、动作等方面应该相似或相近。

3.借代:借体必须有明显的代表性,使人一听就明白所指称的事物;用人物的形体特征作借体时,要注意它的褒贬色彩和使用场合的不同。

4. 夸张:要以客观实际为基础;要明确、显豁,不能又像夸张,又像事实;要力求新颖。

5. 对偶:要尽量做到上下联字数相等、结构一致、音节和谐,注意相关;要尽量做到形式与内容的统一。

6.排比:必须从内容的需要出发,不能生拼硬凑排比的形式。排比是多项并举的,有的是多项全举,有的是在多项中举其要者,留有弦外之音、言外之意,让读者自己深思,后一种排比的句末要用省略号。

了解其他修辞手法

1.引用

定义:引用现成的话(成语、诗句、格言、典故等)来提高语言表达效果,分为明引和暗引两种。

作用:使论据确凿充分,增强说服力,富启发性,而且语言精炼,含蓄典雅。

〈1〉明引(直接引用)。

例句:孔子曰:“三人行,必有我师。”是故弟子不必如师,师不必贤於弟子。

〈2〉暗引(间接引用)。

例句:失败乃成功之母,你千万不要气馁。

2.反语

定义:即通常所说的“说反话”,用与本意相反的词语或句子表达本意,以说反话的方式加强表达效果。有的讽刺揭露,有的表示亲密友好的感情。

作用:产生幽默感与风刺性,有时比正说更有力量。

如:(清国留学生)也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭,实在标致极了。

3.通感

定义:所谓通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述表现另一种感觉的修辞方式。

作用:通感的运用可以收到令人回味无穷的效果,其表达作用是无可替代的。它能化抽象为形象,让读者更好地理解;它能由此及彼,勾起人们丰富的联想;它能不拘一格,行文活泼;它能准确表达,含意深远;它能充实诗文的意境,构成特殊的艺术美。

最典型的例子:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”(朱自清《荷塘月色》)清香乃是嗅觉,歌声乃是听觉,作者将两种感觉互通,即为通感。

此外有:

“晨钟云外湿”(杜甫《夔州雨湿不得上岸作》)以“湿”字形容钟声,所闻之钟声,穿雨而来,穿云而去,故“湿”,触觉与听觉相互沟通。

“善哉乎鼓琴,巍巍乎若高山,汤汤乎若流水”(《吕氏春秋·本味》)听琴声而知志在高山、流水,听觉与视觉相互沟通。

双关

定义: 利用词的多义及同音(或音近)条件,有意使语句有双重意义,言在此而意在彼,就是双关。

作用:可使语言表达得含蓄、幽默,而且能加深语意,给人以深刻印象。

〈1〉谐音双关。

例如:“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。”(“杨”实际上是指杨开慧,“柳”实际上是指柳直荀)

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”(“丝”即“思”的意思,以此来表达男女之间的爱情)

〈2〉语音双关。

是一种根据词的多义条件而故意导致言在此而意在彼的修辞方式。这种修辞在歇后语中经常出现。 例如:茶壶里煮饺子——心里有嘴倒不出

老太太抹口红——给你点颜色瞧瞧揭露

互文

定义:也叫互辞,是古诗文中常采用的一种修辞方法。在古文中,把属于一个句子(或短语)的意思,分写到两个句子(或短语)里,解释时要把上下句的意思互相补足,就是互文。

形式:上下两句或一句中的两个部分,看似各说一件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。

例句:

①秦时明月汉时关

②烟笼寒水月笼沙

区分常用易混的修辞手法

(一)比喻句与非比喻句

1.下列各句中,没有使用比喻手法的一项是( )

A.那田头的一棵箭杨树,孤傲挺拔地竖在路边上,仿佛是竖着的乡村人心中的一杆旗,

望着这世界,读着世界的变幻和人心。

B.我的师傅就像刘半农在《铁匠》中所塑造的那位粗犷、刚健的劳动者一样,凭借手

中的铁锤打造出各式各样的生产工具和生活用品,服务远近乡亲。

C.那晚,我美美地睡了一觉,梦到那草地上仰面躺着两个人,看着闪闪烁烁投下来的

金币般的光斑,四周堆满了鲜花。

D.俯对我们的孩童,我们是他们最初的宇宙,我们是深不可测的海洋,我们是至高至

尊的唯一,假如我们隐去,孩子就永失淳厚无双的血缘之爱,天倾地陷,万劫不复。

下列各句中,没有使用比喻手法的一项是( )

A.从黄沙漫天的茫茫荒原到“华北绿肺”的生态宝地,塞罕坝人不仅在高寒沙

地上书写了绿色传奇,而且探索出了生态优先的发展新路。

B.新教材中,小学中高年级设置课外阅读延伸,初中加强“名著选读”,就是

在努力牵住培养读书兴趣这个语文教学“牛鼻子”。

C.对大部分游客而言,进入野生动物园前,先看到谢绝入园的一长串“黑名

单”,可能比难入其眼的“警示通告”,更能让人长记性,有触动。

D.实事求是地讲,近年来,我们推行了很多好的政策制度,但是在执行过程中

总是被人钻了空子,然后不得不去给政策制度“打补丁”。

点拨关键

比喻句与非比喻句的区分要注意以下两点:

①比喻句中常用“像”“好像”“好似”等比喻词,但并非出现这些比喻词就是比喻句。如“他长得像他爸爸”,这个“像”只是同类相比;又如“校园里静悄悄的,好像已经上课了”,这个“好像”表示猜度。

②词的比喻义不是比喻。如:你带着这么重的包袱上课,注意力能集中吗?

(二)借代与借喻

3.下列诗句中,所用修辞手法与其他三项不同的一项是

A.男儿何不带吴钩 B.千树万树梨花开

C.长江万里白如练 D.疑是银河落九天

4.下列诗句中,所用修辞手法与其他三项不同的一项是

A.玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

B.惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。

C.想当年:金戈铁马,气吞万里如虎。

D.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

5.下列语句中,所用修辞手法与其他三项不同的一项是

A.嚼得菜根,做得大事。 B.唾沫星子也能淹死人。

C.每一朵乌云都有它的金边。 D.巾帼不让须眉。

点拨关键

借代和借喻的异同:

借代和借喻有相似处,它们都用一事物代替另一事物,事物本体不出现。但是,也有不同之处。

①借代的本质是“代”,是以事物的某种特征来代指本体,并没有可比对象;而借喻的本质是“喻”,虽然它的本体和喻词都不出现,但隐含着可比的对象(即本体)。

②借代的作用是“称代”,即直接把借体称为本体,其代用的词大多是名词或名词性短语,不能起描写作用;而借喻的作用是“比喻”,一般可以对未出现的本体起描写作用。

③借代是“代而不喻”,没有可比物,不能改为比喻;借喻是“喻中有代”,一般可以补进本体和喻词,改为明喻或暗喻。

④在一篇文章中,如果前面出现了“××像××”的比喻句,后文直接使用喻体,这就成了借代了。

(三)比喻与比拟

6.下列诗句中,所用修辞手法与其他三项不同的一项是

A.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

B.人生若只如初见,何事秋风悲画扇。

C.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

D.一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

7.下列诗句中,没有使用比拟手法的一项是

A.千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

B.紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

C.清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。

D.人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

8.下列诗句中,没有使用比喻手法的一项是

A.终日不成章,泣涕零如雨。 B.久在樊笼里,复得返自然。

C.大漠沙如雪,燕山月似钩。 D.逆风如解意,容易莫摧残。

点拨关键

比喻和比拟的不同点:

①比喻是用喻体比喻本体,重点在“喻”;比拟是仿照“拟体”(被模拟的事物)的特征“摹”写本体,重点在“拟”。

②比喻中,本体和喻体一主一从,本体或出现或不出现,而喻体必须出现;比拟中,本体和拟体彼此交融,浑然一体,本体必须出现,拟体一般不出现。

③比喻是“以此喻彼”,其修辞特点往往体现在名词或名词性短语上,且喻体必须出现。比拟是“拟此为彼”,其修辞特点往往体现在动词上,而拟体一般不出现。

(四)对偶与对仗

9.下列诗句中,对仗最为工整的一项是

A.青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。

B.紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

C.人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

D.呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。

10.在下面这首七律的空缺处填入一句诗,最贴切的一项是

江风送月海门东,人到江心月正中。

______________,一船鸡犬欲腾空。

帆如云气吹将灭,灯近银河色不红。

如此宵征信奇绝,三更三点水精宫。

A.半树佛花香易散 B.万里鱼龙争照影

C.二月郊行最有情 D.三千组练挥银刀

点拨关键

对偶与对仗有同有异。相同点:都要求词性、结构的一致性。

不同点:对偶是一种修辞手法,只在字数、结构上要求相同;对仗是律诗和骈文等按照字音的平仄和字义的虚实作成对偶的语句,它不仅包含着对偶,更在声律上有严格的要求,如律诗中间两联的对仗,在平仄上要求很严格,一句中平仄要相间,上下句平仄要相对。因此,不能把对偶与对仗完全画等号。

(五)对偶与对比

11.下列对偶句中,不含对比的一项是

A.少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

B.荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

C.人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。

D.年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。

12.下列诗句中,没有使用对比手法的一项是

A.可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

B.白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

C.有缘千里来相会,无缘对面不相逢。

D.宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。

点拨关键

对偶与对比的区别:

①对比的基本特点是“对立”,对偶的基本特点是“对称”。

②对偶主要是从结构形式上说的,它要求结构相称,字数相等;对比是从意义上说的,它要求意义相反或相近,而不管结构形式如何。

③对偶里的“反对”(如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”)就意义来说是对比,就形式来说是对偶,这是修辞手法的兼类现象。

演练真题

阅读下面的文字,完成18~20题。

麦子的成熟就像一场声势显赫的庆典,在一系列的铺垫中开始频频亮相。饥饿之中的期盼和高温之下的煎熬,把农人们关于夏收的心情调动到了极点。“夜来南风起,小麦覆垅黄”!无数次急切地观望抚摸之后, ① 装载着镰刀 、水罐、铁耙的辘轳车迫不及待地从普通的农家小院里走出来,车子后而是浑身憋足了劲的男人和女人。好钢要使在刀刃上,好镰要使在割麦上,好汉得走在麦趟上。麦地是庄家人的战场,男人们当仁不让,妇女们不让须眉。前倨后躬,弯腰伸臂,刀光过处,一片齐刷刷的麦子顺势倒下。橙黄的麦地就像毁于蚁穴的长堤,在片刻之间开始出现残缺,一行、一块、一片,大有风卷残云的架势和撼天动地的气概。能割的割,不能割的捆,捆好后就往场里搬运。 ② 那些肩不能挑、手不能割的老太太和小孩子,不是端着茶杯满地找人,就是在收过的麦地里捡拾那些被遗漏的麦穗。麦秆刺啦的声音,车子咯吱的声音,老人训斥晚辈、孩子哭闹和年轻人打情骂俏的声音,交响乐一样,在高温的天空里喧嚣起来。

文中运用修辞手法全都正确的一项是( )

A.比拟 夸张 排比 B.比拟 比喻 排比

C.夸张 比喻 引用 D.对偶 比拟 引用

阅读下面的文字,完成18~20题。

这是一个竹篱围起的小院子,两个呈直角的墙垛上竖着竹篱笆,篱笆上现南瓜藤、黄瓜藤、丝瓜藤。脸盆一般大的南瓜,挂在竹架上,让我忍不住想去抱抱它。黄瓜长到没皮刺的时候,我干脆摘下来,放在衣服上蹭两下,塞进嘴里,水汪汪、凉津津的瓜瓤滑进喉咙,那叫个清爽。还有一个前院,一堵鹅卵石砌的矮墙,墙上长满了爬墙虎,圆叶红茎,促织在墙洞里,唧唧,唧唧,低低地唱着乡间小调。院子里有两棵香椿树和三棵香椿树,还有两块菜地。有一年,父亲把菜地挖了,种了几棵雷竹。雷竹黄黄的,竹叶飘零,我们都以为成活不了。过了两年,____①__。很多植物都这样,以为它死了,或即将死了,可根系却在泥土里蜿蜒,扎根得更深。竹林迎来更多的鸟,苇莺成群成群飞来,筑巢,抚育雏鸟。有了竹林,夏季的萤火虫更多。萤火虫一闪一闪,在飞流。漫天光瀑,从绵密的星星里倾泻下来。我用一个丝网捕捉萤火虫,____②____。萤火虫吸在玻璃壁上发。荧荧发光。我们拿着罐子,当手电在院子里钻来钻去。发光的玻璃罐在我们手里,成了一个魔术瓶,储存着年少时的好奇和惊喜。那种独特的蓝荧的光,是一个飘忽摇曳的童话,一直把我们带到蓝星镶嵌的天际。

18.下列对文中使用修辞手法的判断,正确的一项是( )

A.拟人、排比、比喻 ??????B.拟人、夸张、比喻

C.排比、比喻、借代 ??????D.拟人、夸张、借代

【借喻与借代的区别】

借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆,下面介绍简便的辨析方法。

首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。如“旌旗十万斩阎罗”“南国烽烟正十年”中“旌旗”“烽烟”到底是借喻还是借代用法呢? 先了解这两个词的含义。旌旗:旗帜的通称,这里指部队。烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。大家想想,“旌旗”和“军队”,“烽烟”和“战争”之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。因此可以用旌旗来代指军队。“旌旗十万”即“十万旌旗”。“旌旗”不能发出“斩”的动作,能发出“斩”的动作的肯定是人,所以“十万旌旗”指“十万军队”。同理,古代一遇敌人侵犯,边境就燃狼烟报警,所以“烽烟”“狼烟”俨然成了战争的代名词。“南国烽烟正十年”就是“南国战争正十年”。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这一特点,就能将二者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。如“敌人像狗一样夹着尾巴逃跑了”运用的是明喻,换成借喻就是“这条狗夹着尾巴逃跑了”。在上面两句中,本体是“敌人”,喻体是“狗”,喻词是“像”。由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。“旌旗十万斩阎罗”一句假设是借喻用法,“旌旗”是喻体,“军队”是本体,转换成明喻就成了“军队像十万旌旗一样斩掉了阎罗”,显然不成句子。同理,假设“南国烽烟正十年”运用的是借喻手法,那么“烽烟”是喻体,“战争”是本体,转换成明喻就成了“南国的战争像烽烟一样整整十年”,显然不成句子。因此可以断定以上两句不是借喻用法。再,同一词语在不同的语言环境中可以是借喻用法,也可以是借代用法。

那么如何辨别呢?这时就要看与客体相应的词语是否采取相应的比喻说法。借喻是以此哺彼,重在喻,因此与客体(喻体)相关的词语必须采取相应的比喻说法,借代是以此代彼,重在代,因此与客体(借体)相应的词语不必改成与之相应的说法。请看下面两例。

〔A1〕最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉。(借喻)

〔A2〕最可恨那些毒蛇猛兽,榨尽了我们的血汗。(借代)

〔B1〕大白熊呲牙咧嘴向我扑来。(借喻)〔B2〕大白熊答应了我的价钱。(借代)

上面两组中A1、B1都是借喻。A1中客体是“毒蛇猛兽”,与它相关的词语“吃尽”“血肉”都采用了相应的比喻说法。这句话可改为明喻“最可恨那些敌人像毒蛇猛兽一样吃尽了我们的血肉”。

A2是借代,不能换成明喻。因为与客体(毒蛇猛兽)相关的词语(榨尽、血汗)没有改为与它相应的说法,可见客体只是作为一个代号,换个名字罢了,并不是用来打比方的。毒蛇猛兽代指反动统治者或敌人。改为一般说法就是“最可恨那些反动统治者榨尽了我们的血汗。”

第二组中B1是借喻,可转为明喻“那个人像大白熊一样向我扑来。”形象地描写了那个外国人肥胖的身躯、笨拙的动作,又像熊一样凶狠。而在B2中“大白熊”仅代指那个又白又胖的外国人,是用某人的特征来代替该人,与它相应的词语“答应”没有改成描写动物相应的说法。若改为一般说法就成了“那个人答应了我的价钱。”但不能改为明喻:“那个人像白熊一样答应了我的价钱”,显然不成句子。总之,看与客体相应的词语是否采用相应的比喻说法。若是借喻,与客体(喻体)相应的词语必须采取相应的比喻说法;若是借代,与客体(借体)相应的词语不必改成与之相应的说法。如果从以上三方面进行辨析,就不难将借喻和借代区别开。如“丈夫难过了,她却觉得安慰,到底,萤火虫飞回了车间,她自己也没影响工作。”(《离不开你》) 这句是借喻用法。首先萤火虫光虽弱但也要奉献给社会,与耿玉亭身体残废却坚持工作、为社会作贡献二者有相似性,其次与客体(萤火虫)相应的词语“飞”采用了比喻说法,由此可判断这句话运用的是借喻手法。

以下句子中同样运用了借喻手法,分析从略。

1、要清除语言中的“垃圾”,拭去蒙在“镜子”上的灰尘,不是一朝一夕就能奏效的。

2、很难没想,在五颜六色的染缸里,纯丝素绢能够保持自己的洁白。

3、我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。(《故乡》)

下列句子运用了借代手法,读者可以自己分析。

4、“芦柴棒着急地要将大锅里的稀饭烧滚…… (《包身工》)

5、郭全海解下青骡马,翻身去撵玉石眼去了。(《分马》)

6、先生,给现洋钱,袁世凯,不行吗? (《多收了三五斗》)

7、花白胡子恍然大悟似地说……(《药》)

【比喻与比拟的比较】

比喻和比拟,都是加强语言形象性的修辞手段,但它们是两种不同的修辞方式。初中教材中说:“比喻重在‘喻’、即以甲事物晚乙事物,甲乙两物有主有从;比拟重在"拟",即将甲事物当作乙事物,甲乙两事物彼此相融,浑然一体."这仅是一种概括性的区别原则,如果教师照本宣科,不仅初中学生不易理解,就是初中学生也怕难于接受.我以为必须作进—步的全体阐释。

(一)比喻与比拟的性质不同、作用不同.比喻是用与本体事物有相似点的另一事物作比‘也就是打比方;一定得有相似点,通过相似点使本体同喻体联系起来,唤起人们的联想,使人更具体地惑知事物。比拟即模拟,它是用乙事物具有的特性(包括称渭、动作、行为等)写甲事物,或者说是把乙事物的特性“强加于甲事物。乙事物—般是有生命力的,能活动,有感情的;它比甲事物具体实在,于是本来较抽象、不太实在的事物变得具体实在了,当然就增添了语言的生动性。由此可见,比喻强调的是甲乙两物的相似性,而比拟却是利用它们之间的不同特性,使两体融为一体,这是区别比喻和比拟最重要的标志。请看如下例句:

(1)故人已经成为瓮中之鳖,不好玫暂且围着算了。(徐海东《奠基礼》)

(2)他确乎有点像一橡树,坚壮、沉默,而又有生气。(老舍《骆驼祥子》)

(3)月亮一露面,满天的星星惊散了。(杨朔《金字塔夜月》)

(4)真理它却不会弯腰。(臧克家《胜利的狂飚》)

例(1)取瓮中之鳖待擒这一点说明敌人当时的处境,二者有相似点,能给人具体形象的感受,这是比喻。例(2)从树的外形特点联想到样子的外貌、气质特征,两者有相似点,也属比喻。例(3)“月亮”“星星”本是无生物,并无“露面”“惊散”这样的特征,现以生物的特征描写它们,只是为了让其情态逼真,跃然纸上,这是比拟。例(4)将无形的抽象物“真理”人格化、形象化,也属比拟。

(二)比喻与比拟的句式结构不同。比喻句由本体、喻体和喻词三部分组成。借喻虽然不出现喻词和本体,但可以变换为有喻词和本体的明喻、暗喻。不管是哪一种比喻,始终都有喻体;比拟句主要是借助想象,将本体模拟为人的或物的某种行为、动作或情态,不论是拟人,还是拟物,始终都无拟体。例如“东西长安街成了喧腾的大海”(袁鹰《十月长安街》)。这是暗喻、由本体(长安街)、喻体(大海)、喻词(成)构成,又如“我们之闻已经隔了一层可悲的厚障壁了”(鲁迅(故乡))。这是借蝓,借“厚障壁”比喻“我”与闰土之间形成的隔阂。它把本体和喻词都隐去了,只用喻体代替本体。另如“波浪一边歌唱一边冲向高空去迎接那雷声”(高尔基《海燕》)。这却是拟人句,将“波浪”当作人描写,赋予它一些人的动作和思想感情。