江苏省启东市高级中学校2020-2021学年高二上学期第二次月考(12月)历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 江苏省启东市高级中学校2020-2021学年高二上学期第二次月考(12月)历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 106.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-30 08:53:40 | ||

图片预览

文档简介

启东市高级中学2020—2021学年第一学期第二次月考

高二历史试题

本卷满分100分,考试时间90分钟

一、选择题:本部分共15小题,每小题3分,共计45分。

1、19世纪前期,《澳门新闻报》载:鸦片入口,议定规银,每箱若干。这些规银系与总督衙门以及水路文武官员,唯关口所得最多。此项银两,皆预备存在英国或他国鸦片船上,以便分派。或在船上来取,或在省城交收。据此可知当时

A.鸦片走私导致白银大量外流 B.虎门销烟后鸦片走私禁绝

C.清政府对西方侵略的认识不足 D.腐败统治潜伏着民族危机

2、“太平天国的历史作用不在于‘运动’本身‘革命’,而在于引发了‘生死竞争’,迫使不同营垒中的开明之士顺应历史发展方向。”该观点认为太平天国运动

A.客观上推动了中国近代化 B.顺应了中国历史发展趋势

C.承担起了民主革命重任 D.沉重打击了清王朝统治

3、甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别 “包装”成野蛮和文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了

A.欧美舆论宣传左右了战争进程

B.日本力图变更中国的君主政体

C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交

D.西方媒体鼓动中国的民主革命

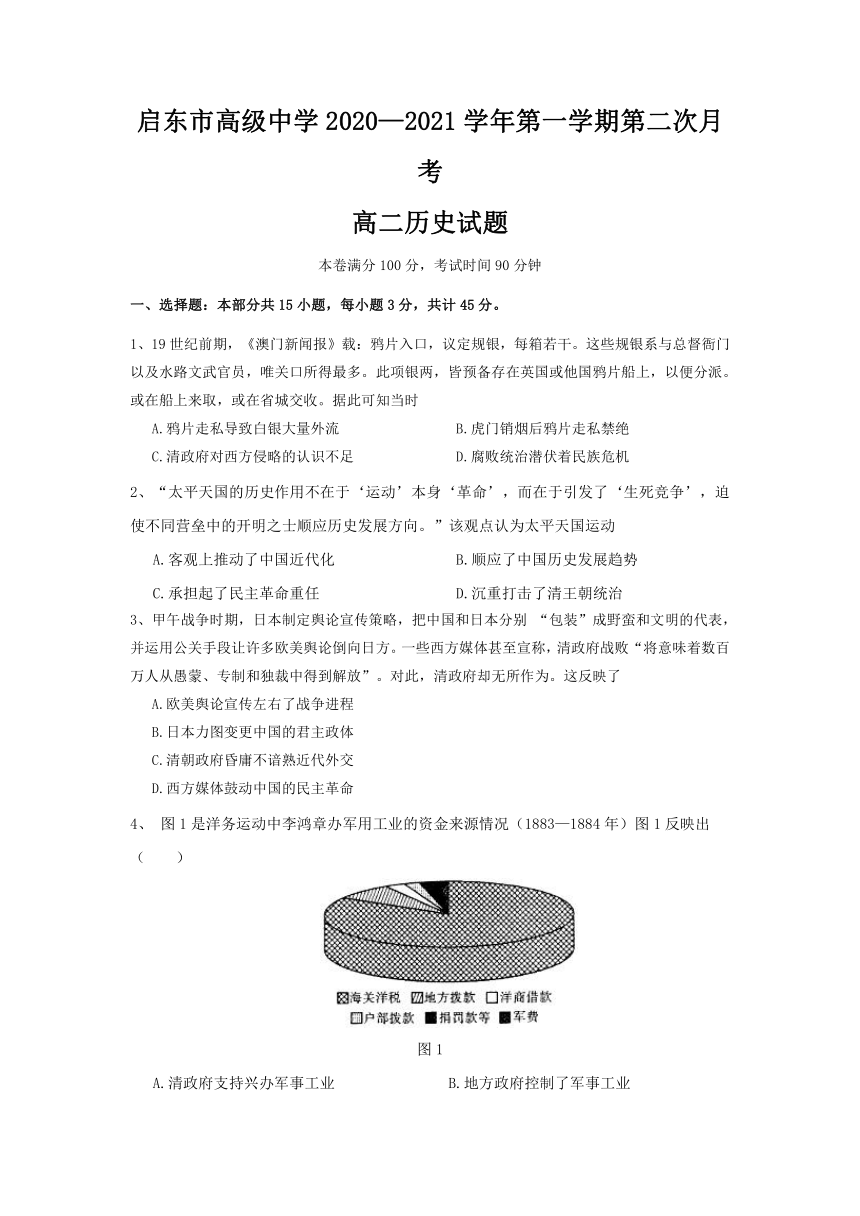

4、 图1是洋务运动中李鸿章办军用工业的资金来源情况(1883—1884年)图1反映出( )

图1

A.清政府支持兴办军事工业 B.地方政府控制了军事工业

C.经济开始被列强控制 D.多种经济形式均衡发展

5、“起而革命者,代不乏人,然不过一朝一姓之变革而已。孙中山之革命,则为国体之改革,

与一朝一姓之变革迥然不同”。这里的“迥然不同”主要在于此次革命

A.推翻了清王朝专制统治 B.实现了民族独立与富强

C.建立了资产阶级共和国 D.终结了封建主义的传统

6、19世纪末,义和团民面对侵略喊出了“扶清灭洋”的口号;“二十一条”签订后,上海企业家穆藕初号召勿忘“五九国耻”得到积极响应;五四运动中,爱国学生打出了“外争国权,内惩国贼”的旗号。这一系列变化主要反映了

A.反帝反封建斗争成为民众共识 B.近代国家观念逐渐形成

C.反帝斗争推动了民族工业发展 D.社会主要矛盾发生转变

7、毛泽东在《新民主主义论》一文中指出:“在五四运动以后,虽然中国民族资产阶级继续参加了革命,但是中国资产阶级民主革命的政治指导者,已经不是属于中国资产阶级,而是属于中国无产阶级了。”毛泽东旨在说明五四运动后

A.民族资产阶级拥护民主革命 B.中国革命任务发生根本性转变

C.无产阶级开始登上政治舞台 D.近代中国民主革命进入新阶段

8、1918年夏,上海市议员江确生致函江苏省公署:“妇女现流行一种淫妖之时下衣服,实为不成体统,不堪寓目者。女衫手臂则露出1尺左右,女裤则吊高至1尺有余,及至暑天,内则穿衣粉红洋纱背心,而外罩以有眼纱之纱衫,几至肌肉尽露。”这表明当时的上海

A.道德沦丧世风日下 B.政府禁止服饰西化

C.西方服饰普遍盛行 D.东西观念存在冲突

9、19世纪 70年代后,江苏通州、海门一带洋纱洋布销售日广,本纺土布去路滞减。乡人购用洋纱,参织大小布匹线带。类似现象在晚清苏北农村地区相当普遍。这主要表明

A.传统小农经济开始瓦解 B.手工织布业获得新发展

C.列强加强对华资本输出 D.民族纺织工业日益萎缩

10、在某次战役中,中共中央军委给前线指挥部的电报提出:“现在不是让敌人退至淮河以南或长江以南的问题,而是第一步歼敌于淮河以北,第二步歼敌于长江以北的问题”“此战胜利,不但长江以北局面大定,全国局面亦可基本上解决。”据此判断,这一战役是

A.淮海战役 B.平津战役

C.辽沈战役 D.渡江战役

11、新文化运动期间,钱玄同提出了“废孔学、废汉文、灭道教”等过激主张,陈独秀对此虽表理解但并不予支持,并公开声明:“像钱先生这种用石条压驼背的医法,本志同人多半是不大赞成的。”这反映出当时陈独秀

A.继续维护儒家学说统治地位 B.理性批判中国传统文化

C.坚持用马克思主义改造社会 D.有选择地吸收西方文明

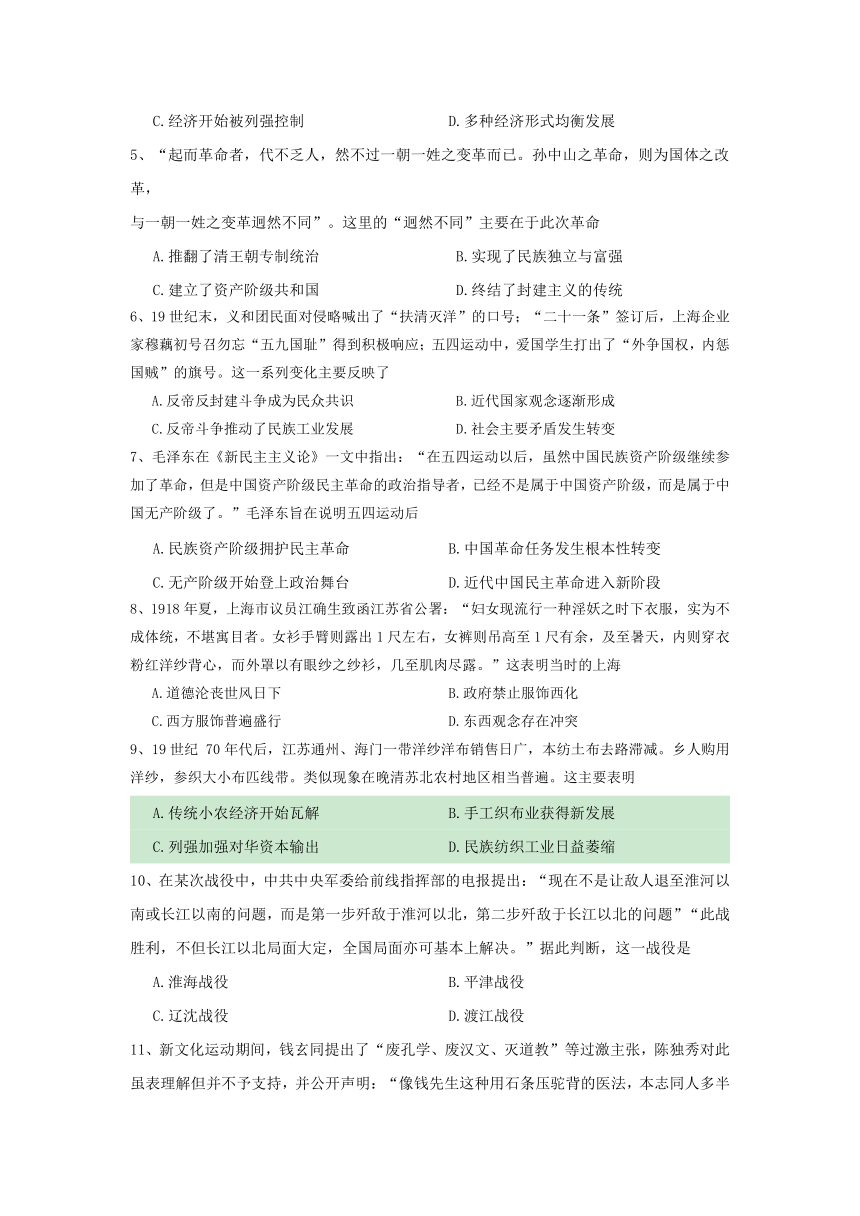

12、右图是发表于1943年的木刻版画,塑造了陕甘宁边区第一位劳动英雄吴满有的形象。他头

戴绒帽,身披羊皮棉袄,成为普通农民依靠劳动改变命运的象征。对吴满有的塑造与宣传意在

A.动员群众参加土地革命 B.发动农民支援百团大战

C.团结地主阶级共同抗战 D.激发边区群众生产热情

13、关于俄国二月革命,苏联时期的观点认为二月革命后出现两个政权并存的局面。20世纪90年代,俄国一些学者提出二月革命后各地几乎没有两个政权并存的现象,地方的实际权力没有转到临时政府新任命的委员手中。这一变化反映出

A.观点越新越接近历史真相 B.苏联时期的评价更为客观公正

C.历史认识受到时代的影响 D.详实史料会得出正确历史评价

14、苏联问题专家郑异凡指出:“俄文本身并无‘余粮’的意思,而是指征收(摊派)粮食。所谓余粮实际上由国家和军队的需要确定,国家先确定所需要粮食数量,然后分配给各省、县和村。”据此作者认为

A.“余粮”指农民口粮之外的多余粮食 B.政府“征收”严重损害了农民的利益

C.政府“征收”措施在苏俄一直延续 D.政府“征收”考虑了农民的基本生活

15、有学者在评价苏联某一领导人时说,“他在经济战线的最大失误是丧失了改革的良机,为后来的领导人篡改改革的方向创造了条件;他又是幸运的,在炸弹没有爆炸之前就把它传了出去。”这里的“他”

A.把农业作为其改革的重点 B.实施经济“加速发展战略”

C.推行多党制和政治多元化 D.未能突破斯大林模式的框架

二、非选择题:本部分共5小题,共计55分。

16.(11分)近代中国工业化不是对西方生产方式的原样移植,存在着一条立足本土、工农结合、土洋结合进而现代化的道路。阅读下列材料:

材料一 真正成为中国工业化推动者的是清政府,它以洋务派为代表。他们无论是办军事工业,还是民用工业,其主导产业为钢铁、矿产、铁路……即当时所谓的“机器矿路”。这是符合工业发展本身规律的,这些产业部门亦能对整个国民经济产生影响。……此外,甲午战争前,……广大的手工业者和工场主起了切实的和重要的作用。他们使中国工业化的发展方式有了自己本身的特征。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》第一卷

材料二 西洋棉货的大量进口与沿海大城市新式纺织厂的兴起,使得乡村各种副业生产的相对利益发生巨大变化。机纱之供应诱导出一些新的手工业,例如针织品及编花边。不过,最主要的影响是使农户把用于手工纺纱的劳动力移至手工织布。……随着手工纺纱衰落同时发生的是手工织布的勃兴。新式织布机为手织机提供了许多改良的启示,结果手工织布的生产率有了显著的提高,……尽管有洋布与国产机织布的强烈竞争,手工织布始终未丧失其为最有利的农村副业的资格。

——赵冈、陈钟毅《中国棉纺织史》

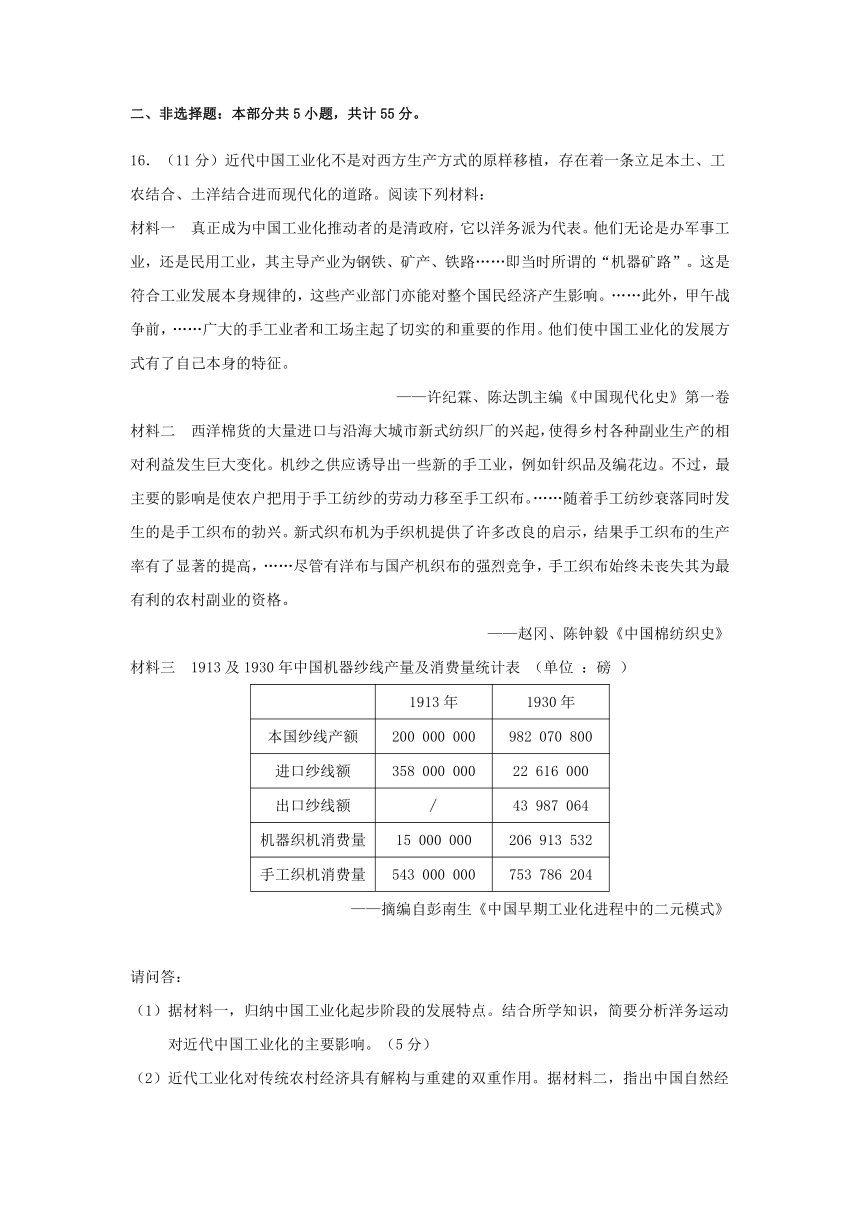

材料三 1913及1930年中国机器纱线产量及消费量统计表 (单位 :磅 )

? 1913年 1930年

本国纱线产额 200 000 000 982 070 800

进口纱线额 358 000 000 22 616 000

出口纱线额 ∕ 43 987 064

机器织机消费量 15 000 000 206 913 532

手工织机消费量 543 000 000 753 786 204

——摘编自彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式》

请问答:

(1)据材料一,归纳中国工业化起步阶段的发展特点。结合所学知识,简要分析洋务运动对近代中国工业化的主要影响。(5分)

(2)近代工业化对传统农村经济具有解构与重建的双重作用。据材料二,指出中国自然经济解体的具体表现,概括近代工业化对农村副业生产带来的有利变化。(3分)

(3)据材料三,分析这一时期我国棉纺织业各部门的发展状况。综合以上材料,请你简要谈谈从近代中国工业化历程中得到的借鉴价值。(3分)

17.(11分)在争取近代中国民族独立和人民解放的斗争中,五四运动起着承上启下的作用。阅读下列材料:

材料一 巴黎和会中国外交失败的消息传至国内,国人的爱国情绪空前的蔓延开来,受到新文化运动洗礼的青年学生情绪尤为激烈。5月4日下午,北京三千余名学生手持写有“拒绝和约签字”等内容的小旗,发表演说,沿途向群众散发传单。以游行示威为开端的罢课、罢市、罢工风潮席卷全国,蔚为壮观的五四爱国运动以中国代表拒签《凡尔赛和约》而圆满结束。中国近代以来在对外交涉中首次做出没有屈服的抗争,日本也最终未能获得继承德国在山东权益的合法依据,从而为中国此后收回山东创造了条件。

——摘编自李喜所、李来容《中国近代史》

材料二 在6月3日北京学运再掀高潮之际,上海的学、工、商界群起响应,成为五四运动由学生爱国运动普及为全民爱国运动的转折点。中国人民对政治发出了自己的声音,从而使政府再不能完全轻视社会民意的表达。学生对政治的热情并不始于五四运动,资产阶级对政治的参与在清末则有明显的表现,唯有工人阶级作为一个阶级对政治的参与开始于五四运动,并表现出不可低估的阶级力量。中国工人阶级成长为自为阶级时代的到来,对中国未来的政治发展产生不可忽视的影响。

——摘编自张海鹏主编《近代中国通史》

请问答:

(1)据材料一并结合所学知识,与辛亥革命相比,五四运动具有哪些新的历史特点?结合新的时代和社会条件,分析这些特点的基本成因。(5分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析促使五四运动“转折”的最具意义的历史事件,指出这一事件对中国民主革命进程的影响。 (4分)

(3)五四运动是中华民族复兴的历史起点。据材料一、二,谈谈你对这一论断的理解。(2分)

18.(12分)近代以来先进的中国人致力于科学传播,促进中国社会发展。阅读以下材料:

材料一 尽管师夷长技的主张遭到强烈反对,但统治者面对着接踵而来、一次比一次严重的内忧外患,为生存计还是不得不实践这一主张。首先从军事利器的引进仿制逐渐推广深入到全面学习西方机器大工业所需的科学技术学理的层次和阶段。为了对抗顽固派在基本理论问题上的挑战,终于结晶成“中学为体,西学为用”这一高度概括的理论模式。

——雷颐《取静集》

材料二 泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学,新法之书。……其开智学而穷物理也,穷物理而知化也。……今穷物理之本,制电、制雨、制冰、制水、制火,皆可以人代天工,是操造化之权也。操造化之权者,宜其无于敌也。

夫中国今日不变法日新不可,稍变而不尽变不可,尽变而不兴农、工、商、矿之学不可,欲开农、工、商、矿之学,非令士人通物理不可。

——摘编自康有为《日本书目志》

材料三 以人文思想为主的科学传播者,系统展示了科学精神对文化的巨大作用和影响。通过彰显科学怀疑和批判的精神, 新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精神 ,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话 ,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服的精神, 又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例 ,对中国民主进程产生了深远的影响。

——张焱、郝苑《科学精神的启蒙——新文化运动时期的科学传播》

请回答:

(1)据材料一,指出洋务派学习西方科技有何变化?直接目的是什么?(3分)

(2)据材料二,指出康有为对科技与变法关系的认识。结合所学知识分析其持这种观点的原因。(4分)

(3)据材料三,指出新文化运动所倡导科学精神的内涵及其影响。(4分)

(4)综合以上材料,概括指出先进的中国人科学传播所起到的共同历史作用。(1分)

19. (11分)抚今思昔,研究苏联经济体制改革,对我国的改革有一定的借鉴意义。阅读下列材料,完成下列要求:

材料一 列宁曾提出过这样一个著名的公式:“苏维埃政权+普鲁士的铁路管理制度+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++=总和=社会主义。”

——《列宁文稿》

材料二 作为苏联领导人之一的布哈林主张“必须发展各类工业”,优先发展轻工业,用轻工业赚回来的资金建设重工业。对于实现工业化的资金来源,他主张本国节约。斯大林认为,如果将用来购买汽车和机器的资金用来购买布匹,苏联就会在用新技术武装起来的资本主义包围面前处于手无寸铁的状况。在工业化建设上,斯大林明确表示决不能放慢速度,必须竭力加快速度。斯大林用强制的办法,使农民的一半收入交给国家,一五计划时期,从农业吸收的资金占用于发展工业所需资金的三分之一以上。

——据陈仲丹《墙头政治—现代外国宣传海报解读》整理

材料三 改革必须是全面的、深刻的,绝不能像勃列日涅夫时期进行的改革那样浅尝辄止、半途而废,也不能像戈尔巴乔夫那样左右摇摆、朝三暮四。改革要有目标、有步骤、循序渐进地进行。

——整编自《苏联兴亡史论》

请回答:

(1)材料一中的公式蕴含什么深意?该深意在经济领域付诸实践的表现是什么?(2分)

(2)材料二中布哈林和斯大林在工业化建设问题上有什么不同主张?(4分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出苏联改革失败的原因有哪些?(3分)

(4)综合上述材料,苏联改革的成败对我国社会主义建设有何借鉴意义?(2分)

20. (10分)维新志士们力图通过变法改革现状、挽救民族危亡,其政治实践留下了深刻的历史教训。阅读下列材料:

材料 康有为是一个思想家,而不是一个实践的政治家。他对现实政治没有太多的认识,也没有运用过政治权势。他急于求成,毫不考虑变法对其他人的影响。他意识不到,激进的变法实际上是对整个儒家统治的国家和社会的一场战争,包括危及满族八旗特权在内的改革,只会激起来自多方面的强烈反对。除了皇帝外所有的改革者都是汉人的事实,在满族人中间引起恐慌。越来越多的汉人感到,他们的前途在于彻底地推翻满人的王朝,只有来自下层的流血革命才有可能实现。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600-2000,中国的奋斗》

请回答:

(1)据材料简析戊戌变法失败的主要原因,并结合百日维新的改革举措说明戊戌变法的“激进”。 (6分)

(2)据材料概括戊戌变法失败的深远影响,谈谈你对政治改革基本策略的认识。(4分)

2020—2021学年第一学期第二次月考

高二历史试题参考答案

一、选择题

1~5 DACAC 6~10 BDDBA 11~15 BDCBD

二、非选择题

16.【答案】(11分)

(1)特点:封建政府主导;侧重发展重工业;机器生产和手工生产并存。(3分)

影响:开启了中国近代工业化的步伐;客观上刺激了民族资本主义工业的产生。(2分)

(2)表现:家庭棉纺织业的“纺”与“织”分离。(1分)

变化:新的手工业行业增多;生产技术得到革新;手工织布的竞争力得到提升。(任答2点2分)

(3)状况:机器纺纱业有了长足发展,基本实现自给;机器织布业和手工织布业共同发展;手工织布业的消纱量占主导地位。(任答2点2分)

价值:工业化建设要立足国情;工业化要与传统产业协调发展。(1分,任答一点即可)

17. 【答案】(11分)

(1)特点:青年学生发挥先锋作用;彻底地不妥协地反帝反封;群众基础广泛。(3分)

成因:资本主义经济发展壮大了新的社会力量;新文化运动的思想熏陶;俄国十月革命对中国的影响。(任2点2分)

(2)事件:工人阶级登上政治舞台。(1分)

影响:工人阶级成长为自为阶级;推动新民主主义革命到来;为中国共产党的成立奠定阶级基础。(3分)

(3)理解:国际地位缓慢回升、国家利权逐渐收复;民众民主意识高涨;民族凝聚力增强。 (2分)

18. 【答案】(12分)

(1)变化:从引进仿制军事技术到全面学习科技知识;(2分)

目的:解决内忧外患。(1分)

(2)认识:要实行全面变法必须要学习西方科技。(1分)

原因:民族危机加深,挽救民族危亡;民族资本主义的初步发展;西方国家走向强盛的成

功经验。(3分)

(3)内涵:怀疑批判的精神;推崇理性实证精神;推崇说服而非压服的精神。(任2点2分)

影响:冲击了儒家思想的统治地位;推动了民众的思想启蒙;

推动了近代中国民主进程。(任答2点,2分)

(4)作用:推动近代化。(1分)

19. 【答案】(11分)

(1)建设社会主义,应学习和借鉴资本主义的先进成果。

新经济政策(利用市场和商品货币关系发展社会主义经济)。(2分)

(2)布哈林主张先轻后重;斯大林主张优先发展重工业。

布哈林主张本国节约;斯大林主张农业服务于工业。(4分)

(3)原因:改革不彻底;没有明确目标;放弃党的领导;背离社会主义方向;严重的国内民族矛盾等。(任答3点3分)

(4)善于学习借鉴他国的先进经验;关注民生;国民经济结构协调发展;坚持社会主义方向等。(任答2点2分)

20. 【答案】(10分)

(1)主要原因:维新派缺乏政治经验;改革者心态急于求成;变法策略过于激进。

说明:精简机构,裁减冗员;废除八股取士;取消旗人特权。(6分)

(2)影响:满汉分裂扩大;促进了资产阶级革命时代的到来。

认识:政治改革必须遵循循序渐进的策略;政治改革要保持社会稳定,减少阻力。(4分)

高二历史试题

本卷满分100分,考试时间90分钟

一、选择题:本部分共15小题,每小题3分,共计45分。

1、19世纪前期,《澳门新闻报》载:鸦片入口,议定规银,每箱若干。这些规银系与总督衙门以及水路文武官员,唯关口所得最多。此项银两,皆预备存在英国或他国鸦片船上,以便分派。或在船上来取,或在省城交收。据此可知当时

A.鸦片走私导致白银大量外流 B.虎门销烟后鸦片走私禁绝

C.清政府对西方侵略的认识不足 D.腐败统治潜伏着民族危机

2、“太平天国的历史作用不在于‘运动’本身‘革命’,而在于引发了‘生死竞争’,迫使不同营垒中的开明之士顺应历史发展方向。”该观点认为太平天国运动

A.客观上推动了中国近代化 B.顺应了中国历史发展趋势

C.承担起了民主革命重任 D.沉重打击了清王朝统治

3、甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别 “包装”成野蛮和文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了

A.欧美舆论宣传左右了战争进程

B.日本力图变更中国的君主政体

C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交

D.西方媒体鼓动中国的民主革命

4、 图1是洋务运动中李鸿章办军用工业的资金来源情况(1883—1884年)图1反映出( )

图1

A.清政府支持兴办军事工业 B.地方政府控制了军事工业

C.经济开始被列强控制 D.多种经济形式均衡发展

5、“起而革命者,代不乏人,然不过一朝一姓之变革而已。孙中山之革命,则为国体之改革,

与一朝一姓之变革迥然不同”。这里的“迥然不同”主要在于此次革命

A.推翻了清王朝专制统治 B.实现了民族独立与富强

C.建立了资产阶级共和国 D.终结了封建主义的传统

6、19世纪末,义和团民面对侵略喊出了“扶清灭洋”的口号;“二十一条”签订后,上海企业家穆藕初号召勿忘“五九国耻”得到积极响应;五四运动中,爱国学生打出了“外争国权,内惩国贼”的旗号。这一系列变化主要反映了

A.反帝反封建斗争成为民众共识 B.近代国家观念逐渐形成

C.反帝斗争推动了民族工业发展 D.社会主要矛盾发生转变

7、毛泽东在《新民主主义论》一文中指出:“在五四运动以后,虽然中国民族资产阶级继续参加了革命,但是中国资产阶级民主革命的政治指导者,已经不是属于中国资产阶级,而是属于中国无产阶级了。”毛泽东旨在说明五四运动后

A.民族资产阶级拥护民主革命 B.中国革命任务发生根本性转变

C.无产阶级开始登上政治舞台 D.近代中国民主革命进入新阶段

8、1918年夏,上海市议员江确生致函江苏省公署:“妇女现流行一种淫妖之时下衣服,实为不成体统,不堪寓目者。女衫手臂则露出1尺左右,女裤则吊高至1尺有余,及至暑天,内则穿衣粉红洋纱背心,而外罩以有眼纱之纱衫,几至肌肉尽露。”这表明当时的上海

A.道德沦丧世风日下 B.政府禁止服饰西化

C.西方服饰普遍盛行 D.东西观念存在冲突

9、19世纪 70年代后,江苏通州、海门一带洋纱洋布销售日广,本纺土布去路滞减。乡人购用洋纱,参织大小布匹线带。类似现象在晚清苏北农村地区相当普遍。这主要表明

A.传统小农经济开始瓦解 B.手工织布业获得新发展

C.列强加强对华资本输出 D.民族纺织工业日益萎缩

10、在某次战役中,中共中央军委给前线指挥部的电报提出:“现在不是让敌人退至淮河以南或长江以南的问题,而是第一步歼敌于淮河以北,第二步歼敌于长江以北的问题”“此战胜利,不但长江以北局面大定,全国局面亦可基本上解决。”据此判断,这一战役是

A.淮海战役 B.平津战役

C.辽沈战役 D.渡江战役

11、新文化运动期间,钱玄同提出了“废孔学、废汉文、灭道教”等过激主张,陈独秀对此虽表理解但并不予支持,并公开声明:“像钱先生这种用石条压驼背的医法,本志同人多半是不大赞成的。”这反映出当时陈独秀

A.继续维护儒家学说统治地位 B.理性批判中国传统文化

C.坚持用马克思主义改造社会 D.有选择地吸收西方文明

12、右图是发表于1943年的木刻版画,塑造了陕甘宁边区第一位劳动英雄吴满有的形象。他头

戴绒帽,身披羊皮棉袄,成为普通农民依靠劳动改变命运的象征。对吴满有的塑造与宣传意在

A.动员群众参加土地革命 B.发动农民支援百团大战

C.团结地主阶级共同抗战 D.激发边区群众生产热情

13、关于俄国二月革命,苏联时期的观点认为二月革命后出现两个政权并存的局面。20世纪90年代,俄国一些学者提出二月革命后各地几乎没有两个政权并存的现象,地方的实际权力没有转到临时政府新任命的委员手中。这一变化反映出

A.观点越新越接近历史真相 B.苏联时期的评价更为客观公正

C.历史认识受到时代的影响 D.详实史料会得出正确历史评价

14、苏联问题专家郑异凡指出:“俄文本身并无‘余粮’的意思,而是指征收(摊派)粮食。所谓余粮实际上由国家和军队的需要确定,国家先确定所需要粮食数量,然后分配给各省、县和村。”据此作者认为

A.“余粮”指农民口粮之外的多余粮食 B.政府“征收”严重损害了农民的利益

C.政府“征收”措施在苏俄一直延续 D.政府“征收”考虑了农民的基本生活

15、有学者在评价苏联某一领导人时说,“他在经济战线的最大失误是丧失了改革的良机,为后来的领导人篡改改革的方向创造了条件;他又是幸运的,在炸弹没有爆炸之前就把它传了出去。”这里的“他”

A.把农业作为其改革的重点 B.实施经济“加速发展战略”

C.推行多党制和政治多元化 D.未能突破斯大林模式的框架

二、非选择题:本部分共5小题,共计55分。

16.(11分)近代中国工业化不是对西方生产方式的原样移植,存在着一条立足本土、工农结合、土洋结合进而现代化的道路。阅读下列材料:

材料一 真正成为中国工业化推动者的是清政府,它以洋务派为代表。他们无论是办军事工业,还是民用工业,其主导产业为钢铁、矿产、铁路……即当时所谓的“机器矿路”。这是符合工业发展本身规律的,这些产业部门亦能对整个国民经济产生影响。……此外,甲午战争前,……广大的手工业者和工场主起了切实的和重要的作用。他们使中国工业化的发展方式有了自己本身的特征。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》第一卷

材料二 西洋棉货的大量进口与沿海大城市新式纺织厂的兴起,使得乡村各种副业生产的相对利益发生巨大变化。机纱之供应诱导出一些新的手工业,例如针织品及编花边。不过,最主要的影响是使农户把用于手工纺纱的劳动力移至手工织布。……随着手工纺纱衰落同时发生的是手工织布的勃兴。新式织布机为手织机提供了许多改良的启示,结果手工织布的生产率有了显著的提高,……尽管有洋布与国产机织布的强烈竞争,手工织布始终未丧失其为最有利的农村副业的资格。

——赵冈、陈钟毅《中国棉纺织史》

材料三 1913及1930年中国机器纱线产量及消费量统计表 (单位 :磅 )

? 1913年 1930年

本国纱线产额 200 000 000 982 070 800

进口纱线额 358 000 000 22 616 000

出口纱线额 ∕ 43 987 064

机器织机消费量 15 000 000 206 913 532

手工织机消费量 543 000 000 753 786 204

——摘编自彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式》

请问答:

(1)据材料一,归纳中国工业化起步阶段的发展特点。结合所学知识,简要分析洋务运动对近代中国工业化的主要影响。(5分)

(2)近代工业化对传统农村经济具有解构与重建的双重作用。据材料二,指出中国自然经济解体的具体表现,概括近代工业化对农村副业生产带来的有利变化。(3分)

(3)据材料三,分析这一时期我国棉纺织业各部门的发展状况。综合以上材料,请你简要谈谈从近代中国工业化历程中得到的借鉴价值。(3分)

17.(11分)在争取近代中国民族独立和人民解放的斗争中,五四运动起着承上启下的作用。阅读下列材料:

材料一 巴黎和会中国外交失败的消息传至国内,国人的爱国情绪空前的蔓延开来,受到新文化运动洗礼的青年学生情绪尤为激烈。5月4日下午,北京三千余名学生手持写有“拒绝和约签字”等内容的小旗,发表演说,沿途向群众散发传单。以游行示威为开端的罢课、罢市、罢工风潮席卷全国,蔚为壮观的五四爱国运动以中国代表拒签《凡尔赛和约》而圆满结束。中国近代以来在对外交涉中首次做出没有屈服的抗争,日本也最终未能获得继承德国在山东权益的合法依据,从而为中国此后收回山东创造了条件。

——摘编自李喜所、李来容《中国近代史》

材料二 在6月3日北京学运再掀高潮之际,上海的学、工、商界群起响应,成为五四运动由学生爱国运动普及为全民爱国运动的转折点。中国人民对政治发出了自己的声音,从而使政府再不能完全轻视社会民意的表达。学生对政治的热情并不始于五四运动,资产阶级对政治的参与在清末则有明显的表现,唯有工人阶级作为一个阶级对政治的参与开始于五四运动,并表现出不可低估的阶级力量。中国工人阶级成长为自为阶级时代的到来,对中国未来的政治发展产生不可忽视的影响。

——摘编自张海鹏主编《近代中国通史》

请问答:

(1)据材料一并结合所学知识,与辛亥革命相比,五四运动具有哪些新的历史特点?结合新的时代和社会条件,分析这些特点的基本成因。(5分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析促使五四运动“转折”的最具意义的历史事件,指出这一事件对中国民主革命进程的影响。 (4分)

(3)五四运动是中华民族复兴的历史起点。据材料一、二,谈谈你对这一论断的理解。(2分)

18.(12分)近代以来先进的中国人致力于科学传播,促进中国社会发展。阅读以下材料:

材料一 尽管师夷长技的主张遭到强烈反对,但统治者面对着接踵而来、一次比一次严重的内忧外患,为生存计还是不得不实践这一主张。首先从军事利器的引进仿制逐渐推广深入到全面学习西方机器大工业所需的科学技术学理的层次和阶段。为了对抗顽固派在基本理论问题上的挑战,终于结晶成“中学为体,西学为用”这一高度概括的理论模式。

——雷颐《取静集》

材料二 泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学,新法之书。……其开智学而穷物理也,穷物理而知化也。……今穷物理之本,制电、制雨、制冰、制水、制火,皆可以人代天工,是操造化之权也。操造化之权者,宜其无于敌也。

夫中国今日不变法日新不可,稍变而不尽变不可,尽变而不兴农、工、商、矿之学不可,欲开农、工、商、矿之学,非令士人通物理不可。

——摘编自康有为《日本书目志》

材料三 以人文思想为主的科学传播者,系统展示了科学精神对文化的巨大作用和影响。通过彰显科学怀疑和批判的精神, 新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精神 ,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话 ,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服的精神, 又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例 ,对中国民主进程产生了深远的影响。

——张焱、郝苑《科学精神的启蒙——新文化运动时期的科学传播》

请回答:

(1)据材料一,指出洋务派学习西方科技有何变化?直接目的是什么?(3分)

(2)据材料二,指出康有为对科技与变法关系的认识。结合所学知识分析其持这种观点的原因。(4分)

(3)据材料三,指出新文化运动所倡导科学精神的内涵及其影响。(4分)

(4)综合以上材料,概括指出先进的中国人科学传播所起到的共同历史作用。(1分)

19. (11分)抚今思昔,研究苏联经济体制改革,对我国的改革有一定的借鉴意义。阅读下列材料,完成下列要求:

材料一 列宁曾提出过这样一个著名的公式:“苏维埃政权+普鲁士的铁路管理制度+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++=总和=社会主义。”

——《列宁文稿》

材料二 作为苏联领导人之一的布哈林主张“必须发展各类工业”,优先发展轻工业,用轻工业赚回来的资金建设重工业。对于实现工业化的资金来源,他主张本国节约。斯大林认为,如果将用来购买汽车和机器的资金用来购买布匹,苏联就会在用新技术武装起来的资本主义包围面前处于手无寸铁的状况。在工业化建设上,斯大林明确表示决不能放慢速度,必须竭力加快速度。斯大林用强制的办法,使农民的一半收入交给国家,一五计划时期,从农业吸收的资金占用于发展工业所需资金的三分之一以上。

——据陈仲丹《墙头政治—现代外国宣传海报解读》整理

材料三 改革必须是全面的、深刻的,绝不能像勃列日涅夫时期进行的改革那样浅尝辄止、半途而废,也不能像戈尔巴乔夫那样左右摇摆、朝三暮四。改革要有目标、有步骤、循序渐进地进行。

——整编自《苏联兴亡史论》

请回答:

(1)材料一中的公式蕴含什么深意?该深意在经济领域付诸实践的表现是什么?(2分)

(2)材料二中布哈林和斯大林在工业化建设问题上有什么不同主张?(4分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出苏联改革失败的原因有哪些?(3分)

(4)综合上述材料,苏联改革的成败对我国社会主义建设有何借鉴意义?(2分)

20. (10分)维新志士们力图通过变法改革现状、挽救民族危亡,其政治实践留下了深刻的历史教训。阅读下列材料:

材料 康有为是一个思想家,而不是一个实践的政治家。他对现实政治没有太多的认识,也没有运用过政治权势。他急于求成,毫不考虑变法对其他人的影响。他意识不到,激进的变法实际上是对整个儒家统治的国家和社会的一场战争,包括危及满族八旗特权在内的改革,只会激起来自多方面的强烈反对。除了皇帝外所有的改革者都是汉人的事实,在满族人中间引起恐慌。越来越多的汉人感到,他们的前途在于彻底地推翻满人的王朝,只有来自下层的流血革命才有可能实现。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600-2000,中国的奋斗》

请回答:

(1)据材料简析戊戌变法失败的主要原因,并结合百日维新的改革举措说明戊戌变法的“激进”。 (6分)

(2)据材料概括戊戌变法失败的深远影响,谈谈你对政治改革基本策略的认识。(4分)

2020—2021学年第一学期第二次月考

高二历史试题参考答案

一、选择题

1~5 DACAC 6~10 BDDBA 11~15 BDCBD

二、非选择题

16.【答案】(11分)

(1)特点:封建政府主导;侧重发展重工业;机器生产和手工生产并存。(3分)

影响:开启了中国近代工业化的步伐;客观上刺激了民族资本主义工业的产生。(2分)

(2)表现:家庭棉纺织业的“纺”与“织”分离。(1分)

变化:新的手工业行业增多;生产技术得到革新;手工织布的竞争力得到提升。(任答2点2分)

(3)状况:机器纺纱业有了长足发展,基本实现自给;机器织布业和手工织布业共同发展;手工织布业的消纱量占主导地位。(任答2点2分)

价值:工业化建设要立足国情;工业化要与传统产业协调发展。(1分,任答一点即可)

17. 【答案】(11分)

(1)特点:青年学生发挥先锋作用;彻底地不妥协地反帝反封;群众基础广泛。(3分)

成因:资本主义经济发展壮大了新的社会力量;新文化运动的思想熏陶;俄国十月革命对中国的影响。(任2点2分)

(2)事件:工人阶级登上政治舞台。(1分)

影响:工人阶级成长为自为阶级;推动新民主主义革命到来;为中国共产党的成立奠定阶级基础。(3分)

(3)理解:国际地位缓慢回升、国家利权逐渐收复;民众民主意识高涨;民族凝聚力增强。 (2分)

18. 【答案】(12分)

(1)变化:从引进仿制军事技术到全面学习科技知识;(2分)

目的:解决内忧外患。(1分)

(2)认识:要实行全面变法必须要学习西方科技。(1分)

原因:民族危机加深,挽救民族危亡;民族资本主义的初步发展;西方国家走向强盛的成

功经验。(3分)

(3)内涵:怀疑批判的精神;推崇理性实证精神;推崇说服而非压服的精神。(任2点2分)

影响:冲击了儒家思想的统治地位;推动了民众的思想启蒙;

推动了近代中国民主进程。(任答2点,2分)

(4)作用:推动近代化。(1分)

19. 【答案】(11分)

(1)建设社会主义,应学习和借鉴资本主义的先进成果。

新经济政策(利用市场和商品货币关系发展社会主义经济)。(2分)

(2)布哈林主张先轻后重;斯大林主张优先发展重工业。

布哈林主张本国节约;斯大林主张农业服务于工业。(4分)

(3)原因:改革不彻底;没有明确目标;放弃党的领导;背离社会主义方向;严重的国内民族矛盾等。(任答3点3分)

(4)善于学习借鉴他国的先进经验;关注民生;国民经济结构协调发展;坚持社会主义方向等。(任答2点2分)

20. 【答案】(10分)

(1)主要原因:维新派缺乏政治经验;改革者心态急于求成;变法策略过于激进。

说明:精简机构,裁减冗员;废除八股取士;取消旗人特权。(6分)

(2)影响:满汉分裂扩大;促进了资产阶级革命时代的到来。

认识:政治改革必须遵循循序渐进的策略;政治改革要保持社会稳定,减少阻力。(4分)

同课章节目录