8《世说新语》二则 讲义(解析版)

图片预览

文档简介

1159510321945

《世说新语》两则

一、要点梳理

(一)文章概述

《咏雪》选自《世说新语·言语》,它言简意赅地勾勒了疾风骤雪、纷纷扬扬的下雪天,谢家子女即景赋诗咏雪的情景,展示了古代家庭文化生活轻松和谐的画面。文章通过神态描写和身份补叙,赞赏谢道韫的文学才华。

《陈太丘与友期》这一章出自刘义庆编写的《世说新语》。记述了陈元方与来客对话时的场景,告诫人们办事要讲诚信,为人要方正。同时赞扬了陈元方维护父亲尊严的责任感和无畏精神。

(二)作者简介

刘义庆(403---444),字季伯,原籍南朝宋彭城(现江苏徐州)人,世居京口,任荆州刺史。南朝宋武帝刘裕之侄,长沙景王刘道怜之次子,其叔临川王刘道规无子,即以刘义庆为嗣。文学家,政治家。自幼才华出众,爱好文学,喜纳文士。刘义庆是刘宋武帝的堂侄,在诸王中颇为出色,且十分被看重。《世说新语》是刘义庆组织一批文人编写的,是六朝之人的代表作。除《世说新语》外,还有志怪小说《幽明录》。

《世说新语》是由南北朝刘宋宗室临川王刘义庆组织一批文人编写的,梁代刘峻作注。全书原八卷,刘峻注本分为十卷,今传本皆作上、中、下三卷,分为德行、言语、政事、文学、方正、雅量等三十六门,全书共一千多则,记述自汉末到刘宋时名士贵族的轶闻轶事,主要为有关人物评论、清谈玄言和机智应对的故事。

《世说新语》是研究魏晋风流的极好史料。其中关于魏晋名士的种种活动如清谈、品题,种种性格特征如栖逸、任诞、简傲,种种人生的追求,以及种种嗜好,都有生动的描写。综观全书,可以得到魏晋时期几代士人的群像。通过这些人物形象,可以进而了解那个时代上层社会的风尚。

(三)创作背景

《世说新语》主要是记录魏晋名士的逸闻轶事和玄言清谈,这篇《咏雪》就始出于东晋谢安与其子侄辈们的一段即兴对话。《陈太丘与友期》也是当时名士之间交往言谈的记载。此外,《世说新语》里记载的名士有管宁、邴原、王子猷、谢安、阮籍等。

(四)三行对译

咏雪

谢太傅寒雪日内集,与儿女 讲论文义。俄而雪 骤,公欣然

谢安 家庭聚会 子侄辈 讲解诗文 不久 急 高兴的样子

谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,和他子侄辈的人讲解诗文。不久,雪下得大了,太傅高兴

曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中 差 可 拟。”

像 谢朗 差不多 相比

地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?” 他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。”

兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公 大兄 无奕 女,

倒不如 凭借 是 谢奕,字无奕 指谢道韫

谢安大哥的女儿说:“不如比作柳絮凭借着风飞舞。”太傅大笑起来。她是谢安大哥谢无奕的女儿谢

左将军王凝之妻也。

王羲之的二儿子

道韫,左将军王凝之的妻子。

陈太丘与友期

陈太丘与友 期行,期日中,过中不至,太丘 舍 去,去后乃至。

陈寔(shí)约定 正午时分 舍弃 离开 才

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君 在 不(fǒu)?”

嬉戏 对别人父亲的尊称。不,通“否”

元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”

答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!

等待 到达 离开

元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。” 友人便生气地说道:“真不是人啊!

与人期行, 相 委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;

偏指一方对另一方的行为,代词,我。丢下,舍弃

和别人相约同行,却丢下别人先离开。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,是不讲信用;

对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

就 感到惭愧 回头看

对着孩子骂父亲,就是没礼貌。”朋友感到惭愧,下车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

(五)内容梳理

《咏雪》主题归纳:这则小故事通过谢家儿女咏雪一事,表现了谢道韫的文学才华和聪明机智,同时也透出一种家庭生活的雅趣和文化的传承。

(1)问:谢安为什么“大笑乐”?猜猜看,什么是“咏絮才”?“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,王谢两家,人才辈出,个个风流倜傥、才华横溢。诗词、歌咏、书法皆流布后世,再读《咏雪》,你看出谢道韫的家庭氛围怎么样?

(2)问:这样一个才女,名门闺秀,你想知道她后来的结局吗?通过这段文字你又读出一个怎样的谢道媪?

《晋书》:“(道韫)及遭孙恩之难,举措自若,既闻夫及诸子已为贼所害,方命婢肩舆抽刃出门,乱贼稍至,手杀数人,乃被俘。”

(3)问:谢道韫小时候有文采,长大后风度如何?读下面一段文字,用现代汉语描述一下。

王夫人神情散朗,故有林下风气。(《世说新语》)

(4)问:《陈太丘与友期》全文仅有103个字,却叙述了一个完整的故事(关于守信与不守信的一场辩论),刻画了三个有鲜明个性的人物,说明了为人处世,应该讲礼守信的道理。你觉得元方是个怎样的孩子?

(六)文章赏析

1.《咏雪》赏析

《咏雪》选自《世说新语·言语》,它言简意赅地勾勒了疾风骤雪、纷纷扬扬的下雪天,谢家子女即景赋诗咏雪的情景,展示了古代家庭文化生活轻松和谐的画面。文章通过神态描写和身份补叙,赞赏谢道韫的文学才华。“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。”文章第一句交代咏雪的背景。短短的十五个字,涵盖的内容相当多。东晋的谢氏家族是个赫赫有名的诗礼簪缨之家,为首的是谢太傅即谢安。在这样的家族里,遇到雪天无法外出,才有“讲论文义”的雅兴。召集人兼主讲人自然是谢安,听众是“儿女”们。时间、地点、人物、事件全都说到了。接着写主要事件咏雪。其实是主讲人出题考听众。主讲人何以有此雅兴?原来是天气发生了变化:“俄而雪骤”,早先也有雪,但不大,而此刻变成了纷纷扬扬的鹅毛大雪。这使主讲人感到很高兴,于是“公欣然曰:‘白雪纷纷何所似?’兄子胡儿曰:‘撒盐空中差可拟。’兄女曰:‘未若柳絮因风起。’”答案可能不少,但作者只录下了两个:一个是谢朗说的“撒盐空中”;另一个是谢道韫说的“柳絮因风起”。主讲人对这两个答案的优劣未做评定,只是“大笑乐”而已,十分耐人寻味。作者也没有表态,却在最后补充交代了谢道韫的身份,“即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。”这是一个有力的暗示,表明谢安赞赏谢道韫的才气。

2.《陈太丘与友期》赏析

《陈太丘与友期》语言精炼。一开头,文章以“期行”、“期日中”、“不至”、“舍去” 、“乃至”等几个关键词语,把事情、时间、起因交代得清清楚楚,而且,在这些交代中,还把两个不同的人物形象(一个守信,一个不守信)一下子推到了读者面前。

文章的结尾,虽只客寥数语,但却字字生辉。“惭”、“下"、“引”三个动词,把友人知错欲改的心态及行为刻画得入木三分。对元方鄙弃“无信”的那股倔强劲儿,也用“人门,不顾”四个字,描绘得维妙维肖。就在最能体现文章中心思想的第二层 (子斥友人)中,尽管作者用了比开头和结尾要多得多的笔墨,但文字仍然十分精炼。单就叙述的句子来说,在叙述友人问元方时,由“问”到“怒”,感情急剧变化,充分表现了友人那粗鲁无礼的性格。而在叙述元方批驳友人的怒斥时,则选用语气平和的“答曰”、“曰”这类词,这对表现元方不惧怕友人的怒斥、知书达理、善于应对的性格,起到了绝好的作用。

(七)知识总结

1.《咏雪》知识点

(1)古今异义词

①儿女 古义:子侄辈的年轻一代;今义:自己亲生的儿子与女儿。

②因 古义:凭借;今义:因为。

(2)特殊句式

①白雪纷纷何所似(疑问代词作宾语前置,“何所似”,应作“所似何”理解,就是像什么。)

2.《陈太丘与友期》知识点

(1)通假字

①不(fǒu) 通“否”

(2)古今异义词

①去 古义:离开 ;今义:往、到。

②委 古义:丢下、舍弃 ;今义:委屈、委托。

③顾 古义:回头看;今义:照顾。

二、拓展延伸

(一)《世说新语》里的成语故事

《世说新语》里的成语有:标新立异、吕安题凤、蒲柳之姿、蒹葭玉树、日月入怀、一往情深、七步之才、代人捉刀、覆巢无完卵、口若悬河、望梅止渴、东山再起、鹤立鸡群、看杀卫玠、坦腹东床。

1.望梅止渴

魏武①行役②失汲道③,三军④皆⑤渴,乃⑥令曰:“前有大梅林,饶⑦子,甘酸可以解渴。”士卒⑧闻之,口皆出水⑨,乘此得及前源。世人曰:魏武多智,非妄论也!

【注释】

①魏武:曹操,他的儿子曹丕代汉建立魏国后,追尊他为魏武帝。

②行役:带有任务而跋涉路途,这里指代部队行军。

③失汲道:找不到取水的途径。

④三军:全军。

⑤皆:全,都。

⑥乃:于是,就。

⑦饶:多,丰富。

⑧士卒:士兵,古代的卒代表现代的兵。

⑨出水:流出涎水,流出唾液。

【译文】

魏武帝(曹操)行军途中,找不到水源,士兵们都渴得厉害,于是他传令道:“前边有一片梅子林,结了很多果子,酸甜可以解渴。”士兵听说后,嘴里都流出了口水,利用这个办法部队赶到前方,找到了水源。世人都说魏武帝非常有智慧,这不是假话啊。

【成语释义】原意是梅子酸,人想吃梅子就会流涎,因而止渴。后比喻愿望无法实现,用空想安慰自己。

2.代人捉刀

魏武将见匈奴使①,自以形陋,不足雄远国②,使崔季珪代③,帝自捉刀立床头④。既毕⑤,令间谍问曰:“魏王何如⑥?”匈奴使答曰:“魏王雅望非常⑦,然床头捉刀人,此乃英雄也。”魏武闻之,追杀此使。

【注释】

①魏武将见匈奴使:曹操将要接见匈奴的使臣。魏武,即魏武帝曹操。匈奴,古代北方一少数民族。②雄远国:威震远国。

③使崔季珪代:(他)让崔季珪代替他(接见匈奴使臣)。崔季珪,名琰,字季珪,据说长得很有威仪。④帝自捉刀立床头:魏武帝自己握着刀在床边侍立。捉刀,握刀。床,古时一种坐具,不是卧具。⑤既毕:指接见完毕。

⑥魏王何如:(你看)魏王这人怎样?

⑦雅望非常:高雅的风采很不一般。

【译文】

曹操将要接见匈奴使臣,认为自己的相貌丑陋,不足以威震远国,便让崔季珪代替,自己握着刀在床边侍立。接见完毕,派间谍问使臣:“魏王这人怎样?”匈奴使臣回答说:“魏王高雅的风采很不一般,但是床头握刀的人,这才是一个英雄。”魏武帝听到这些,派人追杀了这位使臣。

【成语释义】捉刀:代别人写文章。指代别人做事,多指写文章。

3.小时了了

孔文举年十岁,随父到洛①。时李元礼有盛名,为司隶校尉②;诣门者、皆俊才清称及中表亲戚乃通③。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲④。”既通,前坐。元礼问曰:“君与仆有何亲⑤?”对曰:“昔先君仲尼与君先人伯阳有师资之尊,是仆与君奕世为通好也⑥。”元礼及宾客莫不奇之⑦。太中大夫陈韪(wěi)后至⑧,人以其语语之,韪曰:“小时了了,大未必佳⑨。”文举曰:“想君小时,必当了了。”韪大踧踖⑩。

【注释】①孔文举:孔融,字文举,是汉代末年的名士、文学家,历任北海相、少府、太中大夫等职。曾多次反对曹操,被曹燥借故杀害。②李元礼:李膺。司隶校尉:官名,掌管监察京师和所瞩各郡百官的职权。③诣(yì):到。清称:有清高的称誉的人。中表亲戚:有堂表关系的亲戚。④府君:大守称府君,太守是俸禄二千石的官,而司隶校尉是比二千石,有府舍,所以也通称府君(二千石的月俸是一百二十斛,比二千石是一百斛)。⑤仆:谦称。⑥先君:祖先,与下文“先人”同。仲尼:孔子,名丘,字仲尼。伯阳:老子,姓李,名耳,字伯阳。著有(老子)一书。师资:师。这里指孔子曾向老子请教过礼制的事。奕世:累世;世世代代。⑦奇:认为他特殊、不寻常。⑧太中大夫:掌管议论的官。⑨了了:聪明;明白通晓。⑩踧踖(cù jí):局促不安的样子。

【译文】孔文举十岁时,随他父亲到洛阳。当时李元礼有很大的名望,任司隶校尉;登让拜访的都必须是才子、名流和内外亲属,才让通报。孔文举来到他家,对掌门官说:“我是李府君的亲戚。”经通报后,入门就坐。元礼问道:“您和我有什么亲戚关系呢?”孔文举回答道:“古时候我的祖先仲尼曾经拜您的祖先伯阳为师,这佯看来,我和您就是老世交了。”李元礼和宾客们无下赞赏他的聪明过人。太中大夫陈韪来得晚一些,别人就把孔文举的应对告诉他,陈韪说:“小时候聪明伶俐,长大了未必出众。”文举应声说:“您小时候,想必是很聪明的了。”陈韪听了,感到很难为情。

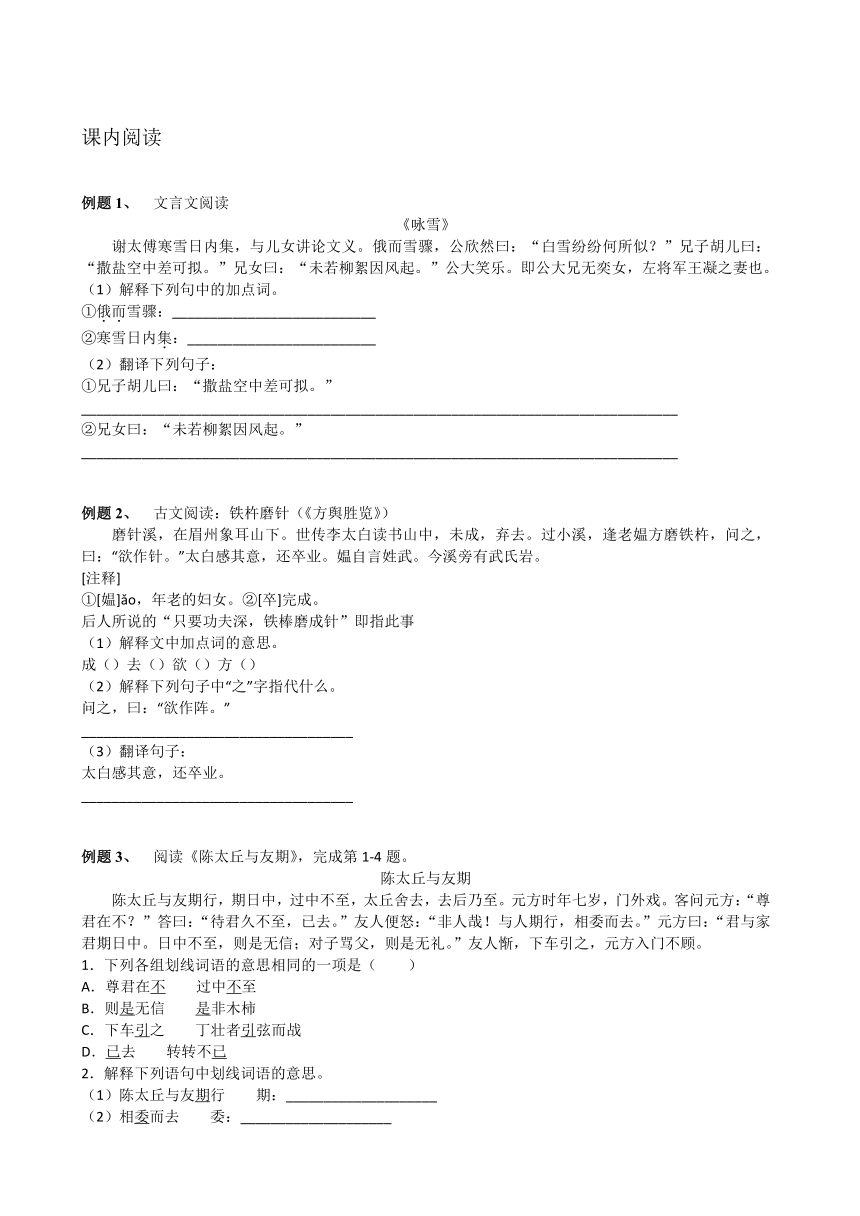

课内阅读

例题1、 文言文阅读

《咏雪》

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(1)解释下列句中的加点词。

①俄而雪骤:___________________________

②寒雪日内集:_________________________

(2)翻译下列句子:

①兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”

_______________________________________________________________________________

②兄女曰:“未若柳絮因风起。”

_______________________________________________________________________________

例题2、 古文阅读:铁杵磨针(《方舆胜览》)

磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。

[注释]

①[媪]ǎo,年老的妇女。②[卒]完成。

后人所说的“只要功夫深,铁棒磨成针”即指此事

(1)解释文中加点词的意思。

成()去()欲()方()

(2)解释下列句子中“之”字指代什么。

问之,曰:“欲作阵。”

____________________________________

(3)翻译句子:

太白感其意,还卒业。

____________________________________

例题3、 阅读《陈太丘与友期》,完成第1-4题。

陈太丘与友期

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

1.下列各组划线词语的意思相同的一项是( )

A.尊君在不 过中不至

B.则是无信 是非木柿

C.下车引之 丁壮者引弦而战

D.已去 转转不已

2.解释下列语句中划线词语的意思。

(1)陈太丘与友期行 期:____________________

(2)相委而去 委:____________________

3.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)太丘舍去,去后乃至。

翻译:__________________________________________________________________________

(2)对子骂父,则是无礼。

翻译:__________________________________________________________________________

4.阅读文章,用原文回答下列问题

(1)友人发怒的理由是:_______________________________________________________________

(2)友人知错后的表现是:_____________________________________________________________

比较阅读

例题1、 【甲】

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

【乙】

郑谷①在袁州,齐己②因携所为诗往谒焉③.有《早梅诗》曰:“前村深雪里,昨夜数枝开。”谷笑曰:“数枝非早也,不若一枝则佳。”齐己矍然④不觉兼⑤三衣⑥,叩地膜拜,自是士林⑦以谷为齐己一字之师。

【注释】①郑谷:唐朝诗人。 ②齐己:唐朝和尚,善诗。 ③谒焉:拜见他。 ④矍然:惊讶的样子。 ⑤兼:提起。⑥三衣:和尚的大衣、上衣、内衣合称三衣。 ⑦士林:读书人之中。

(1)下列语句中“之”意思字与【乙】文“一字之师”中“之”字相同的一项是

A.王凝之妻 B.其此之谓乎 C.反击之力 D.下车引之

(2)填空

【甲】文中描述了一个温馨的学习场景。谢安与他的子侄们在家中“讲论文义”,正赶上“雪骤”,于是他欣然说:“白雪纷纷何所似?”子侄们的答案可能不少,但作者只录下了两个:一个是谢朗觉得“撒盐空中差可拟”,意思是说“ ”;另一个是谢道韫把“白雪纷纷”比作“ ”,她的杰出表现,被后世赞为“ ”(A.咏雪之才 B.咏絮之才 C.咏诗之才).【乙】文中齐己拜谒郑谷讨论诗文。郑谷只改一字,便使齐己的诗意境更加完美,成为齐己的“一字师”。古人强调,只要身边有可学之人,就应有虚心求教的态度,正如孔子所说的,

(3)【甲】【乙】两文记述的都是文人在赏雪时题诗的故事,但诗中描写的侧重点各有不同,请你说出它们的不同之处。

随练1、 1.比较阅读

(甲文)咏雪

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(乙文)智子疑邻

宋有富人,天雨墙坏。其子曰:“不筑,必将有盗。”其邻人之父(fǔ,对老年男子的尊称)亦云。暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

1.甲文选自_______(朝代)人 _______ (姓名)组织编写的六朝志人小说的代表作——《世说新语》;乙文则选自《 ? ? ? ? ? 》。

2.两篇文章都交代了故事的背景,甲文是__________ ?。乙文则是__________。 ?(用课文原句填空)。

3.下列说法不正确的一项是( ? ?)

A.两篇文章中三个儿女的回答都体现了他们的聪明才智。

B.甲文最后交代兄女(道韫)的身份,暗示谢太傅更赞赏道韫的才气。

C. 乙文的故事主旨在于说明人的先见之明。

D.两篇文章都涉及对一个问题的看法,甲文不同角度咏雪,乙文相同角度强调修补防盗。

4.辨别下列词语哪些属于敬词,哪些属于谦词?(只填序号)

①敝人 ②卑职 ③陛下 ④令尊 ⑤寡人 ⑥足下 ⑦令郎 ⑧老朽 ⑨麾下

敬词有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 谦词有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5.解释下列词语

①内集 ? ? ? ? ?②俄而 ? ? ? ? ?③欣然 ? ? ? ? ? ④智子 ? ? ? ??

6.假如你是这“邻人”,在知道被怀疑后,你是否会去跟那“富人”说明真相,为什么?

拓展

1、 三、文言文阅读(15分)阅读下面文言文选段,完成7—13题。(15分)

[一]陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。《世说新语》)

[二]山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?(《陋室铭》)

[三]元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(《记承天寺夜游》)

[四]秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不悦。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

……

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”(《唐雎不辱使命》)

(1)7.与“母子相视而笑”中的“相”意义与用法相同的一项是( )(2分)

A.与人期行,相委而去

B.狼不敢前,眈眈相向

C.儿童相见不相识

D.相形见绌

(2)8.与“马之千里者”中的“之”用法相同的一项是( )(2分)

A.居庙堂之高

B.时人莫之许也

C.孔子云:何陋之有

D.安陵君受地于先王而守之

(3)9.解释下列句子中加点词的意思。(2分)

①陈太丘与友期行

②苔痕上阶绿

③秦王色挠,长跪而谢之

④岂直五百里哉

(4)10.请写出你学过的初中文言文中与“相委而去”中的“委”意思相同的一个句子来。(1分)

答:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(5)11.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”中,“丝竹”与“案牍”各指什么?(2分)

答:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(6)12.下面对选文相关内容理解分析正确的一项是( )(2分)

A.陈太丘与元方的父亲是好朋友,他们相约到遥远的地方去;结果陈太丘不守约迟到了,元方的父亲就离去。这件事怨陈太丘。

B.《记承天寺夜游》是苏轼写的一篇小品文,写于被贬黄州期间。文章创造了一个清幽宁静的艺术境界,表现了作者复杂微妙的心境。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横”,是说院子里满地都是澄澈的水,仔细一看,原来真是水,而且水里面藻、荇交错,相映成趣。

D.《陋室铭》的作者是刘禹锡,《陋室铭》中的最后一句话是说,孔子认为:刘禹锡的房子一点也不简陋,因为刘禹锡道德品质高尚。

(7)13.把文中画线句子翻译成现代汉语。(4分)

①友人惭,下车引之,元方入门不顾。(2分)

答:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

②安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。(2分)

答:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2、 阅读甲乙两篇文言文,完成5~8题。

(甲)陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(乙)崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日,更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大喜,曰:“湖中焉得更有此人?”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

(1)5.下列划线词意思相同的一项是( )。(3分)

A.去后乃至 乃不知有汉

B.下车引之 肉食者谋之

C.惟长堤一痕 惟吾德馨

D.余强饮三大白而别 鸣之而不能通其意

(2)6.解释下列划线词。(3分)

①尊君在不 不:__________

②元方入门不顾 顾:______

③客此 客:________

(3)7.把文中画线句子翻译成现代汉语。(6分)

①非人哉!与人期行,相委而去。

_______________________________________________________________________________

②大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

_______________________________________________________________________________

(4)8.友人、“亭中二人”都具有直率诚恳的性格特点,请结合相关内容分别简析。(4分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3、 (甲)鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

--《孟子》

(乙)荀巨伯远看友人疾,值胡贼攻郡,友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去!”巨伯曰:“远来相视,子令吾去;败义以求生,岂荀巨伯所行邪!”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?”巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,宁以我身代友人命。”贼相谓曰:“我辈无义之人,而入有义之国!”遂班军而还,一郡并获全。

--《世说新语?德行》

(丙)华歆、王朗俱乘船避难,有一人欲依附,歆辄难之。朗曰:“幸尚宽,何为不可?”后贼追至,王欲舍所携人。歆曰:“本所以疑,正为此耳。既已纳其自托,宁可以急相弃邪!”遂携拯如初。世以此定华、王之优劣。

--《世说新语?德行》

(1)解释下列句中的词语。

①故患有所不辟也________

②友人语巨伯曰________

③不忍委之________

④宁以我身代友人命________

(2)甲、乙两篇文章在“生”和“义”的选择上有相同之处,请你结合原文内容进行简要分析。

(3)乙、丙两篇文章的主人公对“义”也有相同的价值追求,但在写法上有所不同,请简要分析。

答案解析

课内阅读

例题1、

【答案】 (1)一会;家庭聚会

(2)他哥哥的长子胡儿说:“跟把盐撒在空中差不多。”;他哥哥的女儿道韫说:“不如比作风把柳絮吹得满天飞舞。”

【解析】 (1)本题考查学生对文言字词的基础理解能力,需要平时对文言文有一定接触,能够根据文章的意思理解该字词的含义。

(2)翻译原文句子是文言文阅读中常考的题,一般而言,文言文的翻译都不会考查文中极难的句子,考生有时候能根据自己对前后文意的理解去猜测句意,其难点在于对重点字词的解释必须准确,翻译句中的重点字词也往往是给分点。

例题2、

【答案】 (1)成功;离开;想要;正在

(2)她

(3)李白被她的精神感动,就回去完成学业。

【解析】 (1)本题考查学生对文言字词的基础理解能力,考点都是文言文中出现频率较高、理解难度较小的实词,需要平时对文言文有一定接触,能够根据文章的意思理解该字词的含义。

(2)本题考查学生对于虚词“之”的理解,“之”作为代词,常常是重要的考点,小升初需要掌握的文言文虚词还有“以”、“而”、“其”、“者”等。

(3)翻译原文句子是文言文阅读中常考的题,难度适中。一般而言,文言文的翻译都不会考查文中极难的句子,考生有时候能根据自己对前后文意的理解去猜测句意,其难点在于对重点字词的解释必须准确,翻译句中的重点字词也往往是给分点。本题需要重点理解的字为“意”、“还”、“卒”。

例题3、

【答案】 1.C

2.(1)期:约定。(2)委:丢下、舍弃。

3.(1)太丘不再等候就走了,太丘走后,那人才来。(2)对着孩子责骂父亲,就是没有礼貌。

4.(1)与人期行,相委而去。(2)友人惭,下车引之。

【解析】 1.本题考查常见文言实词在文中的含义。C中二者都是“拉”;A中前“不”是语气词,后“不”是否定词;B中前“是”是判断词,后“是”是正确的意思;D中前“已”是已经的意思,后“已”是停止的意思。

2.本题考查学生理解文言词语意思的能力。理解文言词语意思的时候,除了根据具体的语境之外,还要注意一些字的特殊用法,比如“委”这个词,在不同的语境中意思是不同的,这里是“丢下、舍去”。

3.本题考查文言语句的理解和翻译。要想理解文中的句子,就要留心句中的关键性词语,弄明白句中有关词语的指代义,把握句子间的关系,看是否有活用现象,明确使用的文言句式等。所谓“翻译句子:就是能将文言句子译成合乎现代汉语语法规范的白话文,做到文从字顺,规范简明,通顺畅达。这里注意关键词“去”的理解。

4.本题考查对文章内容的理解。这类题目的答案基本都能在原文中找到,但找答案不是盲目的,要看看题目问的是哪方面的内容,然后再有的放矢地去找。

比较阅读

例题1、

【答案】 (1)C.

(2)在空中撒盐差不多可以比拟;柳絮因风起;B;三人行,必有我师焉.

(3)【甲】文诗句主要从雪花飘洒的情形来描写;【乙】文诗句主要写雪中梅花绽放的情形.

【解析】 (1)例句意:改正一个字的老师.之:助词,的.

A:句意为:左将军王凝之的妻子.之:“王凝之”名字中的一个字;

B:句意为:大概说的就是这个道理吧.之:助词,无实意;

C:句意为:水流反冲的力量.之:助词,的.与例句中的意思相同;

D:句意为:走下车拉他.之:代词,他.

故选:C.

(2)本题考查的是对课文内容的理解.解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,解答即可即可.第一空为理解句子;第二空考查比喻修辞;第三空应属文学常识;第四空是对乙文内容的理解.故各空填:

第一空:在空中撒盐差不多可以比拟;

第二空:柳絮因风起;

第三空:B;

第四空:三人行,必有我师焉.

(3)本题考查的是对课文内容的理解.解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可.

由“白雪纷纷何所似?”知道【甲】文诗句主要从雪花飘洒的情形来描写.由“前村深雪里,昨夜数枝开.”可知【乙】文诗句主要写雪中梅花绽放的情形.

答案:

(1)C.

(2)第一空:在空中撒盐差不多可以比拟;

第二空:柳絮因风起;

第三空:B;

第四空:三人行,必有我师焉.

(3)【甲】文诗句主要从雪花飘洒的情形来描写;【乙】文诗句主要写雪中梅花绽放的情形.

随练1、

【答案】 1.南朝 ?刘义庆 ?《韩非子》

2.谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。 宋有富人,天雨墙坏。

3.C

4.敬词:34679 ? 谦词:1258 ??

5.内部集会;不一会;高兴的样子;认为孩子很聪慧。

6.开放题,合理即可。

【解析】 【译文甲】谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,和他子侄辈的人讲解诗文。不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。”谢安大哥的女儿说:“不如比作柳絮凭借着风飞舞。”太傅大笑起来。她就是谢安大哥谢无奕的女儿谢道韫,左将军王凝之的妻子。

拓展

1、

【答案】 (1)7.D

(2)8.A

(3)9.约定;台阶;道歉;只,仅仅

(4)10.委而去之,是地利不如人和也。(1分)

(5)11.丝竹:奏乐的声音(1分);案牍:官府的公文(1分)

(6)12.B(2分)

(7)13.友人感到惭愧,下车拉元方,元方头也不回地走进了自家的大门。(2分)

安陵国凭借五十里的土地幸存下来的原因,只是因为有先生您啊。(2分)

【解析】 此题考查文言文阅读。以上题目都是对常考的文言实词与虚词,文言文的翻译能力以及对文章的内容和中心、细节理解的把握题目。常用方法为留、删、调、补、换。学生应熟练掌握相关的常考点实词与虚词,课本内的务必夯实。近年来的考查重点在翻译上,其中主要是对文中重要词语的理解和把握,而这种理解和把握恰恰就是翻译中的采分点。同时,需要熟知课内文章的内容和作者的思想感情。

【参考译文】【一】

陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了。太丘走后,那人才来。太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。

那人便问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”

那人便发起脾气来,骂道:“真不是东西!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。”元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午不到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。”

那人感到惭愧,便从车里下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。

【二】

山不一定要高,有了仙人就著名了。水不一定要深,有了龙就灵异了。这虽是简陋的房子,只是我的品德高尚(就不感到简陋了)。青苔碧绿,长到台阶上,草色青葱,映入帘子里。与我谈笑的是博学的人,交往的没有不懂学问的人。可以弹奏朴素的古琴,阅读珍贵的佛经。没有嘈杂的音乐扰乱两耳,没有官府公文使身心劳累。它好比南阳诸葛亮的茅庐,西蜀扬子云的玄亭。孔子说:“有什么简陋的呢?”

【三】

元丰六年十月十二日夜晚(或公元1083年十月十二日夜,可不译),(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,原来是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

【四】

秦王派人对安陵君说:“我想要用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君一定要答应我啊!”安陵君说:“大王给予恩惠,用大片的土地交换小的土地,很好;即使这样,我从先王那里接受了封地,愿意始终守卫它,实在不敢交换啊!”秦王不高兴。于是安陵君派唐雎出使到秦国。

秦王对唐雎说:“我用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君不听从我,这是为什么呢?况且秦国已经灭了韩国亡了魏国,而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来,是因为我把安陵君当作忠厚的长者,所以才不打他的主意。现在我用十倍于安陵的土地,让安陵君扩大领土,但是他违背我的意愿,难道不是轻视我吗?”唐雎回答说:“不,不是像你说的这样。安陵君从先王那里接受了封地并且保卫它,即使是方圆千里的土地也不敢交换,何况仅仅五百里呢?”

秦王勃然大怒,对唐雎说:“您曾听说过天子发怒吗?”唐雎回答说:“我未曾听说过。”秦王说:“天子发怒,死尸百万,血流千里。”唐雎说:“大王曾经听说过平民发怒吗?”秦王说:“平民发怒,也不过是摘掉帽子光着脚,把头往地上撞罢了。”唐雎说:“这是平庸无能的人发怒,不是有才能有胆识的人发怒。专诸刺杀吴王僚的时候,彗星的尾巴扫过月亮,聂政刺杀韩傀的时候,一道白光直冲上太阳;要离刺杀庆忌的时候,苍鹰突然扑到宫殿上。他们三个人都是平民中有才能有胆识的人,心里的怒气还没发作,上天就降示了凶吉的征兆。现在,(专诸、聂政、要离)加上我就成为四个人了。如果有才能和胆识的人一定要发怒的话,死尸两人,血流也不过五步远,天下百姓都是要穿孝服,今天就是这样。”于是拔出宝剑站起来。

秦王变了脸色,直身而跪向唐雎道歉说:“先生请坐!怎么到这种(地步)!我明白了:那韩国、魏国灭亡,然而安陵却凭借五十里的土地生存下来的原因,只是因为有先生啊!”

2、

【答案】 (1)5.C

(2)6.同“否”,吗 回头看 客居(寓居)

(3)7.①真不是人啊!和别人约定同行,却丢下别人走了。

②接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。

(4)8.示例:友人因太丘“舍去”,当即生气怒骂,心直口快;但经元方辩驳后,他惭愧并“引之”示好,个性率真,态度诚恳。 “亭中二人”与“我”萍水相逢,当即视同知己,“大喜”,拉余“同饮”,率真恳切,溢于言表。答题要点:结合文本,解说合理,紧扣“直率诚恳”。)

【解析】 此题考查文言实词与虚词,文言文的翻译能力以及对文章的内容和中心、细节理解的把握题目。常用方法为留、删、调、补、换。学生应熟练掌握相关的常考点实词与虚词,课本内的务必夯实。近年来的考查重点在翻译上,其中主要是对文中重要词语的理解和把握,而这种理解和把握恰恰就是翻译中的采分点。同时,需要熟知课内文章的内容和作者的思想感情。

参考译文:(甲)陈太丘跟朋友约定一同出门,约定在正午时分碰面。正午已过,朋友还没有到,陈太丘不再等候就离开了。陈太丘离开后朋友才到。元方当时只有七岁,正在门外嬉戏。朋友就问元方:“你的父亲在吗?”元方答道:“我爸爸等您很久,而您没到,他已经离开了。”友人便生气地说:“真不是人呐!和别人约好一起出行,却丢下别人自己离开了。”元方答道:“您跟父亲约好正午见。正午时您还不到,就是不守信用;对着人家的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。”友人感到惭愧,便从车里出来,想和元方握手致歉,陈元方头也不回地走进了自家大门。

(乙)公元1632年十二月,我住在西湖。接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。 这一天凌晨后,我划着一叶扁舟,穿着毛皮衣服、带着火炉,独自前往湖心亭看雪。湖上弥漫着水气凝成的冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上比较清晰的影子,只有淡淡的一道长堤的痕迹,湖心亭像一个墨点,我的小舟像一片芥叶,舟中的人影像两三个米粒罢了。 到了亭子上,看见有两个人已铺好了毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。他们看见我,非常高兴地说:“在湖中想不到还会有这样的人!”拉着我一同饮酒。我痛快地喝下了三大杯,然后和他们道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在这里客居。 等到回来时下了船,船夫小声说道:“不要说相公您痴迷,还有比您更痴迷的人呢!”

3、

【答案】 (1)①辟:同“避”,躲避;②语:告诉;③委:抛弃;④以:用,拿

(2)孟子说:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”荀巨伯说:“败义以求生,岂荀巨伯所行邪!”都是强调义的重要性,强调舍生取义。

(3)乙文章是采用正面描写和侧面描写相结合的方式,通过对主人公语言描写以及听了荀巨伯的话后贼人的反应来表现主人公荀巨伯舍生取义的精神气度。

丙文是采用对比的方式,通过华歆和王朗两人言行的对比,表现出华歆才是真正的做到了大“义”。

【解析】 (1)本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:所以灾难来时不躲避。辟,同“避”,躲避。

②句意为:友人告诉巨伯说。语,告诉。

③句意为:不忍心丢弃他。委,抛弃。

④句意为:我宁愿用我的性命来换取朋友的性命。以,用、拿。

(2)本题考查比较阅读。甲文中的“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”一句表明了作者在面对生与义难以两全时做出的选择:舍生取义。乙文中“败义以求生,岂荀巨伯所行邪!”表达了荀巨伯舍生取义的决心。

(3)本题考查比较阅读。细读乙文可知,本文有对荀巨伯的语言描写,这是对他的正面描写。也有贼人听到荀巨伯的话后的反应,这是对他的侧面描写,两者相结合,表现了荀巨伯舍生取义的精神。丙文则采用对比手法,把华歆和王朗两人的言行做了对比,从而突出了华歆的义。

《世说新语》两则

一、要点梳理

(一)文章概述

《咏雪》选自《世说新语·言语》,它言简意赅地勾勒了疾风骤雪、纷纷扬扬的下雪天,谢家子女即景赋诗咏雪的情景,展示了古代家庭文化生活轻松和谐的画面。文章通过神态描写和身份补叙,赞赏谢道韫的文学才华。

《陈太丘与友期》这一章出自刘义庆编写的《世说新语》。记述了陈元方与来客对话时的场景,告诫人们办事要讲诚信,为人要方正。同时赞扬了陈元方维护父亲尊严的责任感和无畏精神。

(二)作者简介

刘义庆(403---444),字季伯,原籍南朝宋彭城(现江苏徐州)人,世居京口,任荆州刺史。南朝宋武帝刘裕之侄,长沙景王刘道怜之次子,其叔临川王刘道规无子,即以刘义庆为嗣。文学家,政治家。自幼才华出众,爱好文学,喜纳文士。刘义庆是刘宋武帝的堂侄,在诸王中颇为出色,且十分被看重。《世说新语》是刘义庆组织一批文人编写的,是六朝之人的代表作。除《世说新语》外,还有志怪小说《幽明录》。

《世说新语》是由南北朝刘宋宗室临川王刘义庆组织一批文人编写的,梁代刘峻作注。全书原八卷,刘峻注本分为十卷,今传本皆作上、中、下三卷,分为德行、言语、政事、文学、方正、雅量等三十六门,全书共一千多则,记述自汉末到刘宋时名士贵族的轶闻轶事,主要为有关人物评论、清谈玄言和机智应对的故事。

《世说新语》是研究魏晋风流的极好史料。其中关于魏晋名士的种种活动如清谈、品题,种种性格特征如栖逸、任诞、简傲,种种人生的追求,以及种种嗜好,都有生动的描写。综观全书,可以得到魏晋时期几代士人的群像。通过这些人物形象,可以进而了解那个时代上层社会的风尚。

(三)创作背景

《世说新语》主要是记录魏晋名士的逸闻轶事和玄言清谈,这篇《咏雪》就始出于东晋谢安与其子侄辈们的一段即兴对话。《陈太丘与友期》也是当时名士之间交往言谈的记载。此外,《世说新语》里记载的名士有管宁、邴原、王子猷、谢安、阮籍等。

(四)三行对译

咏雪

谢太傅寒雪日内集,与儿女 讲论文义。俄而雪 骤,公欣然

谢安 家庭聚会 子侄辈 讲解诗文 不久 急 高兴的样子

谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,和他子侄辈的人讲解诗文。不久,雪下得大了,太傅高兴

曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中 差 可 拟。”

像 谢朗 差不多 相比

地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?” 他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。”

兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公 大兄 无奕 女,

倒不如 凭借 是 谢奕,字无奕 指谢道韫

谢安大哥的女儿说:“不如比作柳絮凭借着风飞舞。”太傅大笑起来。她是谢安大哥谢无奕的女儿谢

左将军王凝之妻也。

王羲之的二儿子

道韫,左将军王凝之的妻子。

陈太丘与友期

陈太丘与友 期行,期日中,过中不至,太丘 舍 去,去后乃至。

陈寔(shí)约定 正午时分 舍弃 离开 才

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君 在 不(fǒu)?”

嬉戏 对别人父亲的尊称。不,通“否”

元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”

答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!

等待 到达 离开

元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。” 友人便生气地说道:“真不是人啊!

与人期行, 相 委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;

偏指一方对另一方的行为,代词,我。丢下,舍弃

和别人相约同行,却丢下别人先离开。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,是不讲信用;

对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

就 感到惭愧 回头看

对着孩子骂父亲,就是没礼貌。”朋友感到惭愧,下车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

(五)内容梳理

《咏雪》主题归纳:这则小故事通过谢家儿女咏雪一事,表现了谢道韫的文学才华和聪明机智,同时也透出一种家庭生活的雅趣和文化的传承。

(1)问:谢安为什么“大笑乐”?猜猜看,什么是“咏絮才”?“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,王谢两家,人才辈出,个个风流倜傥、才华横溢。诗词、歌咏、书法皆流布后世,再读《咏雪》,你看出谢道韫的家庭氛围怎么样?

(2)问:这样一个才女,名门闺秀,你想知道她后来的结局吗?通过这段文字你又读出一个怎样的谢道媪?

《晋书》:“(道韫)及遭孙恩之难,举措自若,既闻夫及诸子已为贼所害,方命婢肩舆抽刃出门,乱贼稍至,手杀数人,乃被俘。”

(3)问:谢道韫小时候有文采,长大后风度如何?读下面一段文字,用现代汉语描述一下。

王夫人神情散朗,故有林下风气。(《世说新语》)

(4)问:《陈太丘与友期》全文仅有103个字,却叙述了一个完整的故事(关于守信与不守信的一场辩论),刻画了三个有鲜明个性的人物,说明了为人处世,应该讲礼守信的道理。你觉得元方是个怎样的孩子?

(六)文章赏析

1.《咏雪》赏析

《咏雪》选自《世说新语·言语》,它言简意赅地勾勒了疾风骤雪、纷纷扬扬的下雪天,谢家子女即景赋诗咏雪的情景,展示了古代家庭文化生活轻松和谐的画面。文章通过神态描写和身份补叙,赞赏谢道韫的文学才华。“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。”文章第一句交代咏雪的背景。短短的十五个字,涵盖的内容相当多。东晋的谢氏家族是个赫赫有名的诗礼簪缨之家,为首的是谢太傅即谢安。在这样的家族里,遇到雪天无法外出,才有“讲论文义”的雅兴。召集人兼主讲人自然是谢安,听众是“儿女”们。时间、地点、人物、事件全都说到了。接着写主要事件咏雪。其实是主讲人出题考听众。主讲人何以有此雅兴?原来是天气发生了变化:“俄而雪骤”,早先也有雪,但不大,而此刻变成了纷纷扬扬的鹅毛大雪。这使主讲人感到很高兴,于是“公欣然曰:‘白雪纷纷何所似?’兄子胡儿曰:‘撒盐空中差可拟。’兄女曰:‘未若柳絮因风起。’”答案可能不少,但作者只录下了两个:一个是谢朗说的“撒盐空中”;另一个是谢道韫说的“柳絮因风起”。主讲人对这两个答案的优劣未做评定,只是“大笑乐”而已,十分耐人寻味。作者也没有表态,却在最后补充交代了谢道韫的身份,“即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。”这是一个有力的暗示,表明谢安赞赏谢道韫的才气。

2.《陈太丘与友期》赏析

《陈太丘与友期》语言精炼。一开头,文章以“期行”、“期日中”、“不至”、“舍去” 、“乃至”等几个关键词语,把事情、时间、起因交代得清清楚楚,而且,在这些交代中,还把两个不同的人物形象(一个守信,一个不守信)一下子推到了读者面前。

文章的结尾,虽只客寥数语,但却字字生辉。“惭”、“下"、“引”三个动词,把友人知错欲改的心态及行为刻画得入木三分。对元方鄙弃“无信”的那股倔强劲儿,也用“人门,不顾”四个字,描绘得维妙维肖。就在最能体现文章中心思想的第二层 (子斥友人)中,尽管作者用了比开头和结尾要多得多的笔墨,但文字仍然十分精炼。单就叙述的句子来说,在叙述友人问元方时,由“问”到“怒”,感情急剧变化,充分表现了友人那粗鲁无礼的性格。而在叙述元方批驳友人的怒斥时,则选用语气平和的“答曰”、“曰”这类词,这对表现元方不惧怕友人的怒斥、知书达理、善于应对的性格,起到了绝好的作用。

(七)知识总结

1.《咏雪》知识点

(1)古今异义词

①儿女 古义:子侄辈的年轻一代;今义:自己亲生的儿子与女儿。

②因 古义:凭借;今义:因为。

(2)特殊句式

①白雪纷纷何所似(疑问代词作宾语前置,“何所似”,应作“所似何”理解,就是像什么。)

2.《陈太丘与友期》知识点

(1)通假字

①不(fǒu) 通“否”

(2)古今异义词

①去 古义:离开 ;今义:往、到。

②委 古义:丢下、舍弃 ;今义:委屈、委托。

③顾 古义:回头看;今义:照顾。

二、拓展延伸

(一)《世说新语》里的成语故事

《世说新语》里的成语有:标新立异、吕安题凤、蒲柳之姿、蒹葭玉树、日月入怀、一往情深、七步之才、代人捉刀、覆巢无完卵、口若悬河、望梅止渴、东山再起、鹤立鸡群、看杀卫玠、坦腹东床。

1.望梅止渴

魏武①行役②失汲道③,三军④皆⑤渴,乃⑥令曰:“前有大梅林,饶⑦子,甘酸可以解渴。”士卒⑧闻之,口皆出水⑨,乘此得及前源。世人曰:魏武多智,非妄论也!

【注释】

①魏武:曹操,他的儿子曹丕代汉建立魏国后,追尊他为魏武帝。

②行役:带有任务而跋涉路途,这里指代部队行军。

③失汲道:找不到取水的途径。

④三军:全军。

⑤皆:全,都。

⑥乃:于是,就。

⑦饶:多,丰富。

⑧士卒:士兵,古代的卒代表现代的兵。

⑨出水:流出涎水,流出唾液。

【译文】

魏武帝(曹操)行军途中,找不到水源,士兵们都渴得厉害,于是他传令道:“前边有一片梅子林,结了很多果子,酸甜可以解渴。”士兵听说后,嘴里都流出了口水,利用这个办法部队赶到前方,找到了水源。世人都说魏武帝非常有智慧,这不是假话啊。

【成语释义】原意是梅子酸,人想吃梅子就会流涎,因而止渴。后比喻愿望无法实现,用空想安慰自己。

2.代人捉刀

魏武将见匈奴使①,自以形陋,不足雄远国②,使崔季珪代③,帝自捉刀立床头④。既毕⑤,令间谍问曰:“魏王何如⑥?”匈奴使答曰:“魏王雅望非常⑦,然床头捉刀人,此乃英雄也。”魏武闻之,追杀此使。

【注释】

①魏武将见匈奴使:曹操将要接见匈奴的使臣。魏武,即魏武帝曹操。匈奴,古代北方一少数民族。②雄远国:威震远国。

③使崔季珪代:(他)让崔季珪代替他(接见匈奴使臣)。崔季珪,名琰,字季珪,据说长得很有威仪。④帝自捉刀立床头:魏武帝自己握着刀在床边侍立。捉刀,握刀。床,古时一种坐具,不是卧具。⑤既毕:指接见完毕。

⑥魏王何如:(你看)魏王这人怎样?

⑦雅望非常:高雅的风采很不一般。

【译文】

曹操将要接见匈奴使臣,认为自己的相貌丑陋,不足以威震远国,便让崔季珪代替,自己握着刀在床边侍立。接见完毕,派间谍问使臣:“魏王这人怎样?”匈奴使臣回答说:“魏王高雅的风采很不一般,但是床头握刀的人,这才是一个英雄。”魏武帝听到这些,派人追杀了这位使臣。

【成语释义】捉刀:代别人写文章。指代别人做事,多指写文章。

3.小时了了

孔文举年十岁,随父到洛①。时李元礼有盛名,为司隶校尉②;诣门者、皆俊才清称及中表亲戚乃通③。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲④。”既通,前坐。元礼问曰:“君与仆有何亲⑤?”对曰:“昔先君仲尼与君先人伯阳有师资之尊,是仆与君奕世为通好也⑥。”元礼及宾客莫不奇之⑦。太中大夫陈韪(wěi)后至⑧,人以其语语之,韪曰:“小时了了,大未必佳⑨。”文举曰:“想君小时,必当了了。”韪大踧踖⑩。

【注释】①孔文举:孔融,字文举,是汉代末年的名士、文学家,历任北海相、少府、太中大夫等职。曾多次反对曹操,被曹燥借故杀害。②李元礼:李膺。司隶校尉:官名,掌管监察京师和所瞩各郡百官的职权。③诣(yì):到。清称:有清高的称誉的人。中表亲戚:有堂表关系的亲戚。④府君:大守称府君,太守是俸禄二千石的官,而司隶校尉是比二千石,有府舍,所以也通称府君(二千石的月俸是一百二十斛,比二千石是一百斛)。⑤仆:谦称。⑥先君:祖先,与下文“先人”同。仲尼:孔子,名丘,字仲尼。伯阳:老子,姓李,名耳,字伯阳。著有(老子)一书。师资:师。这里指孔子曾向老子请教过礼制的事。奕世:累世;世世代代。⑦奇:认为他特殊、不寻常。⑧太中大夫:掌管议论的官。⑨了了:聪明;明白通晓。⑩踧踖(cù jí):局促不安的样子。

【译文】孔文举十岁时,随他父亲到洛阳。当时李元礼有很大的名望,任司隶校尉;登让拜访的都必须是才子、名流和内外亲属,才让通报。孔文举来到他家,对掌门官说:“我是李府君的亲戚。”经通报后,入门就坐。元礼问道:“您和我有什么亲戚关系呢?”孔文举回答道:“古时候我的祖先仲尼曾经拜您的祖先伯阳为师,这佯看来,我和您就是老世交了。”李元礼和宾客们无下赞赏他的聪明过人。太中大夫陈韪来得晚一些,别人就把孔文举的应对告诉他,陈韪说:“小时候聪明伶俐,长大了未必出众。”文举应声说:“您小时候,想必是很聪明的了。”陈韪听了,感到很难为情。

课内阅读

例题1、 文言文阅读

《咏雪》

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(1)解释下列句中的加点词。

①俄而雪骤:___________________________

②寒雪日内集:_________________________

(2)翻译下列句子:

①兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”

_______________________________________________________________________________

②兄女曰:“未若柳絮因风起。”

_______________________________________________________________________________

例题2、 古文阅读:铁杵磨针(《方舆胜览》)

磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。

[注释]

①[媪]ǎo,年老的妇女。②[卒]完成。

后人所说的“只要功夫深,铁棒磨成针”即指此事

(1)解释文中加点词的意思。

成()去()欲()方()

(2)解释下列句子中“之”字指代什么。

问之,曰:“欲作阵。”

____________________________________

(3)翻译句子:

太白感其意,还卒业。

____________________________________

例题3、 阅读《陈太丘与友期》,完成第1-4题。

陈太丘与友期

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

1.下列各组划线词语的意思相同的一项是( )

A.尊君在不 过中不至

B.则是无信 是非木柿

C.下车引之 丁壮者引弦而战

D.已去 转转不已

2.解释下列语句中划线词语的意思。

(1)陈太丘与友期行 期:____________________

(2)相委而去 委:____________________

3.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)太丘舍去,去后乃至。

翻译:__________________________________________________________________________

(2)对子骂父,则是无礼。

翻译:__________________________________________________________________________

4.阅读文章,用原文回答下列问题

(1)友人发怒的理由是:_______________________________________________________________

(2)友人知错后的表现是:_____________________________________________________________

比较阅读

例题1、 【甲】

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

【乙】

郑谷①在袁州,齐己②因携所为诗往谒焉③.有《早梅诗》曰:“前村深雪里,昨夜数枝开。”谷笑曰:“数枝非早也,不若一枝则佳。”齐己矍然④不觉兼⑤三衣⑥,叩地膜拜,自是士林⑦以谷为齐己一字之师。

【注释】①郑谷:唐朝诗人。 ②齐己:唐朝和尚,善诗。 ③谒焉:拜见他。 ④矍然:惊讶的样子。 ⑤兼:提起。⑥三衣:和尚的大衣、上衣、内衣合称三衣。 ⑦士林:读书人之中。

(1)下列语句中“之”意思字与【乙】文“一字之师”中“之”字相同的一项是

A.王凝之妻 B.其此之谓乎 C.反击之力 D.下车引之

(2)填空

【甲】文中描述了一个温馨的学习场景。谢安与他的子侄们在家中“讲论文义”,正赶上“雪骤”,于是他欣然说:“白雪纷纷何所似?”子侄们的答案可能不少,但作者只录下了两个:一个是谢朗觉得“撒盐空中差可拟”,意思是说“ ”;另一个是谢道韫把“白雪纷纷”比作“ ”,她的杰出表现,被后世赞为“ ”(A.咏雪之才 B.咏絮之才 C.咏诗之才).【乙】文中齐己拜谒郑谷讨论诗文。郑谷只改一字,便使齐己的诗意境更加完美,成为齐己的“一字师”。古人强调,只要身边有可学之人,就应有虚心求教的态度,正如孔子所说的,

(3)【甲】【乙】两文记述的都是文人在赏雪时题诗的故事,但诗中描写的侧重点各有不同,请你说出它们的不同之处。

随练1、 1.比较阅读

(甲文)咏雪

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(乙文)智子疑邻

宋有富人,天雨墙坏。其子曰:“不筑,必将有盗。”其邻人之父(fǔ,对老年男子的尊称)亦云。暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

1.甲文选自_______(朝代)人 _______ (姓名)组织编写的六朝志人小说的代表作——《世说新语》;乙文则选自《 ? ? ? ? ? 》。

2.两篇文章都交代了故事的背景,甲文是__________ ?。乙文则是__________。 ?(用课文原句填空)。

3.下列说法不正确的一项是( ? ?)

A.两篇文章中三个儿女的回答都体现了他们的聪明才智。

B.甲文最后交代兄女(道韫)的身份,暗示谢太傅更赞赏道韫的才气。

C. 乙文的故事主旨在于说明人的先见之明。

D.两篇文章都涉及对一个问题的看法,甲文不同角度咏雪,乙文相同角度强调修补防盗。

4.辨别下列词语哪些属于敬词,哪些属于谦词?(只填序号)

①敝人 ②卑职 ③陛下 ④令尊 ⑤寡人 ⑥足下 ⑦令郎 ⑧老朽 ⑨麾下

敬词有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 谦词有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5.解释下列词语

①内集 ? ? ? ? ?②俄而 ? ? ? ? ?③欣然 ? ? ? ? ? ④智子 ? ? ? ??

6.假如你是这“邻人”,在知道被怀疑后,你是否会去跟那“富人”说明真相,为什么?

拓展

1、 三、文言文阅读(15分)阅读下面文言文选段,完成7—13题。(15分)

[一]陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。《世说新语》)

[二]山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?(《陋室铭》)

[三]元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(《记承天寺夜游》)

[四]秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不悦。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

……

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”(《唐雎不辱使命》)

(1)7.与“母子相视而笑”中的“相”意义与用法相同的一项是( )(2分)

A.与人期行,相委而去

B.狼不敢前,眈眈相向

C.儿童相见不相识

D.相形见绌

(2)8.与“马之千里者”中的“之”用法相同的一项是( )(2分)

A.居庙堂之高

B.时人莫之许也

C.孔子云:何陋之有

D.安陵君受地于先王而守之

(3)9.解释下列句子中加点词的意思。(2分)

①陈太丘与友期行

②苔痕上阶绿

③秦王色挠,长跪而谢之

④岂直五百里哉

(4)10.请写出你学过的初中文言文中与“相委而去”中的“委”意思相同的一个句子来。(1分)

答:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(5)11.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”中,“丝竹”与“案牍”各指什么?(2分)

答:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(6)12.下面对选文相关内容理解分析正确的一项是( )(2分)

A.陈太丘与元方的父亲是好朋友,他们相约到遥远的地方去;结果陈太丘不守约迟到了,元方的父亲就离去。这件事怨陈太丘。

B.《记承天寺夜游》是苏轼写的一篇小品文,写于被贬黄州期间。文章创造了一个清幽宁静的艺术境界,表现了作者复杂微妙的心境。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横”,是说院子里满地都是澄澈的水,仔细一看,原来真是水,而且水里面藻、荇交错,相映成趣。

D.《陋室铭》的作者是刘禹锡,《陋室铭》中的最后一句话是说,孔子认为:刘禹锡的房子一点也不简陋,因为刘禹锡道德品质高尚。

(7)13.把文中画线句子翻译成现代汉语。(4分)

①友人惭,下车引之,元方入门不顾。(2分)

答:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

②安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。(2分)

答:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2、 阅读甲乙两篇文言文,完成5~8题。

(甲)陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(乙)崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日,更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大喜,曰:“湖中焉得更有此人?”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

(1)5.下列划线词意思相同的一项是( )。(3分)

A.去后乃至 乃不知有汉

B.下车引之 肉食者谋之

C.惟长堤一痕 惟吾德馨

D.余强饮三大白而别 鸣之而不能通其意

(2)6.解释下列划线词。(3分)

①尊君在不 不:__________

②元方入门不顾 顾:______

③客此 客:________

(3)7.把文中画线句子翻译成现代汉语。(6分)

①非人哉!与人期行,相委而去。

_______________________________________________________________________________

②大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

_______________________________________________________________________________

(4)8.友人、“亭中二人”都具有直率诚恳的性格特点,请结合相关内容分别简析。(4分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3、 (甲)鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

--《孟子》

(乙)荀巨伯远看友人疾,值胡贼攻郡,友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去!”巨伯曰:“远来相视,子令吾去;败义以求生,岂荀巨伯所行邪!”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?”巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,宁以我身代友人命。”贼相谓曰:“我辈无义之人,而入有义之国!”遂班军而还,一郡并获全。

--《世说新语?德行》

(丙)华歆、王朗俱乘船避难,有一人欲依附,歆辄难之。朗曰:“幸尚宽,何为不可?”后贼追至,王欲舍所携人。歆曰:“本所以疑,正为此耳。既已纳其自托,宁可以急相弃邪!”遂携拯如初。世以此定华、王之优劣。

--《世说新语?德行》

(1)解释下列句中的词语。

①故患有所不辟也________

②友人语巨伯曰________

③不忍委之________

④宁以我身代友人命________

(2)甲、乙两篇文章在“生”和“义”的选择上有相同之处,请你结合原文内容进行简要分析。

(3)乙、丙两篇文章的主人公对“义”也有相同的价值追求,但在写法上有所不同,请简要分析。

答案解析

课内阅读

例题1、

【答案】 (1)一会;家庭聚会

(2)他哥哥的长子胡儿说:“跟把盐撒在空中差不多。”;他哥哥的女儿道韫说:“不如比作风把柳絮吹得满天飞舞。”

【解析】 (1)本题考查学生对文言字词的基础理解能力,需要平时对文言文有一定接触,能够根据文章的意思理解该字词的含义。

(2)翻译原文句子是文言文阅读中常考的题,一般而言,文言文的翻译都不会考查文中极难的句子,考生有时候能根据自己对前后文意的理解去猜测句意,其难点在于对重点字词的解释必须准确,翻译句中的重点字词也往往是给分点。

例题2、

【答案】 (1)成功;离开;想要;正在

(2)她

(3)李白被她的精神感动,就回去完成学业。

【解析】 (1)本题考查学生对文言字词的基础理解能力,考点都是文言文中出现频率较高、理解难度较小的实词,需要平时对文言文有一定接触,能够根据文章的意思理解该字词的含义。

(2)本题考查学生对于虚词“之”的理解,“之”作为代词,常常是重要的考点,小升初需要掌握的文言文虚词还有“以”、“而”、“其”、“者”等。

(3)翻译原文句子是文言文阅读中常考的题,难度适中。一般而言,文言文的翻译都不会考查文中极难的句子,考生有时候能根据自己对前后文意的理解去猜测句意,其难点在于对重点字词的解释必须准确,翻译句中的重点字词也往往是给分点。本题需要重点理解的字为“意”、“还”、“卒”。

例题3、

【答案】 1.C

2.(1)期:约定。(2)委:丢下、舍弃。

3.(1)太丘不再等候就走了,太丘走后,那人才来。(2)对着孩子责骂父亲,就是没有礼貌。

4.(1)与人期行,相委而去。(2)友人惭,下车引之。

【解析】 1.本题考查常见文言实词在文中的含义。C中二者都是“拉”;A中前“不”是语气词,后“不”是否定词;B中前“是”是判断词,后“是”是正确的意思;D中前“已”是已经的意思,后“已”是停止的意思。

2.本题考查学生理解文言词语意思的能力。理解文言词语意思的时候,除了根据具体的语境之外,还要注意一些字的特殊用法,比如“委”这个词,在不同的语境中意思是不同的,这里是“丢下、舍去”。

3.本题考查文言语句的理解和翻译。要想理解文中的句子,就要留心句中的关键性词语,弄明白句中有关词语的指代义,把握句子间的关系,看是否有活用现象,明确使用的文言句式等。所谓“翻译句子:就是能将文言句子译成合乎现代汉语语法规范的白话文,做到文从字顺,规范简明,通顺畅达。这里注意关键词“去”的理解。

4.本题考查对文章内容的理解。这类题目的答案基本都能在原文中找到,但找答案不是盲目的,要看看题目问的是哪方面的内容,然后再有的放矢地去找。

比较阅读

例题1、

【答案】 (1)C.

(2)在空中撒盐差不多可以比拟;柳絮因风起;B;三人行,必有我师焉.

(3)【甲】文诗句主要从雪花飘洒的情形来描写;【乙】文诗句主要写雪中梅花绽放的情形.

【解析】 (1)例句意:改正一个字的老师.之:助词,的.

A:句意为:左将军王凝之的妻子.之:“王凝之”名字中的一个字;

B:句意为:大概说的就是这个道理吧.之:助词,无实意;

C:句意为:水流反冲的力量.之:助词,的.与例句中的意思相同;

D:句意为:走下车拉他.之:代词,他.

故选:C.

(2)本题考查的是对课文内容的理解.解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,解答即可即可.第一空为理解句子;第二空考查比喻修辞;第三空应属文学常识;第四空是对乙文内容的理解.故各空填:

第一空:在空中撒盐差不多可以比拟;

第二空:柳絮因风起;

第三空:B;

第四空:三人行,必有我师焉.

(3)本题考查的是对课文内容的理解.解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可.

由“白雪纷纷何所似?”知道【甲】文诗句主要从雪花飘洒的情形来描写.由“前村深雪里,昨夜数枝开.”可知【乙】文诗句主要写雪中梅花绽放的情形.

答案:

(1)C.

(2)第一空:在空中撒盐差不多可以比拟;

第二空:柳絮因风起;

第三空:B;

第四空:三人行,必有我师焉.

(3)【甲】文诗句主要从雪花飘洒的情形来描写;【乙】文诗句主要写雪中梅花绽放的情形.

随练1、

【答案】 1.南朝 ?刘义庆 ?《韩非子》

2.谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。 宋有富人,天雨墙坏。

3.C

4.敬词:34679 ? 谦词:1258 ??

5.内部集会;不一会;高兴的样子;认为孩子很聪慧。

6.开放题,合理即可。

【解析】 【译文甲】谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,和他子侄辈的人讲解诗文。不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。”谢安大哥的女儿说:“不如比作柳絮凭借着风飞舞。”太傅大笑起来。她就是谢安大哥谢无奕的女儿谢道韫,左将军王凝之的妻子。

拓展

1、

【答案】 (1)7.D

(2)8.A

(3)9.约定;台阶;道歉;只,仅仅

(4)10.委而去之,是地利不如人和也。(1分)

(5)11.丝竹:奏乐的声音(1分);案牍:官府的公文(1分)

(6)12.B(2分)

(7)13.友人感到惭愧,下车拉元方,元方头也不回地走进了自家的大门。(2分)

安陵国凭借五十里的土地幸存下来的原因,只是因为有先生您啊。(2分)

【解析】 此题考查文言文阅读。以上题目都是对常考的文言实词与虚词,文言文的翻译能力以及对文章的内容和中心、细节理解的把握题目。常用方法为留、删、调、补、换。学生应熟练掌握相关的常考点实词与虚词,课本内的务必夯实。近年来的考查重点在翻译上,其中主要是对文中重要词语的理解和把握,而这种理解和把握恰恰就是翻译中的采分点。同时,需要熟知课内文章的内容和作者的思想感情。

【参考译文】【一】

陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了。太丘走后,那人才来。太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。

那人便问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”

那人便发起脾气来,骂道:“真不是东西!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。”元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午不到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。”

那人感到惭愧,便从车里下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。

【二】

山不一定要高,有了仙人就著名了。水不一定要深,有了龙就灵异了。这虽是简陋的房子,只是我的品德高尚(就不感到简陋了)。青苔碧绿,长到台阶上,草色青葱,映入帘子里。与我谈笑的是博学的人,交往的没有不懂学问的人。可以弹奏朴素的古琴,阅读珍贵的佛经。没有嘈杂的音乐扰乱两耳,没有官府公文使身心劳累。它好比南阳诸葛亮的茅庐,西蜀扬子云的玄亭。孔子说:“有什么简陋的呢?”

【三】

元丰六年十月十二日夜晚(或公元1083年十月十二日夜,可不译),(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明,水中的水藻、荇菜交横错杂,原来是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

【四】

秦王派人对安陵君说:“我想要用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君一定要答应我啊!”安陵君说:“大王给予恩惠,用大片的土地交换小的土地,很好;即使这样,我从先王那里接受了封地,愿意始终守卫它,实在不敢交换啊!”秦王不高兴。于是安陵君派唐雎出使到秦国。

秦王对唐雎说:“我用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君不听从我,这是为什么呢?况且秦国已经灭了韩国亡了魏国,而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来,是因为我把安陵君当作忠厚的长者,所以才不打他的主意。现在我用十倍于安陵的土地,让安陵君扩大领土,但是他违背我的意愿,难道不是轻视我吗?”唐雎回答说:“不,不是像你说的这样。安陵君从先王那里接受了封地并且保卫它,即使是方圆千里的土地也不敢交换,何况仅仅五百里呢?”

秦王勃然大怒,对唐雎说:“您曾听说过天子发怒吗?”唐雎回答说:“我未曾听说过。”秦王说:“天子发怒,死尸百万,血流千里。”唐雎说:“大王曾经听说过平民发怒吗?”秦王说:“平民发怒,也不过是摘掉帽子光着脚,把头往地上撞罢了。”唐雎说:“这是平庸无能的人发怒,不是有才能有胆识的人发怒。专诸刺杀吴王僚的时候,彗星的尾巴扫过月亮,聂政刺杀韩傀的时候,一道白光直冲上太阳;要离刺杀庆忌的时候,苍鹰突然扑到宫殿上。他们三个人都是平民中有才能有胆识的人,心里的怒气还没发作,上天就降示了凶吉的征兆。现在,(专诸、聂政、要离)加上我就成为四个人了。如果有才能和胆识的人一定要发怒的话,死尸两人,血流也不过五步远,天下百姓都是要穿孝服,今天就是这样。”于是拔出宝剑站起来。

秦王变了脸色,直身而跪向唐雎道歉说:“先生请坐!怎么到这种(地步)!我明白了:那韩国、魏国灭亡,然而安陵却凭借五十里的土地生存下来的原因,只是因为有先生啊!”

2、

【答案】 (1)5.C

(2)6.同“否”,吗 回头看 客居(寓居)

(3)7.①真不是人啊!和别人约定同行,却丢下别人走了。

②接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。

(4)8.示例:友人因太丘“舍去”,当即生气怒骂,心直口快;但经元方辩驳后,他惭愧并“引之”示好,个性率真,态度诚恳。 “亭中二人”与“我”萍水相逢,当即视同知己,“大喜”,拉余“同饮”,率真恳切,溢于言表。答题要点:结合文本,解说合理,紧扣“直率诚恳”。)

【解析】 此题考查文言实词与虚词,文言文的翻译能力以及对文章的内容和中心、细节理解的把握题目。常用方法为留、删、调、补、换。学生应熟练掌握相关的常考点实词与虚词,课本内的务必夯实。近年来的考查重点在翻译上,其中主要是对文中重要词语的理解和把握,而这种理解和把握恰恰就是翻译中的采分点。同时,需要熟知课内文章的内容和作者的思想感情。

参考译文:(甲)陈太丘跟朋友约定一同出门,约定在正午时分碰面。正午已过,朋友还没有到,陈太丘不再等候就离开了。陈太丘离开后朋友才到。元方当时只有七岁,正在门外嬉戏。朋友就问元方:“你的父亲在吗?”元方答道:“我爸爸等您很久,而您没到,他已经离开了。”友人便生气地说:“真不是人呐!和别人约好一起出行,却丢下别人自己离开了。”元方答道:“您跟父亲约好正午见。正午时您还不到,就是不守信用;对着人家的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。”友人感到惭愧,便从车里出来,想和元方握手致歉,陈元方头也不回地走进了自家大门。

(乙)公元1632年十二月,我住在西湖。接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。 这一天凌晨后,我划着一叶扁舟,穿着毛皮衣服、带着火炉,独自前往湖心亭看雪。湖上弥漫着水气凝成的冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上比较清晰的影子,只有淡淡的一道长堤的痕迹,湖心亭像一个墨点,我的小舟像一片芥叶,舟中的人影像两三个米粒罢了。 到了亭子上,看见有两个人已铺好了毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。他们看见我,非常高兴地说:“在湖中想不到还会有这样的人!”拉着我一同饮酒。我痛快地喝下了三大杯,然后和他们道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在这里客居。 等到回来时下了船,船夫小声说道:“不要说相公您痴迷,还有比您更痴迷的人呢!”

3、

【答案】 (1)①辟:同“避”,躲避;②语:告诉;③委:抛弃;④以:用,拿

(2)孟子说:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”荀巨伯说:“败义以求生,岂荀巨伯所行邪!”都是强调义的重要性,强调舍生取义。

(3)乙文章是采用正面描写和侧面描写相结合的方式,通过对主人公语言描写以及听了荀巨伯的话后贼人的反应来表现主人公荀巨伯舍生取义的精神气度。

丙文是采用对比的方式,通过华歆和王朗两人言行的对比,表现出华歆才是真正的做到了大“义”。

【解析】 (1)本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:所以灾难来时不躲避。辟,同“避”,躲避。

②句意为:友人告诉巨伯说。语,告诉。

③句意为:不忍心丢弃他。委,抛弃。

④句意为:我宁愿用我的性命来换取朋友的性命。以,用、拿。

(2)本题考查比较阅读。甲文中的“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”一句表明了作者在面对生与义难以两全时做出的选择:舍生取义。乙文中“败义以求生,岂荀巨伯所行邪!”表达了荀巨伯舍生取义的决心。

(3)本题考查比较阅读。细读乙文可知,本文有对荀巨伯的语言描写,这是对他的正面描写。也有贼人听到荀巨伯的话后的反应,这是对他的侧面描写,两者相结合,表现了荀巨伯舍生取义的精神。丙文则采用对比手法,把华歆和王朗两人的言行做了对比,从而突出了华歆的义。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首