四川省成都外校、成都实外2021届高三12月月考文综-历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省成都外校、成都实外2021届高三12月月考文综-历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 375.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-30 17:27:39 | ||

图片预览

文档简介

成都外校、成都实外2021届高三12月月考

文综历史试题

24. 春秋前期,列国主要政务官和军队高级长官均由世袭的卿大夫充当,三家分晋以后,“贵为列侯者,不令在相位;自将军以上,不为近大夫(卿大夫)”。这一变化说明当时

A. 分封制度已经瓦解 B. 官僚制度正在形成 C. 血缘和政治相分离 D. 专制皇权大大加强

25. 孔子把“仁”说成是“至德”,而把“孝悌”“忠信”“礼”等都从属于“仁”的原则之下。以“亲亲”为出发点,认为孝梯是“仁”的根本,又由血亲之爱推及开大。孟子提出“仁义礼智”“孝悌忠信”“父子有亲、君臣有义,夫妇有别、长幼有序,朋友有信”。这些均反映出

A. 儒家思想与宗法制相糅合 B. 儒家用仁政掩盖等级秩序

C. 儒家统一信仰和社会规范 D. 儒家用礼义道德遏制人欲

26. 下表为不同文献对唐宋时期江南经济的记述。据此可知,唐宋时期

记述 出处

“至于长安宝货药肆,成丰衍于南方之物。” 唐·高彦休《唐阙史》

“天下无江淮,不能以足用;江准无天下,自可以为国。” 北宋·李觏《寄上富枢密书》

“大江之东,南至五岭……舟车南北,日夜灌输京师者,居天下十之六七。” 北宋·沈括《扬州重修平山堂记》

A. 经济重心的南移已完成 B. 江南地区社会经济影响力提升

C. 长安出现严重物质匮乏 D. 江淮地区已成为全国经济重心

27. 南宋出现相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》、《劝学文》、《劝农文》、《谕俗文》等,这些读物劝导民众遵循长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念。这主要说明

A. 理学成为社会主流思想 B. 理学思想逐步走向世俗化

C. 政府保障平民受教权利 D. 商品经济推动了理学发展

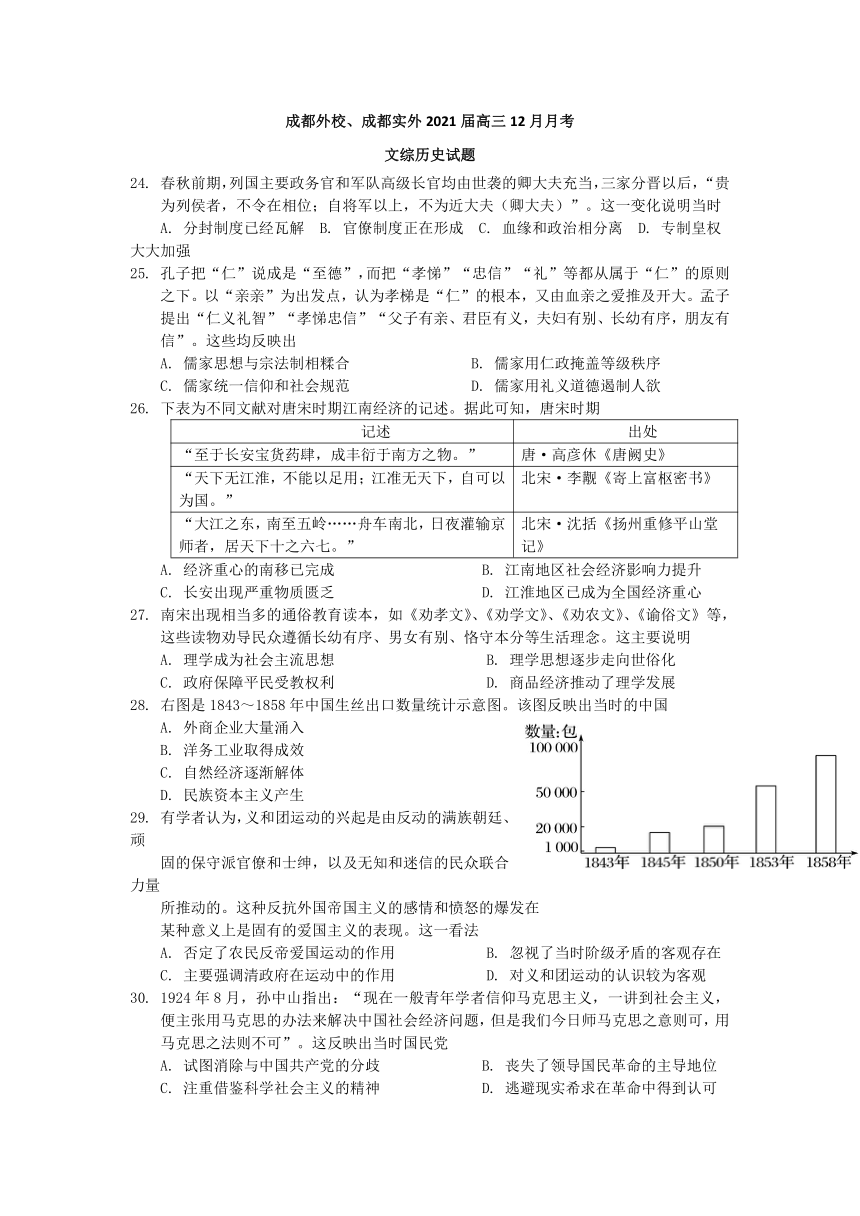

28. 右图是1843~1858年中国生丝出口数量统计示意图。该图反映出当时的中国

A. 外商企业大量涌入

B. 洋务工业取得成效

C. 自然经济逐渐解体

D. 民族资本主义产生

29. 有学者认为,义和团运动的兴起是由反动的满族朝廷、顽

固的保守派官僚和士绅,以及无知和迷信的民众联合力量

所推动的。这种反抗外国帝国主义的感情和愤怒的爆发在

某种意义上是固有的爱国主义的表现。这一看法

A. 否定了农民反帝爱国运动的作用 B. 忽视了当时阶级矛盾的客观存在

C. 主要强调清政府在运动中的作用 D. 对义和团运动的认识较为客观

30. 1924年8月,孙中山指出:“现在一般青年学者信仰马克思主义,一讲到社会主义,便主张用马克思的办法来解决中国社会经济问题,但是我们今日师马克思之意则可,用马克思之法则不可”。这反映出当时国民党

A. 试图消除与中国共产党的分歧 B. 丧失了领导国民革命的主导地位

C. 注重借鉴科学社会主义的精神 D. 逃避现实希求在革命中得到认可

31.据1927年6月的调查,全国有五个省(粤、湘、鄂、赣、豫)成立了省级农民协会,全国农会会员总数约 940 万,分布在 17个省区。全国主要省区农会会员数量状况如下表所示。

主要省区农会会员数量状况(单位:万)

省份 湖南 湖北 广东 陕西 江西 河南

数量 451 250 70 70 38 24

当时中国社会的这一状况

A. 为工农武装割据奠定了基础 B. 体现了土地革命的成果

C. 巩固并扩大了革命统一战线 D. 得益于民族工业的发展

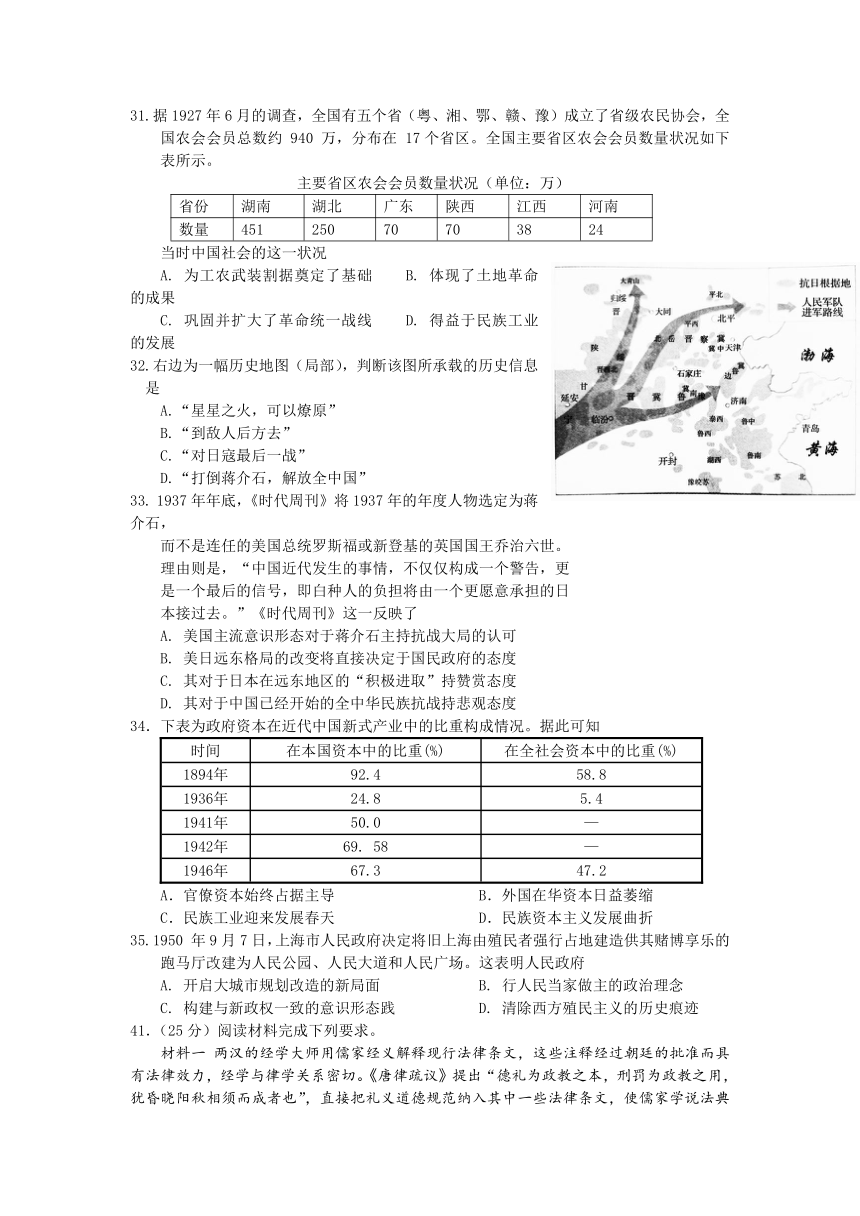

32.右边为一幅历史地图(局部),判断该图所承载的历史信息是

A.“星星之火,可以燎原”

B.“到敌人后方去”

C.“对日寇最后一战”

D.“打倒蒋介石,解放全中国”

33. 1937年年底,《时代周刊》将1937年的年度人物选定为蒋介石,

而不是连任的美国总统罗斯福或新登基的英国国王乔治六世。

理由则是,“中国近代发生的事情,不仅仅构成一个警告,更

是一个最后的信号,即白种人的负担将由一个更愿意承担的日

本接过去。”《时代周刊》这一反映了

A. 美国主流意识形态对于蒋介石主持抗战大局的认可

B. 美日远东格局的改变将直接决定于国民政府的态度

C. 其对于日本在远东地区的“积极进取”持赞赏态度

D. 其对于中国已经开始的全中华民族抗战持悲观态度

34.下表为政府资本在近代中国新式产业中的比重构成情况。据此可知

时间 在本国资本中的比重(%) 在全社会资本中的比重(%)

1894年 92.4 58.8

1936年 24.8 5.4

1941年 50.0 —

1942年 69. 58 —

1946年 67.3 47.2

A.官僚资本始终占据主导 B.外国在华资本日益萎缩

C.民族工业迎来发展春天 D.民族资本主义发展曲折

35.1950 年9月7日,上海市人民政府决定将旧上海由殖民者强行占地建造供其赌博享乐的跑马厅改建为人民公园、人民大道和人民广场。这表明人民政府

A. 开启大城市规划改造的新局面 B. 行人民当家做主的政治理念

C. 构建与新政权一致的意识形态践 D. 清除西方殖民主义的历史痕迹

41.(25分)阅读材料完成下列要求。

材料一 两汉的经学大师用儒家经义解释现行法律条文,这些注释经过朝廷的批准而具有法律效力,经学与律学关系密切。《唐律疏议》提出“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”,直接把礼义道德规范纳入其中一些法律条文,使儒家学说法典化。明朝朱元璋“明礼以导民,定律以绳顽”。让民间推荐年高德劭之人向民众宣读并讲解《大诰》《大明律》等,使民众知法畏法,不敢犯法;各地还普遍设立了“旌善亭”,以为表彰劝善之用。最终得以教化大行,秩序安定。 ——据陈鹏生主编《中国法制通史》等

(1)根据材料一,概括中国古代法律制度的特点,结合所学知识指出其历史作用。(10分)

材料二 中国近代思想家梁启超在批判继承中国传统法律文化的基础上,吸收借鉴西方资产阶级法治思想,以“宪法为依据,国会为基础,司法独立为根本”构筑成其理想中的“法治大厦”。梁启超指出,要实行法治,首先必须制定一部完善的宪法以为法治前提,否则法治将成为无源之水,无本之末……启超认为,民权是立宪的基础,立宪又可以保障民权。唯有兴民权,才能建成真正意义上的法治国家。梁启超不仅是司法独立思想的积极倡导者,而且是司法独立原则的积极实践者。他认为,司法独立是立宪国的第一条件。

——据范忠信《认识法学家梁启超》

(2)根据材料二并结合所学知识,说明梁启超法治思想的进步之处。(6分)

材料三 从1950年开始,根据《共同纲领》的规定,中央人民政府先后制定了婚姻法、土地改革法、工会法、惩治反革命条例、惩治贪污条例、选举法等法律法令。据统计,从1949年到1966年“文革”前,中央人民政府、全国人大及其常委会共同制定法律、法令、决议及法律问题的决定127件。

十一届三中全会后,全国人大先后通过了中外合资经营企业法、经济合同法、商标法等几部重要法律。1982年宪法颁布后,通过了涉外经济合同法、反不正当竟争法、公司法、消费者权益保护法等。此后,全国人大先后将“国家实行社会主义市场经济”、“私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分”、“实行依法治国,建设社会主义法治国家”、国家尊重和保障人权”、“公民的合法的私有财产不受侵犯”等写入宪法。

——摘编自许安标《新中国70年立法的成就与经验》

(3)阅读材料三,概括指出建国初期和改革开放时期我国立法的侧重点有何变化。并分析改革开放时期立法的积极意义。(9分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 李鸿章将鸦片战争以来的中国局势形容为“数千年未有之变局”;1888年,康有为在《上清帝第一书》中指出:“近者洋人智学之兴,器艺之奇,地利之辟,日新月异:今海外略地已竞,合而伺我,真非常之变局也……臣谓变法,则治可立待也”;吕思勉先生认为:“自西力东侵,中国人遭遇旷古未有的变局……且将数千年来的君主专制政体,一举而加以颠覆。自五口通商,我国民感觉时局的严重,奋起而图改革,至此不过70年,而有如此的大成就,其成功,亦不可谓之不速了”。 ——摘编自李鸿章《筹议海防折》、吕思勉《中国通史》等

围绕材料中“未有的变局”,结合中国近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

45.(15分)【历史—选修1:历史上重大改革回眸】 教育改革是王安石变法的重要内容之一。阅读材料,回答下列问题。

材料一 北宋学校教育在兵连祸结中早已破坏殆尽, 朝廷此时又无力兴学设教。要解决人才匮乏问题,政府必须广泛开设学校,改变官学衰败局面。北宋在农业、手工业、商业方面取得了前无古人的巨大成就,也要求教育既培养精通儒学的文官,又要求培养各种职业所需要的实用型人才。灿烂而丰富的文化成就为教育提供了丰富资源和养料,而汉唐以来的官学教育基本上都是满门经文的太学教育,这与蓬勃发展的宋代社会不相匹配。

材料二 北宋太学内容改革改变 了汉唐以来满门经文的单一格局,形成了以儒家经典为主兼及文史、治事等内容的新格局。北宋太学采用宋代著名教育家胡瑗在苏州、湖州讲学时的“苏湖教法”,使学生由索然无味到耳目一新。北宋太学改革后要求教师必须具备良好的道德品质、广博的文化知识。唐代太学限招五品以下子弟入学,而北宋太学只要是八品以下子弟及庶人之俊异者就可以入学,较广泛地向中小官僚和一般平民子弟敞开了求学的大门。

一—以 上材料摘编自周路宽《北宋太学教育改革研究》

(1)根据材料一,概括北宋太学教育改革的背景。(6分) .

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳北宋太学教育改革涉及的主要方面并分析其影响。(9分)

46.(15分)【历史一选修4:中外历史人物评说】

材料 景祐五年(1038)十月,党项族首领元昊称帝建大夏国。此后,宋夏血战数年,宋军每战必败。康定元年(1040)五月,范仲淹为陕西经略、安抚、招讨副使。八月,延州(今陕西延安)北面全被西夏荡平。范仲淹自请兼知延州。他淘汰老弱,分部训练士兵;修复城寨,招还流民垦荒,募商贾贸易。同时上书朝廷,主张坚壁清野,进行持久防御战。但未被朝廷采纳。康定二年、三年,好水川(今宁夏隆德东)之战、定川寨(今固原西北)之战,宋军皆败,折兵万余。庆历二年(1042)十一月,仁宗采纳范仲淹建议,复置陕西路安抚、经略、招讨使,范仲淹等人一方面筑寨,加固边城:另一方面选将练兵,招募善于骑射的当地百姓以补充军队,又招还流民兴垦营田。范仲淹还以朝廷名义犒赏羌族各部,与之签订条约,严明赏罚,蕃部纷纷归附宋朝。庆历四年(1044)五月,庆历和议成,元昊削去帝号对宋称臣。 ——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括范仲淹戍边西北的时代背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评述范仲淹的戍边策略。(9分)

三、历史:

24—25BA 26—30BBCDC 31—35ABDDC

41.(25分)阅读材料完成下列要求。

(1)特点:将儒家思想渗透到法律条文中;礼法并用;以德辅法(重视德治);法律制度具有延续性。(6分,任答3点)

作用:推动儒家学说法典化;规范人们行为,稳定了社会秩序;加强了中央集权,维护了封建统治。(4分,任答2点)

(2)进步:制定宪法作为法治的前提(反对人治);注重保障人民权利(兴民权);实行司法独立。(6分)

(3)变化:从侧重政治立法到重视经济立法与健全法律体系。(2分)

意义: 我国立法适应以经济建设为中心的国家发展需要,使国家和社会生活各方面实现了有法可依;完善了社会主义法律体系;为中国特色社会主义现代化建设保驾护航;促进了社会主义法治建设;保障了人民群众的利益;促进国家治理体系和治理能力的现代化(任答三点即得7分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

示例:中国从农耕文明向工业文明转型是前所未有的变局。(2分)

阐述:中国从夏商周以来,是农耕文明的社会。经济上自然经济占主导地位,政治上等级制度森严,思想上儒家思想长期据主流地位。鸦片战争后,出现了由农耕文明向工业文明转型的前所未有的变局。

鸦片战争后,中国受到近代西方资本主义代议制度的影响。1911年,革命党人发动了辛亥革命,1912年,建立了中华民国,结束了两千多年的君主专制制度,颁布了中华民国临时约法;鸦片战争后,西方近代工业经济传入中国,冲击了自然经济并使之开始解体,中国逐渐使用机器化大生产,开始了由农耕经济向工业经济的转型;鸦片战争后,随着民主、自由、平等、法制等启蒙思想的传入,中国民众经历了数次思想启蒙,民主、自由、平等、法制观念渐入人心;这些可谓是中国旷古未有之变局。(8分)

总之,鸦片战争以来,中国在政治、经济、思想等方面向工业文明转变,这是中国数千年未有的大变局。(2分)

(提示:考生若从科技、外交等方面说明“未有之变局”亦可。)

45.(15分)【历史—选修1:历史上重大改革回眸】 教育改革是王安石变法的重要内容之一。阅读材料,回答下列问题。

(1)背景:人才的匮乏;社会发展要求多元化人才:汉唐以经文为主的太学教育不适应社会发展需要。(6分)

(2)方面:教授内容、教学方法、教师素养、教育对象。(任三点6分)

影响:培养实用型人才,有利于社会进步;革新教法,有利于提高教学质量;强调师德师能,有利于人才培养;扩大了受教育面,相对保障了社会公平;有利于扩大统治基础。(任三点3分)

46.(15分)【历史一选修4:中外历史人物评说】

(1)宋重文轻武,军备废弛;周边少数民族强势;宋夏矛盾尖锐;宋战略失误,屡战屡败。(6分)

(2)策略:坚持持久防御战,营田固城、选将练兵;怀柔周边少数民族,对夏和议。(4分)

评述:加强了宋朝的防御力量,减少战争伤亡和物资消耗;促进了民族团结;维护了宋朝的统治。(5分)

文综历史试题

24. 春秋前期,列国主要政务官和军队高级长官均由世袭的卿大夫充当,三家分晋以后,“贵为列侯者,不令在相位;自将军以上,不为近大夫(卿大夫)”。这一变化说明当时

A. 分封制度已经瓦解 B. 官僚制度正在形成 C. 血缘和政治相分离 D. 专制皇权大大加强

25. 孔子把“仁”说成是“至德”,而把“孝悌”“忠信”“礼”等都从属于“仁”的原则之下。以“亲亲”为出发点,认为孝梯是“仁”的根本,又由血亲之爱推及开大。孟子提出“仁义礼智”“孝悌忠信”“父子有亲、君臣有义,夫妇有别、长幼有序,朋友有信”。这些均反映出

A. 儒家思想与宗法制相糅合 B. 儒家用仁政掩盖等级秩序

C. 儒家统一信仰和社会规范 D. 儒家用礼义道德遏制人欲

26. 下表为不同文献对唐宋时期江南经济的记述。据此可知,唐宋时期

记述 出处

“至于长安宝货药肆,成丰衍于南方之物。” 唐·高彦休《唐阙史》

“天下无江淮,不能以足用;江准无天下,自可以为国。” 北宋·李觏《寄上富枢密书》

“大江之东,南至五岭……舟车南北,日夜灌输京师者,居天下十之六七。” 北宋·沈括《扬州重修平山堂记》

A. 经济重心的南移已完成 B. 江南地区社会经济影响力提升

C. 长安出现严重物质匮乏 D. 江淮地区已成为全国经济重心

27. 南宋出现相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》、《劝学文》、《劝农文》、《谕俗文》等,这些读物劝导民众遵循长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念。这主要说明

A. 理学成为社会主流思想 B. 理学思想逐步走向世俗化

C. 政府保障平民受教权利 D. 商品经济推动了理学发展

28. 右图是1843~1858年中国生丝出口数量统计示意图。该图反映出当时的中国

A. 外商企业大量涌入

B. 洋务工业取得成效

C. 自然经济逐渐解体

D. 民族资本主义产生

29. 有学者认为,义和团运动的兴起是由反动的满族朝廷、顽

固的保守派官僚和士绅,以及无知和迷信的民众联合力量

所推动的。这种反抗外国帝国主义的感情和愤怒的爆发在

某种意义上是固有的爱国主义的表现。这一看法

A. 否定了农民反帝爱国运动的作用 B. 忽视了当时阶级矛盾的客观存在

C. 主要强调清政府在运动中的作用 D. 对义和团运动的认识较为客观

30. 1924年8月,孙中山指出:“现在一般青年学者信仰马克思主义,一讲到社会主义,便主张用马克思的办法来解决中国社会经济问题,但是我们今日师马克思之意则可,用马克思之法则不可”。这反映出当时国民党

A. 试图消除与中国共产党的分歧 B. 丧失了领导国民革命的主导地位

C. 注重借鉴科学社会主义的精神 D. 逃避现实希求在革命中得到认可

31.据1927年6月的调查,全国有五个省(粤、湘、鄂、赣、豫)成立了省级农民协会,全国农会会员总数约 940 万,分布在 17个省区。全国主要省区农会会员数量状况如下表所示。

主要省区农会会员数量状况(单位:万)

省份 湖南 湖北 广东 陕西 江西 河南

数量 451 250 70 70 38 24

当时中国社会的这一状况

A. 为工农武装割据奠定了基础 B. 体现了土地革命的成果

C. 巩固并扩大了革命统一战线 D. 得益于民族工业的发展

32.右边为一幅历史地图(局部),判断该图所承载的历史信息是

A.“星星之火,可以燎原”

B.“到敌人后方去”

C.“对日寇最后一战”

D.“打倒蒋介石,解放全中国”

33. 1937年年底,《时代周刊》将1937年的年度人物选定为蒋介石,

而不是连任的美国总统罗斯福或新登基的英国国王乔治六世。

理由则是,“中国近代发生的事情,不仅仅构成一个警告,更

是一个最后的信号,即白种人的负担将由一个更愿意承担的日

本接过去。”《时代周刊》这一反映了

A. 美国主流意识形态对于蒋介石主持抗战大局的认可

B. 美日远东格局的改变将直接决定于国民政府的态度

C. 其对于日本在远东地区的“积极进取”持赞赏态度

D. 其对于中国已经开始的全中华民族抗战持悲观态度

34.下表为政府资本在近代中国新式产业中的比重构成情况。据此可知

时间 在本国资本中的比重(%) 在全社会资本中的比重(%)

1894年 92.4 58.8

1936年 24.8 5.4

1941年 50.0 —

1942年 69. 58 —

1946年 67.3 47.2

A.官僚资本始终占据主导 B.外国在华资本日益萎缩

C.民族工业迎来发展春天 D.民族资本主义发展曲折

35.1950 年9月7日,上海市人民政府决定将旧上海由殖民者强行占地建造供其赌博享乐的跑马厅改建为人民公园、人民大道和人民广场。这表明人民政府

A. 开启大城市规划改造的新局面 B. 行人民当家做主的政治理念

C. 构建与新政权一致的意识形态践 D. 清除西方殖民主义的历史痕迹

41.(25分)阅读材料完成下列要求。

材料一 两汉的经学大师用儒家经义解释现行法律条文,这些注释经过朝廷的批准而具有法律效力,经学与律学关系密切。《唐律疏议》提出“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”,直接把礼义道德规范纳入其中一些法律条文,使儒家学说法典化。明朝朱元璋“明礼以导民,定律以绳顽”。让民间推荐年高德劭之人向民众宣读并讲解《大诰》《大明律》等,使民众知法畏法,不敢犯法;各地还普遍设立了“旌善亭”,以为表彰劝善之用。最终得以教化大行,秩序安定。 ——据陈鹏生主编《中国法制通史》等

(1)根据材料一,概括中国古代法律制度的特点,结合所学知识指出其历史作用。(10分)

材料二 中国近代思想家梁启超在批判继承中国传统法律文化的基础上,吸收借鉴西方资产阶级法治思想,以“宪法为依据,国会为基础,司法独立为根本”构筑成其理想中的“法治大厦”。梁启超指出,要实行法治,首先必须制定一部完善的宪法以为法治前提,否则法治将成为无源之水,无本之末……启超认为,民权是立宪的基础,立宪又可以保障民权。唯有兴民权,才能建成真正意义上的法治国家。梁启超不仅是司法独立思想的积极倡导者,而且是司法独立原则的积极实践者。他认为,司法独立是立宪国的第一条件。

——据范忠信《认识法学家梁启超》

(2)根据材料二并结合所学知识,说明梁启超法治思想的进步之处。(6分)

材料三 从1950年开始,根据《共同纲领》的规定,中央人民政府先后制定了婚姻法、土地改革法、工会法、惩治反革命条例、惩治贪污条例、选举法等法律法令。据统计,从1949年到1966年“文革”前,中央人民政府、全国人大及其常委会共同制定法律、法令、决议及法律问题的决定127件。

十一届三中全会后,全国人大先后通过了中外合资经营企业法、经济合同法、商标法等几部重要法律。1982年宪法颁布后,通过了涉外经济合同法、反不正当竟争法、公司法、消费者权益保护法等。此后,全国人大先后将“国家实行社会主义市场经济”、“私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分”、“实行依法治国,建设社会主义法治国家”、国家尊重和保障人权”、“公民的合法的私有财产不受侵犯”等写入宪法。

——摘编自许安标《新中国70年立法的成就与经验》

(3)阅读材料三,概括指出建国初期和改革开放时期我国立法的侧重点有何变化。并分析改革开放时期立法的积极意义。(9分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 李鸿章将鸦片战争以来的中国局势形容为“数千年未有之变局”;1888年,康有为在《上清帝第一书》中指出:“近者洋人智学之兴,器艺之奇,地利之辟,日新月异:今海外略地已竞,合而伺我,真非常之变局也……臣谓变法,则治可立待也”;吕思勉先生认为:“自西力东侵,中国人遭遇旷古未有的变局……且将数千年来的君主专制政体,一举而加以颠覆。自五口通商,我国民感觉时局的严重,奋起而图改革,至此不过70年,而有如此的大成就,其成功,亦不可谓之不速了”。 ——摘编自李鸿章《筹议海防折》、吕思勉《中国通史》等

围绕材料中“未有的变局”,结合中国近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

45.(15分)【历史—选修1:历史上重大改革回眸】 教育改革是王安石变法的重要内容之一。阅读材料,回答下列问题。

材料一 北宋学校教育在兵连祸结中早已破坏殆尽, 朝廷此时又无力兴学设教。要解决人才匮乏问题,政府必须广泛开设学校,改变官学衰败局面。北宋在农业、手工业、商业方面取得了前无古人的巨大成就,也要求教育既培养精通儒学的文官,又要求培养各种职业所需要的实用型人才。灿烂而丰富的文化成就为教育提供了丰富资源和养料,而汉唐以来的官学教育基本上都是满门经文的太学教育,这与蓬勃发展的宋代社会不相匹配。

材料二 北宋太学内容改革改变 了汉唐以来满门经文的单一格局,形成了以儒家经典为主兼及文史、治事等内容的新格局。北宋太学采用宋代著名教育家胡瑗在苏州、湖州讲学时的“苏湖教法”,使学生由索然无味到耳目一新。北宋太学改革后要求教师必须具备良好的道德品质、广博的文化知识。唐代太学限招五品以下子弟入学,而北宋太学只要是八品以下子弟及庶人之俊异者就可以入学,较广泛地向中小官僚和一般平民子弟敞开了求学的大门。

一—以 上材料摘编自周路宽《北宋太学教育改革研究》

(1)根据材料一,概括北宋太学教育改革的背景。(6分) .

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳北宋太学教育改革涉及的主要方面并分析其影响。(9分)

46.(15分)【历史一选修4:中外历史人物评说】

材料 景祐五年(1038)十月,党项族首领元昊称帝建大夏国。此后,宋夏血战数年,宋军每战必败。康定元年(1040)五月,范仲淹为陕西经略、安抚、招讨副使。八月,延州(今陕西延安)北面全被西夏荡平。范仲淹自请兼知延州。他淘汰老弱,分部训练士兵;修复城寨,招还流民垦荒,募商贾贸易。同时上书朝廷,主张坚壁清野,进行持久防御战。但未被朝廷采纳。康定二年、三年,好水川(今宁夏隆德东)之战、定川寨(今固原西北)之战,宋军皆败,折兵万余。庆历二年(1042)十一月,仁宗采纳范仲淹建议,复置陕西路安抚、经略、招讨使,范仲淹等人一方面筑寨,加固边城:另一方面选将练兵,招募善于骑射的当地百姓以补充军队,又招还流民兴垦营田。范仲淹还以朝廷名义犒赏羌族各部,与之签订条约,严明赏罚,蕃部纷纷归附宋朝。庆历四年(1044)五月,庆历和议成,元昊削去帝号对宋称臣。 ——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括范仲淹戍边西北的时代背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评述范仲淹的戍边策略。(9分)

三、历史:

24—25BA 26—30BBCDC 31—35ABDDC

41.(25分)阅读材料完成下列要求。

(1)特点:将儒家思想渗透到法律条文中;礼法并用;以德辅法(重视德治);法律制度具有延续性。(6分,任答3点)

作用:推动儒家学说法典化;规范人们行为,稳定了社会秩序;加强了中央集权,维护了封建统治。(4分,任答2点)

(2)进步:制定宪法作为法治的前提(反对人治);注重保障人民权利(兴民权);实行司法独立。(6分)

(3)变化:从侧重政治立法到重视经济立法与健全法律体系。(2分)

意义: 我国立法适应以经济建设为中心的国家发展需要,使国家和社会生活各方面实现了有法可依;完善了社会主义法律体系;为中国特色社会主义现代化建设保驾护航;促进了社会主义法治建设;保障了人民群众的利益;促进国家治理体系和治理能力的现代化(任答三点即得7分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

示例:中国从农耕文明向工业文明转型是前所未有的变局。(2分)

阐述:中国从夏商周以来,是农耕文明的社会。经济上自然经济占主导地位,政治上等级制度森严,思想上儒家思想长期据主流地位。鸦片战争后,出现了由农耕文明向工业文明转型的前所未有的变局。

鸦片战争后,中国受到近代西方资本主义代议制度的影响。1911年,革命党人发动了辛亥革命,1912年,建立了中华民国,结束了两千多年的君主专制制度,颁布了中华民国临时约法;鸦片战争后,西方近代工业经济传入中国,冲击了自然经济并使之开始解体,中国逐渐使用机器化大生产,开始了由农耕经济向工业经济的转型;鸦片战争后,随着民主、自由、平等、法制等启蒙思想的传入,中国民众经历了数次思想启蒙,民主、自由、平等、法制观念渐入人心;这些可谓是中国旷古未有之变局。(8分)

总之,鸦片战争以来,中国在政治、经济、思想等方面向工业文明转变,这是中国数千年未有的大变局。(2分)

(提示:考生若从科技、外交等方面说明“未有之变局”亦可。)

45.(15分)【历史—选修1:历史上重大改革回眸】 教育改革是王安石变法的重要内容之一。阅读材料,回答下列问题。

(1)背景:人才的匮乏;社会发展要求多元化人才:汉唐以经文为主的太学教育不适应社会发展需要。(6分)

(2)方面:教授内容、教学方法、教师素养、教育对象。(任三点6分)

影响:培养实用型人才,有利于社会进步;革新教法,有利于提高教学质量;强调师德师能,有利于人才培养;扩大了受教育面,相对保障了社会公平;有利于扩大统治基础。(任三点3分)

46.(15分)【历史一选修4:中外历史人物评说】

(1)宋重文轻武,军备废弛;周边少数民族强势;宋夏矛盾尖锐;宋战略失误,屡战屡败。(6分)

(2)策略:坚持持久防御战,营田固城、选将练兵;怀柔周边少数民族,对夏和议。(4分)

评述:加强了宋朝的防御力量,减少战争伤亡和物资消耗;促进了民族团结;维护了宋朝的统治。(5分)

同课章节目录