天津市滨海新区汉沽第六中学2020-2021学年高一上学期12月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 天津市滨海新区汉沽第六中学2020-2021学年高一上学期12月月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 76.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-12-30 21:50:38 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

汉沽六中20—21学年度第一学期 高一年级

历史学科 12月月考试卷

一、单项选择题:(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1.先秦著作《山海经·海内经》记载:“后稷(后稷是古代周族始祖)播百谷。稷之孙曰叔均,始作牛耕。”从考古发现来看,在河南、山西、江苏、浙江、上海、广西、内蒙古、吉林等省市出土了商周时期的石犁。这说明( )

A.历史记述的正误需要考古发现佐证

B.文献资料不能作为一手史料

C.商周时期我国就出现了铁犁牛耕

D.我国使用牛耕技术的历史久远

2.中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。这些说法体现的是( )

A.家族和睦 B.等级秩序

C.贵族世袭 D.宗法观念

3.商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”、“求年”、“有足雨”的内容。这反映了当时( )

A.农业生产已是重要的经济活动

B.农业的收成与祭祀活动密切相关

C.巫师是农业生产的重要组织者

D.自然环境恶化影响农业生产

4.有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”这表明( )

A.官僚体制成为当时社会的主宰

B.素养不同的人享有同等的国家管理权

C.以分封制构架国家垂直管理地方形式

D.国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

5.有学者认为,自中国古代进入文明社会,先后出现了“方国联盟”等三种政治统治模式。据此,与右图匹配的正确选项是( )

A.郡县制度、封邦建国 B.行省制度、封邦建国

C.行省制度、郡县制度 D.封邦建国、郡县制度

6.春秋战国时期,诸子百家“蜂出并作,各引一端”,形成了“百家争鸣”的局面。对促成这一时期文化繁荣的原因概括全面的是( )

A.社会大变革 B.经济的发展

C.政治剧变 D.统治阶级的提倡

7.水利是农业的命脉。有一项水利工程闻名于世,使成都平原变成千里沃野,历苍黄风雨,惠泽中华民族两千余载,堪称世界水利工程的典范。这一水利工程是( )

A.灵渠 B.都江堰 C.郑国渠 D.白渠

8.战国时期,孟子将儒家“仁”的观念升华为“仁政”学说,提出( )

A.重义轻利 B.民贵君轻 C.天人感应 D.正心诚意

9.有学者援引“漠然无为而无不为也,澹然无治而无不治也”以总结汉初统治思想。据此判断,汉初统治者吸收了先秦时期( )

A.法家思想 B.道家思想 C.墨家思想 D.儒家思想

10.据史料记载,隋亡4年后,太原的官仓还存放着10多万匹布帛,贮藏的粮食可供当地几万军队吃上10年。长安的储备物资,直到隋亡20年后仍在使用。这说明隋朝

A.北方仍然是全国的经济中心 B.社会经济得到较大发展

C.社会财富都集中到国家手中 D.贫富分化加剧导致灭亡

11.秦灭六国后,秦王赢政兼采古史及传说中的“三皇”、“五帝”之名而称“皇帝”,其首要目的是

A.宣扬托古改制 B.承袭华夏传统

C.突出个人功业 D.标榜君权神授

12.《史记·陈涉世家》记载,陈胜在发动起义时说:“天下苦秦久矣。” 其表现有( )

①战乱频仍 ②民族矛盾尖锐 ③刑罚严酷 ④土地兼并严重

①② B.①③ C.②④ D.③④

13.近代学者王仲麟说:“中国历史上实际的大一统,直到此时才得以正式实现,这的确是政治上一大改革”。 “政治上一大改革”指的是( )

A.西周实行分封制 B.秦朝建立中央集权制度

C.西汉“罢黜百家,独尊儒术” D.唐朝实行三省六部制

14.假如有一名秦朝高官,他每天工作非常繁忙,除了整理大臣奏章外,还对一些违法乱纪的官员进行暗访、调查。这位高官应是

A.太尉 B.廷尉 C.丞相 D.御史大夫

15.公元前127年,汉武帝规定:诸侯王死后,嫡长子继承王位,其他诸子都在王国范围内分到封地,作为侯国。这一规定( )

A.强化了汉初的郡国并行体制 B.进一步加强了中央集权

C.巩固了刘姓宗室的血缘亲情 D.增强了地方封国的实力

16.公元前115年,桑弘羊提出“均输”方案,规定:凡各地应贡物品,一律改折为当地出产的物品抵充,然后将该贡物运往需要的地区出售。后来,西汉政府又于京师设平准机构,贱时买进物资,贵时卖出。上述措施( )

A.增加了政府的收入 B.加重了农民赋税负担

C.旨在限制商业发展 D.消除了各地经济差异

17.考古发现了不少西汉纸,如西汉初期的甘肃放马滩纸、西汉中期的陕西灞桥纸和甘肃悬泉纸、西汉晚期的甘肃旱滩坡纸等。《后汉书》则记载蔡伦“用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸”。对此解释最合理的是( )

A.蔡伦改进造纸术不可信 B.造纸术的发明不晚于西汉

C.纸是西汉主要书写用品 D.造纸术应是由西向东传播

18.司马睿(晋元帝)从东渡到登基,主要依赖了王导、王敦兄弟的大力支持。在此期间,王导联合南北士族,运筹帷幄,政由己出,王敦则总掌兵权,专任征伐。这说明当时

A.外戚独揽国家大权 B门阀政治制约皇权

C.中央集权受到削弱 D.国家处于四分五裂

19.“玄西游”和“鉴真东渡”备受后人称颂,其最根本的原因是

A.不畏艰难的精神 B.有高深的佛教学识

C.研究和弘扬佛学的执着追求 D.促进中外文化交流

20.民族关系是社会安定团结的基础,民族融合是中国历史发展的主流。以下史实符合这一主流的是

①孝文帝实行汉化政策 ②修建万里长城 ③文成公主、松赞干布联姻

A.①②③ B. ① ② C.②③ D.①③

21.唐太宗之所以被北方各族尊称为“天可汗”,主要是因为

A.强大的军事 B.开明的民族政策

C.唐太宗本人具备“天可汗”的素质 D.唐朝是世界的中心

22.下列对三国鼎立局面形成的评价,符合历史发展趋势的一项是

A.局部统一,为大一统创造了条件

B.战乱频繁,严重破坏了社会经济

C.政权割据,形成了国家分裂局面

D.破坏了民族关系,不利于民族融合

23.下面有关“贞观之治”出现原因的叙述,不正确的一项是

A.唐太宗吸收隋亡的教训,轻摇薄赋,减轻人民负担

B.唐太宗注意任用贤才和虚心纳谏

C.皇帝要勤于政事,大臣要廉洁奉公

D.人口大幅度增长

24.东晋南朝诗人的作品在唐代成为模仿的对象。下列唐代诗人中,与东晋陶渊明诗歌风格相近的是

A.陈子昂 B.岑参 C.王维 D.李白

25.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A. 国家统一使南茶开始北运 B. 南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升 D. 南方经济水平已超越北方

26.唐太宗时期,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,按制度规定其运作程序是(

A.尚书省→中书省一门下省→工部 B.中书省→门下省→尚书省→工部

C.门下省→中书省→尚书省→工部 D.尚书省一门下省→中书省→工部

27.中国古代赋税制度的一大转变是改变以人丁为主的赋税制度,而“唯以资产为宗,

不以丁身为本”。这一转变发生在( )

A.西周时期 B. 北魏时期 C. 唐朝初期 D.唐朝中期

28.唐朝规定每丁每年要服摇役20天,如不能服役,则按日计算,每天交绢3尺或布3.75尺,代替摇役,这叫输庸代役。输庸代役

A.使农民负担暴增 B.有利于保证农业生产时间

C.简化了税收名目 D.解决了政府的财政问题

29.在《唐朝河西节度使张议潮统军出行图》中,描绘的是唐朝敦煌地区最高统治者张议潮接受唐朝廷敕封为河西节度使后,统军出行的浩大场面。下列与图片历史信息相关的是

A.节度使在政治上享有较大的自主权 B.节度使镇守边关,享受超官秩的仪仗

C.节度使接受敕封,加强了君主专制 D.藩镇势力强大,严重削弱了中央集权

30.隋朝修建的大运河,有力地加强了南北经济文化的联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期

A.人工运河修建技术领先世界 B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移完成 D.交通建设促进国家统一稳定

二、材料解析题(本大题共2小题,第31题20分,第32题20分,共40分。)

31.阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 (周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——《史记·周本纪》

材料二 三年,(周)幽王嬖爱褒姒。褒姒生子伯服,幽王欲废太子。太子母申侯女,而为后。后幽王得褒姒,爱之,欲废申后,并去太子宜臼,以褒姒为后,以伯服为太子。周太史伯阳读史记(当时各国记载的历史皆称史记)曰:“周亡矣。”

——《史记·周本纪》

材料三 商鞅是著名法家,坚持变法,富国强兵,故“商鞅虽死,而秦卒行其法”。对商鞅变法的评价,主要观点有:“商君之法,使民务本而力农”;“然其民见刑而不见德,知利而不知义”(苏轼《商君功罪》);商鞅相秦“残伤民以峻刑”,违背了“得人者兴”、“恃德者昌”等治国要领(司马迁《商君列传》)。

——据《中国古代史》改编

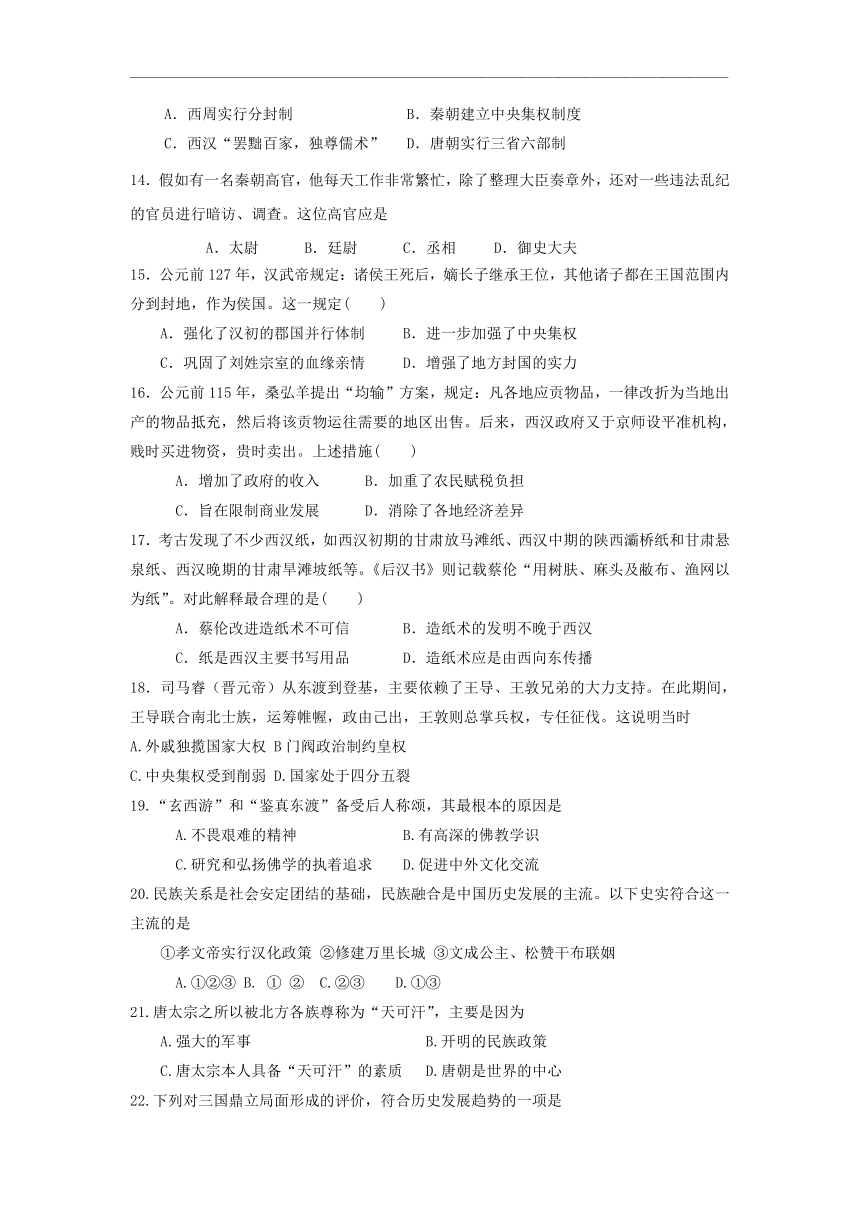

材料四 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

中央集权与四大基本制度

请回答:

(1)结合所学知识,指出“周人统治的机制”是什么?(2分)根据材料一,西周分封的对象主要有哪几类?(3分)

(2)根据材料二并结合西周时期的政治制度,分析周太史发出“周亡矣”的感叹的原因。(3分)

(3)据材料三,指出商鞅变法的指导思想(2分),并简析该理论在历史上的作用。(2分)

(4)根据材料四并结合所学知识,简析图中每项制度是如何加强中央集权的。(8分)

32.阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 初,唐因隋制,以….中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相。其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名。

——欧阳修《新唐书》卷四六

材料二 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

—— 严耕望《唐代文化约论》

材料三 唐无论社会、经济、选举、交通等,较之西汉,其繁杂程度又何止十倍!旧体制不足以取新社会,于是政务决策则由丞相一人转为中书门下两省合议,谨慎大政之决策在此行政过程中,宰臣与君主有俱不可得而专擅。论者徒就君相权力表面之分划而谓唐制为汉制之退步,恐未得设立制度之真情。

——据孙国栋《唐宋史论丛》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐初的中央官制(3分),概述其组织形式(6分)。

(2)根据材料二、三,分析唐代官僚机制运行方式的利弊。(8分)

(3)综合上述材料,归纳影响中国古代官僚体制的主要因素。(3分)

汉沽六中20—21学年度第一学期 高一年级

历史学科 12月月考试卷 答案

一、单项选择题:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 D D A D D A B B B B C D B D B

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A B B D D B A D C C B D B D D

二、材料解析题:

31.答案:

(1)机制:分封制和宗法制。 先代贵族;功臣;王族。

(2)周幽王的行为破坏了嫡长子继承制,进而影响分封制,动摇西周统治。

(3)思想:法家思想。

作用:对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,都起到了重大作用。

郡县制度:地方官吏由中央任免,实现了中央对地方政权直接有效的控制;

尊儒制度:儒家思想成为正统思想,为加强中央集权奠定了思想基础;

科举制度:把选拔人才和任免官吏的权力收归中央,为中央集权扩大了统治基础;国有专营制度:有效控制国家重要资源,扩大了中央财政收入,加强了中央集权的经济基础。

【答案】

(1)官制:三省六部制。

形式:三省为最高政务机构,中书省草拟诏书,门下省审核,尚书省执行,三省长官皆为宰相;作为行政机构的尚书省下设六部,分管具体事务:,初创于隋朝的三省六部制,经唐朝的继承和发展,运作过程更趋规范化、程序化。

(2)利处:众多宰相集体议事,分工明确,提高行政效率;三省互相牵制,削弱相权,加强皇权。这一制度若严格执行,皇权仍会受到一定限制,因而唐代皇帝尚无绝对的专制独裁之权。

弊端:各部门之间互相推语、责难,影响了政府的效能。

(3)因素:君权与相权的矛盾;原有体制的弊端;社会发展,政事增多。

汉沽六中20—21学年度第一学期 高一年级

历史学科 12月月考试卷

一、单项选择题:(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1.先秦著作《山海经·海内经》记载:“后稷(后稷是古代周族始祖)播百谷。稷之孙曰叔均,始作牛耕。”从考古发现来看,在河南、山西、江苏、浙江、上海、广西、内蒙古、吉林等省市出土了商周时期的石犁。这说明( )

A.历史记述的正误需要考古发现佐证

B.文献资料不能作为一手史料

C.商周时期我国就出现了铁犁牛耕

D.我国使用牛耕技术的历史久远

2.中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。这些说法体现的是( )

A.家族和睦 B.等级秩序

C.贵族世袭 D.宗法观念

3.商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”、“求年”、“有足雨”的内容。这反映了当时( )

A.农业生产已是重要的经济活动

B.农业的收成与祭祀活动密切相关

C.巫师是农业生产的重要组织者

D.自然环境恶化影响农业生产

4.有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”这表明( )

A.官僚体制成为当时社会的主宰

B.素养不同的人享有同等的国家管理权

C.以分封制构架国家垂直管理地方形式

D.国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

5.有学者认为,自中国古代进入文明社会,先后出现了“方国联盟”等三种政治统治模式。据此,与右图匹配的正确选项是( )

A.郡县制度、封邦建国 B.行省制度、封邦建国

C.行省制度、郡县制度 D.封邦建国、郡县制度

6.春秋战国时期,诸子百家“蜂出并作,各引一端”,形成了“百家争鸣”的局面。对促成这一时期文化繁荣的原因概括全面的是( )

A.社会大变革 B.经济的发展

C.政治剧变 D.统治阶级的提倡

7.水利是农业的命脉。有一项水利工程闻名于世,使成都平原变成千里沃野,历苍黄风雨,惠泽中华民族两千余载,堪称世界水利工程的典范。这一水利工程是( )

A.灵渠 B.都江堰 C.郑国渠 D.白渠

8.战国时期,孟子将儒家“仁”的观念升华为“仁政”学说,提出( )

A.重义轻利 B.民贵君轻 C.天人感应 D.正心诚意

9.有学者援引“漠然无为而无不为也,澹然无治而无不治也”以总结汉初统治思想。据此判断,汉初统治者吸收了先秦时期( )

A.法家思想 B.道家思想 C.墨家思想 D.儒家思想

10.据史料记载,隋亡4年后,太原的官仓还存放着10多万匹布帛,贮藏的粮食可供当地几万军队吃上10年。长安的储备物资,直到隋亡20年后仍在使用。这说明隋朝

A.北方仍然是全国的经济中心 B.社会经济得到较大发展

C.社会财富都集中到国家手中 D.贫富分化加剧导致灭亡

11.秦灭六国后,秦王赢政兼采古史及传说中的“三皇”、“五帝”之名而称“皇帝”,其首要目的是

A.宣扬托古改制 B.承袭华夏传统

C.突出个人功业 D.标榜君权神授

12.《史记·陈涉世家》记载,陈胜在发动起义时说:“天下苦秦久矣。” 其表现有( )

①战乱频仍 ②民族矛盾尖锐 ③刑罚严酷 ④土地兼并严重

①② B.①③ C.②④ D.③④

13.近代学者王仲麟说:“中国历史上实际的大一统,直到此时才得以正式实现,这的确是政治上一大改革”。 “政治上一大改革”指的是( )

A.西周实行分封制 B.秦朝建立中央集权制度

C.西汉“罢黜百家,独尊儒术” D.唐朝实行三省六部制

14.假如有一名秦朝高官,他每天工作非常繁忙,除了整理大臣奏章外,还对一些违法乱纪的官员进行暗访、调查。这位高官应是

A.太尉 B.廷尉 C.丞相 D.御史大夫

15.公元前127年,汉武帝规定:诸侯王死后,嫡长子继承王位,其他诸子都在王国范围内分到封地,作为侯国。这一规定( )

A.强化了汉初的郡国并行体制 B.进一步加强了中央集权

C.巩固了刘姓宗室的血缘亲情 D.增强了地方封国的实力

16.公元前115年,桑弘羊提出“均输”方案,规定:凡各地应贡物品,一律改折为当地出产的物品抵充,然后将该贡物运往需要的地区出售。后来,西汉政府又于京师设平准机构,贱时买进物资,贵时卖出。上述措施( )

A.增加了政府的收入 B.加重了农民赋税负担

C.旨在限制商业发展 D.消除了各地经济差异

17.考古发现了不少西汉纸,如西汉初期的甘肃放马滩纸、西汉中期的陕西灞桥纸和甘肃悬泉纸、西汉晚期的甘肃旱滩坡纸等。《后汉书》则记载蔡伦“用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸”。对此解释最合理的是( )

A.蔡伦改进造纸术不可信 B.造纸术的发明不晚于西汉

C.纸是西汉主要书写用品 D.造纸术应是由西向东传播

18.司马睿(晋元帝)从东渡到登基,主要依赖了王导、王敦兄弟的大力支持。在此期间,王导联合南北士族,运筹帷幄,政由己出,王敦则总掌兵权,专任征伐。这说明当时

A.外戚独揽国家大权 B门阀政治制约皇权

C.中央集权受到削弱 D.国家处于四分五裂

19.“玄西游”和“鉴真东渡”备受后人称颂,其最根本的原因是

A.不畏艰难的精神 B.有高深的佛教学识

C.研究和弘扬佛学的执着追求 D.促进中外文化交流

20.民族关系是社会安定团结的基础,民族融合是中国历史发展的主流。以下史实符合这一主流的是

①孝文帝实行汉化政策 ②修建万里长城 ③文成公主、松赞干布联姻

A.①②③ B. ① ② C.②③ D.①③

21.唐太宗之所以被北方各族尊称为“天可汗”,主要是因为

A.强大的军事 B.开明的民族政策

C.唐太宗本人具备“天可汗”的素质 D.唐朝是世界的中心

22.下列对三国鼎立局面形成的评价,符合历史发展趋势的一项是

A.局部统一,为大一统创造了条件

B.战乱频繁,严重破坏了社会经济

C.政权割据,形成了国家分裂局面

D.破坏了民族关系,不利于民族融合

23.下面有关“贞观之治”出现原因的叙述,不正确的一项是

A.唐太宗吸收隋亡的教训,轻摇薄赋,减轻人民负担

B.唐太宗注意任用贤才和虚心纳谏

C.皇帝要勤于政事,大臣要廉洁奉公

D.人口大幅度增长

24.东晋南朝诗人的作品在唐代成为模仿的对象。下列唐代诗人中,与东晋陶渊明诗歌风格相近的是

A.陈子昂 B.岑参 C.王维 D.李白

25.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A. 国家统一使南茶开始北运 B. 南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升 D. 南方经济水平已超越北方

26.唐太宗时期,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,按制度规定其运作程序是(

A.尚书省→中书省一门下省→工部 B.中书省→门下省→尚书省→工部

C.门下省→中书省→尚书省→工部 D.尚书省一门下省→中书省→工部

27.中国古代赋税制度的一大转变是改变以人丁为主的赋税制度,而“唯以资产为宗,

不以丁身为本”。这一转变发生在( )

A.西周时期 B. 北魏时期 C. 唐朝初期 D.唐朝中期

28.唐朝规定每丁每年要服摇役20天,如不能服役,则按日计算,每天交绢3尺或布3.75尺,代替摇役,这叫输庸代役。输庸代役

A.使农民负担暴增 B.有利于保证农业生产时间

C.简化了税收名目 D.解决了政府的财政问题

29.在《唐朝河西节度使张议潮统军出行图》中,描绘的是唐朝敦煌地区最高统治者张议潮接受唐朝廷敕封为河西节度使后,统军出行的浩大场面。下列与图片历史信息相关的是

A.节度使在政治上享有较大的自主权 B.节度使镇守边关,享受超官秩的仪仗

C.节度使接受敕封,加强了君主专制 D.藩镇势力强大,严重削弱了中央集权

30.隋朝修建的大运河,有力地加强了南北经济文化的联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期

A.人工运河修建技术领先世界 B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移完成 D.交通建设促进国家统一稳定

二、材料解析题(本大题共2小题,第31题20分,第32题20分,共40分。)

31.阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 (周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——《史记·周本纪》

材料二 三年,(周)幽王嬖爱褒姒。褒姒生子伯服,幽王欲废太子。太子母申侯女,而为后。后幽王得褒姒,爱之,欲废申后,并去太子宜臼,以褒姒为后,以伯服为太子。周太史伯阳读史记(当时各国记载的历史皆称史记)曰:“周亡矣。”

——《史记·周本纪》

材料三 商鞅是著名法家,坚持变法,富国强兵,故“商鞅虽死,而秦卒行其法”。对商鞅变法的评价,主要观点有:“商君之法,使民务本而力农”;“然其民见刑而不见德,知利而不知义”(苏轼《商君功罪》);商鞅相秦“残伤民以峻刑”,违背了“得人者兴”、“恃德者昌”等治国要领(司马迁《商君列传》)。

——据《中国古代史》改编

材料四 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

中央集权与四大基本制度

请回答:

(1)结合所学知识,指出“周人统治的机制”是什么?(2分)根据材料一,西周分封的对象主要有哪几类?(3分)

(2)根据材料二并结合西周时期的政治制度,分析周太史发出“周亡矣”的感叹的原因。(3分)

(3)据材料三,指出商鞅变法的指导思想(2分),并简析该理论在历史上的作用。(2分)

(4)根据材料四并结合所学知识,简析图中每项制度是如何加强中央集权的。(8分)

32.阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 初,唐因隋制,以….中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相。其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名。

——欧阳修《新唐书》卷四六

材料二 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

—— 严耕望《唐代文化约论》

材料三 唐无论社会、经济、选举、交通等,较之西汉,其繁杂程度又何止十倍!旧体制不足以取新社会,于是政务决策则由丞相一人转为中书门下两省合议,谨慎大政之决策在此行政过程中,宰臣与君主有俱不可得而专擅。论者徒就君相权力表面之分划而谓唐制为汉制之退步,恐未得设立制度之真情。

——据孙国栋《唐宋史论丛》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐初的中央官制(3分),概述其组织形式(6分)。

(2)根据材料二、三,分析唐代官僚机制运行方式的利弊。(8分)

(3)综合上述材料,归纳影响中国古代官僚体制的主要因素。(3分)

汉沽六中20—21学年度第一学期 高一年级

历史学科 12月月考试卷 答案

一、单项选择题:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 D D A D D A B B B B C D B D B

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A B B D D B A D C C B D B D D

二、材料解析题:

31.答案:

(1)机制:分封制和宗法制。 先代贵族;功臣;王族。

(2)周幽王的行为破坏了嫡长子继承制,进而影响分封制,动摇西周统治。

(3)思想:法家思想。

作用:对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,都起到了重大作用。

郡县制度:地方官吏由中央任免,实现了中央对地方政权直接有效的控制;

尊儒制度:儒家思想成为正统思想,为加强中央集权奠定了思想基础;

科举制度:把选拔人才和任免官吏的权力收归中央,为中央集权扩大了统治基础;国有专营制度:有效控制国家重要资源,扩大了中央财政收入,加强了中央集权的经济基础。

【答案】

(1)官制:三省六部制。

形式:三省为最高政务机构,中书省草拟诏书,门下省审核,尚书省执行,三省长官皆为宰相;作为行政机构的尚书省下设六部,分管具体事务:,初创于隋朝的三省六部制,经唐朝的继承和发展,运作过程更趋规范化、程序化。

(2)利处:众多宰相集体议事,分工明确,提高行政效率;三省互相牵制,削弱相权,加强皇权。这一制度若严格执行,皇权仍会受到一定限制,因而唐代皇帝尚无绝对的专制独裁之权。

弊端:各部门之间互相推语、责难,影响了政府的效能。

(3)因素:君权与相权的矛盾;原有体制的弊端;社会发展,政事增多。

同课章节目录