中考语文复习专题 文体知识梳理 课件(51张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考语文复习专题 文体知识梳理 课件(51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

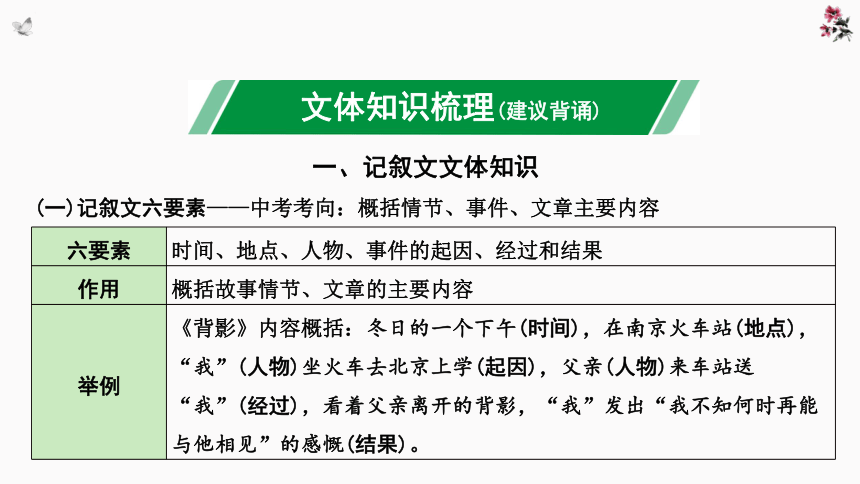

一、记叙文文体知识

(一)记叙文六要素——中考考向:概括情节、事件、文章主要内容

文体知识梳理(建议背诵)

六要素

时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果

作用

概括故事情节、文章的主要内容

举例

《背影》内容概括:冬日的一个下午(时间),在南京火车站(地点),“我”(人物)坐火车去北京上学(起因),父亲(人物)来车站送“我”(经过),看着父亲离开的背影,“我”发出“我不知何时再能与他相见”的感慨(结果)。

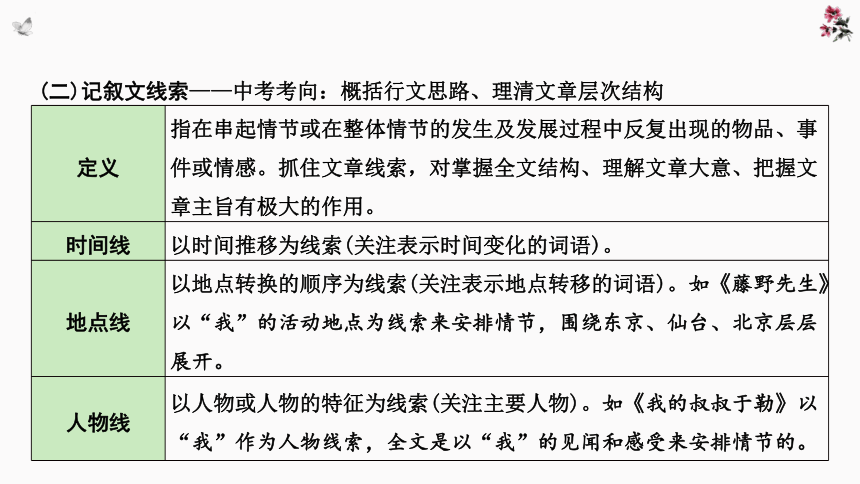

(二)记叙文线索——中考考向:概括行文思路、理清文章层次结构

定义

指在串起情节或在整体情节的发生及发展过程中反复出现的物品、事件或情感。抓住文章线索,对掌握全文结构、理解文章大意、把握文章主旨有极大的作用。

时间线

以时间推移为线索(关注表示时间变化的词语)。

地点线

以地点转换的顺序为线索(关注表示地点转移的词语)。如《藤野先生》以“我”的活动地点为线索来安排情节,围绕东京、仙台、北京层层展开。

人物线

以人物或人物的特征为线索(关注主要人物)。如《我的叔叔于勒》以“我”作为人物线索,全文是以“我”的见闻和感受来安排情节的。

实物线

以某一个具体(或某种象征意义)的实物为线索。如《灯笼》以“灯笼”为线索,从不同方面叙述了灯笼的重要意义。

事件发展变化线

(明线)

以事件的发展变化为线索(关注事件变化发展的过程,按“起因—经过—结果”或“开端—发展—高潮—结局”的思路)。如2019安徽《访梅》中,以“舅爷画画”为线索,记叙了我们为舅爷寻找最美的东西,无果,舅爷趁此机会告诉我们白色是最美的色彩的故事。

情感发展变化线

(暗线)

以情感的发展变化为线索(关注体现人物心理或情感的词语),这种感情可以是直线的,也可以是曲线的。如《阿长与〈山海经〉》以“我”对阿长的情感变化(憎恶、讨厌——敬重、爱戴)为线索。

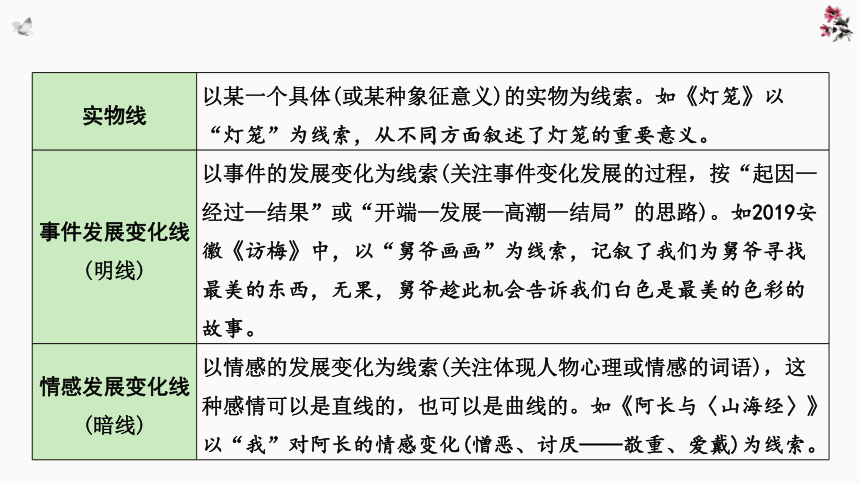

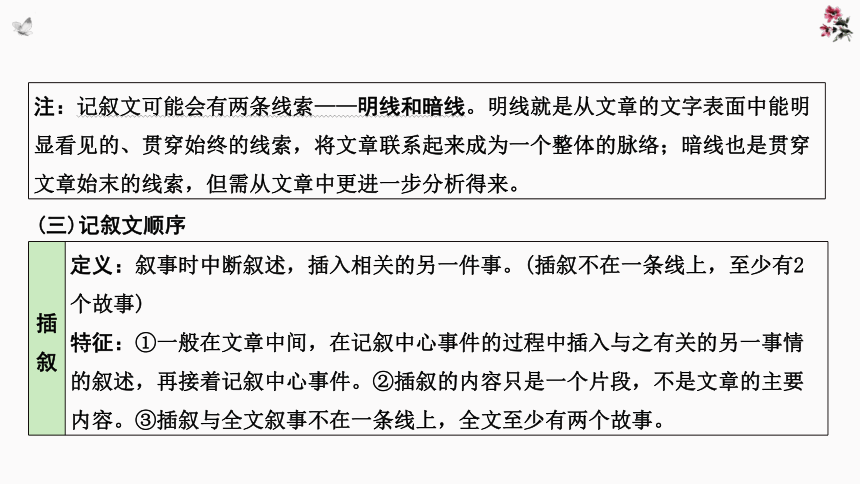

注:记叙文可能会有两条线索——明线和暗线。明线就是从文章的文字表面中能明显看见的、贯穿始终的线索,将文章联系起来成为一个整体的脉络;暗线也是贯穿文章始末的线索,但需从文章中更进一步分析得来。

(三)记叙文顺序

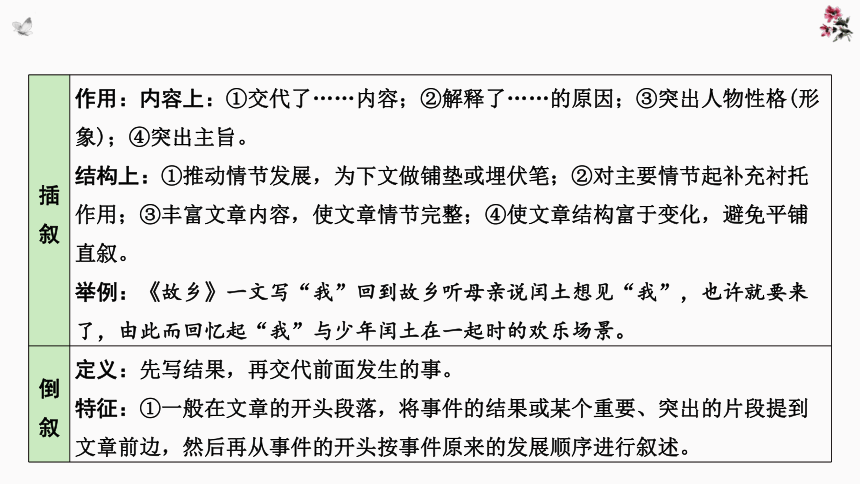

插叙

定义:叙事时中断叙述,插入相关的另一件事。(插叙不在一条线上,至少有2个故事)

特征:①一般在文章中间,在记叙中心事件的过程中插入与之有关的另一事情的叙述,再接着记叙中心事件。②插叙的内容只是一个片段,不是文章的主要内容。③插叙与全文叙事不在一条线上,全文至少有两个故事。

插叙

作用:内容上:①交代了……内容;②解释了……的原因;③突出人物性格(形象);④突出主旨。

结构上:①推动情节发展,为下文做铺垫或埋伏笔;②对主要情节起补充衬托作用;③丰富文章内容,使文章情节完整;④使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

举例:《故乡》一文写“我”回到故乡听母亲说闰土想见“我”,也许就要来了,由此而回忆起“我”与少年闰土在一起时的欢乐场景。

倒叙

定义:先写结果,再交代前面发生的事。

特征:①一般在文章的开头段落,将事件的结果或某个重要、突出的片段提到文章前边,然后再从事件的开头按事件原来的发展顺序进行叙述。

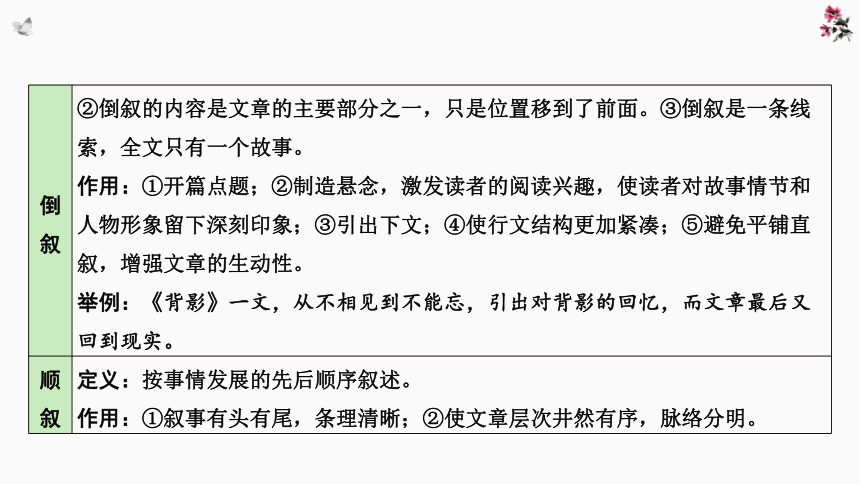

倒叙

②倒叙的内容是文章的主要部分之一,只是位置移到了前面。③倒叙是一条线索,全文只有一个故事。

作用:①开篇点题;②制造悬念,激发读者的阅读兴趣,使读者对故事情节和人物形象留下深刻印象;③引出下文;④使行文结构更加紧凑;⑤避免平铺直叙,增强文章的生动性。

举例:《背影》一文,从不相见到不能忘,引出对背影的回忆,而文章最后又回到现实。

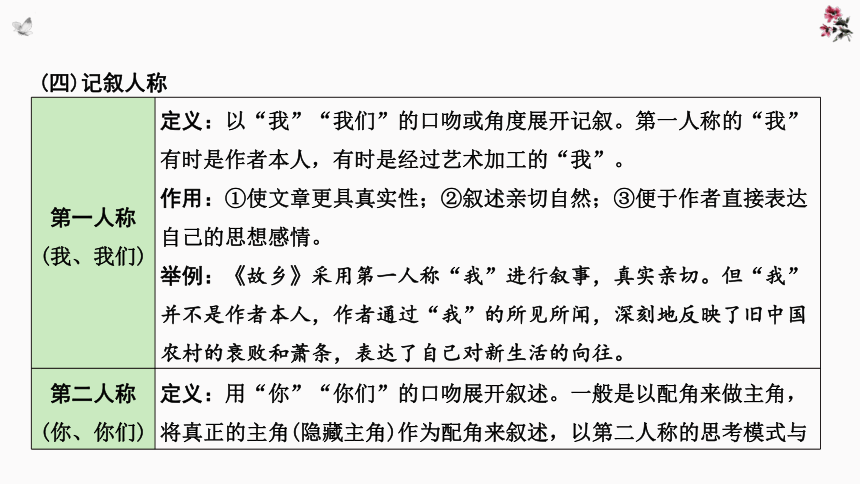

顺叙

定义:按事情发展的先后顺序叙述。

作用:①叙事有头有尾,条理清晰;②使文章层次井然有序,脉络分明。

顺叙

举例:《紫藤萝瀑布》一文,作者从见到紫藤萝写起,由远至近,并由此引出人生感悟:面对眼前的紫色花海,原先的悲痛也化为宁静。

注:有的文章是多种叙述方式同时使用的。如《驿路梨花》,从整体结构看,全文以“我”和老余的行踪为线索,按照一晚一早所见所闻的时间顺序展开叙述,采用的是顺叙;其中瑶族老人打猎迷路、夜宿茅屋、解放军盖小屋、梨花姐妹照管小茅屋又是插叙;从小茅屋建造和维护的过程来看,文章采用的是倒叙。

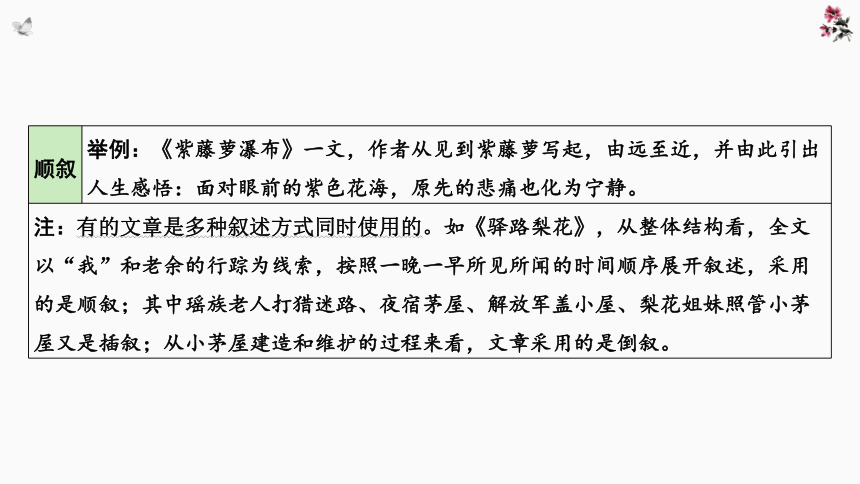

(四)记叙人称

第一人称

(我、我们)

定义:以“我”“我们”的口吻或角度展开记叙。第一人称的“我”有时是作者本人,有时是经过艺术加工的“我”。

作用:①使文章更具真实性;②叙述亲切自然;③便于作者直接表达自己的思想感情。

举例:《故乡》采用第一人称“我”进行叙事,真实亲切。但“我”并不是作者本人,作者通过“我”的所见所闻,深刻地反映了旧中国农村的衰败和萧条,表达了自己对新生活的向往。

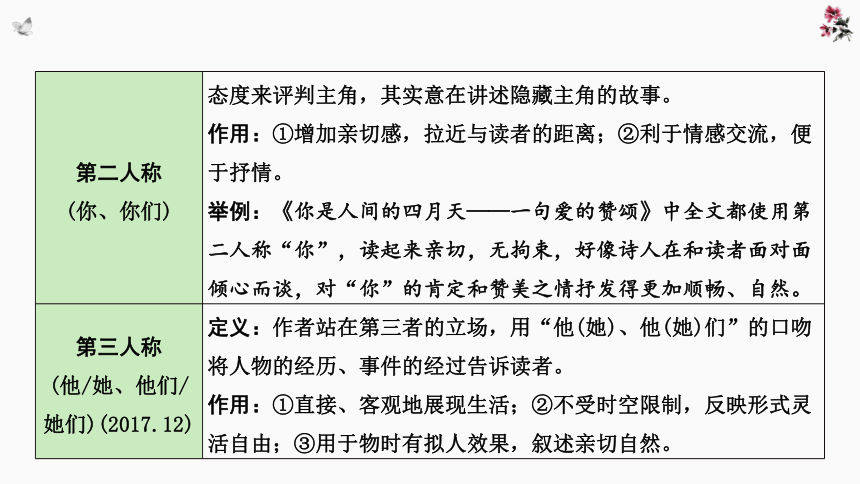

第二人称

(你、你们)

定义:用“你”“你们”的口吻展开叙述。一般是以配角来做主角,将真正的主角(隐藏主角)作为配角来叙述,以第二人称的思考模式与

第二人称

(你、你们)

态度来评判主角,其实意在讲述隐藏主角的故事。

作用:①增加亲切感,拉近与读者的距离;②利于情感交流,便于抒情。

举例:《你是人间的四月天——一句爱的赞颂》中全文都使用第二人称“你”,读起来亲切,无拘束,好像诗人在和读者面对面倾心而谈,对“你”的肯定和赞美之情抒发得更加顺畅、自然。

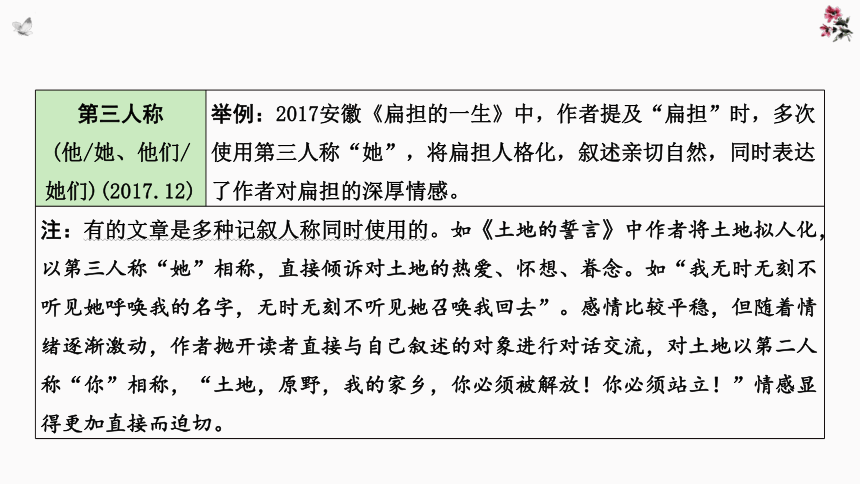

第三人称

(他/她、他们/她们)(2017.12)

定义:作者站在第三者的立场,用“他(她)、他(她)们”的口吻将人物的经历、事件的经过告诉读者。

作用:①直接、客观地展现生活;②不受时空限制,反映形式灵活自由;③用于物时有拟人效果,叙述亲切自然。

第三人称

(他/她、他们/她们)(2017.12)

举例:2017安徽《扁担的一生》中,作者提及“扁担”时,多次使用第三人称“她”,将扁担人格化,叙述亲切自然,同时表达了作者对扁担的深厚情感。

注:有的文章是多种记叙人称同时使用的。如《土地的誓言》中作者将土地拟人化,以第三人称“她”相称,直接倾诉对土地的热爱、怀想、眷念。如“我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去”。感情比较平稳,但随着情绪逐渐激动,作者抛开读者直接与自己叙述的对象进行对话交流,对土地以第二人称“你”相称,“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”情感显得更加直接而迫切。

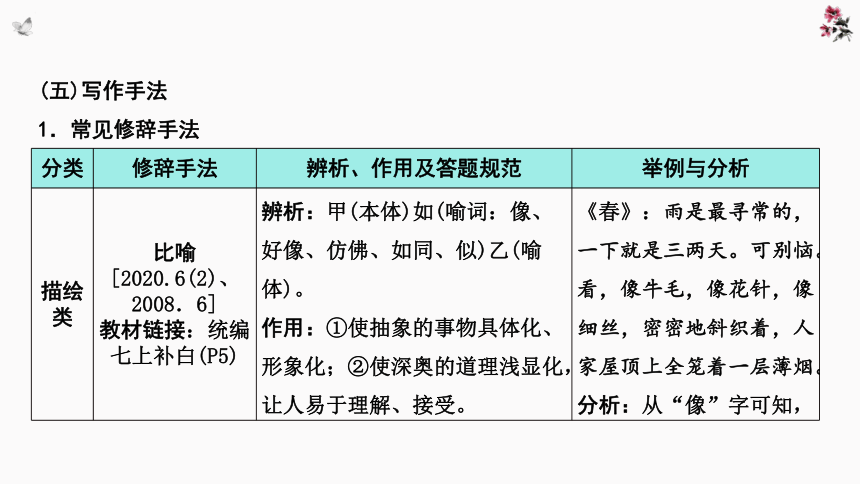

(五)写作手法

1.常见修辞手法

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

比喻

[2020.6(2)、2008.6]

教材链接:统编七上补白(P5)

辨析:甲(本体)如(喻词:像、好像、仿佛、如同、似)乙(喻体)。

作用:①使抽象的事物具体化、形象化;②使深奥的道理浅显化,让人易于理解、接受。

《春》:雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。分析:从“像”字可知,

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

比喻

[2020.6(2)、2008.6]

教材链接:统编七上补白(P5)

答题规范:运用比喻的修辞手法,将……比作……,生动形象地描绘了……的情景(特点),表现(抒发、烘托)了人物……的心情(为下文情节发展做铺垫)。

该句运用了比喻的修辞手法,把雨比作牛毛、花针、细丝,生动形象地写出了雨的细密,表达了作者对细雨、春天的喜爱之情。

比拟

[2018.11(1)]

教材链接:统编

七上补白(P9)

拟人

(2013.12、

2009.7、

2008.6)

辨析:把物当作人来写。

作用:①将物人格化,描写形象;②表意丰

1. 《济南的冬天》:这一圈小山在冬天特别可爱,好像是把济南放在一个小摇篮里,他们全安静不动

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

比拟

[2018.11(1)]

教材链接:统编

七上补白(P9)

拟人

(2013.12、

2009.7、

2008.6)

富,表达生动而有趣。

答题规范:运用拟人的修辞手法,把……拟人化,形象生动地描写了……的情景(特点),抒发了……的情感。

地低声地说:“你们放心吧,这儿准保暖和。”

分析:运用拟人的修辞手法,赋予小山人的情态,把小山写得很温情,生动有趣,个性化更明显。

2.《故乡》:我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出

拟物

辨析:①把人当作物

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

比拟

[2018.11(1)]

教材链接:统编

七上补白(P9)

拟物

来写;②把甲物当作乙物来写。

了八岁的侄儿宏儿。

分析:运用比拟的手法,“飞”字赋予人以物的形态、动作,把宏儿写成小鸟儿,形象生动地写出了宏儿的稚气与可爱。

夸张

[2018.11(1)]

教材链接:

辨析:对事物的形象、特征、作用、程度等做扩大或缩小描写。

2018安徽:那个暑假,天刚擦黑,晚饭吃了一半,

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

统编

八上补白(P42)

作用:①烘托气氛、加强渲染;②引起联想效果,给读者鲜明、强烈的印象;③突出人物心情。

答题规范:运用夸张的修辞手法,突出(生动形象地)表现了……的心情(情感)/强调了……的特点。

我的心就飞出去了。

分析:极尽夸张的手法,将“我”的心情夸大,生动形象地写出了“我”想出去玩游戏的急切心情。

结构类

排比

[2018.11(2)、

2013.12]

辨析:三个或三个以上结构和句式类似、意义相关或相同的短语或句子。

2019安徽《访梅》:你们总是寻那大红大绿,可红得多了,使你烦躁,绿得

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

结构类

排比

[2018.11(2)、

2013.12]

教材链接:统编

七下补白(P40)

作用:①句式整齐,增强气势;②便于抒情,感情强烈。

答题规范:运用排比的修辞手法,句式整齐,节奏感强,有力地写出了……的特点,抒发了……的情感。

多了,使你沉郁,黄得多了,使你感伤。

分析:三个句式相同的句子并列呈现,构成排比,句式整齐,写出了多用大红大绿色彩的缺点。

反复

[2018.11(2)、

2013.12]

辨析:同一个词语或句子反复出现。

作用:①多次强调,给人留下深

《安塞腰鼓》中“好一个安塞腰鼓”多次出现,形成一唱三叹、回环往复的

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

结构类

反复

[2018.11(2)、

2013.12]

刻的印象;②抒情强烈,富有感染力;③回环往复,充满语言美。

答题规范:运用反复的修辞手法,突出表现……的特点,突出了……的情感。

气势,推动情节的发展和情绪的高涨,抒发了作者对安塞腰鼓的赞美之情。

对偶

辨析:结构相同,字数相等,上下两句词性相对、意思相近或相反。

《说和做——记闻一多先生言行片段》:他,是口的巨人。他,是行的高标。

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

结构类

对偶

作用:①句式整齐,结构一致;②形式优美,音韵和谐;③增强语言的节奏感、韵律美,使文章节奏鲜明。

答题规范:运用对偶的修辞手法,突出表现了……的特点,强调了……的感情。

分析:这两句都是主谓宾结构,字数也相等,句中“口”和“行”、“巨人”和“高标”词性相对,句子意义相近。读起来朗朗上口,铿锵有力,更加表现出作者对闻一多先生的高度赞扬。

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

表达类

反问

辨析:用疑问的形式来表达确定的意思,不需要回答。

作用:①态度鲜明;②加强语气,抒情强烈。

答题规范:运用反问的修辞手法,加强了语气,突出(强调)了……的特点。

《白杨礼赞》:难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?

分析:用副词“难道”和否定词“不”反问,表现了作者对象征北方的农民的白杨的赞美,同时加强了语气。

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

表达类

设问

辨析:为突出所说的内容,把它用问话的形式表现出来,自问自答。

作用:①自问自答,引人注意;②启发思考。

答题规范:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

《最后一次讲演》:特务们,你们想想,你们还有几天?你们完了,快完了!

分析:运用设问的修辞手法,表现了作者的慷慨激昂、正义凛然和对特务强烈的憎恶之情。

2.表达方式

叙述

对人物的经历和事件的发展变化过程以及场景、空间的转换所作的叙说和交代,使读者形成整体印象。[中考真题多以叙述为主,其中插叙、倒叙常重点考查,相关知识详见“(三)记叙文顺序”]

描写

用形象生动的语言对人物、事件、环境的形态特征进行描绘,使读者对描写的对象留下真切、具体的感受和印象。

作用:突出描写对象的特征和意义,生动形象。

注:描写是最常考的表达方式,根据描写对象可分为“人物描写”和“环境描写”;根据描写角度可分为“正面描写(直接描写)”和“侧面描写(间接描写)”。

说明

直接说明事物的形状、性质、成因、功用等。

作用:把抽象的事物或道理说得清楚明白,让人易于理解和接受。

议论

穿插在叙述、描写或说明的过程中,直接表达作者对某人、某事的某种态度或观点。

作用:揭示所写内容的意义,深化文章主题思想,突出中心。

抒情

文章中抒发感受、表露感情的一种表达方法。有直接抒情和间接抒情两种。作用:突出感情,增强感染力,引起共鸣。

3.常见的描写方法

(1)按描写对象分

类别

特点及作用

举例及分析

人物描写

动作描写

[2020.6(1)、

2019.7(1)、

2015.13]

特点:对人物个性化的行为、动作的描写。

作用:①交代人物的身份、地位;②反映人物心理活动的进程;③表现人物的性格特征;④推动情节的发展。

2019安徽《访梅》:舅爷拣着一块石头坐下,眯缝了那双眼睛,左看看,右看看,看远又看近。

分析:动作描写(或神态描写),写出了舅爷作画前的用心、专注和反复斟酌。

神态描写

[2019.7(1)、

2015.13]

特点:对人的面部表情进行刻画。

作用:更加凸显人物个性,刻画人物心理,给读者以真实感,使人物形象栩栩如生,使文章内容生动形象。

类别

特点及作用

举例及分析

人物描写

语言描写

(2012.12)

特点:对人物的独白、对话或几个人物谈话的具体描写。

作用:言为心声,表现人物的性格特点,使人物形象丰满鲜活。

《刘姥姥进大观园》:刘姥姥便站起身来,高声说道:“老刘,老刘,食量大如牛:吃个老母猪,不抬头!”

分析:通过对刘姥姥的语言描写,塑造出一个幽默、滑稽的喜剧形象。

类别

特点及作用

举例及分析

人物描写

心理描写

[2020.6(1)]

特点:对人物的心理活动(内心感受、意向、愿望、思索、思想斗争……)的描写。

作用:揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的情感。

《走一步,再走一步》:我往下看,感到阵阵晕眩;一股无名的力量好像正在逼迫我掉下去。我紧贴在一块岩石上,感觉天旋地转。

分析:通过对“我”的心理描写,表现了“我”在面对悬崖时的恐惧心理。

类别

特点及作用

举例及分析

人物描写

肖像描写

(外貌描写)

[2020.6(1)]

特点:对人物身材、容貌、服饰、姿态等的描写。

作用:以“形”传“神”,刻画人物的性格特征,反映人物的内心世界。

《老王》:他面色死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。

分析:运用肖像描写,刻画出老王病入膏肓的样子。

答题规范:运用了外貌/肖像(语言、心理、动作、神态)描写,(生动形象地)写出了……的情形,表现了人物……的心理,刻画了……(人物形象)。

类别

特点及作用

举例及分析

环境描写

自然环境描写

特点:对自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、气候、时间等的描写。

作用:①表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②推动情节发展;③渲染气氛;④烘托人物形象(或人物情感);⑤深化主题。

《散步》:这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树枝上的嫩芽儿也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……

分析:通过自然环境描写,表现春天生机勃勃的景象。

类别

特点及作用

举例及分析

环境描写

社会环境描写

特点:对社会背景、时代氛围、地域风貌的描写。

作用:①交代对人物、时间起作用的历史情况或现实环境(作品的时代背景);②渲染……的环境气氛,衬托人物心情;③推动情节发展,深化主题。

《变色龙》:四下里一片沉静。广场上一个人也没有。商店和饭馆的门无精打采地敞着……门口连一个乞丐也没有。

分析:属于社会环境描写,真实地再现出沙皇统治的社会下一片萧条败落的景象,反映出19世纪80年代俄国社会阴森可怖的黑暗面貌。

(2)按描写角度分

正面描写

(直接描写)(2011.12)

特点:用生动形象的语言,直接描写人物或事物本身呈现的特征。

作用:写出(或表现)了人物或事物……的特点(如:人物的性格、心理、情感等)。

侧面描写

(间接描写)(2011.12)

特点:通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,使其鲜明突出。

作用:①使人物或事件更加突出;②使主题更加深刻含蓄。

细节描写

特点:对人物、景物、事件等表现对象进行细微而具体地刻画。也就是说,只有那些于微小之处表现事物特征或情感态度,能够给予读者深刻印象的描写才可称为细节描写。

作用:表现人物性格、烘托人物心情、推进故事情节、深化作品主题、创设环境氛围。

4.常用的表现手法

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

前后照应

(首尾呼应)

(2014.8)

定义:开头和结尾在内容上有着极密切的关系,对同一情况作出解释、说明、交代。作用:使文章浑然一体,情节完整、结构严谨、中心突出。

答题规范:……与……相互照应,为下文……情节做铺垫,使情节完整,结构严谨,中心突出。

《紫藤萝瀑布》的首段“我不由得停住了脚步”和结尾段“在这浅紫色的光辉和浅紫色的芳香中,我不觉加快了脚步”首尾呼应,使文章浑然一体。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

衬托

(侧面烘托)

(2009.6)

定义:为了突出主要事物的特征,用类似的事物(正衬),或反面的、有差别的事物作陪衬(反衬)。

作用:①特点鲜明,矛盾突出,形成强烈的反差;②突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等;③增强文章的表现力。

答题规范:突出表现主要人物或事物的性格或特点等,增强文章的表现力。

《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无理挑衅来反衬藤野先生毫无民族偏见、正直热忱的高尚品质。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

烘托

定义:通过侧面描写,使所要表现的事物鲜明突出。

答题规范:把表现对象……的心理,放在一个……的环境里,更好地表现了人物的内心世界,增强了文章的表现力。

《孤独之旅》中大量的环境描写对人物起到了很好的烘托作用,富有韵味的语言营造了诗一般的氛围。

对比

定义:把两种相反的事物或一种事物相对立的两面作比较。

作用:①突出被表现事物的本质特征,增强文章的艺术效果和感染力,给读者留下

《变色龙》中的奥楚蔑洛夫在刚得知狗咬人之事时,一个公正廉洁、执法严明的警察形象似乎呼之欲出,

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

对比

鲜明而深刻的印象;②衬托、突出主体事物的特点,强调作者要表达的情感,增强语气,使意义更明显。

答题规范:运用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,让读者很自然地从对比中感觉到……的变化(或说优劣好坏),从而鲜明地表现或突出事物的特点,更好地表现了文章的主题。

与之后的“多变”形成鲜明的对比,产生了极大的讽刺效果。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

铺垫

定义:①对起陪衬作用的部分往往大肆渲染,唯恐读者看不见,是“显性”的;②铺垫所使用的笔墨往往较多,可谓浓墨重彩。

作用:加强故事情节之间的因果关系和完整性,使情节更具合理性。

《皇帝的新装》中第一段极力描述皇帝如何喜爱新衣服,这就交代了他被两个装成织工的骗子所骗,最后光着身子举行游行大典的原因,为故事的发展做铺垫。

伏笔

定义:通常只是一两笔,点到为止,比较隐蔽,是“隐性”的,即埋下伏笔。

《猫》中,写第一只猫忽然消瘦,预示其生病和死亡;

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

伏笔

作用:使内容前后照应,情节严丝合缝。答题规范:交代含蓄,使文章内容前后照应,情节严丝合缝。

写第二只猫生性活泼好动,不怕生人,“我们都很为它提心吊胆”,预示它被路人拐走的命运;写第三只猫不招人喜欢,又老爱凝望鸟笼,为其后来的被冤枉埋下伏笔。

悬念

定义:先把现象抛给读者而又不说明原因,层层设疑。

《我的叔叔于勒》中,开始写菲利普一家对于勒的朝思暮想,设置悬念,

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

悬念

作用:激发读者的阅读兴趣。

答题规范:引起读者注意,激发读者的阅读兴趣,引出下文内容,更好地表达主题等。

他们为什么急切地盼望于勒归来?于勒现在在哪里?吸引读者,激发读者的阅读兴趣。

抑扬(欲扬先抑/欲抑先扬)

作用:①显示出一种变化的节奏美,使文章情节曲折动人,激发读者的阅读兴趣;②为表情达意蓄势,使人物形象更加丰满,情感表达更加充沛;③形成鲜明的对比,

《阿长与〈山海经〉》中,作者开始写对阿长“喜欢切切察察”“不许我走动”及“睡觉摆‘大’字”的

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

抑扬(欲扬先抑/欲抑先扬)

给读者留下深刻的印象;④起卒章显志的作用。

答题规范:作者的本意是……,而先……,使情节多变,波澜起伏,形成鲜明对比,突出强调了事物(人物)的……特征,使所表现的对象形象更丰满,更鲜明,给人留下深刻印象。

讨厌,而后面她为作者买来绘图的《山海经》,令作者心生敬意。这样欲褒先贬,使描写的人物形象给人意外的惊喜,更加真实可感。

象征

定义:又叫托物言志。通过咏物来抒情,常常借助于某些植物、动物、物品等的一

《海燕》一文中,“海燕”象征着坚强无畏、英勇善

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

象征

些特征,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:使所要表达的意思更加含蓄、深刻,增强了文章的表现力。

答题规范:把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了……的情感,增强了文章的表现力。

战的无产阶级革命先驱者。

借景抒情(寓情于景)

定义:通过对事物的描写或环境的渲染来抒发作者或作品中人物的感情。包括借景

《春》一文中通过对春天景色的描写,表达了作者

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

借景抒情(寓情于景)

抒情、寓情于景、情景交融。

作用:有极强的感染力,给读者留下“景中含情,情中见景”的感受,使文章充满诗情画意,便于抒发人物思想感情。

答题规范:通过描写……(景物),表达了作者……情感,做到情景交融,使文章充满诗情画意,富有感染力。

对春的热爱和赞美之情。

卒章显志

定义:层层铺叙,篇末揭开谜底,令人恍然大悟,引起思考。

作用:结尾自然、有力,揭示文章主题。

《我的叔叔于勒》一文最后揭晓卖牡蛎的人的真实身份,揭示主题。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

托物言志

定义:借某一具体事物来寄托作者的情感,或表达作者的思考。

特点:托物言志的散文首先要细致描绘这一事物,突出其某些方面的特征;同时常常使用象征手法,赋予这一事物某种象征意义,借此表达自己的情感或志向。

《白杨礼赞》中,作者借赞美“西北极普通的白杨树”,讴歌了西北军民团结抗战的伟大精神和意志。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

以小见大

定义:指通过小事可以看出大节,或通过一小部分看出整体。

作用:由平凡细微的事情反映重大的主题,突出中心,更有震撼力。

《灯笼》中由一家一村延及天下,由一时一事延及历史,由个人延及社会。作者通过“灯笼”这一小小器物,既展现了真切而鲜活的民俗现象,又蕴含深刻的文化意义。

温馨提示:铺垫、伏笔、悬念这三种表现手法一般会在叙事散文的“行文线索”“段落作用”等考点的答案中有所涉及,常作答案要点,但一般不会单独以这三种表现手法进行设问,也不会单独作答。

【附表】散文分类及划分层次的方法

散文分类

叙事散文

(2019、2018、

2016、2015、

2014、2012、

2010)

定义:以写人叙事为主,通过写人叙事抒发“我”特定的感受和情感。

特点:通过某些生活片段、场景和细节描写以及人物最突出的性格特征,表现人物的精神风貌,揭示事件的意义。侧重从叙述人物和事件的发展变化过程中反映事物的本质,具备时间、地点、人物等要素。

举例:《藤野先生》中通过写藤野先生给“我”添改讲义这件事,表现藤野先生认真负责的工作态度。

抒情散文

定义:主要是抒发作者对现实生活的感受、激情和意愿等。

散文分类

抒情散文

(2017、2013、2011、2009)

特点:寓情于景,寓情于物,借物抒情,托物言志,包含较多含蓄和象征的成分。一般不详述事件的具体过程,没有完整的故事情节,也不具体描写人或物,而是通过人、事、物、景来传达作者的心声,表现特定的精神或主旨。举例:《春》一文中通过生动地描绘江南春天特有的景象,抒发了作者对春天的赞美之情,表达了作者热爱生活、积极进取、奋发向上的思想感情。

哲理散文

定义:用散文的形式讲哲理,以启迪人生。

特点:具有抒情性、形象性和哲理性的特点。一般以一件事开头,论述道理,加以评论总结。

散文分类

哲理散文

举例:《一棵小桃树》通过描述一棵小桃树曲折艰难的生长过程,借小桃树抒写自己的情志、理想:面对生活的困苦和磨难,要顽强地斗争,不懈地追求。

划分层次的方法

(1)按时间先后划分(如:《植树的牧羊人》初遇牧羊人—再见牧羊人—最后一次相见);(2)按地点转换划分;(3)按描述内容的角度划分(如:《春》分成“盼春、绘春、颂春”三大部分);(4)按思想感情变化划分;(5)按“总—分—总”的结构特点划分(如:《雨的四季》分成总写作者爱雨、分写四季的雨、总结全文三大部分);(6)按表达方式的变化划分(特别是一些表达感悟与哲思的散文)。

二、小说文体知识

小说特征

以叙述和描写手法为主,采用多样的艺术表现手法;通过细腻完整的情节刻画人物性格;允许进行艺术虚构。

小说的

三要素

第一要素:人物

在三要素中居于第一的重要地位,小说以塑造人物形象来表现主题。通过外貌描写、语言描写、行为描写、心理描写来刻画人物形象,所刻画的人物形象具有典型性。

作用:支撑故事情节,并通过塑造典型人物形象,揭示小说主旨。

举例:《故乡》中善良麻木的闰土、《我的叔叔于勒》中自私冷漠的菲利普夫妇等。

小说的

三要素

第二要素:情节

情节是小说矛盾冲突的演变过程。一般包括开端、发展、高潮、结局四个过程,有的还有序幕和尾声。

作用:承上启下;吸引读者;设置悬念;设置背景;埋下伏笔。

举例:《我的叔叔于勒》中,按照开端、发展、高潮、结局可将情节梳理为:菲利普一家因于勒的挥霍陷入困境——菲利普一家等待在海外发财的于勒归来解困——船上发现于勒破产成了穷光蛋——菲利普夫妇弃他而去。

小说的

三要素

第三要素:环境(分为社会环境和自然环境)

(1)社会环境

特点:对特定的时代背景及人物生活环境的描写。描写范围大至整个社会、整个时代,小至一个家庭、一个处所。描写内容可以是室内陈设、当地的风土人情和时代特征等。

作用:①交代故事发生的背景;②渲染环境气氛;③烘托人物心情;④推动情节发展;⑤深化主题。

举例:《变色龙》“广场上一个人也没有……门口连一个乞丐也没有”,真实地再现出沙皇统治的社会下一片萧条败落的景象,反映出19世纪80年代俄国社会阴森可怖的黑暗面貌。

小说的

三要素

第三要素:环境(分为社会环境和自然环境)

(2)自然环境

特点:自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等,还包括人物活动的时间、地点等。作用:①交代故事发生的时间、地点以及人物活动的空间;②渲染环境气氛;③烘托人物心情;④表现人物性格;⑤推动故事情节的发展。

举例:《故乡》“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜”,这处自然环境描写色彩极为饱满、鲜活、明净,洋溢着生命的活力与欣喜,这是“我”理想的寄托。

(一)记叙文六要素——中考考向:概括情节、事件、文章主要内容

文体知识梳理(建议背诵)

六要素

时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果

作用

概括故事情节、文章的主要内容

举例

《背影》内容概括:冬日的一个下午(时间),在南京火车站(地点),“我”(人物)坐火车去北京上学(起因),父亲(人物)来车站送“我”(经过),看着父亲离开的背影,“我”发出“我不知何时再能与他相见”的感慨(结果)。

(二)记叙文线索——中考考向:概括行文思路、理清文章层次结构

定义

指在串起情节或在整体情节的发生及发展过程中反复出现的物品、事件或情感。抓住文章线索,对掌握全文结构、理解文章大意、把握文章主旨有极大的作用。

时间线

以时间推移为线索(关注表示时间变化的词语)。

地点线

以地点转换的顺序为线索(关注表示地点转移的词语)。如《藤野先生》以“我”的活动地点为线索来安排情节,围绕东京、仙台、北京层层展开。

人物线

以人物或人物的特征为线索(关注主要人物)。如《我的叔叔于勒》以“我”作为人物线索,全文是以“我”的见闻和感受来安排情节的。

实物线

以某一个具体(或某种象征意义)的实物为线索。如《灯笼》以“灯笼”为线索,从不同方面叙述了灯笼的重要意义。

事件发展变化线

(明线)

以事件的发展变化为线索(关注事件变化发展的过程,按“起因—经过—结果”或“开端—发展—高潮—结局”的思路)。如2019安徽《访梅》中,以“舅爷画画”为线索,记叙了我们为舅爷寻找最美的东西,无果,舅爷趁此机会告诉我们白色是最美的色彩的故事。

情感发展变化线

(暗线)

以情感的发展变化为线索(关注体现人物心理或情感的词语),这种感情可以是直线的,也可以是曲线的。如《阿长与〈山海经〉》以“我”对阿长的情感变化(憎恶、讨厌——敬重、爱戴)为线索。

注:记叙文可能会有两条线索——明线和暗线。明线就是从文章的文字表面中能明显看见的、贯穿始终的线索,将文章联系起来成为一个整体的脉络;暗线也是贯穿文章始末的线索,但需从文章中更进一步分析得来。

(三)记叙文顺序

插叙

定义:叙事时中断叙述,插入相关的另一件事。(插叙不在一条线上,至少有2个故事)

特征:①一般在文章中间,在记叙中心事件的过程中插入与之有关的另一事情的叙述,再接着记叙中心事件。②插叙的内容只是一个片段,不是文章的主要内容。③插叙与全文叙事不在一条线上,全文至少有两个故事。

插叙

作用:内容上:①交代了……内容;②解释了……的原因;③突出人物性格(形象);④突出主旨。

结构上:①推动情节发展,为下文做铺垫或埋伏笔;②对主要情节起补充衬托作用;③丰富文章内容,使文章情节完整;④使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

举例:《故乡》一文写“我”回到故乡听母亲说闰土想见“我”,也许就要来了,由此而回忆起“我”与少年闰土在一起时的欢乐场景。

倒叙

定义:先写结果,再交代前面发生的事。

特征:①一般在文章的开头段落,将事件的结果或某个重要、突出的片段提到文章前边,然后再从事件的开头按事件原来的发展顺序进行叙述。

倒叙

②倒叙的内容是文章的主要部分之一,只是位置移到了前面。③倒叙是一条线索,全文只有一个故事。

作用:①开篇点题;②制造悬念,激发读者的阅读兴趣,使读者对故事情节和人物形象留下深刻印象;③引出下文;④使行文结构更加紧凑;⑤避免平铺直叙,增强文章的生动性。

举例:《背影》一文,从不相见到不能忘,引出对背影的回忆,而文章最后又回到现实。

顺叙

定义:按事情发展的先后顺序叙述。

作用:①叙事有头有尾,条理清晰;②使文章层次井然有序,脉络分明。

顺叙

举例:《紫藤萝瀑布》一文,作者从见到紫藤萝写起,由远至近,并由此引出人生感悟:面对眼前的紫色花海,原先的悲痛也化为宁静。

注:有的文章是多种叙述方式同时使用的。如《驿路梨花》,从整体结构看,全文以“我”和老余的行踪为线索,按照一晚一早所见所闻的时间顺序展开叙述,采用的是顺叙;其中瑶族老人打猎迷路、夜宿茅屋、解放军盖小屋、梨花姐妹照管小茅屋又是插叙;从小茅屋建造和维护的过程来看,文章采用的是倒叙。

(四)记叙人称

第一人称

(我、我们)

定义:以“我”“我们”的口吻或角度展开记叙。第一人称的“我”有时是作者本人,有时是经过艺术加工的“我”。

作用:①使文章更具真实性;②叙述亲切自然;③便于作者直接表达自己的思想感情。

举例:《故乡》采用第一人称“我”进行叙事,真实亲切。但“我”并不是作者本人,作者通过“我”的所见所闻,深刻地反映了旧中国农村的衰败和萧条,表达了自己对新生活的向往。

第二人称

(你、你们)

定义:用“你”“你们”的口吻展开叙述。一般是以配角来做主角,将真正的主角(隐藏主角)作为配角来叙述,以第二人称的思考模式与

第二人称

(你、你们)

态度来评判主角,其实意在讲述隐藏主角的故事。

作用:①增加亲切感,拉近与读者的距离;②利于情感交流,便于抒情。

举例:《你是人间的四月天——一句爱的赞颂》中全文都使用第二人称“你”,读起来亲切,无拘束,好像诗人在和读者面对面倾心而谈,对“你”的肯定和赞美之情抒发得更加顺畅、自然。

第三人称

(他/她、他们/她们)(2017.12)

定义:作者站在第三者的立场,用“他(她)、他(她)们”的口吻将人物的经历、事件的经过告诉读者。

作用:①直接、客观地展现生活;②不受时空限制,反映形式灵活自由;③用于物时有拟人效果,叙述亲切自然。

第三人称

(他/她、他们/她们)(2017.12)

举例:2017安徽《扁担的一生》中,作者提及“扁担”时,多次使用第三人称“她”,将扁担人格化,叙述亲切自然,同时表达了作者对扁担的深厚情感。

注:有的文章是多种记叙人称同时使用的。如《土地的誓言》中作者将土地拟人化,以第三人称“她”相称,直接倾诉对土地的热爱、怀想、眷念。如“我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去”。感情比较平稳,但随着情绪逐渐激动,作者抛开读者直接与自己叙述的对象进行对话交流,对土地以第二人称“你”相称,“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”情感显得更加直接而迫切。

(五)写作手法

1.常见修辞手法

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

比喻

[2020.6(2)、2008.6]

教材链接:统编七上补白(P5)

辨析:甲(本体)如(喻词:像、好像、仿佛、如同、似)乙(喻体)。

作用:①使抽象的事物具体化、形象化;②使深奥的道理浅显化,让人易于理解、接受。

《春》:雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。分析:从“像”字可知,

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

比喻

[2020.6(2)、2008.6]

教材链接:统编七上补白(P5)

答题规范:运用比喻的修辞手法,将……比作……,生动形象地描绘了……的情景(特点),表现(抒发、烘托)了人物……的心情(为下文情节发展做铺垫)。

该句运用了比喻的修辞手法,把雨比作牛毛、花针、细丝,生动形象地写出了雨的细密,表达了作者对细雨、春天的喜爱之情。

比拟

[2018.11(1)]

教材链接:统编

七上补白(P9)

拟人

(2013.12、

2009.7、

2008.6)

辨析:把物当作人来写。

作用:①将物人格化,描写形象;②表意丰

1. 《济南的冬天》:这一圈小山在冬天特别可爱,好像是把济南放在一个小摇篮里,他们全安静不动

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

比拟

[2018.11(1)]

教材链接:统编

七上补白(P9)

拟人

(2013.12、

2009.7、

2008.6)

富,表达生动而有趣。

答题规范:运用拟人的修辞手法,把……拟人化,形象生动地描写了……的情景(特点),抒发了……的情感。

地低声地说:“你们放心吧,这儿准保暖和。”

分析:运用拟人的修辞手法,赋予小山人的情态,把小山写得很温情,生动有趣,个性化更明显。

2.《故乡》:我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出

拟物

辨析:①把人当作物

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

比拟

[2018.11(1)]

教材链接:统编

七上补白(P9)

拟物

来写;②把甲物当作乙物来写。

了八岁的侄儿宏儿。

分析:运用比拟的手法,“飞”字赋予人以物的形态、动作,把宏儿写成小鸟儿,形象生动地写出了宏儿的稚气与可爱。

夸张

[2018.11(1)]

教材链接:

辨析:对事物的形象、特征、作用、程度等做扩大或缩小描写。

2018安徽:那个暑假,天刚擦黑,晚饭吃了一半,

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

描绘类

统编

八上补白(P42)

作用:①烘托气氛、加强渲染;②引起联想效果,给读者鲜明、强烈的印象;③突出人物心情。

答题规范:运用夸张的修辞手法,突出(生动形象地)表现了……的心情(情感)/强调了……的特点。

我的心就飞出去了。

分析:极尽夸张的手法,将“我”的心情夸大,生动形象地写出了“我”想出去玩游戏的急切心情。

结构类

排比

[2018.11(2)、

2013.12]

辨析:三个或三个以上结构和句式类似、意义相关或相同的短语或句子。

2019安徽《访梅》:你们总是寻那大红大绿,可红得多了,使你烦躁,绿得

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

结构类

排比

[2018.11(2)、

2013.12]

教材链接:统编

七下补白(P40)

作用:①句式整齐,增强气势;②便于抒情,感情强烈。

答题规范:运用排比的修辞手法,句式整齐,节奏感强,有力地写出了……的特点,抒发了……的情感。

多了,使你沉郁,黄得多了,使你感伤。

分析:三个句式相同的句子并列呈现,构成排比,句式整齐,写出了多用大红大绿色彩的缺点。

反复

[2018.11(2)、

2013.12]

辨析:同一个词语或句子反复出现。

作用:①多次强调,给人留下深

《安塞腰鼓》中“好一个安塞腰鼓”多次出现,形成一唱三叹、回环往复的

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

结构类

反复

[2018.11(2)、

2013.12]

刻的印象;②抒情强烈,富有感染力;③回环往复,充满语言美。

答题规范:运用反复的修辞手法,突出表现……的特点,突出了……的情感。

气势,推动情节的发展和情绪的高涨,抒发了作者对安塞腰鼓的赞美之情。

对偶

辨析:结构相同,字数相等,上下两句词性相对、意思相近或相反。

《说和做——记闻一多先生言行片段》:他,是口的巨人。他,是行的高标。

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

结构类

对偶

作用:①句式整齐,结构一致;②形式优美,音韵和谐;③增强语言的节奏感、韵律美,使文章节奏鲜明。

答题规范:运用对偶的修辞手法,突出表现了……的特点,强调了……的感情。

分析:这两句都是主谓宾结构,字数也相等,句中“口”和“行”、“巨人”和“高标”词性相对,句子意义相近。读起来朗朗上口,铿锵有力,更加表现出作者对闻一多先生的高度赞扬。

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

表达类

反问

辨析:用疑问的形式来表达确定的意思,不需要回答。

作用:①态度鲜明;②加强语气,抒情强烈。

答题规范:运用反问的修辞手法,加强了语气,突出(强调)了……的特点。

《白杨礼赞》:难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?

分析:用副词“难道”和否定词“不”反问,表现了作者对象征北方的农民的白杨的赞美,同时加强了语气。

分类

修辞手法

辨析、作用及答题规范

举例与分析

表达类

设问

辨析:为突出所说的内容,把它用问话的形式表现出来,自问自答。

作用:①自问自答,引人注意;②启发思考。

答题规范:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

《最后一次讲演》:特务们,你们想想,你们还有几天?你们完了,快完了!

分析:运用设问的修辞手法,表现了作者的慷慨激昂、正义凛然和对特务强烈的憎恶之情。

2.表达方式

叙述

对人物的经历和事件的发展变化过程以及场景、空间的转换所作的叙说和交代,使读者形成整体印象。[中考真题多以叙述为主,其中插叙、倒叙常重点考查,相关知识详见“(三)记叙文顺序”]

描写

用形象生动的语言对人物、事件、环境的形态特征进行描绘,使读者对描写的对象留下真切、具体的感受和印象。

作用:突出描写对象的特征和意义,生动形象。

注:描写是最常考的表达方式,根据描写对象可分为“人物描写”和“环境描写”;根据描写角度可分为“正面描写(直接描写)”和“侧面描写(间接描写)”。

说明

直接说明事物的形状、性质、成因、功用等。

作用:把抽象的事物或道理说得清楚明白,让人易于理解和接受。

议论

穿插在叙述、描写或说明的过程中,直接表达作者对某人、某事的某种态度或观点。

作用:揭示所写内容的意义,深化文章主题思想,突出中心。

抒情

文章中抒发感受、表露感情的一种表达方法。有直接抒情和间接抒情两种。作用:突出感情,增强感染力,引起共鸣。

3.常见的描写方法

(1)按描写对象分

类别

特点及作用

举例及分析

人物描写

动作描写

[2020.6(1)、

2019.7(1)、

2015.13]

特点:对人物个性化的行为、动作的描写。

作用:①交代人物的身份、地位;②反映人物心理活动的进程;③表现人物的性格特征;④推动情节的发展。

2019安徽《访梅》:舅爷拣着一块石头坐下,眯缝了那双眼睛,左看看,右看看,看远又看近。

分析:动作描写(或神态描写),写出了舅爷作画前的用心、专注和反复斟酌。

神态描写

[2019.7(1)、

2015.13]

特点:对人的面部表情进行刻画。

作用:更加凸显人物个性,刻画人物心理,给读者以真实感,使人物形象栩栩如生,使文章内容生动形象。

类别

特点及作用

举例及分析

人物描写

语言描写

(2012.12)

特点:对人物的独白、对话或几个人物谈话的具体描写。

作用:言为心声,表现人物的性格特点,使人物形象丰满鲜活。

《刘姥姥进大观园》:刘姥姥便站起身来,高声说道:“老刘,老刘,食量大如牛:吃个老母猪,不抬头!”

分析:通过对刘姥姥的语言描写,塑造出一个幽默、滑稽的喜剧形象。

类别

特点及作用

举例及分析

人物描写

心理描写

[2020.6(1)]

特点:对人物的心理活动(内心感受、意向、愿望、思索、思想斗争……)的描写。

作用:揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的情感。

《走一步,再走一步》:我往下看,感到阵阵晕眩;一股无名的力量好像正在逼迫我掉下去。我紧贴在一块岩石上,感觉天旋地转。

分析:通过对“我”的心理描写,表现了“我”在面对悬崖时的恐惧心理。

类别

特点及作用

举例及分析

人物描写

肖像描写

(外貌描写)

[2020.6(1)]

特点:对人物身材、容貌、服饰、姿态等的描写。

作用:以“形”传“神”,刻画人物的性格特征,反映人物的内心世界。

《老王》:他面色死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。

分析:运用肖像描写,刻画出老王病入膏肓的样子。

答题规范:运用了外貌/肖像(语言、心理、动作、神态)描写,(生动形象地)写出了……的情形,表现了人物……的心理,刻画了……(人物形象)。

类别

特点及作用

举例及分析

环境描写

自然环境描写

特点:对自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、气候、时间等的描写。

作用:①表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②推动情节发展;③渲染气氛;④烘托人物形象(或人物情感);⑤深化主题。

《散步》:这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树枝上的嫩芽儿也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……

分析:通过自然环境描写,表现春天生机勃勃的景象。

类别

特点及作用

举例及分析

环境描写

社会环境描写

特点:对社会背景、时代氛围、地域风貌的描写。

作用:①交代对人物、时间起作用的历史情况或现实环境(作品的时代背景);②渲染……的环境气氛,衬托人物心情;③推动情节发展,深化主题。

《变色龙》:四下里一片沉静。广场上一个人也没有。商店和饭馆的门无精打采地敞着……门口连一个乞丐也没有。

分析:属于社会环境描写,真实地再现出沙皇统治的社会下一片萧条败落的景象,反映出19世纪80年代俄国社会阴森可怖的黑暗面貌。

(2)按描写角度分

正面描写

(直接描写)(2011.12)

特点:用生动形象的语言,直接描写人物或事物本身呈现的特征。

作用:写出(或表现)了人物或事物……的特点(如:人物的性格、心理、情感等)。

侧面描写

(间接描写)(2011.12)

特点:通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,使其鲜明突出。

作用:①使人物或事件更加突出;②使主题更加深刻含蓄。

细节描写

特点:对人物、景物、事件等表现对象进行细微而具体地刻画。也就是说,只有那些于微小之处表现事物特征或情感态度,能够给予读者深刻印象的描写才可称为细节描写。

作用:表现人物性格、烘托人物心情、推进故事情节、深化作品主题、创设环境氛围。

4.常用的表现手法

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

前后照应

(首尾呼应)

(2014.8)

定义:开头和结尾在内容上有着极密切的关系,对同一情况作出解释、说明、交代。作用:使文章浑然一体,情节完整、结构严谨、中心突出。

答题规范:……与……相互照应,为下文……情节做铺垫,使情节完整,结构严谨,中心突出。

《紫藤萝瀑布》的首段“我不由得停住了脚步”和结尾段“在这浅紫色的光辉和浅紫色的芳香中,我不觉加快了脚步”首尾呼应,使文章浑然一体。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

衬托

(侧面烘托)

(2009.6)

定义:为了突出主要事物的特征,用类似的事物(正衬),或反面的、有差别的事物作陪衬(反衬)。

作用:①特点鲜明,矛盾突出,形成强烈的反差;②突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等;③增强文章的表现力。

答题规范:突出表现主要人物或事物的性格或特点等,增强文章的表现力。

《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无理挑衅来反衬藤野先生毫无民族偏见、正直热忱的高尚品质。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

烘托

定义:通过侧面描写,使所要表现的事物鲜明突出。

答题规范:把表现对象……的心理,放在一个……的环境里,更好地表现了人物的内心世界,增强了文章的表现力。

《孤独之旅》中大量的环境描写对人物起到了很好的烘托作用,富有韵味的语言营造了诗一般的氛围。

对比

定义:把两种相反的事物或一种事物相对立的两面作比较。

作用:①突出被表现事物的本质特征,增强文章的艺术效果和感染力,给读者留下

《变色龙》中的奥楚蔑洛夫在刚得知狗咬人之事时,一个公正廉洁、执法严明的警察形象似乎呼之欲出,

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

对比

鲜明而深刻的印象;②衬托、突出主体事物的特点,强调作者要表达的情感,增强语气,使意义更明显。

答题规范:运用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,让读者很自然地从对比中感觉到……的变化(或说优劣好坏),从而鲜明地表现或突出事物的特点,更好地表现了文章的主题。

与之后的“多变”形成鲜明的对比,产生了极大的讽刺效果。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

铺垫

定义:①对起陪衬作用的部分往往大肆渲染,唯恐读者看不见,是“显性”的;②铺垫所使用的笔墨往往较多,可谓浓墨重彩。

作用:加强故事情节之间的因果关系和完整性,使情节更具合理性。

《皇帝的新装》中第一段极力描述皇帝如何喜爱新衣服,这就交代了他被两个装成织工的骗子所骗,最后光着身子举行游行大典的原因,为故事的发展做铺垫。

伏笔

定义:通常只是一两笔,点到为止,比较隐蔽,是“隐性”的,即埋下伏笔。

《猫》中,写第一只猫忽然消瘦,预示其生病和死亡;

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

伏笔

作用:使内容前后照应,情节严丝合缝。答题规范:交代含蓄,使文章内容前后照应,情节严丝合缝。

写第二只猫生性活泼好动,不怕生人,“我们都很为它提心吊胆”,预示它被路人拐走的命运;写第三只猫不招人喜欢,又老爱凝望鸟笼,为其后来的被冤枉埋下伏笔。

悬念

定义:先把现象抛给读者而又不说明原因,层层设疑。

《我的叔叔于勒》中,开始写菲利普一家对于勒的朝思暮想,设置悬念,

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

悬念

作用:激发读者的阅读兴趣。

答题规范:引起读者注意,激发读者的阅读兴趣,引出下文内容,更好地表达主题等。

他们为什么急切地盼望于勒归来?于勒现在在哪里?吸引读者,激发读者的阅读兴趣。

抑扬(欲扬先抑/欲抑先扬)

作用:①显示出一种变化的节奏美,使文章情节曲折动人,激发读者的阅读兴趣;②为表情达意蓄势,使人物形象更加丰满,情感表达更加充沛;③形成鲜明的对比,

《阿长与〈山海经〉》中,作者开始写对阿长“喜欢切切察察”“不许我走动”及“睡觉摆‘大’字”的

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

抑扬(欲扬先抑/欲抑先扬)

给读者留下深刻的印象;④起卒章显志的作用。

答题规范:作者的本意是……,而先……,使情节多变,波澜起伏,形成鲜明对比,突出强调了事物(人物)的……特征,使所表现的对象形象更丰满,更鲜明,给人留下深刻印象。

讨厌,而后面她为作者买来绘图的《山海经》,令作者心生敬意。这样欲褒先贬,使描写的人物形象给人意外的惊喜,更加真实可感。

象征

定义:又叫托物言志。通过咏物来抒情,常常借助于某些植物、动物、物品等的一

《海燕》一文中,“海燕”象征着坚强无畏、英勇善

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

象征

些特征,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:使所要表达的意思更加含蓄、深刻,增强了文章的表现力。

答题规范:把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了……的情感,增强了文章的表现力。

战的无产阶级革命先驱者。

借景抒情(寓情于景)

定义:通过对事物的描写或环境的渲染来抒发作者或作品中人物的感情。包括借景

《春》一文中通过对春天景色的描写,表达了作者

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

借景抒情(寓情于景)

抒情、寓情于景、情景交融。

作用:有极强的感染力,给读者留下“景中含情,情中见景”的感受,使文章充满诗情画意,便于抒发人物思想感情。

答题规范:通过描写……(景物),表达了作者……情感,做到情景交融,使文章充满诗情画意,富有感染力。

对春的热爱和赞美之情。

卒章显志

定义:层层铺叙,篇末揭开谜底,令人恍然大悟,引起思考。

作用:结尾自然、有力,揭示文章主题。

《我的叔叔于勒》一文最后揭晓卖牡蛎的人的真实身份,揭示主题。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

托物言志

定义:借某一具体事物来寄托作者的情感,或表达作者的思考。

特点:托物言志的散文首先要细致描绘这一事物,突出其某些方面的特征;同时常常使用象征手法,赋予这一事物某种象征意义,借此表达自己的情感或志向。

《白杨礼赞》中,作者借赞美“西北极普通的白杨树”,讴歌了西北军民团结抗战的伟大精神和意志。

表现手法

定义、作用及答题规范

举例及分析

以小见大

定义:指通过小事可以看出大节,或通过一小部分看出整体。

作用:由平凡细微的事情反映重大的主题,突出中心,更有震撼力。

《灯笼》中由一家一村延及天下,由一时一事延及历史,由个人延及社会。作者通过“灯笼”这一小小器物,既展现了真切而鲜活的民俗现象,又蕴含深刻的文化意义。

温馨提示:铺垫、伏笔、悬念这三种表现手法一般会在叙事散文的“行文线索”“段落作用”等考点的答案中有所涉及,常作答案要点,但一般不会单独以这三种表现手法进行设问,也不会单独作答。

【附表】散文分类及划分层次的方法

散文分类

叙事散文

(2019、2018、

2016、2015、

2014、2012、

2010)

定义:以写人叙事为主,通过写人叙事抒发“我”特定的感受和情感。

特点:通过某些生活片段、场景和细节描写以及人物最突出的性格特征,表现人物的精神风貌,揭示事件的意义。侧重从叙述人物和事件的发展变化过程中反映事物的本质,具备时间、地点、人物等要素。

举例:《藤野先生》中通过写藤野先生给“我”添改讲义这件事,表现藤野先生认真负责的工作态度。

抒情散文

定义:主要是抒发作者对现实生活的感受、激情和意愿等。

散文分类

抒情散文

(2017、2013、2011、2009)

特点:寓情于景,寓情于物,借物抒情,托物言志,包含较多含蓄和象征的成分。一般不详述事件的具体过程,没有完整的故事情节,也不具体描写人或物,而是通过人、事、物、景来传达作者的心声,表现特定的精神或主旨。举例:《春》一文中通过生动地描绘江南春天特有的景象,抒发了作者对春天的赞美之情,表达了作者热爱生活、积极进取、奋发向上的思想感情。

哲理散文

定义:用散文的形式讲哲理,以启迪人生。

特点:具有抒情性、形象性和哲理性的特点。一般以一件事开头,论述道理,加以评论总结。

散文分类

哲理散文

举例:《一棵小桃树》通过描述一棵小桃树曲折艰难的生长过程,借小桃树抒写自己的情志、理想:面对生活的困苦和磨难,要顽强地斗争,不懈地追求。

划分层次的方法

(1)按时间先后划分(如:《植树的牧羊人》初遇牧羊人—再见牧羊人—最后一次相见);(2)按地点转换划分;(3)按描述内容的角度划分(如:《春》分成“盼春、绘春、颂春”三大部分);(4)按思想感情变化划分;(5)按“总—分—总”的结构特点划分(如:《雨的四季》分成总写作者爱雨、分写四季的雨、总结全文三大部分);(6)按表达方式的变化划分(特别是一些表达感悟与哲思的散文)。

二、小说文体知识

小说特征

以叙述和描写手法为主,采用多样的艺术表现手法;通过细腻完整的情节刻画人物性格;允许进行艺术虚构。

小说的

三要素

第一要素:人物

在三要素中居于第一的重要地位,小说以塑造人物形象来表现主题。通过外貌描写、语言描写、行为描写、心理描写来刻画人物形象,所刻画的人物形象具有典型性。

作用:支撑故事情节,并通过塑造典型人物形象,揭示小说主旨。

举例:《故乡》中善良麻木的闰土、《我的叔叔于勒》中自私冷漠的菲利普夫妇等。

小说的

三要素

第二要素:情节

情节是小说矛盾冲突的演变过程。一般包括开端、发展、高潮、结局四个过程,有的还有序幕和尾声。

作用:承上启下;吸引读者;设置悬念;设置背景;埋下伏笔。

举例:《我的叔叔于勒》中,按照开端、发展、高潮、结局可将情节梳理为:菲利普一家因于勒的挥霍陷入困境——菲利普一家等待在海外发财的于勒归来解困——船上发现于勒破产成了穷光蛋——菲利普夫妇弃他而去。

小说的

三要素

第三要素:环境(分为社会环境和自然环境)

(1)社会环境

特点:对特定的时代背景及人物生活环境的描写。描写范围大至整个社会、整个时代,小至一个家庭、一个处所。描写内容可以是室内陈设、当地的风土人情和时代特征等。

作用:①交代故事发生的背景;②渲染环境气氛;③烘托人物心情;④推动情节发展;⑤深化主题。

举例:《变色龙》“广场上一个人也没有……门口连一个乞丐也没有”,真实地再现出沙皇统治的社会下一片萧条败落的景象,反映出19世纪80年代俄国社会阴森可怖的黑暗面貌。

小说的

三要素

第三要素:环境(分为社会环境和自然环境)

(2)自然环境

特点:自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等,还包括人物活动的时间、地点等。作用:①交代故事发生的时间、地点以及人物活动的空间;②渲染环境气氛;③烘托人物心情;④表现人物性格;⑤推动故事情节的发展。

举例:《故乡》“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜”,这处自然环境描写色彩极为饱满、鲜活、明净,洋溢着生命的活力与欣喜,这是“我”理想的寄托。