统编版四年级语文上册 21 古诗三首 出塞 表格式教案

文档属性

| 名称 | 统编版四年级语文上册 21 古诗三首 出塞 表格式教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-01 20:28:29 | ||

图片预览

文档简介

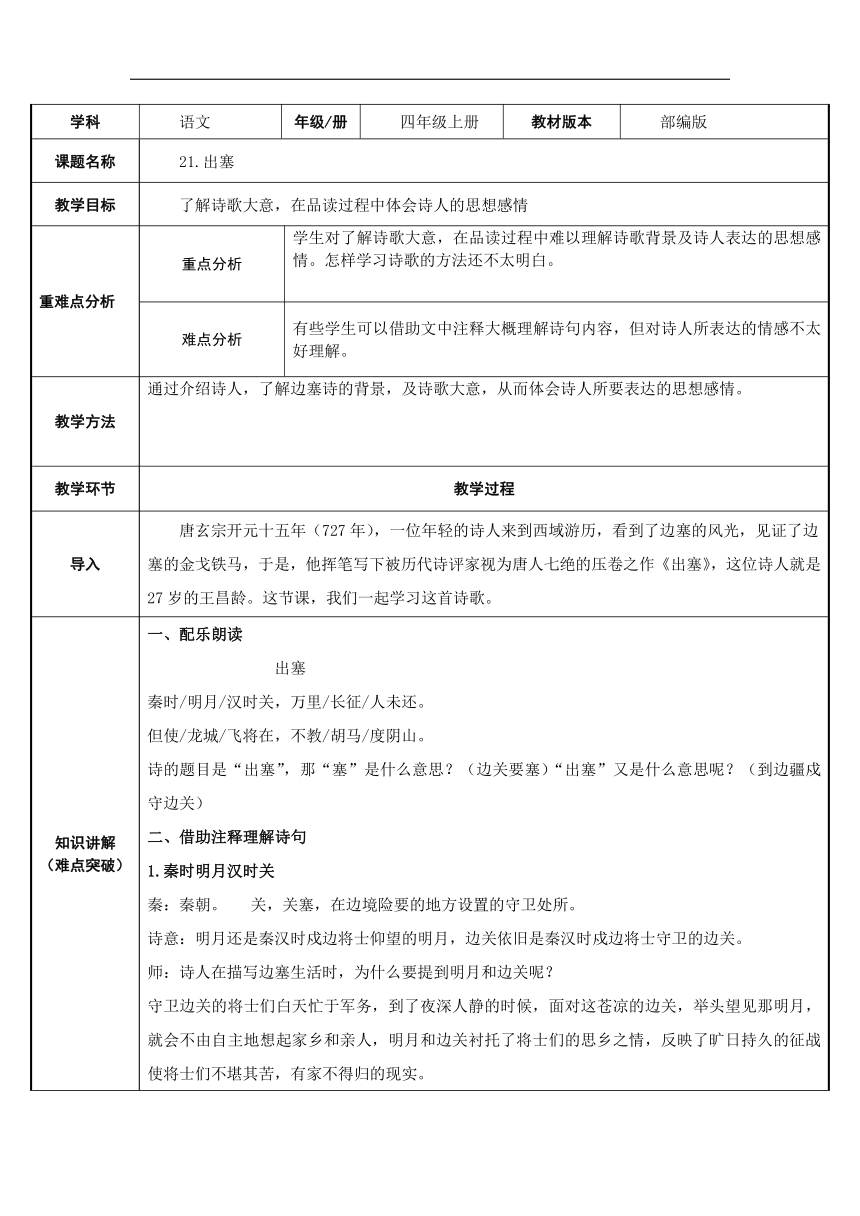

学科

语文

年级/册

四年级上册

教材版本

部编版

课题名称

21.出塞

教学目标

了解诗歌大意,在品读过程中体会诗人的思想感情

重难点分析

重点分析

学生对了解诗歌大意,在品读过程中难以理解诗歌背景及诗人表达的思想感情。怎样学习诗歌的方法还不太明白。

难点分析

有些学生可以借助文中注释大概理解诗句内容,但对诗人所表达的情感不太好理解。

教学方法

通过介绍诗人,了解边塞诗的背景,及诗歌大意,从而体会诗人所要表达的思想感情。

教学环节

教学过程

导入

唐玄宗开元十五年(727年),一位年轻的诗人来到西域游历,看到了边塞的风光,见证了边塞的金戈铁马,于是,他挥笔写下被历代诗评家视为唐人七绝的压卷之作《出塞》,这位诗人就是27岁的王昌龄。这节课,我们一起学习这首诗歌。

知识讲解

(难点突破)

一、配乐朗读

出塞

秦时/明月/汉时关,万里/长征/人未还。

但使/龙城/飞将在,不教/胡马/度阴山。

诗的题目是“出塞”,那“塞”是什么意思?(边关要塞)“出塞”又是什么意思呢?(到边疆戍守边关)

二、借助注释理解诗句

1.秦时明月汉时关

秦:秦朝。 关,关塞,在边境险要的地方设置的守卫处所。

诗意:明月还是秦汉时戍边将士仰望的明月,边关依旧是秦汉时戍边将士守卫的边关。

师:诗人在描写边塞生活时,为什么要提到明月和边关呢?

守卫边关的将士们白天忙于军务,到了夜深人静的时候,面对这苍凉的边关,举头望见那明月,就会不由自主地想起家乡和亲人,明月和边关衬托了将士们的思乡之情,反映了旷日持久的征战使将士们不堪其苦,有家不得归的现实。

小结:诗人笔下的明月与思念家乡、思念亲人保家卫国联系在一起。守卫边关的将士们把思乡之情都寄托在了这一轮皎皎的明月上。他们能回到日思夜想的故乡吗?他们能回家与亲人团聚吗?诗人发出感慨:

2.万里长征人未还

万里,形容路途遥远。 还,回家。

诗意:告别亲人,经过长途跋涉,到边防线上驻守的将士们还没能回到家乡。

前两句写了边塞长期征战的艰辛,表现了诗人对驻守边疆的将士们久征未归的同情和对战争的痛恨之情,语调下沉。

3.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山

但使:如果。飞将:汉朝名将李广。匈奴惧怕他,称他为“飞将军”。这里泛指英勇善战胜的将领。

教:令,使。胡马:指侵扰内地的北方游牧民族骑兵。

诗意:只要还有像飞将军那样英勇善战的将领在,就不会让胡人的骑兵越过阴山南下入侵。

这两句表达了诗人希望朝廷任人唯贤,早日平息边塞战争,使国家得到安宁,人民过上安定生活的美好心愿。

课堂练习

(难点巩固)

三、再读古诗,感悟意境。

这首诗表达了诗人怎样的情感呢?让我们穿越历史的长河,回到千年前的唐朝边塞,再度走进这首诗。(读诗歌前两句)读了这两句诗,你的脑海里出现了什么画面?

1.教师引导:是啊,宁静的夜晚,偏远的边关,清冷的月光,戍边的将士,这是一幅多么孤寂、萧瑟的画面啊!

2.都有谁在盼着远方的将士归来呢?(白发苍苍的父母,可怜的妻儿)

3.同学们,我想用一个字就能概括他们此时心中的痛苦、无奈,即“悲”字。这就是战争带给他们的痛苦,此时此刻,他们多么想念能征善战的飞将军——李广。

这样的将军怎能不让我们怀念呢?让我们一起来读一读后两句诗。为什么唐代的士兵在思念他?(希望能有一位像李广一样能征善战的将军来带领他们保家卫国,希望朝廷能够起用良将……)

小结

《出塞》这首诗反映了诗人对驻守边疆的将士们久征未归的同情,也表达了诗人希望朝廷选派良将,早日平息边塞战争,使国家得到安宁,人民过上安定生活的美好心愿。

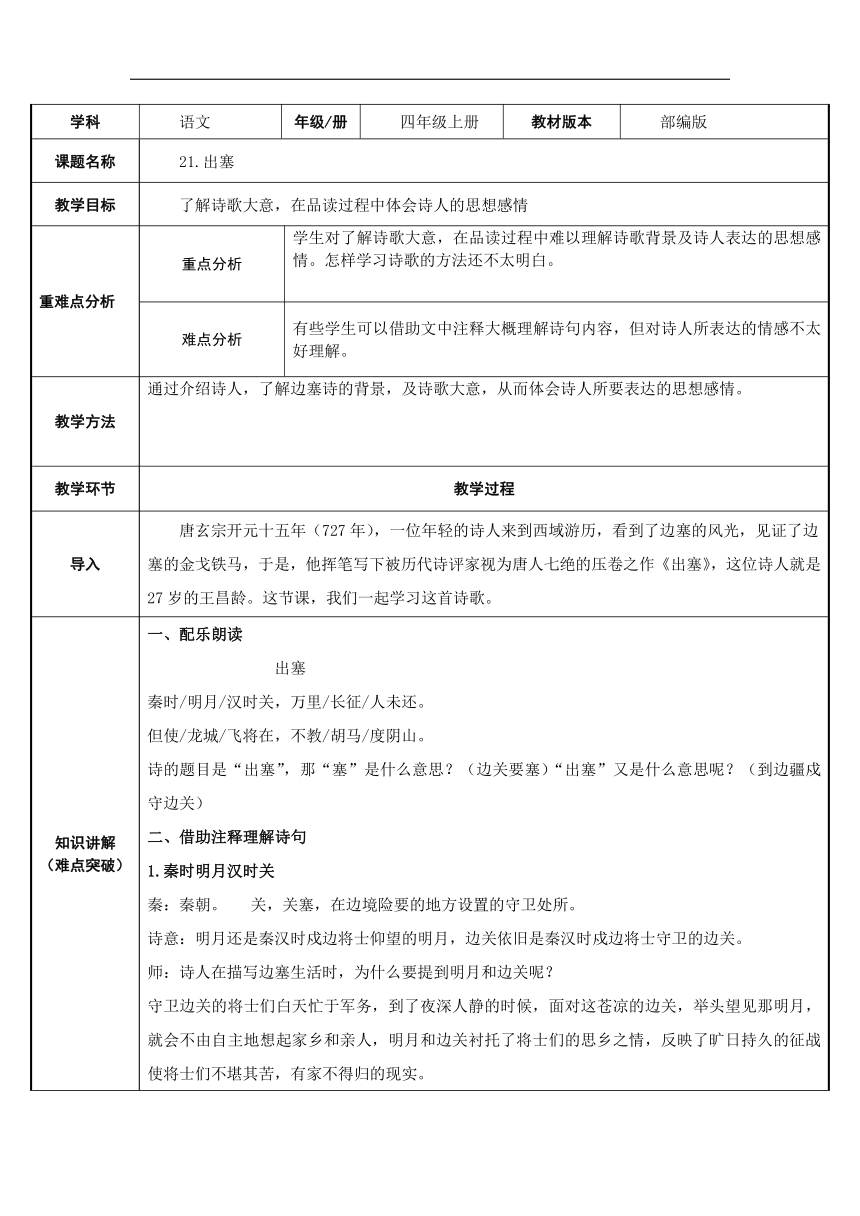

语文

年级/册

四年级上册

教材版本

部编版

课题名称

21.出塞

教学目标

了解诗歌大意,在品读过程中体会诗人的思想感情

重难点分析

重点分析

学生对了解诗歌大意,在品读过程中难以理解诗歌背景及诗人表达的思想感情。怎样学习诗歌的方法还不太明白。

难点分析

有些学生可以借助文中注释大概理解诗句内容,但对诗人所表达的情感不太好理解。

教学方法

通过介绍诗人,了解边塞诗的背景,及诗歌大意,从而体会诗人所要表达的思想感情。

教学环节

教学过程

导入

唐玄宗开元十五年(727年),一位年轻的诗人来到西域游历,看到了边塞的风光,见证了边塞的金戈铁马,于是,他挥笔写下被历代诗评家视为唐人七绝的压卷之作《出塞》,这位诗人就是27岁的王昌龄。这节课,我们一起学习这首诗歌。

知识讲解

(难点突破)

一、配乐朗读

出塞

秦时/明月/汉时关,万里/长征/人未还。

但使/龙城/飞将在,不教/胡马/度阴山。

诗的题目是“出塞”,那“塞”是什么意思?(边关要塞)“出塞”又是什么意思呢?(到边疆戍守边关)

二、借助注释理解诗句

1.秦时明月汉时关

秦:秦朝。 关,关塞,在边境险要的地方设置的守卫处所。

诗意:明月还是秦汉时戍边将士仰望的明月,边关依旧是秦汉时戍边将士守卫的边关。

师:诗人在描写边塞生活时,为什么要提到明月和边关呢?

守卫边关的将士们白天忙于军务,到了夜深人静的时候,面对这苍凉的边关,举头望见那明月,就会不由自主地想起家乡和亲人,明月和边关衬托了将士们的思乡之情,反映了旷日持久的征战使将士们不堪其苦,有家不得归的现实。

小结:诗人笔下的明月与思念家乡、思念亲人保家卫国联系在一起。守卫边关的将士们把思乡之情都寄托在了这一轮皎皎的明月上。他们能回到日思夜想的故乡吗?他们能回家与亲人团聚吗?诗人发出感慨:

2.万里长征人未还

万里,形容路途遥远。 还,回家。

诗意:告别亲人,经过长途跋涉,到边防线上驻守的将士们还没能回到家乡。

前两句写了边塞长期征战的艰辛,表现了诗人对驻守边疆的将士们久征未归的同情和对战争的痛恨之情,语调下沉。

3.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山

但使:如果。飞将:汉朝名将李广。匈奴惧怕他,称他为“飞将军”。这里泛指英勇善战胜的将领。

教:令,使。胡马:指侵扰内地的北方游牧民族骑兵。

诗意:只要还有像飞将军那样英勇善战的将领在,就不会让胡人的骑兵越过阴山南下入侵。

这两句表达了诗人希望朝廷任人唯贤,早日平息边塞战争,使国家得到安宁,人民过上安定生活的美好心愿。

课堂练习

(难点巩固)

三、再读古诗,感悟意境。

这首诗表达了诗人怎样的情感呢?让我们穿越历史的长河,回到千年前的唐朝边塞,再度走进这首诗。(读诗歌前两句)读了这两句诗,你的脑海里出现了什么画面?

1.教师引导:是啊,宁静的夜晚,偏远的边关,清冷的月光,戍边的将士,这是一幅多么孤寂、萧瑟的画面啊!

2.都有谁在盼着远方的将士归来呢?(白发苍苍的父母,可怜的妻儿)

3.同学们,我想用一个字就能概括他们此时心中的痛苦、无奈,即“悲”字。这就是战争带给他们的痛苦,此时此刻,他们多么想念能征善战的飞将军——李广。

这样的将军怎能不让我们怀念呢?让我们一起来读一读后两句诗。为什么唐代的士兵在思念他?(希望能有一位像李广一样能征善战的将军来带领他们保家卫国,希望朝廷能够起用良将……)

小结

《出塞》这首诗反映了诗人对驻守边疆的将士们久征未归的同情,也表达了诗人希望朝廷选派良将,早日平息边塞战争,使国家得到安宁,人民过上安定生活的美好心愿。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地