20.曹刿论战课件(25张ppt)

图片预览

文档简介

曹刿

论战

《左传》

导入新课

同学们,今天我们学习《左传》中的一段著名文章《曹刿论战》。这段文章,毛主席在他的重要著作《中国革命战争的战略问题》一书中曾全文引介,并作了精辟的评析。这段文章很值得我们一学。

《左传》是我国古代第一部编年体史书(“编年体”,即按年代顺序记事)。这是一部非常珍贵的史书,当中保存

了我国春秋时期许多重要的史料。这部书特

别长于记述战争,本篇记述的是春秋时期

齐国鲁国在长勺进行的一次战争。这次战

争,弱小的鲁国打败了强大的齐国,

其原因是什么,其奥妙何在,本篇作

了简洁而生动的记述,学完后大家

会对之有个了解。

教学目标

1、深入钻研课文,了解曹刿的战略、战术思想,以及鲁军以弱胜强的原因。???

? 2、学习本文以“论战”为中心组织和选择材料,详略得当的特点。

??3、了解判断句、倒装句和省略句的用法;解释“牺牲”“狱”“间”

等古今异义的词。????

4、借助课文注释及词典读懂课文内容,并掌握文中对句意表达起关键作用的实词。????

5、从立意、选材、表现手法等角度分析理解课文,为与下文的比较阅读作准备。

作者简介

左丘明 为鲁国太史,至丘明则约与孔子(前551-479)同时,而年辈稍晚。他是当时著名史家、学者与思想家,著有《春秋左氏传》、《国语》等。他品行高洁,为孔子推崇,称“左丘明耻之,丘亦耻之”,即与其同好恶;汉

司马迁亦称其为“鲁君子”,且以“左丘失明,厥有《国语》”为己著述《史记》的先型典范。且以“左丘失明,厥有《国语》”为己著述《史记》的先型典范。

左丘明 的最重要贡献在于其所著《春秋左氏传》与《国语》二书。左氏家族世为太史,左丘明又与孔子一起“如周,观书于周史”,故熟悉诸国史事,并深刻理解孔子思想。《左传》、《国语》对中国传统史学影响深远,对司马迁的《史记》创作尤其具有重要启发。从这个意义讲,左丘明堪为中国传统史学的鼻祖之一。

左传简介

《春秋左氏传》 原名《左氏春秋》,汉朝时又名《春秋左氏》、《春秋内传》,汉朝以后才多称《左传》。

《左传》相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》做注解的一部史书,与《公羊传》、《谷梁传》合称“春秋三传”。也是中国第一部叙事详细的编年体史书,共三十五卷,是儒家经典之一且为十三经中篇幅最长的,在四库全书中列为经部。记述范围从公元前722(鲁隐公元年)至公元前468(鲁哀公二十七年)。

齐与鲁是春秋时期的邻国,都在今山东省,齐在东北部,鲁在西南部。公元前697年,齐襄公即位,政令无常,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。次年齐襄公为公孙无知所杀。第三年春天,齐人杀死公孙无知,公子小白抢先回到齐国夺得君位。稍后,鲁庄公也亲自领兵护送公子纠回国争夺君位,八月鲁与齐师战于乾时,鲁军大败。齐桓公逼

作品背景

鲁庄公杀死公子纠。鲁庄公十年春天,齐借口鲁国曾帮助公子纠争夺齐国君位,再次兴兵攻鲁,两军战于长勺。这就是文章所记叙的齐鲁长勺之战。

课文朗读

①请一位同学把“阅读指导”和注解①念一遍。

②教师范读课文。

③正音。

刿(guì) 间(jiàn)弗(fú) 徧(biàn)帛(bó) 孚(fú) 辙(zhé) 轼(shì) 竭(jié) 靡(mǐ)

作品原文

十年春, 齐师伐我。 公将战, 曹刿请见。 其乡人曰: “肉食者谋之, 又何间焉?” 刿曰: “肉食者鄙, 未能远谋。” 乃入见。 问: “何以战?” 公曰: “衣食所安, 弗敢专也, 必以分人。” 对曰: “小惠未徧, 民弗从也。” 公曰: “牺牲玉帛, 弗敢加也, 必以信。” 对曰: “小信未孚, 神弗福也。” 公曰: “小大之狱, 虽不能察, 必以情。” 对曰: “忠之属也。 可以一战。 战则请从。”

公与之乘, 战于长勺。 公将鼓之。 刿曰: “未可。” 齐人三鼓。 刿曰: “可矣。” 齐师败绩。 公将驰之。 刿曰: “未可。” 下视其辙, 登轼而望之, 曰:” 可矣。” 遂逐齐师。

既克, 公问其故。 对曰:” 夫战, 勇气也。 一鼓作气, 再而衰, 三而竭。 彼竭我盈, 故克之。 夫大国, 难测也, 惧有伏焉。 吾视其辙乱, 望其旗靡, 故逐之。”

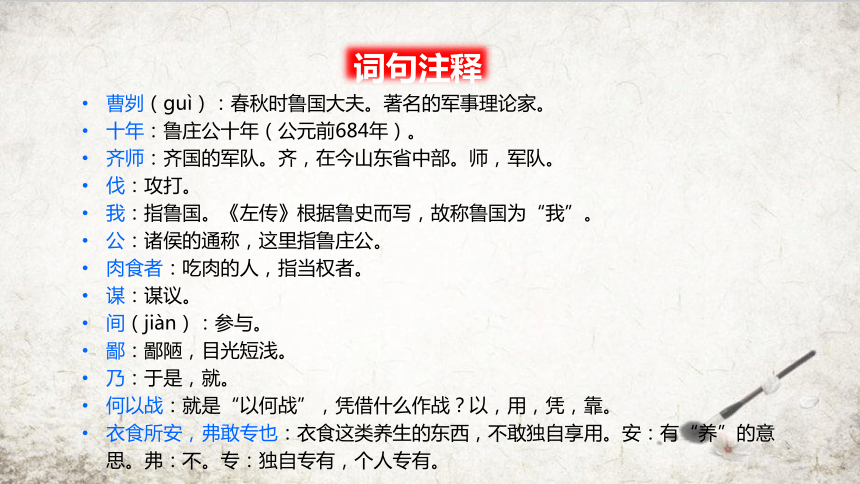

曹刿(guì):春秋时鲁国大夫。著名的军事理论家。

十年:鲁庄公十年(公元前684年)。

齐师:齐国的军队。齐,在今山东省中部。师,军队。

伐:攻打。

我:指鲁国。《左传》根据鲁史而写,故称鲁国为“我”。

公:诸侯的通称,这里指鲁庄公。

肉食者:吃肉的人,指当权者。

谋:谋议。

间(jiàn):参与。

鄙:鄙陋,目光短浅。

乃:于是,就。

何以战:就是“以何战”,凭借什么作战?以,用,凭,靠。

衣食所安,弗敢专也:衣食这类养生的东西,不敢独自享用。安:有“养”的意思。弗:不。专:独自专有,个人专有。

词句注释

必以分人:省略句,省略了"之",完整的句子是“必以之分人”。一定把它分给别人。以,把。人:指鲁庄公身边的近臣或贵族。

遍:一作“徧”,遍及,普遍。

牺牲玉帛(bó):古代祭祀用的祭品。牺牲,祭祀用的猪、牛、羊等。玉,玉器。帛,丝织品。

加:虚报夸大。

小信未孚(fú):(这只是)小信用,未能让神灵信服。孚,使人信服。

福:名词作动词,赐福,保佑。

狱:(诉讼)案件。

察:明察。

情:实情。

忠之属也:这是尽了职分(的事情)。忠,尽力做好分内的事。属,种类。

可以一战:就是“可以之一战”,可以凭借这个条件打一仗。可,可以。以,凭借。

战则请从:(如果)作战,请允许(我)跟从去。从:随行,跟从。

公与之乘:鲁庄公和他共坐一辆战车。之,指曹刿。

长勺:鲁国地名,今山东莱芜东北。

败绩:军队溃败。

驰:驱车追赶。

辙(zhé):车轮碾出的痕迹。

轼:古代车厢前做扶手的横木。

既克:已经战胜。既,已经。

夫战,勇气也:作战,(是靠)敢作敢为毫不畏惧的气概。夫(fú),放在句首,表示将发议论,没有实际意义。

一鼓作气:第一次击鼓能振作士气。作,振作。

彼竭我盈:他们的勇气已尽,我们的勇气正盛。彼,代词,指齐军方面。盈,充沛,饱满,这里指士气旺盛。

难测:难以推测。测,推测,估计。

靡(mǐ):倒下。

曹刿论战:题目是(教材编写者)后加的。

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。

鲁庄公将要迎战。曹刿请求拜见鲁庄公。他的

同乡说:“当权的人自会谋划这件事,你又何

必参与呢?”曹刿说:“当权的人目光短浅,

不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿

问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食

(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有

,一定把它们分给身边的大臣。”曹刿回答

说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。”曹刿说:“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。”曹刿回答说:“这才尽了本职一类的

白话译文

事,可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”

到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。

打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。曹刿回答说:“作战,靠的是士气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”

文章记叙的齐鲁长勺之战,是鲁国抵抗齐国进攻的一次战役。虽然是一个不大的战役,但却说明了战略防御的原则,是后发制人,以小敌大、以弱胜强的著名战例。毛泽东在《中国革命战争的战略问题》一文中说过:“春秋时候,鲁与齐战,鲁庄公起初不待齐军疲惫就要出战,后来被曹刿阻止了,采取了‘敌疲我打’的方针,打胜了齐军,造成了中国战史中弱军战胜强军的有名的战例。””当时的情况是弱国抵抗强国。文中指出了战前的政治准备——取信于民;叙述了利于转入反攻的阵地——长勺;叙述了利于开始反攻的时机——彼竭我盈之时;叙述了追击开始的时机——辙乱旗靡之时。虽然是一个不大的战役,却同时是说的战略防御的原则。”

毛泽东这段精辟而深入的分析,是人们研究本篇作品的指导思想和理论依据,它把古人某些片断的感性认识和军事实践经验,经过去粗取精,去伪存真,上升为系统的军事理论,为人们树立了批判继承、古为今用的范例。

作品评价

随堂练习

1、这篇文章有几条线索?本文可以分为几个部分??

答:有两条线索,一条是事件发展的线索:迎战——备战——胜战——评战;

一条是人物活动的线索:请见——请问——参战——释疑。?

2、第一自然段:鲁庄公认为要

作哪几方面的准备呢?

答: ?①“衣食所安,弗敢专也,

必以分人”;

②“牺牲玉帛,弗敢加也,

必以信”;

? ③“小大之狱,虽不能察,

必以情”。

3、对于这三方面的准备,曹刿又是如何评价的??

答:对于第一个准备,曹刿的评价是“小惠未偏,民弗从也”;对于第二个准备,曹刿的评价是“小信未孚,神弗福也”;对于第三个准备,曹刿认为“忠之属也,可以一战”。?

4、为什么说“小大之狱,虽不察,必以情”是“可以一战”的主要条件?

答: 因为民心向背是决定战争胜负的主要因素。这就突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

5、第二自然段?:?(1)在战斗中,鲁军反攻的时机选在什么时候???

答:选在“彼竭我盈”之时。战斗刚开始,不待齐军疲倦,庄公就急于出战(“公将鼓之”;“鼓”,名词作动词,击鼓);当鲁军刚获胜,庄公又急于去追击(“公将驰之”)。

?

(2)曹刿是如何帮助鲁庄公选定这个反攻时机的??

答:曹刿阻止了庄公的过急行动。他懂得攻击和追击都必须把握有利的时机,要根据双方的士气和实力的变化作出正确判断。曹刿的两个“可矣”,使得战争出现“齐师败绩”和“遂逐齐师”的大好形势。

6、从本文来看,你认为曹刿是一个什么样的人??

答:通过这篇文章,我们可能看到曹刿算得上是古代的一位军事人才。他具有卓越的军事识见和高超的作战指挥才能。

这表现在两个方面:?⑴他非常重视战前要有可靠的政治准备。他认为,“民从”,得到庶民百姓的拥护、支持,这才是战争取胜的重要保证,“民从”,具备了这个条件,“可以一战”,否则,不可以战。?

⑵他指挥作战谋虑周密,运用正确的战略战术。他深知军队士气在战争中的作用(“夫战,勇气也”),他慎重初战,善于选择有利的时机发起反攻(“彼竭我盈,故克之”),他知彼知己,既不畏强敌,又步步谨慎,终于战胜齐军(“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之”)。

7、题目为“曹刿论战”,这是一篇记叙文还是议论文??

答:这是一篇记叙文,但全文以“论”为中心。第1段记叙论战前政治准备的内容;第2段记叙战斗经过;第3段通过“叙”来“论”战争胜利的原因。

8、本文在写法上有什么突出的特点。?

答 : 文章围绕“论战”来进行选材与组织材料,详略得当,重点突出。此文虽然写战争,但战争的过程写得十分简略,中心始终扣住曹刿这一人物,运用对话来写论作战前的政治准备(第1段)及战胜齐国的原因(第3段),重点突出,中心明确,详略得当。

1、《曹刿论战》中反映战前政治准备,表现曹刿“取信于民”的战略思想的一句话是:小大之狱,虽不能察,必以情。

2、曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是:肉食者鄙,未能远谋。??

3、曹刿在对战争的论述中提出追击敌兵时机的句子是:视其辙乱,望其旗靡。????

4、本文中出现的一个成语是:一鼓作气。?????

5、曹刿阻止鲁庄公追击的原因是:惧有伏焉。(限四个字)

6、曹刿认为“可以一战”的最重要的条件是什么?小大之狱,虽不能察,必以情。??

7、鲁军发起反攻的时机选择在彼竭我盈之时,鲁军追击敌军的时机选择在齐军辙乱旗靡?之时。????

8、文中表现曹刿积极“参与”精神的词语是:请见、请从。?

随堂练习

1、本文以齐鲁长勺之战为背景,论述了必须取信于民并运用正确的战略战术掌握战机才能取得胜利的道理,生动刻画了曹刿作为卓越军事家富有远谋的特点,语言简练,情节详略得当,充分代表了《左传》的艺术成就,是《左传》中的名篇。?

2、学生自由发言,谈论学习本文后的

收获。教师从情感态度价值观等方面加以引导,

让学生了解人心向背的重要性,鼓励学生们在

生活中要善于运用智慧解决问题。

课堂小结

1、梳理

?①脉络梳理?;

②全文主旨;

?③写作特点概括。

2、反馈?

①、文中写道鲁国获胜,给人启示最深的一点

是什么?请联系生活实际简要谈谈你的看法。

梳理反馈

1.背诵全文。

2.完成课后练习。

3.学了本文后,曹刿的英雄形象以及他

的思想都给我们留下了深刻的印象。你

对此有何感受,或者从中得到什么启示,

请谈一谈吧。要求:题目自拟,300

字左右。

布置作业

从整个教学过程来看,真正体现了学生自主、合作、探究的学习方式。课文的朗读、翻译和分析基本上都是由学生完成的,教师只是做了相应的一点点拨,充分地锻炼了学生的能力。

教学反思

谢谢

观赏

论战

《左传》

导入新课

同学们,今天我们学习《左传》中的一段著名文章《曹刿论战》。这段文章,毛主席在他的重要著作《中国革命战争的战略问题》一书中曾全文引介,并作了精辟的评析。这段文章很值得我们一学。

《左传》是我国古代第一部编年体史书(“编年体”,即按年代顺序记事)。这是一部非常珍贵的史书,当中保存

了我国春秋时期许多重要的史料。这部书特

别长于记述战争,本篇记述的是春秋时期

齐国鲁国在长勺进行的一次战争。这次战

争,弱小的鲁国打败了强大的齐国,

其原因是什么,其奥妙何在,本篇作

了简洁而生动的记述,学完后大家

会对之有个了解。

教学目标

1、深入钻研课文,了解曹刿的战略、战术思想,以及鲁军以弱胜强的原因。???

? 2、学习本文以“论战”为中心组织和选择材料,详略得当的特点。

??3、了解判断句、倒装句和省略句的用法;解释“牺牲”“狱”“间”

等古今异义的词。????

4、借助课文注释及词典读懂课文内容,并掌握文中对句意表达起关键作用的实词。????

5、从立意、选材、表现手法等角度分析理解课文,为与下文的比较阅读作准备。

作者简介

左丘明 为鲁国太史,至丘明则约与孔子(前551-479)同时,而年辈稍晚。他是当时著名史家、学者与思想家,著有《春秋左氏传》、《国语》等。他品行高洁,为孔子推崇,称“左丘明耻之,丘亦耻之”,即与其同好恶;汉

司马迁亦称其为“鲁君子”,且以“左丘失明,厥有《国语》”为己著述《史记》的先型典范。且以“左丘失明,厥有《国语》”为己著述《史记》的先型典范。

左丘明 的最重要贡献在于其所著《春秋左氏传》与《国语》二书。左氏家族世为太史,左丘明又与孔子一起“如周,观书于周史”,故熟悉诸国史事,并深刻理解孔子思想。《左传》、《国语》对中国传统史学影响深远,对司马迁的《史记》创作尤其具有重要启发。从这个意义讲,左丘明堪为中国传统史学的鼻祖之一。

左传简介

《春秋左氏传》 原名《左氏春秋》,汉朝时又名《春秋左氏》、《春秋内传》,汉朝以后才多称《左传》。

《左传》相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》做注解的一部史书,与《公羊传》、《谷梁传》合称“春秋三传”。也是中国第一部叙事详细的编年体史书,共三十五卷,是儒家经典之一且为十三经中篇幅最长的,在四库全书中列为经部。记述范围从公元前722(鲁隐公元年)至公元前468(鲁哀公二十七年)。

齐与鲁是春秋时期的邻国,都在今山东省,齐在东北部,鲁在西南部。公元前697年,齐襄公即位,政令无常,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。次年齐襄公为公孙无知所杀。第三年春天,齐人杀死公孙无知,公子小白抢先回到齐国夺得君位。稍后,鲁庄公也亲自领兵护送公子纠回国争夺君位,八月鲁与齐师战于乾时,鲁军大败。齐桓公逼

作品背景

鲁庄公杀死公子纠。鲁庄公十年春天,齐借口鲁国曾帮助公子纠争夺齐国君位,再次兴兵攻鲁,两军战于长勺。这就是文章所记叙的齐鲁长勺之战。

课文朗读

①请一位同学把“阅读指导”和注解①念一遍。

②教师范读课文。

③正音。

刿(guì) 间(jiàn)弗(fú) 徧(biàn)帛(bó) 孚(fú) 辙(zhé) 轼(shì) 竭(jié) 靡(mǐ)

作品原文

十年春, 齐师伐我。 公将战, 曹刿请见。 其乡人曰: “肉食者谋之, 又何间焉?” 刿曰: “肉食者鄙, 未能远谋。” 乃入见。 问: “何以战?” 公曰: “衣食所安, 弗敢专也, 必以分人。” 对曰: “小惠未徧, 民弗从也。” 公曰: “牺牲玉帛, 弗敢加也, 必以信。” 对曰: “小信未孚, 神弗福也。” 公曰: “小大之狱, 虽不能察, 必以情。” 对曰: “忠之属也。 可以一战。 战则请从。”

公与之乘, 战于长勺。 公将鼓之。 刿曰: “未可。” 齐人三鼓。 刿曰: “可矣。” 齐师败绩。 公将驰之。 刿曰: “未可。” 下视其辙, 登轼而望之, 曰:” 可矣。” 遂逐齐师。

既克, 公问其故。 对曰:” 夫战, 勇气也。 一鼓作气, 再而衰, 三而竭。 彼竭我盈, 故克之。 夫大国, 难测也, 惧有伏焉。 吾视其辙乱, 望其旗靡, 故逐之。”

曹刿(guì):春秋时鲁国大夫。著名的军事理论家。

十年:鲁庄公十年(公元前684年)。

齐师:齐国的军队。齐,在今山东省中部。师,军队。

伐:攻打。

我:指鲁国。《左传》根据鲁史而写,故称鲁国为“我”。

公:诸侯的通称,这里指鲁庄公。

肉食者:吃肉的人,指当权者。

谋:谋议。

间(jiàn):参与。

鄙:鄙陋,目光短浅。

乃:于是,就。

何以战:就是“以何战”,凭借什么作战?以,用,凭,靠。

衣食所安,弗敢专也:衣食这类养生的东西,不敢独自享用。安:有“养”的意思。弗:不。专:独自专有,个人专有。

词句注释

必以分人:省略句,省略了"之",完整的句子是“必以之分人”。一定把它分给别人。以,把。人:指鲁庄公身边的近臣或贵族。

遍:一作“徧”,遍及,普遍。

牺牲玉帛(bó):古代祭祀用的祭品。牺牲,祭祀用的猪、牛、羊等。玉,玉器。帛,丝织品。

加:虚报夸大。

小信未孚(fú):(这只是)小信用,未能让神灵信服。孚,使人信服。

福:名词作动词,赐福,保佑。

狱:(诉讼)案件。

察:明察。

情:实情。

忠之属也:这是尽了职分(的事情)。忠,尽力做好分内的事。属,种类。

可以一战:就是“可以之一战”,可以凭借这个条件打一仗。可,可以。以,凭借。

战则请从:(如果)作战,请允许(我)跟从去。从:随行,跟从。

公与之乘:鲁庄公和他共坐一辆战车。之,指曹刿。

长勺:鲁国地名,今山东莱芜东北。

败绩:军队溃败。

驰:驱车追赶。

辙(zhé):车轮碾出的痕迹。

轼:古代车厢前做扶手的横木。

既克:已经战胜。既,已经。

夫战,勇气也:作战,(是靠)敢作敢为毫不畏惧的气概。夫(fú),放在句首,表示将发议论,没有实际意义。

一鼓作气:第一次击鼓能振作士气。作,振作。

彼竭我盈:他们的勇气已尽,我们的勇气正盛。彼,代词,指齐军方面。盈,充沛,饱满,这里指士气旺盛。

难测:难以推测。测,推测,估计。

靡(mǐ):倒下。

曹刿论战:题目是(教材编写者)后加的。

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。

鲁庄公将要迎战。曹刿请求拜见鲁庄公。他的

同乡说:“当权的人自会谋划这件事,你又何

必参与呢?”曹刿说:“当权的人目光短浅,

不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿

问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食

(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有

,一定把它们分给身边的大臣。”曹刿回答

说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。”曹刿说:“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。”曹刿回答说:“这才尽了本职一类的

白话译文

事,可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”

到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。

打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。曹刿回答说:“作战,靠的是士气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”

文章记叙的齐鲁长勺之战,是鲁国抵抗齐国进攻的一次战役。虽然是一个不大的战役,但却说明了战略防御的原则,是后发制人,以小敌大、以弱胜强的著名战例。毛泽东在《中国革命战争的战略问题》一文中说过:“春秋时候,鲁与齐战,鲁庄公起初不待齐军疲惫就要出战,后来被曹刿阻止了,采取了‘敌疲我打’的方针,打胜了齐军,造成了中国战史中弱军战胜强军的有名的战例。””当时的情况是弱国抵抗强国。文中指出了战前的政治准备——取信于民;叙述了利于转入反攻的阵地——长勺;叙述了利于开始反攻的时机——彼竭我盈之时;叙述了追击开始的时机——辙乱旗靡之时。虽然是一个不大的战役,却同时是说的战略防御的原则。”

毛泽东这段精辟而深入的分析,是人们研究本篇作品的指导思想和理论依据,它把古人某些片断的感性认识和军事实践经验,经过去粗取精,去伪存真,上升为系统的军事理论,为人们树立了批判继承、古为今用的范例。

作品评价

随堂练习

1、这篇文章有几条线索?本文可以分为几个部分??

答:有两条线索,一条是事件发展的线索:迎战——备战——胜战——评战;

一条是人物活动的线索:请见——请问——参战——释疑。?

2、第一自然段:鲁庄公认为要

作哪几方面的准备呢?

答: ?①“衣食所安,弗敢专也,

必以分人”;

②“牺牲玉帛,弗敢加也,

必以信”;

? ③“小大之狱,虽不能察,

必以情”。

3、对于这三方面的准备,曹刿又是如何评价的??

答:对于第一个准备,曹刿的评价是“小惠未偏,民弗从也”;对于第二个准备,曹刿的评价是“小信未孚,神弗福也”;对于第三个准备,曹刿认为“忠之属也,可以一战”。?

4、为什么说“小大之狱,虽不察,必以情”是“可以一战”的主要条件?

答: 因为民心向背是决定战争胜负的主要因素。这就突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

5、第二自然段?:?(1)在战斗中,鲁军反攻的时机选在什么时候???

答:选在“彼竭我盈”之时。战斗刚开始,不待齐军疲倦,庄公就急于出战(“公将鼓之”;“鼓”,名词作动词,击鼓);当鲁军刚获胜,庄公又急于去追击(“公将驰之”)。

?

(2)曹刿是如何帮助鲁庄公选定这个反攻时机的??

答:曹刿阻止了庄公的过急行动。他懂得攻击和追击都必须把握有利的时机,要根据双方的士气和实力的变化作出正确判断。曹刿的两个“可矣”,使得战争出现“齐师败绩”和“遂逐齐师”的大好形势。

6、从本文来看,你认为曹刿是一个什么样的人??

答:通过这篇文章,我们可能看到曹刿算得上是古代的一位军事人才。他具有卓越的军事识见和高超的作战指挥才能。

这表现在两个方面:?⑴他非常重视战前要有可靠的政治准备。他认为,“民从”,得到庶民百姓的拥护、支持,这才是战争取胜的重要保证,“民从”,具备了这个条件,“可以一战”,否则,不可以战。?

⑵他指挥作战谋虑周密,运用正确的战略战术。他深知军队士气在战争中的作用(“夫战,勇气也”),他慎重初战,善于选择有利的时机发起反攻(“彼竭我盈,故克之”),他知彼知己,既不畏强敌,又步步谨慎,终于战胜齐军(“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之”)。

7、题目为“曹刿论战”,这是一篇记叙文还是议论文??

答:这是一篇记叙文,但全文以“论”为中心。第1段记叙论战前政治准备的内容;第2段记叙战斗经过;第3段通过“叙”来“论”战争胜利的原因。

8、本文在写法上有什么突出的特点。?

答 : 文章围绕“论战”来进行选材与组织材料,详略得当,重点突出。此文虽然写战争,但战争的过程写得十分简略,中心始终扣住曹刿这一人物,运用对话来写论作战前的政治准备(第1段)及战胜齐国的原因(第3段),重点突出,中心明确,详略得当。

1、《曹刿论战》中反映战前政治准备,表现曹刿“取信于民”的战略思想的一句话是:小大之狱,虽不能察,必以情。

2、曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是:肉食者鄙,未能远谋。??

3、曹刿在对战争的论述中提出追击敌兵时机的句子是:视其辙乱,望其旗靡。????

4、本文中出现的一个成语是:一鼓作气。?????

5、曹刿阻止鲁庄公追击的原因是:惧有伏焉。(限四个字)

6、曹刿认为“可以一战”的最重要的条件是什么?小大之狱,虽不能察,必以情。??

7、鲁军发起反攻的时机选择在彼竭我盈之时,鲁军追击敌军的时机选择在齐军辙乱旗靡?之时。????

8、文中表现曹刿积极“参与”精神的词语是:请见、请从。?

随堂练习

1、本文以齐鲁长勺之战为背景,论述了必须取信于民并运用正确的战略战术掌握战机才能取得胜利的道理,生动刻画了曹刿作为卓越军事家富有远谋的特点,语言简练,情节详略得当,充分代表了《左传》的艺术成就,是《左传》中的名篇。?

2、学生自由发言,谈论学习本文后的

收获。教师从情感态度价值观等方面加以引导,

让学生了解人心向背的重要性,鼓励学生们在

生活中要善于运用智慧解决问题。

课堂小结

1、梳理

?①脉络梳理?;

②全文主旨;

?③写作特点概括。

2、反馈?

①、文中写道鲁国获胜,给人启示最深的一点

是什么?请联系生活实际简要谈谈你的看法。

梳理反馈

1.背诵全文。

2.完成课后练习。

3.学了本文后,曹刿的英雄形象以及他

的思想都给我们留下了深刻的印象。你

对此有何感受,或者从中得到什么启示,

请谈一谈吧。要求:题目自拟,300

字左右。

布置作业

从整个教学过程来看,真正体现了学生自主、合作、探究的学习方式。课文的朗读、翻译和分析基本上都是由学生完成的,教师只是做了相应的一点点拨,充分地锻炼了学生的能力。

教学反思

谢谢

观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读