第10课古代的村落集镇和城市 课件(49张ppt)

文档属性

| 名称 | 第10课古代的村落集镇和城市 课件(49张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-02 11:32:36 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第10课

古代的村落、集镇和城市

第四单元

村落、城镇与居住环境

学习目标

1.从唯物史观角度了解人类居住条件的变迁及各地居民的差异及其特征;了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响。

2.通过史料探究世界各地不同特色的居民,正确认识居住条件和环境与居民的关系,增强史料实证、历史解释等学科核心素养。

3.运用时空观念认识中西方村落、集镇和城市的形成过程。

学习重难点

重点:了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响。

难点:中西方古代城市的特点及原因。

壹

壹

贰

壹

叁

壹

肆

壹

村落的产生

集镇的出现

城市的产生

世界各地的民居

目录

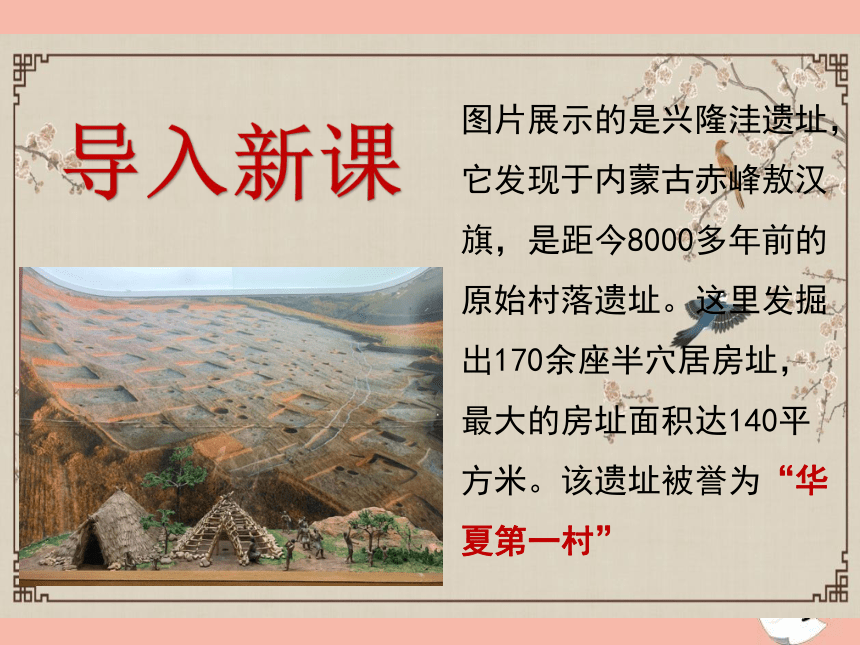

图片展示的是兴隆洼遗址,它发现于内蒙古赤峰敖汉旗,是距今8000多年前的原始村落遗址。这里发掘出170余座半穴居房址,最大的房址面积达140平方米。该遗址被誉为“华夏第一村”

导入新课

村落的产生

壹

壹

上古穴居而野处。后世圣人,易之以宫室。上栋下宇,以待风雨.....

——《周易·系辞下》

古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室......

——《墨子·辞过》

史料阅读

1.居住形式的演变:从穴居、巢居、半穴居到地面筑屋。

一、村落的产生

2.村落

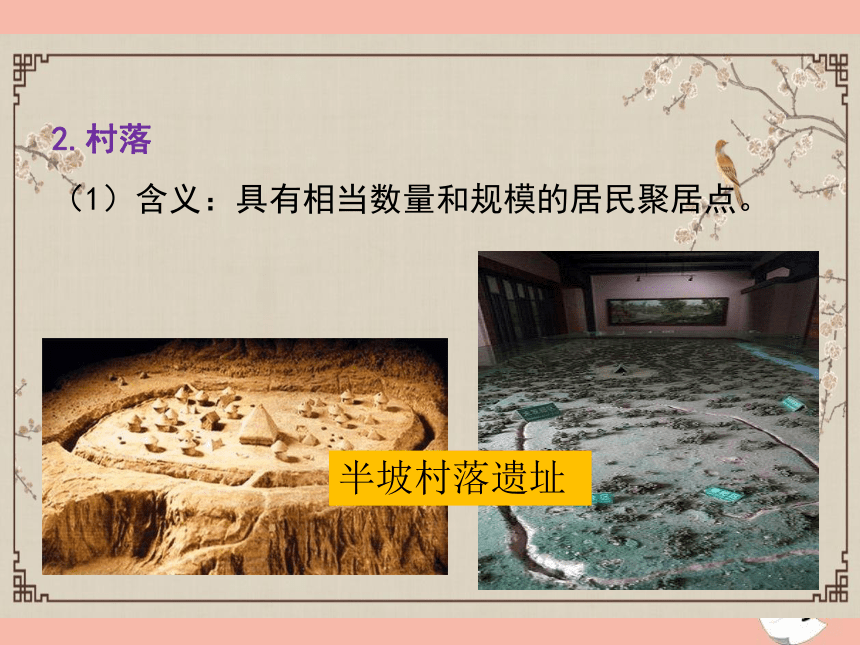

(1)含义:具有相当数量和规模的居民聚居点。

半坡村落遗址

(2)产生前提:农业定居地的出现。

(3)原始村落分布地:最早出现在两河流域;此外还分布在埃及的尼罗河流域,印度的印度河和恒河流域,中国的黄河、长江和辽河流域等。

(4)构成:住宅、仓廪、地窖和公共活动场所。

(5)影响:为人类提供了比较稳定、安全的生活环境;为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障;为人们进行集体活动提供了便利。

集镇的出现

贰

1.集镇的产生

(1)前提条件:社会生产力的发展;商品交换的发展。

(2)雏形的出现:在原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

(3)集镇的形成

①商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

②商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,集镇形成。

(3)集镇的形成

①商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

②商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,集镇形成。

2.集镇的发展

(1)两宋:工商业者经营及定居的集镇发展起来。有些镇由于地理位置重要以及常住人口的增长,成为一级行政机构所在地,这种集镇吸引了大量的手工业者和商人在集镇上开办作坊和商铺,促进了市场的繁荣。

(2)元朝:漕运和海运发达,运河沿岸兴起了很多工商业集镇。

(3)明清:集镇进一步发展并出现专业分工。

四大名镇

河南省朱仙镇、湖北省汉口镇、广东省佛山镇、江西省景德镇并称“天下四大名镇”。

河南朱仙镇是古代北方地区水陆交通和商贸重地,以民间传统工艺朱仙镇木版年画而闻名;

湖北汉口镇是水陆交通枢纽,明清商贾繁荣,有“楚中第一繁盛,九省通衢”之美誉;

广东佛山镇明清时为南方手工业重镇;

江西景德镇以青花瓷器闻名,号称“瓷都”。

城市的产生

叁

1.城市的概念:一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

2.早期的城市

(1)两河流域的城市:约公元前3500前3100年,两河流域苏美尔人生活的地区形成了一些居民中心,几个较大的居民中心结成城市。

(2)世界上主要的农业区域:相继产生了一批早期城市。

3.中国古代的城市

(1)构成:主要分为宫殿区、手工业区、商业区和居民区。

(2)发展

①商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

②周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度等都有规定;城邑大

致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

4.西方古代的城市

(1)典型代表是古希腊和古罗马的城市。

①古希腊的城市:古希腊城市布局中已反映出行政防御、宗教和商业的功能。

②古罗马的城市:其道路系统和供水排水系统成为后来西方城市建设的标准。

(2)欧洲中古时期出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇。

思考城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

(1)城市的产生和政治、经济等密切相关,其对政治局势的稳定起到了重要作用,同时也有利于商品贸易的发展,易于实现资源的高度集中。

(2)城市的防御性设施为人类生活提供了保护性场所,水利工程、道路等的完善便利了人们的生活。

世界各地的民居

肆

1.世界各地民居特点不同的原因

(1)居住地自然环境的影响。

(2)当地经济发展水平的影响。

(3)与当地文化习俗相关。

2.早期文明地区的民居

两河流域的居民

古代埃及的居民

地理环境

雨水稀少,没有森林,缺乏木材

干燥少雨,气候干热

建筑材料

黏土和芦苇混合制成的砖块,木材等

泥,木材和椰子叶等

基本结构

前庭、前室与主室

庭院、柱廊等

3.中国古代的民居

(1)远古时期的民居

①两大类型:巢居和穴居。人们在地势低洼潮湿的地方用树木营巢,在地势高亢干燥的地方挖穴而居。

②发展:巢居多营建于南方,后世发展为干栏式民居;穴居大多营建于北方,后来逐渐升至地面,形成地上建筑。

(2)先秦以来的民居

①特点:民居的设计遵循严格的等级观念和长幼有序的礼仪制度;住宅的布局讲求对称,主次分明,院落有序。

②结构:最普遍采用的是木构抬梁结构。

(3)明清的民居

①结构:明朝,砖木结构的民居建筑开始普及。

②类型:主要有北方的窑洞、四合院,南方的徽派民居、福建土楼等。

四合院

福建永定土楼

吊脚楼

窑洞

四合院的构成与文化内涵

(1)构成:

①四合院是由正房(一般是北房)、东西厢房和南房组成的一个独立的院落,正房旁有时还有东西耳房,有抄手游廊将四面的房子连接,可避风雨。

②四合院的正房一般为三间或者五间,是一家之主或长辈居住的地方;东西厢房是晚辈居住的地方。

(2)文化内涵:四合院是我国封建社会宗法观念和家族制度在居住建筑上的反映,它体现了中国传统文化中长幼有序、尊卑有别的礼制观念,这些观念延续至今,成为中华民族精神的重要组成部分。

4.古希腊罗马的民居

(1)结构:中庭、凹室、正屋等

①带有列柱围廊的中庭,是民居的核心。

②中庭左右是小房间和陈放家史、祖先塑像的凹室,与人口相对的是正屋。

③罗马后期的建筑在此基础上扩建了更多的房间和列柱庭院。

(2)古罗马建筑的主要材料和主要特征

①主要材料:木、石、砖为主要材料,后来混凝土逐渐得到普及。

②主要特征:混凝土、拱券和希腊柱式相结合,成为古罗马建筑最主要的特征。

(3)古罗马建筑的发展

①集体住宅:3世纪,为了缓解人口剧增造成的住房紧缺,出现了由多层楼板叠加组合而成的集体住宅,专供百姓或外来人员租住。

②复合式公寓:4世纪时,罗马城中有许多复合式公寓,对后世影响深远。

5.美洲的民居

(1)北美大平原的印第安人过着游猎生活,住在圆锥形的帐篷中。

(2)亚马孙雨林中处于刀耕火种阶段的印第安人,在一块地方耕作两三年后便会迁徙到别处,他们住在圆形的公共居所中,屋内不分隔间,每个家庭有自己的区域。

阅读史料分析中西方传统城市的特点及原因。

史料一

中国古代的城市多是通过行政命令兴建并发展起来的①。中国封闭的地理环境,稳定的小农经济使中国很早进入封建社会,又很晚进入工业社会②。在两千多年的漫长封建社会中,城市不仅缺少促使发展新生产力与生产关系的积极因素,甚至还是封建保守势力的核心堡垒③,因为封建帝王、官僚、世家大族、富商豪绅等特权阶层几乎都集中在城市。城市中的居民由上至下,各司其职,各行其是④,与广大村庄中的农民依存共处,使中国封建制度异常稳固。所以中国传统城市的格局变化小,

没有大的变迁,从中几乎找不到现代文明的因素⑤。

史料二

西方的城市起源于古希腊城邦文明。无论是古希腊、罗马时代还是中世纪后期的复兴,西方的城市几乎都是商品经济的载体⑥。因此城市的兴起标志着封建经济结构分解的开始,这不仅使具有商业精神的新兴的市民阶级代表了一种进步的、革命的社会力量⑦,而且使以市场为中心、以契约为纽带的商品生产和交换也代表着一种新的社会秩序。城市中商品经济的发展促进了城市本身的繁荣并开拓了市民阶级从卑微地位上升为资产阶级的道路,商业精神孕育了政治意义上的平等自由观念⑧。从这个意义上讲,西方的城市就是现代民权的摇篮,是引领西方由传统社会走向现代社会的桥头堡和主要阵地⑨。

——以上史料均摘编自唐巍人《统治堡垒与民权摇篮——浅析中西方古代城市文化的异同》

特点:中国的传统城市注重政治职能、主要是贵族富商的聚居地、是封建统治的堡垒;

西方的传统城市与商品经济联系密切、主要是市民和商人的聚居地孕育了自由平等观念、是现代民权的摇篮。

原因:中国小农经济占主导、实行专制主义中央集权和思想文化专制;

西方商品经济发达、市民阶层力量强大崇尚自由平等的理念。

课堂小结

1.下面是半坡原始村落复原图,图中反映出的时代特征是(

)

A.种植植物,兼有饲养家畜

B.定居生活,形成农耕聚落

C.刀耕火种,形成青铜文化

D.过分开垦,造成农业危机

知识巩固

B

解析:材料图片反映的是半坡原始聚落,其反映的时代特征是定居生活,形成农耕聚落,B项正确;材料不能体现饲养家畜,排除A项;青铜文化是夏商周时期,C项错误;图片不能体现农业危机,排除D项。

解析:在新石器时期的村庄里,人们以种植粮食和饲养家畜为主,社会劳动生产率得到一定提高,使得一部分人可以来从事手工业生产,故①④正确,选C项。②说法错误,农业是这时期社会生活的中心产业;③不能由材料得出。

2.在新石器时期的村庄里,三种早期的手工业——制陶、冶金和纺织得到了快速发展。村民们利用制造的器物储存食物,打造武器,制成衣服,并出现了专门从事这些行业的人。这说明(

)

①村庄生活促进了劳动分工

②农业的社会地位有所下降

③私有制和阶级的初步产生

④社会劳动生产率得到提高

A.①②

B.②③

C.①④

D.②④

C

3.“镇”在唐代以前多指边境军事据点,镇将主要管理军务。宋代以后“民聚不成县而有税课者,则为镇或以官监之”。中国古代“镇”的职能演变主要反映了(

)

A.君主专制中央集权削弱

B.重农抑商政策放松

C.政府经济管理能力强化

D.商品经济的发展

D

解析:由材料可知,唐代以前“镇”的政治军事功能突出,宋代以后则是经济功能突出,结合所学可知,这反映的是商品经济的发展,D项正确。A项不能得出;B项说法错误;C项与材料主旨不符。

4.中国古代的“城”主要指城墙及城墙所包围的地区。“市”指商品交换的场所,城墙内的一个区域。“城”“市”连称就构成了“城市”。下列对材料的理解最准确的是(

)

A.筑城是为了维护封建统治秩序

B.古代政治体系具有森严的等级

C.中国古代城市兼具政治经济功能

D.政府非常重视发展城市商业贸易

C

解析:城是从政治功能来说的,市是从经济功能来说的,所以城市兼具政治、经济功能,C项正确。

5.罗马共和国晚期,城市街道两边建筑物密集,街道狭窄,经常出现有人从楼上泼水或投掷物品而致人受伤的情况。罗马法规定诉讼应向房屋的居住者提起,无论他是房屋的所有人还是承租人,均应承担赔偿责任。该规定(

)

A.保护了私有财产

B.加强了罗马城市管理

C.混淆了法律责任

D.完善了罗马法的内容

B

解析:该规定对罗马城市中的泼水或高空掷物现象进行限制和管理,体现的是加强罗马城市管理,B项正确。A项不能得出;C项说法错误;D项与材料主旨不符。

6.14世纪以后,无论是佛罗伦萨、威尼斯,还是米兰、罗马,城市中教堂及其他宗教性建筑退居次要地位,大型的世俗建筑成批出现,如大型城市广场、图书馆、博物馆等。近代西欧城市建设的变化从本质上(

)

A.促进了人文精神的萌发

B.反映了宗教改革的要求

C.推动了民主政治的构建

D.体现了商品经济的发展

D

解析:人文精神的萌发是在古希腊时期,A项错误;宗教改革兴起于16世纪,B项错误;启蒙运动推动了民主政治的构建,C项错误;材料中时间是14世纪以后,事件是大型世俗建筑成批出现,结合所学可知,这说明的是经济发展推动人们思想的解放,城市建筑凸显人的价值和作用,D项正确。

7.古代雅典的城市呈现出宗教区、公共活动区和私人区混合的格局,街道体系也缺乏规划,城市一直延续到郊区和乡村。富人区和穷人区均衡地散布于城市之中。唯其如此,雅典人创造了独特的文明。以上材料能说明雅典城市设计(

)

A.理念促使其民主政治产生

B.导致其民主政治出现脱节现象

C.与雅典人的行为观念形成互动

D.成为现代城市规划的典范

解析:由“宗教区、公共活动区和私人区混合”“富人区和穷人区均衡地散布于城市之中”可见民主政治影响了城市的布局,同时城市的这种布局也利于民主政治的实施,二者形成互动效应,C项正确;A、B两项说法都错误,均排除;D项表述材料信息不能体现,排除。

C

THANKS

第10课

古代的村落、集镇和城市

第四单元

村落、城镇与居住环境

学习目标

1.从唯物史观角度了解人类居住条件的变迁及各地居民的差异及其特征;了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响。

2.通过史料探究世界各地不同特色的居民,正确认识居住条件和环境与居民的关系,增强史料实证、历史解释等学科核心素养。

3.运用时空观念认识中西方村落、集镇和城市的形成过程。

学习重难点

重点:了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响。

难点:中西方古代城市的特点及原因。

壹

壹

贰

壹

叁

壹

肆

壹

村落的产生

集镇的出现

城市的产生

世界各地的民居

目录

图片展示的是兴隆洼遗址,它发现于内蒙古赤峰敖汉旗,是距今8000多年前的原始村落遗址。这里发掘出170余座半穴居房址,最大的房址面积达140平方米。该遗址被誉为“华夏第一村”

导入新课

村落的产生

壹

壹

上古穴居而野处。后世圣人,易之以宫室。上栋下宇,以待风雨.....

——《周易·系辞下》

古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室......

——《墨子·辞过》

史料阅读

1.居住形式的演变:从穴居、巢居、半穴居到地面筑屋。

一、村落的产生

2.村落

(1)含义:具有相当数量和规模的居民聚居点。

半坡村落遗址

(2)产生前提:农业定居地的出现。

(3)原始村落分布地:最早出现在两河流域;此外还分布在埃及的尼罗河流域,印度的印度河和恒河流域,中国的黄河、长江和辽河流域等。

(4)构成:住宅、仓廪、地窖和公共活动场所。

(5)影响:为人类提供了比较稳定、安全的生活环境;为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障;为人们进行集体活动提供了便利。

集镇的出现

贰

1.集镇的产生

(1)前提条件:社会生产力的发展;商品交换的发展。

(2)雏形的出现:在原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

(3)集镇的形成

①商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

②商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,集镇形成。

(3)集镇的形成

①商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

②商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,集镇形成。

2.集镇的发展

(1)两宋:工商业者经营及定居的集镇发展起来。有些镇由于地理位置重要以及常住人口的增长,成为一级行政机构所在地,这种集镇吸引了大量的手工业者和商人在集镇上开办作坊和商铺,促进了市场的繁荣。

(2)元朝:漕运和海运发达,运河沿岸兴起了很多工商业集镇。

(3)明清:集镇进一步发展并出现专业分工。

四大名镇

河南省朱仙镇、湖北省汉口镇、广东省佛山镇、江西省景德镇并称“天下四大名镇”。

河南朱仙镇是古代北方地区水陆交通和商贸重地,以民间传统工艺朱仙镇木版年画而闻名;

湖北汉口镇是水陆交通枢纽,明清商贾繁荣,有“楚中第一繁盛,九省通衢”之美誉;

广东佛山镇明清时为南方手工业重镇;

江西景德镇以青花瓷器闻名,号称“瓷都”。

城市的产生

叁

1.城市的概念:一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

2.早期的城市

(1)两河流域的城市:约公元前3500前3100年,两河流域苏美尔人生活的地区形成了一些居民中心,几个较大的居民中心结成城市。

(2)世界上主要的农业区域:相继产生了一批早期城市。

3.中国古代的城市

(1)构成:主要分为宫殿区、手工业区、商业区和居民区。

(2)发展

①商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

②周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度等都有规定;城邑大

致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

4.西方古代的城市

(1)典型代表是古希腊和古罗马的城市。

①古希腊的城市:古希腊城市布局中已反映出行政防御、宗教和商业的功能。

②古罗马的城市:其道路系统和供水排水系统成为后来西方城市建设的标准。

(2)欧洲中古时期出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇。

思考城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

(1)城市的产生和政治、经济等密切相关,其对政治局势的稳定起到了重要作用,同时也有利于商品贸易的发展,易于实现资源的高度集中。

(2)城市的防御性设施为人类生活提供了保护性场所,水利工程、道路等的完善便利了人们的生活。

世界各地的民居

肆

1.世界各地民居特点不同的原因

(1)居住地自然环境的影响。

(2)当地经济发展水平的影响。

(3)与当地文化习俗相关。

2.早期文明地区的民居

两河流域的居民

古代埃及的居民

地理环境

雨水稀少,没有森林,缺乏木材

干燥少雨,气候干热

建筑材料

黏土和芦苇混合制成的砖块,木材等

泥,木材和椰子叶等

基本结构

前庭、前室与主室

庭院、柱廊等

3.中国古代的民居

(1)远古时期的民居

①两大类型:巢居和穴居。人们在地势低洼潮湿的地方用树木营巢,在地势高亢干燥的地方挖穴而居。

②发展:巢居多营建于南方,后世发展为干栏式民居;穴居大多营建于北方,后来逐渐升至地面,形成地上建筑。

(2)先秦以来的民居

①特点:民居的设计遵循严格的等级观念和长幼有序的礼仪制度;住宅的布局讲求对称,主次分明,院落有序。

②结构:最普遍采用的是木构抬梁结构。

(3)明清的民居

①结构:明朝,砖木结构的民居建筑开始普及。

②类型:主要有北方的窑洞、四合院,南方的徽派民居、福建土楼等。

四合院

福建永定土楼

吊脚楼

窑洞

四合院的构成与文化内涵

(1)构成:

①四合院是由正房(一般是北房)、东西厢房和南房组成的一个独立的院落,正房旁有时还有东西耳房,有抄手游廊将四面的房子连接,可避风雨。

②四合院的正房一般为三间或者五间,是一家之主或长辈居住的地方;东西厢房是晚辈居住的地方。

(2)文化内涵:四合院是我国封建社会宗法观念和家族制度在居住建筑上的反映,它体现了中国传统文化中长幼有序、尊卑有别的礼制观念,这些观念延续至今,成为中华民族精神的重要组成部分。

4.古希腊罗马的民居

(1)结构:中庭、凹室、正屋等

①带有列柱围廊的中庭,是民居的核心。

②中庭左右是小房间和陈放家史、祖先塑像的凹室,与人口相对的是正屋。

③罗马后期的建筑在此基础上扩建了更多的房间和列柱庭院。

(2)古罗马建筑的主要材料和主要特征

①主要材料:木、石、砖为主要材料,后来混凝土逐渐得到普及。

②主要特征:混凝土、拱券和希腊柱式相结合,成为古罗马建筑最主要的特征。

(3)古罗马建筑的发展

①集体住宅:3世纪,为了缓解人口剧增造成的住房紧缺,出现了由多层楼板叠加组合而成的集体住宅,专供百姓或外来人员租住。

②复合式公寓:4世纪时,罗马城中有许多复合式公寓,对后世影响深远。

5.美洲的民居

(1)北美大平原的印第安人过着游猎生活,住在圆锥形的帐篷中。

(2)亚马孙雨林中处于刀耕火种阶段的印第安人,在一块地方耕作两三年后便会迁徙到别处,他们住在圆形的公共居所中,屋内不分隔间,每个家庭有自己的区域。

阅读史料分析中西方传统城市的特点及原因。

史料一

中国古代的城市多是通过行政命令兴建并发展起来的①。中国封闭的地理环境,稳定的小农经济使中国很早进入封建社会,又很晚进入工业社会②。在两千多年的漫长封建社会中,城市不仅缺少促使发展新生产力与生产关系的积极因素,甚至还是封建保守势力的核心堡垒③,因为封建帝王、官僚、世家大族、富商豪绅等特权阶层几乎都集中在城市。城市中的居民由上至下,各司其职,各行其是④,与广大村庄中的农民依存共处,使中国封建制度异常稳固。所以中国传统城市的格局变化小,

没有大的变迁,从中几乎找不到现代文明的因素⑤。

史料二

西方的城市起源于古希腊城邦文明。无论是古希腊、罗马时代还是中世纪后期的复兴,西方的城市几乎都是商品经济的载体⑥。因此城市的兴起标志着封建经济结构分解的开始,这不仅使具有商业精神的新兴的市民阶级代表了一种进步的、革命的社会力量⑦,而且使以市场为中心、以契约为纽带的商品生产和交换也代表着一种新的社会秩序。城市中商品经济的发展促进了城市本身的繁荣并开拓了市民阶级从卑微地位上升为资产阶级的道路,商业精神孕育了政治意义上的平等自由观念⑧。从这个意义上讲,西方的城市就是现代民权的摇篮,是引领西方由传统社会走向现代社会的桥头堡和主要阵地⑨。

——以上史料均摘编自唐巍人《统治堡垒与民权摇篮——浅析中西方古代城市文化的异同》

特点:中国的传统城市注重政治职能、主要是贵族富商的聚居地、是封建统治的堡垒;

西方的传统城市与商品经济联系密切、主要是市民和商人的聚居地孕育了自由平等观念、是现代民权的摇篮。

原因:中国小农经济占主导、实行专制主义中央集权和思想文化专制;

西方商品经济发达、市民阶层力量强大崇尚自由平等的理念。

课堂小结

1.下面是半坡原始村落复原图,图中反映出的时代特征是(

)

A.种植植物,兼有饲养家畜

B.定居生活,形成农耕聚落

C.刀耕火种,形成青铜文化

D.过分开垦,造成农业危机

知识巩固

B

解析:材料图片反映的是半坡原始聚落,其反映的时代特征是定居生活,形成农耕聚落,B项正确;材料不能体现饲养家畜,排除A项;青铜文化是夏商周时期,C项错误;图片不能体现农业危机,排除D项。

解析:在新石器时期的村庄里,人们以种植粮食和饲养家畜为主,社会劳动生产率得到一定提高,使得一部分人可以来从事手工业生产,故①④正确,选C项。②说法错误,农业是这时期社会生活的中心产业;③不能由材料得出。

2.在新石器时期的村庄里,三种早期的手工业——制陶、冶金和纺织得到了快速发展。村民们利用制造的器物储存食物,打造武器,制成衣服,并出现了专门从事这些行业的人。这说明(

)

①村庄生活促进了劳动分工

②农业的社会地位有所下降

③私有制和阶级的初步产生

④社会劳动生产率得到提高

A.①②

B.②③

C.①④

D.②④

C

3.“镇”在唐代以前多指边境军事据点,镇将主要管理军务。宋代以后“民聚不成县而有税课者,则为镇或以官监之”。中国古代“镇”的职能演变主要反映了(

)

A.君主专制中央集权削弱

B.重农抑商政策放松

C.政府经济管理能力强化

D.商品经济的发展

D

解析:由材料可知,唐代以前“镇”的政治军事功能突出,宋代以后则是经济功能突出,结合所学可知,这反映的是商品经济的发展,D项正确。A项不能得出;B项说法错误;C项与材料主旨不符。

4.中国古代的“城”主要指城墙及城墙所包围的地区。“市”指商品交换的场所,城墙内的一个区域。“城”“市”连称就构成了“城市”。下列对材料的理解最准确的是(

)

A.筑城是为了维护封建统治秩序

B.古代政治体系具有森严的等级

C.中国古代城市兼具政治经济功能

D.政府非常重视发展城市商业贸易

C

解析:城是从政治功能来说的,市是从经济功能来说的,所以城市兼具政治、经济功能,C项正确。

5.罗马共和国晚期,城市街道两边建筑物密集,街道狭窄,经常出现有人从楼上泼水或投掷物品而致人受伤的情况。罗马法规定诉讼应向房屋的居住者提起,无论他是房屋的所有人还是承租人,均应承担赔偿责任。该规定(

)

A.保护了私有财产

B.加强了罗马城市管理

C.混淆了法律责任

D.完善了罗马法的内容

B

解析:该规定对罗马城市中的泼水或高空掷物现象进行限制和管理,体现的是加强罗马城市管理,B项正确。A项不能得出;C项说法错误;D项与材料主旨不符。

6.14世纪以后,无论是佛罗伦萨、威尼斯,还是米兰、罗马,城市中教堂及其他宗教性建筑退居次要地位,大型的世俗建筑成批出现,如大型城市广场、图书馆、博物馆等。近代西欧城市建设的变化从本质上(

)

A.促进了人文精神的萌发

B.反映了宗教改革的要求

C.推动了民主政治的构建

D.体现了商品经济的发展

D

解析:人文精神的萌发是在古希腊时期,A项错误;宗教改革兴起于16世纪,B项错误;启蒙运动推动了民主政治的构建,C项错误;材料中时间是14世纪以后,事件是大型世俗建筑成批出现,结合所学可知,这说明的是经济发展推动人们思想的解放,城市建筑凸显人的价值和作用,D项正确。

7.古代雅典的城市呈现出宗教区、公共活动区和私人区混合的格局,街道体系也缺乏规划,城市一直延续到郊区和乡村。富人区和穷人区均衡地散布于城市之中。唯其如此,雅典人创造了独特的文明。以上材料能说明雅典城市设计(

)

A.理念促使其民主政治产生

B.导致其民主政治出现脱节现象

C.与雅典人的行为观念形成互动

D.成为现代城市规划的典范

解析:由“宗教区、公共活动区和私人区混合”“富人区和穷人区均衡地散布于城市之中”可见民主政治影响了城市的布局,同时城市的这种布局也利于民主政治的实施,二者形成互动效应,C项正确;A、B两项说法都错误,均排除;D项表述材料信息不能体现,排除。

C

THANKS

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化