月亮上的足迹

图片预览

文档简介

19 月亮上的足迹

初一备课组

教材分析

《 月亮上的足迹》 是一篇记叙文,写的是20 世纪最伟大的科学实验― 登月。这一题材本身就能引起学生丰富的联想和足够的兴趣,应充分利用这一点来进行这一课的教学。除此外,也可以指导学生在快速阅读中获取课文的信息,提取课文主要内容;还要学习本文按时间顺序清楚明白地叙述事件发生过程的写作方法。

课时安排:1 课时

教学目标

知识目标

理清文章思路,了解人类登月的知识。

能力目标

速读课文,养成自主阅读的习惯,概括文章主要内容。

情感态度与价值观

激发学生探索科学的兴趣,培养自主探究的学习能力。

教学重难点

速读课文,养成自主阅读的习’惯,概括文章主要内容。

用简练的语句概括登月的四个阶段。

突破方法:教读本文,要指导学生在快速阅读中获取信息,提取课文主要内容。采用圈点勾画法,抓住重点信息。

教学方法

1 .快速阅读法。本文是一篇饶有兴趣的科普小品,以明晰的时间线索将登月的全过程叙述得清楚明白,生动形象。先让学生以较快的速度默读,整体感知文章大意,再用简洁的语句梳理概括内容要点。

2 .讲读法。

教学过程

一、导入新课

(一)(多媒体显示月球地貌、宇宙飞船探访太空的资料)

(教师简要解说图片内容)同学们,你们知道这些珍贵的资料是怎么得来的吗?对,是宇航员登上月球后拍摄的。那么,你们想了解人类成功地踏上月球的全过程吗?让我们一起学习朱长超的《 月亮上的足迹》 。

(二)(多媒体播放一段人类探访月球的短片)

我们刚才看到的是人类探访月球的全过程,那么作者朱长超是怎样用手中的笔记录这一段真实历程的呢?今天让我们与航天英雄一起,去感受1969 年那惊心动魄的一刻… …

(三)(背景音乐:贝多芬的《月光曲》、阿炳的《二泉映月》)

同学们,“弯弯的月儿小小的船,小小的船儿两头尖”,伴着这熟悉的儿歌,我们不知不觉走过了孩提时代。的确,如洗的碧空、如盘的圆月有着太多的光彩魅力,吸引着人们的目光,}丰富的内蕴尽在神话传说、文章词赋、民风民俗之中。长舒广袖的寂寞嫦娥、吴刚砍伐月桂,的坎坎之声,无不诱惑人们去设想月球上的情形,奇妙的幻想终于在1969 年的美国肯尼迪!航天中心伴着“阿波罗11号”—— 太空雄鹰展翅飞落月球而实现。今天,让我们在朱长超的引领下去重温那一刻。

二、快速阅读,概括要点

1 .学生快速阅读课文,了解文章主要内容。要求集中注意力默读,不回视。阅读中,勾画出下列字词,并利用工具书掌握其读音和意义。

投影:

( l )观测,观察并测量(天文、地理、气象、方向等)。

(2 )畅(chàng )谈:尽情地谈。

(3 )里程碑:比喻在历史发展过程中可以作为标志的大事。

(4 )昂首挺立:仰着头笔直地立着。

(5 )遥遥在望:形容远远地可以看到。

(6 )可望而不可即(jí ) :只能够望见而不能够接近。即,靠近、接触。

2 .本文是一篇科普小品,真实记录了人类首次登月的全过程。在文中筛选圈点出表示时间的短语,思考:

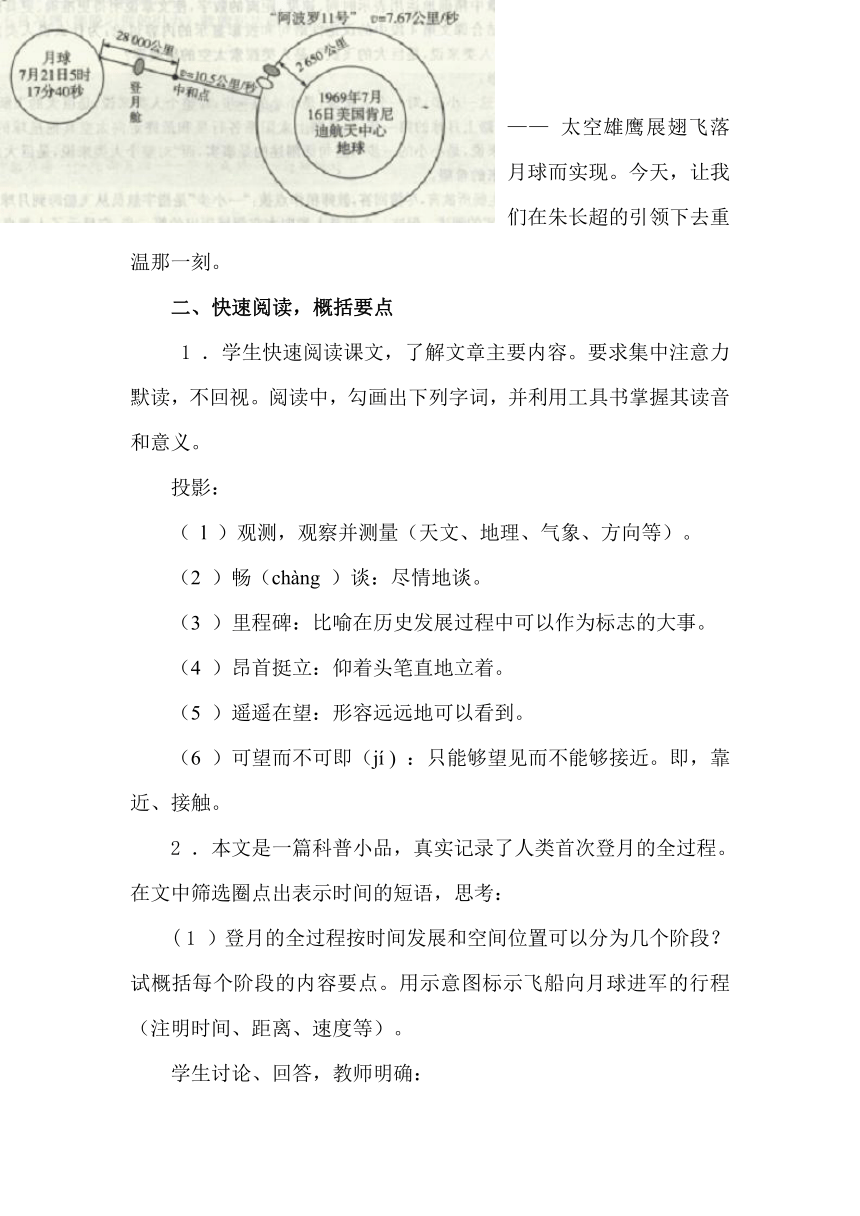

( 1 )登月的全过程按时间发展和空间位置可以分为几个阶段?试概括每个阶段的内容要点。用示意图标示飞船向月球进军的行程(注明时间、距离、速度等)。

学生讨论、回答,教师明确:

登月的全过程可分为飞船升空前的准备、飞船飞向月球、登月舱登月成功、飞船返回地球四个阶段。

( 2 )文章是按什么顺序来报道登月的全过程的呢?

明确:按时间顺序展开叙述的。明晰的时间线索使读者比较详细地了解登月的具体时间,也增强了事件的生动性。

3 .指名学生详细复述事件过程,要求说出具体细节,其余学生补充遗漏的情节。4 .宇航员登上月球后做了哪些事?在文中标记出来。

教师明确:宇航员登上月球后做了下列几件事:( 1 )检查登月器的着陆情况;( 2 )采集月壤和月岩样品;( 3 )树立登月纪念碑; ( 4 )安装电视摄像机、太阳风测定装置、激光仪和月震仪进行科学探测;( 5 )插上美国的星条旗;( 6 )与美国总统尼克松进行通话等。

5 .朗读课文的1 ~ 2 段对登月事件及意义的概说,根据文章语言环境的提示,筛选事件发生的时间、地点和人物要素。

学生回答,教师明确:

1969 年7 月16 日,美国佛罗里达半岛中部的肯尼迪航天中心,宇航员阿姆斯特朗、科林斯、奥尔德林。

6 .朗读并背诵文章最后一段阿姆斯特朗评价登月意义的话。

7 .师生共同归结课文思路:

文章采用“概括― 评说”的结构方式。

第一部分:概说登月事件及其意义。

第二部分:评说登月全过程。

第一阶段:起飞

第二阶段:进军

第三阶段:登月

第四阶段:返航

第三部分:再次强调登月事件的伟大意义。

8 .想象训练:

根据情况提示,展开想象,口头描述一个片段。

你驾驶着一艘宇宙飞船,在茫茫的太空中寻找外星生命。你离开地球已经好几天了。

这时,透过舷窗,你看到一个美丽的蓝色星球… …

三、精读课文,研讨细节

1 .请一名同学朗读课文的第5 、n 段,其他同学在课本上标记出含有数字的语句,思考:作者比较详细地列举一系列数字的作用是什么?

教师明确:

富有吸引力的数字如“阿波罗11号”飞船的高度为2 650 公里,速度为每秒7 . 67 公里;21 日上午11 点39 分,登月舱打开了舱门;1969 年7 月21 日11 点56 分20 秒等。因为这是一篇太空探索的文章,太空探索对数字的精确度要求非常高,这些数字主要是为了体现本文的准确性、科学性、真实性,体现纪实报道的特点,同时可以帮助读者增加知识。文章中精确地运用表示时间、速度、距离的数字,使文章说明得更准确、更具体。

2 .结合课文第4 段中的议论性语句和投影显示的内容讨论:为什么说人类第一次登月“对整个人类来说,是巨大的飞跃”,是人类探索太空的里程碑?

投影:

( 1 )这一小步,对一个人来说,是小小的一步;对整个人类来说,是巨大的飞跃。

( 2 )踏上月球的第一步,也是踏上太阳系各行星和最终走向太空其他星球的一步。“对一个人来说,是小小的一步”,这句话阐述的是事实,而“对整个人类来说,是巨大的飞跃”,则是对未来的希望。

学生畅所欲言,尽情回答,教师稍作点拨:“一小步”是指宇航员从飞船跨到月球表面的一小步,是事实的阐述。但这一小步是人类向太空领域迈出的第一步,它显示了人类卓越的聪明才智,说明现代科技已经达到了向外层空间发展的水平,人类迈进宇宙的步伐将更坚实,更长远。

3 .作者以平实的语言记录登月的过程,尽管没有过多的议论抒情,但字里行间表达了作者怎样的思想感情?

明确:表达了作者的喜悦之情以及对人类聪明才智的赞叹,对宇航员的赞叹。如流露在登月纪念碑文中的胜利、豪迈之情。

四、课堂小结

人类第一次成功地探访月球转眼间已是三十多年前的事了。回眸历史,重温经典,在叹服人类用聪明才智谱写壮举的同时,月球的神秘仍然吸引着人类探索的脚步,精彩神话的创造就孕育在这坚实的探索之中。我们有理由相信月球村的梦想在不久的将来会变成鲜活的现实,让我们共同祈祝人类的未来更美好。这篇记实报道以平实的语言,真实地记录了人类首次登月的全过程,表达了作者对登月成功后的喜悦之情以及对人类聪明才智的赞叹。本文按照事情发展的时间顺序来记叙,条理十分清晰,记叙的要素交代得一目了然,且语言平实、准确,体现了新闻报道的准确性、真实性、科学性。

五、拓展延伸

( 1 )出示杨利伟的图片,小记者请同学们说说有关杨利伟的事迹,看谁说得最多最详。(多媒体显示)

( 2 )有关月亮的神话故事、诗词、对联、谜语很多,小组比赛谁记得最多。

六、布置作业

阅读文段,完成1 一4 题。

投影:

“阿波罗11号”太空船首次登陆月球的刹那,的确令人叹为观止。但太空船得先摆脱地球强大的引力,才能飞往月球。因此刚发射的几分钟,也就是整个航程一开始的若干会里之内,是最艰难的时刻,所费的力量往往超过往后的几十万公里。

习惯也是一样,它具有极大的“引力”,只是许多人不加注意或不肯承认罢了。要革除因循苟且、缺乏耐心、吹毛求疵、自私自利等不良习性,缺乏意志力,不能大刀阔斧地改革,便难以竟全功。“起飞”需要极大的努力,然而一旦脱离重力的牵绊,就能达到理想的境地。1 .从全文看,第1 段关于太空船的叙述,是为了说明什么?利用文中的语句回答。2 .第2 段中的“习惯”具体是指什么?

3 .第2 段中“起飞”的含义是什么?

4 .这篇短文的中心是什么?用自己的话概括回答。

参考答案:

1 .说明“起飞”需要极大的努力,然而一旦脱离重力的牵绊,就能达到理想的境地。2 .具体指因循苟且、缺乏耐心、吹毛求疵、自私自利等不良习性。

3 .人们改变不良习惯的起始阶段。

4 .克服不良习惯(摆脱习惯的引力),就能到达理想的境界。

板书设计

教学反思

一、要熟悉教材,教学的各个部分应作好安排,该怎么导人,怎么结尾,哪些是重点,各部分的时间安排要把握好。如果把上课比作打仗的话,教材就犹如敌人,要摸透敌人,才能有取胜的机会,因此切忌打无准备之战。战前要根据敌我的情况确定正确的战略战术,统筹好各部分的兵力,才能高奏凯歌而回。

二、要多运用启发式的教学方法。启发性原则是教学原则之一。中外教育家都很重视启发式教学。孔子曾提出了“不愤不启,不排不发”的著名的教学要求。美国实用主义教育家杜威强调学生的主体性。教师不是主体,教师是一个引导者。教师的作用在于引导、激励、启发,而不是牵着学生的鼻子走,强迫和代替学生学习,唯有这样才能让学生真正成为课堂的主体。

初一备课组

教材分析

《 月亮上的足迹》 是一篇记叙文,写的是20 世纪最伟大的科学实验― 登月。这一题材本身就能引起学生丰富的联想和足够的兴趣,应充分利用这一点来进行这一课的教学。除此外,也可以指导学生在快速阅读中获取课文的信息,提取课文主要内容;还要学习本文按时间顺序清楚明白地叙述事件发生过程的写作方法。

课时安排:1 课时

教学目标

知识目标

理清文章思路,了解人类登月的知识。

能力目标

速读课文,养成自主阅读的习惯,概括文章主要内容。

情感态度与价值观

激发学生探索科学的兴趣,培养自主探究的学习能力。

教学重难点

速读课文,养成自主阅读的习’惯,概括文章主要内容。

用简练的语句概括登月的四个阶段。

突破方法:教读本文,要指导学生在快速阅读中获取信息,提取课文主要内容。采用圈点勾画法,抓住重点信息。

教学方法

1 .快速阅读法。本文是一篇饶有兴趣的科普小品,以明晰的时间线索将登月的全过程叙述得清楚明白,生动形象。先让学生以较快的速度默读,整体感知文章大意,再用简洁的语句梳理概括内容要点。

2 .讲读法。

教学过程

一、导入新课

(一)(多媒体显示月球地貌、宇宙飞船探访太空的资料)

(教师简要解说图片内容)同学们,你们知道这些珍贵的资料是怎么得来的吗?对,是宇航员登上月球后拍摄的。那么,你们想了解人类成功地踏上月球的全过程吗?让我们一起学习朱长超的《 月亮上的足迹》 。

(二)(多媒体播放一段人类探访月球的短片)

我们刚才看到的是人类探访月球的全过程,那么作者朱长超是怎样用手中的笔记录这一段真实历程的呢?今天让我们与航天英雄一起,去感受1969 年那惊心动魄的一刻… …

(三)(背景音乐:贝多芬的《月光曲》、阿炳的《二泉映月》)

同学们,“弯弯的月儿小小的船,小小的船儿两头尖”,伴着这熟悉的儿歌,我们不知不觉走过了孩提时代。的确,如洗的碧空、如盘的圆月有着太多的光彩魅力,吸引着人们的目光,}丰富的内蕴尽在神话传说、文章词赋、民风民俗之中。长舒广袖的寂寞嫦娥、吴刚砍伐月桂,的坎坎之声,无不诱惑人们去设想月球上的情形,奇妙的幻想终于在1969 年的美国肯尼迪!航天中心伴着“阿波罗11号”—— 太空雄鹰展翅飞落月球而实现。今天,让我们在朱长超的引领下去重温那一刻。

二、快速阅读,概括要点

1 .学生快速阅读课文,了解文章主要内容。要求集中注意力默读,不回视。阅读中,勾画出下列字词,并利用工具书掌握其读音和意义。

投影:

( l )观测,观察并测量(天文、地理、气象、方向等)。

(2 )畅(chàng )谈:尽情地谈。

(3 )里程碑:比喻在历史发展过程中可以作为标志的大事。

(4 )昂首挺立:仰着头笔直地立着。

(5 )遥遥在望:形容远远地可以看到。

(6 )可望而不可即(jí ) :只能够望见而不能够接近。即,靠近、接触。

2 .本文是一篇科普小品,真实记录了人类首次登月的全过程。在文中筛选圈点出表示时间的短语,思考:

( 1 )登月的全过程按时间发展和空间位置可以分为几个阶段?试概括每个阶段的内容要点。用示意图标示飞船向月球进军的行程(注明时间、距离、速度等)。

学生讨论、回答,教师明确:

登月的全过程可分为飞船升空前的准备、飞船飞向月球、登月舱登月成功、飞船返回地球四个阶段。

( 2 )文章是按什么顺序来报道登月的全过程的呢?

明确:按时间顺序展开叙述的。明晰的时间线索使读者比较详细地了解登月的具体时间,也增强了事件的生动性。

3 .指名学生详细复述事件过程,要求说出具体细节,其余学生补充遗漏的情节。4 .宇航员登上月球后做了哪些事?在文中标记出来。

教师明确:宇航员登上月球后做了下列几件事:( 1 )检查登月器的着陆情况;( 2 )采集月壤和月岩样品;( 3 )树立登月纪念碑; ( 4 )安装电视摄像机、太阳风测定装置、激光仪和月震仪进行科学探测;( 5 )插上美国的星条旗;( 6 )与美国总统尼克松进行通话等。

5 .朗读课文的1 ~ 2 段对登月事件及意义的概说,根据文章语言环境的提示,筛选事件发生的时间、地点和人物要素。

学生回答,教师明确:

1969 年7 月16 日,美国佛罗里达半岛中部的肯尼迪航天中心,宇航员阿姆斯特朗、科林斯、奥尔德林。

6 .朗读并背诵文章最后一段阿姆斯特朗评价登月意义的话。

7 .师生共同归结课文思路:

文章采用“概括― 评说”的结构方式。

第一部分:概说登月事件及其意义。

第二部分:评说登月全过程。

第一阶段:起飞

第二阶段:进军

第三阶段:登月

第四阶段:返航

第三部分:再次强调登月事件的伟大意义。

8 .想象训练:

根据情况提示,展开想象,口头描述一个片段。

你驾驶着一艘宇宙飞船,在茫茫的太空中寻找外星生命。你离开地球已经好几天了。

这时,透过舷窗,你看到一个美丽的蓝色星球… …

三、精读课文,研讨细节

1 .请一名同学朗读课文的第5 、n 段,其他同学在课本上标记出含有数字的语句,思考:作者比较详细地列举一系列数字的作用是什么?

教师明确:

富有吸引力的数字如“阿波罗11号”飞船的高度为2 650 公里,速度为每秒7 . 67 公里;21 日上午11 点39 分,登月舱打开了舱门;1969 年7 月21 日11 点56 分20 秒等。因为这是一篇太空探索的文章,太空探索对数字的精确度要求非常高,这些数字主要是为了体现本文的准确性、科学性、真实性,体现纪实报道的特点,同时可以帮助读者增加知识。文章中精确地运用表示时间、速度、距离的数字,使文章说明得更准确、更具体。

2 .结合课文第4 段中的议论性语句和投影显示的内容讨论:为什么说人类第一次登月“对整个人类来说,是巨大的飞跃”,是人类探索太空的里程碑?

投影:

( 1 )这一小步,对一个人来说,是小小的一步;对整个人类来说,是巨大的飞跃。

( 2 )踏上月球的第一步,也是踏上太阳系各行星和最终走向太空其他星球的一步。“对一个人来说,是小小的一步”,这句话阐述的是事实,而“对整个人类来说,是巨大的飞跃”,则是对未来的希望。

学生畅所欲言,尽情回答,教师稍作点拨:“一小步”是指宇航员从飞船跨到月球表面的一小步,是事实的阐述。但这一小步是人类向太空领域迈出的第一步,它显示了人类卓越的聪明才智,说明现代科技已经达到了向外层空间发展的水平,人类迈进宇宙的步伐将更坚实,更长远。

3 .作者以平实的语言记录登月的过程,尽管没有过多的议论抒情,但字里行间表达了作者怎样的思想感情?

明确:表达了作者的喜悦之情以及对人类聪明才智的赞叹,对宇航员的赞叹。如流露在登月纪念碑文中的胜利、豪迈之情。

四、课堂小结

人类第一次成功地探访月球转眼间已是三十多年前的事了。回眸历史,重温经典,在叹服人类用聪明才智谱写壮举的同时,月球的神秘仍然吸引着人类探索的脚步,精彩神话的创造就孕育在这坚实的探索之中。我们有理由相信月球村的梦想在不久的将来会变成鲜活的现实,让我们共同祈祝人类的未来更美好。这篇记实报道以平实的语言,真实地记录了人类首次登月的全过程,表达了作者对登月成功后的喜悦之情以及对人类聪明才智的赞叹。本文按照事情发展的时间顺序来记叙,条理十分清晰,记叙的要素交代得一目了然,且语言平实、准确,体现了新闻报道的准确性、真实性、科学性。

五、拓展延伸

( 1 )出示杨利伟的图片,小记者请同学们说说有关杨利伟的事迹,看谁说得最多最详。(多媒体显示)

( 2 )有关月亮的神话故事、诗词、对联、谜语很多,小组比赛谁记得最多。

六、布置作业

阅读文段,完成1 一4 题。

投影:

“阿波罗11号”太空船首次登陆月球的刹那,的确令人叹为观止。但太空船得先摆脱地球强大的引力,才能飞往月球。因此刚发射的几分钟,也就是整个航程一开始的若干会里之内,是最艰难的时刻,所费的力量往往超过往后的几十万公里。

习惯也是一样,它具有极大的“引力”,只是许多人不加注意或不肯承认罢了。要革除因循苟且、缺乏耐心、吹毛求疵、自私自利等不良习性,缺乏意志力,不能大刀阔斧地改革,便难以竟全功。“起飞”需要极大的努力,然而一旦脱离重力的牵绊,就能达到理想的境地。1 .从全文看,第1 段关于太空船的叙述,是为了说明什么?利用文中的语句回答。2 .第2 段中的“习惯”具体是指什么?

3 .第2 段中“起飞”的含义是什么?

4 .这篇短文的中心是什么?用自己的话概括回答。

参考答案:

1 .说明“起飞”需要极大的努力,然而一旦脱离重力的牵绊,就能达到理想的境地。2 .具体指因循苟且、缺乏耐心、吹毛求疵、自私自利等不良习性。

3 .人们改变不良习惯的起始阶段。

4 .克服不良习惯(摆脱习惯的引力),就能到达理想的境界。

板书设计

教学反思

一、要熟悉教材,教学的各个部分应作好安排,该怎么导人,怎么结尾,哪些是重点,各部分的时间安排要把握好。如果把上课比作打仗的话,教材就犹如敌人,要摸透敌人,才能有取胜的机会,因此切忌打无准备之战。战前要根据敌我的情况确定正确的战略战术,统筹好各部分的兵力,才能高奏凯歌而回。

二、要多运用启发式的教学方法。启发性原则是教学原则之一。中外教育家都很重视启发式教学。孔子曾提出了“不愤不启,不排不发”的著名的教学要求。美国实用主义教育家杜威强调学生的主体性。教师不是主体,教师是一个引导者。教师的作用在于引导、激励、启发,而不是牵着学生的鼻子走,强迫和代替学生学习,唯有这样才能让学生真正成为课堂的主体。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》