山东省济宁市2021届高三上学期期末质量检测(12月)历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市2021届高三上学期期末质量检测(12月)历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 159.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-02 14:45:06 | ||

图片预览

文档简介

济宁市2020-2021学年度第一学期高三期末质量检测

历史试题

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非逸择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

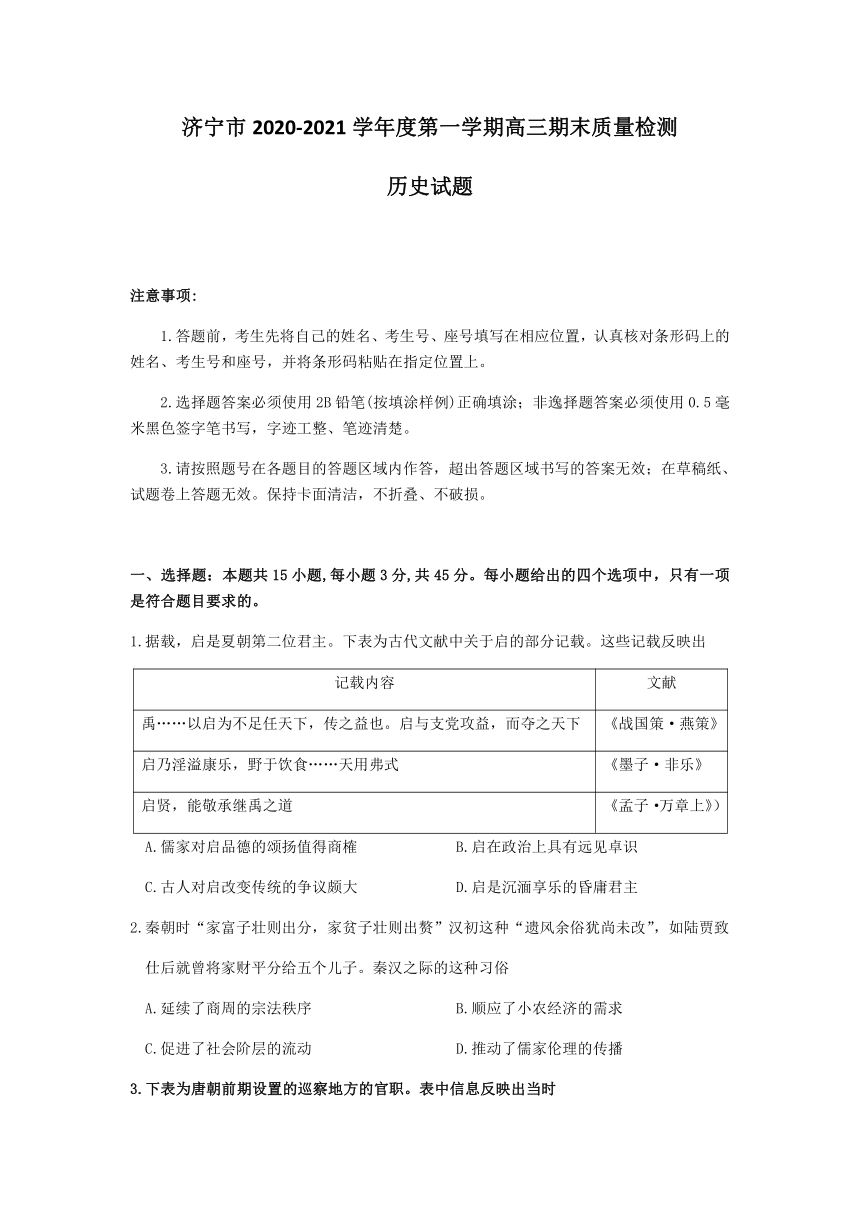

1.据载,启是夏朝第二位君主。下表为古代文献中关于启的部分记载。这些记载反映出

记载内容

文献

禹……以启为不足任天下,传之益也。启与支党攻益,而夺之天下

《战国策·燕策》

启乃淫溢康乐,野于饮食……天用弗式

《墨子·非乐》

启贤,能敬承继禹之道

《孟子·万章上》)

A.儒家对启品德的颂扬值得商榷 B.启在政治上具有远见卓识

C.古人对启改变传统的争议颇大 D.启是沉湎享乐的昏庸君主

2.秦朝时“家富子壮则出分,家贫子壮则出赘”汉初这种“遗风余俗犹尚未改”,如陆贾致

仕后就曾将家财平分给五个儿子。秦汉之际的这种习俗

A.延续了商周的宗法秩序 B.顺应了小农经济的需求

C.促进了社会阶层的流动 D.推动了儒家伦理的传播

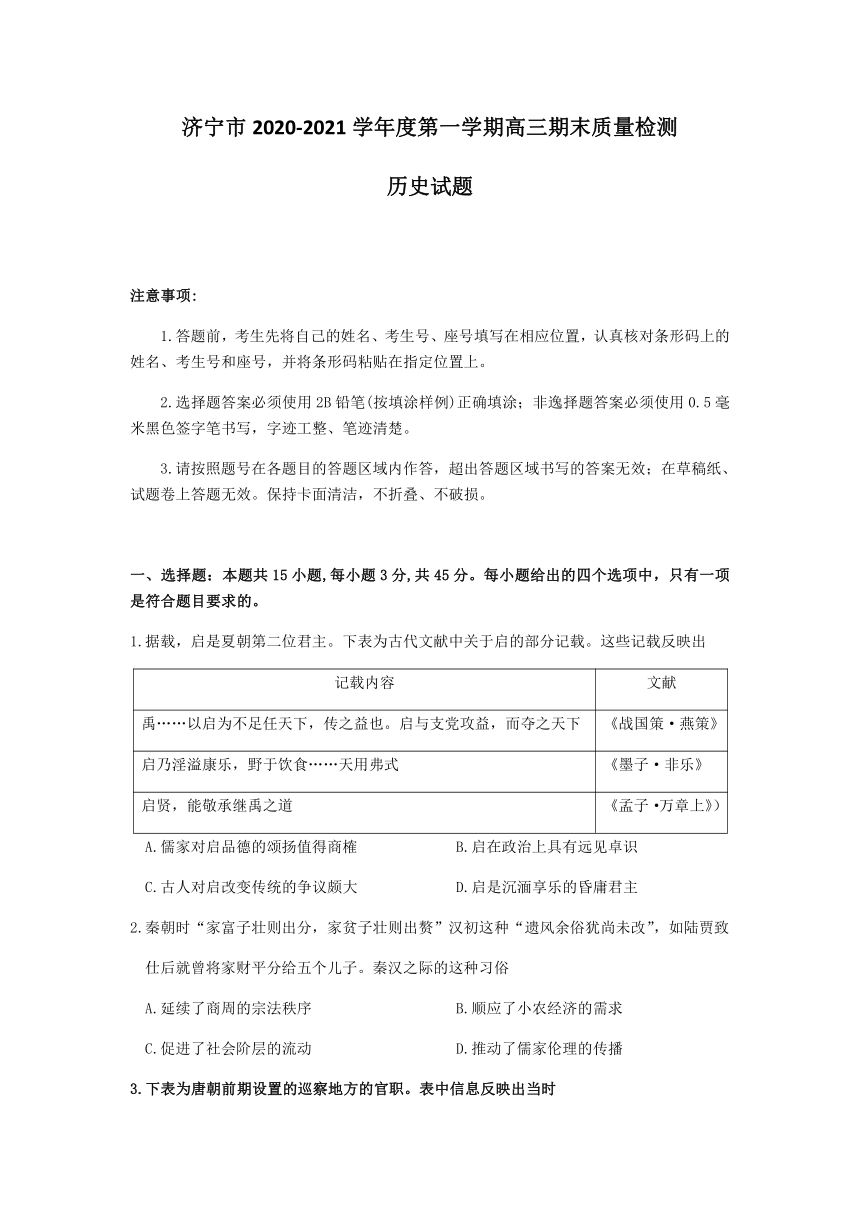

3.下表为唐朝前期设置的巡察地方的官职。表中信息反映出当时

贞观八年(634)

十六道黜陟大使(只派出十三人)

武后天授二年(691)

十道存抚使

中宗神龙二年(706)

十道巡察使(二周年一替)

景龙三年(709)

十道按察使(置废频繁)

开元二十一年(738)

七五道采访使

A.中央政策缺乏延续性 B.地方行政体系日趋完备

C.地方政府权力逐渐削弱 D.中央注重多渠道控制地方

4.据载,北宋时期,宋真宗(968-1022年)经常亲临佛寺,进渴参拜,以示崇敬;同时,他也大兴土木修建道观,甚至专门设立道教节日,令天下士民庆祝。这反映出当时

A.三教并行局面被打破 B.佛道思想成为官方哲学

C.教化手段呈现多元化 D.儒学社会基础严重削弱

5.1394年,明太祖下令:“沿海之人往往私下诸番贸易香货,因诱蛮夷为盗。命礼部严禁绝之,敢有私下诸番互市者,必置之重法,凡番香、番货皆不许贩鬻。”这反映出明太祖禁止私海外贸易旨在

A.活跃国内商品经济 B.安定沿海社会秩序

C.防止外来思想渗透 D.加强官方贸易垄断

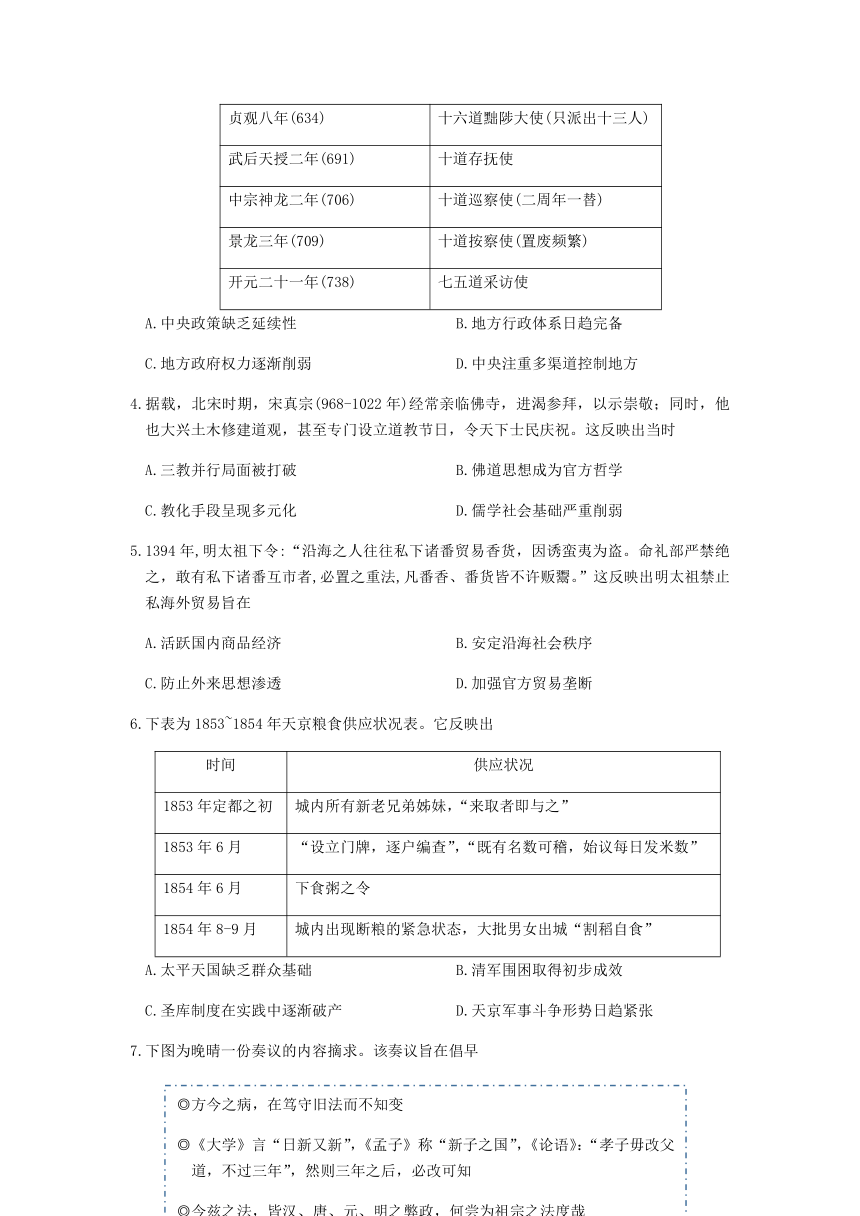

6.下表为1853~1854年天京粮食供应状况表。它反映出

时间

供应状况

1853年定都之初

城内所有新老兄弟姊妹,“来取者即与之”

1853年6月

“设立门牌,逐户编查”,“既有名数可稽,始议每日发米数”

1854年6月

下食粥之令

1854年8-9月

城内出现断粮的紧急状态,大批男女出城“割稻自食”

A.太平天国缺乏群众基础 B.清军围困取得初步成效

C.圣库制度在实践中逐渐破产 D.天京军事斗争形势日趋紧张

7.下图为晚晴一份奏议的内容摘求。该奏议旨在倡早

30734065405◎方今之病,在笃守旧法而不知变

◎《大学》言“日新又新”,《孟子》称“新子之国”,《论语》:“孝子毋改父道,不过三年”,然则三年之后,必改可知

◎今兹之法,皆汉、唐、元、明之弊政,何尝为祖宗之法度哉

◎方今之病,在笃守旧法而不知变

◎《大学》言“日新又新”,《孟子》称“新子之国”,《论语》:“孝子毋改父道,不过三年”,然则三年之后,必改可知

◎今兹之法,皆汉、唐、元、明之弊政,何尝为祖宗之法度哉

A.师夷长技 B.“中学为体,西学为用”

C.“自强“求富” D.维新变法

8.1913年,北洋政府的工商总长张謇提出:“宜分别输出入物品之性质以为卷到,不宜如旧条约以值百抽五或值百抽七五概括之税率”,如果能够“出口税轻重由我,则国际市场上庶有我国商人容足之地”。由此可见他主张

A.谋求关税自主以推动实业发展 B.废除列强经济特权以维护经济独立

C.提高税率以保护中国民族经济 D.参与制定国际规则以融入世界市场

9.下表是1937年中国共产党改编红军的原则和做法。由此可见

1937.8.1

总政治部提出红军改编后,政治工作中的仍是进行党的工作,保障党的策略路线的执行

1937.8.25

中共中央革命军事委员会发布命令,将红军改编为国民革命军第八路军

1937.9

中央中央革命军事委员会发布命令,八路军改称第十八集团军

A.中国共产党是统一战线的主导力量 B.中国共产党放弃了对军队的指挥权

C.中国共产党是抗日战争的中流砥柱 D.第二次国共合作的形式是党外合作

10.1957年,中共中央、国务院联合发出《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严厉要求各地采取有效措施制止农村人口迁往城市。这主要是为了

A.减轻城市就业压力 B.促进集体经济发展

C.适应人民公社需要 D.缩小城乡间的差别

11.下图为公元前5至前4世纪雅典公民大会的演说及表决程序。由此可见当时

10160059055◎演说者根据主席团事先拟好的议题,上台阐述自己的提议

◎演说结束时要说:“我尽量把我想要说的说出来了。请你们本着最能符合城邦和人民利益的原则作出选择。”

◎演说全部姑来后进行辩论,然后进行议题的集体表决,多数人使赞成即为通过并生效

◎演说者根据主席团事先拟好的议题,上台阐述自己的提议

◎演说结束时要说:“我尽量把我想要说的说出来了。请你们本着最能符合城邦和人民利益的原则作出选择。”

◎演说全部姑来后进行辩论,然后进行议题的集体表决,多数人使赞成即为通过并生效

A.主席团是城邦的最高权为机构 B.演说调动公民参政的积极性

C.演说必须维护城邦整体利益 D.公民直接参与城邦政治运作

12.1615年,法国经济学家蒙克莱田在《献给国王和王后的政治经济学》一书中,要求政府在外国商人从法国输出他们所需商品如小麦、酒、化装品和食盐等等时,课以高额的出口税。其要求在客观上适应了法国

A.抗衡英国的需要 B.海外殖民探险的需要

C.商人阶层的需要 D.工业资产阶级的需要

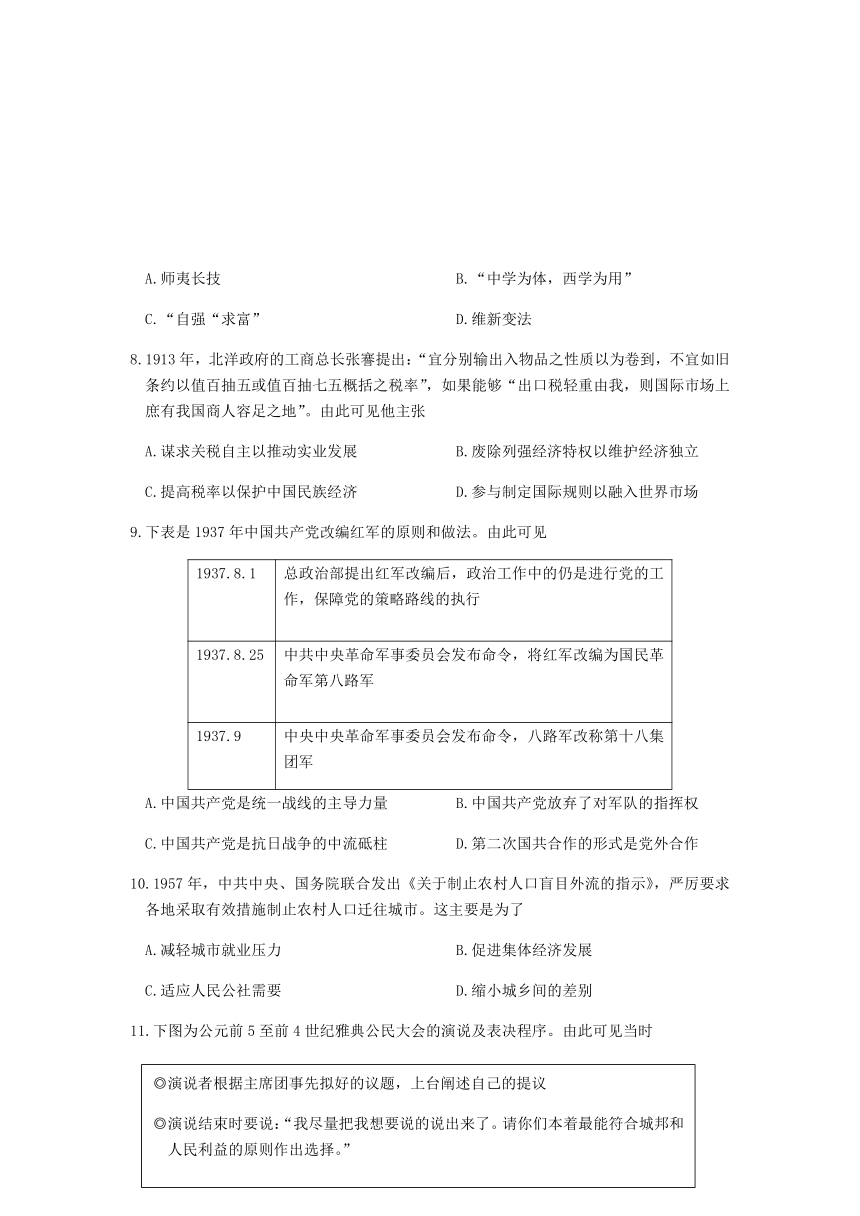

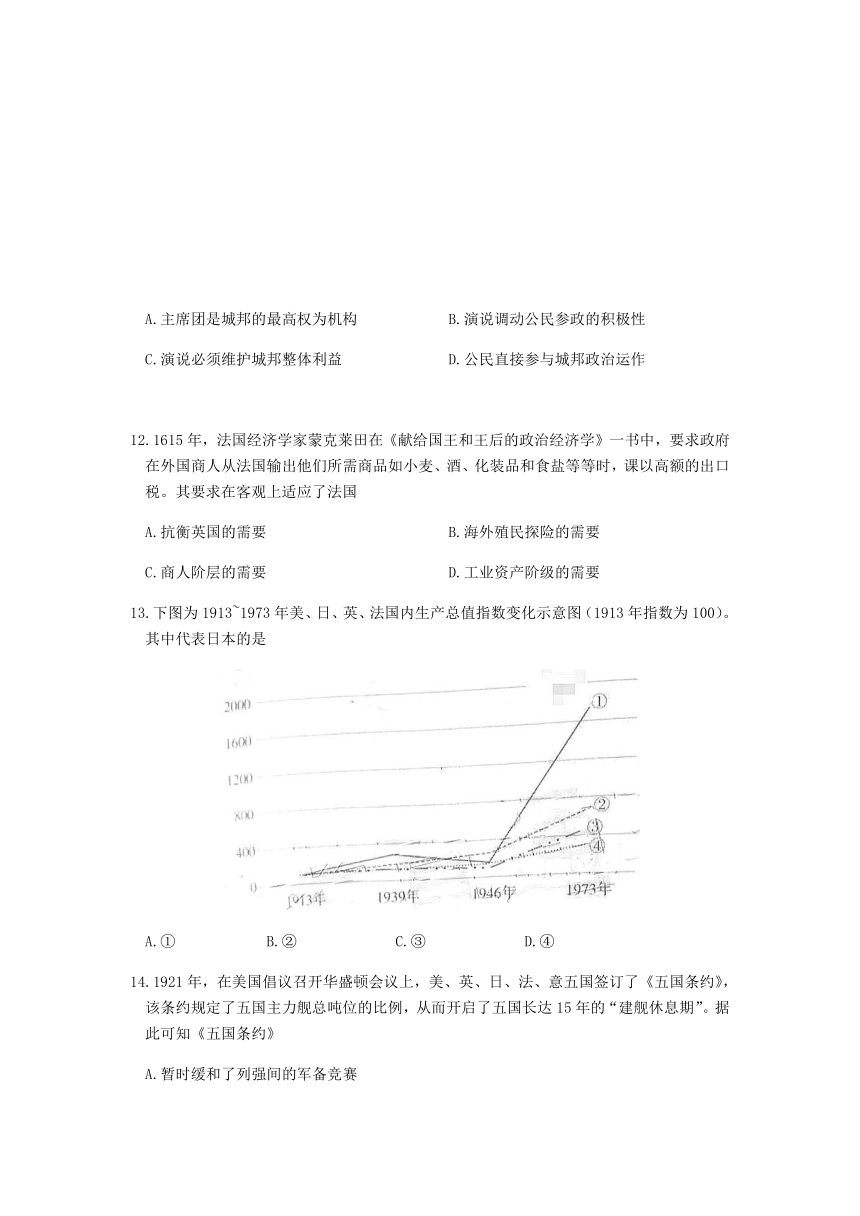

13.下图为1913~1973年美、日、英、法国内生产总值指数变化示意图(1913年指数为100)。其中代表日本的是

A.① B.② C.③ D.④

14.1921年,在美国倡议召开华盛顿会议上,美、英、日、法、意五国签订了《五国条约》,该条约规定了五国主力舰总吨位的比例,从而开启了五国长达15年的“建舰休息期”。据此可知《五国条约》

A.暂时缓和了列强间的军备竞赛

B.大大提高了美国海军的影响力

C.有效限制了日本主力舰的发展

D.严重冲击了英国海上霸主地位

15.在1945年雅尔塔会议上,斯大林指出,波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且

是个安全问题,波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。这反映出当时

A.波兰成为美苏两国争夺的焦点

B.苏联努力扩大在东欧地区的影响

C.苏联以全球霸权作为战略目标

D.苏联西部边界安全面临严峻挑战

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

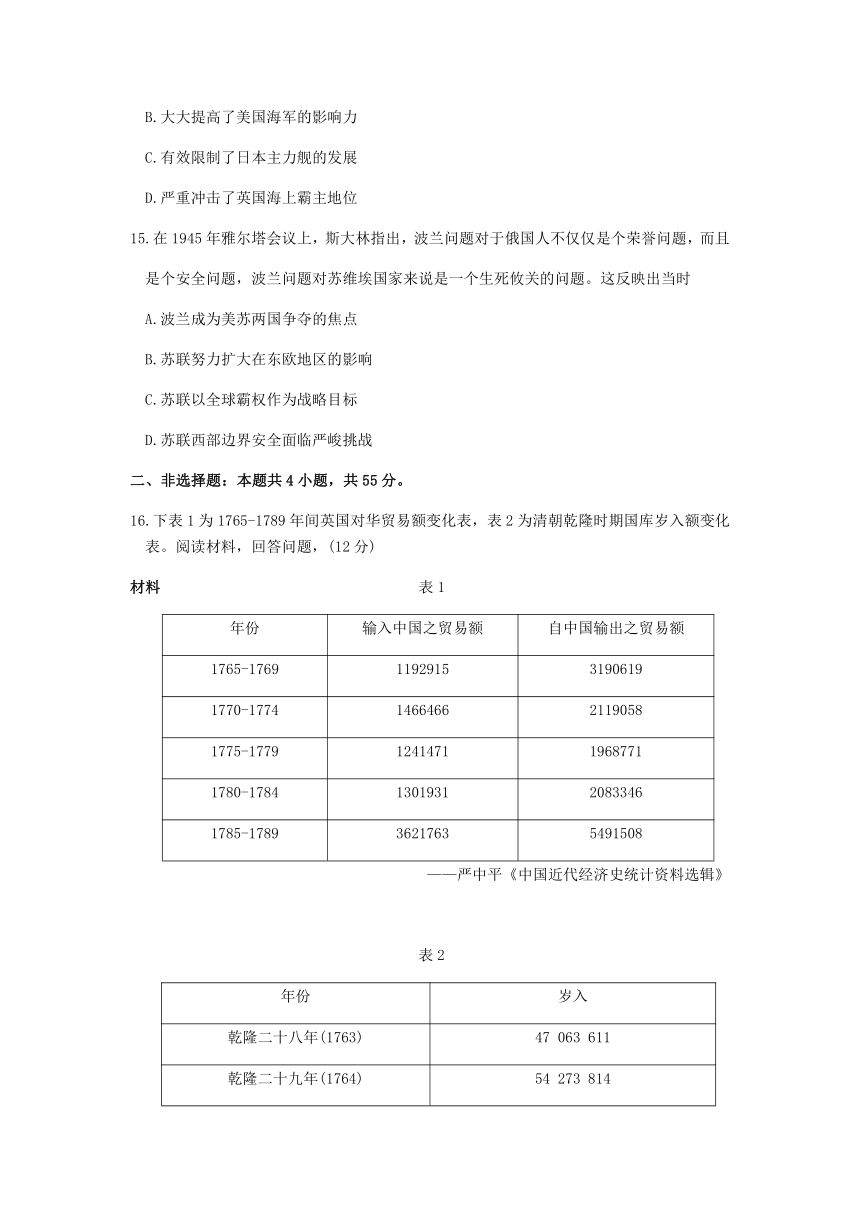

16.下表1为1765-1789年间英国对华贸易额变化表,表2为清朝乾隆时期国库岁入额变化表。阅读材料,回答问题,(12分)

材料 表1

年份

输入中国之贸易额

自中国输出之贸易额

1765-1769

1192915

3190619

1770-1774

1466466

2119058

1775-1779

1241471

1968771

1780-1784

1301931

2083346

1785-1789

3621763

5491508

——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

表2

年份

岁入

乾隆二十八年(1763)

47 063 611

乾隆二十九年(1764)

54 273 814

乾隆三十年(1765)

60 336 375

乾隆三十四年(1769)

76 222 877

乾隆三十六年(1771)

78 940 001

——史志宏《清代户部银库收支与库存统计》

注:上两表中的贸易额及岁入单位均为“银两”

根据材料,指出英国急于开拓中国市场的背景,并说明清朝拒绝进一步与英国通商往来的可能原因。(12分) )

17.阅读材料,回答问题。(16分)

材料

传统的汉文文献认为中国人种起源于中原地区,然后向周边扩散。明代中西交通后,一度认为西方文明来源于中国。19世纪末,随着中西交往的加深,“中国人种起源”作为一个特殊的“问题”出现。1894 年,法国人拉克伯里在其出版的《早期中国文明的西方起源》中,列举了中国和古巴比伦在天文历法、语言文字、科技发明和政治制度方面近百种相似之处,断定中国文明是从古巴比伦东迁而来,即“西来说”。中国的一些学者,如刘师培、章太炎、丁谦、黄节等人都曾著文介绍这一学说,从中国古籍中搜罗证据,为之证明。由此,西来说成为当时影响最大的学说,被较多的中国人所接受。到了20世纪20年代,西来说受到了越来越多的怀疑。缪凤林分析了当时认可中国人种西来说的原因:“中土学者,于此新来之说,复不能审思明辨……甚且并巴比伦史亦不知研究,徒拾彼等所说之一二以相矜夸。”但这些怀疑缺乏有说服力的证据……这种向西方寻求民族自信心的民族溯源,随着中国民族主义的高涨和民族意识的高扬,以及大量考古发现的出现,终至抛弃。

——据刘超《危机与认同:中国民族溯源研究》

根据材料指出19世纪末至20世纪20年代中国知识界对中国人种“西来说”态度的变

化并结合所学知识加以评析。(16 分)

18.阅读材料,回答问题。(12 分)

材料 从中美苏三角关系的本质来看,中国本应处于最有利的位置,但由于二十年与美国敌对、二十年与苏联敌对,中国未能充分利用它在这三角关系中的先天性优越地位。1970年末期至80年代中国逐渐明白这个道理,因此逐渐修正其处理与两国超级大国关系。

——卢子健《中国对外关系转变》

(1)作者认为中国“能充分利用”在中美苏“三角关系中的先天性优越地位”。结合所学知识,说明你是否同意这种看法。(6分)

(2)结合所学知识,概括指出1970年末期至80年代中国为“修正”同美苏关系而采取的举措,并说明这些举措产生的影响。(6分)

19.下表为不同学者关于全球化进程阶段划分的观点,阅读材料,回答问题。(15分)

两阶段说

第一阶段:1492-1992年,这500年为不自觉的过程

第二个段:1992年以来,进入下一个为期500年的自觉的发展过程,因为1992年市场经济体制在全球范围内取得了绝对优势

三阶段说

第一阶段:单一中心对多中心的侵性和单一中心确立。从15世纪全球化进程源起到19世纪70年代大英帝国霸权的确立

第二阶段:单一中心的维持与更选。从1880年一直到1972年美元本位的终止,经历了欧洲中心向美国中心的转变

第三阶段:多中心的复兴和单一中心的衰落。从70年代一直持续到现在。美国相对衰落,全球的政治、经济表现出某种整合趋势

四阶段说

第一阶段:原始资本积累进程。一方面是一部剑与火的血腥历史,另一方面也是促进建立全球联系的历史

第二阶段:商业资本进程。商业资本大量投向国际贸易,促进了全球各地的联系

第三阶段:工业资本进程。从18世纪起,工业资本以技术革新为前导,以海外投资至斯为前导,为目标,从两条线上巩固和发展已存在的全球性联系,把单纯的商业贸易关系发展为生产、销售相结合的多层联系

第四阶段:金融资本进程。大进程,全融资本依靠强大的垄断力量支配着全球范围的经济活动,并影响到人类其他一切活动

——据崔兆玉、张晓忠《学术界关于“全球化”阶段划分的若干观点》

分别指出上述材料中三种划分方式审视全球化的视角,并从社会制度演变的角度重构全球化的历史进程。(15分)

2020~2021学年度第一学期高三质量检测

历史试题参考答案及评分标准

一、选择题:每小题3分,共45分。

1.A 2. B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.D 10.B 11.D 12.C

13.A 14.A 15.B

二、非选择题:本题工4小题,共55分。

16.(12分)

背景:工业革命不断发展,增强了英国开拓世界市场的欲望;英国在对中国贸易中处于逆差地位。(6 分)

原因:清朝国库收入处于增势,忽视国际贸易。(2分)扩大与英国贸易,可能给中国传统经济发展造成威胁;统治者在“天朝上国”的心态下,注重朝贡贸易;坚持闭关政策。(4分,任答二点即可)

17.(6分)

变化:由接受到质疑并最终否定。(3分)

评析:层次一:阐述能够结合材料,从中国知识界接受中国人种“西来说”的时代背景及原因、否定中国人种“西来说”的时代背景及原因等角度进行分析,运用史实准确,并得出符合社会主义价值观的历史认识。(10-13分)

示例:19世纪末,列强掀起瓜分中国狂潮,民族危机空前严重。传统的“天下”观念动摇,近代的国家观念在中国兴起。(2分)在西方强大与中国落后的现实中,中国知识界主动接受并试图“证明”西来说,既有对西方文明的仰慕,但主要是希望通过建构中国文明与西方文明之间的内在联系,寻求与西方民族平等的地位,从而唤起国民的民族自信,振奋民族精神。(3分)但由于“西来说”学说自身存在缺陷,在中西同源问题上并无实据;一战使中国知识界认识到西方近代文明的弊端;五四新文化运动,传播了民主科学思想,进一步唤醒了国民的民族意识;当时新的中国考古发现证明了中华文明自成体系,这些因素都促使中国知识界否定并抛弃中国人种“西来说”。(6 分,任答三点即可)总之,近代中国知识界对中国人种“西来说”的态度,反映出中国学者在体认到民族危机与挫折时,重新诠释本民族的起源以期望救亡图存的努力;这一过程,也是中国人追本溯源,证知中国是人类文明的发源地、中华文明一脉相承这一科学结论的过程。(2 分)

层次二,对中国知识界对西来说态度转变原因分析较为合理,史实运用较为准确,但阐

述仅仅着重其中一个角度。(5-9分)

层次三,阐述罗列材料观点,运用史实不准确,思路不清晰,不能得出符合社会主义价

值观的历史认识。(0-4分)

18. (12分)

(1)同意。若从中国20世纪50年代推行意识形态外交,实行“一边倒”,对抗美国;20世纪60年代反美又反苏;20世纪70年代联美制苏等角度作答,合理说明中国外

交始终受到制约。可得6分。

不同意。若从建国初美国敌视中国,中国“一边倒”是中国必然选择;20世纪60年代,

美国敌视中国、苏联威胁中国安全,反对美苏霸权是中国必然选择;20世纪70年代,中国适应调整外交策略,与美国实现关系正常化,为中国外交带来重大转机等角度作答,合理说明中国外交政策的调整始终符合中国的需要,可得6分。

若综合上述两种观点,合理阐述,酌情给分。

(2)举措:同美国正式建立外交关系,同苏联实现关系正常化。(2 分)

影响:为中国改革开放提供了有利的外交环境;有利于亚太地区乃至世界的和平与稳定。(4分)

19. (15分)

视角:市场经济体制的视角;全球化中心的视角;主导全球化资本的视角。(6分)

层次一:阐述能够结合材料,围绕社会制度影响全球化进程的角度进行划分,划分阶段

合理,运用史实准确。(7-9分)

示例:

第一阶段,从资本主义生产方式的出现到一战爆发。(1分)是资本主义主导全球化的阶段(资本主义或西方在全球范围内的殖民扩张阶段)。(1分)

第二阶段,从俄国十月革命胜利到冷战结束前。(1分)是资本主义和社会主义共同影响全球化的阶段;(1分)社会主义与资本主义经济既相互对垒,又相互借鉴。(1分)

第三阶段,从苏联解体到现在。(1分)该阶段社会制度对全球化的影响日趋减弱;(1分)经济和科技因素对全球化的作用大大增强(跨国公司已能在全世界进行资源配置);(1分)市场经济体制普遍确立,全球一体的市场经济迅猛发展。(1分)

层次二,能够围绕社会制度进行阶段划分,但阶段不明确或不完整;史实运用准确。(4-6分)

层次三,阐述运用材料观点,偏离社会制度对全球化的影啊,运用史实不准确,或阶段

划分不合理。(0-3分)

历史试题

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非逸择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.据载,启是夏朝第二位君主。下表为古代文献中关于启的部分记载。这些记载反映出

记载内容

文献

禹……以启为不足任天下,传之益也。启与支党攻益,而夺之天下

《战国策·燕策》

启乃淫溢康乐,野于饮食……天用弗式

《墨子·非乐》

启贤,能敬承继禹之道

《孟子·万章上》)

A.儒家对启品德的颂扬值得商榷 B.启在政治上具有远见卓识

C.古人对启改变传统的争议颇大 D.启是沉湎享乐的昏庸君主

2.秦朝时“家富子壮则出分,家贫子壮则出赘”汉初这种“遗风余俗犹尚未改”,如陆贾致

仕后就曾将家财平分给五个儿子。秦汉之际的这种习俗

A.延续了商周的宗法秩序 B.顺应了小农经济的需求

C.促进了社会阶层的流动 D.推动了儒家伦理的传播

3.下表为唐朝前期设置的巡察地方的官职。表中信息反映出当时

贞观八年(634)

十六道黜陟大使(只派出十三人)

武后天授二年(691)

十道存抚使

中宗神龙二年(706)

十道巡察使(二周年一替)

景龙三年(709)

十道按察使(置废频繁)

开元二十一年(738)

七五道采访使

A.中央政策缺乏延续性 B.地方行政体系日趋完备

C.地方政府权力逐渐削弱 D.中央注重多渠道控制地方

4.据载,北宋时期,宋真宗(968-1022年)经常亲临佛寺,进渴参拜,以示崇敬;同时,他也大兴土木修建道观,甚至专门设立道教节日,令天下士民庆祝。这反映出当时

A.三教并行局面被打破 B.佛道思想成为官方哲学

C.教化手段呈现多元化 D.儒学社会基础严重削弱

5.1394年,明太祖下令:“沿海之人往往私下诸番贸易香货,因诱蛮夷为盗。命礼部严禁绝之,敢有私下诸番互市者,必置之重法,凡番香、番货皆不许贩鬻。”这反映出明太祖禁止私海外贸易旨在

A.活跃国内商品经济 B.安定沿海社会秩序

C.防止外来思想渗透 D.加强官方贸易垄断

6.下表为1853~1854年天京粮食供应状况表。它反映出

时间

供应状况

1853年定都之初

城内所有新老兄弟姊妹,“来取者即与之”

1853年6月

“设立门牌,逐户编查”,“既有名数可稽,始议每日发米数”

1854年6月

下食粥之令

1854年8-9月

城内出现断粮的紧急状态,大批男女出城“割稻自食”

A.太平天国缺乏群众基础 B.清军围困取得初步成效

C.圣库制度在实践中逐渐破产 D.天京军事斗争形势日趋紧张

7.下图为晚晴一份奏议的内容摘求。该奏议旨在倡早

30734065405◎方今之病,在笃守旧法而不知变

◎《大学》言“日新又新”,《孟子》称“新子之国”,《论语》:“孝子毋改父道,不过三年”,然则三年之后,必改可知

◎今兹之法,皆汉、唐、元、明之弊政,何尝为祖宗之法度哉

◎方今之病,在笃守旧法而不知变

◎《大学》言“日新又新”,《孟子》称“新子之国”,《论语》:“孝子毋改父道,不过三年”,然则三年之后,必改可知

◎今兹之法,皆汉、唐、元、明之弊政,何尝为祖宗之法度哉

A.师夷长技 B.“中学为体,西学为用”

C.“自强“求富” D.维新变法

8.1913年,北洋政府的工商总长张謇提出:“宜分别输出入物品之性质以为卷到,不宜如旧条约以值百抽五或值百抽七五概括之税率”,如果能够“出口税轻重由我,则国际市场上庶有我国商人容足之地”。由此可见他主张

A.谋求关税自主以推动实业发展 B.废除列强经济特权以维护经济独立

C.提高税率以保护中国民族经济 D.参与制定国际规则以融入世界市场

9.下表是1937年中国共产党改编红军的原则和做法。由此可见

1937.8.1

总政治部提出红军改编后,政治工作中的仍是进行党的工作,保障党的策略路线的执行

1937.8.25

中共中央革命军事委员会发布命令,将红军改编为国民革命军第八路军

1937.9

中央中央革命军事委员会发布命令,八路军改称第十八集团军

A.中国共产党是统一战线的主导力量 B.中国共产党放弃了对军队的指挥权

C.中国共产党是抗日战争的中流砥柱 D.第二次国共合作的形式是党外合作

10.1957年,中共中央、国务院联合发出《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严厉要求各地采取有效措施制止农村人口迁往城市。这主要是为了

A.减轻城市就业压力 B.促进集体经济发展

C.适应人民公社需要 D.缩小城乡间的差别

11.下图为公元前5至前4世纪雅典公民大会的演说及表决程序。由此可见当时

10160059055◎演说者根据主席团事先拟好的议题,上台阐述自己的提议

◎演说结束时要说:“我尽量把我想要说的说出来了。请你们本着最能符合城邦和人民利益的原则作出选择。”

◎演说全部姑来后进行辩论,然后进行议题的集体表决,多数人使赞成即为通过并生效

◎演说者根据主席团事先拟好的议题,上台阐述自己的提议

◎演说结束时要说:“我尽量把我想要说的说出来了。请你们本着最能符合城邦和人民利益的原则作出选择。”

◎演说全部姑来后进行辩论,然后进行议题的集体表决,多数人使赞成即为通过并生效

A.主席团是城邦的最高权为机构 B.演说调动公民参政的积极性

C.演说必须维护城邦整体利益 D.公民直接参与城邦政治运作

12.1615年,法国经济学家蒙克莱田在《献给国王和王后的政治经济学》一书中,要求政府在外国商人从法国输出他们所需商品如小麦、酒、化装品和食盐等等时,课以高额的出口税。其要求在客观上适应了法国

A.抗衡英国的需要 B.海外殖民探险的需要

C.商人阶层的需要 D.工业资产阶级的需要

13.下图为1913~1973年美、日、英、法国内生产总值指数变化示意图(1913年指数为100)。其中代表日本的是

A.① B.② C.③ D.④

14.1921年,在美国倡议召开华盛顿会议上,美、英、日、法、意五国签订了《五国条约》,该条约规定了五国主力舰总吨位的比例,从而开启了五国长达15年的“建舰休息期”。据此可知《五国条约》

A.暂时缓和了列强间的军备竞赛

B.大大提高了美国海军的影响力

C.有效限制了日本主力舰的发展

D.严重冲击了英国海上霸主地位

15.在1945年雅尔塔会议上,斯大林指出,波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且

是个安全问题,波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。这反映出当时

A.波兰成为美苏两国争夺的焦点

B.苏联努力扩大在东欧地区的影响

C.苏联以全球霸权作为战略目标

D.苏联西部边界安全面临严峻挑战

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.下表1为1765-1789年间英国对华贸易额变化表,表2为清朝乾隆时期国库岁入额变化表。阅读材料,回答问题,(12分)

材料 表1

年份

输入中国之贸易额

自中国输出之贸易额

1765-1769

1192915

3190619

1770-1774

1466466

2119058

1775-1779

1241471

1968771

1780-1784

1301931

2083346

1785-1789

3621763

5491508

——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

表2

年份

岁入

乾隆二十八年(1763)

47 063 611

乾隆二十九年(1764)

54 273 814

乾隆三十年(1765)

60 336 375

乾隆三十四年(1769)

76 222 877

乾隆三十六年(1771)

78 940 001

——史志宏《清代户部银库收支与库存统计》

注:上两表中的贸易额及岁入单位均为“银两”

根据材料,指出英国急于开拓中国市场的背景,并说明清朝拒绝进一步与英国通商往来的可能原因。(12分) )

17.阅读材料,回答问题。(16分)

材料

传统的汉文文献认为中国人种起源于中原地区,然后向周边扩散。明代中西交通后,一度认为西方文明来源于中国。19世纪末,随着中西交往的加深,“中国人种起源”作为一个特殊的“问题”出现。1894 年,法国人拉克伯里在其出版的《早期中国文明的西方起源》中,列举了中国和古巴比伦在天文历法、语言文字、科技发明和政治制度方面近百种相似之处,断定中国文明是从古巴比伦东迁而来,即“西来说”。中国的一些学者,如刘师培、章太炎、丁谦、黄节等人都曾著文介绍这一学说,从中国古籍中搜罗证据,为之证明。由此,西来说成为当时影响最大的学说,被较多的中国人所接受。到了20世纪20年代,西来说受到了越来越多的怀疑。缪凤林分析了当时认可中国人种西来说的原因:“中土学者,于此新来之说,复不能审思明辨……甚且并巴比伦史亦不知研究,徒拾彼等所说之一二以相矜夸。”但这些怀疑缺乏有说服力的证据……这种向西方寻求民族自信心的民族溯源,随着中国民族主义的高涨和民族意识的高扬,以及大量考古发现的出现,终至抛弃。

——据刘超《危机与认同:中国民族溯源研究》

根据材料指出19世纪末至20世纪20年代中国知识界对中国人种“西来说”态度的变

化并结合所学知识加以评析。(16 分)

18.阅读材料,回答问题。(12 分)

材料 从中美苏三角关系的本质来看,中国本应处于最有利的位置,但由于二十年与美国敌对、二十年与苏联敌对,中国未能充分利用它在这三角关系中的先天性优越地位。1970年末期至80年代中国逐渐明白这个道理,因此逐渐修正其处理与两国超级大国关系。

——卢子健《中国对外关系转变》

(1)作者认为中国“能充分利用”在中美苏“三角关系中的先天性优越地位”。结合所学知识,说明你是否同意这种看法。(6分)

(2)结合所学知识,概括指出1970年末期至80年代中国为“修正”同美苏关系而采取的举措,并说明这些举措产生的影响。(6分)

19.下表为不同学者关于全球化进程阶段划分的观点,阅读材料,回答问题。(15分)

两阶段说

第一阶段:1492-1992年,这500年为不自觉的过程

第二个段:1992年以来,进入下一个为期500年的自觉的发展过程,因为1992年市场经济体制在全球范围内取得了绝对优势

三阶段说

第一阶段:单一中心对多中心的侵性和单一中心确立。从15世纪全球化进程源起到19世纪70年代大英帝国霸权的确立

第二阶段:单一中心的维持与更选。从1880年一直到1972年美元本位的终止,经历了欧洲中心向美国中心的转变

第三阶段:多中心的复兴和单一中心的衰落。从70年代一直持续到现在。美国相对衰落,全球的政治、经济表现出某种整合趋势

四阶段说

第一阶段:原始资本积累进程。一方面是一部剑与火的血腥历史,另一方面也是促进建立全球联系的历史

第二阶段:商业资本进程。商业资本大量投向国际贸易,促进了全球各地的联系

第三阶段:工业资本进程。从18世纪起,工业资本以技术革新为前导,以海外投资至斯为前导,为目标,从两条线上巩固和发展已存在的全球性联系,把单纯的商业贸易关系发展为生产、销售相结合的多层联系

第四阶段:金融资本进程。大进程,全融资本依靠强大的垄断力量支配着全球范围的经济活动,并影响到人类其他一切活动

——据崔兆玉、张晓忠《学术界关于“全球化”阶段划分的若干观点》

分别指出上述材料中三种划分方式审视全球化的视角,并从社会制度演变的角度重构全球化的历史进程。(15分)

2020~2021学年度第一学期高三质量检测

历史试题参考答案及评分标准

一、选择题:每小题3分,共45分。

1.A 2. B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.D 10.B 11.D 12.C

13.A 14.A 15.B

二、非选择题:本题工4小题,共55分。

16.(12分)

背景:工业革命不断发展,增强了英国开拓世界市场的欲望;英国在对中国贸易中处于逆差地位。(6 分)

原因:清朝国库收入处于增势,忽视国际贸易。(2分)扩大与英国贸易,可能给中国传统经济发展造成威胁;统治者在“天朝上国”的心态下,注重朝贡贸易;坚持闭关政策。(4分,任答二点即可)

17.(6分)

变化:由接受到质疑并最终否定。(3分)

评析:层次一:阐述能够结合材料,从中国知识界接受中国人种“西来说”的时代背景及原因、否定中国人种“西来说”的时代背景及原因等角度进行分析,运用史实准确,并得出符合社会主义价值观的历史认识。(10-13分)

示例:19世纪末,列强掀起瓜分中国狂潮,民族危机空前严重。传统的“天下”观念动摇,近代的国家观念在中国兴起。(2分)在西方强大与中国落后的现实中,中国知识界主动接受并试图“证明”西来说,既有对西方文明的仰慕,但主要是希望通过建构中国文明与西方文明之间的内在联系,寻求与西方民族平等的地位,从而唤起国民的民族自信,振奋民族精神。(3分)但由于“西来说”学说自身存在缺陷,在中西同源问题上并无实据;一战使中国知识界认识到西方近代文明的弊端;五四新文化运动,传播了民主科学思想,进一步唤醒了国民的民族意识;当时新的中国考古发现证明了中华文明自成体系,这些因素都促使中国知识界否定并抛弃中国人种“西来说”。(6 分,任答三点即可)总之,近代中国知识界对中国人种“西来说”的态度,反映出中国学者在体认到民族危机与挫折时,重新诠释本民族的起源以期望救亡图存的努力;这一过程,也是中国人追本溯源,证知中国是人类文明的发源地、中华文明一脉相承这一科学结论的过程。(2 分)

层次二,对中国知识界对西来说态度转变原因分析较为合理,史实运用较为准确,但阐

述仅仅着重其中一个角度。(5-9分)

层次三,阐述罗列材料观点,运用史实不准确,思路不清晰,不能得出符合社会主义价

值观的历史认识。(0-4分)

18. (12分)

(1)同意。若从中国20世纪50年代推行意识形态外交,实行“一边倒”,对抗美国;20世纪60年代反美又反苏;20世纪70年代联美制苏等角度作答,合理说明中国外

交始终受到制约。可得6分。

不同意。若从建国初美国敌视中国,中国“一边倒”是中国必然选择;20世纪60年代,

美国敌视中国、苏联威胁中国安全,反对美苏霸权是中国必然选择;20世纪70年代,中国适应调整外交策略,与美国实现关系正常化,为中国外交带来重大转机等角度作答,合理说明中国外交政策的调整始终符合中国的需要,可得6分。

若综合上述两种观点,合理阐述,酌情给分。

(2)举措:同美国正式建立外交关系,同苏联实现关系正常化。(2 分)

影响:为中国改革开放提供了有利的外交环境;有利于亚太地区乃至世界的和平与稳定。(4分)

19. (15分)

视角:市场经济体制的视角;全球化中心的视角;主导全球化资本的视角。(6分)

层次一:阐述能够结合材料,围绕社会制度影响全球化进程的角度进行划分,划分阶段

合理,运用史实准确。(7-9分)

示例:

第一阶段,从资本主义生产方式的出现到一战爆发。(1分)是资本主义主导全球化的阶段(资本主义或西方在全球范围内的殖民扩张阶段)。(1分)

第二阶段,从俄国十月革命胜利到冷战结束前。(1分)是资本主义和社会主义共同影响全球化的阶段;(1分)社会主义与资本主义经济既相互对垒,又相互借鉴。(1分)

第三阶段,从苏联解体到现在。(1分)该阶段社会制度对全球化的影响日趋减弱;(1分)经济和科技因素对全球化的作用大大增强(跨国公司已能在全世界进行资源配置);(1分)市场经济体制普遍确立,全球一体的市场经济迅猛发展。(1分)

层次二,能够围绕社会制度进行阶段划分,但阶段不明确或不完整;史实运用准确。(4-6分)

层次三,阐述运用材料观点,偏离社会制度对全球化的影啊,运用史实不准确,或阶段

划分不合理。(0-3分)

同课章节目录