统编版高中语文(必修 上)第七单元 学习任务 学案

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文(必修 上)第七单元 学习任务 学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 404.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

单元学习任务

任务一 散文阅读之景与情

【技巧指导】

富有情感是散文的主要特征。“借景抒情”是散文表达情感的常用手法。我们在阅读散文时,需要关注文中的景物描写,抓住景物的特点,这样才能更好地体味景中之情。散文中情与景的关系,一般分为景触动情、景承载情、景反衬情三种关系。

景触动情,就是眼前景物触动联想,产生某种感情。在表现手法上称之为“触景生情”。触景生情,最早出现在元代无名氏的《闺怨》曲:“风,吹灭残灯,不由的见景生情,伤心。”

触景生情,在古今散文中俯拾皆是。如陶渊明《归去来兮辞并序》中“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,这句诗写出农村初春生机蓬勃的景象,随后触景生情,引发“善万物之得时,感吾生之行休”的感叹,为结尾抒发“乐天安命”的人生态度做铺垫。再如欧阳修在《秋声赋》中因听闻“初淅沥以萧飒”“忽奔腾而砰湃”的秋声,展开了秋对自然万物影响的联想,最后是对人生命情状的思考。还有季羡林先生的《海棠花》一文,开头写在异域看到海棠花,于是想起家乡的海棠花,海棠花勾起了自己的思乡之情,景触动了情。以上示例都是运用触景生情手法的优秀作品,我们可从作者的写作中体味其中的含意。

景承载情,即景中寓情。“以我观物,故物皆著我之色彩”,作者会将主观情感无形地融入客观的自然景物描绘中。所以散文中的景物是具有灵性和情感的,它有别于日常所见,它带有作者的主观感彩。我们通过自然景物,能够感受到作者的情感起伏和思想变化。

景承载情,具体可分为景明现情、景暗示情、景象征情三类。

1.景明现情,顾名思义,景物描写明显地表达了作者的情感。我们通过关注所描写的景物,对作者所要表达的或喜或忧或痛或愤的思想感情,一目了然。如下面的文字:“菜园大小不一,但都平坦方正。”“黄瓜、青椒、芫荽、韭菜、西红柿、香葱、茄子,各种蔬菜应有尽有,五颜六色,有嫩有老,有圆有长。”这部分文字通过对美丽的菜园景色的描写,写出了大生产的勃勃生机。

2.景暗示情,即情隐藏于景中,需要通过观察、比较,仔细体味,方能感受到景物描写背后作者的思想感情。如《荷塘月色》第五段的景物描写,“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上……”,流水般的月光,在牛乳中洗过一样的叶子和花,杨柳的倩影……初读之,这是一幅朦胧的月色美图。而细读之,则不尽是美,“参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般”“稀疏的倩影”,美中给人以阴森凄清之感,尤其是夜色中“如鬼一般”的形容更是惊悚。有人认为这是本段写景的败笔,其实它是在暗示朱自清的情感在喜悦中夹杂着淡淡的悲愁,为第六段“热闹是它们的,我什么也没有”的失落孤寂的情感张本。

3.景象征情。散文中的很多景富有象征意义,而象征意义中承载着丰富的思想情感。如劳伦斯在《鸟啼》中对鸟啼极富表现技巧的描写,写出了鸟啼的象征意义——新生和蓬勃的生命力,表达了作者对生命力的热情赞美和对获得新生的喜悦之情。而史铁生的《我与地坛》中的地坛是荒凉甚至是衰败的象征,“它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏”,但另一面它又充满了生机:“祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。”地坛的衰败荒凉但又不失生机不正象征着“我”虽残疾却不屈不挠的人生态度吗?

景承载情,将写景和抒情融合在一起,景中有情,情中有景,达到景语即情语的境地。景承载情,景与情往往是正衬的关系,乐景乐情,哀景哀情,我们在表现手法上称之为“情景交融”或“景中寓情”。

上述所说的景承载情,无论是明现、暗示,还是象征,景和情总有相通点,情景和谐融洽,彼此照应。而景和情还可以是相互对立的,景与情通过强烈的对比烘托来更好地表达作者的思想情感,让人读之出乎意料,品之又意味深长。如茅盾的《风景谈》,写沙漠风光的单调无味,反衬出人类创造“风景”的富有魅力;写原始洞景物的贫乏荒寂,却提及青年读书的情景,石洞之景反衬出人的精神生活的丰富高尚。而朱自清的《荷塘月色》中开头与结尾的景与情也是对立的。“墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。”“轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。”首末段的景物描写宁静至极,而这样的静景反衬出的却是朱自清先生内心的不宁静。

“景反衬情”,或景美情哀,或景丑情乐,在情景矛盾对比中,能够更深刻地体现作者想要表达的情感。

了解了散文中景与情的关系,我们在赏析散文中的景时,应努力地去寻找景与情的相通点、融合点,以便更好地感受作者借景所抒发的情感。

散文点评的角度

散文是一种具有含蓄美的文体,在赏析散文时,我们可以从选材、表现手法、表达方式、内容四个方面入手:

1.从选材的角度去点评

材料为中心服务,是任何文体都要遵循的原则。有利于中心的材料可泼墨如水,不利于中心的材料要惜墨如金。因此,材料的典型与否、新颖与否、恰当与否,是决定一篇文章成败的关键。

2.从表现手法的角度去点评

散文中,衬托、对比、象征、托物言志、情景交融等手法的运用,可使文章内涵更丰富,行文更具特色,表情达意更熟练、更深刻。因此,需注意散文的表现手法。

3.从表达方式的角度去点评

记叙、描写、抒情、议论、说明是五种基本的语言表达方式,散文作为一种文学样式,因记人叙事、写景抒情、政论、寓言等散文文体的不同,表达方式又各有侧重。但是,一篇散文中,一种表达方式贯穿始终的现象基本不存在。所以,从表达方式的角度鉴赏散文,主要看表达方式是否能运用自如。

4.从内容方面去点评

散文分记人叙事类、写景抒情类、政论、寓言类等内容,要根据不同的内容去鉴赏、把握主旨。

记人叙事类要注意人事之间的辩证关系,写景抒情类要注意写景的同时所流露的情感,政论性散文要抓住作者的观点态度,寓言类要透过表面内容把握实质。总之,要根据散文的不同侧重点去点评赏析。

当然,点评赏析散文时,这几方面不是孤立存在的,要综合评价、综合赏析,这样才能达到好的效果。

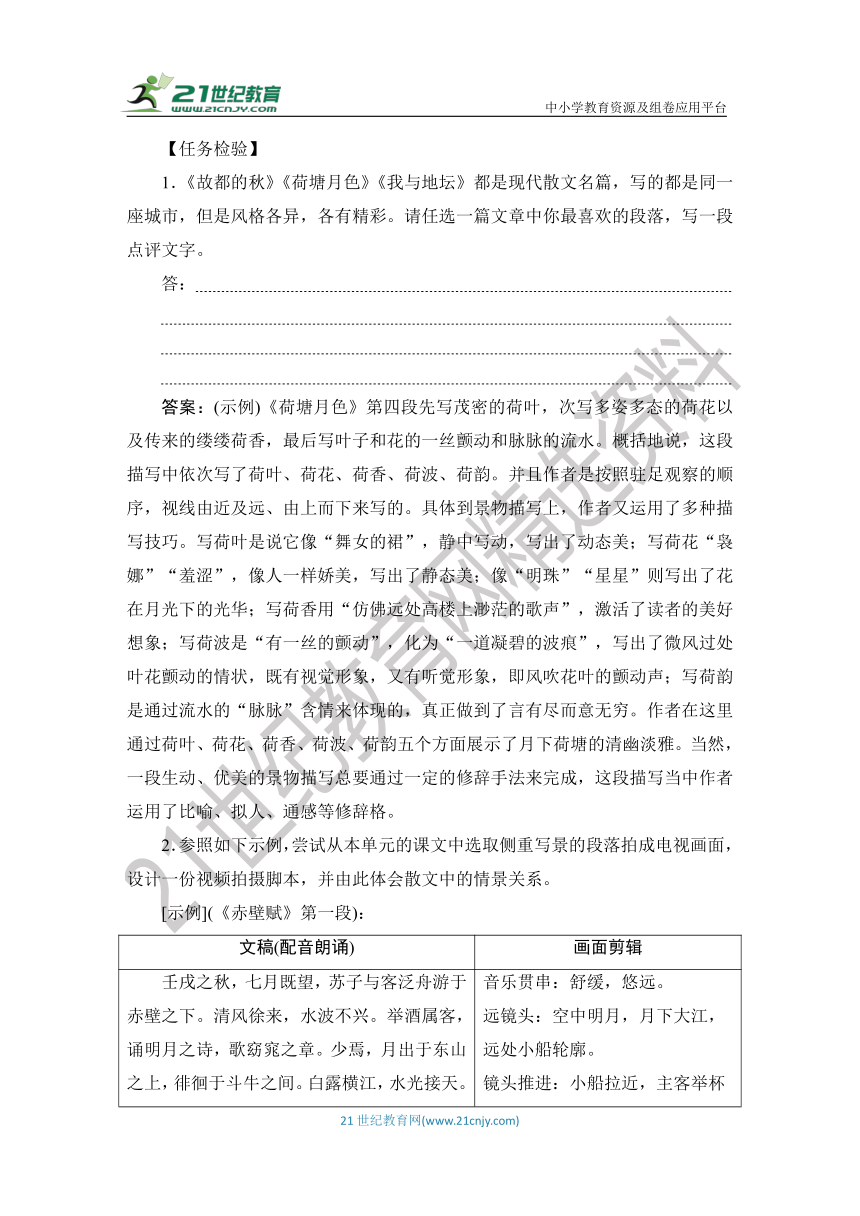

【任务检验】

1.《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》都是现代散文名篇,写的都是同一座城市,但是风格各异,各有精彩。请任选一篇文章中你最喜欢的段落,写一段点评文字。

答:

答案:(示例)《荷塘月色》第四段先写茂密的荷叶,次写多姿多态的荷花以及传来的缕缕荷香,最后写叶子和花的一丝颤动和脉脉的流水。概括地说,这段描写中依次写了荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵。并且作者是按照驻足观察的顺序,视线由近及远、由上而下来写的。具体到景物描写上,作者又运用了多种描写技巧。写荷叶是说它像“舞女的裙”,静中写动,写出了动态美;写荷花“袅娜”“羞涩”,像人一样娇美,写出了静态美;像“明珠”“星星”则写出了花在月光下的光华;写荷香用“仿佛远处高楼上渺茫的歌声”,激活了读者的美好想象;写荷波是“有一丝的颤动”,化为“一道凝碧的波痕”,写出了微风过处叶花颤动的情状,既有视觉形象,又有听觉形象,即风吹花叶的颤动声;写荷韵是通过流水的“脉脉”含情来体现的,真正做到了言有尽而意无穷。作者在这里通过荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵五个方面展示了月下荷塘的清幽淡雅。当然,一段生动、优美的景物描写总要通过一定的修辞手法来完成,这段描写当中作者运用了比喻、拟人、通感等修辞格。

2.参照如下示例,尝试从本单元的课文中选取侧重写景的段落拍成电视画面,设计一份视频拍摄脚本,并由此体会散文中的情景关系。

[示例](《赤壁赋》第一段):

文稿(配音朗诵)

画面剪辑

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

音乐贯串:舒缓,悠远。远镜头:空中明月,月下大江,远处小船轮廓。镜头推进:小船拉近,主客举杯饮酒。推出字幕:赤壁赋。

答:

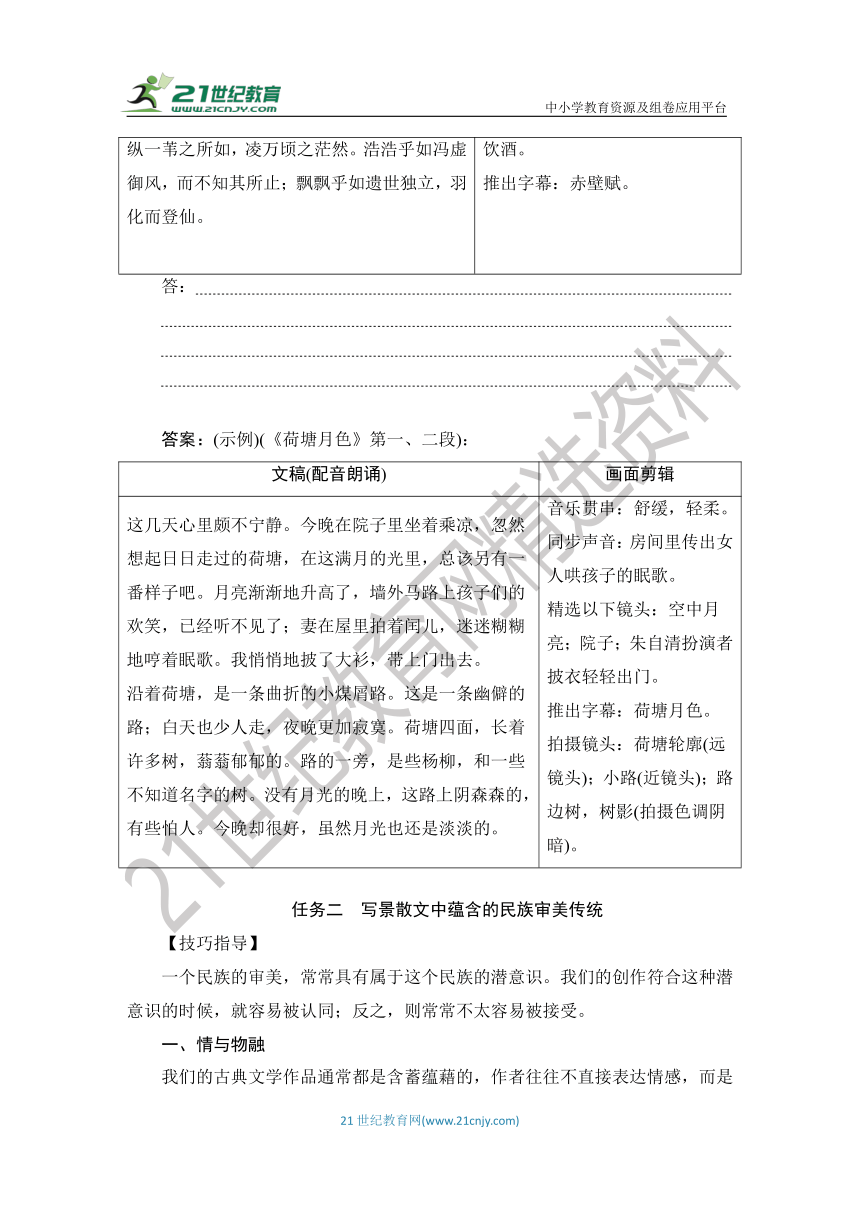

答案:(示例)(《荷塘月色》第一、二段):

文稿(配音朗诵)

画面剪辑

这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。

音乐贯串:舒缓,轻柔。同步声音:房间里传出女人哄孩子的眠歌。精选以下镜头:空中月亮;院子;朱自清扮演者披衣轻轻出门。推出字幕:荷塘月色。拍摄镜头:荷塘轮廓(远镜头);小路(近镜头);路边树,树影(拍摄色调阴暗)。

任务二 写景散文中蕴含的民族审美传统

【技巧指导】

一个民族的审美,常常具有属于这个民族的潜意识。我们的创作符合这种潜意识的时候,就容易被认同;反之,则常常不太容易被接受。

我们的古典文学作品通常都是含蓄蕴藉的,作者往往不直接表达情感,而是寄情于物。我们中国传统的审美追求,亦即“天人合一”的审美境界,让人和大自然处于和谐状态,把人的喜怒哀乐放在自然山水之中,这样,情感就不至于太过直白无味,山水便成了人情感物化之后的山水,所以“一切景语皆情语”。

“思与境谐”是紧承“情与物融”而来的。一旦“情与物融”,那么带来的效果必然是“思与境谐”。

“思与境谐”这个说法,与中国文人雅士的自然宇宙意识密切相关。中国的文人雅士,把自然风物都做了情感编码,他们的欢乐、愁绪、清高、憎恶,往往都寄托给了某些自然之物。他们抒情的时候,自己的心思与自然之物就会非常巧妙地融合起来,产生一种奇妙的境界,时间久了,这些自然之物所代表的情感也就约定俗成了。所以,我们的文化里,青山、明月、杜宇、鸿雁、东风、柳絮等一系列事物,都有着丰富的内涵和意蕴,已经成了我们抒情的符号性事物。文人一旦想要抒情,就会选取适合表达自己情感的景物,来营造和自己的思绪相契合的意境。比如秦观的“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,他所营造的意境是凄苦的、孤寂的,正好契合他贬谪途中愁绪满怀的心绪。再比如陆游的“驿外断桥边,寂寞开无主”,写梅花身居驿外的寂寞处境,就是在写自己无人赏识的悲凉处境。

言与意和,探讨的是形式和内容的关系。孔子云:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”孔子的这句话本来是论述君子的理想人格的,我们还可以从另一角度来理解:对美的看法,应符合人们对文艺作品的形式与内容的关系的要求。如果内容胜于形式,就显得粗野;形式胜过内容,则显得浮华。只有内容与形式配合得很好的文章,才称得上好文。这也是我们中国人审美追求的中庸之道。对于言和意,也就是形式和内容的关系,我们应追求和谐、适度的审美标准。

【任务检验】

游览胜迹,登临高山,常常能引发文人墨客的遐思,从而催生出许多优秀的文学作品。赤壁是古代战场,当年的“舳舻千里,旌旗蔽空”,引发无数人的怀古之情;

泰山为五岳之尊,是中国古代重要的文化符号,登临赋诗者众多。阅读《赤壁赋》

和《登泰山记》,感兴趣的同学可以再搜集一些写赤壁或泰山的诗文,探讨历代文人寄托在赤壁和泰山上的不同情思,探究其背后蕴含的文化意蕴。

1.写赤壁的诗文

赤 壁

[唐]杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

赤 壁

[宋]戴复古

千载周公瑾,如其在目前。

英风挥羽扇,烈火破楼船。

白鸟沧波上,黄州赤壁边。

长江酹明月,更忆老坡仙。

赤 壁

[清]袁枚

一面东风百万军,当年此处定三分。

汉家火德终烧贼,池上蛟龙竟得云。

江水自流秋渺渺,渔灯犹照荻纷纷。

我来不共吹箫客,乌鹊寒声静夜闻。

请分组探讨以上三首诗的情感。

答:

答案:(1)杜牧《赤壁》:诗人即物感兴,托物咏史,点明赤壁之战关系到国家存亡,社稷安危;同时暗指自己胸怀大志不被重用,以小见大。

(2)戴复古《赤壁》:既歌颂了周瑜的英勇业绩,又化用苏轼被贬黄州后创作的千古名句,表达了对苏轼的钦佩、怀念。

(3)袁枚《赤壁》:前四句用艺术化的笔墨,刻画了赤壁之战时惊心动魄的场面,对火烧赤壁予以高度褒扬。但是诗人描写百万大军厮杀的场面之后,却感叹所有英雄与历史都消逝了,都湮没在山川当中,只剩下默默的东流水、渔船中昏暗的灯火和纷飞的荻花,诗人感慨往事消散如烟、时间流逝如梦。所以,本诗浸透了时间流逝的沧桑之感,抒发了苍凉幽远的怀古之情。

2.请查阅以下写泰山的诗文,并分组探讨它们各自的文化意蕴。

谢灵运《泰山吟》 陆机《泰山吟》 李白《送范山人归泰山》 梅尧臣《登泰山日观峰》 张养浩《登泰山》 姚鼐《岁除日与子颍登日观观日出作歌》

答:

答案:略。(查找原文,读懂各篇文本,明确各篇的写作意图,探究它们的文化意蕴即可)

任务三 真景描绘,真情表达——学写写景抒情散文

【技巧指导】

写景抒情散文是指融写景抒情于一体的散文。这类散文所描绘的景和抒发的情不是简单地结合在一起,而是情景交融,呈现出“情由景生,景因情美”的和谐关系。在这其中,情由景所承载,景为情而浸蘸,情是灵魂,景是载体。作者在文中抒发的情感是写作的核心。

写景和抒情是这类散文的两个要素,或由情而景,或由景而情,都是构思行文时可以采用的方法。或者先生发了某种独特的情感体验,然后在此基础上选择能寄予感情的景物;或者受到景物的触动,通过描写和分析提炼出深刻的感悟。不论怎样,景物的描写,最终是为了表达情感、烘托情感,单纯写景的不是散文而是说明文。

要写好写景抒情散文,做到情景交融,可以从以下几点入手:

任何景物都具有自己的特点,都有和其他景物的不同之处。观察时要细致,要学习抓住景物的特点,例如它的形状、色彩、声音等方面的特征。应从不同角度入手,写准景物,写活景物。

例如下面的描写:

山上各种奇形怪状的石峰真神奇,有青蛙聚会、老僧拜塔、少女头像等。山中剪刀峰的变化特别多,从不同的方向看,它会变成玉柱、船帆、啄木鸟……

雁荡山白天很壮美,她的夜景更是迷人。随着夜幕的降临,双笋峰变成了一对巨大的蜡烛;从渡船岸上侧看,它又像老僧送客;向前走几步看,它却变成了一位扎着头巾的老婆婆;再走几步,转眼间,它又变成了一位老公公。真有趣!雁荡山真奇妙,白天还是一座座秀美的山峰,夜晚就变成了艺术家手下的一张张动人的剪影。

文章形象地写出了雁荡山各种石峰的形状各不相同,又写出了同一座山峰从不同的角度看有不同的形状的特点。作者抓住了这些景物特点,把“神奇的雁荡山”鲜活地呈现在我们面前。

人们观赏景物都有一定的规律,或定点环顾,或边走边看。我们在描写景物时也应遵循这个规律。只有选择恰当的写景层次,文章才能条理清楚,层次井然。常用的写景层次有以下三种:

1.要注意总体和局部的关系。老舍在《济南的冬天》中很好地处理了从总体到局部的问题。首先鸟瞰城市的全貌,然后饱览一城山色、雪后初晴,再把读者领到垂柳边,使人领略济南清丽秀美的景色。

2.由高到低,由低到高。如沈从文的《边城》中对酉水景色的描写:“深潭为白日所映照,河底小小白石子,有花纹的玛瑙石子,全看得明明白白。水中游鱼来去,全如浮在空气里。两岸多高山,山中多可以造纸的细竹,长年作深翠颜色,逼人眼目。”由低到高,层次井然,脉络清晰,毫无杂乱之感。

3.由远及近,由近及远。如朱自清《荷塘月色》中的描写:“荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。”这一段便运用了由近及远的写法,由近处的荷塘,写到荷塘四面的树,由树写到远山,层层推进,使人一目了然。

1.妙用修辞法。景物描写中常用的修辞有比喻、拟人、排比、夸张等,这些手法的综合运用,能让文章的语言更加生动,能把文章描写的景物变得更加形象。如,高考佳作《美丽的月牙泉》中“四面环山温柔地拥着一弯新月,她是这样清澈宁静,是这样深情婉约。分明是一位美丽的江南少女,却因何在大漠瞩望千年?”运用了拟人的手法,展现出月牙泉的婉约迷人。

2.动静互衬法。也就是以动衬静,静中有动,可收到“此时无声胜有声”之效。如王籍的《入若耶溪》中诗句“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,以“蝉噪”反衬“林”的清静,以“鸟鸣”反衬“山”的空幽,使有声的描述反而收到比无声更强烈的艺术效果。另外,像叶绍翁的《游园不值》中的名句:“春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”诗句运用了动静对照的手法,在一“关”一“出”的动静冲突中,凸显出春光难锁溢出园外的蓬勃的生命激情。

3.虚实相间法。景物的描写,要有实有虚,实景的描绘是必要的,但不仅要摹貌,还要传神,这就需要加以想象,用虚写的手法。譬如朱自清的《荷塘月色》:“忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗,似乎很早就有,而六朝时为盛;从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子,她们是荡着小船,唱着艳歌去的。采莲人不用说很多,还有看采莲的人。那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节。”这种想象的笔法,使景致更丰富、更传神、更具人情味。

4.对比映衬法。就是充分运用对比、烘托手法来描写景物。如郁达夫的《故都的秋》一文,写江南的秋:“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。”“南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”通过这一系列的对比描写,以南国之秋“凋得慢,来得润,显得淡”的特点,反衬出北国之秋更为醇厚、浓烈的味道。

写景常常为抒情创造条件,通过写景来抒情,是写景散文的根本特点。常见的抒情方式有:

1.直抒胸臆。即作者在一段景物描写后,通过议论,直接抒发自己的思想情感,有时也在文章开头,在奠定基调的同时抒发自己的情感。如茅盾的《白杨礼赞》的第一段以“白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树”直抒胸臆,点明题旨,赞美白杨树的不平凡。

2.寓情于景。这种方式将感情融入特定的自然景物或生活场景中,借对这些自然景物或场景的描摹、刻画抒发感情,是一种间接而含蓄的抒情方式。如杜甫的“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”,写景之中饱含着作者对春雨的喜爱之情。

3.情景交融。情景交融有两种表现形式:一是触景生情式,即作者触及客观景物而引起情思,情由景生,有感而发;二是融情于景式,也就是作者强烈的主观情感熔铸在作品的景物中,使外在景物附着了作者强烈的主观感彩,达到“移情”的目的。如王国维所言“一切景语皆情语”。运用这两种表现形式,能够使文章显得蕴藉悠长,情真意切。

除以上方法外,还要读万卷书,过语句关。“巧妇难为无米之炊”,读万卷书,才能行万里路。要想写好写景抒情作文,积累一定量的写景状物的词汇非常有必要。可以用一段时间强化训练词语,饱览写景的文章,通过朗读、背诵、摘抄等形式积累好词佳句。

【任务检验】

1.绚烂多彩的秋天已过去一个多月了,深处寒冬的你是否还记得秋风中翩飞的落叶?请写一段不少于200字的文字,描写你记忆中的落叶,表达你对落叶及秋天的感悟。

答:

答案:(示例)深秋时节,我走在回家的路上,望着道路两旁高大挺拔却已光秃的大树,不禁感到一丝丝寒意。在余光中,我惊喜地发现一片还在树枝上摆动的树叶,它摇摇欲坠,好像在特意等待着我的到来。事实果然如此,我刚靠近这棵树,它就与树枝分离,摇摇摆摆地落了下来。我伸手接住——它已经脱下了盛夏的浓绿礼服,枯黄得可怜,叶片上也千疮百孔。不知道它的凄惨外表下,到底隐藏了多少的风吹雨打。仔细打量着这片落叶,我早已佩服得五体投地:一片小小的树叶都能顽强地生活下去,那我们人呢?难道不能像树叶一样勇敢地面对生活吗?

2.写一篇游记。要求:1.题目自拟,字数在800字左右。2.要交代清楚游览过程,能突出重点,写出景物的特色。3.在描写景物时,要融入自己的感情,表达独特的感受。

[写作指导]

1.游记中的线索

游记中的线索就是写作的顺序。写文章如同串珠,没有一条线索将其中各个要素联结起来,这篇文章就会支离破碎。写游记更是这样,一定要有一条合理的线索贯穿其中。按照景物具体的特点,合理安排写作顺序。

2.游记中的写景

紧密联系主旨,选择重点描写的对象,从不同的角度写出景物的特色,给读者留下深刻的印象,使其产生游览的欲望。游记并不是浮光掠影的简单描摹,可借助恰当的修辞手法,适当穿插一些背景知识,使得文章有厚重感。

3.游记中的主体与情感

不能忽略游记中人的活动,人的活动能使自然的生机与活力显得更为突出。作为游记,应该追求情、景、理交融的最佳效果,也只有加入人的活动,才能使读者获得更深切的体验。

[参考例文]

夜游普济寺

以山而兼湖之胜,则推西湖;以山而兼海之胜,当推普陀。怀着一种朝圣的心情,我随旅游团来到海天佛国——普陀山。

入乡随俗,我们一大帮人便住进了普陀山最有名的普济寺。刚到的两天,大家都随着导游走马观花到处逛,法雨寺、观音洞、紫竹林、金沙滩。第三天晚上,大伙儿因吃腻了寺中的斋菜,便决定到外面饭店吃一顿。我因为肚子不好,再加上旅途疲劳便独自留在寺中。一个人在禅房觉得寂寞,便推门出去。

外面刚下了场雨,到处都是湿漉漉的。雨水打湿了半墙,鹅卵石地面上,洇着暗红的湿渍。偶尔抬头,便可望见那高高的墙头上翘起的飞檐,那上面好像浓浓地聚集着几百年的风霜,几百年的宗教气息。

不觉间,已到了圆通殿前。殿前的一排烛架上,几根未燃尽的红烛挂着长长的泪。铜架后,一只大肚铜炉早已被善男信女们的香灰装满。依阶而上,只见殿的正门已经关上,我便从侧门进去。寺里的僧人都去做晚课了,七重大殿此刻更显得深邃开阔。巨大的观音像立于殿的正中央,贴金的观音头在灯光下闪着灿烂的光辉,与袅袅上升的青烟相映,显出一种祥和与宁静,超越时间、空间,在虚无缥缈中与佛共语。

一阵梵唱打破了宁静,也把我从无边的遐思中拉了回来。我这才顿悟,为何明朝的宁献王朱权要躲入寺院,为何他的后代八大山人朱耷也躲进了寺院。这才领悟了“此趣人不知,轻风度僧语”的妙境。

绕过观音像踏着古老的木阶,来到阁楼。伫立在支起的木窗前向外眺望,海印池中的莲花开得正欢。莲花池反射出墨绿色的光,就在一片墨绿中,淡红色莲花一株株探出水面,探出擎向天空的姿势,丝毫不显一丝困意。

我想消极遁世固不可取,然而在遭遇烦恼,或是俗事久缠时,倒不妨去领略一下独处大殿的空灵,给浮嚣以宁静,给急躁以清冽;倒不妨踏上古老的楼阁,放眼满目的大睡之莲,去领略一下郑符所云的妙处。

但当我踏下石阶时,那气韵已委婉了许多,耳边传来古刹钟声,这才晓得已是很晚,加紧了几步,回到了禅房。

[点评] 本文写夜游普济寺,描写所见之景,既有定点观察——圆通殿的详细描写,又有随游踪变化所见,并且,作者还由所见所闻来表达对人生的感悟。文章还插入一些文史知识。难能可贵的是作者表达对人生的感悟并没有脱离普济寺的特定环境、条件,而是将两者有机地融合到一起,使抽象的思想感情具有了形象性和感染力。

HYPERLINK

"http://www.21cnjy.com/"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

单元学习任务

任务一 散文阅读之景与情

【技巧指导】

富有情感是散文的主要特征。“借景抒情”是散文表达情感的常用手法。我们在阅读散文时,需要关注文中的景物描写,抓住景物的特点,这样才能更好地体味景中之情。散文中情与景的关系,一般分为景触动情、景承载情、景反衬情三种关系。

景触动情,就是眼前景物触动联想,产生某种感情。在表现手法上称之为“触景生情”。触景生情,最早出现在元代无名氏的《闺怨》曲:“风,吹灭残灯,不由的见景生情,伤心。”

触景生情,在古今散文中俯拾皆是。如陶渊明《归去来兮辞并序》中“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,这句诗写出农村初春生机蓬勃的景象,随后触景生情,引发“善万物之得时,感吾生之行休”的感叹,为结尾抒发“乐天安命”的人生态度做铺垫。再如欧阳修在《秋声赋》中因听闻“初淅沥以萧飒”“忽奔腾而砰湃”的秋声,展开了秋对自然万物影响的联想,最后是对人生命情状的思考。还有季羡林先生的《海棠花》一文,开头写在异域看到海棠花,于是想起家乡的海棠花,海棠花勾起了自己的思乡之情,景触动了情。以上示例都是运用触景生情手法的优秀作品,我们可从作者的写作中体味其中的含意。

景承载情,即景中寓情。“以我观物,故物皆著我之色彩”,作者会将主观情感无形地融入客观的自然景物描绘中。所以散文中的景物是具有灵性和情感的,它有别于日常所见,它带有作者的主观感彩。我们通过自然景物,能够感受到作者的情感起伏和思想变化。

景承载情,具体可分为景明现情、景暗示情、景象征情三类。

1.景明现情,顾名思义,景物描写明显地表达了作者的情感。我们通过关注所描写的景物,对作者所要表达的或喜或忧或痛或愤的思想感情,一目了然。如下面的文字:“菜园大小不一,但都平坦方正。”“黄瓜、青椒、芫荽、韭菜、西红柿、香葱、茄子,各种蔬菜应有尽有,五颜六色,有嫩有老,有圆有长。”这部分文字通过对美丽的菜园景色的描写,写出了大生产的勃勃生机。

2.景暗示情,即情隐藏于景中,需要通过观察、比较,仔细体味,方能感受到景物描写背后作者的思想感情。如《荷塘月色》第五段的景物描写,“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上……”,流水般的月光,在牛乳中洗过一样的叶子和花,杨柳的倩影……初读之,这是一幅朦胧的月色美图。而细读之,则不尽是美,“参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般”“稀疏的倩影”,美中给人以阴森凄清之感,尤其是夜色中“如鬼一般”的形容更是惊悚。有人认为这是本段写景的败笔,其实它是在暗示朱自清的情感在喜悦中夹杂着淡淡的悲愁,为第六段“热闹是它们的,我什么也没有”的失落孤寂的情感张本。

3.景象征情。散文中的很多景富有象征意义,而象征意义中承载着丰富的思想情感。如劳伦斯在《鸟啼》中对鸟啼极富表现技巧的描写,写出了鸟啼的象征意义——新生和蓬勃的生命力,表达了作者对生命力的热情赞美和对获得新生的喜悦之情。而史铁生的《我与地坛》中的地坛是荒凉甚至是衰败的象征,“它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏”,但另一面它又充满了生机:“祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。”地坛的衰败荒凉但又不失生机不正象征着“我”虽残疾却不屈不挠的人生态度吗?

景承载情,将写景和抒情融合在一起,景中有情,情中有景,达到景语即情语的境地。景承载情,景与情往往是正衬的关系,乐景乐情,哀景哀情,我们在表现手法上称之为“情景交融”或“景中寓情”。

上述所说的景承载情,无论是明现、暗示,还是象征,景和情总有相通点,情景和谐融洽,彼此照应。而景和情还可以是相互对立的,景与情通过强烈的对比烘托来更好地表达作者的思想情感,让人读之出乎意料,品之又意味深长。如茅盾的《风景谈》,写沙漠风光的单调无味,反衬出人类创造“风景”的富有魅力;写原始洞景物的贫乏荒寂,却提及青年读书的情景,石洞之景反衬出人的精神生活的丰富高尚。而朱自清的《荷塘月色》中开头与结尾的景与情也是对立的。“墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。”“轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。”首末段的景物描写宁静至极,而这样的静景反衬出的却是朱自清先生内心的不宁静。

“景反衬情”,或景美情哀,或景丑情乐,在情景矛盾对比中,能够更深刻地体现作者想要表达的情感。

了解了散文中景与情的关系,我们在赏析散文中的景时,应努力地去寻找景与情的相通点、融合点,以便更好地感受作者借景所抒发的情感。

散文点评的角度

散文是一种具有含蓄美的文体,在赏析散文时,我们可以从选材、表现手法、表达方式、内容四个方面入手:

1.从选材的角度去点评

材料为中心服务,是任何文体都要遵循的原则。有利于中心的材料可泼墨如水,不利于中心的材料要惜墨如金。因此,材料的典型与否、新颖与否、恰当与否,是决定一篇文章成败的关键。

2.从表现手法的角度去点评

散文中,衬托、对比、象征、托物言志、情景交融等手法的运用,可使文章内涵更丰富,行文更具特色,表情达意更熟练、更深刻。因此,需注意散文的表现手法。

3.从表达方式的角度去点评

记叙、描写、抒情、议论、说明是五种基本的语言表达方式,散文作为一种文学样式,因记人叙事、写景抒情、政论、寓言等散文文体的不同,表达方式又各有侧重。但是,一篇散文中,一种表达方式贯穿始终的现象基本不存在。所以,从表达方式的角度鉴赏散文,主要看表达方式是否能运用自如。

4.从内容方面去点评

散文分记人叙事类、写景抒情类、政论、寓言类等内容,要根据不同的内容去鉴赏、把握主旨。

记人叙事类要注意人事之间的辩证关系,写景抒情类要注意写景的同时所流露的情感,政论性散文要抓住作者的观点态度,寓言类要透过表面内容把握实质。总之,要根据散文的不同侧重点去点评赏析。

当然,点评赏析散文时,这几方面不是孤立存在的,要综合评价、综合赏析,这样才能达到好的效果。

【任务检验】

1.《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》都是现代散文名篇,写的都是同一座城市,但是风格各异,各有精彩。请任选一篇文章中你最喜欢的段落,写一段点评文字。

答:

答案:(示例)《荷塘月色》第四段先写茂密的荷叶,次写多姿多态的荷花以及传来的缕缕荷香,最后写叶子和花的一丝颤动和脉脉的流水。概括地说,这段描写中依次写了荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵。并且作者是按照驻足观察的顺序,视线由近及远、由上而下来写的。具体到景物描写上,作者又运用了多种描写技巧。写荷叶是说它像“舞女的裙”,静中写动,写出了动态美;写荷花“袅娜”“羞涩”,像人一样娇美,写出了静态美;像“明珠”“星星”则写出了花在月光下的光华;写荷香用“仿佛远处高楼上渺茫的歌声”,激活了读者的美好想象;写荷波是“有一丝的颤动”,化为“一道凝碧的波痕”,写出了微风过处叶花颤动的情状,既有视觉形象,又有听觉形象,即风吹花叶的颤动声;写荷韵是通过流水的“脉脉”含情来体现的,真正做到了言有尽而意无穷。作者在这里通过荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵五个方面展示了月下荷塘的清幽淡雅。当然,一段生动、优美的景物描写总要通过一定的修辞手法来完成,这段描写当中作者运用了比喻、拟人、通感等修辞格。

2.参照如下示例,尝试从本单元的课文中选取侧重写景的段落拍成电视画面,设计一份视频拍摄脚本,并由此体会散文中的情景关系。

[示例](《赤壁赋》第一段):

文稿(配音朗诵)

画面剪辑

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

音乐贯串:舒缓,悠远。远镜头:空中明月,月下大江,远处小船轮廓。镜头推进:小船拉近,主客举杯饮酒。推出字幕:赤壁赋。

答:

答案:(示例)(《荷塘月色》第一、二段):

文稿(配音朗诵)

画面剪辑

这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。

音乐贯串:舒缓,轻柔。同步声音:房间里传出女人哄孩子的眠歌。精选以下镜头:空中月亮;院子;朱自清扮演者披衣轻轻出门。推出字幕:荷塘月色。拍摄镜头:荷塘轮廓(远镜头);小路(近镜头);路边树,树影(拍摄色调阴暗)。

任务二 写景散文中蕴含的民族审美传统

【技巧指导】

一个民族的审美,常常具有属于这个民族的潜意识。我们的创作符合这种潜意识的时候,就容易被认同;反之,则常常不太容易被接受。

我们的古典文学作品通常都是含蓄蕴藉的,作者往往不直接表达情感,而是寄情于物。我们中国传统的审美追求,亦即“天人合一”的审美境界,让人和大自然处于和谐状态,把人的喜怒哀乐放在自然山水之中,这样,情感就不至于太过直白无味,山水便成了人情感物化之后的山水,所以“一切景语皆情语”。

“思与境谐”是紧承“情与物融”而来的。一旦“情与物融”,那么带来的效果必然是“思与境谐”。

“思与境谐”这个说法,与中国文人雅士的自然宇宙意识密切相关。中国的文人雅士,把自然风物都做了情感编码,他们的欢乐、愁绪、清高、憎恶,往往都寄托给了某些自然之物。他们抒情的时候,自己的心思与自然之物就会非常巧妙地融合起来,产生一种奇妙的境界,时间久了,这些自然之物所代表的情感也就约定俗成了。所以,我们的文化里,青山、明月、杜宇、鸿雁、东风、柳絮等一系列事物,都有着丰富的内涵和意蕴,已经成了我们抒情的符号性事物。文人一旦想要抒情,就会选取适合表达自己情感的景物,来营造和自己的思绪相契合的意境。比如秦观的“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,他所营造的意境是凄苦的、孤寂的,正好契合他贬谪途中愁绪满怀的心绪。再比如陆游的“驿外断桥边,寂寞开无主”,写梅花身居驿外的寂寞处境,就是在写自己无人赏识的悲凉处境。

言与意和,探讨的是形式和内容的关系。孔子云:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”孔子的这句话本来是论述君子的理想人格的,我们还可以从另一角度来理解:对美的看法,应符合人们对文艺作品的形式与内容的关系的要求。如果内容胜于形式,就显得粗野;形式胜过内容,则显得浮华。只有内容与形式配合得很好的文章,才称得上好文。这也是我们中国人审美追求的中庸之道。对于言和意,也就是形式和内容的关系,我们应追求和谐、适度的审美标准。

【任务检验】

游览胜迹,登临高山,常常能引发文人墨客的遐思,从而催生出许多优秀的文学作品。赤壁是古代战场,当年的“舳舻千里,旌旗蔽空”,引发无数人的怀古之情;

泰山为五岳之尊,是中国古代重要的文化符号,登临赋诗者众多。阅读《赤壁赋》

和《登泰山记》,感兴趣的同学可以再搜集一些写赤壁或泰山的诗文,探讨历代文人寄托在赤壁和泰山上的不同情思,探究其背后蕴含的文化意蕴。

1.写赤壁的诗文

赤 壁

[唐]杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

赤 壁

[宋]戴复古

千载周公瑾,如其在目前。

英风挥羽扇,烈火破楼船。

白鸟沧波上,黄州赤壁边。

长江酹明月,更忆老坡仙。

赤 壁

[清]袁枚

一面东风百万军,当年此处定三分。

汉家火德终烧贼,池上蛟龙竟得云。

江水自流秋渺渺,渔灯犹照荻纷纷。

我来不共吹箫客,乌鹊寒声静夜闻。

请分组探讨以上三首诗的情感。

答:

答案:(1)杜牧《赤壁》:诗人即物感兴,托物咏史,点明赤壁之战关系到国家存亡,社稷安危;同时暗指自己胸怀大志不被重用,以小见大。

(2)戴复古《赤壁》:既歌颂了周瑜的英勇业绩,又化用苏轼被贬黄州后创作的千古名句,表达了对苏轼的钦佩、怀念。

(3)袁枚《赤壁》:前四句用艺术化的笔墨,刻画了赤壁之战时惊心动魄的场面,对火烧赤壁予以高度褒扬。但是诗人描写百万大军厮杀的场面之后,却感叹所有英雄与历史都消逝了,都湮没在山川当中,只剩下默默的东流水、渔船中昏暗的灯火和纷飞的荻花,诗人感慨往事消散如烟、时间流逝如梦。所以,本诗浸透了时间流逝的沧桑之感,抒发了苍凉幽远的怀古之情。

2.请查阅以下写泰山的诗文,并分组探讨它们各自的文化意蕴。

谢灵运《泰山吟》 陆机《泰山吟》 李白《送范山人归泰山》 梅尧臣《登泰山日观峰》 张养浩《登泰山》 姚鼐《岁除日与子颍登日观观日出作歌》

答:

答案:略。(查找原文,读懂各篇文本,明确各篇的写作意图,探究它们的文化意蕴即可)

任务三 真景描绘,真情表达——学写写景抒情散文

【技巧指导】

写景抒情散文是指融写景抒情于一体的散文。这类散文所描绘的景和抒发的情不是简单地结合在一起,而是情景交融,呈现出“情由景生,景因情美”的和谐关系。在这其中,情由景所承载,景为情而浸蘸,情是灵魂,景是载体。作者在文中抒发的情感是写作的核心。

写景和抒情是这类散文的两个要素,或由情而景,或由景而情,都是构思行文时可以采用的方法。或者先生发了某种独特的情感体验,然后在此基础上选择能寄予感情的景物;或者受到景物的触动,通过描写和分析提炼出深刻的感悟。不论怎样,景物的描写,最终是为了表达情感、烘托情感,单纯写景的不是散文而是说明文。

要写好写景抒情散文,做到情景交融,可以从以下几点入手:

任何景物都具有自己的特点,都有和其他景物的不同之处。观察时要细致,要学习抓住景物的特点,例如它的形状、色彩、声音等方面的特征。应从不同角度入手,写准景物,写活景物。

例如下面的描写:

山上各种奇形怪状的石峰真神奇,有青蛙聚会、老僧拜塔、少女头像等。山中剪刀峰的变化特别多,从不同的方向看,它会变成玉柱、船帆、啄木鸟……

雁荡山白天很壮美,她的夜景更是迷人。随着夜幕的降临,双笋峰变成了一对巨大的蜡烛;从渡船岸上侧看,它又像老僧送客;向前走几步看,它却变成了一位扎着头巾的老婆婆;再走几步,转眼间,它又变成了一位老公公。真有趣!雁荡山真奇妙,白天还是一座座秀美的山峰,夜晚就变成了艺术家手下的一张张动人的剪影。

文章形象地写出了雁荡山各种石峰的形状各不相同,又写出了同一座山峰从不同的角度看有不同的形状的特点。作者抓住了这些景物特点,把“神奇的雁荡山”鲜活地呈现在我们面前。

人们观赏景物都有一定的规律,或定点环顾,或边走边看。我们在描写景物时也应遵循这个规律。只有选择恰当的写景层次,文章才能条理清楚,层次井然。常用的写景层次有以下三种:

1.要注意总体和局部的关系。老舍在《济南的冬天》中很好地处理了从总体到局部的问题。首先鸟瞰城市的全貌,然后饱览一城山色、雪后初晴,再把读者领到垂柳边,使人领略济南清丽秀美的景色。

2.由高到低,由低到高。如沈从文的《边城》中对酉水景色的描写:“深潭为白日所映照,河底小小白石子,有花纹的玛瑙石子,全看得明明白白。水中游鱼来去,全如浮在空气里。两岸多高山,山中多可以造纸的细竹,长年作深翠颜色,逼人眼目。”由低到高,层次井然,脉络清晰,毫无杂乱之感。

3.由远及近,由近及远。如朱自清《荷塘月色》中的描写:“荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。”这一段便运用了由近及远的写法,由近处的荷塘,写到荷塘四面的树,由树写到远山,层层推进,使人一目了然。

1.妙用修辞法。景物描写中常用的修辞有比喻、拟人、排比、夸张等,这些手法的综合运用,能让文章的语言更加生动,能把文章描写的景物变得更加形象。如,高考佳作《美丽的月牙泉》中“四面环山温柔地拥着一弯新月,她是这样清澈宁静,是这样深情婉约。分明是一位美丽的江南少女,却因何在大漠瞩望千年?”运用了拟人的手法,展现出月牙泉的婉约迷人。

2.动静互衬法。也就是以动衬静,静中有动,可收到“此时无声胜有声”之效。如王籍的《入若耶溪》中诗句“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,以“蝉噪”反衬“林”的清静,以“鸟鸣”反衬“山”的空幽,使有声的描述反而收到比无声更强烈的艺术效果。另外,像叶绍翁的《游园不值》中的名句:“春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”诗句运用了动静对照的手法,在一“关”一“出”的动静冲突中,凸显出春光难锁溢出园外的蓬勃的生命激情。

3.虚实相间法。景物的描写,要有实有虚,实景的描绘是必要的,但不仅要摹貌,还要传神,这就需要加以想象,用虚写的手法。譬如朱自清的《荷塘月色》:“忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗,似乎很早就有,而六朝时为盛;从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子,她们是荡着小船,唱着艳歌去的。采莲人不用说很多,还有看采莲的人。那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节。”这种想象的笔法,使景致更丰富、更传神、更具人情味。

4.对比映衬法。就是充分运用对比、烘托手法来描写景物。如郁达夫的《故都的秋》一文,写江南的秋:“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。”“南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”通过这一系列的对比描写,以南国之秋“凋得慢,来得润,显得淡”的特点,反衬出北国之秋更为醇厚、浓烈的味道。

写景常常为抒情创造条件,通过写景来抒情,是写景散文的根本特点。常见的抒情方式有:

1.直抒胸臆。即作者在一段景物描写后,通过议论,直接抒发自己的思想情感,有时也在文章开头,在奠定基调的同时抒发自己的情感。如茅盾的《白杨礼赞》的第一段以“白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树”直抒胸臆,点明题旨,赞美白杨树的不平凡。

2.寓情于景。这种方式将感情融入特定的自然景物或生活场景中,借对这些自然景物或场景的描摹、刻画抒发感情,是一种间接而含蓄的抒情方式。如杜甫的“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”,写景之中饱含着作者对春雨的喜爱之情。

3.情景交融。情景交融有两种表现形式:一是触景生情式,即作者触及客观景物而引起情思,情由景生,有感而发;二是融情于景式,也就是作者强烈的主观情感熔铸在作品的景物中,使外在景物附着了作者强烈的主观感彩,达到“移情”的目的。如王国维所言“一切景语皆情语”。运用这两种表现形式,能够使文章显得蕴藉悠长,情真意切。

除以上方法外,还要读万卷书,过语句关。“巧妇难为无米之炊”,读万卷书,才能行万里路。要想写好写景抒情作文,积累一定量的写景状物的词汇非常有必要。可以用一段时间强化训练词语,饱览写景的文章,通过朗读、背诵、摘抄等形式积累好词佳句。

【任务检验】

1.绚烂多彩的秋天已过去一个多月了,深处寒冬的你是否还记得秋风中翩飞的落叶?请写一段不少于200字的文字,描写你记忆中的落叶,表达你对落叶及秋天的感悟。

答:

答案:(示例)深秋时节,我走在回家的路上,望着道路两旁高大挺拔却已光秃的大树,不禁感到一丝丝寒意。在余光中,我惊喜地发现一片还在树枝上摆动的树叶,它摇摇欲坠,好像在特意等待着我的到来。事实果然如此,我刚靠近这棵树,它就与树枝分离,摇摇摆摆地落了下来。我伸手接住——它已经脱下了盛夏的浓绿礼服,枯黄得可怜,叶片上也千疮百孔。不知道它的凄惨外表下,到底隐藏了多少的风吹雨打。仔细打量着这片落叶,我早已佩服得五体投地:一片小小的树叶都能顽强地生活下去,那我们人呢?难道不能像树叶一样勇敢地面对生活吗?

2.写一篇游记。要求:1.题目自拟,字数在800字左右。2.要交代清楚游览过程,能突出重点,写出景物的特色。3.在描写景物时,要融入自己的感情,表达独特的感受。

[写作指导]

1.游记中的线索

游记中的线索就是写作的顺序。写文章如同串珠,没有一条线索将其中各个要素联结起来,这篇文章就会支离破碎。写游记更是这样,一定要有一条合理的线索贯穿其中。按照景物具体的特点,合理安排写作顺序。

2.游记中的写景

紧密联系主旨,选择重点描写的对象,从不同的角度写出景物的特色,给读者留下深刻的印象,使其产生游览的欲望。游记并不是浮光掠影的简单描摹,可借助恰当的修辞手法,适当穿插一些背景知识,使得文章有厚重感。

3.游记中的主体与情感

不能忽略游记中人的活动,人的活动能使自然的生机与活力显得更为突出。作为游记,应该追求情、景、理交融的最佳效果,也只有加入人的活动,才能使读者获得更深切的体验。

[参考例文]

夜游普济寺

以山而兼湖之胜,则推西湖;以山而兼海之胜,当推普陀。怀着一种朝圣的心情,我随旅游团来到海天佛国——普陀山。

入乡随俗,我们一大帮人便住进了普陀山最有名的普济寺。刚到的两天,大家都随着导游走马观花到处逛,法雨寺、观音洞、紫竹林、金沙滩。第三天晚上,大伙儿因吃腻了寺中的斋菜,便决定到外面饭店吃一顿。我因为肚子不好,再加上旅途疲劳便独自留在寺中。一个人在禅房觉得寂寞,便推门出去。

外面刚下了场雨,到处都是湿漉漉的。雨水打湿了半墙,鹅卵石地面上,洇着暗红的湿渍。偶尔抬头,便可望见那高高的墙头上翘起的飞檐,那上面好像浓浓地聚集着几百年的风霜,几百年的宗教气息。

不觉间,已到了圆通殿前。殿前的一排烛架上,几根未燃尽的红烛挂着长长的泪。铜架后,一只大肚铜炉早已被善男信女们的香灰装满。依阶而上,只见殿的正门已经关上,我便从侧门进去。寺里的僧人都去做晚课了,七重大殿此刻更显得深邃开阔。巨大的观音像立于殿的正中央,贴金的观音头在灯光下闪着灿烂的光辉,与袅袅上升的青烟相映,显出一种祥和与宁静,超越时间、空间,在虚无缥缈中与佛共语。

一阵梵唱打破了宁静,也把我从无边的遐思中拉了回来。我这才顿悟,为何明朝的宁献王朱权要躲入寺院,为何他的后代八大山人朱耷也躲进了寺院。这才领悟了“此趣人不知,轻风度僧语”的妙境。

绕过观音像踏着古老的木阶,来到阁楼。伫立在支起的木窗前向外眺望,海印池中的莲花开得正欢。莲花池反射出墨绿色的光,就在一片墨绿中,淡红色莲花一株株探出水面,探出擎向天空的姿势,丝毫不显一丝困意。

我想消极遁世固不可取,然而在遭遇烦恼,或是俗事久缠时,倒不妨去领略一下独处大殿的空灵,给浮嚣以宁静,给急躁以清冽;倒不妨踏上古老的楼阁,放眼满目的大睡之莲,去领略一下郑符所云的妙处。

但当我踏下石阶时,那气韵已委婉了许多,耳边传来古刹钟声,这才晓得已是很晚,加紧了几步,回到了禅房。

[点评] 本文写夜游普济寺,描写所见之景,既有定点观察——圆通殿的详细描写,又有随游踪变化所见,并且,作者还由所见所闻来表达对人生的感悟。文章还插入一些文史知识。难能可贵的是作者表达对人生的感悟并没有脱离普济寺的特定环境、条件,而是将两者有机地融合到一起,使抽象的思想感情具有了形象性和感染力。

HYPERLINK

"http://www.21cnjy.com/"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读