第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用 学案

文档属性

| 名称 | 第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用 学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 258.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-05 10:25:10 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

学习活动三 词义的辨析和词语的使用

词语是造句成文的基础。“夫人之立言,因字而生句,积句而成章,积章而成篇。篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也。”(刘勰《文心雕龙·章句》)词语的选择,不仅讲究用“对”,也追求用“好”;既要准确,也要生动。古人早就有“炼字”一说,这说明词语的选择不但极其重要,而且绝非易事。

词义的辨析

【活动指导】

近义实词辨析“四看”

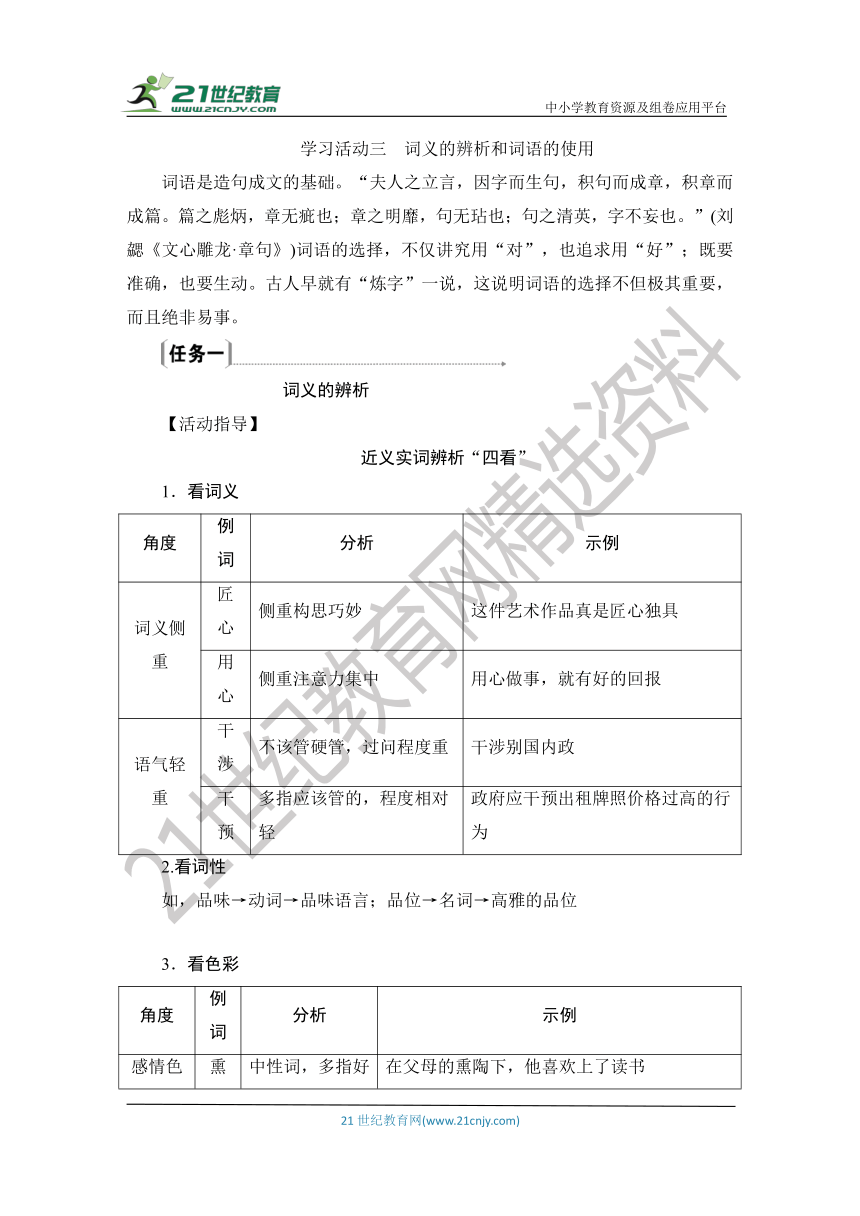

1.看词义

角度

例词

分析

示例

词义侧重

匠心

侧重构思巧妙

这件艺术作品真是匠心独具

用心

侧重注意力集中

用心做事,就有好的回报

语气轻重

干涉

不该管硬管,过问程度重

干涉别国内政

干预

多指应该管的,程度相对轻

政府应干预出租牌照价格过高的行为

2.看词性

如,品味→动词→品味语言;品位→名词→高雅的品位

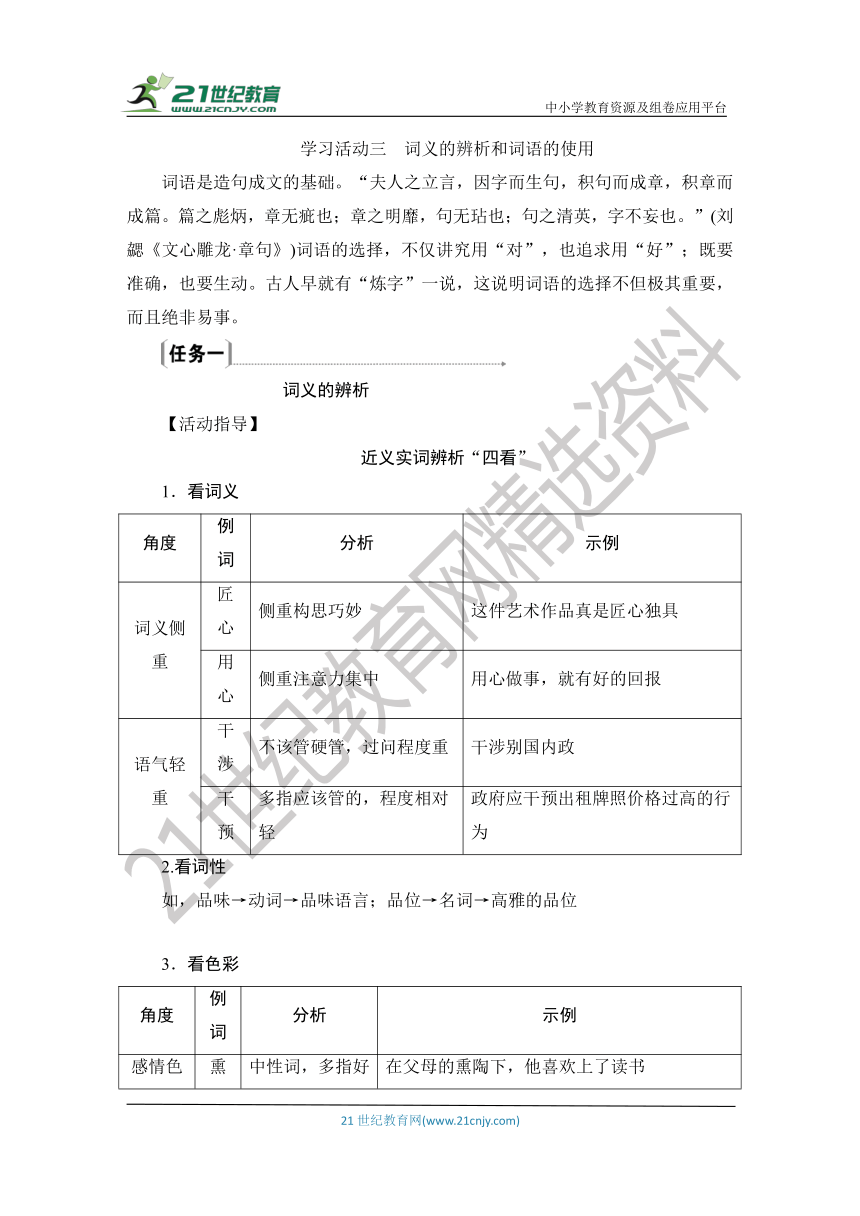

3.看色彩

角度

例词

分析

示例

感彩

熏陶

中性词,多指好的

在父母的熏陶下,他喜欢上了读书

熏染

贬义词,多指坏的

经常出入各种娱乐场所,他熏染上了赌博的恶习

语体风格

窥伺

书面语

黑暗中,敌军探子躲在墙后窥伺着我方指挥所的动静

偷看

口语

语文老师大声说:“不要偷看课本!”

4.看搭配

角度

例词

分析

示例

适用范围

词汇

较大

英语词汇

词语

较小

“高考”是个词语

使用对象

赡养

多指供养,多用于晚辈对长辈

赡养老人

抚养

指爱护并教养,多用于长辈对晚辈

抚养孩子

扶养

指养护,多用于平辈之间

扶养兄弟

搭配特点

充足

与自然界或物质方面比较具体的东西搭配

阳光充足、降水充足

充分

与比较抽象的事物搭配

条件充分、理由充分

充沛

与表示精神方面的抽象概念搭配

精力充沛、感情充沛

【任务设计】

选择恰当的选项填入括号内。

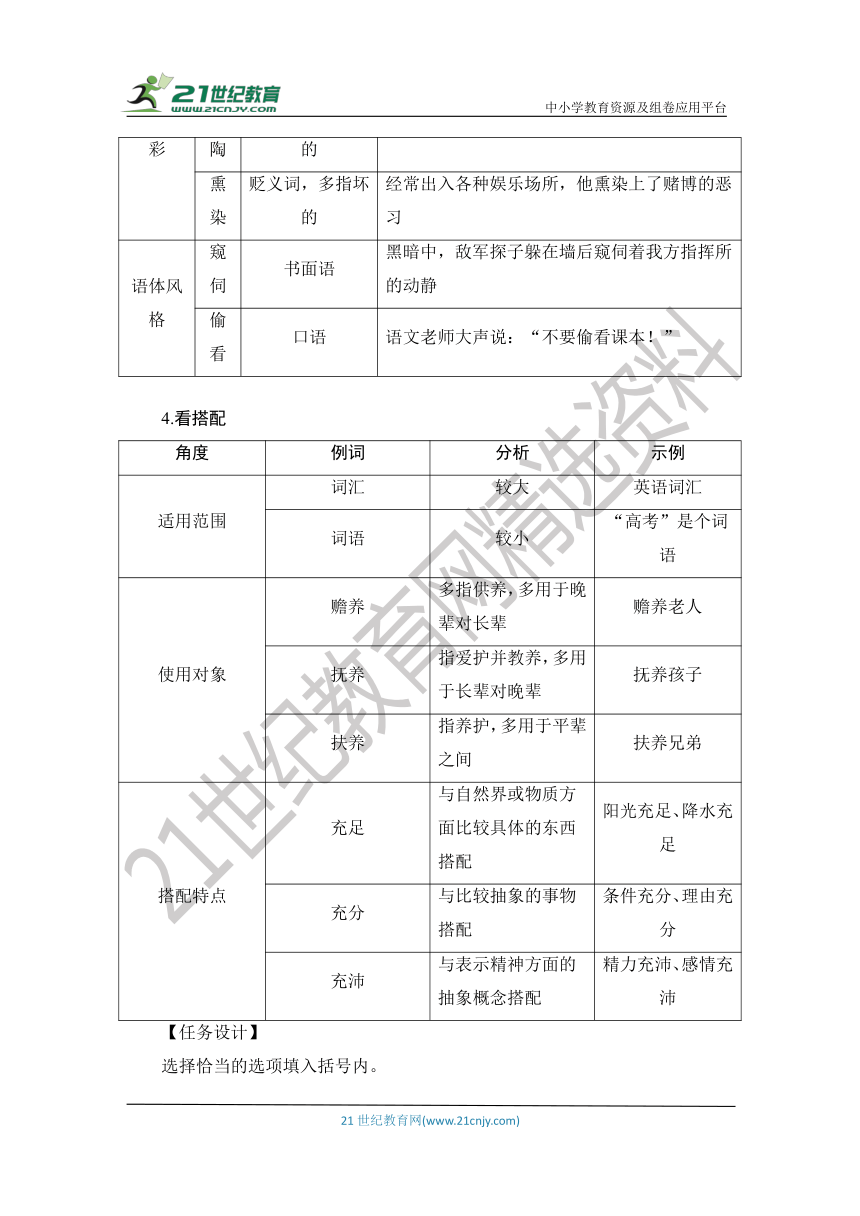

1.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

①真正的光明,绝不是永远没有黑暗的时候,只是永远不被黑暗________罢了;真正的英雄,绝不是永远没有卑下的情操,只是永远不被卑下的情操操纵罢了。

②入夜,月色溶溶,水面________,我们或坐在树下促膝畅谈,或坐在船上扣舷高歌,或立于小石桥上对月凝思。

③有一种人,他们________敦厚老实,按书本办事,工作审慎认真。乍看没什么可挑剔之处,还挺值得我们嘉许学习呢!

A.掩蔽 寥廓 品行

B.掩蔽 辽阔 品性

C.掩饰 寥廓 品性

D.掩饰 辽阔 品行

解析:选B。掩蔽:遮蔽;隐藏。掩饰:设法掩盖(真实的情况)。根据语境,此处应用“掩蔽”。寥廓:高远空旷。辽阔:广阔;宽广。此处形容“水面”,应用“辽阔”。品性:品质性格。品行:有关道德的行为。根据语境,此处应用“品性”。

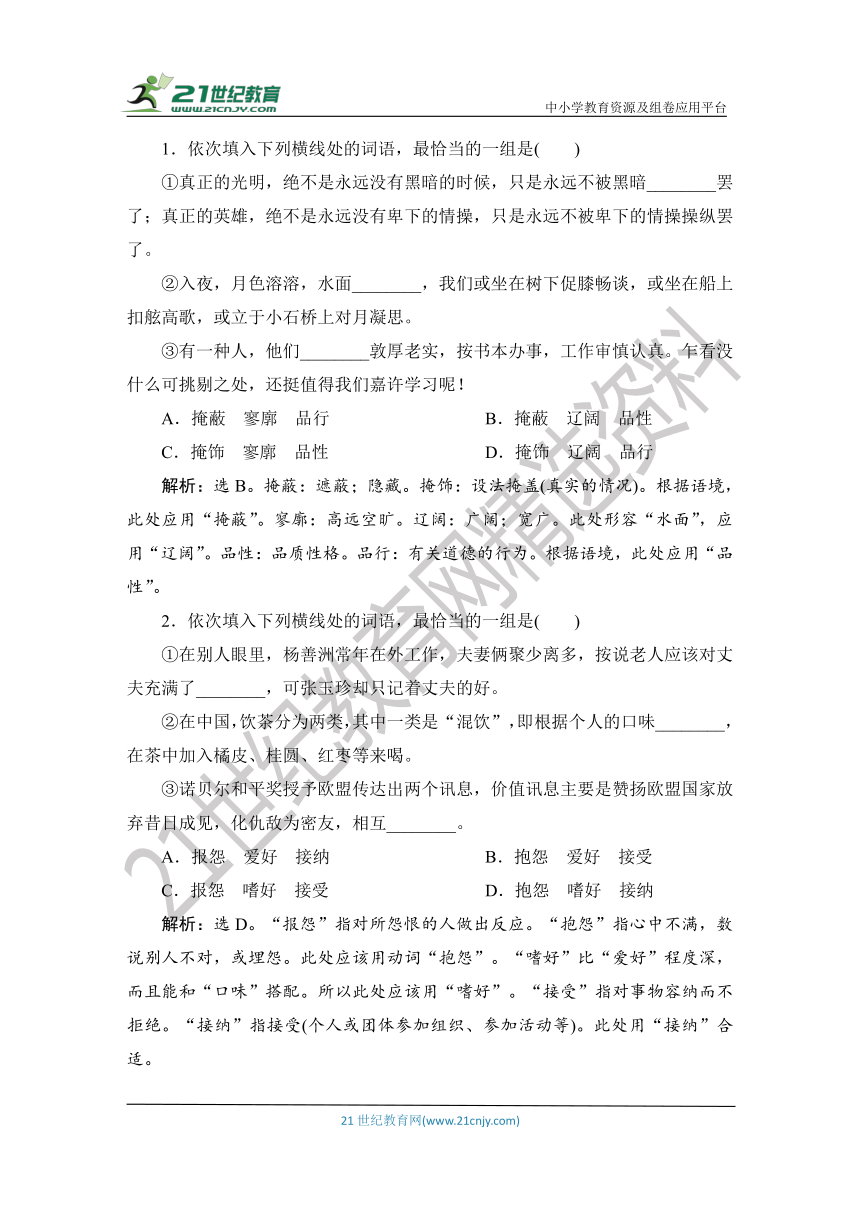

2.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

①在别人眼里,杨善洲常年在外工作,夫妻俩聚少离多,按说老人应该对丈夫充满了________,可张玉珍却只记着丈夫的好。

②在中国,饮茶分为两类,其中一类是“混饮”,即根据个人的口味________,在茶中加入橘皮、桂圆、红枣等来喝。

③诺贝尔和平奖授予欧盟传达出两个讯息,价值讯息主要是赞扬欧盟国家放弃昔日成见,化仇敌为密友,相互________。

A.报怨 爱好 接纳

B.抱怨 爱好 接受

C.报怨 嗜好 接受

D.抱怨 嗜好 接纳

解析:选D。“报怨”指对所怨恨的人做出反应。“抱怨”指心中不满,数说别人不对,或埋怨。此处应该用动词“抱怨”。“嗜好”比“爱好”程度深,而且能和“口味”搭配。所以此处应该用“嗜好”。“接受”指对事物容纳而不拒绝。“接纳”指接受(个人或团体参加组织、参加活动等)。此处用“接纳”合适。

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

①7月21日,北京遭遇强降雨。京港澳高速南岗洼段遭受严重水灾。150名农民工奋不顾身,从湍急的水流中成功救援了182名被困群众。一时间,各大新闻媒体都在________他们的事迹。

②能力在掌握和运用知识的过程中形成,而具备一定的能力又能够使知识________。

③泡水车由于存在种种危害,因此被二手车市场认定为事故车。目前各二手车商都在积极应对,培训评估师,加大力度________,诚信经营,避免泡水车进入二手车市场。

A.传诵 增殖 甄别

B.传颂 增值 甄别

C.传颂 增殖 鉴别

D.传诵 增值 鉴别

解析:选B。传诵:辗转传布诵读;辗转传布称道。多用于美名或文学作品。传颂:辗转传布颂扬。多用于事迹。增值:资产或商品价值增加。增殖:增生;繁殖。甄别:审查辨别(优劣、真伪);考核鉴定(能力、品质等)。鉴别:辨别(真假好坏)。常用于对艺术作品的分辨识别。

4.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

①“法”是中国古代散文理论中一个重要的________,反映出散文这一文体从确立其独立地位到实现成熟的文体形态的过程。

②仿品是陶瓷发展史中的一种特殊产品,即后代有意________前代的作品,也叫仿古瓷。高仿瓷作为目前收藏市场上的新宠,正受到越来越多的收藏者的关注。

③第一次庭审时,原告律师向法庭所作的________,揭露了三年来原告在这起家庭暴力案件中遭受虐待的真相。

A.范畴 仿照 申诉

B.范围 仿造 申诉

C.范围 仿照 申述

D.范畴 仿造 申述

解析:选D。“范畴”和“范围”都表示界限和限制。但“范畴”用于理论、概念等抽象事物,“范围”用于具体事物。根据语境,句①应选“范畴”。“仿照”指按照已有的方法或式样去做,主要指计划、规模、方法等一整套全部模仿,对象多是抽象事物;“仿造”着重指模仿一定的样式制造,对象多是具体事物。根据句②中的“陶瓷”,应选“仿造”。“申诉”的词义比“申述”的词义范围小,它是指诉讼当事人或其他公民对已发生法律效力的判决或裁定不服时,依法向法院或检察院提出重新审理的要求;“申述”指详细说明(理由、来意等)。句③指明是“第一次庭审”,因此应该用“申述”。

5.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

春联是仅在春节这一特定时节张贴的对联,而对联还有其他种类,如婚联、寿联、挽联,以及为园林建筑________的楹联等。对联的撰写,往往注重其________与品位。尤其是名联佳对,文辞讲究,意蕴丰富,________起来朗朗上口,齿颊留香。对联或镌刻或书写,楷行隶篆,其中不乏艺术精品。

A.题写 内涵 吟咏

B.题签 内涵 涵泳

C.题写 蕴含 涵泳

D.题签 蕴含 吟咏

解析:选A。题写:除了书写的本义之外,更强调题写的动作和意义。“题写”有三个方面的特征区别于一般性书写:特定的作者、特定的场合、特定的事物。题签:为书籍、卷册封面题写标签。内涵:语言文字所包含的内容;人的内在涵养。蕴含:包含,动词。涵泳:深入领会。吟咏:有节奏有韵调地诵读(诗文)。

词语的使用

【技巧指导】

一、准确理解词义,把握词语的用法

老舍在《关于文学的语言问题》一文中说,有些词意思相近,“只看你把它搁在哪里最恰当、最合适就是了”。要做到“恰当”“合适”,就要仔细辨析词义,准确理解词语的意义,把握其用法。

(1)可以通过作家对原稿的修改体会用词的准确。例如:

油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁(原稿:背脊),便会拍的一声,从后窍(原稿:后身)喷出一阵(原稿:一股)烟雾。(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

分析:①原稿中的“背脊”是指躯干的一部分,部位跟胸和腹相对,范围大。“脊梁”则指脊柱,部位清晰。“按住脊梁”比“按住背脊”更准确,更易让读者了解真实的情形。

②原稿中的“后身”是身体的后半部分。“后窍”指肛门。从“后窍”里喷出烟雾显然要比“后身”形象、准确。

③原稿中的“一股”用于水流、气流、道路等。如《西游记》第一回:“直至源流之处,乃是一股瀑布飞泉。”“一阵”用于延续一段时间的动作。如《儿女英雄传》第三回:“把个老头子呕的嚷一阵,闹一阵。”此处是写斑蝥的动作,所以要用“一阵”。

(2)可以通过作家对不同词语的选择体会词义的细微差别。例如:

(孔乙己)便排出九文大钱……

他从破衣袋里摸出四文大钱……(鲁迅《孔乙己》)

分析:“排”是摆成行列的意思,表现出他摆阔气,而“摸”是用手探取、寻找的意思,是孔乙己穷困潦倒的表现。这一变化写出了孔乙己每况愈下,身残气微,已经到了死亡的边缘,科举制度不仅毒害了他的精神,还摧残了他的肉体。

(3)除了辨析词义,还要注意词语的用法,尤其是与其他词语的搭配。例如:

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。(史铁生《我与地坛》)

分析:“剥蚀”是物体表面因风化而逐渐损坏,用来写“琉璃”因年代久远而破损,很恰当。“淡褪”的是门壁上朱红的油漆,油漆经时间冲刷而变淡、褪去,搭配得当。“坍圮”指建筑物或堆起的东西倒塌,高墙因年久未修而倒塌,符合实际;“散落”指因分散而失落或流落,写“玉砌雕栏”东一根,西一根的,用“散落”比较恰当。整段文字描摹出古园经历沧桑所呈现出的破败景象,恰到好处。

二、体会词语的感彩

汉语中不少词语带有或褒或贬的感彩,即使是中性词,在具体的语境中也常带有褒贬色彩。例如:

但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。(鲁迅《拿来主义》)

分析:“染污”“孱头”“昏蛋”“废物”本身带有贬义;“徘徊”是一个中性词,在此形容“孱头”,便带上作者的主观色彩,为贬义。

在特定的语境下,词语的感彩也会发生转化,表达出更为复杂的情感。例如:

①当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

②我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

分析:①“丰富”“大度”运用反语,是对国民党统治者自我吹嘘、自欺欺人之态的有力嘲讽。②“摩登”一词的意思是“符合时宜”。“摩登”这个词因为是从英语音译过来的,所以出现在这篇讨论如何对待中西文化的杂文里就令人感到幽默风趣,同时它的存在也隐隐揶揄了那些自诩“发扬国光”且固执己见、容不得异议的人。“摩登”是针对开篇所说的只顾一味的“送去”而言的,把卖国行径说成“摩登”。“吝啬”是针对第三段的“丰富”和“大度”而言的,用以讽刺国民党政府卖国和狂妄自大的行径。

三、把握词语的语体色彩

有些词语常用于特定的语体中,带有鲜明的语体色彩。词语的语体色彩主要分为口语色彩和书面语色彩两大类。语体色彩表明,不同的词适用于社会交际的不同范围,适用于不同的文体。通常情况下,具有某种语体色彩的词语要用于相应的语体,以求得风格的协调一致。例如,“可以”“现在”“打算”等带有口语色彩的词语就不太适合用于公文中,而要用“准予”“兹”“计划”等这些带有比较庄重、严肃的书面语色彩的词语。

在交流和表达中,人们往往根据对象和内容需要,交错运用不同语体色彩的词语。

探究:同样是表现地域特色的小说,《蒲柳人家》和《溜索》在词语的选用上各有什么特点?体现出怎样的风格?

分析:《蒲柳人家》运用活泼伶俐、凝练而富有动感、充满乡土气息的口语化的语言,具有地域化特色;《溜索》用词凝练含蓄、精妙传神、比喻新奇、平中见奇、简洁明快,用古典诗的手法来写。

四、高考题中“理解词语含义”

(一)考查要点

所谓“词语的含义”,不是指一般的词典义,而是这个词语在一定的语言环境中的临时的、具体的、附加的、动态的、不同于词典义又与词典义有着某种内在联系的新的含义。

理解词语在文中的含义是阅读的基础,能在上下文语境中迅速地领悟词语的含义,是高水平阅读的一项重要标准,也是高考现代文阅读考查的一项重要内容。

考查内容主要有:①区别多义词的义项;②辨析同义词、近义词的细微差别;③把握词语的语境义;④把握代词和具有临时指代作用的词语的含义;⑤理解词语在文中的表达作用;⑥理解蕴含在词语中的作者的特殊感情;等等。

理解词语在文中的含义,一般包括三个方面的内容:一是根据上下文推断多义词在文中的含义,二是根据上下文把握词语的语境义,三是代词或非代词的指代义。

理解词语在文中的含义,要针对不同题型,各个击破。

1.理解“概念”

以准确判断概念的本质属性为基础,通过筛选文中有关的重要信息,选取有概念特征的信息组织答案。

2.理解“词语比喻义”

通过分析喻体与本体相似性入手,寻找比喻的本体。

3.理解“词语的引申义、临时义、隐含义、概括义”

通过整体阅读理解,将词语放在特定的语境中,在明确词语所在的语句的句意、所在段落的含意、所在语段前后关系的基础上理解词语。

4.理解“词语的指代义”

通过紧扣上下文的内容,分清指代内容有近距离指代,也有远距离指代。对有些指代性词语还应特别注意前后指代是否一致,范围是否统一等。

(二)五点注意

对词语的理解,一定要做到:词不离句,句不离段,段不离篇。因为文章中的任何词语都不是孤立的,它总是跟上下文及文章的主旨等紧密联系,受上下文及文章主旨的制约。必须注意以下几点:

1.联系上下文来理解词语的含义

一个词语的含义往往取决于上下文。在语境中理解词语是阅读的一个基本原则。

2.紧扣写作背景、主旨及作者的思想倾向理解词语

阅读时,如果个别语句在理解上遇到困难,不妨把它跟文章的写作背景、主旨及作者的思想倾向联系起来。

例如:吴均的《与朱元思书》是一篇优美的骈体散文。作者向对方介绍富春江沿岸的景物特点(奇山异水)。可文中又写“鸢飞戾天者,望峰息心”,要理解其中的词语,必须扣住“奇山异水”这个词,因为文中的任何语句都是为表达这个中心服务的。作者看清了官场的黑暗,想脱离现实,回归田园,因此,他认为追逐名利、权力,攀附权贵的人看到这里的奇山异水,也要打消自己的念头,这是从侧面写山的奇异。

3.理解概念之间的关系

有些词语之间看似没什么关系,但在一定的语言环境中就有联系。这也就需要我们注意,如句子中的复指关系就可以互相解释,在表示判断的“是”字句中,主语和宾语可以互相解释。

例如:“作家依各自的原则输入语言信息,就会产生各自不同的语言指纹,即风格。”这句话中“风格”和“语言指纹”可以互相解释。

4.理解指代词的含义

文章中的代词指代的范围往往极为广泛,它既替代实词、短语、句子、语段,又能替代动植物及天上地下的任何事物,还能替代复杂的概念。

5.注意词语的感彩及附加意义

语言的感彩是作者抒情成分的体现,恰当地把握作者的感彩有利于准确地理解内容。

例如:景物描写“风儿在俯临这座无名者之墓的树木之间飒飒响着,和暖的阳光在坟头嬉戏;冬天,白雪温柔地覆盖这片幽暗的土地。”这是描写托尔斯泰墓地环境的一段文字,描写自然景物的动态,反衬出墓地的宁静,突出坟墓的朴素。文字中带有作者强烈的主观抒彩。

(三)破解法宝

法宝一:前后对应法

策略:要从工整对称、成语替代的角度来提炼要点,找前后词语的对应关系,一一进行关联照应。

法宝二:代词理解法

策略:利用代词的上句来理解代词的含义。

代词的出现往往在所指代的事或人之后,也就是说代词的指代对象一般在上句或上文,因此我们在解题时,必须从上句中找,而且应当由近及远地找。如果只着眼本句,不对词语所在的语段从整体上把握,就难以弄清它所指代的对象。

法宝三:阐释句理解法

策略:借助阐释句理解非代词的指代义。

非代词的指代义与代词的指代义一样,都可以从原文中找到,所不同的是前者的寻找范围并不只限于上文。非代词的指代义,在上下文里总会有与之对应的阐释句,找到了阐释句几乎就等于找到了答案。

法宝四:主旨、意念探求法

策略:从文章主旨和作者意念探求词语的隐含义必须在具体的篇章语境中生成,而文章的主旨和作者意念就是篇章语境最重要的因素,因此,结合语境探求词语的隐含义,首先就要结合文章的主旨和作者意念探求。

文章的主旨和作者意念对文章的各个局部、句子以至词语都具有统摄作用,也赋予这些部分以统一的意义。文章中所有的段落和语言材料的意义生成,都从不同侧面受到全文主旨和作者意念的制约。

法宝五:修辞题旨情境揣摩法

策略:从修辞的题旨情境揣摩词语的隐含义。

修辞是引发隐含义的一种特殊语境因素。在运用修辞的语境中,许多语言包括词语被赋予特殊的含义。如“你是我心中的太阳,她是我心中的月亮”,这里的“太阳”和“月亮”因比喻手法的运用产生了特殊的含义——一种与自然界天体的概念意义完全不同的意义。

对修辞引发的词语隐含义的解读,必须结合题旨情境来进行。所谓“题旨”,就是作者的表达意图;所谓“情境”,就是运用修辞的语言环境。

【任务设计】

任务设计一 请同学们任意选取一篇课文,分组讨论课文在遣词造句方面的独到之处。

答:

答案:示例:《荷塘月色》:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。”一个“泻”字,描绘出了月光的宁静,对于月光,一般人使用的动词都是“洒”,但是作者在此处用的是“泻”字,表现出月光照在荷叶上的一种安静的景象。而一个“浮”字,对青雾的动态刻画得很传神,对于雾气,一般使用的动词是“飘”“散”等,作者在对青雾进行描写时,采用的动词是“浮”,雾气从下往上,渐渐浮起来,细细体会,给人一种很轻柔的感觉,也十分符合青雾的形态。再比如一个“笼”字,表达的是一种朦胧的感觉,笼罩着一层轻纱,轻纱本身就给人一种很轻柔神秘的感觉,从轻纱中看出去就是一幅朦胧的景象。作者对词语的恰当使用,是刻画情景的一种重要方式,这也是作者语言艺术的体现。

任务设计二 搜集典型的段落和语句,探究作者如何利用词语的褒贬色彩表达自己的情感态度。例如:

①“老伯伯,你翠翠长得真标致。”(《边城》)

②也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。(《藤野先生》)

这两个“标致”含义一样吗?分别表达了作者怎样的情感?

答:

答案:示例:不一样,天保大老说:“老伯伯,你翠翠长得真标致。”翠翠的“标致”首先表现在她外表的美丽上。十五六岁的翠翠娇艳美丽,是一个人见人夸、人见人爱的窈窕淑女。同时,翠翠的“美”的本质特征表现在她的内在的人性美之上。因而“标致”是天保大老对翠翠发自内心的赞美之词。

而《藤野先生》里的“标致”则是反语,用来讽刺清国留学生的丑态。

任务设计三 在小说、戏剧等文学作品中,作家常常利用词语的语体色彩,描写人物语言,塑造人物形象。由此你想到了哪些人物?具体说明。

答:

答案:示例:在小说、戏剧等文学作品中,作家常常利用具有文艺性语体色彩的语句,有生活化、个性化、口语化、地域化等特点,通过人物语言,塑造人物形象。例如,《水浒传》中鲁智深的语言直率、明快,如:“鲁提辖假意道:‘你这厮诈死,洒家再打。……回头指着郑屠户道:‘你诈死,洒家和你慢慢理会。’”写出了他疾恶如仇、侠肝义胆、粗中有细的性格。

任务设计四 阅读下面的文字,回答问题。

如果说书本凝聚着古往今来的知识积累,那么树木就压缩着一去不返的逝水流年;如果说书本是用文字承载着人类的智慧,那么树木就是用记录着地球的历史。因此,读书让我们得以了解自己,了解人生;读树让我们懂得把握现在,把握明天。所以,读树与读书一样,是大有益处的事情。

(1)在文中处填上合适的词语。

(2)就文中加点的两个词语能否互换做出判断并说明理由。

答:

解析:(1)树木记录历史的标志就是“年轮”“纹理”等。(2)加点的词语能否互换由文章的内容来决定。

答案:(1)“年轮”或“纹路”或“纹理”等。

(2)不能互换。理由:①“凝聚”与“压缩”、“承载”与“记录”相互对应;②“压缩”与“树木”“年轮”的特征相符合,“承载”与“书本”“文字”的特征相符合。

任务设计五 根据具体要求,解释词语的意思。

1.书籍是会提高人的:从野蛮到文明,从庸俗到崇高。高尔基曾这样说过:“每一本书都是一个小小的梯子,我向这上面爬着,从兽类到人类,走到更为理想的境地,到那种生活的憧憬的路上来了。”

文中“兽类”一词的含义和作用是什么?

答:

答案:(1)含义:野蛮,庸俗。(2)作用:表现从野蛮到文明,从庸俗到崇高的变化过程。

2.创造性活动主要是指对已知材料(知识)的整理、重组过程中发现事物更深层次的联系,是在对已有认识的审视和反思基础上实现的突破和创新,是实实在在的科学探索活动。因此,如果仅把创造性活动视为不循常规的思维活动,用诸如“类比法”“联结法”等方法来训练技能,那么充其量只能使儿童的想象丰富一些,思维灵活一些,并不能保证形成创造性活动的倾向和能力。

因为它与主动、能动的探索活动,与艰苦的科研劳动,与为人类造福的精神境界毫不相关,也不具备创造性活动的一般能力。相反,如果使学生沉湎于“思维的游戏”,或者沾沾自喜于自己的智力表现,那么就与创造性的培养“南辕北辙”了。

文中加点的“它”指的是什么?

答:

解析:遇到代词,要关注它的前一句,从中发现“它”与上句中“用诸如‘类比法’‘联结法’等方法来训练技能”在意思上有关联。而且从后文看,“它”是不具备创造性活动的一般能力的。

答案:“它”指“用诸如‘类比法’‘联结法’等方法来训练技能”。

3.阅读下面的文章,完成题目。

走过河流

季晓涓

每天每天,我都从一条河流上走过,一条比我的生命要长久的河流。在我没有来到这个世上时,它就已经诞生了。在我离开这个世上时,它还将继续流淌。一条河流,从一个村庄到另一个村庄,如我简约的生命,一头一个家。

每天每天,当我踏过它身上那架石桥走向外面的世界,我都无法漠视它,像无法漠视内心的欢乐与惘怅。每天每天,我都有一种冲动,想和它对话,我想写写它和从它上面走过的自己。哲人说,人不可能两次踏进同一条河流。我今天看到的它已不是昨天的它了,虽然它仍叫着那同一个名字。

逝者如斯。

但是,我仍愿意相信,这条曾润泽过我的童年的河流,这条我曾经远离、终于又回到它身边的生命的河流,依然识得我的容颜,一如从前。昨天的太阳再也照不到今天的树叶,而今天的树叶也不是昨天的那一片了。这样想着,我又觉得自己实在好笑,为什么执拗地想让它记着我,认得我呢?我难道还是昨天的那片叶子吗?

沿着河走,从一段生命到另一段生命,我踏实地走过一段寂寞细碎的日子,但是我渴望走过河流,走到外面去实现自己的人生价值,不只作为一个妻子、不只作为一个母亲,而是一个社会人,那样我的生命才是一个完整的生命。沿着梦想的阶梯,在一双双温暖的手臂引领下,我终于跨过生命的河流,重又站在一条新的起跑线上。

河流的两岸年年开着相似的花朵,河流的两岸年年走着不同的人。走着走着,人就长大了,人就成熟了。应该说,我还是我自己,还是那个矜持善感的女子,但每一段生命的内容都不同,每一段生命,我都有不同的目标和梦想。

曾经的春天我有过许多梦想,关于爱情,关于诗歌,关于生命。对于人生的种种际遇,我的心满怀激情,积极向上地活着,忧伤但不颓唐。这条生命的河流,每当面对它,我就成了一个诗人,我觉得自己如同它岸边的一株清白的植物,不蔓不枝,活得坦然,活得真实,活得像我自己,不欺人不骗人,对得起自己的心灵。

走过河流,走过我自己。

说说下列词语在文中的含义。

(1)寂寞细碎:

(2)完整的生命:

解析:这是一篇托物言志的抒情散文,作者借描写走过河流的内心体验和认识,抒写自己对自我生命历程的审视和感悟,表达积极追求人生梦想、坦然真实面对生命的人生情怀。作者对自己已经走过的每一个生命历程都有过审视。“寂寞细碎的日子”和对“完整的生命”的追求就是其中一个部分。

从“寂寞细碎”与“完整的生命”所处的段落语境看,当属作者对自己初为人妻、初为人母的一段岁月的审视。从表面看,“寂寞”即为孤独,“细碎”即为细小琐碎。初为人妻和初为人母,从感情角度看,应当不会寂寞,而作为贤妻良母,整天操持家务,相夫育雏,“细碎”当属情理之中。倒是作为家庭主妇,丈夫外出,闭门在家,不闻世事,而自己又心系大千世界,寂寞极有可能由此而生。所以“寂寞细碎”隐含的意思为:作为贤妻良母,内心的孤独和操持家务的琐碎。

“完整的生命”是相对于“残缺的生命”而言的。从语境中可以看出,“只作为一个妻子”“只作为一个母亲”在作者看来是不完整的;“完整的生命”还包括成为一个“社会人”,“沿着梦想的阶梯”站在人生“一条新的起跑线上”。因此,“完整的生命”隐含的意思为:当好妻子和母亲,并走出家庭,谱写为社会做出贡献的人生。

答案:(1)作为贤妻良母,内心的孤独和操持家务的琐碎。

(2)当好妻子和母亲,并走出家庭,谱写为社会做出贡献的人生。

4.一个时期的风气经过长时期而能保持,没有根本的变动,那就是传统。传统有惰性,不肯变,而事物的演化又使得它不得不以变应变,于是产生了一个相反相成的现象。传统不肯变,因此惰性形成习惯,习惯升为规律,把常规视为当然和必然。

传统不得不变,因此规律、习惯不断地相机破例,实际上做出种种妥协,来迁就事物的演变。它把规律解释得宽,可以收容新风气,免得因对抗而动摇地位。传统愈悠久,妥协愈悠久,妥协愈多,愈不肯变,变的需要就愈迫切,不再能委曲求全,于是旧传统和新风气破裂而被它破坏。新风气的代兴也常有一个相反相成的现象。

它一方面强调自己是崭新的东西,和不相容的原有传统立异;而另一个方面要表示自己大有来头,非同小可,向古代另找一个传统作为渊源所自。例如明、清的批注家要把《水浒》《儒林外史》等白话小说和《史记》《汉书》挂钩搭线,西方十七八世纪批评家把新兴的长篇散文小说说成遥承古希腊、罗马的史诗。这类暴发户造谱牒或者野孩子认父亲的事例,在文学史上常有;它会影响创作,使作品从自然的天真转为自觉的有教养、有师承,所以不可忽视。

请用文中的词语,稍加组织,填入横线处,不超过20个字,注意前后的衔接。

文中用“暴发户造谱牒”“野孩子认父亲”作喻,来说明当时________________________的现象。

解析:本题从本质上看是揭示“暴发户造谱牒”“野孩子认父亲”的隐含义,而这个隐含义是运用比喻修辞引发的。我们首先要关注比喻所在的语境,找到题目中比喻句在文中的位置,以它们为圆心找到有关文字认真研读。

其前有明、清和西方的事例,指向的是前面的“而另一个方面要表示自己大有来头,非同小可,向古代另找一个传统作为渊源所自”;这句话又与前面的“它一方面强调自己是崭新的东西,和不相容的原有传统立异”并列,受“新风气的代兴也常有一个相反相成的现象”统领。

“这类暴发户造谱牒或者野孩子认父亲的事例”指代的就是前面的事例,“向古代另找一个传统作为渊源所自”就是它的中心句,也是符合答案的母句。但这句话缺主语,从文意知道应是“新风气”,加以组织即可。

答案:新风气向古代另找一个传统作为渊源所自

HYPERLINK

"http://www.21cnjy.com/"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

学习活动三 词义的辨析和词语的使用

词语是造句成文的基础。“夫人之立言,因字而生句,积句而成章,积章而成篇。篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也。”(刘勰《文心雕龙·章句》)词语的选择,不仅讲究用“对”,也追求用“好”;既要准确,也要生动。古人早就有“炼字”一说,这说明词语的选择不但极其重要,而且绝非易事。

词义的辨析

【活动指导】

近义实词辨析“四看”

1.看词义

角度

例词

分析

示例

词义侧重

匠心

侧重构思巧妙

这件艺术作品真是匠心独具

用心

侧重注意力集中

用心做事,就有好的回报

语气轻重

干涉

不该管硬管,过问程度重

干涉别国内政

干预

多指应该管的,程度相对轻

政府应干预出租牌照价格过高的行为

2.看词性

如,品味→动词→品味语言;品位→名词→高雅的品位

3.看色彩

角度

例词

分析

示例

感彩

熏陶

中性词,多指好的

在父母的熏陶下,他喜欢上了读书

熏染

贬义词,多指坏的

经常出入各种娱乐场所,他熏染上了赌博的恶习

语体风格

窥伺

书面语

黑暗中,敌军探子躲在墙后窥伺着我方指挥所的动静

偷看

口语

语文老师大声说:“不要偷看课本!”

4.看搭配

角度

例词

分析

示例

适用范围

词汇

较大

英语词汇

词语

较小

“高考”是个词语

使用对象

赡养

多指供养,多用于晚辈对长辈

赡养老人

抚养

指爱护并教养,多用于长辈对晚辈

抚养孩子

扶养

指养护,多用于平辈之间

扶养兄弟

搭配特点

充足

与自然界或物质方面比较具体的东西搭配

阳光充足、降水充足

充分

与比较抽象的事物搭配

条件充分、理由充分

充沛

与表示精神方面的抽象概念搭配

精力充沛、感情充沛

【任务设计】

选择恰当的选项填入括号内。

1.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

①真正的光明,绝不是永远没有黑暗的时候,只是永远不被黑暗________罢了;真正的英雄,绝不是永远没有卑下的情操,只是永远不被卑下的情操操纵罢了。

②入夜,月色溶溶,水面________,我们或坐在树下促膝畅谈,或坐在船上扣舷高歌,或立于小石桥上对月凝思。

③有一种人,他们________敦厚老实,按书本办事,工作审慎认真。乍看没什么可挑剔之处,还挺值得我们嘉许学习呢!

A.掩蔽 寥廓 品行

B.掩蔽 辽阔 品性

C.掩饰 寥廓 品性

D.掩饰 辽阔 品行

解析:选B。掩蔽:遮蔽;隐藏。掩饰:设法掩盖(真实的情况)。根据语境,此处应用“掩蔽”。寥廓:高远空旷。辽阔:广阔;宽广。此处形容“水面”,应用“辽阔”。品性:品质性格。品行:有关道德的行为。根据语境,此处应用“品性”。

2.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

①在别人眼里,杨善洲常年在外工作,夫妻俩聚少离多,按说老人应该对丈夫充满了________,可张玉珍却只记着丈夫的好。

②在中国,饮茶分为两类,其中一类是“混饮”,即根据个人的口味________,在茶中加入橘皮、桂圆、红枣等来喝。

③诺贝尔和平奖授予欧盟传达出两个讯息,价值讯息主要是赞扬欧盟国家放弃昔日成见,化仇敌为密友,相互________。

A.报怨 爱好 接纳

B.抱怨 爱好 接受

C.报怨 嗜好 接受

D.抱怨 嗜好 接纳

解析:选D。“报怨”指对所怨恨的人做出反应。“抱怨”指心中不满,数说别人不对,或埋怨。此处应该用动词“抱怨”。“嗜好”比“爱好”程度深,而且能和“口味”搭配。所以此处应该用“嗜好”。“接受”指对事物容纳而不拒绝。“接纳”指接受(个人或团体参加组织、参加活动等)。此处用“接纳”合适。

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

①7月21日,北京遭遇强降雨。京港澳高速南岗洼段遭受严重水灾。150名农民工奋不顾身,从湍急的水流中成功救援了182名被困群众。一时间,各大新闻媒体都在________他们的事迹。

②能力在掌握和运用知识的过程中形成,而具备一定的能力又能够使知识________。

③泡水车由于存在种种危害,因此被二手车市场认定为事故车。目前各二手车商都在积极应对,培训评估师,加大力度________,诚信经营,避免泡水车进入二手车市场。

A.传诵 增殖 甄别

B.传颂 增值 甄别

C.传颂 增殖 鉴别

D.传诵 增值 鉴别

解析:选B。传诵:辗转传布诵读;辗转传布称道。多用于美名或文学作品。传颂:辗转传布颂扬。多用于事迹。增值:资产或商品价值增加。增殖:增生;繁殖。甄别:审查辨别(优劣、真伪);考核鉴定(能力、品质等)。鉴别:辨别(真假好坏)。常用于对艺术作品的分辨识别。

4.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

①“法”是中国古代散文理论中一个重要的________,反映出散文这一文体从确立其独立地位到实现成熟的文体形态的过程。

②仿品是陶瓷发展史中的一种特殊产品,即后代有意________前代的作品,也叫仿古瓷。高仿瓷作为目前收藏市场上的新宠,正受到越来越多的收藏者的关注。

③第一次庭审时,原告律师向法庭所作的________,揭露了三年来原告在这起家庭暴力案件中遭受虐待的真相。

A.范畴 仿照 申诉

B.范围 仿造 申诉

C.范围 仿照 申述

D.范畴 仿造 申述

解析:选D。“范畴”和“范围”都表示界限和限制。但“范畴”用于理论、概念等抽象事物,“范围”用于具体事物。根据语境,句①应选“范畴”。“仿照”指按照已有的方法或式样去做,主要指计划、规模、方法等一整套全部模仿,对象多是抽象事物;“仿造”着重指模仿一定的样式制造,对象多是具体事物。根据句②中的“陶瓷”,应选“仿造”。“申诉”的词义比“申述”的词义范围小,它是指诉讼当事人或其他公民对已发生法律效力的判决或裁定不服时,依法向法院或检察院提出重新审理的要求;“申述”指详细说明(理由、来意等)。句③指明是“第一次庭审”,因此应该用“申述”。

5.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( )

春联是仅在春节这一特定时节张贴的对联,而对联还有其他种类,如婚联、寿联、挽联,以及为园林建筑________的楹联等。对联的撰写,往往注重其________与品位。尤其是名联佳对,文辞讲究,意蕴丰富,________起来朗朗上口,齿颊留香。对联或镌刻或书写,楷行隶篆,其中不乏艺术精品。

A.题写 内涵 吟咏

B.题签 内涵 涵泳

C.题写 蕴含 涵泳

D.题签 蕴含 吟咏

解析:选A。题写:除了书写的本义之外,更强调题写的动作和意义。“题写”有三个方面的特征区别于一般性书写:特定的作者、特定的场合、特定的事物。题签:为书籍、卷册封面题写标签。内涵:语言文字所包含的内容;人的内在涵养。蕴含:包含,动词。涵泳:深入领会。吟咏:有节奏有韵调地诵读(诗文)。

词语的使用

【技巧指导】

一、准确理解词义,把握词语的用法

老舍在《关于文学的语言问题》一文中说,有些词意思相近,“只看你把它搁在哪里最恰当、最合适就是了”。要做到“恰当”“合适”,就要仔细辨析词义,准确理解词语的意义,把握其用法。

(1)可以通过作家对原稿的修改体会用词的准确。例如:

油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁(原稿:背脊),便会拍的一声,从后窍(原稿:后身)喷出一阵(原稿:一股)烟雾。(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

分析:①原稿中的“背脊”是指躯干的一部分,部位跟胸和腹相对,范围大。“脊梁”则指脊柱,部位清晰。“按住脊梁”比“按住背脊”更准确,更易让读者了解真实的情形。

②原稿中的“后身”是身体的后半部分。“后窍”指肛门。从“后窍”里喷出烟雾显然要比“后身”形象、准确。

③原稿中的“一股”用于水流、气流、道路等。如《西游记》第一回:“直至源流之处,乃是一股瀑布飞泉。”“一阵”用于延续一段时间的动作。如《儿女英雄传》第三回:“把个老头子呕的嚷一阵,闹一阵。”此处是写斑蝥的动作,所以要用“一阵”。

(2)可以通过作家对不同词语的选择体会词义的细微差别。例如:

(孔乙己)便排出九文大钱……

他从破衣袋里摸出四文大钱……(鲁迅《孔乙己》)

分析:“排”是摆成行列的意思,表现出他摆阔气,而“摸”是用手探取、寻找的意思,是孔乙己穷困潦倒的表现。这一变化写出了孔乙己每况愈下,身残气微,已经到了死亡的边缘,科举制度不仅毒害了他的精神,还摧残了他的肉体。

(3)除了辨析词义,还要注意词语的用法,尤其是与其他词语的搭配。例如:

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。(史铁生《我与地坛》)

分析:“剥蚀”是物体表面因风化而逐渐损坏,用来写“琉璃”因年代久远而破损,很恰当。“淡褪”的是门壁上朱红的油漆,油漆经时间冲刷而变淡、褪去,搭配得当。“坍圮”指建筑物或堆起的东西倒塌,高墙因年久未修而倒塌,符合实际;“散落”指因分散而失落或流落,写“玉砌雕栏”东一根,西一根的,用“散落”比较恰当。整段文字描摹出古园经历沧桑所呈现出的破败景象,恰到好处。

二、体会词语的感彩

汉语中不少词语带有或褒或贬的感彩,即使是中性词,在具体的语境中也常带有褒贬色彩。例如:

但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。(鲁迅《拿来主义》)

分析:“染污”“孱头”“昏蛋”“废物”本身带有贬义;“徘徊”是一个中性词,在此形容“孱头”,便带上作者的主观色彩,为贬义。

在特定的语境下,词语的感彩也会发生转化,表达出更为复杂的情感。例如:

①当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

②我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

分析:①“丰富”“大度”运用反语,是对国民党统治者自我吹嘘、自欺欺人之态的有力嘲讽。②“摩登”一词的意思是“符合时宜”。“摩登”这个词因为是从英语音译过来的,所以出现在这篇讨论如何对待中西文化的杂文里就令人感到幽默风趣,同时它的存在也隐隐揶揄了那些自诩“发扬国光”且固执己见、容不得异议的人。“摩登”是针对开篇所说的只顾一味的“送去”而言的,把卖国行径说成“摩登”。“吝啬”是针对第三段的“丰富”和“大度”而言的,用以讽刺国民党政府卖国和狂妄自大的行径。

三、把握词语的语体色彩

有些词语常用于特定的语体中,带有鲜明的语体色彩。词语的语体色彩主要分为口语色彩和书面语色彩两大类。语体色彩表明,不同的词适用于社会交际的不同范围,适用于不同的文体。通常情况下,具有某种语体色彩的词语要用于相应的语体,以求得风格的协调一致。例如,“可以”“现在”“打算”等带有口语色彩的词语就不太适合用于公文中,而要用“准予”“兹”“计划”等这些带有比较庄重、严肃的书面语色彩的词语。

在交流和表达中,人们往往根据对象和内容需要,交错运用不同语体色彩的词语。

探究:同样是表现地域特色的小说,《蒲柳人家》和《溜索》在词语的选用上各有什么特点?体现出怎样的风格?

分析:《蒲柳人家》运用活泼伶俐、凝练而富有动感、充满乡土气息的口语化的语言,具有地域化特色;《溜索》用词凝练含蓄、精妙传神、比喻新奇、平中见奇、简洁明快,用古典诗的手法来写。

四、高考题中“理解词语含义”

(一)考查要点

所谓“词语的含义”,不是指一般的词典义,而是这个词语在一定的语言环境中的临时的、具体的、附加的、动态的、不同于词典义又与词典义有着某种内在联系的新的含义。

理解词语在文中的含义是阅读的基础,能在上下文语境中迅速地领悟词语的含义,是高水平阅读的一项重要标准,也是高考现代文阅读考查的一项重要内容。

考查内容主要有:①区别多义词的义项;②辨析同义词、近义词的细微差别;③把握词语的语境义;④把握代词和具有临时指代作用的词语的含义;⑤理解词语在文中的表达作用;⑥理解蕴含在词语中的作者的特殊感情;等等。

理解词语在文中的含义,一般包括三个方面的内容:一是根据上下文推断多义词在文中的含义,二是根据上下文把握词语的语境义,三是代词或非代词的指代义。

理解词语在文中的含义,要针对不同题型,各个击破。

1.理解“概念”

以准确判断概念的本质属性为基础,通过筛选文中有关的重要信息,选取有概念特征的信息组织答案。

2.理解“词语比喻义”

通过分析喻体与本体相似性入手,寻找比喻的本体。

3.理解“词语的引申义、临时义、隐含义、概括义”

通过整体阅读理解,将词语放在特定的语境中,在明确词语所在的语句的句意、所在段落的含意、所在语段前后关系的基础上理解词语。

4.理解“词语的指代义”

通过紧扣上下文的内容,分清指代内容有近距离指代,也有远距离指代。对有些指代性词语还应特别注意前后指代是否一致,范围是否统一等。

(二)五点注意

对词语的理解,一定要做到:词不离句,句不离段,段不离篇。因为文章中的任何词语都不是孤立的,它总是跟上下文及文章的主旨等紧密联系,受上下文及文章主旨的制约。必须注意以下几点:

1.联系上下文来理解词语的含义

一个词语的含义往往取决于上下文。在语境中理解词语是阅读的一个基本原则。

2.紧扣写作背景、主旨及作者的思想倾向理解词语

阅读时,如果个别语句在理解上遇到困难,不妨把它跟文章的写作背景、主旨及作者的思想倾向联系起来。

例如:吴均的《与朱元思书》是一篇优美的骈体散文。作者向对方介绍富春江沿岸的景物特点(奇山异水)。可文中又写“鸢飞戾天者,望峰息心”,要理解其中的词语,必须扣住“奇山异水”这个词,因为文中的任何语句都是为表达这个中心服务的。作者看清了官场的黑暗,想脱离现实,回归田园,因此,他认为追逐名利、权力,攀附权贵的人看到这里的奇山异水,也要打消自己的念头,这是从侧面写山的奇异。

3.理解概念之间的关系

有些词语之间看似没什么关系,但在一定的语言环境中就有联系。这也就需要我们注意,如句子中的复指关系就可以互相解释,在表示判断的“是”字句中,主语和宾语可以互相解释。

例如:“作家依各自的原则输入语言信息,就会产生各自不同的语言指纹,即风格。”这句话中“风格”和“语言指纹”可以互相解释。

4.理解指代词的含义

文章中的代词指代的范围往往极为广泛,它既替代实词、短语、句子、语段,又能替代动植物及天上地下的任何事物,还能替代复杂的概念。

5.注意词语的感彩及附加意义

语言的感彩是作者抒情成分的体现,恰当地把握作者的感彩有利于准确地理解内容。

例如:景物描写“风儿在俯临这座无名者之墓的树木之间飒飒响着,和暖的阳光在坟头嬉戏;冬天,白雪温柔地覆盖这片幽暗的土地。”这是描写托尔斯泰墓地环境的一段文字,描写自然景物的动态,反衬出墓地的宁静,突出坟墓的朴素。文字中带有作者强烈的主观抒彩。

(三)破解法宝

法宝一:前后对应法

策略:要从工整对称、成语替代的角度来提炼要点,找前后词语的对应关系,一一进行关联照应。

法宝二:代词理解法

策略:利用代词的上句来理解代词的含义。

代词的出现往往在所指代的事或人之后,也就是说代词的指代对象一般在上句或上文,因此我们在解题时,必须从上句中找,而且应当由近及远地找。如果只着眼本句,不对词语所在的语段从整体上把握,就难以弄清它所指代的对象。

法宝三:阐释句理解法

策略:借助阐释句理解非代词的指代义。

非代词的指代义与代词的指代义一样,都可以从原文中找到,所不同的是前者的寻找范围并不只限于上文。非代词的指代义,在上下文里总会有与之对应的阐释句,找到了阐释句几乎就等于找到了答案。

法宝四:主旨、意念探求法

策略:从文章主旨和作者意念探求词语的隐含义必须在具体的篇章语境中生成,而文章的主旨和作者意念就是篇章语境最重要的因素,因此,结合语境探求词语的隐含义,首先就要结合文章的主旨和作者意念探求。

文章的主旨和作者意念对文章的各个局部、句子以至词语都具有统摄作用,也赋予这些部分以统一的意义。文章中所有的段落和语言材料的意义生成,都从不同侧面受到全文主旨和作者意念的制约。

法宝五:修辞题旨情境揣摩法

策略:从修辞的题旨情境揣摩词语的隐含义。

修辞是引发隐含义的一种特殊语境因素。在运用修辞的语境中,许多语言包括词语被赋予特殊的含义。如“你是我心中的太阳,她是我心中的月亮”,这里的“太阳”和“月亮”因比喻手法的运用产生了特殊的含义——一种与自然界天体的概念意义完全不同的意义。

对修辞引发的词语隐含义的解读,必须结合题旨情境来进行。所谓“题旨”,就是作者的表达意图;所谓“情境”,就是运用修辞的语言环境。

【任务设计】

任务设计一 请同学们任意选取一篇课文,分组讨论课文在遣词造句方面的独到之处。

答:

答案:示例:《荷塘月色》:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。”一个“泻”字,描绘出了月光的宁静,对于月光,一般人使用的动词都是“洒”,但是作者在此处用的是“泻”字,表现出月光照在荷叶上的一种安静的景象。而一个“浮”字,对青雾的动态刻画得很传神,对于雾气,一般使用的动词是“飘”“散”等,作者在对青雾进行描写时,采用的动词是“浮”,雾气从下往上,渐渐浮起来,细细体会,给人一种很轻柔的感觉,也十分符合青雾的形态。再比如一个“笼”字,表达的是一种朦胧的感觉,笼罩着一层轻纱,轻纱本身就给人一种很轻柔神秘的感觉,从轻纱中看出去就是一幅朦胧的景象。作者对词语的恰当使用,是刻画情景的一种重要方式,这也是作者语言艺术的体现。

任务设计二 搜集典型的段落和语句,探究作者如何利用词语的褒贬色彩表达自己的情感态度。例如:

①“老伯伯,你翠翠长得真标致。”(《边城》)

②也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。(《藤野先生》)

这两个“标致”含义一样吗?分别表达了作者怎样的情感?

答:

答案:示例:不一样,天保大老说:“老伯伯,你翠翠长得真标致。”翠翠的“标致”首先表现在她外表的美丽上。十五六岁的翠翠娇艳美丽,是一个人见人夸、人见人爱的窈窕淑女。同时,翠翠的“美”的本质特征表现在她的内在的人性美之上。因而“标致”是天保大老对翠翠发自内心的赞美之词。

而《藤野先生》里的“标致”则是反语,用来讽刺清国留学生的丑态。

任务设计三 在小说、戏剧等文学作品中,作家常常利用词语的语体色彩,描写人物语言,塑造人物形象。由此你想到了哪些人物?具体说明。

答:

答案:示例:在小说、戏剧等文学作品中,作家常常利用具有文艺性语体色彩的语句,有生活化、个性化、口语化、地域化等特点,通过人物语言,塑造人物形象。例如,《水浒传》中鲁智深的语言直率、明快,如:“鲁提辖假意道:‘你这厮诈死,洒家再打。……回头指着郑屠户道:‘你诈死,洒家和你慢慢理会。’”写出了他疾恶如仇、侠肝义胆、粗中有细的性格。

任务设计四 阅读下面的文字,回答问题。

如果说书本凝聚着古往今来的知识积累,那么树木就压缩着一去不返的逝水流年;如果说书本是用文字承载着人类的智慧,那么树木就是用记录着地球的历史。因此,读书让我们得以了解自己,了解人生;读树让我们懂得把握现在,把握明天。所以,读树与读书一样,是大有益处的事情。

(1)在文中处填上合适的词语。

(2)就文中加点的两个词语能否互换做出判断并说明理由。

答:

解析:(1)树木记录历史的标志就是“年轮”“纹理”等。(2)加点的词语能否互换由文章的内容来决定。

答案:(1)“年轮”或“纹路”或“纹理”等。

(2)不能互换。理由:①“凝聚”与“压缩”、“承载”与“记录”相互对应;②“压缩”与“树木”“年轮”的特征相符合,“承载”与“书本”“文字”的特征相符合。

任务设计五 根据具体要求,解释词语的意思。

1.书籍是会提高人的:从野蛮到文明,从庸俗到崇高。高尔基曾这样说过:“每一本书都是一个小小的梯子,我向这上面爬着,从兽类到人类,走到更为理想的境地,到那种生活的憧憬的路上来了。”

文中“兽类”一词的含义和作用是什么?

答:

答案:(1)含义:野蛮,庸俗。(2)作用:表现从野蛮到文明,从庸俗到崇高的变化过程。

2.创造性活动主要是指对已知材料(知识)的整理、重组过程中发现事物更深层次的联系,是在对已有认识的审视和反思基础上实现的突破和创新,是实实在在的科学探索活动。因此,如果仅把创造性活动视为不循常规的思维活动,用诸如“类比法”“联结法”等方法来训练技能,那么充其量只能使儿童的想象丰富一些,思维灵活一些,并不能保证形成创造性活动的倾向和能力。

因为它与主动、能动的探索活动,与艰苦的科研劳动,与为人类造福的精神境界毫不相关,也不具备创造性活动的一般能力。相反,如果使学生沉湎于“思维的游戏”,或者沾沾自喜于自己的智力表现,那么就与创造性的培养“南辕北辙”了。

文中加点的“它”指的是什么?

答:

解析:遇到代词,要关注它的前一句,从中发现“它”与上句中“用诸如‘类比法’‘联结法’等方法来训练技能”在意思上有关联。而且从后文看,“它”是不具备创造性活动的一般能力的。

答案:“它”指“用诸如‘类比法’‘联结法’等方法来训练技能”。

3.阅读下面的文章,完成题目。

走过河流

季晓涓

每天每天,我都从一条河流上走过,一条比我的生命要长久的河流。在我没有来到这个世上时,它就已经诞生了。在我离开这个世上时,它还将继续流淌。一条河流,从一个村庄到另一个村庄,如我简约的生命,一头一个家。

每天每天,当我踏过它身上那架石桥走向外面的世界,我都无法漠视它,像无法漠视内心的欢乐与惘怅。每天每天,我都有一种冲动,想和它对话,我想写写它和从它上面走过的自己。哲人说,人不可能两次踏进同一条河流。我今天看到的它已不是昨天的它了,虽然它仍叫着那同一个名字。

逝者如斯。

但是,我仍愿意相信,这条曾润泽过我的童年的河流,这条我曾经远离、终于又回到它身边的生命的河流,依然识得我的容颜,一如从前。昨天的太阳再也照不到今天的树叶,而今天的树叶也不是昨天的那一片了。这样想着,我又觉得自己实在好笑,为什么执拗地想让它记着我,认得我呢?我难道还是昨天的那片叶子吗?

沿着河走,从一段生命到另一段生命,我踏实地走过一段寂寞细碎的日子,但是我渴望走过河流,走到外面去实现自己的人生价值,不只作为一个妻子、不只作为一个母亲,而是一个社会人,那样我的生命才是一个完整的生命。沿着梦想的阶梯,在一双双温暖的手臂引领下,我终于跨过生命的河流,重又站在一条新的起跑线上。

河流的两岸年年开着相似的花朵,河流的两岸年年走着不同的人。走着走着,人就长大了,人就成熟了。应该说,我还是我自己,还是那个矜持善感的女子,但每一段生命的内容都不同,每一段生命,我都有不同的目标和梦想。

曾经的春天我有过许多梦想,关于爱情,关于诗歌,关于生命。对于人生的种种际遇,我的心满怀激情,积极向上地活着,忧伤但不颓唐。这条生命的河流,每当面对它,我就成了一个诗人,我觉得自己如同它岸边的一株清白的植物,不蔓不枝,活得坦然,活得真实,活得像我自己,不欺人不骗人,对得起自己的心灵。

走过河流,走过我自己。

说说下列词语在文中的含义。

(1)寂寞细碎:

(2)完整的生命:

解析:这是一篇托物言志的抒情散文,作者借描写走过河流的内心体验和认识,抒写自己对自我生命历程的审视和感悟,表达积极追求人生梦想、坦然真实面对生命的人生情怀。作者对自己已经走过的每一个生命历程都有过审视。“寂寞细碎的日子”和对“完整的生命”的追求就是其中一个部分。

从“寂寞细碎”与“完整的生命”所处的段落语境看,当属作者对自己初为人妻、初为人母的一段岁月的审视。从表面看,“寂寞”即为孤独,“细碎”即为细小琐碎。初为人妻和初为人母,从感情角度看,应当不会寂寞,而作为贤妻良母,整天操持家务,相夫育雏,“细碎”当属情理之中。倒是作为家庭主妇,丈夫外出,闭门在家,不闻世事,而自己又心系大千世界,寂寞极有可能由此而生。所以“寂寞细碎”隐含的意思为:作为贤妻良母,内心的孤独和操持家务的琐碎。

“完整的生命”是相对于“残缺的生命”而言的。从语境中可以看出,“只作为一个妻子”“只作为一个母亲”在作者看来是不完整的;“完整的生命”还包括成为一个“社会人”,“沿着梦想的阶梯”站在人生“一条新的起跑线上”。因此,“完整的生命”隐含的意思为:当好妻子和母亲,并走出家庭,谱写为社会做出贡献的人生。

答案:(1)作为贤妻良母,内心的孤独和操持家务的琐碎。

(2)当好妻子和母亲,并走出家庭,谱写为社会做出贡献的人生。

4.一个时期的风气经过长时期而能保持,没有根本的变动,那就是传统。传统有惰性,不肯变,而事物的演化又使得它不得不以变应变,于是产生了一个相反相成的现象。传统不肯变,因此惰性形成习惯,习惯升为规律,把常规视为当然和必然。

传统不得不变,因此规律、习惯不断地相机破例,实际上做出种种妥协,来迁就事物的演变。它把规律解释得宽,可以收容新风气,免得因对抗而动摇地位。传统愈悠久,妥协愈悠久,妥协愈多,愈不肯变,变的需要就愈迫切,不再能委曲求全,于是旧传统和新风气破裂而被它破坏。新风气的代兴也常有一个相反相成的现象。

它一方面强调自己是崭新的东西,和不相容的原有传统立异;而另一个方面要表示自己大有来头,非同小可,向古代另找一个传统作为渊源所自。例如明、清的批注家要把《水浒》《儒林外史》等白话小说和《史记》《汉书》挂钩搭线,西方十七八世纪批评家把新兴的长篇散文小说说成遥承古希腊、罗马的史诗。这类暴发户造谱牒或者野孩子认父亲的事例,在文学史上常有;它会影响创作,使作品从自然的天真转为自觉的有教养、有师承,所以不可忽视。

请用文中的词语,稍加组织,填入横线处,不超过20个字,注意前后的衔接。

文中用“暴发户造谱牒”“野孩子认父亲”作喻,来说明当时________________________的现象。

解析:本题从本质上看是揭示“暴发户造谱牒”“野孩子认父亲”的隐含义,而这个隐含义是运用比喻修辞引发的。我们首先要关注比喻所在的语境,找到题目中比喻句在文中的位置,以它们为圆心找到有关文字认真研读。

其前有明、清和西方的事例,指向的是前面的“而另一个方面要表示自己大有来头,非同小可,向古代另找一个传统作为渊源所自”;这句话又与前面的“它一方面强调自己是崭新的东西,和不相容的原有传统立异”并列,受“新风气的代兴也常有一个相反相成的现象”统领。

“这类暴发户造谱牒或者野孩子认父亲的事例”指代的就是前面的事例,“向古代另找一个传统作为渊源所自”就是它的中心句,也是符合答案的母句。但这句话缺主语,从文意知道应是“新风气”,加以组织即可。

答案:新风气向古代另找一个传统作为渊源所自

HYPERLINK

"http://www.21cnjy.com/"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读