2020-2021学年高中历史新人教版选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(29ppt)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中历史新人教版选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(29ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-03 08:30:04 | ||

图片预览

文档简介

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

第四单元 民族关系与国家关系

秦汉时期的民族关系

壹

隋唐至两宋时期的民族关系

贰

元明清时期的民族关系

叁

中国古代的对外交往

肆

目录

秦汉时期的民族关系

壹

秦汉时期的民族关系

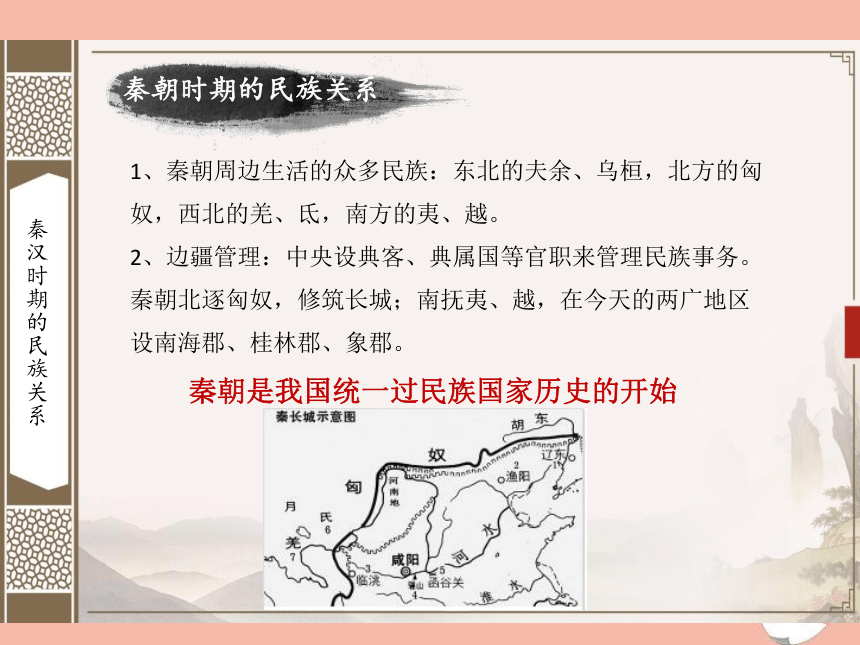

秦朝时期的民族关系

1、秦朝周边生活的众多民族:东北的夫余、乌桓,北方的匈奴,西北的羌、氐,南方的夷、越。

2、边疆管理:中央设典客、典属国等官职来管理民族事务。秦朝北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越,在今天的两广地区设南海郡、桂林郡、象郡。

秦朝是我国统一过民族国家历史的开始

秦汉时期的民族关系

汉朝时期的民族关系

1、中央设官:在中央设大鸿胪一职管理民族事务。

2、边疆管理:

(1)对北方的管理:汉初,朝廷对北方的匈奴采取和亲政策。汉武帝时期三次攻打匈奴,取得大胜。东汉初,匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化。89年,窦宪出击北匈奴,北匈奴数败之后,西迁远方。

(2)对西面的管理:在河西走廊设 “河西四郡”(武威、张掖、酒泉、敦煌),成为中原前往西域的要道。在西域设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

(3)对东北的管理:汉朝设护乌桓校尉。

3、边疆政策:汉朝政府在边疆推行屯戍政策,向北方大量移民屯田;在西域设置田官,督率戍卒屯田。

隋唐至两宋的民族关系

贰

隋唐制两宋时期的民族关系

隋唐时期的民族关系

民族事务管理机构与制度:

1、管理机构:尚书省的礼部及鸿胪寺。礼部的礼部司负责朝聘及册封各名族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜,鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

2、制度:隋朝在边疆主要推行郡县制,但以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

隋唐制两宋时期的民族关系

隋朝时期的民族关系

1、突厥:隋初,北方的突厥分裂为东西两部。东突厥接受隋朝管辖,遣使入朝;西突厥与隋朝也保持密切关系。

2、岭南:隋朝加强了对岭南地区各族的统治。开皇九年(589年),百越女首领冼夫人被册封为谯国夫人,为隋朝在岭南的统治起到了重要作用。

3、隋朝加强了与流求(今中国台湾)的接触,在大业三年(607年)和大业六年(610年)先后派朱宽、陈棱等人抵达流求。

隋唐制两宋时期的民族关系

唐朝时期的民族关系

1、民族关系:边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。唐朝政府与它们都保持着良好关系。

①东突厥归附唐朝后,唐朝声威远扬,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。

②贞观十四年(640年),文成公主入藏;景龙四年(710年),金城公主入藏;唐蕃之间还数次会盟。

③南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

隋唐制两宋时期的民族关系

唐朝时期的民族关系

2、边疆管理:唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,西北设安西、北庭大都护府,北方设安北、单于大都护府,东北设安东大都护府,南方设安南大都护府。都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

隋唐制两宋时期的民族关系

宋朝时期的民族关系

1、民族关系:与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真建立的金长期并立。

2、辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

元明清时期的民族关系

叁

元明清时期的民族关系

元朝时期的民族关系

1、背景:结束了唐末五代以来辽、宋、西夏、吐蕃、大理等政权长期并存和对峙的局面,完成了全国的统一。

2、边疆管理:

①元朝疆域辽阔,统治者一方面“行汉法”,另一方面实行了明显的差别对待政策。

②元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领总制院事,管理佛教和藏族事务,后来总制院改名宣政院。

③元朝还在东北、云南等地设行省,征发赋役。

元明清时期的民族关系

明朝时期的民族关系

1、中央机构:除礼部、鸿胪寺外,还有负责培养各种民族文字翻译人才的提督四夷馆。

2、边疆管理:

①明朝在西起嘉峪关、东到山海关一线,陆续修筑边墙,防范蒙古骑兵入境袭扰,并沿长城布置一系列军镇,号“九边”。明朝在辽东、宣府、大同等地开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

②羁縻政策:在东北,设都司、卫、所,对女真族进行管理;在西北设置赤斤蒙古、沙州、哈密等卫;在西南,设土司。羁縻卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部属,按时向朝廷进贡土物。

③明朝敕封西藏宗教领袖“法王”“国师”等称号,对藏族地区进行管辖,并通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

元明清时期的民族关系

清朝时期的民族关系

1、管理机构:设立理藩院管理边疆民族事务。

2、联姻:清朝通过满蒙联姻,加强与蒙古族的合作。

3、军事行动:通过军事斗争平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆。

4、册封管理:清朝政府分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣,管理藏区事务。

5、改土归流:在西南,清朝政府沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

中国古代的对外交往

肆

中国古代的对外交往

汉朝时期的对外交往

1、特点:对外已打通了陆、海两个通道

(1)陆路:经河西走廊、西域向中亚、西亚延伸。东汉和帝永元九年(97年),甘英奉西域都护班超之命出使大秦(罗马帝国),但仅抵达波斯湾一带。

(2)海路:从合浦郡徐闻县(今广东徐闻)出发,最远可以航行到印度南部。

(3)东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐给倭国国王“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

中国古代的对外交往

隋唐时期的民族关系

特点:政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃

1、隋唐时期与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

2、唐朝与大食国的接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区。

3、唐朝与外国之间的海路交流活跃。

4、日本向唐朝派遣唐使,每次都有留学生、学问僧随船而来,将唐朝文化带到日本。

中国古代的对外交往

宋元时期的民族关系

宋朝:

因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达,不仅恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,又开辟了由明州(今浙江宁波)到日本和朝鲜半岛的航路,以及泉州到南海的航路。

元朝:通往欧洲的海陆通道都很顺畅。

中国古代的对外交往

清朝时期的对外交往

1、1689年,中俄就双方边界订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。

2、18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,试图打开中国市场。清朝皇帝坚持认为天朝地大物博,无所不有,不需要与外界贸易。拒绝了英国使团的请求,关上了对英交往的大门。

知识总结

作者:八音魔琴

学以致用

第四单元

学以致用

1、汉武帝时期,设置河西四郡,使天山南北地区和内地连为一体的前提是( )

A.打败匈奴 B.联合突厥

C.对抗契丹 D.击退女真

A

学以致用

2、汉朝为加强对今天新疆地区的军政管辖,在当地设置( )

A.酒泉郡 B.征西将军

C.西域都护府 D.伊犁将军

C

学以致用

3、汉武帝时,细君公主居乌孙作诗曰:“吾家嫁我兮天一方,远托异国乌孙王。穹庐为室兮旃为墙,以肉为食兮酪为浆……”下列不能从诗中获取的信息是( )

A.细君公主远嫁乌孙政治联姻

B.细君公主的生活习惯与从前不同

C.细君公主远嫁异国促进了两国的经济往来

D.反映了当时西域的生产、生活情况

C

学以致用

4、在7世纪的中国,追求各种各样的外来奢侈品和奇珍异宝的风气从宫廷传播开来,广泛地流行于城市居民中。如男子头戴豹皮帽,妇女穿波斯风格的窄袖紧身服,一些贵族甚至在城市里搭起了突厥人的帐篷。这一现象( )

A.得益于开明开放的政策

B.打破了传统的华夷观念

C.不利于社会风气的改善

D.消除了民族之间的隔阂

A

学以致用

5、唐代元稹《估客乐》诗载:“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。……经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。”据此可以判断出当时( )

A.商帮活动范围广泛 B.市场不受地点限制

C.海上丝绸之路兴盛 D.民族经济往来频繁

D

学以致用

6、“史实”“史论”“史识”是构成史学的三大要素。“史实”即历史事实;“史论”即对历史事件和历史人物的评论;“史识”即是以科学的史观作指导,分析大量的史实,然后得出科学的结论。下列对“辽、宋、西夏、金等政权的并立”叙述属于“史识”的是( )

A.公元916年,阿保机称帝,建立契丹国

B.岳飞是中国古代的民族英雄

C.该时期和平交流是民族交往的主流

D.北宋先后与辽、西夏、金政权并立过

B

学以致用

7、有学者说:1793年,马戛尔尼使团的访华是中英间第一次通使。英国借为乾隆祝寿之名,出使中国,最终目的是借以打动乾隆皇帝,同意两国互派使节,开放天津等港口贸易,把中国纳入西方文明体系。但双方没有经过谈判,清政府便拒绝了英国一切的“敕书”。这一年,实际上是中国历史的重要拐点。作者的主旨是( )

A.中国早在1793年已进入近代史

B.马嘎尔尼访华酝酿了后来的侵华

C.中国丧失了主动融入世界的机会

D.英国对华战略意图并没有实现

C

第四单元 民族关系与国家关系

秦汉时期的民族关系

壹

隋唐至两宋时期的民族关系

贰

元明清时期的民族关系

叁

中国古代的对外交往

肆

目录

秦汉时期的民族关系

壹

秦汉时期的民族关系

秦朝时期的民族关系

1、秦朝周边生活的众多民族:东北的夫余、乌桓,北方的匈奴,西北的羌、氐,南方的夷、越。

2、边疆管理:中央设典客、典属国等官职来管理民族事务。秦朝北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越,在今天的两广地区设南海郡、桂林郡、象郡。

秦朝是我国统一过民族国家历史的开始

秦汉时期的民族关系

汉朝时期的民族关系

1、中央设官:在中央设大鸿胪一职管理民族事务。

2、边疆管理:

(1)对北方的管理:汉初,朝廷对北方的匈奴采取和亲政策。汉武帝时期三次攻打匈奴,取得大胜。东汉初,匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化。89年,窦宪出击北匈奴,北匈奴数败之后,西迁远方。

(2)对西面的管理:在河西走廊设 “河西四郡”(武威、张掖、酒泉、敦煌),成为中原前往西域的要道。在西域设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

(3)对东北的管理:汉朝设护乌桓校尉。

3、边疆政策:汉朝政府在边疆推行屯戍政策,向北方大量移民屯田;在西域设置田官,督率戍卒屯田。

隋唐至两宋的民族关系

贰

隋唐制两宋时期的民族关系

隋唐时期的民族关系

民族事务管理机构与制度:

1、管理机构:尚书省的礼部及鸿胪寺。礼部的礼部司负责朝聘及册封各名族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜,鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

2、制度:隋朝在边疆主要推行郡县制,但以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

隋唐制两宋时期的民族关系

隋朝时期的民族关系

1、突厥:隋初,北方的突厥分裂为东西两部。东突厥接受隋朝管辖,遣使入朝;西突厥与隋朝也保持密切关系。

2、岭南:隋朝加强了对岭南地区各族的统治。开皇九年(589年),百越女首领冼夫人被册封为谯国夫人,为隋朝在岭南的统治起到了重要作用。

3、隋朝加强了与流求(今中国台湾)的接触,在大业三年(607年)和大业六年(610年)先后派朱宽、陈棱等人抵达流求。

隋唐制两宋时期的民族关系

唐朝时期的民族关系

1、民族关系:边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。唐朝政府与它们都保持着良好关系。

①东突厥归附唐朝后,唐朝声威远扬,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。

②贞观十四年(640年),文成公主入藏;景龙四年(710年),金城公主入藏;唐蕃之间还数次会盟。

③南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

隋唐制两宋时期的民族关系

唐朝时期的民族关系

2、边疆管理:唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,西北设安西、北庭大都护府,北方设安北、单于大都护府,东北设安东大都护府,南方设安南大都护府。都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

隋唐制两宋时期的民族关系

宋朝时期的民族关系

1、民族关系:与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真建立的金长期并立。

2、辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

元明清时期的民族关系

叁

元明清时期的民族关系

元朝时期的民族关系

1、背景:结束了唐末五代以来辽、宋、西夏、吐蕃、大理等政权长期并存和对峙的局面,完成了全国的统一。

2、边疆管理:

①元朝疆域辽阔,统治者一方面“行汉法”,另一方面实行了明显的差别对待政策。

②元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领总制院事,管理佛教和藏族事务,后来总制院改名宣政院。

③元朝还在东北、云南等地设行省,征发赋役。

元明清时期的民族关系

明朝时期的民族关系

1、中央机构:除礼部、鸿胪寺外,还有负责培养各种民族文字翻译人才的提督四夷馆。

2、边疆管理:

①明朝在西起嘉峪关、东到山海关一线,陆续修筑边墙,防范蒙古骑兵入境袭扰,并沿长城布置一系列军镇,号“九边”。明朝在辽东、宣府、大同等地开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

②羁縻政策:在东北,设都司、卫、所,对女真族进行管理;在西北设置赤斤蒙古、沙州、哈密等卫;在西南,设土司。羁縻卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部属,按时向朝廷进贡土物。

③明朝敕封西藏宗教领袖“法王”“国师”等称号,对藏族地区进行管辖,并通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

元明清时期的民族关系

清朝时期的民族关系

1、管理机构:设立理藩院管理边疆民族事务。

2、联姻:清朝通过满蒙联姻,加强与蒙古族的合作。

3、军事行动:通过军事斗争平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆。

4、册封管理:清朝政府分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣,管理藏区事务。

5、改土归流:在西南,清朝政府沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

中国古代的对外交往

肆

中国古代的对外交往

汉朝时期的对外交往

1、特点:对外已打通了陆、海两个通道

(1)陆路:经河西走廊、西域向中亚、西亚延伸。东汉和帝永元九年(97年),甘英奉西域都护班超之命出使大秦(罗马帝国),但仅抵达波斯湾一带。

(2)海路:从合浦郡徐闻县(今广东徐闻)出发,最远可以航行到印度南部。

(3)东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐给倭国国王“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

中国古代的对外交往

隋唐时期的民族关系

特点:政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃

1、隋唐时期与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

2、唐朝与大食国的接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区。

3、唐朝与外国之间的海路交流活跃。

4、日本向唐朝派遣唐使,每次都有留学生、学问僧随船而来,将唐朝文化带到日本。

中国古代的对外交往

宋元时期的民族关系

宋朝:

因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达,不仅恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,又开辟了由明州(今浙江宁波)到日本和朝鲜半岛的航路,以及泉州到南海的航路。

元朝:通往欧洲的海陆通道都很顺畅。

中国古代的对外交往

清朝时期的对外交往

1、1689年,中俄就双方边界订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。

2、18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,试图打开中国市场。清朝皇帝坚持认为天朝地大物博,无所不有,不需要与外界贸易。拒绝了英国使团的请求,关上了对英交往的大门。

知识总结

作者:八音魔琴

学以致用

第四单元

学以致用

1、汉武帝时期,设置河西四郡,使天山南北地区和内地连为一体的前提是( )

A.打败匈奴 B.联合突厥

C.对抗契丹 D.击退女真

A

学以致用

2、汉朝为加强对今天新疆地区的军政管辖,在当地设置( )

A.酒泉郡 B.征西将军

C.西域都护府 D.伊犁将军

C

学以致用

3、汉武帝时,细君公主居乌孙作诗曰:“吾家嫁我兮天一方,远托异国乌孙王。穹庐为室兮旃为墙,以肉为食兮酪为浆……”下列不能从诗中获取的信息是( )

A.细君公主远嫁乌孙政治联姻

B.细君公主的生活习惯与从前不同

C.细君公主远嫁异国促进了两国的经济往来

D.反映了当时西域的生产、生活情况

C

学以致用

4、在7世纪的中国,追求各种各样的外来奢侈品和奇珍异宝的风气从宫廷传播开来,广泛地流行于城市居民中。如男子头戴豹皮帽,妇女穿波斯风格的窄袖紧身服,一些贵族甚至在城市里搭起了突厥人的帐篷。这一现象( )

A.得益于开明开放的政策

B.打破了传统的华夷观念

C.不利于社会风气的改善

D.消除了民族之间的隔阂

A

学以致用

5、唐代元稹《估客乐》诗载:“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。……经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。”据此可以判断出当时( )

A.商帮活动范围广泛 B.市场不受地点限制

C.海上丝绸之路兴盛 D.民族经济往来频繁

D

学以致用

6、“史实”“史论”“史识”是构成史学的三大要素。“史实”即历史事实;“史论”即对历史事件和历史人物的评论;“史识”即是以科学的史观作指导,分析大量的史实,然后得出科学的结论。下列对“辽、宋、西夏、金等政权的并立”叙述属于“史识”的是( )

A.公元916年,阿保机称帝,建立契丹国

B.岳飞是中国古代的民族英雄

C.该时期和平交流是民族交往的主流

D.北宋先后与辽、西夏、金政权并立过

B

学以致用

7、有学者说:1793年,马戛尔尼使团的访华是中英间第一次通使。英国借为乾隆祝寿之名,出使中国,最终目的是借以打动乾隆皇帝,同意两国互派使节,开放天津等港口贸易,把中国纳入西方文明体系。但双方没有经过谈判,清政府便拒绝了英国一切的“敕书”。这一年,实际上是中国历史的重要拐点。作者的主旨是( )

A.中国早在1793年已进入近代史

B.马嘎尔尼访华酝酿了后来的侵华

C.中国丧失了主动融入世界的机会

D.英国对华战略意图并没有实现

C

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理