七年级语文下册第五单元复习教学设计

图片预览

文档简介

七年级语文下册第五单元复习

学习目标:??

? ? ?1.借助本单元课文中的“景”“物”,体会作者从中寄寓的情感、志趣。

? ? ?2.感受本单元课文中蕴含的丰富的人生哲理,激发对自然、社会、人生的关注和思考。

? ? ?3.运用比较阅读的方法,感受作品的异同,加深对课文的理解。

导入:

? ? ? ?王国维先生曾在《人间词话》中说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”文章中描写的景物往往浸透着作者的情感,所以我们能够在山川溪流中听见回荡的心声。在花草树木间发现人生的影子,在天地苍茫中思考生命的价值,今天让我们再次走进七年级下册第五单元。在字里行间的描绘中体会作者们的情思和志趣,以及其中蕴含的哲理。

??《紫藤萝瀑布》

? ? ?1.写作背景

? ? 《紫藤萝瀑布》写于1982年,当时“文革”动乱结束不久,作者心灵的创伤尚未平复,小弟又身患绝症,不久于人世。作者内心伤痛,无以纾解,偶然于行进中看见一树盛开的紫藤萝花,由花儿的衰而又盛,联想到生命的无止境,转悲为喜,感悟到人生的美好和生命的永恒,增强了生活的勇气。

? ? 2.作者是从哪几个方面描写盛开的紫藤萝的?

? ? ?从三个方面写:

? ? ?①色:“一片辉煌的淡紫色深深浅浅的紫。紫色的大条幅上泛着点点荧光,就像迸溅的水花。

? ? ?②形:像一条瀑布从空中垂下不见其发端,也不见其终极。

? ? ?③态:仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长,在和阳光互相挑逗,彼此推着挤着。

? ? 3.课文是按什么顺序来写紫藤萝花的?

? ? ?从整体到局部。

? ? ?先写花瀑。“只见一片辉煌的淡紫色,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极。只是深深浅浅的紫,仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长。”

? ? 再写花穗:“每一穗花都是上面的盛开,下面的待放。”

? ? 最后写花朵:“每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱。”

? ? 4.面对盛开的紫藤萝花,作者的思想感情发生了怎样的变化?画出表达作者心情的语句,理出线索。

? ? 看花前:焦虑悲痛——“关于生死的疑惑,关于疾病的痛楚”。

? ? 看花时:宁静喜悦——“有的只是精神的宁静和生的喜悦”。

? ? 看花后:振奋向前——“我不觉加快了脚步”。

? ?5. 这篇散文以什么为线索?

? ? 作者感情的变化为线索。

《一棵小桃树》

1.《一棵小桃树》的线索:

明线??小桃树的经历:桃核儿埋在角落里—萌芽(嫩绿)—长到二尺来高(瘦, 黄,没人理会)——有院墙高了(猪拱,讨人嫌,被遗忘,奶奶照顾)——开花(弱小, 遭大雨,花零落,挣扎)— 高高的一枝上保留着一个欲绽的花苞。

暗线??“我”的经历:“我”出生在偏僻落后的山村,从小有梦想——离家出山,进城读书,感到自己渺小,但想干一番事业——长大成人后,方知人世复杂,社会复杂,感到自己太幼稚、太天真了,遭受种种磨难——像小桃树一样,“我”心里“到底还有一朵花呢”,对理想对幸福的追求更加坚定了。

明线、暗线两条线索交织时,小桃树和“我”建立了联系,小桃树就是另一个“我”,托物言志显得自然、感人。

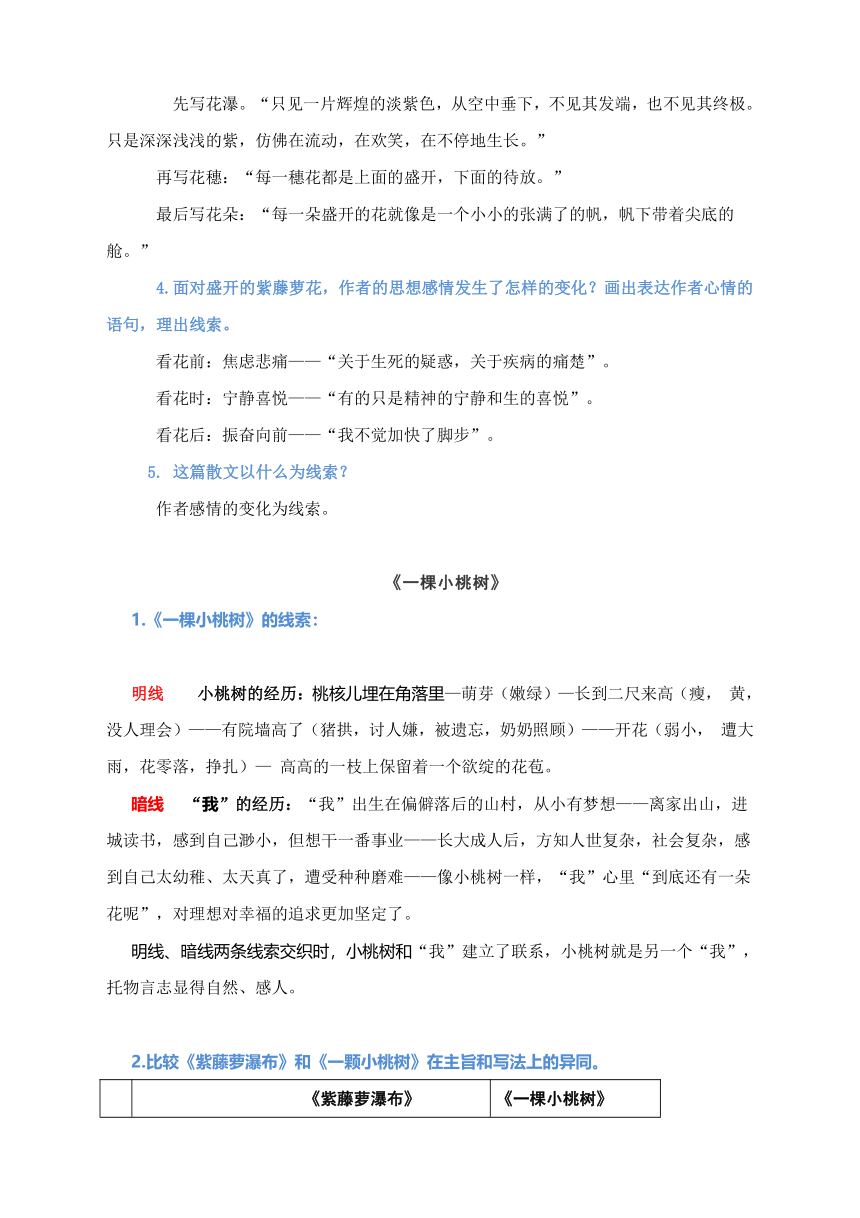

2.比较《紫藤萝瀑布》和《一颗小桃树》在主旨和写法上的异同。

? ? ? ? ? ? ?《紫藤萝瀑布》

《一棵小桃树》

相同点

①都运用了托物言志的写作手法,借助某一物象,抒发了自己的情志、理想;②都运用了插叙手法,丰富了文章内容,展现作者生发情感的原因、情感变化的轨迹。

不同点

情志不同

花和人都会遇到各种各样的不幸,但是不幸终究是有限的,暂时的,而生命的长河是无止境的,我们不能被昨天的不幸压垮,应该以饱满的生命力和乐观积极的态度。投身到生命的长河中,实现人生的价值。

面对生活的困苦和磨难,要顽强的斗争,不懈的追求。

构思不同

? ?

?

由赞美眼前的藤萝花,到回想旧日的藤萝花,在比较中表现时代影响和社会变迁。

?

小桃树的成长过程和“我”的人生经历,一明一暗两条线索来展示事物发展的过程。

? ???《??外国诗二首》

? ? ?1.比较《假如生活欺骗了你》和《未选择的路》在写法上的异同。

? ??《假如生活欺骗了你》运用直抒胸臆的写法,没有什么具体的形象。诗人以劝告的口吻、和缓的语气鼓励人们相信生活,相信未来;第二人称增加亲切感,有丰富的人情味和哲理意味。

? ?《未选择的路》运用了象征手法,写了许多具体的形象(如树林、路、荒草、落叶等)来诠释哲理。通过描写人们熟悉又带有神秘色彩的自然场景,向人们阐释人生哲理,展示作者对人生、对社会的探索。

? ? 2. 两首诗歌的主题。

? ?《假如生活欺骗了你》强调一种积极向上的人生态度,反对悲观消极的人生态度;从另外一个角度说,人生的体验应该是丰富多样、积极乐观的,各种体验都是一笔宝贵的人生财富,都有助于把握人生。

? ?《未选择的路》这首诗揭示了人生的一个根本问题——选择。当一种选择成为现实,人们必然会放弃另外一条路,而且只能走下去,不能返回选择的起点。这就是人生无法解决的困境。

? ??《古代诗歌五首》

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

《登幽州台歌》

? ? ? 本诗写于武则天时期,陈子昂是武攸宜的部下。武攸宜缺乏将略,征讨契丹却军事失利,陈子昂屡次进言,不仅不被采纳,还被贬为军曹,在极度苦闷、忧愤的情况下,陈子昂登上燕昭王为招贤纳士而建的幽州台,登楼远眺,凭今吊古,抒发了自己生不逢时、怀才不遇、壮志难酬,报国无门的愁苦之情。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? 《望岳》

? ? ?杜甫二十四岁科举落第后,游历齐、赵,见到了泰山,写下了的诗。

? ??1.诗题叫《望岳》,诗中句句都写“望”字。请任选一联说一说诗人望到了哪些景象?

? ? ?首联:望到了泰山绵延不绝、树木葱郁的景象。(这是远望)

? ? ?颔联:望到了泰山既神奇秀丽又巍峨高大的景象。(这是近望)

? ? ?颈联:望到了云涌云翻的壮阔景象和鸟儿归巢的傍晚景象。(这是细望)

? ? ?尾联:会当凌绝顶,一览众山小。(这是希望)

? ?2.请从修辞的角度赏析“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

? ?“造化钟神秀”运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了大自然对泰山情有独钟,把神奇和秀丽集中于泰山,突出了泰山之美。

? ?“阴阳割昏晓”运用了夸张和比喻的修辞手法。把泰山比作一把硕大无比的刀,将山南山北的阳光切断,形成两种不同的自然景观,突出了泰山的高大。

? ?3.尾联蕴含了怎样的人生哲理?

? ? 不怕困难,勇攀高峰,就一定能获得更大胜利。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

《登飞来峰》

? ? 《登飞来峰》这首诗中实施变法前的王安石,借登上飞来峰,身在千寻塔的最高层,不畏惧浮云把视线遮住的景象,表达了自己变法革新的政治理想和远大抱负。

? ? 1.“不畏浮云遮望眼”中的“浮云”有何含义?

? ? ?一语双关。①指漂浮的云;②比喻朝廷中的保守势力,象征了眼前的困难挫折。

? ? 2.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”蕴含着什么样的哲理?

? ? ?只有站得高看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

??《游山西村》

? ? ? 陆游,因极力推动北伐,被罢官。诗人回归故里后,内心郁闷,对照官场的伪诈,他更感受到乡间生活的淳朴。但他并未丧失信心,深信总有一天会重新为国出力。这种心境与游境相吻合,于是两相交汇,产生了流传千古的《游山西村》。

? ??1.请用优美的语言描绘“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

? ? 诗人在清脆可掬的山峦间漫步,清碧的山泉在曲折溪流中汩汩穿行,草木愈发浓密,蜿蜒的山路愈发难认。正在迷茫之际,突然看见前面花明柳暗,几间农家茅舍,隐现于花木扶疏之间,诗人更觉豁然开朗。

? ? ?2.请从修辞角度赏析“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。”

? ? 运用对偶的修辞手法,写热闹的乡俗民事,既表现出诗人对古老淳朴的民俗的赞美,也表达了诗人对田园生活的喜爱之情。

? ?3.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”所蕴含的哲理。

? ? 当人生陷入某种困境时,如果不放弃希望,继续努力,锲而不舍地继续前进,往往会豁然开朗,发现一片新天地。

? ? ? ? ? ? ? ? ??

? 《<己亥杂诗>其五》

? ?《<己亥杂诗>其五》写于1839年(鸦片战争爆发的前一年),这年龚自珍辞官南归,途中写了315首七绝,题为《己亥杂诗》。

? ? 1. 从运用修辞方法的角度,赏析“落红不是无情物,化作春泥更护花”。

? ? 这两句运用比喻的修辞手法,以落花自喻。飘落的花瓣并不是无情之物,而是化作春泥培育出更多的新花。表达了作者虽然脱离官场,仍然关心着国家的命运,不忘报国之志。

? ? 2. 这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?

? ? ①不畏挫折的顽强奋斗精神;②为国奉献精神。

??同学们,今天这节课我们跟随着古今中外的名家,一起复习了不少寄托作者情思与志趣,蕴含丰富意蕴的名篇佳作。课外请大家阅读宗璞的《丁香结》、《燕园树寻》、《好一朵木槿花》;也可以行动起来,自主立意、自拟题目,尝试着写一篇借景抒情或托物言志的作文,以求加深对托物言志手法的理解。

学习目标:??

? ? ?1.借助本单元课文中的“景”“物”,体会作者从中寄寓的情感、志趣。

? ? ?2.感受本单元课文中蕴含的丰富的人生哲理,激发对自然、社会、人生的关注和思考。

? ? ?3.运用比较阅读的方法,感受作品的异同,加深对课文的理解。

导入:

? ? ? ?王国维先生曾在《人间词话》中说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”文章中描写的景物往往浸透着作者的情感,所以我们能够在山川溪流中听见回荡的心声。在花草树木间发现人生的影子,在天地苍茫中思考生命的价值,今天让我们再次走进七年级下册第五单元。在字里行间的描绘中体会作者们的情思和志趣,以及其中蕴含的哲理。

??《紫藤萝瀑布》

? ? ?1.写作背景

? ? 《紫藤萝瀑布》写于1982年,当时“文革”动乱结束不久,作者心灵的创伤尚未平复,小弟又身患绝症,不久于人世。作者内心伤痛,无以纾解,偶然于行进中看见一树盛开的紫藤萝花,由花儿的衰而又盛,联想到生命的无止境,转悲为喜,感悟到人生的美好和生命的永恒,增强了生活的勇气。

? ? 2.作者是从哪几个方面描写盛开的紫藤萝的?

? ? ?从三个方面写:

? ? ?①色:“一片辉煌的淡紫色深深浅浅的紫。紫色的大条幅上泛着点点荧光,就像迸溅的水花。

? ? ?②形:像一条瀑布从空中垂下不见其发端,也不见其终极。

? ? ?③态:仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长,在和阳光互相挑逗,彼此推着挤着。

? ? 3.课文是按什么顺序来写紫藤萝花的?

? ? ?从整体到局部。

? ? ?先写花瀑。“只见一片辉煌的淡紫色,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极。只是深深浅浅的紫,仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长。”

? ? 再写花穗:“每一穗花都是上面的盛开,下面的待放。”

? ? 最后写花朵:“每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱。”

? ? 4.面对盛开的紫藤萝花,作者的思想感情发生了怎样的变化?画出表达作者心情的语句,理出线索。

? ? 看花前:焦虑悲痛——“关于生死的疑惑,关于疾病的痛楚”。

? ? 看花时:宁静喜悦——“有的只是精神的宁静和生的喜悦”。

? ? 看花后:振奋向前——“我不觉加快了脚步”。

? ?5. 这篇散文以什么为线索?

? ? 作者感情的变化为线索。

《一棵小桃树》

1.《一棵小桃树》的线索:

明线??小桃树的经历:桃核儿埋在角落里—萌芽(嫩绿)—长到二尺来高(瘦, 黄,没人理会)——有院墙高了(猪拱,讨人嫌,被遗忘,奶奶照顾)——开花(弱小, 遭大雨,花零落,挣扎)— 高高的一枝上保留着一个欲绽的花苞。

暗线??“我”的经历:“我”出生在偏僻落后的山村,从小有梦想——离家出山,进城读书,感到自己渺小,但想干一番事业——长大成人后,方知人世复杂,社会复杂,感到自己太幼稚、太天真了,遭受种种磨难——像小桃树一样,“我”心里“到底还有一朵花呢”,对理想对幸福的追求更加坚定了。

明线、暗线两条线索交织时,小桃树和“我”建立了联系,小桃树就是另一个“我”,托物言志显得自然、感人。

2.比较《紫藤萝瀑布》和《一颗小桃树》在主旨和写法上的异同。

? ? ? ? ? ? ?《紫藤萝瀑布》

《一棵小桃树》

相同点

①都运用了托物言志的写作手法,借助某一物象,抒发了自己的情志、理想;②都运用了插叙手法,丰富了文章内容,展现作者生发情感的原因、情感变化的轨迹。

不同点

情志不同

花和人都会遇到各种各样的不幸,但是不幸终究是有限的,暂时的,而生命的长河是无止境的,我们不能被昨天的不幸压垮,应该以饱满的生命力和乐观积极的态度。投身到生命的长河中,实现人生的价值。

面对生活的困苦和磨难,要顽强的斗争,不懈的追求。

构思不同

? ?

?

由赞美眼前的藤萝花,到回想旧日的藤萝花,在比较中表现时代影响和社会变迁。

?

小桃树的成长过程和“我”的人生经历,一明一暗两条线索来展示事物发展的过程。

? ???《??外国诗二首》

? ? ?1.比较《假如生活欺骗了你》和《未选择的路》在写法上的异同。

? ??《假如生活欺骗了你》运用直抒胸臆的写法,没有什么具体的形象。诗人以劝告的口吻、和缓的语气鼓励人们相信生活,相信未来;第二人称增加亲切感,有丰富的人情味和哲理意味。

? ?《未选择的路》运用了象征手法,写了许多具体的形象(如树林、路、荒草、落叶等)来诠释哲理。通过描写人们熟悉又带有神秘色彩的自然场景,向人们阐释人生哲理,展示作者对人生、对社会的探索。

? ? 2. 两首诗歌的主题。

? ?《假如生活欺骗了你》强调一种积极向上的人生态度,反对悲观消极的人生态度;从另外一个角度说,人生的体验应该是丰富多样、积极乐观的,各种体验都是一笔宝贵的人生财富,都有助于把握人生。

? ?《未选择的路》这首诗揭示了人生的一个根本问题——选择。当一种选择成为现实,人们必然会放弃另外一条路,而且只能走下去,不能返回选择的起点。这就是人生无法解决的困境。

? ??《古代诗歌五首》

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

《登幽州台歌》

? ? ? 本诗写于武则天时期,陈子昂是武攸宜的部下。武攸宜缺乏将略,征讨契丹却军事失利,陈子昂屡次进言,不仅不被采纳,还被贬为军曹,在极度苦闷、忧愤的情况下,陈子昂登上燕昭王为招贤纳士而建的幽州台,登楼远眺,凭今吊古,抒发了自己生不逢时、怀才不遇、壮志难酬,报国无门的愁苦之情。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? 《望岳》

? ? ?杜甫二十四岁科举落第后,游历齐、赵,见到了泰山,写下了的诗。

? ??1.诗题叫《望岳》,诗中句句都写“望”字。请任选一联说一说诗人望到了哪些景象?

? ? ?首联:望到了泰山绵延不绝、树木葱郁的景象。(这是远望)

? ? ?颔联:望到了泰山既神奇秀丽又巍峨高大的景象。(这是近望)

? ? ?颈联:望到了云涌云翻的壮阔景象和鸟儿归巢的傍晚景象。(这是细望)

? ? ?尾联:会当凌绝顶,一览众山小。(这是希望)

? ?2.请从修辞的角度赏析“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

? ?“造化钟神秀”运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了大自然对泰山情有独钟,把神奇和秀丽集中于泰山,突出了泰山之美。

? ?“阴阳割昏晓”运用了夸张和比喻的修辞手法。把泰山比作一把硕大无比的刀,将山南山北的阳光切断,形成两种不同的自然景观,突出了泰山的高大。

? ?3.尾联蕴含了怎样的人生哲理?

? ? 不怕困难,勇攀高峰,就一定能获得更大胜利。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

《登飞来峰》

? ? 《登飞来峰》这首诗中实施变法前的王安石,借登上飞来峰,身在千寻塔的最高层,不畏惧浮云把视线遮住的景象,表达了自己变法革新的政治理想和远大抱负。

? ? 1.“不畏浮云遮望眼”中的“浮云”有何含义?

? ? ?一语双关。①指漂浮的云;②比喻朝廷中的保守势力,象征了眼前的困难挫折。

? ? 2.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”蕴含着什么样的哲理?

? ? ?只有站得高看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

??《游山西村》

? ? ? 陆游,因极力推动北伐,被罢官。诗人回归故里后,内心郁闷,对照官场的伪诈,他更感受到乡间生活的淳朴。但他并未丧失信心,深信总有一天会重新为国出力。这种心境与游境相吻合,于是两相交汇,产生了流传千古的《游山西村》。

? ??1.请用优美的语言描绘“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

? ? 诗人在清脆可掬的山峦间漫步,清碧的山泉在曲折溪流中汩汩穿行,草木愈发浓密,蜿蜒的山路愈发难认。正在迷茫之际,突然看见前面花明柳暗,几间农家茅舍,隐现于花木扶疏之间,诗人更觉豁然开朗。

? ? ?2.请从修辞角度赏析“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。”

? ? 运用对偶的修辞手法,写热闹的乡俗民事,既表现出诗人对古老淳朴的民俗的赞美,也表达了诗人对田园生活的喜爱之情。

? ?3.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”所蕴含的哲理。

? ? 当人生陷入某种困境时,如果不放弃希望,继续努力,锲而不舍地继续前进,往往会豁然开朗,发现一片新天地。

? ? ? ? ? ? ? ? ??

? 《<己亥杂诗>其五》

? ?《<己亥杂诗>其五》写于1839年(鸦片战争爆发的前一年),这年龚自珍辞官南归,途中写了315首七绝,题为《己亥杂诗》。

? ? 1. 从运用修辞方法的角度,赏析“落红不是无情物,化作春泥更护花”。

? ? 这两句运用比喻的修辞手法,以落花自喻。飘落的花瓣并不是无情之物,而是化作春泥培育出更多的新花。表达了作者虽然脱离官场,仍然关心着国家的命运,不忘报国之志。

? ? 2. 这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?

? ? ①不畏挫折的顽强奋斗精神;②为国奉献精神。

??同学们,今天这节课我们跟随着古今中外的名家,一起复习了不少寄托作者情思与志趣,蕴含丰富意蕴的名篇佳作。课外请大家阅读宗璞的《丁香结》、《燕园树寻》、《好一朵木槿花》;也可以行动起来,自主立意、自拟题目,尝试着写一篇借景抒情或托物言志的作文,以求加深对托物言志手法的理解。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读