7《开国大典》知识点详解及练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 7《开国大典》知识点详解及练习(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 181.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-03 20:10:25 | ||

图片预览

文档简介

六年级上课文知识点详解

1096010274320

开国大典

(一)开卷有益

1.课文简介

《开国大典》是原新华社副社长李普创作的一篇记叙文。这篇文章记叙了开国大典的盛况。文章先写开国大典前,天安门广场的情况,交待了举行大典的时间、地点、参与人员和人数,然后写广场的布置和群众队伍的场面;接着作者按毛主席宣布“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了”、五星红旗升起、宣读公告的顺序介绍了开国大典的全过程;接着作者写了阅兵式的盛况;最后作者写了群众游行的盛况和大典结束后的情况。

2.课文主旨

本文记叙了1949年10月1日首都北京举行开国大典的盛况,表达了中国人民对中华人民共和国的诞生无比自豪、激动的心情,展现了中华人民共和国的缔造者们特别是毛泽东的领袖风采。

(二)知人论世

李普(1918年8月~2010年11月8日),出生于湖南湘乡(今属涟源);抗战爆发后投入抗日救亡运动,1938年3月加入中国共产党;历任中共长沙县嵩北区委书记、《新华日报》记者、新华社鄂豫皖野战分社社长、中原总分社采访部主任等;解放战争期间,跟随刘邓大军千里跃进大别山;中华人民共和国成立后,先后任新华社总社采访部副主任、特派记者、记者组副组长,中宣部宣传处副处长、中南局办公厅副主任,政策研究室主任、广东省委宣传部副部长。1973年回新华社工作,历任北京分社社长,核心小组成员、党组成员、副社长。代表作品有《开国大典》《我们的民主传统》《开国前后的信息》等。

(三)手不释卷

开国大典

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在首都北京举行典礼。参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队、总数达三十万人。观礼台上还有外宾。

会场在天安门广场。广场呈丁字形。丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。丁字形的一竖向南直伸到中华门。在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照规定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。中央人民政府主席、副主席、各位委员就位。乐队奏起了中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》。正是这战斗的声音,曾经鼓舞中国人民为新中国的诞生而奋斗。接着,毛泽东主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!”

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

接着,升国旗。毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗徐徐上升,三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声。

毛主席宣读公告完毕,阅兵式开始。中国人民解放军朱德总司令任检阅司令员,聂荣臻将军任阅兵总指挥,朱总司令和聂将军同乘汽车,先检阅部队,然后朱总司令回到主席台,宣读中国人民解放军总部的命令。受检阅的部队就由聂将军率领,在《中国人民解放军进行曲》的乐曲声中,由东往西,缓缓进场。

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师、野炮、山炮、榴弹炮、火箭炮,各式各样的炮,都排成了一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马、“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全部以相等的距离和相同的速度经过主席台前。当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和流动。

阅兵式完毕,已经是傍晚的时候。天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。群众游行一在这时候开始。游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走过正对天安门的白石桥前,一举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

晚上九点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

(四)跬步千里

1.我会写

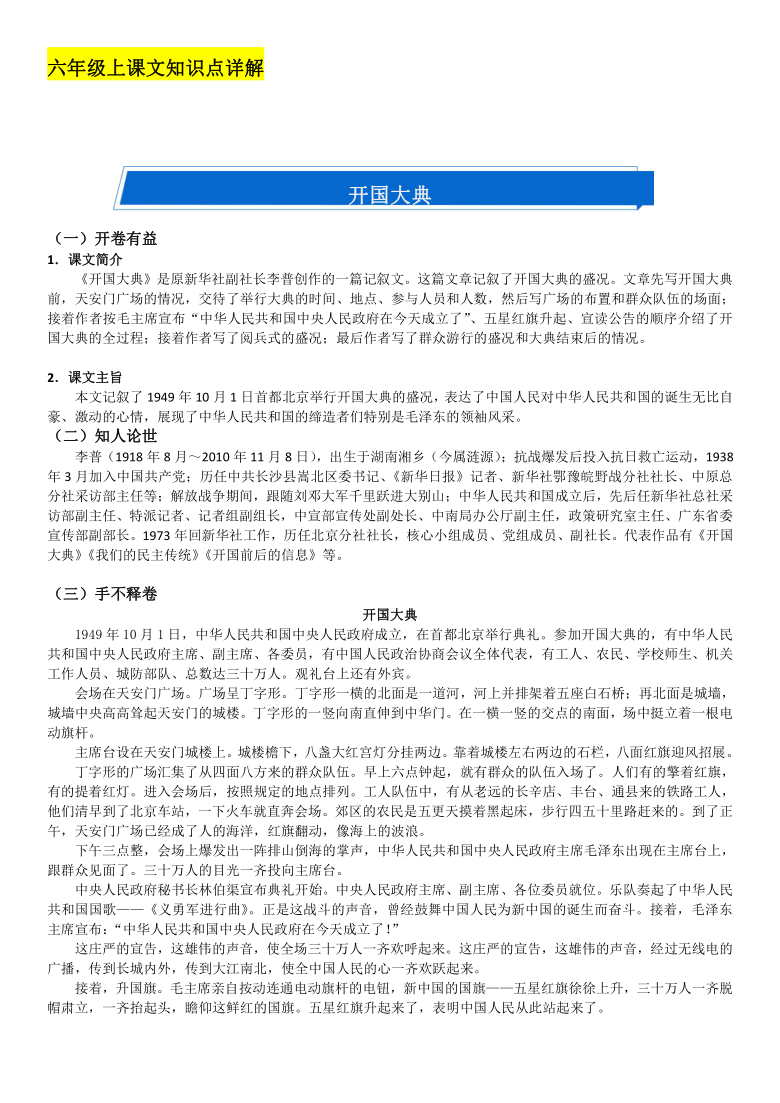

zhǎn

Z

皿

笔画:横/横/斜钩/撇/点/竖/横折/竖/竖/横

字义:①量词,用于灯;②小杯子。

组词:①八盏、数盏、一盏灯 ②酒盏

造句:天安门城楼上挂着八盏大红灯笼。

巧记:盘子剩一半,水浅一半。(字谜)

积累:三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?(李清照)

字源:

小篆

隶书

盏

共10画

上下

造字:形声字

辨字:盛(盛大)

盆(脸盆)

lán

L

木

笔画:横/竖/撇/点/点/撇/横/横/横

字义:①遮拦的东西;②养家畜的圈;③表格中分项的格子。

组词:①木栏、栏杆 ②牛栏 ③备注栏

造句:小桥的石栏上刻着漂亮的花纹。

巧记:木兰花。(拆字)

积累:怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。(岳飞)

字源:

小篆

隶书

栏

共9画

左右

造字:形声字

辨字:拦(拦挡)

烂(灿烂)

huì

H

氵

笔画:点/点/提/横/竖折

字义:①聚合;②汇聚在一起的东西;③河流汇合在一起。

组词:①汇集、汇聚、汇报 ②词汇 ③汇成巨流

造句:人们汇集在广场上等着观看升旗仪式。

巧记:水边空山转。(字谜)

积累:众水汇山麓,平湖天宇宽。(唐仲友)

字源:

小篆

隶书

汇

共5画

左右

造字:形声字

辨字:江(长江)

沤(沤肥)

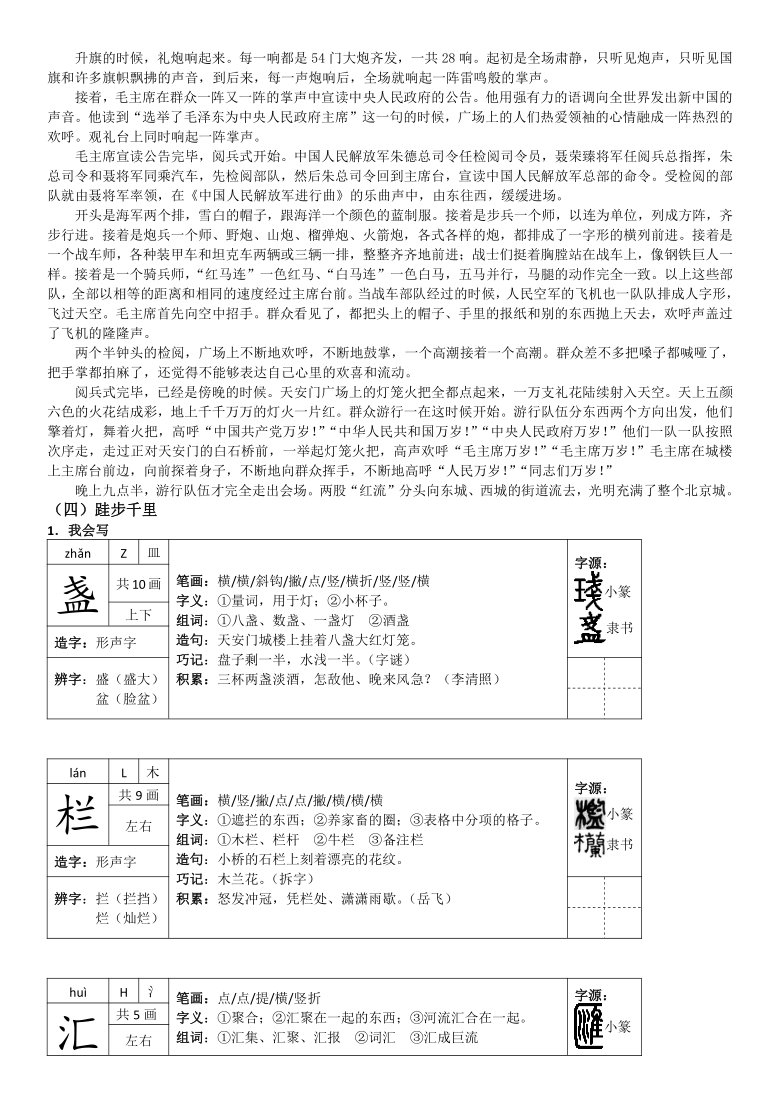

bào

B

火

笔画:点/撇/撇/点/竖/横折/横/横/横/竖/竖/横/撇/捺/竖钩/点/提/撇/点

字义:①突然发生;②猛然破裂;③烹饪方法之一。

组词:①爆发、爆冷门 ②爆炸 ③爆炒

造句:表演结束后,观众席爆发出雷鸣般的掌声。

积累:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。(王安石)

字源:

小篆

隶书

爆

共19画

左右

造字:形声字

辨字:瀑(瀑布)

曝(曝光)

xuān

X

宀

笔画:点/点/横撇/横/竖/横折/横/横/横

字义:①发表,公开说出;②疏通。

组词:①宣布、宣传、照本宣科 ②宣泄

造句:老师宣布完活动规则后,我们立即行动起来。

巧记:家中住两天。(字谜)

积累:但恨功名薄,竹帛无所宣。(陆机)

字源:

小篆

隶书

宣

共9画

上下

造字:形声字

辨字:宜(适宜)

喧(喧哗)

zhì

Z

巾

笔画:竖/横折钩/竖/竖/横折/横/撇/点

字义:旗子

组词:旗帜、独树一帜

造句:校园里鲜红的旗帜迎风飘扬。

巧记:织毛巾不用线。(字谜)

积累:汉家旌帜满阴山,不遣胡儿匹马还。(戴叔伦)

字源:

小篆

隶书

帜

共8画

左右

造字:形声字

辨字:炽(炽热)

织(纺织)

yuè

Y

门

笔画:点/竖/横折钩/点/撇/竖/横折/横/撇/竖弯钩

字义:①看,察看;②经历,经过。

组词:①阅兵、检阅、阅览 ②阅历

造句:今年国庆节,首都举行了盛大的阅兵仪式。

巧记:八哥守门。(字谜)

积累:将军阅兵青塞下,鸣鼓逢逢促猎围。(张籍)

字源:

小篆

隶书

阅

共10画

半包围

造字:形声字

辨字:间(时间)

闷(闷热)

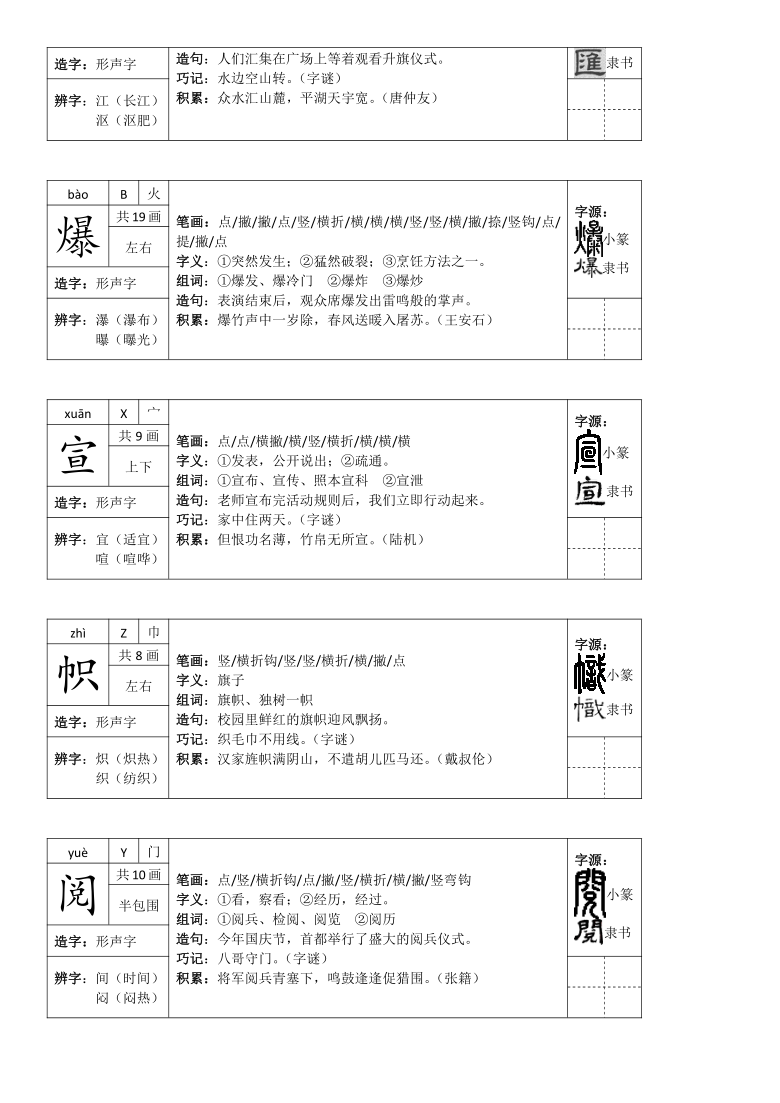

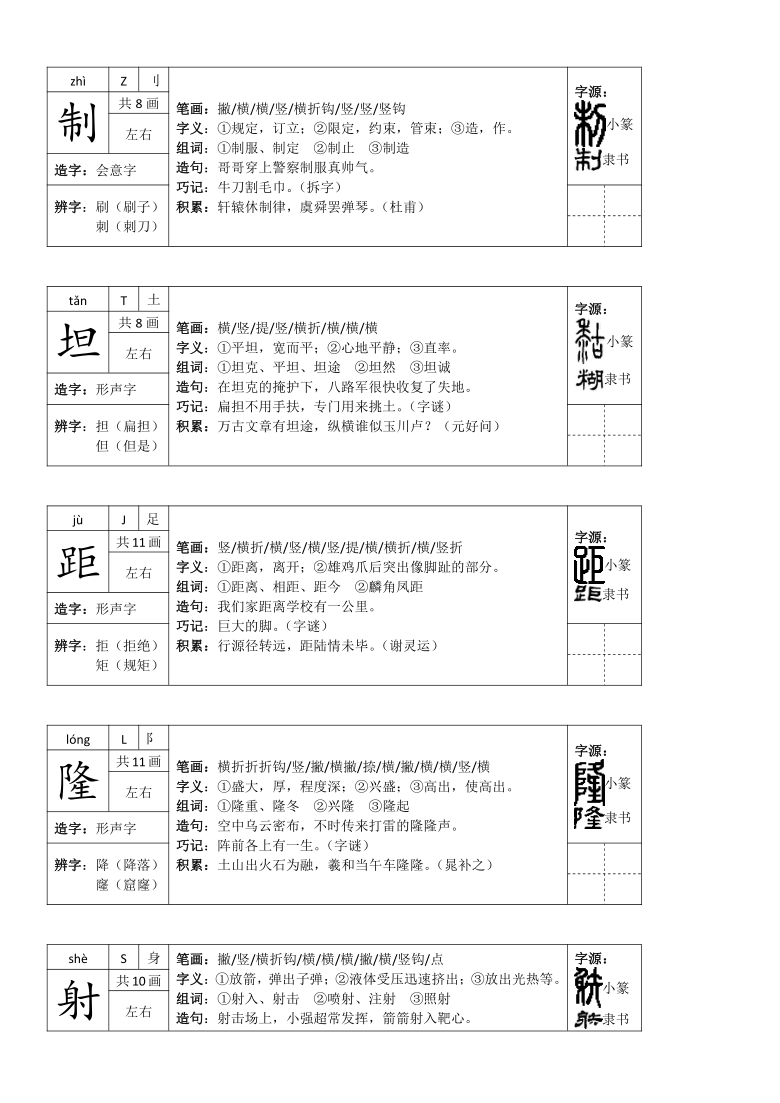

zhì

Z

刂

笔画:撇/横/横/竖/横折钩/竖/竖/竖钩

字义:①规定,订立;②限定,约束,管束;③造,作。

组词:①制服、制定 ②制止 ③制造

造句:哥哥穿上警察制服真帅气。

巧记:牛刀割毛巾。(拆字)

积累:轩辕休制律,虞舜罢弹琴。(杜甫)

字源:

小篆

隶书

制

共8画

左右

造字:会意字

辨字:刷(刷子)

刺(刺刀)

tǎn

T

土

笔画:横/竖/提/竖/横折/横/横/横

字义:①平坦,宽而平;②心地平静;③直率。

组词:①坦克、平坦、坦途 ②坦然 ③坦诚

造句:在坦克的掩护下,八路军很快收复了失地。

巧记:扁担不用手扶,专门用来挑土。(字谜)

积累:万古文章有坦途,纵横谁似玉川卢?(元好问)

字源:

小篆

隶书

坦

共8画

左右

造字:形声字

辨字:担(扁担)

但(但是)

jù

J

足

笔画:竖/横折/横/竖/横/竖/提/横/横折/横/竖折

字义:①距离,离开;②雄鸡爪后突出像脚趾的部分。

组词:①距离、相距、距今 ②麟角凤距

造句:我们家距离学校有一公里。

巧记:巨大的脚。(字谜)

积累:行源径转远,距陆情未毕。(谢灵运)

字源:

小篆

隶书

距

共11画

左右

造字:形声字

辨字:拒(拒绝)

矩(规矩)

lóng

L

阝

笔画:横折折折钩/竖/撇/横撇/捺/横/撇/横/横/竖/横

字义:①盛大,厚,程度深;②兴盛;③高出,使高出。

组词:①隆重、隆冬 ②兴隆 ③隆起

造句:空中乌云密布,不时传来打雷的隆隆声。

巧记:阵前各上有一生。(字谜)

积累:土山出火石为融,羲和当午车隆隆。(晁补之)

字源:

小篆

隶书

隆

共11画

左右

造字:形声字

辨字:降(降落)

窿(窟窿)

shè

S

身

笔画:撇/竖/横折钩/横/横/横/撇/横/竖钩/点

字义:①放箭,弹出子弹;②液体受压迅速挤出;③放出光热等。

组词:①射入、射击 ②喷射、注射 ③照射

造句:射击场上,小强超常发挥,箭箭射入靶心。

巧记:身体一寸长。(拆字)

积累:一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。(毛泽东)

字源:

小篆

隶书

射

共10画

左右

造字:会意字

辨字:躯(身躯)

村(村庄)

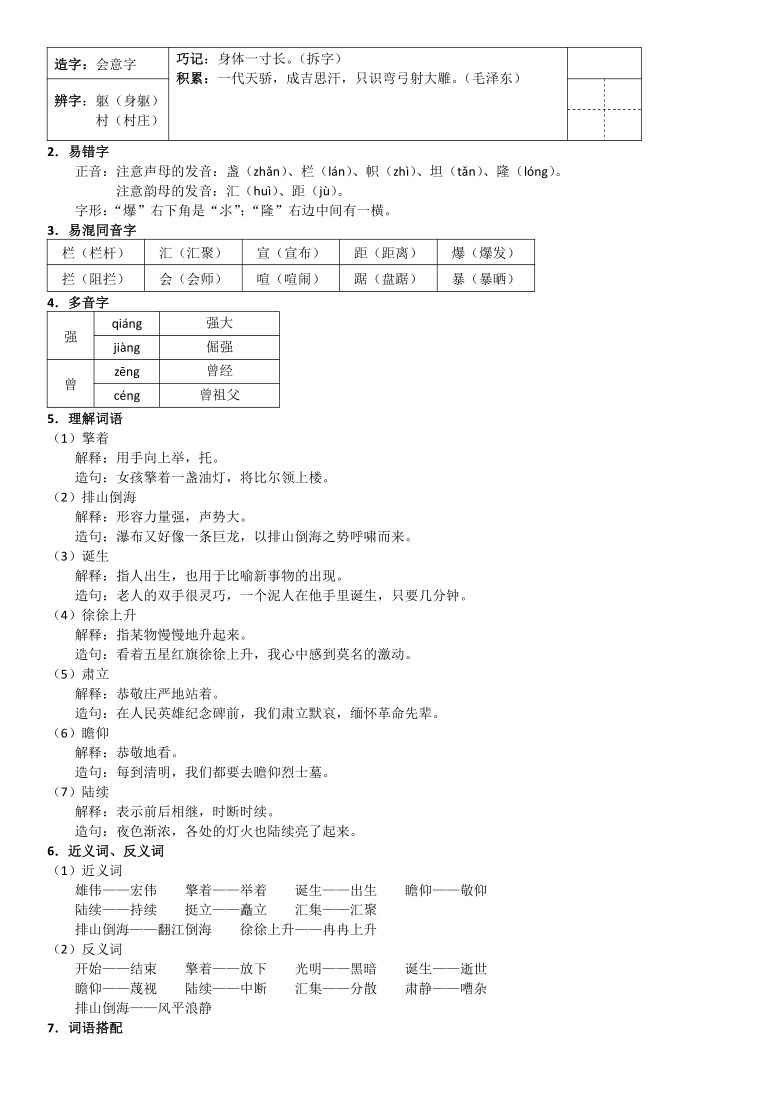

2.易错字

正音:注意声母的发音:盏(zhǎn)、栏(lán)、帜(zhì)、坦(tǎn)、隆(lóng)。

注意韵母的发音:汇(huì)、距(jù)。

字形:“爆”右下角是“氺”;“隆”右边中间有一横。

3.易混同音字

栏(栏杆)

汇(汇聚)

宣(宣布)

距(距离)

爆(爆发)

拦(阻拦)

会(会师)

喧(喧闹)

踞(盘踞)

暴(暴晒)

4.多音字

强

qiáng

强大

jiàng

倔强

曾

zēng

曾经

céng

曾祖父

5.理解词语

(1)擎着

解释:用手向上举,托。

造句:女孩擎着一盏油灯,将比尔领上楼。

(2)排山倒海

解释:形容力量强,声势大。

造句:瀑布又好像一条巨龙,以排山倒海之势呼啸而来。

(3)诞生

解释:指人出生,也用于比喻新事物的出现。

造句:老人的双手很灵巧,一个泥人在他手里诞生,只要几分钟。

(4)徐徐上升

解释:指某物慢慢地升起来。

造句:看着五星红旗徐徐上升,我心中感到莫名的激动。

(5)肃立

解释:恭敬庄严地站着。

造句:在人民英雄纪念碑前,我们肃立默哀,缅怀革命先辈。

(6)瞻仰

解释:恭敬地看。

造句:每到清明,我们都要去瞻仰烈士墓。

(7)陆续

解释:表示前后相继,时断时续。

造句:夜色渐浓,各处的灯火也陆续亮了起来。

6.近义词、反义词

(1)近义词

雄伟——宏伟 擎着——举着 诞生——出生 瞻仰——敬仰

陆续——持续 挺立——矗立 汇集——汇聚

排山倒海——翻江倒海 徐徐上升——冉冉上升

(2)反义词

开始——结束 擎着——放下 光明——黑暗 诞生——逝世

瞻仰——蔑视 陆续——中断 汇集——分散 肃静——嘈杂

排山倒海——风平浪静

7.词语搭配

(庄严)的宣告 (雪白)的帽子 (雄伟)的声音 (鲜红)的国旗

(雷鸣般)的掌声 (强有力)的语调 (旗帜飘拂)的声音 (排山倒海)的掌声

(各式各样)的炮 (五颜六色)的火花 (千千万万)的灯火

8.词语积累

含有近义词的四字词语:四面八方 各式各样 五颜六色 志同道合 道听途说

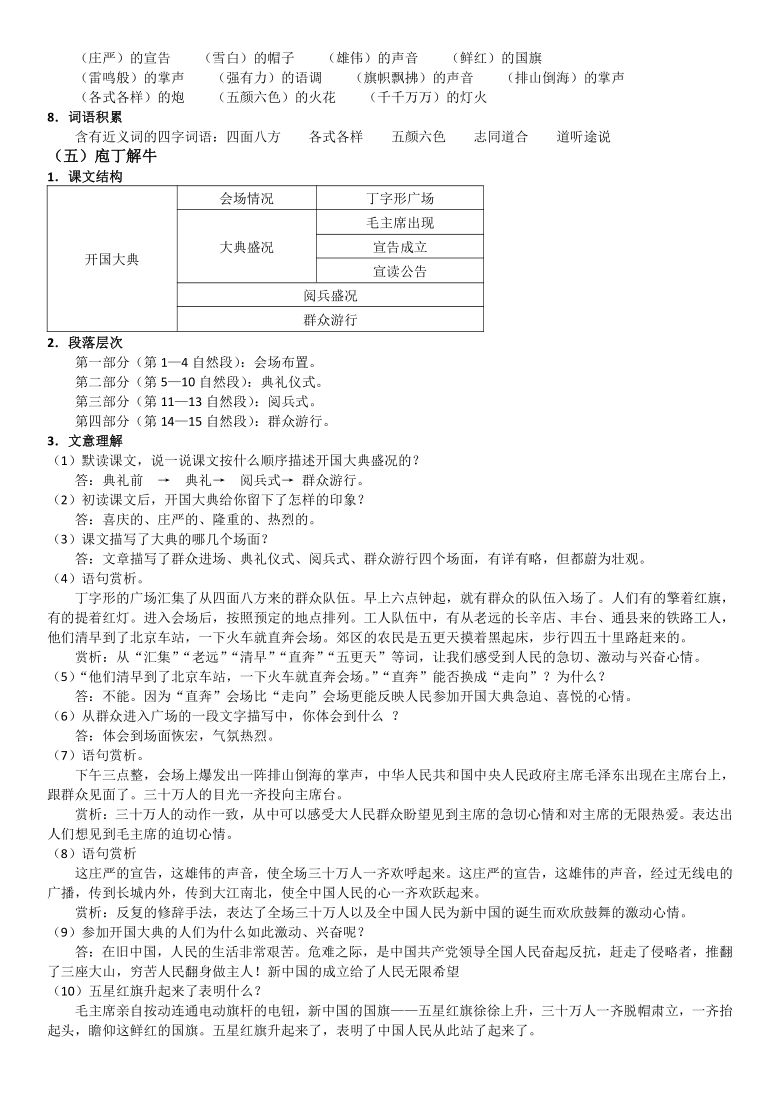

(五)庖丁解牛

1.课文结构

开国大典

会场情况

丁字形广场

大典盛况

毛主席出现

宣告成立

宣读公告

阅兵盛况

群众游行

2.段落层次

第一部分(第1—4自然段):会场布置。

第二部分(第5—10自然段):典礼仪式。

第三部分(第11—13自然段):阅兵式。

第四部分(第14—15自然段):群众游行。

3.文意理解

(1)默读课文,说一说课文按什么顺序描述开国大典盛况的?

答:典礼前 → 典礼→ 阅兵式→ 群众游行。

(2)初读课文后,开国大典给你留下了怎样的印象?

答:喜庆的、庄严的、隆重的、热烈的。

(3)课文描写了大典的哪几个场面?

答:文章描写了群众进场、典礼仪式、阅兵式、群众游行四个场面,有详有略,但都蔚为壮观。

(4)语句赏析。

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。

赏析:从“汇集”“老远”“清早”“直奔”“五更天”等词,让我们感受到人民的急切、激动与兴奋心情。

(5)“他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。”“直奔”能否换成“走向”?为什么?

答:不能。因为“直奔”会场比“走向”会场更能反映人民参加开国大典急迫、喜悦的心情。

(6)从群众进入广场的一段文字描写中,你体会到什么 ?

答:体会到场面恢宏,气氛热烈。

(7)语句赏析。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

赏析:三十万人的动作一致,从中可以感受大人民群众盼望见到主席的急切心情和对主席的无限热爱。表达出人们想见到毛主席的迫切心情。

(8)语句赏析

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

赏析:反复的修辞手法,表达了全场三十万人以及全中国人民为新中国的诞生而欢欣鼓舞的激动心情。

(9)参加开国大典的人们为什么如此激动、兴奋呢?

答:在旧中国,人民的生活非常艰苦。危难之际,是中国共产党领导全国人民奋起反抗,赶走了侵略者,推翻了三座大山,穷苦人民翻身做主人!新中国的成立给了人民无限希望

(10)五星红旗升起来了表明什么?

毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗徐徐上升,三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明了中国人民从此站了起来了。

答:①表明人民解放了,翻身做主人了;②表明了中国人民从此站了起来了;③表明了中国人民从此屹立在世界东方。

(11)“升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响。起初是全场肃静,只听见炮声和乐曲声,只听见国旗和其他许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。”为什么是二十八响?

答:二十八响代表着中国共产党从1921年成立至1949年共有二十八周年。

(12)读描写阅兵式的部分,说说课文是怎样描写这个场面的。

答:这一段堪称场面描写的经典。点面结合,相互映衬。按照各方阵行进的顺序,先“点”后“面” 雄伟壮观。

(13)语句赏析:战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。

赏析:把战士比作钢铁巨人,生动形象写出了战士们的刚强不屈,表达了对人民军队的赞美和为人民军队感到自豪的感情。

(14)语句赏析:

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

赏析:“两个半钟头,欢呼,鼓掌”对比“还觉得不能够表达”,突出了人民群众因为有了自己强大的军队而无比兴奋、激动、自豪。

(15)语句赏析:

天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

赏析:生动地衬托了人们仍旧沉浸在开国大典的喜悦气氛中,表现了人民当家做主人的无比幸福的心情。

(16)晚上九点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

①“两股洪流”指什么?这样比喻写出了什么?

答:用“红流”来比喻游行的队伍,形象地说明了游行的声势浩大,场面的壮观。

②“光明”指什么?象征什么?

答:“光明”:①指光亮,火把照亮了北京城。②还象征着人民解放了,摆脱了黑暗社会的统治,中国的前途一片光明。

二、日积月累

(一)铭记历史

1840年,英国发动侵略中国的鸦片战争,用大炮轰开中国的大门。随后,西方列强接踵而来,发动了一系列侵华战争。

第二次鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争等,给中国人带来深重灾难。然而,面对强敌,中国人民从来没有屈服过。他们英勇反抗外来侵略,积极探索复兴道路。

太平天国运动、辛亥革命、五四爱国运动和中国共产党的诞生、抗日战争、解放战争,一浪高过一浪。在反对外来侵略的过程中,经历抗争、失败、在抗争的多次反复。

中国人民终于赢得了抗日战争的伟大胜利;在反对国内外反动派的斗争中,取得了新民主主义革命的胜利。这样,近代中国人民反抗侵略压迫、追求民族独立的愿望终于实现了。

(二)小练笔

用点面结合的方法描写一个场面。可以是游戏、开学典礼、一次活动等,既要抓住场景,又要凸显会场人物特点。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

示例:为了庆祝新年的到来,我校举行了一场别开生面的拔河比赛。只听裁判员吹了一声口哨,比赛就开始了。第一场是预赛,我们班对五(3)班。同学们很紧张,一直担心再次输掉,啦啦队早就喊上了:“五(2)班,加油!”加油声此起彼伏,像海浪一般阵阵涌来。我们班参赛的同学个个斗志昂扬,一鼓作气,一下子就把五(3)班拉过了中线。(YH!)我们班同学为这场预赛取得胜利而欢呼。

开国大典

例题1、 读拼音写词语。

例题2、 比一比,再组词。

悦( ) 栏( ) 距( )

阅( ) 拦( ) 拒( )

织( ) 坦( ) 爆( )

帜( ) 担( ) 瀑( )

例题3、 将下列句子按先后顺序排列。

( )乐队奏《义勇军进行曲》。

( )升国旗,鸣礼炮。

( )毛泽东主席出现在主席台上跟群众见面了。

( )中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。

( )毛主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”

例题4、 课文按照顺序讲了哪四个动人的场面?

________________________________________________________

例题5、 阅读下面一段文字,回答问题。

毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗――五星红旗徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响。起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声。

(1)这三个自然段按( )顺序,写了( )和( )两个程序。

(2)“新中国第一面国旗――五星红旗徐徐上升。”这句话中的破折号的作用是( )。

A.用于行文中解释说明的部分

B.用于话题突然转变

C.用于声音延长的拟声词后面

D.用于事项列举分承的名项之前。

(3)“中国人民从此站起来了。”这一句中的“站起来”是什么意思?

________________________________________________________

随练1、 用“√”给划线字选择正确的读音。

旗杆(gān gǎn) 擎着(jìng qíng)

聂荣臻(liè niè) 直奔(bēn bèn)

外宾(bīn bīng ) 电钮(liǔ niǔ)

隆隆声(lōng lóng) 诞生(dàn yán)

随练2、 词语搭配,连线题。

随练3、 根据课文内容填空,再排序。

课文按照_____________的顺序叙述,着重描写了开国大典的五个场面:①________________;②升国旗;③_____________________;④__________________;⑤群众游行。

随练4、 选择对句中词语的正确理解。(填序号)

(1)“他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。”句中的“直奔”表达了( )。

A.人们强烈的感情

B.人们参加开国大典的急切心情

(2)“三十万人的目光一齐投向主席台。”句中的“一齐”说明了( )。

A.人们对领袖的热爱,对新中国的热爱

B.人们的自觉性很高

随练5、 在横线上填合适的词语,变成比喻句。

(1)每一声炮响后,全场就响起一阵________的掌声。

(2)战士们挺着胸膛站在战车上,像________一样。

(3)天安门广场已经成了________,红旗翻动,像________。

(4)游行队伍像________分头向东城、西城的街道流去。

随练6、 阅读课文片段,完成练习。

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

阅兵式完毕,已经是傍晚的时候。天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。群众游行就在这时候开始,游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走过正对天安门的白石桥前,就举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

(1)这两段话分别描写的是________和________时的场景。

(2)品读下列句子,说说你体会到了什么?

①群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

这个句子写的是群众在_____________时的表现,我从中体会到________________________。

②天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

这种场面描写衬托了_______________________喜悦气氛中,从侧面表现了中国人民当家做主的_____________的心情。

随练7、 阅读短文,回答问题。

天安门前看升旗

①这回去北京,猛然间就想到当年第一次进京的情景。离天安门老远就在张望,一颗激荡的心几乎就要从心坎里跳出来:那真是如梦似幻的年龄呀!

②北京来得多了,故宫、西山去过,八达岭去过,早已没有当年的兴致,忽然想到天安门的升旗仪式,可不可以去看看呢?这真是个不错的主意,起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉。原以为广场上人不会太多,未料此时竟已有千人之众,令我吃惊。

③国旗班战士过来了,一如电视上那潇洒的英姿,只是这真人实景,远胜了电视的朦胧。人群起了一阵骚动,站在后面的焦急得直跳,有个新潮的女孩竟然坐上了男友的肩头。

④国旗班战士英武、矫健,这三十几位战士组成的方阵威风凛凛,让每一位观众都赞叹不已。五星红旗在擎旗人手中划过一道优美的曲线,然后在国歌声里徐徐上升。

⑤庄严的国歌在广场上空回荡,那一刻,我心头猛地一热,像又回到青春的年华。国歌令我激动起来,久已沉寂的心里起了波涛,仰望直上蓝天的红旗,让人觉得自豪,更让人感到一种责任。作为一名普通公民,相对伟大的国家固然渺小,但“________”啊!

⑥国旗班的战士远去了,消失在金水桥那边的红墙里。人群却久久不散,像是还沉浸在国歌的旋律里。升旗仪式虽然只短短的几分钟,可哪一位观众不曾走过长长的心路?

(1)第⑤自然段横线上应填入的诗句是( )。

A.我劝天公重抖擞

B.位卑未敢忘忧国

C.留取丹心照汗青

D.苟利国家生死以

(2)在文中用“________”画出人们在天安门广场观看升旗过程的句子,用“~~~”画出描写升旗场面的句子。

从这些场面描写,我们可以感受到:

_______________________________________________________________

(3)文章的结尾说:“升旗仪式虽然只短短的几分钟,可哪一位观众不曾走过长长的心路”这句话是什么意思?

_______________________________________________________________

拓展

1、 下列划线字注音不正确的一项是( )。

A.栏杆(lán) 汇合(huì)

B.爆发(bào) 宣传(xuān)

C.阅读(yuè) 旗帜(zhì)

D.平坦(dǎn) 距离(jù)

2、 选字填空。

________服 大禹________水

政________ 一国两________

抗________ 相________不远

________离 严词________绝

3、 词语的理解与运用。

“瞻仰”是指________地看,请用表示“看”的词语填空。

张老师走进教室,向四周( )了一遍,听组长汇报作业( )的情况后,开始上课,他先让我们快速( )了一遍课文,接着让我们( )了与课文相关的一段视频,帮助我们理解课文。

4、 阅读下文,回答问题

毛泽东亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国第一面国旗——五星红旗徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。起初是全场________,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

接着,毛泽东在群众一阵又一阵的掌声中________中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,三十万人热爱领袖的心情融成一阵________的欢呼。

(1)文段选自______________。

(2)从下面各组词语中选择一个恰当的填入文中的横线上。

A________肃静 寂静 安静

B________宣告 宣布 宣读

C________热情 热烈 热心

(3)这三个自然段按________顺序,写了________和________两个程序。

(4)“新中国第一面国旗——五星红旗徐徐上升。”这句话中的破折号的作用是( )

A.用于行文中解释说明的部分

B.用于话题突然转变

C.用于声音延长的拟声词后面

D.用于事项列举分承的名项之前。

5、 阅读短文,回答问题。

我爱家乡的秋夜

家乡的秋夜素雅、幽静。我对家乡的秋夜有一种眷恋之情,我爱家乡的秋夜。

家乡的秋夜像一幅美丽的水墨画。柔和的月光下,一望无际的田野是碧绿的翡翠,水稻的叶子挑起一粒粒的秋露,远远望去,好像珍珠撒在翡翠上,绿得逗你的眼,亮得闪你的目。

月光慢慢地从浓密的竹林里一丝一缕地透过来,撒在细密的竹叶上,撒在亭亭玉立的竹茎上,撒在浓黑的小草上。叶的碎影、枝的碎影、茎的碎影,重叠错落,把竹的绿映照得深浅明暗,美丽极了。

柿子园里的景色更是迷人。走进柿子园,枝繁叶茂的柿子树上,挂满了沉甸甸的柿子。黄澄澄的柿子,晶莹透明,令人垂涎欲滴。

家乡的秋夜像一首美妙的交响曲。瑶寨的小伙子、大姑娘能歌善舞,每当夜幕降临,他们就会载歌载舞,用山歌来表达对生活的赞美,用舞蹈道出丰收的喜悦。田野里的小艺术家们也不甘示弱:蝈蝈们欢快地哼着小夜曲;蛤蟆用粗大的喉咙在弹奏大提琴;青蛙似男高音唱着那粗犷嘹亮的歌儿;蟋蟀们更是尽情地伴奏,构成了一首绝伦无比的交响曲。这声音在空旷的山野间回荡,如春蚕的咀嚼声,似清风拂过杨柳,又似草原上的野马在奔驰……

夜深了,人们睡了,大山睡了,湖也睡了,只有风儿还在神采奕奕地守护着。风儿把湖面吹醒,在月光的朗照下,湖面闪动着片片银光。柳儿也不甘示弱地飞舞着,梳理着自己的秀发。在这深夜里,偶尔传来几声汽车喇叭声,那是家乡的经济命脉在流动。那响彻夜空的鸡鸣声,划破了黑夜的幕布,预示着黎明即将到来,美好的一天又开始了。

(1)在横线上填上恰当的修饰词语。

________的月光 ________的翡翠 ________的交响曲

________的山野 ________的柿子 ________的水墨画

(2)根据下列解释,从文中找出相对应的词语。

①不愿意显得比别人差。________

②馋得口水都快要流下来。形容非常馋或眼红。________

③指边唱歌,边跳舞。形容尽情欢乐。________

④谁一眼望不到边。形容十分辽阔。________

(3)按要求从文中摘抄句子。(各一句)

比喻句:_________________________________

拟人句:_________________________________

排比句:_________________________________

(4)缩写下面的句子。

柔和的月光下,一望无际的田野是碧绿的翡翠。

________________________________________________

(5)作者说:“家乡的秋夜像一首美妙的交响曲”请简要说说这首交响曲是由哪些曲声构成的?

________________________________________________

(6)作者在文中表达了一种什么样的感情?

________________________________________________

答案解析

开国大典

例题1、

【答案】 栏杆;汇集;爆炸;旗帜;阅兵;制服

【解析】 暂无解析

例题2、

【答案】 暂无答案

【解析】 暂无解析

例题3、

【答案】 暂无答案

【解析】 暂无解析

例题4、

【答案】 入场;典礼;阅兵;游行

【解析】 暂无解析

例题5、

【答案】 (1)时间;升国旗;宣读公告

(2)A

(3)再也不受三座大山的压迫,当家做主的意思。

【解析】 暂无解析

随练1、

【答案】 gān;qíng;niè;bèn;bīn;niǔ;lóng;dàn

【解析】 暂无解析

随练2、

【答案】 热烈的欢呼;热情的态度;热闹的市场;宣传好事;宣读公告;宣告成立

【解析】 暂无解析

随练3、

【答案】 开国大典进行;毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府成立;宣读中央人民政府公告;阅兵式的盛况

【解析】 暂无解析

随练4、

【答案】 (1)B

(2)A

【解析】 暂无解析

随练5、

【答案】 (1)雷鸣般

(2)钢铁巨人

(3)人的海洋;海上的波浪

(4)两股“红流”

【解析】 暂无解析

随练6、

【答案】 (1)阅兵式;群众游行

(2)①观看阅兵式;人们对新中国成立无比喜悦和激动的心情

②人们仍旧沉浸在开国大典的;无比幸福

【解析】 暂无解析

随练7、

【答案】 (1)B

(2)人群起了一阵骚动……肩头。

国旗班战士英武……徐徐上升。

人们看升旗时的激动心情和对祖国的热爱

(3)升旗的仪式时间虽短,但观众却心潮澎湃,心里想了很多。

【解析】 暂无解析

拓展

1、

【答案】 D

【解析】 暂无解析

2、

【答案】 制;治;治;制;拒;距;距;拒

【解析】 暂无解析

3、

【答案】 恭敬;环视;检查;浏览;观看

【解析】 暂无解析

4、

【答案】 (1)《开国大典》

(2)肃静;宣读;热烈

(3)时间;奏国歌;毛主席

(4)A

【解析】 本题综合考查了课文内容的理解、近义词语的辨析、标点符号的用法等相关知识,结合题目要求进行填写。

5、

【答案】 (1)柔和;碧绿;绝无伦比;空旷;沉甸甸;美丽

(2)不甘示弱;垂涎欲滴;载歌载舞;一望无际

(3)比喻句:家乡的秋夜像一幅美丽的水墨画。

拟人句:田野里的小艺术家们也不甘示弱:蝈蝈们欢快地哼着小夜曲;蛤蟆用粗大的喉咙在弹奏大提琴;青蛙似男高音唱着那粗犷嘹亮的歌儿;蟋蟀们更是尽情地伴奏,构成了一首绝伦无比的交响曲。

排比句:田野里的小艺术家们也不甘示弱:蝈蝈们欢快地哼着小夜曲;蛤蟆用粗大的喉咙在弹奏大提琴;青蛙似男高音唱着那粗犷嘹亮的歌儿;蟋蟀们更是尽情地伴奏,构成了一首绝伦无比的交响曲。

(4)田野是翡翠。

(5)瑶寨的小伙子、大姑娘能歌善舞,每当夜幕降临,他们就会载歌载舞,用山歌来表达对生活的赞美,用舞蹈道出丰收的喜悦。田野里的小艺术家们也不甘示弱:蝈蝈们欢快地哼着小夜曲;蛤蟆用粗大的喉咙在弹奏大提琴;青蛙似男高音唱着那粗犷嘹亮的歌儿;蟋蟀们更是尽情地伴奏,构成了一首绝伦无比的交响曲。

(6)表达了作者对家乡的秋夜的一种喜爱和赞美之情。

【解析】 (1)本题主要考查学生准确运用修饰语的能力,在于平时对词语的积累和对课文的掌握。这道题从结构上看是“形容词(或限制词)+的+名词”横线上应填名词,应注意搭配合理。比如:柔和的月光、碧绿的翡翠、绝无伦比的交响曲、空旷的山野、沉甸甸的柿子、美丽的水墨画。

(2)此题是根据意思写出相应的成语。这就要求学生在学习课文的过程中熟练掌握成语。①不愿意显得比别人差。——不甘示弱。②馋得口水都快要流下来。形容非常馋或眼红。——垂涎欲滴。③指边唱歌,边跳舞。形容尽情欢乐。——载歌载舞。④谁一眼望不到边。形容十分辽阔。——一望无际。

(3)(4)考查比喻、拟人、排比修辞方法。比喻句:就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。拟人句:是把物当作人来写,赋予物以人的言行或思想感情,用描写人的词来描写物。作用是使具体事物人格化,语言生动形象。排比是一种常见的修辞手法,通常是三个或三个以上结构相同或相似、内容相关的短语或句子排列在一起,用来加强句子语气。

(5)考查对课文的理解。此题只要带着问题细读课文就能从文中找到答案。

(6)这是一道有关作者观点态度的探究题,解答本题,应根据对课文内容的感知与理解,从文本中找到能表现作者观点的语句,然后分析作答。

1096010274320

开国大典

(一)开卷有益

1.课文简介

《开国大典》是原新华社副社长李普创作的一篇记叙文。这篇文章记叙了开国大典的盛况。文章先写开国大典前,天安门广场的情况,交待了举行大典的时间、地点、参与人员和人数,然后写广场的布置和群众队伍的场面;接着作者按毛主席宣布“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了”、五星红旗升起、宣读公告的顺序介绍了开国大典的全过程;接着作者写了阅兵式的盛况;最后作者写了群众游行的盛况和大典结束后的情况。

2.课文主旨

本文记叙了1949年10月1日首都北京举行开国大典的盛况,表达了中国人民对中华人民共和国的诞生无比自豪、激动的心情,展现了中华人民共和国的缔造者们特别是毛泽东的领袖风采。

(二)知人论世

李普(1918年8月~2010年11月8日),出生于湖南湘乡(今属涟源);抗战爆发后投入抗日救亡运动,1938年3月加入中国共产党;历任中共长沙县嵩北区委书记、《新华日报》记者、新华社鄂豫皖野战分社社长、中原总分社采访部主任等;解放战争期间,跟随刘邓大军千里跃进大别山;中华人民共和国成立后,先后任新华社总社采访部副主任、特派记者、记者组副组长,中宣部宣传处副处长、中南局办公厅副主任,政策研究室主任、广东省委宣传部副部长。1973年回新华社工作,历任北京分社社长,核心小组成员、党组成员、副社长。代表作品有《开国大典》《我们的民主传统》《开国前后的信息》等。

(三)手不释卷

开国大典

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在首都北京举行典礼。参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队、总数达三十万人。观礼台上还有外宾。

会场在天安门广场。广场呈丁字形。丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。丁字形的一竖向南直伸到中华门。在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照规定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。中央人民政府主席、副主席、各位委员就位。乐队奏起了中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》。正是这战斗的声音,曾经鼓舞中国人民为新中国的诞生而奋斗。接着,毛泽东主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!”

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

接着,升国旗。毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗徐徐上升,三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声。

毛主席宣读公告完毕,阅兵式开始。中国人民解放军朱德总司令任检阅司令员,聂荣臻将军任阅兵总指挥,朱总司令和聂将军同乘汽车,先检阅部队,然后朱总司令回到主席台,宣读中国人民解放军总部的命令。受检阅的部队就由聂将军率领,在《中国人民解放军进行曲》的乐曲声中,由东往西,缓缓进场。

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师、野炮、山炮、榴弹炮、火箭炮,各式各样的炮,都排成了一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马、“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全部以相等的距离和相同的速度经过主席台前。当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和流动。

阅兵式完毕,已经是傍晚的时候。天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。群众游行一在这时候开始。游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走过正对天安门的白石桥前,一举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

晚上九点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

(四)跬步千里

1.我会写

zhǎn

Z

皿

笔画:横/横/斜钩/撇/点/竖/横折/竖/竖/横

字义:①量词,用于灯;②小杯子。

组词:①八盏、数盏、一盏灯 ②酒盏

造句:天安门城楼上挂着八盏大红灯笼。

巧记:盘子剩一半,水浅一半。(字谜)

积累:三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?(李清照)

字源:

小篆

隶书

盏

共10画

上下

造字:形声字

辨字:盛(盛大)

盆(脸盆)

lán

L

木

笔画:横/竖/撇/点/点/撇/横/横/横

字义:①遮拦的东西;②养家畜的圈;③表格中分项的格子。

组词:①木栏、栏杆 ②牛栏 ③备注栏

造句:小桥的石栏上刻着漂亮的花纹。

巧记:木兰花。(拆字)

积累:怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。(岳飞)

字源:

小篆

隶书

栏

共9画

左右

造字:形声字

辨字:拦(拦挡)

烂(灿烂)

huì

H

氵

笔画:点/点/提/横/竖折

字义:①聚合;②汇聚在一起的东西;③河流汇合在一起。

组词:①汇集、汇聚、汇报 ②词汇 ③汇成巨流

造句:人们汇集在广场上等着观看升旗仪式。

巧记:水边空山转。(字谜)

积累:众水汇山麓,平湖天宇宽。(唐仲友)

字源:

小篆

隶书

汇

共5画

左右

造字:形声字

辨字:江(长江)

沤(沤肥)

bào

B

火

笔画:点/撇/撇/点/竖/横折/横/横/横/竖/竖/横/撇/捺/竖钩/点/提/撇/点

字义:①突然发生;②猛然破裂;③烹饪方法之一。

组词:①爆发、爆冷门 ②爆炸 ③爆炒

造句:表演结束后,观众席爆发出雷鸣般的掌声。

积累:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。(王安石)

字源:

小篆

隶书

爆

共19画

左右

造字:形声字

辨字:瀑(瀑布)

曝(曝光)

xuān

X

宀

笔画:点/点/横撇/横/竖/横折/横/横/横

字义:①发表,公开说出;②疏通。

组词:①宣布、宣传、照本宣科 ②宣泄

造句:老师宣布完活动规则后,我们立即行动起来。

巧记:家中住两天。(字谜)

积累:但恨功名薄,竹帛无所宣。(陆机)

字源:

小篆

隶书

宣

共9画

上下

造字:形声字

辨字:宜(适宜)

喧(喧哗)

zhì

Z

巾

笔画:竖/横折钩/竖/竖/横折/横/撇/点

字义:旗子

组词:旗帜、独树一帜

造句:校园里鲜红的旗帜迎风飘扬。

巧记:织毛巾不用线。(字谜)

积累:汉家旌帜满阴山,不遣胡儿匹马还。(戴叔伦)

字源:

小篆

隶书

帜

共8画

左右

造字:形声字

辨字:炽(炽热)

织(纺织)

yuè

Y

门

笔画:点/竖/横折钩/点/撇/竖/横折/横/撇/竖弯钩

字义:①看,察看;②经历,经过。

组词:①阅兵、检阅、阅览 ②阅历

造句:今年国庆节,首都举行了盛大的阅兵仪式。

巧记:八哥守门。(字谜)

积累:将军阅兵青塞下,鸣鼓逢逢促猎围。(张籍)

字源:

小篆

隶书

阅

共10画

半包围

造字:形声字

辨字:间(时间)

闷(闷热)

zhì

Z

刂

笔画:撇/横/横/竖/横折钩/竖/竖/竖钩

字义:①规定,订立;②限定,约束,管束;③造,作。

组词:①制服、制定 ②制止 ③制造

造句:哥哥穿上警察制服真帅气。

巧记:牛刀割毛巾。(拆字)

积累:轩辕休制律,虞舜罢弹琴。(杜甫)

字源:

小篆

隶书

制

共8画

左右

造字:会意字

辨字:刷(刷子)

刺(刺刀)

tǎn

T

土

笔画:横/竖/提/竖/横折/横/横/横

字义:①平坦,宽而平;②心地平静;③直率。

组词:①坦克、平坦、坦途 ②坦然 ③坦诚

造句:在坦克的掩护下,八路军很快收复了失地。

巧记:扁担不用手扶,专门用来挑土。(字谜)

积累:万古文章有坦途,纵横谁似玉川卢?(元好问)

字源:

小篆

隶书

坦

共8画

左右

造字:形声字

辨字:担(扁担)

但(但是)

jù

J

足

笔画:竖/横折/横/竖/横/竖/提/横/横折/横/竖折

字义:①距离,离开;②雄鸡爪后突出像脚趾的部分。

组词:①距离、相距、距今 ②麟角凤距

造句:我们家距离学校有一公里。

巧记:巨大的脚。(字谜)

积累:行源径转远,距陆情未毕。(谢灵运)

字源:

小篆

隶书

距

共11画

左右

造字:形声字

辨字:拒(拒绝)

矩(规矩)

lóng

L

阝

笔画:横折折折钩/竖/撇/横撇/捺/横/撇/横/横/竖/横

字义:①盛大,厚,程度深;②兴盛;③高出,使高出。

组词:①隆重、隆冬 ②兴隆 ③隆起

造句:空中乌云密布,不时传来打雷的隆隆声。

巧记:阵前各上有一生。(字谜)

积累:土山出火石为融,羲和当午车隆隆。(晁补之)

字源:

小篆

隶书

隆

共11画

左右

造字:形声字

辨字:降(降落)

窿(窟窿)

shè

S

身

笔画:撇/竖/横折钩/横/横/横/撇/横/竖钩/点

字义:①放箭,弹出子弹;②液体受压迅速挤出;③放出光热等。

组词:①射入、射击 ②喷射、注射 ③照射

造句:射击场上,小强超常发挥,箭箭射入靶心。

巧记:身体一寸长。(拆字)

积累:一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。(毛泽东)

字源:

小篆

隶书

射

共10画

左右

造字:会意字

辨字:躯(身躯)

村(村庄)

2.易错字

正音:注意声母的发音:盏(zhǎn)、栏(lán)、帜(zhì)、坦(tǎn)、隆(lóng)。

注意韵母的发音:汇(huì)、距(jù)。

字形:“爆”右下角是“氺”;“隆”右边中间有一横。

3.易混同音字

栏(栏杆)

汇(汇聚)

宣(宣布)

距(距离)

爆(爆发)

拦(阻拦)

会(会师)

喧(喧闹)

踞(盘踞)

暴(暴晒)

4.多音字

强

qiáng

强大

jiàng

倔强

曾

zēng

曾经

céng

曾祖父

5.理解词语

(1)擎着

解释:用手向上举,托。

造句:女孩擎着一盏油灯,将比尔领上楼。

(2)排山倒海

解释:形容力量强,声势大。

造句:瀑布又好像一条巨龙,以排山倒海之势呼啸而来。

(3)诞生

解释:指人出生,也用于比喻新事物的出现。

造句:老人的双手很灵巧,一个泥人在他手里诞生,只要几分钟。

(4)徐徐上升

解释:指某物慢慢地升起来。

造句:看着五星红旗徐徐上升,我心中感到莫名的激动。

(5)肃立

解释:恭敬庄严地站着。

造句:在人民英雄纪念碑前,我们肃立默哀,缅怀革命先辈。

(6)瞻仰

解释:恭敬地看。

造句:每到清明,我们都要去瞻仰烈士墓。

(7)陆续

解释:表示前后相继,时断时续。

造句:夜色渐浓,各处的灯火也陆续亮了起来。

6.近义词、反义词

(1)近义词

雄伟——宏伟 擎着——举着 诞生——出生 瞻仰——敬仰

陆续——持续 挺立——矗立 汇集——汇聚

排山倒海——翻江倒海 徐徐上升——冉冉上升

(2)反义词

开始——结束 擎着——放下 光明——黑暗 诞生——逝世

瞻仰——蔑视 陆续——中断 汇集——分散 肃静——嘈杂

排山倒海——风平浪静

7.词语搭配

(庄严)的宣告 (雪白)的帽子 (雄伟)的声音 (鲜红)的国旗

(雷鸣般)的掌声 (强有力)的语调 (旗帜飘拂)的声音 (排山倒海)的掌声

(各式各样)的炮 (五颜六色)的火花 (千千万万)的灯火

8.词语积累

含有近义词的四字词语:四面八方 各式各样 五颜六色 志同道合 道听途说

(五)庖丁解牛

1.课文结构

开国大典

会场情况

丁字形广场

大典盛况

毛主席出现

宣告成立

宣读公告

阅兵盛况

群众游行

2.段落层次

第一部分(第1—4自然段):会场布置。

第二部分(第5—10自然段):典礼仪式。

第三部分(第11—13自然段):阅兵式。

第四部分(第14—15自然段):群众游行。

3.文意理解

(1)默读课文,说一说课文按什么顺序描述开国大典盛况的?

答:典礼前 → 典礼→ 阅兵式→ 群众游行。

(2)初读课文后,开国大典给你留下了怎样的印象?

答:喜庆的、庄严的、隆重的、热烈的。

(3)课文描写了大典的哪几个场面?

答:文章描写了群众进场、典礼仪式、阅兵式、群众游行四个场面,有详有略,但都蔚为壮观。

(4)语句赏析。

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。

赏析:从“汇集”“老远”“清早”“直奔”“五更天”等词,让我们感受到人民的急切、激动与兴奋心情。

(5)“他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。”“直奔”能否换成“走向”?为什么?

答:不能。因为“直奔”会场比“走向”会场更能反映人民参加开国大典急迫、喜悦的心情。

(6)从群众进入广场的一段文字描写中,你体会到什么 ?

答:体会到场面恢宏,气氛热烈。

(7)语句赏析。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

赏析:三十万人的动作一致,从中可以感受大人民群众盼望见到主席的急切心情和对主席的无限热爱。表达出人们想见到毛主席的迫切心情。

(8)语句赏析

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

赏析:反复的修辞手法,表达了全场三十万人以及全中国人民为新中国的诞生而欢欣鼓舞的激动心情。

(9)参加开国大典的人们为什么如此激动、兴奋呢?

答:在旧中国,人民的生活非常艰苦。危难之际,是中国共产党领导全国人民奋起反抗,赶走了侵略者,推翻了三座大山,穷苦人民翻身做主人!新中国的成立给了人民无限希望

(10)五星红旗升起来了表明什么?

毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗徐徐上升,三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明了中国人民从此站了起来了。

答:①表明人民解放了,翻身做主人了;②表明了中国人民从此站了起来了;③表明了中国人民从此屹立在世界东方。

(11)“升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响。起初是全场肃静,只听见炮声和乐曲声,只听见国旗和其他许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。”为什么是二十八响?

答:二十八响代表着中国共产党从1921年成立至1949年共有二十八周年。

(12)读描写阅兵式的部分,说说课文是怎样描写这个场面的。

答:这一段堪称场面描写的经典。点面结合,相互映衬。按照各方阵行进的顺序,先“点”后“面” 雄伟壮观。

(13)语句赏析:战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。

赏析:把战士比作钢铁巨人,生动形象写出了战士们的刚强不屈,表达了对人民军队的赞美和为人民军队感到自豪的感情。

(14)语句赏析:

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

赏析:“两个半钟头,欢呼,鼓掌”对比“还觉得不能够表达”,突出了人民群众因为有了自己强大的军队而无比兴奋、激动、自豪。

(15)语句赏析:

天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

赏析:生动地衬托了人们仍旧沉浸在开国大典的喜悦气氛中,表现了人民当家做主人的无比幸福的心情。

(16)晚上九点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

①“两股洪流”指什么?这样比喻写出了什么?

答:用“红流”来比喻游行的队伍,形象地说明了游行的声势浩大,场面的壮观。

②“光明”指什么?象征什么?

答:“光明”:①指光亮,火把照亮了北京城。②还象征着人民解放了,摆脱了黑暗社会的统治,中国的前途一片光明。

二、日积月累

(一)铭记历史

1840年,英国发动侵略中国的鸦片战争,用大炮轰开中国的大门。随后,西方列强接踵而来,发动了一系列侵华战争。

第二次鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争等,给中国人带来深重灾难。然而,面对强敌,中国人民从来没有屈服过。他们英勇反抗外来侵略,积极探索复兴道路。

太平天国运动、辛亥革命、五四爱国运动和中国共产党的诞生、抗日战争、解放战争,一浪高过一浪。在反对外来侵略的过程中,经历抗争、失败、在抗争的多次反复。

中国人民终于赢得了抗日战争的伟大胜利;在反对国内外反动派的斗争中,取得了新民主主义革命的胜利。这样,近代中国人民反抗侵略压迫、追求民族独立的愿望终于实现了。

(二)小练笔

用点面结合的方法描写一个场面。可以是游戏、开学典礼、一次活动等,既要抓住场景,又要凸显会场人物特点。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

示例:为了庆祝新年的到来,我校举行了一场别开生面的拔河比赛。只听裁判员吹了一声口哨,比赛就开始了。第一场是预赛,我们班对五(3)班。同学们很紧张,一直担心再次输掉,啦啦队早就喊上了:“五(2)班,加油!”加油声此起彼伏,像海浪一般阵阵涌来。我们班参赛的同学个个斗志昂扬,一鼓作气,一下子就把五(3)班拉过了中线。(YH!)我们班同学为这场预赛取得胜利而欢呼。

开国大典

例题1、 读拼音写词语。

例题2、 比一比,再组词。

悦( ) 栏( ) 距( )

阅( ) 拦( ) 拒( )

织( ) 坦( ) 爆( )

帜( ) 担( ) 瀑( )

例题3、 将下列句子按先后顺序排列。

( )乐队奏《义勇军进行曲》。

( )升国旗,鸣礼炮。

( )毛泽东主席出现在主席台上跟群众见面了。

( )中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。

( )毛主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”

例题4、 课文按照顺序讲了哪四个动人的场面?

________________________________________________________

例题5、 阅读下面一段文字,回答问题。

毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗――五星红旗徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响。起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声。

(1)这三个自然段按( )顺序,写了( )和( )两个程序。

(2)“新中国第一面国旗――五星红旗徐徐上升。”这句话中的破折号的作用是( )。

A.用于行文中解释说明的部分

B.用于话题突然转变

C.用于声音延长的拟声词后面

D.用于事项列举分承的名项之前。

(3)“中国人民从此站起来了。”这一句中的“站起来”是什么意思?

________________________________________________________

随练1、 用“√”给划线字选择正确的读音。

旗杆(gān gǎn) 擎着(jìng qíng)

聂荣臻(liè niè) 直奔(bēn bèn)

外宾(bīn bīng ) 电钮(liǔ niǔ)

隆隆声(lōng lóng) 诞生(dàn yán)

随练2、 词语搭配,连线题。

随练3、 根据课文内容填空,再排序。

课文按照_____________的顺序叙述,着重描写了开国大典的五个场面:①________________;②升国旗;③_____________________;④__________________;⑤群众游行。

随练4、 选择对句中词语的正确理解。(填序号)

(1)“他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。”句中的“直奔”表达了( )。

A.人们强烈的感情

B.人们参加开国大典的急切心情

(2)“三十万人的目光一齐投向主席台。”句中的“一齐”说明了( )。

A.人们对领袖的热爱,对新中国的热爱

B.人们的自觉性很高

随练5、 在横线上填合适的词语,变成比喻句。

(1)每一声炮响后,全场就响起一阵________的掌声。

(2)战士们挺着胸膛站在战车上,像________一样。

(3)天安门广场已经成了________,红旗翻动,像________。

(4)游行队伍像________分头向东城、西城的街道流去。

随练6、 阅读课文片段,完成练习。

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

阅兵式完毕,已经是傍晚的时候。天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。群众游行就在这时候开始,游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走过正对天安门的白石桥前,就举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

(1)这两段话分别描写的是________和________时的场景。

(2)品读下列句子,说说你体会到了什么?

①群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

这个句子写的是群众在_____________时的表现,我从中体会到________________________。

②天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

这种场面描写衬托了_______________________喜悦气氛中,从侧面表现了中国人民当家做主的_____________的心情。

随练7、 阅读短文,回答问题。

天安门前看升旗

①这回去北京,猛然间就想到当年第一次进京的情景。离天安门老远就在张望,一颗激荡的心几乎就要从心坎里跳出来:那真是如梦似幻的年龄呀!

②北京来得多了,故宫、西山去过,八达岭去过,早已没有当年的兴致,忽然想到天安门的升旗仪式,可不可以去看看呢?这真是个不错的主意,起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉。原以为广场上人不会太多,未料此时竟已有千人之众,令我吃惊。

③国旗班战士过来了,一如电视上那潇洒的英姿,只是这真人实景,远胜了电视的朦胧。人群起了一阵骚动,站在后面的焦急得直跳,有个新潮的女孩竟然坐上了男友的肩头。

④国旗班战士英武、矫健,这三十几位战士组成的方阵威风凛凛,让每一位观众都赞叹不已。五星红旗在擎旗人手中划过一道优美的曲线,然后在国歌声里徐徐上升。

⑤庄严的国歌在广场上空回荡,那一刻,我心头猛地一热,像又回到青春的年华。国歌令我激动起来,久已沉寂的心里起了波涛,仰望直上蓝天的红旗,让人觉得自豪,更让人感到一种责任。作为一名普通公民,相对伟大的国家固然渺小,但“________”啊!

⑥国旗班的战士远去了,消失在金水桥那边的红墙里。人群却久久不散,像是还沉浸在国歌的旋律里。升旗仪式虽然只短短的几分钟,可哪一位观众不曾走过长长的心路?

(1)第⑤自然段横线上应填入的诗句是( )。

A.我劝天公重抖擞

B.位卑未敢忘忧国

C.留取丹心照汗青

D.苟利国家生死以

(2)在文中用“________”画出人们在天安门广场观看升旗过程的句子,用“~~~”画出描写升旗场面的句子。

从这些场面描写,我们可以感受到:

_______________________________________________________________

(3)文章的结尾说:“升旗仪式虽然只短短的几分钟,可哪一位观众不曾走过长长的心路”这句话是什么意思?

_______________________________________________________________

拓展

1、 下列划线字注音不正确的一项是( )。

A.栏杆(lán) 汇合(huì)

B.爆发(bào) 宣传(xuān)

C.阅读(yuè) 旗帜(zhì)

D.平坦(dǎn) 距离(jù)

2、 选字填空。

________服 大禹________水

政________ 一国两________

抗________ 相________不远

________离 严词________绝

3、 词语的理解与运用。

“瞻仰”是指________地看,请用表示“看”的词语填空。

张老师走进教室,向四周( )了一遍,听组长汇报作业( )的情况后,开始上课,他先让我们快速( )了一遍课文,接着让我们( )了与课文相关的一段视频,帮助我们理解课文。

4、 阅读下文,回答问题

毛泽东亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国第一面国旗——五星红旗徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。起初是全场________,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

接着,毛泽东在群众一阵又一阵的掌声中________中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,三十万人热爱领袖的心情融成一阵________的欢呼。

(1)文段选自______________。

(2)从下面各组词语中选择一个恰当的填入文中的横线上。

A________肃静 寂静 安静

B________宣告 宣布 宣读

C________热情 热烈 热心

(3)这三个自然段按________顺序,写了________和________两个程序。

(4)“新中国第一面国旗——五星红旗徐徐上升。”这句话中的破折号的作用是( )

A.用于行文中解释说明的部分

B.用于话题突然转变

C.用于声音延长的拟声词后面

D.用于事项列举分承的名项之前。

5、 阅读短文,回答问题。

我爱家乡的秋夜

家乡的秋夜素雅、幽静。我对家乡的秋夜有一种眷恋之情,我爱家乡的秋夜。

家乡的秋夜像一幅美丽的水墨画。柔和的月光下,一望无际的田野是碧绿的翡翠,水稻的叶子挑起一粒粒的秋露,远远望去,好像珍珠撒在翡翠上,绿得逗你的眼,亮得闪你的目。

月光慢慢地从浓密的竹林里一丝一缕地透过来,撒在细密的竹叶上,撒在亭亭玉立的竹茎上,撒在浓黑的小草上。叶的碎影、枝的碎影、茎的碎影,重叠错落,把竹的绿映照得深浅明暗,美丽极了。

柿子园里的景色更是迷人。走进柿子园,枝繁叶茂的柿子树上,挂满了沉甸甸的柿子。黄澄澄的柿子,晶莹透明,令人垂涎欲滴。

家乡的秋夜像一首美妙的交响曲。瑶寨的小伙子、大姑娘能歌善舞,每当夜幕降临,他们就会载歌载舞,用山歌来表达对生活的赞美,用舞蹈道出丰收的喜悦。田野里的小艺术家们也不甘示弱:蝈蝈们欢快地哼着小夜曲;蛤蟆用粗大的喉咙在弹奏大提琴;青蛙似男高音唱着那粗犷嘹亮的歌儿;蟋蟀们更是尽情地伴奏,构成了一首绝伦无比的交响曲。这声音在空旷的山野间回荡,如春蚕的咀嚼声,似清风拂过杨柳,又似草原上的野马在奔驰……

夜深了,人们睡了,大山睡了,湖也睡了,只有风儿还在神采奕奕地守护着。风儿把湖面吹醒,在月光的朗照下,湖面闪动着片片银光。柳儿也不甘示弱地飞舞着,梳理着自己的秀发。在这深夜里,偶尔传来几声汽车喇叭声,那是家乡的经济命脉在流动。那响彻夜空的鸡鸣声,划破了黑夜的幕布,预示着黎明即将到来,美好的一天又开始了。

(1)在横线上填上恰当的修饰词语。

________的月光 ________的翡翠 ________的交响曲

________的山野 ________的柿子 ________的水墨画

(2)根据下列解释,从文中找出相对应的词语。

①不愿意显得比别人差。________

②馋得口水都快要流下来。形容非常馋或眼红。________

③指边唱歌,边跳舞。形容尽情欢乐。________

④谁一眼望不到边。形容十分辽阔。________

(3)按要求从文中摘抄句子。(各一句)

比喻句:_________________________________

拟人句:_________________________________

排比句:_________________________________

(4)缩写下面的句子。

柔和的月光下,一望无际的田野是碧绿的翡翠。

________________________________________________

(5)作者说:“家乡的秋夜像一首美妙的交响曲”请简要说说这首交响曲是由哪些曲声构成的?

________________________________________________

(6)作者在文中表达了一种什么样的感情?

________________________________________________

答案解析

开国大典

例题1、

【答案】 栏杆;汇集;爆炸;旗帜;阅兵;制服

【解析】 暂无解析

例题2、

【答案】 暂无答案

【解析】 暂无解析

例题3、

【答案】 暂无答案

【解析】 暂无解析

例题4、

【答案】 入场;典礼;阅兵;游行

【解析】 暂无解析

例题5、

【答案】 (1)时间;升国旗;宣读公告

(2)A

(3)再也不受三座大山的压迫,当家做主的意思。

【解析】 暂无解析

随练1、

【答案】 gān;qíng;niè;bèn;bīn;niǔ;lóng;dàn

【解析】 暂无解析

随练2、

【答案】 热烈的欢呼;热情的态度;热闹的市场;宣传好事;宣读公告;宣告成立

【解析】 暂无解析

随练3、

【答案】 开国大典进行;毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府成立;宣读中央人民政府公告;阅兵式的盛况

【解析】 暂无解析

随练4、

【答案】 (1)B

(2)A

【解析】 暂无解析

随练5、

【答案】 (1)雷鸣般

(2)钢铁巨人

(3)人的海洋;海上的波浪

(4)两股“红流”

【解析】 暂无解析

随练6、

【答案】 (1)阅兵式;群众游行

(2)①观看阅兵式;人们对新中国成立无比喜悦和激动的心情

②人们仍旧沉浸在开国大典的;无比幸福

【解析】 暂无解析

随练7、

【答案】 (1)B

(2)人群起了一阵骚动……肩头。

国旗班战士英武……徐徐上升。

人们看升旗时的激动心情和对祖国的热爱

(3)升旗的仪式时间虽短,但观众却心潮澎湃,心里想了很多。

【解析】 暂无解析

拓展

1、

【答案】 D

【解析】 暂无解析

2、

【答案】 制;治;治;制;拒;距;距;拒

【解析】 暂无解析

3、

【答案】 恭敬;环视;检查;浏览;观看

【解析】 暂无解析

4、

【答案】 (1)《开国大典》

(2)肃静;宣读;热烈

(3)时间;奏国歌;毛主席

(4)A

【解析】 本题综合考查了课文内容的理解、近义词语的辨析、标点符号的用法等相关知识,结合题目要求进行填写。

5、

【答案】 (1)柔和;碧绿;绝无伦比;空旷;沉甸甸;美丽

(2)不甘示弱;垂涎欲滴;载歌载舞;一望无际

(3)比喻句:家乡的秋夜像一幅美丽的水墨画。

拟人句:田野里的小艺术家们也不甘示弱:蝈蝈们欢快地哼着小夜曲;蛤蟆用粗大的喉咙在弹奏大提琴;青蛙似男高音唱着那粗犷嘹亮的歌儿;蟋蟀们更是尽情地伴奏,构成了一首绝伦无比的交响曲。

排比句:田野里的小艺术家们也不甘示弱:蝈蝈们欢快地哼着小夜曲;蛤蟆用粗大的喉咙在弹奏大提琴;青蛙似男高音唱着那粗犷嘹亮的歌儿;蟋蟀们更是尽情地伴奏,构成了一首绝伦无比的交响曲。

(4)田野是翡翠。

(5)瑶寨的小伙子、大姑娘能歌善舞,每当夜幕降临,他们就会载歌载舞,用山歌来表达对生活的赞美,用舞蹈道出丰收的喜悦。田野里的小艺术家们也不甘示弱:蝈蝈们欢快地哼着小夜曲;蛤蟆用粗大的喉咙在弹奏大提琴;青蛙似男高音唱着那粗犷嘹亮的歌儿;蟋蟀们更是尽情地伴奏,构成了一首绝伦无比的交响曲。

(6)表达了作者对家乡的秋夜的一种喜爱和赞美之情。

【解析】 (1)本题主要考查学生准确运用修饰语的能力,在于平时对词语的积累和对课文的掌握。这道题从结构上看是“形容词(或限制词)+的+名词”横线上应填名词,应注意搭配合理。比如:柔和的月光、碧绿的翡翠、绝无伦比的交响曲、空旷的山野、沉甸甸的柿子、美丽的水墨画。

(2)此题是根据意思写出相应的成语。这就要求学生在学习课文的过程中熟练掌握成语。①不愿意显得比别人差。——不甘示弱。②馋得口水都快要流下来。形容非常馋或眼红。——垂涎欲滴。③指边唱歌,边跳舞。形容尽情欢乐。——载歌载舞。④谁一眼望不到边。形容十分辽阔。——一望无际。

(3)(4)考查比喻、拟人、排比修辞方法。比喻句:就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。拟人句:是把物当作人来写,赋予物以人的言行或思想感情,用描写人的词来描写物。作用是使具体事物人格化,语言生动形象。排比是一种常见的修辞手法,通常是三个或三个以上结构相同或相似、内容相关的短语或句子排列在一起,用来加强句子语气。

(5)考查对课文的理解。此题只要带着问题细读课文就能从文中找到答案。

(6)这是一道有关作者观点态度的探究题,解答本题,应根据对课文内容的感知与理解,从文本中找到能表现作者观点的语句,然后分析作答。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3* 花之歌

- 4 古代诗歌三首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 写作 多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 12 古代诗歌三首

- 写作 ____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 13 桥

- 14 穷人

- 15* 在柏林

- 写作 笔尖流出的故事

- 语文园地

- 名著导读 《童年》 培养良好的阅读习惯

- 第五单元

- 16 夏天里的成长

- 17 盼

- 18* 小站

- 写作 写感受最深的人或事

- 语文园地

- 第六单元

- 19 月光曲

- 20* 京剧趣谈

- 21 伯牙鼓琴

- 22 书戴嵩画牛

- 写作 我的拿手好戏

- 语文园地

- 课外古诗词诵读

- 绝句(其二)

- 逢雪宿芙蓉山主人

- 鲁山山行

- 淮中晚泊犊头