鲁教版 九年级 上册 探究燃烧的条件 练习(带解析答案)

文档属性

| 名称 | 鲁教版 九年级 上册 探究燃烧的条件 练习(带解析答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-04 11:34:08 | ||

图片预览

文档简介

探究燃烧的条件练习

一、单选题

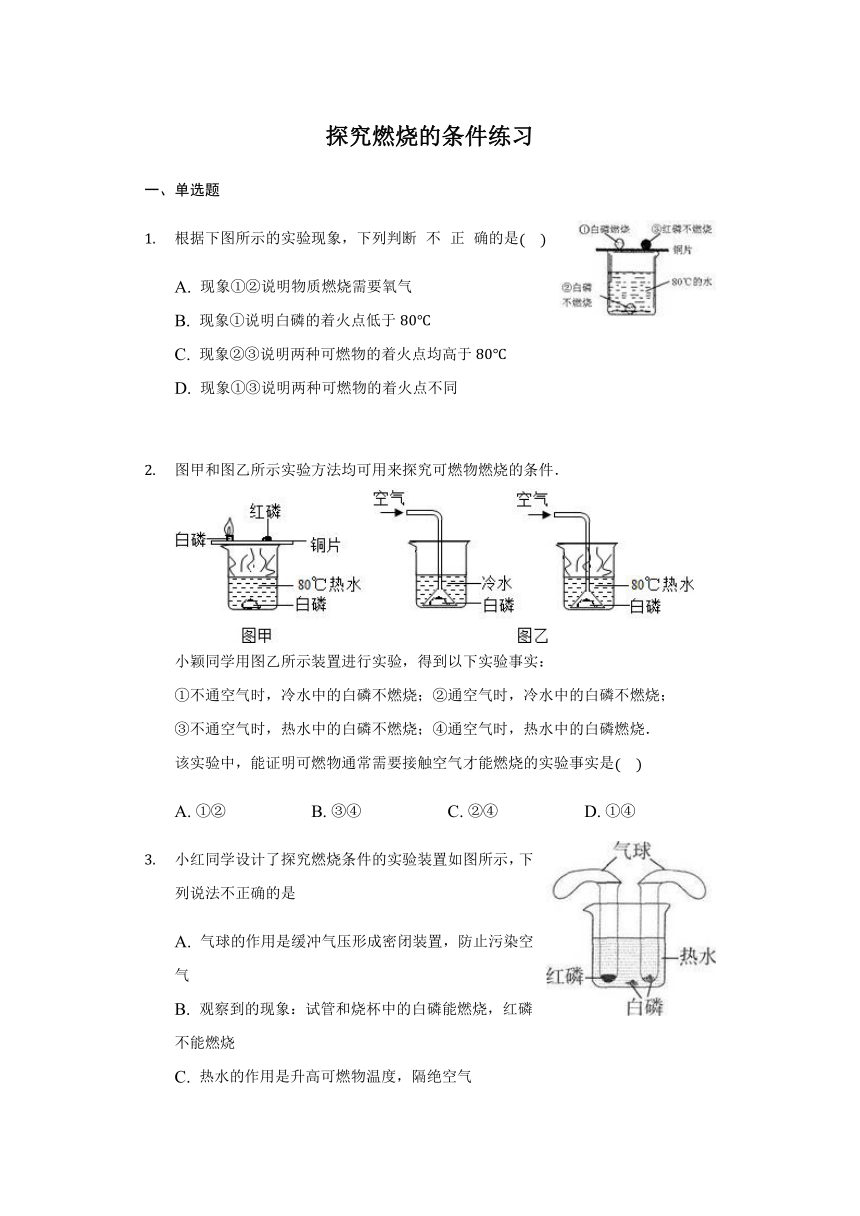

根据下图所示的实验现象,下列判断 不 正 确的是(????)

A. 现象①②说明物质燃烧需要氧气

B. 现象①说明白磷的着火点低于80℃

C. 现象②③说明两种可燃物的着火点均高于80℃

D. 现象①③说明两种可燃物的着火点不同

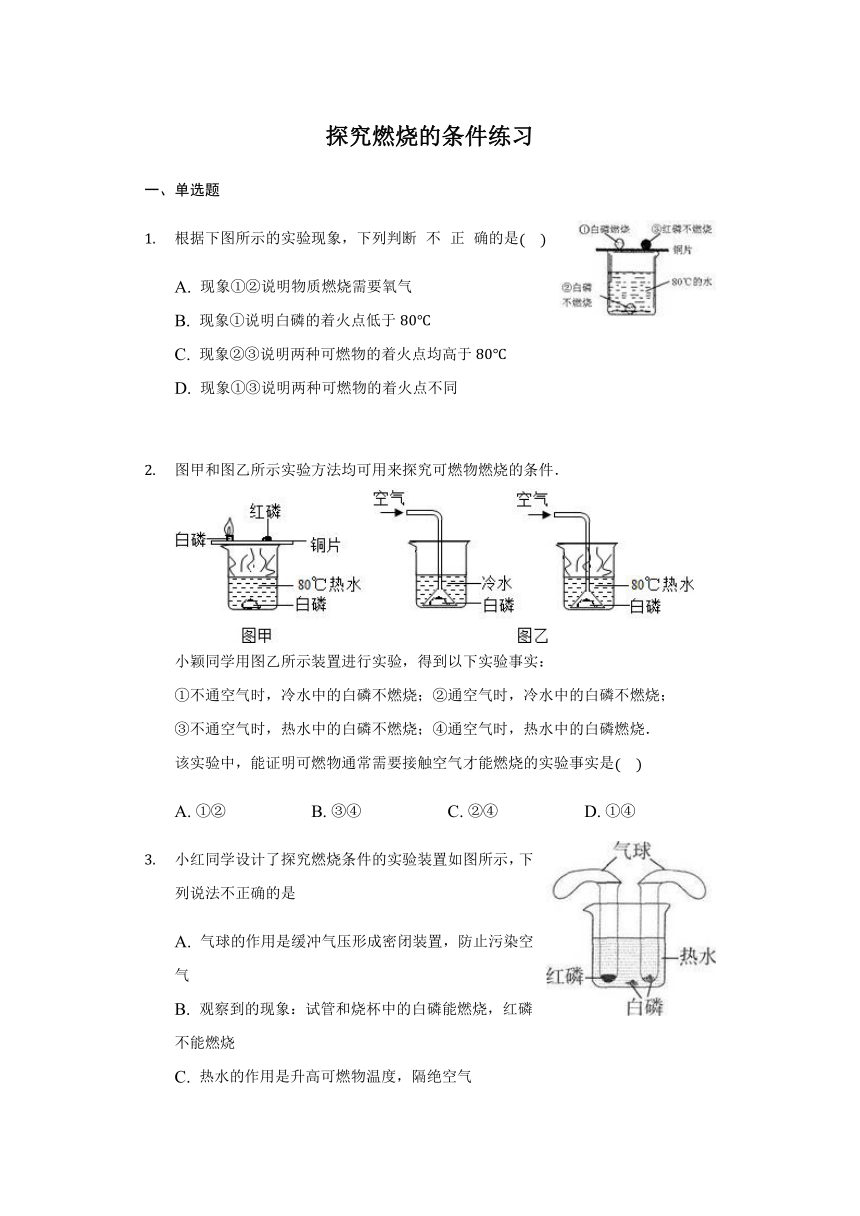

图甲和图乙所示实验方法均可用来探究可燃物燃烧的条件.

小颖同学用图乙所示装置进行实验,得到以下实验事实:

①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;

③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧.

该实验中,能证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实是(????)

A. ①② B. ③④ C. ②④ D. ①④

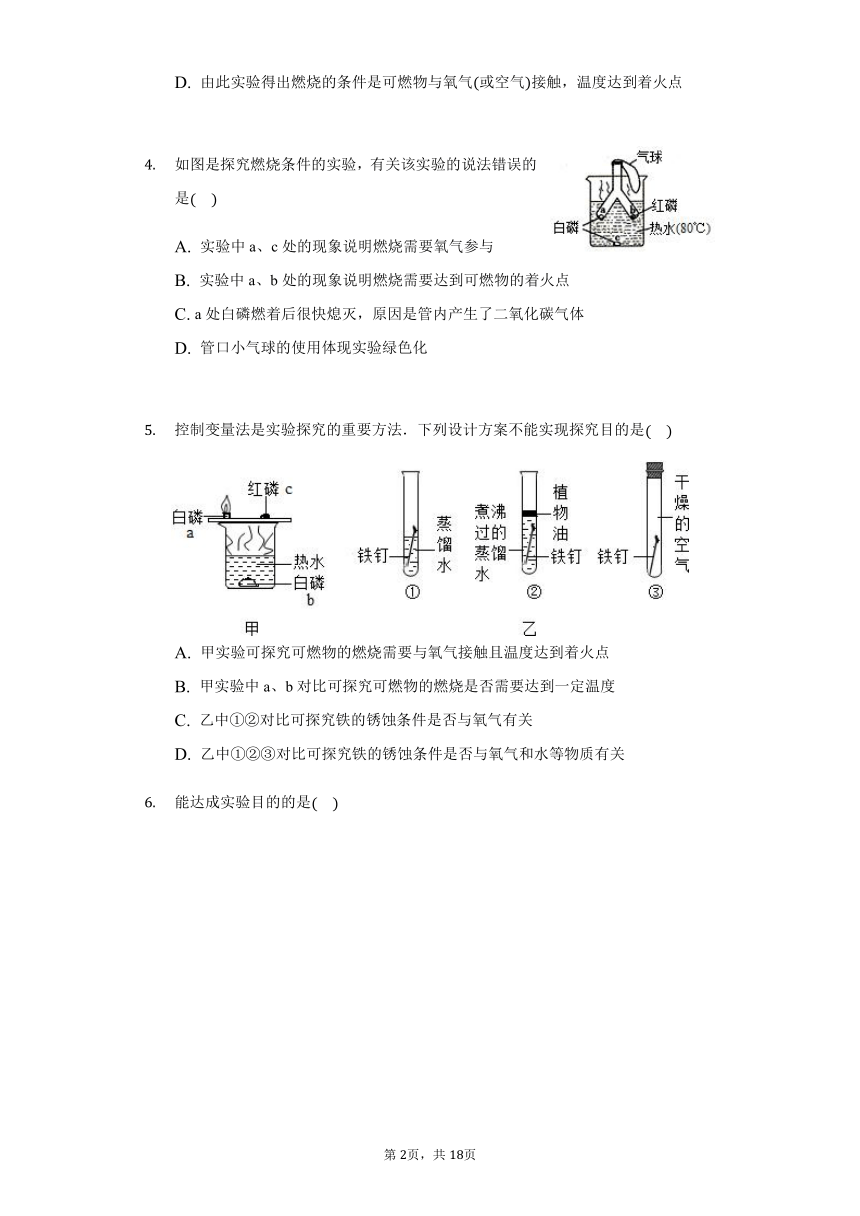

小红同学设计了探究燃烧条件的实验装置如图所示,下列说法不正确的是

A. 气球的作用是缓冲气压形成密闭装置,防止污染空气

B. 观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧

C. 热水的作用是升高可燃物温度,隔绝空气

D. 由此实验得出燃烧的条件是可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

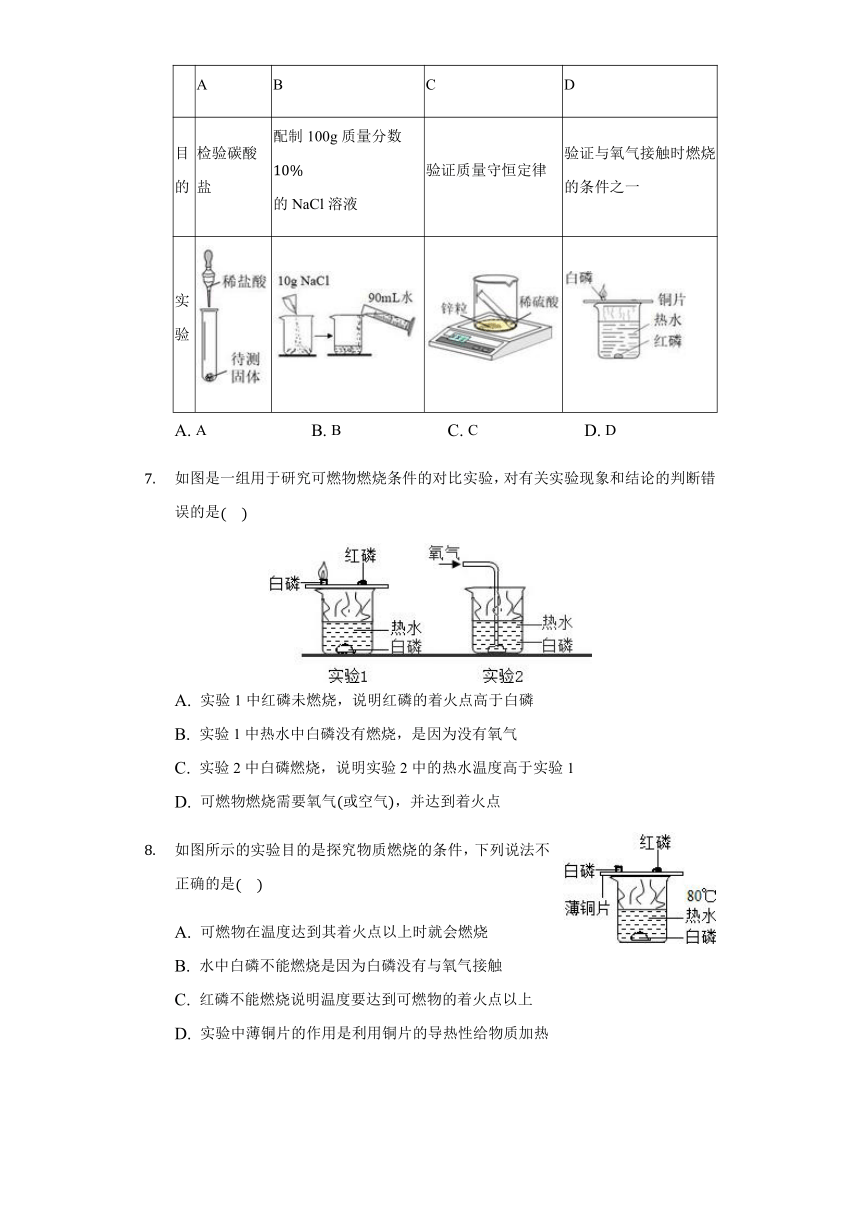

如图是探究燃烧条件的实验,有关该实验的说法错误的是(????)

A. 实验中a、c处的现象说明燃烧需要氧气参与

B. 实验中a、b处的现象说明燃烧需要达到可燃物的着火点

C. a处白磷燃着后很快熄灭,原因是管内产生了二氧化碳气体

D. 管口小气球的使用体现实验绿色化

控制变量法是实验探究的重要方法.下列设计方案不能实现探究目的是(????)

A. 甲实验可探究可燃物的燃烧需要与氧气接触且温度达到着火点

B. 甲实验中a、b对比可探究可燃物的燃烧是否需要达到一定温度

C. 乙中①②对比可探究铁的锈蚀条件是否与氧气有关

D. 乙中①②③对比可探究铁的锈蚀条件是否与氧气和水等物质有关

能达成实验目的的是(????)

A

B

C

D

目的

检验碳酸盐

配制100g质量分数10%

的NaCl溶液

验证质量守恒定律

验证与氧气接触时燃烧的条件之一

实验

A. A B. B C. C D. D

如图是一组用于研究可燃物燃烧条件的对比实验,对有关实验现象和结论的判断错误的是(????)

A. 实验1中红磷未燃烧,说明红磷的着火点高于白磷

B. 实验1中热水中白磷没有燃烧,是因为没有氧气

C. 实验2中白磷燃烧,说明实验2中的热水温度高于实验1

D. 可燃物燃烧需要氧气(或空气),并达到着火点

如图所示的实验目的是探究物质燃烧的条件,下列说法不正确的是(????)

A. 可燃物在温度达到其着火点以上时就会燃烧

B. 水中白磷不能燃烧是因为白磷没有与氧气接触

C. 红磷不能燃烧说明温度要达到可燃物的着火点以上

D. 实验中薄铜片的作用是利用铜片的导热性给物质加热

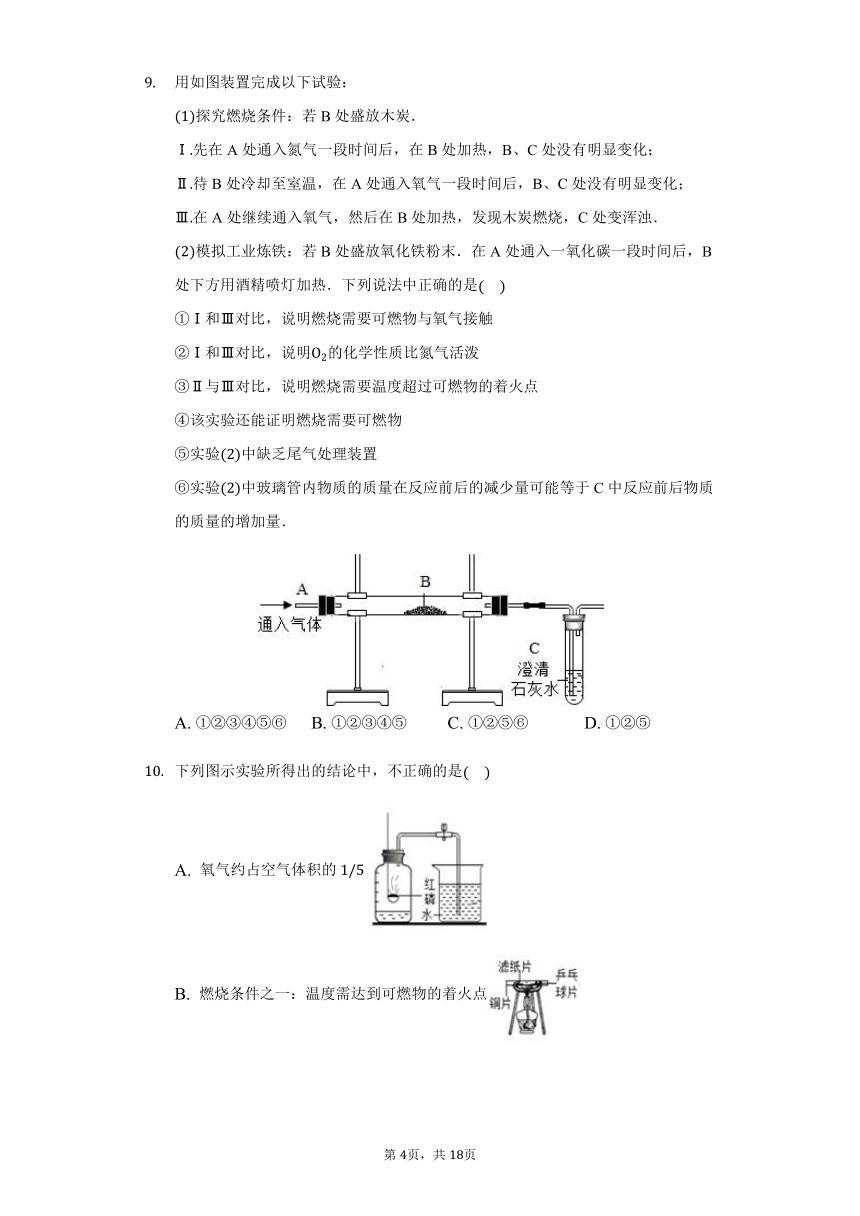

用如图装置完成以下试验:

(1)探究燃烧条件:若B处盛放木炭.

Ⅰ.先在A处通入氮气一段时间后,在B处加热,B、C处没有明显变化;

Ⅱ.待B处冷却至室温,在A处通入氧气一段时间后,B、C处没有明显变化;

Ⅲ.在A处继续通入氧气,然后在B处加热,发现木炭燃烧,C处变浑浊.

(2)模拟工业炼铁:若B处盛放氧化铁粉末.在A处通入一氧化碳一段时间后,B处下方用酒精喷灯加热.下列说法中正确的是(????)

①Ⅰ和Ⅲ对比,说明燃烧需要可燃物与氧气接触

②Ⅰ和Ⅲ对比,说明O2的化学性质比氮气活泼

③Ⅱ与Ⅲ对比,说明燃烧需要温度超过可燃物的着火点

④该实验还能证明燃烧需要可燃物

⑤实验(2)中缺乏尾气处理装置

⑥实验(2)中玻璃管内物质的质量在反应前后的减少量可能等于C中反应前后物质的质量的增加量.

A. ①②③④⑤⑥ B. ①②③④⑤ C. ①②⑤⑥ D. ①②⑤

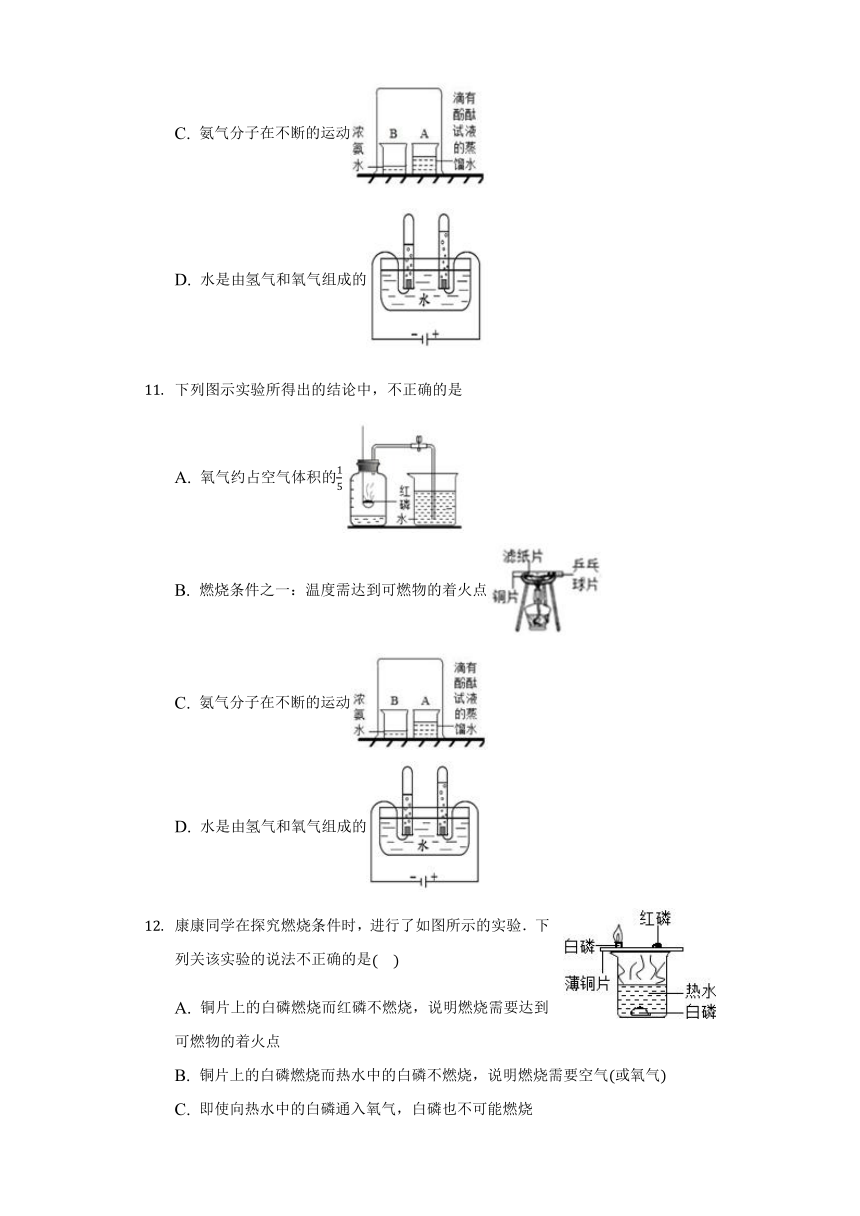

下列图示实验所得出的结论中,不正确的是(????)

A. 氧气约占空气体积的1/5?

B. 燃烧条件之一:温度需达到可燃物的着火点

C. 氨气分子在不断的运动

D. 水是由氢气和氧气组成的

下列图示实验所得出的结论中,不正确的是

A. 氧气约占空气体积的15

B. 燃烧条件之一:温度需达到可燃物的着火点

C. 氨气分子在不断的运动

D. 水是由氢气和氧气组成的

康康同学在探究燃烧条件时,进行了如图所示的实验.下列关该实验的说法不正确的是(????)

A. 铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点

B. 铜片上的白磷燃烧而热水中的白磷不燃烧,说明燃烧需要空气(或氧气)

C. 即使向热水中的白磷通入氧气,白磷也不可能燃烧

D. 由本实验推知,消除可燃物燃烧的任何一个条件,都可达到灭火的目的

下列实验操作、现象与结论对应关系正确的是 (????)

选项

实验操作

现象

结论

A

向盐酸中加入氢氧化钠溶液

无明显现象

二者之间不发生反应

B

向5%的过氧化氢溶液中加入少量氧化铜

有大量气泡产生

氧化铜起催化作用

C

用导管分别对准浸没在热水和冷水中的白磷通氧气

热水中的白磷燃烧,冷水中的白磷不燃烧

燃烧的条件之一是温度达到着火点

D

将两根铁丝分别伸入硫酸铜溶液和硝酸银溶液中

两根铁丝上均有固体附着

金属的活动性顺序为

Fe>Cu>Ag

A. A B. B C. C D. D

某化学兴趣小组用如图所示两个实验探究可燃物燃烧的条件.已知白磷的着火点为40℃,下列说法不正确的是(????)

A. 甲实验不通空气时,冷水中的白磷不燃烧

B. 甲实验通空气时,冷水中的白磷不燃烧

C. 乙实验通空气时,热水中的白磷燃烧

D. 甲、乙实验只能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点

二、填空题

用如图所示装置探究燃烧的条件。已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)当H2O2溶液与MnO2接触时,发生反应的化学方程式为______。

(2)向Y型管中挤入H2O2溶液后,观察到导管口开始产生气泡时,烧杯中白磷不燃烧;一段时间后,白磷燃烧,此现象能够证明的可燃物燃烧的条件是______。

(3)列举至少一条微型实验的优点:______。

在500mL的烧杯中注入400mL热水,并放入用硬纸圈圈住的一小块白磷,在烧杯上盖一片薄铜片,铜片上一端放一小堆干燥的红磷,另一端放一小块已用滤纸吸去表面上水的白磷,(如图),回答下列问题:

(1)实验时观察到的现象是______、______。

(2)白磷和红磷相比,最易燃烧的是______,少量白磷应保存在______

(3)如何使水中白磷燃烧?______。

如图是探究可燃物燃烧条件的实验装置,在500mL的烧杯中注入40mL?90℃的热水,并投入一小块白磷(着火点约为40℃)。在烧杯上盖一片薄铜片,铜片上一端放一小块干燥的红磷(着火点约为240℃),另一端放一小块已用滤纸去表面水的白磷(白磷保存在水里)。

(1)该实验利用了金属铜的______性(填“导热”或“导电”)。

(2)该实验过程中发生的实验现象是:铜片上的白磷______,产生大量的______;水中的白磷和铜片上的红磷______。

(3)由该实验可得出可燃物燃烧必须同时满足的条件是:可然物与______接触,可燃物达到燃烧所需的______。

(4)实验完毕,将烧杯中的热水慢慢倒出,水快倒完时,发现白磷刚露出水面就剧烈燃烧起来其原因是______,写出白磷燃烧的化学方程式______。

某化学学习小组探究可燃物燃烧的条件.

(1)小萍按如图所示进行实验,可观察到的现象和结论分别是 ______ .

(2)要想探究可燃物燃烧的其他条件,还需要补做的实验是 ______ .

三、实验题

某化学小组围绕燃烧与灭火的主题开展了相关活动。请你结合下图回答问题:

【知识回顾】

红磷燃烧的化学方程式是_____________________________________________。

【交流讨论】

(1)图一中能说明燃烧需要与氧气接触的实验现象是__________________________________________,图二中热水的作用是____________________________、____________________________。

(2)将装有某气体的大试管口朝下垂直插入水中,使试管罩住白磷(如图三所示),结果观察到了“水火相容”的奇观,则大试管所装气体可能是__________;

(3)如图所示,把同样大小的滤纸碎片和乒乓球碎片分开放在一块薄铜片的两侧,加热铜片的中部,将观察到的现象是_________________________________________。

【趣味实验】同学们找来了两个相同的纸杯:向其中一个纸杯中加入少量水,然后分别将两个纸杯放在酒精灯火焰上灼烧,很快空纸杯就着火燃烧了而装水的纸杯则没有被点着。请你分析装水的纸杯没有被点着的原因_____________________________________________。

【综合应用】“水火不相容”是指水能灭火,其实水有时也可以“生火”,比如钾遇水会立刻着火,因为钾遇水生成H2和KOH,该反应是______(填“吸热”或“放热”)反应。

如图是初中化学的一些实验装置示意图。回答下列问题:

(1)A中现象:烧杯①中溶液不变色,烧杯②中溶液变红。请用分子的知识解释“变红”的原因____________________________________________________。

(2)B实验中,观察到薄铜片上的乒乓球碎片先燃烧,滤纸碎片后燃烧,可以说明燃烧条件之一是______________________________。

(3)C实验中,与电源负极连接的试管中产生的气体为______,它的一个用途_______,向水中加入少量硫酸钠或氢氧化钠的目的是________________________。

如图的实验可用于研究燃烧的条件(夹持固定装置略去)。

已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)图1的实验中,分别用玻璃棒蘸取酒精和水,在酒精灯火焰上加热,片刻后移开,实验现象如下:

实验用品

实验现象

蘸有酒精的玻璃棒

产生火焰

蘸有水的玻璃棒

无明显变化

此现象能够说明燃烧应具备的条件是______,实验中发生反应的化学方程式为______。

(2)图2的实验中,a、b处放有少量白磷,c处放有少量红磷。观察到a处白磷燃烧、c处红磷不燃烧,此现象能够说明燃烧应具备的条件是______;观察到a处白磷燃烧、b处白磷不燃烧,此现象能够说明燃烧应具备的条件是______。

(3)相比于教材中的实验装置(图3),图2实验装置的优点是______。

答案和解析

1.【答案】C

【解答】

A.现象①②说明物质燃烧需要氧气,因为①与空气接触的白磷燃烧,②无氧气,白磷不燃烧,故A正确,不符合题意;

B.现象①能燃烧,说明白磷的着火点不高于80℃,故B正确,不符合题意;

C.现象②白磷不燃烧,因为无氧气;而③红磷不燃烧,说明其着火点均高于80℃,故C错误,符合题意;

D.现象①③,都与空气接触,而①白磷能燃烧,而③红磷不燃烧,说明两种可燃物的着火点不同,故D正确,不符合题意。

故选C。

2.【答案】B

【解析】解:燃烧的条件是:有可燃物、温度达到着火点、与空气接触,证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实的变量是否与空气接触,其它两个条件必须符合燃烧哦的条件,即有白磷、温度达到着火点,也就是说都需要在热水中。

3.【答案】B

【解答】

A.气球的作用是缓冲气压形成密闭装置,收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气,故A说法正确;

B.观察到的现象:试管中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧;烧杯中的白磷不能燃烧,因为没有与氧气接触,故B说法不正确;

C.热水的作用是:升高温度,隔绝空气,故C说法正确;

D.由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点,故D说法正确。

故选B。

4.【答案】C

【解析】解:A、实验中a、c处的现象分别是白磷燃烧、白磷不能燃烧,a处的白磷能与氧气接触,说明燃烧需要氧气参与,故选项说法正确.

B、实验中a、b处的现象分别是白磷燃烧、红磷不能燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,故选项说法正确.

C、a处白磷燃着后很快熄灭,白磷燃烧生成五氧化二磷,没有二氧化碳生成,很快熄灭是因为氧气被耗尽,故选项说法错误.

D、管口小气球能防止生成的五氧化二磷逸散到空气中,体现实验绿色化,故选项说法正确.

5.【答案】B

【解析】解:

A、甲通过薄铜片上的白磷和水中的白磷的燃烧对比可知,薄铜片上的白磷与氧气接触所以燃烧了,可探究可燃物的燃烧是否需要与氧气接触,故能实现探究目的;

B、甲实验中a、b对比可探究可燃物的燃烧是否需要氧气,不是温度,故不能实现探究目的;

C、②中铁钉只和水接触,①中铁钉和氧气以及水同时接触,一段时间后,②中铁钉没有锈蚀,而①中铁钉锈蚀,通过①②对比说明铁钉锈蚀的条件之一是铁钉与氧气接触,故能实现探究目的;

D、①和②对比可探究氧气对锈蚀的影响;①和③对比可探究水对锈蚀的影响,故能实现探究目的.

6.【答案】B

【解析】解:A、稀盐酸能和碳酸盐反应生成二氧化碳,能和比较活泼的金属单质反应生成氢气,该选项不能达到实验目的;

B、配制100g质量分数10%的NaCl溶液,需要10g氯化钠和90mL水,该选项能够达到实验目的;

C、锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,生成的氢气逸出装置,不能验证质量守恒定律,该选项不能达到实验目的;

D、因为热水中的红磷温度没有达到着火点,即使和氧气接触也不能燃烧,因此不能验证燃烧条件,该选项不能达到实验目的。

7.【答案】C

【解析】解:A、实验1中现象是白磷燃烧、红磷不燃烧,分析燃烧的条件:都与空气接触,都具有可燃性,通过红磷未燃烧,说明了红磷的着火点比白磷高;故A正确;

B、图1中水下白磷未燃烧是由于没有与氧气接触,故B正确;

C、图2中水下白磷能燃烧,是因为与氧气接触,温度达到着火点,符合燃烧条件,故C错误;

D、可燃物燃烧需要氧气(或空气),并达到着火点,故D正确。

8.【答案】A

【解析】解:A、可燃物不与氧气接触温度达到其着火点以上时也不会燃烧,故A错误;

B、热水中的白磷不燃烧,说明燃烧需要空气(或氧气),故B正确;

C、薄铜片上的红磷不能燃烧说明温度没有达到可燃物的着火点,不符合燃烧的条件,故C正确;

D、实验中薄铜片的作用是利用铜片的导热性给物质加,故D正确。

9.【答案】D

【解析】解:①Ⅰ与Ⅲ对比,通入的气体不同,温度相同,由Ⅲ中木炭能燃烧Ⅰ中木炭不燃烧说明燃烧需要可燃物与氧气接触,故①正确;

②Ⅰ和Ⅲ对比,氧气能与木炭反应氮气不能与木炭反应,说明O2的化学性质比氮气活泼,故②正确;

③Ⅱ与Ⅲ对比,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点,不是超过可燃物的着火点,故③错误;

④该实验不能证明燃烧需要可燃物,故④错误;

⑤实验(2)中的尾气中含有一氧化碳,能污染空气,该装置缺乏尾气处理装置,故⑤正确;

⑥实验(2)中玻璃管内物质的质量在反应前后的减少量是氧元素的质量,C中反应前后物质的质量的增加量是二氧化碳的质量,二者不可能相等.故⑥错误.

由以上分析可知,D正确.

10.【答案】D

【解答】

A.探究空气中氧气的含量实验中,结论为氧气约占空气体积的五分之一,故A正确;

B.探究燃烧的条件之一,实验中通过滤纸片与乒乓球片燃烧的先后,可以得出燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点,故B正确;

C.通过A烧杯酚酞变红色可知氨分子在不断地运动,故C正确;

D.通过水的电解生成氢气和氧气实验,可知水是由氢、氧元素组成的,故D错误。

故选D。

11.【答案】D

【解答】

A.探究空气中氧气的含量实验中,结论为氧气约占空气体积的五分之一,故A结论正确;

B.探究燃烧的条件之一,实验中通过滤纸片与乒乓球片燃烧的先后,可以得出燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点,故B结论正确;

C.通过A烧杯酚酞变红色可知氨分子在不断地运动,故C结论正确;

D.通过水的电解生成氢气和氧气实验,可知水是由氢、氧元素组成的,故D结论错误。

故选D。

12.【答案】C

【解析】解:A、铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,说法正确,故A正确;

B、铜片上的白磷燃烧而热水中的白磷不燃烧,说明燃烧需要空气(或氧气),说法正确,故B正确;

C、即使向热水中的白磷通入氧气,白磷也不可能燃烧,说法错误,符合燃烧的条件,会燃烧,故C错误;

D、由本实验推知,消除可燃物燃烧的任何一个条件,都可达到灭火的目的,说法正确,故D正确。

13.【答案】C

【解答】

A.?盐酸和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和水,反应无明显现象,应该借助指示剂,故结论不正确,故A不符合题意;

B.?氧化铜是否为催化剂,还应该探究氧化铜在化学反应前后的质量和化学性质是否改变,故结论不正确,故B不符合题意;

C. 都和氧气接触的情况下,热水中的白磷燃烧,冷水中的白磷不燃烧,说明燃烧的条件之一是温度达到着火点,故对应关系正确,故C符合题意;

D.?两根铁丝上均有固体附着,只能说明铁比铜、银都活泼,不能比较铜、银的活泼性,结论错误,故D不符合题意。

故选C。

14.【答案】D

【解析】解:

A、冷水中没有氧气,缺少了白磷燃烧需要的氧气,不能燃烧,与题意不符,故A错误。

B、冷水温度低,使白磷的温度达不到着火点,不能燃烧,与题意不符,故B错误。

C、热水中通入空气,提供了白磷燃烧需要的氧气,能燃烧,与题意不符,故C错误。

D、甲、乙实验说明白磷烧既需要温度达到着火点又需要助燃物氧气,与题意相符,故D正确。

15.【答案】2H2O2??MnO2??2H2O+O2↑? 与氧气接触? 节约药品、更环保

【解析】解:(1)过氧化氢在二氧化锰催化作用下分解生成水和氧气,发生反应的化学方程式为:2H2O2??MnO2??2H2O+O2↑。

故填:2H2O2??MnO2??2H2O+O2↑。

(2)向Y型管中挤入H2O2溶液后,观察到导管口开始产生气泡时,烧杯中白磷不燃烧,是因为开始排出的气体主要是空气,一段时间后,排出的气体是纯净的氧气,白磷燃烧,此现象能够证明的可燃物燃烧的条件是与氧气接触。

故填:与氧气接触。

(3)微型实验的优点:节约药品、更环保。

故填:节约药品、更环保。

16.【答案】铜片上的白磷燃烧起来,红磷不燃烧 ? 水中白磷不燃烧 ? 白磷 ? 煤油中 ? 通入氧气

【解析】解:(1)燃烧需要温度达到着火点和氧气,而铜片上的红磷温度没有达到着火点,水中白磷缺少氧气,故都不能燃烧,只有铜片上的白磷燃烧了起来

故答案为:铜片上的白磷燃烧起来,红磷不燃烧;水中白磷不燃烧

(2)白磷的着火点很低极易燃烧,且很容易发生缓慢氧化而自燃,故常把其存于煤油中

故答案为:煤油中

(3)结合物质燃烧的条件可知水中的白磷不燃烧的原因是缺少氧气,故可通入氧气

故答案为:通入氧气

17.【答案】导热? 燃烧起来? 白烟? 不能燃烧? 氧气? 着火点? 达到着火点的白磷与氧气接触? 4P+5O2??点燃??2P2O5

【解析】解:(1)该实验利用了金属铜的导热性。

故填:导热。

(2)该实验过程中发生的实验现象是:铜片上的白磷燃烧起来,产生大量的白烟,水中的白磷(与氧气隔绝)和铜片上的红磷(温度没有达到着火点)不能燃烧。

故填:燃烧起来;白烟;不能燃烧。

(3)由该实验可得出可燃物燃烧必须同时满足的条件是:可然物与氧气接触,可燃物达到燃烧所需的着火点。

故填:氧气;着火点。

(4)实验完毕,将烧杯中的热水慢慢倒出,水快倒完时,发现白磷刚露出水面就剧烈燃烧起来其原因是达到着火点的白磷与氧气接触,白磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式:4P+5O2??点燃??2P2O5。

故填:达到着火点的白磷与氧气接触;4P+5O2??点燃??2P2O5。

可燃物燃烧的条件是:与氧气接触,温度达到可燃物的着火点,二者必须同时具备,缺一不可。

灭火的方法有:移走可燃物,隔绝氧气,降低温度到可燃物的着火点以下。

18.【答案】乒乓球碎片先燃烧,纸片后燃烧;乒乓球碎片的着火点比纸片的着火点低;使可燃物于氧气接触和不接触的实验

【解析】解:(1)本题实验中可以观察到乒乓球碎片先燃烧,纸片后燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,且乒乓球碎片的着火点比纸片的着火点低,故填:乒乓球碎片先燃烧,纸片后燃烧;乒乓球碎片的着火点比纸片的着火点低;

(2)要想探究可燃物燃烧的其它条件,就是探究是否需要氧气,可以进行的实验是使可燃物于氧气接触和不接触的实验,故填:使可燃物于氧气接触和不接触的实验.

答案:

19.【答案】【知识回顾】4P?+?5O2?2P2O5

【交流讨论】(1)铜片上的白磷燃烧,而热水中的白磷不燃烧;隔绝烧杯中的白磷与氧气接触;提供热量使温度达到白磷的着火点?

(2)氧气(或空气)

(3)乒乓球碎片先燃烧

【趣味实验】纸杯中的水吸收热量,使温度达不到纸杯的着火点

【综合应用】放热

【解答】

【知识回顾】

红磷燃烧反应为红磷和氧气在点燃的条件下生成五氧化二磷,化学方程式是4P?+?5O2?2P2O5;

【交流讨论】

(1)图一中能说明燃烧需要与氧气接触的实验现象是铜片上的白磷燃烧,而热水中的白磷不燃烧;图二中热水的作用是隔绝烧杯中的白磷与氧气接触,提供热量使温度达白磷的着火点;

(2)将装有某气体的大试管口朝下垂直插入水中,使试管罩住白磷(如图三所示),结果观察到了“水火相容”的奇观,则大试管所装气体是空气或氧气;

(3)如图所示,把同样大小的滤纸碎片和乒乓球碎片分开放在一块薄铜片的两侧,加热铜片的中部,将观察到的现象是乒乓球碎片先燃烧,因为乒乓球碎片的着火点比滤纸碎片的着火点低;

【趣味实验】

装水的纸杯没有被点着的原因是纸杯中的水吸收热量,使温度达不到纸杯的着火点;

【综合应用】

“水火不相容”是指水能灭火,其实水有时也可以“生火”,比如钾遇水会立刻着火,因为钾遇水生成H2和KOH,该反应是放热反应,放出热量使温度达到了氢气的着火点,所以着火了。

20.【答案】(1)氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红

(2)温度达到可燃物着火点

(3)氢气(H2);作燃料(或填充探空气球);增强导电性

【解析】

【解答】

(1)A实验中,氨水具有挥发性,能挥发出氨气,氨分子不断运动到烧杯②中,使酚酞变红,故答案为:氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红;

(2)B实验中,观察到薄铜片上的乒乓球碎片先燃烧,滤纸碎片后燃烧,说明乒乓球碎片着火点较低,可以说明燃烧条件之一是温度达到可燃物着火点,故答案为:温度达到可燃物着火点;

(3)电解水时,与电源负极连接的试管中产生的气体为氢气;氢气具有可燃性,可作燃料,其密度小于空气能够做氢气球;电解水时,在水中加入少量硫酸钠或氢氧化钠的目的是增强水的导电性,故答案为:氢气(H2);作燃料(或填充探空气球);增强导电性。

21.【答案】可燃物 ? C2H5OH+3O??点燃??2CO2+3H2O ? 温度达到可燃物的着火点 ? 可燃物要与氧气接触 ? 环保,防止产生的白烟污染空气

【解析】解:

(1)玻璃棒蘸酒精在酒精灯上加热后离开有火焰,说明酒精能燃烧,玻璃棒蘸水加热无明显现象,进一步说明物质要燃烧首先须是可燃物;酒精和氧气在点燃的条件下生成二氧化碳和水,方程式是:C2H5OH+3O2??点燃??2CO2+3H2O;

(2)白磷和红磷都是可燃物,且都与空气接触,当看到a处白磷燃烧、c处红磷不燃烧时,估计温度计示数一定在40℃以上,因为白磷的着火点是40℃,而红磷的着火点大于200℃,从而也说明了燃烧需温度达着火点;

(3)相比于教材中的实验装置,图2实验在密闭容器中进行,可以防止产生的白烟污染空气。

一、单选题

根据下图所示的实验现象,下列判断 不 正 确的是(????)

A. 现象①②说明物质燃烧需要氧气

B. 现象①说明白磷的着火点低于80℃

C. 现象②③说明两种可燃物的着火点均高于80℃

D. 现象①③说明两种可燃物的着火点不同

图甲和图乙所示实验方法均可用来探究可燃物燃烧的条件.

小颖同学用图乙所示装置进行实验,得到以下实验事实:

①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;

③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧.

该实验中,能证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实是(????)

A. ①② B. ③④ C. ②④ D. ①④

小红同学设计了探究燃烧条件的实验装置如图所示,下列说法不正确的是

A. 气球的作用是缓冲气压形成密闭装置,防止污染空气

B. 观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧

C. 热水的作用是升高可燃物温度,隔绝空气

D. 由此实验得出燃烧的条件是可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

如图是探究燃烧条件的实验,有关该实验的说法错误的是(????)

A. 实验中a、c处的现象说明燃烧需要氧气参与

B. 实验中a、b处的现象说明燃烧需要达到可燃物的着火点

C. a处白磷燃着后很快熄灭,原因是管内产生了二氧化碳气体

D. 管口小气球的使用体现实验绿色化

控制变量法是实验探究的重要方法.下列设计方案不能实现探究目的是(????)

A. 甲实验可探究可燃物的燃烧需要与氧气接触且温度达到着火点

B. 甲实验中a、b对比可探究可燃物的燃烧是否需要达到一定温度

C. 乙中①②对比可探究铁的锈蚀条件是否与氧气有关

D. 乙中①②③对比可探究铁的锈蚀条件是否与氧气和水等物质有关

能达成实验目的的是(????)

A

B

C

D

目的

检验碳酸盐

配制100g质量分数10%

的NaCl溶液

验证质量守恒定律

验证与氧气接触时燃烧的条件之一

实验

A. A B. B C. C D. D

如图是一组用于研究可燃物燃烧条件的对比实验,对有关实验现象和结论的判断错误的是(????)

A. 实验1中红磷未燃烧,说明红磷的着火点高于白磷

B. 实验1中热水中白磷没有燃烧,是因为没有氧气

C. 实验2中白磷燃烧,说明实验2中的热水温度高于实验1

D. 可燃物燃烧需要氧气(或空气),并达到着火点

如图所示的实验目的是探究物质燃烧的条件,下列说法不正确的是(????)

A. 可燃物在温度达到其着火点以上时就会燃烧

B. 水中白磷不能燃烧是因为白磷没有与氧气接触

C. 红磷不能燃烧说明温度要达到可燃物的着火点以上

D. 实验中薄铜片的作用是利用铜片的导热性给物质加热

用如图装置完成以下试验:

(1)探究燃烧条件:若B处盛放木炭.

Ⅰ.先在A处通入氮气一段时间后,在B处加热,B、C处没有明显变化;

Ⅱ.待B处冷却至室温,在A处通入氧气一段时间后,B、C处没有明显变化;

Ⅲ.在A处继续通入氧气,然后在B处加热,发现木炭燃烧,C处变浑浊.

(2)模拟工业炼铁:若B处盛放氧化铁粉末.在A处通入一氧化碳一段时间后,B处下方用酒精喷灯加热.下列说法中正确的是(????)

①Ⅰ和Ⅲ对比,说明燃烧需要可燃物与氧气接触

②Ⅰ和Ⅲ对比,说明O2的化学性质比氮气活泼

③Ⅱ与Ⅲ对比,说明燃烧需要温度超过可燃物的着火点

④该实验还能证明燃烧需要可燃物

⑤实验(2)中缺乏尾气处理装置

⑥实验(2)中玻璃管内物质的质量在反应前后的减少量可能等于C中反应前后物质的质量的增加量.

A. ①②③④⑤⑥ B. ①②③④⑤ C. ①②⑤⑥ D. ①②⑤

下列图示实验所得出的结论中,不正确的是(????)

A. 氧气约占空气体积的1/5?

B. 燃烧条件之一:温度需达到可燃物的着火点

C. 氨气分子在不断的运动

D. 水是由氢气和氧气组成的

下列图示实验所得出的结论中,不正确的是

A. 氧气约占空气体积的15

B. 燃烧条件之一:温度需达到可燃物的着火点

C. 氨气分子在不断的运动

D. 水是由氢气和氧气组成的

康康同学在探究燃烧条件时,进行了如图所示的实验.下列关该实验的说法不正确的是(????)

A. 铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点

B. 铜片上的白磷燃烧而热水中的白磷不燃烧,说明燃烧需要空气(或氧气)

C. 即使向热水中的白磷通入氧气,白磷也不可能燃烧

D. 由本实验推知,消除可燃物燃烧的任何一个条件,都可达到灭火的目的

下列实验操作、现象与结论对应关系正确的是 (????)

选项

实验操作

现象

结论

A

向盐酸中加入氢氧化钠溶液

无明显现象

二者之间不发生反应

B

向5%的过氧化氢溶液中加入少量氧化铜

有大量气泡产生

氧化铜起催化作用

C

用导管分别对准浸没在热水和冷水中的白磷通氧气

热水中的白磷燃烧,冷水中的白磷不燃烧

燃烧的条件之一是温度达到着火点

D

将两根铁丝分别伸入硫酸铜溶液和硝酸银溶液中

两根铁丝上均有固体附着

金属的活动性顺序为

Fe>Cu>Ag

A. A B. B C. C D. D

某化学兴趣小组用如图所示两个实验探究可燃物燃烧的条件.已知白磷的着火点为40℃,下列说法不正确的是(????)

A. 甲实验不通空气时,冷水中的白磷不燃烧

B. 甲实验通空气时,冷水中的白磷不燃烧

C. 乙实验通空气时,热水中的白磷燃烧

D. 甲、乙实验只能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点

二、填空题

用如图所示装置探究燃烧的条件。已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)当H2O2溶液与MnO2接触时,发生反应的化学方程式为______。

(2)向Y型管中挤入H2O2溶液后,观察到导管口开始产生气泡时,烧杯中白磷不燃烧;一段时间后,白磷燃烧,此现象能够证明的可燃物燃烧的条件是______。

(3)列举至少一条微型实验的优点:______。

在500mL的烧杯中注入400mL热水,并放入用硬纸圈圈住的一小块白磷,在烧杯上盖一片薄铜片,铜片上一端放一小堆干燥的红磷,另一端放一小块已用滤纸吸去表面上水的白磷,(如图),回答下列问题:

(1)实验时观察到的现象是______、______。

(2)白磷和红磷相比,最易燃烧的是______,少量白磷应保存在______

(3)如何使水中白磷燃烧?______。

如图是探究可燃物燃烧条件的实验装置,在500mL的烧杯中注入40mL?90℃的热水,并投入一小块白磷(着火点约为40℃)。在烧杯上盖一片薄铜片,铜片上一端放一小块干燥的红磷(着火点约为240℃),另一端放一小块已用滤纸去表面水的白磷(白磷保存在水里)。

(1)该实验利用了金属铜的______性(填“导热”或“导电”)。

(2)该实验过程中发生的实验现象是:铜片上的白磷______,产生大量的______;水中的白磷和铜片上的红磷______。

(3)由该实验可得出可燃物燃烧必须同时满足的条件是:可然物与______接触,可燃物达到燃烧所需的______。

(4)实验完毕,将烧杯中的热水慢慢倒出,水快倒完时,发现白磷刚露出水面就剧烈燃烧起来其原因是______,写出白磷燃烧的化学方程式______。

某化学学习小组探究可燃物燃烧的条件.

(1)小萍按如图所示进行实验,可观察到的现象和结论分别是 ______ .

(2)要想探究可燃物燃烧的其他条件,还需要补做的实验是 ______ .

三、实验题

某化学小组围绕燃烧与灭火的主题开展了相关活动。请你结合下图回答问题:

【知识回顾】

红磷燃烧的化学方程式是_____________________________________________。

【交流讨论】

(1)图一中能说明燃烧需要与氧气接触的实验现象是__________________________________________,图二中热水的作用是____________________________、____________________________。

(2)将装有某气体的大试管口朝下垂直插入水中,使试管罩住白磷(如图三所示),结果观察到了“水火相容”的奇观,则大试管所装气体可能是__________;

(3)如图所示,把同样大小的滤纸碎片和乒乓球碎片分开放在一块薄铜片的两侧,加热铜片的中部,将观察到的现象是_________________________________________。

【趣味实验】同学们找来了两个相同的纸杯:向其中一个纸杯中加入少量水,然后分别将两个纸杯放在酒精灯火焰上灼烧,很快空纸杯就着火燃烧了而装水的纸杯则没有被点着。请你分析装水的纸杯没有被点着的原因_____________________________________________。

【综合应用】“水火不相容”是指水能灭火,其实水有时也可以“生火”,比如钾遇水会立刻着火,因为钾遇水生成H2和KOH,该反应是______(填“吸热”或“放热”)反应。

如图是初中化学的一些实验装置示意图。回答下列问题:

(1)A中现象:烧杯①中溶液不变色,烧杯②中溶液变红。请用分子的知识解释“变红”的原因____________________________________________________。

(2)B实验中,观察到薄铜片上的乒乓球碎片先燃烧,滤纸碎片后燃烧,可以说明燃烧条件之一是______________________________。

(3)C实验中,与电源负极连接的试管中产生的气体为______,它的一个用途_______,向水中加入少量硫酸钠或氢氧化钠的目的是________________________。

如图的实验可用于研究燃烧的条件(夹持固定装置略去)。

已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)图1的实验中,分别用玻璃棒蘸取酒精和水,在酒精灯火焰上加热,片刻后移开,实验现象如下:

实验用品

实验现象

蘸有酒精的玻璃棒

产生火焰

蘸有水的玻璃棒

无明显变化

此现象能够说明燃烧应具备的条件是______,实验中发生反应的化学方程式为______。

(2)图2的实验中,a、b处放有少量白磷,c处放有少量红磷。观察到a处白磷燃烧、c处红磷不燃烧,此现象能够说明燃烧应具备的条件是______;观察到a处白磷燃烧、b处白磷不燃烧,此现象能够说明燃烧应具备的条件是______。

(3)相比于教材中的实验装置(图3),图2实验装置的优点是______。

答案和解析

1.【答案】C

【解答】

A.现象①②说明物质燃烧需要氧气,因为①与空气接触的白磷燃烧,②无氧气,白磷不燃烧,故A正确,不符合题意;

B.现象①能燃烧,说明白磷的着火点不高于80℃,故B正确,不符合题意;

C.现象②白磷不燃烧,因为无氧气;而③红磷不燃烧,说明其着火点均高于80℃,故C错误,符合题意;

D.现象①③,都与空气接触,而①白磷能燃烧,而③红磷不燃烧,说明两种可燃物的着火点不同,故D正确,不符合题意。

故选C。

2.【答案】B

【解析】解:燃烧的条件是:有可燃物、温度达到着火点、与空气接触,证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实的变量是否与空气接触,其它两个条件必须符合燃烧哦的条件,即有白磷、温度达到着火点,也就是说都需要在热水中。

3.【答案】B

【解答】

A.气球的作用是缓冲气压形成密闭装置,收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气,故A说法正确;

B.观察到的现象:试管中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧;烧杯中的白磷不能燃烧,因为没有与氧气接触,故B说法不正确;

C.热水的作用是:升高温度,隔绝空气,故C说法正确;

D.由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点,故D说法正确。

故选B。

4.【答案】C

【解析】解:A、实验中a、c处的现象分别是白磷燃烧、白磷不能燃烧,a处的白磷能与氧气接触,说明燃烧需要氧气参与,故选项说法正确.

B、实验中a、b处的现象分别是白磷燃烧、红磷不能燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,故选项说法正确.

C、a处白磷燃着后很快熄灭,白磷燃烧生成五氧化二磷,没有二氧化碳生成,很快熄灭是因为氧气被耗尽,故选项说法错误.

D、管口小气球能防止生成的五氧化二磷逸散到空气中,体现实验绿色化,故选项说法正确.

5.【答案】B

【解析】解:

A、甲通过薄铜片上的白磷和水中的白磷的燃烧对比可知,薄铜片上的白磷与氧气接触所以燃烧了,可探究可燃物的燃烧是否需要与氧气接触,故能实现探究目的;

B、甲实验中a、b对比可探究可燃物的燃烧是否需要氧气,不是温度,故不能实现探究目的;

C、②中铁钉只和水接触,①中铁钉和氧气以及水同时接触,一段时间后,②中铁钉没有锈蚀,而①中铁钉锈蚀,通过①②对比说明铁钉锈蚀的条件之一是铁钉与氧气接触,故能实现探究目的;

D、①和②对比可探究氧气对锈蚀的影响;①和③对比可探究水对锈蚀的影响,故能实现探究目的.

6.【答案】B

【解析】解:A、稀盐酸能和碳酸盐反应生成二氧化碳,能和比较活泼的金属单质反应生成氢气,该选项不能达到实验目的;

B、配制100g质量分数10%的NaCl溶液,需要10g氯化钠和90mL水,该选项能够达到实验目的;

C、锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,生成的氢气逸出装置,不能验证质量守恒定律,该选项不能达到实验目的;

D、因为热水中的红磷温度没有达到着火点,即使和氧气接触也不能燃烧,因此不能验证燃烧条件,该选项不能达到实验目的。

7.【答案】C

【解析】解:A、实验1中现象是白磷燃烧、红磷不燃烧,分析燃烧的条件:都与空气接触,都具有可燃性,通过红磷未燃烧,说明了红磷的着火点比白磷高;故A正确;

B、图1中水下白磷未燃烧是由于没有与氧气接触,故B正确;

C、图2中水下白磷能燃烧,是因为与氧气接触,温度达到着火点,符合燃烧条件,故C错误;

D、可燃物燃烧需要氧气(或空气),并达到着火点,故D正确。

8.【答案】A

【解析】解:A、可燃物不与氧气接触温度达到其着火点以上时也不会燃烧,故A错误;

B、热水中的白磷不燃烧,说明燃烧需要空气(或氧气),故B正确;

C、薄铜片上的红磷不能燃烧说明温度没有达到可燃物的着火点,不符合燃烧的条件,故C正确;

D、实验中薄铜片的作用是利用铜片的导热性给物质加,故D正确。

9.【答案】D

【解析】解:①Ⅰ与Ⅲ对比,通入的气体不同,温度相同,由Ⅲ中木炭能燃烧Ⅰ中木炭不燃烧说明燃烧需要可燃物与氧气接触,故①正确;

②Ⅰ和Ⅲ对比,氧气能与木炭反应氮气不能与木炭反应,说明O2的化学性质比氮气活泼,故②正确;

③Ⅱ与Ⅲ对比,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点,不是超过可燃物的着火点,故③错误;

④该实验不能证明燃烧需要可燃物,故④错误;

⑤实验(2)中的尾气中含有一氧化碳,能污染空气,该装置缺乏尾气处理装置,故⑤正确;

⑥实验(2)中玻璃管内物质的质量在反应前后的减少量是氧元素的质量,C中反应前后物质的质量的增加量是二氧化碳的质量,二者不可能相等.故⑥错误.

由以上分析可知,D正确.

10.【答案】D

【解答】

A.探究空气中氧气的含量实验中,结论为氧气约占空气体积的五分之一,故A正确;

B.探究燃烧的条件之一,实验中通过滤纸片与乒乓球片燃烧的先后,可以得出燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点,故B正确;

C.通过A烧杯酚酞变红色可知氨分子在不断地运动,故C正确;

D.通过水的电解生成氢气和氧气实验,可知水是由氢、氧元素组成的,故D错误。

故选D。

11.【答案】D

【解答】

A.探究空气中氧气的含量实验中,结论为氧气约占空气体积的五分之一,故A结论正确;

B.探究燃烧的条件之一,实验中通过滤纸片与乒乓球片燃烧的先后,可以得出燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点,故B结论正确;

C.通过A烧杯酚酞变红色可知氨分子在不断地运动,故C结论正确;

D.通过水的电解生成氢气和氧气实验,可知水是由氢、氧元素组成的,故D结论错误。

故选D。

12.【答案】C

【解析】解:A、铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,说法正确,故A正确;

B、铜片上的白磷燃烧而热水中的白磷不燃烧,说明燃烧需要空气(或氧气),说法正确,故B正确;

C、即使向热水中的白磷通入氧气,白磷也不可能燃烧,说法错误,符合燃烧的条件,会燃烧,故C错误;

D、由本实验推知,消除可燃物燃烧的任何一个条件,都可达到灭火的目的,说法正确,故D正确。

13.【答案】C

【解答】

A.?盐酸和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和水,反应无明显现象,应该借助指示剂,故结论不正确,故A不符合题意;

B.?氧化铜是否为催化剂,还应该探究氧化铜在化学反应前后的质量和化学性质是否改变,故结论不正确,故B不符合题意;

C. 都和氧气接触的情况下,热水中的白磷燃烧,冷水中的白磷不燃烧,说明燃烧的条件之一是温度达到着火点,故对应关系正确,故C符合题意;

D.?两根铁丝上均有固体附着,只能说明铁比铜、银都活泼,不能比较铜、银的活泼性,结论错误,故D不符合题意。

故选C。

14.【答案】D

【解析】解:

A、冷水中没有氧气,缺少了白磷燃烧需要的氧气,不能燃烧,与题意不符,故A错误。

B、冷水温度低,使白磷的温度达不到着火点,不能燃烧,与题意不符,故B错误。

C、热水中通入空气,提供了白磷燃烧需要的氧气,能燃烧,与题意不符,故C错误。

D、甲、乙实验说明白磷烧既需要温度达到着火点又需要助燃物氧气,与题意相符,故D正确。

15.【答案】2H2O2??MnO2??2H2O+O2↑? 与氧气接触? 节约药品、更环保

【解析】解:(1)过氧化氢在二氧化锰催化作用下分解生成水和氧气,发生反应的化学方程式为:2H2O2??MnO2??2H2O+O2↑。

故填:2H2O2??MnO2??2H2O+O2↑。

(2)向Y型管中挤入H2O2溶液后,观察到导管口开始产生气泡时,烧杯中白磷不燃烧,是因为开始排出的气体主要是空气,一段时间后,排出的气体是纯净的氧气,白磷燃烧,此现象能够证明的可燃物燃烧的条件是与氧气接触。

故填:与氧气接触。

(3)微型实验的优点:节约药品、更环保。

故填:节约药品、更环保。

16.【答案】铜片上的白磷燃烧起来,红磷不燃烧 ? 水中白磷不燃烧 ? 白磷 ? 煤油中 ? 通入氧气

【解析】解:(1)燃烧需要温度达到着火点和氧气,而铜片上的红磷温度没有达到着火点,水中白磷缺少氧气,故都不能燃烧,只有铜片上的白磷燃烧了起来

故答案为:铜片上的白磷燃烧起来,红磷不燃烧;水中白磷不燃烧

(2)白磷的着火点很低极易燃烧,且很容易发生缓慢氧化而自燃,故常把其存于煤油中

故答案为:煤油中

(3)结合物质燃烧的条件可知水中的白磷不燃烧的原因是缺少氧气,故可通入氧气

故答案为:通入氧气

17.【答案】导热? 燃烧起来? 白烟? 不能燃烧? 氧气? 着火点? 达到着火点的白磷与氧气接触? 4P+5O2??点燃??2P2O5

【解析】解:(1)该实验利用了金属铜的导热性。

故填:导热。

(2)该实验过程中发生的实验现象是:铜片上的白磷燃烧起来,产生大量的白烟,水中的白磷(与氧气隔绝)和铜片上的红磷(温度没有达到着火点)不能燃烧。

故填:燃烧起来;白烟;不能燃烧。

(3)由该实验可得出可燃物燃烧必须同时满足的条件是:可然物与氧气接触,可燃物达到燃烧所需的着火点。

故填:氧气;着火点。

(4)实验完毕,将烧杯中的热水慢慢倒出,水快倒完时,发现白磷刚露出水面就剧烈燃烧起来其原因是达到着火点的白磷与氧气接触,白磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式:4P+5O2??点燃??2P2O5。

故填:达到着火点的白磷与氧气接触;4P+5O2??点燃??2P2O5。

可燃物燃烧的条件是:与氧气接触,温度达到可燃物的着火点,二者必须同时具备,缺一不可。

灭火的方法有:移走可燃物,隔绝氧气,降低温度到可燃物的着火点以下。

18.【答案】乒乓球碎片先燃烧,纸片后燃烧;乒乓球碎片的着火点比纸片的着火点低;使可燃物于氧气接触和不接触的实验

【解析】解:(1)本题实验中可以观察到乒乓球碎片先燃烧,纸片后燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,且乒乓球碎片的着火点比纸片的着火点低,故填:乒乓球碎片先燃烧,纸片后燃烧;乒乓球碎片的着火点比纸片的着火点低;

(2)要想探究可燃物燃烧的其它条件,就是探究是否需要氧气,可以进行的实验是使可燃物于氧气接触和不接触的实验,故填:使可燃物于氧气接触和不接触的实验.

答案:

19.【答案】【知识回顾】4P?+?5O2?2P2O5

【交流讨论】(1)铜片上的白磷燃烧,而热水中的白磷不燃烧;隔绝烧杯中的白磷与氧气接触;提供热量使温度达到白磷的着火点?

(2)氧气(或空气)

(3)乒乓球碎片先燃烧

【趣味实验】纸杯中的水吸收热量,使温度达不到纸杯的着火点

【综合应用】放热

【解答】

【知识回顾】

红磷燃烧反应为红磷和氧气在点燃的条件下生成五氧化二磷,化学方程式是4P?+?5O2?2P2O5;

【交流讨论】

(1)图一中能说明燃烧需要与氧气接触的实验现象是铜片上的白磷燃烧,而热水中的白磷不燃烧;图二中热水的作用是隔绝烧杯中的白磷与氧气接触,提供热量使温度达白磷的着火点;

(2)将装有某气体的大试管口朝下垂直插入水中,使试管罩住白磷(如图三所示),结果观察到了“水火相容”的奇观,则大试管所装气体是空气或氧气;

(3)如图所示,把同样大小的滤纸碎片和乒乓球碎片分开放在一块薄铜片的两侧,加热铜片的中部,将观察到的现象是乒乓球碎片先燃烧,因为乒乓球碎片的着火点比滤纸碎片的着火点低;

【趣味实验】

装水的纸杯没有被点着的原因是纸杯中的水吸收热量,使温度达不到纸杯的着火点;

【综合应用】

“水火不相容”是指水能灭火,其实水有时也可以“生火”,比如钾遇水会立刻着火,因为钾遇水生成H2和KOH,该反应是放热反应,放出热量使温度达到了氢气的着火点,所以着火了。

20.【答案】(1)氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红

(2)温度达到可燃物着火点

(3)氢气(H2);作燃料(或填充探空气球);增强导电性

【解析】

【解答】

(1)A实验中,氨水具有挥发性,能挥发出氨气,氨分子不断运动到烧杯②中,使酚酞变红,故答案为:氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红;

(2)B实验中,观察到薄铜片上的乒乓球碎片先燃烧,滤纸碎片后燃烧,说明乒乓球碎片着火点较低,可以说明燃烧条件之一是温度达到可燃物着火点,故答案为:温度达到可燃物着火点;

(3)电解水时,与电源负极连接的试管中产生的气体为氢气;氢气具有可燃性,可作燃料,其密度小于空气能够做氢气球;电解水时,在水中加入少量硫酸钠或氢氧化钠的目的是增强水的导电性,故答案为:氢气(H2);作燃料(或填充探空气球);增强导电性。

21.【答案】可燃物 ? C2H5OH+3O??点燃??2CO2+3H2O ? 温度达到可燃物的着火点 ? 可燃物要与氧气接触 ? 环保,防止产生的白烟污染空气

【解析】解:

(1)玻璃棒蘸酒精在酒精灯上加热后离开有火焰,说明酒精能燃烧,玻璃棒蘸水加热无明显现象,进一步说明物质要燃烧首先须是可燃物;酒精和氧气在点燃的条件下生成二氧化碳和水,方程式是:C2H5OH+3O2??点燃??2CO2+3H2O;

(2)白磷和红磷都是可燃物,且都与空气接触,当看到a处白磷燃烧、c处红磷不燃烧时,估计温度计示数一定在40℃以上,因为白磷的着火点是40℃,而红磷的着火点大于200℃,从而也说明了燃烧需温度达着火点;

(3)相比于教材中的实验装置,图2实验在密闭容器中进行,可以防止产生的白烟污染空气。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质