人教版高中语文必修二 《赤壁赋》 课件 共25张

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二 《赤壁赋》 课件 共25张 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

赤壁赋

苏轼

苏轼 (1037-1101 )

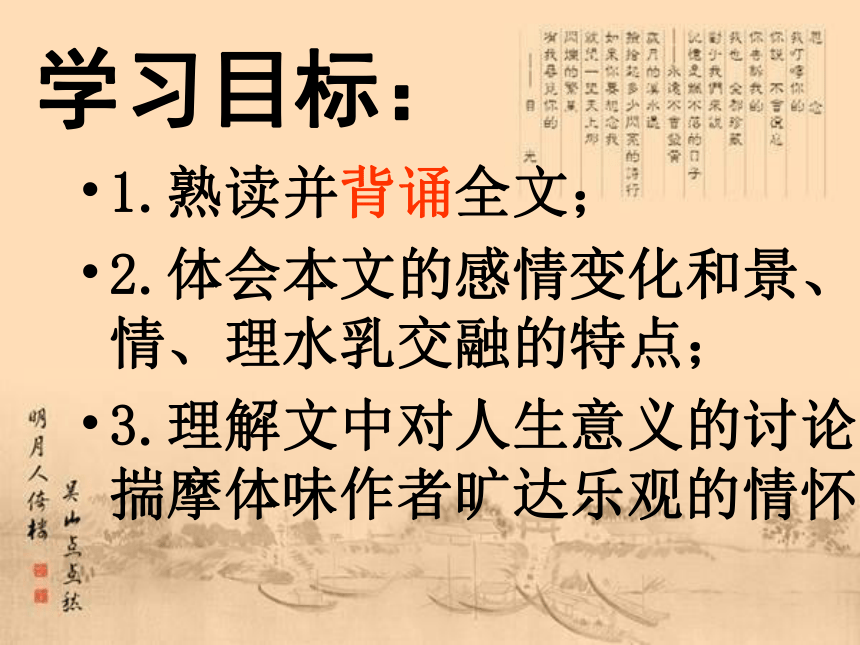

学习目标:

1.熟读并背诵全文;

2.体会本文的感情变化和景、情、理水乳交融的特点;

3.理解文中对人生意义的讨论,揣摩体味作者旷达乐观的情怀。

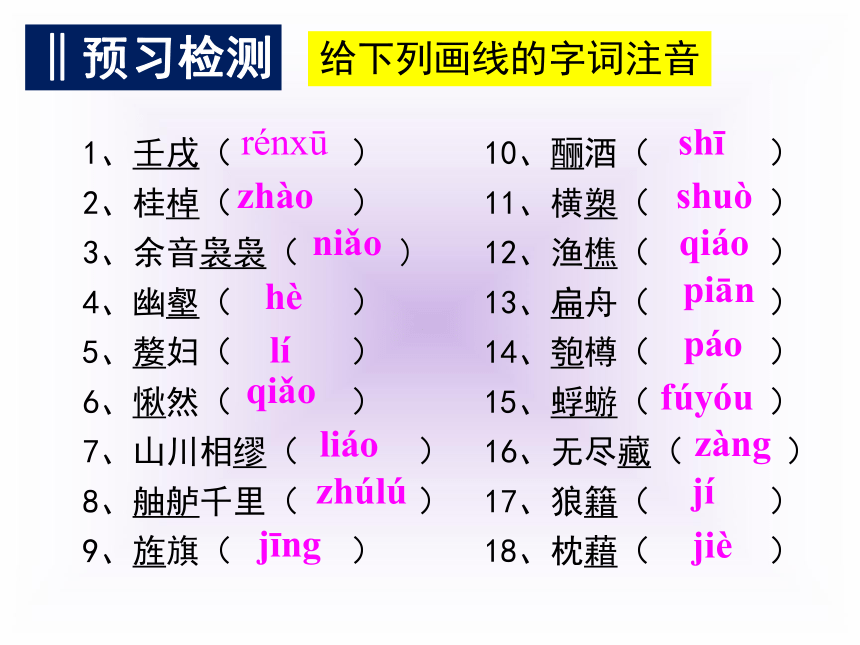

给下列画线的字词注音

1、壬戌( ) 10、酾酒( )

2、桂棹( ) 11、横槊( )

3、余音袅袅( ) 12、渔樵( )

4、幽壑( ) 13、扁舟( )

5、嫠妇( ) 14、匏樽( )

6、愀然( ) 15、蜉蝣( )

7、山川相缪( ) 16、无尽藏( )

8、舳舻千里( ) 17、狼籍( )

9、旌旗( ) 18、枕藉( )

rénxū

zhào

niǎo

hè

lí

qiǎo

liáo

zhúlú

jīng

shī

shuò

qiáo

piān

páo

fúyóu

zàng

jí

jiè

‖预习检测

“赋”

‖文学知识

赋体的流变大致经历了骚赋、汉赋、骈赋、律赋、文赋各个阶段。

骚赋:以楚辞为源头

大赋(汉):以铺张渲染为能事,排列许多怪异生僻的词汇,鸿篇巨制,繁缛富丽。

小赋:抒情咏物

骈赋(魏晋南北朝):受骈文影响,讲究对仗工整。

律赋(唐):科举中写赋,按照诗歌声律,除句式对偶 外,还限制用韵,规定平仄配合,音律谐和。

文赋(宋):打破声律限制,加入散文特点。

走近苏东坡

苏洵对苏轼、苏辙的教育竭尽全力,他鼓励儿子要像“轼”一样,登高望远,积极上进,又要像“辙”一样为人忠厚,处事稳妥。

苏洵、苏辙

韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵

苏辙 王安石 曾巩

唐宋八大家(文)

辛弃疾

苏辛(词)

黄庭坚 米芾

蔡襄

苏黄米蔡宋四家(书法)

三苏

苏轼像

苏轼书法

22岁中进士

26岁凤翔府签判

自请外调杭州

密州

徐 州

湖州

元丰三年黄州

元丰七年汝州

哲宗元年回京

自请外调杭州

颖州

扬州

定州

59岁惠州

62岁儋州

逝世常州

‖苏轼的仕途

乌台诗案:

乌台诗案,是北宋年间的一场文字狱,结果苏轼被抓进乌台,被关4个月。御史中丞李定、舒亶、何正臣等人摘取苏轼《湖州谢上表》中语句和此前所作诗句,以谤讪新政的罪名逮捕了苏轼,苏轼的诗歌确实有些讥刺时政,包括变法过程中的问题。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。所谓“乌台”,即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。所以此案称为“乌台诗案”。

‖背景介绍

‖黄州苏轼

元丰二年(公元1079年)十二月,苏轼被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来了已经荒芜了的50亩军营旧地给他种。营地位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑雪堂,题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。而当年,白居易贬谪四川忠州时,也曾在其地的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,如《步东坡》、《别东坡花树》等,苏轼仰慕白居易,故自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。

黄州的“赤壁”因苏东坡而名。

感情线索:乐-悲-乐

时间顺序:月初出—东方既白

叙事线索:夜游—听曲—主问客答—主辩—客喜

作者思路怎样,全文以什么为线索?

‖诵后感知

“主”缘何而悲:

客倚歌而和,箫声哀怨悲凉

↓↑

美人可望难即,理想难以实现。

外因

内因

何为其然也?

‖全文梳理

清风徐来 白露 遗世独立

1、游 月出 写景 乐

水波不兴 水光 羽化登天

怨慕

2、乐 歌 箫声 承上写“乐”启下写“悲”

泣诉

苏子 客 孟德 哀吾生之须臾

3、 问 而今安在哉 抒情 悲

愀然 答 周郎 羡长江之无穷

水——逝者如斯 变:天地不能一瞬 清风

4、 议论 喜

月——盈虚者如彼 不变:物与我皆无尽 明月

5、喜笑 更酌 狼籍 枕藉

‖艺术特点

1、景、情、理融于一体

写景:清风徐来,水波不兴;月出东山,徘徊斗牛;白露横江,水光接天。

抒情:哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

议论:水,逝者如斯而未尝往也;月,盈虚者如彼而卒莫消长也;变,天地曾不能以一瞬;不变,物与我皆无尽。

苏轼的散体文赋,既保留了传统赋体那种诗的特质与情韵,同时又吸取了散文的笔调和手法;骈词俪句,整散结合;句式长短不齐,用韵错落有致。

2、散体文赋

3、主客问答

运用主客问答的方式,使行文结构波澜起伏,摇曳多姿;作者的思想感情也因之得以层层展示,深层揭示。

课文描写了月夜的美好景色和泛舟大江饮酒赋诗的舒畅心情,通过客人的洞荒吹奏极其幽怨的声调,引起主客之间的一场问答,转移到关于人生态度问题的论辩上,写出历史人物的兴亡和现实苦闷的“悲’,阐明变与不变的道理,以求解脱,最后归于豁达乐观。表现出作者“乐——悲——喜”的感情变化。文章含而不露,意在言外,深沉的感情融于景物描写之中,满腔的悲愤寄寓在旷达的风貌之下。

‖课文总结

指出下列句子的句式或活用现象

1、月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。( )

2、凌万顷之茫然。( )

3、渺渺兮予怀( )

4、西望夏口,东望武昌。( )

5、侣鱼虾而友麋鹿( )

6、正襟危坐( )

7、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。( )

8、方其破荆州( )

9、夫水,智者乐也。( )

10、今是溪独见辱于愚,何哉?( )

状语后置

定语后置

倒装句

名作状

意动用法

使动用法

使动用法

使动用法

判断句

被动句

‖讲后回练

通假字

①举酒属客

②冯虚御风

“属”通“嘱”,这里指劝人饮酒。

“冯”通“凭”,乘。

古今异义词

①七月既望

古义农历每月十五;今义常用希望义。

②纵一苇之所如

古义往、到;今义常用适合、如同。

③冯虚御风

古义太空;今义常用空虚义。

④望美人兮天一方

古常用指圣主贤臣或美好理想;

今义常形容人容貌漂亮。

苏轼

苏轼 (1037-1101 )

学习目标:

1.熟读并背诵全文;

2.体会本文的感情变化和景、情、理水乳交融的特点;

3.理解文中对人生意义的讨论,揣摩体味作者旷达乐观的情怀。

给下列画线的字词注音

1、壬戌( ) 10、酾酒( )

2、桂棹( ) 11、横槊( )

3、余音袅袅( ) 12、渔樵( )

4、幽壑( ) 13、扁舟( )

5、嫠妇( ) 14、匏樽( )

6、愀然( ) 15、蜉蝣( )

7、山川相缪( ) 16、无尽藏( )

8、舳舻千里( ) 17、狼籍( )

9、旌旗( ) 18、枕藉( )

rénxū

zhào

niǎo

hè

lí

qiǎo

liáo

zhúlú

jīng

shī

shuò

qiáo

piān

páo

fúyóu

zàng

jí

jiè

‖预习检测

“赋”

‖文学知识

赋体的流变大致经历了骚赋、汉赋、骈赋、律赋、文赋各个阶段。

骚赋:以楚辞为源头

大赋(汉):以铺张渲染为能事,排列许多怪异生僻的词汇,鸿篇巨制,繁缛富丽。

小赋:抒情咏物

骈赋(魏晋南北朝):受骈文影响,讲究对仗工整。

律赋(唐):科举中写赋,按照诗歌声律,除句式对偶 外,还限制用韵,规定平仄配合,音律谐和。

文赋(宋):打破声律限制,加入散文特点。

走近苏东坡

苏洵对苏轼、苏辙的教育竭尽全力,他鼓励儿子要像“轼”一样,登高望远,积极上进,又要像“辙”一样为人忠厚,处事稳妥。

苏洵、苏辙

韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵

苏辙 王安石 曾巩

唐宋八大家(文)

辛弃疾

苏辛(词)

黄庭坚 米芾

蔡襄

苏黄米蔡宋四家(书法)

三苏

苏轼像

苏轼书法

22岁中进士

26岁凤翔府签判

自请外调杭州

密州

徐 州

湖州

元丰三年黄州

元丰七年汝州

哲宗元年回京

自请外调杭州

颖州

扬州

定州

59岁惠州

62岁儋州

逝世常州

‖苏轼的仕途

乌台诗案:

乌台诗案,是北宋年间的一场文字狱,结果苏轼被抓进乌台,被关4个月。御史中丞李定、舒亶、何正臣等人摘取苏轼《湖州谢上表》中语句和此前所作诗句,以谤讪新政的罪名逮捕了苏轼,苏轼的诗歌确实有些讥刺时政,包括变法过程中的问题。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。所谓“乌台”,即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。所以此案称为“乌台诗案”。

‖背景介绍

‖黄州苏轼

元丰二年(公元1079年)十二月,苏轼被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来了已经荒芜了的50亩军营旧地给他种。营地位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑雪堂,题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。而当年,白居易贬谪四川忠州时,也曾在其地的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,如《步东坡》、《别东坡花树》等,苏轼仰慕白居易,故自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。

黄州的“赤壁”因苏东坡而名。

感情线索:乐-悲-乐

时间顺序:月初出—东方既白

叙事线索:夜游—听曲—主问客答—主辩—客喜

作者思路怎样,全文以什么为线索?

‖诵后感知

“主”缘何而悲:

客倚歌而和,箫声哀怨悲凉

↓↑

美人可望难即,理想难以实现。

外因

内因

何为其然也?

‖全文梳理

清风徐来 白露 遗世独立

1、游 月出 写景 乐

水波不兴 水光 羽化登天

怨慕

2、乐 歌 箫声 承上写“乐”启下写“悲”

泣诉

苏子 客 孟德 哀吾生之须臾

3、 问 而今安在哉 抒情 悲

愀然 答 周郎 羡长江之无穷

水——逝者如斯 变:天地不能一瞬 清风

4、 议论 喜

月——盈虚者如彼 不变:物与我皆无尽 明月

5、喜笑 更酌 狼籍 枕藉

‖艺术特点

1、景、情、理融于一体

写景:清风徐来,水波不兴;月出东山,徘徊斗牛;白露横江,水光接天。

抒情:哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

议论:水,逝者如斯而未尝往也;月,盈虚者如彼而卒莫消长也;变,天地曾不能以一瞬;不变,物与我皆无尽。

苏轼的散体文赋,既保留了传统赋体那种诗的特质与情韵,同时又吸取了散文的笔调和手法;骈词俪句,整散结合;句式长短不齐,用韵错落有致。

2、散体文赋

3、主客问答

运用主客问答的方式,使行文结构波澜起伏,摇曳多姿;作者的思想感情也因之得以层层展示,深层揭示。

课文描写了月夜的美好景色和泛舟大江饮酒赋诗的舒畅心情,通过客人的洞荒吹奏极其幽怨的声调,引起主客之间的一场问答,转移到关于人生态度问题的论辩上,写出历史人物的兴亡和现实苦闷的“悲’,阐明变与不变的道理,以求解脱,最后归于豁达乐观。表现出作者“乐——悲——喜”的感情变化。文章含而不露,意在言外,深沉的感情融于景物描写之中,满腔的悲愤寄寓在旷达的风貌之下。

‖课文总结

指出下列句子的句式或活用现象

1、月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。( )

2、凌万顷之茫然。( )

3、渺渺兮予怀( )

4、西望夏口,东望武昌。( )

5、侣鱼虾而友麋鹿( )

6、正襟危坐( )

7、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。( )

8、方其破荆州( )

9、夫水,智者乐也。( )

10、今是溪独见辱于愚,何哉?( )

状语后置

定语后置

倒装句

名作状

意动用法

使动用法

使动用法

使动用法

判断句

被动句

‖讲后回练

通假字

①举酒属客

②冯虚御风

“属”通“嘱”,这里指劝人饮酒。

“冯”通“凭”,乘。

古今异义词

①七月既望

古义农历每月十五;今义常用希望义。

②纵一苇之所如

古义往、到;今义常用适合、如同。

③冯虚御风

古义太空;今义常用空虚义。

④望美人兮天一方

古常用指圣主贤臣或美好理想;

今义常形容人容貌漂亮。