人教部编版七年级历史上册 第6课 动荡的春秋时期 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史上册 第6课 动荡的春秋时期 课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第6课 动荡的春秋时期

公元前770年——公元前476年

重点:了解春秋时期社会经济的发展概况,理解社会经济发展和政治变革的关系

重点:了解周王室的衰微和诸侯争霸的史实

学习目标

01

02

03

04

01

02

重点:理解春秋时期的经济发展与周王室的衰微以及诸侯争霸的关系

02

03

03

重点:了解春秋时期的社会经济政治情况

难点:客观评价春秋时期诸侯争霸对中国社会发展的影响

02

03

05

齐桓公称霸

岳海波、李兆虬

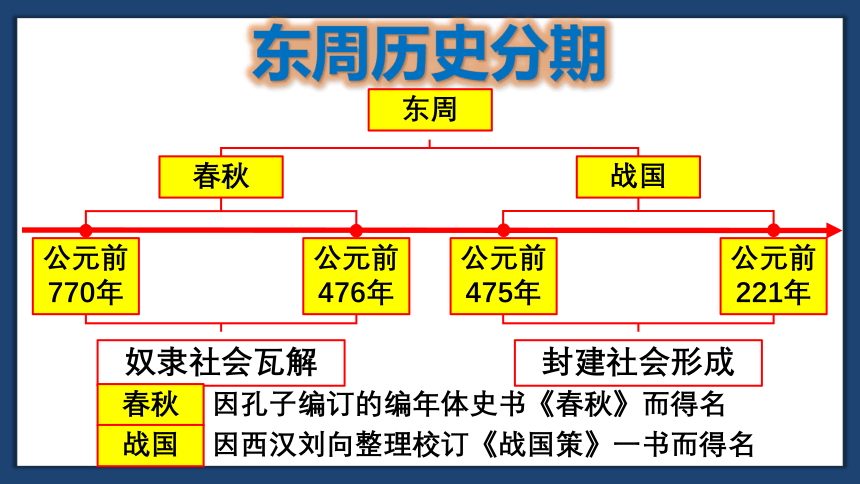

春秋

战国

东周

公元前476年

公元前770年

公元前475年

公元前221年

奴隶社会瓦解

封建社会形成

春秋

因孔子编订的编年体史书《春秋》而得名

战国

因西汉刘向整理校订《战国策》一书而得名

东周历史分期

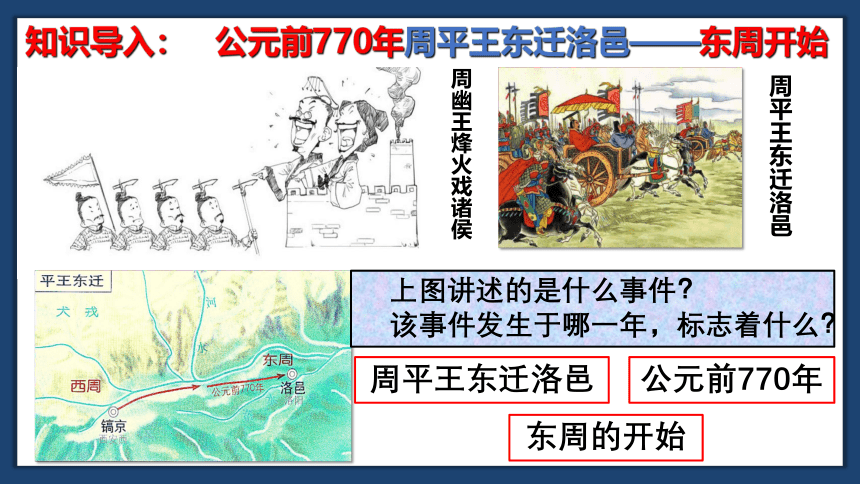

知识导入: 公元前770年周平王东迁洛邑——东周开始

周平王东迁洛邑

周幽王烽火戏诸侯

上图讲述的是什么事件?

该事件发生于哪一年,标志着什么?

周平王东迁洛邑

公元前770年

东周的开始

一、春秋时期经济发展

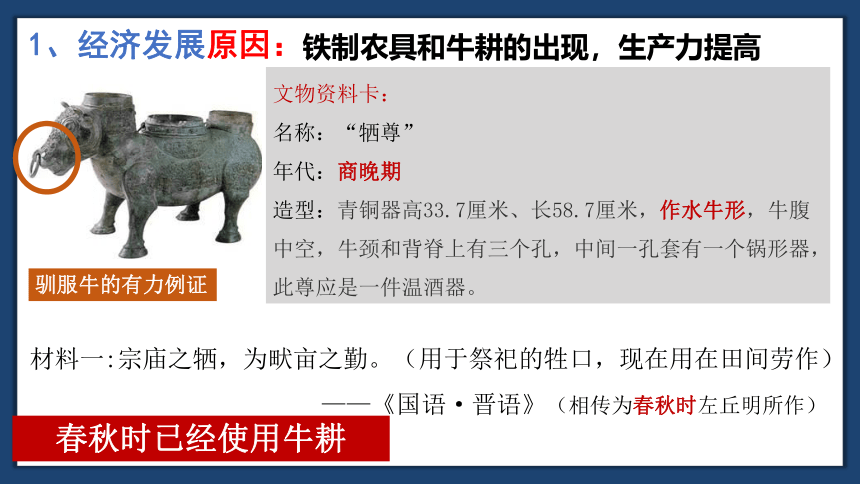

春秋时已经使用牛耕

文物资料卡:

名称:“牺尊”

年代:商晚期

造型:青铜器高33.7厘米、长58.7厘米,作水牛形,牛腹中空,牛颈和背脊上有三个孔,中间一孔套有一个锅形器,此尊应是一件温酒器。

材料一:宗庙之牺,为畎亩之勤。(用于祭祀的牲口,现在用在田间劳作)

——《国语·晋语》(相传为春秋时左丘明所作)

驯服牛的有力例证

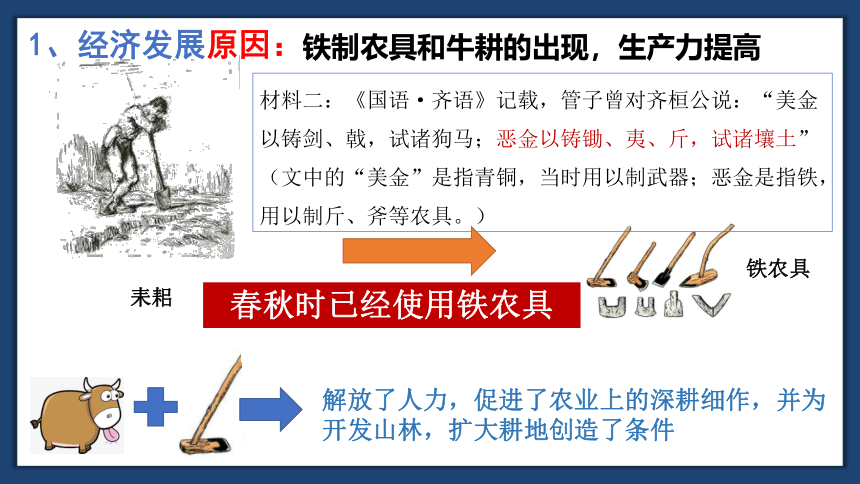

1、经济发展原因:

铁制农具和牛耕的出现,生产力提高

1、经济发展原因:

解放了人力,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林,扩大耕地创造了条件

材料二:《国语·齐语》记载,管子曾对齐桓公说:“美金以铸剑、戟,试诸狗马;恶金以铸锄、夷、斤,试诸壤土”(文中的“美金”是指青铜,当时用以制武器;恶金是指铁,用以制斤、斧等农具。)

耒耜

铁农具

春秋时已经使用铁农具

铁制农具和牛耕的出现,生产力提高

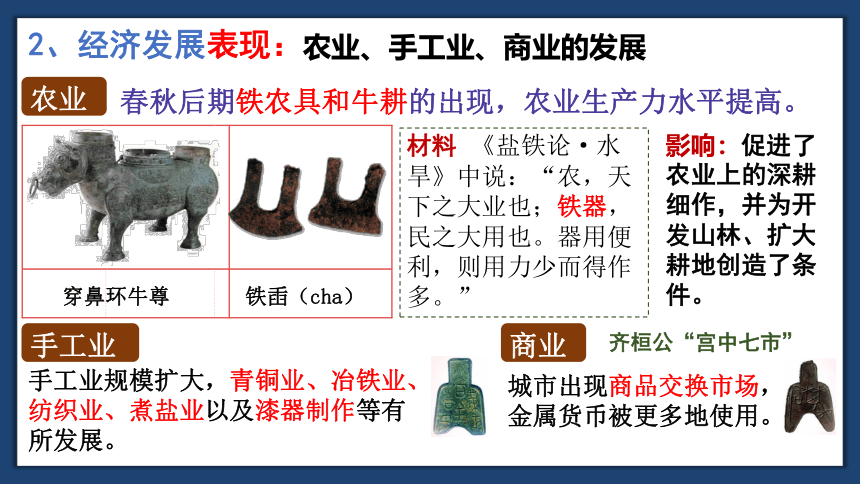

2、经济发展表现:

农业、手工业、商业的发展

材料 《盐铁论·水旱》中说:“农,天下之大业也;铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多。”

农业

手工业

商业

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

铁臿(cha)

穿鼻环牛尊

春秋后期铁农具和牛耕的出现,农业生产力水平提高。

影响:促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。

手工业规模扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等有所发展。

城市出现商品交换市场,

金属货币被更多地使用。

齐桓公“宫中七市”

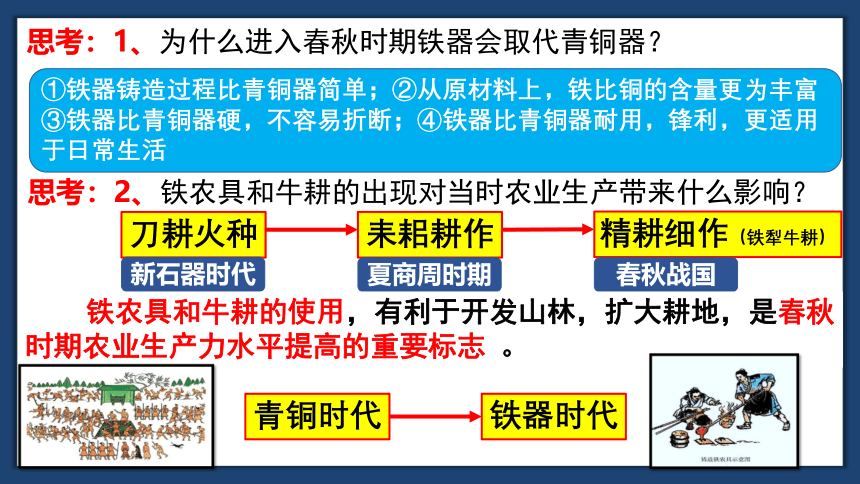

思考:1、为什么进入春秋时期铁器会取代青铜器?

思考:2、铁农具和牛耕的出现对当时农业生产带来什么影响?

刀耕火种

耒耜耕作

精耕细作(铁犁牛耕)

新石器时代

夏商周时期

春秋战国

①铁器铸造过程比青铜器简单;②从原材料上,铁比铜的含量更为丰富

③铁器比青铜器硬,不容易折断;④铁器比青铜器耐用,锋利,更适用于日常生活

铁农具和牛耕的使用,有利于开发山林,扩大耕地,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志 。

青铜时代

铁器时代

二、王室衰微

材料四:诸侯朝于天子曰述职……不朝(朝觐),则贬其爵(废除诸侯的爵位),再不朝,则削其地(削减封地);三不朝,则六师移之(派兵攻打)。

——《墨子·告子》

问题思考:材料四和五反映了周王室权力发生了怎样的变化?

材料五:“随着王权的沦落。诸侯对天子的朝聘 、贡献大大减少,王室财政越来越拮据,不得不仰赖诸侯的资助,周桓王(东周第二位君主)曾派人向鲁国“求赙(丧葬费)”

—朱绍侯《中国古代史(上)》

变化:周王室统治力大减,诸侯国势力崛起,不再听命于周天子。

1、王室衰微原因:

铁制农具和牛耕的出现,促进社会生产力提高(根本原因)

2、王室衰微表现:

A.分封制的逐步瓦解

B.周王室统治力大减

C.诸侯国势力的崛起

诸侯

庶民

天子

士

卿大夫

庶民

士

天子

卿大夫

诸侯

礼乐征伐自天子出

政令征伐自诸侯出

3、王室衰微影响:

周王室地位下降,分封制瓦解,诸侯势力崛起

思考:3、东周王室衰微的根本原因是什么?

思考:4、春秋时期整个国家处于什么样的状态?

铁器、牛耕的使用,生产工具的变革,说明生产力得到大发展,这就使原有的政治制度不再适应生产力的发展需求,分封制走向瓦解是历史的必然趋势。——生产力决定生产关系

诸侯争霸,国家处于分裂割据状态

众多诸侯国中,哪些国家成为春秋霸主?

这些霸主中,哪个国家首先称霸?

三、诸侯争霸

1、诸侯争霸原因:

①王室衰微②各诸侯国政治、经济发展不平衡,③为了夺取土地、财产和人口,争当天下霸主,诸侯领袖

口号:以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺霸主地位。

2、主要霸主:

齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公等称霸中原,到春秋末期,长江下游的吴国(夫差)和越国(勾践)也先后北上争霸——第一个霸主是齐桓公

齐桓公

晋文公

楚庄王

秦穆公

越王勾践

春秋争霸战争性质:奴隶主贵族之间,大国兼并小国的掠夺战争,大国之间的争霸战争,具有非正义性。

人物小传

齐桓公

前685-前643年在位,齐国第十五位国君,齐襄公幼子。姜姓,吕氏,

名“小白”。

宿怨

公子小白与管仲的“一箭之仇”

拜相

法家代表人物

葵丘会盟

齐桓公不计前嫌,听从鲍叔牙建议,拜管仲为相,对内大兴改革、富国强兵。对外尊王攘夷,号令诸侯。

春秋第一个霸主——齐桓公

公元前651年,齐桓公在葵丘大会诸侯,周襄王也派代表参加,标志着齐桓公的霸业达到顶峰,成为中原的首位霸主。

难点解析

齐国率先强大基于哪些因素?

地理优势

地处山东,盛产鱼盐。

政治优势

经济优势

外交优势

尊王,贤才管仲执掌国政。

发展生产,重视工商业。

亲邻、攘夷。

仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱

山东临淄春秋殉马坑

反映出齐国国力强盛

一代霸主——晋文公

骊姬之乱时,重耳被迫流亡在外十九年,一路上吃尽苦头。前636年在秦穆公支持下回晋夺权。

晋文公

(前697-前628)

姬姓,名重耳,

晋国第22任君主。春秋第二位霸主。

逃亡

变革

晋文公在位期间任用贤才,重视农业生产,

降低赋税,使晋国国力大增。

城濮大战

公元前632年,晋、楚两国在卫国城濮

(山东鄄城)进行了争夺中原霸权的大战,楚军大败。

称霸

践土会盟, 成为春秋的第二位霸主。

介子推

齐桓公

晋文公

楚庄王

秦穆公

吴王阖闾

越王勾践

春秋霸主

卧薪尝胆

老马识途

退避三舍

一鸣惊人

问鼎中原

3、诸侯争霸影响:

A.加快了中国统一的步伐 ,促进民族融合

B.推动了经济文化的发展与交流

C.瓦解旧制度,各诸侯国变法图强,推动社会变革

①积极:

②消极:

破坏社会稳定,给人们带来了沉重的灾难和痛苦

读图学史

春秋初期形势图

春秋后期形势图

观察两张地图,春秋时期的争霸有何利弊?

国家出现走向统一的趋势,促进大规模民族交融

春秋初有170多诸侯国

春秋末年数量大幅减少

给社会和人民带来巨大灾难,破坏植被等。

当堂训练:

3.知道春秋战国时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

(1)春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天。下列说法不符合这一时期的是( )

A.开始出现铁农具和牛耕 B.周天子地位不如强大的诸侯

C.强大的诸侯竞相争当霸主 D.诸侯国的数量越来越多

(2)周顷王继位后,王室财政拮据,竟置于无法办理襄王的丧事,他只得派人去向鲁国寻求援助,鲁国国君提供资助后才安葬了襄王。这个故事说明

A.诸侯定期向周天子纳贡 B.鲁国比较尊重周天子

C.周天子注重节俭 D.周王室地位一落千丈

选择题技巧2:看清问题问什么?【正确/不正确】

本课小结

春秋时期的经济发展

铁器、牛耕使用

生产力提高

王室衰微

诸侯争霸

分封制瓦解

诸侯崛起

王室衰微

农业

手工业

商业

春秋霸主

影响:促进民族融合

动荡的春秋时期

经济发展

诸侯争霸

霸主

时间

BC770—BC476年

周王室势力大减、分封制瓦解

1、促进了局部地区的统一,客观上有利于经济的发展。

2、促进了各民族的交融。

3、给人民带来巨大的了灾难。

王室衰微

齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王、吴王夫差、越王勾践。

铁制农具和牛耕的出现,使生产力显著提高。

影响

中考真题演练

1.(2020·江苏常州·1)史料是解释历史的依托,是现实与历史对话的桥梁。下列史料中,最能直接解释我国古代农业生产力发展的是

A.河姆渡遺址的骨哨 B.春秋铁制农具 C.宋代圩田工程示意图 D.清代开荒执照

【B】

中考真题演练

2.(2020·湖南常德·2)许多成语典故来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点?

A.奴隶制开始瓦解 B.封建制度确立

C.生产力飞速发展 D.诸侯兼并争霸

3.◆(2015·山东省东营市)下列历史人物,以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界,后来成为春秋首霸的是

A.晋文公 B.齐桓公 C.楚庄王 D.秦孝公

【D】

【B】

课后练习

1.中国古代农业生产力飞跃发展的重要阶段是( )

A.20万年前 B.距今10000年左右

C.春秋战国时期 D.北朝时期

C

2.“东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不休,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而明确地、永久地决定中国发展进程的时期。”引发这一时期“社会经济发生根本变革”的主要原因是( )

A.各国统治者实行变法改革

B.都江堰的修建

C.铁制工具和牛耕的使用并进一步推广

D.百家争鸣局面的出现

C

3.春秋时期的政治局面是:“礼乐征伐自诸侯出”。诸侯的出现与西周哪项政治制度有关( )

A.分封制 B.禅让制

C.郡县制 D.九品中正制

A

4.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的只有3次。同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这说明( )

A.鲁国定期向周天子纳贡 B.鲁国国君很傲慢

C.诸侯之间来往十分密切 D.周王室地位衰落

D

课后练习

公元前770年——公元前476年

重点:了解春秋时期社会经济的发展概况,理解社会经济发展和政治变革的关系

重点:了解周王室的衰微和诸侯争霸的史实

学习目标

01

02

03

04

01

02

重点:理解春秋时期的经济发展与周王室的衰微以及诸侯争霸的关系

02

03

03

重点:了解春秋时期的社会经济政治情况

难点:客观评价春秋时期诸侯争霸对中国社会发展的影响

02

03

05

齐桓公称霸

岳海波、李兆虬

春秋

战国

东周

公元前476年

公元前770年

公元前475年

公元前221年

奴隶社会瓦解

封建社会形成

春秋

因孔子编订的编年体史书《春秋》而得名

战国

因西汉刘向整理校订《战国策》一书而得名

东周历史分期

知识导入: 公元前770年周平王东迁洛邑——东周开始

周平王东迁洛邑

周幽王烽火戏诸侯

上图讲述的是什么事件?

该事件发生于哪一年,标志着什么?

周平王东迁洛邑

公元前770年

东周的开始

一、春秋时期经济发展

春秋时已经使用牛耕

文物资料卡:

名称:“牺尊”

年代:商晚期

造型:青铜器高33.7厘米、长58.7厘米,作水牛形,牛腹中空,牛颈和背脊上有三个孔,中间一孔套有一个锅形器,此尊应是一件温酒器。

材料一:宗庙之牺,为畎亩之勤。(用于祭祀的牲口,现在用在田间劳作)

——《国语·晋语》(相传为春秋时左丘明所作)

驯服牛的有力例证

1、经济发展原因:

铁制农具和牛耕的出现,生产力提高

1、经济发展原因:

解放了人力,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林,扩大耕地创造了条件

材料二:《国语·齐语》记载,管子曾对齐桓公说:“美金以铸剑、戟,试诸狗马;恶金以铸锄、夷、斤,试诸壤土”(文中的“美金”是指青铜,当时用以制武器;恶金是指铁,用以制斤、斧等农具。)

耒耜

铁农具

春秋时已经使用铁农具

铁制农具和牛耕的出现,生产力提高

2、经济发展表现:

农业、手工业、商业的发展

材料 《盐铁论·水旱》中说:“农,天下之大业也;铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多。”

农业

手工业

商业

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

铁臿(cha)

穿鼻环牛尊

春秋后期铁农具和牛耕的出现,农业生产力水平提高。

影响:促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。

手工业规模扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等有所发展。

城市出现商品交换市场,

金属货币被更多地使用。

齐桓公“宫中七市”

思考:1、为什么进入春秋时期铁器会取代青铜器?

思考:2、铁农具和牛耕的出现对当时农业生产带来什么影响?

刀耕火种

耒耜耕作

精耕细作(铁犁牛耕)

新石器时代

夏商周时期

春秋战国

①铁器铸造过程比青铜器简单;②从原材料上,铁比铜的含量更为丰富

③铁器比青铜器硬,不容易折断;④铁器比青铜器耐用,锋利,更适用于日常生活

铁农具和牛耕的使用,有利于开发山林,扩大耕地,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志 。

青铜时代

铁器时代

二、王室衰微

材料四:诸侯朝于天子曰述职……不朝(朝觐),则贬其爵(废除诸侯的爵位),再不朝,则削其地(削减封地);三不朝,则六师移之(派兵攻打)。

——《墨子·告子》

问题思考:材料四和五反映了周王室权力发生了怎样的变化?

材料五:“随着王权的沦落。诸侯对天子的朝聘 、贡献大大减少,王室财政越来越拮据,不得不仰赖诸侯的资助,周桓王(东周第二位君主)曾派人向鲁国“求赙(丧葬费)”

—朱绍侯《中国古代史(上)》

变化:周王室统治力大减,诸侯国势力崛起,不再听命于周天子。

1、王室衰微原因:

铁制农具和牛耕的出现,促进社会生产力提高(根本原因)

2、王室衰微表现:

A.分封制的逐步瓦解

B.周王室统治力大减

C.诸侯国势力的崛起

诸侯

庶民

天子

士

卿大夫

庶民

士

天子

卿大夫

诸侯

礼乐征伐自天子出

政令征伐自诸侯出

3、王室衰微影响:

周王室地位下降,分封制瓦解,诸侯势力崛起

思考:3、东周王室衰微的根本原因是什么?

思考:4、春秋时期整个国家处于什么样的状态?

铁器、牛耕的使用,生产工具的变革,说明生产力得到大发展,这就使原有的政治制度不再适应生产力的发展需求,分封制走向瓦解是历史的必然趋势。——生产力决定生产关系

诸侯争霸,国家处于分裂割据状态

众多诸侯国中,哪些国家成为春秋霸主?

这些霸主中,哪个国家首先称霸?

三、诸侯争霸

1、诸侯争霸原因:

①王室衰微②各诸侯国政治、经济发展不平衡,③为了夺取土地、财产和人口,争当天下霸主,诸侯领袖

口号:以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺霸主地位。

2、主要霸主:

齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公等称霸中原,到春秋末期,长江下游的吴国(夫差)和越国(勾践)也先后北上争霸——第一个霸主是齐桓公

齐桓公

晋文公

楚庄王

秦穆公

越王勾践

春秋争霸战争性质:奴隶主贵族之间,大国兼并小国的掠夺战争,大国之间的争霸战争,具有非正义性。

人物小传

齐桓公

前685-前643年在位,齐国第十五位国君,齐襄公幼子。姜姓,吕氏,

名“小白”。

宿怨

公子小白与管仲的“一箭之仇”

拜相

法家代表人物

葵丘会盟

齐桓公不计前嫌,听从鲍叔牙建议,拜管仲为相,对内大兴改革、富国强兵。对外尊王攘夷,号令诸侯。

春秋第一个霸主——齐桓公

公元前651年,齐桓公在葵丘大会诸侯,周襄王也派代表参加,标志着齐桓公的霸业达到顶峰,成为中原的首位霸主。

难点解析

齐国率先强大基于哪些因素?

地理优势

地处山东,盛产鱼盐。

政治优势

经济优势

外交优势

尊王,贤才管仲执掌国政。

发展生产,重视工商业。

亲邻、攘夷。

仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱

山东临淄春秋殉马坑

反映出齐国国力强盛

一代霸主——晋文公

骊姬之乱时,重耳被迫流亡在外十九年,一路上吃尽苦头。前636年在秦穆公支持下回晋夺权。

晋文公

(前697-前628)

姬姓,名重耳,

晋国第22任君主。春秋第二位霸主。

逃亡

变革

晋文公在位期间任用贤才,重视农业生产,

降低赋税,使晋国国力大增。

城濮大战

公元前632年,晋、楚两国在卫国城濮

(山东鄄城)进行了争夺中原霸权的大战,楚军大败。

称霸

践土会盟, 成为春秋的第二位霸主。

介子推

齐桓公

晋文公

楚庄王

秦穆公

吴王阖闾

越王勾践

春秋霸主

卧薪尝胆

老马识途

退避三舍

一鸣惊人

问鼎中原

3、诸侯争霸影响:

A.加快了中国统一的步伐 ,促进民族融合

B.推动了经济文化的发展与交流

C.瓦解旧制度,各诸侯国变法图强,推动社会变革

①积极:

②消极:

破坏社会稳定,给人们带来了沉重的灾难和痛苦

读图学史

春秋初期形势图

春秋后期形势图

观察两张地图,春秋时期的争霸有何利弊?

国家出现走向统一的趋势,促进大规模民族交融

春秋初有170多诸侯国

春秋末年数量大幅减少

给社会和人民带来巨大灾难,破坏植被等。

当堂训练:

3.知道春秋战国时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

(1)春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天。下列说法不符合这一时期的是( )

A.开始出现铁农具和牛耕 B.周天子地位不如强大的诸侯

C.强大的诸侯竞相争当霸主 D.诸侯国的数量越来越多

(2)周顷王继位后,王室财政拮据,竟置于无法办理襄王的丧事,他只得派人去向鲁国寻求援助,鲁国国君提供资助后才安葬了襄王。这个故事说明

A.诸侯定期向周天子纳贡 B.鲁国比较尊重周天子

C.周天子注重节俭 D.周王室地位一落千丈

选择题技巧2:看清问题问什么?【正确/不正确】

本课小结

春秋时期的经济发展

铁器、牛耕使用

生产力提高

王室衰微

诸侯争霸

分封制瓦解

诸侯崛起

王室衰微

农业

手工业

商业

春秋霸主

影响:促进民族融合

动荡的春秋时期

经济发展

诸侯争霸

霸主

时间

BC770—BC476年

周王室势力大减、分封制瓦解

1、促进了局部地区的统一,客观上有利于经济的发展。

2、促进了各民族的交融。

3、给人民带来巨大的了灾难。

王室衰微

齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王、吴王夫差、越王勾践。

铁制农具和牛耕的出现,使生产力显著提高。

影响

中考真题演练

1.(2020·江苏常州·1)史料是解释历史的依托,是现实与历史对话的桥梁。下列史料中,最能直接解释我国古代农业生产力发展的是

A.河姆渡遺址的骨哨 B.春秋铁制农具 C.宋代圩田工程示意图 D.清代开荒执照

【B】

中考真题演练

2.(2020·湖南常德·2)许多成语典故来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点?

A.奴隶制开始瓦解 B.封建制度确立

C.生产力飞速发展 D.诸侯兼并争霸

3.◆(2015·山东省东营市)下列历史人物,以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界,后来成为春秋首霸的是

A.晋文公 B.齐桓公 C.楚庄王 D.秦孝公

【D】

【B】

课后练习

1.中国古代农业生产力飞跃发展的重要阶段是( )

A.20万年前 B.距今10000年左右

C.春秋战国时期 D.北朝时期

C

2.“东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不休,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而明确地、永久地决定中国发展进程的时期。”引发这一时期“社会经济发生根本变革”的主要原因是( )

A.各国统治者实行变法改革

B.都江堰的修建

C.铁制工具和牛耕的使用并进一步推广

D.百家争鸣局面的出现

C

3.春秋时期的政治局面是:“礼乐征伐自诸侯出”。诸侯的出现与西周哪项政治制度有关( )

A.分封制 B.禅让制

C.郡县制 D.九品中正制

A

4.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的只有3次。同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这说明( )

A.鲁国定期向周天子纳贡 B.鲁国国君很傲慢

C.诸侯之间来往十分密切 D.周王室地位衰落

D

课后练习

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史